目次

序

1

宇宙の生成に関する自然民の伝説

宇宙の生成に関する自然民の伝説9

最低度の自然民には宇宙成立に関する伝説がない/原始物質は通例宇宙創造者より前からあると考えられた/多くの場合に水が原始物質と考えられた/インドの創造神話/渾沌/卵の神話/フィンランドの創造伝説/洪水伝説/創造期と破壊期/アメリカの創造伝説/オーストラリアの創造神話/科学の先駆者としての神話/伝説中の外国的分子

古代文化的国民の宇宙創造に関する諸伝説

古代文化的国民の宇宙創造に関する諸伝説27

カルデア人の創造伝説/その暦と占星術/ユダヤ人の創造説話、天と地に対する彼らの考え/エジプト人の観念/ヘシオドによるギリシア人の開闢論と、オヴィドのメタモルフォセスによるローマ人の開闢論

最も美しきまた最も深き考察より成れる天地創造の諸伝説

最も美しきまた最も深き考察より成れる天地創造の諸伝説59

アメンホテプ王第四世/太陽礼拝/ツァラトゥストラの考え方/ペルシア宗派のいろいろな見方/宇宙進化の周期に関するインド人の考え/「虚無」からの創造/スカンジナビアの創造に関する詩

最古の天文観測

最古の天文観測78

時間算定の実用価値/時の計測器としての太陰/時間計測の目的に他の天体使用/長い時間の諸周期/カルデア人の観測と測定/エジプト暦/エジプト天文学者の地位/ピラミッドの計量/支那人の宇宙観/道教/列子の見方/孔子の教え

ギリシアの哲学者と中世におけるその後継者

ギリシアの哲学者と中世におけるその後継者97

泰西の科学は特権僧侶階級の私有物/ギリシアの自然哲学者たち/タレース、アナキシメネス、アナキシマンドロス、ピタゴラス派/ヘラクリトス、エムペドクレス、アナキサゴラス、デモクリトス/自然科学に対するアテン人の嫌忌/プラトン、アリストテレス、ヒケタス、アルキメデス/アレキサンドリア学派/ユードキソス、エラトステネス、アリスタルコス、ヒッパルコス、ポセイドニオス/プトレマイオス/ローマ人/ルクレチウス/アラビア人の科学上の位置/科学に対する東洋人の冷淡/アルハーゼンの言明

新時代の曙光。生物を宿す世界の多様性…

新時代の曙光。生物を宿す世界の多様性…118

ラバヌス・マウルス/ロージャー・ベーコン/ニコラウス・クサヌス/レオナルド・ダ・ヴィンチ/コペルニクス/ジョルダノ・ブルノ/ティコ・ブラーヘ/占星術/ケプラー/ガリレオ/天文学に望遠鏡の導入/教会の迫害/デカルトの宇宙開闢論/渦動説/遊星の形成/地球の進化に関するライブニッツとステノ/デカルト及びニュートンに対するスウェデンボルグの[#「スウェデンボルグの」はママ]地位/銀河の問題/他の世界の可住性に関する諸説/ピタゴラス、ブルノ/スウェデンボルグと[#「スウェデンボルグと」はママ]カントの空想

ニュートンからラプラスまで。太陽系の力学とその創造に関する学説

ニュートンからラプラスまで。太陽系の力学とその創造に関する学説158

ニュートンの重力の法則/彗星の行動/天体運動の起源に関するニュートンの意見に対しライブニッツの抗議/ビュッフォンの衝突説/冷却に関する彼の実験/ラプラスの批評/カントの宇宙開闢論/その弱点/土星環形成に関するカントの説/「地球環」の空想/銀河の問題についてカント及びライト/太陽の最期に関するカントの説/カントとラプラスとの宇宙開闢論の差異/ノルデンスキェルドとロッキャー並びにG・H・ダーウィンの微塵説/ラプラスの宇宙系/それに関する批評/星雲に関するハーシェルの研究/太陽系の安定度についてラプラス及びラグランジュ

天文学上におけるその後の重要なる諸発見。恒星の世界

天文学上におけるその後の重要なる諸発見。恒星の世界185

恒星の固有運動/ハレー、ブラドリー、ハーシェルの研究/カプタインの仕事/恒星の視差/ベッセル/分光器による恒星速度の測定/太陽と他の太陽または恒星星雲との衝突/星団及び星雲の銀河に対する関係/天体の成分と我々の太陽の成分との合致/マクスウェルの説/輻射圧の意義/隕石/彗星/スキアパレリの仕事/ステファン及びウィーンの輻射の法則/雰囲気の意義/地球並びに太陽系中諸体の比重/光の速度/小遊星/二重星/シーの仕事/恒星の大きさ/恒星の流れ/恒星光度に関するカプタインの推算/二重星の離心的軌道/その説明/恒星の温度/太陽系における潮汐の作用/G・H・ダーウィンの研究/遊星の回転方向/ピッケリングの説/天体に関する我々の観念の正しさの蓋然性

宇宙開闢説におけるエネルギー観念の導入

宇宙開闢説におけるエネルギー観念の導入225

太陽並びに恒星の輻射の原因に関する古代の諸説/マイヤー及びヘルムホルツの考え/リッターの研究/ガス状天体の温度/雰囲気の高さ/太陽の温度/エネルギー源としての太陽の収縮/天体がその雰囲気中のガスを保留し得る能力/ストーネー及びブライアンの仕事/天体間の衝突の結果に関するリッターの説/銀河の問題/星雲/恒星の進化期/太陽の消燼とその輻射の復活に関するカントの考え/デュ・プレルの叙述

開闢論における無限の観念

開闢論における無限の観念252

空間は無限で時は永久である/空間の無限性に関してリーマン及びヘルムホルツ/恒星の数は無限か/暗黒な天体や星雲が天空一面に輝くことを阻止する/物質の不滅/スピノザ及びスペンサーの説/ランドルトの実験/エネルギーの不滅/器械的熱学理論/この説の創設者等の説は哲学的基礎の上に立つものである/「熱的死」に関するクラウジウスの考え/死んだ太陽の覚醒に関するカント及びクロルの説/ハーバート・スペンサーの説/化学作用の意義、太陽内部の放射性物質と爆発性物質/天体内のヘリウム/地球の年齢/クラウジウスの説における誤謬/クラウジウスの学説に代わるもの/時間概念の進化/地球上に生命の成立/原始生成か、外からの移住か/難点[#「難点」は底本では「離点」]/この問題に対する哲学者の態度/キューヴィエーの大変動説/これに関するフレッヒの意見/生物雑種の生成に関するロェブの研究/生命の消失に及ぼす温度の影響に関する新研究/原始生成説と萌芽汎在説との融和の可能性/無限の概念に関する哲学上並びに科学上の原理の比較/観念の自然淘汰

訳者付記

297

人名索引[#改丁]

先年私がスウェーデンの読者界のために著した一書『宇宙の成立』“Das Werden der Welten”(V

rldarnas Utveckling)が非常な好意をもって迎えられたのは誠に感謝に堪えない次第である。その結果として私は旧知あるいは未知の人々からいろいろな質問を受けることになった。これらの質問の多くは、現今に比べると昔は一般に甚だ多様であったところのいろいろの宇宙観の当否に関するものであった。これに答えるには、有史以前から既にとうにすべての思索者たちの興味を惹いていた宇宙進化の諸問題に関するいろいろな考え方の歴史的集成をすれば好都合なわけである。

rldarnas Utveckling)が非常な好意をもって迎えられたのは誠に感謝に堪えない次第である。その結果として私は旧知あるいは未知の人々からいろいろな質問を受けることになった。これらの質問の多くは、現今に比べると昔は一般に甚だ多様であったところのいろいろの宇宙観の当否に関するものであった。これに答えるには、有史以前から既にとうにすべての思索者たちの興味を惹いていた宇宙進化の諸問題に関するいろいろな考え方の歴史的集成をすれば好都合なわけである。ところが今度ある別な事情のために、ニュートンの出現以前に行われた宇宙開闢論的観念の歴史的発達を調べるような機縁に立至ったので、このついでにこの方面における私の知識を充実させれば、それによって古来各時代における宇宙関係諸問題に対する見解についての一つのまとまった概念を得ることが可能となった。この仕事は私にとっては多大な興味のあるものであったので、押し付けがましいようではあるが、恐らく一般読者においても、この方面に関する吾人の観照が、野蛮な自然民の当初の幼稚なまとまらない考え方から出発して現代の大規模な思想の殿堂に到達するまでに経由してきた道程について、多少の概念を得ることは望ましいであろうと信じるようになった。ヘッケル(H

ckel)が言っているように『ただそれの成り立ち(Werden)によってのみ、成ったもの(das Gewordene)が認識される。現象の真の理解を授けるものはただそれの発達の歴史だけである。』

ckel)が言っているように『ただそれの成り立ち(Werden)によってのみ、成ったもの(das Gewordene)が認識される。現象の真の理解を授けるものはただそれの発達の歴史だけである。』この言葉には多少の誇張はある――たとえば現代の化学を理解するために昔の錬金術者のあらゆる空想を学び知ることは必要としない――しかしともかくも、過去における思考様式を知るということは、我々自身の時代の観照の仕方を見る上に多大の光明を与えるという効果があるのである。

最も興味のあるのは我々現在の観念の萌芽が最古の最不完全な概念形式の中に既に認められることである。これらの観念がその環境の影響を受けながら変遷してきた宿命的経路を追跡してみるとこれらがいかにいろいろの異説と闘ってきたかが分り、また一時はその生長を阻害されることがあっても、やがてまた勢いよく延び立って、その競争者等を日陰に隠し、結局ただ自己独りが生活能力をもつものだという表章を示してきたことを知るであろう。このような歴史的比較研究によって我々の現代の見解の如何に健全であるか、いかに信頼するに足るかということを一層痛切に感得することができるであろう。

この研究からまた現代における発達が未曾有の速度で進行しているということを認めて深き満足を味わうことができるであろう。まず約一〇万年の間人類は一種の精神的冬眠の状態にあったのでいかなる点でも現在の最未開な自然民俗に比べて相隔ることいくばくもない有様であった。いわゆる文化民俗の発達史が跨がっている一万年足らずの間における進歩はもちろん有史以前のそれに比べてははるかに著しいものにちがいない。中世においては、この時代の目標となるくらいに、文化関係の各方面における退歩がありはしたが、それにかかわらず過去一〇〇〇年の間における所得はその以前の有史時代全部を通じての所得に比べてはるかに顕著なものであると断言しても差支えはないであろう。最後にまた、今から一〇〇年以前におけるラプラス並びにウィリアム・ハーシェルの宇宙進化に関する卓抜な研究はしばらくおいて、ともかくも最近一〇〇年間のこの方面における収穫はその前の九〇〇年間のそれに比べて多大なものであるということは恐らく一般の承認するところであろうと思われる。単に器械的熱学理論がこの問題に応用されただけでも、それ以前一切の研究によって得られたと同じくらいの光明を得たと言ってもいいのであるが、その上に分光器の助けによって展開された広大な知識の領土に考え及び、またその後熱輻射や輻射圧や、豊富なるエネルギーの貯蔵庫たる放射性物質やこれらに関する諸法則の知識の導入などを考慮してみれば、天秤は当然最後の一世紀の勝利の方に傾くのである。もっともこのような比較をするには我々は余りに時代が近すぎる。そのために一〇〇年以前の世紀との比較に正鵠を失する恐れがないとは言われないが、しかしともかくも自然界に関する吾人の知識が今日におけるほど急激な進歩をしたことは未だかつてなかったということについてはいかなる科学者にも異議はあるまいと信ずるのである。

自然科学的認識(特に宇宙の問題の解釈におけるそれの有効な応用)の進歩がこれほどまで異常な急速度を示すに至るというのはいかにして可能であろうか。これに対する答はおよそ次のように言われるであろう。文化の最初の未明時代における人間は、もともと家族から発達したいわゆる種族の小さな範囲内に生活していた。それで一つ一つの種族が自分だけでこの広大な外界から獲得することのできた経験の総和は到底範囲の大きいものにはなり得なかった。そうして種族中で一番知恵のある人間がいわゆる「医術者」(Medizinmann)となってこの経験を利用し、それよって[#「それよって」はママ]同族の人間を引回していた。彼のこの優越観の基礎となる知識の宝庫を一瞥することを許されるのはただ彼の最近親の親戚朋友だけであった。この宝庫が代々に持ち伝えられる間に次第に拡張されるにしてもそれはただ非常に緩徐にしか行われなかった。種族が合同して国家を形成する方が有利だということが分ってきた時代には事情はよほど改善されてきた。すなわち、知識の所有者等は団結して比較的大きな一つの僧侶階級を形成した。そうして彼らは実際本式の学校のようなものを設けて彼らの仲間入りをするものを教育し、古来の知恵を伝授したものらしい。そのうちにも文化は進んで経験の結果を文字で記録することができるようになってきた。しかしその文字の記録を作るのはなかなかの骨折りであったので、そういうものは僅少な数だけしかなく、寺院中に大事に秘蔵されていた。このようにして僧侶の知恵の宝物は割合に速やかに増加していったが、その中から一般民衆の間に漏れ広がったのは実に言うにも足りないわずかな小部分にすぎなかった。のみならず民衆の眼には博識ということは一種超自然的なもののようにしか見えないのであった。しかしそのうちにも偉大な進歩は遂げられた。そうした中でも最も先頭に進んでいたのは多分エジプトの僧侶たちであったらしく、彼らがギリシアの万有学者たちに自分たちの知識の大部分を教えたというのは疑いもないことである。そうして一時素晴らしい盛花期が出現した。その後に次いで来た深甚な沈退時代を見るにつけてもなおさら我々はこの隆盛期に対して完全な賛美を捧げないわけにはゆかないのである。この時代にはもはや文字記録は寺院僧侶という有権階級のみに限られた私有財産ではなくなって普通の人民階級中にも広がっていた。ただしそれは最富有な階級の間だけに限られてはいたのである。ローマとギリシアの国家の隆盛期には奴隷の数が人民の大多数を占めていたのであるが、彼らの中の少数な学識ある奴僕たとえば写字生のようなもの以外のものは精神文化の進歩を享受することを許されていなかった。特にまた、手工、従って実験的な仕事などをするのは自由人の体面に関わることであってただ奴隷にのみふさわしいものであるというような考えがあったことが不利な影響を生じたのであった。その後にまた自然探究の嫌いなアテンの哲学学派のために自然研究は多大の損害を被ることとなった。その上に彼らの教理はキリスト教寺院の管理者の手に渡って、そうしてほとんど現代までもその文化の進歩を阻害するような影響を及ぼしてきたのである。この悲しむべき没落期は新時代のはじめに人間の本性が再びその眠りから覚めるまで続いた。この時に至って印刷術というものが学問の婢僕として働くようになり、また実験的の仕事を軽侮するような有識者の考え方も跡を絶つようになった。しかし初めのうちはやはり昔からの先入的な意見の抵抗があり、またいろいろな研究者間に協力ということが欠けていたためにあまりはかばかしくはゆかなかった。その後この障害が消失し、同時にまた科学のために尽くす研究者の数も、彼らの利器の数も矢つぎ早に増加した。最近における大規模の進歩はかくして行われたのである。

我々は今『最上の世界』に住んでいるという人が折々ある。これについては余り確かな根拠からは何事も言い兼ねるのであるが、しかし我々は――少なくも科学者たちは――最上の時代に生活していると主張しても大丈夫である。それで我々は次のようなことを歌ったかの偉大なる自然と人間の精通者ゲーテとともに、未来は更に一層より善くなるばかりであろうという堅い希望を抱いても差支えはないであろう。

げに大なる歓びなれや、

世々の精神に我を移し置きて、

昔の賢人の考察の跡を尋ねみて、

かくもうるわしくついに至りし道の果て見れば。

ストックホルムにて 一九〇七年八月

世々の精神に我を移し置きて、

昔の賢人の考察の跡を尋ねみて、

かくもうるわしくついに至りし道の果て見れば。

ストックホルムにて 一九〇七年八月

―――――――――――――――――――――――――――

ここで一言付加えておきたいことは、この改訂版で若干の補遺と修正を加えたことである。これはその後にこの方面に関して現われた文献と並びに個人的の示教によったものである。それらの示教に対してはここで特に深謝の意を表しておきたいと思う、また教養ある読者界がこの書中に取り扱われた諸種の問題に対して示された多大の興味は今度もなお減ずることなく持続することを敢て希望する次第である。また断っておきたいことは、死者並びに神々の住みかに関する諸問題である。これら問題に対する解答を与えるということが、ずっと古代の開闢論的宇宙像の形成には何らかの貢献をしたであろうし、従ってまたここでも問題とすべきではないかと考えさせるだけの理由もないではないが、しかしこの書では少しもこれらの点に立入らないことにした。これについては読者の多数からは了解してもらわれるであろうと信じる。これらの問題の考察は実際全然この書の目的とする科学的考究の圏外に属するものなのである。

ストックホルムにて 一九一〇年一〇月

[#改ページ]

発達の最低段階にある民族はただその日その日に生きてゆくだけのものである。明日何事が起ろうが、また昨日何事が起ったにしたところが、それが何か特別なその日その日の暮らしむきに直接関係しない限り、彼らにとってそれは何らの興味もないことである。宇宙というものについて、あるいはその不断の進展について、何らかの考察をしてみるというようなこともなければまたこの地球の過去の状態がおよそいかなるものであったかということについて何らかの概念をもつということすら思いも寄らないのである。今でも互いに遠く隔った地球上のところどころに、このような低い程度の民族が現存している。たとえばブリントン博士(Du. Brinton)は、北米の氷海海岸に住むエスキモーが、世界の起源ということについて未だかつて考え及んだことすらなかったということを伝えている。同様にアルゼンチンのサンタ・フェー(Santa F

)にいる、昔は戦争好きで今は平和なインディアンの一族アビポン人(Abiponer)や、また南アフリカのブッシュメン族(Buschm

)にいる、昔は戦争好きで今は平和なインディアンの一族アビポン人(Abiponer)や、また南アフリカのブッシュメン族(Buschm nner)もかつて宇宙開闢の問題に思い及んだことはないようである。

nner)もかつて宇宙開闢の問題に思い及んだことはないようである。しかし、生活に必需なものを得るための闘争がそれほどにひどくない地方では、既に遠い昔から、地球の起源について、少し後れてはまた、天の起源――換言すればこの地球以外にある物象の起源――に関する疑問に逢着する。こういう場合には、たいてい、世界の起源について何かしら人間的な形を備えた考え方をしているのが通例である。すなわち、世界は何かの人間的な『者』によって製造されたと考えられているのである。この『者』は何かしらある材料を持合わしていて、それでこの世界を造り上げたというのである。世界が虚無から創造されるというような観念は一般には原始的な概念中にはなかったものらしく、これにはもっと高級な抽象能力が必要であったものと見える(注)。こういう考えの元祖はインドの哲学者たちであったらしく、それがブラーマ(すなわち、精霊)の伝説中に再現しているのを発見する。ブラーマは彼の観念の力によって原始の水を創造したというのである。同じ考えはまたペルシア、イスマエルの伝説にも現われ、ここでは世界は六つの時期に区切られて出発したことになっている。物質が何らかの非物質的なものから、ある意志の作用、ある命令、またはある観念によって生成し得るものであるという考えは、上記の伝説におけるものと同様に、『超自然的』あるいは『非自然的』と名づけてもしかるべきものである。これは物質の総量が不変であるという現代科学の立場と撞着するのみならず、また野蛮民等がその身辺から収集した原始的の経験とさえも融和しないものである。また実際多くの場合に、物質の永遠性という観念の方が、物質から世界を形成した人間的の創造者すなわち神が無窮の存在であるという考えよりも、もっと深いところに根源をもっているらしく見える。従ってその宇宙創造者は原始物質から生成したものと考えられているのが常例である。もちろんこのような宇宙始源に関する観念を形成しようとする最初の試みにおいて、余り筋道の立った高級なものを期待するわけにはゆかないのであるが、しかしかえってこれらの最も古い考え方の中に進化論(すなわち、本来行われ来った既知の諸自然力の影響の下に宇宙の諸過程が自然的に進展するという学説)の胚子のようなものが認められること、またこの進化論と反対に超自然的の力の作用を仮定するような、従って自然科学的考察の対象とはなり得ないような形而上学的宇宙創造論の胚子と言ったようなものが認められないということは観過し難い点である。

(注) オーストラリアの海岸に住む非常に文化の低い程度にある民俗ブーヌーロン(Bu-nu-rong)の言うところでは、鷲の形をして現われた神ブンジェル(Bun-jel)が世界を作ったことになっている。何者から作ったか、それは分らない。

かの偉大な哲学者ハーバート・スペンサー(Herbert Spencer)は進化という概念について次のように言っている。すなわち『進化とは非均等から均等へ、不定から決定へ、無秩序から秩序への変化である』というのである。もっともこの意見は全く正当ではない――特に分子の運動に関係しては――が、それでもこれは宇宙の進化に関するこの最初の概念に全然該当するものである。この概念はなおまたラプラスの仮説の一般に行われたために現代までも通用してきたものである。形態もなく、秩序もなく、全く均等な原始要素としては普通に水が考えられていた。最古からの経験によって洪水の際には泥土の層が沈澱することが知られており、この物はいろいろな築造の用途に都合の良い性質によって特別の注意を引かれていたものである。タレース(Thales)は、また実に(西暦紀元前約五五〇年)万物は水より成ると言っているのである。煮沸器内の水を煮詰めてしまうと、あとには水中に溶けていた塩類と、浮遊していた固体の微粒子から成る土壌様の皮殻を残すということの経験は恐らく既に早くからあったのであろう。

この考えを裏書するものとして引用してもよいかと思われるものは、後に述べるようなエジプト、カルデア、フィンランドの創造神話の外に、万物の起源に関するインドの物語の一つである。すなわち、それはリグヴェーダ(Rig-Veda)の第一〇巻目の中にある見事な一二九番の賛美歌で、訳してみるとこうである。

一つの「有」もなく一つの「非有」もなかった、

空気で満たされた空間も、それを覆う天もなかった。

何物が動いていたか、そして何処に。動いていたのは誰であったか。

底なしの奈落を満たしていたのは水であったか。

死もなく、また永遠の生というものもなかった。

昼と夜との分ちも未だなかった。

ある一つの名のない「物」が深い溜息をしていた、

その外にはこの宇宙の渾沌の中に何物もなかった。

そこには暗闇があった、そして暗闇に包まれて、

形なき水が、広い世界があった、

真空の中に介在する虚無の世界があった。

それでもその中の奥底には生命の微光の耀 いはあった。

動いていた最初のものは欲求であった、

それが生命の霊の最初の象徴であった、

霊魂の奥底を探り求めた賢人等、

彼らは「非有」と「有」との相関していることを知った。

とは言え、時の始めの物語を知る人があろうか。

この世界がいかにして創造されたかを誰が知っていよう。

その当時には一人の神もなかったのに。

何人も見なかったことを果して誰が語り伝えようか。

原始の夜の時代における世界の始まりはいかなるものであったか。

そもそもこれは創造されたものか、創造されたのではなかったのか。

誰か知っているものがあるか、ありとすれば、それは万有を見守る

「彼」であるか、

天の高きに坐す――否恐らく「彼」ですら知らないであろう。

空気で満たされた空間も、それを覆う天もなかった。

何物が動いていたか、そして何処に。動いていたのは誰であったか。

底なしの奈落を満たしていたのは水であったか。

死もなく、また永遠の生というものもなかった。

昼と夜との分ちも未だなかった。

ある一つの名のない「物」が深い溜息をしていた、

その外にはこの宇宙の渾沌の中に何物もなかった。

そこには暗闇があった、そして暗闇に包まれて、

形なき水が、広い世界があった、

真空の中に介在する虚無の世界があった。

それでもその中の奥底には生命の微光の

動いていた最初のものは欲求であった、

それが生命の霊の最初の象徴であった、

霊魂の奥底を探り求めた賢人等、

彼らは「非有」と「有」との相関していることを知った。

とは言え、時の始めの物語を知る人があろうか。

この世界がいかにして創造されたかを誰が知っていよう。

その当時には一人の神もなかったのに。

何人も見なかったことを果して誰が語り伝えようか。

原始の夜の時代における世界の始まりはいかなるものであったか。

そもそもこれは創造されたものか、創造されたのではなかったのか。

誰か知っているものがあるか、ありとすれば、それは万有を見守る

「彼」であるか、

天の高きに坐す――否恐らく「彼」ですら知らないであろう。

この深きに徹した詩的の記述は本来原始民の口碑という部類に属すべきものではなく、むしろ甚だ高い発達の階級に相当するものである。しかしこの中に万物の始源として原始の水を持出したところは、疑いもなくインド民族の最古の自然観に根ざしていると思われる。

種々な開闢の物語の多数の中に繰返して現われる(中にも、カルデア及びこれと関連しているヘブライまたギリシアのそれにおいても)観念として注目すべきものは、一体ただ光明の欠如を意味するにすぎないと思われる暗黒あるいは夜をある実在的なものだとする観念である。「有」と「非有」とは一体正反対なものであるのを連関したもののように見なしている。ここでこのような考えの根底となっているのは疑いもなく、全然均等な渾沌の中にはいかなる物にもその周囲のものとの境界がなく、従って何物も存在しないという観念であろう。

通例無秩序の状態を名づけるのにギリシア語のカオス(Chaos)を用いるが、これは元来物質の至る所均等な分布を意味する。カントの宇宙開闢論もやはり、宇宙はその始め質点の完全に均等な渾沌的分布であったということから出発している。この原始状態はまたしばしば、たとえば日本の神話におけるごとく、原始エーテルという言語で言い表わされる。その神話にはこうある。『天と地とが未だ互いに分れていなかった昔にはただ原始エーテルがあったのみで、それはあたかも卵子のような混合物であった。清澄なものは軽いために浮び上がって天となった。重いもの濁ったものは水中に沈んでしかして地となった。』またもう一つの日本の伝説でタイラー(Tylor)の伝えているものによると、大地は始めには泥のように、また水に浮ぶ油のように粘流動性であった。『そのうちにこの物質の中からアシと名づけるイチハツあるいは葦のようなものが生長し、その中から地を作る神が現われ出た』というのである。

自然の生物界においては、一見生命のないような種子あるいは卵から有機生物が出てくる。この事実の観察からして、しばしば宇宙の起源には卵子がある重要な役目を務めたという観念が生じた。これは上述の日本の物語にもまたインド、支那、ポリネシア、フィンランド、エジプト、及びフェニシア伝説においてもそうである。

宇宙の生成に一つまたは数個の卵が主役を務めたということで始まるいろいろな創造伝説の中で最もよく知られており、また最もよく仕上げのかかっているのはフィンランドのそれである。それはロシアのアルハンゲルスク州に住む比較的未開なフィンランド種族の物語によって記録されている。この伝説によると『自然の貞淑な娘』であるところのイルマタール(Ilmatar)が蒼い空間の中に浮び漂うていた。そして折々気をかえるために海の波の上に下り立った、というのである。これで見ると海は始めから存在していたので、その上には広い空間があり、のみならずイルマタールがあり、彼女は自然の中から生れたものである。これはいろいろな野蛮民族に通有な考え方に該当しているのである。

そこでイルマタールは嵐に煽られて七〇〇年の間波の上を浮び歩いている。そこへ一羽の野鴨が波の上を飛んできてどこかへ巣を作ろうとして場所を捜す。イルマタールが水中から臑を出すと鴨がその上に金の卵を六つ生み、七番目には鉄の卵を生む。それから鴨は二日間それを抱いてあたためた後、イルマタールが動いたために卵は落ちて深海の底に陥る。

しかし卵は海の

水で砕けなかった、

それは、これから天が

地が生れて出た。

卵の下の部分から

母なる低い地が生じ

しかし卵の上の方から

高い天の堅めができた。

しかして残りの黄味は

日中を照らす太陽となり

そして残った白味は

夜の冴えた月となった。

しかし卵の中でいろいろなものは

天の多くの星になった。

そうして卵で黒い部分は

風に吹かれる雪になった。

水で砕けなかった、

それは、これから天が

地が生れて出た。

卵の下の部分から

母なる低い地が生じ

しかし卵の上の方から

高い天の堅めができた。

しかして残りの黄味は

日中を照らす太陽となり

そして残った白味は

夜の冴えた月となった。

しかし卵の中でいろいろなものは

天の多くの星になった。

そうして卵で黒い部分は

風に吹かれる雪になった。

そこでイルマタールは海から上がり、そうして岬や島々や山々小山を作り出した。それから、賢い歌手で風の息子であるところのウェイネモェイネン(W

in

in m

m inen)を生んだ。ウェイネモェイネンは月と太陽の光輝を歓喜したが、しかし地上に植物の一つもないのはどうも本当でないと思った、そこで農業の神ペルレルヴォイネン(Pellervoinen)を呼び寄せ野に種を播かせた。野は生き生きした緑で覆われ、その中から樹々も生い出た。ただ樫樹だけは出なかった。これはその後に植えられたのである。しかるにこの樫は余りに大きく生長しすぎて太陽や月の光を遮り暗くするので伐り倒さなければならなかったというのである。

inen)を生んだ。ウェイネモェイネンは月と太陽の光輝を歓喜したが、しかし地上に植物の一つもないのはどうも本当でないと思った、そこで農業の神ペルレルヴォイネン(Pellervoinen)を呼び寄せ野に種を播かせた。野は生き生きした緑で覆われ、その中から樹々も生い出た。ただ樫樹だけは出なかった。これはその後に植えられたのである。しかるにこの樫は余りに大きく生長しすぎて太陽や月の光を遮り暗くするので伐り倒さなければならなかったというのである。ここで見るようにこれらの話の運びの中で神々や人間、動物や植物が現われてくるが、これらがどこからどうして出てきたかについては何ら立入った説明の必要も考えられていない。この特徴はすべての創造伝説に典型的なものではあるが、このフィンランドの伝説ほどにこれが顕著に現われているのは珍しい。多分この伝説はその部分がそれぞれ違った人々によってでき上ったものらしく思われる。しかしこれらを批評的に取扱って一つのまとまった宇宙生成の伝説に仕立て上げようとしたものはなかった。言い換えればこれは畢竟伝説の形となって現われた自然児の詩にすぎないのであって理知に富む思索家の宇宙を系統化せんとする考えではないのである。

ヒルシュ(E. G. Hirsch)が言っている通り、『原始的の宇宙開闢論はいずれも民族的空想の偶発的産物であって、したがって非系統的である。それらは通例ただ神統学(Theogony)の一章、すなわち、神々の系図の物語であるにすぎない。』

諸方の民族の伝説中で大洪水の伝説が顕著な役目をつとめている。これには科学者の側からも多大の注意を向けられている。最もよく知られているのは聖書に記された大洪水で、この際に大地はことごとく水中に没し、最高の山頂でさえ一五エルレンの水底にあったことになっている。一八七〇年代のころにこれと全く同様な内容を楔形文字で記した物語が発見され、その中に英雄シト・ナピスティム(Sit-napistim)(すなわち、バビロン人のいわゆるクシスストロス Xisusthros)の名が出ていることが分って以来、このユダヤの伝説の源はアッシリアのものであると考えらるるに至った。ヘブライの本文に『大洪水を海より襲い来らしむべし』とあるところから、有名な地質学者ジュース(Suess 一八八三年)は、この大洪水が火山爆発に起因する津波によって惹起されたもので、この津波がペルシア湾からメソポタミアの低地の上を侵入していったものであろうと考えた。

リイム(I. Riem)は種々な民族の大洪水に関する伝説で各々独立に創作されたらしく思われるものを六八ほど収集した。この中でわずかに四つだけがヨーロッパの国民のものである。すなわち、ギリシアのデゥカリオンとピュルラ(Deukalion, Pyrrha)の伝説、エッダ(Edda)中の物語、リタウェン人(Littauer)の伝説及び北東ロシアに住むウォグーレン人(Wogulen)の伝説である。アフリカのが五、アジアのが一三、オーストラリア及びポリネシアが九、南北アメリカのが三七である。ニグロやカフィール族(Kaffer)の黒人やアラビア人はこの種の伝説を知らないのである。この大氾濫の原因について各種民族の伝うるところは甚だまちまちである。氷雪の融解によるとするもの(スカンジナビア人)、雨によるとするもの(アッシリア人)、降雪(山地インド人 Montagnais-Indianer)、支柱の折れたために天の墜落(支那)、水神の復仇(ソサイティー諸島 Gesellschaftsinseln)によるもの等いろいろある。中には洪水が幾度も繰返されたことになっているのもある。

たとえばプラトン(Plato)はティマイオス(Tim

os)の中で、あるエジプトの僧侶が、天の洪水は一定の周期で再帰するものだと彼に話したと記している。

os)の中で、あるエジプトの僧侶が、天の洪水は一定の周期で再帰するものだと彼に話したと記している。通例天地創造の行為は単に物質の整頓であると考えられ、大多数の場合にはそれが地と原始水あるいは大洋との分離であったと考えられている(太平洋諸島中の若干の民族は地が大洋から漁獲されたと考えている)。それでその前の渾沌状態は氾濫すなわち、いわゆる『大洪水』によって生じたものであろうと考えられ、それがまた後に繰返されたものと考えられるのは、極めてありそうなことである。たとえばアリアン人種に属しないサンタレン人(Santalen)などがこれに類した考え方をしていたもののようである。

この考えはまた、近代の若干の学者によって唱えられたごとく、現在生物の生息する地球の部分は、いつかは一度荒廃して住まわれなくなってしまい、また後に再び生物の住みかとなるであろうという意見とも一致する。野蛮人の間では、この荒廃をきすものは水か火かあるいは風(しばしばまた神々の怒り)である。そうして後にまたこの土地が新たに発育し生命の住みかとなる。こういう輪廻は幾度も繰返されたと考えるのである。この考え方は、輓近の宇宙観は別として、なかなか広く拡がっているものであって、その最も顕著に表明されているものはインドの伝説中にも(プラナ Purana の諸書中に)、また後に再説すべき仏教哲学の中にも見出される。

宇宙の再生に関する教理は普通にまた一般に広く行われている霊魂の移転に関する教理と結び付けられているのが常であるが、ここではこの方の関係について立入る必要はあるまい。

アメリカの宇宙開闢神話は、恐らく旧世界とは没交渉にできたものと思われるのである格別の興味がある。ところがこれがまた旧世界の伝説と著しい肖似を示している。ただアメリカの伝説では動物の類が主要な役割をつとめている。大多数の狩猟民族と同様にアメリカ・インディアンもまた動物も自分らの同輩のように考えているのである。一体世界の製作者というのは、きまって土か泥を手近に備えていたもののようである。通例地は水から分れ出たことになっている。最も簡単な考え方によると、大洋の中の一つの小島がだんだんに大きくなってそれが世界になったということになっている。英領コロンビアのタクル人(Takullier)の観念は独特なものであって、すなわち、始めには水と一匹の麝香鼠の外には何もなかった。この麝香鼠が海底で食餌を求めていた。その間にこの鼠の口中に泥がたまったのを吐き出したのがだんだんに一つの島となり、それが生長してついに陸地となったというのである。もっと独特な神話はイロケース人(Irokesen)によって物語られている。すなわち[#「すなわち」は底本では「すわち」]、一人の女神が天国から投げ出されたのが海中に浮遊している亀の上に落ちてきた。そしてその亀が生長して陸地になったというのである。この亀は明らかに前述の神話における小さな大洋島に相当するものであり、女神の墜落はその島の生長を促す衝動になっているのである。ティンネーインド人(Tinneh-Indianer)の信ずるところでは一匹の犬があって、それはまた美しい若者の姿にもなることができた。その犬の身体が巨人のために引き裂かれて、それが今日世界にある種々の物象に化生したというのである。このごとく、世界が一人の人間あるいは動物の肢体から創造されたとする諸神話は最も多様な野蛮人のこの世界の起源に関する伝説中に見出されるのである。時には宇宙創造者は、たとえばウィンネバゴインド人(Winnebago-Indianer)の『キッチ、マニトゥ(Kitschi Manitou)』(偉大なる精霊)のように、自分の肢体の一部と一塊の[#「一塊の」は底本では「一魂の」]土壌とから最初の人間を造り上げた。この神話はエヴァの創造に関するユダヤ人の伝説を思い出させるものであるが、とにかく明白に初めからこの土地が存在していたものと仮定されている。この点はナヴァヨインド人(Navajo-Indianer)、ディッガーインド人(Digger, Gr

ber-Indianer)またはグァテマラの原始住民の宇宙始源に関する物語においても同様である。

ber-Indianer)またはグァテマラの原始住民の宇宙始源に関する物語においても同様である。オーストラリアの原始住民は甚だ低級な文化の段階に立っている。一般には彼らは世界の始まりについて何らの考えをも構成しなかったように見える。彼らにとっては、大多数の未開民族の場合と同様に、天というものは、平坦な円板状の地を覆う固定的の穹窿である。ウォチョバルーク族(Wotjobaluk)の信ずるところでは、天は以前は地に密着して押しつけられていたので太陽はこの二つの間を運行することができなかったが、一羽の鵲が一本の長い棒によって天を空高く押し上げたのでようやく太陽が自由に運行するようになったのである。この甚だ幼稚な神話はこれに類似した古代エジプト人の神話のあるものを切実に想起させるのである(これについては更に後に述べる)。

上記の諸例から知らるるように、宇宙構成の原始的観念は宗教的の観念と密接に結合されている。野蛮人は、何でも動くもの、また何かの作用を及ぼす一切のものは、ある意志を賦与された精霊によって魂を持たされていると見なす。こういう見方を名づけてアニミスムス(Animismus 万物霊動観)という。『もしも一つの河流が一人の人間と同じように生命をもっているならば、自分一個の意志次第で、あるいは潅漑によって祝福をもたらすことも、また大洪水によって災害を生ずることもできるはずである。そうだとなれば、河がその水によって福を生ずるように彼を勧め、また災害の甚だしい洪水を控えてくれるように彼をなだめることが必要になってくる。』

野蛮な自然民はこの有力な精霊を魔法によって動かそうと試みる。その法術にかけては玄人であるところの医者または僧侶が他の人間には手の届かない知恵をもっているのである。現在我々が自然現象の研究によって得んとするもの、すなわち、自然力の利用ということを野蛮人は魔術によって獲んとするのである。それである点から見れば魔術は自然科学の先駆者であり、また魔術使用の基礎となる神話や伝説は種々の点で今日の自然科学上の理論に相当するものである。そこでアンドリウ・ラング(Andrew Lang)に言わせると、『諸神話は一方では原始的な宗教的観念に基づくと同時にまた他方では当て推量によって得られた原始的の科学に基づいたものである。』これらの推量なるものも多数の場合には、しょせん日常の観察に基づいたものであろうということは考えやすいことである、また実際いかなる観察に基因したかを推定することも困難でない場合がしばしばある。もっとも中には幾分偶然のおかげであった場合も多いであろう。

これらの神話は口碑によって草昧の時代から文化の進んだ時代まで保存されてきた。その間に次第に人間の教養は高くなってきても祖先伝来のこれらの考え方に対する畏敬の念は、これらの神話を改作したり、また進歩した観察と相容れないと思わるる部分を除去する障害となりがちであった。このことは次章に再説するヘシオド(Hesiod)及びオヴィド(Ovid)の記した宇宙開闢の叙述において特に明瞭に現われているのである。

時にはまたもう一つ他の影響があった。すなわち、野蛮人の伝説は通例高い教養のある、しかも特にそれに興味をもった人々によって描き出されている。それで全く無意識にその人たち自身の考え方が蛮人の簡単な物語の上に何らかの着色をする。そういうことはその伝説の中に何か明白な筋道の立ちにくい箇所のあるような場合に一層起りやすい、そういう時にはそれを記述する収集家はその辻褄を合わせようという気に誘われやすいからである。その収集家が人種の近親関係または他の理由からその自然民に対して特別好意ある見方をしている場合には特にそうである。こういう場合にはその記述は往々その野蛮人から借りてきたモティーヴで作り上げた美しい詩になってしまうのである。

もちろんそういうことは、何ら筆紙に書き残された典拠のない場合のことである。しかしそんなものの存するためにはかなり高い文化が必要であるから、野蛮人からそういうものが伝わろうとは思われない。それで記録によって伝わっている開闢観についてはもっと後に別に一節を設けて述べることとする。それらの中で特に吾人の注意を引く二つの部類がある、その一は吾人今日の文化の重要な部分をそこから継承した諸国民のものであり、その二は高級な理解力と考察の深さをもった他の民族のそれである。

この第一の部類は、後に古代の哲学者によりまたその後代の思索家によって追究され改造された考えと直接に連関しているものである。実際古代文化民族の宇宙開闢伝説の遺骸のようなものが現代の文明諸国民の宇宙観中の重要な部分となっているのである。

第二の部類のものは、科学の力によって非常に拡張された外界の知識から我々の導き出した考えと種々な点で相通ずるものがあるというところに主要な興味があるのである。

[#改ページ]

近代文明の淵源は古代のカルデアとエジプトであって、そこには約七千年の昔から保存された文化の記念物がかなり多量にある。もっともまだまだもっと古いほとんど五万年も昔の文化の遺跡が、南フランスや北部スペインの石灰洞の壁に描かれた、おもにマンモスや馴鹿や馬などの、着色画に残ってはいるが、しかしこの時代の芸術家の頭に往来していた夢は実にただ好もしい狩猟の獲物の上にあり、そして獲物が余分に多かったときに、それを分ち与える妻の上にも少しは及んだくらいのものであった。この『マグダレニアン時代』(Magdalenien Zeit)と名づけられた時代が現代の文明に及ぼした影響については何らの確信もないのであるが、これに反して、かのカルデア及びエジプトにおける古典的地盤の時代に遡ってこのような影響を求めてみると、得るところがなかなか多いのである。

『高きには天と名づくる何物もなく、下には地と呼ぶ何物もなかったときに、』すなわち、天地開闢以前に、カルデアの神話に従えば『ただこれらの父なるアプスー(Apsu 大洋)と、万物の母なるティアマート(Tiamat 渾沌)があるのみであった。』この大洋の水と渾沌とが交じり合い、その混合物の中に我々の世界の原始的要素が含まれていたので、その中から次第次第に生命が芽生えてきた。しかしてまた『その以前には創造されていなかった』神々も成り出で、しかして数多い子孫を生じた。ティアマートはこの神々の群衆が次第に自分の領域を我がもの顔に侵すのを見て、己が主権を擁護するために、人首牛身、犬身魚尾などという怪物どもの軍勢を作り集めた。神々は相談をしてこの怪物を

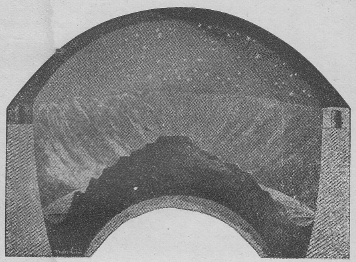

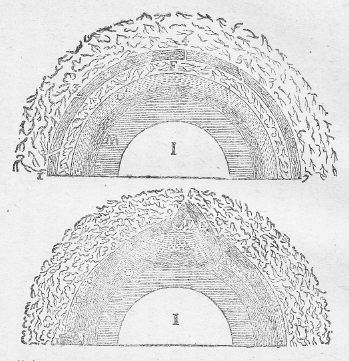

第一図 電光を揮ってティアマートを殺すマルドゥク、大英博物館所蔵ニムロッドの浮彫の一部、フォーシェー・ギューダンの描図による。この図と次の第三図はマスペロの著書より。

マスペロの『古典的東洋民族の古代史』(Masp

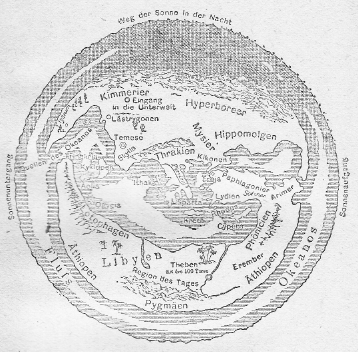

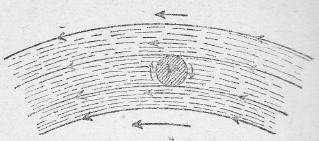

ros “Histoire ancienne des peuples de l'Orient classique”)の中にカルデア人の宇宙観を示す一つの絵がある(第二図)。地は八方大洋で取り囲まれた真ん中に高山のように聳え、その頂は雪に覆われ、そこからユーフラテス(Euphrat)河が源を発している。地はその周囲を一列の高い障壁で取り囲まれ、そして地とこの壁との中間のくぼみに何人も越えることのできない大洋がある、壁の向こう側には神々のために当てられた領域がある。壁の上にはこれを覆う

ros “Histoire ancienne des peuples de l'Orient classique”)の中にカルデア人の宇宙観を示す一つの絵がある(第二図)。地は八方大洋で取り囲まれた真ん中に高山のように聳え、その頂は雪に覆われ、そこからユーフラテス(Euphrat)河が源を発している。地はその周囲を一列の高い障壁で取り囲まれ、そして地とこの壁との中間のくぼみに何人も越えることのできない大洋がある、壁の向こう側には神々のために当てられた領域がある。壁の上にはこれを覆う

第二図 カルデア人の宇宙観。フォーシェー・ギューダンの描図。中央に大陸が横たわり、それから四方に向かって高まり、いわゆる「世界の山」アララットになっている。大陸の周囲は大洋が取り巻きその向こう側に神々の住みかがある。『世界の山』の上には釣鐘形の天(マルドゥクが造った)が置かれてある。これが昼間は日光で輝き、夜は暗青色の地に星辰が散布される。北の方の部分には管が一本あってその二つの口が図に見えている。朝は太陽がその東の口から出て蒼穹に昇り、午後には再び沈下して夜になるとついに管の西口の中に入ってしまう。夜の間はこの管の中を押しすすみ翌朝になると、また再び東口に現われる。

カルデア人の文化は季節の交互変化と甚だ深い関係があるので、彼らは暦の計算を重要視した。始めには、多数の民族と同様に、算暦の基礎を太陰の運行においたものらしい。しかしそのうちに太陽の方がもっと重要な影響を及ぼすことに気付いたので、上記のごとき太陽年を採用した。それがマルドゥクの業績として伝えられたのであろう。その後、間もなく、星の位置を観測すると種々な季節を決定するのに特別有用であるということを発見した。季節は動植物界を支配する。しかるに人類の存続は結局全くこの有機界による。そういうわけで、結局星辰の力というものが過重視されるようになり、そのために爾後約二〇世紀の間、現代の始まりまでも自然研究の衝動を麻痺させるという甚だ有害な妄信を生ずるに至った。この教理はジュリアス・シーザーと同時代のディオドルス・シクルス(Diodorus Siculus)によって次のように述べられている。『彼ら(カルデア人)は長い年月の間星辰を注目してきて、しかしてあらゆる他国民よりも仔細にその運動と法則とを観察してきたおかげで、将来起るべきいろいろのことを人々に予言することができた。予言をしたり未来を左右したりするのに最も有効なものは、吾人が遊星と名づくる五つの星(水星、金星、火星、木星、土星)であると考えた。もっとも彼らはこれらの星を『通訳者』(Dolmetscher)という名で総称していた。――しかしこれらの星の軌道には、彼らのいうところでは、『助言する神々』と呼ばれる三〇の別の星がある。そのうちでの首座の神々として一二を選み、その一つ一つに一二ヶ月の一つと並びに黄道状態における十二宮星座の一つずつを配布した。これらの中を通って太陽太陰並びに五つの遊星が運行するものと彼らは信じていたのである。』

カルデアの僧侶たちの占星術はなかなか行届いたものであった。彼らは毎日の星の位置を精細に記録し、また直後の未来におけるその位置を算定することさえできた。いろいろの星はそれぞれ神々を代表し、あるいは全く神々そのものと見なされていた。それで誰でもいかなる神々が自分の生涯を支配しているかを知りたいと思う人は、星のことに明るい僧侶について、自分の誕生日における諸星の位置を尋ねる。そうして潤沢な見料と引換に、自分の運勢の大要を教わるのである。何か一つの企てをある決まった日に遂行しようという場合ならば、その成功の見込についてあらかじめ教えを受けることができた。もしこのカルデアの僧侶についてよほど善意な判断を下してみるとすれば、多分こういうふうに言われるであろう。すなわち、彼らの考えの基礎には、すべてのできごとは外界の条件の必然の結果として起るものである、という、今日でも一般に通用している確信があったのであろう。

しかしこの考えと編み交ぜられていたもう一つの考えは全く間違ったものであって、簡単な吟味にも堪えないものであった。すなわち、それは太陰や諸遊星の位置が自然界や人間界にかなりな影響を及ぼすと考えたことである。諸天体は神々であるとの信仰のために天文学は神様に関する教え、すなわち、宗教の一部になった。しかしてその修行はただ主宰の位置にある僧侶階級にのみ限られていた。誰でもこの僧侶階級の先入的な意見に疑いを挿むような者はこの僧侶たちと利害を同じうしていた主権者から最も苛酷な追究を受けた。この忌まわしい風習が一部分古典時代の民族に移り伝わり、そうして中世の半野蛮人において最も強く現われたのである。

カルデアの宇宙構成神話はまた他の方面から見ても吾人にとって重要な意義がある。すなわちそれは、少し違った形でユダヤ人によって採用され、従ってまたキリスト教徒に伝えられたからである。近代の研究において一般に認容されている宇宙創造伝説の推移に関する考えは、ドイツの読者間には『バベルとバイブル』(Babel und Bibel)という書物によって周知のことと思うから、ここではすべてをその書に譲りたいと思う。渾沌はユダヤ人にとってもやはり原始的のものであった。地は荒涼で空虚であった。しかして深きもの(すなわち、原始の水)の上には一面の闇があった。バビロニアの僧侶ベロスース(Berosus)の言葉として伝えられているところでは『始めにはすべてが闇と水であった』ことになっている。この深きものテホム(Tehom)というのがユダヤの宇宙創造の物語では人格視されており、また語源的にティアマートに相当している。その有り合わせた材料から神エロヒーム(Elohim)が天と地とを創造した(あるいは、本当の意味では、形成した)のである。

エロヒームは水を分けた。その上なるものは天の中に封じ込められ、しかしてその下なるものの中に地が置かれた。地は平坦、あるいは半球形であって、その水の上に浮んでいるものと考えられていた。その上方には不動な天の穹窿が横たわり、それに星辰が固定されていた。しかしこの天蓋までの高さは余り高いものではなく、鳥類はそこまで翔け昇り、それに沿うて飛行することができるのである。エノーク(Enoch)は、多くの星が地獄(Gehennas)の火に焼き尽くされたさまを叙している。それはエロヒームの神がこれらの星に光れと命じたときに光り始めなかったからである。このように星辰は『不逞の天使』すなわち、主上の神から排斥された神々であったのである。

カルデアの創世記物語とユダヤのそれとの相違する主要の点は、後者が一神的であるに反し前者が多神的であることである。ただし前者でも太陽神マルドゥクが万象並びにまた諸神の主権者として現われている点から見ればやはり一神的の傾向をも帯びている。

ユダヤの宇宙開闢説の中にはまた世界の卵という考えに関するフェニシアの創世伝説の痕跡のあることは『エロヒームの精霊が水の上に巣籠りした(br

tete. 通例「浮揺していた」schwebte と訳してある)』という文句からうかがわれる。またマルドゥクとティアマートの争闘の物語の片影はヤフヴェ(Jahve)が海の怪物レヴィアターン(Leviathan)すなわち、ラハーブ(Rahab)を克服する伝説の中に認められる。宇宙開闢論の見地から見ると、ユダヤ、従ってキリスト教における世界の始源に関する表現には何ら特別優れた創意というものはないのである。

tete. 通例「浮揺していた」schwebte と訳してある)』という文句からうかがわれる。またマルドゥクとティアマートの争闘の物語の片影はヤフヴェ(Jahve)が海の怪物レヴィアターン(Leviathan)すなわち、ラハーブ(Rahab)を克服する伝説の中に認められる。宇宙開闢論の見地から見ると、ユダヤ、従ってキリスト教における世界の始源に関する表現には何ら特別優れた創意というものはないのである。世界の始めに関するこの最初のカルデアの記述よりは幾分後になるが、それでもやはり随分古いものとしては、これに対応するエジプトのいろいろの物語である。中で最も重要な、ここでの問題に関する神話を、マスペロ(Masp

ro)の集録によって紹介することとする。すなわち、当時『虚無』の概念はまだ抽象的なものにはなっていなかった。それで、「暗き水の中に」、形は渾沌たるものではあったがとにかく物質的な材料があった。そこで特別な首座の神様が――国が違えばこの神も一々違っているが――世界にありとあらゆる生物無生物を造り出した。その造り方は、その神の平生の仕事次第でいろいろであって、例えば織り出すとか、あるいは陶器の壷などのように旋盤の上でこねて造ったりしている。ナイル川のデルタの東部地方では創世記神話が最もよく発達していた。すなわち、始めには天(ヌイト Nuit)と地(シブ Sibu)とが互いにしっかりと絡み合って原始の水(ヌー Nu)の中に静止していた。創世の日に一つの新しい神シュー(Shu)が原始水から出現し、両手で天の女神ヌイトをかかえてさし上げた、それでこの女神は両手と両足――これが天の穹窿の四本柱である――を張って自分のからだを支え、それが星をちりばめた天穹となったのである(第三図)。

ro)の集録によって紹介することとする。すなわち、当時『虚無』の概念はまだ抽象的なものにはなっていなかった。それで、「暗き水の中に」、形は渾沌たるものではあったがとにかく物質的な材料があった。そこで特別な首座の神様が――国が違えばこの神も一々違っているが――世界にありとあらゆる生物無生物を造り出した。その造り方は、その神の平生の仕事次第でいろいろであって、例えば織り出すとか、あるいは陶器の壷などのように旋盤の上でこねて造ったりしている。ナイル川のデルタの東部地方では創世記神話が最もよく発達していた。すなわち、始めには天(ヌイト Nuit)と地(シブ Sibu)とが互いにしっかりと絡み合って原始の水(ヌー Nu)の中に静止していた。創世の日に一つの新しい神シュー(Shu)が原始水から出現し、両手で天の女神ヌイトをかかえてさし上げた、それでこの女神は両手と両足――これが天の穹窿の四本柱である――を張って自分のからだを支え、それが星をちりばめた天穹となったのである(第三図)。

第三図 シューの神がヌイト(天)とシブ(地)を分つ図。チューリン博物館所蔵のミイラの棺に描かれたものをフォーシェー・ギューダンの模写したもの。

そこでシブは植物の緑で覆われ、それから動物と人間が成り出でた。太陽神ラー(Ra)もまた原始水の中で一つの蓮華の莟の中に隠されていたが、創世の日にこの蓮の花弁が開きラーが出現して天における彼の座を占めた。このラーはしばしばシューと同一視せられたものである。太陽がヌイトとシブの上を照らしたので、そこで一列の神々たちが生れ、その中にはナイルの神のオシリスもいた。暖かい日光の下に、あらゆる生けるもの、すなわち、植物も動物も人間も発達した。ある二三の口碑によるとこれは温められたナイルの泥の中での一種の醗酵作用、すなわち、ある自生的過程によって起ったものとされており、この過程は歴史時代に至ってもまだ全く終っていなかったもののように考えられている。多くの人々の信じていたところでは、この最初の人間たち、すなわち、太陽の子供たちは完全なものであり幸福であった。そして後代のものは出来損なったものばかりで、本来の幸福を失ってしまったものである。またある人々の信じていたところでは、この最古の人間たちは動物のような性状のもので、まだ言語をもたず、ただ曲折のない音声で心持を表わしていたのを、トート(Thot)の神が初めてこれに言語と文字とを教えたということになっている。このように、ダーウィンの学説でさえも、ここに見らるるごとく、既にこの文化の幼年時代においてその先駆者をもっているのである。

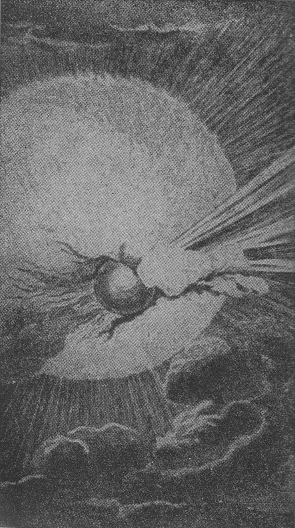

第四図 太陽神が創造の際開きかかった蓮華から出現する図。フォーシェー・ギューダンの描図。この神は頭上に神聖な蛇を乗せた太陽円盤の象徴を頂いている。蓮華と二つの莟とは一つの台から立上がっている、これは通例水盤の象徴であるがここでは暗黒な原始水ヌーをかたどっていると思われる。

古典時代における宇宙始源に関する観念は甚だ幼稚なものであった。ヘシオド(Hesiod 西暦紀元前約七〇〇年)が彼の神統記(Theogonie)及び『日々行事』(Werke und Tage)の中でギリシアの創世記神話を語っている。それによると、すべては渾沌をもって始まった。そのうちに地の女神ゲーア(G

a)が現われ、これが万物の母となった。同様にその息子の天の神ウラノス(Uranos)が通例万物の父と名づけられたものである。天と地とが神々の祖先だという考えは原始民族の間ではよくあることである。ここでこの初心な、子供らしい、また往々野蛮くさい詩を批評的に精査しても大した価値はないのであるから、これをフォッス(Voss)の訳した音律詩形で紹介することとしておく。すなわち、神統記、詩句一〇四―一三〇及び三六四―三七五にこうある。

a)が現われ、これが万物の母となった。同様にその息子の天の神ウラノス(Uranos)が通例万物の父と名づけられたものである。天と地とが神々の祖先だという考えは原始民族の間ではよくあることである。ここでこの初心な、子供らしい、また往々野蛮くさい詩を批評的に精査しても大した価値はないのであるから、これをフォッス(Voss)の訳した音律詩形で紹介することとしておく。すなわち、神統記、詩句一〇四―一三〇及び三六四―三七五にこうある。

幸いあれ、ツォイスの子らよ、美しき歌のしらべに、

いざや、永遠に不死なる神々の聖族を讃めたたえよ。

地より、また星に輝く天より成り出で、

暗く淋しき夜よりも。さてはまた海の潮に養われし神々の族をたたえよ。

始めに神々、かくて地の成り出でしことのさまを語れ、

また河々の、果てなき波騒ぐ底ひなき海の、

また輝く星の、遠く円かなる大空の始めはいかなりしぞ。

この中より萌え出でて善きものを授くる幸いある神々は、

いかにその領土を分ち、その光栄を頒ちしか、

またいかに九十九折なすオリンポスをここに求めしか、

時の始めよりぞ、語れ、かの神々の中の一人が始めに生り出でしさまを。

見よ、すべての初めにありしものは渾沌にてありし、さどその後に広がれる

地を生じ、永久の御座としてすべての

永遠なる神たち、そは雪を冠らすオリンポスの峯に住む神の御座となりぬ。

遠く広がれる地の領土の裾なるタルタロスの闇も生じぬ。

やがてエロスはあらゆる美しさに飾られて永遠の神々の前に出できて、

あらゆる人間にも永遠なる神々にも、静かに和らぎて

胸の中深く、知恵と思慮ある決断をも馴らし従えぬ。

渾沌よりエレボス[#「エレボス」は底本では「エレホス」](注一)は生れ、暗き夜もまた生れ、

やがて夜より 気

気

両つながらエレボスの至愛の受胎によりて夜より生れたり。

されど地は最初に己が姿にかたどりて

彼の星をちりばめし天を造り、そは隈なく地を覆い囲らして

幸いある神々の動がぬ永久の御座とはなりぬ。

いざや、永遠に不死なる神々の聖族を讃めたたえよ。

地より、また星に輝く天より成り出で、

暗く淋しき夜よりも。さてはまた海の潮に養われし神々の族をたたえよ。

始めに神々、かくて地の成り出でしことのさまを語れ、

また河々の、果てなき波騒ぐ底ひなき海の、

また輝く星の、遠く円かなる大空の始めはいかなりしぞ。

この中より萌え出でて善きものを授くる幸いある神々は、

いかにその領土を分ち、その光栄を頒ちしか、

またいかに九十九折なすオリンポスをここに求めしか、

時の始めよりぞ、語れ、かの神々の中の一人が始めに生り出でしさまを。

見よ、すべての初めにありしものは渾沌にてありし、さどその後に広がれる

地を生じ、永久の御座としてすべての

永遠なる神たち、そは雪を冠らすオリンポスの峯に住む神の御座となりぬ。

遠く広がれる地の領土の裾なるタルタロスの闇も生じぬ。

やがてエロスはあらゆる美しさに飾られて永遠の神々の前に出できて、

あらゆる人間にも永遠なる神々にも、静かに和らぎて

胸の中深く、知恵と思慮ある決断をも馴らし従えぬ。

渾沌よりエレボス[#「エレボス」は底本では「エレホス」](注一)は生れ、暗き夜もまた生れ、

やがて夜より

気

気両つながらエレボスの至愛の受胎によりて夜より生れたり。

されど地は最初に己が姿にかたどりて

彼の星をちりばめし天を造り、そは隈なく地を覆い囲らして

幸いある神々の動がぬ永久の御座とはなりぬ。

(注一) エレボス。原始の闇、陰影の領土。

(注二) エーテル。上層の純粋な天の気、後に宇宙エーテルとして、火、空気、土、水の外の第五の元素とされたもの。

次にゲーアは『沸き上る、荒涼な海』ポントス(Pontos)を生んだ。彼女とウラノスは六人の男子と六人の女子を生じた。それはいわゆるティタンたち(Titanen)で、すなわち『渦巻[#「渦巻」は底本では「過巻」]深き』大洋のオケアノス(Okeanos)、コイオス(Koios)(注一)とクレイオス(Kreios)(注二)ヤペツス(Japetus)(注三)、ヒュペリオン(Hyperion)(注四)、テイア(Theia)(注五)、レイア(Rheia)(注六)、ムネモシュネ(Mnemosyne)(注七)、テミース(Themis)(注八)、テティース(Thetis)、フォエベ(Phoebe)、及びクロノス(Kronos)(注九)、などその外にキュクロープたち(Zyklopen)(注一〇)などである。ここで、一部は多分ヘシオドのこしらえたと思われるいろいろな名前を目録のように詩句の形でならべたものを紹介しても余り興味はあるまい。――このような単純な詩の種類、すなわち、名前の創作といったようなものは北国民の詩スカルド(Skalden)にも普通である。――ただ星と風との生成に関する次の数行だけはここに掲げてもよいかと思う。

(注一) コイオス。多分光の神、これはヘシオドにだけ出てくる名である。

(注二) クレイオス。半神半人、ポントスの娘の一人、ユウリュビア(Eurybia)の婿である。

(注三) ヤペツス。神々の火を盗んで人類に与えたかのプロメテウス(Prometheus)の父。

(注四) この名の意味は『高く漂浪するもの』である。

(注五) 立派なものの意。

(注六)『神母』、これがすなわちツォイス(Zeus)の母であった。

(注七) 追憶の女神、歌謡の女神たちの母。

(注八) 秩序と徳行の女神。

(注九) 首座の神で、自分の子のツォイスに貶された。

(注一〇) アポローに殺された一つ目の巨人たち。

テイアは光り輝く太陽ヘリオスと太陰セレネを生みぬ、

また曙の神エオスも。これらはあまねく地に住むものを照らし

さては広く円かに覆える天に在す不死なる神をも照らしぬ。

これはかつてヒュペリオンの愛の力によりてテイアより生れぬ。

されど、クリオスはユウリュビアを娶りて力強き御子たち

パルラス(Pallas)とアストレオス(Astr os)(注一)を生みぬ、この高く秀でし女神は。

os)(注一)を生みぬ、この高く秀でし女神は。

またペルセス(Perses)も、そは、別けて知恵優れし神なりき。

エオスはアストレオスと契りて、制し難き雄心に勇む風の神を生みぬ。

ゼフューロス(Zefyros)(注二)は灰色にものすさまじ、ボレアス(Boreas)(注三)は息吹きも暴し。

ノトス(Notos)(注四)は女神と男神の恋濃かに生みし子なればこそ。

また次に聖なる爽明の女神はフォスフォロス(Fosforos)(注五)を生みぬ。

天に瓔珞とかがやく星の数々も共に。

また曙の神エオスも。これらはあまねく地に住むものを照らし

さては広く円かに覆える天に在す不死なる神をも照らしぬ。

これはかつてヒュペリオンの愛の力によりてテイアより生れぬ。

されど、クリオスはユウリュビアを娶りて力強き御子たち

パルラス(Pallas)とアストレオス(Astr

os)(注一)を生みぬ、この高く秀でし女神は。

os)(注一)を生みぬ、この高く秀でし女神は。またペルセス(Perses)も、そは、別けて知恵優れし神なりき。

エオスはアストレオスと契りて、制し難き雄心に勇む風の神を生みぬ。

ゼフューロス(Zefyros)(注二)は灰色にものすさまじ、ボレアス(Boreas)(注三)は息吹きも暴し。

ノトス(Notos)(注四)は女神と男神の恋濃かに生みし子なればこそ。

また次に聖なる爽明の女神はフォスフォロス(Fosforos)(注五)を生みぬ。

天に瓔珞とかがやく星の数々も共に。

(注一) 天の神で風の神々の父。

(注二) 西風。

(注三) 北風。

(注四) 南風。

(注五) 暁の明星―金星(venus)。

『日々行事』(Werke und Tage)において、ヘシオドはいかにして人間が神々によって創造させられたかを述べている。始めには人間は善良で完全で幸福で、しかして豊富な地上の産物によって何の苦労もなく生活していた。その後にだんだんに堕落するようになったのである。

ギリシアの宇宙開闢説はローマ人によって踏襲されたが、しかしそのままで著しい発展はしなかった。オヴィドがその著メタモルフォセス(Metamorphoses)の中に述べているところによると始めにはただ秩序なき均等な渾沌、“rudis indigestaque moles”があった。それは土と水と空気との形のない混合物であった。

第五図 ギリシア神話における大河オケアノスの概念。

オヴィドの宇宙開闢説はヘシオドのといくらも違ったところはない。本来の稚拙な味は大部分失われ、そしてこれに代わって、実用的なローマ人の思考過程にふさわしいずっと生真面目な系統化が見えているのである。

部分的にはなかなか見事であると思われるオヴィドの叙述の見本を少しばかり、ブレ(Bulle)の翻訳したメタモルフォセス[#「メタモルフォセス」は底本では「メタルモルフォセス」](『変相』)の中から下に紹介する。

海と陸の成りしときよりも前に

天がこの両つの上に高く広がりしときよりも古く

全世界はただ一様の姿を示しぬ、

渾沌と名づくる荒涼なる混乱にてありし。

重きものの中に罪深く集いて隠れしは

後の世に起りし争闘の萌芽なりき。

日の神は未だその光を世に現わさず、

フォエベの鎌はまだ望月と成らざりき。

地は未だ今のごとく、

己と釣合いて空際に浮ばず

またアムフィトリートの腕は未だ我が物と

遠く広がる国々の果てを抱かざりき。(注一)

空気あるところにはまた陸あり、陸にはまた

溢るる水ありて空気に光もなく

陸には立ち止まるべきわずかの場所もなく

水には泳ぐべき少しの流動さえなかりき。

いかなる物質にも常住の形はなく、

何物も互いに意のままにならざりき。

一つの体内に柔と剛は戦い、

寒は暖と、軽は重と争いぬ。

ただ、物の善き本性と

一つの神性とによりてこの醗酵は止みぬ。(注二)

陸と海、地と蒼穹とは分たれ、

輝くエーテルと重き空気は分たれぬ。

かくて神がこの荒涼を分ちて

万物をその在所に置きしとき

すべての中に一致と平和を作り出しぬ。

上に高く天の幕を張り巡らせし

そは重量なき火の素質にてありき、

下には深くやがてまた重く空気を伴いぬ。

更に深く沈みて粗なる質量より作られて

地はありぬ、その周囲には水を巡らしぬ。

かく神が物質を分ちしとき――

そは誰なりしか――これに肢節を作り始めぬ。

これが均衡を得るためにまず

地を球形(注三)として空中に浮べたりき。

嵐に慄く海の潮を

次に湖沼を泉を河を造りぬ、

河は谷に従い、岸の曲るに任せて流れぬ。

多くの流れは成りてその波は

海へと逆巻きて下り、多くの河は

やがて再びまた地を呑み尽くし、

また多くは勢いのままに溢れ漲り

渚は化して弓なりに広き湖となり

岸辺は波打ちぬ。神の定めに

また谷々も広き野原も

また岩山も緑茂る森も出できぬ。

神はまた天の左手の側に

二つの帯を作りまた右手に二つ

真ん中には火光に燃ゆる第五帯を作りまた

地にも同じく五つの帯の環を巡らしぬ。

中なる帯は暑さのために住み難く

さらばとて外側の帯は氷雪の虐げあり、

ただ残る二帯のみ暖と冷と

幸いあるほどに正しく交じり合えり。

空気はそのエーテルより重きことはなお

水の土よりも軽きがごとし、

神はこれを雷電の座と定めければ、このときより

多くの人の心はそのために安からず恐れ悩めり。

また神は霧を撒き散らしまた霞と雲を

空中に播き、また稲妻を引連れて、

風の軍勢はかしこに氷の息吹きと飛び行く、

されど神はその止度なく暴るることは許さじ。

天がこの両つの上に高く広がりしときよりも古く

全世界はただ一様の姿を示しぬ、

渾沌と名づくる荒涼なる混乱にてありし。

重きものの中に罪深く集いて隠れしは

後の世に起りし争闘の萌芽なりき。

日の神は未だその光を世に現わさず、

フォエベの鎌はまだ望月と成らざりき。

地は未だ今のごとく、

己と釣合いて空際に浮ばず

またアムフィトリートの腕は未だ我が物と

遠く広がる国々の果てを抱かざりき。(注一)

空気あるところにはまた陸あり、陸にはまた

溢るる水ありて空気に光もなく

陸には立ち止まるべきわずかの場所もなく

水には泳ぐべき少しの流動さえなかりき。

いかなる物質にも常住の形はなく、

何物も互いに意のままにならざりき。

一つの体内に柔と剛は戦い、

寒は暖と、軽は重と争いぬ。

ただ、物の善き本性と

一つの神性とによりてこの醗酵は止みぬ。(注二)

陸と海、地と蒼穹とは分たれ、

輝くエーテルと重き空気は分たれぬ。

かくて神がこの荒涼を分ちて

万物をその在所に置きしとき

すべての中に一致と平和を作り出しぬ。

上に高く天の幕を張り巡らせし

そは重量なき火の素質にてありき、

下には深くやがてまた重く空気を伴いぬ。

更に深く沈みて粗なる質量より作られて

地はありぬ、その周囲には水を巡らしぬ。

かく神が物質を分ちしとき――

そは誰なりしか――これに肢節を作り始めぬ。

これが均衡を得るためにまず

地を球形(注三)として空中に浮べたりき。

嵐に慄く海の潮を

次に湖沼を泉を河を造りぬ、

河は谷に従い、岸の曲るに任せて流れぬ。

多くの流れは成りてその波は

海へと逆巻きて下り、多くの河は

やがて再びまた地を呑み尽くし、

また多くは勢いのままに溢れ漲り

渚は化して弓なりに広き湖となり

岸辺は波打ちぬ。神の定めに

また谷々も広き野原も

また岩山も緑茂る森も出できぬ。

神はまた天の左手の側に

二つの帯を作りまた右手に二つ

真ん中には火光に燃ゆる第五帯を作りまた

地にも同じく五つの帯の環を巡らしぬ。

中なる帯は暑さのために住み難く

さらばとて外側の帯は氷雪の虐げあり、

ただ残る二帯のみ暖と冷と

幸いあるほどに正しく交じり合えり。

空気はそのエーテルより重きことはなお

水の土よりも軽きがごとし、

神はこれを雷電の座と定めければ、このときより

多くの人の心はそのために安からず恐れ悩めり。

また神は霧を撒き散らしまた霞と雲を

空中に播き、また稲妻を引連れて、

風の軍勢はかしこに氷の息吹きと飛び行く、

されど神はその止度なく暴るることは許さじ。

(注一) ここで海神ポセイドン(Poseidon)の配偶アムフィトリートが地の縁辺を腕で抱えるとあるところから見ると、オヴィドは地が球形でなくて円板の形をしていると考えていたことが分る。しかしオヴィドの時代に、教養ある人々の間には一般に地は球状をなすものと考えられていた。

(注二) この神は「温和な自然」である。Hanc deus et melior litem natura diremit.

(注三) この言語 orbis は本来円板の義で、後にはまた球の意にも使われた。

この次には各種の風とその出発点に関する記述があって、それからこの詩人は次のように続けている。

澄めるエーテル、そは明るき遠方に

重量なくまた地にあるごとき限界を知らず

昇りたり――エーテルに今は星も輝き初めぬ。

それまでは荒涼なる濁りの中に隠されし群も。

この数々の星にこそ人間の目は自ら

神々の顔と姿を認むるなれ。

この神々は生のすべてのいかなる部分にも

過ち犯すことなからんために、エーテルの中に光り浮ぶ。

かくて空気は鳥の住みかとなり

魚には海、他の生けるものには陸ありき。

ただ一つの存在、そは理性を享け有ちて

すべての他のものの主たるべきものは

未だこの全眷屬の中にあらざりき、

人だねの生れしまでは、そはこの世界を飾らんため(注)

恐らくは主の命により胚子より

形作られて、秩序をもたらすべき人類の生れしまでは。

恐らくはまた地の土の中にエーテルの

取り残されし一片の火花ありしか、

この土を水に柔らげて神々の姿と容を

プロメテウスの堅き手に作り上げしときに。

その外のあらゆる者は下なる地の方に

眼をこそ向くれ、その暇に人のみこそ振り仰ぎ

その眼は高く永遠の星の宮居に、

かくてぞ人のくらいは類いなきしるしなるらん。

あわれ黄金時代よ、その世は信心深き族の

何の拘束も知らず、罰というものの恐れもなく

ただ己が心のままに振舞いてやがて善く正しかりき。

厳しき言葉に綴られし誡めの布告もなくて

自ら品よき習わしと秩序とは保たれぬ。

また判官の前に恐れかしこまる奴隷もなかりし。

人は未だ剣も鎧も知らず

喇叭も戦を呼ぶ角笛も人の世の外なりし。

未だ都を巡らす堀もなく

人はただ己に隣る世界の外を知らざりき。

檜の船は未だかつて浪路を凌がず、

人は世界の果てを見んとて船材に斧を入るることもなかりき。

静かに平和に世はおさまりて

土はその収穫を稔れよと

鶴嘴と鋤とに打砕かるることもなかりき。

重量なくまた地にあるごとき限界を知らず

昇りたり――エーテルに今は星も輝き初めぬ。

それまでは荒涼なる濁りの中に隠されし群も。

この数々の星にこそ人間の目は自ら

神々の顔と姿を認むるなれ。

この神々は生のすべてのいかなる部分にも

過ち犯すことなからんために、エーテルの中に光り浮ぶ。

かくて空気は鳥の住みかとなり

魚には海、他の生けるものには陸ありき。

ただ一つの存在、そは理性を享け有ちて

すべての他のものの主たるべきものは

未だこの全眷屬の中にあらざりき、

人だねの生れしまでは、そはこの世界を飾らんため(注)

恐らくは主の命により胚子より

形作られて、秩序をもたらすべき人類の生れしまでは。

恐らくはまた地の土の中にエーテルの

取り残されし一片の火花ありしか、

この土を水に柔らげて神々の姿と容を

プロメテウスの堅き手に作り上げしときに。

その外のあらゆる者は下なる地の方に

眼をこそ向くれ、その暇に人のみこそ振り仰ぎ

その眼は高く永遠の星の宮居に、

かくてぞ人のくらいは類いなきしるしなるらん。

あわれ黄金時代よ、その世は信心深き族の

何の拘束も知らず、罰というものの恐れもなく

ただ己が心のままに振舞いてやがて善く正しかりき。

厳しき言葉に綴られし誡めの布告もなくて

自ら品よき習わしと秩序とは保たれぬ。

また判官の前に恐れかしこまる奴隷もなかりし。

人は未だ剣も鎧も知らず

喇叭も戦を呼ぶ角笛も人の世の外なりし。

未だ都を巡らす堀もなく

人はただ己に隣る世界の外を知らざりき。

檜の船は未だかつて浪路を凌がず、

人は世界の果てを見んとて船材に斧を入るることもなかりき。

静かに平和に世はおさまりて

土はその収穫を稔れよと

鶴嘴と鋤とに打砕かるることもなかりき。

(注)“Sanctius his animal mentisque capacius altae-Deerat adhuc et quod dominari in cetera posset- Natus homo est.”

この後に来たのが白銀時代で、黄金時代の永久の春はやみ、ジュピターによって四季が作られた。人間は夏の焼くような暑さ、冬の凍てつく寒さを防ぐために隠れ家を求めることが必要となった。土地の天然の収穫で満足していられなくなったので人間は耕作の術を発明した。

世は三度めぐりて黄銅のときとなりぬ。

心荒々しく武器を取る手もいと疾く、

されどなお無慚の心はなかりき[#「なかりき」は底本では「かなりき」]。恥知る心、規律と正義の

失せ果てしは四度目の世となりしとき、

そは鉄の時代、嘘と僞りの奴とて

掠め奪わん欲望に廉恥を忘れしときのことなり。

このときより腐れたる世界の暴力は

入りきぬ、詭計や陥穽も。

山の樅樹は斧に打たれて倒れ、

作れる船の は知られざる海を進みゆく。

は知られざる海を進みゆく。

船夫は風に帆を張るすべを知れど

行方は何處とさだかには知り難し。

農夫は心して土地の仕切り定めぬ、

さなくば光や空気と同じく持主は定め難からん。

今はこの土も鋤鍬の責苦のみか

人はその臓腑の奥までも掻きさぐりぬ。

宝を求めて人は穴を掘りぬ、最も深き縦坑に

悪きものを誘わんとて神の隠せし宝なり。

災いの種なる鉄は夜より現われ

更に深き災いと悩みをもたらして黄金も出できぬ。

これらとともに戦争は生れ

二つの金属はこれに武器を貸し与えぬ。

そは血潮に染みし手に打ち振られて鳴りひびきぬ。

世は掠奪に生き奪えるものを貪り食らいぬ。

かくて客人の命を奪う宿の主も

舅姑の生命に仇する婿も現われ、

夫に慄く妻、妻に慄く夫も出できぬ。

兄弟の間にさえ友情は稀に、

継子は継母に毒を飼われ、

息子は父親の死ぬべき年を数う。

愛の神は死し、ついにアストレアは逃げ去りぬ。

神々の最後のもの、血を好むゲーアさえ。

心荒々しく武器を取る手もいと疾く、

されどなお無慚の心はなかりき[#「なかりき」は底本では「かなりき」]。恥知る心、規律と正義の

失せ果てしは四度目の世となりしとき、

そは鉄の時代、嘘と僞りの奴とて

掠め奪わん欲望に廉恥を忘れしときのことなり。

このときより腐れたる世界の暴力は

入りきぬ、詭計や陥穽も。

山の樅樹は斧に打たれて倒れ、

作れる船の

は知られざる海を進みゆく。

は知られざる海を進みゆく。船夫は風に帆を張るすべを知れど

行方は何處とさだかには知り難し。

農夫は心して土地の仕切り定めぬ、

さなくば光や空気と同じく持主は定め難からん。

今はこの土も鋤鍬の責苦のみか

人はその臓腑の奥までも掻きさぐりぬ。

宝を求めて人は穴を掘りぬ、最も深き縦坑に

悪きものを誘わんとて神の隠せし宝なり。

災いの種なる鉄は夜より現われ

更に深き災いと悩みをもたらして黄金も出できぬ。

これらとともに戦争は生れ

二つの金属はこれに武器を貸し与えぬ。

そは血潮に染みし手に打ち振られて鳴りひびきぬ。

世は掠奪に生き奪えるものを貪り食らいぬ。

かくて客人の命を奪う宿の主も

舅姑の生命に仇する婿も現われ、

夫に慄く妻、妻に慄く夫も出できぬ。

兄弟の間にさえ友情は稀に、

継子は継母に毒を飼われ、

息子は父親の死ぬべき年を数う。

愛の神は死し、ついにアストレアは逃げ去りぬ。

神々の最後のもの、血を好むゲーアさえ。

ジュピターが大洪水を起してこの眷属を絶滅させ、後にデゥカリオン(Deukalion)とピュルラ(Pyrrha)とが生き残った。その前に二人はデゥカリオンの父なるプロメテウスの教えに従って一艘の小船を造ってあったので、それに乗って九日の間漂浪した後にパルナッソス(Parnassos)の山に流れ着いた。そこで二人が後向きに石を投げると、それが皆人間になった。他の万物は、日光が豊沃な川の泥を温めたときに自然に発生した、というのである。この伝説は大洪水に関する楔形文字で記された伝説や、聖書にあるノア(Noah)の物語やまた生物の起源に関するエジプトの神話と非常によく似たところがある。

神々の数はたくさんにあるが、それはほとんど全部余り栄えた役割は勤めていない。ただ神の名で呼ばれている『温柔な自然』がすべて全部を秩序立てまた支配しているのである。

[#改ページ]

相当に開けていた諸民族もまた一般には前条に述べたような考えの立場に踏み止まっていた。

また、多分、エジプト僧侶の中に若干の思索家があって、それらは前述のエジプトの創世伝説に現われたような原始的な立場をとうに脱却していたであろうと考えられる。しかし彼らはこの知識を厳重にただ自分らの階級の間にのみ保留し、それによって奴隷的な民衆に対する彼らの偉大な権力を獲得していたのである。

ところが、西暦紀元前約一四〇〇年ごろに、アメンホテプ四世(Amenhotep

)と名づくる開けた君主が現われて一大改革を施し、エジプト古来の宗教を改めて文化の進歩に適応させようとした。彼はかなり急進的の手段を採った。すなわち、古来の数限りもない神々の眷属は一切これを破棄し、唯一の神アテン(Aten)、すなわち、太陽神のみを認めようという宣言を下した。そして古い神々の殿堂を破壊し、また忌まわしい邪神の偶像に充たされたテーベ(Thebe)の旧都を移転してしまった。しかしそれがために当然彼は権勢に目のない僧侶たちから睨まれた。そして盲目な民衆もまた疑いもなく彼らの宗教上の導者たちに追従したに相違ない。それでこのせっかく強制的に行われた真理の発揚もこの賢王の死後跡方もなく消滅してしまった。しかしてその王婿アイ(Ai)は『余は余の軽侮する神々の前に膝を屈しなければならない』と歎ずるようなはめに立至ったのである。

)と名づくる開けた君主が現われて一大改革を施し、エジプト古来の宗教を改めて文化の進歩に適応させようとした。彼はかなり急進的の手段を採った。すなわち、古来の数限りもない神々の眷属は一切これを破棄し、唯一の神アテン(Aten)、すなわち、太陽神のみを認めようという宣言を下した。そして古い神々の殿堂を破壊し、また忌まわしい邪神の偶像に充たされたテーベ(Thebe)の旧都を移転してしまった。しかしそれがために当然彼は権勢に目のない僧侶たちから睨まれた。そして盲目な民衆もまた疑いもなく彼らの宗教上の導者たちに追従したに相違ない。それでこのせっかく強制的に行われた真理の発揚もこの賢王の死後跡方もなく消滅してしまった。しかしてその王婿アイ(Ai)は『余は余の軽侮する神々の前に膝を屈しなければならない』と歎ずるようなはめに立至ったのである。アメンホテプ――またクト・エン・アテンス(Chut-en-atens)すなわち『日輪の光輝』――の宗教の偉大であった点は、天然の中で太陽を最高の位に置いたことである。これは吾人の今日の考えとほとんど一致する。地球上におけるあらゆる運動は、ただ僅少な潮汐の運動だけを除いて、全部そのエネルギーを太陽に仰いでいる。またラプラスの仮説から言っても、地球上のすべての物質は、ただその中の比較的僅少な分量が小さな隕石の形で天界から落下しただけで、他は全部その起源を太陽にもっている。それで、言わば、太陽は『すべての物の始源』であって、これは野蛮人の考えるように地上の物だけについてもそう言われ、また全太陽系についても言われ得ることである。以下に太陽神に対する美しい賛美歌を挙げる。ここではこの神はレー(Re)及びアトゥム(Atum)という二つの違った名で呼ばれている。

汝をこそ拝め、あわれ、レーの神の昇るとき、アトゥムの神の沈むとき。

汝は昇り、汝は昇る。汝は輝き、汝は輝く。

光の冠に、汝こそ神々の王なれ。

天の、地の君にて汝は在す。

汝は、かしこに高く星、ここに低く人の数々を作りぬ。

汝こそは、時の始めに既に在せし唯一の神なれ。

地の国々を汝は生み、国々の民を汝は作りぬ。

汝は大空の雨を、やがてニイルの流れを我らがために作り賜いぬ。

河々の水を汝は賜い、その中に住む生物を賜いぬ。

山々の尾根を連ねしは汝、かくて人類とこの地上の世を作りしは汝ぞありし。

汝は昇り、汝は昇る。汝は輝き、汝は輝く。

光の冠に、汝こそ神々の王なれ。

天の、地の君にて汝は在す。

汝は、かしこに高く星、ここに低く人の数々を作りぬ。

汝こそは、時の始めに既に在せし唯一の神なれ。

地の国々を汝は生み、国々の民を汝は作りぬ。

汝は大空の雨を、やがてニイルの流れを我らがために作り賜いぬ。

河々の水を汝は賜い、その中に住む生物を賜いぬ。

山々の尾根を連ねしは汝、かくて人類とこの地上の世を作りしは汝ぞありし。

ラプラスの仮説によっても、やはり、太陽がエジプト人の最も重要な星と見なしたもの、すなわち、遊星の創造者であると見なすことができる。もし遊星を神的存在であるとするならば、太陽は当然一番始めに存在した唯一の神と言ってもよいわけである。

それから一〇〇年ないし二〇〇年の後に現われたツァラトゥストラ(Zarathustra)の宇宙観は正にこのアメンホテプのそれを想出させるものである。この考えによると、無窮の往昔から、いわゆる渾沌に該当する、無限大の空間が存在し、また光と闇との権力が存在していた。そして、光の神なるオルムズド(Ormuzd)は当時有り合わせた材料によって、次のような順序で、万物を形成した。この順序を、バビロニア及びユダヤの伝説による創造の順序と比較してみよう。

オルムズド マルドゥク エロヒーム(創世記、一)

1 アムシャスパンデン(注) 1 天 1 天

2 天 2 諸天体 2 地

3 太陽、太陰及び星 3 地 3 植物

4 火 4 植物 4 諸天体

5 水 5 動物 5 動物

6 地と生物 6 人間 6 人間

1 アムシャスパンデン(注) 1 天 1 天

2 天 2 諸天体 2 地

3 太陽、太陰及び星 3 地 3 植物

4 火 4 植物 4 諸天体

5 水 5 動物 5 動物

6 地と生物 6 人間 6 人間

(注) アムシャスパンデン(Amschaspanden)はオルムズドに次いで最高位にある六つの神々である。彼らは一人一人重要な倫理的概念を代表している。

ツァラトゥストラの信徒にとっては、太陽が、最も重要な光として、その崇拝の主要な対象であったことは、ちょうどバビロニア人における太陽神マルドゥクと同様であった。他のいろいろの民族でもまた本能的に多神崇拝から太陽礼拝に移っていったので、その一例は日本人である。

時代の移るとともに、ペルシアにおけるツァラトゥストラの教えは変化を受け、数多の分派を生じた。その中で次第にツァラトゥストラの帰依者の大多数を従えるに至ったゼルヴァニート教の人たち(Zervaniten)の説いたところによると、世界を支配する原理は無窮の時“zervane akerene”であって、これから善(Ormuzd)の原理もまた悪(アフリメン Ahrimen)の原理も生じたというのである。

ツァラトゥストラの教理は回々教及びグノスチック教の要素と融合して更に別の分派を生じた。すなわち、イスマイリズム(Ismailismus)と称するものであって、一種の哲学的神秘主義の匂いをもったものである。その教えによると、世界の背後にはある捕えどころのない、名の付けようもない、無限の概念に該当する存在が控えている。この者に関しては我々は言うべき言葉を知らず、従ってまたこれを祈念し礼拝することもできない。この者から、一種の天然自然の必要によって、いわゆる放射(Emanationen)と称するものが順次に出てくる。すなわち(一)全理性(Allvernunft)、(二)全精神(Allseele)、(三)秩序なき原始物質、(四)空間、(五)時間及び(六)秩序組織の整えられた物質的の世界、この中の最高の位置に人間がいるのである。この宗教では物質、空間及び時間の方が、秩序立った組織を有し、従って知覚され得る感覚の世界よりももっと高級な存在価値のあるものとしようというのであるらしい。これはあたかも物質、空間及び時間を無限なりとする近代の考えに相当しているのである。またいわゆる全精神なるものにも同様な属性があるものとされている、これは同じ考えを生命の方へそのまま引き写しに持ち込んでいったものと見ることができよう。

ツァラトゥストラ教に従えば、アストヴァド・エレタ(Astvad-ereta)がすべての死者を呼びさまし、そしてすべてが幸福な状態に復するということになっている。イスマイル教徒に言わせると、この復活並びに最後の審判に関するゾロアスター教の教えは、単に宇宙系における周期的変転を表現する影像にすぎないというのである。この後者の考えはことによるとインド哲学の影響によって成立ったのかも知れないと思われる。

東洋の諸民族の中で、インド人はその古い宗教をもつ点で他民族の中に独自の地位にある。この宗教は永い間に僧侶階級によってだんだんに作り上げられ、永遠に関する一つの教理となった。この教理は哲学的に深遠な意義のあるものであり、また現代の自然科学研究の基礎を成す物質並びに勢力不滅の観念と本質的に該当し、また、その永遠に関する概念は現代の宇宙開闢説の主要な部分を成すものと同じである。

世界万有の中に不断の進化の行われているということは誰が見ても明らかである。それで、この進化は周期的に行われるものであって、何度となく同じことを繰返すものだということを仮定して、始めてこの世界の永遠性ということが了解される。昔のインドの哲学者らがこの過程をどういうふうに考えていたかということは次の物語から分るのである。

マヌ(Manu ヴェダの歌謡の中に現われるマヌは人類の元祖、すなわち、一種のノアである)はじっと考えに沈んでいた。そこへマハルキーン(Maharchien)がやってきて、恭しく御辞儀をしてこう言った。『主よ、もし御心に叶わば、どうか、物の始まりがいかなる法則によって起ったか。またそれが混じり合ってできた物はいかなる法則に支配されたか、こと細かに、順序を立てて御話して下さるように願います。主よ。この普遍な法則の始まり、それの意味またその結果を知っているのはあなたばかりであります。この根元の法則は捕えどころもなく、その及ぶ範囲も普通の常識ではとても測り知ることができません。ただヴェダであらせられるあなただけが御分りでありましょう。』これに対してこの全能なるものの賢い返答は次の通りであった。『では話して聞かそう。この世界はその昔暗黒に包まれて、捕えどころなく、物と物とを差別すべき目標もなかった。悟性によってその概念を得るということもできず、またそれを示現することもできず、全く眠りに沈んだような有様であった。この溶合の状態(宇宙はここでは完全に均質に溶け合った溶解物のように考えられているのである)がその終期に近づいたときに、主(ブラーマ Brahma)、すなわち、この世界の創造者でしかも吾人の官能には捕え難い主は、五つの元素と他の原始物質とによってこの世界を知覚し得るようにした。彼は至純な光で世を照らし闇を散らし、天然界の発展を始めさせた。彼は自己の観念の中に思い定めた上で、様々の創造物を自生的に発生させることとした。そして第一に水を創造し、その中に一つの種子を下ろした。この種子がだんだん生長して、黄金のように輝く卵となった。それは千筋の星の光のように光っていた。そしてそれから生れ出たのが、万物の始源たる、男性、ブラーマの形骸を備えた至高の存在であった。彼がこの卵の中で神の年の一年間(人間の年で数えると約三〇〇〇〇億年余)休息した後に、主はただ自分の観念の中でこの卵を二分し、それで天と地とを造った。そして両者の中間に気海と八つの星天(第六図、対一〇五頁)と及び水を容るべき測り難い空間を安置した。かくして、永遠の世界から生れたこの無常の世界が創造されたのである。』なお主なる彼はこの外にたくさんの神々と精霊と時期とを創造した。この永遠の存在にもまた同時にあらゆる生ける存在にも覚醒と安息との期間が交互に周期的にやってくる。人間界の一年は霊界の一日に当り、霊界の一二〇〇年(この毎年が人間の三六〇年を含む)が神界の一紀であり、この二千紀が一ブラーマ日に当る。この――八六億四〇〇〇万年の長きに当る――日の後半の間はブラーマもまたすべての生命も眠っている。しかして彼が眼を覚ますとそれからまたその創造欲を満足させるのである。この創造作業と世界破壊作業との行われる回数は無限である。そうしてこの永遠の存在なる神はこれをほとんど遊び仕事にやってのけるのである。

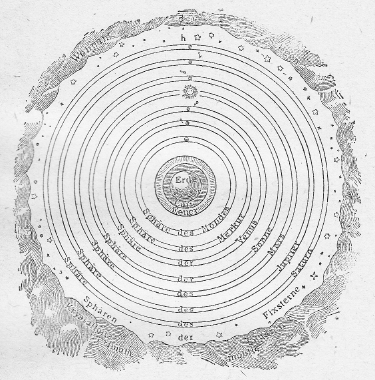

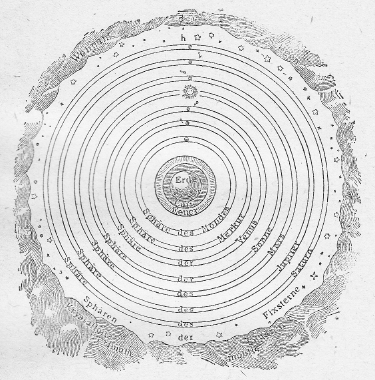

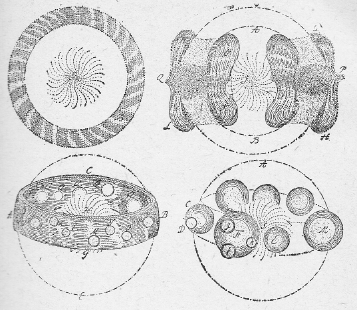

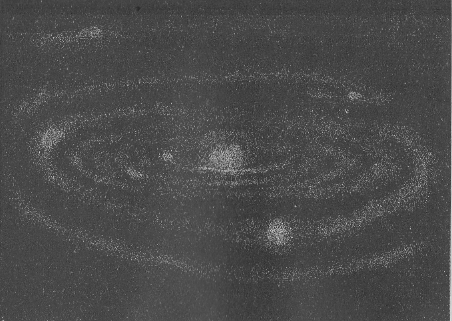

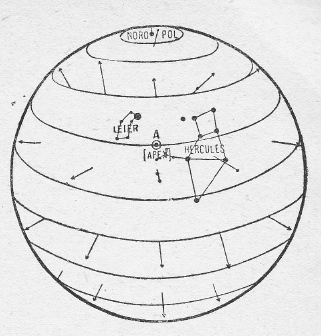

第六図 プトレマイオスの宇宙系

このインド哲学の偉大な点は、永遠の概念の構成の当を得ている点である。すなわち、天然の進展に周期的交代すなわち輪廻があるとする点にある。もっともその他の点では、その考え方はペシミスティックである。すなわち、毎周期の進展は不断の後退であって、特に道徳的方面で堕落に向かうものと見なされているのである。

このペシミスティックな考え方は既に前述のエジプトの伝説にもあり、また元は人間に黄金時代があったとする古典的ギリシアの昔にもあったものであり、更にまた天上の楽園並びに罪過による失墜に関するカルデアの伝説にも見出さるるものであるが、これは自然の研究に基づいて構成された近代の進化論の学説とは甚だしく背馳する考えである。この説の先駆者とも見るべきものはエジプト伝説の中にもまたホーマーの中にもあるのであるが、これによると事物(人間)は次第次第に改善されていくのである。進化論によるとただ最も力強くかつ最も良く環境に適応するもののみが生存競争に堪え、従って絶えずますます生存に適する物が現われてくるというのである。

一つの観念、あるいは意志の働きが、何ら以前から存在するエネルギーあるいは物質を消費することなしに作業あるいは物質の生因となるという考え、換言すれば全くの虚無から本当の意味での創造が可能であるという考えの明白に表明されているのは前に紹介した物語が最初のものである。この信仰には以来多数の追従者ができた。しかして彼らはこの考えの方が、すべての民族に本来共通な、ただ改造のみが行われたという考えよりはるかに優れたものと考えた。しかしある物が虚無から生じ得るという(本文一〇頁を見よ)この考えは単に科学的のみならずまた哲学的の見地からも支持し難いものである。ここではただこの問題に関するスピノザとハーバート・スペンサーの意義明瞭な表出を挙げるだけで十分であると思う。すなわち、スピノザはその著倫理学(Ethik)の第三篇の緒言の中でこう言っている。『すべての出来事並びにすべての物の形の変転を支配する自然界の法則と規則は常にかつ至る所同一である。』スペンサーはその生物学原理(Principles of Biology 第一巻三三六及び三四四頁)において次のように言っている。『恐らく多くの人々は虚無からある新しい有機物が創造されると信じているであろう。もしそういうことがあるとすれば、それは物質の創造を仮定することで、これは全く考え難いことである。この仮定は結局虚無とある実在物との間にある関係が考えられるということを前提するもので、関係を考えようというその二つの部分の一方が欠如しているのである。こういう関係は全く無意味である。エネルギーの創造ということも物質の創造と同様にまた全く考え難いことである。』また『生物が創造されたという信仰は最も暗黒な時代の人類の間に成立った考えである。』もっともこの終りの判断は幾分修正を要するかも知れない。なぜかと言えば、虚無からの創造が可能であるという考えはかなり進んだ発達の段階において始めて現われたものであるからである。

あらゆる宇宙創造伝説中で最も立派に仕立て上げられているのは、不思議なことに、スカンジナビアの古代の民のそれである。これは奇妙なことと思われるかも知れない。しかしこの北方における我々の祖先が既に石器時代以来、すなわち、数千年間スカンジナビアに住居していたということ、また青銅器時代の遺物の発見されたものから考えても、この時代にスカンジナビアに特別な高級の文化の存在したことが分るということを忘れてはならない。それで疑いもなく彼らもまた古代の文化民族の種々の観念を継承し、かつ独自にそれを敷衍してきたものに相違ない。

古代のカルデア人とエジプト人の場合では、大概の原始民族の場合と同様に、水が最も主要な元素であって、固体の地はこれの対象として造られたものとなっているのであるが、我が北方民族の祖先の場合では、温熱が一番本質的なものであって、これの対象として寒冷が対立させられているのである。ところが温度というものは疑いもなく物理学的の世界で最も重要な役目を務めるものである。従ってこの北国人の宇宙創造説は自然界の真理という点から見て、これまでに述べたすべての説よりも傑出している。この伝説が我々の現今の考えといかに良く適合するかは実に驚くべきほどである。この説の中には東洋起源また古典時代の思想の継承と思われる成分も多数に見出されはするが、しかしこの北方の創造伝説の特徴と見るべきものは自然界の諸特性を異常に理知的に把握していることである。

この伝説を紹介するに当って私は主としてヴィクトル・リュドベルク(Viktor Rydberg)の『祖先の神話』(G

ttersage der V

ttersage der V ter)によることにする。我々の生息するこの世界は永遠に継続するものではない。これにはある始めがあった。そしてまたある終りがあるであろう。時の朝ぼらけには

ter)によることにする。我々の生息するこの世界は永遠に継続するものではない。これにはある始めがあった。そしてまたある終りがあるであろう。時の朝ぼらけには

砂もなく海もなく

冷たき波もなく

またその上を覆う[#「覆う」は底本では「覆ふ」]天もなかりき。

冷たき波もなく

またその上を覆う[#「覆う」は底本では「覆ふ」]天もなかりき。

空間(ギンヌンガガップ Ginnungagap)があった。しかしてその北の方の部分に寒冷の泉が生じ、その付近を氷のような霧が包囲していた。――この地方をニーフェルハイム(Nifelheim 霧の世界)と名付けたのはそのためである――。また、この空間には温熱の泉、ウルド(Urd)が生じた。この二つの中間の真ん中に知恵の泉、ミーメス・ブルン(Mimes Brunn)が流れていた。ニーフェルハイムからは霧のような灰色をした寒冷の波が空間に流れ出し、そこでウルドの泉からの温熱の波と出合った。この二つの混合によって基礎物質が生成し、それからこの世界、またそのあとから神々や巨人たちが発生した。ミーメス・ブルンの横たわっている空虚の空間から人間の目には見えぬ世界の樹イュグドラジール(Yggdrasil)がその種子から生長し、その根は延びてこの三つの泉に達していた。

この伝説の偉大な点は、この生物の住家としての世界を温熱と寒冷の泉(太陽と雲霧とに相当する)に影響さるるとしたところにある。生物の生息する世界はこの二つの間に存し、生命はこの二つに依帰する、すなわち、現代の考え方に従えば、熱い太陽からの温熱の供給と、並びに寒冷な雲霧へのそれの流動に依帰するのである。

北方の伝説は、それから先では、一つの死体の肢節から世界が創造されたという普通の考え方に結び付いている。一つの神ウォータン(Wotan これはカルデアのマルドゥクに当る)が巨人イューメル(Ymer すなわち、ティアマートに当る)を殺し、その体躯から天と地を造りまたその血から大洋を造ったというのである。しかし、ここで北国民は一つの独創的な変更を加えている。すなわち、イューメルの五体が生命あるもののよりどころとなり得るためには、その前に一度微塵に粉砕されなければならなかった。その目的のために特別な洞窟仕掛の粉磨水車が造られ、これは寒冷の泉から来る水の力で運転され、その水は一つの溝渠を通って大洋の中へ流れ込むようになっていた。これは明らかに、水の作用によって堅い岩石が磨り削られて土壌と成る、いわゆる風化の現象を詩化して表現したものである。この大きな巨人的水車はまた天の蒼穹とその数々の恒星を回転させるためにも役立ったことになっているのである。

バビロニアの伝説では、体躯が魚で頭と腕と足は人の形を備えた海の怪物オアンネス(Oannes)が海の波から出現し、人間にあらゆる技芸や学術を教えた後に再び海中深く消えたというのであるが、それと同様にこの巨人的磨臼の石の火花から生れた、優しい金髪の若者の貌をした、驚くべく美しい火の神ハイムダル(Heimdall)が、小船に乗って人間界をおとずれ、そうして文明の祝福をもたらしたことになっている。この船で五穀の禾束や、いろいろの道具や、武器などが運ばれてきた。彼はだんだんに成人して人間の首長となり、発火錐で作った火を彼らに授け、また種々のルーネン(Runen)や芸術を教えた。農業、牧畜、鍛冶その他の手工、パン製造、それから建築術や狩猟やまた防御の術を授けた。彼は結婚の制を定め、国家の基礎を置き、また宗教を創設した。多年の賢明な治世の後にハイムダルがある冬の日に永遠の眠りについたときに、始めに彼を人間界に載せてきた小船が海岸で見出された。彼の恩を忘れぬ人間たちは、霜の花で飾られたこの小船にハイムダルの亡骸を収め、それに様々な高貴な鉄工品や金銀細工を満載した。小船は、始めに来たときと同じように、目に見えぬ橈の力で矢のように大海に乗り出して遠く水平線の彼方に消え失せた。そこでハイムダルは神々の宮居に迎えられ、そうして輝くような神の若者の姿に復活した。その後、彼の息子のスコェルド・ボルゲル(Sk

ld-Borger)が彼に次いで人間の首長となったのである。

ld-Borger)が彼に次いで人間の首長となったのである。スコェルド・ボルゲルの治世の間に世界は著しく悪くなってきた、そしてその末期に近いころに、光の神バルデル(Balder)の死に際会した。そのために恐ろしいフィムブルの冬(Fimbul-Winter)が襲来して、氷河と氷原がそれまでは人の住んでいた土地を覆い、氷を免れた部分では収穫はだんだんに乏しくなった。飢餓は人間を支配し彼らを駆って最も恐ろしい罪業に陥れた。『暴風時代』『斧と刀の時代』(Sturm-Zeit, Axt-und Messer-Zeit)という名で呼ばれる時代がこのときから始まった。北国人は剣戟を手にして彼らの近親民族をその住居から放逐したためにこれら民族はやむを得ず次第に南下して新しい住みかを求めなければならなかった。それからある時期の後に始めてこのフィムブルの冬が過ぎ去って氷雪が消え失せたというのである。

誰でも気の付く通り、この伝説は著しい気候の悪化、その結果として氷河が陸地を覆い、民族の移動の起ったことを最も如実に表現している。それで、北国人らが、いつかはまたもう一度フィムブルの冬が襲来して、彼らがラグナロク(Ragnarok)と名づけるところの没落期となるであろうと信じていたのは怪しむに足りない。この時代が近よると無秩序の不安な状態が再び立帰ってくるであろう。氷雪の国から巨人らが現われて神々の宮殿に攻め寄せ、人間は寒冷と飢餓と疫病と争闘のために死んでゆくであろう。太陽はそのときでもやはり同じ弧状の軌道を天上に描きはするが、その光輝は次第に薄らぐであろう。いよいよ巨人軍と神々との戦闘が始まると双方に夥しい戦没者ができる。そうしてかの火の神ハイムダルも瀕死の重傷を受けるであろう。すると太陽もまた光を失い、天の穹窿は割れ、地底の火を封じていた山嶽は破れ、火焔はこの戦場を包囲するであろう。この世界的大火災の跡から、新しく、より善く、麗しい緑で覆われた地が出現するであろう。ただミーメの泉の傍のホッドミンネの神苑(Hoddminnes Hain)だけがこの世界的の火災を免れるので、そこに隠れていた若干の神々と、人間の一対ライフトラーゼルとリーフ(Leiftraser und Lif)とだけが救われるであろう。この二人がこの地上に帰ってくる。地は労耕せずして豊富な収穫を生ずるので、何の苦労もない幸福な新時代が始まるであろう。

あるいは古代ギリシア、ローマ並びにキリスト教関係の説話からの影響を受けたかと思われるこの注意すべき伝説は、太陽が徐々に消え、そのために地球上の生物が減少するという近代の観念と全く一致している。太陽(神々)は寒冷の世界(巨人)すなわち、宇宙星雲及びその中に包有せらるる数多の消えた太陽と衝突するであろう。その衝突の際に地殻内に封じられた火焔が噴出しそのために地上は荒廃に帰する。しかしある時期の後にはまた新しい地が形成され、そして生命(神々)は宇宙空間にある不死の霊木イュグドラジール(Yggdrasil)から再び地上に広がるであろう。

この驚くべく美しい、しかもまた真実なエッダ(Edda)の世界伝説は、他の自然民族間に伝わったあらゆる同種類の伝説に比べてはるかに優れたものである。この美しいハイムダル伝説が暗示するように、最初の文明、並びにこれと一緒に、世界創造伝説の原始的要素が、外国、多分東洋から海を越えて渡来したものであることには疑いない。しかしいかなる創造伝説でも自然に対する見方の忠実さという点においてこの北方民族のそれに匹敵するものは一つもないであろう。

以上私は、自然現象の経過に関する知識を得るために直接観察の方法を講じるというようなことは何もしなかったような、そういう時代における自然の見方がいかなるものであったかを述べたつもりである。こういう時代には自然科学はおのずから神話の衣裳を着ている。もっと程度が高くなればそれは

人間にとって特別に重要であるために最も周到な観察の目的物となるものはまず第一に時間の知識であった。そこから多分各種天体の本性に関する観念が生れ、これらを手近な地上の物体のそれと分りやすく比較するようになったものと思われる。このようにして次第に最も簡単な天文、物理及び化学的の概念が形成されたのである。こういう時代になると以前の時代におけるとは反対に、多様な考え方の中で最も秀でた代表的のもののみが挙げられ、そうしてこれら概念の発達を歴史的に通覧することができるようになってくるのである。

以下に述べる宇宙の見方は、これまで述べてきた神話時代に属するものと反対に、いずれも歴史時代に属するものである。

[#改ページ]

開化程度の最も低い人間にとっては暦などというものの必要がなく、従ってまた時の尺度を自然界に求めようとする機縁にも接しないのである。最古の人間は疑いもなく狩猟と漁労によって生活していたであろう。ただ飢餓に迫られ、しかも狩猟の獲物の欠乏のために他の栄養物を求めるような場合に至って、そこで初めて草木の実や、食用に適する根の類をも珍重することを覚えたのであろう。もっともこれらはただ応急のものであって、多分主として婦人たちがそれで間に合わせなければならなかったかも知れない。男子らはその仕留めた野獣や魚の過剰なものよりしか婦人たちには与えなかったろうと思われるからである。それでこれら民族は野獣の放浪するに従って放浪しなければならなかった。そうして、ただ差し当ったその日その日の要求ということだけしか考えなかったのである。その後に人間がもう少し常住一様な栄養品の供給を確保するために、なかんずく必要な野獣を飼い馴らすことを覚えるようになっても、事情はまだ大して変らなかった。ところがこの獣類を飼養するには、季節に応じて変ってゆく牧場を絶えず新たに求める必要があるので、こういう遊牧民の居所は彼らの家畜によって定まることになっていった。決してその逆ではなかったのである。

しかし人口が増殖してきたために、気紛れでなしに本式に土地の耕作をする必要が起るとともに、事情は全くちがってきた。すなわち、固定した住居をもつ必要を生じ、また本来の目的とする収穫を得るための準備として一定の季節にいろいろな野良仕事をしなければならなくなった。しかるに季節の循環は地球に対する太陽の位置の変化によるのであるから、この変化を詳しく知ることが望ましくなってきた。そのうちに間もなく、季節によっていろいろな星の出没の時刻の違うことに気が付き、しかしてこれを正確に観察する方がずっと容易であることを知った。すでに古い昔から、新月と満月との規則正しい交代が、二九・五三日という短い周期で起るので、これが短い期間の時の決定に特に好都合なものとして人間の注意をひいたに相違ない。この周期に基づいて一月の長さを定め、端数を切り上げて三〇日とした。更にこの一ヶ月を各々一〇日ずつの三つの期間に区分した。一年の長さはほぼ一二ヶ月に当るので、最初はこれを三六〇日と定めたのであった。

最古の文明は、時の決定、すなわち、暦と最も密接な関係をもっている。この決定は非常に規則正しく復帰する各種の周期的現象に基づくものである。既に述べた通り、中でも太陰の光度の交互変化は自然民にとっては最も目に付きやすいものであった。それは比較的短い期間に同一の現象が立帰ってくるために特にそうであったのである。アリアン系の言語では、計量(Mass)、測定する(messen)及び太陰(Mond)の観念を表わす言葉は同一の語根からできている。梵語で太陰をマース(M

s)というが、これは計量者、計量器(der Messer)の意でラテンの月(mensis)及び計量器(mensura)と関係している。我々の国語でのこの言葉もやはり古くここから導かれてきたものである。すなわち、太陰はその規則正しくかつ観察に恰好な光度の輪回のために最初の測定術の出発点を与えた。一方また太陰は昔バビロニア人の間では神々の中での首長と見なされていたものである。ある古い楔形文字で記された古文書に、こんなことがある。

s)というが、これは計量者、計量器(der Messer)の意でラテンの月(mensis)及び計量器(mensura)と関係している。我々の国語でのこの言葉もやはり古くここから導かれてきたものである。すなわち、太陰はその規則正しくかつ観察に恰好な光度の輪回のために最初の測定術の出発点を与えた。一方また太陰は昔バビロニア人の間では神々の中での首長と見なされていたものである。ある古い楔形文字で記された古文書に、こんなことがある。

おお、シン(月神)の神よ、汝のみひとり高きよりの光を

汝こそ光を人の世に恵み給わめ、

………………………………………

汝が光は、汝の初めの御子なるシャマシュ(太陽)の輝きのごとく麗わしく[#「麗わしく」は底本では「麗しわく」]、

汝が御前には神々も塵の中に横たわる。

おお汝よ、おお運命の支配者よ。

汝こそ光を人の世に恵み給わめ、

………………………………………

汝が光は、汝の初めの御子なるシャマシュ(太陽)の輝きのごとく麗わしく[#「麗わしく」は底本では「麗しわく」]、

汝が御前には神々も塵の中に横たわる。

おお汝よ、おお運命の支配者よ。

このシン(Sin)というのは月の神で、シャマシュ(Shamash)は太陽神である。紀元前二〇〇〇年ころに至って、初めて、以前にあの木星の支配者であったところの、バビロンでは特別に大事な神様マルドゥクが、シンやシャマシュに取って代わり、自ら太陽神として何よりも崇ばれるようになったのである。

もう少し長い周期が望ましくなってくるので、何かしら太陰周期すなわち、太陰の一ヶ月と関係の付けられるものを求めるようになった。そこで一ヶ年、すなわち、太陽の輪回を、近似的に一二ヶ月に等しいと定めた。古代メキシコ人の間に行われた、トナラマトル(Tonalamatl)と名づける二六〇日の珍しい周期はほとんど太陰月の九ヶ月(すなわち、二六五・七日)に等しい。これは多分二〇で割り切れるために二六〇日としたものであるらしい。

太陰が暦の決定に役に立つということが分ると同時に、これと同じ目的に役に立つような他の天体を求めるようになったのは当然のことである。この目的には金星は特に全くあつらえ向きにできていた。この星の光は強くて、暗夜には物の陰影を投げるほどであり、またその一周の周期はかなり短くてわずかに五八四日(すなわち、一・六年)である。文化の進歩するにつれて、数年という長さの期間で年代を数えるようになったころには、太陽の輪回八回が金星の周期の五倍にほとんど等しいという事実が非常に便利に感ぜられた。またメキシコ人はこれよりもずっと長い、一〇四太陽年という周期を設定した。これは一四六トナラマトル、あるいは金星周期の六五倍に当るのである。

上記三つの計測術の支配者とも言うべき天体は、いわゆる旧世界でも新世界でも、最古の文化民族の間で神々の中の首長として尊崇せられていた。バビロニア人はシン、シャマシュ及びイシュタール(Ishtar 金星に当るアスタルテ Astarte)の三神を仰いでいた。アラビア人は太陰(ワッド Wadd ホバル Hobal またはハウバス Haubas)を父として、太陽(シャムシュ Shamsh)を母、また金星(アッタール Atthar)をその子として礼拝した。アッシリアの諸王はその尊貴の表象として掛けていた首輪から三つの護符を胸に垂らしていたが、その一つは月の鎌の形をしており、第二のものは輻を具備した車輪か、あるいは十字(太陽の象徴)の形をしており、また第三のものは一つの輪で囲まれた星の形(金星の象徴)をしていた。

最古の文化民族の宗教は確かに、暦日の予算という、すなわち、最古の科学というべきものを神聖視し尊崇したところから発達したものと思われる。このようにして星の学問が始まって以来、次第に他の遊星も観察されまた神々の数に加えられるようになった。そしてこれら遊星の天上の位置を定めるために星辰を幾つかの星座に区分するようになった。その分け方となると、もはやバビロニア人の区分法とメキシコ人のそれとが全く一致するはずのないことは言うまでもない。

カルデア人が最古の規則正しい天文観察を行ったのは

カリステネス(Kallistheness)はアリストテレスのために、紀元前二三〇〇年に亘るこの種の観測資料を収集した。カルデアの僧侶たちは毎夜の星辰の位置とその光輝の強弱を粘土版に記銘し、またこれらの星の出没並びに最も高くなるときの時刻をも合わせ記録した。いわゆる恒星は規則正しい運動をするから、その将来の位置を完全に正確に予言することができた。また太陽が一年の間に黄道に沿うて運行する時々の位置もまた特に規則正しく、すなわち、毎日約一度ずつ前進する。カルデア人が円周を三六〇度に分けたのは畢竟ここから起ったことである。その後になって、太陽は冬(近日期)は夏よりも早く動くということに気が付いたので、この不規則を勘定に入れるために、太陽は冬期は毎日一・〇一五九度。夏期はこれに反して毎日〇・九五二四度ずつの円弧を描いて進行するものであると仮定した。最も著名なバビロニアの星の研究者キディンヌ(Kidinnu)は紀元前第二世紀の初めごろの人であるが、彼は太陽の速度が月毎に変るという仮定をしてこの算暦法に重要な改良を加えた。彼は重要な観測を非常にたくさんに行った。彼がこの観測に基づいて作った太陰の運行に関する表は特別に正確なものである。

諸遊星の運行を予報する立派な暦表ができていて、その中のあるものは今日まで保存されている。たとえば紀元前五二三年の分がそうである。この暦を作るために使われた長い周期は、太陽とある遊星とが地球並びに相互に対して全く同じ位置に復帰するまでの期間である。たとえば八太陽年は金星の五周行に当る、従ってこの金星と太陽とに関する長周期は八年の長さをもっている。木星に関する同様の周期は八三太陽年である。それでこのような周期の間における当該遊星の位置を一度詳細に記しておけば、次の周期の間のその星の位置を完全に予報することができた。もっとも周期の長さが全く精密でないために少しの食違いがあるが、これは精細な観測に基づいた補正を加えることになっていたのである。

これらの周期中に最も重要なるものは太陰の運行に関するもので、これはメトンの周期(Metonische Periode)と名付けられていた。太陰が地球の周りを二三五回運行する期間が六九三九・六日に当り、これを一九年と比べるとその差は一日の一〇分一程度である。すなわち一九年経過すれば太陽と太陰との地球に対する位置はほとんど初めの状態に帰ってくる。それで一度月食があったとすれば、それから一九年後にまた同じ現象を期待することができる。この周期がバビロニア人の間に良く知られていたということは、クーグラー(Kugler)が紀元前四世紀の初めにおけるバビロニア時代の天文学上の計算によって確証した。この時代は、同じ周期がメトン(Meton 紀元前四三二年)によってギリシアに紹介されてから約五〇年後に当る。当時ギリシアとバビロンの間には、主にフェニシアを通じて、交通があるにはあったが、恐らくこの周期は両国で独立に見出されたものであろうと思われる。ミレトスのタレース(Thales von Milet)がバビロンの天文学の知識を得たのはやはりフェニシアを経てのものであったらしい。後年アレキサンドリアでギリシア人がバビロニアの科学を学んだのも同様であった。

日食についても同様であるが、この場合の予報はそれほど容易く確実にはできない。食の現象、特に日食はただに人間のみならずあらゆる生物に異常な深い印象を与えるものであるから、もし天文に通じた僧侶があって、この自然現象を正確に予言することができたとしたら、その人に対する一般の尊崇の念は甚だしく高まったに相違ない。日食が地球と太陽との中間における太陰の位置によるものであるということはよほどの昔から既に天文学者には明らかに分っていたはずである。このことを認めれば次にはまた、月食の起るのは太陰が地球の陰影の中に進入するためであるということに気が付く順序になるはずである。しかるに月面に投じた影の輪郭が円形であるから、従って地球は円いものであるという結論をしたに相違ない。ところが地球のどちら側が月に面していても月面における影は円形であるということから、更に進んで、地球は円板のようなものではなくて球形のものであるという結論を得たであろう。これらの観察の結果として、地球の形並びに地球が天体として太陽太陰に対する近親関係についても正しい観念を作り上げる端緒を得たわけである。カルデア人が地球大円周の長さの測定を行ったらしいと思われることがある。紀元前五世紀の人でアレキサンドリア出のギリシアの著者アキレス・タティオス(Achilles Tatios)の記したところによると、カルデア人はこういうことを主張していた。それは、もし少しも休むことなしに毎時間三〇スタディア(すなわち、約五キロメートル)の速度で歩きつづけることのできる人があったとしたら、一年で地球を一回りすることができるというのである。この見積りに従えば、地球の大円周の長さは四三八〇〇キロメートルになるが、これは実にほとんど正しいのである。

カルデア人の宇宙の構造に関する観念はこれ以上には進まなかったらしい。遊星の運動は実際ある点までは確かに規則正しいのであるが、しかしそれらの位置に関する一定の法則を設定することはできなかった。それでこれらの星は多分自由意志をもっており、その出現は人間の企図や出産、死亡またそれに次いで起る相続問題などに際して幸運あるいは不幸の兆を示すものと信じられていた。こういう吉凶の前兆は必ず事実となって現われるもので避けることは不可能であるが、しかし呪法や祈願や犠牲を捧げることによって幾分かその効果を柔らげ、ともかくも一寸延ばしにすることはできると考えられた。こういう方法を知っているものは天文に通じた僧侶だけであったので、彼らは王侯や人民に対して無上の権力を得るようになった。この信仰は実に今から数世紀前までも迷信的な人類を支配し、そのためにこれら輪廻現象の本然の解説の探求、従ってほとんどあらゆる科学的の研究を妨げたのである。

カルデア人が、もっと短い時間を測るに用いたものはクレプシュドラ(Clepsydra)と名付ける水時計と、それからポロス(Polos)と名づける日時計である。後者は一本の垂直な棒の下へその棒と同長の半径を有する凹半球に度盛をした盤を置いたものである。水時計は水かあるいは他の液体が大きな容器から一つの小さな穴を通じて流出するようになっており、その流出した液量を測って経過時間を測定するのであった。ポロスは南北の方位を定め、また冬期夏期における太陽の高度や世界の回転軸の位置を定め、また正午における陰影の長さから春分秋分の季節を定めるために使われた。メソポタミアの都市の廃墟で水晶のレンズが発見されたことから考えると、当時の学者は光学に関する知識もかなりにもっていたことが分かる。しかし外の学問の方面までも余り進んでいたわけではないらしい。

エジプトの伝説ではトート(Thot)の神が人間に天文、占筮と魔術、医療、文字、画法を教えたことになっている。太陽や遊星が十二宮の獣帯に各一〇日ずつに配された三六の星宿の間を縫うて運行する経路が図表中に記入され、そういうものが最も古い時代から太陽神ラー(Ra)の神殿に仕える僧侶たちによって集積された。後にはまた他の神々の神殿にも天文学者等が仕えるようになり、彼らは『夜の番人』として天界の現象を精確に観察しそれを記録する役目を務めた。彼らはちゃんとした星界図さえ作っていたので、それが彼らの図表と同様に一部分現在保存されている。エジプトでも暦法の基礎としてやはり一年は一二月、一ヶ月は三〇日より成るとしてある。歳の初めは今の八月に当る。一年を三六五日にするために歳の終りへもってきて『五日の剰余日』を置いた。太陽の一周行の期間は三六五日より五時間四分の三だけ長いから、だんだんと食違いができるので、時々、天体、特に『狼星』シリウスの観測によって修正を行っていた。

以上述べたことから考えてみると、エジプトの暦年はある点で我々現在のよりも優れていた。すなわち、毎月一様に三〇日という長さであったのに反して、我々の暦では二八日ないし三一日といういろいろな月の不合理な混乱が支配している。よく知られている通り、元来二月は三〇日であったのが、そのうちの一日を取り去り、それを、ジュリアス・シーザーの名誉のために七月(Juli)へ持って行ったのである。そこでオーガスタス大帝も負けてはならぬとばかり、二月から更にもう一日を引抜いて八月(August)へ持ってきた。後代のものの眼から見るとこの仕方は彼らのせっかくの目的とは反対の効果を招くことになってしまったのである。

太陽の周期が正しく三六五日でないために生ずる困難は時が進むに従って加わる。これを避けるために、エジプトでは、初めのうちは、折々に暦をずらせ狂わせて間に合わせていた。そうしてナイル河の氾濫期がちょうど歳の初めにくるように合わせたのである。しかしこの方法はかなり出任せであるので、プトレミー(Ptolemy)朝に至って閏年(四年目毎に三六六日の年)というものを定めた。この暦法の改正がローマでは少し後れて、ジュリアス・シーザーの命令で行われた。これにはギリシア-エジプト派の天文学者、ソシゲネス(Sosigenes)が参与したのである。それでこの改正暦のことをジュリアン暦と名づける。しかしこの暦も永い間には不完全なことが分ってくるので、紀元一五八二年に法王グレゴリー一三世の命令で更に新しい暦が設定された。この暦の誤差は三千年経ってわずかに一日となるだけである。

エジプトでは天文学者は非常な尊崇を受けていた。彼らは天文学の方ではカルデア人を凌駕するほどではなかったであろうが、彼らの知識はそれだけではなかった。その上に医術や化学を知っていてこれらの科学でははるかにカルデア人よりも進んでいたらしい。アジアの王侯たとえばバクタン(Bakhtan)王のごとき人々すら、わざわざエジプトの医師の処方を求めによこしたくらいである。後代にはまたペルシアの諸王も彼らの医学上の知識の助けを求めた。ホーマーはエジプトの医師を当代の最も熟達したものとして賞讃している。彼らの処方は今日でもかなりたくさんに残っている。彼らの医薬の処方や健康回復法の心得書のあるものはラテン語の詩句中にそのままの言語で出ており、これは中世における最高の医学専門学校であったサレルノ(Salerno)の大学で教授されたものである。そういうわけで部分的には民衆医術の中にも伝わり今日まで保存されてきたのである。彼らの用いた薬剤は、現今でも支那の薬屋で売っているような無気味な調剤とかなりよく似た品物であったらしい。

しかしあらゆるエジプトの学問のうちでも一番珍重されたのは占筮術と魔術であった。エジプトの学者たちは、ある一定の方式の呪文を唱えると河の水をその源へ逆流させ、太陽の運行を止めたりまた早めたり、またまじないを施した蝋製の人間や動物の姿を生かし動かすことができたとされている。彼らは宮廷に出入し、往々『天の秘密の司官』という官名で奉職していた。彼らの位階は近衛兵の司令官や枢密顧問官(『王室の秘密の司官』)と同様であった。そしてこれらの高官と同様に、階級の低い役人等とは反対に、王宮の中でサンダルを履いたまま歩くことを許され、またファラオの足でなくて膝に接吻してもいいという光栄を享楽していた。そしてこの大きな栄誉を担う人々の徽章として豹の毛皮(今ならヘルメリンの毛皮に当る)をまとうことを許されていたのである。

これらの学者たちには、およそ大概のことでできないということはないと、民衆が信じていたという証拠としてマスペロ(Masp

ro)に従って次の物語をしよう。ケオプス王(Cheops)が彼らの一人に『お前は切り取った首を再び胴体につなぐことができるという話だが、それは本当か』と聞いた。その通りだと答えたので、ファラオは、その実験をさせるために牢屋から一人の囚人を連れてくるように命じた。すると、この宮廷占星官は、こういう実験に人間を使うのは惜しいことである、これには動物一匹あればたくさんである、という、甚だ人間味のある返答をした。そこで鵝鳥を一羽連れてきて、その首を切り放して室の一方に、その胴体を他方の側に置いた。占星官はかねて魔術書で学んでいた二三の呪文を唱えた。すると鵝鳥の胴体は首のある方へと飛び飛びをしながら動き始める、首の方でもまた胴の方へ動いてゆき、結局両方が一緒にくっついて、しかしてこの鵝鳥がガアガアと鳴き立てた。もちろん、たいていの伝説で御定まりのように、こういうことは三遍行われなければならないので、次には一羽のペリカン次には一頭の牡牛でこの術を行い、完全に成功してみせたというのである。王子たちのみならずファラオ自身も時々この宮中占星官から科学や魔術の教授を受けたという話である。

ro)に従って次の物語をしよう。ケオプス王(Cheops)が彼らの一人に『お前は切り取った首を再び胴体につなぐことができるという話だが、それは本当か』と聞いた。その通りだと答えたので、ファラオは、その実験をさせるために牢屋から一人の囚人を連れてくるように命じた。すると、この宮廷占星官は、こういう実験に人間を使うのは惜しいことである、これには動物一匹あればたくさんである、という、甚だ人間味のある返答をした。そこで鵝鳥を一羽連れてきて、その首を切り放して室の一方に、その胴体を他方の側に置いた。占星官はかねて魔術書で学んでいた二三の呪文を唱えた。すると鵝鳥の胴体は首のある方へと飛び飛びをしながら動き始める、首の方でもまた胴の方へ動いてゆき、結局両方が一緒にくっついて、しかしてこの鵝鳥がガアガアと鳴き立てた。もちろん、たいていの伝説で御定まりのように、こういうことは三遍行われなければならないので、次には一羽のペリカン次には一頭の牡牛でこの術を行い、完全に成功してみせたというのである。王子たちのみならずファラオ自身も時々この宮中占星官から科学や魔術の教授を受けたという話である。エジプト人は地中海から紅海へかけてかなり手広く航海を営んでいた。それには彼らの星学の知識が航路を定める役に立った。ホーマーがオディセイのカリュプソ(Kalypso)の島からコルフ(Korfu)への渡航を歌っているが、全くあの通りであった。疑いもなく当時は、ことにまだ十分な経験を得なかったころは、なるべく沿岸航路に限るようにしていたではあろうが、しかし時には嵐のために船が沖合へ流されるようなこともあったであろう。そういうときに航海者等は、陸地に近づくに従って海岸が次第に波の彼方から持上ってくるということや、また甲板で見るよりも帆柱の上で見た方が早く陸が見え初めるということを観察したに相違ない。同様にまた陸から見ている人には初めに船体の低い部分が海に隠れ最後に帆柱の先端が隠れることを知ったであろう。これらの事実から船乗りやまた海岸の住民らが、海面は中高に盛り上っており、多分球形をしているであろうという考えを抱くようになったのは明白である。

エジプト人がケオプスの大金字塔(紀元前約三〇〇〇年)を建築したとき、その設計のために、彼らの中でも最も優れた大知識にのみ知られていた科学的経験の一部を役立ててその跡を止めたという、スコットランドの星学者ピアッチ・スミス(Piazzi Smyth)の説は多くの自然科学者も同意したところである。この金字塔は、他の同種の建築物と同様に、その精密に正方形をした底面の辺が正しく東西にまた南北に向かうような位置に置かれていて、その誤差はわずかに七五〇分の一にすぎない。この金字塔は、緯度三〇度に甚だ近く、ただ二キロメートルだけ南に外れている。その北側の真ん中に入口があって、そこから長い、狭い、水平線に対して三〇度傾斜した通路に入る。従ってこの通路はほとんど地球の回転軸と並行していることになる。すなわち、この通路の長さの方向はちょうど天の極に向かう。しかも極は、大気による光線の屈折のためにわずかばかり実際よりも地平線に対して浮上って見えるから、なおさらちょうどよく極を指すことになるのである。それで、エジプト人が耶蘇紀元前ほとんど三〇〇〇年前に既にかなり進んだ数学並びに星学上の知識をもっていたということは、この通路の位置から見てもまた金字塔の辺の南北方位の正確さから考えても、疑いもないことである。しかしピアッチ・スミスとその賛成者たちの考えにはこの点について甚だしい誇張があるようである。この大金字塔の当初の高さは一四五メートル、またその四辺の周縁の全長が九三一メートルであった。この二つの数量の比は一対六・四二で、すなわち、円の半径と円周との長さの比、一対六・二八よりも約二パーセント強だけ小さい。このことからして、スミスは、金字塔の高さと周囲との比をもって円の半径と円周との比を表わそうとしたものであるということを、十分な根拠らしいものなしに結論している。ヤロリメク(Jarolimek)の調べたところによると、ケオプス金字塔の建築者は、その造営に当っていわゆる黄金截(〇・六一八)の比例を使ったらしいが、それにはともかくも一通りならぬ幾何学の知識がなくてはならないはずである。

我々が人間文化の最古の表象の跡を尋ねるような場合には、いつも、自然に支那の方に注目することになるのであるが、しかしかの国の思索家らは宇宙創造の問題に関しては割合に少ししか手を着けていない。孔夫子は紀元前五五一―四七八年の人であるが、彼自身に、自分はただ古い知識を集めただけだと断っている。彼は全く道徳問題だけを取扱って宇宙成立の問題というような非実用的な事柄に係わることは故意に避けたのである。紀元前六〇四年に生れて孔子と同時代であり道教の始祖となった老子の方にはいくらかの材料が見付かる。一体『道』とは何であるかということは余り簡単に説明ができない。近ごろ古代支那哲学の通覧を著わした鈴木の説に従えば『道は宇宙に形を与える原理であると同時に、また「天と地の未生以前に存在した渾沌たる組成のある物」、すなわち原始物質を意味するもののようである。』(この「 」の文句は老子の道徳教の第二五章の引用である。)『道』は『道路』の義であるが、しかし単に道路だけでなくまた『さまよう者』を意味する。道はあらゆる生あるものと生なきものの放浪すべき無窮の道路である。これは何ら他の物から成立ったのではなくそれ自身に永遠の物である。それはすべてであるが、しかしまた虚無でもある。それは天地万有の原因であり始源である。老子自身の言葉によれば『道は深く不可思議で、万有の始源である。道は静かに明らかで永遠に輝く一つの観念である。道は何者の子として生れたものか、私は知らない。彼は神(Ti)よりも以前からあったように見える。』『天地は不朽である。それは自分自身を作り出したものでもなく、また自身のために存在するものでもないからである。』道はまたしばしば玄妙中のまた玄妙なるものと名付けられる。この天地が不朽だとするその理由がまたよほど特別なものである。道は自分自体から生ぜられたものでないという命題を与えて、それからまずこれは絶滅することのできないものであるという結論を引き出すことができるというのである。

紀元前五世紀の道教学者列子は『始めに、一つの組織のない団塊、すなわち、渾沌があった。これは、後に形態、精神及び物質に進化し得る可能性を備えた混合物であった』と書いている。この哲学者は自分自身について次のような話をしている。『杞の国にある男があった。彼は天と地が崩壊するかも知れない、しかしてそれがために自分が破滅するかも知れないということを心配して寝食を廃するに至った。一人の友人がやってきて、こう言って彼を慰めた。「天地はただ一種の霊気の凝結したものにすぎない。しかして日月星辰はただこの霊気の中に輝く団塊である。これらが地上に墜ちたところで大した損害はないであろう。」こういって二人とも安心していた。ところが、この考えに対して長廬子という男が反対説を出した。その説によると、天地は実際にいつか一度は粉微塵に砕けなければならないというのである。この話を聞いたときに列子は大いに笑ってこう言った。天地が砕けるというのも、砕けないというのも、いずれも大きな間違いである。我々はそれを判断すべき手段を一切持っていない。……世界が破壊しようがしまいが、それは何も自分に関係したことではない。』鈴木が言っているように『支那人はギリシア人やインド人のように

こういう哲学的な霧中のまぼろしはこのくらいに切り上げてもいいと思う。これらは畢竟、前提なしの抽象的思索で宇宙の謎を解こうとしてもそれは不可能だということを示すだけである。

支那でも寺院に職を奉ずる天文学者らがいて、星の運行を追跡して日月食を予報する役目を司っていた。吾人の知る限りでは彼らの天文学は余り大して科学的に進んだものではなかったらしい。多分カルデア人が西洋の知識と接触する以前とほぼ同程度のものであったかと思われる。

[#改ページ]

エジプト、バビロニアのみならず一体に西方諸国の科学がついに民衆の共有物とならずにしまったのは非常な損失であった。もしこれがそうなっていたとしたら、これら国民の文化は疑いもなく今日我々が賛歎しているあの程度よりも一層高い程度に発達したであろうし、また我々の今日の文化もまたそれによって現在よりももっと優れたものになったかも知れない。

紀元前四〇〇年から六〇〇年に亘る、最古のギリシア文化の盛期における最も古い文化圏はエジプトであった。しかして、当代における最高の知識を修めようと思う若いギリシア人、タレース、ピタゴラス(Pythagoras)、デモクリトス(Demokrit)、ヘロドトス(Herodot)のごとき人々は皆このナイル河畔の古き国土をたずね、その知恵の泉を汲んで彼らの知識に対する渇きをいやそうとした。そうして古代における科学の最盛期というべきものはアレキサンドリアのプトレミー朝時代に当って見られる。ここでギリシア文化がこの古典的地盤の上でエジプト文化と融合されたのであった。

紀元前六四〇―五五〇年の人、ミレトスのタレースがあるとき日食を予言して世人の耳目を驚かしたという話が伝えられている。疑いもなく彼はこの日月食を算定するバビロニア人の技術をフェニシア人から学んだであろう。また彼がエジプト人から当代科学の諸学説を学んだという説もある。実際、万物の始源は水なりとする彼の学説は、世界の原始状態に関するエジプト人の観念に縁を引いているようである。このタレースの弟子であったと思われるアナキシマンドロス(Anaximandros 紀元前六一一―五四七年)は、各種元素より成る無限に広大な一団の渾沌たる混合物から無数の天体が生ぜられたと説いている。もう一人の哲学者アナキシメネス(Anaximenes 紀元前五〇〇年ころ)は、これもタレースと同じくいわゆるイオニア学派の人であるが、空気を始源元素であると考えた。彼はこの空気が密集して大地となったと考え、この大地は盤状のものであって、圧縮された空気の塊の上に安置されていると考えた。太陽も太陰も星もまた同様な形状をしたものであって、しかしてこれらが地の周囲を回っているとした。このアナキシメネスの説にはエジプト派の痕跡が全くない。

ピタゴラスは紀元前六世紀の後半(五六〇―四九〇年)の人でいわゆるピタゴラス学派の元祖であるが、この人となるとまたエジプトの学風の余弊がかなりに強くひびいているようである。彼はサモス(Samos)島に生れたが後に南イタリアのクロトン(Kroton)に移った。彼もエジプトの学者たちと同様に、自分の知識をただ弟子の間だけに秘伝するつもりであったが、弟子の方ではもっと西洋流の気分があったのでこれらの秘密をかまわず周囲に漏らし伝えた。これらの自然科学者の諸説(多くはフィロラオス Philolaos の説として伝えられたもの)については遺憾ながら原著は伝わらず、ただ二度あるいは三度他人の手を経たものしか知ることができない。これらの所伝によると、宇宙におけるあらゆるものの関係は数によって表わすことができる。そうしてそれには

ピタゴラス派の学説は次第に進歩するとともにその明瞭の度を増した。現象の物理的原因にだんだん立ち入るようになった。エフェソス(Ephesos)のヘラクリトス(Heraklit 紀元前約五〇〇年)は何物も完全に不変ではないと説いた。シシリア人エムペドクレス(Empedokles 紀元前約四五〇年)は、何物でも虚無から実際に生成されること(すなわち、創造)はあり得ないということ、また物質的なものである以上何物でもそれを滅亡させることは不可能であるという、我々現代の考えと全く相当する定理に到達している。すべての物は土、空気、火及び水の四元素から成立つ。ある物体がなくなるように見えるのは、ただその物の組成(この四元素の混合関係)が変るためにすぎない、というのである。ペリクレス(Perikles)の師であったアナキサゴラス(Anaxagoras)は紀元前約五〇〇年に小アジアで生れ、ペルシア戦争後アテンに移った人であるが、彼は以上の考えを宇宙全体に適用し、すなわち、宇宙の永遠不滅を唱道した。原始の渾沌が次第に一定の形をもつようになった、太陽は巨大な灼熱された鉄塊であり、その他の星もやはり灼熱していた――それはエーテルとの摩擦のためであったというのである。アナキサゴラスはまた太陰にも生物が住んでいるという意見であった。また彼が、地球は諸天体の中で何ら特別に選ばれたる地位を占めるものでないという説の最初の言明をしているのは注意すべきことである。これは後代復興期の天文学者らによって唱えられた考えと非常に接近したものである。

プラトンやアリストテレスを読めば分る通り、アテン人は星を神様だと思っていたのであるから、アナキサゴラスは、彼の弟子クレアンテス(Kleanthes)の申立てによって、神の否認者として告訴され監獄へ投げ込まれ、あのソクラテスと同じ運命に陥るはずであったのをペリクレスの有力な仲介によってようやく免れることができた。そこで彼は用心のために亡命しランプサコス(Lampsakos)の地で一般の尊敬を受けつつ七二歳の寿を保った。アテンにおける最も優秀な人たちが彼らの哲学上の意見に対する刑罰(死罪)を免れるために次々に亡命したという史実を読んでみていると彼の賛歎されたアテンの文化というものがはなはだ妙なものに思われてくるのである。ソクラテスは亡命を恥としたために毒杯を飲み干さなければならなかった。彼の死後プラトンはその師と同じ厄運を免れるために一二年の歳月を異境に過ごさなければならなかった。それで彼の教えはピタゴラス派と同様イタリアで世に知られるようになった。プラトンの弟子のアリストテレスはあるデメーテル僧から神を冒涜したといって告訴され、大官アレオパガスから死刑を宣告されたが、際どくもユーボェア(Eub

a)のカルキス(Chalkis)に逃れることを得て、そこに流謫の余生を送り六三歳で死んだ(紀元前三二二年)。神々の存在を否認したディアゴラス(Diagoras)もやはり死刑を宣告された後に亡命し、またかの哲学者プロタゴラス(Protagoras)もその著書は公衆の前で焼かれ、その身は国土から追われた。神々は自然力を人格化したものだと主張したプロディコス(Prodikos)は処刑された。――自由の本場として称えられてきたアテンがこういう有様であったのである。当時のアテン人の間には奴隷使役が広く行われていた。それで今日保存されている古代の文書の大部分も、遺憾ながら、そういう自然研究などには縁の薄い人々の手になったものである。思うに、当時アテンに在住していた哲学者らは、狂信的な多数者の迫害を避けるために、自分の所説に晦渋の衣を覆っていたものらしい。

a)のカルキス(Chalkis)に逃れることを得て、そこに流謫の余生を送り六三歳で死んだ(紀元前三二二年)。神々の存在を否認したディアゴラス(Diagoras)もやはり死刑を宣告された後に亡命し、またかの哲学者プロタゴラス(Protagoras)もその著書は公衆の前で焼かれ、その身は国土から追われた。神々は自然力を人格化したものだと主張したプロディコス(Prodikos)は処刑された。――自由の本場として称えられてきたアテンがこういう有様であったのである。当時のアテン人の間には奴隷使役が広く行われていた。それで今日保存されている古代の文書の大部分も、遺憾ながら、そういう自然研究などには縁の薄い人々の手になったものである。思うに、当時アテンに在住していた哲学者らは、狂信的な多数者の迫害を避けるために、自分の所説に晦渋の衣を覆っていたものらしい。エムペドクレスとアナキサゴラスの次にデモクリトス(Demokrit)が現われた。彼は後日我々の承継するに至った原子観念の始祖である。アナキサゴラスの生後約四〇年にトラキア(Thrakien)のアブデラ(Abdera)に生れ長寿を保って同地で死んだ。巨額の財産を相続したのを修学のための旅行に使用した。そして、彼自身の言うところによると、同時代の人で彼ほどに広く世界を見、彼ほどにいろいろな風土を体験し、また彼ほどに多くの哲学者に接したものは一人もなかった。幾何学上の作図や証明にかけては誰一人、しかもまた彼が満五ヶ年も師事していたエジプト数学者でさえも匹敵するものがなかった。彼は古代の思索者中での第一人者であったらしいが、しかし数多い彼の著述のうちで今日に伝わっているものはただわずかな断片にすぎない。彼の考えによると、原子は不断に運動をしており、また永遠不滅のものである。原子の結合によって万物が成立し、そうして万象は不変の自然法則によって支配される。また、デモクリトスの説では、太陽の大きさは莫大なものであり、また銀河は太陽と同様な星から成立っている。世界の数は無限であり、それらの世界は徐々に変遷しながら廃滅しまた再生する運命をもっている、というのである。ところが、このデモクリトスに至って他の哲学者からはとうに捨てられていた、大地は平坦で海に囲まれた円板だという考えが再現されているのである。

この哲学者に関して知られている事柄の大部分は、たとえばアリストテレス(紀元前三八五―三二三年)のごとく、彼の学説に反対したアテン派その他の学者らの仲介によるものである。ソクラテスなどは、天文学というものは到底理解ができないものである、こんなことにかかわり合っているのは愚かなことであると言っている。プラトン(紀元前四二八―三四七)はデモクリトスの七二種の著書を焼払いたいという希望を言明している。プラトンの自然科学の取扱い方は目的論的であって、我々の見地から言えば根本的に間違っている。一体彼がこの偉大な自然科学者デモクリトスの説を正当に理解し得たかどうか疑わしいと言われても仕方がない。当時の哲学は我々の目からは到底把握しがたい形而上学となってしまっていた。天が球のごとく丸く、星の軌道が円形であることの原因としてはたとえばアリストテレスはこう言っている。『天は神性を有する物体である。それゆえにこれらの属性をもつべきはずである。』彼はまた、遊星は運動器官をもたないから自分で動くことはできないと言っている。世界の中心点に位する大地が球形であるということは、彼もまた、月食のときに見える地球の影の形から正しく認めてはいたが、しかし地球が動いているという説には反対した。プラトンはまた地球が天界の中で最古の神的存在であると言っている。大先生たちがこういう意見を述べているくらいであるから、その余の人々から期待されることはたいてい想像ができるであろう。自然科学的の内容はなくていたずらに威圧的の言辞を重ねるのが一般の風潮であった。詭弁学者らはすべてのもの、各々のものを、何らの予備知識なしに証明するということを問題としていた。これらの哲学者の書物は中世に伝わり、そうしてほとんど神のごとく尊崇された。アリストテレスの諸説は全く間違のないものと見なされた。そうしてこれが中世における自然界の考え方の上に災の種を植付けた。――たとえばスコラ学派の奇妙な空想を見ただけでも分ることである――そうしてこれが科学的の考察方法に与えた深い影響は実に僅々数十年前までも一般に支配していたのである。

シラクス(Syrakus)とアレキサンドリア(Alexandria)における自然研究は、これから見るとずっと健全に発達していた。キケロ(Cicero)に従えば、シラクスのヒケタス(Hicetas)は、天は静止している、しかし地球が自軸の周りに回転していると主張したそうである。しかしこれ以上のことは伝わっていない。彼の偉大な同郷人アルキメデス(Archimedes 紀元前二八七―二一二年)についても伝わっていることは更に少ない。彼は平衡状態にある液体は球形となり、また一つの重心をもつことちょうど地球も同様であると説いた。この理由によって海面は平面ではないというのである。

地球の形とその宇宙における位置に関してついに明瞭な観念を得るに至ったのはアレキサンドリアの自然科学者の功に帰せられねばならない。クニドス(Knidos)のユウドキソス(Eudoxus 紀元前四〇九―三五六年)は初めエジプトで人に教えていたが、後にアテンで一学派を立てた人である。この人は遊星運動に関する一つのまとまった系統を立てた。エラトステネス(Eratosthenes 紀元前二七五―一九四年)はアレキサンドリアで、夏至と冬至の正午における太陽の高度を測定し、それを基にして南北回帰線間の距離が地球大円周の八三分の一一に当るということを算定した(この値は実際より約一パーセント強だけ大きい)。またアレキサンドリアとエジプトのシェナ(Syene)とで太陽の高度を測定し、両所間の緯度の差が地球周囲の約五〇分の一に等しいことを知った(この値は約一五パーセント小さすぎる)。この二ヶ所の距離を、駱駝を連れた隊商の旅行日数から推定し、それによって地球の円周を二五万スタディア(四二〇〇〇キロメートル)と算定した。これはかなり実際とよく合っている(アリストテレスは四〇万、アルキメデスは三〇万スタディアを得た、とあるが何を根拠にしての算定であるか分っていない)。ポセイドニオス(Poseidonios 紀元前一三五年シリアに生れ、同五一年ローマで死んだ)はアレキサンドリアで恒星カノプス(Canopus)の最大高度を測って七・五度を得た。ロドス(Rhodos)島ではこの星が最も高く上ったときにちょうど地平線上に来る。ところがロドスとアレキサンドリア間の距離はあるいは五〇〇〇あるいは三七五〇スタディアと言われていたので、これから計算して地球の周径は二四万、あるいは一八万スタディア(四万あるいは三万キロメートル)となった。

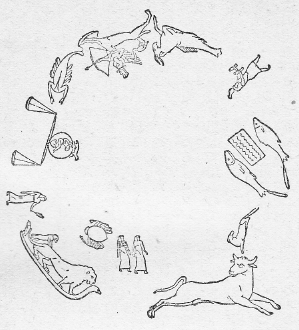

第七図 エジプトのデンデラー(Denderah)の獣帯。西暦紀元の初めごろのもの。

アリスタルコス(Aristarchos 紀元前約二七〇年生)は食の観測と、太陰がちょうどその半面を照らされているときのその位置とから太陽と太陰との大きさを定めた。しかして太陰の直径としては地球直径の〇・三三(正当の値は〇・二七であるから、〇・三三にかなり近い)を得たが、しかし太陽の直径としては一九・一を得た(実は一〇八であるからアリスタルコスのこの値は余り小さすぎる)。

アレキサンドリア学派とは密接な関係のあったアルキメデスがアリスタルコスに関してこういっている。『彼は恒星及び太陽を静止するものと考え、地球は太陽を中心とする円形の軌道に沿うて運行すると仮定している。』プルターク(Plutarch)の著として誤伝されている一書によると、アリスタルコスは、天を不動とし、地球はその軸のまわりに自転しつつ黄道に沿うて太陽の周囲を運行すると説いたというので、神を冒涜するものとしてギリシアで告訴されたとある。恒星は太陽からばく大な距離にあると考えられていて、この書には七八万スタディアとなっている。――一三万キロメートル、すなわち、地球半径の二〇倍に当り、これは全く事実に合わない(アレキサンドリアのヒッパルコス(Hipparchos)紀元前約一九〇―一二五年――は古代天文観測者中の最も優秀な者であったが、この人は太陰の距離をほぼ正しく地球半径の五九倍と出している)。そうしておもしろいことには太陽の距離の方はほとんど正しく八〇四〇〇万スタディア(一三四六六六〇〇〇キロメートルに当る、実際は一四九五〇万キロメートル)となっている。ヒッパルコスの方は地球半径の一二〇〇倍という、すなわち、ずっと不当な値を出しているのである。ポセイドニオスは水時計の助けを借りて太陽の直径を測り、角度にして二八分という値を得、それから長さに換算して地球半径の七〇倍を得ている。これはいくらかよく合っている方である。彼はまた太陰が潮汐の現象の原因であるということも説いているのである。

これらの記事を読んでみると、アレキサンドリアにおけるギリシア人の天文学がいかに程度の高いものであったかということに驚かざるを得ない。しかるに他の方面の科学、特に物理化学の方の知識は到底これとは比較にならない劣等なものであった。アリスタルコスはコペルニクスに先立つことほとんど二〇〇〇年にして既にいわゆるコペルニクス説の系統の基礎をおいたのであるが彼の考えはいったんすっかり忘れられてしまった。彼の同時代の人々は彼の宣言した偉大な真理を正当に了解することができなかったのである。その著書アルマゲスト(Almagest 紀元一三〇年ころの著)によって天文学方面での唯一の権威となっていた――また優れた光学者でもあった――プトレマイオス(Ptolem

us)は、これに反して、地球は太陽系の中心にあり諸遊星も太陽もまた太陰もこの中心の周囲をいわゆるエピチケル形軌道を描いて運行すると考えたのである(第六図)。その後ローマ帝政の抑圧が世界を支配するようになって、科学にも悪い影響を及ぼした。ローマ人らは科学に対して何らの正当な理解がなかった。――彼らの眼をつけたのはただ直接の実利だけであった。ランゲ(F. A. Lange)はその著マテリアリズムの歴史中に次のように述べている。『彼らの宗教は深く迷信に根ざしていた。彼らの全公生活は迷信的な方式で規約されていた。伝統的な習俗を頑固に保守するローマ人には、芸術や科学は感興を刺激することが少なかった。まして自然そのものの本質に深く立入るようなことはなおさらそうであった。彼らの生活のこの実用的な傾向はまたすべての方面にも及んだ。……初めてギリシア人と接触して以来、数世紀の後までも、国民性の相違から来る忌避の感情が持続していた。』しかしギリシア国土の征服後掠奪された貴重な芸術品や書籍がたくさんにローマへ輸入され、またそれらと一緒に、この戦敗者ではあるが文化の方でははるかに優れた国民の種が入り込んできた。ローマ人中にもまた精選された分子はあったので、それらの人々はこの自分らよりも優れた教養に心を引かれ、しかしてそれを自分のものにしようと勉め、また昔の先覚者に倣おうと努力した。その一例としてはルクレチウス(Lucrez 紀元前九九―五五年)の驚嘆すべき詩『物の本性』(De Rerum Natura)がある。彼はこの書中にエピキュリアン派(Epicur)の人生哲学と、エムペドクレス及びデモクリトスの宇宙観自然観を賛美し唱道している、その中に物質の磁性に関する記事解説もある。これに関する彼の知識は多分デモクリトスから得たものらしい。このように、ギリシアの哲学ことにかの巨匠デモクリトスの哲学を賛美していた美なるものの愛好者中には、ポセイドニオスの弟子であったキケロ(Cicero 紀元前一〇六―四三年)もいた。また兄の方のプリニウス(Plinius 紀元二三―七九年)やセネカ(Seneca 紀元一二―六六年)もいた。

us)は、これに反して、地球は太陽系の中心にあり諸遊星も太陽もまた太陰もこの中心の周囲をいわゆるエピチケル形軌道を描いて運行すると考えたのである(第六図)。その後ローマ帝政の抑圧が世界を支配するようになって、科学にも悪い影響を及ぼした。ローマ人らは科学に対して何らの正当な理解がなかった。――彼らの眼をつけたのはただ直接の実利だけであった。ランゲ(F. A. Lange)はその著マテリアリズムの歴史中に次のように述べている。『彼らの宗教は深く迷信に根ざしていた。彼らの全公生活は迷信的な方式で規約されていた。伝統的な習俗を頑固に保守するローマ人には、芸術や科学は感興を刺激することが少なかった。まして自然そのものの本質に深く立入るようなことはなおさらそうであった。彼らの生活のこの実用的な傾向はまたすべての方面にも及んだ。……初めてギリシア人と接触して以来、数世紀の後までも、国民性の相違から来る忌避の感情が持続していた。』しかしギリシア国土の征服後掠奪された貴重な芸術品や書籍がたくさんにローマへ輸入され、またそれらと一緒に、この戦敗者ではあるが文化の方でははるかに優れた国民の種が入り込んできた。ローマ人中にもまた精選された分子はあったので、それらの人々はこの自分らよりも優れた教養に心を引かれ、しかしてそれを自分のものにしようと勉め、また昔の先覚者に倣おうと努力した。その一例としてはルクレチウス(Lucrez 紀元前九九―五五年)の驚嘆すべき詩『物の本性』(De Rerum Natura)がある。彼はこの書中にエピキュリアン派(Epicur)の人生哲学と、エムペドクレス及びデモクリトスの宇宙観自然観を賛美し唱道している、その中に物質の磁性に関する記事解説もある。これに関する彼の知識は多分デモクリトスから得たものらしい。このように、ギリシアの哲学ことにかの巨匠デモクリトスの哲学を賛美していた美なるものの愛好者中には、ポセイドニオスの弟子であったキケロ(Cicero 紀元前一〇六―四三年)もいた。また兄の方のプリニウス(Plinius 紀元二三―七九年)やセネカ(Seneca 紀元一二―六六年)もいた。

第六図 プトレマイオスの宇宙系

しかしこれらの人々も結局はただ師匠を模倣するに止まっていた。ローマ人らは自分らに独特なものは何も持出さなかった。自然科学的教養はただ薄い仮漆にすぎなかったのである。そうして国民の先導者らは文化に対する最も野蛮な暴行を犯した。たとえばシーザーはアレキサンドリア市を占領した後でそこの図書館を焼払った。彼の後継者たる代々の皇帝はひたすらに狂気じみた享楽欲に耽溺の度を深めていった。こうして自然の研究者らは次第に跡を絶ってゆくのであった。キリスト教徒らはまた一層自然科学に無関心であった。シーザーから三〇〇年後に彼らは大僧正テオフィロス(Theophilos)の指図によっていったん復興されていたアレキサンドリアの図書館を掠奪し、更に三〇〇年後にはアラビアの酋長カリフ・オマール(Chalif Omar)がこの図書館のわずかに残存していた物を灰燼に委してしまった。もっともアラビア人らは、後に彼らの文化が洗練されるようになってからは、科学に対する趣味を生じ、そうして特にアレキサンドリア学派の著述、もちろん断片のようなものではあったが、それを収集するようになった。しかしアラビア人一般の心情は、元来異教に対して容赦のなかった僧侶らのために大分違った方へ導かれていたために、決して科学向きにはなっていなかった。そうして聖典コーランこそ完全に誤りのない典拠だということになっていたのである。しかし本来から言えばマホメットの教えは科学に対して敵意をもたないはずのものである。すなわち、この預言者が弟子たちにこう言ったという話がある。『知識の学問が全く滅亡される日が来れば、そのときにこの世の最後の日が来るであろう。』ハルン・アル・ラシード(Harun al Raschid)は東ローマ皇帝に哲学書の下賜を願った。その望みは快く聞き届けられたのでこの賢明な君主はこれらの書をことごとく翻訳させ、特にそれを読むための役人を定め、また外に三〇〇人以上の人々を遊歴のために派遣して知識を四方に求めさせた。その子アブダラー・アル・マムン(Abdallah al Mamuu)は古典的の手写本を求めて、それを翻訳し、図書館や学校を創設して民衆の教養の普及に努めた。紀元八二七年にはまたアラビア湾に臨むシンガール(Singar)の砂漠で、子午線測量を行わせ、一度の長さがアラビアの里程で五六・七里に当るという結果を得ている。遺憾ながらアラビアの一里は四〇〇〇エルレに当るというだけで、それ以上のことが知られていない。この子午線測量は前に述べたものよりはずっと優れたものであったのかも知れない。またこれと同時に赤道に対する黄道の傾斜角を測定した結果が二八度三五分となっている。

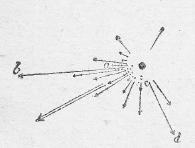

当時の最も顕著な天文学者はシリアの代官を務めていたアルバタニ(Albatani 約紀元八五〇―九二九年)であった。彼は一年の長さを算定して三六五日と五時間四六分二二秒とした(これは二分二四秒だけ短すぎる)。また諸遊星を観測しその結果から計算してそれらの星の軌道に関する立派な表を作った。この人より少し後れてペルシアにアブド・アル・ラフマン・アル・スフィ(Abd-al-rahman Al-Sufi 紀元九〇三−九八六年)がいた。彼は一〇二二個の星のカタローグを編成したが、彼のこの表はかのプトレマイオスのものよりもずっと価値の高いものとされ、彼我ともに古代から伝わったものの中で最も良いものとされている。彼はまた今日のいわゆる

第八・九・十・及び第十一図

四つの星座図――蛇遣い、大熊、オリオン、龍――アル・スフィの恒星表による。

四つの星座図――蛇遣い、大熊、オリオン、龍――アル・スフィの恒星表による。

これよりも以前に、メソポタミア生れのジャファル・アル・ソフィ(Dschafar al Sofi 七〇二―七六五年)という人が、化学の学問を従来考え及ばなかった程度に進歩させていた。彼はセヴィリア(Sevilla)の高等学校の教師として働いていたのである。

アル・マムンの後約一〇〇年を経て、バクダットにおけるカリフの権勢が地に堕ちて、アラビア文化の本場はスペインのコルドヴァ(Cordova)に移った。ハーケム(Hakem)第二世はこの地に(多分誇張されたとは思われる報告によると)蔵書六〇万巻を算する図書館を設立したことになっている。この時代にかの偉大なアラビア人の天文学者イブン・ユニス(Ibn Junis)が活動していてこの人はガリレオより六〇〇年余の昔既に時間の測定に振子を使った。彼はまた非常に有名な天文学上の表を算出している。これとほとんど同時代にまたアルハーゼン(Alhazen)が光学に関する大著述を出しているが、これは彼の先進者らがこの学問に関して仕遂げたすべてを凌駕したものと言われている。

紀元一二三六年にコルドヴァはスペイン人に侵略され、この有名な図書館の蔵書は次第に散逸した。そうして、それまで幾多のキリスト教徒らがそこから科学的の教養を汲んでいたところの文化の源泉は枯渇してしまったのである。

現代の回教国民その他の東方諸国民は、個人または国家にとって何ら実益のありそうにもないことにはかなり無関心である。こういう環境では科学の進歩は不可能である。著しい一例としては、トルコの

)が、何か天界の驚異について彼に話したある西洋の天文学者に答えた言葉を挙げることができる。プロクトル(Proctor)に従えば、アリ・ザデは正にこう言ったそうである。『まあまあ、お前には何の係わりもない物を捜し求めるのは止したがよい。お前はよくこそ尋ねてきてくれた。が、もう平和に御帰りなさい。本当にいろいろのことを話してくれた。話す人は話す人で聞く人は聞く人で別々だから何も差支えないようなものであった。お前はお前の国の風習に従って、それからそれと遍歴しながらどこまで行っても結局得られぬ幸福で住みよい土地を求めて歩いているのだ。まあ、御聞きなさい。神の信仰に対抗するような学問など一体あるべきはずがない。神が世界を造ったのだ。その神と力比べしようとか天地創造の神秘をあばこうとか、そういうことをしていいものだろうか。この星は他の星の周囲を回るとか、かの星は尻尾を引いて動いていって、しかして何年経つとまた帰ってくるとか、そういうことを言っていいものかどうか。よしてもらいたい。星を造った神はまたそれを指導するのだ。私は神を賛美するだけだ。そうして自分に用のないものを得ようなどと努力はしない。お前はいろいろのことに通じているようだが、それはみんな私には何のかかわりもないことなのだ。』

)が、何か天界の驚異について彼に話したある西洋の天文学者に答えた言葉を挙げることができる。プロクトル(Proctor)に従えば、アリ・ザデは正にこう言ったそうである。『まあまあ、お前には何の係わりもない物を捜し求めるのは止したがよい。お前はよくこそ尋ねてきてくれた。が、もう平和に御帰りなさい。本当にいろいろのことを話してくれた。話す人は話す人で聞く人は聞く人で別々だから何も差支えないようなものであった。お前はお前の国の風習に従って、それからそれと遍歴しながらどこまで行っても結局得られぬ幸福で住みよい土地を求めて歩いているのだ。まあ、御聞きなさい。神の信仰に対抗するような学問など一体あるべきはずがない。神が世界を造ったのだ。その神と力比べしようとか天地創造の神秘をあばこうとか、そういうことをしていいものだろうか。この星は他の星の周囲を回るとか、かの星は尻尾を引いて動いていって、しかして何年経つとまた帰ってくるとか、そういうことを言っていいものかどうか。よしてもらいたい。星を造った神はまたそれを指導するのだ。私は神を賛美するだけだ。そうして自分に用のないものを得ようなどと努力はしない。お前はいろいろのことに通じているようだが、それはみんな私には何のかかわりもないことなのだ。』これが東洋人独特の根本原理である。幸いに我々西方国民はこれとは違った考えをもっているのである。しかし、古代科学の遺物を我々のために保存し伝えてくれた中世のアラビア人らが、これとはまた一種全く違った考えをもっていたということは、かの有名なイブン・アル・ハイタム(Ibn al Haitam これは前記アルハーゼンと同人である。アイルハルト・ウィーデマン Eilhard Wiedemann の研究によると、この人は日食の観測に

[#改ページ]

ローマ人は科学に対して余り興味をもたなかったが、特に純理論的の諸問題に対してそうであった。彼らの仕事は主にギリシアの諸書の研究と注釈に限られていた。帝政時代の間に国民は急速に頽廃の道をたどったためにたださえ薄かった科学への興味はほとんど全く消滅した。それでローマ帝国の滅亡した際に征服者たるゲルマン民族の科学的興味を啓発するような成果の少なかったことは怪しむに足りない。それでもテオドリヒ王(K

nig Theodorich 四七五―五二六年)が科学を尊重しボエティウス(Bo

nig Theodorich 四七五―五二六年)が科学を尊重しボエティウス(Bo thius)という学者としきりに交際したという話がある。カール大帝もまた事情の許す限りにおいて学術の奨励を勉めた。その時代に、フルダの有名な寺院にラバヌス・マウルス(Rhabanus Maurus 七八八―八五六年)という博学な僧侶がいて、一種の百科全書のようなものを書いている。これを見るとおよそ当時西欧における学問的教養の程度の概念が得られる。これは、すべての物体は原子からできていること、地は円板の形をして世界の中央に位し大洋によって取り囲まれていること、この中心点のまわりを天がそれ自身の軸で回転していることが書いてある。

thius)という学者としきりに交際したという話がある。カール大帝もまた事情の許す限りにおいて学術の奨励を勉めた。その時代に、フルダの有名な寺院にラバヌス・マウルス(Rhabanus Maurus 七八八―八五六年)という博学な僧侶がいて、一種の百科全書のようなものを書いている。これを見るとおよそ当時西欧における学問的教養の程度の概念が得られる。これは、すべての物体は原子からできていること、地は円板の形をして世界の中央に位し大洋によって取り囲まれていること、この中心点のまわりを天がそれ自身の軸で回転していることが書いてある。中世の僅少な学者の中で、特に当代に抜きんでたものとして、フランチスカーネル派の僧侶ロージャー・ベーコン(Roger Bacon 一二一四―一二九四年)を挙げることができる。彼は特に光学に関しては全く異常な知識をもっていて、既に望遠鏡の構造を予想していた。また珍しいほど偏見のない頭脳をもったドイツ人クサヌス(Cusanus トリール Trier の近くのクエス Cues で一四〇一年に生れ、トーディ Todi の大僧正になって一四六四年に死んだ)もまた当代に傑出した人であった。彼は、地は太陰よりは大きく太陽よりは小さい球形の天体で、自軸のまわりに回転し、自分では光らず、他の光を借りている、また空間中に静止してはいない、と説いている。彼は他の星にもまた生住者がいると考えた。物体は消滅することはない、ただその形態をいろいろ変えるだけであるとした。同様な考えはまたかの巨人的天才、レオナルド・ダ・ヴィンチ(Leonardo da Vinci 一四五二―一五一九年)も述べている。彼は、月から地球を見れば地球から月を見たとほぼ同じように見えるだろうということ、また地球は太陽の軌道の中心にもいないしまた宇宙の中心にもいないと言っている。レオナルド・ダ・ヴィンチは、地球は自軸のまわりに回転していると考えた。彼もまたニコラウス・クサヌスと同様に、地球も他の遊星とほぼ同種の物質から成立っており、アリストテレスやまたずっと後にティコ・ブラーヘに至ってもまだそう言っていたように、他の星よりも粗悪な素材でできているなどというようなことはないという意見であった。レオナルドは重力についてもかなりはっきりした観念をもっていた。彼は、もし地球が破裂して多数の断片に分れたとしても、それらの破片は再び重心に向かって落ちかかってくる、しかして重心の前後の往復振動をするが、たびたび衝突した後に結局は再び平衡状態に復するだろうと言っている。彼の巧妙な論述の中でも最も目立ったものはかの燃焼現象に関する理論である。その説によると、燃焼の際には空気が消費される。また燃焼を支持することのできないような気体中では動物は生きていられないというのである。レオナルドは非常に優れたエンジニアであって、特に治水工事に長じていた。彼の手になった運河工事は今でもなお存して驚嘆の的となっているものである。

彼はまた流体静力学、静力学、航空学、透視法、波動学、色彩論に関する驚嘆すべき理論的の研究を残している。その上に彼は古今を通じての最も偉大な画家であり、彫刻家であり、まだおまけに築城師であり、また最も優雅な著作者でもあった。

この有力な人物は中世の僧侶たちとは余りにも型のちがったものであった。当時既に時代は一新しており、すなわち、レオナルドの生れたときには既に印刷術が発明されており、コロンブスは既にアメリカを発見していた。復興期の新気運は力強くみなぎり始めていたのである。しかもまだ教会改革に対する反動が思想の自由を抑制するには至らなかった時代なので、クサヌスやダ・ヴィンチは自由に拘束なく意見を発表することができた。その学説というのは、およそアリスタルコス―コペルニクスの説と同じであったが、ただ地球が太陽のまわりを回るのではないとした点だけが違っていた。この二人の一人は大僧正になり、一人は最も有力な王侯の寵を受けた(彼は芸術の愛好者フランシス一世に招かれてフランスに行き、その国のアムボアズ Amboise で死んだ)。当時派手好きの法王たちはミラン、フェララ、ネープルス等、また特にフロレンスの事業好きな諸公侯と競争して芸術と科学の保護奨励に勉めていた。シキスツス第五世は壮麗なヴァチカン宮の図書館を建設し充実した。新興の機運は正に熟していて、同時に既に始まっていた彼の残忍な

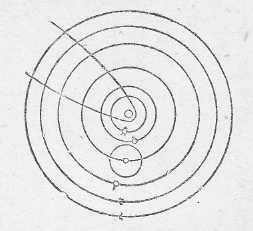

us 約紀元二世紀)がその当時の天文学上の成果を記した著述を研究し、また自分でも観測を行った結果として、彼一流の系統(第一二図)を一つの仮説として構成した。この説を記述した著書は彼の死んだ年に発行されている。死んだおかげで彼は彼の熱心な信奉者ジョルダノ・ブルノ(Giordano Bruno イタリアのノラ Nola で生れたドミニカン僧侶)のような運命に遭うのを免れることができた。このブルノはその信条のために国を追われ、欧州の顕著な国々を遊歴しながらコペルニクスの説を弁護して歩いた。しかして、恒星もそれぞれ太陽と同様なもので、地球と同様な生住者のある遊星で囲まれていると説いた。彼はまた、太陽以外の星が自然と人間に大いなる影響を及ぼすというような、科学の発展に有害な占星学上の迷信に対しても痛烈な攻撃を加えた。

us 約紀元二世紀)がその当時の天文学上の成果を記した著述を研究し、また自分でも観測を行った結果として、彼一流の系統(第一二図)を一つの仮説として構成した。この説を記述した著書は彼の死んだ年に発行されている。死んだおかげで彼は彼の熱心な信奉者ジョルダノ・ブルノ(Giordano Bruno イタリアのノラ Nola で生れたドミニカン僧侶)のような運命に遭うのを免れることができた。このブルノはその信条のために国を追われ、欧州の顕著な国々を遊歴しながらコペルニクスの説を弁護して歩いた。しかして、恒星もそれぞれ太陽と同様なもので、地球と同様な生住者のある遊星で囲まれていると説いた。彼はまた、太陽以外の星が自然と人間に大いなる影響を及ぼすというような、科学の発展に有害な占星学上の迷信に対しても痛烈な攻撃を加えた。

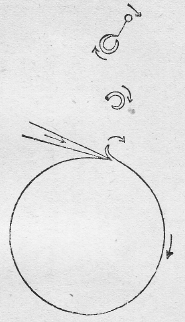

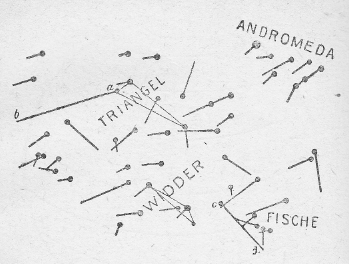

第十二図 コペルニクスの太陽系図。彗星の軌道をも示す。現時の知識に相当する第十三図と比較せよ。

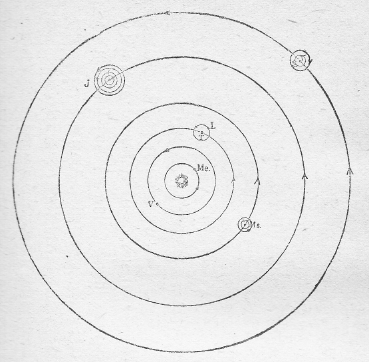

第十三図 諸遊星とその衛星の運動方向を示す。太陽中心の北側の遠距離から見た形。真ん中が太陽、次が水星(Me)と金星(V)、それから地球(T)とその衛星(L)、その外側には火星(Ms)と二衛星、次には木星(J)とガリレオの発見した四衛星がある。近代になってから木星を巡る小衛星が更に三つ発見された。すべてこれらの天体は一番外側のものを除いては矢の示すように右旋すなわち時計の針と反対に回っている。一番外側に示すのは土星(S)でこれは九つの右旋する衛星――図にはただ一つを示す――と逆旋する一つの衛星、それはピッケリングの1898年の発見にかかるフォエベ(Phoebe)がいる。なおこの外にはハーシェルとルヴェリエとの発見した天王星と海王星がある。この二星の太陽からの距離は土星までの距離の約二倍と、三倍余とである。天王星には四つの衛星があるが、その軌道は黄道面にほとんど直角をなしている。その上に逆旋である。海王星には逆旋の衛星が一つある。天王、海王二遊星は右旋である。また火星と木星の軌道間にある多数の小遊星もやはり右旋である。

彼は、諸天体は無限に広がる透明なる流体エーテルの海の中に浮んでいると説いた。この説のために、またモーゼの行った奇蹟も実はただ自然の法則によったにすぎないと主張したために、とうとうヴェニスで捕縛せられ、ローマの宗教裁判に引き渡された上、そこでついに焚殺の刑を宣告された。刑の執行されたのはブルノが五二歳の春二月の一七日であった。当時アテンにおけると同じような精神がローマを支配していて、しかもそれが一層粗暴で残忍であったのである。要するにブルノの仕事の眼目はアリストテレスの哲学が科学的観照に及ぼす有害な影響を打破するというのであった。

宗教裁判の犠牲となって尊い血を流したのはこれが最後であって、これをもって旧時代の幕は下ろされたと言ってもよい。ケプラーまた特にガリレオの諸発見によって我々の知識は古代とは到底比較にならないほど本質的に重要な進歩を遂げるに至ったのである。

通例コペルニクスの考えは古代における先輩の考えとは全く独立なものであったように伝えられているが、これが間違いだということは、彼自身に次のように述べているのでも明らかである。すなわち、『私は

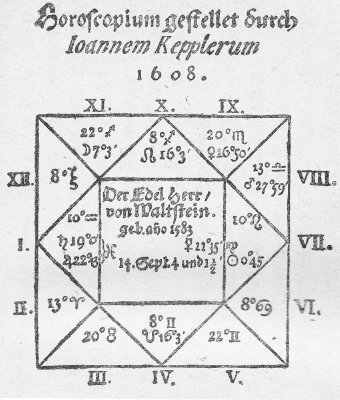

コペルニクスの死後間もなくティコ・ブラーヘ(Tycho Brahe)がショーネン(Schonen)の地に生れた。彼は若いときから非常な熱心をもって天文学を勉強していたが、あるとき日食皆既に遭って深い印象を受けたために更に熱心の度を加えるようになった。しかして多数の非常に綿密な測定を行った(主にフウェン Hven 島のウラニーンブルク Uranienburg の観測所で)。この測定はまた後日彼の共同研究者であったケプラー(Kepler)の観測の基礎を成したもので、また後世ベッセル(Bessel)をしてティコ・ブラーヘを『天文学者の王』と名付けさせた所以である。ティコはもう一遍地球を我々の遊星系の中心点へ引き戻した。しかして地球の周囲を太陽太陰が回るとし、また後には諸遊星も同様であると考え、恒星は緩やかに回る球形の殻に固着されているものと考え、そうして地球は二四時間に一回転すると考えたのである。このティコがいかに当時行われていた謬見にとらわれていたかということは、彼が人と決闘して鼻の尖端を切り落されたときに、これは彼の生れどきに星がこうなるべき運命を予言していたからだといってあきらめてしまったという一事からでも明らかである。また地球は恒星や諸遊星よりももっと粗大な物質からできている、そのために遊星系の中心に位しなければならないというその説もまた彼の考え方に特異な点である。しかし、コペルニクス系が、既に当時でも、ティコ・ブラーヘのそれに比して明らかに優っているものと考えられたことは、デカルトが特に力を入れて強調している通り『この方が著しく簡単で、また明瞭である』からである。いかに優れた観測の天才をもっていかに骨を折ってみても、理論上の問題に対して明晰で偏見なき洞察力が伴わなければ、比較的つまらない結果しか得られないものだということは、このティコが一つの適例を示すであろう。ティコは一六〇一年にプラーグで没した。

ティコ・ブラーヘはあらゆる先入謬見を執拗に固執しながら、また一方先入にとらわれない批判的検索を行うという、実に不思議な取り合わせを示している。惜しいことに彼の方法は古代バビロニア人の方法に類していて、結局古い不精密な観測を新しい未曾有の精密なもので置き換えたというだけで、それから何ら理論上の結論をも引き出さないで、それ切りになってしまったのである。彼はコペンハーゲン大学における彼の大演説の中で占星術に関する意見を述べているが、これは古代バビロニア流の占星術の面影を最も明瞭に伝えるものであり、我々には珍しくもまた不思議に思われるものであるから、有名なデンマークの史家トロェルス・ルンド(Troels Lund)の記すところによってここにその演説の一部の抜粋を試みようと思う。

ティコはこう言った。『星の影響を否定する者はまた神の全知と摂理を抗議するものでもあり、また最も明白な経験を否認するものである。神がこの燦然たる星辰に飾られた驚嘆すべき天界の精巧な仕掛けを全く何の役に立てる目的もなしに造ったと考えるのは実に不条理なことである。いかに愚鈍な人間のすることでも何かしら一つの目的はあるのである。これに対してある人は、天界はただ年月を知らせる時計にすぎないと答えるかもしれない。しかしそれだけならば太陽と太陰とだけあればたくさんである。それならば一体いかなる目的のために他の五つの遊星が各自別々の圏内に動いているのであろうか。歩みの遅い土星は一周に三〇年を要し、かの光り瞬く木星の軌道は一二年を要する。また二年を要する火星水星、それから太陽の侍女としてあるときは宵の明星あるときは暁の明星として輝くかの美しい金星などは何のためであるか。その上にまだ恒星の天圏が八つもあるのは何のためであろうか。またこれらの無数の恒星の中で最小なものでもその大きさは地球の若干倍、大きいものはその一〇〇倍以上もあることを忘れてはならない。しかもこれが何の考えも何の目的もなく神によって創造されたというのであるか。』

『諸天体はそれぞれある力の作用をもち、それを地球に及ぼしているということは、経験によって実証される。すなわち、太陽は四季の循環を生じる。太陰の盈虚に伴って動物の脳味噌、骨や樹の髄、蟹や蝸牛の肉が消長する。太陰は不可抗な力をもって潮汐の波を起こすが、太陽がこれを助長するときは増大し、これが反対に働くときはその力を弱められる。