序

この物語は、最初余が、大正五年九月十一日より同年十二月二十六日にわたり、断続して

人はパンのみにて生くものにあらず、されどまたパンなくして人は生くものにあらずというが、この物語の全体を貫く著者の精神の一である。思うに経済問題が真に人生問題の一部となり、また経済学が真に学ぶに足るの学問となるも、全くこれがためであろう。昔は孔子のいわく、富にして求むべくんば

著者経済生活の理想化を説くや、高く向上の一路をさすに似たりといえども、彼あによくその説くところを自ら行ない得たりと言わんや。ただ平生の志を言うのみ。しかも読者もしその人をもってその言を捨てずんば、著者の本懐これに過ぐるはあらざるべし。

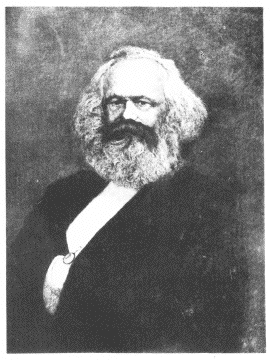

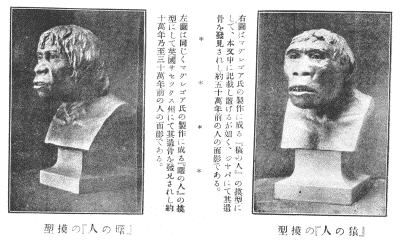

巻頭に掲ぐるところの画像は、経済学の開祖アダム・スミスの肖像である。今や氏の永眠をさること百有余年、時勢の変に伴うて学説の改造を要するものもとより少なからずといえども、いやしくも

この物語には細目を付せず。こは必ずしも労をいといてにはあらず、ただ読まるべくんば全編を通読されんこと、これ著者の希望なるがためである。

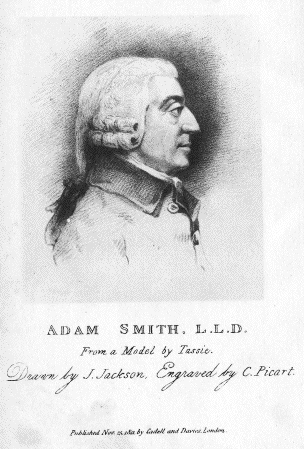

付録としてロイド・ジョージに関する拙文二編を収む。一は昨年の七月執筆せしものにて、他は本年の一月稿を成せしものである。けだし氏は真に貧乏根治の必要を理解せる大政治家の一人として、著者の平生最も尊敬するところ。あわせ録して敬意をいたすの徴となすゆえんである。

本書の

大正六年一月二十五日

京都 河上肇

[#改ページ]目次

いかに多数の人が貧乏しているか(上編)

何ゆえに多数の人が貧乏しているか(中編)

いかにして貧乏を根治しうべきか(下編)

付録

ロイド・ジョージ

さし絵

アダム・スミスの肖像

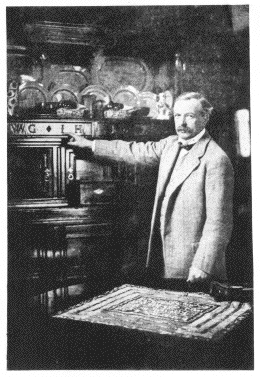

カール・マルクス肖像

ロイド・ジョージ肖像

[#目次のページ数および「解題(大内兵衛)」「追記」は省略しました]

[#改ページ]

[#ここから横組み]

Eine fruchtbare Behandlung der sozialen Frage wird nur demjenigen gelingen, der siemit der Erkenntnis der Unl

sbarkeit des Problems beginnt.--Heinrich v. Sybel, 1895.

sbarkeit des Problems beginnt.--Heinrich v. Sybel, 1895.The tremendous labour question remains absolutely untouched--the question whether the toil of a life is not to provide a sufficiency of bread. No thoughtful man can for a moment suppose that this question can be put aside. No man with a head and heart can suppose that any considerable class of a nation will submit for ever to toil incessantly for bare necessaries----without comfort, ease, or luxury, now----without prospect for their children, and without a hope for their own old age.--Harriet Martineau, 1878.

[#ここで横組み終わり]

[#改ページ]

[#改丁]

貧乏物語

河上肇著

一の一

驚くべきは現時の文明国における多数人の貧乏である。一昨昨年(一九一三年)公にされたアダムス氏の『社会革命の理*』を見ると、近々のうちに社会には大革命が起こって、一九三〇年、すなわちことしから数えて十四年目の一九三〇年を待たずして、現時の社会組織は根本的に

* Brooks Adams, Theory of Social Revolutions, 1913.

私は今乾燥無味の統計を列挙して多数貧民の存在を証明するの前、いうところの貧民とはなんぞやとの問題につき、一応だいたいの説明をする必要がある。昔釈雲解という人あり、「予他邦に遊学すること年有りて、今文政十二

今余もいささか心にいたむ事あってこの物語を公にする次第なれども、論ずるところ同じからざるがゆえに、貧乏人を分かつこともまたおのずから異なる。すなわち余はかりに貧乏人を三通りに分かつ。第一の意味の貧乏人は、金持ちに対していうところの貧乏人である。しかしてかくのごとくこれを比較的の意味に用い、金持ちに対して貧乏人という言葉を使うならば、貧富の差が絶対的になくならぬ限り、いかなる時いかなる国にも、一方には必ず富める者があり、他方にはまた必ず貧しき者があるということになる。たとえば

貧乏人ということばはまた英国の pauper すなわち

私がここに、西洋諸国にはたくさんの貧乏人がいるというのは、経済学上特定の意味を有する貧乏人のことで、かりにこれを第三の意味の貧乏人といっておく。そうしてそれを説明するためには、私はまず経済学者のいうところの貧乏線*の何ものたるやを説かねばならぬ。

(九月十二日)

* "Poverty line."

一の二

思うにわれわれ人間にとってたいせつなものはおよそ三ある。その一は

さてこの肉体を維持するに最も必要なるものは食物であるが、これはもろもろの学者の精密な研究の結果によりて、西洋では

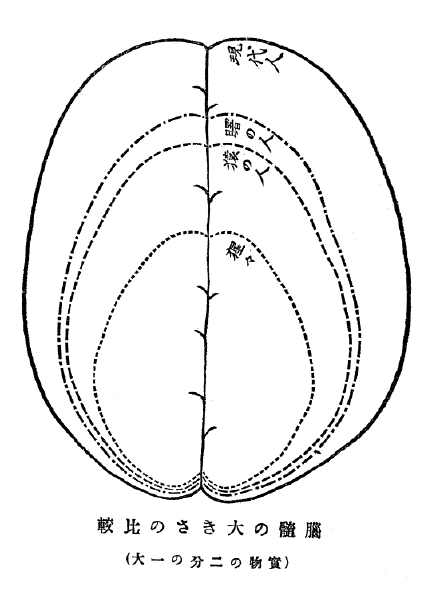

しからば人間のからだを維持するにちょうど必要な熱の分量はこれをいかにして算出するかというに、これについてはいろいろの学者の種々なる研究があるが、試みにその一例を述ぶれば、監獄囚徒に毎日一定の労働をさせ、そうしてそれに一定の食物を与えて、その成績を見て行くのである。最初充分に食物を与えずにおくと、囚徒らは疲労を感じて

(九月十三日)

一の三

西洋と日本とにては気候風土も同じからず、また西洋人と日本人とにては人種体質も異なる次第なれば、一概には定めがたけれども、前回に述べしようの方法にて、西洋にては男子の

ちなみにいう、先の大統領タフト氏を総裁とせる米国生命延長協会の校定に成れる『いかに生活すべきか*』を見るに、一日一人の所要熱量をば約二千五百カロリーとしてある。すなわちこれに比ぶれば、前に述べたるローンツリー氏らの標準ははなはだ過大に失せるがごとく見ゆるも、かかる差異は、食物と労働との関係を計算に入るると否とによりて生ずるのである。現に『いかに生活すべきか』には「普通の座業者は一日約二千五百カロリーを要する、しかしからだが大きくなればなるほど、また肉体的労働に従事すればするほど、ますます多くの食物を要する」と断わってある。しかるに貧乏人は、いずれの国においても最も多くの肉体的労働に従事しつつあるものである。これ貧乏線測定の標準とすべき所要食料の分量が、普通人のために設けられたる標準とやや相違するところあるゆえんである。

* How to Live, 1916. p. 30.

思うに所要熱量が労働の多少に大関係を有することは論をまたぬが、試みにその程度を示さんがために、私は左に一表を掲げる。これはフィンランドの大学教授ベケル及びハマライネンの二氏が、個々の労働者につきその実際に消費するところの熱量を測定したものである。

職業 年齢 身長(フィート―インチ) 体重(ポンド) 休業中一時間内の消費熱量 労働中一時間内の消費熱量 一日間の消費総熱量(八時間労働、十六時間休養)

製靴業 五六 五―〇 一四五 七三 一七二 二五四四

同 三〇 五―八 一四三 八七 一七一 二七六〇

裁縫師 三九 五―五 一四一 七二 一二四 二一四四

同 四六 五―一〇・五 一六一 一〇二 一三五 二七一二

製本業 一九 六―〇 一五〇 八七 一六四 二七〇四

同 二三 五―四・五 一四三 八五 一六三 二六六四

金属工 三四 五―四 一三九 八一 二一六 三〇二四

同 二七 五―五 一三〇 九九 二一九 三三三六

ペンキ塗り 二五 五―一一 一五四 一〇四 二三一 三五一二

同 二七 五―八 一四七 一一一 二三〇 三六一六

指物師 四二 五―七 一五四 八一 二〇四 二九二八

同 二四 五―五・五 一四一 八五 二四四 三三一二

石工 二七 五―一一 一五六 九〇 四〇八 四七〇四

同 二二 五―八 一四一 八五 三六六 四二八八

木挽 四二 五―五 一六七 八六 五〇一 五三八四

同 四三 五―五 一四三 八四 四五一 四九五二

同 三〇 五―八 一四三 八七 一七一 二七六〇

裁縫師 三九 五―五 一四一 七二 一二四 二一四四

同 四六 五―一〇・五 一六一 一〇二 一三五 二七一二

製本業 一九 六―〇 一五〇 八七 一六四 二七〇四

同 二三 五―四・五 一四三 八五 一六三 二六六四

金属工 三四 五―四 一三九 八一 二一六 三〇二四

同 二七 五―五 一三〇 九九 二一九 三三三六

ペンキ塗り 二五 五―一一 一五四 一〇四 二三一 三五一二

同 二七 五―八 一四七 一一一 二三〇 三六一六

同 二四 五―五・五 一四一 八五 二四四 三三一二

石工 二七 五―一一 一五六 九〇 四〇八 四七〇四

同 二二 五―八 一四一 八五 三六六 四二八八

同 四三 五―五 一四三 八四 四五一 四九五二

(右『いかに生活すべきか』一九五ページに引くところを抄録す*)

* Skandinavisches Archiv f r Physiologie. XXXI. Band 1, 2 u. 3. Heft, Leipzig.

r Physiologie. XXXI. Band 1, 2 u. 3. Heft, Leipzig.

右の表によりて見る時は、われわれの所要熱量は労働中と休業中とによりて大差あり、また労働の種類によりて大差あることが、きわめて r Physiologie. XXXI. Band 1, 2 u. 3. Heft, Leipzig.

r Physiologie. XXXI. Band 1, 2 u. 3. Heft, Leipzig.労働時間の長短が所要熱量の多少に影響することかくのごとし。しかしてこの点より言えば、日本の労働者は西洋の労働者に比して、からだこそ小さけれ、はるかに多くの労働時間に服しつつあるがゆえに、その所要食料は西洋人に比しはなはだしき差異はなかるべきかと思う。

さて話がつい横道にそれたが、すでに一人前の生活に必要な食物の分量が決まったならば、次にはそれだけの食物を得るのにいかほどの費用がいるかを見なければならぬ。詳しく言えば、所定の熱量を有する食物を得るのに、できうるだけじょうずに、すなわちなるべく安くてしかもなるべく滋養価の多いものを買うことにすれば、一定の物価の下で、およそいかほどの費用がかかるかを調べるのである。そうすれば、一人の人間の生活に必要な食料の最低費用が計算できるはずである。

かくのごとくにして、食費のほか、さらに被服費、住居費、燃料費及びその他の雑費を算出し、それをもって一人前の生活必要費の最下限となし、これを根拠として貧乏線という一の線を描く。しかしてこの線こそ、実際の調査に当たり、私が先にいうところの第三の意味における貧富の標準となるもので、すなわちわれわれは、この一線によって世間の人々を二類に分かち、かくてこの線以下に下れる者、言い換うればこの生活必要費の最下限に達するまでの所得をさえ有しおらざる者は、これを

(九月一四日)

一の四

私はすでに貧乏線の何ものたるやを説明し、従うてまた第三の意味における貧乏人の何ものたるやも一応は説明したわけである。しかしまだその話を続けなければならぬというのは、貧乏線以上にある者とそれ以下にある者とのほかに、あたかもその線の真上に乗っている者があるからである。ここにあたかも貧乏線の真上に乗っている者というのは、その収入がまさに前回に述べたる生活必要費の最下限に相当しつつある者の

まさに貧乏線上に乗りおる人々の生活はかくのごときものである。それゆえわれわれは、ただに貧乏線以下にいる人々をもって貧乏人に編入するのみならず、あたかもその線の真上に乗りおる人々をもやはり貧乏人として計上するのである。ここにおいてか、いうところの貧乏人はおのずから分かれて二種類となる。すなわちかりに名づけて第一級の貧乏人というは、前回に述べたるごとく、貧乏線以下に落ちおる人々のことにして、また第二級の貧乏人というは、以上述べきたりしがごとく、まさに貧乏線の真上に乗っている人々のことである。しかしてこれら第一級及び第二級の貧乏人こそ、以下この物語の主題とするところの貧乏人である。

これによって見れば、私がこの物語でいうところの貧乏人なる者の標準は、その程度が実にはなはだしく低いものなのである。私は、次回から西洋における貧乏人のきわめて多数に上りつつある事を述べようと思うが、私はあらかじめ読者に向かって、その時私の列挙するところの数字はいずれもほぼ以上の標準によるものなることを忘れられぬよう希望しておく。ことわざに、すべて物事を力強く他人の頭に打ち込むためにはこれを誇張するよりもむしろ控えめに言えということがあるが、私は何もそんな意味の政略からわざと話を控えめにするのではない。ただ叙述を正確にするために、従来人々の採用した標準をば、ただそのまま襲踏しようとするに過ぎぬ。

さて私は以上をもって貧乏なる語に種々の意味あることを明らかにし、ようやくこの物語の序言を終うるを得た。今振り返ってこれを要約するならば、貧乏なる語にはだいたい三種の意味がある。すなわち第一の意味における貧乏なるものは、ただ金持ちに対していう貧乏であって、その要素は「

すでに述べしごとく、この物語の主題とするところは、もっぱら第三の意味における貧乏であるけれども、なお時としては、おのずから第一ないし第二の意味の貧乏に言及することもありうる。しかしその時には必ず混雑を避くるために、私は常に相当の注意を施すことを忘れぬであろう。

(九月十五日)

二の一

私のいうところの貧乏人の意味は、前数回において私のすでに説明したところである。しからばその標準にもとづき、今日の文明諸国において、かくのごとき貧乏人ははたしてどれだけいるかというに、そは実に驚くべき多数に上りつつある。

試みに世界最富国の一たる英国の状態についてその一斑を述べんに、一八九九年富裕なる商人の篤志家ローンツリーなる人がヨーク市(当時人口七万五千八百十二人)にて綿密なる調査をなせし結果によれば、当時第一級の貧乏人に属する者総数七千二百三十人、いずれも皆労働者階級のものなるが、これをば労働者総数に比較せばその一割四分四厘六毛に当たり、人口総数に比較せばその九分九厘一毛を占む。また第一級及び第二級の貧乏人を合計せばその総数二万三百二人、これまたいずれも労働者階級の者にして、その割合は実に労働者総数の四割三分四厘、人口総数の二割七分八厘四毛であったという。これは特に経済界の好景気なりし一八九九年の調査なれども、その結果は実にかくのごときものであった。すなわち貧乏線以上に抜け出ることあたわず、肉体の健康を維持するだけの所得さえ十二分に

* B. Seebohm Rowntree, Poverty : A Study of Town Life.

なおこれより先リバープールの商人にして船主なりしチャーレス・ブースなる人(氏は近ごろ永眠せり)は、少なからざる年月と私財の大半とをさいて、ロンドン全市にわたる大規模の貧民調査をしたことがある。そうしてその結果は『ロンドンにおける人々の生活及び労働』という大冊十巻の著書となって公にされ、その第一編は「貧乏」と題してあって、これは二巻から成り立ち、初めて一八九一年に出版されたものであるが、それで見ると、ロンドンにおける貧乏人の割合(百分比)は総体の人口の内で

最下層民 (The lowest class) 〇・九%[#「%」は底本では「・」の右横に付く]

細民 (The very poor) 七・五

貧民 (The poor) 二二・三

となっておる、すなわちこれを合計すると全体の人口のうち三割零七厘だけのものは貧乏人だということになっておる*。もっともこのブース氏の調査は、先に貧乏線の何ものたるやを説明せし時述べたるがごときさまで正確なる標準によったものではないが、ともかくこの調査が発表された時には、それはロンドン市だけのことで、他の都会になるとよほど事情が違うだろうという説がもっぱら行なわれていたのである。ところがローンツリー氏がさらに物静かないなか町のヨークで調査を遂げてみたところが、前に述べたごとく、ロンドンにおける調査の結果とほとんど同じ事実が出て来たのである。細民 (The very poor) 七・五

貧民 (The poor) 二二・三

* Charles Booth, Life and Labour of the People in London. First series : Poverty. 1902 (1st ed. 1891) vol. 2, pp. 20, 21.

同じような事が続くのでおもしろくないが、話を正確にするために今一つ最近に行なわれた調査のことを簡単に述べておくが、これは一九一二年の秋から翌一九一三年の秋にかけて行なわれた調査で、その結果は統計学者のボウレイという人とバーネット・ハーストという人との共著になって昨年(一九一五年)公にされたものである。これは先に述べたローンツリー氏のそれのごとく調査の範囲を一都市に限らずして、なるべく事情を異にせる都市をば四個所だけ選び、それについて調査を行なったのであるが、場所によるとローンツリー氏の調査の結果よりもいっそうひどい成績が出た所もあるのである。すなわちローンツリー氏の調査の時は、第一級の貧乏人に属する者は全市人口の一割弱であったのが、今度の調査によると、レディング(スコットランドの中央東部に位する人口約八万七千の都市)では全市人口の五分の一(すなわち二割)、ウォリントン(イングランドの北西でウェールズに近き所の海岸に位する人口約七万二千の都市)では全市人口の八分の一が第一級の貧乏人であって、これらはいずれもヨーク市よりひどいのである。しかしノルザンプトン(イングランドの中部でロンドンの北西に位する人口約九万の都市)ではその割合十二分の一、スタンレー(ロンドンの西に位せる人口約二万三千の小都市)では十七分の一に過ぎなかったので、これらはヨーク市よりも良好の状態にあるわけである*。* Bowley and Burnett-Hurst, Livelihood and Poverty, 1915. pp. 34--38.

かくのごとく都市の経済事情いかんによってその割合は必ずしも一様でないけれども、ともかく以上述べたる二三の例によって見る時は、世界最富国の一たる大英国にも、肉体の健康を維持するだけの所得さえもち得ぬ貧乏人が、実に少なからずおることがわかる。なお以上述べしところは、ブース氏の調査を始めとし、すべて第二の意味の貧乏人(すなわち慈善工場その他救貧制度の恩恵の下に生活しつつある

(九月十六日)

二の二

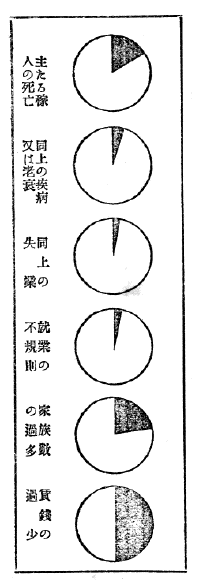

今日の英国にいかに多くの貧乏人がいるかという事は、私のすでに前回に述べたところである。今かくのごとき多数の貧乏人の生ずる根本原因はしばらくおき、かりにその表面の直接原因を調べてみるに、たとえば先に述べたヨーク市の研究によれば、第一級の貧乏人の原因別(百分比)は次のごとくである。(ローンツリー『貧乏』縮刷版、一五四ページ*)

主たるかせぎ人は毎日規則正しく働いていながら

ただその賃銭が少ないため………………………………………………五一・九六%[#「%」は底本では「・」の右横に付く]

家族数の多いがため(四人以上の子供を有する者)…………………二二・一六

主たるかせぎ人の死亡のため……………………………………………一五・六三

主たるかせぎ人の疾病又は老衰のため……………………………………五・一一

主たるかせぎ人の就業の不規則のため……………………………………二・八三

主たるかせぎ人の無職のため………………………………………………二・三一

ただその賃銭が少ないため………………………………………………五一・九六%[#「%」は底本では「・」の右横に付く]

家族数の多いがため(四人以上の子供を有する者)…………………二二・一六

主たるかせぎ人の死亡のため……………………………………………一五・六三

主たるかせぎ人の疾病又は老衰のため……………………………………五・一一

主たるかせぎ人の就業の不規則のため……………………………………二・八三

主たるかせぎ人の無職のため………………………………………………二・三一

* Rowntree, Poverty (Cheap edition), p. 154.

ことわざにかせぐに追い付く貧乏なしというが、右の表によって見れば、毎日規則正しく働いていながらただ賃銭が少ないために貧乏線以下に落ちている者が、全体の半ば以上すなわち約五割二分に達しているのである。なお四人以上の子供を有する者は、家族数の多いがためにという原因の方に編入されているのだが、もしそれを合計するならば、第一級の貧乏人のうち約七割四分だけのものは、毎日規則正しくかせいでいながら、ただ賃銭が少ないかまたは家族数が多いがために貧乏線以上に浮かび得ぬのである。そうして主たるかせぎ人の疾病または老衰のために、あるいはその無職のために、あるいは就業の不規則なるがために貧乏している者は、すべてそれらを合計するも全体の一割二分余に過ぎぬのである。

さらにレディング、ウォリントン、ノルザンプトンの三都市について(スタンレイ市は鉱業地にして事情を異にするのみならず、調査材料少なきがゆえに除外す)、第一級の貧乏人の原因別(百分比)を見るに次のごとくである。(ボウレイ『生計と貧乏』四〇〇ページ*)

レディング市 ウォリントン市 ノルザンプトン市

主たるかせぎ人の死亡のため………………………… 一四 六 二一

主たるかせぎ人の疾病または老衰のため………… 一一 一 一四

主たるかせぎ人の無職のため………………………… 二 三 〇

主たるかせぎ人の就業の不規則のため……………… 四 三 〇

主たるかせぎ人は毎日規則正しく

働いていながら賃銭の少なきため…………………… 四八 六〇 三〇

子供の数三人ならばさしつかえなきところを

三人以上いるがため…………………………………… 二一 二七 三五

合計……………………………………………………一〇〇 一〇〇 一〇〇

主たるかせぎ人の死亡のため………………………… 一四 六 二一

主たるかせぎ人の疾病または老衰のため………… 一一 一 一四

主たるかせぎ人の無職のため………………………… 二 三 〇

主たるかせぎ人の就業の不規則のため……………… 四 三 〇

主たるかせぎ人は毎日規則正しく

働いていながら賃銭の少なきため…………………… 四八 六〇 三〇

子供の数三人ならばさしつかえなきところを

三人以上いるがため…………………………………… 二一 二七 三五

合計……………………………………………………一〇〇 一〇〇 一〇〇

* Bowley, Livelihood and Poverty, p. 400.

前に引きし『生財弁』という書をひもとけば、「世間を見るに、貧乏も富貴も多くはおのが求めてするところにて、貧乏がすきか富貴がすきかといえば、だれ一人私は貧乏がすきじゃというて出るものはあるまいけれど、かせぐ事をきらいただ

身のほどをしりからげしてかせぎなば

貧乏神のつくひまもなし

という歌があった。また近ごろ『貧乏神のつくひまもなし

身をつとめ精出す人は福の神

いのらずとても守りたまわん

というのであるが、これらの教訓歌は昔の自足経済時代ならばともかく、少なくとも今日の西洋には通用せぬものである。世間にはいまだに一種の誤解があって「働かないと貧乏するぞという制度にしておかぬと、人間はなまけてしかたのない者である、それゆえ貧乏は人間をして働かしむるために必要だ」というような議論もあるが、少なくとも今日の西洋における貧乏なるものは、決してそういう性質のものではなく、いくら働いても、貧乏は免れぬぞという「絶望的の貧乏」なのである。いのらずとても守りたまわん

尋常小学読本を見ると、巻の八の「働くことは人の本分」というところに「働くことがなければ食物も買われないし、着物もこしらえられない。人の幸福は皆自分の働きで産み出すほかはない。何もしないで遊んでいるのは楽のように見えるが、かえって苦しいものである」とあるが、日本の事はよるべき正確な調査がないからしばらくおくも、少なくとも今日の英国などでは、これは誤解または虚偽である。今日の英国にては、前にも述べしごとく、毎日規則正しく働いていながらわずかに肉体の健康を維持するだけの衣食さえ得あたわぬ者がすこぶる多いと同時に、他方には全く遊んでいながら驚くべきぜいたくをしている者も決して少なくはない。何もしないで遊んでいるのこそ苦しいだろうが、いろいろな事をして遊んでいるのは、飢えながら毎日働いているよりもはるかに楽であろう。欧米の社会に不平の絶えざるも不思議ではない。

(九月十七日)

二の三

貧乏人の多いのは英国ばかりではない、英米独仏その他の諸国、国により多少事情の相違ありとも、だいたいにおいていずれも貧乏人の多い国である。たとえばハンター氏が米国の状態につき推算せしところによれば、私のいう第二の意味の貧乏人、すなわち各種の慈善団体に属する貧乏人はその数四百万人にて、さらに第三の意味の貧乏人、すなわちこれら慈善団体の恩恵より独立して生活しつつある貧乏人はその数六百万人、これらを合計すれば米国における貧乏人の総数は実に一千万人に達しつつあるという。(ハンター氏『貧乏』一九一二年、第十四版、六〇ページ*)。思うにかくのごとき事実は列挙しきたらばおそらく際限はあるまい、しかし私は読者の

* Hunter, Poverty, 14th ed., 1912. p. 60.

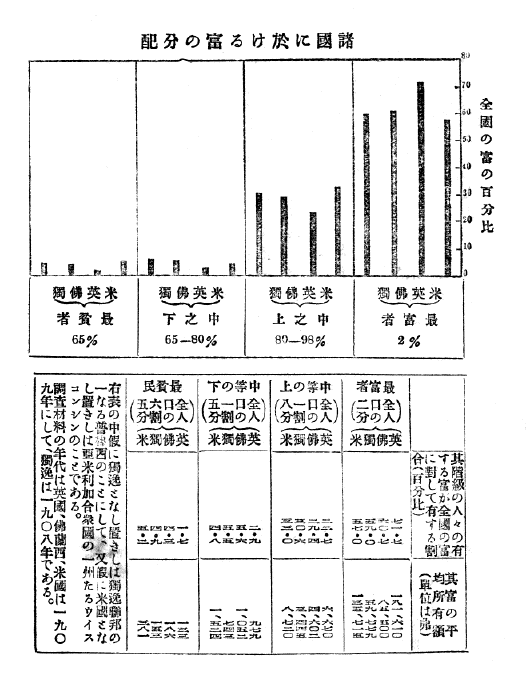

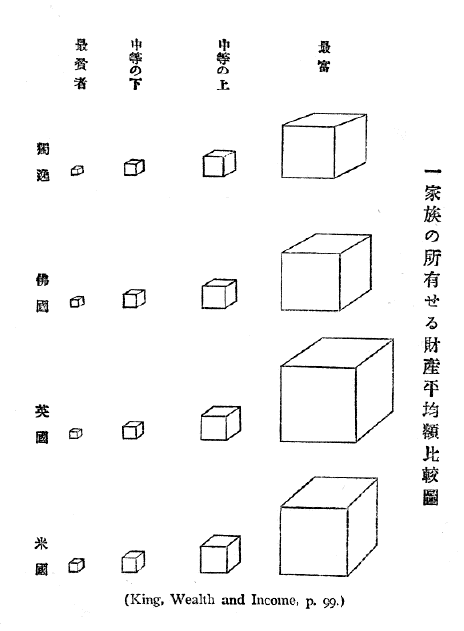

ただここになお一言の説明を要するは、もし私の言うがごとく英米独仏の諸国にはたしてそうたくさんの貧乏人がおるならば、世間でこれらの諸国をさして世界の富国と称しておるのが怪しいではないかという疑問である。思うにこれらの諸国がたくさんの貧乏人を有するにかかわらず、なお世界の富国と称せられつつあるゆえんは、国民全体の人口に比すればきわめてわずかな人数ではあるが、そのきわめてわずかな人々の手に今日驚くべき巨万の富が集中されつつあるからである。貧乏人はいかに多くとも、それと同時に他方には世界にまれなる大金持ちがいて、国全体の富ははるかに他の諸国を試みに英、仏、独、米の四個国について富の分配のありさまを見るに、実に左表のごとくである。(昨年刊行キング氏著『米国人の富及び所得』九六ページ*)。

* King, The Wealth and Income of the People of the United States, 1915. p. 96.

次の表は米国の統計学者キング氏がその近業に載すところである。私はめんどうを避くるがため、氏がいかなる材料をいかに利用することによってこの表を調製するに至ったかの説明を略する。いずれにしても決して正確なものではないが、しかしだいたいの趨勢はこれによってほぼ看取し得らるる。試みにその一斑を説明せんに、右の表のうち、最貧民とあるは、私が先に述べた第一の意味の貧乏人であって、すなわち富者に対する貧乏人という意味である。この表では、全国民中比較的に最も貧乏なものから数えて、だんだんに上にのぼり、かくて全人口数の六割五分に達するまでの人員をばかりに最貧民としてこれを一まとめにし、さてその人数から言えば全人口の六割五分に相当するだけの者が現に所有しつつある富の分量は、はたして全国の富の何割を占めつつあるやを見たのである。しかしてその結果は、表に示すがごとく国によって多少の相違はあるが、まずこれを英国について言えば、その六割五分だけの人間が寄り集まって持っている富の分量は、全国の富のわずかに一分七厘(百分の二弱)にしか当たらぬのである。比較的に下層階級の富有な米国でも、同じく全人口中六割五分だけの者が、全国の富のわずかに五分余りしか所有しておらぬのである。

さて最も貧乏なものから数えてまず全人口数の六割五分を取ったのちは、さらにだんだんに上にのぼって、今度は全人口数の一割五分に相当するだけの人員を一まとめにしてこれを中等の下となし、その次の一割八分に相当する者はこれを中等の上となし、最後に残れるもの、すなわち全国民中最も富めるものにして、人数より言えば全人口数のわずかに二分(百分の二)に相当する部分のものを、同じく一まとめにしてこれを最富者となし、おのおのの所有に属せる富の割合を算出したのである。

[#ここから図表下部解説文]

ここに掲ぐる一図は、前に掲げたる事実(三〇ページ参照[#「諸国における富の分配」の図表のこと])をばロレンズ氏の曲線を用いて図に現わしたものである。しかして横は家族数を示し、縦は富の分量を示す。家族は最も貧乏なるものを最右端に置き、それより順次左に富める者を排列す。試みに例をあげて図表の意味を説明せんに、たとえば、英国の曲線についてみれば、家族数百分の六十五の所は、曲線の高さ約百分の二の所にあり。これ最も貧乏なる者より数えて全体の百分の六十五に当たるだけの人員の者が、全国の富の約百分の二を有するに過ぎざることを示すがごとくである。この図式は米国の統計学者ロレンズ氏 (Dr. Max O. Lorenz) の工案に成るがゆえに、ロレンズ氏の曲線という。

[#ここで図表下部解説文終わり]

今中等の上を略し、最後の最富者の部分を

(九月十八日)

三の一

故

はたらけど

はたらけどなおわが生活 楽にならざり

じっと手を見る

と歌ったが、今日の文明国にかくのごとき一生を終わる者のいかに多きかは、以上数回にわたって私のすでに略述したところである。今私はこれをもってこの二十世紀における社会の大病だと信ずる。しかしてそのしかるゆえんを論証するは、以下さらに数回にわたるべき私の仕事である。はたらけどなおわが

じっと手を見る

貧乏がふしあわせだという事は、ほとんど説明の必要もあるまいと考えらるるが、不思議にも古来学者の間には、貧乏人も金持ちもその幸福にはさしたる相違の無いものであるという説が行なわれておる。大多数の諸君の知らるるごとく、アダム・スミスは近世経済学の開祖とも称さるべき人であるが、氏が今より百五十余年前(一七五九年)に公にした『道徳感情論』を見ると、氏は次のごとく述べている。

「……肉体の安易と精神の平和という点においては、種々の階級の人々がほとんど同じ平準にあるもので、たとえば大道のそばでひなたぼこをなしつつある乞食 のもっている安心は、もろもろの王様の欲してなお得 るあたわざるところである*」

* Adam Smith, The Theory of Moral Sentiments, 6th ed., 1790. p. 311.

ただ今

「昔五条の大橋の下に親子暮らしの乞食 が住んでいました。もとは相応地位もあり財産もあった立派な身分の者でありましたが、おやじが放蕩無頼 に身を持ちくずしたため、とうとう乞食とまで成り果てて今に住まうに家もなく、五条の橋の下でもらい集めた飯の残りや大根のしっぽを食べて親子の者が暮らしていたのであります。ところがちょうどある年の暮れ大みそかの事、その橋の上を大小 さして一人の立派なお侍が通りかかった。するとそこへまた向こうの方から一人の番頭ふうの男がやって参りまして、出会いがしらに『イヤこれは旦那 よい所でお目にかかりました』と言うと、そのお侍は何がよい所であろうか飛んだ所で出くわしたものだと心の内では思いながらもいたしかたがない、たちまち橋の欄干に両手をついて『番頭殿実もって申しわけがない、きょうというきょうこそはと思っていたのだけれども、つい意外な失敗から算当が狂ってはなはだ済まぬけれども、もう一個月ばかりぜひ待ってほしい』と言うのを、番頭はうるさいとばかりに『イヤそのお言いわけはたびたび承ってござる、いつもいつも勝手な御弁解もはやことしで五年にも相成りまする、きょうというきょうはぜひ御勘定を願わなければ、そもそも手前の店が立ち行きませぬ』と威丈高 になって迫りますと『イヤお前の言うところは全く無理ではないが、しかし武士ともあるものがこのとおり両手を突いてひらにあやまっているではないか、済まぬわけだが今しばらくぜひ猶予 してもらいたい』としきりにわび入る。これを橋の下で聞いていた乞食のせがれが、さてさてお侍だなんて平生大道狭しと威張っていくさるくせに商人ふぜいの者に両手をついてまであやまるとはなんとした情けない話であろう、いくら偉そうに威張っていたところで債鬼に責められてはあんなつらい思いもせなければならぬとすればつまらない、それを思うとわれわれの境界は実に結構なものだ、借金取りがやって来るでもなければ、泥棒 のつける心配もない、風が吹こうが雨が降ろうが屋根が漏る心配も壁がこわれる心配もない、飢えては一わんの麦飯に舌鼓をうち、渇しては一杯の泥水 にも甘露の思いをなす、いわゆる

一鉢千家ノ飯 孤身送ル二幾秋ヲカ一 一鉢 千家の飯、孤身幾秋をか送る

冬ハ温ナリ路傍ノ草 夏ハ涼シ橋下ノ流レ 冬は温 かなり路傍の草、夏は涼し橋下の流れ

非ズレ色ニ又非ズレ空ニ 無クレ楽復無シレ憂色 に非ず又空 に非ず、楽無く復 憂 い無し

若シ人問ワバ二此ノ六ニ一 明月浮ブ二水中ニ一若 し人此の六に問わば、明月水中に浮かぶ

冬ハ温ナリ路傍ノ草 夏ハ涼シ橋下ノ流レ 冬は

非ズレ色ニ又非ズレ空ニ 無クレ楽復無シレ憂

若シ人問ワバ二此ノ六ニ一 明月浮ブ二水中ニ一

で、思えば自分らほどのんきな結構なものは世間にないとひとり言を言うて妙に達観していると、せがれのそばで半ば居眠 りをしていた親乞食がせがれがかように申しますのを聞いて、むっくと起き直り『これせがれ、そんな果報な安楽の身にいったいお前はだれにしてもろうたのか親様 の御恩を忘れてはならんぞ』と言うたというお話がござります」

「はたらけどはたらけどなおわが(九月十九日)

三の二

座禅せば四条五条の橋の上

ゆき来 の人を深山木 と見て

という歌は有名なものだということであるが、さてここに注意しなければならぬのは、大燈国師のような偉い人ならばこそ、乞食のまねをしていてもよいけれども、われわれごとき凡夫だと、ゆき

叙してここにきたる時、私はハンター氏の『貧乏』の巻首にある次の一節を思い起こさざるを得ない。

「私は近ごろウィリアム・デーン・ホゥエルスに会うてトルストイを訪問したことを話したら、氏は次のごとく述べられた。『トルストイのした事は実に驚くべきものである。それ以上をなせというは無理である。最も高貴なる祖先を有する一貴族としては、遊んでいて食わしてもらうことを拒絶し、自分の手で働いて行くことに努力し、つい近ごろまでは奴隷の階級に属していた百姓らとできうる限りその艱難 辛苦を分かって行こうとした事が、彼のなしあとうべき最大の事業である。しかし彼が百姓らとともにその貧乏を分かつという事は、これは彼にとって到底不可能である。何ゆえというに、貧乏とはただ物の不足をのみ意味するのではない、欠乏の恐怖と憂懼 、それがすなわち貧乏であるが、かかる恐怖はトルストイの到底知るを得ざるところだからである*。』……」

* Hunter, Ibid., p. 1.

げに露国の一貴族としてその名を世界にはせしトルストイにとっては、自発的貧乏のほか味わうべき貧乏はあり得なかったのである。遠くさかのぼれば、昔

思うに貧乏の人の身心に及ぼす影響については、古来いろいろの誤解がある。たとえば

(九月二十四日)

* Fetter, Economic Principles, 1915. p. 29.

三の三

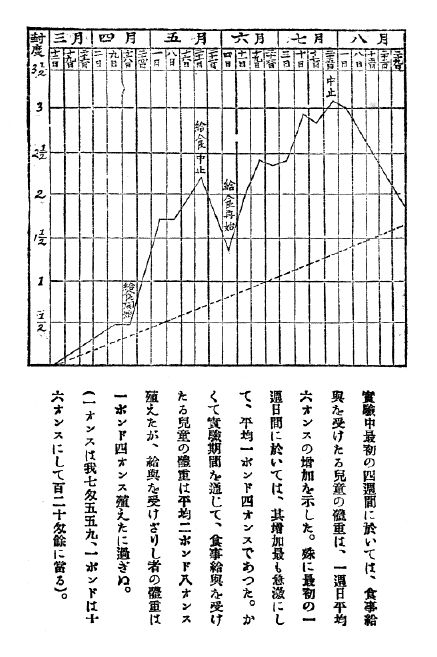

ちょうど南ア戦争の終わる少し前、一九〇二年の初めに英国の陸軍少将フレデリック・モーリス氏は『コンテンポラリー・レヴュウ』という雑誌に「国民の健康」と題する論文を公にし、その中において、今日英国の陸軍における志願者はだんだん体格が悪くなりて、五人の中でやっと二人だけの合格者を得るにとどまるありさまであるが、「この五と二との間に横たわる意味を研究するということは実に今日国家死活の問題である。そは陸軍軍人の大部分を供給すべき階級の人々の体格が、今日かくのごとき割合において退化しおるということを意味するのであるか。もししかりとすれば、この恐るべき事態の原因はそもそもなんであるか。それははたして救済しうべき事がらであるか」という意味のことを論じたことがある。

この論文は当時大いに朝野識者の注意を喚起し、これがためまず第一に問題にされたのは、学校の体育に何か不充分な点があるのではないかということであった。そこで国王は直ちに委員を任命して大学以下各種の学校に通じ、体育上いかなる改良が必要であるかを調査さすことにしたのである。ところがその委員会でだんだん調査してみた結果、ついに発見された事がらは、少なくとも小学教育の範囲では、問題は学校における体育上の訓練が足りぬという点にあるのではなくて、全く児童の食事が足りておらぬという点にあることがわかった。たとえばエディンバラ市のある区のごときは、児童の約三割のものが営養不足の状態にあるが、こういう子供に学校で過激な体操をさすのは、児童の発育上ただによい結果をもたらさぬのみか、かえって害を生じつつあることがわかった。すなわち軍人の体格が次第に悪くなるというおもな原因は、次の時代の国民を形造るべき児童の多数が貧乏線以下に落ちておるためだという事がわかったのである。

この一例でもわかるように、一見すればほとんど経済問題となんらの関係なきがごとく見ゆる問題でも、よく研究調査してその根原にさかのぼってみると、大概の問題が皆経済という事と密接な関係をもっておるのである。今日の世の中には、いろいろむつかしい社会上の問題が起こっているけれども、その大部分は、われわれの目から見ると、社会の多数の人が貧乏しているがために起こるのである。ホランダー氏は一昨年(一九一四年)公にしたる『貧乏根絶論』の巻首に「社会的不安は二十世紀の生活の基調音である。この不安はいろいろの方面に明らかに現われて来ている。産業上の諸階級間の不平、政党各派の

* Hollander, The Abolition of Poverty, 1914. p. 1.

昔(九月二十五日)

三の四

今より十年前すなわち一九〇六年、かの英国において「食事公給条例」なるものが議会を通過するに至ったのも、ひっきょうは前回に述べたるごとく、モーリスの論文が世間の注意をひいて以来、種々の調査研究の行なわれた結果、食物の良否が国民の健康に及ぼす影響のきわめて

試みにこの法律案が議会に提出された時の議事録を見るに、一九〇六年三月二日下院の議場においてウィルソン氏の試みたる原案賛成演説には、次のごとき一節がある。

「諸君の中には、今日児童の大多数が食物なしに、または営養不足の状態の下に、通学しつつある事を否認さるるかたはあるまい。今この法律案の目的とするところは、すなわちかかる児童に向かって食事を給与せんとするにある。けだし児童養育の責任を有する者の何人 なるべきかについては、もちろん諸君の中に種々の異説があるであろう。すなわち諸君のうちある者は、自分の子供を養うのは親たる者の義務ではないかと言うかたもあろう。しかしながら、もしかくのごとき論者にして、これら両親のある者の現に得つつある賃銭の高を考えられたならば、彼らがその家族に適当なる衣食を供給すという事の、絶対に不可能事たることを承認さるるであろう。……」

「私は諸君がこれをば単に計算上の損得問題として考えられてもさしつかえないと思う。これは必ずしも人道、慈悲ということに訴える必要のない問題だと考える。けだしいろいろな肉体上及び精神上の病気や堕落は、子供の時代に充分に飯を食べなかったという事が、その大部分の原因になっているのである。さればもし国家の力で、飢えつつ育ったという人間をなくすることができたならば、次の時代の国民は皆国家社会のため相当の働きをなしうるだけの人間になって来るので、そうなれば今日国家が監獄とか救貧院とか感化院とか慈善病院とかいろいろな設備や事業に投じている費用はいらなくなって来るのであって、かえってそのほうが算盤 の上から言っても利益になるのである。」

「人あるいは、かかる事業はよろしくこれを私人の慈善事業に委 すべしと主張するかもしれないが、私は、このたいせつな事業を私人の慈善事業に一任せしこと、業 に已 に長きに失したと考える者である。私は満場の諸君が、人道及びキリスト教の名においてこの案を可決されん事を希望する*。」

「私は諸君がこれをば単に計算上の損得問題として考えられてもさしつかえないと思う。これは必ずしも人道、慈悲ということに訴える必要のない問題だと考える。けだしいろいろな肉体上及び精神上の病気や堕落は、子供の時代に充分に飯を食べなかったという事が、その大部分の原因になっているのである。さればもし国家の力で、飢えつつ育ったという人間をなくすることができたならば、次の時代の国民は皆国家社会のため相当の働きをなしうるだけの人間になって来るので、そうなれば今日国家が監獄とか救貧院とか感化院とか慈善病院とかいろいろな設備や事業に投じている費用はいらなくなって来るのであって、かえってそのほうが

「人あるいは、かかる事業はよろしくこれを私人の慈善事業に

* Heyes, British Social Politics, 1913. pp. 110--112.

もちろんこの案に対しては反対演説も行なわれたが、煩わしいからそれは略して、今一つ時の教育院総裁ビレル氏が同じ日の下院議場で述べた演説の一節だけついでに次に書きしるす。

「私は考える、諸君の大多数は人の親であり、諸君のすべてはかつて子供であり、また諸君のある者は教師であった事もあろう。そうして、そういう境遇を経られた以上、諸君は、飢えた子供のやせ衰えた者に宗教上または学問上の事がらを教えようとする事の、いかに残酷な所業であるかを承知されているはずだと思う。かくのごとき児童に物を教えるため租税で取り立てた金を使うのは、公金を無益に浪費するというものである。……だから今ここに飢えたる児童がいるとすれば、まずそれに物を食わしてやるか、しからずんばその者の教育を断わるかのほかに道はない。しかし私は文部の当局者としてのちの方法を採るわけにはゆかぬ*。……」

* Ibid. pp. 116--119.

原案提出者及び賛成者の意見はだいたい上述のごとくであるが、その趣旨は議会において多数の是認するところとなり、さらに国王の裁可を得て、同年(一九〇六年)の十二月二十一日にいよいよ法律として公布さるるに至ったものである。今その全文を訳出すれば次のごとし。

一、一九〇二年の教育条例第三部に規定せる地方教育官庁は、その管轄内における公立小学校に通学せる児童のため食事を給与するについてその必要と認むるところの処置を採りうる。しかしてこの目的のために――

(い) 地方教育官庁は、これら児童に向かって食事給与の実行に当たれる委員(この条例においてはこれを「学校酒保委員*」と名づける)にその代表者を出してこれと協力しうべく、また、

(ろ) その委員を助くるがため、その事業の組織、準備及び経営に必要なるべき土地、建物、家具及び器具、ないし役員及び使用人を給しうる。

ただし、特に規定せる場合のほか、地方教育官庁は、かくのごとき食事に用いらるべき食物の購買に関しなんらの費用をも支出し得ざるものである。

* School Canteen Committee.

二、この条例にもとづき児童に食事を給与したる時は、各食事につき各児童の両親より一定の金額を徴収すべく、その額は地方教育官庁これを定むる。しかして両親がもしこれを支払わざる場合に、その原因たるその怠慢によるにあらざること明白なるにあらざる限りは、地方教育官庁はその両親に向かってその金額の支払いを請求するの義務がある……。

三、地方教育官庁にして、その管轄内における小学校に通学しつつある児童のうち、食物の不足の原因のために、これに向かって施されつつある教育の利益を充分に受くることあたわざるものあるを認め、かつ公の財源以外の財源には、この条例にもとづく食事の給与に要する食物の費用を支弁するに用うべきものなきか、またはその額不足することを確かめたる時は、その旨を教育院(文部省)に通ずることを得 る。しかして教育院は地方教育官庁をしてかかる食物の給与の費用を支弁するに必要なだけの額をば、地方税の中より支出するの権限を有せしめうる、ただし地方教育官庁が一会計年度内にこの目的のために支出しうる総額は一ポンドにつき半ペニーの率を越えてはならぬ、……。

四、(省略)

五、(省略)

六、公立小学校に職を求めつつある教師または現に職を奉じつつある教師は、この食事の給与に関し、またこれに要する費用の醵金 に関し、その義務としてこれが監督または補助をなすことを要求され、またはこれが監督または補助に関与すべからずと要求さるることはない。

七、この条例はスコットランドに適用せず。

八、この条例は一九〇六年の教育(食事公給)条例と名づける。

三、地方教育官庁にして、その管轄内における小学校に通学しつつある児童のうち、食物の不足の原因のために、これに向かって施されつつある教育の利益を充分に受くることあたわざるものあるを認め、かつ公の財源以外の財源には、この条例にもとづく食事の給与に要する食物の費用を支弁するに用うべきものなきか、またはその額不足することを確かめたる時は、その旨を教育院(文部省)に通ずることを

四、(省略)

五、(省略)

六、公立小学校に職を求めつつある教師または現に職を奉じつつある教師は、この食事の給与に関し、またこれに要する費用の

七、この条例はスコットランドに適用せず。

八、この条例は一九〇六年の教育(食事公給)条例と名づける。

(九月二十六日)

牙

牙