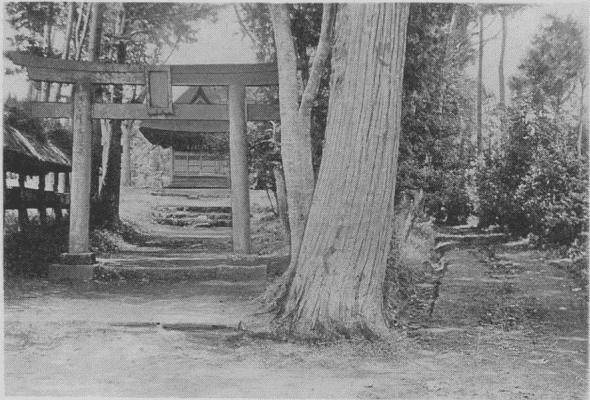

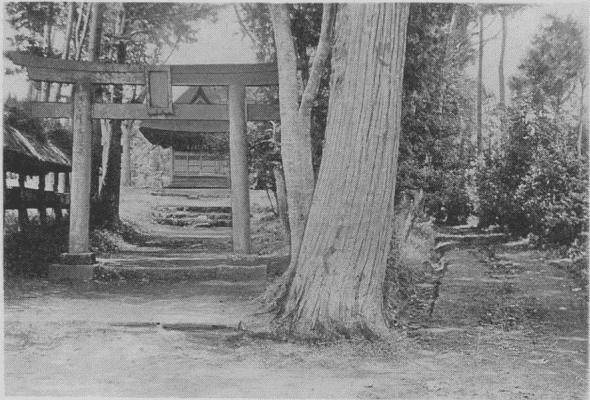

恒春園南面

[#改丁]

儂

恒春園南面

[#改丁]

儂の

村住居も、満六年になった。

暦の

齢は四十五、鏡を見ると

頭髪や満面の熊毛に白いのがふえたには

今更の様に驚く。

元来田舎者のぼんやり者だが、近来ます/\

杢兵衛太五作式になったことを自覚する。先日上野を歩いて居たら、

車夫が御案内しましょうか、と来た。銀座日本橋あたりで買物すると、田舎者扱いされて毎々腹を立てる。

後でぺろり舌を出されるとは知りながら、上等のを

否極上等のをと気前を見せて言い

値でさっさと買って来る様な子供らしいこともついしたくなる。然し

店硝子にうつる

乃公の

風采を見てあれば、

例令其れが

背広や紋付羽織袴であろうとも、着こなしの不意気さ、薄ぎたない

髯顔の間抜け加減、如何に

贔屓眼に見ても――いや此では田舎者扱いさるゝが当然だと、

苦笑いして帰って来る始末。此程村の巡査が遊びに来た。日清戦争の当時、出征軍人が羨ましくて、十五歳を満二十歳と偽り軍夫になって

澎湖島に渡った経歴もある男で、今は村の巡査をして、和歌など詠み、新年勅題の詠進などして居る。其巡査の話に、

正服帯剣で東京を歩いて居ると、あれは田舎のお

廻りだと

辻待の車夫がぬかす。如何して

分かるかときいたら、

眼で知れますと云ったと云って、大笑した。

成程眼で分かる――さもありそうなことだ。

鵜の目、鷹の目、

掏摸の眼、新聞記者の眼、

其様な眼から見たら、

鈍如した田舎者の眼は、

嘸馬鹿らしく見えることであろう。実際馬鹿でなければ田舎住居は

出来ぬ。人にすれずに悧巧になる道はないから。

東京に出ては

儂も立派な田舎者だが、田舎ではこれでもまだ中々ハイカラだ。儂の生活状態も大分変った。君が初めて来た頃の

彼あばら家とは

雲泥の相違だ。尤も何方が雲か

泥かは、其れは見る人の心次第だが、兎に角著しく変った。引越した年の秋、お

麁末ながら

浴室や女中部屋を建増した。其れから中一年置いて、明治四十二年の春、八畳六畳のはなれの書院を建てた。明治四十三年の夏には、八畳四畳板の間つきの客室兼物置を、ズッと裏の方に建てた。明治四十四年の春には、二十五坪の書院を西の方に建てた。而して十一間と二間半の一間幅の廊下を以て、母屋と旧書院と新書院の間を連ねた。何れも茅葺、古い所で九十何年新しいのでも三十年からになる古家を買ったのだが、外見は随分立派で、村の者は

粕谷御殿なぞ笑って居る。二三年ぶりに来て見た男が、

悉皆別荘式になったと云うた。御本邸無しの別荘だが、実際別荘式になった。畑も増して、今は宅地耕地で二千

余坪になった。以前は一切無門関、

勝手に屋敷の中を通る小学校通いの子供の草履ばた/\で驚いて朝寝の

眠をさましたもので、

乞食物貰い話客千客万来であったが、今は屋敷中ぐるりと竹の四ツ

目籬や、

、萩ドウダンの

生牆をめぐらし、外から手をさし入れて明けられる

様な形ばかりのものだが、

大小六つの門や枝折戸が出入口を

固めて居る。

己と籠を作って籠の中の鳥になって居るのが

可笑しくもある。但花や果物を無暗に

荒されたり、無遠慮なお客様に

擾わさるゝよりまだ可と思うて居る。個人でも国民でも斯様な所から「隔て」と云うものが出来、進んでは

喧嘩、訴訟、戦争なぞが生れるのであろう。

「後生願わん者は

糂 甕

甕一つも持つまじきもの」とは実際だ。物の所有は隔ての

原で、物の

執着は争の

根である。儂も何時しか必要と云う名の下に門やら牆やら作って了うた。まさか忍び返えしのソギ竹を黒板塀の上に列べたり、

煉瓦塀上に硝子の破片を剣の山と

植えたりはせぬつもりだが、何、

程度の問題だ、これで金でも出来たら案外

其様な事もやるであろうよ。

畑の物は可なり出来る。昨年は

陸穂の餅米が一俵程出来たので、自家で餅を舂いた。今年は大麦三俵

籾で六円なにがしに売った。田園生活をはじめてこゝに六年、自家の作物が金になったのは、此れが皮切だ。去年は月に十日

宛きまった作男を入れたが、美的百姓と

真物の百姓とは

反りが合わぬ所から半歳足らずで

解雇してしまい、時々近所の人を傭ったり、毎日仕事に来る片眼のおかみを使って居る。自分も時々やる。少し労働をやめて居ると、手が直ぐ

綺麗になり、稀に肥桶を

担ぐと直ぐ肩が

腫れる。元来物事に極不熱心な男だが、其れでも年の功だね、畑仕事も少しは上手になった。

最早地味に合わぬ

球葱を無理に作ろうともせぬ。最早胡麻を逆につるして近所の笑草にもならぬ。甘藷苗の

竪植もせぬ。

心をとめるものは心をとめ、肥料のやり時、中耕の

加減も、兎やら角やら先生なしにやって行ける。毎年

儂は

蔬菜花卉の

種を

何円と云う程買う。無論其れ程の

地積がある

訳でも必要がある訳でも無いが、種苗店の目録を見て居るとつい買いたくなって買うのだ。

蒔いてしまうのも中々骨だから、

育ったら事だが、幸か不幸か種の大部分は地に

入って消えて了う。

其度毎に種苗店の不徳義、種子の

劣悪を

罵るが、春秋の季節になると、また目録をくって注文をはじめる。馬鹿な事さ。然し儂等は趣味空想に生きて、必しも

結果には活きぬ。馬鹿な事をしなくなったら、儂が最後だ。

時の

経つは速いものだ。

越した年の秋実を蒔いた茶が、去年あたりから

摘め、今年は新茶が可なり出来た。砂利を敷いたり剪枝をしたり苦心の結果、水蜜桃も去年あたりから大分喰える。

苺は毎年移してばかり居たが、今年は毎日

喫飽をした上に、苺のシイロップが二

合瓶二十余出来た。生籬の萩が葉を見て花を見てあとは

苅られて萩籬の料になったり、林の散歩にぬいて来て

捨植にして置いた芽生の山椒が一年中の

薬味になったり、構わずに置く孟宗竹の

筍が汁の実になったり、杉籬の

剪みすてが

焚附になり、落葉の掃き寄せが腐って肥料になるも、皆時の

賜物である。追々と植込んだ樹木が根づいて独立が出来る様になり、支えの丸太が取り去られる。移転の秋坊主になる程苅り込んで非常の労力を以て隣村から

移植し、中一年を置いてまた庭の

一隅へ

移し植えた二尺八寸

廻りの

全手葉椎が、此頃では梢の枝葉も

蕃茂して、何時花が咲いたか、つい此程

内の女児が其下で大きな椎の実を一つ見つけた。と見て、妻が更に五六

粒拾った。「椎が

実った! 椎が実った!」

驩喜の声が家に

盈ちた。田舎住居は斯様な事が

大した喜の原になる。一日一日の眼には見えぬが、黙って働く自然の力をしみ/″\感謝せずには居られぬ。儂が植えた樹木は、

大抵根づいた。儂自身も少しは村に根を

下したかと思う。

少しはと儂は云うた。実は六年村に住んでもまだ村の者になり切れぬのである。固有の背水癖で、最初

戸籍までひいて村の者になったが、過る六年の成績を

省ると、儂自身もあまり良い村民であったと断言は出来ない。吉凶の場合、兵隊送迎は別として、村の集会なぞにも近来滅多に出ぬ。村のポリチックスには無論超然主義を執る。燈台下暗くして、東京近くの此村では、青年会が今年はじめて出来、村の図書館は一昨年やっと出来た。儂は唯傍観して居る。郡教育会、愛国婦人会、其他一切の公的性質を帯びた団体加入の勧誘は絶対的に拒絶する。村の小さな耶蘇教会にすらも

殆ど

往かぬ。昨年まで年に一回の月番役を勤めたが、月番の提灯を

預ったきりで、一切の事務は

相番の肩に投げかけるので、皆迷惑したと見えて、今年から月番を諭旨免職になった。儂自身の眼から見る儂は、無月給の別荘番、墓掃除せぬ墓守、買って売る事をせぬ植木屋の亭主、位なもので、村の眼からは、儂は到底一個の遊び人である。遊人の村に対する奉公は、盆正月に近所の若い者や女子供の相手になって遊ぶ位が落である。儂は最初一の

非望を懐いて居た。其は吾家の

燈火が見る人の喜悦になれかしと

謂うのであった。多少気張っても見たが、其内くたびれ、

気恥かしくなって、

儂は

一切説法をよした。而して吾儘一ぱいの生活をして居る。儂は告白する、儂は村の人にはなり切れぬ。此は儂の性分である。東京に居ても、田舎に居ても、何処までも

旅の人、宿れる人、見物人なのである。然しながら生年百に満たぬ

人の

生の六年は、決して短い月日では無い。儂は其六年を已に村に過して居る。儂が村の人になり切れぬのは事実である。然し儂が少しも村を

愛しないと云うのは

嘘である。ちと長い旅行でもして帰って来る

姿を見かけた近所の子供に「

何処へ往ったンだよゥ」と云われると、

油然とした嬉しさが心の

底からこみあげて来る。

東京が

大分攻め寄せて来た。東京を西に

距る唯三里、東京に依って生活する村だ。二百万の人の海にさす

潮ひく

汐の余波が村に響いて来るのは自然である。東京で瓦斯を使う

様になって、薪の需用が減った結果か、村の雑木山が大分

拓かれて

麦畑になった。道側の並木の

櫟楢なぞ伐られ掘られて、短冊形の

荒畑が続々出来る。武蔵野の特色なる雑木山を

無惨

拓かるゝのは、儂にとっては肉を

削がるゝ

思だが、生活がさすわざだ、

詮方は無い。筍が儲かるので、麦畑を潰して

孟宗藪にしたり、

養蚕の割が好いと云って桑畑が

殖えたり、大麦小麦より直接東京向きの甘藍白菜や園芸物に力を入れる様になったり、要するに

曩時の純農村は追々都会附属の菜園になりつゝある。京王電鉄が出来るので其等を気構え地価も騰貴した。儂が最初買うた地所は坪四十銭位であったが、此頃は壱円以上二円も其上もする様になった。地所買いも追々入り込む。儂自身東京から溢れ者の先鋒でありながら、滅多な東京者に入り

込まれてはあまり嬉しい気もちもせぬ。洋服、白足袋の男なぞ工場の地所見に来たりするのを

傍見する毎に、儂は眉を

顰めて居る。要するに東京が日々攻め寄せる。以前聞かなかった

工場の汽笛なぞが、

近来明け方の夢を驚かす様になった。村人も

寝ては居られぬ。十年前の此村を識って居る人は、皆が稼ぎ様の

猛烈になったに驚いて居る。

政党騒ぎと賭博は昔から三多摩の

名物であった。此頃では、選挙争に

人死はなくなった。儂が越して来た

当座は、まだ田圃向うの雑木山に

夜灯をとぼして賭博をやったりして居た。村の旧家の某が賭博に

負けて所有地一切勧業銀行の

抵当に入れたの、小農の某々が

宅地までなくしたの、と云う噂をよく聞いた。然し此の

数年来賭博風は吹き過ぎて、遊人と云う者も東京に往ったり、

比較的堅気になったりして、今は村民一同

真面目に稼いで居る。其筋の手入れが届くせいもあるが、第一

遊んで居られぬ程生活難が攻め寄せたのである。

儂の家族は、

主人夫婦の外明治四十一年の秋以来兄の末女をもらって居る。名を

鶴と云う。鶴は千年、千歳村に鶴はふさわしい。三歳の年

貰って来た頃は、碌々口もきけぬ

脾弱い児であったが、此の頃は中々

強健になった。もらい

立は、儂が

結いつけ

負ぶで三軒茶屋まで二里てく/\

楽に歩いたものだが、此の頃では身長三尺五寸、

体量四貫余。友達が無いが

淋しいとも云わず

育って居る。子供は全く田舎で育てることだ。

紙鳶すら自由に飛ばされず、

毬さえ思う様にはつけず、電車、自動車、馬車、人力車、自転車、

荷車、馬と

怪俄させ器械の引切りなしにやって来る東京の町内に

育つ子供は、本当に

惨なものだ。雨にぬれて

跣足で

けあるき、栗でも

甘藷でも長蕪でも生でがり/\食って居る田舎の子供は、眼から鼻にぬける様な怜悧ではないかも知れぬが、子供らしい子供で、衛生法を蹂躙して居るか知らぬが、中々病気はしない。

儂等親子三人の外に、女中が一人。

阿爺が天理教に凝って資産を無くし、母に死別れて八歳から農家の奉公に出て、今年二十歳だが碌にイロハも読めぬ女だ。

東郷大将の名は知って居るが、天皇陛下を知らぬ。

明治天皇崩御の際、妻は天皇陛下の概念を其原始的頭脳に

打込むべく大骨折った。天皇陛下を知らぬ

程だから、無論

皇后陛下や皇太子殿下を知る筈が無い。明治天皇崩御の

合点が行くと、

曰くだ、ムスコさんでもありますかい、おかみさんが

嘸困るでしょうねェ。御維新後四十五年、

帝都を

離るゝ唯三里、

加之二十歳の若い女に、まだ斯様な

葛天氏無懐氏の民が居ると思えば、イワン王国の創立者も中々心強い訳だ。斯無懐氏の女の

外に、テリアル種の小さな

黒牝犬が一匹。名をピンと云う。鶴子より

一月前にもらって、

最早五歳、

顎のあたりの毛が白くなって、

大分お

婆さんになった。毎年二度三疋四疋

宛子を生む。ピンの

子孫が近村に蕃殖した。近頃畜犬税がやかましいので、子供を縁づけるに骨が折れる。徒歩でも車でも出さえすると屹度

跟いて来るが、此頃では東京往復はお婆さん

骨らしい。一度車夫が戻り車にのせてやったら、其後は車に跟いて来て疲れると直ぐ車上の儂等を横眼に見上げる。今一疋デカと云うポインタァ

種の

牡犬が居る。甲州街道の浮浪犬で、ポチと云ったそうだが、ズウ体がデカイから儂がデカと名づけた。デカダンを

意味したのでは無い。

獰猛な相貌をした

虎毛の犬で、三四疋位の

聯合軍は造作もなく

噛み伏せる

猛犬だったので、競争者を追払ってずる/\にピンの押入

聟となった

訳である。儂も久しく

考えた末、届と税を出し、

天下晴れて彼を

郎等にした。郎等先生此頃では非常に柔和になった。第一眼光が違う。尤も

悪い

癖があって、今でも時々子供を

追かける。噛みはせぬが、

威嚇する。彼が

流浪時代に子供に

苛められた

復讎心が消えぬのである。子供と云えば、日本の子供はなぜ犬猫を

可愛がらぬのであろう。直ぐ

畜生と云っては打ったり石を投げたりする。矢張大人の真似を子供はするのであろう。禽獣を愛せぬ国民は、大国民の

資格が無い。犬猫をいじめる子供は、やがて

朝鮮人台湾人をいじめる大人である。ある犬通の話に、

野犬の牙は

飼犬のそれより長くて鋭く、且

外方へ

向くものだそうだ。

生物には

飢程恐ろしいものは無い。食にはなれた野犬が猛犬になり狂犬になるのは唯一歩である。

野武士のポチは郎等のデカとなって、犬相が大に良くなった。其かわり以前の強味はなくなった。富国強兵兎角両立し難いものとあって、デカが柔和に即ち

弱くなったのも

れぬ処であろう。以上二頭の犬の外、トラと云う

雄猫が居る。犬好きの家は、猫まで犬化して、トラは

畳の上より土に

寝るが好きで、儂等が出あるくと

兎の

如くピョン/\はねて

跟いて来る。米の

飯より

麦の飯、

魚よりも揚豆腐が好きで、主人を見真似たか梨や

甜瓜の喰い残りをがり/\

噛ったり、焼いた

玉蜀黍を片手で押えてわんぐり

噛みつきあの鋭い牙で粒を

食いかいてはぼり/\噛ったり、まさに

田園の猫である。来客があって、

珍らしく東京から魚を買ったら、トラ先生

早速口中に骨を立て、両眼に涙、口もとからは

涎をたらし、人

騒がせをしてよう/\命だけは取りとめた。犬猫の外に鶏が十羽。蜜蜂は二度

飼って二度逃げられ、今は空箱だけ残って居る。

天井の鼠、物置の

青大将、其他無断同居のものも多いが、

此等は

眷族の外である。(著者追記。犬のデカは大正二年の二月自動車に

轢かれて死に、猫のトラは正月行衛不明になり、ピンは五月肥溜に落ちて死んだ。)

猫の話で思い出したが、

儂は明治四十二年の春、

塩釜の宿で

牡蠣を食った時から

菜食を

廃した。明治三十八年十二月から菜食をはじめて、明治三十九、四十、四十一、と満三年の

精進、云わば昔の我に対する三年の

喪をやったようなものだ。以前はダシにも

昆布を使った。今は魚鳥獣肉何でも

食う。猪肉や鯛は尤も好物だ。然し

葷酒(酒はおまけ)

山門に入るを許したばかりで、平素の

食料は野菜、干物、豆腐位、来客か外出の場合でなければ滅多に

肉食はせぬから、折角の

還俗も頗る

甲斐がない訳である。甲州街道に

肴屋はあるが、無論塩物干物ばかりで、

都会に溢るゝ

、

秋刀魚の

廻って来る時節でもなければ、肴屋の触れ声を聞く事は、殆ど無い。ある時、東京式に若者が二人

威勢よく盤台を

担いで来たので、珍らしい事だと出て見ると、大きな盤台の中は

鉛節が五六本に

鮪の切身が少々、それから此はと驚かされたのは

血だらけの

鯊の頭だ。鯊の頭にはギョッとした。

蒲鉾屋からでも買い出して来たのか。誰が買うのか。ダシにするのか。

煮て食うのか。儂は泣きたくなった。一生の思出に、一度は

近郷近在の衆を呼んで、ピン/\した鯛の刺身煮附に、

雪の

様な米の

飯で腹が割ける程馳走をして見たいものだ。実際此処では

魚と云えば已に馳走で、鮮否は大した問題では無い。近所の子供などが時々真赤な顔をして居る。酒を飲まされたのでは無い。ふるい

鯖や鮪に

酔うたのである。此頃は、儂の

健啖も大に減った。而して平素菜食の結果、

稀に東京で西洋料理なぞ食っても、

甘いには甘いが、思う半分も

喰えぬ。最早儂の腸胃も

杢兵衛式になった。

書が

沢山ある

家、学を読む家、植木が好きな家、もとは近在の人達が斯く儂の家の事を云うた。儂を最初村に手引した石山君は、村塾を起して儂に英語を教えさせ自身漢学を教え、斯くて

千歳村を風靡する

心算であったらしい。然し其は石山君の失望であった。儂は何処までも自己本位の生活をした。ある学生は、あなたの

故郷は

此処では無い、大きな

樹木を植えたり家を建てたりはよくない、と切に忠告した。儂は顧みなかった。古い家ながら

小人数には広過ぎる

家を建て、盛に果樹観賞木を植え、

一切永住方針を執って吾生活の整頓に六年を費した。儂は儂の住居が水草を逐うて移る

天幕であらねばならぬことを知らぬでは無かった。また儂自身に漂泊の血をもって居ることを

否むことは出来なかった。従来儂の住居が五六年を一期とする経歴を記憶せぬでは無かった。だから儂は落ちつきたかった。

執着がして見たかった。自分の故郷を失ったからには、故郷を造って見たかった。而して六年間

孜々として吾巣を構えた。其結果は如何である? 儂が越して程なく

要あって来訪した東京の一

紳士は、あまり見すぼらしい家の

容子に掩い難い侮蔑を見せたが、今年来て見た時は、眼色に

争われぬ尊敬を現わした。其れに引易え、或信心家は最初片っ方しか無い

車井の釣瓶なぞに随喜したが、此頃ではつい近所に来て泊っても

寄っても

往かなくなった。即

儂の田園生活は、或眼からは成功で、或眼からは堕落に終ったのである。

堕落か成功か、

其様な

屑々な評価は如何でも構わぬ。儂は告白する、儂は自然がヨリ好きだが、人間が

嫌ではない。儂はヨリ多く田舎を好むが、

都会を

捨てることは出来ぬ。儂は一切が好きである。儂が

住居は武蔵野の一隅にある。平生読んだり書いたりする廊下の窓からは

甲斐東部の山脈が正面に見える。三年前建てた書院からは、東京の煙が望まれる。一方に山の雪を望み、一方に都の煙を眺むる儂の住居は、即ち都の味と田舎の趣とを両手に握らんとする儂の

立場と慾望を示して居るとも云える。斯慾望が何処まで衝突なく

遂げ得らるゝかは、疑問である。此両趣味の結婚は何ものを

生み出したか、若くは生み出すか、其れも疑問である。唯儂一個人としては、六年の

田舎住居の後、いさゝか

獲たものは、土に対する執着の意味をやゝ

解しはじめた事である。儂は他郷から此村に入って、唯六年を過ごしたに過ぎないが、それでも

吾が

樹木を植え、吾が種を

蒔き、我が家を建て、吾が汗を

滴らし、

吾不浄を

培い、而してたま/\

死んだ吾家の犬、猫、鶏、の

幾頭幾羽を葬った一町にも足らぬ土が、今は儂にとりて

着物の如く、

寧皮膚の如く、居れば安く、離るれば苦しく、之を失う場合を想像するに

堪えぬ程愛着を生じて来た。

己を以て人を推せば、先祖代々土の人たる農其人の土に対する感情も、其

一端を

覗うことが出来る。

斯執着の意味を多少とも解し得る

鍵を得たのは、田舎住居の

御蔭である。

然しながら

己が造った

型に

囚われ易いのが人の弱点である。執着は常に力であるが、執着は終に死である。宇宙は生きて居る。人間は生きて居る。蛇が

衣を脱ぐ如く、人は

昨日の己が死骸を後ざまに蹴て進まねばならぬ。個人も、国民も、永久に生くべく日々死して新に

生れねばならぬ。儂は少くも永住の形式を取って村の生活をはじめたが、果して

此処に永住し得るや否、疑問である。新宿八王子間の電車は、儂の

居村から

調布まで已に土工を終えて鉄線を敷きはじめた。トンカンと云う鉄の響が、近来警鐘の如く儂の耳に轟く。此は早晩儂を

此巣から追い立てる退去令の

先触ではあるまいか。愈電車でも開通した暁、儂は果して此処に

踏止まるか、寧東京に帰るか、或は更に文明を逃げて山に入るか。今日に於ては儂自ら解き得ぬ疑問である。

大正元年十二月二十九日

都も鄙も押なべて白妙を被る風雪の夕

武蔵野粕谷の里にて

徳冨健次郎

[#改丁]

明治三十九年の十一月中旬、彼等夫妻は

住家を探すべく東京から

玉川の方へ出かけた。

彼は其年の春千八百何年前に死んだ

耶蘇の旧跡と、まだ生きて居たトルストイの

村居にぶらりと順礼に出かけて、其八月にぶらりと帰って来た。帰って何を

為るのか分からぬが、

兎に

角田舎住居をしようと思って帰って来た。先輩の牧師に其事を話したら、玉川の附近に教会の伝道地がある、

往ったら如何だと云う。伝道師は御免を蒙る、生活に行くのです、と云ったものゝ、玉川と云うに心動いて、兎に角見に行きましょうと答えた。そうか、では

何日に案内者をよこそう、と牧師は云うた。

約束の日になった。案内者は影も見せぬ。無論牧師からはがき一枚も来ぬ。彼は

舌鼓をうって、案内者なしに妻と

二人西を指して

迦南の地を探がす可く出かけた。牧師は玉川の近くで

千歳村だと

大束に教えてくれた。彼等も玉川の近辺で千歳村なら直ぐ分かるだろうと大束にきめ

込んで、例の如くぶらりと出かけた。

「家を有つなら

草葺の家、而して一反でも

可、己が自由になる土を有ちたい」

彼は久しく、斯様な事を思うて居た。

東京は火災予防として絶対的草葺を禁じてしまった。草葺に住むと云うは、取りも直さず田舎に住む

訳である。最近五年余彼が住んだ原宿の借家も、今住んで居る青山高樹町の借家も、東京では田舎近い家で、草花位つくる余地はあった。然し借家借地は気が置ける。彼も郷里の九州には父から譲られた少しばかりの

田畑を有って居たが、其土は銭に化けて

追々消えてしまい、日露戦争終る頃は、最早

一撮の土も彼の手には残って居なかった。そこで草葺の家と一反の土とは、新に之を求めねばならぬのであった。

彼が二歳から中二年を除いて十八の春まで育った家は、即ち草葺の家であった。明治の初年薩摩境に近い

肥後の南端の漁村から熊本の郊外に越した時、父が求めた古家で、あとでは

瓦葺の一棟が建増されたが、

母屋は久しく茅葺であった。其茅葺をつたう春雨の

雫の様に、

昔のなつかし味が彼の頭脳に

滲みて居たのである。彼の家は加藤家の浪人の血をひいた軽い士の

末で、代々田舎の惣庄屋をして居て、農には元来縁浅からぬ家である。彼も十四五の頃には、僕に連れられ小作米取立の検分に出かけ、小作の家で飯を強いられたり無理に濁酒の盃をさゝれたりして困った事もあった。彼の父は地方官吏をやめて後、県会議員や

郷先生をする傍、殖産興業の率先をすると謂って、

女を製糸場の模範工女にしたり、

自家でも

養蚕製糸をやったり、

桑苗販売などをやって、いつも損ばかりして居た。桑苗発送季の忙しくて人手が足りぬ時は、彼の兄なぞもマカウレーの英国史を

抛り出して、

柄の短い肥後鍬を不器用な手に握ったものだ。弟の彼も鎌を持たされたり、苗を運ばされたりしたが、吾儘で気薄な彼は直ぐ

嫌になり、

疳癪を起してやめてしまうが例であった。

父は津田仙さんの農業三事や農業雑誌の読者で、出京の節は学農社からユーカリ、アカシヤ、カタルパ、

神樹などの苗を仕入れて帰り、其他種々の水瓜、

甘蔗など標本的に

試作した。好事となると実行せずに居れぬ性分で、ある時

菓樹は幹に疵つけ徒長を防ぐと結果に

効があると云う事を何かの雑誌で読んで、屋敷中の梨の

若木の膚を一本残らず小刀でメチャ/\に

縦疵をつけて歩いたこともあった。子の彼は父にも兄にも肖ぬなまけ者で、実学実業が大の嫌いで、父が丹精して置いた畑を荒らして

廻り、甘蔗と間違えて西洋

箒黍を

噛んで吐き出したり、未熟の水瓜を

窃と拳固で打破って川に投げ込んで

素知らぬ顔して居たり、

悪戯ばかりして居た。十六七の際には、学業不勉強の罰とあって一切書籍を取上げられ、爾後養蚕専門たるべしとの宣告の下に、近所の養蚕家に入門せしめられた。其家には十四になる娘があったので、当座は真面目に養蚕

稽古もしたが、一年足らずで嫌になってズル/\にやめて了うた。但右の養蚕家入門中、桑を切るとて大きな桑切庖丁を左の

掌の

拇指の根にざっくり切り込んだ其

疵痕は、彼が養蚕家としての試みの

記念として今も三日月形に残って居る。

斯様な記憶から、趣味としての田園生活は、久しく彼を引きつけて居たのであった。

青山高樹町の

家をぶらりと出た彼等夫婦は、まだ工事中の玉川電鉄の線路を三軒茶屋まで歩いた。

唯有る

饂飩屋に腰かけて、昼飯がわりに饂飩を食った。松陰神社で

旧知の世田ヶ谷往還を世田ヶ谷

宿のはずれまで歩き、交番に聞いて、

地蔵尊の道しるべから北へ里道に切れ込んだ。余程往って

最早千歳村であろ、まだかまだかとしば/\会う人毎に聞いたが、中々村へは来なかった。妻は靴に足をくわれて歩行に

難む。農家に入って草履を求めたが、無いと云う。

漸く小さな流れに出た。流れに

沿うて、腰硝子の障子など立てた

瀟洒とした

草葺の小家がある。ドウダンが美しく紅葉して居る。

此処は最早千歳村で、彼風流な草葺は村役場の書記をして居る人の家であった。彼様な家を、と彼等は思った。

会堂がありますか、耶蘇教信者がありますか、とある

家に寄ってきいたら、洗濯して居たかみさんが隣のかみさんと顔見合わして、「粕谷だね」と云った。粕谷さんの宅は

何方と云うたら、かみさんはふッと

噴き出して、「粕谷た人の名でねェだよ、粕谷って処だよ」と笑って、粕谷の石山と云う人が耶蘇教信者だと教えてくれた。

尋ね/\て到頭会堂に来た。其は玉川の近くでも何でもなく、

見晴しも何も無い桑畑の中にある小さな板葺のそれでも田舎には珍らしい白壁の建物であった。病人か狂人かと思われる様な蒼い顔をした眼のぎょろりとした五十余の

婦が、案内を請う彼の声に出て来た。会堂を借りて住んで居る人なので、一切の世話をする石山氏の宅は直ぐ奥だと云う。彼等は導かれて石山氏の広庭に立った。トタン

葺の横長い家で、一方には瓦葺の

土蔵など見えた。

暫くすると、草鞋ばきの人が出て来た。私が

石山八百蔵と名のる。年の頃五十余、頭の毛は大分

禿げかゝり、

猩々の様な顔をして居る。あとで知ったが、石山氏は村の

博識口利で、今も村会議員をして居るが、政争の

劇しい三多摩の地だけに、昔は自由党員で壮士を連れて奔走し、白刃の間を

潜って来た男であった。

推参の客は自ら名のり、牧師の

紹介で会堂を見せてもらいに来たと云うた。石山氏は心を得ぬと云う顔をして、牧師から何の手紙も来ては居ぬ、福富儀一郎と云う人は新聞などで承知をして居る、また隣村の信者で角田勘五郎と云う者の姉が福富さんの家に奉公して居たこともあるが、尊名は初めてだと、

飛白の筒袖羽織、

禿びた

薩摩下駄、

鬚髯もじゃ/\の彼が

風采と、

煤竹色の被布を着て痛そうに

靴を

穿いて居る白粉気も何もない女の

容子を、

胡散くさそうにじろじろ見て居た。然し田舎住居がしたいと云う彼の

述懐を聞いて、やゝ小首を

傾げてのち、それは会堂も無牧で居るから、都合によっては来てお

貰い申して、月々何程かずつ世話をして上げぬことはない、と云う

鷹揚な態度を石山氏はとった。兎に角会堂を見せてもろうた。

天井の低い

鮓詰にしても百人がせい/″\位の見すぼらしい会堂で、裏に小さな

部屋があった。もと耶蘇教の一時繁昌した時、村を西へ

距る一里余、甲州街道の古い宿調布町に出来た会堂で、其後調布町の耶蘇教が衰え会堂が不用になったので、石山氏外数名の千歳村の信者がこゝにひいて来たが、近来久しく無牧で、今は小学教員母子が借りて住んで居ると云うことであった。

会堂を見て、渋茶の馳走になって、家の息子に道を教わって、甲州街道の方へ往った。

晩秋の日は

甲州の山に傾き、膚寒い

武蔵野の夕風がさ/\尾花を

揺する野路を、夫婦は疲れ足曳きずって甲州街道を指して歩いた。

何処やらで

夕鴉が唖々と鳴き出した。

我儕の行末は如何なるのであろう? 何処に落つく我儕の運命であろう? 斯く思いつゝ、二人は黙って歩いた。

甲州街道に出た。あると云う馬車も来なかった。

唯有る店で、妻は

草履を買うて、靴をぬぎ、三里近い路をとぼ/\歩いて、漸く電燈の明るい新宿へ来た。

[#改ページ]

二月ばかり

経った。

明治四十年の一月である。ある日田舎の人が二人青山高樹町の

彼が

僑居に音ずれた。一人は石山氏、今一人は同教会執事角田新五郎氏であった。彼は牧師に

招聘されたのである。牧師は御免を蒙る、然し村住居はしたい。彼は斯く返事したのであった。

彼は千歳村にあまり気がなかった。近いと聞いた

玉川は一里の余もあると云う。風景も

平凡である。使って居た

女中は、

江州彦根在の者で、其

郷里地方には家屋敷を捨売りにして京、大阪や東京に出る者が多いので、

の様に

廉い地面家作の

売物があると云う。江州――

琵琶湖東の地、山美しく水清く、松茸が

沢山に出て、京奈良に近い――大に心動いて、早速郷里に

照会してもらったが、一向に返事が来ぬ。今時分田舎から都へ出る人はあろうとも、都から田舎にわざ/\

引込む者があろうか、

戯談に違いない、とうっちゃって置いたのだと云う事が後で知れた。江州の返事が来ない内、千歳村の石山氏は

無闇と

乗地になって、

幸い三つばかり売地があると知らしてよこした。あまり進みもしなかったが、兎に角往って見た。

一は上祖師ヶ谷で

青山街道に近く、一は品川へ行く

灌漑用水の流れに

傍うて居た。

此等は彼が

懐よりも

些反別が広過ぎた。最後に見たのが粕谷の

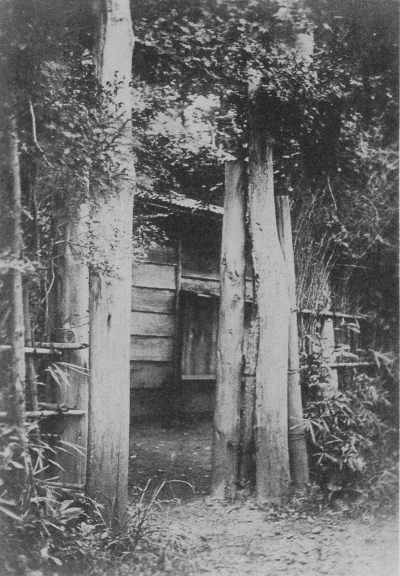

地所で、一反五畝余。小高く、一寸見晴らしがよかった。風に吹飛ばされぬようはりがねで

白樫の木にしばりつけた土間共十五坪の汚ない草葺の家が附いて居る。家の前は右の樫の一列から直ぐ

麦畑になって、家の後は小杉林から三角形の

櫟林になって居る。地面は石山氏外一人の所有で、家は

隣字の大工の有であった。其大工の

妾とやらが子供と棲んで居た。此れで我慢するかな、彼は斯く思いつゝ帰った。

石山氏はます/\乗地になって頻に所決を促す。江州からはたよりが無い。財布は日に/\軽くなる。彼は到頭粕谷の地所にきめて、手金を渡した。

手金を渡すと、今度は彼があせり出した。

万障一排して二月二十七日を

都落の日と定め、其前日二十六日に、彼等夫婦は若い娘を二人連れ、

草箒と

雑巾とバケツを持って、東京から

掃除に往った。案外道が遠かったので、娘等は大分弱った。

雲雀の歌が

纔に一同の心を慰めた。

来て見ると、前日中に明け渡す約束なのに、

先住の人々はまだ

仕舞いかねて、最後の荷車に物を積んで居た。以前石山君の

壮士をしたと云う

家主の大工とも

挨拶を交換した。其妾と云う

髪を

乱した女は、都の女等を

憎くさげに

睨んで居た。彼等は先住の出で去るを待って、畑の枯草の上に

憩うた。小さな墓場一つ隔てた

東隣の石山氏の親類だと云う

家のおかみが、

莚を二枚貸してくれ、土瓶の茶や漬物の

丼を持て来てくれたので、彼等は莚の上に

座って、持参の握飯を食うた。

十五六の唖に荷車を

挽かして、出る人々はよう/\出て往った。待ちかねた彼等は立上って掃除に向った。引越しあとの

空家は総じて立派なものでは無いが、彼等はわが

有になった

家のあまりの不潔に胸をついた。腐れかけた

麦藁屋根、ぼろ/\

崩れ落ちる荒壁、小供の

尿の

浸みた

古畳が六枚、茶色に

煤けた破れ唐紙が二枚、

蠅の

卵のへばりついた六畳一間の天井と、土間の崩れた一つ

竈と、

糞壺の糞と、おはぐろ色した

溷の

汚水と、其外あらゆる

塵芥を残して、先住は出て往った。掃除の手をつけようもない。女連は長い顔をして居る。彼は

憤然として竹箒押取り、下駄ばきのまゝ

床の上に飛び上り、ヤケに塵の雲を立てはじめた。女連も是非なく

手拭かぶって、

襷をかけた。

二月の日は短い。掃除半途に日が入りかけた。あとは石山氏に頼んで、彼等は

匆惶と帰途に就いた。

今日も甲州街道に馬車が無く、重たい足を曳きずり/\

漸く新宿に

辿り着いた時は、女連はへと/\になって居た。

明くれば明治四十年二月二十七日。ソヨとの風も無い二月には珍らしい

美日であった。

村から来てもらった三台の荷馬車と、厚意で来てくれた耶蘇教信者仲間の石山氏、角田新五郎氏、

臼田氏、角田勘五郎氏の息子、以上四台の荷車に荷物をのせて、

午食過ぎに送り出した。荷物の大部分は書物と植木であった。彼は

園芸が好きで、原宿五年の生活に、

借家に住みながら鉢物も地植のものも可なり有って居た。大部分は残して置いたが、其れでも原宿から高樹町へ持て来たものは少くはなかった。其等は皆持て行くことにした。荷車の諸君が斯様なものを、と笑った栗、

株立の

榛の木まで、駄々を

捏ねて車に積んでもろうた。

宰領には、原宿住居の間よく仕事に来た

善良な小男の三吉と云うのを頼んだ。

加勢に来た青年と、昨日粕谷に掃除に往った娘とは、おの/\告別して出て往った。暫く逗留して居た先の女中も、大きな風呂敷包を負って出て往った。隣に住む家主は、病院で重態であった。其

細君は自宅から病院へ往ったり来たりして居た。甚だ心ないわざながら、彼等は細君に

別を告げねばならなかった。別を告げて、門を出て見ると、門には早や

貸家札が張られてあった。

彼等夫妻は、当分加勢に来てくれると云う女中を連れ、手々に

手廻りのものや、ランプを持って、新宿まで電車、それから初めて調布行きの馬車に乗って、甲州街道を一時間余ガタくり、

馭者に教えてもらって、

上高井戸の

山谷で下りた。

粕谷田圃に出る頃、大きな

夕日が富士の方に入りかゝって、武蔵野一円

金色の光明を

浴びた。都落ちの一行三人は、長い

影を

曳いて新しい

住家の方へ田圃を歩いた。遙向うの青山街道に

車の

軋る

響がするのを見れば、先発の荷馬車が今まさに来つゝあるのであった。人と荷物は

両花道から草葺の

孤屋に乗り込んだ。

昨日掃除しかけて帰った家には、石山氏に頼んで置いた

縁無しの新畳が、六畳二室に敷かれて、流石に人間の住居らしくなって居た。昨日頼んで置いたので、先家主の

大工が、六畳裏の蛇でものたくりそうな

屋根裏を隠す可く粗末な天井を張って居た。

日の暮れ/″\に

手車の諸君も着いた。

道具の大部分は土間に、残りは外に

積んで、荷車荷馬車の諸君は茶一杯飲んで帰って行った。兎も角もランプをつけて、東京から

櫃ごと

持参の冷飯で

夕餐を済まし、彼等夫妻は西の六畳に、女中と三吉は頭合せに次の六畳に寝た。

明治の初年、薩摩近い

故郷から熊本に引出で、一時

寄寓して居た親戚の家から父が買った大きな草葺のあばら家に移った時、八歳の兄は「破れ家でも

吾家が好い」と喜んで踊ったそうである。

生れて四十年、一

反五

畝の土と十五坪の草葺のあばら

家の

主になり得た彼は、正に

帝王の気もちで、

楽々と足踏み伸ばして寝たのであった。

[#改ページ]

引越の翌日は、昨日の温和に引易えて、

早速田園生活の決心を試すかの様な烈しいからッ風であった。三吉は

植木を植えて了うて、「到底一年とは

辛抱なさるまい」と女中に

囁やいて帰って往った。昨日荷車を

挽いた諸君が、今日も来て井戸を

浚えてくれた。家主の彼は、半紙二帖、

貰物の干物少々持って、近所四五軒に挨拶に

廻った。其翌日は、石山氏の息子の案内で、一昨、昨両日骨折ってくれられた諸君の家を歴訪して、心ばかりの礼を述べた。臼田君の家は下祖師ヶ谷で、小学校に遠からず、

両角田君は大分離れて上祖師ヶ谷に二軒隣り合い、石山氏の家と彼自身の

家は粕谷にあった。何れも千歳村の内ながら、水の流るゝ

田圃に

下りたり、富士大山から

甲武連山を色々に見る原に上ったり、

霜解の里道を往っては江戸みちと彫った古い路しるべの石の立つ街道を横ぎり、

樫欅の村から麦畑、寺の門から村役場前と、廻れば一里もあるかと思われた。千歳村は以上三の

字の外、

船橋、

廻沢、

八幡山、

烏山、

給田の五字を有ち、最後の二つは甲州街道に

傍い、余は何れも街道の南北一里余の間にあり、粕谷が丁度中央で、一番戸数の多いが烏山二百余戸、一番少ないのが八幡山十九軒、次は粕谷の二十六軒、余は大抵五六十戸だと、

最早そろ/\小学の高等科になる石山氏の

息子が教えてくれた。

期日は三月一日、一月おくれで年中行事をする此村では二月一日、

稲荷講の当日である。礼廻りから帰った彼は、村の仲間入すべく紋付羽織に

更めて、午後石山氏に

跟いて当日の会場たる下田氏の家に往った。

其家は彼の家から石山氏の宅に往く中途で、小高い

堤を流るゝ

品川堀と云う玉川浄水の小さな

分派に沿うて居た。村会議員も勤むる

家で、会場は

蚕室の階下であった。千歳村でも戸毎に

蚕は飼いながら、蚕室を有つ家は指を屈する程しか無い。板の間に薄べり

敷いて、大きな欅の

根株の火鉢が出て居る。十五六人も寄って居た。石山氏が、

「これは今度東京から

来されて仲間に入れておもらい申してァと申されます

何某さんで」

と

紹介する。其尾について、彼は

両手をついて

鄭重にお

辞儀をする。皆が

一人

来ては挨拶する。石山氏の注意で、

樽代壱円仲間入のシルシまでに包んだので、皆がかわる/″\みやげの

礼を云う。粕谷は二十六軒しかないから、東京から来て仲間に

入ってくれるのは喜ばしいと云う意を繰り返し諸君が述べる。会衆中で

唯一人チョン

髷に結った

腫れぼったい

瞼をした大きな

爺さんが「これははァ

御先生様」と挨拶した。

やがてニコ/\笑って居る

恵比須顔の六十

許の爺さんが来た。石山氏は彼を爺さんに紹介して、組頭の浜田さんであると彼に告げた。彼は又もや両手をついて、何も分からぬ者ですからよろしく、と挨拶する。

二十五六人も寄った。これで人数は揃ったのである。

煙草の

烟。話声。彼真新しい欅の根株の火鉢を頻に撫でて色々に評価する

手合もある。米の値段の話から、六十近い

矮い真黒な

剽軽な爺さんが、若かった頃米が

廉かったことを話して、

「

俺と

卿は六合の米よ、早くイッショ(

一緒、一

升)になれば好い」

なんか歌ったもンだ、と

中音に

節をつけて歌い且話して居る。

腰の

腫物で座蒲団も無い板敷の長座は

苦痛の石山氏の注意で、

雑談会はやおら相談会に移った。慰兵会の

出金問題、此は隣字から

徴兵に出る時、此字から寸志を出す可きや否の問題である。馬鹿々々しいから出すまいと云う者もあったが、然し出して置かねば、此方から徴兵に出る時も貰う訳に行かぬから、結局出すと云う事に決する。

其れから

衛生委員の選挙、消防長の選挙がある。テーブルが持ち出される。

茶盆で集めた

投票を、

咽仏の大きいジャ/\

声の仁左衛門さんと、むッつり顔の

敬吉さんと立って投票の結果を

披露する。彼が組頭の爺さんが、

忰は足がわるいから消防長はつとまらぬと辞退するのを、皆が寄ってたかって無理やりに

納得さす。

此れで事務はあらかた終った。これからは

肝心の

飲食となるのだが、

新村入の彼は引越早々まだ荷も解かぬ

始末なので、

一座に挨拶し、勝手元に働いて居る若い人

達に

遠ながら目礼して引揚げた。

*

日ならずして彼は

原籍地肥後国葦北郡水俣から戸籍を東京府北多摩郡千歳村字粕谷に移した。子供の頃、自分は士族だと

威張って居た。戸籍を見れば、平民とある。彼は一時同姓の家に兵隊養子に往って居たので、何時の間にか平民となって居た。それを知らなかったのである。吾れから

捨てぬ

先きに、向うからさっさと片づけてもらうのは、

魯智深の

髯ではないが、

些惜しい気もちがせぬでもなかった。兎に角彼は最早

浪人では無い。無宿者でも無い。天下晴れて東京府北多摩郡千歳村字粕谷の忠良なる平民何某となったのである。

[#改ページ]

玉川に遠いのが第一の失望で、

井の水の悪いのが差当っての苦痛であった。

井は

勝手口から唯六歩、ぼろ/\に腐った

麦藁屋根が通路と井を

覆うて居る。

上窄りになった

桶の

井筒、鉄の

車は少し

欠けてよく綱がはずれ、

釣瓶は一方しか無いので、

釣瓶縄の一端を屋根の柱に

結わえてある。汲み上げた水が恐ろしく泥臭いのも尤、

錨を下ろして見たら、

渇水の折からでもあろうが、

水深が一尺とはなかった。

移転の翌日、信者仲間の人達が来て

井浚えをやってくれた。

鍋蓋、

古手拭、茶碗のかけ、色々の物が

揚がって来て、底は清潔になり、水量も多少は増したが、依然たる赤土水の

濁り水で、如何に無頓着の彼でもがぶ/\飲む気になれなかった。近隣の水を

当座は

貰って使ったが、何れも

似寄った赤土水である。墓向うの家の水を貰いに往った女中が、井を

覗いたら

芥だらけ虫だらけでございます、と顔を

蹙めて帰って来た。其向う隣の家に往ったら、

其処の息子が、

此家の水はそれは好い水で、演習行軍に来る兵隊なぞもほめて飲む、と得意になって吹聴したが、其れは赤子の時から飲み馴れたせいで、大した水でもなかった。

使い水は兎に角、

飲料水だけは他に求めねばならぬ。

家から五丁程西に当って、品川堀と云う小さな

流水がある。

玉川上水の分派で、品川方面の

灌漑専用の水だが、附近の村人は朝々顔も洗えば、

襁褓の洗濯もする、肥桶も洗う。

何ァに玉川の水だ、朝早くさえ汲めば汚ない事があるものかと、男役に彼は

水汲む役を引受けた。起きぬけに、

手桶と大きなバケツとを両手に提げて、霜を

んで流れに行く。顔を洗う。腰膚ぬいで冷水

摩擦をやる。日露戦争の余炎がまださめぬ頃で、

面籠手かついで朝稽古から帰って来る村の若者が「冷たいでしょう」と挨拶することもあった。摩擦を終って、

膚を入れ、手桶とバケツとをずンぶり流れに浸して

満々と水を汲み上げると、ぐいと両手に提げて、最初一丁が程は一気に小走りに急いで行く。

耐えかねて下ろす。腰而下の着物はずぶ濡れになって、水は七

分に減って居る。其れから半丁に

一休、また半丁に

一憩、家を目がけて幾休みして、やっと勝手に持ち込む頃は、水は六分にも五分にも減って居る。両腕はまさに

脱ける様だ。斯くして持ち込まれた水は、

細君女中によって

金漿玉露と

惜み/\使われる。

余り腕が痛いので、東京に出たついでに、渋谷の

道玄坂で

天秤棒を買って来た。

丁度股引尻からげ天秤棒を肩にした姿を山路愛山君に見られ、理想を実行すると

笑止な顔で笑われた。買って

戻った天秤棒で、早速翌朝から手桶とバケツとを振り分けに

担うて、

汐汲みならぬ髯男の水汲と出かけた。両手に提げるより

幾何か

優だが、使い馴れぬ肩と腰が思う様に言う事を聴いてくれぬ。天秤棒に肩を入れ、

曳やっと立てば、腰がフラ/\する。膝はぎくりと

折れそうに、体は

顛倒りそうになる。

と足を踏みしめると、天秤棒が遠慮会釈もなく肩を圧しつけ、五尺何寸其まゝ大地に釘づけの姿だ。思い切って

蹌踉とよろけ出す。十五六歩よろけると、息が詰まる様で、たまりかねて

荷を

下ろす。尻餅

舂く様に、捨てる様に下ろす。下ろすのではない、荷が下りるのである。

撞と云うはずみに大切の水がぱっとこぼれる。下ろすのも厄介だが、また

担ぎ上げるのが骨だ。路の二丁も担いで来ると、雪を欺く霜の朝でも、汗が満身に流れる。鼻息は

暴風の如く、心臓は早鐘をたゝく様に、

脊髄から後頭部にかけ

強直症にかゝった様に一種異様の

熱気がさす。眼が真暗になる。頭がぐら/\する。勝手もとに荷を下ろした

後は、失神した様に暫くは物も言われぬ。

早速右の肩が

瘤の様に

腫れ上がる。明くる日は左の肩を使う。左は

勝手が悪いが、痛い右よりまだ

優と、左を使う。直ぐ左の肩が腫れる。

両肩の

腫瘤で人間の駱駝が出来る。両方の肩に腫れられては、

明日は何で担ごうやら。夢の中にも肩が痛い。また水汲みかと思うと、

夜の

明くるのが恨めしい。妻が見かねて小さな肩蒲団を作ってくれた。

天秤棒の下にはさんで出かける。少しは楽だが、矢張苦しい。田園生活もこれではやりきれぬ。

全体誰に頼まれた訳でもなく、誰

誉めてくれる訳でもなく、何を苦しんで

斯様事をするのか、と内々

愚痴をこぼしつゝ、必要に迫られては

渋面作って朝々通う。

度重なれば、

次第に馴れて、肩の痛みも痛いながらに固まり、肩腰に多少

力が

出来、調子がとれてあまり水をこぼさぬ様になる。

今日は八分だ、今日は九分だ、と

成績の進むが一の

楽になる。

然しいつまで川水を汲んでばかりも居られぬので、一月ばかりして

大仕掛に

井浚をすることにした。

赤土からヘナ、ヘナから

砂利と、一

丈余も掘って、無色透明無臭而して無味の水が出た。奇麗に

浚ってしまって、井筒にもたれ、

井底深く二つ三つの涌き口から

潺々と

清水の湧く音を聴いた時、

最早水汲みの

難行苦行も

後になったことを、

嬉しくもまた残惜しくも思った。

[#改ページ]

跟いて来た女中は、半月手伝って東京へ帰った。あとは水入らずの二人きりで、田園生活が真剣にはじまった。

意気地の無い亭主に

連添うお蔭で、彼の妻は女中無しの

貧乏世帯は可なり持馴れた。自然が好きな彼女には、田園生活必しも苦痛ばかりではなかった。唯潔癖な彼女は周囲の不潔に

一方ならず

悩まされた。一番近い

隣が墓地に

雑木林、生きた人間の隣は近い所で小一丁も離れて居る。引越早々所要あって尋ねて来た老年の

叔母は「若い女なぞ、一人で

留守は出来ない所ですねえ」と云った。それでも彼の妻は唯一人留守せねばならぬ場合もあった。墓地の向う隣に、今は潰れたが、其頃博徒の

巣があって、

破落戸漢が多く出入した。一夜家をあけてあくる夕帰った彼は、雨戸の外に「今晩は」と、ざれた男の声を聞いた。「今晩は」と彼が答えた。雨戸の外の男は昨日主が留守であったことを知って居たが、

先刻帰ったことを知らなかったのである。大にドキマギした

容子であったが、調子を更えて「

宮前のお広さん処へは

如何参るのです?」と胡魔化した。宮前のお広さん処は、始終諸君が入り

浸る其

賭博の巣なのである。主の彼は可笑しさを

堪え、素知らぬ

振して、宮前のお広さん処へは、其処の墓地に

傍うて、ずッと

往って、と

馬鹿叮嚀に教えてやった。「へえ、ありがとうございます」と云って、舌でも出したらしい気はいであった。

門戸あけっぱなしで、人近く自然に近く生活すると、色々の薄気味わるい経験もした。ある時彼が縁に

背向けて読書して居ると、

後に

撞と物が落ちた。彼はふりかえって大きな

青大将を見た。

葺きっぱなしの屋根裏の竹に

絡んで

衣を脱ぐ拍子に滑り落ちたのである。今一尺縁へ出て居たら、

正しく彼が頭上に蛇が

降るところであった。

人烟稀薄な

武蔵野は、桜が咲いてもまだ中々寒かった。

中塗もせぬ荒壁は

恣に崩れ落ち、床の下は吹き通し、

唐紙障子も足らぬがちの家の内は、火鉢の火位で寒さは防げなかった。農家の冬は大きな

炉が

命である。農家の屋内生活に属する一切の趣味は炉辺に群がると云っても好い。炉の

焚火、

自在の鍋は、彼が田園生活の

重なる

誘因であった。然し彼が吾有にした十五坪の此草舎には、小さな炉は一坪足らぬ板の間に切ってあったが、

周囲が

狭くて三人とは

座れなかった。

加之其処は破れ壁から北風が吹き通し、屋根が低い割に炉が高くて、

熾な焚火は火事を覚悟しなければならなかった。彼は

一月ばかりして面白くない

此型ばかりの炉を見捨てた。先家主の大工や他の人に頼み、代々木新町の

古道具屋で建具の古物を追々に二枚三枚と買ってもらい、

肥車の上荷にして持て来てもろうて、無理やりにはめた。次の六畳の天井は、

煤埃にまみれた

古葭簀で、

腐れ屋根から雨が

漏ると、黄ろい

雫がぼて/\畳に落ちた。屋根屋に頼んで一度ならず繕うても、

盥やバケツ、古新聞、あらん限りの雨うけを畳の上に並べねばならぬ時があった。驚いたのは風である。三本の大きなはりがねで家を

樫の木にしばりつけてあるので、

風当りがひどかろうとは覚悟して居たが、実際吹かれて見て驚いた。西南は右の樫以外一本の木もない吹きはらしなので、南風西風は

用捨もなくウナリをうってぶつかる。はりがねに

縛られながら、小さな家はおびえる様に身震いする。富士川の瀬を越す舟底の様に

床が

跳る。それに樫の直ぐ下まで

一面の

麦畑である。武蔵野固有の

文言通り吹けば飛ぶ軽い土が、それ吹くと云えば直ぐ茶褐色の雲を立てゝ舞い込む。彼は前年

蘇士運河の船中で、船房の中まで舞い込む砂あらしに駭いたことがある。武蔵野の土あらしも、やわか

劣る可き。遠方から見れば火事の煙。寄って来る日は、眼鼻口はもとより、

押入、

箪笥の

抽斗の中まで

会釈もなく舞い込み、歩けば畳に白く足跡がつく。取りも直さず畑が

家内に引越すのである。

都をば塵の都と厭ひしに

田舎も土の田舎なりけり

あまり吹かれていさゝかヤケになった彼が名歌である。風が吹く、土が飛ぶ、霜が

冴える、水が荒い。四拍子

揃って、妻の手足は直ぐ

皸、霜やけ、あかぎれに飾られる。オリーヴ

油やリスリンを

塗った位では、血が止まらぬ。主人の

足裏も

鯊の

顋の様に

幾重も

襞をなして口をあいた。あまり

手荒い攻撃に、虎伏す野辺までもと

跟いて来た

糟糠の

御台所も、ぽろ/\涙をこぼす日があった。以前の比較的ノンキな東京生活を知って居る娘などが

逗留に来て見ては、

零落と思ったのであろ、台所の

隅で茶碗を洗いかけてしく/\泣いたものだ。

主人は新鋭の気に満ちて、零落どころか大得意であった。何よりも先ず

宮益の興農園から

柄の長い作切鍬、

手斧鍬、ホー、ハァト形のワーレンホー、レーキ、シャヴル、草苅鎌、

柴苅鎌など百姓の武器と、

園芸書類の

六韜三略と、種子と

苗とを仕入れた。一反五

畝の内、宅地、杉林、櫟林を除いて正味一反余の耕地には、大麦小麦が一ぱいで、

空地と云っては畑の中程に

瘠せこけた桑樹と枯れ

茅枯れ草の生えたわずか一畝に足らぬ位のものであった。彼は仕事の手はじめに早速其草を除き、重い作切鍬よりも軽いハイカラなワーレンホーで無造作に

畝を作って、原肥無し季節御構いなしの

人蔘二十日大根など

蒔くのを、近所の若い者は東京流の百姓は

彼様するのかと眼を

瞠って

眺めて居た。作ってある麦は、墓の向うの

所謂賭博の宿の麦であった。彼は其一部を買って、

邪魔になる部分はドシ/\青麦をぬいてしまい、果物好きだけに何よりも先ず水蜜桃を植えた。通りかゝりの

百姓衆に、

棕櫚縄を

蠅頭に結ぶ事を教わって、畑中に

透籬を結い、風よけの

生籬にす可く之に

傍うて杉苗を植えた。無論必要もあったが、一は面白味から彼はあらゆる

雑役をした。あらゆる不便と労力とを歓迎した。家から十丁程はなれた

塚戸の米屋が新村入を聞きつけて、半紙一帖持って

御用聞きに来た時、彼はやっと逃げ出した東京が早や先き廻りして居たかとばかりウンザリして

甚不興気な顔をした。

手脚を少し動かすと

一廉勉強した様で、汚ないものでも扱うと一廉謙遜になった様で、無造作に応対をすると一廉人を愛するかの様で、酒こそ飲まね新生活の

一盃機嫌で彼はさま/″\の可笑味を真顔でやってのけた。東京に居た頃から、園芸好きで、糞尿を扱う事は珍らしくもなかったが、村入しては好んで肥桶を

担いだ。最初はよくカラカフス無しの洋服を着て、

小豆革の帯をしめた。斯革の帯は、先年神田の十文字商会で六連発の短銃を買った時手に入れた弾帯で、短銃其ものは明治三十八年の十二月日露戦役果て、満洲軍総司令部凱旋の祝砲を聞きつゝ、今後は断じて護身の武器を帯びずと心に誓って、庭石にあてゝ鉄槌でさん/″\に

打破してしまったが、帯だけは罪が無いとあって今に残って居るのであった。洋服にも履歴がある。そも此洋服は、明治三十六年日蔭町で七円で買った白っぽい綿セルの

背広で、北海道にも此れで行き、

富士で死にかけた時も此れで上り、パレスチナから

露西亜へも此れで往って、トルストイの家でも

持参の

袷と此洋服を

更代に着たものだ。

西伯利亜鉄道の汽車の中で、此一張羅の洋服を脱いだり着たりするたびに、

流石無頓着な同室の露西亜の大尉も技師も、眼を

円く鼻の下を長くして見て居た歴史つきの

代物である。此洋服を着て甲州街道で新に買った肥桶を

青竹で担いで帰って来ると、八幡様に寄合をして居た村の

衆がドッと笑った。

引越後間もなく雪の日に老年の叔母が東京から尋ねて来た。其帰りにあまり路が

悪いので、矢張此洋服で

甲州街道まで車の後押しをして行くと、小供が見つけてわい/\

囃し立てた。よく笑わるゝ洋服である。此洋服で、

鍔広の麦藁帽をかぶって、塚戸に

酢を買いに往ったら、小学校

中の子供が門口に押し合うて不思議な現象を眺めて居た。彼の

好物の中に、

雪花菜汁がある。此洋服着て、

味噌漉持って、村の豆腐屋に五厘のおからを買いに往った時は、流石

剛の者も髯と

眼鏡と洋服に対していさゝかきまりが悪かった。引越し当座は、村の者も

東京人珍らしいので、妻なぞ出かけると、

女子供が、

「おっかあ、粕谷の仙ちゃんのお

妾の居た

家に越して来た東京のおかみさんが

通るから、出て来て見なァよゥ」

と、すばらしい長文句で

喚き立てゝ

大騒ぎしたものだ。

東京客が

沢山来た。新聞雑誌の記者がよく田園生活の

種取りに来た。

遠足半分の学生も来た。演説依頼の

紳士も来た。労働最中に洋服でも着た立派な東京紳士が来ると、彼は頗得意であった。村人の居合わす処で其紳士が丁寧に

挨拶でもすると、彼はます/\得意であった。彼は好んで斯様な都の客にブッキラ棒の

剣突を

喰わした。

芝居気も

衒気も彼には沢山にあった。

華美の中に華美を得

為ぬ彼は渋い中に華美をやった。彼は自己の為に田園生活をやって居るのか、

抑もまた人の為に田園生活の芝居をやって居るのか、分からぬ日があった。

小さな草屋のぬれ

縁に立って、

田圃を見渡す時、彼は

本郷座の舞台から桟敷や土間を見渡す様な気がして、ふッと

噴き出す事さえもあった。彼は一時片時も吾を忘れ得なかった。趣味から道楽から百姓をする彼は、自己の天職が見ることと感ずる事と而して其れを報告するにあることを

須臾も忘れ得なかった。彼の家から西へ四里、

府中町へ買った地所と家作の

登記に往った帰途、同伴の石山氏が彼を

誘うて調布町のもと耶蘇教信者の家に寄った。爺さんが出て来て種々雑談の末、石山氏が彼を

紹介して今度村の者になったと云うたら、爺さん

熟々彼の顔を見て、田舎住居も好いが、さァ

如何して暮したもんかな、役場の書記と云ったって

滅多に

欠員があるじゃなし、要するに村の信者の厄介者だと云う様な事を云った。そこで彼はぐっと

癪に

障り、

斯う見えても憚りながら文字の社会では

些は名を知られた男だ、其様な

喰詰め者と同じには見て貰うまい、と腹の中では

大に

啖呵を切ったが、虫を殺して彼は

俯いて居た。家が日あたりが好いので、先の大工の妾時代から遊び場所にして居た習慣から、休日には若い者や女子供が珍らしがってよく遊びに来た。妻が女児の一人に

其家をきいたら、小さな彼女は胸を突出し

傲然として「

大尽さんの

家だよゥ」と答えた。要するに彼等は

辛うじて大工の妾のふる巣にもぐり込んだ東京の喰いつめ者と多くの人に思われて居た。実際彼等は

如何様に

威張っても、東京の喰詰者であった。

但字を書く事は重宝がられて、彼も妻もよく手紙の代筆をして、

沢庵の二三本、小松菜の一二

把礼にもらっては、真実感謝して受けたものだ。彼はしば/\英語の教師たる可く要求された。妻は

裁縫の師匠をやれと勧められた。

自身上州の糸屋から此村の農家に

嫁いで来た

媼さんは、己が経験から一方ならず新参のデモ百姓に同情し、種子をくれたり、野菜をくれたり、桑があるから

養蚕をしろの、何の角のと親切に世話をやいた。

東京へはよく出た。最初一年が間は、

甲州街道に人力車があることすら知らなかった。調布新宿間の馬車に乗るすら

稀であった。彼等が

千歳村に越して間もなく、玉川電鉄は

渋谷から玉川まで開通したが、彼等は其れすら利用することが稀であった。田舎者は田舎者らしく

徒歩主義を執らねばならぬと考えた。彼も妻も低い下駄、

草鞋、ある時は

高足駄をはいて三里の路を往復した。しば/\暁かけて握飯食い/\出かけ、ブラ提灯を

便りに

夜晩く帰ったりした。

丸の

内三菱が原で、大きな煉瓦の建物を前に、

草原に足投げ出して、

悠々と握飯食った時、彼は実際好い気もちであった。彼は好んで田舎を東京にひけらかした。

何時も着のみ着のまゝで東京に出た。一貫目余の

筍を二本

担って往ったり、よく野茨の花や、白いエゴの花、野菊や

花薄を道々折っては、親類へのみやげにした。親類の女子供も、稀に遊びに来ては

甘藷を洗ったり、

外竈を

焚いて見たり、実地の

飯事を面白がったが、然し東京の

玄関から下駄ばきで尻からげ、やっとこさに荷物

脊負うて立出る田舎の叔父の姿を見送っては、

都の

子女として至って平民的な彼等も流石に

羞かしそうな

笑止な顔をした。

彼は田舎を都にひけらかすと共に、東京を田舎にひけらかす前に先ず田舎を田舎にひけらかした。彼は

一切の

角を隠して、周囲に同化す可く

努めた。彼はあらゆる村の

集会に出た。諸君が

廉酒を飲む時、彼は

肴の沢庵をつまんだ。葬式に出ては、「諸行無常」の旗持をした。

月番になっては、慰兵会費を一銭ずつ集めて廻って、自身役場に

持参した。村の耶蘇教会にも

日曜毎に参詣して、彼が村入して程なく

招かれて来た耳の遠い牧師の

説教を聴いた。荷車を借りて甲州街道に竹買いに行き、椎蕈ムロを

拵えると云っては屋根屋の手伝をしたりした。都の客に

剣突喫わすことはある共、田舎の客に

相手にならぬことはなかった。

誰にでもヒョコ/\頭を下げ、いざとなれば

尻軽に走り廻った。牛にひかれた妻も、

外竈の前に炭俵を敷いて座りながら、かき集めた落葉で麦をたき/\読書をしたりして「

大分話せる」と良人にほめられた。

玉川に遠いのが

毎も繰り返えされる失望であったが、井水が

清んだのでいさゝか慰めた。農家は毎夜風呂を立てる。彼等も成る可く立てた。最初寒い内は土間に立てた。水をかい込むのが面倒で、一週間も

沸かしては

入り沸かしては入りした。五日目位からは銭湯の仕舞湯以上に臭くなり、風呂の底がぬる/\になった。それでも入らぬよりましと笑って、

我慢して入った。夏になってから外で立てた。

井も近くなったので、水は日毎に新にした。

青天井の下の風呂は全く

爽々して好い。「

行水の捨て処なし虫の声」虫の

音に囲まれて、月を見ながら悠々と風呂に

浸る時、彼等は田園生活を祝した。時々雨が

降り出すと、傘をさして入ったり、海水帽をかぶって入ったりした。

夏休に逗留に来て居る娘なども、キャッ/\笑い

興じて

傘風呂に入った。

彼等が東京から越して来た時、麦はまだ六七寸、雲雀の歌も渋りがちで、赤裸な雑木林の

梢から

真白な富士を見て居た

武蔵野は、裸から若葉、若葉から青葉、青葉から五彩美しい秋の錦となり、移り変る自然の面影は、其日

其月

の趣を、初めて落着いて田舎に住む彼等の眼の前に

巻物の如くのべて見せた。彼等は

周囲の自然と人とに次第に親しみつゝ、一方には近づく冬を気構えて、取りあえず能うだけの防寒設備をはじめた。東と北に一間の

下屋をかけて、物置、女中部屋、薪小屋、食堂用の板敷とし、外に小さな

浴室を

建て、

井筒も栗の木の四角な

井桁に

更えることにした。畑も一

反四

畝程買いたした。観賞樹木も家不相応に植え込んだ。夏から秋の暮にかけて、

間歇的だが、

小婢も来た。十月の末、八十六の父と七十九の母とが不肖児の田舎住居を見に来た時、其前日夫妻で唖の少年を相手に立てた皮つきのまゝの栗の木の門柱は、心ばかりの歓迎門として父母を迎えた。而してタヽキは出来て居なかったが、丁度彼の誕生日の十月二十五日に浴室の

使用初をして、「日々新」と父が

其板壁に書いてくれた。

斯くて

千歳村の一年は、馬車馬の走る

様に、さっさと過ぎた。

今更の様だが、愉快は努力に、生命は希望にある。幸福は心の貧しきにある。感謝は物の乏しきにある。

例令此創業の一年が、稚気乃至多少の

衒気を帯びた浅瀬の波の深い意味もない

空躁ぎの一年であったとするも、彼はなお彼を此生活に導いた大能の手を感謝せずには居られぬ。

彼は生年四十にして初めて大地に脚を立てゝ人間の生活をなし始めたのである。

[#改丁]

樫の実が一つぽとりと落ちた。其

幽な響が消えぬうちに、

突と入って縁先に立った者がある。

小鼻に

疵痕の白く光った三十未満の男。駒下駄に

縞物ずくめの

小商人と云う

服装。眉から眼にかけて、

夕立の空の様な

真闇い顔をして居る。

「

私は是非一つ聞いていたゞきたい事があるンで」

と座に着くなり息をはずませて云った。

「私は

妻に不幸な者でして……

斯申上げると

最早御分かりになりましょうが」

最初は途切れ/\に、あとは次第に調子づいて、

盈ちた心を傾くる様に彼は熱心に話した。

彼は

埼玉の者、養子であった。

繭商法に失敗して、養家の身代を

殆んど

耗ってしまい、其恢復の為朝鮮から安東県に渡って、材木をやった。こゝで妻子を呼び迎えて、

暫暮らして居たが、思わしい事もないので、

大連に移った。日露戦争の翌年の秋である。大連に来て好い仕事もなく、

満人臭い裏町にころがって居る内に、子供を

亡くしてしまった。

「可愛いやつでした。

五歳でした、

女児でしたがね、

其れはよく私になずいて居ました。国に居た頃でも、私が外から帰って来る、母や

妻は無愛想でしても、

女児が

阿爺、阿爺と歓迎して、

帽子をしまったり、

其れはよくするのです。私も

全く女児を亡くしてがっかりしてしまいました。病気は急性肺炎でしたがね、医者に駈けつけ頼むと、来ると云いながら到頭来ません。其内息を引きとってしまったンです。医者は耶蘇教信者だそうですが、私が貧乏者なんだから、それで

其様な事をしたものでしょう。尤も医者もあとで吾子を亡くして、自分が

曾て斯々の事をした、それで

斯様な罰を受けたと

懺悔したそうですがね」

彼は暫く眼をつぶって居た。

「それから?」

「それから何時まで遊んでも居られませんから、夫婦である会社――左様、大連で一と云って二と下らぬ大きな会社と云えば大概御存じでしょう、其会社のまあ大将ですね、其大将の

家に奉公に住み込みました。

何しろ大連で一と云って二と下らぬ会社なものですから、生活なンかそりゃ

贅沢なもンです。召使も私共夫婦の外に五六人も居ました。奥さんは

好い方で、私共によく眼をかけてくれました。其内奥さんは何か用事で一寸内地へ帰られました。奥さんが内地へ帰られてから、二週間程経つと、

如何も妻の

容子が

変って来ました。――妻ですか、何、美人なもンですか、

些も好くはないのです」と彼は吐き出す様に云った。

「妻の容子がドウも

変になりました。私も気をつけて見て居ると、

腑に落ちぬ事がいくらもあるのです。主人が馬車で帰って来ます。二階で呼鈴が鳴ると、妻が白いエプロンをかけて、

麦酒を盆にのせて持て行くのです。私は階段下に居ます。妻が

傍眼に一寸私を見て、ずうと二階に上って行く。一時間も二時間も下りて来ぬことがあります。私は耳をすまして二階の物音を聞こうとしたり、

窃と主人の書斎の

扉の外に

抜足してじいッと聴いたり、

鍵の穴からも

覗いて見ました。が、厚い厚い

扉です。中は

寂然して何を

為て居るか分かりません。私は実に――」

彼は泣き声になった。一つに

寄った

真黒い彼の眉はビリ/\動いた。

唇は

顫えた。

「妻の

眼色を読もうとしても、主人の

貌色に気をつけても、

唯疑念ばかりで証拠を押えることが出来ません。

斯様な処に奉公するじゃないと幾度思ったか知れません。また

其様妻に云ったことも一度や二度じゃありません。けれども妻は其度に腹を立てます。斯様にお世話になりながら奥様のお留守にお暇をいたゞくなんかわたしには出来ない、其様に出たければあなた一人で勝手に何処へでもお

出なさい、何処ぞへ仕事を探がしに

御出なさい、と

突慳貪に云うンです。

最早私も堪忍出来なくなりました」

「そこである日妻を無理に大連の郊外に連れ出しました。誰も居ない

川原です。種々と妻を詰問しましたが、

如何しても実を

吐きません。其れから懐中して居た短刀をぬいて、

白状するなら

宥す、

嘘を

吐くなら命を

貰うからそう思え、とかゝりますと、妻は血相を変えて、全く主人に無理されて一度済まぬ事をした、と云います。嘘を吐け、一度二度じゃあるまい、と畳みかけて

責めつけると、

到頭悉皆白状してしまいました」

彼はホウッと長い息をついた。

「それから私は主人に詰問の手紙を書きました。すると翌日主人が私を書斎に呼びまして『ドウも実に済まぬ事をした。主人の

俺が

斯う手をついてあやまるから、

何卒内済にしてくれ。其かわり君の将来は必俺が面倒を見る。

屹度成功さす。これで一先ず内地に帰ってくれ』と云って、二百円、左様、手の切れる

様な十円

札でした、二百円呉れました」

「君は其二百円を貰ったンだね、

何故其短刀で其男を刺殺さなかった?」

彼は

俯いた。

「それから?」

「それから

一旦内地に帰って、また大連に行きました。

最早主人は私達に取合いません。面会もしてくれません」

「

而して今は?」

「今は東京の

場末に、小さな小間物屋を出して居ます」

「

細君は?」

「妻は一緒に居るのです」

話は暫く絶えた。

「一緒に居ますが、面白くなくて/\、

胸がむしゃくしゃして

仕様がないものですから、それで

今日は――」

*

忽然と風の吹く様に来た男は、それっきり影も見せぬ。

[#改ページ]

田の

畔に

赭い

百合めいた

萱草の花が咲く頃の事。ある日太田君がぶらりと東京から遊びに来た。暫く話して、

百草園にでも往って見ようか、と主人は云い出した。百草園は

府中から遠くないと聞いて居る。府中まではざッと四里、これは

熟路である。時計を見れば十一時、ちと

晩いかも知れぬが、然し夏の日永の折だ、行こう行こうと云って、早昼飯を食って出かけた。

大麦小麦はとくに

刈られて、畑も田も森も林も何処を見ても

緑ならぬ処もない。其緑の中を

一条白く西へ西へ山へ山へと

這って行く甲州街道を、二人は話しながらさッさと歩いた。太田君は

紺絣の単衣、足駄ばきで古い

洋傘を

手挾んで居る。主人の彼は例のカラカフス無しの古洋服の

一張羅に小豆革の帯して手拭を腰にぶらさげ、麦藁の海水帽をかぶり、

素足に

萎えくたれた茶の運動靴をはいて居る。二人はさッさと歩いた。太田君は以前社会主義者として、

主義宣伝の為、平民社の出版物を積んだ小車をひいて日本全国を漫遊しただけあって、中々健脚である。主人は歩くことは好きだが、足は云う甲斐もなく弱い。一日に十里も歩けば、二日目は骨である。二人は

大胯に歩いた。

蒸暑い日で、二人はしば/\額の汗を

拭うた。

府中に来た。千年の

銀杏、

欅、杉など

欝々蒼々と茂った大国魂神社の横手から南に入って、青田の中の石ころ路を半里あまり行って、

玉川の

磧に出た。此辺を

分倍河原と云って、新田義貞大に

鎌倉北条勢を破った古戦場である。玉川の

渡を渡って、また十丁ばかり、

長堤を築いた様に川と共に南東走する低い連山の中の唯有る小山を

攀じて百草園に来た。もと松蓮寺の

寺跡で、今は横浜の某氏が

別墅になって居る。境内に草葺の茶屋があって、料理宿泊も出来る。茶屋からまた一段

堆丘を上って、大樹に日をよけた

恰好の

観望台がある。二人は其処の

素床に

薄縁を敷いてもらって、汗を拭き、茶をのみ、菓子を食いながら眼を

騁せた。

東京近在で展望無双と云わるゝも

譌ではなかった。

生憎野末の空少し

薄曇りして、筑波も野州上州の山も近い

秩父の山も東京の影も今日は見えぬが、つい足下を北西から南東へ青白く流るゝ玉川の流域から「夕立の空より広き」と云う武蔵野の平原をかけて自然を表わす濃淡の緑色と、

磧と人の手のあとの道路や家屋を示す

些の灰色とをもて

描かれた大きな

鳥瞰画は、手に取る様に二人が眼下に

展げられた。「

好い

喃」二人はかわる/″\

景を

讃めた。

やゝ

眺めて居る内に、緑の武蔵野がすうと

翳った。時計をもたぬ二人は

最早暮るゝのかと思うた。蒸暑かった日は

何時しか忘られ、水気を含んだ風が冷々と顔を撫でて来た。

唯見ると、玉川の上流、青梅あたりの空に

洋墨色の雲がむら/\と立って居る。

「夕立が来るかも知れん」

「

然、降るかも知れんですな」

二人は茶菓の

代を置いて、山を下りた。太田君はこれから日野の停車場に出て、汽車で帰京すると云う。日野までは一里強である。山の下で二人は手を分った。

「それじゃ」

「じゃ又」

人家の

珊瑚木の

生籬を廻って太田君の

後姿は消えた。残る一人は淋しい心になって、西北の空を横眼に見上げつゝ

渡の方へ歩いて行った。

川上の空に湧いて見えた黒雲は、

玉川の水を

趁うて南東に流れて来た。彼の一足毎に空はヨリ

黯くなった。彼は足を早めた。然し彼の足より雲の脚は尚早かった。

一の

宮の渡を渡って分倍河原に来た頃は、空は真黒になって、北の方で

殷々 々

々雷が攻太鼓をうち出した。農家はせっせとほし麦を取り入れて居る。府中の方から来る

肥料車も、あと押しをつけて、

曳々声して家の方へ急いで居る。

「太田君は

何の辺まで往ったろう?」

彼は

一瞬時斯く思うた。而して今にも泣き出しそうな

四囲の中を、黙って急いだ。

府中へ来ると、

煤色に暮れた。時間よりも寧空の黯い為に町は最早火を

点して居る。早や一粒二粒夕立の先駆が落ちて来た。

此処で夕立をやり過ごすかな、彼は一寸斯く思うたが、こゝに

何時霽れるとも知らぬ雨宿りをすべく彼の心はとく四里を隔つる

家に急いで居た。彼は一の店に寄って

糸経を買うて

被った。腰に下げた

手拭をとって、海水帽の上から

確と

頬被をした。而して最早大分

硬ばって来た

脛を

踏張って、急速に歩み出した。

府中の町を出はなれたかと思うと、

追かけて来た黒雲が彼の

頭上で

破裂した。

突然に天の

水槽の底がぬけたかとばかり、雨とは云わず

瀑布落しに

撞々と落ちて来た。紫色の光がぱッと射す。

直ぐ頭上で、火薬庫が爆発した様に

劇しい

雷が鳴った。彼はぐっと

息が

詰った。本能的に彼は

奔り出したが、所詮此雷雨の重囲を脱けることは出来ぬと観念して、歩調をゆるめた。此あたりは、宿と村との中間で、雷雨を避くべき一軒の人家もない。人通りも絶え果てた。彼は唯一人であった。雨は少しおだれるかと思うと、また思い出した様にざあ

ドウ

と

漲り落ちた。彼の頬被りした

海水帽から四方に小さな瀑が落ちた。

糸経を被った甲斐もなく総身濡れ

浸りポケットにも靴にも一ぱい水が

溜った。彼は水中を泳ぐ様に歩いた。紫色や桃色の

電がぱっ/\と一しきり闇に降る

細引の

様な太い雨を見せて光った。ごろ/\/\

雷がやゝ遠のいたかと思うと、意地悪く舞い戻って、

夥しい

爆竹を一度に点火した様に、ぱち/\/\彼の頭上に

砕けた。

長大な革の鞭を彼を目がけて打下ろす音かとも受取られた。

其度に彼は思わず

立竦んだ。

如何しても落ちずには

済まぬ

雷の鳴り様である。何時落ちるかも知れぬと最初思うた彼は、

屹度落ちると

覚期せねばならなかった。屹度彼の頭上に落ちると覚期せねばならなかった。

此街道の此部分で、今動いて居る

生類は彼一人である。雷が

生き者に落ちるならば即ち彼の上に落ちなければならぬ。雷にうたれて

死ぬ運命の人間が、地の此部分にあるなら、其は取りも

直さず彼でなくてはならぬ。彼は是非なく死を覚期した。彼は生命が惜しくなった。今此処から三里

隔てゝ居る家の妻の顔が歴々と彼の眼に見えた。彼は電光の如く

自己の生涯を省みた。其れは

美しくない半生であった。妻に対する

負債の数々も、緋の

文字をもて書いた様に顕れた。彼は此まゝ雷にうたれて死んだあとに残る者の運命を考えた。「

一人はとられ一人は残さるべし」と云う聖書の恐ろしい宣告が彼の

頭に

閃いた。彼は反抗した。然し其反抗の無益なるを知った。雷はます/\

劇しく鳴った。

最早今度は落ちた、と彼は

毎々観念した。而して彼の心は却て落ついた。彼の心は一種自己に対し、妻に対し、一切の

生類に対する

憐愍に満された。彼の

眼鏡は雨の故ならずして

曇った。斯くして夕暮の街道二里を、彼は雷と共に歩いた。

調布の町に入る頃は、雷は彼の頭上を過ぎて、東京の方に鳴った。雨も

小降りになり、やがて止んだ。暮れたと思うた日は、

生白い

夕明になった。調布の町では、道の

真中に五六人立って何かガヤ/\云いながら

地を見て居る。雷が落ちたあとであろう、煙の様なものがまだ地から立って居る。戸口に立ったかみさんが、向うのかみさんを呼びかけ、

「洗濯物取りに

出りゃあの雷だね、わたしゃ

薪小屋に逃げ込んだきり、出よう/\と思ったけンど、如何しても出られなかったゞよ」

と云って居る。

雷雨が過ぎて、最早

大丈夫と思うと、彼は急に劇しい疲労を覚えた。

濡れた洋服の冷たさと重たさが身にこたえる。足が痛む。腹はすく。彼は重たい/\足を曳きずって、一足ずつ歩いた。滝坂近くなる頃は、永い/\夏の日もとっぶり暮れて了うた。雨は止んだが、東北の空ではまだ時々ぱッ/\と稲妻が火花を散らして居る。

家へ六七丁の

辺まで

辿り着くと、白いものが立って居る。それは

妻であった。家をあけ、犬を連れて、迎に出て居るのであった。あまり

晩いので屹度先刻の雷におうたれなすったと思いました、と云う。

*

翌々日の新聞は、彼が其日行った

玉川の少し下流で、雷が小舟に落ち、

舳に居た男はうたれて即死、而して

艫に居た男は無事だった、と云う事を報じた。

「一人はとられ、一人は残さるべし」の句がまた彼の頭に浮んだ。

[#改ページ]

村の人になった

年、玉川の

磧からぬいて来た一本の月見草が、今はぬいて捨てる程に

殖えた。此頃は十数株、

少くも七八十輪

宵毎に咲いて、

黄昏の庭に月が落ちたかと疑われる。

月見草は人好きのする花では無い。

殊に

日間は昨夜の花が

赭く

凋萎たれて、如何にも思切りわるくだらりと

幹に付いた

態は、見られたものではない。然し

墨染の夕に咲いて、

尼の様に冷たく澄んだ色の黄、

其香も幽に冷たくて、夏の夕にふさわしい。

花弁の一つずつほぐれてぱっと開く音も聴くに面白い。独物思うそゞろあるきの黄昏に、唯一つ黙って咲いて居る此花と、はからず眼を見合わす時、誰か

心跳らずに居られようぞ。月見草も亦心浅からぬ花である。

八九歳の弱い男の子が、ある城下の郊外の

家から、川添いの砂道を小一里もある小学校に通う。途中、一方が

古来の

死刑場、一方が墓地の其

中間を通らねばならぬ処があった。死刑場には、不用になった黒く塗った絞台や、今も乞食が住む非人小屋があって、夕方は覚束ない火が小屋にともれ、一方の

古墳新墳累々と立並ぶ墓場の砂地には、初夏の頃から沢山月見草が咲いた。

日間通る時、彼は

毎に赭くうな

垂れた

昨宵の花の死骸を見た。学校の帰りが晩くなると、彼は薄暗い墓場の石塔や土饅頭の蔭から黄色い眼をあいて彼を

覗く花を見た。

斯くて月見草は、彼にとって早く死の花であった。

其墓場の一端には、彼が

甥の墓もあった。甥と云っても一つ違い、五つ六つの

叔父甥は常に共に遊んだ。ある時叔父は筆の

軸を甥に与えて、犬の如く

啣えて振れと命じた。従順な子は二度三度云わるゝまゝに振った。叔父はまた振れと迫った。甥はもういやだと頭を

掉った。憎さげに甥を

睨んだ叔父は、其筆の軸で甥の

頬をぐっと突いた。甥は声を立てゝ泣いた。其甥は腹膜炎にかゝって、

明くる年の正月元日病院で死んだ。

屠蘇を祝うて居る席に死のたよりが

届いた。叔父の彼は異な気もちになった。彼ははじめてかすかな Remorse を感じた。

墓地は一方大川に

面し、一方は其大川の分流に接して居た。甥は其分流近く

葬られた。甥が死んで二三年、小学校に通う様になった叔父は、ある夏の日ざかりに、二三の友達と其小川に泳いだ。自分の甥の墓があると誇り

貌に告げて、彼は友達を引張って、甥の墓に

詣った。而して其小さな墓石の前に、真裸の友達とかわる/″\

跪いて、

凋れた月見草の花を折って、墓前の砂に

插した。

彼は今月見草の花に幼き昔を夢の様に見て居る。

[#改ページ]

人声が

賑やかなので、往って見ると、

久さんの家は

何時の間にか解き

崩されて、

煤けた

梁や

虫喰った柱、黒光りする大黒柱、屋根裏の

煤竹、それ/″\

類を分って積まれてある。近所近在の人々が大勢寄ってたかって居る。

件の

古家を買った人が、崩す其まゝ古材木を競売するので、

其れを買いがてら見がてら寄り集うて居るのである。一方では、まだ崩し残りの壁など崩して居る。時々

壁土が

撞と落ちて、ぱっと汚ない煙をあげる。汚ないながらも可なり大きかった家が取り崩され、

庭木や境の樫木は売られて切られたり掘られたりして、其処らじゅう明るくガランとして居る。

家族はと見れば、三坪程の木小屋に

古畳を敷いて、眼の少し下って

肥え

脂ぎったおかみは、例の如くだらしなく胸を開けはだけ、おはぐろの

剥げた歯を桃色の

齦まで見せて、買主に出すとてせっせと茶を沸かして居る。頬冠りした主人の久さんは、例の厚い下唇を

突出したまゝ、吾不関焉と云う顔をして、コト/\

藁を打って居る。婆さんや唖の

巳代吉は本家へ帰ったとか。末の子の久三は学校へでも往ったのであろ、姿は見えぬ。

一切の人と物との上に泣く様な

糠雨が落ちて居る。

あゝ

此家も

到頭潰れるのだ。

今は二十何年の昔、村の口きゝ石山某に、女一人子一人あった。弟は一人前なかったので婿養子をしたが、

婿と舅の折合が悪い為に、

老夫婦は息子を連れて新家に出た。

今解き崩されて

片々に売られつゝある

家が即ち其れなのである。己が娘に己が貰った婿ながら、気が合わぬとなれば仇敵より憎く、

老夫婦は家財道具万端好いものは

皆引たくる様にして持って出た。よく実る柿の木まで掘って持って往った。

痴な息子も年頃になったので、調布在から出もどりの女を嫁にもろうてやった。名をお

広と云って某の宮様にお乳をあげたこともある女であった。

婿入の時、

肝腎の婿さんが厚い下唇を突出したまま戸口もとにポカンと立って居るので、皆ドッと笑い出した。久太郎が彼の名であった。

久さんに一人の義弟があった。久さんが生れて間もなく、村の

櫟林に

棄児があった。農村には人手が

宝である。石山の爺さんが右の棄児を

引受けて育てた。棄児は大きくなって、名を

稲次郎と云った。彼の養父、久さんの実父は、一人前に足りぬ可愛の

息子が

行く/\の力にもなれと、稲次郎の為に新家の近くに小さな家を建て彼にも妻をもたした。

ある年の正月、石山の爺さんは年始に行くと

家を出たきり行方不明になった。探がし探がした結果、彼は

吉祥寺、境間の鉄道線路の土をとった穴の中に真裸になって死んで居た。彼は酒が好きだった。年始の酒に酔って穴の中に倒れ

凍死んだのを物取りが来て

剥いだか、それとも

追剥が殺して着物を剥いだか、

死骸は何も告げなかった。彼は新家の直ぐ西隣にある墓地に葬られた。

主翁が死んで、石山の新家は

の

天下になった。誰も

久さんの

家とは云わず、宮前のお広さんの家と云った。宮前は八幡前を謂うたのである。外交も内政も彼女の手と口とでやってのけた。彼女は

相応に久さんを

可愛がって面倒を見てやったが、無論亭主とは思わなかった。一人前に足らぬ久さんを亭主にもったおかみは、

義弟稲次郎の子を二人まで

生んだ。其子は兄が唖で弟が盲であった。罪の結果は恐ろしいものです、と久さんの義兄はある人に語った。其内、稲次郎は此辺で所謂

即座師、

繭買をして失敗し、田舎の失敗者が皆する様に東京に流れて往って、

王子で首を

縊って死んだ。其妻は子供を連れて再縁し、其住んだ家は

隣字の大工が妾の住家となった。私も棺桶をかつぎに往きましたでサ、王子まで、と久さん自身稲次郎の事を問うたある人に語った。

背後は雑木林、前は

田圃、西隣は墓地、東隣は若い頃彼自身遊んだ好人の

辰爺さんの家、それから少し離れて居るので、云わば一つ家の石山の新家は

内証事には

誂向きの場所だった。石山の爺さんが死に、稲次郎も死んだあと、久さんのおかみは更に女一人子一人生んだ。唖と盲は稲次郎の

胤と分ったが、

彼二人は久さんのであろ、とある人が云うたら、否、否、あれは

何某の子でさ、とある村人は久さんで無い外の男の名を云って

苦笑した。Husband-in-Law の子で無い子は、次第に

殖えた。殖えるものは、父を異にした子ばかりであった。新家に出た時石山の老夫婦が持て出た田畑財産は、段々に減って往った。本家から持ち出したものは、少しずつ本家へ

還って往った。新家は博徒

破落戸の遊び所になった。博徒の親分は、人目を忍ぶに倔強な此家を

己が

不断の住家にした。眼のぎろりとした、

胡麻塩髯の短い、二度も監獄の飯を食った、丈の高い六十

爺の彼は、村内に己が家はありながら

婿夫婦を其家に住まして、自身は久さんの家を隠れ家にした。

昼は

炉辺の主の座にすわり、夜は久さんのおかみと奥の間に枕を

並べた。久さんのおかみは亭主の久さんに

沢庵で早飯食わして、

僕かなんぞの様に仕事に追い立て、あとでゆる/\

鰹節かいて

甘い

汁をこさえて、九時頃に起き出て来る親分に吸わせた。親分はまだ其上に養生の為と云って牛乳なぞ飲んだ。

「

俺ァ

嬶とられちゃった」と久さんは人にこぼしながら、無抵抗主義を執って僕の如く追い使われた。戸籍面の彼の子供は皆彼を馬鹿にした。久さんのおかみは「

良人が

正直だから、良人が正直だから」と流石に馬鹿と云いかねて正直と云った。東隣のおとなしい

媼さんも「久さん、お広さんは今何してるだンべ?」などからかった。久さんは

怪訝な眼を上げて、「え?」と

頓狂な声を出す。「何さ、今しがたお広さんがね、

甜瓜を

食ってたて事よ、ふ

」と媼さんは笑った。久さんの家には、久さんの老母があった。然し

婆さんは

の

乱行家の

乱脈に対して手も口も出すことが出来なかった。若い時大勢の奉公人を使っておかみさんと立てられた彼女は、八十近くなって

眼液たらして

竈の下を

焚いたり、

海老の様な腰をしてホウ/\云いながら庭を

掃いたり、杖にすがって

の命のまに/\

使いあるきをしたり、

其れでも

其無能の子を見すてゝ本家に帰ることを

得為なかった。それに

婆さんは亡くなった爺さん同様酒を好んだ。本家の婿は耶蘇教信者で、一切酒を入れなかった。久さんのおかみは時々姑に酒を飲ました。

白髪頭の婆さんは、顔を真赤にして居ることがあった。彼女は時々吾儘を云う四十男の久さんを、七つ八つの坊ちゃんかなんどの様に叱った。

尻切草履突かけて

竹杖にすがって行く婆さんの

背から、

鍬をかついだ四十男の久さんが、婆さんの白髪を引張ったりイタズラをして甘えた。酒でも飲んだ時は、

に負け通しの婆さんも昔の権式を出して、人が久さんを雇いに往ったりするのが気にくわぬとなると、「お

広、断わるがいゝ」と

啖呵を切った。

死んだ

棄児の稲次郎が古巣に、大工の妾と入れ代りに東京から

書を読む夫婦の者が越して来た。地面は久さんの義兄のであったが、久さんの家で小作をやって居た。東京から買主が越して来ぬ内に、久さんのおかみは大急ぎで裏の杉林の下枝を落したり、櫟林の落葉を掃いて持って行ったりした。買主が入り込んでのちも、其栗の木は自分が植えたの、其

韮や野菜菊は内で作ったの、其

炉縁は自分のだの、と物毎に

争うた。稲次郎の記憶が残って居る此屋敷を人手に渡すを彼女は惜んだのであった。地面は買主のでも、作ってある麦はまだおかみの麦であった。地面の主は、麦の一部を買い取るべく余儀なくされた。おかみは義兄と其

値を争うた。買主は

戯談に「

無代でもいゝさ」と云うた。おかみはムキになって「あなたも

耶蘇教信者じゃありませんか。信者が

其様な事を云うてようござンすか」とやり

込めた。彼女に恐ろしいものは無かった。ある時義兄が其

素行について少し云々したら、泥足でぬれ縁に腰かけて居た彼女は

屹と向き直り、あべこべに義兄に

喰ってかゝり、老人と正直者を

任せて置きながら、病人があっても本家として見もかえらぬの、

慾張ってばかり居るのと、いきり立った。彼女は人毎に本家の悪口を云って同情を獲ようとした。「本家の兄が、本家の兄が」が彼女の

口癖であった。彼女は本家の兄を其魔力の下に致し得ぬを残念に思うた。相手かまわず問わず

語りの

勢込んでまくしかけ、「

如何に兄が

本が読めるからって、

村会議員だからって、信者だって、

理に二つは無いからね、わたしは云ってやりましたのサ」と口癖の様に云うた。人が話をすれば、「

、

、ふん、ふん」と

鼻を

鳴らして聞いた。彼女の義兄も村に人望ある方ではなかったが、彼女も村では正札附の

莫連者で、堅い婦人達は相手にしなかった。村に

武太さんと云う終始ニヤ/\笑って居る男がある。かみさんは

藪睨で、気が少し変である。ピイ/\

声で言う事が、余程馴れた者でなければ聞きとれぬ。彼女は誰に向うても亡くした幼女の事ばかり云う。「子供ははァ背に

負っとる事ですよ。背からおろしといたばかしで、

女もなくなっただァ」と云いかけて、

斜視の眼から涙をこぼして、さめ/″\泣き入るが癖である。また誰に向っても、「

萩原の武太郎は、五宿へ往って

女郎買ばかしするやくざ

者で」と其亭主の事を訴える。武太さんは村で

折紙つきのヤクザ者である。武太さんに同情する者は、

久さんのおかみばかりである。「彼様な

女房持ってるンだもの」と、武太さんを人が悪く言う

毎に武太さんを弁護する。然し武太さんの同情者が乏しい様に、久さんのおかみもあまり同情者を有たなかった。唯村の天理教信者のおかず

媼さんばかりは、久さんのおかみを

済度す可く彼女に近しくした。

稲次郎のふる巣に入り込んだ新村入は、隣だけに此莫連女の世話になることが多かった。彼女も、久さんも、唖の子も、最初はよく小使銭取りに農事の手伝に来た。此方からも

麦扱きを借りたり、饂飩粉を挽いてもらったり、

豌豆や里芋を売ってもらったりした。おかみも

小金を

借りに来たり張板を

借りに来たりした。其子供もよく遊びに来た。蔭でおかみも機嫌次第でさま/″\悪口を云うたが、顔を合わすと如才なく親切な口をきいた。彼女の家に

集う

博徒の若者が、夏の

夜帰りによく新村入の畑に

踏み

込んで水瓜を打割って食ったりした。新村入は用があって久さんの

家に往く毎に胸を悪くして帰った。

障子は破れたきり張ろうとはせず、

畳は

腸が出たまゝ、

壁は

崩れたまゝ、

煤と

埃とあらゆる

不潔に

盈された家の内は、言語道断の汚なさであった。おかみはよく

此中で蚕に桑をくれたり、

大肌ぬぎになって蕎麦粉を挽いたり、破れ障子の内でギッチョンと

響をさせて木綿機を織ったり、大きな

眼鏡をかけて

縁先で

襤褸を

繕ったりして居た。

新村入が村に入ると直ぐ眼についた家が二つあった。一は久さんの

家で、今一つは品川堀の側にある

店であった。其店には

賭博をうつと云う恐い眼をした大酒呑の五十余のおかみさんと、白粉を塗った若い女が居て、若い者がよく酒を飲んで居た。其後大酒呑のおかみさんは頓死して店は

潰れ、目ざす家は久さんの家だけになった。

己が住む家の歴史を知るにつけ、新村入は彼の前に問題として置かれた久さんの家を如何にす可きかと思い

煩うた。色々の「我」が寄って

形成して居る彼家は、云わば

大きな

腫物である。彼は眼の前に

臭い

膿のだら/\流れ出る大きな腫物を見た。然し彼は刀を下す力が無い。彼は久しく機会を待った。

ある夏の夕、彼は南向きの縁に座って居た。彼の眼の前には

蝙蝠色の夕闇が広がって居た。其闇を見るともなく見て居ると、闇の中から

湧いた様に黒い影がすうと寄って来た。ランプの光の射す処まで来ると、其れは久さんのおかみであった。彼は畳の上に

退り、おかみは縁に腰かけた。

「旦那様、新聞に出て居りましてすか」

と息をはずませて彼女は云った。それは新宿で、床屋の亭主が、弟と密通した妻と弟とを

剃刀で殺害した事を、彼女は

何処からか聞いたのである。「余りだと思います」と彼女は剃刀の刃を

己が

肉にうけたかの様に切ない声で云った。

聞く彼の胸はドキリとした。今だ、とある声が

囁いた。彼はおかみに向うて、巳代公は如何して唖になったか、と

訊いた。おかみは、巳代が

三歳までよく口をきいて居たら、ある日「おっかあ、お湯が飲みてえ」と云うたを最後の

一言にして、医者にかけても薬を飲ましても甲斐が無く唖になって了うた、と言った。何の故か知って居るか、と畳みかけて訊くと、其頃

飼った牛を不親切からつい殺してしまいました、其牛の

祟りだと人が申すので、色々信心もして見ましたが、甲斐がありませんでした、と云う。巳代公ばかりじゃ無い、

亥之公が盲になったのは如何したものだ、と彼は肉迫した。而して彼はさし

俯くおかみに向うて、

此家の最初の主の稲次郎と密通以来今日に到るまで彼女の

不届の数々を烈しく責めた。彼女は終まで俯いて居た。

それから二三日

経つと、彼は屋敷下を通る

頬冠の丈高い姿を認めた。其れが博徒の親分であることを知った彼は、声をかけて無理に縁側に

引張った。満地の日光を樫の影が

黒く

染めぬいて、あたりには人の

影もなかった。彼は親分に向って、彼の体力、智慧、才覚、根気、度胸、其様なものを従来私慾の為にのみ使う

不埒を責め

最早六十にもなって余生幾何もない其身、改心して

死花を咲かせろと勧めた。親分は其稼業の苦しい事を話し、ぎろりとした眼から涙の様なものを落して居た。

然しながら

彼癌腫の様な家の運命は、往く所まで往かねばならなかった。

己が生んだ子は己が処置しなければならぬので、おかみは盲の亥之吉を東京に連れて往って

按摩の弟子にした。家に居る頃から、盲目ながら他の子供と足場の悪い田舎道を下駄ばきでかけ

廻った勝気の亥之吉は、按摩の弟子になってめき/\上達し、

追々一人前の稼ぎをする様になった。おかみは

行々彼をかゝり子にする

心算であった。それから自身によく

肖た

太々しい容子をした

小娘のお銀を、おかみは実家近くの

機屋に年季奉公に入れた。

二人の兄の唖の

巳代吉は最早若者の数に入った。彼は其父方の血を

示して、口こそ利けね怜悧な器用な

華美な職人風のイナセな若者であった。彼は吾家に入り

浸る博徒の親分を

睨んだ。両手を組んでぴたりと云わして、親分とおっかあが

斯様だと眼色を変えて人に訴えた。親分とおかみは巳代吉を邪魔にし出した。ある時巳代公は親分の財布を盗んで銀時計を買った。母を

窃む者の財布を盗むは何でもないと思ったのであろう。親分は是れ幸と巡査を頼んで巳代公を告訴し、巳代公を監獄に入れようとした。巳代公を入れるより

彼二人を入れろ、と村の者は罵った。巳代吉は本家から

願下げて、監獄に入れる親分とおかみの計画は徒労になった。然し親分は中々其居馴れた久さんの

家の

炉の

座を動こうともしなかった。親分と唖の巳代吉の間はいよ/\

睨合の姿となった。或日巳代吉は

手頃の

棒を押取って親分に打ってかゝった。親分も

麺棒をもって渡り合った。然し血気の怒に

任する巳代吉の勢鋭く、親分は右の手首を

打折られ、

加之棒に出て居た釘で右手の肉をかき

裂かれ、大分の

痛手を負うた。隣家の婆さんが

駈けつけて巳代吉を

宥めなかったら、親分は手疵に止まらなかったかも知れぬ。

繃帯して

右手を

頸から釣って、左の手で

不精鎌を持って麦畑の草など親分が掻いて居るのを見たのは二月も

後の事だった。喧嘩の

仲入に駈けつけた隣の婆さんは、

側杖喰って右の手を痛めた。久さんのおかみは、

詫び心に婆さん宅の

竈の下など

焚きながら、喧嘩の

折節近くに居合わせながら

看過した隣村の甲乙を思うさま罵って居た。

田畑は

勿論宅地もとくに

抵当に入り、一家中

日傭に出たり、おかみ

自身手織の

木綿物を負って売りあるいたこともあったが、要するに石山新家の没落は眼の前に見えて来た。「お広さん、

大層精が出ますね」久さんが挽く肥車の後押して行くおかみを目がけて人が声をかけると、「

天狗様の様に働くのさ」とおかみが答えたりしたのは、昔の事になった。おかみは一切稼ぎを

廃した。而して時々丸髷に結って小ざっぱりとした

服装をして親分と東京に往った。家には肴屋が出入したり、乞食物貰いが来れば

気前を見せて素手では帰さなかった。彼女は癌腫の様な石山新家を内から吹き飛ばすべき使命を帯びて居るかの様に

不敵であった。

*

到頭

腫物が

潰れる時が来た。

おかみは独で

肝煎って、家を

近在の人に、

立木を隣字の大工に売り、抵当に入れた宅地を

取戻して隣の辰爺さんに売り、大酒呑のおかみのあとに品川堀の店を出して居る天理教信者の彼おかず媼さん処へ引揚げた後、一人残った腫れぼったい

瞼をした末の息子を近村の人に頼み、唯一つ残った木小屋を売り飛ばし、而して最早師匠の手を離れて独立して居る按摩の

亥之吉と

間借りして住む可く東京へ往って了うた。

酒好きの老母と唖の巳代吉は、家が売れる頃は最早本家へ帰って居た。

嬶に置去られ、家になくなられ、地面に逃げられ、置いてきぼりを

喰って一人木小屋に踏み留まった久さんも、是非なく其姉と義兄の世話になるべく、

頬冠の頭をうな垂れて

草履ぼと/\

懐手して本家に帰った。

屋敷のあとは

鋤きかえされて、今は

陸稲が

緑々と茂って居る。

[#改ページ]

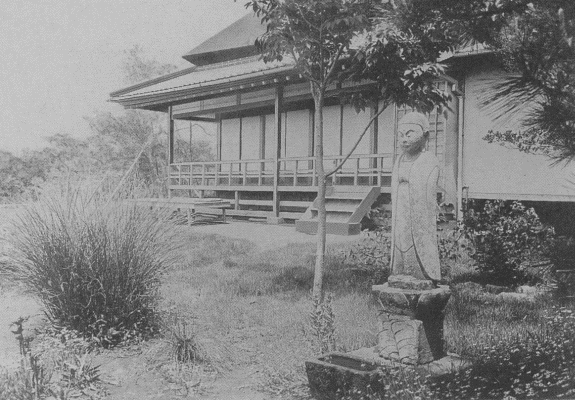

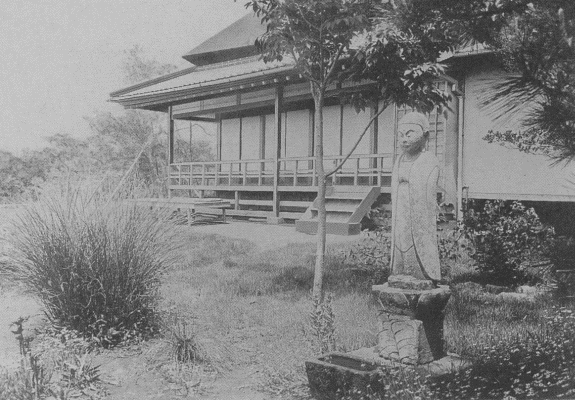

彼の家から裏の方へ百歩往けば、

鎮守八幡である。型の通りの草葺の

小宮で、

田圃を見下ろして東向きに立って居る。

月の

朔には、太鼓が鳴って人を寄せ、神官が来て

祝詞を上げ、

氏子の神々達が拝殿に寄って、メチールアルコールの

沢山入った神酒を聞召し、酔って紅くなり給う。春の

雹祭、秋の

風祭は毎年の例である。彼が村の人になって六年間に、此八幡で秋祭りに夜芝居が一度、

昼神楽が一度あった。入営除隊の送迎は勿論、何角の

寄合事があれば、天候季節の許す限りは此処の

拝殿でしたものだ。乞食が寝泊りして火の用心が悪い処から、つい昨年になって拝殿に

格子戸を立て、

締りをつけた。内務省のお世話が届き過ぎて、神社合併が

兎の、

風致林が

角のと、面倒な事だ。先頃も

雑木を売払って、あとには杉か

檜苗を植えることに決し、雑木を切ったあとを望の者に

開墾させ、一時豌豆や里芋を作らして置いたら、神社の林地なら

早々木を植えろ、畑にすれば税を取るぞ、税を出さずに畑を作ると法律があると、其筋から

脅されたので、村は

遽てゝ総出で其部分に檜苗を植えた。

粕谷八幡はさして

古くもないので、大木と云う程の大木は無い。御神木と云うのは

梢の

枯れた杉の木で、此は

社の

背で高処だけに諸方から

目標になる。烏がよく其枯れた

木末にとまる。

別れの杉

別れの杉

宮から阪の

石壇を下りて石鳥居を出た処に、また一本百年あまりの杉がある。此杉の下から横長い

田圃がよく見晴される。田圃を北から南へ田川が二つ流れて居る。一筋の里道が、八幡横から此大杉の下を通って、直ぐ北へ折れ、小さな方の田川に沿うて、五六十歩往って小さな

石橋を渡り、東に折れて百歩余往ってまた大きな方の田川に架した

欄干無しの石橋を渡り、やがて二つに

分岐して、直な方は人家の木立の間を村に

隠れ、一は人家の檜林に

傍うて北に折れ、林にそい、

桑畑にそい、二丁ばかり往って、雑木山の

端からまた東に折れ、北に折れて、六七丁往って終に甲州街道に出る。此雑木山の

曲り

角に、一本の檜があって、八幡杉の下からよく見える。

村居六年の間、彼は色々の場合に此杉の

下に立って色々の人を送った。

彼田圃を

渡り、彼雑木山の一本檜から横に折れて影の消ゆるまで

目送した人も少くはなかった。中には

生別即死別となった人も一二に止まらない。生きては居ても、再び

逢うや否疑問の人も少くない。此杉は彼にとりて

見送の杉、さては別れの杉である。就中彼はある風雪の日こゝで生別の死別をした若者を忘るゝことが出来ぬ。

其は小説

寄生木の原著者篠原良平の

小笠原善平である。明治四十一年の三月十日は、

奉天決勝の三週年。彼小笠原善平が恩人乃木将軍の部下として奉天戦に負傷したのは、三年前の

前々日であった。三月十日は朝からちら/\雪が降って、寒い

寂しい日であった。突然彼小笠原は来訪した。一年前、此家の

主人は彼小笠原に剣を

抛つ可く

熱心勧告したが、一年後の今日、彼は陸軍部内の

依怙情実に

愛想をつかし

疳癪を起して休職願を出し、北海道から出て来たので、今後は外国語学校にでも入って

露語をやろうと云って居た。陸軍を去る為に恩人の不興を買い、恋人との間も絶望の姿となって居ると云うことであった。雪は終日降り、夜すがら降った。主は平和問題、信仰問題等につき、彼小笠原と

反覆討論した。而して共に六畳に

枕を並べて寝たのは、夜の十一時過ぎであった。

明くる日、午前十時頃彼は辞し去った。まだ綿の

様な雪がぼったり/\降って居る。此辺では珍らしい雪で、一尺の

上積った。彼小笠原は外套の

頭巾をすっぽりかぶって、薩摩下駄をぽっくり/\雪に

踏み込みながら

家を

出て往った。主は高足駄を

穿き、

番傘をさして、八幡下別れの杉まで送って往った。

「じゃァ、しっかりやり

玉え」

「色々お世話でした」

傘を傾けて杉の下に立って見て居ると、また一しきり

烈しく北から吹きつくる

吹雪の中を、黒い外套姿が少し

前俛みになって、一足ぬきに歩いて行く。第一の石橋を渡る。やゝあって第二の石橋を渡る。檜林について曲る。段々小さくなって遠見の姿は、谷一ぱいの吹雪に消えたり見えたりして居たが、一本檜の処まで来ると、見かえりもせず東へ

折れて、

到頭見えなくなってしもうた。

半歳の後、彼は郷里の

南部で死んだ。

漢人の詩に、

歩出城東門、 遙望江南路、

前日風雪中、 故人従此去、

別れの杉の下に立って田圃を見渡す毎に、吹雪の中の黒い外套姿が今も彼の眼さきにちらつく。

[#改ページ]

彼の前生は

多分犬であった。人間の皮をかぶった今生にも、彼は犬程

可愛いものを知らぬ。子供の頃は犬とばかり遊んで、着物は泥まみれになり、

裾は

喰いさかれ、

其様なに着物を汚すならわたしは知らぬと母に

叱られても、また走り出ては犬と狂うた。犬の為には好きな

甘い

物も分けてやり、小犬の鳴き声を聞けばねむたい眼を摩って

夜半にも起きて見た。明治十年の

西郷戦争に、彼の郷里の熊本は

兵戈の中心となったので、家を

挙げて田舎に避難したが、オブチと云う飼犬のみは如何しても

家を守って去らないので、近所の百姓に頼んで時々食物を与えてもらうことにして本意ない別を告げた。三月程して熊本城の包囲が解け、薩軍は山深く退いたので、欣々と帰って見ると、オブチは彼の家に

陣どった

薩摩健男に喰われてしまって、頭だけ出入の百姓によって埋葬されて居た。彼の絶望と落胆は際限が無かった。久しぶりに

家に

還って、何の愉快もなく、飯も喰わずに唯

哭いた。

南洲の死も八千の子弟の運命も彼には

何の交渉もなく、西南役は何よりも彼の大切なオブチをとり去ったものとして彼に記憶されるのであった。

村入して間もなく、ある夜

先家主の大工がポインタァ種の小犬を一疋抱いて来た。二子の

渡の近所から貰って来たと云う。

鼻尖から右の眼にかけ茶褐色の

斑がある外は真白で、四肢は将来の発育を思わせて伸び/\と、

気前鷹揚に、坊ちゃんと云った様な小犬である。既に近所からもらった黒い小犬もあるので、二の足踏んだが、折角貰って来てくれたのを還えすも惜しいので、到頭貰うことにした。今まで

畳の上に居たそうな。

早速畳に

放尿して、其晩は大きな

塊の糞を板の間にした。

新来の

白に見かえられて、間もなく

黒は死に、白の独天下となった。畳から地へ下ろされ、

麦飯味噌汁で大きくなり、美しい、而して弱い、而して情愛の深い犬になった。

雄であったが、

雌の様な雄であった。

主夫妻が東京に出ると屹度

跟いて来る。

甲州街道を新宿へ行く

間には、大きな犬、強い犬、

暴い犬、意地悪い犬が沢山居る。而してそれを

嗾しかけて、弱いもの

窘めを楽む子供もあれば、馬鹿な

成人もある。弱い白は屹度

咬まれる。其れがいやさに隠れて出る

様にしても、何処からか嗅ぎ出して屹度跟いて来る。而して咬まれる。悲鳴をあげる。二三疋の聯合軍に囲まれてべそをかいて歯を

剥き出す。己れより小さな犬にすら尾を

低れて恐れ入る。果ては犬の影され見れば、

己ところんで、最初から負けてかゝる。それでも強者の歯をのがれぬ場合がある。

最早懲りたろうと思うて居ると、今度出る時は、

又候跟いて来る。而して往復途中の出来事はよく/\頭に残ると見えて、帰ったあとで

樫の木の下にぐったり寝ながら、夢中で走るかの様に

四肢を動かしたり、夢中で牙をむき出しふアッと云ったりする。

弱くても雄は雄である。交尾期になると、二日も三日も影を見せぬことがあった。てっきり殺されたのであろうと思うて居ると、村内唯一の

牝犬の

許に通うて、他の強い大勢の競争者に噛まれ、床の下に三日

潜り込んで居たのであった。武智十次郎ならねども、美しい白が血だらけになって、

蹌踉と帰って来る姿を見ると、生殖の苦を

負う動物の運命を憐まずには居られなかった。一日其牝犬がひょっくり遊びに来た。美しいポインタァ種の黒犬で、家の人が

見廻りして来いと云えば、直ぐ立って家の

周囲を巡視し、夜中警報でもある時は吾体を雨戸にぶちつけて家の人に知らす程怜悧の犬であった。其犬がぶらりと遊びに来た。而して

主人に愛想をするかの様にずうと白の傍に寄った。あまりに近く寄られては白は眼を円くし、

据頸で、

甚固くなって居た。牝犬はやがて往きかけた。白は

纏綿として後になり先きになり、果ては主人の足下に駆けて来て、一方の眼に牝犬を見、一方の眼に主人を見上げ、引きとめて呉れ、

媒妁して下さいと云い

貌にクンクン鳴いたが、主人はもとより如何ともすることが出来なかった。

其秋白の

主人は、死んだ黒のかわりに

彼牝犬の子の一疋をもらって来て

矢張其れを黒と名づけた。白は

甚不平であった。黒を向うに置いて、走りかゝって

撞と

体当りをくれて

衝倒したりした。小さな黒は勝気な犬で、縁代の下なぞ白の自由に

動けぬ処にもぐり込んで、

其処から白に敵対して吠えた。然し

両雄並び立たず、黒は足が悪くなり、久しからずして死んだ。

而して

再び白の独天下になった。

可愛がられて、大食して、弱虫の白はます/\弱く、

鈍の性質はいよ/\鈍になった。よく

寝惚けて

主人に吠えた。主人と知ると、恐れ入って、

膝行頓首、

亀の様に平太張りつゝすり寄って

詫びた。わるい事をして追かけられて逃げ廻るが、果ては

平身低頭して恐る/\すり寄って来る。頭を撫でると、其手を軽く

啣えて、衷心を傾けると云った様にはアッと長い/\

溜息をついた。

死んだ

黒の

兄が矢張黒と云った。遊びに来ると、

白が烈しく

妬んだ。主人等が黒に愛想をすると、白は思わせぶりに

終日影を見せぬことがあった。

甲州街道に獅子毛天狗顔をした意地悪い犬が居た。坊ちゃんの白を

一方ならず妬み憎んで、顔さえ合わすと直ぐ

咬んだ。ある時、裏の方で

烈しい犬の噛み合う声がするので、

出て見ると、黒と白とが彼

天狗犬を

散々咬んで居た。元来平和な白は、

卿が意地悪だからと云わんばかり

恨めしげな情なげな泣き声をあげて、黒と共に天狗犬に向うて居る。聯合軍に噛まれて天狗犬は尾を捲き、獅子毛を

逆立てゝ、甲州街道の方に敗走するのを、白の主人は心地よげに

見送った。

其後白と黒との間に

如何な黙契が出来たのか、白はあまり黒の

来遊を拒まなくなった。白を

貰って来てくれた大工が、

牛乳車の空箱を白の寝床に買うて来てくれた。其白の寝床に黒が寝そべって、尻尾ばた/\箱の側をうって

納まって居ることもあった。

界隈に

野犬が居て、あるいは一疋、ある時は二疋、

稲妻強盗の如く横行し、夜中鶏を喰ったり、豚を殺したりする。ある夜、白が今死にそうな悲鳴をあげた。

雨戸引きあけると、何ものか影の如く

走せ

去った。白は後援を得てやっと

威厳を恢復し、二足三足あと

追かけて

叱る様に吠えた。野犬が肥え太った白を豚と思って喰いに来たのである。其様な事が二三度もつゞいた。其れで自衛の必要上白は黒と同盟を結んだものと見える。

一夜庭先で大騒ぎが起った。飛び起きて見ると、聯合軍は野犬二疋の来襲に遇うて、形勢頗る

危殆であった。

白と黒は大の

仲好になって、始終共に遊んだ。ある日近所の

与右衛門さんが、一盃機嫌で

談判に来た。内の白と

彼黒とがトチ狂うて、与右衛門の妹婿武太郎が

畑の大豆を散々踏み荒したと云うのである。如何して

呉れるかと云う。仕方が無いから損害を二円払うた。其後黒の姿はこっきり見えなくなった。通りかゝりの

武太さんに問うたら、与右衛門さんの懸合で、黒の持主の源さん

家では余儀なく

作男に黒を殺させ、作男が殺して

煮て食うたと答えた。うまかったそうです、と武太さんは紅い

齦を出してニタ/\笑った。

ある日見知らぬかみさんが来て、

此方の犬に食われましたと云って、汚ない風呂敷から血だらけの

軍鶏の頭と足を二本出して見せた。内の犬は弱虫で、軍鶏なぞ捕る器量はないが、と云いつゝ、確に此方の犬と

認めたのかときいたら、かみさんは白い犬だった、聞けば

粕谷に

悪イ犬が居るちゅう事だから、

其れで来たと云うのだ。折よく白が来た。かみさんは、これですか、と少し案外の顔をした。然し

新参者の弱身で、感情を

傷わぬ為

兎に

角軍鶏の代壱円何十銭の冤罪費を払った。

彼は斯様な出金を

東京税と名づけた。彼等はしば/\東京税を払うた。

白の頭上には何時となく

呪咀の雲がかゝった。黒が死んで、意志の弱い白はまた例の

性悪の天狗犬と交る様になった。天狗犬に

嗾されて、色々の悪戯も覚えた。多くの犬と共に、

近在の豚小屋を襲うと云う評判も伝えられた。遅鈍な

白は、豚小屋襲撃引揚げの際逃げおくれて、其

着物の

著しい為に認められたのかも知れなかった。其内村の収入役の家で、

係蹄にかけて豚とりに来た犬を捕ったら、其れは黒い犬だったそうで、さし

当り白の冤は

霽れた

様なものゝ、要するに白の上に

凶き運命の臨んで居ることは、彼の主人の心に暗い

翳を作った。

到頭白の運命の決する日が来た。

隣家の主人が来て、数日来猫が居なくなった、不思議に思うて居ると、今しがた桑畑の中から腐りかけた死骸を発見した。

貴家の白と天狗犬とで咬み殺したものであろ、死骸を見せてよく白を教誡していただき度い、と云う意を述べた。同時に白が度々隣家の鶏卵を盗み食うた罪状も明らかになった。

最早詮方は無い。此まゝにして置けば、隣家は

宥してくれもしようが、

必何処かで殺さるゝに違いない。折も好し、

甲州の赤沢君が来たので、甲州に連れて往ってもらうことにした。白の主人は夏の朝早く起きて、赤沢君を送りかた/″\、白を

荻窪の

停車場まで

牽いて往った。

千歳村に越した年の春もろうて来て、この八月まで、約一年半白は主人夫妻と共に居たのであった。主婦は八幡下まで送りに来て、涙を流して白に別れた。田圃を通って、

雑木山に入る

岐れ道まで来た時、主人は白を抱き上げて八幡下に立って

遙に目送して居る主婦に最後の告別をさせた。白は屠所の羊の歩みで、牽かれてようやく

跟いて来た。停車場前の茶屋で、

駄菓子を買うてやったが、白は

食おうともしなかった。貨物車の犬箱の中に入れられて、飯がわりの駄菓子を入れてやったのを見むきもせず、ベソをかきながら白は甲州へ往ってしもうた。

最初の甲州だよりは、白が赤沢君に牽かれて無事に其家に着いた事を報じた。第二信は、ある日白が縄をぬけて、赤沢君の

家から約四里

甲府の停車場まで

帰路を探がしたと云う事を報じた。

然し甲府からは汽車である。甲府から東へは帰り様がなかった。

赤沢君が白を連れて撮った写真を送ってくれた。眼尻が少し

下って、口をあんとあいたところは、

贔屓目にも怜悧な犬ではなかった。然し赤沢君の村は、

他に犬も居なかったので、皆に可愛がられて居ると云うことであった。

*

白が甲州に

養われて丁度一年目の夏、

旧主人夫妻は赤沢君を訪ねた。

其家に着いて挨拶して居ると庭に白の影が見えた。

喫驚する程大きくなり、豚の様にまる/\と太って居る。「白」と声をかくるより早く、

土足で座敷に飛び上り、

膝行匍匐して、忽ち例の放尿をやって、旧主人に恥をかゝした。其日は

始終跟いてあるき、翌朝山の上の

小舎にまだ寝て居ると、白は戸の

開くや否飛び込んで来て、

蚊帳越しにずうと頭をさし寄せた。

帰りには、予め白を

繋いであった。

別に菓子なぞやっても、喰おうともしなかった。

而して旧主人夫妻が帰った後、彼等が馬車に乗った

桃林橋の辺まで、

白は彼等の足跡を

嗅いで

廻って、大騒ぎしたと云うことであった。

翌年の春、夫妻は二たび

赤沢君を訪うた。白は喜のあまり浮かれて

隣家の鶏を追廻し、到頭一羽を絶息させ、

而して

旧主人にまた損害を払わせた。

其後白に関する甲州だよりは此様な事を報じた。

笛吹川未曾有の出水で桃林橋が落ちた。防水護岸の為

一村の男総出で堤防に

群がって居ると、川向うの堤に白いものゝ影が見えた。其は隣郡に遊びに往って居た白であった。白だ、白だ、白も斯水では、と若者等は云い合わした様に如何するぞと見て居ると、白は向うの堤を川上へ

凡二丁ばかり上ると、身を

跳らしてざんぶとばかり濁流、箭の

如き笛吹川に飛び込んだ。あれよ/\と

罵り騒ぐ内に、愚なる白、弱い白は、斜に洪水の川を

游ぎ越し、陸に飛び上って、ぶる/\ッと水ぶるいした。若者共は

一斉に喝采の声をあげた。弱い彼にも

猟犬即ち武士の血が流れて居たのである。

白に関する最近の消息は

斯うであった。

昨春当時の皇太子殿下今日の

今上陛下が甲州御出の時、演習御覧の為赤沢君の村に御入の事があった。

其時吠えたりして貴顕に

失礼があってはならぬと云う其の筋の遠慮から、白は一日拘束された。主人が拘束されなかったのはまだしもであった。

白の

旧主の隣家では、其家の猫の死の為に白が遠ざけられたことを気の毒に思い、其息子が甘藷売りに往った帰りに神田の青物問屋からテリアル

種の

鼠程な可愛い

牝犬をもらって来てくれた。ピンと名をつけて、

五年来飼うて居る。其子孫も大分

界隈に蕃殖した。一昨年から

押入婿のデカと云う大きなポインタァ種の犬も居る。昨秋からは追うても

捨てゝも戻って来る、いまだ名無しの

風来の牝犬も居る。然し愚な鈍な弱い白が、主人夫妻にはいつまでも忘られぬのである。

白は大正七年一月十四日の夜半病死し、赤沢君の山の上の小家の梅の木蔭に葬られました。甲州に往って十年です。村の人々が赤沢君に白のクヤミを言うたそうです。「白は人となり候」と赤沢君のたよりにありました。「白」は幸福な犬です。

大正十二年二月九日追記

[#改ページ]

其頃は女中も居ず、門にしまりもなかった。

一家総出の時は、大戸を

鎖して、ぬれ縁の柱に郵便箱をぶら下げ、

○○行

夕方(若くは明午○)帰る

御用の御方は北隣△△氏へ御申残しあれ

小包も同断

月日 氏名

斯く

張札して置いた。稀には飼犬を

縁先きの樫の木に

繋いで置くこともあったが、多くは郵便箱に留守をさした。帰って見ると、郵便箱には郵便物の外、色々な名刺や鉛筆書きが入れてあったり、

主人が

穿きふるした薩摩下駄を

物数寄にまだ

真新しいのに穿きかえて

行く人なぞもあった。ノートを引きちぎって、斯様なものを書いたのもあった。

君を尋ねて草鞋で来れば

君は在さず唯犬ばかり

縁に腰かけ大きなあくび

中で時計が五時をうつ

明治四十一年の新嘗祭の日であった。東京から親類の子供が遊びに来たので、例の通り戸をしめ、郵便箱をぶら下げ、玉川に遊びに往った。子供等は玉川から電車で帰り、主人夫妻は連れて往った隣家の

女児と共に、つい其前々月もらって来た三歳の女児をのせた

小児車を押して、星光を踏みつゝ

野路を二里くたびれ果てゝ帰宅した。

隣家の女児と門口で別れて、まだ大戸も開けぬ内、二三人の足音と車の響が門口に止まった。車夫が提灯の光に、丈高い男がぬっと入って

来た。つゞいて女が入って来た。

「僕が滝沢です、手紙を上げて

置きましたが……」

其様な手紙は未だ見なかったのである。

来意を聞けば、信州の者で、

一晩御厄介になりたいと云うのだ。主人は疲れて大にいやであったが、遠方から来たものを、と勉強して兎に角戸をあけて内に

請じた。

吉祥寺から来たと云う車夫は、

柳行李を置いて帰った。

ランプの

明りで見れば、男は

五分刈頭の二十五六、意地張らしい顔をして居る。女は少しふけて、おとなしい顔をして、

丸髷に結って居る。主人が渋い顔をして居るので、丸髷の婦人は急いで風呂敷包の

土産物を取出し

主人夫妻の前にならべた。葡萄液

一瓶、「

醗酵しない真の

葡萄汁です」と男が註を入れた。

杏の缶詰が二個。「此はお嬢様に」と婦人が

取出したのは、十七八ずつも

実った

丹波酸漿が二本。いずれも

紅いカラのまゝ虫一つ喰って居ない。「まあ

見事な」と主婦が歎美の声を放つ。「私の

乳母が

丹精して大事に大事に育てたのです」と婦人が

誇り

貌に口を添えた。二つ三つ語を

交わす内に、男は信州、女は甲州の人で、共に

耶蘇信者、外川先生の門弟、此度結婚して新生涯の門出に、此家の主人夫妻の生活ぶりを見に寄ったと云うことが分かった。畑の仕事でも

明日は少し御手伝しましょうと男が云えば、台所の御手伝でもしましょうと女が云うた。

兎に角

飯を食うた。飯を食うとやがて男が「腹が痛い」と云い出した。「そう、余程痛みますか」と女が

憂わしそうにきく。「今日汽車の中で柿を食うた。あれが

不好かった」と男が云う。此大きな無遠慮な

吾儘坊ちゃんのお客様の為に、主婦は

懐炉を入れてやった。

大分落ついたと云う。

晩くなって風呂が

沸いた。まあお客様からと

請じたら、「私も一緒に御免蒙りましょう」と婦人が云って、夫婦一緒にさっさと入って了った。

寝ると云っても六畳二室の家、唐紙一重に

主人組は

此方、客は

彼方と

頭突き合わせである。無い蒲団を

都合して二つ敷いてやったら、御免を蒙ってお先に寝る時、二人は床を一つにして寝てしまった。

明くる日、男は、「私共は二食で、

朝飯を十時にやります。あなた方はお

構いなく」と

何方が主やら客やら

分からぬ事を云う。其れでは十時に朝飯として、其れ迄ちと散歩でもして来ようと云って、主人は男を連れて出た。

畠仕事をして居る百姓の働き振を見ては、まるで遊んでる様ですな、と云う。

彼は生活の闘烈しい雪の

山国に生れ、彼自身も烈しい戦の人であった。彼は小学教員であった。耶蘇を信ずる為に、父から

勘当同様の身となった。学校でも迫害を受けた。ある時、高等小学の修身科で彼は熱心に忍耐を説いて居たら、生徒の一人がつか/\立って来て、教師用の

指杖を取ると、

突然劇しく先生たる彼の

背を

殴った。彼は

徐に顧みて何を

為ると問うた。

其生徒は杖を捨てゝ涙を流し、

御免下さい、先生があまり熱心に忍耐を御説きなさるから、先生は実際どれ程忍耐が御出来になるか試したのです、と

跪いて

詫びた。彼は其生徒を

賞めて、辞退するのを無理に筆を三本

褒美にやった。

斯様な話をして帰ると、朝飯の仕度が出来て居た。落花生が

炙れて居る。「落花生は大好きですから、私が炙りましょう」と云うて女が炙ったのそうな。主婦は朝飯の用意をしながら、細々と女の身上話を聞いた。

女は甲州の

釜無川の西に当る、ある村の豪家の

女であった。家では銀行などもやって居た。

親類内に嫁に往ったが、弟が

年若なので、父は彼女夫妻を呼んで

家の後見をさした。結婚はあまり彼女の心に染まぬものであったが、彼女はよく夫婿に仕えて、夫婦仲も好く、

他目には模範的夫婦と見られた。

良人はやさしい人で、

耶蘇教信者で、外川先生の雑誌の読者であった。彼女はその雑誌に時々所感を寄する

信州の一男子の文章を読んで、其熱烈な意気は彼女の心を

撼かした。其男子は良人の友達の一人で、稀に信州から良人を訪ねて来ることがあった。

何時となく彼女と彼の間に

無線電信がかゝった。手紙の往復がはじまった。其内良人は病気になって死んだ。死ぬる前、

妻に向って、自分の死後は信州の友の妻になれ、と懇々遺言して死んだ。一年程過ぎた。彼女と彼の間は、熱烈な恋となった。而して彼女の家では、父死し、弟は

年若ではあり、母が是非居てくれと引き止むるを聴かず、彼女は

到頭家を脱け出して信州の彼が

許に

奔ったのである。

*

朝飯後、客の夫婦は川越の方へ行くと云うので、近所のおかみを頼み、荻窪まで

路案内かた/″\柳行李を

負わせてやることにした。

彼は尻をからげて、

莫大小の

股引白足袋に高足駄をはき、彼女は

洋傘を

杖について

海松色の

絹天の

肩掛をかけ、主婦に向うて、

「

何卒覚えて居て下さい、覚えて居て下さい」

と幾回も繰り返して出て往った。主人夫妻は門口に立って、影の消ゆるまで見送った。

一年程過ぎた。

此世から消え失せたかの様に、二人の

消息ははたと絶えた。

「

如何したろう。はがき位はよこしそうなものだな」

主人夫妻は

憶い

出す

毎に斯く云い合った。

丁度満一年の新嘗祭も過ぎた十二月一日の午後、珍しく滝沢の名を帯びたはがきが主人の手に落ちた。其は彼の妻の死を報ずるはがきであった。消息こそせね、夫婦は一日も粕谷の

一日一夜を忘れなかった、と書いてある。

吁彼女は死んだのか。友の妻になれと遺言して死んだ先夫の

一言を言葉通り実行して恋に於ての勝利者たる彼等夫妻の前途は、決して

百花園中のそゞろあるきではあるまい、とは

期して居たが、彼女は早くも死んだの乎。

聞きたいのは、沈黙の其一年の消息である。知りたいのは、

其死の

状である。

*

あくる年の正月、主人夫妻は彼女の友達の一人なる甲州の某氏から彼女に関する消息の一端を知ることを得た。

彼等夫妻は

千曲川の

滸に家をもち、

養鶏などやって居た。而して

去年の秋の暮、

胃病とやらで服薬して居たが、ある日医師が誤った投薬の為に、彼女は非常の苦痛をして死んだ。彼女の事を知る信者仲間には、天罰だと云う者もある、と某氏は

附加えた。

*

某氏はまた

斯様な話をした。亡くなった彼女は、思い切った女であった。人の為に金でも出す時は己が

着類を

質入れしたり売り払ったりしても出す女であった。彼女の

前夫は親類仲で、慶応義塾出の男であった。最初は貨殖を努めたが、

耶蘇を信じて外川先生の門人となるに及んで、聖書の教を

文句通り実行して、決して貸した金の催促をしなかった。其れをつけ込んで、近郷近在の

破落戸等が借金に押しかけ、数千円は斯くして還らぬ金となった。彼の家には精神病の血があった。彼も到頭遺伝病に犯された。其為彼の妻は彼と別居した。彼は其妻を恋いて、妻の実家の向う隣の耶蘇教信者の

家に時々来ては、妻を呼び出してもろうて逢うた。彼の臨終の場にも、妻は居なかった。此時彼女の魂はとく信州にあったのである。彼女の前夫が死んで、彼女が信州に奔る時、彼女の懐には少からぬ金があった。実家の母が

瞋ったので、彼女は甲府まで帰って来て、其金を還した。然し其前彼女は実家に居る時から

追々に金を信州へ送り、千曲川の辺の

家も其れで建てたと云うことであった。

*

彼夜彼女が

持て来てくれたほおずきは、あまり

見事なので、子供にもやらず、

小箪笥の

抽斗に大切にしまって置いたら、鼠が何時の間にか

其小箪笥を

背から噛破って喰ったと見え、

年の

暮に抽斗をあけて見たら、

中実無しのカラばかりであった。

年々酸漿が紅くなる頃になると、主婦はしみ/″\彼女を

憶い出すと云うて居る。

[#改ページ]

色彩の中で

何色を好むか、と人に問われ、色彩について極めて多情な

彼は答に迷うた。

吾墓の色にす可き

鼠色、外套に欲しい冬の杉の色、十四五の少年を思わす落葉松の

若緑、春雨を十分に吸うた

紫がかった土の黒、乙女の

頬に

匂う桜色、枇杷バナナの暖かい黄、

檸檬月見草の冷たい黄、銀色の

翅を閃かして飛魚の飛ぶ

熱帯の海のサッファイヤ、ある時は其面に紅葉を

泛べ或時は底深く日影金糸を

垂るゝ山川の明るい

淵の

練った様な

緑玉、盛り上り

揺り下ぐる岩蔭の波の

下に咲く海アネモネの

褪紅、

緋天鵞絨を欺く

緋薔薇緋芥子の緋紅、北風吹きまくる霜枯の野の

狐色、春の

伶人の鶯が着る鶯茶、平和な家庭の鳥に属する

鳩羽鼠、高山の夕にも亦やんごとない

僧の衣にもある水晶にも

宿る紫、波の花にも初秋の空の雲にも山の雪野の霜にも大理石にも

樺の

膚にも極北の熊の衣にもなるさま/″\の

白、数え立つれば

際限は無い。色と云う色、

皆好きである。

然しながら必其一を

択まねばならぬとなれば、彼は種として碧色を、

度として

濃碧を択ぼうと思う。碧色――三尺の春の

野川の

面に宿るあるか無きかの

浅碧から、深山の

谿に

黙す日蔭の淵の

紺碧に到るまで、あらゆる階級の碧色――其碧色の中でも

殊に

鮮やかに煮え返える様な濃碧は、彼を震いつかす程の力を

有って居る。

高山植物の花については、彼は

呶々する資格が無い。園の花、野の花、普通の山の花の中で、碧色のものは可なりある。

西洋草花にはロベリヤ、チヨノドクサの美しい碧色がある。

春竜胆、

勿忘草の瑠璃草も可憐な花である。

紫陽花、ある種の

渓

、花菖蒲にも、不純ながら碧色を見れば見られる。秋には

竜胆がある。牧師の着物を被た或詩人は、

嘗て彼の村に遊びに来て、路に竜胆の花を

摘み、

熟々見て、青空の一片が落っこちたのだなあ、と趣味ある言を吐いた。露の

乾ぬ

間の朝顔は、云う迄もなく碧色を

要素とする。それから夏の草花には矢車草がある。舶来種のまだ

我邦土には何処やら

居馴染まぬ花だが、はらりとした形も、

深い空色も、涼しげな夏の花である。これは

園内に見るよりも Corn flower と名にもある通り外国の小麦畑の

黄ばんだ小麦まじりに咲いたのが好い。七年前の六月三十日、朝早く露西亜の中部スチエキノ停車場から百姓の馬車に乗ってトルストイ

翁の

ヤスナヤ、ポリヤナに

赴く時、朝露にぬれそぼった小麦畑を通ると、苅入近い麦まじりに空色の此花が此処にも其処にも咲いて居る。睡眠不足の旅の疲れと、トルストイ翁に今会いに行く

昂奮とで熱病患者の様であった彼の眼にも、花の空色は不思議に深い

安息を与えた。

夏には

更に

千鳥草の花がある。千鳥草、又の名は飛燕草。葉は人参の葉の其れに似て、花は千鳥か燕か鳥の飛ぶ様な

状をして居る。

園養のものには、白、桃色、また桃色に紫の

縞のもあるが、野生の

其れは

濃碧色に限られて居る様だ。濃碧が

褪えば、

菫色になり、紫になる。千鳥草と云えば、直ぐ

チタの高原が眼に浮ぶ。其れは明治三十九年露西亜の

帰途だった。七月下旬、

莫斯科を立って、

イルクツクで東清鉄道の客車に乗換え、莫斯科を立って

十日目に

チタを過ぎた。故国を去って唯四ヶ月、然し

ウラルを東に越すと急に汽車がまどろかしくなる。

イルクツクで

乗換えた汽車の中に支那人のボオイが居たのが嬉しかった。

イルクツクから一駅毎に支那人を多く見た。

チタでは

殊に支那人が多く、

満洲近い気もち

十分であった。

バイカル湖から一路上って来た汽車は、

チタから少し下りになった。下り坂の速力早く、好い気もちになって窓から

覗いて居ると、空にはあらぬ地の上の濃い

碧色がさっと眼に

映った。野生千鳥草の花である。彼は頭を突出して見まわした。鉄路の左右、人気も無い

荒寥を極めた山坡に、見る眼も染むばかり

濃碧の其花が、今を盛りに咲き誇ったり、やゝ老いて

紫がかったり、まだ

蕾んだり、何万何千数え切れぬ其花が汽車を迎えては送り、送りては迎えした。窓に

凭れた彼は、気も遠くなる程其色に酔うたのであった。

然しながら碧色の草花の中で、彼はつゆ草の其れに

優した美しい碧色を知らぬ。つゆ草、又の名はつき草、

螢草、

鴨跖草なぞ云って、

草姿は見るに足らず、唯二弁より

成る花は、全き花と云うよりも、いたずら子に

られたあまりの花の断片か、小さな小さな碧色の

蝶の

唯かりそめに草にとまったかとも思われる。寿命も短くて、本当に露の間である。然も

金粉を浮べた

花蕊の

黄に

映発して惜気もなく咲き出でた花の

透き

徹る様な

鮮やかな純碧色は、何ものも

比ぶべきものがないかと思うまでに美しい。つゆ草を花と思うは

誤りである。花では無い、あれは色に出た露の

精である。姿

脆く命短く色美しい其面影は、人の地に見る

刹那の天の消息でなければならぬ。里のはずれ、耳無地蔵の

足下などに、さま/″\の他の

無名草醜草まじり朝露を浴びて眼がさむる

様に咲いたつゆ草の花を見れば、

竜胆を

讃めた詩人の言を此にも

仮りて、青空の

気滴

気滴り落ちて露となり露色に出てこゝに青空を地に

甦らせるつゆ草よ、地に咲く天の花よと

讃えずには居られぬ。「

ガリラヤ人よ、何ぞ天を仰いで立つや。」吾等は兎角青空ばかり眺めて、足もとに咲くつゆ草をつい知らぬ

間に

蹂みにじる。

碧色の草花として、つゆ草は

粋である。

[#改ページ]

早夕飯のあと、

晩涼に草とりして居た彼は、日は暮れる、ブヨは出る、手足を洗うて上ろうかとぬれ縁に腰かけた。其時門口から白いものがすうと入って来た。彼はじいと近づくものを見て居たが、

「あゝM

君ですか」

と

声をかけた。

其は浴衣の

着流しで駒下駄を

穿いたM君であった。M君は

早稲田中学の教師で、かたわら雑誌に筆を執って居る人である。彼が千歳村に引越したあくる月、M君は雑誌に書く

料に彼の新生活を見に来た。

丁度樫苗を植えて居たので、ろく/\火の気の無い室に二時間も君を待たせた。君は

慍る容子もなく

徐に待って居た。温厚な人である。其れから其年の夏、月の

好い

一夜、浴衣の上に夏羽織など引かけて、ぶらりと尋ねて来た。M君は

綱島梁川君の言として、先ず神を見なければ一切の事悉く無意義だ、神を見ずして筆を執るなぞ無用である、との説に関し、自身の

懊悩を述べ、自分の様な鈍根の者は、一切を

抛擲して先ず神を見る可く全力を傾注する勇気が無い、と嘆息して帰った。

其後久しく消息を聞かなかったが、今夜一年ぶりに突然君は来訪したのであった。

君の所要は、先月

茅ヶ

崎で物故した一文士に関する彼の感想を聞くにあった。彼は故人について取りとめもない話をした。故人と彼とは同じ新聞社の

編輯局に可なり久しく居たのであったが、故人は才華発越、筆をとれば

斬新警抜、話をすれば談論火花を散らすに引易え、彼はわれながらもどかしくてたまらぬ程の

迂愚、編輯局の片隅に猫の如く小さくなって居たので、故人と心腹を

披いて語る機会もなく、故人の方には多少の

侮蔑あり、彼の方には多少の

嫉妬羨望あり、身は近く心ははなれ/″\に住んだ。其後故人も彼も前後に新聞社を出て、おの/\

自家の路を歩み、顔を見ること稀に、消息を聞かぬ日多く打過ぎた。然し彼は一度故人と真剣の話をしたいと久しく思うて居た。日露戦争の終った年の暮、彼は一の心的革命を

閲して、まさに東京を去り山に入る決心をして居た時、ある夜彼は新橋停車場の

雑沓の中に故人を見出した。

何処ぞへ出かけるところと覚しく、茶色の

中折をかぶり、細巻の傘を持ち、

瀟洒した洋装をして居た。彼は驚いた様な顔をして居る故人を

片隅に引のけて、二分間の立話をした。彼は従来の

疎隔を謝し、自愛を勧め、握手して別れた。これが

最始の接近で、また最後の面会であった。

M君と彼の話は、故人の事から死生の問題に入った。心霊の交感、精神療法と、話は色々に移って往った。

彼等は久しく芝生の

縁代で話した。M君が

辞し去ったのは、夜も

深けて十二時近かった。

彼はM君を八幡下まで送って別れた。夏ながら春の様なおぼろ月、谷向うの村は

朦朧とうち煙り、

田圃の

蛙の声も夢を誘う様なおぼろ夜である。

「それじゃ」

「失礼」

駒下駄の音も

次第に

幽になって、

浴衣姿の白いM君は吸わるゝ様に

靄の中に消えた。

*

其後ふっつりM君の消息を聞かなかったが、

翌年ある日の新聞に、M君が

安心を求む可く妻子を捨てゝ京都

山科の

天華香洞に

奔った事を報じてあった。間もなく君は東京に帰って来たと見え、ある雑誌に君が出家の感想を見たが、やがて君が死去の報は伝えられた。

見神の一義に君は

到頭精力を

傾注せずに居られなくなったのである。

而して生涯の

大事、生存の目的を果したので、君は軽く肉の

衣を脱いだのであろう。

[#改ページ]

夫人。

私は

夙に手紙を差上げねばならなかったのでした。実は

幾回も幾回もペンを

執ったのでした。ペンを執りは執りながら、

如何しても書くことが出来なかったのです。

今日、

ビルコフさんの書いた故先生小伝の英訳を見て居ましたら、丁度先生の

逝去六週間前に撮影されたと云う先生とあなたの写真が出て居ました。

熟々見て居る内に、私の眼は

霞んで来ました。嗚呼ものが言いたい! 話がしたい! 然し先生は

最早霊です。私の

拙い言葉を

仮らずとも、先生と話すことが出来ます。書くならあなたに書かねばならぬ。そこで此手紙を書きます。私はうちつけに書きます。万事直截其ものでお出のあなたは、私が

心底から申すことを

容して下さるだろうと思います。

何から申しましょうか。書く事があまり多い。最初先生の

不可思議な

遽かの家出を聞いた時、私は直ぐ先生の終が

差迫って来た事を知りました。それで先生の

訃に接した時も、少しも驚きませんでした。勿論先生を愛する者にとっては、先生の最期は苦しい最期でした。

何故先生は愛妻愛子愛女の心尽しの

介抱の中に、其一片と雖も先生を

吾有と主張し要求し得ぬものはない切っても切れぬ周囲の中に、

穏に死なれる事が何故出来なかったでしょうか? 何故其生の

晩景になって、あわれなひとり者の死に様をする為に其温かな

巣からさまよい出られねばならなかったのでしょうか?

世故を

経尽し人事を知り尽した先生が、何故其老年に際し、

否墓に

片脚下しかけて、

釈迦牟尼の其生の初に

為られた処をされねばならなかったか? 世間は誰しも斯く驚き

怪みました。不相変

主我的だと非難した者も少なくありませんでした。

一風変った天才の気まぐれと笑ったのは、まだよい方かも知れません。先生もつらかったでしょう。然し

夫人、悲痛の重荷は

偏にあなたの肩上に落ちました。あなたの経歴された処は、思うも恐ろしい。長い長い生涯の間、先生と

棲んで先生を愛されたあなたが、此世の旅の

夕蔭に、見棄てゝしまわれた様な姿になられようとは!

而して

トルストイの邪魔物は此であると云った様に

白昼世界の眼の前に

曝しものになられようとは! 夫人、誰かあなたに同情をさゝげずに居られましょう乎。如何に頑固な先生の

加担者でも、如何程

苦り切ったあなたの

敵対者でも、堪え難いあなたの苦痛と

断腸の

悲哀とは、其幾分を感ぜずに居られません。彼池の

滸りの

一刹那を思うては、

戦慄せずには居られません。

然し夫人、世に先生を非難する者の多かった様に、あなたを非難する者も少くありませんでした。白状します、私も其一人でした。

トルストイと云う様な偉大な名は、世界の目標です。先生や先生の一家一門の

所作は、万人の

具に

瞻る所、批評の

的であります。そこで先生の

哀しい最期前後の出来事は、

如何様な微細な事までも、世界中の新聞雑誌に掲載されて、色々の評判を

惹起しました。私は漏らさず其記事を見ました。無論

誤報曲説も多かったでしょう。

針小棒大の記事も沢山あったに違いありません。然し打明けて云えば、其記事については、私は非常に心を

痛むる事が多かった。打明けて云えば、夫人、私はあなたに対して少からぬ不平があったのです。勿論白が

弥白くなれば、

鼠色も

純黒に

勢なる様なもので、故先生があまりに

物的自我を捨てようとせられた為、其反動の余勢であなたは実際以上に自己を主張されねばならぬ様なハメになられたこともありましょう。それでなくても、婦人は自然に物質的になる可き約束の

下にあるのです。先生が

産を

治むる事をやめられてから、一家の主人役に立たれたあなたが、

児孫の為に利益を計り権利を主張し、

切々と生活の資を積む可く努められたのも、致方はないと云った様な御気の毒なわけで、あなたの方から云えば先生にこそ不平あれ、先生から不足を云われる事はない筈です。と、誰も

然申しましょう。然し夫人、生計を立つると云うも、程度の問題です。あなたが家の為を思わるゝあまり、ノーベル賞金を辞された先生に不満を

懐かれたり、何万ルーブルの為に先生の声を蓄音器に入れさせようとしたり、其外種々

仁人としても詩人としても心の富、霊の自由、人格の

尊厳を第一位に置く

霊活不覊なる先生の心を

傷むるのは知れ切った事まで先生に

強られたのは、あまりと云えば

無惨ではありますまいか。あなたは

トルストイの名を

其様に軽いやすっぽいものに思ってお出なのでしょう乎。「吾未だ

義人の

裔の物乞いあるくを見し事なし」と

ソロモンは申しました。

トルストイの妻は

其夫をルーブルにして置かねばならぬ程貧しい者でしょう乎。

トルストイの子女は、其父を食わねば生きられぬ

程腑甲斐ないものでしょう乎。私にはあなたがハズミに乗って機械的に

為られたと思う外、ドウもあなたのお心持が分かりません。全く正気の沙汰とは思われかねるのです。

莫斯科の小店なぞに

切々と

売溜の金勘定ばかりして居るかみさんのマシューリナ、カテーリナならいざ知らず、世界の

トルストイの夫人の

挙動としては、よく云えばあまりに

謙遜な、

正しく云えばあまりに信仰がない

鄙い話ではありますまい乎。私は先生の心中が思われて、つらくてなりません。昔先生が命をかけて

惚れられた美しい素直な

ソフィ嬢は、

斯様な心の

香の

褪った老伯爵夫人になってしまわれたのでしょう乎。其れから先生

逝去後の御家の

挙動は如何です? 私はしば/\叫びました、先生も先生だ、

何故先生は彼様な烈しい

最後の手段を取らずに、犠牲となって

穏に家庭に死ぬることが出来なかっただろう乎、あまりに

我強い先生であると。然し此は先生が

トルストイである事を忘れたからの叫びです。誰にでも其人

相応の生き

様があり、また其人相応の死に様があります。

トルストイの様な人で

トルストイの様な境遇にある者は、彼様な

断末魔が当然で且自然であります。少しも無理は無い。余人にあっては兎も角も、先生にあっては

彼様でなくては生の結末がつかぬのです。一切の

人慾、一切の理想が恐ろしい火の如く

衷に燃えて

闘うた先生には、

灰色にぼかした生や死は問題の外なのです。あなたに対する

真の愛から云うても、理想に対する

操節から云っても、

出奔と

浪死は必然の結果です。仮に先生が其趣味主張を一切胸に

畳んで、所謂家庭の

和楽の犠牲となって一個の

好々翁として穏に

ヤスナヤ、ポリヤナに

瞑目されたとして、先生は果して

トルストイたり得たでしょう乎。其死が

夫人、あなたをはじめとして全世界に

彼様な

警策を与えることが出来たでしょう乎。

彼最後彼

臨終あるが為に、先生等身の著作、多年の言説に

画竜の

睛を

点じたのではありますまい乎。確に然です。

トルストイは手軽に理想を実行してのける実行家では無い、然し

トルストイは理想を

賞翫して生涯を

終る理想家で無い、

トルストイは一切の

執着煩悩を軽々に

滑り

脱ける木石人で無い、然し

トルストイは最後の一息を以ても其理想を実現すべく

奔騰する火の如き霊であると云う事が、

墨黒の夜の空に

火焔の字をもて大書した様に読まるゝのです。獅子は久しく眼に見えぬ

檻の中で

獅子吼をしたり、

毬を

弄んだり、

無聊に

悶えたりして居ましたが、最後に身を

跳らして

一躍檻外に飛び出で、万里の野に

奔って自由の死を遂げました。

惨ましく然も偉大なる死! 先生の死は、先生が最後の勝利でした。夫人、あなたは負けました。だからあなたの

煩悶も、御家の

沸騰も起きたのです。但今は斯く思うものゝ、其当時私は思いました、先生は先生としても、何故あなたも令息令嬢達も黙って

哀しんで居られることが出来なかったのでしょう乎。何故の

彼諍論? 何故の彼喧嘩? 無論先生の出奔と死は、云わば

爆裂弾を投げたもので、あとの騒ぎが大きいのが自然であるし、また必要でもあるし、石が大きければ水煙も

夥しいと云った様なもので、

傍眼には

醜態百出

トルストイ家の

乱脈と見えても、あなたの

卒直一剋な御性質から云っても、令息令嬢達の

腹蔵なき性質から云っても、世界の目の前にある家の

立場から云っても、云うべき事は云わねばならず、

弁難論諍も致方はもとよりありますまい。

苟且の平和より真面目の争はまだ

優です。

但私は先生の

彼惨ましい死を余儀なくした其事情を思うに忍びず、また先生の

墓上涙未だ乾かざるに家族の方々が斯く

喧嘩さるゝを見るに忍びなかったのであります。然し我々は人間です。人間として衝突は自然の約束であります。先生もよく/\思い込まるればこそ、彼

死様をされた。

而して

偽ることを

得為ぬ

トルストイ家の人々なればこそ、彼

争もあったのでしょう。

加之、承われば此頃では

諸事円滑に運んで居るとやら、

愚痴は最早言いますまい。唯先生を中心として起った悲劇に

因り御一同の

大小浅深さま/″\に受けられた苦痛から最好きものゝ生れ出でんことを信じ、且

祷るのみであります。

勿論先生があなたを深く深く愛された事は、誰よりもあなたこそ御存じの

筈。あなたを離れて出奔される時にも、先生はあなたを愛して居られた。

否、深くあなたを愛さるればこそ先生は他人に出来ない事を苦痛を忍んで

為られたのです。頗無理な言葉の様ですが、先生の家出の動機の重なる一が、あなたはじめ先生の愛さるゝ人達の

済度にあった事は決して疑はありません。人は石を玉と握ることもあれば、玉を石と

抛つ場合もあります。獅子は子を

崖から落します。我々の捨てるものは、往々我々にとって一番捨て難い

宝なのです。先生にとって人の

象をとった一番の宝は、あなたでした。臨終の

譫言にもあなたの名を呼ばれたのでも分かる。あなたは最後までも先生の恋人でした。あなたの為に先生は

彼様な死をされた。あなたは

衷心に確にソレを知ってお出です。夫人、あなたは其深い深い愛の

下に頭を

低れて下さることは出来ないのでしょう乎。人の霊魂は

不覊独立なもの、肉体一世の結合は彼

若くば彼女の永久の存在を拘束することは出来ないのですから、先生の生前、先生は先生の道、あなたはあなたの

路を別々に

辿られたのも致方は無いものゝ、先生が肉の

衣を脱がれた今日、私は金婚式でも

金剛石婚式でもなく、第二の真の結婚が

御両人の間に成就されん事を祈って

已まないのであります。

悲哀を通して我々は

浄められるのです。苦痛を

経由して我々は智識に達するのです。敬愛する夫人よ、先生はあなたの良人御家族の父君で御

出でしたが、また凡そ先生を信愛する者の総ての父でした。敬愛する夫人よ、あなたは今

ヤスナヤ、ポリヤナ小王国の皇太后で御出ですが、同時にあなたを

識る程の者の母君となられるのである事をお

忘れなすってはなりません。夫人、御安心なさい、あなたにお目にかゝった程の者は、誰かあなたの真面目な

而して勇敢な

霊魂を尊敬せぬ者がありましょう乎。誰かあなたの故先生に対する愛の助勢によって、人類に貢献された

働を知らない者がありましょう乎。あなたがお

出でなかったら、先生が果して

彼偉大な

トルストイと熟された乎、

否乎、分かりません。先生が

不朽である如く、あなたも不朽です。あなたは

曾て自伝を書いて居ると云うお話でした。あれは

著々進行しつゝあることゝ思います。私は其面白かる可き

頁が

覗きたくてなりません。出版されたら、種々分明する事があろうと思います。我々一同に対してあなたは

楯の一面を示される義務があります。

何卒独得の

真摯と気力とをもてあなたの

御言い

分をお述べ下さい。我々一同其一日も早く出版されんことを待って居る者であります。

今日は七月の三日です。七年前の

丁度今日は、

ヤスナヤ、ポリヤナで

御厚遇を

享けて居ました。其折お目にかゝった方々や色々の出来事を、私は

如何様にはっきりと記憶して居るでしょう。正に今日でした、私は

彼はなれからペンとインキを持ち出して、彼

楓の下の食卓に居られる皆さんの署名を記念の為に求めました。其手帳は今私の手近にあります。私は

開けて見ました。

皆在焉。先生のも、あなたのも、其他皆さんの手によって署せられた皆さんの名が

歴々として其処にあります。インキもまだ乾かないかと思われるばかりです。然るに、

想えば先生の

椅子は

最早永久に空しいのです。此頃は

楓の下の彼食卓も

嘸淋しいことでしょう。私は

マウド氏の先生の伝を見て、

オボレンスキー公爵夫人

マリーさんも、私がお目にかゝって間もなく死去された事を知りました。私は

マリーさんが

大好きでした。最早あの方もホンの記憶になってしまわれたのです。先頃

莫斯科から帰って来られた小西君に面会しました。小西君は彼

哀しい出来事の少し前に先生に会われ、それから葬儀にも出られたそうです。然しあなたや御家族の事については、あまり知って居られないのでした。多分伯

アンドリゥ君は御同居だろうと思います。ドウかよろしく、私は時々

アンドリゥ君の事を思うて居るとお

伝え下さい。

レオ君の御一家は

聖彼得堡にお住いですか。

ヤスナヤ、ポリヤナの園でトチ/\歩みをして居られたお孫達も、最早大きなむすこさん達になられたでしょう。

伯令嬢アレキサンドラは如何して居られますか。私は折々あの

ロンカ

ロンカの川辺で迷子になって、令嬢を

煩わして探しに来ていたゞいた事を

憶い出します。

ミハイル君は如何です。私は唯一度、それもホンの一寸会ったゞけですが、大層好きな方と思いました。

ジュリヤ嬢はとくに

ヤスナヤ、ポリヤナを去られたとか。

マコ ィッキー

ィッキー君は今何処に居られるでしょう?

スホーチン君は

矢張ヂュマの議員でお出ですか。

オボレンスキー公爵と、鼻眼鏡をかけて居られる其

母堂とは、御息災ですか。

イリヤはまだ勤めて居ますか。曾て其人を私も手伝って牧草を

掻いた料理番の老細君は達者にして居ますか。

嗚呼彼の楓の下の

雪白の布を

覆うた食卓、

其処に朝々サモ

ルが来り

喫む人を待って

吟じ、其下の砂は白くて踏むに

軟なあの食卓! 先生は読み、あなたは

縫うて居られた彼

露台の

夕! 家の息達と令嬢とマンドリンを

弾いて歌われた彼

ランダの一夜! 彼

ロンカ

ロンカの水浴! 彼

涼しい、

而して木の葉の

網目を

洩る日光が金の

斑点を地に落すあの

白樺の林の

逍遙! 先生も其処に眠って居られる。記憶から記憶と群がり来って果しがない。

嗟今一度なつかしい

ヤスナヤ、ポリヤナに往って見たい!

敬愛する夫人よ。私は長い手紙を書いてしまいました。最早こゝでペンを

擱かねばなりません。願わくば神あなたの

寂寥を慰めて力を与え玉わんことを。願わくばあなたの晩年が、彼

露西亜の

美わしい夏の

夕の様に穏に美しくあらんことを。

終に

臨み、私の妻もあなたの

負われ負わるゝ

数々の重荷に対し、真実御同情申上げる旨、

呉々も申しました。

一九一二年 七月三日

ヤスナヤ、ポリヤナと其記念を永久に愛する

――― ―――――

[#改ページ]

乞食も色々のが来る。

春秋の彼岸、三五月の

節句、盆なンどには、

服装も小ざっぱりした女等が子供を

負って、幾組も隊をなして陽気にやって来る。

何処から来るのかと聞いたら、

新宿からと云うた。浅草紙、やす石鹸やす

玩具など持て来るほンの

申訳ばかりの商人実際のお

貰いも少からず来る。

喰いつめた渡り職人、仕事にはなれた土方、