一 本書は、安永五年(一七七六)刊、野梅堂版(京都梅村判兵衛・大坂野村長兵衛の合板)の初版本を底本とした。

二 本文の覆刻に際しては、できるだけもとのかたちをくずさないように留意したが、文庫という性質上、つぎの方針をとった。

1 漢字はおおむね原本通りの漢字を用いた。

2 振り仮名は原文にあるものは大半これを付したが、とくにわかりきったよみで、あまり煩瑣にわたる場合は、これを省略した。

3 送り仮名は原文ではかなり不統一であるが、これは特殊な場合をのぞいて、文語文法の送り仮名に改めた。

4 仮名づかいは旧仮名づかいの正規なものに統一した。

5 句読点は、原文ではすべて「。」であるが、読解に便利なように句点「。」と読点「、」に区別し、あらたに補ったものもある。

6 原文には改行・段落がないが、これも読解に便利なように適宜設けた。

7 文法上誤りと思われる箇所や、脱字・衍字と思われる箇所もないではないが、作者特有の語法もあり、用語・用字への配慮もあると思われるので、なるべく原文通りにして、ときに脚注をもって説明した。

8 原文で「人/\」「おろ/\」などとあるところは「人々」「おろおろ」とした。

三 原文の挿絵は全部これを入れ、説明をくわえた。

四 脚注は、スペースのゆるすかぎり入れて、解読に便なるようにつとめたが、限られた範囲内のことであるから、くわしい出典・語義・語釈・用例などは記すことができずにおおむね省略した。しかし本文を解読するだけならばこれで十分足りると思う。なお脚注だけで解読しがたい場合には、現代語訳によられたい。

五 現代語訳は、なるべく原文の持ち味や文体の特色をそこなわないように留意しながら、しかもなるべく逐語訳にしたがって文意を正確に訳出し、現代文としても味読にたえるようなものとすることに努力した。ことに説話体の文体と、長いセンテンスがえんえんと接続する秋成独自の文体のニュアンスを生かしながら、これを現代文とするということに苦心をはらった。

六 解説は、「雨月物語」を鑑賞し、研究するうえの基礎をしめしておいた。

昭和三十四年十月

鵜月 洋

[#改丁]

[#ページの左右中央]

[#改丁]

羅貫中は「

水滸伝」を著わして、そのために子孫三代にわたって

唖の児が生まれ、紫式部は「源氏物語」を著わして、一度は地獄にまでおちたが、それはおもうに彼等が架空の物語や狂言

綺語を書いて世の人々を惑わせた悪業のために、そのむくいを身にうけたというべきであろう。そしてその文をみると、それぞれかわっためずらしい趣向をこらし、その文章の勢い・調子は真にせまり、あるいは低く、あるいは高く、あたかもころがるようになめらかで

流暢であって、これを読むものの心持をしてたのしく快くさせるものである。その当時の出来事を、遠い後の世である今日において、さながら眼前にありありとてらし出して見ることができるようなおもいがする。さてここに、私もちょうど

泰平の世を

謳歌するようなのんきなむだばなしを書いたが、それは口からでまかせにしゃべりちらしたものである。

雉が祭礼の庭で鳴いたり竜が野で戦ったりするような奇怪千万で、ありもしない怪奇談であるから、みずからかえりみてさえ、根拠のない、

疎漏の多い、つたないものだとおもう。ましてこれを

拾い読みするものは、もとよりこれが信ずるに足るほんものだというはずがない。だから、私の場合は、世間の人をまどわす罪もなく、子孫に口唇裂や平たい鼻などの

変わり

者が生まれるという

業のむくいをうけるはずが、どうしてあろうか。そのおそれはないというものである。明和五年三月、雨はれて月おぼろにかすむ晩春の夜、座敷のあかりまどの下で編みつくり、

書肆に渡す。題して「雨月物語」ということにした。

剪枝畸人しるす。

[#改ページ]

逢坂山の

関守に通行を許されて東国にむかってから、秋をむかえた山のもみじの美景も見捨てがたく、そのまま諸国

行脚の旅をつづけることにして東海道をくだったが、なかでも浜千鳥が砂浜に足跡をつけてあそぶ

鳴海潟、富士山の噴煙、浮島が原、清見が関、大磯小磯の浦々、紫草の美しく咲く武蔵野の原、

塩釜の海の穏やかな朝景色、

象潟の猟師のひなびた

苫ぶきの家、佐野の舟橋、木曾の

桟橋などのありさまは、どれひとつとして心

惹かれないところはなかったが、そのうえなお西国の名所・歌枕を見たいものだと思って、仁安三年の秋には、

葭の花散る

難波を

経て、須磨・明石の浦ふく汐風を身にしみじみと感じながら、旅をつづけて四国にわたり、

讃岐の

真尾坂の林というところに、しばらく逗留することにした。これとても野宿などを重ねてきた長旅の疲れをいたわるためではなく、悟道を念じて修行するためのよすがとして結んだ庵であった。

この里近くの白峯というところに、崇徳院の御陵があると聞いて、参拝したいものだと、十月のはじめごろ、その白峯に登った。松や柏が深々と茂りあって、青雲のたなびく晴天の日ですら、まるで小雨がしとしとと降っているかのように暗くしめっぽい。

児が

嶽というけわしい峯が御陵のうしろにそびえたち、

千仞のふかい谷底からは雲霧がわきあがってくるので、眼前のものさえはっきりしない心地がされる。木立がわずかにすいた所に、土を高くつんだうえに石を三つ積み重ねたものがあるが、それが

野茨や

蔓草にすっかりうずもれて、みた目にもなんとなく物悲しい気持がするのを、これこそ崇徳院の御墓であろうかと思うと、心も暗然とさせられて、まったく夢なのか現実なのかけじめもつかないほどである。

思えばまのあたりそのお姿を拝したのは、まだ天子であらせられたころで、

紫宸殿・

清涼殿の

御座所で政治をおとり遊ばされたのを、文武百官は、まことに賢明な天子であると、その仰せをおそれかしこんでお仕え申しあげたものである。また

近衛天皇に御位をお譲りになられてからも、上皇御所の立派な玉殿におすまいになっていらしたのに、それがこんな鹿の通う足跡しか見えない、

伺候奉仕するものもないような深山の

藪の下に

崩御されていようとは、まったく思いもかけないことであった。一天万乗の天子という尊い御身分であらせられてさえ、前世の

因縁というものがおそろしいまではっきりとその身につきまとって、その

罪業をのがれることがおできにならなかったことよと思うと、人の世のはかなさにまで思いがおよんで、涙はわき出るようにとめどなくあふれてくるのだった。

今夜は夜どおし

御回向申しあげようと、御墓の前のたいらな石の上にすわって、お経をしずかによみはじめたが、やがて心にうかんだ一首の和歌をよんでお供えした。

「松山の浪のけしきはかはらじをかたなく君はなりまさりけり」

(松山の海に寄せる波の景色は昔も今もかわらないであろうに、この景を眺めて暮らされた崇徳院はすでにおなくなりになってしまった。)

なおも心ゆるめずに一心に

読経をつづける。あふれる涙に、草の露が添って、ふかくしっとりと

袖をぬらすのであった。日が沈むにしたがって、深山の夜景は不気味でただならぬさまをみせてきたので、石の上にすわり、落ちかかる木の葉を身にかけただけではひどく寒く、そのため精神はすみ、骨の髄まで冷えて、なんとはなしにものすごい心地がされる。月は出たが、

繁茂した木立は月光を洩らさないので、あやめもわからない闇のなかで心わびしく思いながら、やがて眠るともなくうとうとしようとすると、たしかに、「

円位、円位」とよぶ声がする。

眼をひらいて闇の中をすかしみると、異様な姿で、背が高く痩せ衰えた人が、顔つきや着衣の色柄ははっきりと見えないが、こちらを向いて立っている。西行もとより道心をえた法師であったから、おそろしいとも思わず、「そこに来たのは誰だ」とたずねた。すると、その人は「さっきその方が詠んだ和歌の返歌を申そうと思ってきたのだ」といって、

「松山の浪にながれてこし船のやがてむなしくなりにけるかな」

(松山にうちよせる浪に流されてきた船が、都へも帰れずにやがてむなしく朽ちはててしまった。)

と詠み、「よくきてくれたな」とおっしゃるので、西行ははじめてそれが崇徳院の亡霊であることがわかり、地面にぬかずいて拝し、さめざめと涙を流していった。「それにしてもどうして

成仏されずにお迷いになっていらっしゃるのでございますか。濁りけがれた現世をのがれて仏になられたことをうらやましく存じてこそ、今夜の法要によって、仏縁におあずかり申したいと思っておりましたのに、成仏なされずにここにおあらわれになるとは、もったいないことではございますが、また悲しい御心根でございます。ひたすらこの世の妄執をお忘れになって、めでたく成仏の位におつき下さい」と、真心をつくしてお諫め申しあげた。

これを聞くと、崇徳院は声高くお笑いになって、「その方は知るまいが、近ごろの世上の乱れは、自分のしわざである。生きている時から魔道に心をうちこんで、

平治の乱をおこさせ、死して後もなお朝廷にたたりをするのだ。よく見ているがいい。やがて天下に大乱をおこさせようぞ」という。西行は、このお言葉をきくと、涙をはらって、「これはおどろきいった情ない御心持をうけたまわることでございます。君にはもとより御聡明であるとの評判があらせられるのでございますから、帝王道の道理は十分よく御承知のことと存じあげます。こころみにおたずね申しあげます。

一体、

保元の

御謀叛は、天照大神の御神勅の趣旨に

違うまいと思って、お思いたちになられたのですか。それとも御自身の私欲から御計画なされたのですか。さあ、

詳しくおっしゃって下さい」と申しあげた。すると、崇徳院はさっと顔色をかえられて、「よく聞け。帝位は人間至上の位である。それをもし上にたつ天子から人道を乱すときは、天の命ずるところにしたがい、民の与望にこたえて、天子たりともこれを

伐つのが聖賢の道である。そもそも

永治元年の昔、なんの罪もないのに、父鳥羽院の

命によって、自分は帝位を三歳の

体仁にゆずって退位したが、この心をみても自分が人欲ふかいとはいえまい。その体仁が若死されては、わが子の

重仁こそ当然天下を統治すべきものと、自分も世間も思っていたのに、

美福門院の妬みにさまたげられて、第四皇子の

雅仁に帝位をうばわれたのは、まことふかいうらみではないか。重仁には国を治める才がある。それにたいして雅仁はどれだけの器量があるというのだ。人の徳の有無をも見きわめないで、皇位継承のことを

後宮の后に相談しておきめになったのは、父帝のあやまちであった。しかし自分は、父が御存命中は、子としての孝行と誠をつくして、その不平不満をけっして顔色にも出さなかったが、父がおかくれになったのちは、いつまでも不遇に甘んじ、不平を我慢しておられようかと、ここにはじめて勇気をふるいおこして兵をあげることを決意したのである。

周の武王が臣の身として、君主であった

殷の

紂王を討ったのさえ、天の命ずるところにしたがい、民の与望にこたえれば、事は

成就し、天は認めて、周八百年の世の

基をひらく大業となったではないか。まして国を治める資格と地位のある自分が、女の権力によってできた、あやまった政権にとってかわろうとするのに、なんでこれが道理にそむいたことだといえようか。その方は出家して仏道に溺れ、来世で、

煩悩をのがれて救いをえたいと願う利欲の心から、ほんとうの人間の道をむりに仏教の因果理論にひきつけて説き、

堯舜の教え、すなわち儒教の説にてらすべきを、仏教に混入して、自分を説得しようとするのか」と、御声も荒々しくおっしゃるのだった。

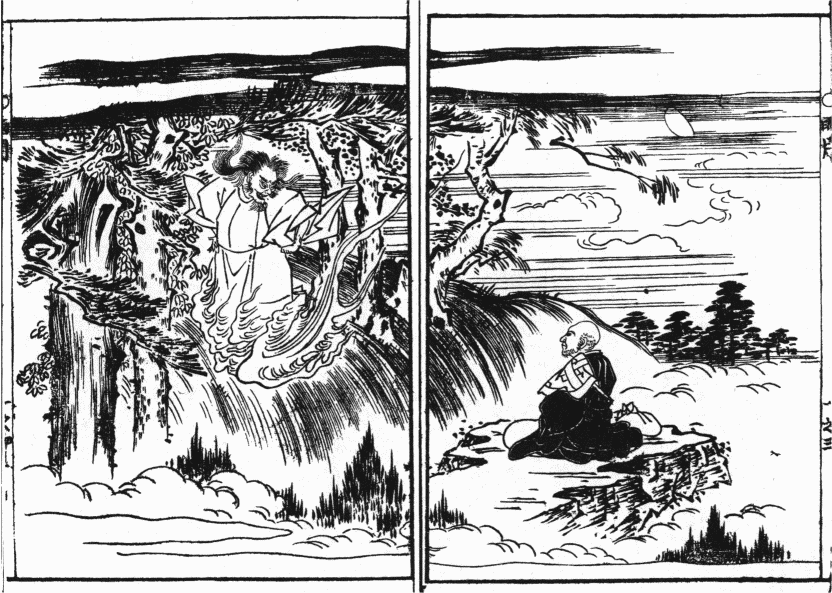

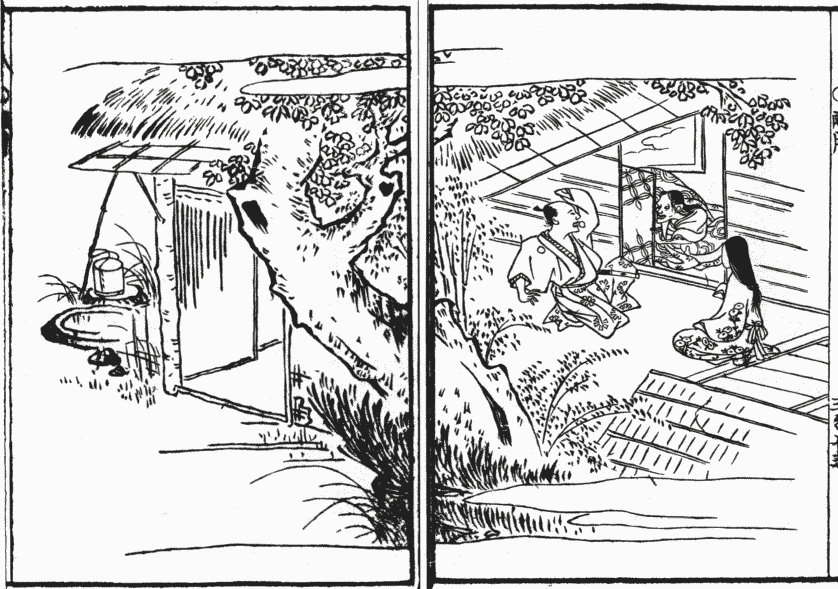

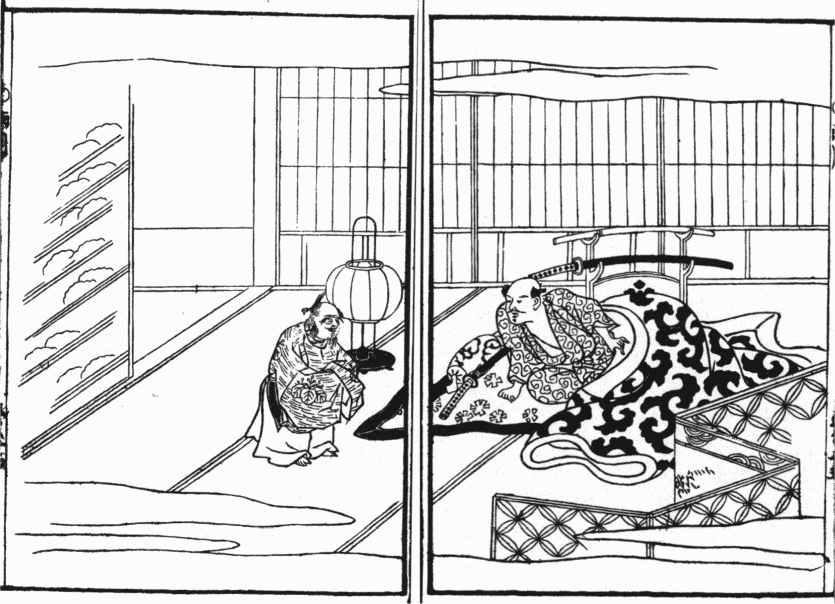

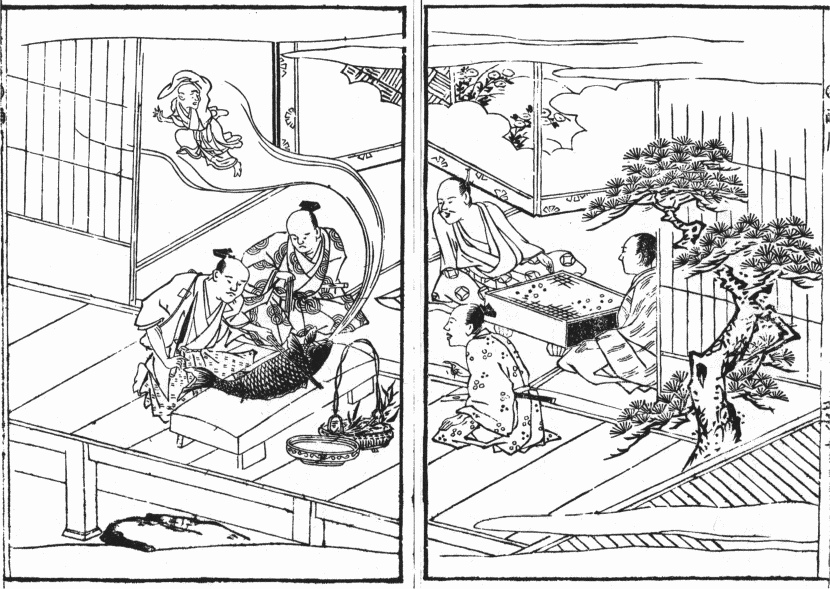

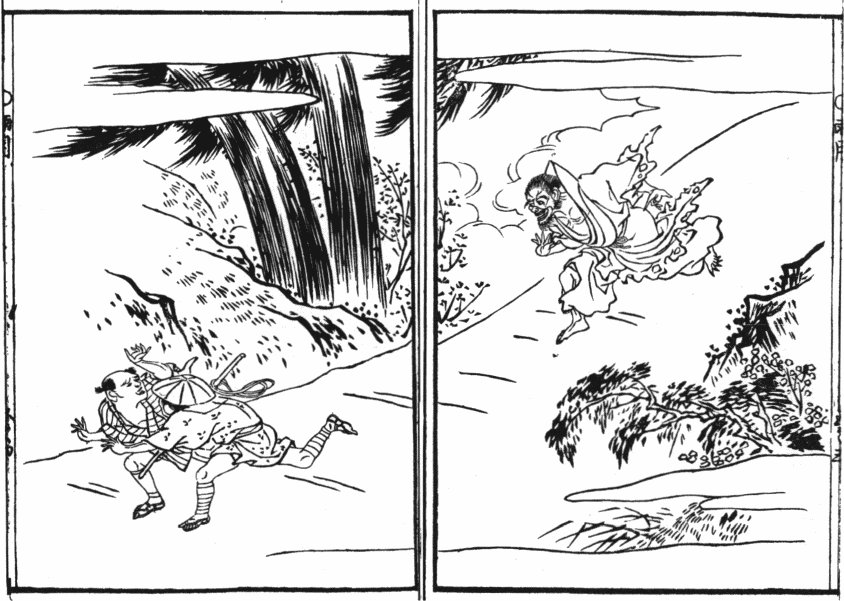

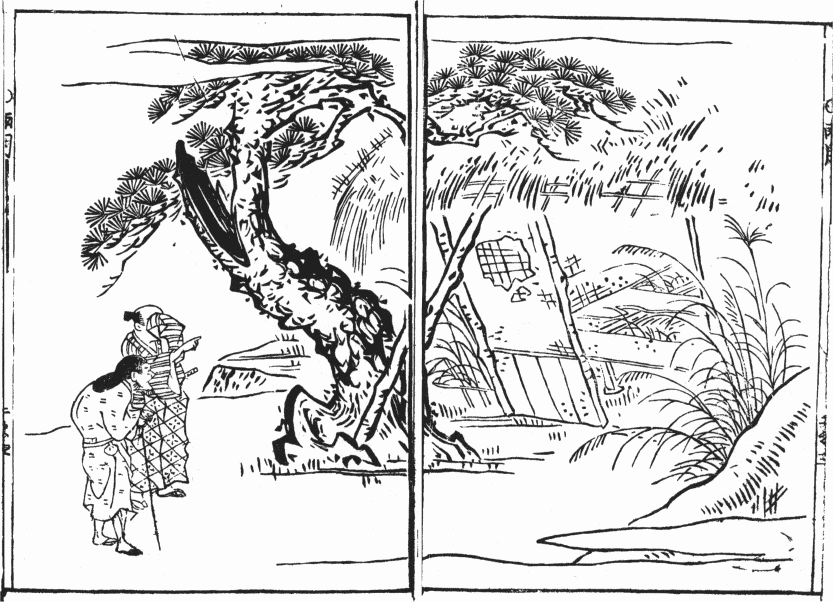

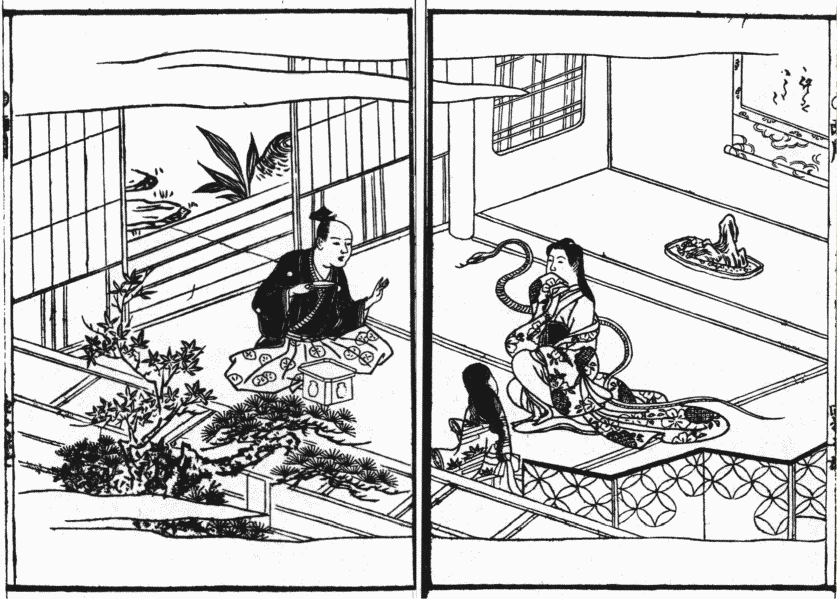

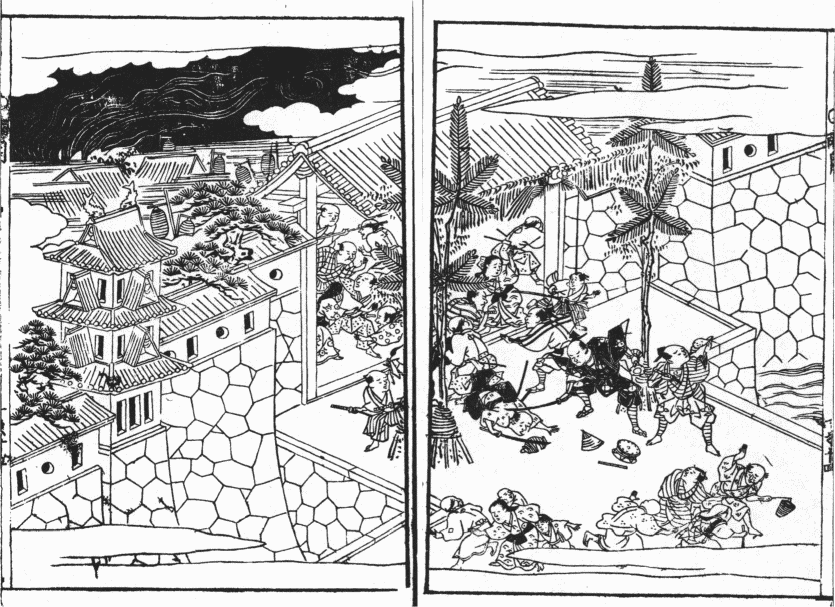

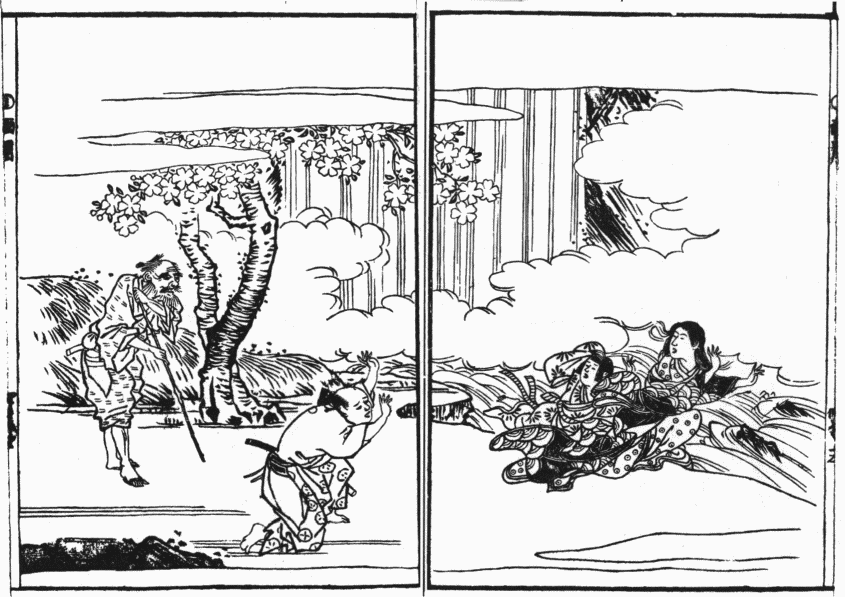

白峯陵の前の「たひらなる石の上に座をしめ」た西行が、崇徳院の怨霊と対決する図。「一段の陰火、君が膝の下より燃上がりて」という情景である。(原本三丁裏、四丁表の挿絵)

西行はますますおそれる色もなく、ひざをのり出して、「君のおっしゃるところは、人間の道の道理をかりて説かれますので、いかにもそれにかなっているように見えますが、じつはやはり醜い人間の欲情・煩悩の域から脱してはおられません。遠い中国の例をひくまでもありません。わが国の昔にも、

応神天皇が兄皇子の

大鷦鷯の

王をさしおいて、末皇子の

菟道の

王を皇太子とお定めになりました。天皇崩御ののち、この兄弟の皇子たちは互いにゆずりあって、どちらも帝位につこうとしません。三年たってもそのゆずりあいが終りそうにもないのを、菟道の王はふかく御心配になって、『どうして私がこれ以上生きながらえて、天下の人々に迷惑をかけられようか』とおっしゃると、御自害あそばされたので、やむなく兄皇子が帝位におつきになりました。これこそ帝位の尊厳を重んじ、父に孝、兄に悌という人道をまもり、ほんとうの真心をつくしていやしい私欲というものがないというべきです。聖賢堯舜の道とはこれをいうのでしょう。わが国において、儒教を尊んで、もっぱらそれを天皇道の理論的な裏づけとしているのは、菟道の王が

百済の

王仁を

招聘して学ばせられたのがはじめでありますから、この御兄弟の皇子の御心こそ、そのまま中国の聖人の精神ともいってよいでしょう。また『周のはじめ、武王、殷の紂王の暴虐を

憤ってこれを討ち、ために天下の民を安らかにした。これは臣の身として君を

弑したというべきではない。仁にもとり義にもとった一人の不徳者紂をころしたのである』ということが、『孟子』という書物に記されていると人づてに聞いております。だから、中国の書籍は、経典・史策・詩文にいたるまで、神意にかなって、わが国に渡来しないものはありませんが、『孟子』という書物だけはまだ日本に伝わっておりません。この書物を積んでくる船は、途中でかならず暴風に遭って沈没するからだといわれております。それはどういうわけかというと、わが国は天照大神が国の基をひらいてお治めになってから、皇孫の天子がたえることなく代々御位についておりますのに、もしこんな口先でいいくるめるような、こざかしい教えを伝えることになると、後世には帝位を奪っても罪と思わないという賊子も出ることであろうと、八百よろずの神々がこの書物をお憎みになって、神風をおこして船を転覆させるのだということでございます。だから中国の聖賢の教えも、わが国の国風にてらしてふさわしくないものがすくなくありません。また、『詩経』でも、『兄弟はたとえ内輪喧嘩をしても、いったん外部からのはずかしめをうけようとしたときは、一致協力してこれをふせげよ』と、いっているではございませんか。それを君には、御兄弟の愛をお忘れになり、そのうえ、御父帝がおかくれになってまだ

殯の

宮に安置した御遺体のぬくもりがさめないうちに、もう軍旗をなびかせ弓はずをふりたてて挙兵され、帝位争奪の戦をなさるなど、不孝の罪これよりはなはだしいことはございますまい。天下は神の定める器であり、帝位は神意の定めるところであります。だから、人が私欲をもってこれをうばおうとしても、うばうことのできない道理であるのを、君はわきまえられずに戦いをおこされましたが、たとえ重仁親王の御即位は天下万民ひとしく仰望するところであっても、徳をしき平和の恵みをほどこされないで、道にはずれた方法をもってあのように世を乱したもうたときは、きのうまで君をお慕い申しあげていたものも、きょうはたちまち君を恨んで仇敵となり、そのために本望をもおとげ遊ばされないばかりか、古来例のないほどの刑罰をお受けになって、こんな

辺鄙な片田舎でおなくなりになったのでございます。このうえは、ただただ昔の恨みをお忘れになって、極楽浄土におかえり遊ばすことこそ、心からお願い申しあげたい君の御心でございます」と、はばかることなく申しあげたのである。

これを聞いて、崇徳院はふかいためいきをつかれ、「いまその方が事の善悪道理を正してわが罪をせめたが、その方のいうところもまたもっともである。しかしどうしようもないのだ。この島に流されて、

高遠の松山の家に苦しくもとじこめられ、日に三度の食事をもってくる者以外には、誰ひとりとして参って仕えるものもない。ただ夜空をとぶ

雁の声が枕もとちかく聞えてくると、あの雁は都をさして飛んで行くのだろうかと、それさえなつかしく思われ、明け方の千鳥が

洲崎で友よびかわして鳴くのを耳にすると、それもまた物思いのたねとなるだけである。中国の

燕丹の故事のように、

烏の頭が白くなるという奇跡がおころうとも、自分には都へ帰れる機会はないのだから、きっとこの

辺鄙な海辺で一生を終り、海辺をさまよう亡霊となることであろう。そこで、ひとえに来世の安楽のためにと思って、五部の

大乗経を写経したが、寺らしい寺もないこんなさびしい片田舎の海辺にのこしておくのも悲しいことである。わが身はこの荒磯でくちるとも、せめて筆跡だけでも都の中へ入れさせて下さいと、弟の

仁和寺上首

覚性法親王のもとへ、経にそえてつぎの和歌をおくったのである。

浜千鳥跡はみやこにかよへども身は松山に音をのみぞ鳴く

(浜千鳥と同じように自分の筆跡〈写経〉のみは懐かしい都へ通っていくが、自分は、松山で帰京の日を待ちこがれながら声をあげて泣くだけである)

ところが、

少納言信西が邪推して、『もしかするとこれは崇徳院が主上をのろい、天下をのろう心でおくられたものかもしれません』と、帝に申しあげたため、そのままにおくりかえされたのであるが、まことにうらめしいことだ。昔から日本でも中国でも、国位を争って兄弟が敵となった例はめずらしくないが、それでも自分は罪ふかいことをしたと思って、その悪心を悔い改め、罪ほろぼしのためにと思って写した御経であるのに、それをいかにさまたげるものがあるからといって、帝の近親は減刑するという

議親法をも無視して、兄の筆跡さえも都の中へおいれにならない帝の御心こそ、いまになっては永久に解けることのない恨みである。しょせんこの写経を魔道に

回向し、魔力によってこの恨みを晴らそうと、ひとすじに心をきめ、指を切ってその血で願文を書き、経とともに

志戸の海に沈めてからのちは、人にも逢わず、家の内にふかくとじこもって、ひたすら魔王となり恨みをはらそうとの大願を立てたが、願いかなってついにあの平治の乱が勃発したのである。

まず、

信頼が分不相応な高い位をのぞむその増長心をあおりたてて、

義朝をその味方につけさせた。あの義朝こそ憎い敵なのだ。父の

為義をはじめ、兄弟の武士たちが、保元の乱で、みなわがために命を捨てて働いたのに、彼一人、われに敵対した。

為朝の勇猛と、為義・

忠正の軍略によって、勝利のけはいが見えていたのに、西南の風に本陣の白河殿が焼き討ちされて敗北し、自分は白河殿をのがれ出てからは、

如意が

嶽のけわしさに足をいためたり、あるいはきこりの切った椎の柴を身にかけて雨露をしのいだりして、苦労のすえに、ついにとらえられてこの島に流されたのであるが、それはすべて義朝の

悪辣な焼き討ちという計略にねざすことなのだ。この仕返しとしては、まず義朝の心を暴虐・貪欲にすることによって、

信頼の陰謀に加担させたので、彼は天子に弓ひく大罪をおかし、武略にすぐれぬ

清盛の如きに追い討たれてしまったのだ。そのうえ、父の為義を殺したむくいがその身にあらわれて、家来にだましうちされたのは、まさに天罰を蒙ったものである。また少納言信西は、つねにおのれを物知りの学者ぶって、狭量にして人をいれない高慢な根性まがりであったから、これを誘って、信頼・義朝の敵としたので、最後には家を出奔して宇治山の穴にひそみかくれていたのを、とうとう探し出されて捕らえられ、六条河原でさらし首になった。これは、わが写経を送りかえしたへつらいの罪の結末をつけたのである。その余勢をかって、

応保の夏には美福門院の生命をちぢめ、

長寛二年の春には

忠通に祟ってこれを殺し、われもその年の秋にはこの世を去ったが、死後なお憤りの火がさかんにもえつづけて消えないままに、ついに大魔王となって、三百余類の手下をもつ首領となった。わが手下どものすることは、人の幸福を見てはそれを不幸に転じ、天下の泰平なのを見ては乱をおこさせることである。ただ清盛のみは人間として授かった現世の果報が大であって、そのために一門一族すべて高位高官に列し、好き放題に国の政治をとりおこなっているが、長男の

重盛が忠義をもって輔佐しているゆえ、その暴虐にもかかわらず、まだ

復讐の時期に達していない。しかしその方もよく見ておれ。平氏の運命もまた長くはないだろう。雅仁がわれにつらく当たったその分だけは、かならず雅仁にも報復してやるぞ」と、御声はしだいに大きくおそろしくなってくるのだった。西行は、「わが君にはこれほどまでに魔界の悪縁につながれて、

弥陀の極楽浄土とは無縁にちかく、億万里も遠く隔たっておいでなさるようでございますから、これ以上はくりかえしてなにも申しあげません」といって、ただ口をとじてむかいあっていた。

その時、あたりの峯や谷が揺れ動いて、風が林を吹きたおすばかりにはげしく吹き、砂を空に高くまきあげた。と、見る見るうちにひとかたまりの鬼火が、崇徳院のひざの下から燃えあがって、そのために山も谷も昼のようにあかるくなった。その光のなかに、よくよく院の御様子を拝見すると、怒りのためか朱をそそいだような真っ赤なお顔に、ぼうぼうと乱れた髪がひざにかかるまで乱れさがり、にらみつけるように白眼をつりあげて、熱い息を苦しそうに吐いていらっしゃる。お召しになっている衣は柿色でひどくすすけたように黒ずんでいるうえに、手足の爪はまるで獣の爪のように鋭く長くのびていて、さながら魔王の姿そのままであり、見るからにあさましくおそろしい。やがて空にむかって、「

相模、相模」とおよびになる。「ハッ」とこたえて、

鳶のような

変化の鳥が空からまいおり、院の御前にひれふして、仰せの言葉を待つ。院は、その変化の鳥にむかわれて、「なんではやく重盛の命を奪って、雅仁と清盛を苦しめないのか」と仰せになる。変化の鳥はこたえて「後白河上皇の御幸運はまだ尽きておりませんし、重盛の忠義と誠には近づけません。しかしいまから十二年たちますと、重盛の寿命もつきてしまいます。彼が死ねば、平氏一族の幸運も、それとともにほろびます」という。それを聞くと、院は手をうっておよろこびになり、「憎い平氏の敵どもは、ことごとくこの前の海でみなごろしにしてやるぞ」と、叫ぶ御声は谷や峯にこだまして、その物凄さはとてもいいあらわせないほどであった。西行は、この魔道のあさましいありさまを見て、いまさら涙をおさえかね、再び一首の和歌をよんで、院が仏縁につながるような御心になられることをおすすめ申しあげた。

「よしや君昔の玉の床とてもかからんのちは何にかはせん

(たとえ君には昔は金殿玉楼におすまいになっていたとしても、こうしておなくなりになって現世をはなれているいまでは、そんな現世の身分や優越感は何もなりません。御往生下さい)

死んでしまえば王侯も庶民もおなじであるのに」と、感動が胸にあふれて、思わずもこの歌を声高にうたいあげたのである。

院は、これをお聞きになって、御心をうごかされたようであったが、しだいにお顔の色もやわらぎ、鬼火もだんだんうすくなって消えていき、ついにそのお姿もかき消すように見えなくなったが、変化の鳥もどこへいったのか、あとかたもなく姿を消し、折から十日あまりの月は峯のかなたにかくれて、木立生い茂った闇の中ではものの見わけもつかないので、さながら夢路をさまようような思いだった。まもなく夜明けの空に、

塒はなれる朝鳥のさえずりがすがすがしくひびきわたったので、最後にかさねて金剛経一巻を回向申しあげて、西行は山をおり、庵へ帰った。あらためて心しずかに昨夜来の出来事を思いおこしてみると、平治の乱のことをはじめとして、人々の身の上、またその年月など、院の語られたことが事実と符合してまちがいがないので、ふかくおそれつつしんで、このことをだれにもはなそうとしなかった。

その後十三年を経て、

治承三年の秋、平重盛が病にかかって世を去ったので、清盛入道はだれはばかることもなく、専横をきわめるようになり、後白河法皇をうらんで鳥羽離宮におしこめたてまつり、さらに福原の茅ぶきの御所にお移しして、苦しめ申しあげたのである。人心離反し、

頼朝が機に乗じて東国から兵を挙げ、

義仲が北国から雪をけたてて京へのぼるにおよんで、さしもの平家一門も都をおちて西の海にのがれ、ついに讃岐の海、志戸・

八島にいたって多くの武勇の士たちが魚の餌食となり、さらに

赤間が

関・

壇の

浦に追いつめられて、幼君安徳天皇が入水されたので、平家の武将たちもここにのこらずほろびてしまったが、その

一部始終が崇徳院のおっしゃった言葉に少しもちがわなかったのは、おそろしくもまた不思議なかたりぐさであった。その後、院の御霊所が御陵のそばに玉をちりばめ美しくいろどられて造営され、その御威光をながくあがめたてまつるようになった。讃岐へ旅する人は、かならず御幣をささげて、つつしみおがむべき貴い御神である――。

[#改ページ]

春になると青々とした若葉を茂らせる柳も、家の庭に植えてはならない。それとおなじように、交際は軽薄な人と結んではならない。なぜかといえば、柳はすぐ茂って青々となるけれども、初秋をつげる風がひとふきすると、それにたえられずにたちまち散ってしまうからである。また軽薄な人はまじわりやすいが、同時にまじわりが絶えて離れてしまうのもはやい。それでもまだ柳の方は春がくるたびに葉を新緑に染めてみせるが、軽薄の人はいったんまじわりが絶えたならば、二度とふたたび訪ねてくるなどということはないものである。

播磨の

国加古の

宿に、

丈部左門という学者がいた。清貧にあまんじて、日夜親しむ書物のほかは、身のまわりの諸道具類などわずらわしいといって、万事簡素に暮らしていた。年老いた母があった。この母は、中国の有名な

孟母にも劣らないほどのかたい節操をもった賢母で、常に糸をつむぎ、はたを織ることを仕事としては、左門のこころざしを達成させようと助けていた。また妹が一人あったが、これはおなじ里の

佐用氏の許へかたづいていた。この佐用の家は非常に裕福であったが、丈部母子の賢いひとがらを慕って、その家の娘を嫁にむかえて

親戚となってからは、なにかにかこつけてしばしば物などおくっては母子の生活を

扶けようとするのであったが、左門は「生活のことで人の世話になるわけにはいかない」といって、一度だっておくりものをうけたことがなかった。

ある日、左門が、おなじ里の某氏の許を

訪れ、古今のよもやまばなしをしてはなしに興がのってきたとき、壁一重へだてた隣室から、人の苦しそうなうめき声が聞えてきて、いかにも可哀そうだったので、主人にたずねると、主人はこたえて、「ここからずっと西の方の国の人らしいのですけれど、

連れに遅れたとのことで、一夜の宿をもとめられたのですが、いかにも立派な武士らしい

風采をそなえて人品もいやしからぬと見うけましたので、お泊め申しあげたところ、その晩、たちのわるい高熱を出して、それからは起き臥しも自分では自由にならないものですから、お気の毒に思って、三日四日ときょうまでお泊めしてきましたが、どこの国の人かもはっきりしないので、私もとんだ失敗をしでかしたものと、当惑している始末です」という。これを聞いて左門は、「お気の毒なはなしですな。御主人が御不安に思うのももっともですが、病気で苦しんでいる人は、知人もない旅先でこんな病気をわずらっていらっしゃるのですから、とりわけ心苦しくいらっしゃることでしょう。どんな御容態かみたいものですが」といって、たちあがろうとするのを、主人はおしとどめて、「はやり病は人をそこなうものだと聞いていますから、家の者などもあそこへは行かせないようにしております。あなたも近寄っておからだを悪くすることがあるといけません」という。左門は笑って、「論語にもいうように『死生命あり』で、人間の寿命は天命の定めるところです。天命でなければどんな病気だってうつるはずはありません。それを、はやり病は人をそこなうなどというのは、愚人俗人のいうことで、私どもは信じません」というと、戸をおしあけて隣室に入って、病人を見る。主人がはなしたとおり、

素姓のよさそうな人であるが、病気が重いとみえて、顔は黄色く、皮膚は黒く、

痩せ衰えて、

古蒲団のうえにくるしそうに身を横たえている。そして左門がはいってきたのをしると、人なつかしそうに見て、「どうか、お湯をいっぱい下さい」という。左門は近寄って、「もう御心配はいりません。私がかならずお救い申しあげましょう」といってはげますと、主人と相談して薬をえらび、自分で処方を考え、自分で

煎薬して、それをのませながら、そのうえ

粥を炊いて食べさせるなど、その看病ぶりはまるで兄弟にたいするように親切をきわめ、一刻たりとも捨てておけないというような手厚さであった。

かの武士は、左門の看護の親切さに涙を流して感謝し、「見ず知らずの旅人である私に、これほどまでに御親切にして下さるとは感謝のことばもありません。たとえこのまま死のうとも、あなたの御親切にたいしてはきっと御恩返しをいたします」という。左門は、それをおしとどめ、はげまして、「気の弱いことをおっしゃいますな。だいたい

疫病は罹病期間のあるものです。その期間をすぎてしまうと生命に別条はありません。私が毎日まいってお世話申しあげましょう」と、誠意をこめて約束し、その言葉どおり心をこめて看病したので、やがて病気もしだいによくなり、気分もさっぱりしてきた。そこで、ある日のこと、病人は、この家の主人に

鄭重に礼をのべるとともに、左門の陰徳ある人柄を尊敬して、その職業をたずね、自分の身の上をもつぎのように語った。「私は、もと

出雲の

国松江の出身で、

赤穴宗右衛門という者ですが、すこしばかり軍学の書に通じていたので、

富田の城主

塩冶掃部介が、私を師として軍学を学ぶという立場におりましたところ、あることから

近江の

佐々木氏綱の許へ密使としてえらばれ、近江へ赴いて佐々木の館に逗留しているうちに、故郷では前の富田城主

尼子経久が

山中鹿之介一党を味方にひきいれて、

文明十七年十二月の

大晦日に、不意討ちをかけて城をのっとったので、

掃部介殿も討死なさったのであります。元来出雲の国は佐々木の領国で、塩冶氏はその代官だったのですから、私は氏綱にむかって、『

三沢・

三刀屋の豪族を援助して、経久を討ちほろぼしなさい』と進言したのですが、氏綱は外見いかにも勇将にみえながら、内心は臆病卑怯な愚将なので、私の建言を実行しないばかりか、かえって私を館に足どめしたのです。しかし、私は、いる理由もない所に長居はすまいと、単身ひそかに抜け出して、故郷へ帰ろうとした途中、こんな病気にかかって、はからずも先生にたいへんお世話をおかけしたということは、身にあまる御恩であります。これからの私の生涯をかけてきっと御恩返しをいたします」。左門はいう。「『孟子』にもあるように、人の不幸をみて見殺しにできないのは人間の本性でありますから、私のしたことも当然のことで、いまさらそんな

御鄭重なお礼のことばをいただく理由がありません。まあ、もうすこしここに滞在されて御養生なさい」と。左門の誠実あふれたことばをたよりにして、赤穴はなお幾日か滞在したが、日がたつにつれて、身体の調子がほとんど平生の状態にまで回復した。

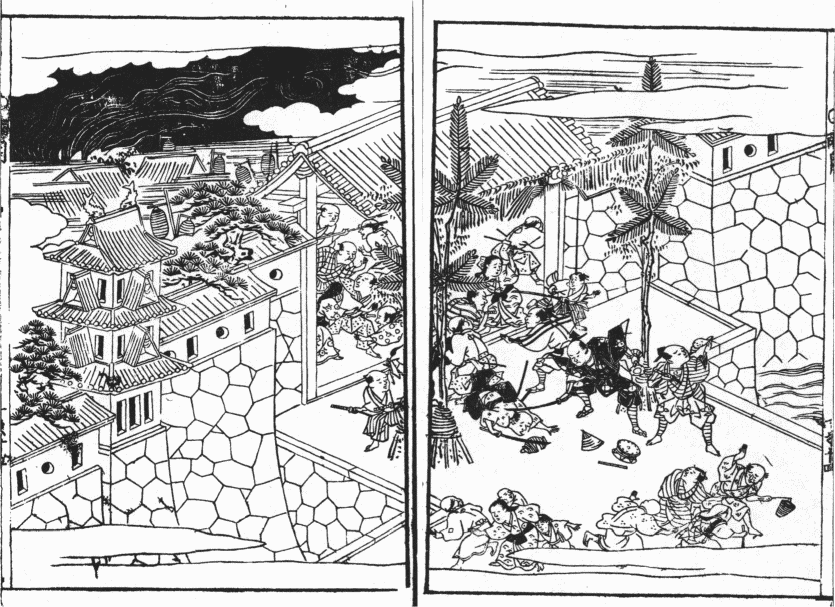

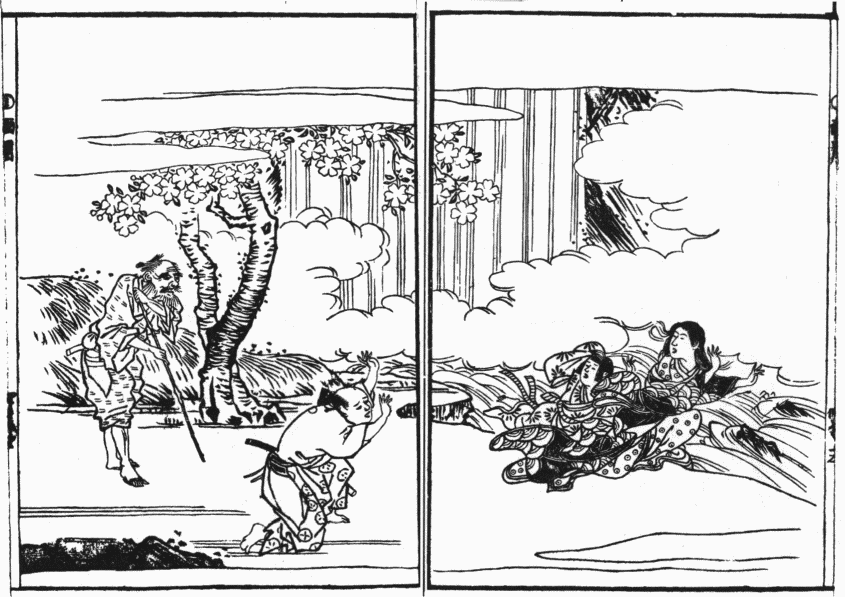

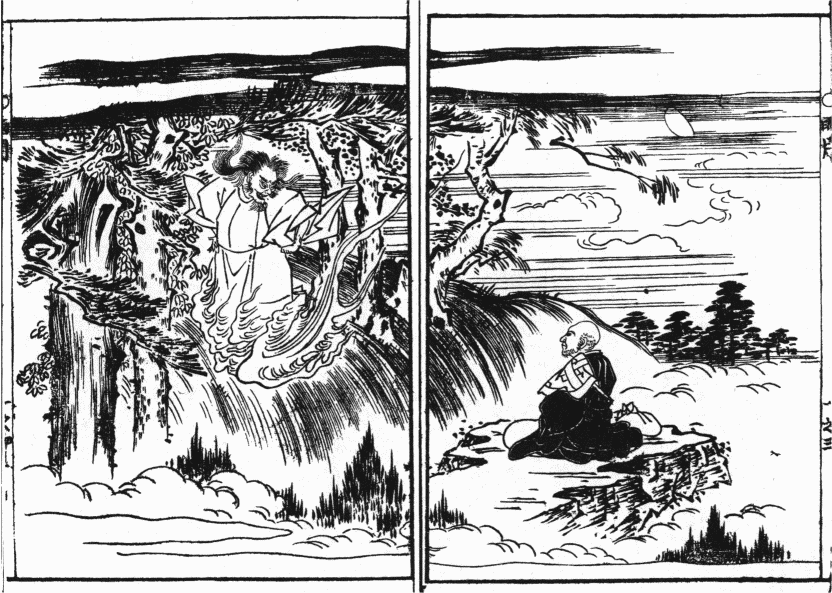

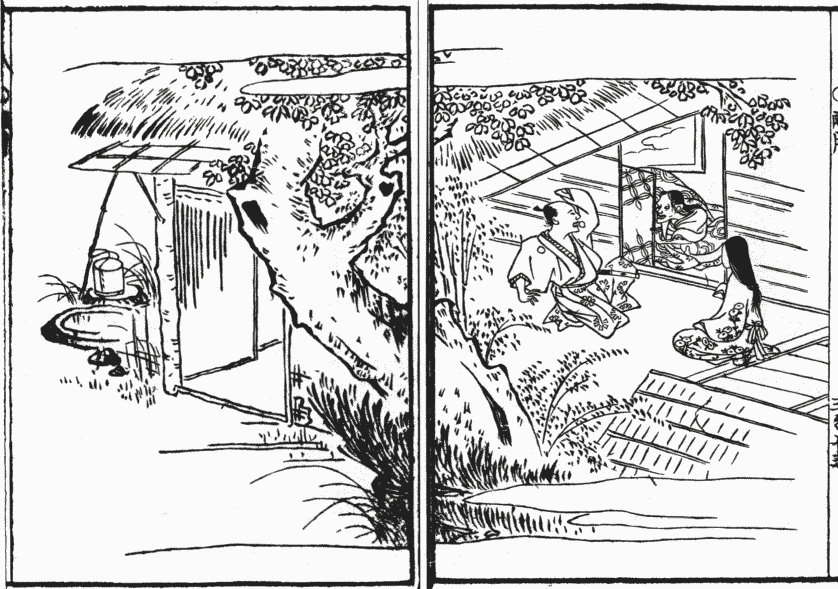

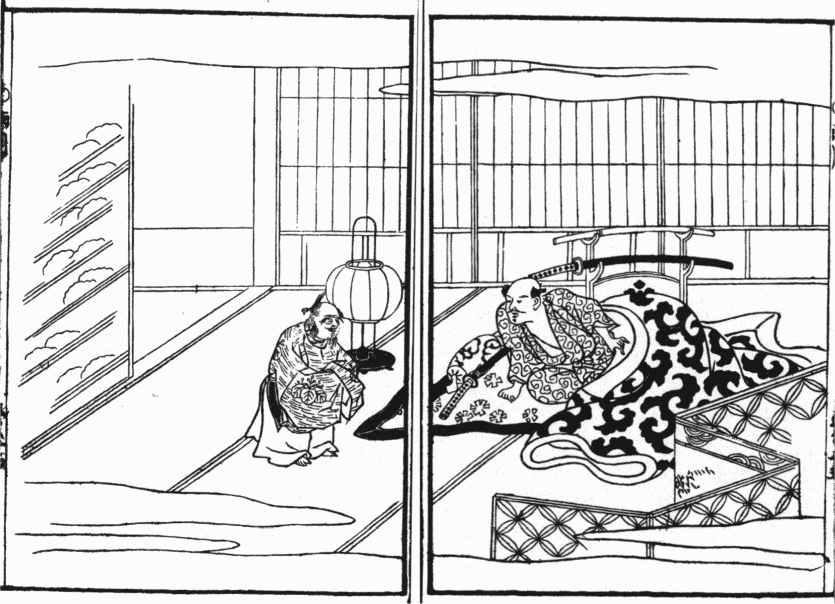

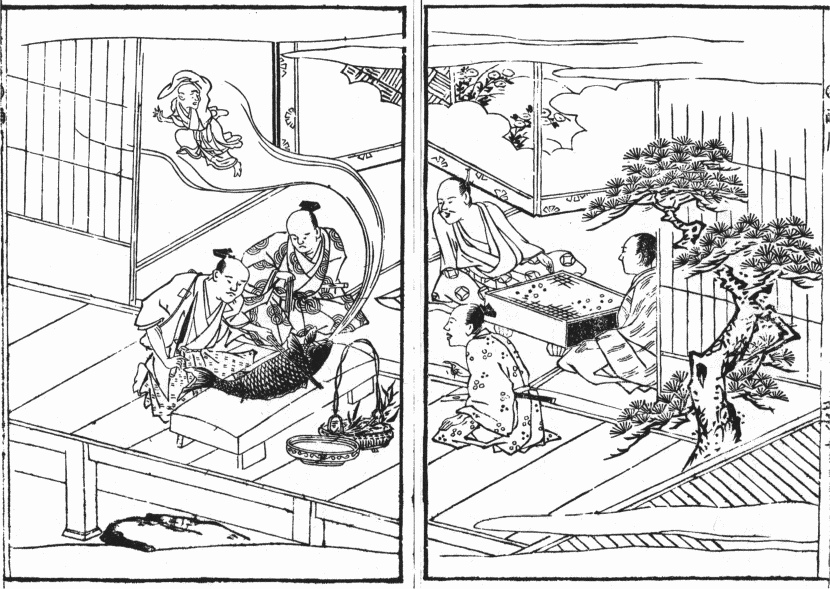

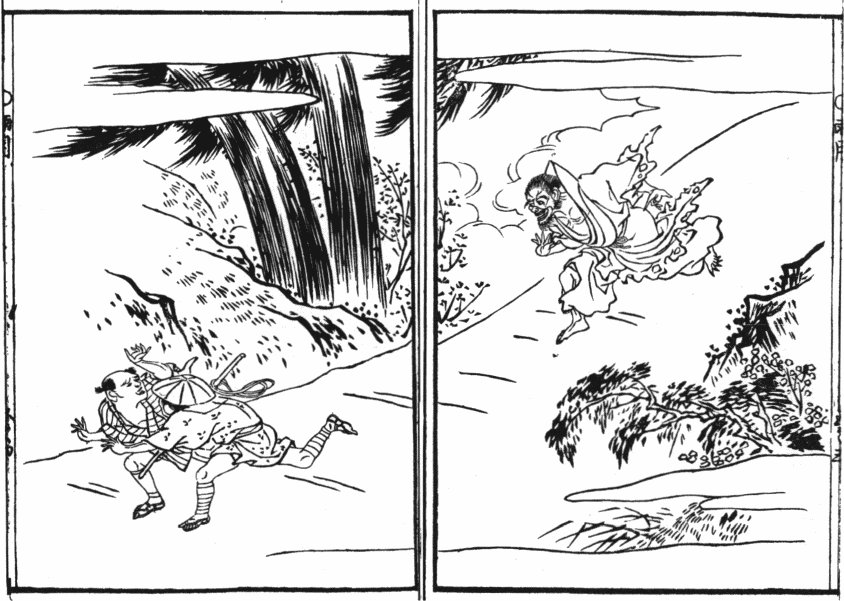

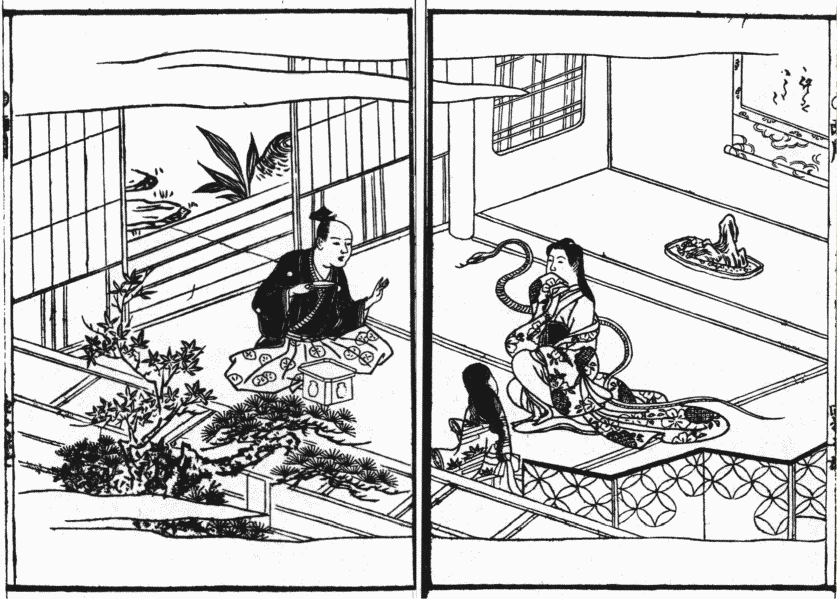

文明十八年(一四八六)一月一日の早暁、尼子経久と山中党が富田城を襲撃した図。構図は「菊花の約」が典拠とした「陰徳太平記」の記事によったと思われる。(原本十四丁裏、十五丁表の挿絵)

この数日間、左門はよい友を得たと、昼となく夜となく交際していろいろはなしをしてみると、赤穴も、左門の専門の

諸子百家のことなどはひかえめにぽつりぽつりとはなし出すが、その質問や理解力は並一通りではなく、聡明であり、ことに専門の戦術理論のこととなると確信にみちた立派な見解を示したので、お互いに心がぴったりと一致し、感心したりよろこんだりして、ついに義兄弟の盟約を結んだのである。赤穴が五歳年長であったから、兄分としての礼をとって、左門にむかっていうのに、「私は幼いときに父母に死に別れて親がありません。義兄弟となったいまは、あなたの老母はすなわち私の母上でありますから、あらためて母上として拝顔の栄をえたいと思います。母上は私の心をくんで、この幼稚で愚かな気持をうけいれて下さるでしょうか」と。それを聞いて左門はたいへんよろこび、「母はいつも私が孤独なのを悲しんでいます。いまの真心こもったお言葉を聞かせたならば、よろこんで、寿命も延びることでしょう」というと、すぐに赤穴を家にともなった。老母は、これをよろこびむかえて、「

倅は才能もなく、その学問も時勢にあわず、そのため世に出る機会を失っております。どうかお見捨てなく、兄として指導してやって下さい」という。赤穴は、うやうやしく頭をさげて、「男子たるものは義を重しとします。功名富貴などは問題ではありません。私はいまさいわいにも、こうして母上の御慈愛をうけ、左門殿からは兄として尊敬されました。これ以上なんの望みがありましょう」というと、心から感激して、またしばらくのあいだこの家に逗留したのである。

きのうかきょう咲いたと思った

尾上の桜もいつのまにかすっかり散ってしまって、涼しい風に吹き寄せられる浦浪の様子にも、問わずとしれた初夏の訪れがはっきりとわかるころになった。ある日、赤穴は左門母子にむかって、「私が近江を脱出してきたのも、出雲の様子を見ようと思ったためですから、この際ひとまず国へ下って、すぐにまた帰ってまいり、それからは貧しいながらも一生懸命に母上に孝養をつくして御恩返しをしたいと思います。しばしのお

暇を下さい」という。左門は「それでは、兄上はいつごろお帰りになられますか」とたずねる。赤穴はこたえて、「月日のたつのは早いものです。おそくともこの秋をこすことはありません」という。左門は、さらに「秋というのはいつと日をきめてお待ちしたらいいのでしょうか。どうかはっきりとそれをきめて下さい」という。赤穴は、「九月九日、

重陽の

佳節をもって帰ってくる日ときめましょう」とこたえる。左門は「兄上、きっとこの日をまちがわないで下さい。当日、私は、一枝の菊花に、気持だけの粗酒を用意してお待ち申しあげておりますから」と念をおすと、互いに誠意をもって約束しあい、別れがたい別離の情を惜しんで、やがて、赤穴は西へ帰っていった。

月日はたちまちのうちに経過して、下枝の

茱萸の実が赤く色づき、垣根の野菊が色美しく咲いて、九月ともなった。約束の九日になると、左門はいつもよりはやく起き出して、草屋ながらきれいに掃除し、黄菊白菊を二枝三枝、小

瓶にいけ、とぼしい財布をはたいて酒飯の用意にかかった。それを見て老母がいった。「あの出雲の国は山陰道も果てにあって、こことは百里もへだたっていると聞いていますから、あの方が見えるのがかならずきょうであるともさだめがたいのに、お前はいろいろ用意しているようだが、あの方がおいでになったのを見てから支度しても遅くはあるまい」。左門はこたえて、「赤穴は信義を重んずる武士ですから、かならず約束をたがえることはありません。その人の姿を見てからあわただしく支度するようなことでは、先方がそれをどう思うか、恥ずかしいことです」というと、美酒を買い鮮魚を料理して台所に用意し、赤穴のくるのを待つのだった。

この日は空も晴れあがって、見渡すかぎり一片の雲もなく、道をゆく旅人の群れも多く、そのはなすのをきくと、「きょうはだれそれが都入りする日であるが、上天気で好都合だ。これは今度のあきないによい儲けができる前兆ですよ」などといって通りすぎて行く。また五十歳あまりの武士が、つれの二十代のおなじようないでたちをした武士にむかって、「海上はこんなに平穏であったのに。これなら、明石から船にのっていたら、この早朝の船出に、いまごろは

牛窓の港へむかって船をはしらせていたであろうに――。若い男はどうもかえってものおじして、無駄な金を余計つかうことだ」というと、若い武士は、「殿が御上洛なさったとき、小豆島から

室津への御渡海をなさいましたが、そのとき海が荒れてさんざんなめにおあいなされたのを、その折にお供していた者がはなしていたのを思うと、この辺の渡りはだれだっておそれることでしょう。まあ、そうお腹立ちなさいますな。魚が橋へ行ったら

蕎麦を御馳走いたしますから――」と、なだめながら通りすぎて行く。また、馬方が、腹立たしげに、「このくたばり馬めが。眼もあいていないのか。しっかり歩け」と、馬がつまずいたために傾いた

荷鞍を、手荒く押しなおして、足早に馬を追っていく。いつか昼もだいぶすぎたけれども、待っている人はまだこない。やがて、夕日が西に沈むので、今夜の泊りへと急ぐ旅人の足どりがいっそうせわしそうになるのを見るにつけ、左門は、赤穴がもう来るかもう来るかと、外の方にばかり視線がひきつけられて、心はまるで酔ったようにうわのそらであった。

老母は左門をよんで、「赤穴の心が秋空のようにかわってお前との約束を忘れたというわけでなくても、その来ると約束した菊花の色濃く咲く日、そしてお前の交情・もてなしのこまやかな日は、なにもきょうとだけ限ったことではあるまい。赤穴に帰ってくる誠意さえあれば、たとえ時はおくれて時雨ふるころになったとしても、なんのうらむことがありましょうか。家へはいって横にでもなって、また

明日の日を待ちなさい」といわれるので、左門はさからうことができず、その場は母をいいなだめて先にやすませ、自分は、もしかしたら赤穴がくるかもしれないと思って、もう一度戸外に出て見ると、空には銀河の星の光が弱くかすかに、月が自分ひとりだけを照らしてさびしいうえに、家を守る番犬の遠くで吠える声も、夜の静寂にすみわたって近く聞こえ、高砂の浦にうちよせる波の音もすぐここまで寄せてくるかのように高く近く聞こえてくる。やがて、月も山の端にはいって、光がくらくなったので、いまはこれまでとあきらめて、戸をしめて家にはいろうとすると、ふと目に入ったものがある――おぼろな黒い影のなかに人の姿が見えて、それが風の吹くにつれてこちらにくるので、不審に思ってひとみをこらすと、赤穴宗右衛門であった。

左門は踊りあがる思いで、「私は朝早くからいままで貴兄のおいでを待ちくらしておりました。約束をたがえずにおいでくださったことをほんとうにうれしくおもいます。さあ、おはいり下さい」といったが、赤穴は、ただうなずくだけで、ものもいわないでいる。左門は先に立って、赤穴を客間の窓ぎわに案内して、正座につかせ、「兄上のおいでが遅かったので、老母も待ちくたびれて、『明日こそおいでになるだろう』といって、さきに寝床へはいりました。起こしてまいりましょう」というのを、赤穴はまた頭を横にふってとめながら、なおも口をひらこうとしないでいる。そこで左門は「遠いところを幾日もかかって夜を日についでいらしたので、心身ともにお疲れでございましょう。どうか一口めしあがってゆっくりおやすみ下さい」といって、酒の燗をし、

肴をならべてすすめたが、赤穴は、袖で顔をおおい、そのにおいを嫌ってさけるような様子をする。左門はまた「貧しい手料理ですから、とても十分のおもてなしはできませんが、これでも私の心をこめたものです。さげすまないで召しあがって下さい」という。それでも赤穴はこたえもしないで、長いためいきをついていたが、しばらくしてやっと口を開いた。「あなたの真心こもったもてなしをどうしていやがって辞退するわけがありましょうか。あなたをだますことばもありませんから、ほんとうのことをうちあけます。けっして怪しみ驚かないで下さい。じつは、私はもはやこの世の人間ではありません。けがれた死霊が、かりに人間の姿をしてあらわれたのです」。

左門はひどく驚いて、「兄上、なぜそんな奇怪なことをおっしゃるのですか。私にはこれが夢だとはちっとも思えません」という。赤穴は「あなたと別れて故郷に帰りましたが、郷里の人々は大方、尼子経久の威勢になびきしたがっていて、もはや旧主塩冶氏の恩顧をかえりみるものもないのです。そこで、

従弟の赤穴丹治が富田城中にいるのを訪ねたところ、彼は利害得失を説いて、私を経久にひきあわせました。私は、表面ではいちおう従弟の言葉にしたがうように見せて経久と対面し、その後、経久のすることをつくづく見ておりますと、たしかに万人に匹敵する雄略の持主で、よく兵士を訓練していますが、智者を用いるのに

猜疑心がつよくて、そのために君の腹心となって身命をなげ出すという家臣がいないのです。こんな所に長居は無用と思って、私は、あなたと菊花の佳節に再会する約束のあることをはなして、そこを立ち去ろうとしたところ、経久は不満で気にいらぬ様子をみせ、丹治に命じて私を城の外に出さないように軟禁し、そのためにとうとう今日にたちいたってしまいました。もしきょうの約束を破ったならば、あなたが私をどう思うだろうか、きっとうそつきな信ずるにたりないやつと思われるだろうと、そればかりが気がかりで、いろいろ思案をめぐらしましたが、のがれだそうとしても方法がありません。古人の言葉に、『人は一日に千里を行くことはできないが、魂は一日に千里を行くことができる』ということがあります。この道理を思い出して、私は、自害し、今夜、陰風にのって、はるばると菊花の約に馳せ参じたのです。どうか私のこの心根を汲んで御同情下さい」といいおわると、とめどもなく涙をながすのであった。「もはやこれで

永のお別れです。どうか母上によく孝養をつくして下さい」といって、座を立ったかと見ると、たちまちその姿はかき消すように見えなくなってしまった。

左門は、あわててひきとめようとしたが、陰風に眼先がくらんで、どちらへ去ったのか行方がわからなくなった。なにかにつまずいてばったりとうつぶせに倒れたが、そのまま大声をあげて泣き出した。その声に老母が目をさまし、驚いて起きあがって、左門のいるところにきてみると、客席のあたりに酒器や肴を盛った皿などがたくさんならべてあり、その中に左門が倒れている。いそいで抱きおこして、「どうしたのです」とたずねたが、左門はただ声をたてずに忍び泣きに泣きつづけるだけで、いっこうにものをいわない。そこで、老母がかさねて「兄の赤穴が約束を破ったのをうらみに思うならば、明日にでもなってもし赤穴がきたならば、そのときにはいうべき言葉もないでしょうよ。おまえはこんなにまで子どものように物の道理がわからないのですか」と、言葉つよくたしなめはげますと、左門は、やっと口を開いてこたえた。「兄上は今夜、菊花の約をはたすためにわざわざきたのです。そこで、用意の

酒肴をもってお迎えしたところ、それを再三辞退されて、こうおっしゃるのです――『これこれこうしたわけで約束にそむくことになるので、

自刃して

魂魄となり、その魂魄が遠く百里のところをきたのだ』――というと、そのまま見えなくなりました。そういうわけで、母上のおやすみのところをおこしてしまったのです。どうかおゆるし下さい」というと、またさめざめと泣きしずむので、老母は、「牢獄にとらわれている人は夢にも赦免されるのを見、

咽のかわいている者は夢の中で飲み水を飲むと、

諺にもいわれています。おまえもまたその人たちと同類で、あまり待ちわびたので夢に見たのでしょう。よく心を落着けなさい」といったが、左門は頭を横にふって、「けっして夢のようなとりとめもないそらごとではありません。兄上はたしかにここにいらしたのです」というと、また大声をたてて泣き伏した。これを聞いて、老母ももはや疑わず、母と子はたがいによびあい、声をあげて、その夜は泣きあかしたのである。

翌日、左門は母の前に手をついて願いでた。「私は幼少より学問文事に専念してまいりましたが、今日まで国に忠義をつくしたという名声をあげたこともなく、さればとて親に孝行の誠をつくすこともできず、ただ無意味にこの世に生きているだけでした。兄上の赤穴は一生信義をつらぬきとおして死にました。弟分の私としては、きょうから出雲に下り、せめて兄上の遺骨を葬って、義兄弟としての信義をまっとうしたいと思います。母上には御身をお大切になさって、しばらくのあいだのお暇をたまわりとう存じます」。老母は答えて、「倅よ。出雲に行っても、早く帰ってきて、この年寄を安心させておくれ。むこうに長く

逗留して、きょうの別れを永久の別れとしないでおくれ」という。左門は、「古人もいうように、人の生涯は、水に浮いている泡のように、朝に夕に、いつ消えるとも定めがたい、はかないものではありますが、私は、できるだけはやく、すぐに帰ってまいります」というと、別れの涙をぬぐって、家を出発した。その足ですぐに佐用氏の許へ行き、老母の世話をくれぐれも頼み、出雲へむかったが、途中、ただひたすらに赤穴のことのみ思いつづけて、飢えても食をとろうとせず、寒くとも衣類のことを気にかけずに、うとうとと仮睡すれば、夢にも赤穴を見て泣きあかしながら、十日ののちに富田の城下に着いた。

まっすぐに赤穴丹治の邸へ行って、姓名を名のって案内を乞うと、丹治が出迎えて、座敷へ通し、「雁の頼りにでも知らせたのでなければ、どうしてあなたが宗右衛門の死を知っていらっしゃるはずがありましょうか。わけがわかりません」と、不思議がってしきりに事情をたずねるのだった。左門はそれにたいして、「武士たるものは、その身の富貴と盛衰のことを、とやかく問題にすべきではありません。ただ信義だけを重んずるものです。兄上の宗右衛門はいったん口にした約束を重んじて、それを守り、亡魂となって百里の遠きを私の許まできましたが、その信義にたいして、信義をもってむくいようと思って、私は夜を日についでこの地に下ってきたのです。私が平生学んだことについて、貴殿におたずね申し上げたいことがあります。どうかはっきりとお答えねがいたい。むかし、

魏の宰相

公叔座が重病の床に臥したとき、魏王がしたしく見舞って、公叔座の手をとりながら、『もしその方に万一のことがあったら、だれを宰相として国政をゆだねたらよいであろうか。私のために教えをのこしておいてくれ』というと、公叔座は、『

商鞅はまだ年こそ若いが、世にもまれなすぐれた才能をもっております。陛下がもしこの男をお用いになる気がないのなら、たとえ殺してでも、国外へ出してはなりません。もし他国へ行かせますと、きっとのちのちこの国の

禍となるでしょう』と、ねんごろに教えて、王が帰ったあと、ひそかに商鞅をよびよせ、『私はおまえを陛下に推挙したが、陛下は私のすすめを受けいれない様子がみえたので、登用しないのならば、いっそおまえを殺してしまいなさいと教えた。これは君を先にし、臣をあとにする、君臣の道であり、私のはからいである。おまえは一刻もはやく他国へ逃げて、この難をのがれたがよい』といったということです。このことを、貴殿と宗右衛門との場合にくらべてみては、いかがでしょうか」という。丹治は、恥じいったのか、ただ頭をうなだれて、一言もいわない。左門はさらに膝をのり出して、「兄上宗右衛門が、塩冶氏の旧恩を思って、尼子に仕官しなかったのは、これこそ義士であります。貴殿は、旧主の塩冶氏を見捨てて尼子の家臣になったが、これは武士としての信義をわきまえないことです。兄上は菊花の約を重んじて、命を捨てて遠路をきましたが、これこそ信義の極致であります。貴殿はいま尼子に

媚びへつらって、血縁の宗右衛門を苦しめ、このような

非業の死をとげさせたのですが、それは朋友としての信義がない行為です。たとえ経久が無理に兄上をとどめられたとしても、長いまじわりと友情を思ったならば、ひそかにかの商鞅に叔座が示したような信義をつくすべきであるのに、それもせずにただ一身の栄達利益にのみとらわれて、武士としての風儀がないのは、とりもなおさず尼子家全般の家風かもしれない。それだからこそ兄上もこんな国にとどまろうとしなかったのだ。私はいま信義のためにわざわざここにきたのだ。貴様はまたここで、不義のために長く汚名をのこすがいい!」と、いいもおわらず抜き打ちに斬りつけると、ただ一太刀で、丹治はその場に倒れた。この物音を聞きつけて家来どもが騒いでいるすきに、左門は、すばやくその場をのがれ出て、行方をくらましてしまった。

尼子経久は、この事件を伝え聞いたが、宗右衛門と左門義兄弟の信義のあついまじわりにふかく感動して、しいて左門の跡を追わせなかったということである。ああ、まじわりは軽薄の人と結んではならないというが、まさにその通りである……。

[#改ページ]

下総の

国葛飾郡真間の

里に、勝四郎という男があった。祖父の代から久しくこの里にすみ、田畑もたくさんもって家も豊かに暮らしていたが、生れつき無頓着でのんきな性質から、農業を煩わしいものだといやがったので、ついに貧乏になってしまった。そうこうしているうちに、親戚の多くからも疎遠に扱われるようになったが、それを勝四郎は口惜しいことだとしみじみと思い、なんとかして家運を挽回したいものと、あれこれ思案をめぐらした。そのころ、

雀部の

曾次という人が、足利染の絹を仕入れるために、毎年都からやってきていたが、真間の里に遠縁の者がいるのをたびたび訪問したところから、勝四郎もかねがね親しくしていたので、自分も商人となって都へ上りたいということを頼んだところ、雀部は気やすくひきうけて、「今度は何日ごろ

発つつもりです。御一緒に」といってくれた。そこで、雀部がたのみがいのあるのをうれしく思って、残っていた田を全部売りはらって金にかえ、それで白絹をたくさん買いこみ、準備をととのえて、上京する日を待っていた。

勝四郎の妻

宮木は、人目をひくほどの美貌で、気だてもしっかりして賢かった。今度、夫が商品を仕入れて都へ商売に行くといい出したのを、困ったことになったと思い、いろいろいって思いとどまるように

諫めたが、ふだんから思いたったらきかない一本気のうえに、今度はひときわ思いつめているので、手のほどこしようがなく、これから先の生活が心細く不安であったにもかかわらず、かいがいしく夫の旅支度をととのえて、出発の前夜は、離れがたい別れをしみじみと語るのであった。「あなたに旅立たれて、財産とてもないこの家にひとり残されては、弱く、頼りない女心は、どうしてよいやらまったく途方にくれるばかりで、このうえなくつらいことでございます。朝夕私のことをお忘れにならないで、早く帰ってきて下さい。せめて命だけはお帰りになる日まで生きながらえたい、命さえあればまた逢えるとは思いますが、明日はどうなるかわからないこの世の定めですから、どうかお

毅い男心にもあわれと思って下さい」というと、夫は「どうして浮木に乗ったような不安な気持や生活で、知らぬ他国に長居するものか。

葛の葉が風に吹かれて裏返る今年の秋にはきっと帰ってくるよ。気づよく待っていなさい」と、妻をなぐさめているうちに、やがて夜が明けたので、鶏の声とともに出発して、京都をさして急いだのである。

この年――

享徳四年の夏、

鎌倉公方足利成氏と

管領の上杉氏が不和になって、その戦火で公方の館はあとかたもなく焼きはらわれ、公方は下総の味方へ亡命されたが、それ以来、関東一円はたちまちのうちに大混乱をきたし、上下ともにてんでんばらばらで統一のない世となってしまったので、年寄たちは山ににげかくれ、若者たちは兵士としてかり出され、「きょうはここを焼きはらうぞ」「明日は敵がせめてくるぞ」といううわさに、女子供たちは、うろうろと東に西に逃げまどって、泣き悲しむだけであった。勝四郎の妻も、どこかへ逃げたいものだとは思ったが、「この秋に帰るから待て」といわれた夫の言葉をたのみとしながら、家にふみとどまって、不安な気持で、夫の帰る日を指折りかぞえて待ちくらしていたのである。秋になったが、待つ夫からは風の便りもないので、悪化する世相とともに、頼りにならない人の心であると、夫の薄情をうらみ、わが身をかなしみ、がっくりと気落ちして、

「身のうさは人しも告げじあふ坂の夕づけ鳥よ秋も暮れぬと」

(夫の帰りをまつわが身のつらさは誰も夫に知らせてくれまい。逢う、云う、という名の逢坂山の鶏よ、お前は京にも近いのだから、夫に約束の秋ももう暮れてしまったと告げてほしい)

と、思いを一首の歌にたくして詠んだが、夫の許までは多くの国を隔てた遠方なので、この歌をいいおくるすべもなかった。世間が物騒になるにつれて、人心もいっそう

険悪になった。たまたま

訪ねてくる人も、宮木が美貌であるのを見ると、いろいろと親切ごかしをいって誘惑しようとするが、宮木は、かたい貞婦の操を守ってこれを冷淡にあしらい、のちには戸をしめて会おうともしなかったのである。一人いた下女も暇をとって出て行き、少しばかりあった

貯えもすっかりなくなって、心細いうちに享徳四年が暮れた。年はあらたまったが、世の乱れは依然としておさまらない。そのうえ、前年の秋、京都将軍家の命令で、美濃の国、

郡上の領主、

東の

下野守常縁が征東指揮官として派遣され、下総の領地に下って、一族の

千葉実胤と共同戦線をはって攻撃したので、公方方も守りをかたくして防戦につとめ、そのため戦いがいつ終るともわからない状態になった。戦乱に乗じて、諸国の野武士たちもあちこちにとりでをかまえ、民家に火をつけては略奪をほしいままにした。いまや関八州は全土にわたって安穏な所とてもなく、なさけないほどのはなはだしい世の損失であった。

勝四郎は雀部にしたがって都へ行き、白絹を全部売りつくしたが、当時はちょうど義政将軍の東山時代だったので、都は華美を好むときであり、そのためにだいぶんの儲けをして、さて故郷へ帰ろうと用意をしている折に、このたび上杉の軍勢が鎌倉公方の御所を攻めおとし、逃げる成氏をなお追撃したので、故郷葛飾の辺はどこもかしこも

戦さわぎで、戦塵の

巷となったということを、世間で取沙汰した。目前のことでさえとかくうその多いのが世間の取沙汰であるのに、まして

白雲重畳とした遠隔の国のことであるから、真偽のほどはたしかめがたく、それだけに気が気でなく、八月のはじめに都を出発して、みちを木曾街道にとり、木曾の

真坂を日暮にかけて越えようとすると、盗人どもが行手に立ちふさがり、もっていた荷物を全部とられてしまった。そのうえ、人のはなしを聞くと、これから東の方は所々に新しい関所を設けて、旅人の往来さえ許さないということである。これでは故郷へ帰ることはおろか、便りをするてだてもない。わが家も戦火で消失してしまったであろう。妻もおそらくは生きていまい。そうだとすると、故郷といっても鬼のすむところ同然であると考え、ここからまた都へひきかえそうとして、近江の国へはいると、急に気分が悪くなり、熱病にかかった。

武佐というところに、

児玉嘉兵衛という金持があった。これは雀部の妻の実家だったので、そこを訪ねて懇願すると、嘉兵衛はこころよくひきうけて親切に介抱し、医者をよんで一生懸命に投薬してくれた。そのおかげで、しばらくするうちにどうやら気分も少しさっぱりしてきたので、その厚恩をふかく感謝して、その許を辞去しようと思ったが、しかしまだ足許がしっかりしないので、その年は、はからずもここで暮らし、新年をむかえた。そうこうしているうちに、いつのまにか、この里にも友人ができ、生来の素直で正直な性質を愛されて、児玉をはじめ土地の人々とも親交を結んだのであった。この後は、都へいっては雀部を訪ね、また近江へもどっては児玉の家に身を寄せるというようにして、七年間というものは夢のようにまたたくまにすごしてしまった。

寛正二年には、

畿内河内の国で畠山兄弟の家督をめぐる戦争が終りそうもないので、そのために都近くも物情騒然となったが、そのうえ、春のころから悪性の流行病がまんえんして、死骸は路上に

累々としてつみ重なり、人心も不安におののき、これでこの世も終りであろうかと、世の無常をひどくはかなみ悲しんだ。勝四郎もよくよく考えてみると、このように落ちぶれて、これといって仕事のない身が、なにをたのみとして、故郷を遠くはなれた土地に滞在し、あかの他人の世話になって、いつまで空しく生きながらえるべきわが命であろうか。故郷に残してきた妻宮木の生死さえしらずに、こんな忘れ草の生えているような土地に、妻を忘れ故郷を忘れて、長い年月をすごしたのは、思えば不実なわが心からであった。たとえ妻が死んで、以前のようにこの世にはいないとしても、せめてその遺骸なり死地なりでもたずねて、墓でもつくろうと思い、人々に自分の気持をはなして、五月雨のふるころ、晴れ間を見て別れをつげ、十日あまりの旅をつづけて故郷へ帰り着いた。

故郷に足をふみいれたときは、日はすでに西に沈んで、雨雲はいまにも降るかと思うほど低く暗くたれこめていたが、長いあいだすみなれた郷里のことであるから、迷うはずもあるまいと、夏草の生い茂った野をわけて進んでいくと、昔から有名な真間の継橋もいまでは川の瀬に落ちているので、古い歌のように、駒の足音も聞えず、人の往来もとだえているうえに、あたりの田畑は荒れ放題に荒れて、昔あったはずの道もどこだかわからず、昔の人家も見当たらない。まれまれここかしこに残っている家のなかに、人がすんでいると見受けられる家もあるが、昔とは似ても似つかない有様である。いったいどれが自分のすんでいた家だろうかと、とまどっていると、そこから三、四十メートルばかりむこうに、落雷にひき裂かれた松のそびえ立っているのが、雲間をもれてくる星あかりにぼんやりと見えたが、勝四郎は、それを見ると、そうだ、あれこそわが家の軒のめじるしが見えたのだと、まずうれしい気持がして、その方に足をはこんだが、家は以前にかわらないでのこっている。しかも人がすんでいる様子で、古い戸のすきまから灯火の光がもれてちらちらするので、ほかの人がすんでいるのだろうか、それとも、もしかしたら妻がまだ健在でいるのだろうかと、急に胸が高鳴って、門口に立って来訪をつげる合図のせきばらいをすると、家の内でも、耳ざとくこれを聞きつけて、「どなたですか」とたずねる。その声はたいそうふけているが、まさしく妻の声であることを聞き知った勝四郎は、夢ではなかろうかとしきりに胸さわぎがして、「わしだ、わしが帰ってきたんだよ。それにしても、達者でひとり、こんな草ぶかい荒野にいままですんでいようとは、まったく不思議だな」というと、家の内でもそれが夫の声であるとわかったので、すぐに戸をあけたが、戸口に姿をあらわした妻は、たいそうひどく垢にまみれて色黒く、眼は落ちくぼんでいて、結いあげた髪も乱れ落ちて背に垂れさがり、これが昔の美しかった宮木とおなじ人とは思えないほどのかわりようである。夫を見て、物もいわずに、たださめざめと泣くのだった。

勝四郎も気が動転して、しばらくは物もいえなかったが、ややあっていうには、「いままでこうして無事でいられると知ったならば、なんで長の年月を他国ですごそうか。じつは先年都にいたとき、鎌倉の戦乱を聞いたが、それによると公方方の軍が敗北したので、下総に逃げて防戦し、管領方がこれを攻撃すること急だという。その翌日、雀部とわかれて、八月のはじめに都を出立し、木曾路をやってくると、途中で大勢の山賊に取り囲まれて、衣服も金銀も残らず奪いとられ、命だけやっと助かったような始末だ。そのうえ、里人のはなすのを聞くと、東海道・東山道は全部にわたって新関を設けて、往来の人を遮断したということである。また、きのうは都から

節度使も下られて、上杉方に加勢し、下総の戦いに向かわれたともいう。郷里の辺はとっくに焼きはらわれて、軍馬の

蹄ですっかりふみにじられた、ということを聞いたので、これではもはやそなたは戦火のために焼け死なれたか、それとも海で溺れ死にされたかもしれないと、一途に思いこんであきらめ、ふたたび都へ上ってからは、他人の世話になって、七年間というもの暮らしたのです。ところが近ごろになって、なんだかしきりになつかしさがこみあげてきたので、せめてそなたの亡きあとでも見て弔いたいと帰ってきたのだが、こうして無事でいらっしゃろうとは、まったく思いもかけなかったことだ。

巫山の雲、漢宮の幻ではなかろうか」と、いってもかえらぬ

繰り

言を、くりかえしくりかえしはなすのであった。妻も涙をおさえて、「あのときお別れ申し上げてから、御帰宅になるのを頼みにして待っていた秋より前に、すでに恐ろしい世の中となって、村人はみんな家を捨てては海や山に逃げかくれてしまいましたので、まれに残っている人といえば、たいてい虎か狼のようにおそろしい

貪婪な心をもった人で、私がこうして一人暮らしをしているのをいいさいわいと思うのでしょうか、言葉たくみに誘惑するのですが、

玉砕瓦全の言葉のように、たとえ操を守って死すとも、不義をして命ながらえる道は踏むまいと決意して、そのために幾度もつらいめをたえしのんできたのです。そのうちに天の川が

冴えて牽牛織女の二星の逢う秋になりましたが、あなたはお帰りになりません。冬を待ち、春をむかえても、あなたからはお便りもありません。このうえは都へ上っておそばへまいろうと思いましたが、大の男でさえ通行を許さない関所の厳重なまもりを、どうしてかよわい女の身で越えることができようかと思いなおして、

軒端の松をながめながら、待っていても甲斐のないこの家で、狐やふくろうを友としてさびしくきょうまで過してまいりました。おめにかかれたいまは、長い間のうらみもすっかりはれて、うれしく存じます。昔の歌にもあるように、逢うのを待っているうちにこがれ死にしてしまったら、相手にも私の心がわかってもらえず、さぞ口惜しく情ないことでございましょうに」というと、また声をあげて泣いたので、勝四郎は、「夜は短いのだから、また明日のことにして」となぐさめて、ともに枕についた。

窓の障子の破れめをひたひたとならして松風が吹きこみ、夜どおし涼しく寝心地がいいうえに、長い旅路の疲れで、勝四郎はすっかり熟睡した。暁の空があけていくころ、まださめやらぬ夢心地にもなんとなく寒かったので、夜着をかけようと手さぐりすると、なんだかさらさらと音がするので目がさめた。顔につめたいものがこぼれるので、雨でも漏ったのだろうかと、目をあけて天井をながめると、屋根は風のために吹きめくられているので、有明月が光もうすれて空にほの白く残っているのが見える。おどろいてあたりを見まわすと、家はろくに戸もないほど荒れはてている。板敷の床のくずれ落ちた間から、

荻やすすきが高々と生え出ていて、その朝露がこぼれるのに、袖が濡れてしぼるほどであった。壁には

蔦や

葛がはい茂り、庭は雑草にうずもれて、秋でもないのに、さながら秋の野のように草ぶかく荒れはてた家の様子であった。

それにしても、一緒に寝たはずの妻はどこへ行ったのだろうか、姿が見えない。狐などに化かされたのだろうかと思ってあたりを見まわすと、こんな荒れはててはいるが、以前すんでいた家に相違なく、広く造った奥の辺から、端の方の

稲倉まで、かつて自分の好みで造ったままの様子をしている。茫然自失として、どうしてよいのか途方にくれたが、よくよく考えてみると、妻はすでに死んで、いまでは狐狸がすみかわってこんな荒れはてた家となっているのだから、妖怪が化けて妻の生前の姿を見せたのでもあろうか。それとも、もしかしたら、自分を慕う亡妻の霊魂があの世からかえってきて、夫婦のかたらいをしたものであろうか。いずれにしても、前に想像していたこととちっともちがわず、思ったとおりであったと、あまりのことに悲しみがきわまって、一滴の涙さえも出ない。妻も死に、家も廃屋となったなかで、

業平の歌ではないが、「わが身ひとつはもとの身にして」と、心の中でつぶやきながら、家の中を歩いてみると、むかし寝室であったところの板敷の

床をとりはずして、土を積んで塚をこしらえ、そこには雨露をふせぐような設備もしてある。昨夜の亡霊はここから出たのだろうかと思うと、おそろしくもあるが、またなつかしくもある。

手向の水を入れる器が用意されているが、その中に、木の端を削って、それに那須野紙のたいそう古くなったのを貼りつけたものがある。文字もところどころ消えてはっきりと読めないが、たしかに妻の筆跡である。戒名も年月も書いてなくて、ただ一首の和歌に、あわれにも最期の思いをこめてよんでいる。

「さりともと思ふ心にはかられて世にもけふまでいける命か」

(夫は約束の秋に帰ってこなかったが、それにしてもきっと帰ってくると思う心に、われとわが身からだまされて、なんと今日まで生きながらえてきたこの身がいとおしいことだ)

ここにいたってはじめて妻の死んだことを確認した勝四郎は、悲しみが一度にどっとこみあげて、大声をあげて、泣き倒れた。それにしても、いったいいつの年の何月何日に死んだのかさえ知らないとは、夫の身としてなさけないことである。誰か知っている人もあるだろうと、涙をぬぐって外へ出ると、折から日が高くのぼった。まず近所の家へ行って、そこの主人に会ってみると、前の知りあいではなく、逆に、「あなたはどこの国の方ですか」と反問する。そこで勝四郎は、ていねいに挨拶してこたえた。「この隣の家の主人だったものですが、渡世のために都へ上って七年もおり、昨夜帰ってまいりましたところ、家はすっかり荒れはてて人も住んでおりません。妻も死んでしまったと見えて、墓もできておりますが、いつ死んだとも記されておりませんので、いっそう悲しくなります。どうか御存じでいらしたらお教え下さいませんか」。この家の主人はこたえて、「それはお気の毒なおはなしでございますね。私がここにすむようになってからまだ一年ほどですので、それよりずっと以前に亡くなられたとみえて、私は、住んでいらした方の生前のことは存じません。この里に昔からいた人はみんな戦争のはじめに逃げてしまって、いま住んでいる人は、大ていその後、よそから移ってきた人たちです。ただ一人老人がおられますが、この土地に古くからいた方と見うけられます。ときどきあの家へ行って、亡くなられた方の

菩提を弔っていらっしゃいます。この老人こそきっと奥様の亡くなられた日を御存じのはずです」という。勝四郎は、さらに、「では、そのお年寄のすんでいらっしゃる家はどちらでございますか」とたずねた。主人は「ここから百八十メートルほど浜の方に、麻をたくさん植えた畑がありますが、その持ち主で、そこに小さな

庵をつくって住んでいらっしゃいます」と、教える。勝四郎はよろこんで、その家へ行って見ると、七十歳ぐらいの、腰のひどくまがった老人が、

庭竈の前に敷いた

円座にすわって、茶をのんでいる。そして、勝四郎の姿を見るやいなや、「おまえさんはどうしてこんな遅く帰ったのだ」と声をかけるので、見ると、この里にふるくからいる

漆間の

翁とよばれる人であった。

勝四郎は、まず翁の長命を祝い、ついで自分が都へ行ってこころならずも長逗留したいきさつから、昨夜の奇怪なできごとまでを、ことこまかにはなして、翁が亡妻のために塚をつくって弔ってくれた厚恩をふかく感謝しながらも、あふれでる涙をとめることができなかった。翁は口をひらいて、「おまえさんが遠くへ旅立たれたのち、夏のころから戦争がはじまって、村人はてんでに方々へのがれ、若者たちは兵士としてかり出されたので、このあたりの桑畑もたちまちのうちに狐や兎のすむくさむらと荒れはててしまったのだ。そのなかで、ただ貞烈なあの方だけが、あなたの秋に帰ると約束したのを信じ守って、家を出ようとされなかった。この年寄もまた足がきかなく歩行が不自由だったので、家の中に身をひそめて、外へ出なかった。はては

樹神などというおそろしい妖怪のすみかとなったのに、若い女の身でそこにひとりとどまっていらっしゃる気丈さというものは、私がこの年まで見聞きしたことのなかでも、しみじみとふかい感動にうたれたことであった。秋が去り春がめぐってきて、その年の八月十日という日に亡くなられた。ふびんさのあまり、私が自分で土を運び

棺を埋めて、その臨終に書き

遺された筆跡を墓のしるしとして、心ばかりの供養をしましたが、私はもともと字も書けないので、亡くなった月日を記すこともできず、また寺も遠いので、戒名をつけてもらう方法もなくて、そのまま五年の年月をすごしてきたのです。いまのはなしを聞くと、きっとあの方の亡魂があの世から帰っておいでになって、長い間のつもるうらみをおっしゃったのでしょう。もういちど塚のところへ行って、ていねいに御

回向なさい」といって、自分から杖をついて先に立ち、勝四郎とともに塚の前に伏し、声をあげて泣き悲しみながら、その夜はそこで念仏をしながら明かしたのである。

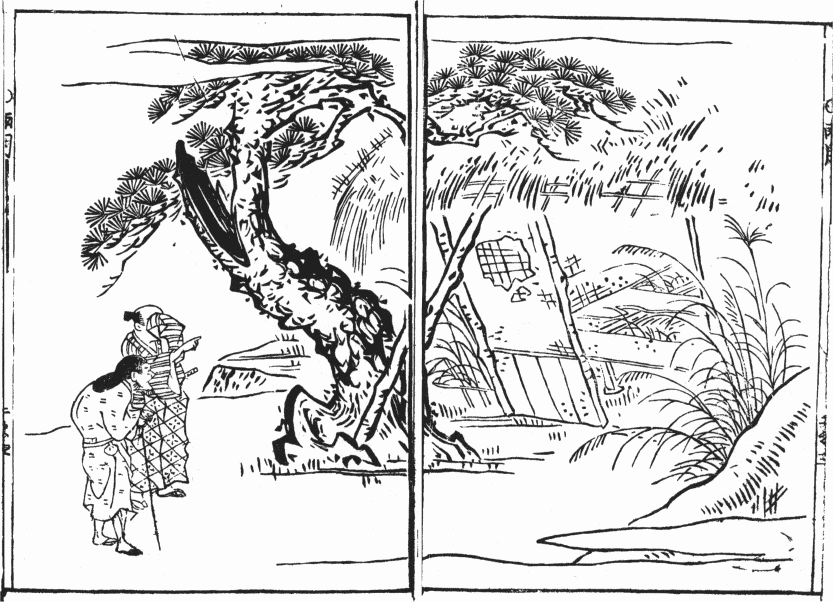

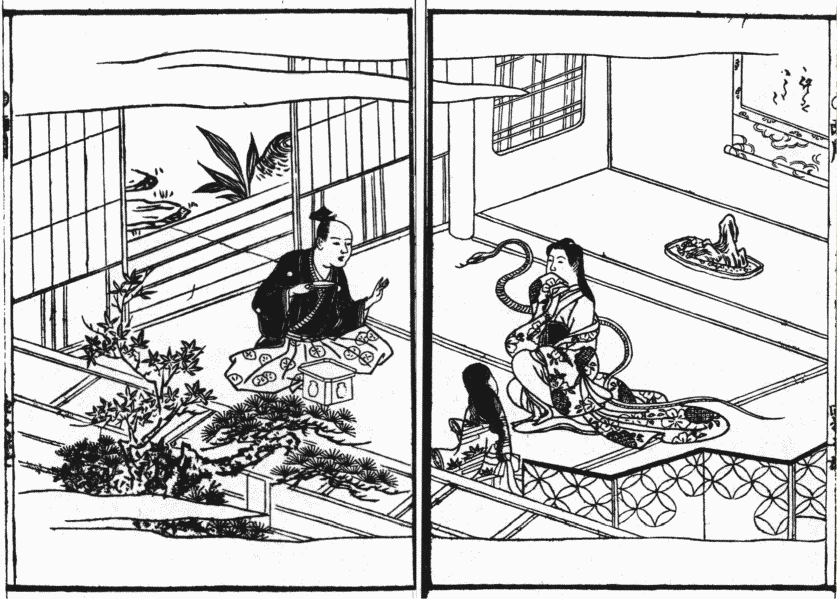

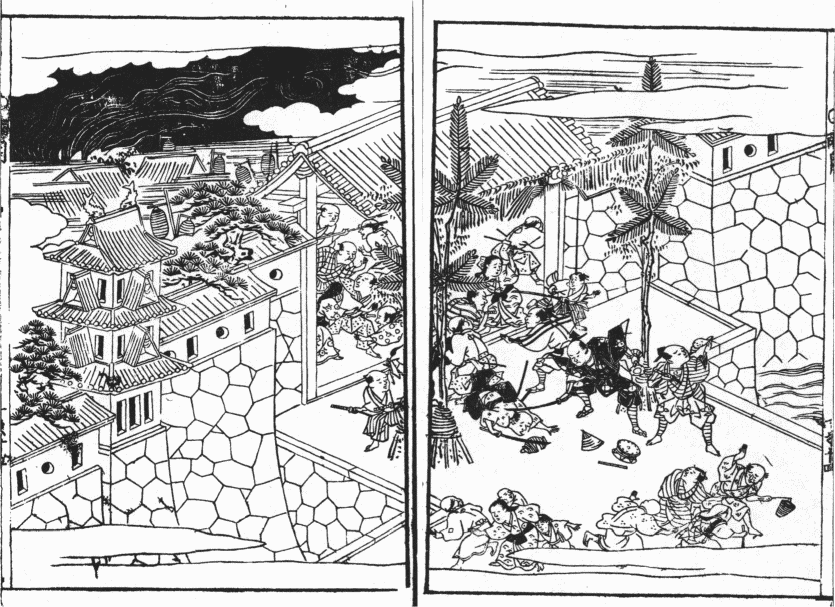

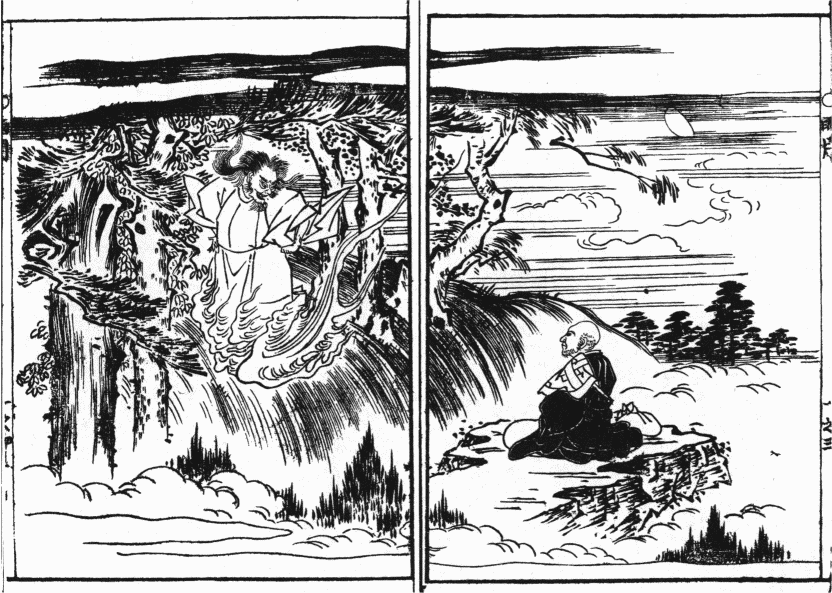

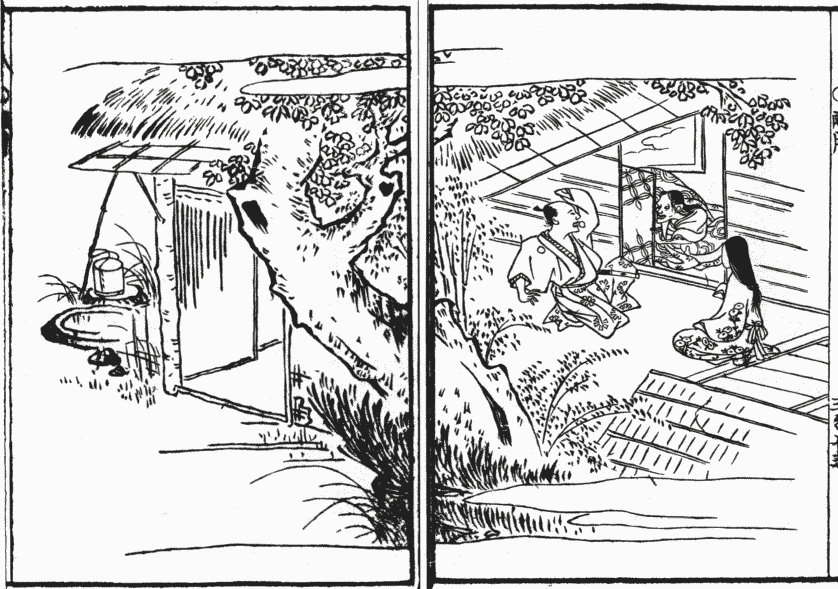

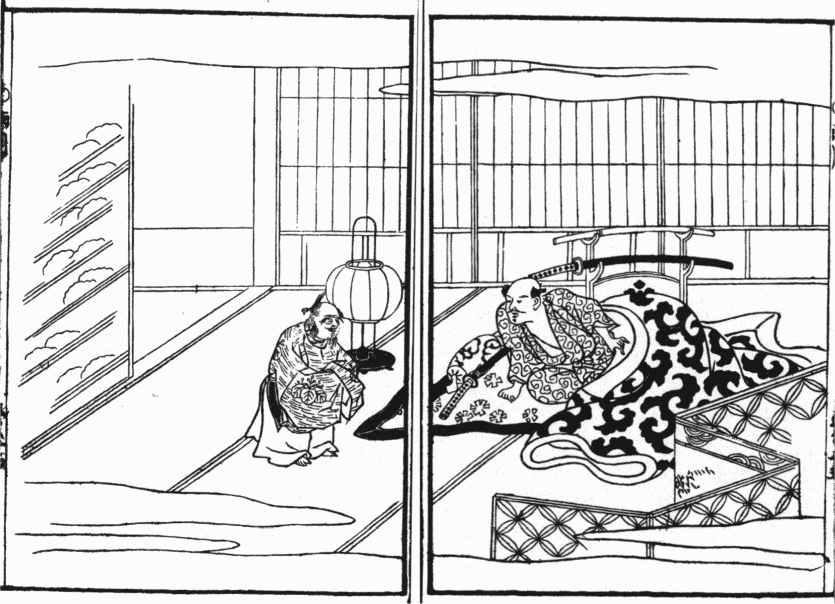

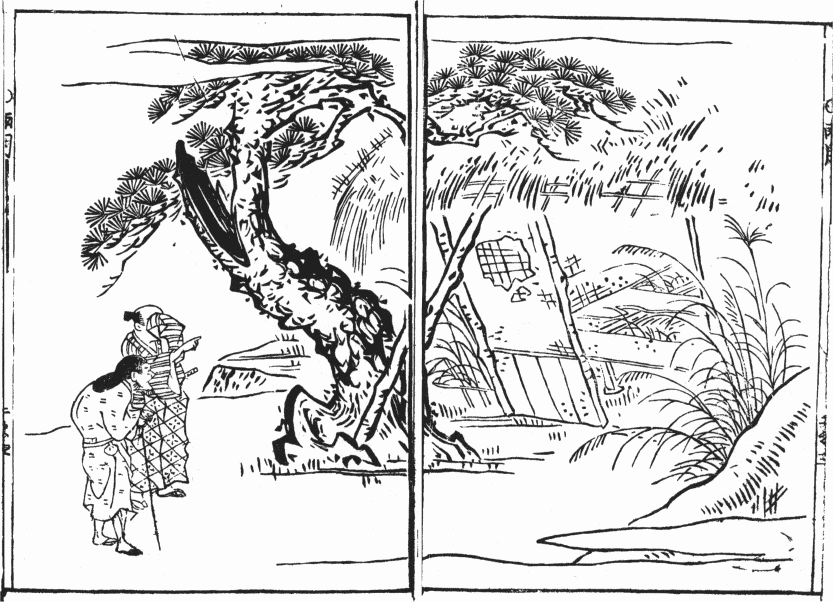

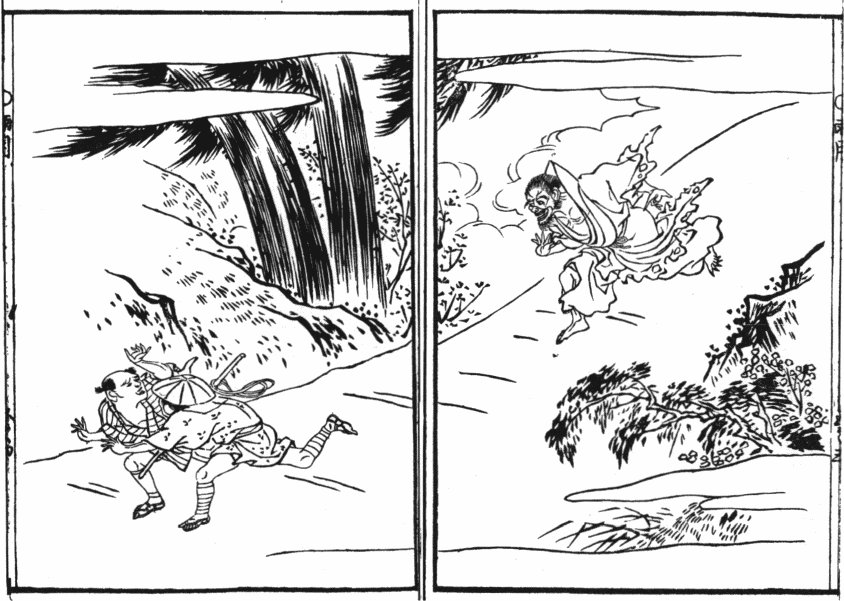

勝四郎と漆間の翁がつれだって勝四郎の廃居を訪れた図。「雷に摧かれし松の聳えて立てる」のがあり、家には戸もなく、萩薄などが[#「萩薄などが」はママ]生い茂っている荒廃のさまが描かれている。(原本三丁裏、四丁表の挿絵)

寝られないままに、翁はつぎのようなはなしをした。「私の祖父の、そのまた祖父さえもまだ生れていなかった、遠い遠い昔のことです。この里に真間の

手児女という、大そう美しい娘がありました。家が貧しかったので、身には、

青衿をつけた麻の着物をまとい、髪さえろくにとかさず、

履物もはかないではだしでいたが、その顔は満月のように美しくかがやき、笑うと花が咲きかがやくようで、綾や錦を身につけた都の貴婦人よりも美しいと、村人たちはもとより、都からきた警備の武士たち、隣国の人々までも、いい寄って恋い慕わないものはなかったのを、手児女はかえってつらく心苦しいことと思い沈んで、『いっそ死ぬことによって多くの人たちの心にこたえよう』と、この入江の波間に身を投げて死んだのですが、そのことを世にもあわれなはなしであるとして、昔の人々は和歌にも詠み、語り伝えました。私が幼かったときに、母がそれをおもしろくはなしてくださるのさえ、たいそうかわいそうなことだと聞いていましたが、宮木どのの心は、その手児女のうぶな心にくらべても、どれほどかまさって悲しかったことでしょう」と、はなしながらも涙ぐんで、それをおさえることのできないのは、老人がとかく涙もろくてこらえ性がないからである。勝四郎の悲しみは、言葉でいいあらわせないほど大きくふかかった。翁の物語を聞いて、思いあまった胸のうちを、田舎者らしいたどたどしさで、一首の歌に託した。

「いにしへの真間の手児奈をかくばかり恋ひてしあらん真間のてごなを」

(昔の真間の手児女を恋した男たちは、手児女に死なれて、いま自分が愛妻に死別して恋い慕っているように、切ない思いで手児女を恋い慕ったことであろう)

思うことの一端をもよくいいあらわすことのできないのは、かえって上手に表現する人の心情にもまさって、読む人を感動せしめるものだということができよう。――これは、下総の国へしばしば通う商人が聞きつたえて、語ったはなしであった。

[#改ページ]

六十代

醍醐天皇の

延長年間、三井寺に

興義という僧があった。絵が

上手だったので、名人という評判を世間から立てられていた。彼がつねづね画くところは、ふつうの画家のように仏像・山水・花鳥などを主とするのではなく、寺の勤めのひまがある日には琵琶湖に小舟をうかべて、網をひいたり釣をしたりする漁師に金銭をやり、とった魚を買いもとめてもとの湖に放し、その魚の泳ぎまわるのを見ては、その姿態を画いていたので、年とともにその技は精細巧妙の域に達したのである。あるとき、絵のことに思いをこらして心がつかれ、思わずも

睡気をもよおしたので、うとうととまどろむと、夢の中で、自分が湖水に入って大小さまざまの魚とともにあそぶのを見た。眼がさめたので、すぐにいま夢で見たところをそのまま絵にかいて、壁に貼り、自分でそれを「夢応の鯉魚」と名づけたのであった。その絵のすぐれたできばえに感心して、彼の絵をほしがるものが先をあらそって彼のもとに殺到したので、彼は、ただ花鳥・山水の絵はもとめに応じて書き与えたが、鯉の絵だけは一途に惜しんで与えようとせず、だれにむかっても冗談めかして、「仏門で禁じている

殺生をしたり、鮮魚を喰ったりするあなた方世俗の人に、この法師が大事に養っている魚は、けっしてさしあげられません」というのだった。その絵とこの

冗談とは、ともに世間の語りぐさとなった。

ある年、病気になって、七日間寝ついたが、急に眼をとじると、呼吸がとまって死んでしまった。弟子や友だちがあつまって、その死を嘆き惜しんだが、ただ胸のあたりにすこしばかり暖かさがのこっているので、もしかすると蘇生するかもしれないと思って、興義のまわりをとりまいて見守りながら、三日をすごしたところ、手足がすこしうごき出すかとみるまに、急に長いためいきをついて、眼をひらき、まるで眠りからさめたように床の上へ起きあがって、人々にむかい、「私が人事不省になってからもう大分たったようだ。幾日ぐらいたっただろうか」とたずねた。弟子たちはこたえて、「御師匠様は、三日前に息をひきとられたのでございます。寺の人々をはじめとして、平生お親しくしていらっしゃるかたがたもおいでになって、御葬儀のことなども相談なさいましたが、ただ御師匠様の胸のあたりが暖かなのを見て、

柩にもおおさめしないで、こうしておそばについておりましたところ、いま息を吹きかえされましたので、葬らなくてよかったことだと、一同よろこんでいるところです」という。それを聞くと、興義はうなずいて、「だれでもよいから、ひとり、

檀家の

平の

助の

殿のお邸へまいって、つぎのようにはなしなさい。『興義が不思議にも生きかえりました。殿にはいま酒を

酌み、その

肴に新鮮ななますをつくらせていらっしゃるようですが、しばらくその酒宴を中止して、寺においでいただきたい。世にもまれなめずらしいはなしを申しあげたいと存じます』。そういって、先方の人々の様子をよく見なさい。いま私のいったことにちっともちがうまいよ」という。使に立った者が、不思議がりながら、かの邸に行って、興義からの口上を伝えて、先方の人々の様子をひそかにうかがってみると、主人の助をはじめ、弟の十郎、家臣の

掃守などが

車座になって酒を酌みかわしている。まさに師の言葉とちがわないありさまなので、使の者はいっそう不思議に思った。邸の人々も、このことを聞いて大いに不思議がり、助も、すぐ箸をおくと、十郎、掃守をひきつれて寺へやってきた。

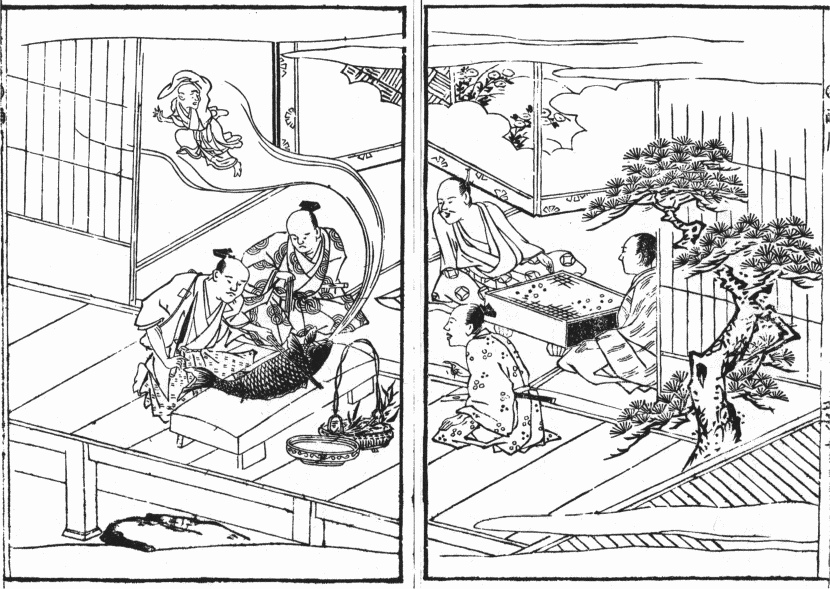

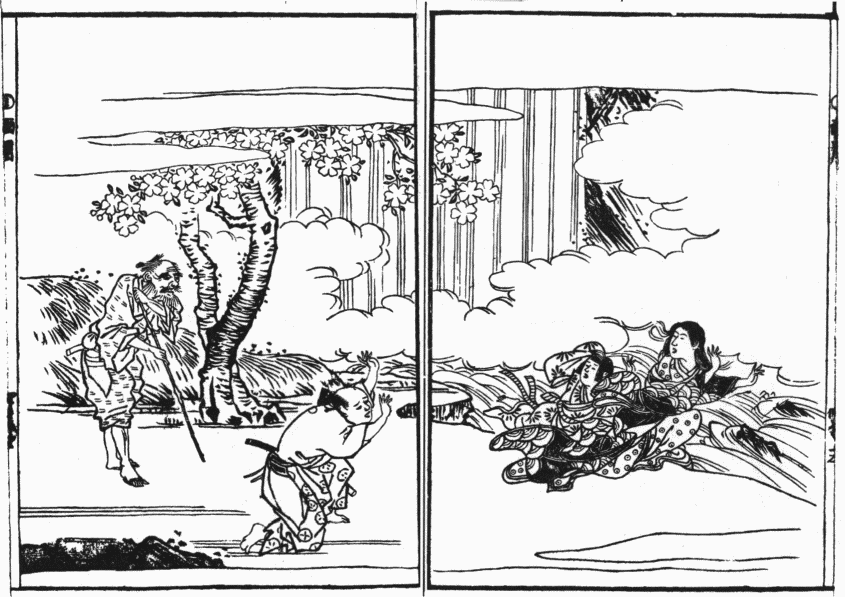

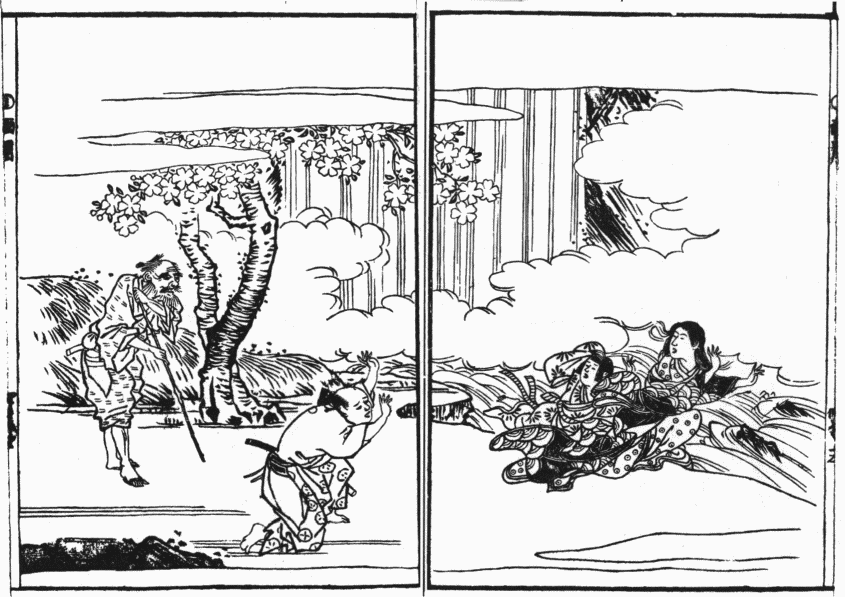

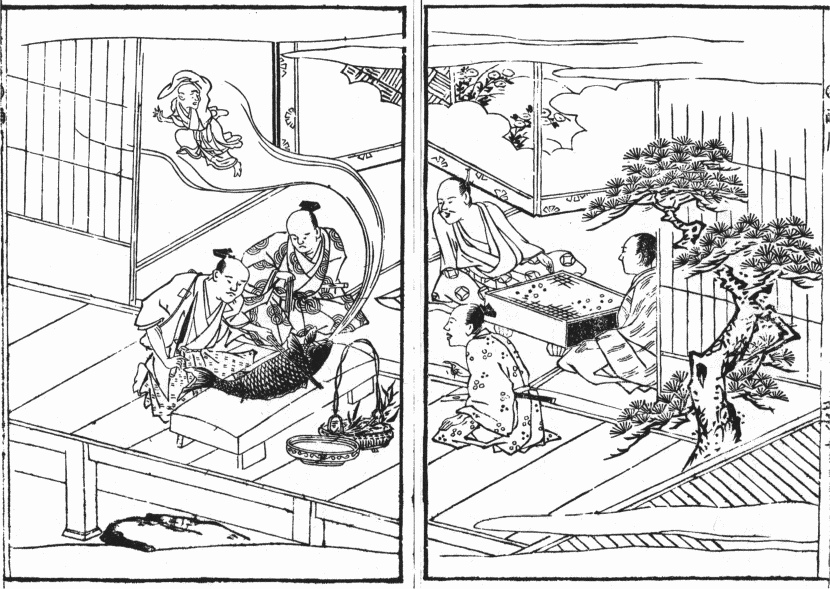

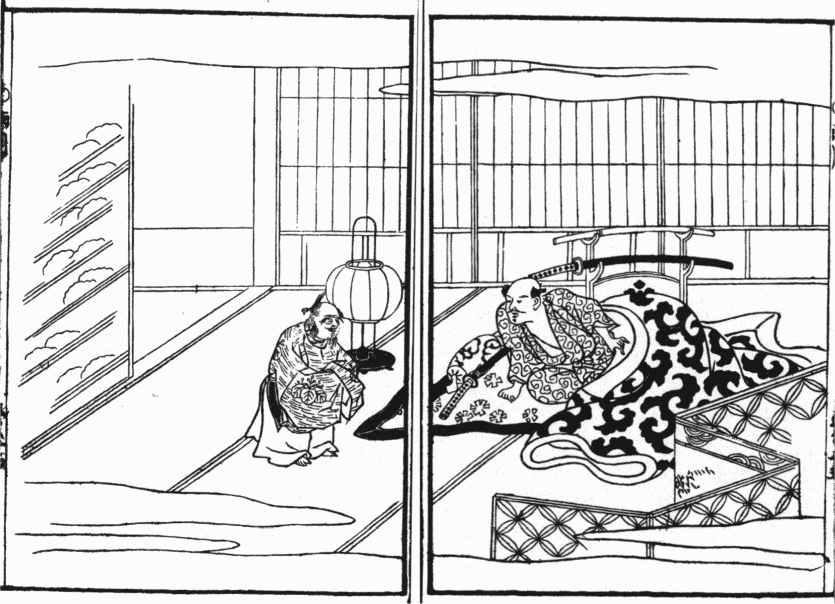

平の助の館、表座敷で、助、十郎、掃守等の見まもる中、料理人が鯉を料理しようとする図。興義は「仏弟子を害する例やある。我を助けよ助けよ」と叫んだが、声にならず、やがて鯉の体をはなれてゆく。(原本十丁裏、十一丁表の挿絵)

興義は、枕から頭をあげて、遠路わざわざきてくれたことの礼をいい、助も、興義が蘇生したことの祝詞をのべた。興義がまず助にむかって、「まあ、ためしに私のいうことをお聞き下さい。貴殿は、あの漁師の文四に魚を注文なさったことがございますか」とたずねた。これをきいて、助は驚き、「たしかに、御僧のいうとおりでござる。どうして御存じでいらっしゃるのか」という。興義は、「あの漁師が、一メートルあまりの魚を籠にいれて、貴殿のお邸の門を入ったとき、貴殿は御令弟と表座敷で碁を囲んでいらっしゃった。掃守がその傍にすわって、大きな桃の実をたべながら囲碁の勝負を観戦していた。そして、漁師が大きな魚をもってきたのをよろこんで、

高坏に盛った桃を与え、そのうえ

杯を与えて十分おのませになった。やがて調理人が得意顔で魚をまな板にのせて、なますにしましたが、この一部始終、私のいうことは違っていないでしょう」というと、このことを聞いて、助の人々は、あまりの不思議さに、あるいはあやしみ、あるいは心とまどって、どうしてこんな詳細に知っているのかと、その理由をしきりにたずねた。そこで興義は、語った。

「私はこのほど病に苦しんで、とても堪えられないほどだったので、自分が息絶え人事不省におちいったのも知らず、からだが熱っぽくて心地が苦しいのをすこしさまそうと、杖にすがって門を出ると、病気もだんだんよくなるようで、ちょうど籠の鳥が大空に解放されたようなのびのびした気持になりました。そこで山といわず里といわず足にまかせてあるいて行くうちに、今度は湖畔に出ました。湖水がみどりに澄んでいるのを見ると、夢見心地に、水浴びをして遊ぼうと思い、そこに衣を脱ぎすてて、身をおどらしてふかいところに飛びこみ、かなたこなたと泳ぎまわりましたが、幼少から水練が達者だというわけでもないのに、思うまま自由自在に泳ぎまわれたのです。いま思うと、思慮のない夢心地でした。しかし、人間が水に浮いて泳ぐのは、それがどんなにうまくても、魚が自由自在に気持よく泳ぎまわるのにはおよばないものだと思うと、ここでまた、魚がのびのびと泳げるのをうらやむ気持がおこりました。そのとき、すぐそばに一ぴきの大魚がいて、私に、『あなたの願いをかなえてあげることは、きわめてやさしいことです。お待ち下さい』といって、そのままふかい水底へ去って行ったかと思うと、しばらくして、冠をつけ

装束を着た人が、その大魚にまたがり、大勢の魚族をひきいてうかんできて、私に向かってこういうのです。『湖の神の仰せがあった。老僧はかねがね

放生の

功徳が多い。そして、いま湖に入って、魚の如く泳ぎまわることを願っている。そこでしばらく金色の鯉の服を授けて、水中のたのしみをさせてあげよう。ただ餌のかんばしいにおいに心まどわされて、釣糸にかかり、身を亡ぼすことのないように――』。そういうと、姿を消してしまいました。不思議なことだと思って、わが身をながめて見ると、いつのまにか全身にうろこが生え、それが金色にひかって、私は一匹の鯉となっていました。

しかし、鯉になったことをべつにいぶかしいとも思わないで、私は、尾を振り、ひれをうごかして、思う存分にあちこちと泳ぎまわりました。まず、

長等山の山おろしに吹かれて立ちさわいでいる浪に身をのせて、志賀の浦の

汀に泳いで行くと、

徒歩で行く人が着物の

裾を濡らすほど

汀近くを往来するのにおどろかされて、高い比良の山影が

映るふかい水底にもぐろうとするが、身をかくすこともむつかしく、夜ともなれば

堅田の

漁火にひとりでにひきよせられて近寄って行くのも、まるで夢心地でした。夜中の湖上にかげをうつす月は、

鏡山の峰に鏡のごとく澄みわたって、多くの港々のすみずみまでもくまなく照らし出し、その情景は趣ふかいものでした。沖の島から

竹生島の方に泳いでいくと、波にうつる朱塗の玉垣には、ほんとうにびっくりしました。そうしているうちに夜が明け、

伊吹山から吹きおろす山風に送られて、

朝妻の渡船も漕ぎ出したので、いつのまにか

蘆の間でまどろんでいた眠りをさまされ、

矢橋の渡し舟の船頭があやつるさばきあざやかな

水なれ

棹から身をかわして、瀬田の橋の方へ泳いでいくと、こんどは橋番からなんどもなんども追いたてられたのです。日ざしが暖かなときは水の上にうかび、風のはげしいときはふかい水底で遊びました。

にわかに空腹をおぼえて食物がほしくなったので、あちこちとさがしもとめましたが、手にいれることができず、無我夢中で泳いでいくうちに、たちまち文四が釣糸をたれているのにであいました。その先にさがっている餌は食欲をそそるようにひどくいいにおいです。しかし、心ではまた、湖の神の戒めを思いだして、私は仏に仕える僧侶の身だ。少しばかりの間、食物を口にしないからといって、どうして魚の餌を食うようなあさましいことをしてよいだろうかと、自分にいい聞かせて、そこをはなれました。だが、時間がたつうちに空腹はますますはげしくなってきたので、もういちど考えなおしました。もうとても我慢できない。たとえこの餌を食ったとて、おめおめと捕らえられるものか。それに文四はもともと知りあいのあいだがらだから、なんの遠慮することがあろうか。そう思うと、引きかえしてついにその餌を呑みこみました。すると、文四はすばやく釣糸をひきあげて、私をつかまえたのです。『これは、いったいどうするんだ』と叫びましたが、彼はいっこう知らん顔で私をつかみ、私のあごに縄を通すと、蘆の間に船をつなぎ、私を籠のなかにおしこんで、貴殿のお邸へ持って行ったのです。そのとき貴殿は、御令弟と表座敷で囲碁をたのしんでいらっしゃいました。掃守がそのそばにすわって果物をたべていました。そして、文四がもってきた大魚を見ると、みなさんはたいへんよろこばれておほめになりました。私はそのとき、みなさんにむかって、大声に叫んだのです。『あなた方は、この興義をお忘れになったのですか。お許し下さい。寺にかえして下さい』と、連呼したのですが、誰も知らぬ顔であしらい、ただ立派な魚だと手をうってよろこんでいらっしゃるのです。やがて調理人がやってきて、まず私の両眼を左手の指でつよくおさえ、右手にとぎすました

庖丁をもって、私をまな板の上にのせ、すんでのことに切ろうとしたとき、私はあまりの苦しさに大声をあげて、『仏に仕える僧を殺すということがあるか。助けてくれ、助けてくれ』と、泣き叫びましたが、誰も聞きいれてくれません。そして、ついに切られたと感じたとき、夢がさめたのです」と語った。これを聞いて人々はひどく感動するとともに不思議に思って、「御僧のいまのおはなしで思いあわせてみると、御僧が口をきくたびに魚の口が動くようでしたが、いっこうに声を出すことはありませんでした。こんな奇跡をまのあたりに見たとは、まことに不思議千万です」といって、下僕を家へ走らせて、残っていたなますを全部湖へ捨てさせた。

興義は、これから病気がなおって、ずっと後年、天寿をまっとうしてこの世を去った。その臨終に際して、これまで画いた鯉の絵を数枚とり出し、湖に散らしたところが、絵の魚が紙絹からぬけ出して、水中を泳ぎまわった。このために、興義の絵は後世にのこらなかったのである。その弟子の

成光というものが、興義の入神の妙技をうけついで、一世に名声をあげた。あるとき、成光が

閑院内裏のふすまに鶏の絵をかいたところが、生きた鶏がこの絵を見てほんものの鶏と思って蹴ったということが、昔の「

古今著聞集」という本に書きのこされている。

[#改ページ]

うらやすの国とよばれるこの日本は、長いあいだ

穏やかに治まって、民はそれぞれの家業にいそしみ、その余暇には、春は花の下にいこい、秋はもみじの林を訪ねるというように行楽をたのしみ、はては遠く九州

筑紫の名所も知らなくてはと思って、遠くまで船旅をする人が、こんどは富士や筑波の山々に行ってみたいと、ふかく心

惹かれるのも、思えば、泰平の世の

余沢として、自然のなりゆきであろう。

伊勢の国

相可という里に、

拝志氏という人がいたが、はやく家督を嗣子にゆずって、べつにこれという不幸があったわけでもないのに

剃髪し、名を

夢然とあらため、元来丈夫で持病というものもないところから、諸国をあちこちと旅行するのを老後のたのしみとしていた。末子の

作之治が、どうも生来

無骨で融通のきかないのを案じて、都人の風流にして優しい様子でも見せようと思い、彼をともなって一か月あまりを京都二条の出店に

逗留し、三月の末には吉野の奥の桜を見に行き、知りあいの寺に七日ほど泊ったが、このついでに、まだ高野山へ行ったことがないので、ひとつ行ってみようといって、折から夏のはじめ、青葉の茂みをわけながら、

天の

川というところから山を越えて、

摩尼の御山とよばれる高野山に行った。道中のけわしさに行き悩んで、みちははかどらず、いつのまにか日の暮れかかるころになった。

壇場から諸堂、霊廟と、のこらず参拝して、宿坊の前に立ち、「こちらに泊めていただきたい」と声をかけたが、誰ひとりとして応答するものがない。そこで通行人に、この地のならわしをたずねたところ、「お寺や僧坊に

つてのない人は、

麓に下って夜をあかすよりほかありません。この山では、すべて旅人に一夜の宿をかすということはないのです」というこたえだった。どうしようかと、途方にくれた。いかに丈夫な身体とはいっても、老人の身で、けわしい山路を越してきたうえに、いまこうしたことを聞いては、心ががっくりと張りあいを失って、急に疲れを覚えた。作之治も、「日も暮れ、足も痛んで、さらにこのうえどうして長いみちのりを麓にくだれるでしょうか。私のように若い者は、たとえ草に寝てもいといません。しかし年寄られた父上が、そのために御病気にでもなったらと、それが案じられます」という。夢然は、「旅というものは、こういうことがあってこそまた趣があるというものだ。しかし、今夜、脚をいため、疲労

困憊して里へ下っても、それが自分の故郷というわけでもないし、また明日の道中だってどんなことがあるかわからないのだ。この山は日本第一の霊場で、弘法大師の広大な徳はとても語りつくせないほどである。わざわざにでもここへきて、終夜、

参籠祈願し、来世の安楽往生をお願いしなければならないところであるが、今夜はちょうどよい折であるから、大師廟で終夜お念仏を唱えることにしようではないか」といって、杉並木の鬱蒼とした奥の院への参道を歩み進んで、やがて大師廟の前の

灯籠堂につき、その縁側にのぼって、もっていた雨具を敷き、席をこしらえると、そこにすわって、心しずかに念仏を唱えながらも、夜がしだいにふけていくのをなんとなく心細くわびしく感じたのである。

この山は、約五キロ四方平坦になっていて、あたりに見苦しい林など見えず、小石一つさえはらいきよめたありがたい霊地ではあるが、それでもさすがに、この灯籠堂の辺は寺も遠く、

陀羅尼を唱える声も、

鈴錫の音もきこえない。樹木は雲をしのぐほど高々とそびえて茂りあい、道ばたを流れる水の音がほそぼそと澄みわたって、夜の静寂になんとなくさびしい。寝られないままに、夢然は作之治にむかってはなした。「そもそも大師の徳の力は、霊なき土石草木にまでも霊を宿して、開山以来八百余年を経た今日にいたっても、ますますあらたかで、ますます尊いことである。大師の

遺された業績やめぐり歩かれた旧跡は、日本全国に多いが、その中で、この高野山こそ第一番の仏道道場である。まだ大師の御存命中のことであるが、

遣唐使にしたがって、遠く中国に留学され、その地で真言の秘奥をきわめられると、『この

三鈷の落ちとどまるところが、わが宗旨をあげひろめる霊地である』といって、三鈷を大空高くお投げになったが、それがこの山に落ちたのであった。

壇場御影堂の前にある三鈷の松というのが、それが落ちとどまった所だと聞いている。すべてこの山の草木といい、泉石といい、霊力をもたないものはひとつもないということである。今夜ゆくりなくもここに一夜をおかりしたということは、この世だけでなく、前世からのありがたい因縁である。お前も若いからといって、けっして信心を怠ってはならない」と、小声ではなすが、夜のしじまにその声さえすみとおって、心細い感じがする。

大師廟のうしろの林あたりからと思われるが、「ブッパン、ブッパン」となく鳥の声が、こだまになって響いて、耳近くきこえてくる。それを聞くと、夢然は、目さめるような心持になって、「ああ、めずらしい声を聞くものだ。いま鳴いている鳥が仏法僧というのだろう。かねがねこの山にすんでいるとは聞いていたが、たしかにその声を聞いたという人もいないのに、今夜ここに宿って、ありがたいその声を聞けたとは、まさに

滅罪生善のいいしるしであろうか。あの鳥はもともと清浄の地をえらんですむということである。上野の国の

迦葉山、下野の国の

二荒山、山城の

醍醐の

峰、河内の

杵長山、そして、なかでもこの高野山にすんでいるということは、大師のお詠みになった

詩偈にもあって、世人のよく知っていることである。

寒林独坐草堂暁 三宝之声聞一鳥

一鳥有声人有心 性心雲水倶了々

(さびしい林の中の草の庵にひとり坐して暁をむかえると、折から仏・法・僧の三宝を唱える一羽の鳥の声を聞いた。一羽の鳥ですらすでに三宝を唱える声があるのだから、これを聞く自分にも、これに応じて仏心を発揮する心がある。有情の鳥声・人心、非情の行雲・流水、すべてこの山にあるものは法身如来の仏徳を開顕して悟りの境地に入っている)

これがその詩偈であるが、また古歌にこういうのもある。

松の尾の峰静かなる曙にあふぎて聞けば仏法僧啼く

(松尾山の峰が静かにあけてゆく曙に、峰の空を仰ぎながら耳傾けると仏法僧の声がきこえる)

昔、最福寺の

延朗法師は、世にもまれな信仰あつい法華経信奉者であったので、松の尾神社の祭神が、この仏法僧をつねに延朗法師に仕えさせたということがいい伝えられているから、この歌のように、松の尾神社の神域にもすんでいたことが知られる。それにしても、今夜くしくも、すでにこの仏法僧の一声を聞きえたのだから、私もここにおいて興趣をおぼえずにおられようか。一句詠んでみよう」といって、平生たのしみたしなんでいる十七音の俳諧を、しばし案じていたが、やがて口に出して詠みあげた。

「鳥の音も秘密の山の茂みかな」

旅行用の小

硯をとり出して、御灯明の光をたよりにこの句を書きつけ、もう一声聞きたいものだと耳をすますと、思いがけず遠く寺院の方から、先ばらいの声がいかめしく聞こえ、次第にこちらへ近づいてきた。いったいどなたがこんな夜更けに参拝なさるのだろうかと、あやしみながらもおそろしく思って、親子は互いに顔見合わせて息をころし、そちらの方ばかりじっとみまもっていると、はやくも先ばらいの若侍が、

御廟橋の橋板を荒々しく踏んで、こちらにやってくる。

親子がおどろいて灯籠堂の右側の廊に身をかくすのを、武士はいちはやく見つけて、「何者だ。殿下のおいでだぞ。はやく下へおりろ」というので、二人はあわてて縁をおり、地面に平伏した。まもなく大勢の足音が聞こえたが、その中でひときわ高く

沓音をひびかせて、

烏帽子・

直衣を召した貴人がお堂におあがりになると、おつきの武士四、五人が、その左右に座をしめた。貴人は、おつきの武士たちにむかって、「だれだれはどうしてこないのか」とおたずねになる。「やがてまいりましょう」と、武士がおこたえ申しあげる。そこへまた一群の足音がして、いかめしく立派な武士や、頭を丸くした入道などがその中にまじってやってきたが、貴人に対してうやうやしく礼をすると、堂にのぼった。貴人は、いま来た立派な武士にむかって、「

常陸介、その方はどうして遅くまいったのだ」とおっしゃると、その武士は「

白江、

熊谷の両名が、殿下に御酒をさしあげるのだと申して、まめまめしくはたらいておりますので、拙者もなにか御酒の肴を一品ととのえてさしあげようと思い、そのためにおともに遅れたのでございます」と申しあげる。そして、たずさえてきた肴をならべておすすめすると、貴人は、「万作、酌をせい」とおっしゃるのだった。その声に、美貌の若侍が、かしこまっていざりより、酒器をとりあげて酌をした。それから、あちらの人、こちらの人と杯をまわして、酒宴はにぎやかになった。

やがて、貴人は、また口をひらいて、「久しく

紹巴のはなしを聞かないな。ここへよべ」とおっしゃると、御前から順に呼び伝えているようであったが、ちょうど夢然が平伏しているうしろの方から、一人の大きな法師――顔がひらったく、目鼻だちのはっきりした人であった――が、僧衣の身づくろいをしながら、堂の方へ進み出、居並ぶ人々の末座に座をしめた。すると、貴人は古歌や故事・古語などをあれこれとおたずねになり、法師はそれにたいしていちいちくわしくおこたえ申しあげたが、貴人はそのこたえにひどく感心されて、「かれに当座の褒美を与えよ」とおっしゃった。

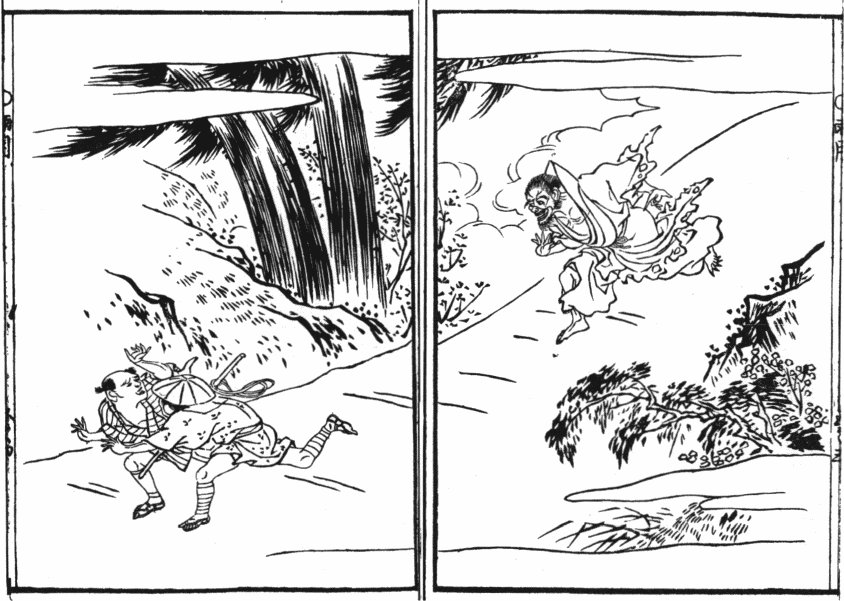

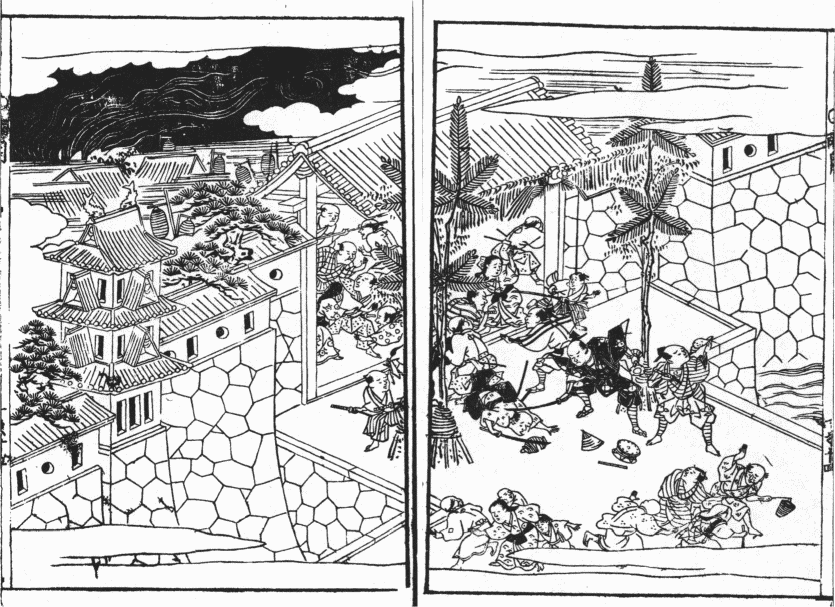

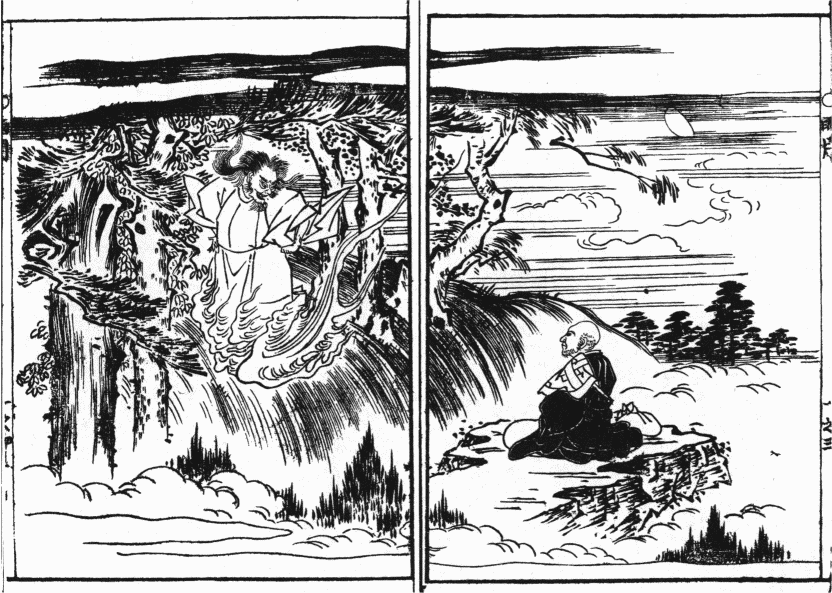

高野山奥の院、灯籠堂の前で、深夜、夢然・作之治父子が、関白秀次とその家臣たちの亡霊にあう図。先駆の武士が父子を叱っているところ。(原本三丁裏、四丁表の挿絵)

一人の武士が、法師にたずねた。「この高野山は徳高き高僧がおひらきになって、土石草木のごとき霊なきものまで、仏徳をうけて霊魂をもたないものはないと聞いております。しかるに、ここを流れる玉川の水には毒があって、人がこれをのむときは毒にあたって命を落すゆえに、大師がそれをいましめるためにお詠みになった歌として、

わすれても汲みやしつらん旅人の高野の奥の玉川の水

(忘れても旅人は高野山の奥の玉川の水を汲んで飲んではいけない、毒があるからだ)

というのがあると聞きつたえております。大師ほどの高徳の方が、この毒のある流れを、どうして

涸らしておしまいにならなかったのでしょうか。いぶかしいことですが、貴殿はどうお考えになっていらっしゃいますか」

法師は、微笑をたたえて、こたえた。「この歌は『

風雅集』におさめられております。その

詞書に『高野の奥の院へまいる途中にある玉川という川は、水上に毒虫が多いので、この流れを飲んではならないということを、さとしいましめておいてのちに、この歌を詠む』という意味のことがあきらかに書かれておりますから、貴殿のおっしゃるとおりです。しかしまた、いまのお疑いが道理にはずれたことでないと思われますのは、大師は神の如き霊力をもってなにごとをも思うようになしうる方でしたから、目に見えない神を使って道なきところに道をひらき、巌をくりぬくのは土を掘るよりもたやすく、大蛇を封じこめ、

化鳥を帰順せしめられるなど、ひとしく天下の人々が仰ぎとうとぶ立派な功績をおしめしになったことを思いあわせると、どうもこの歌の詞書はほんとうとは思えません。もともとこの玉川という川は諸国にあって、どの玉川を詠んだ歌も、その流れの清らかなのをほめたたえたものであることを思えば、ここの玉川も毒のある流れではなく、この歌の意味も、これほど名高い川がこの山にあるのを、ここに参詣する人はかりにすっかり忘れていても、この流れの清らかさに心ひかれて、思わずも手にすくって飲むことであろう、というこころをお詠みになられたのであろうのを、後世の人が、毒があるという妄説につられて、この詞書をつくりあげたものかと思われます。また、もっとふかく疑ってみると、この歌の調子は、大師の生きておられた平安朝初期のうたいぶりではありません。およそわが国の古い言葉に、

玉鬘、

玉簾、

珠衣などというのがありますが、これらはかたちのよさをほめ、清らかさをほめる言葉でありますから、それとおなじように、清水をも玉水、玉の井、玉川などとほめるのです。毒のある流れに、どうして『玉』という言葉を

冠らせることがありましょうか。むやみやたらに仏をありがたがって、しかも歌のことなどにくらい人は、このような歌意曲解のあやまりはいくらでもしでかすものです。それにひきかえ、貴殿は歌よみでもいらっしゃらないのに、この歌の意味に疑問をもたれるとは、ほんとうにたしなみのふかいゆかしいことでございます」と、大いにその武士をほめたたえたのである。貴人をはじめ、なみいる人々も、この説が道理にかなっていると、しきりに賞讃した。

折から、御堂のうしろの方で、「ブッパン、ブッパン」と鳴く声が、間近く聞えたので、貴人は杯をあげられて、「あの仏法僧の鳴くのも久しく聞かなかったが、これで今夜の酒宴にひときわ興がのったぞ。紹巴、一句どうじゃ」と、おっしゃる。法師は、かしこまって、「それがしの短句は、すでに殿下にもお聞きふるしでいらっしゃいましょう。今夜、ここに旅人がお

籠りしておりますが、さっき当世風な俳諧を口ずさんでおりました。殿下にはおめずらしくいらっしゃるでしょうから、その者をよび出して、お聞き下さいませ」という。貴人が、「その者を呼べ」と、おっしゃると、若侍が夢然の方にむかって、「お召しでいらっしゃるぞ。ちこうまいれ」という。夢然は、無我夢中で、おそろしさのままに、御前へはい出した。すると、法師は、夢然にむかって、「さっき詠んだ句をわが君に申しあげよ」という。夢然は、おそるおそる、「なにを申しましたでしょうか、いっこうに覚えておりません。どうかおゆるし下さい」という。法師は、重ねて、「秘密の山という句を詠んだではないか。殿下がおたずねになっていらっしゃるのだ。はやく申しあげよ」という。夢然は、いよいよおそれて、「殿下と仰せられますのはどなたでいらっしゃいますか。どうしてこんな深山で夜宴をもよおされていらっしゃるのですか。どうもいよいよ不審なことでございます」という。法師は、それにこたえて、「殿下と申しあげるのは、関白

秀次公でいらっしゃるのだ。またここに従う人々は、木村常陸介、

雀部淡路、

白江備後、

熊谷大膳、

粟野杢、

日比野下野、

山口少雲、

丸毛不心、

隆西入道、

山本主殿、山田三十郎、

不破万作の

面々で、かくいうそれがしは

紹巴法橋である。汝等はふしぎの御縁で拝顔の栄をえたのであるぞ。さっきの句をいそいで申しあげよ」という。夢然はこれをきくと、もし頭に髪があったならば、一瞬にしてその毛髪がふとくなるかと思うほど恐怖におののき、肝も魂も身をはなれて宙にうくような心地がして、ふるえながら、

頭陀袋からきれいな紙をとり出して、筆もしどろもどろに書きつけてさし出すと、それを山本主殿がとって、声高くよみあげる。

「鳥の音も秘密の山の茂みかな」

貴人は、これをお聞きになって、「こざかしくも詠みおったな。だれかこの付句をいたせ」とおっしゃると、山田三十郎が座をすすみ出て、「それがしがいたしましょう」といって、しばし首をかしげて思案していたが、やがてこう付けた。

「芥子たき明すみじか夜の牀

どうでしょうか」と、彼は書いた紙を紹巴に見せる。紹巴は、「みごとにお詠みになりました」とほめて、それを秀次公の前にさし出すと、秀次公もごらんになって、「悪いできでもないわい」と感心されて、また杯を傾け、一座にまわされた。

淡路とよばれた人が、このとき急に顔色をかえて、「もはや

修羅の時刻になったようです。

阿修羅どもがお迎えにまいったと申しております。お立ち下さい」というと、一座の人々はたちまち血をそそいだように顔を真っ赤にして、「さあ、石田、増田のやつばらに、今夜も一泡ふかせてやろう」と、勇んで立ちさわぐ。秀次公は、木村にむかって、「つまらぬやつにわが姿を見せてしまったわい。あいつ等二人も一緒に修羅道へつれてまいれ」とおっしゃる。それを、老臣の人々がわってはいって、間をへだて、声をそろえて、「まだ寿命のつきない者どもでございます。いつもの悪行をなさいますな」といったが、その言葉も、人々のすがたも、遠く大空のかなたに消えて行くようだった。

親子は気を失って、しばらくのあいだは息もたえだえであったが、やがて明けてゆく空とともに、梢を落ちる露がひややかにかかるのに息をふきかえしたけれど、それでもまだすっかり夜の明けきらぬおそろしさに、「南無大師

遍照金剛」とせわしく唱えながら、ようやく太陽の昇ったのを見て、いそいで山をくだり、京都へ帰って、薬や

鍼の治療にいそしんだのである。その後、ある日、夢然は、三条の橋を通りすぎるとき、そこの

瑞泉寺にある秀次の

悪逆塚のことを思い出すと、その方におのずと視線がひきよせられて、「白昼でも物すごいありさまでした」と、のちに都の人にはなしたのを、聞いたままにここに書きしるしたのである。

[#改ページ]

「

嫉妬ぶかい女というものはとかく家を乱しがちで、手におえないものであるが、反面ではそのために夫の

身持が制約され、おのずとかたくなるので、若いうちはうるさく思っていても、年をとってからふりかえってみると、それにはまたそれなりにいい点やありがたさがあったのがわかるものである」という言葉がある。ああ、これはいったいだれのいった言葉だろうか――。嫉妬ぶかい女というものは、嫉妬の害がさほどひどくない場合でも、家業のさまたげをなし、器物をこわしたりなにかの手違いをおこさせたりして、隣近所からのそしりはまぬかれがたいものであるが、その害の甚大なものにいたっては、ついに家を失い、国をほろぼして、長く天下の物笑いのたねとなるのである。昔からこの嫉妬の害毒にあたって苦しんだ人は、どのくらいあるかわからない。嫉妬ぶかい女のなかには、死んだのちにおろちとなったり、あるいは物凄い雷をならしたりして、男にうらみを晴らすというものもあるが、そういうたぐいは、みせしめのために、その身の肉を

刻んで塩辛にしても、なお飽きたりないほどである。しかし実際にはそんな極端な例はごくまれである。夫が自分の身持をよくおさめて妻を教え導いたならば、嫉妬の弊害も自然と避けることができるのに、それをほんのちょっとした浮気から、女の嫉妬ぶかい本性をつのらせて、自分で自分の身の憂いを招いてしまうのである。昔から、「鳥類を制するのは人間の

気合ひとつにある。そして妻を制するのは、その夫の雄々しくしっかりした気性ひとつにある」といわれているが、ほんとうにその通りである。

吉備の

国賀夜の

郡庭妹の

里に、井沢庄太夫という人がいた。祖父は

播磨の

国の

赤松氏に仕えていたが、去る

嘉吉元年の乱に、赤松氏の城を去って、この地にやってきて、それから庄太夫にいたるまで三代の間、春にたがやし秋に刈り入れるという農作を業として、家ゆたかに暮らしてきた。庄太夫のひとり子の正太郎というのは、百姓をきらって、酒に溺れ、色にふけって、なかなか父のいいつけを守ろうとしない。そこで、両親はこれを嘆いて、ひそかに相談していうには、「ああ、どうか、ちゃんとした人の娘で、きりょうのいいひとを正太郎の嫁にもらったならば、あの子の身持も自然とよくなるに相違ない」といって、ひろく国中をさがしもとめたところが、さいわいになかだちする人があって、「

吉備津神社の

神主香央造酒の娘は、うまれつき優美典雅で教養があり、父母にもよく孝養をつくして、そのうえ和歌もうまくよみ、

箏も上手に

弾きます。もともと香央家は吉備の

鴨別の子孫で家柄も正しいのですから、あなたの家がこれと縁組なさることは、きっとよいことがあるでしょう。この縁談が成立するのは、私としても願うところです。あなたのお考えはいかがでございますか」という。このはなしを聞いて庄太夫は大そうよろこび、「いいおはなしをきかせて下さったものです。このことは私の家にとっては家運長久の基ですが、香央家はこの国の名家であり、私どもは氏素姓も卑しい農民です。家柄がつりあいませんから、先方ではおそらく承知なさいますまい」という。仲人の老人は笑顔をつくって、「あなたの御謙遜もはなはだしい。私がきっとうまくまとめて結婚というはこびにいたしましょう」といって、その足で香央家を訪ねてこの縁談をもちこむと、香央もよろこんで妻に相談したところ、妻も同様に乗り気になってこういった。「うちの娘ももう十七になりましたので、毎日、よい相手はいないものか、そういう人のもとへかたづけたいものだと、私はそればかり考えて心のやすまるひまもございませんでした。いいおはなしですから、早く吉日をえらんで、

結納を取りかわして下さい」と、しきりにすすめたので、はなしははやくもきまって、この旨を井沢に返事した。そして、すぐに、結納を十分手厚くととのえてとりかわし、

黄道吉日をえらんで、結婚式をあげることとなった。

香央は、このうえなお娘の幸福を神に祈るために、

巫子や

祝部をあつめて、神前に

御湯をそなえる

御釜祓の神事をとり行なった。そもそもこの社に祈誓する人は、数多くの御供物を神前に供えて、御釜祓の御湯を奉り、それによって事の吉凶を占うのがつねである。巫子が

祝詞を奏し終り、御湯がわきあがるときに、吉兆ならば、釜の鳴る音が牛の

吼えるように大きく鳴る。反対に、凶兆ならば、釜は鳴らないのである。これを吉備津の御釜祓という。ところが、香央が御釜祓をしてみると、この縁談を神が御嘉納にならないのか、釜は、秋の虫がくさむらですだくほどの小さな声さえ出さない。そこで、疑惑を抱いた香央は、このしるしについて妻に相談した。しかし、妻はいっこうに疑わず、「御釜が音を出さなかったのは、祝部たちの身がけがれていたからでしょう。すでに結納をとりかわしたうえ、夫婦となるべき約束をしたからには、たとえ先方が

仇敵の家であっても、また遠い他国の人であっても、約束をかえてはならないと聞いておりますのに――。とりわけ井沢はほまれある武門の

後裔で、家風の正しい家と聞いておりますから、いま私の方で断っても承知いたしますまい。ことに娘は、婿となるべき人の眉目秀麗なのをどこからかうわさに聞いて、胸ときめかし、婚礼の日を指折り数えて待ち遠しく思っているようすなのを、もしも今の悪いはなしでも聞こうものならば、どんな無分別なことをしでかすかしれません。そのときになって後悔してもとりかえしがつかないでしょう」と、言葉をつくして夫を説きふせようとしたが、これも母親の立場からすれば当然の心持であろう。これをきくと、夫も、もともと望ましい良縁のことであったから、これ以上ふかくは疑わず、妻のことばにしたがって、ここにやがて結婚の式を挙げ、両家の親類縁者あいあつまって、新夫婦の契りの末長くあらんことを祝ったのである。

香央の娘の

磯良は、井沢家にとついでから、朝は早く起き、夜は遅く床につくというように、毎日精を出してはたらき、つねに

舅・

姑のそばをはなれずにまめまめしくつかえ、夫の性質をのみこんで、夫に気にいられるように真心をつくしてかしずいたので、井沢の両親は磯良の孝行・貞節に感心して、いい嫁を貰ったとそのよろこびはひととおりでなく、また夫の正太郎もその誠意に感心していとおしく思い、契りもこまやかに仲むつまじく暮らしたのであった。しかし、生来のわがままで放蕩な性質というものは、どうにもならないものである。いつとはなしに、正太郎は、

鞆の

津の

袖という遊女とふかくなじんで、ついにはこれを身請けし、近くの里に妾宅をかまえて住まわせ、そこに幾日もいりびたっては、家に帰らないようになった。磯良は、これを悲しく思って、あるときは

舅姑が怒っていることにかこつけて諫め、またあるときは夫の浮気な心をうらみなげいたが、夫は妻のいうことなどまったくうわの空に聞きながして、その後は一か月以上も帰宅しないようになった。舅の庄太夫は磯良の真情あふれるいじらしいふるまいを見るに見かねて、正太郎をきつくしかると、ついに一室に監禁してしまった。磯良は、このことを悲しく思って、朝夕、ことに万事に気をつけて、かいがいしく夫に仕えるとともに、また一方では袖の妾宅の方へも、ひそかに物などとどけてやって、真心のかぎりをつくしたのである。

ある日のこと、父が家にいないすきをみて、正太郎は、磯良をそばへよぶと、甘い言葉で、「そなたの真心こもった心づくしを見て、いまでは自分が悪かったとつくづく後悔している。このうえは、あの女と手を切り、うまれ故郷へ送りかえして、それで父上の怒りをなだめやわらげるとしよう。

彼女は

播磨の

印南野の出身であるが、親もなくて不幸ないやしい境遇にいるので、ついふびんに思って情をかけてしまったのだ。もしもいま私に捨てられたならば、きっとまた再び港町の遊女に身をおとしてしまうだろう。おなじ勤めをする身であっても、都は人の情も厚いところであるというから、

彼女を都へつれていって、ちゃんとした人の許に仕えさせたいと思うのだ。それにしても、私がこうして軟禁されて

訪ねてもやれないので、さぞ万事につけて不自由で、困っていることだろう。都へゆく旅費と衣類といっても、誰も工面してやる者もないありさまだ。そなたがこれを工面して、

彼女に恵んでやってはくれないか」と、ねっしんに頼むのを聞いて、磯良もたいそうよろこび、「そのことなら御安心下さいませ」といって、ひそかに自分の着物や手まわりの道具を売って金にかえ、そのうえなお実家の母につくりごとをいって金を貰い、それを夫に渡した。正太郎はこの金を手にすると、こっそり家をぬけ出し、袖をつれて、都の方へ出奔してしまった。これほどまでに徹底的にだまされたので、磯良の傷心は大きく、ついに重い病の床に臥す身となった。井沢・香央両家の人々も、いまは正太郎を憎み、磯良をあわれんで、医者にかけ、ひたすら回復をのぞんだが、その甲斐もなく、磯良は、日ましにだんだん粥さえのどを通らないようになって、とうてい回復の見込みがないような状態になった。

さて、ここ播磨の国

印南郡荒井の里に、彦六という男がいた。彼は袖とは

従姉弟という近い血縁関係にあったので、正太郎たちは、まずそこを訪ねて、しばらく逗留することにした。彦六は、正太郎にむかって、「都がいかに人情の厚い所だからといって、都人みんながみんな頼もしいというわけでもありますまい。それよりは、ここにお住みなさい。一つ釜の飯をわけあって、お互いに助けあいながら生活しようではありませんか」と、頼もしいことをいってくれるので、正太郎もほっとして気持が落ちつき、ここに住もうと心をきめたのである。彦六は、自分の家と壁ひとつ隣のあばら屋を借りて、ここに正太郎たちを住まわせ、いいはなし相手ができたとよろこんだ。ところが、袖が、風邪気味だといっているうちに、どこがどうということもなくひどくわずらい出して、

物の

怪にでもつかれたように気ちがいじみてきたので、正太郎は、まだここへきて幾日もたたないのに、こんな災難にとりつかれた悲しさに、自分の食事さえ忘れてひたすらその看病にあたったが、袖はただ声をあげて泣くばかりで、発作がおこるといかにも胸苦しく堪えられない様子をみせ、熱がさめるとふだんとかわらない様子をみせる。

生き

霊のたたりであろうか、もしかしたら故郷に捨ててきた妻が

怨霊となってたたりをしているのであろうかと、正太郎は、ひとり胸をいためるのだった。彦六は、正太郎が気をまわして不安がるのをいさめて、「どうしてそんなことがあるものですか。

疫病が非常に苦しいものであるということは、私は、これまでも実際に数多く見てきました。熱がすこしさめると、まるで夢のあとのように、それまでの苦しさなどけろりと忘れたようになるものです」と、無造作にいうのだけが、いかにも頼もしく思われた。しかし、看病のしるしはすこしもなく、袖の病気は、見る見るうちに悪化して、発病してから七日で死んでしまった。正太郎は、天を仰ぎ、地をたたいて、わが身の悲運を泣き悲しみ、自分も一緒に死んでしまいたいと狂気のようになったが、彦六はそれをいろいろいい慰めて、「このうえは、もう仕方がないでしょう」といって、ついに火葬にしてしまった。骨をひろって墓をつくり、

卒塔婆を立て、僧にたのんで手厚く

菩提を弔ったのである。

ここにいたって、正太郎は、地に

俯して亡き袖のいる冥土を慕ってみたが、死者の霊をこの世によびもどす招魂の法をもとめるすべもなく、さればとて天を仰いで捨ててきた故郷のことを思うと、それはかえって冥土よりも遠く隔たった気がして、進退きわまり、途方にくれて、昼は終日ずっと寝てくらし、夕方になると毎夕のように墓に詣でたが、見るといつのまにか墓にも小草が生えて、折からすだく虫の声もなんとなくものがなしい思いをさそうようだった。古歌のように、この秋のわびしさは、わが身のうえにだけあつまったと、秋のわびしさ、身のさびしさをしみじみ痛感していると、ほかにも自分とおなじような不幸な目にあった人があるとみえて、かたわらに新墓がある。この新墓に詣でる女を見ると、いかにも悲しげな様子をして、墓前に花を手向け、水をそそいでいるので、「ああ、お気の毒に。まだうら若いあなたが、こんな人里はなれたさびしい荒野へ、お墓まいりにいらっしゃるなんて」と声をかけると、その女はふりかえって、「わたしがいつも夕方おまいりいたしますと、貴方様はきっとわたしより先におまいりなさっていらっしゃいます。近いお身内の方におわかれなさったのでございましょうか。御心中をお察し申しあげますとお気の毒に存じます」といって、さめざめと涙を流した。正太郎は、こたえて、「おっしゃる通りでございます。十日ほど前にいとしい妻を亡くしましたが、私ひとりあとにとりのこされて、頼りをうしない心細いので、ここにおまいりすることだけをせめてもの心の慰めとしているのでございます。あなたもきっとおなじような御事情がおありなのでございましょうね」という。女は、「いいえ、私がこうしておまいりにまいりますのは、御主人様のお墓で、×月×日にここへ埋葬申しあげたのでございます。家に残っていらっしゃる奥様があまりにもお嘆きになられて、そのためにこのごろでは重い御病気におかかりになられたので、こうして私が代りにおまいりして、香花をお供え申しあげているのでございます」という。それを聞いて、正太郎は、「奥様が御病気になられたのも、まことにごもっともなことでございますよ。それで、いったい亡くなられた方はどういうお方で、おすまいはどちらでいらっしゃいますか」ときく。女は、こたえて、「御主人様は、この地方では

由緒ある家柄の御方でいらっしゃいましたが、人の

讒言にあって地位も領地も失い、その後はこの野の片隅にわびずまいをしていらっしゃいました。奥様は、隣国にまで評判の美人ですが、この奥様のことが原因となって、家も領地も失ってしまわれたのです」と語る。このはなしを聞くと、正太郎は、例の浮気心がおこったわけではないが、なんとなく心を

惹かれて、「さて、奥様がひとりさびしく住んでいらっしゃるところは、ここから近いのですか。お訪ね申しあげて、おなじような悲しみを語りあい、たがいに心の憂さをなぐさめあいましょう。いっしょにおつれ下さい」という。女は、「家は、貴方様がいつもおいでになる道からすこし横にはいった方です。奥様も頼りになる方をうしなって心細くいらっしゃいますから、おりおりはお訪ね下さい。きっとお待ちかねでいらっしゃいますよ」というと、先に立って歩きだした。

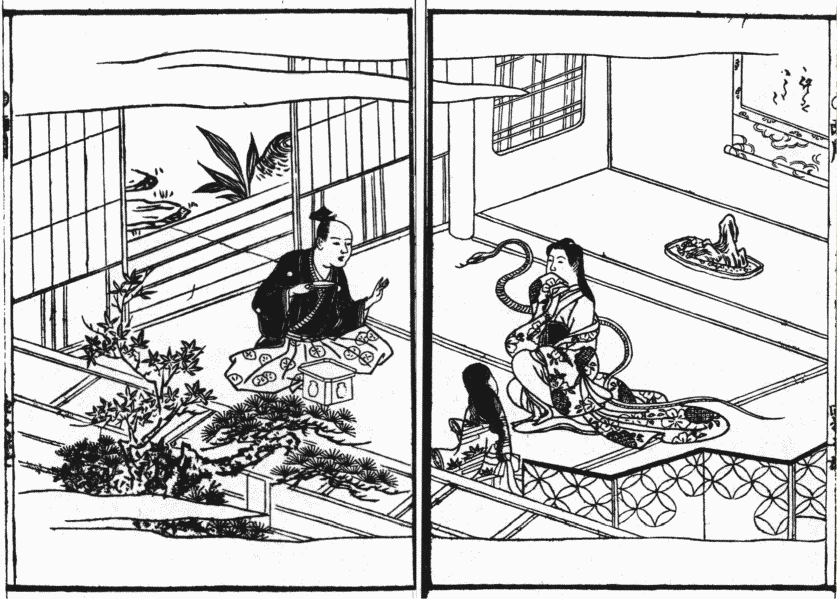

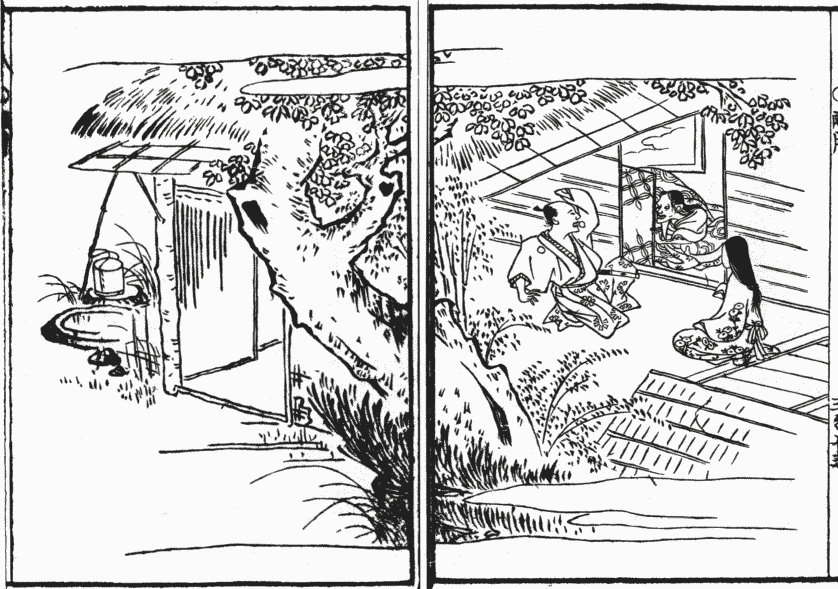

正太郎が未亡人を訪ねた図。未亡人は実は磯良の怨霊で、屏風すこし引きあけて、「めづらしくもあひ見奉るものかな。つらき報いの程しらせまゐらせん」という。正太郎は「あなや」と叫んで倒れた。(原本十三丁裏、十四丁表の挿絵)

二〇〇メートルあまりくると、細い小道があった。ここをはいってなお一〇〇メートルほど歩くと、うすぐらい林のなかに小さな

茅ぶきの家があった。竹の

編戸もものさびしく、折から七日すぎの上弦の月の光があかるくさしこんでいて、広くもない庭の荒れはてているのまでもはっきりと見える。かすかな灯火の光が、窓の障子をもれているのも、なんとなくさびしい風情である。「ちょっと、ここでお待ち下さいませ」といって、女は、内へ入った。正太郎は、

苔むした古井戸のそばに立って、うちの様子をのぞいてみると、

襖がすこしあいている間から、灯火の光が風に吹きあおられてちらちらし、その光をうけて立派な黒塗りの違い棚がきらきらとかがやいてみえるのも、奥ゆかしく思われた。そこへ女が出てきて、「貴方様がお訪ね下さったよしを奥様に申しあげましたところ、奥様は、『どうぞおはいり下さいませ。物越しにおはなし申しあげましょう』とおっしゃって、部屋の端の方へいざり出ていらっしゃいました。さあ、あちらへおはいり下さい」といって、前庭をまわって、奥の方へ案内した。二間の表座敷を見ると、人のはいれるぐらいあけて、低い屏風を立て、そこから古い夜着の端が見えていて、奥様はここに臥していると思われた。正太郎は、そちらに向かって、「御主人様に亡くなられて、そのうえ御病気にまでおかかりになられたとうかがいましたが、私も先日いとしい妻に死なれましたので、おなじような悲しみを味わっておりますが、せめてお互いに心の悲しみを話しあってなぐさめあおうと思い、あつかましくもおうかがいしたようなわけです」といった。すると、女主人は、屏風をすこし引きあけて、「久しぶりでおめにかかるものですね。これまでのひどい仕打ちにたいする報いが、どんなものであるか、思いしらせてあげましょう」というので、正太郎はびっくりして、よくみると、これこそ故郷に捨ててきた妻の磯良であった。その顔色はひどく青ざめて、どろんとした眼つきは物凄く、こちらをゆびさす手が青く痩せ細っているのがおそろしく、正太郎は、思わず「ああッ!」と叫ぶと、そのまま倒れて、気をうしなった。

しばらくたって、息をふきかえした。そっと細目をあいて眺めると、さっき家だと思ったのは、以前からある墓地のなかの慰霊堂で、古びて黒ずんだ仏像が立っていらっしゃるだけであった。正太郎は急いで立ちあがると、遠くの人里で吠える犬の声をたよりに、家に走りかえり、彦六にこの一部始終をはなした。彦六は、「なあに多分狐にでもだまされたのでしょう。心が

滅入ってびくびくしているときは、きっと迷わし神が

憑くものですよ。あなたのようにひよわな人が、こんな悲しみの淵に沈んでいるのはいけないことですから、神仏に祈って、心をしずめ落ちつけなさい。

刀田の

里にありがたい祈祷師がいます。そこへ行って身をきよめてもらい、魔よけのお守札もいただいていらっしゃい」というと、正太郎をつれて祈祷師のもとへ行き、このできごとをはじめから詳しくはなして、このことを占ってもらった。祈祷師は、占い考えて、こういった。「わざわいがすでにあなたの身に切迫していて、これは容易ならぬことです。この怨霊は、さきには女の命を奪い、それでも怨みはなお尽きずに、今度はあなたをねらって、あなたの命も今夜か明朝かというところまで迫っているのです。この怨霊が世を去ったのは七日前のことですから、きょうから四十二日の間は、かたく戸をしめて、厳重な謹慎をなさい。私のいましめを守るならば、九死に一生をえて、命だけはとりとめることができるかもしれない。しかし、たとえ一時たりともこのいましめを破ったならば、死をのがれることはできませんぞ」と、きびしくいましめると、筆をとって、正太郎の背中から手足の先にいたるまで、中国古代の書体のような文字を書き、そのうえ朱書した紙のお守札をたくさん与えて、「このまじない札を戸口という戸口に貼って、ひたすら神仏に祈りなさい。いましめにそむいて、身を亡ぼすことがあってはなりません」と教えたので、正太郎は一方ではおそれながらも、また一方ではよろこんで、家に帰り、お守札を門口に貼り、窓に貼って、厳重な謹慎生活に入った。

その夜、真夜中のころ、戸外から、おそろしい声で、「ああ、憎らしい。ここに尊いお札を貼りつけてあるな」とつぶやくのが聞えたが、それっきり二度と声がしない。正太郎は、おそろしさのあまり、夜の長いのを嘆いた。まもなく夜があけたのでほっと生きかえった思いで、急いで彦六の家との境の壁をたたいて彦六をおこし、昨夜のことをはなした。彦六もこれを聞いて、いまさらのように祈祷師のことばがその通り的中したのを、いかにも不思議だとして、自分もその夜は寝ないで、真夜中になるのをいまやおそしと待ちくらした。松を吹く風が、ものを吹きたおすかと思われるほど激しく、そのうえ雨さえ降って、なにか異変でもおこりそうな不気味な夜の気配に、正太郎と彦六は、壁をへだてて声をかけあっていたが、やがて二時ごろになった。そのとき、正太郎の家の窓の障子に、さっと、赤い光がさして、「ああ、憎らしい。ここにも貼ってあるな」という声がしたが、その声は深夜にはいっそう物凄く、正太郎は、髪も身の毛もよだって、しばらくは気をうしなってしまった。夜があけると、前夜のおそろしかったことを語り、日が暮れると、ただもう早く夜が明けないかと朝が待ちどおしく、こうしてこれからの数十日間というものは、まるで千年の月日をすごすよりも長く思われた。かの怨霊も毎夜毎夜、家のまわりをめぐったり、あるいは屋根の棟のあたりで叫んだりして、その怒れる声は一晩ましに物凄くなってくる。

こうして四十二日という最後の夜になった。いまはもはや今夜一晩で

物斎も終るところまできたので、とりわけかたく謹慎してすごすうちに、やがて夜明けの空がしらじらとあかるくなった。正太郎は、長い夢からさめたような気がして、すぐに彦六に声をかけると、彦六も境の壁際に身をよせて、「どうしました」という。正太郎は、「おもい物斎もすでにすっかり終りました。このところちっとも貴兄のお顔を見ません。懐かしさも懐かしいし、またこの一か月あまりのつらさやおそろしさを、思う存分はなしあって、心をなぐさめたいものです。起きて下さい。私もそちらへ出て行きましょう」という。彦六は元来が思慮の浅い男なので、「もう大丈夫ですよ。さあ、こちらへおいでなさい」というと、戸をあけかかったが、半分もあけるかあけないうちに、正太郎の家の軒のあたりで「ああッ!」と叫ぶ声が、耳をつんざいて、思わず尻もちをついた。これは正太郎の身のうえになにかおこったにちがいないと思って、斧をひっさげて大道に出ると、さっき正太郎が明けたと見た夜はじつはまだ暗く、月は中空にありながら、光がぼんやりとおぼろで、初冬の風はつめたく吹き、さて、正太郎の家はと見ると、戸はあけたままで、当の正太郎の姿は見えない。家の中にでも逃げこんだのであろうかと、なかにとびこんでみたが、見えない。どこにもかくれることのできるようなひろい家でもないので、それでは大道にでも倒れたのだろうかとさがしもとめたが、その辺には影もかたちもない。いったいどうなったのであろうかと、あるいはあやしみ、あるいはおそれながら、灯火をふってあかるくしてあちこちを見まわると、あけはなした正太郎の家の戸脇の壁に、なまなましい血がかかって、それが流れて地につたっている。しかし、

屍も骨も見当らない。なおよく月あかりで見ると、軒の端になにかひっかかっている。灯火を高くさしあげて照らして見ると、男の髪の

髻だけがひっかかって、ほかにはなにひとつない。浅ましくもまたおそろしいことは、とうてい筆紙につくすことができないほどであった。夜が明けてから近い野や山を探しもとめたが、ついにその形跡さえ見つけることができずにしまったのである。

そこで、このことを井沢の家へもしらせてやったので、井沢でも、涙のうちに、香央家へもしらせた。こういうわけで、祈祷師の占いが的中してそのとおりになってしまったことといい、また御釜祓で告げられた凶兆がとうとうそのまま事実になってしまったことといい、神意はまことに尊いものであったと、このはなしとともに世の人々は語り伝えたのである。

[#改ページ]

いつの時代であったか、だいぶんふるいことである。紀伊の国

三輪が

崎に、

大宅の竹助という人がすんでいた。この人は、漁業で大いに

儲けた網元で、漁師たちも大ぜいかかえ、手広く魚という魚を漁獲して、家ゆたかに暮らしていた。男の子が二人、女の子が一人あった。長男の太郎は

質朴で素直で、よく家業に精を出した。二番目の女の子は

大和の人から嫁にもらわれて、大和にかたづいた。三番目の子に豊雄というのがあった。これは、生れつき性質がやさしく、ふだんから風流なことだけを好んで、働いて生計をたてようとするような気持がなかった。父の竹助はこれを苦にやみながらも、また思うには、あの子には財産をわけてやってもすぐに他人にとられてしまうだろう。といって、他家へ養子にやってそこを

嗣がせるのも、やっぱり結果においてはいやなことを聞くことになるであろうし、それが心苦しいことだ。ただ、あの子のしたいことをさせて成人させ、学者になりたいのなら学者になるのもいいし、僧になりたいのなら僧になるのもいい。あの子の生きている間は、しょせん太郎の

厄介者としておこう、と考えて、しいてやかましくしつけようともしなかった。この豊雄は、

新宮の神官

安倍の

弓麿を先生として、その許へ勉強に通っていた。

九月末のある日、朝から海は波ひとつたたず、風も

凪いで平穏であったが、急に東南の空に雲があらわれて、小雨がしとしとと降ってきた。そこで豊雄は、先生の所で雨傘を借りて帰途についたが、阿須賀神社の本殿がかなたに見わたされるあたりまでくると、雨がだんだんひどくなってきたので、ちょうどそこにあった漁師の家へ雨やどりに立ち寄った。この家のあるじである老人がごそごそと出てきて、「これはこれは、だれかと思ったら、旦那様の所の下の若さまでございますか。こんなむさくるしい所へおいで下さるとは、大そう恐縮なことでございます。これを敷きますから、ここへどうぞ」といって、よごれている

円座のちりをはらってすすめた。豊雄は、「ほんのしばらく雨やどりするあいだだから、なんでもかまわないよ。そう気をつかわないでくれ」というと、そこに腰をおろしてやすんだ。やがて、家の外で、美しい声がして、「この軒下をちょっとお貸し下さい」といいながら、軒下に入ってくる人があるので、豊雄は、だれだろうと思ってそちらを見ると、年のころはまだ二十歳にならない、容貌といい髪のかたちといい、大そうあでやかな

女性が、遠山ずりの色美しい衣服を着て、召使らしい十四五歳のきれいな少女に包みをもたせ、ぐっしょりと濡れて、いかにも困った様子をしていたが、豊雄と視線があうと、さっと顔をあからめて恥ずかしそうな様子をした。それがいかにも上品で美しいのに、豊雄も思わず心がゆらめいた。そして心の中で、この辺にこんな上品な美しい

女性が住んでいたら、いままでにその評判を聞かないわけはないから、これはおそらく都の人が

三つ

山詣でをしたついでに、海が見たくなってこの辺に遊びにきたのであろう。それにしても、下男らしい者も供につれていないとは、どうも不用意なことだな、と思いながら、体をすこしずらして席をあけ、「ここへおはいり下さい。雨もそのうちにやむでしょう」と、声をかけた。女は、「では、しばらくお邪魔させて下さいませ」といってはいってきた。狭い家であるから、女は豊雄と並ぶような位置にすわったが、近くで見るといっそう美しく、まるでこの世の人とは思えないほどの美しさに、豊雄は、

恍惚と心が宙にまいあがるような思いがして、女にむかい、「まことに失礼ですが、都あたりの高貴な御身分の方とお見うけいたしますが、三つ山詣でをなさったのでございますか。それとも峰の湯へでも湯治においでになったのですか。こんな殺風景な荒磯を、どこがお気に召して、お遊びにお越しになったのですか。もっとも、ここが、むかしの人の、

くるしくもふりくる雨か三輪が崎佐野のわたりに家もあらなくに

(こまったことに降ってきたむら雨だ。この三輪崎の佐野の渡し場には、雨宿りする家とてもないのに)

と詠んだところですが、この歌の情趣は、ほんとにきょうのこの風情とおなじではありませんか。この家は、むさくるしいところですが、私の父が面倒をみている男の家です。どうか心おきなくくつろいで雨やどりをなさって下さい。それはそうと、いったいどちらへお宿をとっていらっしゃるのですか。はじめての方をお送り申しあげるのもかえって失礼ですから、お帰りには、この傘をもっていらして下さい」という。女は、「まあほんとうに御親切なことをおっしゃって下さってうれしく存じます。そのあたたかいお情に、濡れたのを

乾してまいれば、すぐかわくことでございましょう。私は、都の者ではございません。この近所に長らく住んでおりますが、きょうが日がよいというので、那智におまいりいたしましたところ、急に雨が降り出しましたのでこわくなり、あなた様が雨やどりをなさっていらっしゃるとも知らず、見さかいもなくこの軒下をお借りしたのでございます。家はここから遠くもありませんし、雨も小やみになってきましたから、この間に出かけましょう」といって、そのまま出て行こうとするので、豊雄は、しいて、「この傘をもっていらして下さい。ついでの折にでも頂きにあがりましょう。それに、雨はいっこうに小降りになった様子もございませんよ。それで、おすまいはどちらですか。私の方から使を出して頂きにあがらせます」というと、女は、「新宮の辺で、

県の

真女児の家はどこか、とおたずね下さいませ。そろそろ日も暮れそうです。では、お言葉に甘えて、御親切を頂戴し、この傘を拝借して帰りましょう」といって、傘を手にして出てゆく後姿を、豊雄は見送って、自分はこの家のあるじの蓑と笠を借りて家へ帰ったが、帰宅してからも、どうしても真女児のおもかげが忘れられず、夜通し思いつめて、やっと明け方ちかくとろとろとまどろむと、夢に、真女児の家を訪ねていったところを見た。真女児の家へ行ってみると、門も家もたいそう大きな構えで、

蔀をおろし

簾をふかく垂れているさまなど、いかにも奥ゆかしい生活をしている様子だった。真女児が出むかえて、「あなたのお情が忘れられず、ひたすらおいでを待ちこがれておりました。さあ、こちらへおはいり下さいませ」といって、奥の方へみちびき、酒や菓子などいろいろ出して、あれこれと厚くもてなしてくれたので、すっかりたのしい酔心地になり、ついにそのまま枕をかわして契った、と思うところで、夜があけ、夢がさめた。これがもし現実であったならばどんなにうれしかろうと思うと、心が身をせきたてるように落ちつかなくなって、朝食も忘れて、そのまま気もそぞろにうきうきと家を出た。

新宮の里へきて、「県の真女児の家はどこでしょうか」とたずねたが、いっこうに知っている人がいない。昼すぎまでたずねあぐねていると、きのうの少女が東の方から歩いてきた。豊雄はそれを見ると、ひどくよろこんで「お嬢さまの家はどこですか。傘を返してもらおうと思って訪ねてきたのですが」と声をかけた。少女はにっこりして、「よくいらっしゃいました。さあこちらへおはこび下さい」というと、前に立ってずんずん歩いていったが、いくらも行かないうちに、「ここですよ」というので、そこを見ると、門を高く構え、家も大きく立派で、そのうえ、

蔀をおろし

簾をふかく垂れている様子まで、夢の中で見たのと寸分ちがわないのを、不思議だなと思いながら、豊雄は門をはいった。少女は先に走り入って、「傘を貸して下さった方がいらしたので、御案内してまいりました」という。すると、「どちらにいらっしゃるのです。こちらへおむかえ申しあげなさい」といいながらあらわれたのは、真女児であった。豊雄は、「この新宮に安倍先生という方がいらっしゃるのですが、その方は私が長年学問を教わっている先生です。そこをお訪ねするついでがあったものですから、傘をいただいて帰ろうと、ぶしつけながらうかがったようなわけです。これでおすまいもわかったことですから、また改めておうかがいいたしましょう」といって、立ち去ろうとすると、真女児は、むりにひきとめて、「まろや、絶対にお帰ししてはいけませんよ」という。少女は、豊雄の前に立ちふさがって、「あなたはきのう、私たちがお断りしたのに、無理に傘をお貸し下さったではありませんか。そのお返しに、きょうは私の方で無理にでもおひきとめ申しあげるのです」というと、豊雄の腰をおして、表座敷へ迎え入れた。この座敷は

板敷の

間に

床畳を用意してあり、

几帳や

御厨子などの部屋の調度の

飾りといい、

壁代の絵といい、みんな時代のついた由緒ありそうな品で、とうてい身分のない人の住居ではない。そこへ真女児があらわれて、「わけあって人手のない家となってしまいましたので、ゆき届いたおもてなしをすることもできません。わずかに粗酒

一献さしあげるだけでございます」といって、

高坏や

平坏の美しい

器に、山海の珍味をたくさん盛りならべて、少女のまろやが

瓶子をささげて、杯をささげて、酌をした。豊雄は、ここにいたってまた夢のような気がして、さめるのではなかろうかと思ったが、今度はたしかに夢ではなく現実であるのをさとって、かえって不思議な気がしてならなかった。

やがて豊雄も真女児も、ほどよい酔いごこちになったとき、真女児は杯をとって豊雄にさし、あたかもらんまんたる桜の枝が

水面に映っているような、ほんのりと桜色に色づいた顔に、そよ吹く春風をあしらうような

媚を見せ、春風にのって

梢から梢へと飛びくぐりながら鳴く鶯のような美しく妙なる声で、こんなことをいい出した。「胸のうちの思いを、恥ずかしいことだと、うちあけずにおいて、古歌にあるように、そのためにこがれ死にしてしまったならば、神のたたりで死んだのだと、なにも知らない神様にまで無実の罪をおきせすることになるでしょうから、女の身でお恥ずかしいことですが、思いきって申しあげます。けっして一時の浮気心でいうかりそめごととお聞き下さいますな。私はもともと都の生まれでしたが、幼い時に父母に先立たれて、乳母の手許で成長しましたのを、縁あってこの国の国守の下役、

県のなにがしという者の妻にむかえられて、夫と一緒にこの国に下ってまいりまして、はや三年になります。夫は、まだ任期の終らないこの春、ふとした病気がもとで亡くなりましたので、私は、頼る者のない孤独な身となりました。都の乳母も尼になって、行方定めぬ修行の旅に出たといううわさを聞いておりますから、そうすれば、生まれ故郷の都もまた知らぬ他国同然となってしまったのです。どうか私の身の上に御同情下さいませ。きのうの雨やどりの折のお情ぶかさで、あなたはほんとうに実意のあるお方と思いますので、これから後の私の生涯をささげて、あなたのおそばにお仕え申しあげたい願いを持ちましたが、この私を、けがらわしい卑しい女だとお見捨てなさらないならば、この一杯で、末長い夫婦の契りをむすぶはじめといたしましょう」という。豊雄は、この言葉を聞くと、かねて自分もこうなることを内心望んでいたことであるし、一途にこがれて気も狂うばかりに思いつめた相手のことであるから、とびたつばかりによろこんだが、まだ親がかりで自由のきかないわが身のうえをふりかえると、親や兄の許しもうけていない結婚のことを、どう返事したらよかろうかと、うれしいなかにもおそろしさがつきまとって、すぐには返事の言葉も出ないでいると、真女児は返事のないのを心細く悲しがって、「あさはかな女心から、愚かなことを口にして、いまさらひっこみのつかないのが、ほんとうにお恥ずかしゅうございます。こんな天涯孤独で、人からうとまれるようなあさましい身のうえになりながら、海へとびこんで死にもせず、かえってあなた様のお心をわずらわしなどすることは、なんと罪ふかいことでございましょう。いま私が申しあげました言葉は、けっしてうそいつわりではございませんが、ただ酔って口にした

冗談とおぼしめして、どうかこの海へさらりとお捨て下さいませ」という。

豊雄は、「はじめから都の身分ある方とお見受け申しあげておりましたが、私の推察が当たっていたのですね。鯨の寄るようなこんな片田舎の浜辺に育った私にとって、あなたのような方からいまのようなうれしいお言葉を聞くなんて、まるでゆめのようです。即答をしなかったのは、私がまだ親や兄に面倒をみてもらっている身で、自分のものといっては、爪と髪、この身体以外になに一つもないからです。なにを

結納としてあなたを妻におむかえしたものか、そのあてもないので、いまさらのように自分に財産のないのがくやまれて仕方ありません。それでも、あなたがそれを御承知で、なにごとにつけても貧しさを

辛抱して下さるお気持がおありならば、どんなにしてでもあなたを妻として、お力になりましょう。

諺に、孔子のような聖人も恋にはつまずき倒れるということがありますが、恋のためには、親への孝も忘れ、わが身の無力をも忘れて、私は――」というと、真女児も、「あなた様のそんなうれしい御心のうちをお聞きして、私は幸福でございます。このうえは、私どもも貧しい暮らしではございますが、どうか私の夫として時折はここへお通い下さいませ。ここに前の夫がこのうえない宝として珍重されていた太刀がございます。これをふだん腰におつけになって下さい」といって、差し出したのを見ると、金銀で美しく飾った太刀で、ものすごいまでに鍛えあげた古代の逸品であった。あまり立派なので、豊雄は一瞬ためらいを感じたが、めでたい婚約のはじめに辞退するというのも縁起がわるいと思って、そのままもらっておくことにした。「今夜はここで泊っていらっしゃいませ」と、真女児はしきりに止めたが、豊雄は、「まだゆるしをうけていないうちに外泊したら、親たちから叱られます。明日の晩、また、うまい口実をもうけて、きっとまいりますから」といって、その夜はそのままそこを辞去した。しかし、帰宅して床についてからも、目が冴えて眠れないでいるうちに、いつか夜があけてしまった。

太郎は漁師をよびあつめてそれぞれの仕事に就かせるために、朝早く起き出して、なにげなく豊雄の寝間のすきまから室内をのぞいたところ、消え残った灯火の光をうけて、きらきらとひかる立派な太刀を枕許において、豊雄が寝ているのである。「おや、変だな。どこから手に入れてきたのだろう」と、腑に落ちなく不安に思って、戸をあらあらしくガラリとあけると、その音に豊雄は目をさました。見ると、兄が立っているので、「お呼びですか」という。太郎は、「きらきら光ったすごいものを枕許においてあるが、それはなんだね。こんな立派な高価なものは、漁師の家には不似合だよ。父上が見つけたら、どんなにお叱りになるかしれないぞ」という。豊雄は、「お金を出して買ったものではありません。きのう、ある人がくれたのを、ここにおいたのです」とこたえる。すると、太郎は、「どうして、そんな立派な宝物をくれるような人が、この辺にいるだろうか。そんな人はいないよ。ふだんからこむずかしい漢字を書いた書物をいろいろ買いあつめるのさえ、ひどい無駄づかいだと思っていたが、父上がだまっていらっしゃるので、おれもいままでそのことはいわなかったのだ。その太刀を

着けて、新宮の祭の行列に加わり、

得々としてねり歩くつもりだろう。なんという狂気じみたことをするのだ、いい加減にしろ」というが、その声が高くなったので、父がこれを聞きつけて、「あの厄介者がなにかしでかしたのか。太郎。豊雄をここへつれてこい」と呼ぶ。太郎はそれにこたえて、「どこで買ったものか、豊雄が、まるで将軍でも

佩くようなきらきら光った立派な太刀を買いこんだようですが、ばかなことをしたものです。目の前におよびになって、よく問いただして下さい。私は、漁師たちが怠けているかもしれませんから、すぐ浜の方へ行ってきます」といい捨てて、出て行った。

母は、豊雄をよんで、「お前は、そんなものをなんのために買ったんだい。米も銭も、家のものはみんな太郎のものなんだよ。お前のものはなにひとつないんだよ。ふだんはお前のしたいままにさせてきたが、こんなことで太郎に憎まれたならば、この広い世の中に、どこにもいるところがなくなってしまうではないか。むずかしい本を読んで聖賢の教えなどを勉強している者が、どうしてこんなことの道理をわきまえないんですか」と、たしなめた。豊雄はそれにたいして、「ほんとうに買ったものではないのです。それ相当な理由があって、ある人がくれたのを、兄上が見とがめて、私が買ったようにおっしゃるのです」というと、そばにいた父が、「お前になんの手柄があって、そんな立派な宝物を、人がくれたというのだ。さっぱり腑に落ちないことだ。さあ、この場でその理由をいってみろ」と、声あららげていった。豊雄は、「そのことは、いまここでは恥ずかしくて申しあげられません。人を介して申しあげます」というと、父は怒って、「親や兄にさえいわぬことを、誰にいおうというのだ」と、一層声を荒くしていうのを、太郎の妻である

嫂が、傍から、「まあ、そのことは、ふつつかではありますが、私がうかがいましょう。さあ、こちらへいらっしゃい」と、親たちと豊雄の仲をとりなして、豊雄を別室へいざなったので、豊雄も嫂のあとにならんで立ち、別室へ行った。

豊雄は、嫂にむかって、「兄上に見とがめられなくても、

内々、

嫂上に相談して力になって頂こうと思い定めていたのに、その前に見つかって早速叱られてしまいましたよ。じつはこうした素姓の人の妻で、いまは夫に先立たれて頼りない身になっている

女が、『結婚して、力になってくれ』といって、そのしるしに下さったものなのです。なにしろまだ部屋ずみで、独立していない私の分際で、親や兄のお許しをえていない夫婦約束をしたということは、きびしいお叱りをうけることでしょうから、いまさらのようにひどく後悔しているのですが、どうか私の気持を察して、

嫂上、同情して下さい」という。それを聞くと、嫂は、微笑をたたえて、「私も、かねがね、あなたが独身でいらっしゃるのがお気の毒だと思っていたのですが、そんな相手がみつかって、とてもいいことじゃありませんか。ふつつかな私ですが、うまくおはなししてみましょう」といって、その晩、夫にむかい、「じつはこれこれこうしたことなのですが、これはちょうどいいはなしだとはお考えになりませんか。どうかあなたからお父様に、いいようにとりなしておはなし下さい」といった。すると、太郎は眉をひそめて、「変だな。この国の国守の下役に、

県の何某という人がいたなどとは聞いたことがない。私の家は

里長をしているのだから、そういう人が亡くなられたのを耳にしないということはないがな。とにかく、その太刀をここにもってきてくれ」というので、妻はすぐにそれをもってきた。太郎は、それをつくづくとながめておわると、ふかい嘆息をもらしながら、口をひらいて、「ここに大変なことがあるのだ。それは、近ごろ、都の大臣が御祈願が成就なさったので、そのお礼として、

権現様にたくさんの宝物を御奉納になったのだ。ところが、その宝物が御宝蔵の中で、急に紛失したので、その由を権現様の大宮司から国守に訴え出られたのだ。そこで国守は、この盗賊を逮捕するために、次官の

文室の

広之を大宮司の屋敷につかわされ、いまもっぱらその盗賊の詮議をなさっていらっしゃるということを聞いた。それにつけても、この太刀はどうみても下役などの

佩くようなものではない。なお父上にもお見せしよう」といって、それを父の前にもっていって、「じつはこれこれこういうおそろしいことがあるのですが、どうしたらよろしいでしょう」といった。それを聞くと、父は真っ青になって、「これはとんでもない情ないことがおこったものだな。あの子は、日ごろ、他人のものはたとえ毛一本でも抜きとらないような子なのに、なんの因果でこんな悪心などおこしたのだろうか。このことが他人の口から露顕したならば、

大宅の家も断絶の憂きめにあうだろう。祖先にたいしても、また子孫のためにも、不孝の子を一人捨てるのは惜しくない。明日こちらから訴え出ろ」という。

太郎は、夜のあけるのをまって、大宮司の屋敷に行き、事の一部始終を申し出て、この太刀を見せたところ、大宮司は驚いて、「これこそたしかに大臣殿の献納したものです」というので、それを聞いて次官の広之も、「なおこのうえにも、紛失したものを

糾明しよう。その男を召し捕ってまいれ」と命じた。そこで十人ほどの武士が、太郎を先に立てて、召し捕りにむかった。豊雄は、こんなこととはつゆ知らず、家で書見をしていたが、そこへ武士たちがふみこんで召し捕った。「なんの罪で捕らえるのですか」と抗弁したが、武士たちはそれを聞きいれずに、縛りあげた。これを見て、父母や太郎夫婦も、いまさらのように、「情ないことだ」と、どうしてよいかわからずに、嘆き悲しむだけであった。武士たちは、「お役所からお召しなのだ」「とっとと歩け」などと、豊雄を真ん中にとりかこんで、国司の庁へ追い立てて行った。次官は、豊雄をひきすえると、にらみつけて、「おまえが宝物を盗みとったというのは、前例のないほど重い国法を犯した罪だぞ。なお、ほかのいろいろの財宝はどこへ隠したのだ。あきらかに申せ」といった。これを聞いて、豊雄はやっと事態の真相がわかり、涙を流してこたえた。「私はけっして盗みをしたのではありません。じつはこれこれこういうわけで、

県の何某の妻が、前夫の

佩いていたものだといって、くれたのです。すぐここへその

女をよび出して、私に罪のないことをおたしかめ下さい」。次官は、この言葉にいよいよ

激昂して、「わが下役に県の姓を名のる者はかつていたことがないわ。このうえ

偽りをいうとは、ますます罪が大きいぞ」という。豊雄は、「こんなふうに捕らわれているのに、どうしてこのうえいつわりを申しあげましょうか。なにとぞあの女をよび出しておたずね下さい」という。そこで次官は、武士たちにむかって、「県の真女児という女の家はどこなのだ。この男をひったてて、その女を捕らえてこい」と命じた。

武士たちは、その命令をつつしんでうけると、また豊雄をひったてて、真女児の家へむかったが、そこへ行ってみると、いかめしく造ってある門の柱もいまは朽ちくさり、軒の瓦もおおかたは落ち砕けて、そこから忍ぶ草が垂れさがっているというありさまで、とても人がすんでいる家とは見えない。豊雄もこのさまをみて、まったく茫然自失した。武士たちは走りまわって近隣の者たちをよびあつめた。きこりの老人や米

搗きの男たちが、おそれておろおろしながらそこにうずくまった。一人の武士が、この男たちにむかって、「この家は何者が住んでいたのだ。県の何某の妻がここにすんでいるというのはほんとうか」とたずねると、鍛冶屋の老人がすすみ出て、「そんな名前はまったく聞いたこともございません。この家は、三年ほど前までは、

村主の何某という人が、人も大勢使って家ゆたかにすんでおりましたが、九州に商品を積んで下ったところ、その船が行方不明になってしまい、その後は、家に残っていた人々もちりぢりになってしまって、それ以来、絶えて人のすんだことがないのに、この男がきのうこの家にはいったかと思うと、しばらくして帰って行きましたので、変だなと、それを見ていたこの塗師の老人がいっておりましたが」という。「ともかくも、なかの様子をよく見きわめて、殿に御報告いたそう」といって、武士たちは門をおしひらいて、中へはいった。

邸内は外よりもいっそう荒れはてていた。なおも奥の方へ進んでいった。前庭の植込みはひろびろとつくってある。池は水が

涸れて、水草もすっかり枯れ、野生の草木が生え放題に丈たかく生い繁って倒れかかっている中に、松の大木が風に吹き倒されて横たわっているのが、いかにも物凄いありさまだった。表座敷の格子戸をひらくと、不気味ななまぐさい風が、内部からさっと吹きおくられてきたので、武士たちは思わずもおそれまどって、うしろへさがった。豊雄は驚愕のあまり声もでずに、ただ嘆いていた。武士のなかに

巨勢の

熊檮という大胆な男がいたが、「御一同、私のあとについておいでなされ」というと、板の

間をあらあらしく踏みならして、先に進んで行った。

床には塵が三センチほども積もっている。鼠が糞をしちらしたなかに、古い

几帳を立てて、花のように美しい女が、ひとりですわっている。熊檮は、女にむかって、「国守がお召しであるぞ。すぐまいれ」と声をかけたが、女がこたえようともしないでいるので、近寄って捕らえようとした瞬間、地も裂けるかと思うほどの大雷が鳴りひびいた。武士たちは、逃げる間もなくて、そこに倒れた。しばらくして、そっと顔をあげて見ると、どこへ行ったのだろうか、女は影も形も見えなくなっていた。

なおよく見ると、床のうえに、きらきらとした立派なものがある。武士たちは、こわごわちかづいて見ると、

高麗錦、

呉の

綾、

倭文織、

、

楯、

矛、

靫、

鍬などのたぐいで、いずれも権現から紛失した宝物であった。武士たちは、これをもって帰って、この奇怪なできごとを詳細に報告した。次官も大宮司も、妖怪のしわざであったことをさとり、豊雄の取調べをゆるやかにした。しかし、現に盗品をたずさえていたという当面の罪はまぬかれず、豊雄の

身柄は国守の役所にひきわたされて、牢に入れられた。大宅の父子は、多くの金をおくって、豊雄の罪をまぬかれようとしたので、百日ほどで赦免になることができた。「こうなっては世間へ顔出しすることも面目ありません。大和にいらっしゃる姉上を訪ねて、しばらくそこに身を寄せたいと思います」と、豊雄がいうと、親たちも、「ほんとに、こんなつらいめにあったあとというものは、とかく大病にかかったりするものだ。むこうへ行って、のんびりと何か月か暮らしておいで」といって、供の者をつけて、豊雄を大和へ旅立たせた。

豊雄の姉が嫁にいっている先は、大和の

石榴市という所で、

田辺の

金忠という商人であった。田辺夫婦は、豊雄が訪ねてきたのをよろこび、またこの数か月来の災難に同情して、「いつまでもここにいなさい」といって、親切にいたわりなぐさめた。やがて、その年が暮れ、翌年の二月になった。この石榴市という所は、初瀬寺の近くであった。み仏の多いなかでも、この初瀬の観音様こそ、真に霊験あらたかであることは、遠く中国にまでその名声がなりひびいているというわけで、都からも田舎からもここに参詣する人が、春はとくに多かった。参詣人はかならずこの石榴市に宿をとるので、ここには旅人を泊める家が軒を並べていた。

田辺の家は、御灯明用の灯油・蝋燭・灯心の類を商っていたので、店内もせまいほどいっぱいに客がたてこんでいたが、その中に、都の人のおしのびの参詣とみえて、大そう上品で美しい女性が一人、侍女の少女を一人つれて、薫香を買いに立ち寄った。この少女が豊雄を見て、「旦那様がここにいらっしゃいますわ」というので、豊雄は驚いて、その方を見ると、なんとこれがあの真女児とまろやである。「あっ、おそろしい」と、豊雄はあわてて奥へにげかくれた。金忠夫婦は、「これはいったいなにごとだ」と聞く。豊雄は「あの妖怪がここまで追ってきました。あの二人の女に近寄ってはいけませんよ」といって、うろたえながらしきりに隠れようとするので、ほかの人々も「その妖怪はどこにいるのだ」と騒ぎだした。そこへ真女児がしずかに入ってきて、「みなさん、そんなに不思議がらないで下さい。旦那様もそんなにこわがらないで下さい。私のいたらぬ心から旦那様を罪にお

堕し申しあげたことが悲しく、いらっしゃる所をさがしもとめて、くわしく事情もおはなしし、御安心していただこうと思って、御住居をお訪ねしておりましたのに、その甲斐あっていまこうしておめにかかれるとは、ほんとうにうれしく存じます。この家の御主人様も私の申しあげることをよくお聞きのうえ御判断下さいませ。私がもし妖怪などであったならば、こんな人出の多いところへ、しかもそのうえこんなのどかな昼日中に、どうしておめおめとあらわれることができるでしょうか。ごらん下さい。私の衣服には縫目があります。日にむかえば影もあります。この正しい道理をよく御判断になって、お疑いをお解き下さいませ」と語るのだった。

豊雄は、やっと少し人心地がついて、「お前がたしかに人間でない証拠は、私が捕らえられて、武士たちと一緒にお前の住居へ行ってみると、その前日とはうってかわってあきれるほどひどく荒れ果てて、まさにこれこそ妖怪のすむにうってつけの家に、お前がひとりでいたではないか。そして、人々が捕らえようとすると、晴天に突如として大雷をとどろかして、かき消すように姿を消したではないか。私は、それをこの目でたしかに見ているのだ。それをまた、私を追いかけてきて、なにをしようというのだ。すぐここから立ち去れ」といった。真女児は涙を流して、「ほんとうにそうお考えになるのはごもっともですが、私の申しあげることもすこしはお聞き下さい。あなたが役所へ召し出されたと聞いてから、平生なにかとめぐみをほどこしていた隣家の老人と相談して、これを味方にし、にわかに荒れ果てた野中の家のように様子をこしらえたのです。そして、武士たちがすんでに私を捕らえようとしたときに、雷のように物凄い音を響かせたのは、まろやがたくらみあざむいたことなのです。その後、私たちは舟にのって大坂の方へのがれましたが、あなたがどうしていらっしゃるか、その後の御様子を知りたいと思い、この初瀬の観音様に御願をかけましたところ、祈願の甲斐あって、昔の歌にある

古河野辺の二本の杉の御霊験で、ここにまたうれしくもあなたと再会できたということは、ひとえに仏様の大慈大悲のかたじけないおめぐみをうけてのことでございます。あんな数々の宝物は、どうして女の私が盗み出せましょう。じつは前夫が悪心でしたことでございます。ここの道理をよく御判断下さって、あなたを慕う私の気持のほんの少しなりともお汲みとり下さいませ」といって、またさめざめと泣くのだった。

豊雄は、いまや、なかば疑いながらも、なかば真女児を憐れむ気持になって、どういってよいか、重ねていうべき言葉もなく、黙していた。金忠夫婦は、真女児のいいぶんが道理にかなって筋がとおっているうえに、その女らしい可憐なふるまいをまのあたり見て、すっかり疑念を去って、「豊雄のはなしでは、世にもおそろしいことだと思っていましたが、妖怪

変化が人間に化けてあらわれるというようなことのあるいまの御時世でもありますまい。遠くからはるばると訪ねあぐねていらした御心情は、ほんとうにお気の毒におもいます。豊雄が承諾しなくても、わたしどもが、あなたをこの家へお泊め申しあげます」といって、真女児を奥の一間へむかえいれた。真女児は、この家で一日、二日と暮らすうちに、金忠夫婦の気にいるようにその機嫌をとって、豊雄の怒りがとけるようにと、女心のあわれさを表に出して、ひたすら夫婦にとりすがって哀願した。夫婦も、その思いつめた真情のふかさに心うたれて、豊雄を説得し、ついに二人の結婚の式をあげさせた。豊雄も、日がたつにつれて、心のわだかまりがとけ、もともと真女児の美貌を愛していたことであるから、その交情はこまやかに、末長くかわるまいと契りをかわすにつけても、

葛城の

高間山に夜ごと立つ雲は雨を降らせるが、初瀬寺の暁を告げる鐘とともにその雨もやむというように、雲となり雨となって夜毎にまじわる二人の仲はむつまじく、いまはただ、どうしてもっと早く逢っていなかったかと、再会の日の遅かったことを残念がるようなありさまだった。

月がかわって、三月になった。ある日、金忠が、豊雄夫婦にむかって、「都近辺の景色とはくらべものになりませんが、それでも紀州路とくらべるとまさっておりましょう。名高い吉野は、春は大そうよい所です。

三船の

山といい

菜摘川といい、ふだん見ていても景色が美しく、見飽きない所ですが、春もたけなわなきょうこのごろは、どんなにおもしろいことでしょうか。さあ、お支度をなさい。まいりましょう」と、誘った。真女児は、

笑をうかべて、「昔の歌に、よき人のよしとよく見てよしといひし、と

詠まれた吉野のことですから、都の人も吉野の美景を見ないのを残念だと申しておりますが、私は幼いときから、人の大勢いる所へ出たり、長い道中を歩いたりしますと、かならずのぼせて苦しむという持病がございますので、せっかくではございますが、お供をして出かけられないのが、ほんとうに残念です。山のお土産をきっともってきて下さいませ。お待ちしております」というのを、金忠は、「それは、歩いていけば、持病もおこって苦しいことでしょう。しかし、都人のように牛車こそもっていませんが、どんなにしてでもかならず乗り物におのせして、土を踏ませはいたしませんよ。あなたが残っていらっしゃると、豊雄がどれほど気がかりに思うかわかりませんよ」といって、夫婦してしきりにすすめるので、豊雄も、「こんなに御親切におっしゃって下さるのだから、たとえ途中で歩けなくなっても、どうして行かないですますことができようか」という。そこで、真女児も不本意ながら、みんなと一緒に出かけたのである。人々はみんな花やかに着飾って出かけたが、真女児の上品な美しさの前には、とてもくらべものにならないように見えた。

吉野のある寺はかねてから金忠の家と懇意にしていたので、そこを訪ねた。あるじの僧が、一同を歓迎して、「今年の春はいつもより遅くおいでですな。もう桜も半分ほどは散ってしまい、鶯も晩春の流鶯で乱れ鳴きをするようですが、それでもまだいい方面がございますから、そちらへ御案内いたしましょう」といって、その夜は、手ぎわよくこざっぱりとつくった夕食の膳を出した。ここで一夜をあかし、翌朝眼をさますと、暁の空にふかく霞がたちこめていたが、それが晴れてゆくにつれて、あたりを眺めると、この寺は高い所にあって、ここかしこに散在する僧坊などが、手にとるようにはっきりと見おろされる。さまざまの山の鳥があちこちで

囀りあって、木の花、草の花が色とりどりに咲きまじっている風情は、おなじ山里とはいっても、ここはとりわけ、そのすがすがしさ、美しさに、目もさめるような心地がする。「はじめての方には、滝のある方面が、見物する所が多いでしょう」と、その方面にあかるい案内の人を頼んで出かけた。みちは谷をめぐっておりていく。やがて、むかし吉野離宮のあった所へ着いたが、ここは吉野川の激流が岩を噛み、音をたてて流れているなかに、春の小さな

若鮎が流れをさかのぼって泳ぐ姿が見られ、目もまばゆいほどのおもしろい景色であった。一同は思い思いの場所に腰をおろして、弁当箱をひらき、食事をしながら、この行楽をたのしんだ。

むこうから、岩づたいにくる人がある。みると、髪は長い麻糸を丸くたばねたように白く乱髪であるが、手足はまことに丈夫そうな老人であった。そして、この宮滝のそばに歩いてくると、一同の様子を見て、ふしぎそうにひとみをこらしていたが、真女児もまろやもこの老人に背をむけて見ないふりをしていた。すると、老人は、この二人の方をじっと見つめて、「ふとどきなやつだ。この邪神め。なんで人をたぶらかすのだ。わしの目の前でこんなことをして、それでごまかせると思うのか」と、低い声でつぶやいた。それを聞くと、真女児とまろやはたちまち躍りあがるように立ち上り、激流めがけて飛び込んだかと思うと、とたんに水が大空に向かってわきあがり、二人の姿はその中に見えなくなってしまったが、そのとき黒雲が墨をこぼしたように空をおおい、雨が篠をつくようにはげしく降ってきた。老人は、一同があわてうろたえるのをしずめ、一同を引率して人里までくだった。

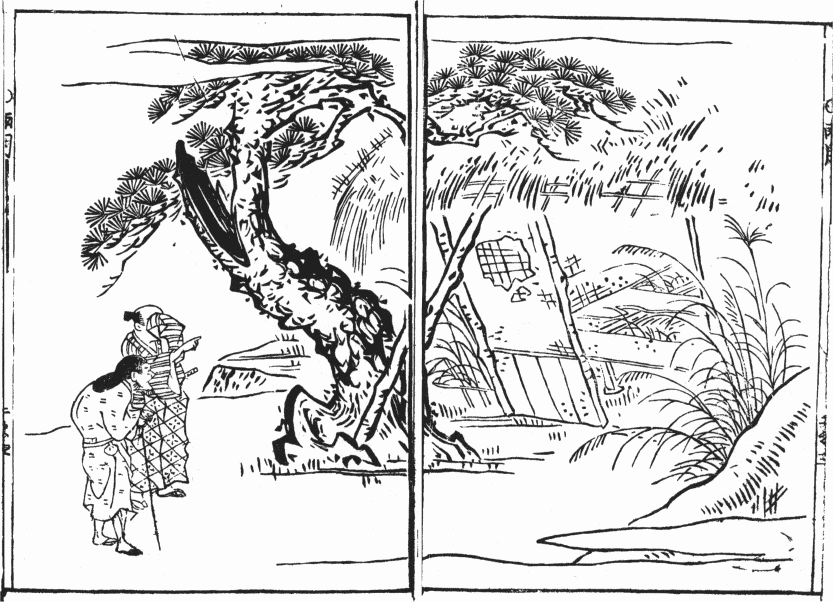

吉野宮滝行楽の図。大倭神社の神官当麻の酒人をみて、蛇の化身であった真女児とまろやは、あわてて激流にとびこもうとする。(原本三丁裏、四丁表の挿絵)

一同は、人家のあるところまでくると、一軒のみすぼらしいあばらやの軒下に身をかがめて、生きた心地もせずにおののいていたが、老人は、豊雄にむかって、「よくよくそなたの顔をみると、この邪神のために悩まされておられるようだが、わしが救わなかったならば、早晩命をもなくしてしまっただろう。今後はよくよくおつつしみなさい」といった。豊雄は、

額を地にすりつけるようにして、これまでのできごとをはじめからものがたり、「今後もどうか

生命の助かるようにして下さい」と、おそれうやまいながら願い出た。老人は、「案の

定そうであったか。この邪神は年を経た

蛇である。かれの本性は

淫蕩なもので、牛と交尾しては

麟を生み、馬と交わっては竜馬を生むといわれている。この邪神がそなたに

憑いてたぶらかしたのも、結局そなたの美男ぶりにひかれて情欲をほしいままにしたと思われる。これほど執念ぶかいのだから、十分おつつしみにならないとおそらく命をなくしてしまうでしょう」というので、一同はますますおそれうろたえながら、また老人を

崇めて、「人間の域を超えた尊い

生神様に相違ない」と、みんな手をそろえて拝んだ。老人は、笑って、「いや、わしは神様などではない。

大和神社の神官をしている

当麻の

酒人という年寄だ。おなじみちだから、道中見送って差し上げよう。さあ、まいりましょう」といって、先に立って歩き出したので、一同はそのあとについて、石榴市の家へ帰ってきた。

その翌日、豊雄は、大和神社のある所へ行って、昨日の老人に面会し、改めて御世話になった礼を述べ、また礼のしるしとして、

美濃絹三疋、

筑紫綿二屯を贈って、「このうえともに、妖怪をはらいおとすおはらいをして下さい」と、つつしんで願い出た。老人は、この贈物をうけとると、他の神官たちに分配してやって、自分では一疋一屯もとらなかった。そして、豊雄にむかって、「あの畜生は、そなたの美男ぶりにひかれて、そなたにまつわりついているのだ。そなたもまたあの畜生が化けた美人に魅惑されて、男らしいしっかりした精神をうしなっている。今後は男らしく雄々しい勇気をふるいおこして、うわついた心をおしずめなさい。そうすれば、これくらいの邪神をおいはらうのに、この老人の力を必要とはしますまい。かならずかならず、心をおしずめなさいよ」と親切に説き

諭した。豊雄は、いまや夢からさめたように、めざめた気持になって、お礼の言葉をいくたびもくりかえして、金忠夫婦の許へ帰ってきた。そして、金忠にむかって、「この年月、あんなものにまどわされていたのは、思えば私の心が正しくなかったからです。親や兄に仕えることもしないで、あなたの家の厄介になっておりますのは、すじのちがったことです。御親切はまことにありがとう存じますが、これでおいとまいたします。またきっとまいります」と挨拶すると、ふたたび故郷の紀州へ帰っていった。

父母や太郎夫婦も、大和でのおそろしかったことを聞いて、いよいよ豊雄自身があやまちをおかしたのでないことを知り、一層ふびんがるとともに、一方ではその妖怪の執念ぶかいのをおそれたのである。「こうして独身でおくから、そんなわざわいがおこるのだ。妻をもたせよう」といって、親たちは嫁さがしの相談をした。

芝の里に、芝の庄司という人がいた。娘を一人もっていたが、長年、都の

内裏へ

采女として御奉公にあげてあった。それがこの度お暇をもらって家へ帰ってくることになり、ついてはこの豊雄を

聟にほしいと、仲人をもって大宅の許へ申し込んできた。大宅の方でも乗り気になり、はなしが順調にはこんで、すぐに婚約をした。そこで、都へむかいの人をやると、この采女をしている

富子という娘もよろこんで帰ってきた。長年の

御所づとめに馴れてきたので、万事の立居振舞から容姿なども、そこらの女とくらべると、数等華美で、洗練されていた。豊雄は、この芝の家に聟になってきてみると、妻の富子がすばらしい美人であり、万事に満足したが、それにつけても、あの

蛇の化身が自分に恋したときのことなども、少しばかり思い出されてこないではなかった。結婚初夜のことは、とりたてて書くほどのこともなかったので、省略する。

二日目の晩である。豊雄はいい気持に酔って、富子にむかい、「長年宮中生活をしていた身には、私のような田舎者はきっとお嫌いでしょう。かの御所などでは、なんの中将とかなんの宰相とかいう方と

添臥をなさったことでしょう。そのことがいまさらいっても仕方がないが、にくらしく思われますよ」などと、

戯れかかると、富子は即座に顔をあげて、「以前からのふかい仲をお忘れになって、こんなとりたててすぐれてもいない、取柄のない女を御寵愛なさるなんて、いまあなたは私が憎いとおっしゃいましたが、憎いのはあなたの方でございますよ」という声は、姿こそかわっているが、まさしく真女児の声であった。それを聞くと、豊雄は、あまりのことにびっくりして、身の毛もよだって恐怖が全身をはしり、ただ茫然として、どうしてよいやら、うろたえるだけであったが、女は

妖しい

笑をうかべると、「旦那様、そんな不思議そうなお顔をなさいますな。二人の契りは海よりもふかく、山よりも高く、永久にかわるまいとかたく約束したことを、あなたが、はやくもお忘れになったとて、前世からこうなるときまった

因縁があるのですから、こうしてまたお逢いするのですのに、あかの他人のいうことをまにうけて、無理に私を遠ざけようとなさるならば、お恨みして、きっとその仕返しをいたしますよ。紀州路の山々がたとえどんなに高くても、あなたの血を峰から谷へそそぎおとしてみせましょう。折角のお命をむだになくしてしまうようなことをなさいますな」というのを聞くと、豊雄はおそろしさのためにふるえおののくばかりで、いまにもとり殺されはしまいかと、気をうしなうばかりだった。すると今度は、屏風のうしろから、「御主人様にはどうしてそんなおむずかりなさるのですか。こんなおめでたい御縁結びではございませんか」といいながら出てきたのは、まろやであった。それを見ると、豊雄はまた肝をつぶし、眼をとじて、うつぶせに倒れ伏した。真女児とまろやは、かわるがわるなにかいっては、なだめたりおどしたりしたが、豊雄はただ気絶したままで、その夜があけた。

芝の庄司の娘富子にのりうつった蛇性の真女児が、新婚二日目の夜、酔ごこちになってたわむれた豊雄の前で、その正体をあらわす図。(原本十六丁裏、十七丁表の挿絵)

こうして朝がきたので、やっと寝室をぬけ出した豊雄は、舅の庄司にむかって、「これこれこうした恐ろしいことがあるのです。この災難をどうしてさけたらよいでしょうか。いいお考えをお聞かせ下さい」といいながらも、うしろで聞いていはしないかと、声をひそめてはなすのだった。庄司も妻も真っ青になっておろおろと嘆きかなしみ、「これは、どうしたらいいだろう。そうだ。都の鞍馬寺のお坊さんで、毎年、熊野三山へ詣でる方が、きのうからむかいの山の寺に宿っている。たいへん加持祈祷の効験あらたかなお坊さんで、およそ流行病とか

物の

怪とか

稲虫などの害を祈祷調伏することがうまいといって、この里の人はみんな尊敬している。このお坊さんを頼んで祈祷してもらおう」といって、急いで召使に命じてよびにやったところ、しばらくしてやってきた。そこで、こういうわけだと事情をはなすと、この法師は鼻を高くして、「そんな蛇性をとりおさえるのは、大したむずかしいことではあるまい。まあ、どうか安心していらっしゃい」と、いかにもたやすそうにいうので、人々もそれをきいて、ほっと

安堵する思いだった。法師はまず

雄黄をもとめて、それをもとに水薬を調合し、

小瓶にいっぱい満たすと、それをもって寝室にむかった。そして、家人たちがおそれて身をかくそうとするのをあざわらいながら、「御老人もお子たちも、そこにいらっしゃい。この

蛇をいますぐつかまえてお見せしましょう」といって、その部屋の入口にすすんだ。法師が、部屋の戸をあけるやいなや、待ちかまえていたように、かの蛇が頭を出して、法師にむかってきた。この頭はいったいどのくらいあったと思うか。とにかく物凄いもので、部屋の戸口いっぱいになり、色は雪を積んだよりも白く、きらきらと輝いて、眼は鏡のように、角はまるで枯木の如く、一メートルあまりの口を開いて、真っ赤な舌を出し、いまにも法師を一口に呑みこみそうな勢いであった。「うわーっ」と叫ぶと、法師は、手にのせていた小瓶をその場に投げすてて、腰をぬかし、ころげまわり、這い倒れて、やっとのことでそこを逃げ出し、家人にむかって、「ああ、おそろしい。

憑物や物の

怪ではなく、

祟りをなさる御神であらせられるのに、どうして私

風情のものがこれを調伏申しあげることができようか。もしこの手足がなかったら、きっと命をとられてしまったでしょう」といいながら、気をうしなった。人々がこれを

扶けおこしたが、そのときはすでに顔も手足も、いちめんに黒く赤く染めたようになり、肌のあつさはまるで焚火に手をかざすのとおなじようであった。蛇の毒気にあたったと見えて、息を吹きかえしてからも、ただ眼ばかりきょろきょろうごかして、ものいいたげであったが、声さえ出ないというありさまだった。そこで、水をかけたりしたが、ついに死んでしまった。これを見ていた人々は、ますます生きた心地もなく、おろおろしながら泣くのだった。

豊雄は、すこし心をしずめて、「こんなありがたいお坊さんでさえも調伏できないで、執念ぶかく私につきまとうのですから、私がこの世に生きているかぎりは、さがし出されてつかまってしまうでしょう。自分の一命の安全のために、人々を苦しめることは、誠実なことではありません。いまはもう人の力をかりますまい。私も覚悟しました。どうか御安心下さい」というと、再び寝室に行こうとするので、庄司の家の人々も、「これは気でも狂われたのですか」といってとめたが、豊雄は、いっこうに知らぬ顔で、寝室へ行った。戸をしずかにあけてみると、室内は外のさわぎをよそに静まりかえっていて、富子(真女児)と侍女(まろや)がむかいあってすわっていた。豊雄がはいって行くと、富子は、「あなたはなんのうらみで、私を捕らえようと、ほかの人を頼まれるのですか。今後も、敵意をもって私におむくいになるのでしたら、あなただけではなく、この里の人々をみんな苦しい目にあわせますよ。あなたはただ私の貞節をうれしいことだとおぼしめして、うわついた浮気心をおおこしなさいますな」と、ひどくなまめかしい

しなをつくっていうが、それも豊雄には気持がわるかった。豊雄は、「世間の

諺にもいわれているが、『人間には虎を殺すつもりはちっともないのに、虎の方でかえって人を傷つける気持がある』とかいうことだ。お前は人間とちがったある種の心で、私につきまとい、いままでも幾度か私をひどいめにあわせてきたことさえあるのに、そのうえ、ほんのちょっとした言葉にさえも、こんな聞くだにおそろしい報復のことをいうなんて、とても気味が悪いよ。しかしまた、私を慕う気持は、ちっとも世間一般の人とかわりはないのだから、これ以上この家にいて、家の人たちに嘆きをかけるのは気の毒だ。とにかく、この富子の命だけは助けてほしい。そのうえで私をどこへなりと連れていくがいい」というと、女は、ひどくうれしそうに、何度も頭をふってはうなずいた。

豊雄はまた部屋を出て、庄司の許へきて、「私の身にはこんな情けない魔性のものがとり憑いていますから、これ以上ここにいて、皆様をお苦しめ申しあげることは、私としてもはなはだ不本意なことです。いますぐに私を離縁して、この家から出して下さるならば、令嬢の命も御無事だと存じます」というが、庄司は、それをどうしてもききいれないで、「私とてもいささか武芸のたしなみある身でありながら、こんな不甲斐ないことでは、

大宅の家の方々がどうお思いになるかと思うと、面目がありません。今後ともよく考えて対策をこうじてみましょう。

小松原の

道成寺に、

法海和尚という、ありがたい御祈祷をして下さるお坊さんがいらっしゃるのです。いまでは年老いて部屋の外へも出ないと聞いていますが、私のためでしたら、どんなにしてでもかならずお見捨てはなさいますまい。そこへ行ってきますから、待っていて下さい」というと、馬にまたがって急いで出て行った。かなりの道のりなので、夜中になって道成寺へ着いた。庄司の来訪に、老和尚は寝室からいざり出て対面し、庄司の口からこのてんまつを聞くと、「それはさぞ御困惑のことでございましょう。愚僧もいまでは老いぼれて、祈祷の効験がありそうにも思えませんが、だからといって、ほかならぬ貴殿の家にふりかかった災難を、だまって見捨てておくわけにはいきません。まあ、先にお帰りなさい。愚僧もあとからすぐに参上いたします」といって、

芥子焼の

香のよくしみこんだ

袈裟をとり出して、庄司にわたし、「その魔性をうまくだましよせて、これを頭からかぶせ、力いっぱい押しふせなさい。力をぬくと、おそらく逃げ出しますよ。心に仏を祈念して、力をこめてしっかりとうまくおやりなさい」と、ねんごろに教えた。庄司はよろこびながら、また馬をとばして家へ帰った。

帰宅するとすぐに、こっそり豊雄をよんで、和尚からいわれたことを伝え、「このことをうまくやって下さい」といって、かの袈裟をわたした。豊雄は、これをふところにかくして、寝室に行き、女にむかって、「庄司も、いまはやっと暇をくれました。さあ、いらっしゃい、出かけましょう」といった。それを聞くと、女はひどくうれしそうな様子をした。そのすきを見て、豊雄は、ふところから袈裟をとり出すと、すばやく女の頭からかぶせ、力のかぎりこれを押しふせたので、女は、「ああ、苦しい。お前は、どうしてこんなにつれないのだ。ちょっとこの手をゆるめてくれ」とわめいたが、ますます力まかせにおさえつけた。まもなく法海和尚の乗った

輿が邸内にはいってきた。庄司の家の人々に扶けられるようにして、和尚はこの部屋においでになり、口の中で小声に呪文を唱え、祈念されながら、豊雄をどかして、おさえていた袈裟をとりのけて、その下を御覧になると、富子が正体なくうつ伏せになっているうえに、一メートル余りの白い蛇がとぐろを巻いて微動だにしないでいる。老和尚はこれを捕らえて弟子の捧げもった鉄鉢においれになった。そのうえさらに祈念をこらされると、屏風のうしろから、三十センチほどの小蛇がはい出してきたが、これも捕らえて鉄鉢においれになり、かの袈裟でよく鉄鉢をくるみ、法力をもって蛇を封じこめられると、そのまままた輿におのりになったので、この家の人々は、手を合わせ、感涙を流して、うやうやしく頭をさげ、お見送りした。

和尚は道成寺へお帰りになると、本堂の前をふかく掘らせて、鉄鉢をそのまま埋めさせ、未来

永劫、この蛇が世に出ることをかたく禁じられた。いまもなお道成寺には、

蛇が

塚が残っているということである。一方、庄司の娘富子は、これがもとでついに病気にかかり、死んでしまった。豊雄の方は、無事に生きのびたと語り伝えられている――。

[#改ページ]

昔、

快庵禅師という仏徳高い聖僧がいらっしゃった。幼少より禅宗の本旨をあきらかにされて、つねにその身を諸国

行脚の修行にゆだねて暮らしておられた。ある年、

美濃の国の

竜泰寺で

夏安居の修行をすまされると、この秋は奥羽地方に滞在しようと、そこを出立して東国にむかわれた。旅を重ねて、やがて

下野の国におはいりになった。

この国の富田という里についたとき、日がとっぷりと暮れてしまったので、大きな構えの、いかにも裕福そうな家の前に立って、一夜の宿をお頼みになったところ、折から田畑から帰ってきた男たちが、夕暮の薄闇の中に、この僧が立っているのを見て、たいへんおびえたようなようすをして、「山の鬼がきたぞ。みんな出てこい」と、大声でわめいた。この声を聞いて、家の中でも急にさわぎはじめ、女子供は泣き叫び、ころげまわって、目につかぬ物かげや片隅にかくれた。この家の主人とおぼしき男が、先のとがった

天秤棒を手にして、走り出してきたが、薄闇のなかに外の方をすかして見ると、年のころ五十にちかい老僧が、頭に紺染の

頭巾をかぶり、身に墨染の破れ衣を着て、包みを背負って立っている。そして、主人の姿を見ると、手にした杖をあげて招くようにしながら、「御主人、なんでこんなに厳重に御用心なさるのですか。諸国遍歴の僧が、今夜一夜だけの宿をお借りしようと思って、ここでどなたか出ていらっしゃるのを待っておりましたのに、それをこんなにまであやしまれようとは思いもかけませんでした。こんな痩坊主が強盗なんかするはずもないのに、まあ、どうか怪しまないで下さい」といった。そこで主人も、天秤棒を捨てて、手をうって笑い、「彼等の見さかいのつかない間違いのために、旅の御僧をおどろかし申しあげて、あいすみませんでした。一夜の宿をおもてなしして、ただいまの罪ほろぼしをさせて頂きたいと存じます」というと、うやうやしくお辞儀をして、奥の方へ案内し、気持よく夕食の膳をすすめてもてなしたのである。

食事がすむと、主人は口をひらいてつぎのようなはなしをした。「先刻、小作人たちが御僧を見て、鬼がきた、とおそれたのも、じつはそれ相当な理由があってのことでございます。おはなし申しあげますと、ここに世にもまれなことがあるのでございます。それはまことに不思議なはなしでございますが、世間の人々にも語り伝えて下さい。この里の上の山に一つの寺がございます。もとは

小山氏の

菩提所で、代々、徳の高いお坊さんが住職となってすんでおられました。いまの住職は、しかるべき方の

甥御さまで、ことに学問もふかく修行も積んでいるという評判が高く、この国の人々は、香華や蝋燭の御布施をあげて信仰いたしました。私の家へもしばしばおいでになって、私どももとてもうちとけて御交際しておりましたが、去年の春のことでございました。

越の

国へ

灌頂の戒師として

招聘され、百日余り御逗留なさいましたが、その国から十二、三歳ぐらいの童子をつれておかえりになり、身のまわりの世話などさせられました。そのうち、その子のすがたかたちが上品で美しいのを、ふかく御寵愛あそばされて、長年専念されてきた仏道修行のことなども、いつとはなく怠りがちになられたようにお見うけされました。ところが、今年の四月ごろでございます。その子がほんのちょっとした病気で床につきましたが、日がたつにつれて病が重くなってきましたので、住職はそれをたいへん御心痛になられて、国府の官医の立派な先生までおよびして、お

診せになりましたが、その甲斐もなく、ついにその子はなくなってしまいました。さながら大切な懐中の珠玉をうしない、髪や冠にさしていた花を嵐のために吹き散らされたときのように、いつくしみ愛していたものをうしなって、悲嘆の淵にしずみ、泣くにも涙さえ出ず、叫ぶにも声さえ出ないというほどでございましたが、あまりにお嘆きになられたので、その遺骸を

荼毘にふし、土に葬ることもなさらずに、死体の顔に御自分の顔をくっつけ、死体の手に御自分の手を組んで、幾日かおすごしになられましたが、ついに気が狂って、その子が生きていたときとおなじようなたわむれをされながら、その肉が

腐爛するのをおしんで、肉を食い骨をしゃぶって、とうとうすっかり食いつくしてしまったのです。寺にいた人々も、『住職はついに鬼になってしまわれた』と、おどろきあわてて寺を逃げ出してしまいましたが、その後は、住職は夜ごと夜ごと里に下って里人を襲ってはひどく驚かし、あるときは墓をあばいてまだ死んでまもない

屍肉をくらうというありさまで、実際鬼というものは、昔ばなしには聞いてもいましたが、まのあたり住職がその鬼になられたのをこの目で見たのでございます。しかし、私どもの力ではどうしてこれをとりおさえ、やめさせることができましょう。ただどの家でも、日暮れになるとかたく戸をとざしてしまうより仕方がありませんでしたので、近ごろではこのことが国中に知れわたって、そのために人々の往来さえなくなってしまったのでございます。じつはそういうわけがあったので、御僧をも鬼と見あやまったのでございます」と、語った。

人間の肉を食う悪鬼と化した山寺の僧が、里人を追いかけてとらえようとしている図。(原本三丁裏、四丁表の挿絵)

快庵は、このはなしをお聞きになると、「世間には不思議なこともあるものでございますな。およそ人間と生まれて、仏や菩薩のお教えの広大なこともしらないで、愚かなまま、心ねじけたままに一生を終るものは、その愛欲、邪念の

悪業にひきずられて、あるときはそれが生前の獣の姿になって恨みをはらしたり、またあるときは鬼となったり

蟒となったりして

祟りをするという例は、昔からいまにいたるまで数えきれないほどであります。そうかと思うと、生きながら鬼になる者もおります。

楚王に仕えた女官は

蛇となり、

王含の母は

夜叉となり、

呉生の妻は蛾となったのであります。また、昔、ある僧が下賤の者の家に一夜の旅のやどりをしたところ、その夜は雨風がはげしく、灯火さえないので、心細く淋しくて、寝るにも寝られずにいると、夜ふけて羊の鳴く声が聞えてきたが、それからしばらくして、僧の眠りをうかがうように、しきりに体のあちこちを嗅ぎまわるものがある。僧は怪しいやつだと思って、枕許においた

禅杖を手にすると、それで怪物を力まかせになぐりつけたところ、大声をあげてそこに倒れた。この音に、この家の主人である老婆が

灯をつけてやってきたので、それで照らして見ると、若い女がそこに倒れていた。それを見ると、老婆は泣きながら、この女の命だけは助けてくれと懇願した。どうにも仕方がない。まさか殺すわけにもいかないので、そのままにして、旅僧はその家を出たが、その後またついでがあったので、その里を通ったところが、

田圃の中におおぜい人があつまって、なにか見物している。旅僧も立ち寄って、『なんですか』とたずねたところ、里人がこたえて、『鬼になった女を捕らえたので、いま土に埋めているのです』といったということです。しかし、こうした例はいずれも女に関したことで、いやしくも男たるものがそんなものに化けたというはなしを聞いたことがありません。およそ女の思いつめる、心ねじけた性質から、そんなあさましい鬼にも化するものであります。もっとも男でも、

隋の

煬帝の臣下に