尾瀬の名は『会津風土記』に「小瀬峠 陸奥上野二州之界」

沼峠 駒ヶ岳の東に在り、上野・越後・陸奥の界なり、山上に沼あり、尾瀬沼と云、沼の中央国界なり。

とあるのが最初の記録であろう。

尾瀬沼ハ往昔阿部三太郎尾瀬ニ住シテ此沼ノ沿岸ニ稲ヲ播シテ何処ヨリモ早キヲ以テ早稲ト称シ中古慣称シテ早瀬ト云後チ今ノ尾瀬沼ト改称セリ

とあって、早稲の転訛したものとしてあるが、尾瀬で米の作れないことは

尾瀬の伝説は二、三あって

人皇八十代高倉院ノ御宇治承四年秋書

院ノ第二皇子以仁親王、是レヲ高倉宮ト号ス。源三位頼政ノ勧メニ依リ、兵ヲ挙ゲ、宇治川ノ合戦ニ敗北シ、足利又太郎忠綱ノ情ニテ、御助命アリ、越後ノ住人小国右馬頭頼之ニ依リ、落チ給フ。右馬頭ハ頼政ノ弟ナリ。親王供奉ノ面々ニハ、尾瀬中納言藤原頼実(是レハ檜枝岐山ノ尾瀬大納言頼国ノ弟ナリ)、同三河少将光明、同小椋少将藤原定信、同乙部右衛門佐重朝(頼政ノ子ナリ)、並渡部長七唱、猪野隼太勝吉、其他従卒十三人、外ニ西方院寂了(是レハ長谷部信連ノ一族)。親王中仙道筋御下向、上州沼田ヨリ戸倉沼山ニ御泊。八日尾瀬中納言卒去、骸骨ヲ沼ノ上ニ納メ、尾瀬院殿大相居士ト号ス、則チ文ハ宮ノ御筆ニ成ル。治承四年七月九日尾瀬殿邸ヲ発セラレ、檜枝岐ニ御下リ、燧ヶ岳ノ麓ノ沢ニテ三河少将卒去、又茲ニテ御筆ヲ以テ、参高霊位大相居士ト石文アリ、此ヨリ此沢ヲ参河沢ト唱ヘ、夫レヨリ漸ク檜枝又ニ着セラレ、御宿村司嘉慶泊リ、御前足ニ国ノ掟ヲ尋ネラル―(中略)―治承四年八月二日楢戸村御出発、供奉ノ面々ニハ、井戸沢十郎衛門正根、渡部長七唱、猪野隼太勝吉、乙部右衛門佐重朝、並ニ小川権蔵、以上十二人。御宿滝王院案内ニテ、八十里山吉ヶ平迄供奉―(中略)―八月五日蒲原郡加茂ノ社前ニ於テ、小国城主右馬頭頼之馬上七騎ニテ宮ノ御迎ニ来リ、御対面御悦ビ一方ナラズ(下略)。

院ノ第二皇子以仁親王、是レヲ高倉宮ト号ス。源三位頼政ノ勧メニ依リ、兵ヲ挙ゲ、宇治川ノ合戦ニ敗北シ、足利又太郎忠綱ノ情ニテ、御助命アリ、越後ノ住人小国右馬頭頼之ニ依リ、落チ給フ。右馬頭ハ頼政ノ弟ナリ。親王供奉ノ面々ニハ、尾瀬中納言藤原頼実(是レハ檜枝岐山ノ尾瀬大納言頼国ノ弟ナリ)、同三河少将光明、同小椋少将藤原定信、同乙部右衛門佐重朝(頼政ノ子ナリ)、並渡部長七唱、猪野隼太勝吉、其他従卒十三人、外ニ西方院寂了(是レハ長谷部信連ノ一族)。親王中仙道筋御下向、上州沼田ヨリ戸倉沼山ニ御泊。八日尾瀬中納言卒去、骸骨ヲ沼ノ上ニ納メ、尾瀬院殿大相居士ト号ス、則チ文ハ宮ノ御筆ニ成ル。治承四年七月九日尾瀬殿邸ヲ発セラレ、檜枝岐ニ御下リ、燧ヶ岳ノ麓ノ沢ニテ三河少将卒去、又茲ニテ御筆ヲ以テ、参高霊位大相居士ト石文アリ、此ヨリ此沢ヲ参河沢ト唱ヘ、夫レヨリ漸ク檜枝又ニ着セラレ、御宿村司嘉慶泊リ、御前足ニ国ノ掟ヲ尋ネラル―(中略)―治承四年八月二日楢戸村御出発、供奉ノ面々ニハ、井戸沢十郎衛門正根、渡部長七唱、猪野隼太勝吉、乙部右衛門佐重朝、並ニ小川権蔵、以上十二人。御宿滝王院案内ニテ、八十里山吉ヶ平迄供奉―(中略)―八月五日蒲原郡加茂ノ社前ニ於テ、小国城主右馬頭頼之馬上七騎ニテ宮ノ御迎ニ来リ、御対面御悦ビ一方ナラズ(下略)。

同君は

この伝説は何を目的としているのであろうか、尾瀬附近の地名を説明する為としては、少し念が入り過ぎているし、又大内にある高倉神社の由来を語る為のものとしては、どうも適切とは言い難いようである。

又『新編会津風土記』には、原野の部に、

小瀬平 古町組檜枝岐村ノ西ニアリ、東西三里計、南北四里計、只見川原中ヲ流ル。土人ノ説ニ昔以仁王ニ供奉シ来リシ小瀬大納言藤原頼国ト云フ人住セシ地ナリト云。今モ小瀬沼ノ[#「小瀬沼ノ」は底本では「小瀬沼の」]北岸ニ小瀬殿ノ的場ノ跡ト云アリ、又原中ニ水田ノ形残レル所アリトゾ。

とあって、頼国も供奉の一人であったのが尾瀬に定住したようになっているのは、社記と相違している点である。寛文六年の『会津風土記』には以仁王に関する記事はない。

越後の北魚沼郡の伝説は、以上と少しく趣を異にし、以仁王との関係は毫も説かれていないのである。

平清盛に憎まれた尾瀬大納言は、隠遁の地をもとめながら逃れて栃尾又に来り、更に山深く入ろうとして路に迷った。其時大明神が現れて木の枝を折って路しるべとしたので、今もそこを明神峠又は枝折 峠と呼んでいる。只見川の岸では青味がかった岩壁に水が落ちて美しい波紋を画くのを見て礼拝された、浪拝という名は夫から起ったのである。

ともいい、又

大納言が尾瀬から牛に乗って只見川を渡った時、此処で川浪の上に虚空蔵菩薩が出現したので礼拝した、それで浪拝の名がある。

とも伝えられている、しかしそれから如何なったかに就ては明かでない。以仁王がお通りになられたという上州方面には、更に其言い伝えもなく、

尾瀬城墟

戸倉村ヨリ乾ノ方四里余ニシテ、景鶴山ノ中腹ニアリ。天然ノ巌窟城壁ヲナシ、牙城ニ均シキ所方壱町余ニシテ、稍降リテ平坦地東西弐ヶ所アリ、徒属ノ住セシ所ト云フ。

悪勢 ト云ヒシ剛ノ者、五六十ノ従者アリテ、此城墟ニ住シ、近隣ヲ掠奪シ、暴行日ニ甚シク、王沢ニ沾ハズ。因テ日本武尊、当郡最高ノ宝保鷹山ニ在シ、王軍ヲ向ラル。悪勢魔法ヲ以テ種々ノ奇術ヲ施シ、盛夏ニ雪ヲ降ラセ、或ハ火ヲ雨ラセ、王軍ヲ悩マス数々ナレバ、御進撃被遊、岩代国火打岳ヨリ神風ヲ起シ、御征伐ナシケレバ、悪勢通力ヲ失ヒ、一日ヲ不出シテ撲滅シ、賊党四方ニ敗走スト。

又康平年間阿部貞任滅亡ノ時、阿部三太郎残党僅ニ三十三人附キ従ヒ、奥州ヨリ此山中ニ来リ、盗賊ヲ業トシテ年月ヲ経過セシニ、残党次第ニ嘯集シテ、近里遠境意ニ任セテ悪行シ、頗ル国家ノ愁トナル。後チ世嗣相続キ、一ノ石太郎、二郎、三郎、松冠者、宮太郎、太郎冠者及ビ檜枝又三郎ノ七世、康平ヨリ貞応マデ凡ソ百六十年間ノ居城タリ。玉石雑誌ニ因リテ之ヲ記ス。因ニ云フ、確乎タル証拠ナシト雖モ、旧来ヨリ言伝ヒ聞伝ヒヲ参考スルニ、山野等ノ名称粗々縁故アルモノヽ如クナレバ、記シテ後来ノ識者ニ俟ツノミ。

戸倉村ヨリ乾ノ方四里余ニシテ、景鶴山ノ中腹ニアリ。天然ノ巌窟城壁ヲナシ、牙城ニ均シキ所方壱町余ニシテ、稍降リテ平坦地東西弐ヶ所アリ、徒属ノ住セシ所ト云フ。

又康平年間阿部貞任滅亡ノ時、阿部三太郎残党僅ニ三十三人附キ従ヒ、奥州ヨリ此山中ニ来リ、盗賊ヲ業トシテ年月ヲ経過セシニ、残党次第ニ嘯集シテ、近里遠境意ニ任セテ悪行シ、頗ル国家ノ愁トナル。後チ世嗣相続キ、一ノ石太郎、二郎、三郎、松冠者、宮太郎、太郎冠者及ビ檜枝又三郎ノ七世、康平ヨリ貞応マデ凡ソ百六十年間ノ居城タリ。玉石雑誌ニ因リテ之ヲ記ス。因ニ云フ、確乎タル証拠ナシト雖モ、旧来ヨリ言伝ヒ聞伝ヒヲ参考スルニ、山野等ノ名称粗々縁故アルモノヽ如クナレバ、記シテ後来ノ識者ニ俟ツノミ。

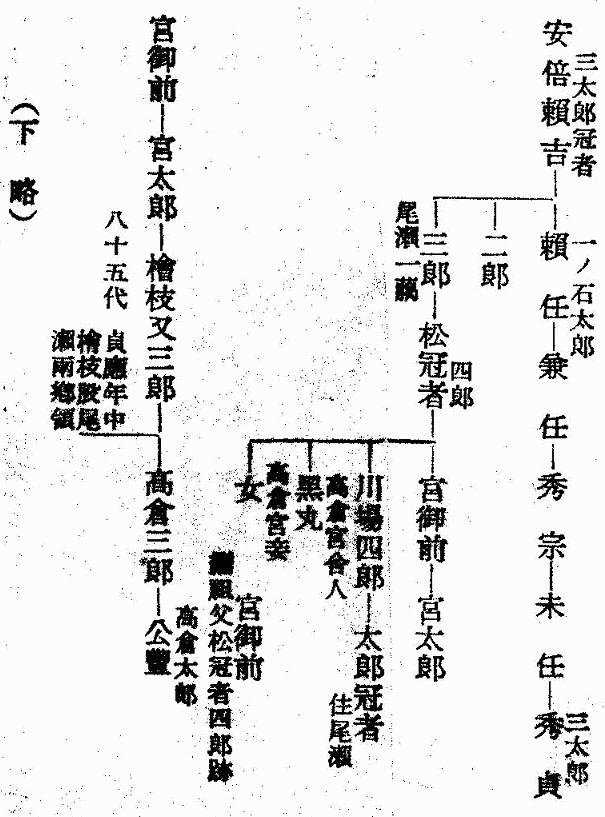

という記事が載っている。此外尚出所不明の系図が一枚載せてあるから、

この系図は以仁王の伝説と関係あるらしく思われるが、出所が不明であるのは遺憾である。

八十代天皇高倉家系図

尾瀬沼及び尾瀬ヶ原を含む一帯の山地は、明治二十二年頃に至る迄は、総て戸倉、土出、越本三ヶ村の進退地即ち共有地であった。この三村はもと土出村のみであったのが、寛文二年戸倉村を分ち、天和二年更に土出村を上下二村に分ったが、寛保元年に上土出村を単に土出村と称し、下土出村を越本村と改称した。

場

場

東 同郡東小川村及ビ下野国塩谷郡川俣村ト車沢、中ノ岐ノ峰嶺ヲ以テ界トス。

西 越後国北魚沼郡折立村、及ビ同郡藤原村ト八海山嶺ヨリ笠ヶ岳迄ノ山脈ヲ以テ界トス。

南 同郡東小川村字根子ノ山嶺ヨリ片品川ヲ横断シ、土出村西山沢ヲ以テ分界ス。

北 岩代国南会津郡檜枝岐村ト尾瀬沼過半ヲ遮リ、沼尻川ヲ以テ国境トス。

東西 七千四百間。南北 四千九百間。周回 二万五千間。面積 三千六百二十六万坪。

字 地 金井沢。至仏。笠ヶ岳。大烏帽子。小烏帽子。八海山。景鶴山。中ノ原。中ノ沢。大成木。稷小屋。鬱墓前。中ノ岐。船ヶ原。粘沢。車沢。

西 越後国北魚沼郡折立村、及ビ同郡藤原村ト八海山嶺ヨリ笠ヶ岳迄ノ山脈ヲ以テ界トス。

南 同郡東小川村字根子ノ山嶺ヨリ片品川ヲ横断シ、土出村西山沢ヲ以テ分界ス。

北 岩代国南会津郡檜枝岐村ト尾瀬沼過半ヲ遮リ、沼尻川ヲ以テ国境トス。

東西 七千四百間。南北 四千九百間。周回 二万五千間。面積 三千六百二十六万坪。

となっている。この字地の中で八海山は、藤原村の境に在ることと、越後の八海山を例にして、頂上に幾つかの小池が存在している為の名と考え、ススケ峰であろうと推察したが、実際は

沼田から檜枝岐へ越す会津街道は、明治の初年には里道の一等であった。それが明治十五年三月に県道の三等となって、戸倉までは幅九尺、戸倉から国境までは

関の趾は村の北はずれ

尾瀬の名が広く世に知られ、其風光を慕って多くの人が此処を訪れるようになったのは、大正の初頃からである。一高の旅行部が率先して、毎年必ずこの方面に旅行班を送り、従来余り知られて居なかった山や峠や沢や温泉を紹介したことは、尾瀬を世に知らしむるに大に

是より先明治二十七年に渡辺千吉郎君は利根水源探検隊を組織し、帰途尾瀬を過ぎて、其紀行を『太陽』第一巻第一号に発表しているが、登山に関心を持つ人などは極めて少なかった時代ではあり、一般の人は尾瀬の名を知らず、

「尾瀬紀行」こそは実に尾瀬の植物景観と其風光とを世に紹介した最初のもので、筆者武田君は明治三十八年七月に日光湯本を出発して戸倉に出で、鳩待峠を経て山の鼻に至り、尾瀬ヶ原を横断し、尾瀬沼の北岸を廻り、三平峠を南に下って片品川の支流

しかし反響は意外に早かった。

もう一つ、武田君が尾瀬に行って其紀行をものされたことも、これは私の想像であるが、早田文蔵氏の「会津植物目録」で、尾瀬には北海道以外に内地では見られぬ植物の産することを知って採集に赴かれ、其結果「尾瀬紀行」が世に送られたものとすれば、早田博士の名も尾瀬に取っては忘れてならない人であろう。

一言にしていえば、早田博士は植物の方面から、武田博士は専門外の文筆の方面から、大下画伯は絵画の方面から、尾瀬の風景を世に出した最初の恩人である。

更にもう一つ忘れてならない事は、湿原の研究に造詣の深い館脇農学士が「尾瀬をめぐりて」と題し、『山岳』第十九年第一号に発表されて、尾瀬湿原の過程を素人の吾々にも分りよく示された興味豊かな一文である。之に拠ると見た目には変ったとも思われない尾瀬の湿原も、刻々に変化の過程を辿りつつあることが知られる。尾瀬を口にする程の人の必読す可き文である。

明治二十二年の夏には、父に伴われて磐梯山破裂の跡をたずねての帰途初めて、二十七年の九月には、利根水源探検隊の

路は分りよくはなった、それでもまだ綫の如き細径が原の中をそれかと許り遥々と続いて、倒木を其儘橋代りに川を渡るなど、昔とさして変りはないが、尾瀬から一歩踏み出すと交通の便利になったことは驚嘆に値する。高平、

(昭和一一、六『登山とスキー』)