今度版を新たにするに当たり、全体にわたって語句の修正を施し、二、三の個所にはやや詳しく修補を加えた。が、根本的に変更したものはない。もともと習作的な論文を集めたものであるから、根本的な改修は不可能である。自分が念としたのはできるだけ

誤謬を少なくすることであった。

昭和十五年二月

著者

[#改丁]

自分は『日本古代文化』の発表以後、それにつづく種々の時代の文化を理解せんと志し、芸術、思想、宗教、政治の各方面にわたって、おぼつかない足どりながらも、少しずつ考察の歩をすすめた。そのころ東洋大学における日本倫理史、後には法政大学における日本思想史の講義の草案として、在来この種の題目の著書にほとんど取り扱われていない

飛鳥寧楽時代

乃至鎌倉時代に特に力を注ぎ、雑駁ながらも幾分の考えをまとめてみたのであるが、その講案の副産物として、やがては日本精神史のまとまった叙述に役立つであろうとの考えから、ほとんど未定稿のごとき状態で発表したのが本書に集録せる諸論文である。だからそれらはさらに綿密な研究によって書きかえられ、日本精神史の叙述のうちにそれぞれその位置を持つはずであった。ところが考察をすすめるに従って仏教思想がいかに根深くこれらの時代の日本人の精神生活の根柢となっているかを見いだし、仏教思想の大体の理解なくしては考察を進め得ざるに至った。そこで自分はシナ仏教の理解によって、それがいかに日本人に受容され、いかなる意味で鎌倉時代の新運動となったかを理解せんと志したのであったが、シナ仏教の理解はインド仏教の理解なくしては不可能であり、結局原始仏教以来の

史的開展を理解することによってのみシナ日本における仏教思想の

特殊性が理解せられ得るものであることを悟るに至った。自分はかかる理解を、権威ありとせらるる先輩の著書によって得ようと試みた。が、不幸にも自分は自ら根本資料について研究すべき必要に押しつけられた。それは最初の目的にとってははなはだまわり道であるが、しかしこれを理解せずには考察を進め得ないと悟った以上、まわり道であっても仕方がない。のみならず学問としては日本精神史を明らかにするのも仏教思想を明らかにするのもその間に軽重の差があるとは思えない。かくして自分は日本精神史の叙述からは横道にそれ、右の諸論文は手を触れらるることなく数年間捨て置かれた。さらに幾年捨て置かれるか知れない。しかし自分のうちには、一つの時期を記念するものとして、これらの小篇を愛惜するこころがある。またこの種の問題を追究する人々にとっては、これらの未熟な研究も幾分の参考となるであろう。さらにもしこの書によって識者の

叱正を得ることができたならば、自分の将来の研究にとって幸福である。かく考えて自分は、ほとんど未定稿のごとき状態のままで、これらの論文をここに

輯録し世に問うのである。

本書の論文は、「推古天平美術の様式」及び「『枕草紙』の原典批評についての提案」の二篇を除いて、すべて関東大地震以前の数年間に主として雑誌『思想』に発表したものであるが、右の二篇も他と同じ覚え書きに基づいたものに過ぎぬ。なお「沙門道元」の初め三分の二は『思想』創刊以前に『新小説』に連載したものである。

本書のさし絵については源豊宗君及び奈良飛鳥園主の好意を受けた。記して感謝の意を表する。

大正十五年九月

於洛東若王子

著者

[#改丁]

「まつりごと」が初め「

祭事」を意味したということは、古き伝説や高塚式古墳の遺物によって十分確かめ得られると思う。君主は自ら神的なものであるとともにまた

祭司であった。

天照大神がそうである。

崇神天皇がそうである。

邪馬台の

卑弥呼もそうである。かくて国家の統一は「祭事の

総攬」において遂げられた。種々の地方的な崇拝が、異なれる神々の同化やあるいは神々の血統的な関係づけによって、一つの体系に編み込まれたのは、この「祭事の総攬」の反映であろう。

かくのごとき祭事は支配階級の利益のために起こったというごときものではない。そこにはいまだ「支配」という関係はなかった。祭事に伴なっているのは「統率」という事実である。原始的集団においてはその生活の安全のために祭事が要求せられた。力強い

祭司の出現は集団の生活を安全にしたのみならず、さらにその集団の生活を内より力づけ活発ならしめた。祭司の権威の高まるとともに集団は大となり、その大集団の威力が神秘的な権威として感ぜられる。ここに「祭事の総攬」という機運が起こってくる。集団の側から祭事や祭司を要求することが、祭司の側からは統率となるのである。だから統率は君主が民衆を外から支配し隷従せしめるというのではなく、民衆がその生活の内的必然として要求したものであった。このことは卑弥呼が衆によって共立せられたというシナ人の記述や、衆人が天皇の即位を懇願するというさまざまの伝説によっても確かめられるであろう。

祭事が支配階級の利益というごときことのためでなく民衆の要求に基づいて起こったとすれば、この祭事の目ざすところが民衆の精神的及び物質的福祉にあったことは疑う余地がない。祭司の権威の高まることはさまざまの「まがつみ」を排除して民衆の福祉を増進することである。ここに我々は原始的な政治が決して少数者の権力欲によって起こったものでなく、民衆の福祉への欲望が(それ自身としては自覚せられずに)権威や統率関係の設定として自覚せられたものであることを見いだし得ると思う。ここでは祭事という言葉自身が示しているように、宗教と政治とは別のものでない。また統率さるることが民衆自身の要求であったがゆえに、統率者と被統率者との対抗もない。君民一致は字義通りの事実だったのである。自然の脅威に対する戦いが唯一の関心事である自然人にとっては、隣国の古き政治史が示すような権力欲の争いや民衆を圧制する政治のごときは、いまだ思いも寄らぬことであった。シナ文化を摂取して人々が歴史的記録を残そうと努め始めたころには、彼らはシナの史書から学んだ視点をもってこの国の古き伝説を解釈しようとしたが、しかし彼らの文飾をもってしても自然人的な素朴な祭事の実情は覆い隠すことができなかった。我々はこれらの記録の伝える天皇尊崇の実情を右のごとき祭事の意義において的確につかみ取らなくてはならぬ。

かくのごとき

祭事がいかにして

政治に変わって来たか。ここに我々はいわゆる「

大臣大連」の意義が見いだされはしないかと思う。応神仁徳朝をもって絶頂とする祭事の時代は、伝統としては推古時代の近くまで続いている。それは高塚式古墳の遺物が明らかに証示するところである。しかしながら「祭事の総攬」は、その黄金時代においては幾万の軍隊を朝鮮半島に出動させるほど有力であったとはいえ、それ自身は本質上神聖な権威による統一であって、最大の兵力による威圧でもなければ経済的な実力による支配でもなかった。神聖な権威の下に統一され、その権威の分身として自らも権威を持った地方的君主の中には、兵力や経済的実力において祭事の総攬者と大差なきものもあったらしい。もしここに神聖な権威の

結紐が破られたならば、国家的な統一もまたともに破れ去らなくてはならぬ。朝鮮半島との軍事的接触はやがて西方の文化との密接な関係を

喚び起こし、この方面からも素朴な原始的統一は

脅かされ始めた。この時、かつて祭事の総攬として立てられた統一をさらに経済的兵力的な権力によって確保しようと努力したものが、大臣大連の政治である。古き物語や書紀の記録などはともすればこれらの大臣大連の事蹟をただ家庭的私事の方面のみから観察しようとするが、事は朝鮮半島の南端より関東地方にまでわたる一つの国家の統一に関する問題であって、大和における私闘私事の問題ではない。当時の歴史家が大きい事蹟を私人的にしか把握し得なかったという

歴史記述上の能力と、当時の政治家が右のごとき国家の全範域にわたって中央政府の権力を確立しようと努力したという

実際生活上の能力とは混同してはならない。

我々はこの時代における大臣大連らの事業を書紀における短い断片的な記録から再建することができるであろう。雄略朝以後、特に継体朝以後推古時代までの間には、これらの大臣大連は西方文化との接触と中央集権の努力とをその活動の枢軸としている。中央集権は主として

屯倉(直轄地)の設置によって行なわれた。大伴の

金村にしても、蘇我の

稲目や

馬子にしても、この屯倉の設置には熱心に努力しているのである。そうしてこの努力のために西方より輸入せられた「知識」が最も有力な武器であったことは

否み難い。かくして中央政府は、経済的の実力を蓄積し、統一的な兵力を養い、国家としての組織を徐々に発育せしめて行ったのである。

かくのごとき政治的統一の努力に対して、天皇の神聖な権威は欠くべからざるものであった。屯倉の設置は地方の豪族の地位と権力とに大きい変化をもたらすものであるが、しかしそれは兵権をもってなされたものでなく天皇の神聖な権威によってなされたのである。言いかえれば

祭事としての権威によって

政治が行なわれたのである。しかしながら実際に行なわれるのはもはや祭事ではなくして西方の知識による政治であった。

ここに形式と内容との分離がある。かくして政治に権威を与えるものとしての天皇の意義に対する反省が起こり、前代にあっては反省せられざる直接の事実であった神聖な権威が今や組織されたる神話の形において自覚せられるに至った。一つのまとまった叙事詩としての『古事記』の物語はかくして発生したのである。かくのごとき自覚において、単に権力ではなくして権威が要求せられたということは、皇統の絶えんとするに当たって大伴の金村らのなした努力にも明らかに現われていると思う。

この変化は西方文化の刺激によって原始的な信仰の直接さがようやく破れ始めたことにも起因するであろう。祭事が政治となり、宗教と政治との区別がやや自覚されるに至ったのは、西方の知識の輸入と平行した出来事である。この点において帰化漢人が「まつりごと」の意義の変化に有力な刺激を与えたことは認めざるを得ないであろう。しかもこの時期の末には、宗教として高度に発達した仏教が旺然として流れ込んで来る。それが自然人の心情に適合した仕方でのみ受け容れられたとしても、それによって古来の祭事がその宗教としての位置をはなはだしく狭められたということは必然の勢いであろう。原始的な祭事において直接に明らかであった「まつりごと」の目的は、その祭事と引き離された「政治」において、今や新しくその意義を獲得し、その内容を深めなくてはならない。

中央集権がほぼ完成し、西方の文化の摂取がきわめて活発となった推古時代において、我々はこの新しき意味における政治の理想が「憲法」として設定されたのを見る。天皇が政治に神聖な権威を与えるものであることはここでも明らかに認められるが、かく権威づけられた政治が目的とするところは国家の富強というごときことではなくしてまさに

道徳的理想の実現である。民衆の物質的福祉ももちろんここには顧慮せられるが、何よりもまず重大なのは

徳の支配の樹立である。儒教の理想と仏教の理想とがここでは政治の目的になる。かくして主権者の権威は道徳的理想の権威と合致した。後に

聖武天皇が自ら

三宝の

奴と宣言せられたような、主権者の権威を永遠の真理によって基礎づけるところの決然たる言葉はここには用いられていないが、しかしそれを呼び起こす思想はすでにここに現われていると思う。

我々は現代においてもそのままに通用するごとき「十七条憲法」の光輝ある道徳的訓誡を、単に

シナの模倣とする歴史家の解釈に同ずることができない。そこに現われた思想は普遍妥当的なものであって、それを理解したものの何人もが心から共鳴し、その実現に努力せざるを得ないものである。かかる思想をシナから教わり、それを理解し、強き道徳的情熱をもってその実現に努力することは、「シナの模倣」と呼ばるべきものであろうか。「キリストの模倣」というごとき用語例に従えばそれは「孔子の模倣」「ブッダの模倣」などとは呼ばれてもよい。しかし内より必然性をもって出たものでないという意味の模倣ではあり得ないであろう。ことに国家の目的を道徳的理想の実現に認めるということは、単に「憲法」において思想として現われたに留まらず、推古時代の政治の著しい特徴であったらしい。たとえば四天王寺経営の伝説はかかる理想実現の努力を語っている。元来この寺は、書紀によると、仏教の流布に反対して亡ぼされた

物部一族の領地領民をその経済的基礎としたものであるが、その当時の寺の組織として後代の

縁起の語るところによると、それは明らかに仏教の慈悲を社会的に具体化せんとする努力を示したものである。

敬田院には、

救世観音を本尊とする

金堂を中心に

伽藍がある。ここに精神的な救いの手が民衆に向かってひろげられている。その北方には薬草の栽培、製薬、

施薬等を事業とする

施薬院、一切の男女の無縁の病者を寄宿せしめて「師長父母」のごとくに愛撫し療病することを事業とする

療病院、貧窮の孤独、

単己頼るなきものを寄宿せしめ日々

眷顧して飢

を救うを業とした

悲田院などが付属する。これらはまことに嘆賞すべき慈悲の実行である。我々はこの伝説がどの程度に事実を伝えているかを知らないが、しかし四天王寺にこの種の施設のあったことが確実であり、そうして他にその創設の伝承がないとすれば、我々は

暫くそれを信じてよいであろう。かかる努力にこそまさに当時の政治の意義が見いだされるのである。

しかしながら推古時代における政治的理想はなお十分に実現の力を伴なわなかった。それは大化の改新においてきわめて現実的な実現の努力となって現われ、天武朝より天平時代へかけて現実的と理想的との

渾融せる実現の努力となって現われたのである。すなわち大化の改新においては主として社会的経済的制度の革新として、天武朝より

天平時代へかけては精神的文化の力強い創造として。

曇らされざる眼をもって大化の改新の記録を読むものは、きわめて短日月の間に

矢継ぎ

早に行なわれた種々の革新の、あまりに多くまたあまりに意義の大きいのに驚くであろう。ことに土地人民の私有禁止、

班田収授の法の実施のごときは、屯倉による中央集権によって準備せられていたとはいえ、また他方では豪族らの

五分六割の形勢によって地方的勢力が減殺されていたとはいえ、高塚式古墳の示しているような地方的分権の時代から見れば非常な大革新である。この種の革新が、貴族らの幾分の不平を引き起こしたのみで、大いなる故障もなく行なわれたということは、推古時代の政治的理想が土地人民の所有者の階級にかなりよく理解せられていたと見なくては解し得られぬと思う。もちろんこの改新は反動なしにはすまなかった。北方の

蝦夷の征服や唐の勢力の脅威によって新政府が著しく軍国主義的に傾いたとき、かつて行なわれた改新は徐々として逆転せざるを得なかった。しかしながらこの逆転は、たとい保守派を喜ばせたとしても、より多く進歩派の反対を買った。蘇我の馬子の孫である

赤兄が、斉明天皇の失政として

水城石城等の築造や軍需の

積聚を攻撃しているごとき、明らかにこれを証示するものである。が、さらに著しいのは

天智天皇崩御後における

壬申の乱において、身分の低い

舎人や地方官をのみ味方とする天武天皇の軍が、大将軍大貴族の集団たる朝廷方を粉砕したことである。保守派たる大貴族は破れた。天武天皇は逆転せる大化改新を再び復興し、新しく爵位を制定することによって古来の

臣連を貴族の最下位に落とした。この時以後、昔臣連の大貴族として勢力を持ったものの

末裔が、おのおの数町の田をうけてわずかに家名を存続し、ついに

部民と同等の資格で戸籍につくに至ったのも少なくない(

正倉院文書、大宝養老の戸籍)。その反対に庶人に対しても人才簡抜によって官吏となる道を開いた。その他種々の点において天武朝の施政は大化の改新を徹底せしめたものである。そうしてさらに推古時代の理想を実現するために、仏教の理想の具体化が種々の施政となって現われ始めた。仏教の精神によってこの時に規定せられた

殺生の制限は、ついに長い後代まで菜食主義の伝統となって残った。「諸国の

毎家、仏舎を作り、仏像及び経を置き、以て

礼拝供養せよ」という

詔は、仏壇を一家に欠き難いものとする伝統の始まりである。かくのごとき形勢の下に白鳳天平の力強い文化創造の運動が始まるのである。

我々は右のごとき概観を一つの事例によって証拠立ててみたいと思う。それは『大宝令』における富の分配の制度である。

大化の改新は経済組織の上に行なわれた一つの断乎たる革命であった。皇族を初め一般の貴族富豪は、その私有するところの土地と人民を、すなわちその私有財産のほとんど全部を、国家に交付しなくてはならなかった。そうしてこれらの貴族富豪の私有民として「ほしいままに駆使」されていた百姓は、すなわちその労働の果実を特権階級によって搾取せられていた民衆は、その奴隷状態より解放され、国家の公民として一定の土地の自主的な耕作権を

賦与されることになった。もとよりこの際、特権階級の「特権」は全部剥奪されたわけでない。彼らはその地位と官職とに応じて国家より俸禄を受くるのである。が、この種の特権がなお依然として存するにもせよ、彼らはもはや数万

頃の田を兼併し、あるいは民衆をおのが私用のために駆使するというごとき利己主義的な特権を、公然と許されているわけではない。民衆は国家に僅少の租税を払うほか、何人の搾取をも束縛をも受くることなく、すなわち特権階級の特権に何ら彼らの生活を傷つけらるることなく、自由にその生を

享くるの権利を保証されたのである。

この改新がいかにして行なわれたか。またそれが単に官府の記録に現われた改新であって、実際には行なわれなかったものでないかどうか。あるいはまたそれが唐の法令からいかなる程度の影響を受けたものであるか。それらの問題はここに触れようとするものでない。ここにはただ右の国家社会主義的とも呼び得べき施設を、その明らかに法令の形をとって現われているところの『大宝令

(1)』について、観察してみようとするのである。この法令がいかなる程度に実行されたものであるにもせよ、そこには確かに当時の政治家の理想を見ることができる。その理想の実現において種々のつまずきがあったということは、この種の理想をもって政治家が事を行なおうとしたという偉大な事実の価値を没するものではない。

(1)現存『

令義解』による。その条文は恐らく養老年間に改修せられたものであって、『大宝令』そのままではあるまいという説がある。そうも思えるし、またそうでなく思える点もある。たとえば

田令第一条の租の

高がそうである。が、いずれであるにしろここにはただ耳なれた名であるゆえをもって便宜上『大宝令』と呼んでおこうと思う。

奈良朝初期の産業の大部分は、言うまでもなく農業である。従って土地の国有は総じて資本の国有を意味する。この国有の資本は、すなわち天下の公田は、いかなる方法によって一般に分配せられたか。

法令によれば民衆は戸籍についたものである限り、

五歳以下のものを除いて男子に一人あて二段、女子にその三分の二の「

口分田」を給せられる。彼らはこの田を耕作して、収穫の百分の三(

京畿は百分の四・四との説あり)の租税を払うほか、全部おのれの収入としていい。すなわち彼らは、国家の提供する

資本とおのれの

労働との協同によって生ずる果実を、その九割七分まで享受し得るのである。なおこの制度において特に注目に価する事は、全然労働能力なき小児や一般の女子にも土地を均分している点である。シナにおいてはかかる前例はない。そうしてこの相違には甚大な精神的意義がある。なぜならば一般の女子や労働能力なき小児にも土地を均分するという事によって、租税の徴収が第一義でなく生活の保証が第一義である事を明示しているからである。シナの法制においては労働能力ある

男子への配分は非常に大きいが、

主義として人民に土地を

均分するのではない。

これを実際の例についていうと、たとえば筑前国島郡川辺里

卜部乃母曾の一家は(

正倉院文書、大宝二、戸籍、による)、

戸主乃母曾、四十九歳。(正丁、一人前の権利義務全部を担うもの)

その母、七十四歳。(耆女、口分田をうけ田租を納めるも他に義務なし)

その妻、四十七歳。(丁妻、右に同じ)

長男、十九歳。(少丁、口分田をうけ田租を納めるほかに、四分の一人前の庸調を負担す)

長女、十六歳。(小女、丁妻に同じ)

次女、十三歳。(小女、右に同じ)

次男、六歳。(小子、右に同じ)

戸主の弟、四十六歳。(正丁、戸主に同じ)

その妻、三十七歳。(丁妻、戸主妻に同じ)

長女、十八歳。(小女、右に同じ)

長男、十七歳。(少丁、戸主長男に同じ)

次男、十六歳。(小子、小女と同じく庸調の負担なし)

次女、十三歳。(小女、右に同じ)

三女、九歳。(小女、右に同じ)

三男、二歳。(緑児、口分田なし)

四女、一歳。(緑女、口分田なし)

すなわち口分田をうくる権利あるものは、男二段ずつ六人女三分の四段ずつ八人である。従ってこの一家はこの後

六年間、田地二町二・六段を当然占有し得る。当時の平均によれば、一段の収穫米は五十束、すなわち二石五斗であって、二町二段は五十六石余の収穫を意味する。これに対して租税は総計一石七斗(五百束に対して十五束の割

(1))を払えばよい。しからば年収五十四石余、すなわち約百三十五俵

(2)は、この卜部一家の生計を支うる基本収入である。今日の農家の状態から推測すれば、たとい十六人の家族を擁するにもせよ、百三十俵の収入を持つ百姓は決して裕福でないとは言えぬ。従ってもしこの制度が予期通りに実現されるとすれば、一般民衆の生活は確実に保証されるのである。

(1)田令には「町租稲二十二束」とある。そうしてその個所に『義解』は町地穫稲五百束と注している。これはここに認めた割合と同一でない。しかし

久米邦武氏(奈良朝史、四六ページ)によれば、京畿は二十二束、

諸道は十五束である。氏はこの諸道十五束を『

続紀』慶雲三年九月の「遣使七道、始定田租法、町十五束」から判定せられたらしい。

吉田東伍氏(倒叙日本史、巻九、二七一ページ以下)の解はそうでない。氏によれば、田租二十二束の場合は町穫稲七百二十束、田租十五束の場合は穫稲五百束、すなわち度量衡の法の相違であって、

税率はほとんど等しい。前者は『大宝令』の制であり、後者は古制であって、この古制が『大宝令』制定後五、六年にしてまた復活されたと見るのである。が、今の場合にとってはいずれの解を取るもさしつかえはない。

(2)吉田氏(倒叙日本史、二七三ページ以下)によれば、段別穫稲五十束、一束米五升という場合の量升は和銅大量であって、その一石は今の六斗六升余に当たる。従って年収五十四石余は今の三十六石

九十俵に当たる。が、それでも今の百姓としては富裕の方である。

班田収授の法をかく社会主義的な施設と見るについては、もとより異論がある。たとえば、これらの

百姓は有姓の士族であって、今の農夫と同視すべきでないというごとき(

久米氏、奈良朝史、四四ページ)。しかしこの説は一顧の価値もないものである。大化改新の詔の第一条は、皇族及び貴族の私有民を解放せよと命じている。この私有民は農夫でなくて何であろう。またその前年の詔には「方今

百姓なほ乏し。而して

勢ある者、水陸を分割して私地となし、

百姓に売与して年々にその

価を

索む。今より後、地を売ることを得じ。

妄りに主となつて劣弱を兼併すること

勿れ」とあり、そのあとに「

百姓大いに喜ぶ」と付け加えられている。ここにいう「売与」とは

貸与である、「その価」とは

小作料である。これを地主と小作農の関係と見ずしてどうしてこの詔を解することができるか。一歩を譲って百姓を有姓の士族と見ても、それは

貧乏であり、また勢いある者の私地を

小作して苦しめられつつあった点において当時の農民と変わりがない。のみならずまた実際の問題として、『大宝令』の時代に、戸籍について口分田を給せらるる階級よりも下に、なおどんな階級が認められるであろうか。たとえば

御野国三井田の里は(

正倉院文書、大宝二、戸籍)戸令にあるごとく五十戸(五十軒の意味ではない、

戸籍数五十である。軒数は何倍かに上るであろう)である。そうしてこの戸籍数五十の村落は総人口八百九十九人の内、ただわずかに

奴婢十四人をのぞいて全部公民であり、またこの奴婢さえも、田令によれば公民の三分の一(官戸奴婢の場合には公民と同額)の口分田を給せられる。この公民及び奴婢よりも下に、なお低き労働者の階級が認め得られるであろうか。我々は『続紀』及び法令のいずれの点にもその種の階級の痕跡を認めることができぬ。またこの三井田の里が九百の公民のほかになお数百あるいは数千の賤民を包容し得たと考えることもできぬ。

かく見れば、班田収授の法によって生活を保証されたものは、確かに一般の民衆であって特権階級ではない。

いかなる人も、五歳を越えれば国家より土地の占有権を与えられる。一戸の内に普通の労働能力がある限り、そうして不可抗な天災が襲って来ない限り、何人も

餓えに迫られるはずはないのである。

が、一般の民衆の享受する富は、単に右のごとく「田」に関するもののみではない。農人としての労働はこのほかなお「畑」において、「山林」において、自由に行なわれ得る。法令にいわゆる「園地」はこの種の副業を考えずには解釈し得られない。田令によればこの園地もまた、地の多少に従って、人口に応じて、

均しく分かたれるのである。そうして園地を配分せられたものは、義務として一定数の桑漆を植えなくてはならぬ。その内特に桑は、当然

養蚕を予想するものであり、従ってそこに絹布をつくるための一切の労働領域が開ける。それは人口の半ばを占める女の仕事である。

下戸(すなわち口数の少ない一家)において桑一百根を植うることを規定されているのを見ると、この養蚕及びそれにつづく製糸製絹の仕事は、かなり大きいものでなくてはならぬ。賦役令によると、絹、

、糸、綿、布などが物産のまっ先に掲げられている。この糸が絹糸、綿が

真綿であるとすれば、それも養蚕の仕事に属するのである。

桑漆のごとく政府より特に奨励せられないものでも、民衆はその生活の必需のゆえに多くの副業を営む。賦役令の物産の名から判ずると、副業は非常に多種類である。そこに言う布が麻布であったとすれば、麻も盛んに作られ、麻布も多量に紡織せられたことになる。そのほかになお

胡麻油、麻子油の類さえもある。山地は狩猟によって得られる猪油、鹿角、鳥羽の類を産出し、海岸地方は塩の製造、魚貝の漁撈、海藻の採集などに非常に有力な副業を持った。これらはすべて農業の合い間に労働を楽しむ程度で働いても、かなりの分量を産出し得るものである。

これらの副業の収穫は、「調」と呼ばれる僅少の租税をのぞいて、全部自己の有になる。調は二十一歳以上六十歳以下のいわゆる

正丁一人について絹

八尺五寸、六十一歳以上及び残疾者――その半額、十六歳以上二十歳以下のいわゆる

中男――その四分の一である。前に例示した卜部一家十六人の内には、正丁二人、中男二人であるから、この一家が一年に収むべき調は、絹

約二丈一尺である。が、もしこの一家が百本の桑を植え、十三歳以上の女七人の手によって養蚕し糸を紡ぎ

織を織ったならば、年の絹布産額は恐らくこの数倍に達するであろう。のみならず調はこの絹布に限らない。まゆから当然取れる真綿は、二斤半(

一斤今の百八十目)をもって絹に代えることができる。なおまた海岸地方においては、塩三斗、

鰒十八斤、かつお三十五斤、

烏賊三十斤、紫のり四十八斤、あらめ二百六十斤等をもって調とすることができる。これもまた副業の年産額に比して高率とは言えぬであろう。

なお租調のほかに「庸」と呼ばれる租税がある。正丁一人につき年十日の労働を課するのである。農閑の時に課せられるとすれば、これもさほど重大な負担とは言えない。もし十日の労働を避けようと欲すれば、彼は調と同額の物資を納めればよい。(これによって見ると、一日の労働は塩三升に、あるいはあらめ二十六斤に、あるいは絹八寸五分に当たるのである。)

これらの観察よりすれば、法令によって保証せられた一般民衆の生活は、普通に勤勉でありさえすれば、かなり豊かなものである。そうして恐らく彼らの労働能力の全部を

費やさなくてもすむものである。(なおより以上に働くことを欲するものは、口分田以外に公田あるいは貴族の私田を小作することができ、また実際小作した。)この一般民衆の生活程度は、恐らく現在の中流階級に匹敵するであろう。ただしかし、天災に対する抵抗力の弱い当時の農耕は、民衆の生活にしばしば不時の変調を起こさせた。気候激変、長雨、洪水、暴風、

旱魃、虫害、それらのあるたびごとに

饑饉が起こる。それがこの時代の民衆の生活に暗い影を投げた最大の原因である。しかしこれは、制度の罪ではない。制度によって

醸される害悪をでき得る限り取り除いたあとにも、なお右のごとき害悪は

頻々として起こり得る。そうしてそれは土地分配の割り前を高めることによって救われるものではない。政治家の取るべき救済の方法としては、租税の免除、食糧の賑給、物資の廉売、平時の貯蓄、及び宗教的に絶対者にすがること等があるが、当時の政治家はこれらのすべてを行なったのである。ことに免租及び平時の公共的貯蓄(義倉)は、賦役令のうちに明らかに規定されており、宗教的な方法としては後に巨大な大仏さえも築造された。当時の知識程度においては、これら一切の富の分配の施設は、恐らく人為に望み得る最高のものであったろう。

が、ここになお一つの疑問がある。当時の社会においては、一般の身体労働者の階級に対して、官吏という頭脳労働者、及び位階あるゆえに徒食し得る貴族等の特権階級が認められていた。彼らはその頭脳労働が価する以上に、またその伝統的地位に対して許さるべき以上に、

奢侈の生活をしてはいなかったか。そうしてそれが

畢竟労働の成果の奪掠ではなかったか。もしこれらの奢侈を禁ずれば、一般民衆の生活はさらに安楽となるのではなかったか。

この疑問を解くために我々は官吏及び貴族の特権が何を意味するかを観察してみなくてはならぬ。

法令によれば特権階級の収入は次のごとくである。――(一)位あるものは

位田を給せられる。

一品(親王)八十町より四品四十町、

正一位八十町より従五位八町まで。女はその三分の二。(二)官職にあるものは

職分田を給せられる。

大政大臣四十町、左右大臣三十町、大納言二十町、

大宰帥十町、国守は国の大小に応じて二町六段より一町六段、郡司は六町より二町、大判事二町、博士一町六段、

史生六段の類である。

ところでこの位田

職田の一町は、収入として

幾何の額を意味するか。田令によれば「田を給う場合、もしその人がその土地の人でないならば、すべて、口分田さえ足らぬほどの耕地の少ない郷で受けてはならない」。この規定は、位田職田が実際に

田を給うのであって、単に抽象的に

町穫稲あるいは

町租を単位とする俸給を意味するのでないことを示している。が、

田を給うのみであってその

耕作者がなければ、それは全然意味をなさない。しからばこれらの田の所有者は、その田を公田と同じく収穫五分の一の小作料をもって農人に賃貸するのであるか。あるいはまた

公力をもって耕作し、収穫全体を収受するのであるか。田令のうちには、地方官新任の際は秋の収穫のころまでに「式によつて

粮を給へ」という一条がある。『義解』はそれに注釈して、「例へば中国守、職田二町、稲に准じて一千束(五十石)に当たる。新任守六月任に至らば、残余六ヶ月のために稲五百束を給ふ」と言っている。この解によれば職田一町とは直ちに町穫稲の全部、米二十五石を意味するのである。しかもこの地方官の職田は「交代の以前にすでに苗を

種えつけた場合はその収穫が前の人の収入となり、また前の人が自ら耕して苗を植えるばかりにしてまだうえていない場合には、後の人がその耕料を担う。官吏

欠員の場合には

公力をもって営種する」(

田令)とあるによって見れば、地方官が自己の

家人をもって自ら耕作する場合にのみ収穫の全部を得るのであって、公力すなわち百姓の賦役によって耕作させるのではない。新任守が式によって粮をうくる規定は、前任守が職田の収穫について権利を持っているからに過ぎぬ。すなわち位田職田の収入はその持ち主の経営法にかかる問題であって、一律に定めることはできないであろう。ここにおいて我々は位田職田の収入が小作料の五石と全収穫高の二十五石との間に種々変化するものであることを考えなくてはならぬ。特権階級は果たしてそれをいかに処置したであろうか。

ここでまずこの問題についての学者の説を

一瞥しよう。吉田東伍氏は「位田はその賜ふところの田地の穫稲を収め、一町につき二十二束の田租を官に輸す」(

前引書、三六七ページ)と言っている。すなわち

全収穫をとってその内から一般人と同じき田租を納めることを認めているのである。しかし位田は最も少ないものといえども八町を下らぬ。その田を誰が作るか、彼らは無報酬で働く奴隷を持っていたか、もしそうであれば初めて田を給わったものはその奴隷をどうして手に入れたか、――それらの問題について氏は何ら考うるところがない。私有民の禁ぜられたこの時代に、数十町の田を耕す多数の奴隷がなお官位あるものによって

私有せられていたことを証明した後でなければ、またこの種の奴隷が賜田に付随して給与されたのであることを証明した後でなければ、氏の解は成り立たない。久米邦武氏はこの点についてやや詳密に考えている。氏は賜田と

封戸との間に密接の関係を認め「田と戸とは土地と人民との別なるを以て大相違なれども、戸口の

副はぬ田と田地のつかぬ戸口とは利益甚だ乏しきものなり。故に領地は版籍と称して、田地四至の版図と住民の戸籍を併せて領するものなるに

因つて、或は田を表はし、或は戸を表はす。実際は同物といふも不可なかるべし」(

古代史、四九―五二ページ)と言っている。すなわち氏はこの点においては奴隷を認めず、賜田が封戸と同性質のものと見るのである。そうしてなお位田と位禄の対比から、「一町を封八戸

許に

較したる

(1)」ことを認めている。が、位田職田がいかなる方法により幾何の収入を得るものであるかについては、明白な解を示していない。

(1)田令には位田正一位八十町より従五位八町までを規定し、別に

禄令において正一位三百戸より従三位百戸までの

食封を規定している。しかるに慶雲二年に至って、「冠位已に高うして食封何ぞ薄き」という理由の下に、正一位六百戸より従四位八十戸に増額された。久米氏はこの六百戸を八十町に対比して、一町を封八戸許に較したりと言われるのである。しかしこの

食封は厳密に賜田と対応させられているとは言えない。正一位位田八十町に対して食封は六百戸であるが、しかし従四位は位田二十町に対して食封八十戸である。また令によれば、太政大臣の職田は四十町であるが食封は三千戸である。すなわち正一位においては一町すなわち七戸半、従四位においては一町すなわち四戸、太政大臣においては一町すなわち七十五戸である。

自分は位田

功田職田の類が、自ら耕作するを許さざるほどの広大な面積にわたるものである限り、必ず収穫五分の一の小作料をもってその収入としたに相違ないと考える。かの「代耕の禄」(

続記、慶雲三年三月、詔)とは恐らく小作料を指すものであろう。封戸は、賦役令によれば、その領するところの戸の田租を二分し、一半を官に収め一半を領主の有とするのであって、収入の高きわめて明白である。またその徴収も、官に委任して官収の半ばを受ければよいのである。しかし位田功田の場合には、その領主は自ら経営し、小作人をして作らしめ、その小作料を自ら徴収しなくてはならぬ。この際民衆は、もし貴族にして驕慢ならば、その小作を回避することもできるであろう。なぜなら彼らは口分田によって生活を保証されているからである。従って位田功田職田等の経営がしばしば貴族を不利の地位に陥れたことも容易に察せられる。「王公諸臣多く山沢を占めて耕種を事とせず、

競つて

貪婪を懐き空しく地利を妨ぐ。もし百姓柴草を採る者あれば、

仍つてその器を奪つて大に辛苦せしむ。しかのみならず、地を賜はること、実にたゞ一、二

畝あるも、これにより峰をこえ谷に

跨りて

浪りに境界となす、自今以後更に然ることを得ざれ」(

前引、慶雲三年詔)というごとき言葉は、明らかに貴族と農民と

軋轢を語るものである。すなわち貴族は、百姓が彼らの従順なる小作人たらざるゆえに、きわめて子供らしき方法をもって百姓に復讐し、その鬱憤を晴らしているのである。これらの事情によって察すれば、貴族は賜田よりも食封を好み、従って食封の増額という形勢を引き起こしたのであろう。かく解すれば位田と食封とは、久米氏の説くごとく全然同性質のものとは見られない。

賜田が百分の二十の小作料を意味するとすれば、それは田租の七倍弱であり、従ってその半額を収入とする封戸の田地に対して約十四倍の効力を有する。一戸平均二町を耕作するとすれば、十四町すなわち七戸が賜田一町に匹敵するのである。すなわち最高八十町の位田は、約五百六十戸の食封に当たる。位田の始まったのが『養老令』であり、それまではすべて位封であって特殊の場合を除けば一品親王もほぼ一千戸の位封をうけたに過ぎぬとすれば(

久米氏、古代史、四九、五三ページ)、『大宝令』の位田八十町食封八百戸、すなわち封戸に換算して約千三百六十戸は、はなはだそれに近い。この点から考えても自ら耕作する

能わざる位田職田の収入が、小作料に基づくことは確実である。

しからば全収穫高を収めるとする『義解』の解釈は、ただ家人の手によって自ら耕作することを事とする低い地方官にのみ通用するものであろう。この見方によって自分は、自分の解釈と矛盾することなく、『義解』の解釈をも容認し得ると思う。すなわち位田は総じて小作料に基づき、職田は従五位以上においては多く小作料に、正六位以下において多く自耕に基づいた収入を意味すると見るのである。たとえば大宰帥の職田は十町であるが(

田令)、彼はまた従三位であるゆえに(

官位令)、位田三十四町をうける。同じく

大宰大弐は職田六町とともに正五位の位田十二町、同じく大宰少弐は職田四町とともに従五位の位田八町。すなわち大宰官吏は長官より序を追うて四十四町、十八町、十二町である。しかるに第四位にある大宰大監は、ただ正六位であるという理由のみで、職田

二町をうくるに過ぎぬ。官位上ただ一段の相違によってたちまち俸給が六分の一に減ずるのは、一見はなはだ不合理のように見えるが、もし彼らがすべて家人をして二町を耕作せしめ、それ以上の田を小作人によって耕作せしめたとすれば、少弐の年俸

百石に対して大監は

五十石ということになる。さらに上に位するものも、大弐百三十石、大宰帥は二百六十石であって、その釣り合いが不自然でない。またもし高位にのぼったものの家人が、小作料のみによっても生活し得るゆえをもって身体労働をいとったとすれば、帥は二百二十石、大弐は九十石、少弐は六十石である。

右の解釈によれば、正六位以下の下級地方官吏は、二町乃至六段の職田を口分田以外にもらうということを除いて、農民と異なった何らの特典もない。(ただし大宰、

壱岐、

対馬の地方官は例外として在京官吏に等しき禄をももらう。)ここではむしろ職田二町というごときことが、官の倉庫より米五十石を給せられることであると解したく思う。たとえば上国守が職田二町二段と従五位位田八町、合計

十町二段を給せられるのは、その

小作料五十一石を意味し、下国守が単に職田二町をのみ給せられるのは、官米五十石を意味すると見るのである。しかしこの解釈を支持するためには、先に引いた田令の職田営種に関する条を別の意味に解し得なくてはならぬ。そうしてそれは我々に不可能である。あの条は職田の小作に関するにもしろまた自作に関するにもしろ、とにかく具体的な職田をうんぬんするのであって、職田一町すなわち

官米二十五石と見ることを許さない。だから我々はいたし方なく、下級の地方官吏が決して頭脳労働者としての特典を持っていなかったことを承認しなくてはならぬ。

しからば

在京の諸官吏はどうであるか。大納言、左右大臣、太政大臣等の最高官を除くほかは、すべて職田を給せられるということがない。その代わり彼らは禄令によって封禄をもらう。半年ごとに、その期間の出勤日数百二十日以上のものは、一位の

三十疋、綿三十屯、布百端、

百六十

口より従八位の

一疋、綿一屯、布三端、

十口まで、官位に応じて禄をうける。また従三位以上には食封があり、従五位以上には正四位の

十疋、綿十屯、布五十端、庸布三百六十常より従五位の

四疋、綿四屯、布二十九端、庸布百八十常までの特別給与がある。ここでも正六位以下の

下級官吏はきわめて薄給であって、従五位との間の相違のあまりにも著しいのに驚かざるを得ない。正六位は年二期を合わせて

六疋、綿六屯、布十端、

三十口、これら全部を賦役令の比例によって布にひきなおすと、布三十九端に当たる。一端米六斗

(1)として換算すれば米二十三石四斗にしか当たらない。従八位に至っては実に年七石五斗である。

口分田によって家族を働かせることなしには、彼らは一家をささえることができないであろう。また口分田による収穫を合して考えた時にのみ、従五位と正六位との間のあまりにもはなはだしい収入の相違が緩和されるのである

(2)。

(1)布価と米価との釣り合いは時代とともに非常に変わっている。天平中期(『続紀』神護元年六月)の饑饉年のごとき、米二百石(異本三百石)に対して

六百疋、綿六千屯、布千二百端を引きあてている。米一石=

三疋=綿三十屯=布六端である。布三十九端は米六石五斗にしか当たらない。が、かくのごときは饑饉年の異例であろう。和銅五年紀に穀六升(米三升)=銭一文、銭五文=布一常(一丈三尺)とあるのを令制定の時に最も近しとすれば、布一端米六斗と見ていいであろう。

(2)従五位は禄三十四石余、特別給与四十石余、位田四十石、合計百十五石ほどである。これに対してもし正六位の家人が口分田において五十石を収穫するとすれば、合計七十三石余である。

では五位以上はどうであるか。正五位の年禄は右のごとく換算して

四十二石であり、その特別給与は同じく

五十四石である。(位田をもらえばこの上になお六十石を増加する。)従四位はその五割増、正四位はその倍に近い。これらは王と称せらるるごとき相当に地位の高い貴族であり、また官職はすべて一寮の長官(局長格)以上であって、いわゆる貴族階級の中堅をなすものであるが、その年収は実に普通農家の基本収入の三倍乃至六倍に過ぎぬのである。三位以上のきわめて少数な皇族貴族及び高官に至って、初めて数百石より数千石に至る高禄がある。が、主権者をのぞいて、いかなる人も

三千石乃至

五千石(すなわち一石三十五円として約十万円乃至十七万円、もし一石が今の六斗六升に当たるとすれば、約六万五千円乃至十一万円)以上の年収を持ち得ないこと、そうしてこれらの高禄者は決して二、三人以上に上らないことを思えば、これらの特権階級がその

私の奢侈のゆえに民衆に与える損害は、現在の資本家階級のそれに比して実に言うに足りない微弱なものである。

しからば皇室はいかん。禄令によれば

中宮の湯沐は二千戸(すなわち二千石あるいは七万円)である。

東宮一年の雑用は

従七位の年俸の約百倍、普通

農家の基本収入の約三、四十倍、換算して同じく六、七万円である。皇室はその欲せられるがままに浪費し得べき国庫の莫大な収入を、主として

民衆のための賑給と文化のための諸施設とに費やし、そうしてその私用は右のごとき少額に限られた。従ってその消費せられるところはほとんど無意義に終わることなく、日本文化をして世界的に光輝あらしむる一つの黄金時代の出現を可能ならしめたのである。

以上の観察によって我々は結論することができる。『大宝令』を制定した政治家はある意味で社会主義的と呼ばれ得るような理想を抱いていたのである。それは民衆が富の分配の公平を要求したためにしかるのではなかった。また経済学的な理論によってそこに到達したのでもなかった。彼ら政治家を動かしていたのは純粋に道徳的な理想である。「和」を説き「仏教」を説き聖賢の政治を説く十七条憲法の精神に動かされ、断乎として民衆の間の不和や困苦を根絶せんと欲したのである。前にも言ったごとく、この制度がいかなる程度に実現されたか、また何ゆえにこの後に私有地が拡大し、何ゆえに平安朝末期の変革を呼び起こさなくてはならなかったかについては、別に考察すべき多くの重大な問題がある。しかし実行の点で何があったとしても、この種の制度を確立した政治家の理想そのものには十分の意義を認めざるを得ぬ。「一種の空想に過ぎないこの極端な共産的制度が長く継続せらるべきものでないことは云ふまであるまい」(

津田左右吉氏、貴族文学の時代、四二ページ)というごとき見方は、この偉大な歴史的事実を理解したものと言えない。そこには「空想」ではなくして理想がある。それは「長く継続せらる

べき」ものとして立てられ、しかも事実上継続せられ

能わなかったものである。徹底的に実行せられない法令が「空想」と呼ばるべきであるならば、多くの私人法人が脱税に苦心せる現在の税法も、また「空想」であろう。が、我々は、現代においてすらも「空想」と呼ばるるごとき津田氏のいわゆる「共産的制度」を、理想的情熱と確信とをもって千余年前に我々の祖先が樹立したという事実の前に目をふさいではならぬ。

(大正十一年、五月)

[#改丁]

仏教が日本に迎えられた最初の時代には、それはどういうふうに理解せられ信仰せられたのであるか。この問題に対して普通に行なわれている見解はこうである。「仏教思想に対する日本人の理解ははなはだ浅薄であった。仏はただ

現世利益のために礼拝せられたに過ぎぬ。言わば仏教は

祈祷教として以上の意味を持たなかった。」この見解は、聖徳太子の『

三経疏』が推古時代の作に相違ないとすれば、明らかに

誤謬である。これらの経疏は大乗仏教の深い哲理に対するきわめて明快な理解を示している。そうしてかかる著述を作り出した時代は、仏教に対して無理解であったとは言えぬのである。が、このような優れた人々あるいは専門家たちを度外して、当時の一般人をのみ問題とするならば、右のごとき見方も一応は許されるであろう。当時の日本人の大多数が原始仏教の根本動機に心からな共鳴を感じ得なかったことは、言うまでもなく明らかなことである。現世を止揚して

解脱を得ようという要求を持つには、『古事記』の物語の作者である日本人はあまりにも無邪気であり朗らかであった。また彼らの大多数が大乗仏教のあの大建築のごとき哲学を理解し得なかったことも、論証を要しない事実である。簡単な恋愛説話を物語るにさえも合理的な統一をもってすることのできなかった彼らが、特に鋭い論理の力を必要とする「仏」の理念にどうして近づくことができたろう。確かに彼らは、ただ単純に、神秘なる力の根源としての仏像を礼拝し、彼らの無邪気なる要求――現世の幸福――の

充たされんことを祈ったに相違ない。

しかしこの見解によっては、右の問題は何ら解決されるところがない。なるほど彼らは仏教を本来の仏教としては理解し得なかった。彼らは単に現世の幸福を祈ったに過ぎなかった。しかしそれにもかかわらず彼らの側においては、この新来の宗教によって新しい心的興奮が経験され、新しい力新しい生活内容が与えられたのである。しかもそれは、彼らが仏教を理解し得たと

否とにかかわらず、とにかく

仏教によって与えられたのである。従って彼らは、仏教をその固有の意味において

理解し得ないとともに、また彼ら独特の意味において

理解することができた。そうしてこの独特の理解の仕方は、ただ「現世利益のため」あるいは「祈祷教」というごとき言葉によって解決され得るものでない。現世利益のためには、木も石も、山も川も、あるいは犬も狐も、祈祷の対象となり得る。彼らが木や石を捨てて仏像を取ったのは、ただそれが外来のものであるがゆえのみであるか、あるいはまた仏教の特殊な力によるのであるか。仏教の力によるとすれば、それは木や石の崇拝といかにその内容を異にするか。異にするのみならずまたそれがいかに精神内容の開展を意味するか。これらの問題はすべてまだ解かれていない。そうしてこれらの問題が解かれることによってのみ彼らが「

いかに仏教を理解し信仰したか」の問題もまた解かれるのである。

この問題の考察のためにまず注意深く観察されねばならぬのは、自然児たる上代日本人にとって「現世の不幸災厄」が何を意味したかである。『古事記』によって知られるように、彼らは天真に現世を楽しんだ。恋愛は彼らにとって生の頂上であった。しかしこのことはまた逆に彼らが天真に現世を悲しんだことをも意味する。恋愛に生の頂上を認めるこころは、やがてまた

情死に生の完成を求めるこころである。『古事記』の最も美しい個所がすべて情死に関していることを思えば、このことは決して過言でない。まことに彼らは、享楽に対して新鮮な感受性を持ったがゆえに、またその享楽の失われる悲哀に対しても鋭い感受性を持ったのである。また『古事記』の疫病の伝説が示すように、肉体の健康を条件としてのみ享楽し得られる彼らの生活にとっては、病気は多くの悲哀の原因であった。彼らは病気というごとき現象を何らか外なる力に帰して考えざるを得なかったゆえに、そこには直ちに人の無力が痛感せられたのである。また同じく死に関する多くの物語が示すように、すべての幸福が現世的である彼らにとっては、人間の避け難い「死」は、死者の

枕辺足辺を這い

廻って

慟哭すべきほどに、またその慟哭の声が天上にまでも響き行くべきほどに、悲しいものであった。彼らの幸福のことごとくを一挙にして打破し去るこの「死」なるものは、いつ彼らのもとに忍び来るかも知れない。人間の運命は不安である。頼りない。これらの不安や頼りなさや無力の感じを、恐らく彼らは現代の人々よりもはるかに強く感じた。そうしてその現世の不幸の根拠を、恐らくまた現代の人々よりもはるかに純粋に、「現実の人生の不完全」において見いだした。(現代の人々の多くはそれを制度の不完全あるいは特権階級の罪として感ずる。それは一部分真実である。しかし不幸の

根拠がここにあると感ずるのは誇張である。フランス革命の時にはこれらの原因を王より初めてさまざまの制度や階級から取り除いてみた。しかし結局

根拠はそれらのどこにもなかった。)上代人はその単純な思想をもってしても、

畢竟不幸の

根拠を予覚したのである。

とは言え彼らには、現世を悪として感ずる傾向はない。現世は不完全であるが、この現世のほかに何があるだろう。暗黒と醜怪とのよみの国。従って彼らが完全なるものとして憧憬するのは、

この現世より

この不完全を取りのぞいた

常世の国である。

死なき国である。それを彼らは、「地上のここでないところ」に空想した。すなわち彼らの憧憬は地上の或る

異国への憧憬であって、天上への、彼岸への憧憬ではなかった。かくのごとく、「現世を否定せずして、しかもより高き完全な世界への憧憬を持つ」というところに、上代の自然児の理想主義がある。彼らはいかに現世的であるにもしろ、現実をそのままに是認するのではなかった。若きものが老い、熱烈な恋が冷め、かくて身も心も移り行いて、畢竟生まれたものは死ぬ、というこの現実の状態は、彼らにとって、現実であるがゆえに当然なのではなかった。現実なるものは何物も永遠でない、しかし彼らは

永遠を欲する。彼らは永遠がいかなるものであるかを知らない、しかし彼らは

永遠を基準として過ぎ行くものを評価する。

もとより彼らのこの理想主義は何ら思想的な形をとらなかった。我々はそれをあの

幽かな常世の国の伝説や、また悲しい恋を歌う情死の物語のうちに見いださねばならぬ。しかし彼らがそれを明白な形に現わし得なかったということは、それが彼らにおいて強く感ぜられなかったことを意味しはしない。我々は彼らが烈しい悲嘆を表現したことを知っている。そうしてこの「自然児の悲しみ」のうちに我々は、右に言うごとき憧憬の力強く動いていたことを推測し得るのである。試みに我々が幼いころ天真な自然児として感じた悲哀を追想してみるがよい。たといそれが親しい者の死というごとき重大な瞬間でない場合でも、たとえば夕暮れ、遊び疲れてとぼとぼと家路をたどる時などに、心の底まで

滲み

入ってくるあの透明な悲哀。そこには超地上的世界の観念が存しないにかかわらず、なお無限なるもの、永遠なるもの、完全なるものへの憧憬がある。この強い予感としての悲哀こそは、自然児の心に開かれたる大いなる可能性である。

この自然人の心にとっては、宗教はまことに欠くべからざるものであった。彼らはその頼りなさのささえを要する。あたかも幼いものがすべてを委せて母に頼るように、そうしてその悲しみをも苦しみをもまた心細さをも心の限りに泣き訴えることによって慰めを得るように。自然人はこの頼るべき力を木や石に、あるいは正確に言えば彼らがこの崇拝の対象に対して行なうところの彼ら自身の儀礼のうちに、見いだした。かくてたとえば「

祓い」というごとき儀礼が彼らを守る魔力を持つと信ぜられた。しかしこれは彼らの知力の開展とともにその魔力を減じて行く。シナ文化との接触は徐々にこの傾向を高めた。たとえば「

探湯」の魔力は、朝鮮において破られたのである。

仏教は、というよりも「仏像」は、ちょうどこの機運に乗じて日本に渡来したのである。それはさまざまの反対を受けつつも結局日本人の心を捕えた。国家の事業として大きい

法興寺が起こされる。仏教反対者なる

物部氏の財産の上には慈悲に名高い

四天王寺が築かれる。――そこで日本人の心には何が起こったか。

木や石の代わりに今や

人の姿をした、

美しい、神々しい、意味深い「仏」がもたらされる。魔力的な儀礼の代わりに今やこの「仏」に対する人間の

帰依が求められる。この「仏」が哲学的にいかなる意義を現わすかは、彼らの多くにとっては問題でない。彼らはただこの仏が、彼らより見てはるかに優れたる文化人であるところのシナ人によって礼拝せられることを知っている。それは礼拝に価するものである。そうして彼らの頼りない心の「願い」をきくところのものである。この眼をもって見るとき、仏像はいかに不思議な、深い力を印象するだろう。一切の美的な魅力が、ここでは宗教的な力に変形するのである。ここにおいて彼らは、その憧憬するところの完全な世界を、これらの「仏」のなかに、あるいはそれを通じて、予感した。彼らはその抱かれようと欲する母を、仏において見いだした。

明らかに彼らは、

彼ら自身の自然人らしい憧憬の心を、仏像に投射して経験したのである。彼らの持たざるものを新しく仏教から得たのではない。が、この経験は、彼らのすでに持てるものを、力強く開展させた。漠然たる予感として存した完全の世界への憧憬は、この

経験のゆえに、より高い内容を獲得した。たとえば彼らが

祓いの儀礼の内に頼るべき力を感じている間は、その力によって示唆される永遠者は非人間的なある者である。しかるに彼らが、ほのかに

微笑める

弥勒あるいは観音の像に頼るべき力を感ずる際には、そこに人間的な愛の表情が永遠なるものの担い手として感ぜられているのである。幼児を愛する母の表情、あるいは

無垢なる少女の天真なほほえみ、それらは彼らにとっても美しい嘆賞すべきものであったに相違ない、しかしそれは単なる現実であって憧憬の対象ではなかった。しかるに今や彼らは、これらの現実の姿を

象徴として憧憬の対象に接することを学んだ。語をかえて言えば、これらの人間的な美しさが完全なる世界の片影であることを学んだ。これは非常な進展である。この契機によって彼らは、理念としての「法」の世界への第一歩を踏み出すのである。

日本へ来た最初の仏教が、哲理でもなく修行でもなくして、むしろ

釈迦崇拝、薬師崇拝、観音崇拝というごとき名をもって呼ばるべきものであったことは、日本人にとって幸福であった。もしそれが造寺造塔を第二義とする道元の仏教のごときものであったならば、かく順当に受容せられたかどうかは疑わしい。あるいはまた、一切を抱擁する大乗教のうちから、ただかくのごとき仏像崇拝のみが摂取せられたと見ることもできよう。いずれにしても、仏教の最初の受容が単に外来のものの盲目的な受容ではなくして、日本人の側における順当な精神開展の一段階であったことは認めなくてはならぬ。

かくして受容せられた仏教が、現世利益のための願いを主としたことは、自然でありまた必然である。彼らは

現世を否定して彼岸の世界を恋うる心を持たなかった。彼らには現世は悲しいものではあっても悪ではなかった。現世的福祉と精神的福祉とは一つであった。従って彼らは、痛みを覚えた幼児が泣き叫んで母を求めるように、病めば必ず熱心に

願をかける。わが国の確実なる記録の最も古いものは法隆寺薬師像及び釈迦像の光背銘文であるが、両者はいずれも労疾による誓願を語るのである。がこれを、ある人々のように、「功利的」と呼ぶのは正当ではないであろう。彼らの信仰の動機は、物質的福祉のために宗教を利用するにあるのではなくして、ただその生の悲哀のゆえにひたすらに母なる「仏」にすがり寄るのである。この純粋の動機を理解せずには、彼らの信仰は解し得られないと思う。

しかしながら、彼らがいかに現世的であるにもしろ、彼らは現世を限定する大いなる事実からのがれることができぬ。その事実とは、死である。そうしてそこに彼らの悲哀が頂上に達する。

この悲哀のうちにすがり寄られるところの「仏」は、彼らの持ち得る最高の憧憬に答えるものとして、また彼らのうちに最深の意義を開顕した。ここに彼らの「彼岸」に対する理解が始まる。「彼岸」とは彼らにとって解脱の世界ではなくして死後の世界である。死後にこそ真実の生活がある。そうしてそれをこの人の姿をした仏が保証する。この信仰によってこそ彼らは死の悲哀を慰められることができたのである。これは上代の自然人が烈しく求めて、しかも得ることのできない慰めであった。今や彼らはそれを、「仏像において

高められた人間的なもの」のおかげで、得ることができる。

天寿国繍帳にいうところの、「

世間虚仮、

唯仏是真」や、あるいは天寿国における聖徳太子往生の状の空想のごとき、明らかにこの種の慰めを投影したものである。

推古時代の一般人はかくのごとくに仏教を理解し信仰した。それは仏教の理解としては浅薄である。しかし彼ら自身の精神開展の側から見れば、きわめて意味が深い。これを眼中に置いて考えるとき、法隆寺の建築や、夢殿観音、百済観音、中宮寺観音などの仏像は、彼らの創作として最もふさわしいものになる。これらの芸術こそ実にあの悲哀と憧憬との結晶ではないか。

これらの芸術が単なる模倣芸術でないということは、オリジナルな創作を模倣品から区別するあのまごう方なき生気を知っているものにとって、論を要しないことである。が、それは右のごとき観察によって裏づけられることを必要としないでもない。なぜならこれらの芸術を模倣芸術と見る論者は、当時の日本人がこれらの芸術によって表現すべき何らの内生をも持っていなかったと盲信しているからである。これらの盲信が根もない独断であることは、右の観察によって立証せられたことと思う。我々は、あのような偉大な芸術を創り出した人々を、もっと尊敬すべきではなかろうか。

視点を変える必要は単に芸術に関してのみではない。仏教の理解がかく日本人自身の内生活に即して始められたとすれば、総じて日本人のこの後の思想の開展、政治の発達等も、異なった眼で見られることを必要とする。単にシナの「模倣」だという言葉で一切を片付けようとする人々は、我々自身の時代の西欧文化との関係を参考として、模倣なる語がいかに多くの意味の濃淡を粗雑化し去るかを省みるべきである。

(大正十一年、六月)

[#改丁]

仏像の

相好はただ単純な人体の写実ではなく、非常な程度の理想化を経たものである。そうしてその理想化は、ギリシアの神像においては

人体の聖化を意味しているが、仏像においては「

仏」

という理念の人体化を意味している。が、もとよりそれが造形美術である限り、芸術家は、この

理念の人体化に際しても、必ずや彼自身の人体の美の観照を基礎としているに違いない。

儀規によって明確に規定され、また絶えず伝来の様式を踏襲しているにかかわらず、東洋各国の各時代の仏像がおのおのその特殊な美を持つことは、単に造像の技巧の変遷のみならず、またこの芸術家の独自なる創作力を考えずには、理解し得られないであろう。自分はここに厳密な様式伝統の束縛にかかわらず、なお芸術家が自由に働き得た「余地」を、発見し得ると思う。そうしてこの「余地」こそは、実はおのおのの国と時代の仏像を、その芸術的価値において根本的に規定するものである。

このことをここには主として仏像や菩薩像の相好について考えてみたいと思う。

自分の考察は、

白鳳天平の仏菩薩像を眼中に置いて、これらの像の作者がいかなる人体の美を生かせて彼らの「仏」と「菩薩」とを創作したかについての、一つの落想から出発する。

ギリシアの流れを汲んだ西洋美術の写実的な美しさに親しんだ者には、仏像や菩薩像は多くの不自然と空虚の感じを与える。自分も十八歳の時、

関野貞氏の日本美術史の講義に間接に刺激されて、初めて奈良の博物館を訪れ、痛切にそれを経験した。仏像のあの眉と目との異様な長さ、頬の空虚な豊かさ、

二重顋、

頸のくくれ、胴体の不自然な釣り合い、――それらは自分に多いか少ないか反撥を感じさせずにいなかった。ただ

秋篠寺の

伎芸天や

興福寺の十大弟子のごとく不自然さの認められないものにおいてのみ、自分はこだわりなく没入し得たのであった。が、これらの不自然や空虚の感じは、通例、仏像や菩薩像に親しむにつれて薄らいで行き、その代わりに、そこに西洋美術の美しさとは質を異にした美しさが、見いだされてくる。そうしてこれらの特殊な、以前には不自然に見えた相好が、いかに仏像や菩薩像に必要であるかが理解される。が、それは何ゆえであるか。何ゆえにこの相好が仏菩薩として美しいのであるか。この疑問については、それがインド及びシナ伝来の様式であるという以外には、久しい間何の答えをも自分は見いだすことができなかった。しかるにこの疑問は、ついに

嬰児によって自分に解かれたのである。

最初自分は、生まれて間のない嬰児の寝顔を見まもっていた時に、思わず「ああ仏様のようだ」と言おうとした。が、その瞬間にまた

愕然として口をつぐんだ。我々の日常語においては、「仏」という言葉はその本来の深い意義を失って、ただ平俗に「死人」を意味する。(初めは

弥陀の信仰を背景とした慰めの心づかいから起こった用法であろうが、やがては、深い観念を現わす言葉を浅薄化するという日本に著明な傾向の有力な一例となったのである。)すでに死人を意味する以上、自分は内に残存する原始的な信仰――不祥な言葉が不祥な出来事を引き起こすという言葉の魔力の信仰によって、この「縁起の悪い」言葉を避けざるを得ない。が、こうして内に閉じ込められた自分の感想は、その魔縛のゆえに、一層特殊な力をもって自分の内に固執した。この後自分は嬰児のにおやかな顔を見るごとに、また湯に浸って楽しげに手足をおどらせるその柔らかな肢体を見るごとに、特にその神々しい、「仏」のように清浄な肉の感じを嘆美せずにはいられなかった。かくて幾月かを

経る内に自分は、仏像や菩薩像の作家がこの最も清浄な人体の美しさを捕えたのに相違ないことを、――すなわちこの美しさを成長せる人体に生かせることによって彼らの「仏」や「菩薩」を創作し得たのに相違ないことを、確信するに至ったのである。

嬰児と仏菩薩像とはどういうふうに似ているか。まず著しいのは、目である。が、この類似はどの時代の仏菩薩像においても認められるというわけではない。推古式彫像の目は比較的単純な弧を描いている(夢殿観音、百済観音、法隆寺金堂釈迦及び薬師)。やや複雑な曲線を描くものでも、顔全体に対するその釣り合いが普通の人体におけるそれに近いために、その曲線をきわ立って感じさせないか(中宮寺観音)、あるいは感じさせてもそこには柔らかい感じを欠くか(広隆寺弥勒)である。これらには嬰児のそれと比較すべき何物もない。しかるに白鳳以後の彫像(薬師寺三尊、同

聖観音、三月堂本尊、同

両脇侍、

聖林寺十一面観音等)になると、

上瞼の線はあの、初めに隆起して中ほどに沈み、再びゆるやかに昇って目尻に至ってまたゆるやかに降るという複雑な曲線になり、それをうける下瞼の線も、長い流動を印象する微妙な彎曲をもって、鋭い目尻のはね方まで一気に流れて行く。そうして目の「長さ」を特に強く人に印象する。それは、やや伏せ目になった、あるいは閉じた、通常人の目において、一般に認められる曲線ではあるが、しかし一見したところ非常に様式化せられたという感じを与えるものである。しかもこの様式化せられた感じこそ、自分をして嬰児の顔に仏像との類似を感ぜしめた第一の原因であった。眠れる嬰児の目の、あの

生々しく微妙な、長い、新鮮な明白さを持った曲線は、やや成長した子供、少年、あるいは

大人の目に見られると同じき曲線でありながらも、ただその、後には失われ去るところの、柔らかい、新鮮な明白さのゆえに、他に見られない清浄と端正との印象を与える。それは確かに仏像そのままである。ここにおいて自分は、逆に、仏菩薩像の目の清浄と端正とが実は嬰児のそれを借りたものではないかと思いついたのである。

この目の上に大きい曲線を描く眉もまた同様である。毛の明らかに生いそろった眉からはもはやあの端正な曲線の感じは得られない。しかるに嬰児の、あるかなきかのごときうぶ毛によって作られた眉は、まさに仏菩薩像のそれのごとくに、柔らかく大きい、そうして端正な感じを持っている。眉と目との間のあのふくらみのある広さもまた同様である。それはただ半ば閉じられた目であるがゆえではなく、視神経の疲れをかつて感じたことのない新鮮な瞼であるがゆえに得られる感じなのである。

この目と眉との顔全体に対する釣り合いも、推古式彫像(百済観音、夢殿観音、中宮寺観音等)においては

大人のそれが用いられているに反して、白鳳天平の代表作においては、大人のそれとは非常に異なった、明らかに嬰児のそれを思わせるものが用いられている。すなわち目の長さは、目より下の鼻の長さと同じであるかあるいはそれよりも長く、従って目と眉とが顔全体のうちに特殊な大きさをもって秀でているのである。もとよりこの事は右の諸作に限った特徴ではない。推古式彫像の中でも法輪寺

虚空蔵や広隆寺弥勒やその他小さい

金銅像においては目は非常に大きい。が、その大きさはある表情を現わすための誇大、あるいは技術が幼稚であり作者が原始的であるための無意識的な誇大である場合が多い。ここに問題とするのは、顔全体において微妙な調和を持つところの、

特殊な大きさである。そうしてその特殊な大きさを、我々は嬰児の顔においてさながらに見いだすのである。このような微妙な調和は、偶然に、あるいは漠然と、何のモデルもなしに作り出せるものではなかろう。我々はそこに嬰児の顔の美しさが利用せられていると見るのを至当と思う。

鼻及び唇は比較的に特徴が少ない。しかし鼻について言えば、推古時代の三傑作が、その単純な鼻のつくり方にかかわらず、なお成長した人間の鼻の美しさをきわめて鋭く捕え、そのために実に柔らかい感情に充ちたプロフィイルを持っているに反して、白鳳天平の諸作は、その十分に巧妙な技巧にかかわらず、決して成長した人の持つような「美しい鼻」を現わしてはいない。それは比較的に低く、小鼻が左右にひろがり、そうして肉の厚みが多すぎる。しかもその印象する所は大人において見られるこの種の鼻の感じではない。これこそまさにあの肉の軟らかい、鼻軟骨の固まらない、嬰児の鼻なのである。また唇について言えば、微妙な表情を含んだ夢殿や中宮寺の観音の唇が、無心の嬰児のそれでないことは言うまでもなく、また表情を含まない唇でも、推古式彫像においては多く輪郭の端正さを欠いている。しかるに白鳳天平の仏菩薩像の唇は、無心にして何の表情をも含まないとともに、実に明らかな、端正な輪郭を印象するのである。そうしてそれは目の曲線におけると同じく、一般人に通有な輪郭でありながら、ただその新鮮な明白さのゆえに嬰児において特に強く、特に清浄端正に感ぜられるところのものなのである。

頬の肉づけにおいては我々は目におけると同じき著しい特徴を見る。推古の三傑作の頬は、明らかに意味ある表情をふくんた、そうして肉のしまった、成長した人の頬である。が、白鳳天平の諸像においては、この種の表情は全然現われておらず、またそのふくらみも、成長した人の頬としては実に空虚であるが嬰児の柔らかい頬としては十分に我々を承服せしめるところの円さである。そうしてこの円い頬と目鼻口などとの美しい釣り合いも、――すなわちたとえば法隆寺壁画の西方阿弥陀仏の面相におけるごとく、顔面の周囲に比較的多く余地のあるあの

寛やかな朗らかな調和の感じも、――

面長な推古仏には見られず、また円く肥え太った大人の顔(それはむしろ過冗を印象して端正な感じを与えない)にも見られず、ただあの神々しい嬰児の顔の特殊な釣り合いにおいてのみ見られるものである。

顋と

頸の

くくれもまた同じく推古時代の彫像においては用いられず(たとい用いられたとしてもただ線条をもって暗示するに過ぎず)白鳳天平の諸像に至って初めて熱心に写実的に現わされるものであるが、ここにもまた我々は肥満せる大人のそれに全然見られない、そうしてただ

健やかに太れる嬰児の肉体においてのみ見られるあの清浄な豊満さを認め得るのである。肥満せる肉体に特有なこのくくれが、何ら

肉感的な印象を与えることなく、ただ端正に聖なる豊かさをのみ現わすというようなことは、その作家が嬰児の肉の美しさから得た霊感を根拠とするのでなくてはあり得ないと思う。

さらに我々は体全体についても同じ観察を繰り返すことができる。推古式彫像の体躯が一見したところ人体の釣り合いを無視しているように感ぜられるに反して、白鳳天平の彫像はかなり確かな写実を基礎としているように見える。がそれにもかかわらず我々は、たとえば薬師寺の薬師三尊のあの柔らかく緩んだ胸や腹の肉づけなどを見れば、そこに

大人の体としては許し難い

うそを見いだすであろう。ただそこに嬰児の肉体のあの柔らかい円さが生かされているゆえに、その大人の体としての

うそが仏菩薩の体としての

まこととなるのである。同じことは手足の細部の実に端正なつくり方や、あるいは胴の不自然な長さや、腰のつがいの非写実的な形などについても言えると思う。発達した筋肉を内に蔵しているとは思えない手足、正常な

骨骼を内に蔵しているとも思えない胴腰、それらは大人としては不可能であっても、嬰児としては実に必然で、また実に仏菩薩にふさわしいのである。

ところで我々は、仏像や菩薩像において嬰児の再現を見るのではない。作家が捕えたのは嬰児そのものの美しさではなくして、

嬰児に現われた人体の美しさである。それによって彼は、「嬰児」ではなくして「仏」や「菩薩」を表現する。従って仏菩薩像は、いかに嬰児の美しさを生かせているとはいえ、決して嬰児を印象しはしない。宇宙の根元的原理であるところの法の姿、その神聖さ、清浄さ、威厳、威力、――総じて嬰児の持たざる深き内容こそ、ここに現わされようとしているものなのである。すなわち仏菩薩像の作家は嬰児を

通じて仏菩薩を現わそうとした。これはあのキリストの嬰児讃美の心持ちを、芸術において生かせたものではないであろうか。

仏菩薩像の作家が表現せんと欲する仏菩薩は、経典の説く所によれば、ギリシアの神々のような具体的な幻相を伴なったものではなくして、むしろ理念である。もとより経典はこれらの仏菩薩にもおのおのその形姿や浄土を与えてそれを感覚的なる事物によって描いてはいる。しかしそれは理念の象徴的表現であって、「身長八十万億

那由他由旬、……その円光の中に五百の

化仏あり、一々の化仏に五百の化菩薩あり、無量の諸天を侍者とす、……また八万四千種の光明を流出し、一々光明に無量無数の化仏あり、一々の化仏に無数の化菩薩あり」(

観無量寿経、

観音)というごとく、ほとんど視覚の能力を絶するものである。ただ釈迦仏の三十二相(

仏本行集経、相師占看品)のみは最も具体的な描写であるが、しかし「皮膚、一孔に一毛

旋り生ず、身毛、上に

靡く」というごとき、彫刻に表現し難き多くの相を除いて、表現し得る相はすでにインド伝来の様式の内につくされている。かくて仏像作家にその創作の根本的な動力を与えるものは、仏菩薩の理念が彼の内に呼び起こした霊感でなくてはならぬ。彼らは伝来の様式が与えた輪郭の内にこの霊感を充たせることによって、模倣芸術に見られない原本的な美しさを創り出し得たのであろう。この際彼らが、その霊感を託するものをあらゆる人体の美のうちの最も超人間的な最も清浄な美に求めることは、そうしてその美を現世の汚れと苦しみとに染まること最も少なき嬰児の肉体において認めるということは、彼らに芸術家的本能を許す限り、承認していいことである。嬰児の肉体のあの無心な、天真な美を抽出し統合して、これをあらゆる悪と悩みとの克服者の姿に高める、――これはキリストのあの嬰児讃美にもかかわらず、ギリシアの流れをくむ美術家の何人もかつて試みなかったことである。そうしてまた「仏」や「菩薩」の理念を現わすに最も適した方法の一つである。我々はこの事の理解によって、あの寂然と坐しあるいはたたずむ仏菩薩が、何ゆえにあのユニクな深き美を示すかの理由に到達し得ようと思う。

が、ここで当然起こってくる疑問は、日本の彫刻家にこれほど意味深い創作力を認めていいかどうかである。彼らは伝来の様式を踏襲した。もし右に観察したごとき諸点がすでにインドあるいはシナの仏菩薩像においても認められるとすれば、白鳳天平の作家が自ら嬰児の美を生かせたということは直ちには許されぬであろう。そこで我々は右の視点から仏教芸術の全体を回顧してみなければならぬ。

仏菩薩像が初めて仏教芸術に現われたのは、ガンダアラにおいてである。そうしてそれは、ギリシア末期の写実的手法によって、三十二相を具備していたと伝えられる人間釈迦、あるいはその侍者としての菩薩を表現している。が、そこに理念を現わすために嬰児の美を利用したという痕跡は全然ない。横に長いあの目の線はすでに現われてはいる。しかしそれは瞑想に沈んで半ば閉じた目であって、そこに多くの知的なひらめきが見られる。くびのくくれのごときも明らかに認められはするが、それは肥満せる大人の

頸である。我々はここにギリシア彫刻の末流を認め得るのみであって、東洋固有のあの寂然たる美を見いだすことはできない。

中インド式仏菩薩像に至っては、多くの点においてすでに白鳳天平の仏菩薩像を先駆している。その伏せた目、長い眉、くびのくくれ、時には眉と目との特殊な大きさ。しかしたとえば目の大きさについて言えば、中インドの最も古き仏像とせられるマトラ博物館の仏坐像におけるごとく、アッシリアの彫刻に通有なあの「威力を現わすための目の誇大」の認められるものがあり、あるいはまた細長き型にあっては、女の大きい目に見られるようなあの複雑な感情を表現したものがある。そうしてこの目の大きいことは必ずしも全体に通じた特徴ではない。一般的に言ってこれらの仏像はきわめて人間的であり、その厚い下唇や円くしまった頬や意味ありげな目のふせ方などにおいては、むしろひそやかにして強い肉感的な表情がある。様式の酷似にかかわらず我々は白鳳天平の仏像との間に顕著な質の相違を認めざるを得ない。

しからばシナの仏菩薩像はいかん。

雲崗石窟の遺品によって見れば、我々が推古彫刻の

先蹤として考えている北魏式彫像は、実は北魏美術の一半に過ぎぬ。それはガンダアラの流風が漢式に変質されたものであって、他の一半すなわち中インド式の彫像とは著しく質を異にしている。そうしてこの後者は、その姿勢や体格の現わし方や

衣文の刻み方などにおいて、ほとんど全然中インド式であるにかかわらず、その与える印象において実に著しくインドのそれと

距たっているのである。その原因の一つは、技巧がインドほど精練せられていないことであろう。が、それに関連してさらに有力な原因を自分は、これらの仏菩薩像が写実を遠ざかって超地上的な印象を与える点に認め得ると思う。これは一方からは嬰児の肉体の美への接近とも見られる。第三洞の大きい仏と菩薩のごとき、嬰児の美に直ちに基づいているとは言えぬが、しかし種々の点において少なからず嬰児を思わせるものがある。小児の裸体像を無数に按配した天井装飾などの試みられている点から考えても、雲崗の彫刻家のうちに嬰児の美を生かせることに目ざめた人がなかったとは言えぬ。しかし何人も直ちに気づくだろうごとく、この嬰児に似た肉づけのうちには、なお清浄の感じは十分に生かされていない。そこには多分にエキゾティックな肉感的な感じを混入し、そのゆえに特殊な魅力を作り出しているのである。

この様式の流れをくみ、さらに著しく中インド式の影響をうけ、中央アジアで特殊な発達を見せたガンダアラ式をも取り入れつつ、力強い創作力によって新しい洗練の極致に達した初唐の彫像においては、我々は白鳳天平の彫像の直接なる模範を見る。日本人はただこの偉大なる芸術に追随せんことを欲したのであって、こまかき細部に至るまであえて異を立てようとはしなかった。が、なお我々は、この豊満な芸術においても、白鳳天平の仏菩薩像ほどに典型的な嬰児の美の様式化を認めることができぬ。我々があの嬰児に似た相好のうちになお感ぜざるを得ないのは、正倉院樹下美人図に見られるような、豊かな肉づきの女体の美である。それは柔らかい、新鮮な、時には清らかな美を感じさせる。しかし嬰児の美におけるごとき無心、天真の趣は乏しく、なおひそやかに肉感的であると言わざるを得ぬ。

かく見れば白鳳天平の仏菩薩像は、嬰児の美を生かせる点において決して原本的であるとは言えぬが、しかもそれを純粋に生かせ、それを強調し、そこから特殊な美を造り出した点において実に唯一だと見られてよい。これらの彫刻家は、嬰児の美から仏菩薩を造り出すという全過程を自分でやったのではないかも知れぬ。彼らはすでにこの方向に高い程度において完成せられた彫像をうけ入れ、それに追随し、それによって準備を整えたであろう。が、最後の一着手は、――すなわちこの完成せる様式を踏襲しつつその中の一つの特殊点を、嬰児の美を、強調することは、――彼の原本的な創作心においてなし遂げられたのである。それは一方から見れば、唐の彫像の有する豊かな美を狭め、従って芸術を小さくすることにもなるであろう。しかし他方から見れば、それは仏菩薩の表現としての芸術を最も純粋に、最も目的に近く、押し進めたのである。この仕事は造像の全技巧から見れば、ただわずかの部分的な変更に過ぎぬかも知れぬが、しかし作品に実現された統一は、このわずかの変更のゆえに、著しくその質を変ずるのである。これによって我々は、様式の上からは全然区別することのできない、そうして実際上には印象を異にする唐の彫像と白鳳天平の彫像との間の、真実の差違を理解し得ようかと思う。

白鳳天平の仏菩薩像をかく特性づけることによって、我々はまた時代による仏菩薩像の変遷をもよりよく理解し得る。推古彫刻と白鳳天平彫刻との相違は様式の差違から見てもすでに明白であるが、しかし後者が嬰児の美を生かせたに反して前者が清らかな

少女の美を観音にまで高めたことを思うとき、これらの彫刻の持つ内容がいかに根本的に相違するかは一層明白となる。また密教美術が輸入されるとともに新しく起こった様式も、あらゆる肉感的なものにおいてさえ法の姿をながめる密教の思想が、成熟せる

蠱惑的な女体をその蠱惑的なままに観音に高めるというごとき(たとえば観心寺の如意輪観音)あの著しい傾向を生んだことの理解によって、一層明らかに特性づけられるであろう。藤原時代に至っては、この密教の傾向が柔らかく感動的に変質され、恋の眼に映ずる男女の美しさが仏や菩薩に高められた(鳳凰堂本尊、中尊寺

一字金輪)。かくて芸術家が、その生かすべき美の霊感に動いていた間は、おのおのの時代に特殊な美しさを持った仏菩薩の像が作られたのである。様式の変遷は全極東的な推移において理解せられるとともに、またこの芸術家の心における変遷を顧慮することによっても理解せられなくてはならぬ。

(大正十一年、四月)

[#改丁]

仏教美術の様式展開を考察するについては、二つの事を念頭から離してはならない。一は、同じく仏教美術と呼ばれて同じき題材を取り扱いながらも、様式としては全然別種類のものの存することである。たとえば推古様式と天平様式との間には、ゴシック様式と古典様式との間に存するとほぼ同様の相違が認められなくてはならない。次には、インドにおける仏教美術の展開とシナ日本におけるそれとが、それぞれ異なれる径路を取れること、及び日本はシナにおいて発生せる潮流の中に動きつつそれ自身の展開を遂行せることである。インドにおけるガンダアラ様式や中インド様式と、その影響の下になれる

六朝様式とは同じものでない。また推古様式は六朝様式に属するものではあるが、しかし単なる模倣と見らるべきではなくして、むしろ六朝様式の純粋化あるいは完成と考えられねばならない。

天平美術の様式は通例初唐及び盛唐様式の輸入ということによって説明せられている。確かにこの輸入が天平様式を発生せしめる機縁となったことは疑いがない。しかしそれによって天平様式が唐の美術の模倣に過ぎないと考えるのは、当時の日本文化をシナ文化と対峙せるもののごとく取り扱い、日本をシナから引き離して考うるゆえである。当時の東アジアにはただ一つの文化潮流があり、日本人もまたその内部において働いたに過ぎぬ。シナにおける種々の変動はまた日本における変動でもあった。隋唐の政治的統一や西方との盛んな交通は、天智天武時代の政治的社会的大変革やシナとの盛んな交通と相応ずる。それは外形的な模倣ではなくして、内部に同じき時代精神の踴躍せるを証示しているのである。当時の日本の特殊性はただこの

同じき文化潮流内における地方的、民族的特殊性として理解されねばならない。かく見るとき、天平様式がまた唐の様式の内部において芸術的に最も純粋化せるものとして、日本人の独自性を示すゆえんも理解せられるであろう。推古様式より天平様式への展開は、六朝様式より初唐様式への展開の特殊化にほかならぬとともに、またその展開を最も鋭く、最も純粋に遂行したものと考えてよい。

推古様式と天平様式との間には本質上の相違が存しているが、白鳳より天平に至る諸美術は様式上同一の本質を持っている。この意味から我々は天平様式の名によって白鳳より天平に至る諸美術の様式を言い現わし、いわゆる白鳳時代を前期、奈良朝特に聖武孝謙時代を後期として、この間に

同一様式内の開展があると考える。まずこの開展の考察から始めよう。

白鳳美術においてはすでに顕著に推古様式との原理的な分離が見られる。形に現われた点について言えば、推古様式の本質的特徴をなしているところの「抽象的にして鋼鉄のごとく鋭き線」や「抽象的な肉づけ」などを離脱することである。しかしこの分離は二つの方向に向かって行なわれている。一は薬師寺

聖観音、法隆寺壁画などにおけるごとく、直観の喜びの表現を著しい合理化の傾向と結合して遂行せるものである。ここにはいわゆるギリシア仏教式特徴が芸術的に醇化されて現わされているのを見る。北インドあるいは中央アジアのギリシア仏教式遺品は、ルコックの呼ぶごとく、古代末期の様式に属するとも言えるであろうが、白鳳の美術は決して末流的なものではなくして新鮮な溌剌とした新様式である。第二は橘夫人念持仏、新薬師寺香薬師などにおけるごとく、この新様式と推古様式との巧妙な融合に成功せるものである。精神の直接的な表現を目ざす様式がいかに直観の喜びや合理的な造形を慕い求めるに至ったか、――この内面的な開展の歩みを我々はこの派の作品に見いだし得ると思う。

次の時期に至れば、右の二傾向、すなわちギリシア仏教的様式の醇化と認めらるるものと推古様式のギリシア化と認めらるるものとのいずれもが止揚せられて、両者の特徴を外において滅するとともに本質的に内に生かせたる天平様式が出現する。その最も代表的な例を我々は三月堂本尊に侍立せる白く剥落せる二つの

塑像(

日光月光)や、戒壇院の四天王や、

聖林寺十一面観音などに見いだすことができる。不幸にして我々はこれらの作品の製作年代を明らかにしないが、天平五年に僧

良弁のために建立せられたと伝えられる三月堂中の乾漆諸像が、すでに明らかに天平様式を示しつついまだなお十分に自由の感じを与えないこと、及び大仏殿前大燈籠の浮き彫りや

唐招提寺金堂の諸像が言わば成熟の極度における沈滞を思わせることを考え合わせれば、完成に迫り行く力を保持しつつ完成を示せる右の諸作は、東大寺造営以前、三月堂建立以後の製作と見るべく、ここにも我々は内面的な開展の歩みをたどり得ると思う。

右のごとき前後期の開展や後期の内部における開展が、唐におけるそれとちょうど平行しているか否かは、自分のいまだ明らかにせざるところである。薬師寺聖観音や法隆寺壁画のごとき作品が唐の遺品中に存せざるゆえをもって、この種の様式が西域より

唐を素通りして日本に渡来したと説く学者もある。しかし我々の乏しい知見によれば、中央アジアのギリシア仏教式美術にも、またはアジャンター等のインド美術にも、右の諸作と全然様式を同じゅうするものは存しない。右の諸作は西方のものに比して明らかに芸術上の純粋化を示している。そこでこの純粋化が唐人の仕事であるかあるいは日本人の仕事であるかがここでは問題なのである。それが遺品によって決定し得られぬとすれば、我々は一歩を

退いて少なくともこの仕事が当時のシナ日本を含む東亜文化圏内での仕事であることを認めればよい。そうして右の諸作の製作地が日本であることに基づき、日本人の内にもこの仕事の有力な選手が存したことを認めればよい。次いで我々は天平の諸作をそれと近似せる唐の作品と比較し、天平の諸作が芸術としてより多く純粋であることを看取する。そこでたとい唐において日本と同じき様式開展が日本よりも早く日本に対する模範として行なわれたとしても、それをより純粋な形に高めたのが日本であると言い得るであろう。しからば新しき様式が唐より輸入せらるるごとに日本において新しき様式が始まるのは当然であり、また唐において存した様式展開の必然性がそのまま日本におけるそれとなっているのも当然であって、もしそれがなければ日本人の独自の仕事はできなかったことになるであろう。

右のごとき考察によって我々は、唐よりの影響を顧慮することなく、天平様式を推古様式より展開しいでたものとして、またそれ自身の内に展開の段階を含むものとして理解することができる。

まず彫刻についての考察から始める。

推古彫刻においては、人体を形作る線及び面が、人体の形を作ることを唯一の目標とせず、それ自身に独立の生命を持っている。しかるに天平彫刻においては、人体を形作れる線や面は、人体の輪郭、ふくらみ、筋肉や皮膚の性質、さらに衣の材料的性質やそれに基づく流れ方

皺の寄り方、衣と体との関係などを、忠実に表現することを目ざし、

この目標と独立にその生命を主張することはない。線や面はその現わさんとする客観(

見られたもの)に隷従し、主観はただこの客観を通じてのみ表現せられるのである。戒壇院四天王や三月堂の月光と百済観音との対比はこの差別を明瞭に示すであろう。百済観音においては、その衣文は意味の上で衣を示しているが、しかし衣の直観的性質は全然表現せられていない。あの下半身の鋭き垂直線は、ただ木において刻み出される以外には、いかなる衣においても認め得られるものでない。しかるに月光天が身にまとうのは、内に包む肉体の微かな凹凸からも影響を受けずにいられぬような柔らかい織物である。四天王が身にまとうのは恐らく獣皮によって作られたらしい武具であって、干せる皮の堅さ、体に合わせて作るための力強い

撓げ方、その皮を固く緊着せる帯の織物としての柔らかさなどが、実に細かく表現せられている。特にその肩の

扣金のごとき、皮と細き金属とで作られたことが塑土によって遺憾なく現わされている。この相違はその肉体について同様に認められる。百済観音の手は実に美しい手である。しかしそれが美しいのはその輪郭が我々の胸を打つように美しく走るからであって人の肉の手の美しさを表現しているがゆえではない。あの輪郭の鋭さや堅さは人の肉に属するものとは言えない。もとよりそれは人の手を

意味する形である。しかし人の手の直観的な性質は捨て去られている。それに反して月光天の左手はいかに肉の手として美しいであろう。輪郭の美しさは同時に指や指先や手首などの肉の柔らかさ、皮膚の細やかさなどの美しさである。

しかし、右のごとき写実が天平様式の唯一の特徴なのではない。元来この写実は、西洋古典美術におけるごとく、現実の人の姿から現実的に存しない理想の姿を睨み出し、それを表現しようとしたものでもなければ、また一般に自然において美の規範を見るというごとき写実主義の態度から出たものでもないのである。天平彫刻は人体の直観的性質を鋭く把捉しているとはいえ、この直観的な姿それ自身を永遠に価値あるものとして取り扱ってはいない。すなわち直観的な人体の美が出発点なのではなく、人体を手段として内より表現を迫る精神的内容が最奥の製作動機なのである。この点においては前述のごとき著しい差違を持つ推古彫刻と軌を一にしていると見なくてはならぬ。しかし推古彫刻がその直接の精神的表現のために特殊の抽象的な線や面を択び出すに対して、天平彫刻は特殊の写実的形象を択び出し、それを手段として用いる。ここに天平様式における写実の特殊性が見いだされるのである。そうしてこれが天平様式の第二の特徴と見らるべきものであろう。

内より表現を迫る精神的内容が特に力強くそれ自身を主張するとき、視覚作用は絶えずその根元によって

掣肘せられる。見られた物象のある物は内心の律動に共鳴し、他の者は共鳴せぬ。この共鳴する物象のみを択び出し、それによって特殊な形を作り出すのが天平様式における製作過程である。これは一見西洋古典様式における理想化と似ているようであるが、ここにはかつて「人体を神の姿に高める」過程と「神を人の姿に表現する」過程との相違として漠然言い現わした区別が存すると思う。ギリシアの彫刻家がある美しい女の体からアフロディーテーの像を作り出す場合には、彼はそのモデルから多くを捨て多くを付加するが、しかし彼をしてこの取捨を行なわしむる標準は

その現実的な女体において彼が直視した理想の姿である。もとよりこの理想の姿は彼が経験によって作り出した寄せ集めの姿ではない。彼の経験の根柢にあり、彼の経験を導くところのイデアである。しかも彼はこの理想の姿を現実の女における直視により

初めて一つの全体としてつかむのである。イデアが自覚さるる時、それはすでに一つのまとまれる「理想の姿」として、言いかえれば

具体的な人の姿に対する

取捨の標準として作者の内に生きているのである。しかるに天平の彫刻家は、現実の人の姿の内に「理想の姿」を直視するのではない。彼らにとっては理想は決して姿となり得ないものである。姿は総じて象徴にほかならない。従ってこの象徴としての姿は、具体的な

一つの現実の姿からではなく

多くの現実的の姿から、理想の標準のもとに択び出され構成されたものにほかならぬ。この事実を証示する著しい例は、天平の仏菩薩像の体が嬰児の肉体から作り出されていることである(「仏像の相好についての一考察」参照)。嬰児の肉体をモデルとしてしかも堂々たる偉大性を作り出すということは、全然他に類例を見ない。作者は一つの嬰児の姿において仏の姿を直視したのではない。嬰児の体の細部はただ手段として用いられ、本質的には嬰児と縁なき象徴的な姿が構成しいだされたのである。もとより天平の作者がすでに象徴として構成された姿を幻視するということはあったであろう。しかしこの幻視された像が製作の動機となる場合には、前述のごとき写実の特殊性は一層よく理解せられると思う。

以上のごとく考えれば、天平様式の根柢には、その視覚形式を支配する仏の理念が存している、ということが明らかになる。そうして推古様式から天平様式への展開も結局仏の理念についての理解の推移と平行的に考え得られると思う。これはやがて日本における仏教思想史の題目であるが、自分の乏しい知見をもってすれば、美術の様式と思想的あるいは宗教的理解とは確かに相関の関係にあり、両者の根柢に時代精神を想定することも決して困難ではない。(「推古時代における仏教受容の仕方について」参照。白鳳天平時代の仏教思想については南都六宗における熱烈なる学問的研究を理解するを要する。)なおまた右の考えは、天平様式より弘仁貞観様式への推移において、より著しく看取されると思う。

絵画についてもほぼ同様なことが言える。法隆寺金堂壁画や薬師寺吉祥天像などにおいては、特殊な律動を持った、抽象的な鋭い線の支配はもはや見られない。輪郭の線はなだらかに走り、形象の直観的な性質を現わすに専らである。

玉虫廚子の

密陀画における人物や樹木を金堂壁画と比較すればこの事は論議の余地なく明白である。前者は人物を意味する形に過ぎぬが後者は人物をその十分なる直観的な性質において描写する。しかもそれが一定の視点から択び出された形象によって構成された像であることは彫刻と異ならない。壁画西大壁の

脇立ち

勢至が、きわめて人間的な同時にきわめて人間を離れた印象を与えるのはこのゆえでなくてはならない。作者はあれほどに女性的な肉体を描きつつ決して女性としての印象を作り出さないのである。また玉虫廚子の密陀画が、その線の奇しき律動によって、一種神秘的な、同時に鋭い哀感を起こさせるに対し、右の勢至やその相脇立ちたる観音などの像が、そのなだらかにして朗らかな線の律動により幾分冷ややかに、超然とした、清浄な印象を与えるのは、その根柢にたどって行けば結局は二つの時代精神の相違に帰着し得ると思う。

建築はその本質上自然の姿を捕えるものではない。しかし上からの重みと下からささえる力との間の構造上の必然性と、それに与えられる形との関係から、主観的客観的の度差が現われる。推古建築においては、たとえば法隆寺金堂におけるごとく、屋根の彎曲や組物の輪郭は、構造の必然性に従うというよりもむしろその線の律動によって精神の直接的な表現を目ざしているように見える。あの金堂が調和や釣り合いの美しさを感じさせるよりもまず一種神秘的な印象を与えるのはそのゆえではないであろうか。あの鋭い屋根の彎曲は、百済観音の線と同じく胸を打つような美しい走り方をしているとともにまたきわめて抽象的である。しかるに天平建築に至ると、たとえば唐招提寺金堂のように、屋根のあらゆる彎曲が厳密に構造の必然性に服従するごとく感ぜられる。柱の多いことはささえる力の増大を意味するゆえに、中央の柱間が広く、左右に至るに従って漸減する柱の配置は、支力が左右の端に向かって漸増することを意味するが、この支力の疎密と屋根の重圧力をささえて下からはね返す軒の曲線とは、きわめて微妙に釣り合って感ぜられる。自分は厳密な計算によって屋根の曲率と柱の配置との間に或る数学的関係が見いだせるか否かを知らないが、もしギリシア建築に

幾何学的な関係が見いだせるとすれば、ここに見いだせるものは恐らく

微積分によって現わし得らるる関係であろう。もしこの感じがあやまっていないとすれば、天平建築には彫刻の写実的特徴と相応じて構造の必然性に従う合理的な傾向があり、推古建築には彫刻の抽象的特徴に応じて構造の必然性を無視する非合理的傾向があると言えるであろう。そうしてこの根拠から推古建築の神秘的な印象と、天平建築の朗らかにして調和的な従って直観の喜びに豊かな印象とを、説明し得るであろう。

しかしながら彫刻における写実的傾向が結局姿を超越せる理想によって支配せらるるごとく、建築における合理性もまた非合理的なる根元によって支配せられているのを拒むことはできない。最奥の根柢には依然として精神の直接的表現の要求があり、それに導かれて偶然にもこの合理的な傾向が択び出されたにほかならぬであろう。それは右のごとき構造の必然性が恐らく自覚せられてはいなかったこと、従って日本の建築家がこの点を重んぜず随意にこの伝統を離れて再び推古建築と同じき立場に帰ったこと、などによって察せられる。従ってこれらの建築の様式の最奥の根柢は、そこに直接に現われんとする精神内容に求めなくてはならないであろう。

右のごとき考察によって、天平美術の様式の最奥の根柢はこれを天平時代の精神に求めなくてはならぬと思う。そうしてこれは思想史、文芸史、政治史等の研究と相俟ち、究極の総合的研究によって明らかにさるべきものと思う。

[#改丁]

推古時代から弘仁時代へかけての仏教美術、特にその最盛期としての天平時代の造形美術が、「

外来のもの」であって日本人固有の心生活の表現ではない、ということは、一般に説かれているところである。その極端な例としては

津田左右吉氏の『我国民思想の研究』貴族文学の時代(四九―五六ページ)をあげることができる。一体に津田氏は上代の外来文化一般が「国民の実生活から遊離していた」という事実を熱心に証明しようとする人であるが、仏教美術に関しては特に力強くその断定を繰り返している。仏教美術は「国民の信仰の象徴でもなければ趣味の表現でもない。」「知識の上から理解することは出来ても内生活とは何の因縁もない。」「要するに外から持って来た型によって作られた工芸品であり複製品であって、真の意味の芸術品ではない。実はその手本となったものが、仏教芸術の歴史から云えば、既に因襲化し、便宜化し、退化したもので、芸術品として価値高くないものである。従ってその作者は職工ではあるが芸術家ではない。或はその製作者に信仰的情熱があったかも知れないが、それは芸術的精神とは何の関係もないものである。」また宗教的信仰の表現としても、「信者の信仰を

内から現わしたものではない。」「法隆寺の建築、三月堂の仏像によって昔の日本人の情調をしのぶことは出来ない。それに対して我々の目につくものはただ

冷な技巧である。でなければ考古学の材料である。だから少くとも奈良朝頃までの芸術は六朝から唐代にかけて行われた支那芸術の標本であり、その模造であって、我々の民族の芸術ではない。」「どんなに様式が変化しても、民族の趣味の変遷したためではなかった。」

この見方にはもとより一理がある。奈良朝までの仏教美術が、

根源的に我々の民族の所産でないことは言うまでもない。またシナ人が西域伝来の美術をシナ化したほどに、日本人がシナ伝来の美術を日本化しなかったことも、疑いのないところである。しかしそれがために、右にあげたような断定を下すことは、果たして正当であろうか。シナ伝来の美術の様式をそのままに踏襲しながらも、なおそこに当時の心生活を表現するということは、果たして絶対に不可能であろうか。

すでにできあがった文化の所持者であったシナ人と、なお原始素朴であった日本人とが、同じ文化の流れを受け入れるについて、著しい結果の相違を示すのは当然である。シナには発達した文芸や哲学があった。だから経典を翻訳することができた。造形美術においても漢式と名づくべき明確な趣味があった。だから仏教美術をも漢式化することができた。日本にはそれに比すべき何者もない。従って形式上の日本化が起こる道理はない。しかしこの相違が直ちに仏教文化と心生活との関係の有無を示すとは言われないであろう。シナ人は固有の趣味の束縛のゆえに、ある程度の変更を経なければ、仏教美術に自己の感情を移入し得なかった。伝統において自由な日本人は、この種の変更を経ることなく、容易に自己を外来のものに没入し得た。そう見れば、少なくとも仏教美術の

鑑賞者の側においては、日本化の有無は心生活の関係の有無を示すことにならない。津田氏は仏教美術が知識的に理解はされても心情によって理解はせられなかったという。そうしてその理由を「仏教美術が異国の信仰や趣味の表現である」という点に置く。しかし人は「自国に固有な信仰や趣味の表現」でなければ、鑑賞し得ないであろうか。異国のものであるがゆえに一層強い情熱をもって自己を投入し行くということはあり得ないであろうか。およそ芸術が普遍人間的な

内奥の生命を有する限り、国民性に起因する趣味のごときは、一種の薬味たるに過ぎないであろう。それはむしろ異国情調として浪漫的な熱望を刺激するのである。のみならず仏教美術が上代人の心を捉えた記録は、『

続紀』の内にも随処に見いだされる。『日本霊異記』は史料としての価値の乏しいものではあろうが、仮構談として見ても、当時の民衆に仏像の美に対する感受力のあったことを証するに足るものである。

上代人は仏教美術において「自己の表現せられたこと」を感じた。それだけで仏教美術が当時の国民の実生活から遊離したものでなかったことは明らかである。しかしなお一歩を進めて、

創作の側からも、当時の仏教美術が時代の心生活と関係あることを証したい。「推古時代より天平時代に至る仏教美術の様式の変化は、日本人の心生活の変遷と平行する。仏像の多くは国民の信仰や趣味の表現である。型は外から持って来られたが、それに盛られたものは国民の願望であり心情であった。それはシナ芸術の標本ではなくて我々の祖先の芸術である。」

自分はこの証明のために、比較的多く固有の日本人を示すとせられる『万葉』の短歌を、古代の仏像に対照してみようと思う。

論を進める前に、自分は右に言った「日本人」あるいは「国民」の意義を反省しておかなくてはならぬ。上代の高い文化は貴族社会のものであって、国民一般のものではなかった、ということが、同じく津田氏によって極端に力説せられている。氏によれば仏教美術も万葉の歌も少数知識階級の

玩弄物であって、「一般民衆の心と関係あるものではない。」果たしてそうであろうか。それは徳川時代のような平民芸術でないにしても、また平安朝の宮廷文芸ほど特殊なものではなかろう。『万葉』の歌には確かに貴族社会の産物が多い。しかし十一巻より十四巻にわたる作者不詳の短歌の内には、何ら教養なき民衆にも理解せられ得べき、あるいはまた創作せられ得べき、単純な詠嘆が少なくないではないか。これらの無数の短歌は『万葉集』の精髄である。そうして文芸史家の呼ぶように、「国民詩」でないとは言えない。たといそれが官吏や都人士と交渉のある人々であったにもせよ、農人から出た兵卒が歌をよみ、諸方の地方人もまた地方

訛りをもって歌を作ったとすれば、――さらに一歩を譲ってこれらの歌の作者がすべて貴族階級に属するとしても、これらの歌において詠嘆せらるる感情が一般民衆的のものであるとすれば、――一般民衆がこの種の歌と関係したことは当然認められてよい。仏教の殿堂や彫刻にしてもそうである。諸方の国分寺がただ国司や少数貴族のためにのみあったとはどうして考えられよう。ことに薬師崇拝、観音崇拝のごとき単純な帰依は、特殊の教養なき民衆の心にも、きわめて入りやすいものである。従って造形美術の美が、その美的法悦によって帰依の心を刺激したろうことも、当然と認めてよい。津田氏は「仏像を礼拝するのは、単に信者の信仰からいうと、木や石を崇拝するのと何等の差異のないもので、それがいかなる形であろうとも無関係である」と言っているが、もしそうであるとすれば、『霊異記』などに現われている「仏像への愛着」はどう解していいか。いかに素朴な心的状態にあるものも、人の姿を具え親しみやすい感情を現わした仏像と、単なる象徴に過ぎない木や石とを同視するわけはない。美の感受は知識的な理解と無関係にも存在し得るのである。仏教の教理を理解したものでなければ仏像の美を感じ得ないと考えるごときは、美的受用の何たるかを解しない見方である。

もとより一般民衆が芸術と関係したということは、

国民のことごとくが芸術を理解したという意味ではない。そんなことはどの時代にもあり得ない。ただ芸術を解し得る

気稟を持つものは、たとい農夫といえども、それを受用する機会を持った、というまでである。従って芸術創作の天分を持つものは、たとい農夫といえども、その天分を発揮する機会を持ち得た。いかに多くの農人が僧侶となり、いかに多くの芸術的天才が僧侶から出たかを思えば、この想像は不当でない。

こういう意味で自分は、一般民衆が当時の文化に参与したことを認める。当時の文化は国民の文化である。

なおまた「シナ文化の影響」という言葉についても、一つの反省が必要である。当時のシナ文化は固定したものではない。

六朝、初唐、盛唐は一つの新しい文化の迅速な成生を意味する。同時に、目まぐるしい変遷と興廃を意味する。風俗は混乱し推移した。漢式の鋭い鉄線は豊かに柔らかい唐式の線に変わった。概念的に明確な漢詩は叙情的に

潤うた律動の細かい唐詩に変わった。そうしてこの偉大な変遷の時代が、推古より天平に至る我々の時代と、ちょうど相応じているのである。シナの文化の影響はまたこの文化変遷の影響でなくてはならぬ。

しかし一歩を進めて言うと、この「影響」という語は、当時のシナと日本との関係を現わすに適切な語ではない。当時の日本は隋唐文化の圏内に飛び込んだのであって、言わば日本人が受け持ち日本人が形成した限りにおいての隋唐文化が、当時の日本文化なのである。その意味においてそれは内から形成されたものであって、外からの影響とは言えぬ。外から影響を受けるというほどにシナに対して独立した文化は当時の日本には存しなかった。

さて『万葉』の短歌は、いかなる意味で仏教美術の変遷と相応ずるか。

仏教美術はシナ文化の変移に伴のうて変移した。六朝、初唐、盛唐の様式はすなわち推古、白鳳、天平の様式である。しかしこれは、前節に言える所によっても明らかなごとく、ただ様式上の

模倣をのみ意味するのではない。シナにおいてそれが国民文化の

脈搏であったと同じく、日本においてもまたそれは国民文化の脈搏であった。六朝芸術に現われた

憧憬の心持ちは、胡人の侵入によって混乱せる国民生活の反映と見られるが、それはまた新来文化に驚異の眼を見張った推古時代の日本人の動揺する心と相通ずるであろう。

中宮寺観音、夢殿観音、

百済観音等の神秘は、当時の人心の驚異と憧憬とを語りつくして余さない。初唐の大いなる国民的統一と活力の勃興とは、ある意味で六朝の憧憬の実現である。そうしてそれは

大化改新後における国家の新形成、――推古時代の理想の実現と相応ずる。唐において新シナが形成せられたごとく、大和においても新日本が築造せられた。唐が世界文化の融合地であったごとく、日本もシナを超えた西方の文化によって自己を高くした。薬師寺の

聖観音や法隆寺の壁画は、西域文化の渡来を語るとともに、また統一と創造とに緊張した国民の心の、力強い律動と大きい感情のうねりとを現わしている。盛唐の文化は成熟と完成である。天平の文化もまた成熟と完成である。緊張した力強さは豊満な調和に変わる。

聖林寺の十一面や三月堂の梵天の豊かな威容は、その著しい表現と見られよう。これらの美術はシナの美術の

直模なのではなくして、シナと同じき文化圏内にあった日本人の創作なのである。その変遷はシナにおける様式の変遷と

同じき必然性をもって内から起こったものにほかならぬ。日本人の心生活は隋唐文化圏内にあってただ民族的地方的の第二次的な特長を保持したに過ぎない。だからこれらの美術はその共通な様式に基づきつつただ

気品や

表情において民族的地方的な特徴を示すのである。様式は同一でありながらなおおのおのの時代の日本人自身の心の律動を表現しているということは、右のごとき第一次的と第二次的との二つの層において見いだされ得ると思う。しかしこの問題は美術鑑賞の微妙な範囲にはいって行く。従って論証するにはむずかしい。だからここでは想像力活動の他の領域から、すなわち『万葉』の叙情詩から、有力な証拠を見いだそうとするのである。政治上の現象において同じき心生活の推移が認められるということは、なお形式的模倣という言葉で

斥けることもできよう。しかし当時の人心の直接の流露である叙情詩に同じき律動が認められるとすれば、そこにはもう形式的模倣や知識的模倣として斥け難い確固たる心生活の事実が許されるであろう。

推古時代の心生活については、『万葉集』にはほとんど材料がない。

上宮太子の「家ならば妹が手まかむ、草枕旅に

臥せる、この

旅人あはれ」という歌も、『紀』に録するところの、「しなてる片岡山に、

飯に

飢て

臥せる、その

旅人あはれ。親なしになれなりけめや、さすたけの君はやなき、飯に飢て臥せる、その旅人あはれ」という歌に比して、表現法が著しく新しい。推古時代にふさわしいのは、道に飢臥する現状と愛妻に抱かるる

家居との対照ではなくて、目前に見るところの飢人への単純直接な愛憐の情の表出である。その意味で『紀』の歌は、孤独と飢饑の苦しみに対する同情が、驚くべく単純な露骨さで、同時に緊張した偏執の律動をもって、力強く現わされている。その心持ちはあの簡素な推古仏の、思い切った単純や偏執の美に通じはしないか。

もしこの片岡山の歌が推古時代の心生活を示しているとすれば、『記』『紀』の上代の叙情詩にも同様の意義を担うものが少なくないであろう。これらの叙情詩は、最も直接な具体的な表出によって、自然人としては実に珍しい

しめやかさ、

潤える心、

涙する愛情、

愛らしい悲しみを言葉の

端々にまで響かしている。いかなる不幸も悲劇的な苦痛の緊張によってではなく、叙情的な情緒の流露によって表現する。これは古代人の特性の著しい一面である。そうすれば推古時代は、この心によって仏菩薩の慈悲に味到した、と推測され得るのである。すなわちその潤える心は超人間的な「観念」に自らの影を投げた。そこに在来の原始的な、幼稚な、漠然たる神秘感が、温かい人間的情緒の内容をもって、新しい輝きをもって共働する。この心持ちを具体化して中宮寺観音が創造せられるのに何の不思議があろう。中宮寺観音は様式の上においてもそこばくの日本化が認められる作品であるが、そこに現わされた心に至っては、隋唐文化圏内における民族的地方的特徴としての、純然たる日本的のものと認められなくてはならぬ。我々は上代の叙情詩との比較によって、この世界的傑作が日本人の創作なることを推測し得るのである。

白鳳時代については『万葉』の古い歌が多くの証拠を提供する。この時代の後半には和歌の完成者と称せられる柿本人麿があり、その雄渾荘重な調子をもってこの時代の心の大きいうねりを現わしている。彼の歌集に出づと注せられている歌にも実に優れた作が多い。それらをも含めて、十三巻、十一巻、十二巻などの無名の人々の作には、真に驚異すべき作が多い。

一体にこの時代の作は、上代の歌謡よりもはるかに心持ちが複雑で、表現も豊かである。言葉には幾分原始的な新鮮な味が失われ、技巧の上にも型として固定する傾向が見え初めないではないが、しかし次の時代のように技巧そのものに対する関心や、言語の遊戯や、強いて複雑化した表現や、機智に富んだ諧謔などは、なおいまだ著しくはない。表現を迫る緊張した心とその律動を的確に現わす手法との調和において、恐らくこの時代の作は最高の価値を保有するだろう。そこにはもはや偏執の心持ちはなく、すべてを正面から受け容れる堂々たる心境がある。昔と同じく純粋、単純ではあるが、しかしその新鮮な活気、熱烈な情緒においてははるかに優れており、また潤える心、愛らしい悲しみは依然として認められるが、しかし感情のうねりははるかに大きい。恋歌においてさえも時には荘重を印象するものがある。たとえば、

しきしまのやまとの国に人ふたりありとし念はば何か嘆かむ (巻十三)

いにしへの神の時より逢ひけらし今の心も常念ほえず(常不所念。常わすられず) (巻十三)

のごとき歌がそれである。これらは恋の心の表白としてはまことに簡素であるが、しかしその強さにおいても深さにおいても実に申し分のない堂々たる作である。ことにこの種の感想は、後代においてはともすれば警句として、余裕のある軽い調子で歌われるのであるが、しかし右の歌にはきまじめな緊張がある。この緊張が失われると失われないとは、技巧をもてあそぼうとする心がわずかに動くと動かないとによって定まるであろう。心理的複雑を重んずる近代人にとって実に平板に感ぜらるべきこの種の歌が、なお荘重な印象をもって力強く我々の心を捕えるのは、そこに現われた律動の純粋と緊張とによるとほか考えられない。歌の内容のなお一層単純なものにあっても同様である。たとえば、

吾はもや安見児得たり皆人の得がてにすとふ安見児得たり (巻二)

のごときにあっては、

采女安見子を得た喜びが、叫ばるるごとき強さをもってあふれ出ている。が、このような単純な歌はむしろ例外であって、普通の歌の内容は、直視の鋭さと豊かさとにおいて決して後代の歌に劣るものでない。当時の歌人らは自然の種々相を活発に鋭敏に感受した。心裡に去来する情緒のさまざまの濃淡をもきわめて確実に把握した。そうして情緒の表現に外的事物の感じをば本能的な巧みさをもって利用している。たとえば、

早人の名に負ふ夜ごゑいちじろく君が名のらせ※[#「女+麗」、U+5B4B、118-14]とたのまむ (巻十一)

夕ごりの霜おきにけり朝とでにいと践つけて人に知らゆな (巻十一)

のごときがそれである。夜ごえを借り来たったことによって、恋に臆する恋人への歯がゆさは、非常に強い表現を得た。夕ごりの霜を歌う歌には、忍び逢うた時の喜びとその恋の背景全体とが、冬の夕、冬の朝の光景のうちに、驚くべく鮮やかに現わされる。

吾背子をやまとへやると小夜ふけて鶏鳴露にわれ立ち霑れし (巻二)

のごときにあっては、露にぬるる肉体の感覚と別れに涙する心の動きとが、実に率直な律動のうちに

渾然として響き合うのである。情緒の濃淡の

細やかな描写に至っては、

朝寝髪われはけづらじうつくしき君が手枕ふれてしものを (巻十一)

ますらをは友のさわぎになぐさもる[#「もる」の左に「(むる)」の注記]心もあらむ我ぞ苦しき (巻十一)

のごとき、写実の妙をきわめたものもある。

これらは目にふるるままに不用意に引用した例であるが、その純粋、熱烈な音調と言い、緊張した心持ちと言い、直視の鋭さと言い、写実の妙と言い、これをギリシア盛時の叙情詩に比するも決して

遜色はあるまいと思う。そうしてこれらの叙情詩の特性は、白鳳時代の偉大なる造形美術の特性と、実によく相覆うのである。薬師寺聖観音、法隆寺壁画のごとく、西域伝来の様式を示す以外にほとんど日本人の痕跡の認められないとせられている傑作にも、自分は当時の叙情詩の示すと同じき気品や緊張や感情のうねりを感じ得ると思う。

天平時代に至っては、昇り切ろうとする心のあの強烈な緊張はもう見られない。しかしその前半においては、いかにも絶頂らしい感情の

満潮、豊満な落ちつきと欠くるところのない調和とが見られる。そうしてこのことを当時の短歌がまた証拠立てるのである。その満潮がようやく引き始める時期をここに正確に指定することはできないが、

弛緩の傾向はすでに天平の前半から始まり、後半に至っていよいよ著しくなったと見てよかろう。

この時代の作家としては山上憶良、山部赤人、大伴家持、

大伴坂上郎女、

笠女郎のごときがあり、歌の内容はますます複雑に、技巧はますます精練せられた。たとえば、

こと清くいともな言ひそ一日だに君いしなくば痛ききずぞも (高田女王)

来むといふも来ぬ時あるを来じと言ふを来むとは待たじ来じといふものを (大伴郎女)

相念はぬ人を思ふは大寺の餓鬼のしりへに額づくがごと (笠女郎)

さよなかに友よぶ千鳥物念ふとわび居るときに鳴きつつもとな (大神女郎)

あひ念はぬ人をやもとなしろたへの袖ひづまでにねのみし泣かも (山口女王)

のごとき歌は、白鳳時代にはなかった。歌おうとする情緒の捕え方がもはや万葉初期のごとく率直ではない。裏から捕える。押えて捕える。あるいはやり過ごして捕える。そうしてその表現がまた

刹那のひらめきの鋭い利用や、間投詞の巧妙な投げ込み方によって、一分のすきもないものである。一語一語のこのように力強い生かせ方は、前後を通じてこの時代のほかにない。また句の転置の自由さ、転置による律動の微妙化なども、万葉初期から見ると著しい相違である。

こういう豊満と完成とは、天平時代前半の彫刻と実によく相通うてはいないであろうか。この種の叙情詩を持つ日本人が、三月堂の

月光を造ったとして何の不思議があるだろう。仏教思想を歌ったか歌わぬか、あるいは仏像仏寺に対する讃嘆の心を歌ったか歌わぬか、それはこの両者を結び付ける根本のものではない。あの叙情詩に現われた芸術的敏感、情緒の豊富、直視の鋭敏、――それがあの彫刻に現われた心にふさわしければ、両者は直ちに結びつくのである。

が、技巧の練達はやがて技巧をもてあそぶ心を生ぜしめる。表現を迫る内生と表現に奉仕する技巧との緊密な協和は、ようやく破れ始めた。人は余裕ある心持ちで技巧そのものの妙味に没頭し得ることを知った。鼻の赤い

池田朝臣と痩せて骨立った

大神朝臣との贈答のごときがそれである。

寺寺の女餓鬼申さく大神の男餓鬼たばりてその子生まはむ (池田)

仏つくる真朱たらずば水たまる池田のあそが鼻の上を掘れ (大神)

「水たまる」が池にかぶせた枕詞であるとはいえ、そのあとに「鼻」が来るに及んで妙味のつきないものがある。女餓鬼に子を生ませ、赤鼻から朱を掘るなども機智の優れたるものであろう。しかしこの種の滑稽は芸術として価値高きものではない。そこには美を生むべき芸術家の心が君臨していない。技巧は単なる玩弄物として終わろうとする。この傾向のさらにはなはだしいものは、一定の言葉を詠み込む歌である。たとえば、

香塗れる塔になよりそ川隅の屎鮒はめるいたき女奴 (巻十六)

のごとく「香、塔、

厠、屎、鮒、奴」等結びつき難き六語を巧みに結びつけて意味ある一つの歌を作ったことが、当時のある人々には喜びであった。

この傾向もまた天平後期の彫刻に見られるところである。技巧が堅実であるにかかわらず生命の空虚の感ぜられる多くの作品は、右のごとく芸術家的な心持ちの弛緩した人の所産であろう。天平後期の歌は

戯れ

歌でないまでも一体にこの種の弛緩があった。

なでしこが花見る如に乙女等がゑまひのにほひ思ほゆるかも (家持)

のごときはその適例である。なおまた、

この世にし楽しくあらば来む世には虫に鳥にも我はなりなむ (旅人)

というごとき心持ちが天平後期の一つの特徴であって、仏教界にもこの種の頽廃気分が起こり、彫刻において単に肉感的であることを目ざすらしい傾向の現われ始めたことなども、注意する必要はあると思う。

はなはだ大ざっぱではあるが、右のごとく見れば仏教美術と『万葉』の歌とがともに同一の精神生活の表現であり、従って当時の仏教美術が単なる模造品複製品のごときものでないという事は幾分明らかになると思う。

最後に一言断わっておきたいのは、仏教

美術なるものが

当時の人々にとっては

礼拝の対象だったことである。彼らは事実上には仏像に対して美的受用の態度にあった。しかし彼ら自らはそれを美的受用とは解しなかった。それに反して花鳥風月のごとき自然の美に対しては彼らのとる態度が美的受用である事を自ら意識していた。従って歌は彼らにとっても芸術であった。この区別を閑却してはならない。寺塔や仏像の芸術的な美しさを彼らが歌わなかったのは、この区別が彼らの心を縛っていたからであろう。宗教的情緒の領域と叙情詩の領域とが截然区別されるということは別に不思議なことではない。

(大正九年、一月)

[#改丁]

『万葉集』と『古今集』との歌風の相違についてはすでに十分に説かれていることと思う。ここにはその相違を通じて現われた心の相違を問題にする。それを追究して行けば、何ゆえに『万葉』の時代が純粋に叙情詩の時代であり、何ゆえに古今の時代が物語文芸への過渡の時代であるかという問題も解き得られるであろう。

まず初めに歌に現わされた感情の相違について観察する。

範囲を狭く「春」に限って考えてみると、相違はきわめて明白である。『古今集』の巻頭に置かれたあの有名な、

年の内に春は来にけり一年を去年とや言はむ今年とや言はむ

の歌は、集中の最も愚劣な歌の一つであるが、しかし『古今集』の歌の一つの特性を拡大して見せていると言える。それは、ここに歌われている「春」が、直観的な自然の姿ではなくして暦の上の春であり、歌の動機が

暦の知識の上の遊戯に過ぎぬという点に看取される。もとより叙情詩に歌われる春は必ずしも直観的な自然の姿でなくともよい。暦の上の春でもそれが詠嘆さるべき感情を伴なっていさえすればよい。たとえば少年の心が、一夜明けて新しい年になるというあの急激な変化に対して抱く強い驚異の念、あるいは暦の上の春が単なる人為的の区分でなくして何らか実体を持ったもののように感ぜられ、あたかも自然が暦の魔力に支配されているかのようなあの不思議な季節循環の感じ。それらは確かに強い詠嘆に価する。総じて暦なるものが、季節の循環と天体の運行との不思議な関係から生まれたものである以上、暦の知識の上に宇宙の深い理法への測るべからざる驚異の感情が隠されていることは否定し難い。しかし右の歌はこの驚異の情と何の関するところもない。季節循環の不思議さに対してはもはや何らの感情をも抱くことのできなくなった心が、ただ立春の日と新年との食い違いを捕えて洒落を言ったに過ぎぬ。それは詠嘆ではない。「人の心を種として」

言の

葉になったものではない。従って歌ではない。

これは特にはなはだしい例である。しかし『古今集』の春の歌にはすべて多少ともにこの傾向が見られると思う。ここに『万葉集』の春の歌との第一の著しい相違がある。『万葉集』の歌は常に直観的な自然の姿を詠嘆し、そうしてその詠嘆に終始するが、しかし『古今集』の歌はその詠嘆を何らか知識的な遊戯の

框にはめ込まなければ承知しない。春の初を詠じた二、三の歌を比較してみると、『古今集』では、

袖ひぢてむすびし水の氷れるを春立つ今日の風やとくらむ (貫之、春上)

春がすみ立てるやいづこみよしののよしのの山に雪はふりつつ (読人知らず、春上)

雪のうちに春はきにけりうぐひすの氷れる涙いまやとくらむ (読人知らず、春上)

のごときがある。これらはすべて「春立てり」という暦の知識を軸として回転する歌である。今日は立春の日だから、あの思い出のある水の氷っているのを、春の風がとかしてくれるかも知れぬ。もう春になったから春霞が立っているはずだ、が、どこに立っているか、山にはまだ雪が降っている。まだ雪は降っているが、もう春になったのだから鶯は喜ぶだろう。明らかにこれらの歌は、直観的に春の到来を認めたものでない。水は氷っているが、しかし陽気はぬるんでいるとか、雪は降っているがしかしもう春めいて来たとか、というごとき詠嘆ではない。光景は

冬である、が、暦の上では

春が立った、その直観的ならぬ春を彼らは歌うのである。『万葉』の歌はこのような場合に全然反対に出る。

わがせこに見せむと念ひし梅の花それとも見えず雪のふれれば

あすよりは若菜つまむとしめし野に昨日も今日も雪はふりつつ (以上二首、赤人、巻八)

ここにはすでに到来した春が冬によって引きとめられている光景の詠嘆がある。すでに梅の花は咲きほころびた、若菜は萌え出た、が、その春の歓びが雪によって妨げられる。いかに明らかに春が始まっているにもしろ、雪は依然として冬のものである。そうしてその、春を覆う雪を

冬としてそのままに受け取ることのために、歌人の春に対する愛が一層強く響き出るのである。すなわちこの歌人は、ただ実感にのみ即するがゆえに、『古今』の歌人と反対の感じ方をしたと言える。なおまたこのことは、

時はいまは春になりぬとみ雪ふる遠き山べに霞たなびく (中臣武良自、巻八)

うちきらし雪はふりつつしかすがに吾宅の園に鶯なくも (家持、巻八)

のごときについても明白に言える。光景は冬である。しかしそこにはすでに春が到来している。「春になったからもう霞が立つはずだのに、雪が降っている」ではなくして、「山には雪があるのにもうそこには霞がたなびいている、春になったのだ」である。「雪は降っていても春が立ったのだから鶯は喜ぶだろう」ではなくして、「雪は降っていてももう鶯が鳴いている、春が来たのだ」である。春の実感と暦の知識とが全然位置を替えるのである。

もとより『古今集』の歌は、右の引例のごとき単純なもののみではない。しかしその複雑性は、直観をはめこむ知識の框が一層複雑になるというに過ぎぬ。たとえば、

春やとき花やおそきと聞きわかむ鶯だにも鳴かずもあるかな (藤原言直、春上)

木伝へばおのが羽風に散る花を誰におほせてこゝら鳴くらむ (素性、春下)

のごとき歌である。ここには鳥の

音、散る花などの印象が、単に暦の知識という以上に複雑な連想によって、屈曲されつつ現わされている。まず第一の歌は、「春が来てもまだ花が咲かぬ、春が早く来過ぎたのか、花が遅れたのか、鶯が鳴けばそれをきめることができるであろうが、鶯さえも鳴かない」という詠嘆であって、「春が来たとはいうが、鶯が鳴かぬ限りそういう気持ちにはなれぬ」とか、「谷から鳴き出てくる鶯の声がなくば誰も春には気づくまい」とかいう意味の歌とともに、鶯の鳴く音の歓ばしい感じを根本の動機としていることは疑いがない。しかしこれらの歌人は、その感じに深く浸り入ろうとはしないで、むしろそれを内容の確定した概念のごとくに取り扱い、「春」という概念との結合関係のうちに主たる関心を持っているように見える。従って鶯の声の内に春を感ずるというよりも、鶯において春を考えるのである。この傾向が第二の歌に至ってさらに明白になる。「木々を伝う鶯が

己が羽風によって花を散らしている、その花の散るのを誰か他の者の

所為でもあるかのように、しきりに鳴く!」鶯は花の散るのを悲しんで鳴くのである。この動機は『万葉』の歌にも見られぬではない、たとえば、「梅の花散らまく惜しみ我園の竹の林に鶯なくも」(巻五、梅花三十二首中)のごとき。しかしそれは

特に『古今』の歌人の愛好した動機であり、また『古今』の歌人が複雑な表現に発達させたものである。この歌のほかにも、「鶯の鳴く野べごとに来て見ると、なくのも道理、風が花を散らしている」、「風を恨め、鶯よ、おれが手をふれて花を散らしたのではない」、というふうな意味の歌は、なおかなりに多い。ここに至ると「鶯鳴く」ということはもはやその直接の印象から切り離されている。それはただ「泣く」という意味に限局されて散る花を悲しむ心に結びつくに過ぎない。木々の間を伝うて花を散らしている鶯自身の、歓ばしそうな、軽やかな姿、その朗らかな、美しい音色、それらはあたかも感ぜられないかのようである。もし鶯の声が実際に悲しそうな響きを持っているならば、右のごとき詠嘆もまた我らの同感をひくであろうが、しかしあの声を悲しく聞くということは恐らく何人にも不可能に違いない。『古今』の歌人といえどもその例に洩れまい。従ってここには、鶯の声が詠嘆されているとは言えぬ。とともに鶯を使ったことによって、散る花を悲しむ心さえも概念的な空虚なものになっている。詠嘆が複雑であるように見えるのはただそこにさまざまの概念が結合されているからであって、感情の内容が複雑になっているからではない。『万葉』の歌人は、少数の例外を除いて、決してこのような空虚な詠嘆はしなかった。彼らにとっては鶯の声は、概念でもなければ「泣く」でもない。言いつくせない、無限の感じの源泉である。

冬ごもり春さり来らし足引の山にも野にも鶯なくも (巻十、春雑)

霞立つ野上の方に行きしかば鶯なきつ春になるらし (巻八、春雑、丹比乙麿)

打なびく春さり来ればさゝのうれに尾羽打ふりて鶯鳴くも (巻十、春雑)

いかに直観的に豊富で、また新鮮であろう。『万葉』の歌人は鶯の声の内に、

磅

として天地にひろがる春を感ずるのである。そうしてその声に融け入って、その声とともに、歓びに心を踊らせるのである。その詠嘆は単純であるが、しかしそこには、言いつくせない感じを把捉しようとする心の、強い律動が現われている。両者の相違は実に根本的である。

この相違は歌が真に叙情詩であるか否かを決定する。『古今集』の歌は叙情詩としての本質を遠ざかっている。にもかかわらず、これらの歌が物の感じ方の新しい境地を開いているかのごとくに見えるのは、彼らの概念の遊戯の裏に、実際に新しい感じ方や感覚が、しいたげられつつも、ひそんでいるからである。たとえば『万葉』の歌人が、

きぎしなく高円のへに桜花散り流らふる見む人もがも (巻十、春雑)

春雨はいたくな降りそ桜花いまだ見なくに散らまく惜しも (同)

のごとくまともに落花を讃美しあるいは愛惜するに対して、『古今』の歌人は、

久かたの光のどけき春の日にしづ心なく花の散るらむ (春下、紀友則)

と詠嘆する。「春光

怡々たるこの閑かな日に、何ゆえに花は

心ぜわしく散るか!」落花を惜しむ心を花に投げかけて

心ぜわしくと感ずることは『万葉』の歌人のなし得ないところであった。ただ『古今』の歌人は、その花の心になり切ることをしないで、それをまた外から、春日の閑かさに融け入った心から、ながめる。そこに本来相即したものである春日と落花とを、不自然に対立させるというわざとらしさが現われるのである。この新しい感じ方と概念の遊戯との結合は、左の歌において代表的に現わされている。

春の夜のやみはあやなし梅の花色こそ見えね香やはかくるゝ (春上、躬恒)

梅花の香は『万葉』の歌人のほとんど知らないところであった。ことにその香が闇の中で特に強く感じられる現象を捕えているごときは、全然『古今』の歌人の新境地である。ただ彼らのマニールが「闇はあやなし」――花の色を隠すことはできても、その高い香のゆえに梅花の有を隠すことができぬ、そのような春の夜の

闇は闇として矛盾したものである――という結論へ導かなければ承知しないところに、また彼らの歌の堕落を代表的に示すのである。

がしかし、『古今』の歌のこの傾向は、実際に一つの新しい境地を開拓する。すなわち自然の印象の上に概念の遊戯をやるのでなく、「自然」の印象に触発されて「人生」を詠嘆するのである。たとえば、

人はいさ心も知らず故郷は花ぞ昔の香に匂ひける (春上、貫之)

世のなかにたえて桜のなかりせば春の心はのどけからまし (春上、業平)

花の色はうつりにけりな徒に我が身世にふるながめせしまに (春下、小野小町)

のごとき、明らかに春の歌ではなくして人生の歌である。人の心はどうか知らぬが梅花は変わらない、――これは梅花の詠嘆でなくして懐旧の詠嘆である。桜がなければ春はかえってのどかであろう、――このパラドックスも桜の詠嘆とは言えない。桜はただ人の心に喜びや悲しみを与えるものの象徴に過ぎぬ。また、自分が恋の苦労に没頭していた間に、一度も見ぬうちに、花の色はあんなにうつった、という感慨は、恋に気をとられていた心の詠嘆ではあっても、花を歌ったものとは言えぬ。すべてこれらは眼を

己が心にのみ向けたものである。『万葉』においては、己が心を自然の物象に投げかけて、その物象において己が心を詠嘆するのであって、春の自然をただそのままに歌ううちにも、無限に深い感情が現われている。たとえば、

世のつねに聞くは苦しき喚子鳥声なつかしき時にはなりぬ (巻八、春雑、坂上郎女)

のごとき、喚子鳥の詠嘆のうちに作者の心が躍如として感ぜられる。しかるに『古今』においては、物象を己が心に取り込んで、ある感情の符徴として、その符徴によって己が心を詠嘆するのである。従ってそれは、直観的にはきわめて貧しく、ただ心理描写として、濃淡のこまかな、自然の物象のみによっては現わせない心の

隅々を、把捉し得るようになるのである。

この種の歌が『古今』の春の歌の中のやや見るべきものである。『古今』の歌の優れたものが主として恋の歌に多いのも、この心理描写的に歌う傾向がそこにおいて最もよく生かされるからである。がしかし、この傾向のために歌の具象性が著しく減じて行くことはやむを得ない。そうしてここに『万葉』の歌との最も著しい相違が現われて来る。

『万葉』においては、恋を歌うものといえども、『古今』の叙景の歌よりははるかに具象的である。たとえば、

さよなかに友よぶ千鳥物念[#「物念」の左に「ものおも」のルビ]ふとわびをるときに鳴きつゝもとな (巻四、相聞、大神女郎)

皆人を寝よとの鐘はうつなれど君をし念[#「念」の左に「おも」のルビ]へば寝ねがてにかも (巻四、相聞、笠女郎)

吾妹子が赤裳のすそのひづちなむ今日のこさめに吾共[#「吾共」の左に「われと」のルビ]ぬれな[#「な」の左に「(なば)」の注記] (巻七、雑)

吾背子をなこせの山の喚子鳥君喚びかへせ夜の更けぬとに (巻十、雑)

ここに我々は恋の心に浸された鐘や春雨や喚子鳥がきわめて直観的に現わされているのを感ずる。しかし恋の心が物象の姿をからずに直接に詠嘆されている場合でも、依然として『万葉』の歌は直観的である。我らはそこに心理的な濃淡陰影を見るのでなく、恋の情熱を直接に感ずる。

夕されば物念[#「物念」の左に「ものおもい」のルビ]まさる見し人の言問はすさま[#「はすさま」の左に「(ふすがた)」の注記]面景にして (巻四、相聞、笠女郎)

わがせこは相念[#「相念」の左に「あいおも」のルビ]はずともしきたへの君が枕は夢に見えこそ (同、山口女王)

吾のみぞ君には恋ふる吾背子が恋ふとふことは言のなぐさぞ (同、坂上郎女)

こひこひてあへる時だに愛[#「愛」の左に「うつく」のルビ]しきことつくしてよ長くと念[#「念」の左に「おも」のルビ]はば (同)

これらはまことに恋の感情の繊鋭な表現である。その感情は決して単純とは言えぬ。ただ彼らは複雑な恋の感情の急所を捕えた。そうして直ちにその悲しみ、追慕、恨み、甘えなどの情を、面前に投げつくるがごとくに詠嘆した。我らはそこにその恋の心と人とを切実に感じさせられる。しかるに『古今』の歌人は、恋の情を直接に詠嘆せずして、観察し解剖し、そうして人の言い古さないある隅を見つけ出すのである。

うたゝねに恋しき人を見てしより夢てふ物はたのみ初めてき (恋二、小野小町)

現にはさもこそあらめ夢にさへ人目をもると見るが侘しき (恋三、同)

これは恋の歌であるには相違ない。しかし直接に恋しさをではなく、ただ恋における夢を詠嘆するに過ぎぬ。夢を頼む恋人の心理、夢にさえも人目をはばかるのを見る不自由な恋の心理、それらが主たる関心事であって、恋そのものはただ「はかない恋がある」という以上に現わされていない。「夢にでも見たい!」という哀求と、「夢を頼みにしている」という叙述とでは、力がまるで違う。

かくて『古今』の恋の歌は、恋の感情を鋭く捕えて歌うよりも、

恋の周囲のさまざまの情調を重んずることになる。たとえば、

秋の夜も名のみなりけり逢ふといへば事ぞともなく明けぬるものを (恋三、小町)

ねぬる夜の夢をはかなみまどろめばいやはかなにもなり増るかな (同、業平)

秋の夜は長いと言われるが、恋人と逢う夜は何をしたという気もしないうちに明けてしまう、長いというのはうそだ。後朝に昨夜の共寝の「夢のごとき」味わい足りなさをはかなみつつまどろむと、ますますはかなさがつのってくる。――これらは明らかに恋愛に付随した情調ではあるが、恋愛の感情そのものではない。恋しさ、嬉しさはただ背景として、恋の心に起こる一つのこまかい情調の影を浮き出させるために役立っているに過ぎぬ。もとよりこの歌人たちは右のごとき詠嘆によってその恋愛の感情を伝えようとしたには相違ない。しかしそこに伝えられる感情はかえって漠然と「恋しい」「嬉しかった」というような粗大な表出をしか得ていない。『万葉』の歌人の、「あなたが愛するというのは気やすめだ」という恨みや、「せめて逢った時だけでも優しいことのありたけを言ってほしい」という訴えなどは、これに比べればはるかに細かく鋭い。

しかし直接な詠嘆より離れて、

幾何かの余裕を保ちつつ、恋の心理を解剖しあるいは恋の情調を

描くというこの『古今』の傾向は、必然に歌人の注意を「瞬間の情緒」よりもその「情緒の過程」の方に移させる。すなわち瞬間の情緒の告白である歌よりも、その情緒の歴史を

描くところの物語を欲する。

人しれぬわが通ひ路の関守はよひ/\ごとにうちも寝ななむ (恋三、業平)

冬枯の野べと我が身を思ひせば燃えても春を待たましものを (恋五、伊勢)

のごとき歌は、もはや明らかに物語の要求を内に蔵した歌である。従ってかくのごとき歴史を歌わむとする心が、歌の形式の不便を漸次強く感ずるとともに、ついに物語を生み出すに至ったと考えることもできる。物語中の最古のものに属する『伊勢物語』が、『古今集』中の恋歌の前書きを拡張しまた数々の歌を連絡することによって生まれたという事実は、この見解を雄弁に立証するものである。

以上、歌われた感情についての観察は、この感情の表出法についても繰り返すことができるであろう。

ここにもまず、問題を簡単にするために、ほぼ同様の感情を歌ったと認められるものを比較する。

浅緑糸よりかけて白露を玉にもぬける春の柳か (古今、春上、遍昭)

浅緑染めかけたりと見るまでに春の柳は萌えにけるかも (万葉、巻十、春雑)

これらはともに芽の萌え出た柳の美しさを詠嘆したものである。が、前者は、糸と玉との比喩によって柳を詠嘆することを主眼としている。浅緑の糸を

縒って、掛けて、白露を玉にしてつないでいる春の柳、いかにも美しい、というのである。それに対して後者は、糸を染めて掛けた光景を暗々裏に示唆しないでもないが、しかし必ずしもその比喩によって表現しているのではない。細く長く柔らかく垂れた柳の枝が、浅緑に

染めて掛けられたように見える、それほど柳が萌えた、美しい、というのである。

浅緑に染めて垂らしたという現わし方は、急速に今萌え出たばかりの柳の枝の、あの新鮮な感じにふさわしい。この「浅緑に染める」という言葉の代わりに、「浅緑の糸を縒る」という言葉を置けば、もはやそこにはあの新鮮な潤いのある色の感じは出て来ない。いわんやこの糸に玉を通すに至っては、それはもはやあの柔らかな、生々たる力に燃えた柳の垂枝ではあり得ない。たといこの枝に白露が美しく輝いているとしても、その美しさは糸に通した玉と感ぜらるべきではなかろう。ここには「萌えにけるかも」という新緑への単純な詠嘆が、動かし難い中心的な力を持つ。かく見れば前者の表現法は柳をば玉を貫ぬいた糸と見立てるところに主たる関心を持つものであり、後者の表現法は実感を直ちに放出する以外に何事をも目ざさないものである。

感情の切実な表白よりも、その感情にいかなる衣を着せて現わすべきかの方が、『古今』の歌人には重大事であった。『古今集』の序において和歌のため気を吐いた貫之自身が、すでにこのことを歌の本領と心得ていたらしい。

青柳の糸縒りかくる春しもぞ乱れて花のほころびにける (春上、貫之)

の歌がそれを証する。糸を縒ってほころびを縫うのが普通のことであるのに、青柳の糸を縒ってかける春のころには、かえって花が咲き乱れてほころびる――柳の

糸と花の

ほころびとのしゃれである。萌え出る柳の美しさはこの厚い衣の下に窒息している。これを『万葉』の、

春がすみ流るるなへに青柳の枝くひもちて鶯なくも (巻十、春雑)

青柳の糸の細さを春風に乱れぬ今に見せむ子もがも (同)

のごとき歌に比するとき、我々はその相違のあまりにも著しいのに驚かざるを得ぬ。ここには春の風によって静かに揺らるる柳の枝のために、「春がすみ流るる」というごとき巧妙な表出が用いられる。それによって潤いある春の大気の感触と春の風の柔らかい吹き方とが、実に鮮やかに現わされるのである。さらにまたその揺らるる枝にとまって

体を逆しまにして鳴いている鶯のためには、「枝くひもちて」というごとき感嘆すべき表出が用いられる。鶯の愛らしい嘴、そのくび、その足、それらが我々には感覚的な親しさをもって感ぜられるではないか。またここには、「柳の糸」という言葉は現われてはいる。しかし青柳の

糸の細さと続けられたとき、それは萌え出たばかりの柳の枝の実に適切な表現になる。そうしてこの糸の細さの今の瞬間の美しさを詠嘆するために、「春風に

乱れぬ今」という言葉を使うのは、柳の芽の迅速な成長を顧慮して考えるとき、確かに鋭いつかみ方として許せる。その喜びを現わす言葉が「見せむ子もがも」であることも我らには興味深い。

ひとりで喜ぶには堪えぬ、喜びを

別ちたい、

ともにしたい、――これは叙情詩を産み出す根本の動力ではないか。かくのごとき巧みな表出法は一般に『万葉』の歌の特色であり、そうして『古今』の歌に見られないものである。

しかし『古今』の歌人は、前に指摘したごとく、『万葉』の歌人と異なった感情を歌おうとする。たとえばこまかい情調の陰影のごとき。そうしてそのためには『万葉』の率直な表現法は間に合わぬのである。「

現にはさもこそあらめ」という表出のごとき、『万葉』の歌人には到底見られない。彼らは人目をはばかる恋を一つの鋭い

瞬間において表現することはできるが、その恋全体を背景としてそこににじみ出る心の影を軽く現わすというごとき技巧は知らぬのである。また彼らは「夢」をいうことはできても、「

夢てふものは」と言うことはできぬ。名残り惜しい夜明けを詠嘆することはできても、「

事ぞともなく明けぬるものを」と嘆くことはできぬ。すべてこれらの、瞬間でなくして歴史的な、また個々ではなくして類型的な、情緒の表出には、『古今』の歌人はその独特な技巧を発達させたのである。

ここに言葉の使用法における新しい境地が開ける。『万葉』の歌人において単に具象的な、限定された意味をのみ持っていた言葉が、ここでは連想によって、広い、さまざまの意味と情緒とを指示する言葉に押しひろげられる。たとえば露、雨、というごとき言葉を取って見ると、『万葉』においては、

わがやどの尾花押し靡べ置く露に手触れ吾妹子ちらまくも見む (巻十、秋雑)

わが背子に恋ひてすべなみ春雨の降るわきしらにいでてこしかも (巻十、春相聞)

というふうに、単純に露であり雨である。たまたま涙に関連させられた場合にも、

ひさかたの雨には着ぬを怪しくもわが袖は干るときなきか (巻七、譬喩歌)

のごとく、雨を直ちに涙の意味に使うのではない。雨の日に

着ぬのに濡れているのである。しかるに『古今』においては、もとより単純に露であり雨である場合も多いが、しかし「袖の露」、「露の命」、「涙の雨」というふうな使い方はすでにもう始まっている。

秋ならでおく白露はねざめする我が手枕のしづくなりけり (恋五、読人不知)

夢路にも露や置くらむ夜もすがら通へる袖のひぢて乾かぬ (恋二、貫之)

わが袖にまだき時雨の降りぬるは君が心に秋や来ぬらむ (恋五、読人不知)

この傾向は連想の許す限りあらゆる言葉に現われてくる。「濡るる」と言えば雨露に濡れるとともに涙に濡れることを意味し、「まどふ」と言えば、道に迷う、恋に迷う、「せく」と言えば、水をせく、感情をせく、「燃ゆる」と言えば、火が燃える、思いが燃える、――それはさらに『古今』以後に複雑化され、徳川時代に至って極点に達する傾向ではあるが、しかし本来感覚的、具象的である言葉を

初めて情緒の表現に転用したのは『古今』の歌人である。もとより『万葉』の歌人も言葉の多義性について全然無関心であったのではない。しかしそれは多くの場合言葉の多義性そのものに対する興味であって転用ではない。

わが背子をこちこせ山と人は言へど君も来まさず山の名ならし (巻七、雑)

わたつみのおきつ玉藻の名のりその花妹と吾とここにしありと[#「しありと」の左に「(ありとな)」の注記]名のりその花 (巻七、雑、旋頭歌)

明らかにこれは

こちこせ(此方に来らせ)、

名のりそなどの名に対する興味である。「子らが手を巻向山」という類の枕詞と同じく、直観的な連想に過ぎぬ。

『古今』の歌人が開いた用語法の新しい境地は一方に叙情詩の堕落を激成した。多義なる言葉を巧みに配して表裏相響かしめることが彼らの主たる関心となり、詠嘆の率直鋭利な表現は顧みられなくなった。が、また他方にはこれによって細やかなる心理の濃淡の描写が可能にされる。長い物語の技巧が漸次成育して行ったのは、情緒を表現する言葉の自由なる駆使が『古今』の歌人によって始められたことに負うところ少なくない。この意味でも『古今集』は物語の準備である。

歌われた感情においても、その表出法においても、我々は同じき相違と同じき進展の傾向とを見いだした。これによって我々は、『万葉』の歌が嘆美すべき叙情詩であるに対して、『古今』の歌が何ゆえに叙情詩として価値少なきかを理解し得る。また『古今』の歌がかつて高く値ぶみされたのは、そのあとに偉れたる物語文芸を控えているゆえに過ぎぬこと、従ってそれは後の優れたる文芸の源流としてのみ意義を持つのであることを理解し得る。両者の持つ特殊の意義は明白である。

(なお『万葉』と『古今』との相違については、格調律動の相違も重大である。しかしそれはこの小篇には故意に省いた。いずれ別の機会に論じてみたいと思う。)

(大正十一年、八月)

[#改丁]

『竹取物語』は、すでに古く紫式部が命名したように、小説の

祖として有名な作品である。しかし有名なわりには適切な評価を受けていないと思う。通例の見解によれば、それは平安朝貴族の生活を写した「世態小説」である。それが後の物語と異なるところは、ただ

道教風の空想の影響が全篇の構想に著しく現われていることと、その構想にもまた細部の描写にも、

軽い滑稽が主導的に働いていることとに過ぎぬ。しかもそれらは読者に珍しさとおかしみとを印象するための副動機に基づくものであって、中心の動機はあくまでも一人の美人を競争する多くの求婚者の姿を描くにある。――しかし自分の見るところはそうでない。『竹取物語』の美しさは、それを世態小説と見る者の眼には、恐らく真実には映じないであろう。この物語にとってあの

神仙譚的な要素は本質的なものである。恋の苦しみと失敗とを描くあのユーモアの調子も、この作に必然なものであって偶然の副動機に基づくものではない。いかにこの作が平安朝貴族の恋愛生活を戯画化しているにもせよ、この作の描くのは現実界ではなくしてただ想像の中にのみ存する世界である。この世界を組成する

要素が現実界から借りて来られた写実的な形象であることと、

この世界自身が全然写実的でないこととは、厳密に区別して考えられねばならぬ。『竹取物語』は、「写実的」ということを特長とする世態小説ではない。その相反である。それはただお

伽噺としてのみ正当に評価せられる。

古い日本人にはお伽噺への傾向は顕著に存していた。『古事記』のうちに我々はその好個の例証を発見する。いなばの兎の話、鯛の喉から釣り針を取る

海神の宮の話、

藤葛の

衣褌や弓矢に花の咲く

春山霞男の話、玉が女に化する

天の

日矛の話、――これらを我々はお伽噺と呼び得ぬであろうか。奈良朝に至っては、浦島の伝説を歌った有名な長歌(

万葉、巻九、雑歌)がある。これは、「春の日の霞める時に、

住吉の岸に出で居て、釣舟のとをらふ見れば、

古の事ぞ

念はる」と歌い出し、浦島の子が海神の

妙なる殿に神のおとめと二人いて、老いもせず死にもせずに、永遠の幸福な日を享受し得たものを、「愚かにもこの世に帰って来た」と詠嘆した叙情詩である。しかしここにもお伽噺の世界への強い興味が存することは認めてよいであろう。日本古来の神話的・お伽噺的形象の上にシナの神仙譚の影響を受けたらしい「

仙女」(

常世の

天少女)への憧憬は、歌人が好んで歌った題目であって、彼らの空想にはこの超自然的な永遠の美女とその世界とが欠き難いものになっていた。ここに我々は、お伽噺が神話の沈渣であるという言葉の真実を省みさせられる。当時実際に人心を支配していた仏教は、いかに多く神話的要素を含んでいても、空想の所産としてのお伽噺を産み出しはしなかった。『日本霊異記』の超自然的な物語は、むしろ厳粛な幻視に充たされた宗教的伝説と見るべきものである。しかるに日本古来の、及びシナ伝来の神話的形象は、宗教的観念としての生気を伴なわざるがゆえに、直ちに詩人の空想を刺激してお伽噺の世界を造り出した。この後この空想には仏教芸術の影響が豊富に加わって行くが、しかしいかに仏教的に

彩られてもそれは決して神仙譚的な輪郭を失うことがない。『竹取物語』の理解にとっては、この事は看過されてはならぬ。

天平時代における右の興味は、中断さるることなく開展したらしい。一世紀の後、空海の時代もすでに去って藤原氏専権時代がまさに始まろうとしたころに(

嘉祥二年、続日本後紀、巻十九)、興福寺の法師が

仁明天皇の

宝算四十を賀した種々の催しをやった。そのうちで、仏教的ならぬものは、ただ「浦島子暫昇

二雲漢

一、而得

二長生

一、吉野女眇通

二上天

一而来且去等像」[浦島の子が暫く雲漢に昇り、而して長生を得しこと、吉野の女が

眇かに上天に通り、而して来りて且つ去ること等の像]を作ったことのみであった。その時これに添えた長歌は、

倭歌衰微の時代に「頗存

二古語

一」[

頗る古語を存]して感嘆すべきものであるとの理由で、正史に採録されているが、その中に次のごとき一節がある。――

大海の白浪さきて、常世島国なし建てて、到り住み聞き見る人は、万世の寿を延べつ、故事に言ひつぎ来る、澄江の淵に釣せし、皇の民浦島の子が、天つ女に釣られ来りて、紫の雲たなびきて、時のまにゐて飛び行きて、これぞこの常世の国と、語らひて七日経しから、限りなく命ありしは、この島にこそありけらし。

み吉野にありし美稲、天つ女に来り通ひて、その後は譴蒙ふりて、ひれ衣着て飛びにきといふ、これもまたこれの島根の、人にこそありきといふなれ。

この二つの神仙的な伝説が、ここに「この島根」の代表的な出来事として選ばれていることは、我々をしてこの神仙の興味を十分重大視せしめるに足りる。が、さらに一層我々の注意をひくのは、浦島の常世の国が海中から天上へ移され、

柘の

枝の化してなった

柘媛も吉野の山の仙女から羽衣で飛ぶ天女に変化させられたことである。この空想の変質を考えるとき、我々はここにすでに『竹取物語』が予告せられているのを見る。年代の関係から言っても、興福寺の法師が右の歌を作ってから『古今集』編纂まではわずか

半世紀である。『竹取物語』は通例『古今集』よりも古いとせられているが、たといそれが『古今集』以後に作られたとしても、仁明朝からの距離は、天平時代から仁明朝までの距離よりは近い。

かく見れば、神話の沈渣としてのあの永遠の美女への憧憬が、一世紀半の間にいかに開展したかは明白となる。仙女は天女、地上的な神仙界は天上的な浄光の国土に、変質させられた。ここに仏教の影響による超自然界の深化があることは疑うことができぬ。かくてついに、肉欲的恋愛から独立した、精神的に透明な、かぐや姫の空想が生まれ出るのである。ヴェヌス山にも等しい仙女の世界と、一切の地上の肉の汚れを遮断する天女の世界とは、一見はなはだしい対照をなすように見えるが、しかしこの世界を創り出す動機においては一つである。

竹取の翁の名はすでに『万葉集』(

巻十六)に長歌及び短歌の作者として現われている。前書きによると、翁は春の山で

煮羹之九個女子に逢った。非常に美しい。呼ばれてそばへ行く。しばらくすると乙女らは皆ともに笑みを含みつつ相譲っていう、誰がこの翁を呼ばうのかと。そこで翁は迷惑して歌を作った。その歌は翁が若いころいかに美しくいかに女らを迷わせたかを歌ったものである。そうして反歌では、「今に汝らも白髪になるであろう」、「白髪になれば自分のようにまた若い子らにののしられかねまい」と歌っている。それに対して九人の乙女が、九首の歌で答える。すべて翁に

挑みかかる歌である。これらの歌をよむと、そこには恋する力のない老翁と恋ざかりの若い乙女との間の唱和はあるが、神仙に逢ったという特殊な境位を思わせるものはなんにもない。また「竹取」の翁と竹との関係もこれらの歌からは知ることができない。しかしもしこの前書きが歌とともに古いものであるとすれば、竹取の翁が神仙の女に逢ったという伝説が、古くより存したことは疑いを容れない。そうしてまた、これらの歌がその伝説と矛盾しないものであるならば、我々はこれらの歌の作者が、神仙の女に逢ってしかもいかんともすることのできなかった

老翁の心に興味を持って、それを題材にとったものだと見なくてはならない。そう見ればこれらの歌は、竹取の翁の伝説を踏んではいるがその伝説を

詠んだものではない、とともにその伝説は、『竹取物語』とはよほど違ったものと認められなくてはならぬ。ただ唯一の共通点は、竹取の翁が超自然的な女子にある関係を持ったという最も外部の輪郭である。

竹取の翁が竹の中から美しい女子を得たという考えは、右の考察によって、『万葉』以後のものと推定することができる。

契冲は竹から

童子の生まれる話が『大宝広博楼閣経』と『

後漢書西南夷伝』とに存するのを指摘して、その影響を推測しているが、たといその影響があったとしても、それは古来の竹取の翁の物語に結びつき、そうして平安朝の詩人の空想のるつぼに

鎔かされたものであったろう。『楼閣経』や『後漢書』の描く世界は、竹取のそれとは恐ろしく異なったものである。

かぐや姫の出現はいかにも超自然的である。翁が「

本光る竹」の中から見いだした時には、「三寸ばかりなる人」であった。翁は手のうちに入れて家に帰り、籠に入れて養った。あたかも小鳥を取り扱うようである。この「三寸の人」は三月ほどの間にすくすくと成長して、「よきほどなる人」になり、髪上げや

裳着せなどをする。形清らかなること世にたぐいなく、この女のために家の内は光が満ちている。やがてかぐや姫と命名し、男女きらわず呼び集めて盛んな祝賀会をやる。「世界の男、

貴なるも

賤しきも」、かぐや姫を手に入れようとして騒ぎ始める。

この不可思議な出現に対して、作中の何人も怪しみいぶかるということがない。三寸ほどの人間を見いだした翁も、三月の間に大人にまで成長するのを見まもっている

嫗も、皆それを当然のことのように迎えている。そうして読者もこの作の世界にこの事の起こるのを不思議とは思わない。これが『竹取物語』の、最初の一段において作り出すところの世界である。

次いで五人の貴公子の求婚とかぐや姫の条件提出の段がある。ここで描写は写実的になるが、しかし作の世界は依然として超自然的である。第一には、皇子あるいは大臣というごとき人々が、まだ見もせぬかぐや姫に対して、「物も食はず思ふ」というほどに恋着する。祈祷をし願を立ててこの思いを止めようとするが、止まらない。第二には、最近まで貧しい平民であった翁の前に、皇子や大臣が「娘を我にたべと伏し拝み手を

摩り」て頼む。平安朝の社会を知るものにとっては、これらのことがいかに非現実的であるかは明らかであろう。しかもそれはこの作の世界において当然である。いかなる高貴の人もかぐや姫には死ぬほど恋着

しなくてはならぬ。かぐや姫はそういう女として、すなわち男の究極の目標、完全なる女として出現したのである。この熱心な求婚に対して、翁も姫を説く。「この世の人は男女相合ふ」、お前もそうしなくてはならぬと。姫はそれを拒絶する。が、しいて説き立てられてついに承諾の条件を提出する。姫に言わせれば、「いささかのこと」、「むずかしくないこと」であるが、しかしすべてただ観念としてのみ存し、現実には存しないものを手に入れよと命ずるのである。ここにおいてかぐや姫は、現実の人間界において現実の人を動かしながらしかも現実の人の手には

贏ち得られないものとして、すなわち理想として立てられたことになる。

このあとに五段にわたって、五人の貴公子がいかに失敗したかが物語られる。この際彼らのことごとくが失敗することはすでに予定されている。読者もそれを承知している。作者がここに描こうとするのは、成功するかもしれない可能性をもって読者の心を緊張させる事ではなく、人の手に

獲られない物を獲たらしく見せかける努力、あるいはそれをまじめに獲ようとする無駄な努力が、いかにさまざまな異なった姿をもって現われるかである。第一の皇子の詐欺は直ちに見現わされる。第二の皇子の詐欺は翁をはじめかぐや姫をも欺き得たが、最後に至って自分の使った

工匠のために破られ、皇子は世を恥じて深き山に姿を隠す。第三の大臣はまじめに求めはするが、彼自身が唐の貿易商によって欺かれる。第四の大納言は竜を殺してその首の玉を得ようと自ら海に出る。そうして暴風に逢って、竜にあやまりながら、半死半生のていで帰ってくる。「かぐや姫てふ

大盗人のやつが、人を殺さんとするなりけり」と悟って女を思い切る。第五の中納言は燕の巣を熱心にさがしていたが、綱が切れて、墜落して腰を折り、ついに死ぬ。これらの描写はユーモアに充ちた調子ではあるが、しかし滑稽とは言えない。たとえば第二の皇子が玉の枝を持って来たときに、「物もいはず頬杖ついて」嘆いている姫の姿や、工匠らの出現によって

肝を消す皇子、喜び勇む姫、あるいは工匠らを血の流るるまで

打擲して山に隠るる皇子などの姿は、決して涙なき滑稽でない。大臣が唐人に欺かれたと知って顔を草の葉の色にし、姫があなうれしと喜んでいる光景。大納言が船のなかであおへどを

吐き、中納言が腰をうって気絶したあとでようやく息をふき返しながら手に握った燕の糞を喜んでいるありさま。それらは真にあわれを伴なうユーモアである。またそれらはユーモラスでなければならなかった。なぜならそれらは、三寸の小人が三月にして大人に成長する世界にはめ込まれた現実の面影なのだから。

五人の貴公子が失敗した後に、いよいよ現世の権力の代表者

帝が現われる。しかしかぐや姫は帝の使いに対しても、「帝の召しての給はむことかしこしとも思はず」と放言し、面会を謝絶する。使いの

内侍が、民人として国王の命にそむくことはできぬと言葉をはげましていうと、「国王の仰せ事を

背かば、はや殺し給ひてよかし」と答える。帝は手をかえて、官位をもって翁を買収する。姫は死をもっても拒もうとする。最後に帝は自ら翁の家に行幸して、腕力をもって姫を率い行こうとするが、いよいよとなると姫の姿が影となってしまう。帝は「げにたゞ人にあらざりけり」と思って、連れ行くことを断念し、姫ももとの形に帰る。

作者はここにかぐや姫に対して、後の物語には決して見られない強い性格を与えている。姫は国王をも一蹴する。そうしてその強さは超自然的なものに起因するのである。人間界に生まれたものならばあなたに従いもしよう、しかし私は人間界のものでない、あなたは連れて行くことはできない、――これが帝の権力に対して姫の豪語するところであった。帝もまた姫の「たゞ人」でないことを認める。しかも帝は一度姫を見て後には、後宮の女たちに対して全然興味を失う。多くの女に優った美人と思っていた人も、姫のことを思うと、人でないように感ぜられる。かくて帝は、女を遠ざけて「たゞ一人」で暮らすことになる。すなわち現実の世界の代表者は、超自然者に完全に征服せられる。

そのあとに最後の段が来る。そこでは現実の世界が全体として超自然界に対照させられている。春ごろから月を見ては泣いていた姫が、いよいよ八月の月のころになって、翁に自分の素性を打ちあけこの世を去ることを告げる。自分は月の都の人である、宿命でこの世へ降りて来たが、今は帰るべき時になったと。そこで翁をはじめ帝その他の人々の嘆きが始まる。姫をこの世に留めようとして現世のあらゆるてだてをめぐらす。昇天の当日には二千人の兵を派して翁の家を

衛らせる。築地の上に千人、屋の上に千人、(これは物理的自然においては不可能であるが、心理的には可能である、)母屋のうちは女どもに守らせ、かぐや姫は

塗籠に入れて嫗が抱いている。翁は塗籠の戸口に番をする。しかしいよいよ大空から迎いの群れが来ると、人の守りは何の力もない。姫はやすやすと外に出る。そうして静かに、「あわてぬさま」で、せき立てる天人を制しつつ、翁と帝とに遺書をかき、昇天の支度をして、飛ぶ車に乗って立ち去る。――この段の描写は特に巧妙である。翁の悲しみも、年老いたる翁を見捨てる姫の悲しみも、また昇天を

禦ごうとする夜、興奮してののしり騒ぐ人々のありさまも、きわめて躍如として描かれている。ことに天よりの迎えが到着して、天上界と地上界とが全然重なり合った場面の描写はきわ立って巧みである。天よりの人々は地より五尺離れて立ち並んでいる、地上の兵士は力なえて呆然としている。飛ぶ車を屋の上によせる。塗籠の戸がおのずから開く、格子もおのずから開く。姫は立ちいでて泣き伏した翁にいう、「私も心ならず帰るのです、見送ってください。」翁は、「何しに悲しき見送り奉らん、我をばいかにせよとて棄てゝは昇り給ふぞ、具して

率ておはせね」と泣く。天人が

羽衣の箱や薬の壺を持ってくる。一人の天人が、地上の食を取って心地悪いであろう、壺の中の不死の薬を召せ、とすすめる。姫はちょっと

嘗めて、少しをかたみに地上の衣に包んで置こうとする。一人の天人がそれをとめて羽衣を着せようとすると、姫は、「ちょっと待って。それを着ると気持ちが変わる、まだ

一言言い残したい」と言いながら帝への手紙を書き初める。天人は「遅くなる」と心もとながるが、姫は、「物知らぬことなの給ひそ」とひどく落ちついている。――我々はこれらの描写を見て、それが平安朝貴族の生活からあらゆる形象を借りていることを否むわけには行かぬ。しかしこれはいかなる方面から見てもこの時代の「世態」の描写ではなくして、全然空想の世界の描写である。そうしてこの段に『竹取物語』全体の重心がある。そこには浄土の幻想が、すなわち彼岸の世界の幻想が、力強く浸透しているけれども、生きた信仰として働く仏教の色彩は注意深く避けられている。羽衣を身に着けるとともに地上的な物思いが、現世の煩悩が、立ちどころに消え失せるというような考えは、奈良朝の

神仙譚にはなかった。しかし

仏菩薩もなくてただ天人のみなる月の都、老いもせず、思うこともなく、しかも「

父母」というもののある

常世の国、それは仏教的な空想ではない。恋があり夫婦があり親子があった

海神の国が、地上的な不完全さを漸次払い落とし、煩悩なき浄光の土の観念を漸次取りいれつつ、ついに海底の国より天上の世界に発展して来たのである。この世界の空想を基調と見ずしては、『竹取物語』は正当に鑑賞されることがあるまい。

右の観察によって『竹取物語』がお伽噺と見るべきものであることは明らかだと思う。それとともに我々は、平安朝の日本人の空想が、――ひいては日本人の空想が、――いかに

飛 力

力の弱いものであるかをも省みさせられる。たとえば『千一夜の物語』を『竹取』と比較して見れば、そこに働く空想には、熱帯に咲く色彩強烈な花と、しおらしく愛らしくまた淡々たる秋草の花との相違がある。しかしまたこの淡々しさのゆえに、お伽噺としてのこの作の美しさが一つの特殊なものとなっている。はなはだ唐突な連想ではあるが、自分はこの作にメーテルリンクの『タンタジールの死』や『聖者』と相通う或るものを感ずる。世界はお伽噺の世界でありながら、そこにより多く象徴的な美しさが感ぜられるのである。人の手の及び難い世界と、人力のはかなさ。天上の永遠の美しさと、人間の醜さ。この対照は確かにこの作の根本の動機と言える。もとよりここにはあの近代的な戯曲にあらわれたような神秘的な緊張もなければ、痛烈な諷刺もない。姫を奪い行く不可抗の力とタンタジールを奪い行く不可抗の力とは、描写の上でも意味の上でも全然別物である。しかしあの神秘感に代うるに、永遠への思慕としての物のあわれをもってすれば、右の唐突な連想が必ずしも所を得ないものでないことを知り得ると思う。この作者がいたずらに

放恣な空想に身を

委せず、厳密に根本の動機に従ったことは、末尾に現われた不死の薬の取り扱い方によっても明らかである。帝は姫の贈った不死の薬を駿河の山の嶺で焼く。その理由として帝は歌う、「逢ふこともなみだに浮ぶ我身には死なぬ薬も何にかはせむ」。欲するものは現世の永続ではなくして、現世のかなたの永遠の美である。失われた永遠の美を慕うて嘆くものには、不死の薬は何の意味もない。ここに不死の薬というお伽噺的な物が、シナにおいて永生への思慕の象徴として案出せられた時に比べれば、はるかに高い立場から取り扱われていることを認めなくてはならぬ。この注意によってこの作は荒唐を脱する。芸術品としての美を獲得する。

なおまた我々は、この作が物語の最古のものであるゆえをもって、同時に幼稚であると考えてはならない。それは文章の簡勁、描写の的確、構図の緊密において、平安朝盛期の物語に優るものを持っている。その眼界においても、後のものよりは広く大きいと言える。ただしかし、お伽噺としてのこの作の様式は、この後によき後継者を持たなかったらしい。むしろそれは、天平時代以来展開したお伽噺文芸の流れの絶頂であって、この時に突如として現われたものではなかろう。これが物語の源流と見られるのは、お伽噺としてのこの作のうちに

世態小説の芽を含んでいたというに過ぎぬ。この作が「世態小説の道」を開いたと見らるべきでない。

この小論を草する際に津田左右吉氏の意見を駁する気持ちが幾分か自分にあったことは、ここに告白しておいた方がよかろうと思う。この作を世態小説と見るのは、氏のみならず藤岡作太郎氏などもそうである。描写が滑稽的であるという意見も一般に行なわれているらしい。自分が特に注目したのは、その見方の根拠を説く津田氏の著書の次の数節である。「その女主人公は多くの求婚者の心を迷わせ、最後に尽くそれを失望させる要件が具っている女であればよいので、必ずしもそれを天上の仙女にしなければならぬ必要は無いのであるが、最初の作だけに昔からある話の筋を仮りたのである。」(貴族文学の時代、二六二ページ)。「小説の初期に於ては、まだ多少読者におかしみと珍らしさとを与えねばならなかった。『竹取物語』が神仙譚や、竜の顋の玉や、火鼠の皮やをかりて来たことは、この珍らしさの為で、磯の上の中納言が燕の子安貝をとろうとした失敗譚や、帝が武士に命じて竹取の家を囲ませた咄などは、おかしみのためである。……全篇の着想も結構も軽い滑稽であって、多くの求婚者が一生懸命になって行った冒険や、愚な欺瞞や、権力やが、悉く可笑しい失敗に終って、最後にすべてのものが呆然と天を仰いでいるのが落ちになっている。」(同、二六九―二七〇ページ)

(大正十一年、十一月)

[#改丁]

清少納言『

枕草紙』は、日本文芸史上屈指の傑作であり、また

この種の文芸作品としては世界においてもユニックなものと思われるが、こういう貴重な作品に対する

本文批評の現状ははなはだ自分にあきたらない。

武藤元信氏や

金子元臣氏の詳密な研究を前にしてかくのごとき生意気なことをあえていうのは、語句の意義や異同の

穿鑿からさらに進んで作品としての取り扱いに立ち入ってもらいたいからである。語句の

端々を穿鑿するのは作品としての取り扱いの準備であってそれ自身が目的なのではない。『

春曙抄』以来幾人もの国学者が試みたと同じようなことをいつまでも試みていたところで、要するに準備に終わって研究の本来の目的は達せられない。

『枕草紙』が正当に評価されるためには、『春曙抄』以来、あるいは徳川初期の活字本以来『枕草紙』として公認せられた

作品の形に対して、徹底的な批評を試み、できるならば作者が形成したろうと思われる

原形に還元して見なくてはならない。たとい随筆にもせよ、文芸の作品である以上、その「形態」は第一義の意味を持つべきであるが、『枕草紙』の現形は、その

個々の個所が示しているような優れた作者にふさわしいものでない。自分はかねがねこの点について疑問を抱き、『枕草紙』の現形の中から

原形に近いものを見いだし得べき予感を抱いている。そうしてもし暇があれば、諸異本の精細な対照によりその

原形を追究してみたいとも考えている。しかし自分にはその研究に着手する機会がなさそうに思われる。で、ここに自分の試みたいと思う研究のプログラムを提出し、若い国文学者のうちにもし一人でも同様の興味を抱く人があったならばその人にこの研究をやり遂げていただきたいと思う。研究者が

何人であっても、もしこの優れた作品がその正当な形態を回復し得さえすれば、自分の望みは足りるのである。

右のごとき研究は、まず、何人も異論がないであろうと思われる『

枕草紙』

の錯簡から出発する。それは左の個所である。(引用文は武藤元信氏の研究に敬意を表してその校定文を用いる。)

物のあはれしらせがほなるもの。はなひまもなくかみて物いふ声。眉ぬくをりのまみ。さてその左衛門の陣などにいきて後、里にいでて云々、

この個所において「

さてその左衛門の陣」なる語が、その前に左衛門の陣を描写してそれを受けたものであることは何人も疑わない。そうしてその左衛門の陣は、この個所よりはるか前に、すなわちその間に「あぢきなきもの」、「いとほしげなきもの」、「心地よげなるもの」、「とりもてるもの」、「

御仏名の又の日の描写」、「

頭中将に関する自伝的描写」、「

則光に関する自伝的描写」を

挿んで、物語られているのである。ここに錯簡を認め、そうして著しく離れて記されている二つの個所が本来は連続したものであったことを認めた点において、自分は在来の学者に敬服する。しかしながらかくのごとき明らかな錯簡を認めながらそれを解決しようとしなかった点において、自分は『春曙抄』の作者以来のあらゆる『枕草紙』注釈者に抗議する。右の二つの個所を連続させる事によって、その間に挿まれた種々の描写をどう処分しようというのか。一つの文芸の作品においてこのように大きい位置の異動が認められるということは、個々の百千の語句の意義が不明であるよりも大きい事件である。しかも人々はこの問題をさしおいて語句の穿鑿に没頭した。これは文芸の作品に対する正当な態度ではない。自分は『枕草紙』の研究がこの問題の解決をまず第一の任務とすべきであることを主張する。

この問題を解決する手掛かりとしては、

後光厳院宸翰本(群書類従、第十七輯)、堺本、別本(前田家所蔵古写本)などのごとき異本を取り上げて見ることができる。これらの異本は語句の校定のためにすでに武藤氏によって用いられたものであるが、しかしそれらはさらに右の問題の解決のためにも用いられ得るであろう。自分はただ刊本「群書類従」において伝宸翰本を見たに過ぎぬが、武藤氏によると、堺本もまた「宸翰本に比ぶるに文字の異同こそあれ

順序は全く同じく」、ただそのあとに宸翰本に存せざる景物人物、人の行為の批評などを加えたものであり、前田家本はかなり順序を異にするがしかし天然の現象、四季の風物、事と人の情趣、自伝的事件など同種の描写をまとめて記した点に着目すれば大体に傾向を同じくするものであるらしい。詳しい比較研究は専門家の研究に譲り、自分はここに三種の有力な異本が「

同種の描写をまとめて記し、春曙抄本のごとく雑然としたものでない」という点を問題にしてみたいと思う

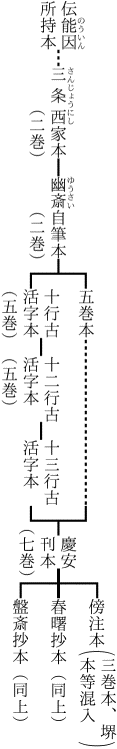

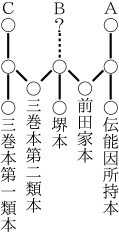

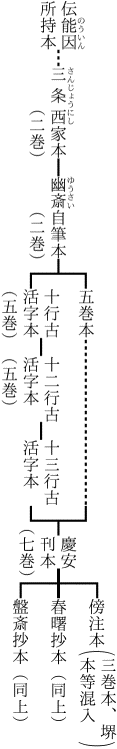

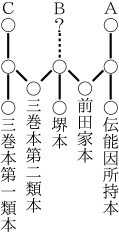

(1)。

そこで問題は、これらの異本が春曙抄本のごとく雑然たる体裁のものから後の人の抄録あるいは改作によってできたものであるか、あるいは春曙抄本のごとき形と系統を異にして古くより伝わったものであるか、という点に集まる。伝宸翰本のごときは自伝的描写を全然含んでいないのであるから、学者によっては直ちにこれを

抜萃本として片付ける人もあるが、しかし

ある同種類の描写のみがことごとく存せぬということは、むしろその部分が欠本となっていることを証示するものであって、武藤氏が「これ

其下は欠けて伝はらぬなり」と言ったのは確かに当たっていると思う。さてこれが抜萃本でないとすれば、――しかもこれが春曙抄本のごとき体裁のものから出て来たのであるとすれば、この種の異本は一種の改作である、すなわち雑然たる順列のなかから同種類の描写を選り集めて一つの個所にまとめ、草紙全体を改造したのであると見なくてはならない。この見方のためには伝宸翰本の文章の相違が一つの証拠として用いられ得るであろう。たとえば、

春はあけぼの、やうやうしろくなりゆく山ぎは、すこしあかりて、紫だちたる雲の、ほそくたなびきたる。 (春曙抄本)

春はあけぼの、そらはいたくかすみたるに、やうやうしろくなりゆく山ぎはの、すこしづつあかみて、むらさきだちたる雲の、ほそくたな引たるなどいとをかし。 (伝宸翰本)

のごとき相違は、あまり優れた才能を持たない後代の人の拙い改造として説明され得るでもあろう。しかしかく見るには一つの困難がある。このように才能の劣った人が、むしろ改悪ともいうべき手を加えつつ機械的に個々の個所の位置を置きかえる事によって、どうしてあのように

緊密な連絡を、すなわち我々をして随筆の作者の心の動きをその必然の姿において感ぜしめるような緊密な移り行きのある形を作り出すことができたろうか。

この問題が出てくれば当然この随筆の製作手続きについての古来の見解が批評されねばならない。「ものかゝぬさうしをつくりて

つねにかたへにうちおきてみきゝすること、おもひえたることどもを、

わすれぬうちにそこはかとなくかきつくるれうのさうし」、「

ことさらにかきあらはせりといふばかりの

ものならねば云々」という『松の落葉』の説は武藤氏によって引用され賛成されている。しかしながら、「枕草紙」という語が右のような「手控え」を意味して用いられたとしても、作品としての『枕草紙』そのものが、果たして右のごとき「覚え書き」らしい体裁を持っているだろうか。自伝的な描写はすべて書くために長い時間を要するような複雑な過去の回想である。自然人生の種々の姿の描写は、見事な結晶を持てる芸術的な形成である。それらは「

ことさらにかく」態度をもってのみ初めて描かれ得る性質のものであって、「みきゝすることを

そこはかとなく」かきつけたものでは決してあり得ない。我々は右のごとき覚え書きとしてはたかだか短い断片的な、物の名を書きつらねたような個所をしか許すことができない。のみならず、もし『草紙』の末尾の記述が作者に帰せられ得るものであるならば、作者は「目にみえ、心におもふことを、人やはみんとすると思ひて、

つれづれなる里居のほどに、かきあつめ」たのである。公表するつもりでなかったということはそれが製作的な態度をもって書かれたのでないということを意味しはしない。つれづれなる

里居のほどに書いたという語によっても、それが

心の落ちつきと集中とをもって初めて書かれ得たのである事は明らかである。だから、そこはかとなくかきつけたという理由で直ちに春曙抄本の雑然たる体裁を是認しようとするごときは、文芸の作品の

製作がいかなるものであるかを解しない人の態度と言わねばならぬ。

そこで我々は、随筆的な作品を製作しつつある一人の優れた作者を眼中に置いて、その随筆がいかに書かれるのが自然であろうかを考えてみる。『枕草紙』中に比較的まとまった長い話として存する部分、たとえば

藤原行成との関係や

中宮定子の描写を取ってみれば、この作者は鋭い眼と頭とによって事物を統一的に捕捉する強い力を持っている。連絡のない断片的なことをとりとめもなく感じ考えるような作者ではない。もしこの作者にして自伝的な描写に興味を持ったならば、その描写はとにかくある程度にまとまった

種々の回想の系列として現われてくるであろう。またもし自然描写に興味が動くならば、そこにも

四時のさまざまな情景が

一つの系列として現われてくるであろう。いかに随筆であるとはいえ、連絡のない断片がつぎつぎに並べられるとは考えにくい。よし一つの興味が、それに相応する題材のことごとくを描写しない内に、他の興味に移ったとしても、この種の透徹した描写をなし得るほどの作者が、何らの縁もない他の描写のあとへ直ちに全然異なった題目を書きつづけるとは考えられぬ。自伝的興味が中途で絶えて自然描写の興味が新しく起これば、作者はそれを新しい紙に書いたに相違ない。そうして次の機会に再び自伝的興味が起こってくれば、彼女は前に書いた自伝のあとへそれを書きつづけたであろう。これは作者の文芸の才能を認めれば認めるほど当然の事として許されねばならない。

もし春曙抄本のごとき体裁の『枕草紙』以外に『枕草紙』が存しないのであるならば、右のごとき推測は少しく大胆に過ぎるかも知れぬ。しかし

伝宸翰本などのごとくちょうどこの推測にあてはまる異本が存し、しかもこの異本に加工したろうと思える後代の人からあの緊密な連絡を予期し難いとすれば、我々はこの異本に基づいて右のごとき推測が必ずしも架空のものでないことを主張し得るのである。しからばこの異本は、春曙抄本のごとき本に基づいて改造せられたものでなく、本来この種の本と系統を異にせるものであるかも知れぬ、しかもあるいはこれが『枕草紙』の

本来の輪郭を伝えているのであるかも知れぬ、といい得るのである。たといこの異本が後代の補筆を多分に含んでいるとしても、それが本来の輪郭を伝えているという事の妨げにはならないのである。

自分はただ「本来の輪郭」という。決して、『枕草紙』の

原形が、ここに保存せられていると言うのではない。ここにはなお諸異本の精細な対照が必要であり、特に個々の部分についての比較研究を欠くことができない。しかし「同種の描写をまとめて記す」のが本来の形であるかも知れぬという見当をつけて右のごとき精細な異本対照をやれば、そこに『枕草紙』の

原形を見いだす道が開けはしまいかと思うのである。