天皇制について、いろいろの雑誌に、諸家の論文が出ている。私は、深い興味をもつて、それらを読んだ。そうして私は、天皇制にかんして、国際法や憲法から、正確な判断をくだすことが、日本民族の民主制を混乱させないために、どれほど緊急事であるかを、痛切に感じたのであつた。

今日になつて、日本はその民主制を中止することは、国際法から論じて、とうていできない相談である。なぜならば、日本の民主化は、日本と列国とのあいだの、かたい民族的約束だからである。日本国は、ポツダム宣言の受諾と、サンフランシスコ平和条約の調印という二つの約束をもつて、世界のほとんどすべての文明国と、日本の民主化を、かたく約束している。この約束は、日本一国の一方的な意思をもつて、それを破ることは、国際法が許さないのである。

また日本は、新憲法をもって、日本の民主制を立てた。それは、日本人民みずからが、この憲法を定めたのである。人民は、文明人として、それを守る義務がある。民主日本は、過去の君主日本とは、まつたく別のものとなつたのである。いまの日本人民は、旧時代とことなり、主権の本体となつている。すなわち、日本人民は、旧時代のごとくに天皇の統治下に立つことは、もはや憲法上、ゆるされないのである。憲法は「国の組織」である。組織は、これを守ることが、文明人民の義務である。

このような考えを、私は不断にもつている。それは、人民として、必然にもつべき理想である。私は、日本人として、日本民族の永遠の存在をいのり、さらに、その幸福な、そして健全な存在を願つてやまぬものである。

私は、法律学を専門とし、とくに憲法および国際法を専攻した。それであるから、まず法理によつて、民主を説き、天皇制を論じ、中正の理論を立てて、天皇のためにも、民族のためにも、過ちのないようにと、私は私の心を労しているのである。私は、その目的をもつて、この一書をつづったのである。

昭和二十七年八月二十日

大磯、洗心堂にて

八十翁 蜷川新

[#改丁][#ページの左右中央]

[#改ページ]

太平洋戦争は、東洋史には、いまだかつて見られなかったほどの大戦争であった。数年にわたって、極東から遠く中東にまで戦禍はおよんだ。それのみではなかった。濠州の大陸にも、南洋の島々にも、日本兵の殺人行為はくりひろげられた。南京やフィリッピンには、戦慄をもよおさしめるような虐殺がおこなわれた。その地域に住む人民は、十億にも近いのである。日本軍は、その十億の人民を苦しめ、その生命をうばい、その財産をかすめ、数年にわたって、奴隷のごとき境遇におちいらしめたのである。

この大罪悪にたいして、日本軍の主脳および日本国政府の要人に、責任を負わしめてしかるべきであることは、およそ人間として異議のあろうはずはない道理である。もしも、日本人だけが神であって、外国人は

けれども、今日の日本人は、およそ人間は生まれながらにして、法律のまえに平等であるとの理をさとっているはずである。その悟りあって、はじめて、文明人となりうるのである。文明人であるとの自覚ある日本人は、全世界の人類にたいして、日本軍の犯した罪が許しがたいものであったことを、つつしんで告白し、その罪をおかした人びとが、公正な裁判を受けて、適当な刑罰に処せられんことを、公正にみとめるという態度をとり、文明人であることを明らかにすべきである。そうして、全人類とともに、今後、世界の平和につくすべきことを、八千万人の一致した声として、世界にむかって発すべきである。

太平洋戦争は、じつに、はじめから無謀の戦争であった。軍事上からそれを判断しても、「二年以上はつづけられまい」といわれた、先の見えた戦争であった。

空軍は、外国の空軍にくらべて、はなはだ貧弱であった。

ワシントン会議のさいには、日本の海軍軍人の有力者加藤寛治は、「十対六の比率では、敗戦は、はじめから明らかである。」とワシントンにおいて、列国人のまえに声明したのであった。したがって、イギリスとアメリカとが連合した二大艦隊にたいしては、数字のうえから、「二十対六」程度であって、はじめから戦勝はまったく望めない無謀の海戦であった。ミッドウェーの海戦において、まず、その敗戦は立証されたのであった。

陸軍にいたっては、竹槍をもちいて戦争をするのだと、昂然として、軍人の荒木貞夫が言いはなったほどのものであり、その無謀さは、はじめから、心ある人から嘆かれていたのであった。

さらに、その外交にいたっては、必敗すべきドイツを買いかぶり、ドイツが全ヨーロッパを征服する力あるものと見あやまり、ドイツと同盟して、日本の勝利を夢みていたのであった。第一次世界大戦のさいにも、日本の軍人はすべてドイツの必勝をとなえていたのである。ヨーロッパにいた外交官もまた、じつに、その誤信者の仲間であったというのが、当時の事実である。

軍人と外交官とは、もともと、外交の盲者であった。それらの盲者は、天皇を抱きこんで外交権と

日本海軍の真珠湾急襲は、天皇の宣戦に先んじておこなわれた。これがまず、大きな国際法違反の行動であった。国際法上「開戦に関する条約」の第一条には、つぎのように定めてある。

「締約国は理由を附したる開戦宣言の形式、又は条件づき開戦宣言を含む最後通牒の形式を有する明瞭、且つ事前の通告なくして、その相互間に、戦争を開始すべからざることを承認す。」

日本は、たとえ、それが戦略上の過失であったにせよ、この条約に違反して、真珠湾を急襲したのは、一大失策であった。はじめから、この一大失態を、日本政府は、軽卒にもおこなった。古風にいえば、日本政府は、はじめから、「大義名分」をあやまったのである。「名のない戦い」であり「勝敗は、はじめから明らかであった」と言えるのである。この無謀な戦争を宣言した人は、誰であったか。それはじつに、天皇であったのである。

列国人から見たならば、天皇は、当然に、不法戦争の責任者であったのである。国際法のうえでは、天皇は「神聖にして侵すべからず」というようなものではない。したがって、列国からの戦争犯罪にかんする訴追は、どうしても、まぬがれることはできないことであった。

このような戦犯の問題は、すでに一九一九年から言われていたことである。第一次大戦のおわりには、フランスでは、ドイツのカイゼルをはじめドイツ軍の頭目を、戦争犯罪人として処罰すべしとの議論が、さかんにおこなわれたものであった。しかしながら、ついにそれはおこなわれずに終った。しかし、カイゼルは、国内の人民から、失政者として捕えられる危険があった。カイゼルはそれを恐れて、急いで、オランダに逃げこんだ。カイゼルの統治はそれで終り、エーベルトが、社会主義者に推されて大統領となった。ドイツ帝国はそれで亡んだのである。

こんどの第二次大戦のおわりには、国際法の違反者にたいして、確実に制裁を加うべしという主張が、列国のあいだに盛りあがり、それがついに成立した。それによって、ドイツでも、日本でも、国際軍事裁判所が設けられることになった。わが日本では、東京に、その国際軍事裁判所が設けられた。

それは、じつに世界において、いまだかつてない一大事実である。勝利国はこの裁判を「文明のため」と誇称した。そのさいに、いかなる裁判がおこなわれたであろうか。

この裁判の長は、濠州人のウエッブであり、その検察長官は、米人のキーナンであった。このキーナンは、日本に来る早々、「日本人は三十年来、侵略を目標として行動した。」と言い、公然、わが日本民族をののしった。しかし、それは大きな失言であった。私は

日露戦争は、英米人が、こぞって日本に同情し、日本を支援し、ポーツマスの講和条約は、米人ルーズベルトの斡旋で成立したのであった。しかし、その歴史さえ、今の米人は知らないのであった。かかる不明の米人が、国際軍事裁判の検察官となったことは、その裁判を不正確なものにさせた大きな原因であった。

キーナンは、やがて公言した。「天皇には、戦犯である証拠がない。」と。天皇崇拝にふけっている迷信者には、この公言は、あるいは喜ばれたことであろう。しかしながら、正義と法理とをおもんずる日本人には、それは、奇怪なことばとして、聞こえざるをえなかった。なぜなれば、天皇は日本の憲法上、大元帥であり、大本営の統裁者であり、「大東亜の建設を

キーナンが、「天皇には戦犯の証拠がない。」と公言したことは、まことに不可解であった。その間に、なにものか潜んでいるのではないかと、正直な人間としては、疑わざるをえなかったのである。

天皇に戦犯の証拠がないとキーナンはとなえたが、天皇の命令下にあった日本内閣の政務にあずかった人びと、および軍務にあずかった重要の人びとは「戦争犯罪者である。」と、キーナンは強く主張したのであった。そうして、それらの人びとは、あるいは断頭台上に絞殺され、あるいは無期の徒刑者として、投獄されたのであった。

有罪の宣告を受けた人間の心にも、彼らのくだした判決に、理論の一貫性が欠けていることを、さだめし感ぜしめたことであろう。理論の欠けた裁判には、とうてい、文明の名を附しうべくもない。米人検察官キーナンは、われわれ日本人からは、永遠に疑問の人として、その能力、その性格をあやしまれざるをえないであろう。

当時、裁判長のウエッブは、公然、新聞記者にむかって語った。「天皇は、戦争犯罪者である。天皇を訴追しないのは、ただ米軍総司令官の政策にすぎない。」と。当時のどの新聞も、このことばをそのままに、紙上にかかげていた。裁判官としてのウエッブは、キーナンと異なり、純法律家として正しい表言をなしたものと、日本人は信じているのである。

すべて裁判は、「法律によってのみ、おこなわれる。」これが、文明国の裁判の原則である。

日本における国際軍事裁判所は、右に述べたように、文明式の裁判をなさなかったのである。情実をまじえて裁判をとりあつかい、その無罪はかならずしも、無罪ではないということを暴露したのである。マックアーサーは、自由、正義、寛大を、そのはじめに、となえた人であったが、はたして本気で、これらの美辞を、日本人の面前で口にしたのであろうか。なにぶんにも、事実と表言とに、ぴったりしないところがあるのである。

インド人の裁判官は、「すべて無罪である。」ととなえたといわれ、フランス人とオランダ人の判事もまた、同じような表言をしたと伝えられている。その他の裁判官は、どうであったろうか。文明の裁判官と、はたして言われうる人であったろうか。疑いなきをえない。

戦争そのものは、暴力である。暴力のすぐれた国は、すなわち勝利国である。その勝利国が、敗戦国を被告として、裁判することは公正であろうか。また公正でありえようか。日本人は、東京軍事裁判にたいして、満足の意をあらわすことはできないのである。国際法に権威をあたえ、不法者に適当の制裁を科することが、国際軍事裁判の目的であった。もしも、天皇が戦犯者であるならば、国際裁判としては、厳正に、天皇にたいして戦犯であるとの判決をくだすべきである。正義の日本人としては、文明の一貫を要求する。天皇が、米人のしくんだ情実によって、また米人のための政策によって戦争犯罪を、まぬがれえたということは、正義をたっとぶ日本人としては、また国際の秩序をおもんずる日本人としては、とうてい満足し、歓喜することはできないのである。

戦争犯罪人を処罰する目的は、国際法に権威あらしめ、国際の秩序を正しく保つことにある。国際法は、現に世界に存在する。法として存在するのである。したがって、国際法の違反にたいしては、制裁のくわえられることが肝要である。今日までは、それが不完全であった。

国際法の違反行為については、「訴追せられる」という原則は立てられてあったが、その訴追は、それを実際におこなうことが困難であった。そのために、「国際法は道徳にすぎない」と見る人さえもあった。それは世界の秩序をたもち、人類の幸福をまっとうするために、不幸のことであった。文明をたっとぶ人類としては、これが是正に力をいたすべきであった。

日本人は、この理をたっとび、東京にその裁判所の設けられることを歓迎したものであった。しかるに、その裁判は、情実をもっておこなわれた。日本人が、もしも、そのような情実的な裁判に満足するならば、それは科学をかろんじ、文明をたっとばない民族であるとの証明になる。また米人たちの不公明な策謀に乗ぜられて、裁判の神聖をけがすことに与みする民族となるのである。このようなことは、大敗戦と降伏という恥辱のうえに、さらに、文明の裁判を理解しないという一大汚名をかさねることになるのである。私は、かかる卑怯な態度をとることを拒絶する。

東京の軍事裁判が、純法理的でなかったことについては、雑誌『思想』の一九五二年六月号に、松谷久男氏の筆になる「対日輿論および占領政策における天皇」と題した一文がかかげられてあって、くわしくその情実のことが出ている。そして、その情実にかんして、カナダの実業家の、つぎのような告白も引用されている。

「日本における私自身の経験にもとづいて、いつも感じるのだが、われわれの最大のあやまりは、天皇を存置したこと、および天皇が軍事的補佐官にだまされたのだという、愚劣な神話をまきちらしたことである。もちろん、天皇を存置したには理由がある。しかし、連合軍の日本上陸が、ひとたび成功したうえでは、それらの理由は、われわれが自らの偉大な民主主義の伝統にたいして、真実でなかったこと以外のなにものでもない。」

ある者はまぬがれ、ある者は絞首刑に処せられたりするところには、文明のあろうはずがない。民主主義などは存在しないのである。日本人としては、自国の元首ひとりの利益のみをおもんじて、世界の秩序をみだすことを、不法として排斥せざるをえない。その理は、日本憲法の「前文」第三項に明らかにしてある。(憲法「前文」第三項、「われらは、いずれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従うことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信ずる。」)われわれ日本人は、みずから定めたこの憲法を忘れてはならない。奴隷式の尊王論にいたっては、今の日本においては、その「民主日本の国是」をくつがえすものである。文明人としての道義を破るものである。人間たるの権利を放棄することである。日本人たるものは、とうてい、それを認めることはできない。

「降伏日本」と称する一大醜態は、日本の人民がつくりだしたものではない。それは天皇自身がつくられた、日本国はじまって以来の一大事態である。日本民族のために、すなわち、主権の本体である「人民の集合体」のために、この未曽有の一大恥辱をこうむらしめたことは、天皇の負わるべき重大な責任である。

旧憲法にもとづいて、天皇には責任がないととなえる人は、今日の民主日本の人民たる権利と道義とを、そなえていないものである。そのはなはだしく卑屈な人にいたっては、「戦争をおわらしめたのは、天皇であった。天皇は、日本民族を危地から救いだされたのである。」と、声高らかにとなえ天皇の仁徳をたたえるものすらある。

それは、開戦の宣言は天皇がおこなわれ、戦争の継続は天皇が指揮されたという事実を、まったく棚にあげて、ただ、たんに終戦の一事実のみをとらえて、この戦争をものがたっている人のことばである。私は、これらの人の賛辞を、古風な、且つ卑怯者のヘツライであると見るものである。人民の苦痛を念とせられるならば、天皇はもつと早く、戦争休上を命じらるべきであった。

天皇は、無謀の戦争をはじめられた。そうして、人民の空しく死屍となって海外に捨てられたもの、海中に葬られたものは、じつに二百万人にたっしている。戦禍をこうむったものにいたっては、数千万人の多きにおよんでいる。日本の領土は半分に減った。物資はうしなわれた。植民地はことごとく、うばわれた。八千万人の今後の生活は、至難をきわめている。天皇は、深夜、

天皇は、「情は父子である。」と、人民にむかって宣べられたが、その仁心をもって、全人民にたいし、「この一大惨禍は、じつにわれの責任である。」と、みずから、わびらるべきであった。聖武天皇のような昔の天皇は、天災地変が生じたときには、それは天皇の徳が不足していたからだと言って、天地にたいして、その身を責められたものである。それあってこそ、はじめて「情は父子なり」の勅語も、意義をもつのである。

しかるに今日の天皇は、このことをおこなわれなかった。そうして、終戦後、全国各地に悠々と旅行なぞせられた。それでは、賢明仁慈の天皇とは、今の人も、将来の史家も、たたえることをしないであろう。けだし、このようなことは、

天皇の側近の者は、マックアーサーに天皇を紹介して、その住宅に、天皇をして訪問せしめた。それは、天皇を戦犯の危地から脱せしめる方策であったと伝えられている。マックアーサーは、天皇とならんで写真をとった。そのマックアーサーは、あたかも元首のごとく、先輩のごとく身がまえ、その天皇は、あたかも恩師にたいする子弟のごとき直立の姿勢に写っていた。それが社会に公表されている。これは、日本天皇の名誉ではありえない。これは、天皇の側近者の人物が、はなはだしく小粒であることを示した一場面である。

米人の新聞記者マークゲーンの書いた『ニッポン日記』によれば、マックアーサーは三回めの対面にはじめて、「陛下と呼んだ。」ということである。一回と二回とは、占領軍総司令官としての威厳をたもって、天皇に接したことが、それでよくわかる。

天皇は降伏されたけれども、降伏の手続きは、参謀総長と外務大臣とにとらせていられる。それで、占領時の天皇の対敵態度はおわるべきであった。天皇は、それよりもまず、日本人民にむかって、その過失をわびられ、かつて公言された「父子の情」をしめされ、全人民をして、天皇の至情に感泣せしむべきであった。天皇は降伏の放送を、みずからなされたのである。さらに、その歩をすすめて、人民にむかって直接に、その悔悟の誠意を述べらるべきであった。天皇は

天皇は、道義上、人民にたいして責任がある。天皇は、その責任を自覚され、その地位を去られるのが、天皇として至当である。皇室典範のごときは、どうにでもなるのである。権力のまったく伴なわない今日の皇位に、天皇権力万能主義をもって、多年、天皇の地位におられた人が、旧のごとくに

正直な学者や、天皇のために名誉を思う人びとは、天皇の退位を、公然と論じたのであったが、それは至言であった。「天皇の退位を論じる人間は、非国民である。」と口走った内閣員が一人あったといわれるが、その人こそは不誠実の人である。

今の日本には、人民に主権がある。天皇を無権力のものとさだめ、ただたんに法律上、意義のないシンボルとしたのは、じつに日本人民である。(憲法第一条)その日本人民が、天皇にかんし、すなわち一人の人間にかんして、その退位を論じることは、人民の自由でなければならない。それは基本人権の作用である。その自由の人民を指して「非国民」であるとののしるがごときは、人間の基本人権を軽んじるものである。それは憲法の無視者である。すなわち「国の

天皇は、退位されるべきである。そうして、今の皇居から天皇家を、いっさい引きはらわれ、今後は適当の官舎に住まわれ、その経済をちぢめられて、人民の負担をへらすの誠意をしめされ、人間として、正しく、たのしく、「健全に生存」せらるべきである。

幕末において、幕府方と朝廷方とは、国際法上の二つの交戦団体となった。海外の列国は当時、局外中立を宣言したのであった。幕府方の主脳であった将軍、徳川慶喜は、戦わずして朝廷方に降伏を申しいれた。その結果として、江戸城は朝廷方に、降伏規約をもって、引きわたされたのである。

幕府方は、俗人史家が論じているような「賊軍」ではなかったのである。すなわち江戸城は、戦争によって天皇方が手にいれた一大戦利品ともいうべきものである。江戸城はこうして朝廷方のものとなった。そうしてそれは、一国の新しい主権者の居城となったのである。徳川家康以来およそ二百七十年間にわたって、江戸城はじつに日本の主権者の居城であった。

しかしながら、今日の天皇は、すでに日本国の元首ではない。権力の主体ではない。ただたんに、シンボル(象徴)にすぎないのである。シンボルの法律的の解釈は、別にこれをおこなうことにするが、そのシンボルには、主権者の居城は、住宅としては、不釣りあいである。もはや、その用法を変えるべき時である。

日本の新憲法によれば、皇室の財産は、すべて「日本の国」にゆずられたのである。(憲法第八十八条「すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。」)

天皇は、旧時のように、宮城をそのまま占有して、それを住まいとしておられる権利をもっていないのである。法律をもって、この憲法第八十八条は、それを動かすことは絶対にできないのである。天皇は、憲法にもとづいて、この法理を守らるべきである。(憲法第九十九条「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う。」)すべて憲法に反する行政は、憲法上、無効である。(憲法第九十八条「この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。」)

人民は、この法理を、みずから打ちけす権利を有してはいない。国会も政府も、この点の理解をまったく欠いている。それは憲法上、不法である。世の偽善者は、あるいは、この議論に反対するであろう。しかしながら、偽忠は、民主日本から見るならば、それはゆるすべからざる不逞の思想といえる。

これまでの明治憲法にもとづいていた天皇統治万能式の政治は、天皇と天皇の政府とが、ポツダム宣言の各条項を、そのまま受けいれて、降伏したときに、必然にその存在は失わるべきものであった。なぜならば、同宣言の第十には、「日本政府は、日本人民の中に、民主主義傾向を復活させ、且つそれを強力にすることに背反する一切の障碍を除去すべきこと、言論、宗教、思想の自由、並びに基本的人権は確立さるべきこと」を厳粛にあげてあるからである。

天皇統治の主義は、主権在民の主義とは、とうてい両立しえないことは、なんびともよくわかる理論である。それは、主権はただたんに一つあるべきものだからである。日本の天皇と、その政府とは、いよいよ敗北の極にたつし、ポツダム宣言を受けいれて、降伏しなければならない窮地におちいったときに、敵国の米、英、チャイナおよびソ連にたいして、

「ポツダム宣言は、主権者としての天皇の特権を

ということを一条件として、ポツダム宣言の受諾を、あえて申しいれてみたのであった。それは、一九四五年(昭和二十年)八月十日のことである。それは、敵国から一蹴さるべきものであることは、ポツダム宣言第五の「われらの条件は左のごとくである。われらは、右の条件から離れることはないであろう、右にかわる条件は存在しないのである。」という文言に明らかであった。

はたせるかな、日本の天皇の、この申しいれは、四つの敵国によって、すげなく一蹴されたのである。そうして四つの敵国は、「われらの地歩は左のごとくである。」と明記し、「降伏の瞬間から、天皇および天皇の政府が、日本を支配する権力は、占領軍総司令官の下に隷属すること、総司令官は、降伏条項に適応する処置をとること、日本の政体(form of government)は、ポツダム宣言にしたがい、日本の人民が、自由に表示した意思により樹立せらるべきこと。」を、日本の天皇および政府にたいして、きびしく指示したものである。それは、翌日の八月十一日のことであった。

日本の天皇と政府とは、なか二日おいて八月十四日付をもって、四つの敵国にたいして、「ポツダム宣言の受諾」を申しいれ、降伏条件を完全に果すの用意ある旨を申しおくったのである。この外交は、人民にはまったく秘密におこなわれた。

ラジオは、毎日、「国体護持の必要」を全国にむかって放送していた。政府が対内的に、この政策をおこなって、人民をあざむいていたのである。このようにして、ポツダム宣言は、一方的の宣言たる形をあらためて、四敵国対日本国の合意となったのである。日本人民は、この合意により、列国にたいして民主日本となるの義務を負うことになったのである。

日本人のなかには、この事実を知らないものが多い。それは日本政府が、この事実を正しく人民につたえず、終戦連絡事務局から、人民をあざむくような公文を発表しているからである。それによると、「八月十日払暁の閣議において、ポツダム宣言は、国体を変更するの要求を包含しておらずとの趣旨の了解を明らかにして、右宣言を受諾することに決定せり。」と書いてある。(終戦連絡中央事務局出版『終戦事務情報』第二号)

日本政府は、内外をあざむいている。日本の官僚の伝統的な悪政策である。この欺瞞に乗ぜられて、自由党の最初の綱領は、定められたものとみえる。同党の要人も、「国体は護持せられた。」と語っていた。自由党の綱領には、その冒頭に、「国体護持」の四文字がかかげられてあった。

国体護持とは、「大日本帝国は万世一系の天皇これを統治す」ということである。このことばは、ポツダム宣言への反抗である。民主国日本の破壊である。日本人民は、この事実を十分に理解し、人民の責任をまっとうすべきである。この事実を知らずに、あいもかわらず、国体護持などをとなえているものがいるならば、それは日本の国是をおびやかし、列国の信頼をうしなう結果をまねくであろう。警戒すべきことである。

この点にかんして、日本の官僚の責任は重大である。日本の官僚は、人民をあざむいて開戦し、人民をあざむいて戦争を継続し、人民をあざむいて降伏したのである。人民は、とうてい、日本の官僚を信じることはできない。

このようにしてポツダム宣言は受けいれられた。ポツダム宣言は、一九四五年(昭和二十年)七月二十六日に世界に公表されたが、十三の箇条からなっている。この十三の箇条が、すなわち「ターム」term である。日本語でいえば、「条件」である。したがってポツダム宣言の受諾は、日本の政治家が、つねに口にしているような「無条件のもの」ではない。りっぱに「条件」のついた降伏なのである。

その無条件というのは、「日本の軍事力の無条件降伏」のことにすぎない。それは、ポツダム宣言第十三の「われらは、日本国政府がただちに、全日本国軍隊の無条件降伏を宣言し、かつ右の行動における日本国政府の誠意につき、適当かつ十分なる保障を提供せんことを、日本国政府にたいして要求する。」という文言に明らかに記されてある。

このポツダム宣言を受諾することによって、天皇が、旧憲法のごとくに、日本の統治権者としてとどまることを、四つの敵国が承諾しなかったのである。天皇の地位は、このポツダム宣言の受諾によって、これまでとは、まったく変わったものとなることが、約束されたのである。この根本の理を、日本人としては十分に理解することが、大切である。天皇がみずから、その自由意思をもって、受けいられたのである。したがって、それは完全に有効のものである。

日本国は、連合軍によって占領された。そのうち、日本の本土は、米英の二国軍によって占領された。朝鮮は米ソ二国軍によって、樺太・千島はソ連軍によって、南洋群島は米軍によって、満州国(租借地および鉄道附属地をふくむ)は、チャイナおよびソ連軍によって、占領された。東京の市中には、米国兵がいたるところにいた。空中は、米国空軍の独占であった。

「降伏後における米国の対日第一次方針」というものがある。九月六日、米国大統領の承認をへて、占領軍総司令官マックアーサーに送られてきたが、そのなかに、つぎのような一節がある。

「右方針は、最高司令官をして、米国の目的達成を目当てとする進歩的変革を妨害して、天皇または、その他の権力を支持することを、委ねるものではない。右方針は、日本において、現に存在する政体を用いること(use)であって、それを支持(support)することではない。日本の封建的および権力的傾向を変更するために、日本人民または、政府が、発案する政体の変更は、許可せられ、かつ声援(favored)せられるであろう。」

これは、一九四五年(昭和二十年)九月二十三日に、日本において、公表されたものである。この米国の方針は、ポツダム宣言にもとづくものであって、日本の天皇は、旧憲法第一条の規定により、引きつづき日本に君臨し支配することを許されないということが、きびしく示されたものである。この点米国として、法にかなった、すなわちポツダム宣言にかなった対日態度であったといえる。[#「あったといえる。」は底本では「あったといえる」]

このようないきさつがあるにもかかわらず、日本の天皇と政府とは、民主主義による、憲法の制定を、誠実におこなわなかった。日本の政府により、松本案というものが示されたが、旧憲法と、その本質はまったく変わっていないものであった。

当時の内閣の大臣は、「憲法改正の必要はない。」と新聞記者にかたり、

そこで私は、一文を朝日新聞に投じて、憲法の改正または新憲法の必要であることを論じてみた。それは同紙のとりあげるところとなったが、長すぎるというので、大分にちぢめられて新聞の片隅の『声』欄にのせられた。

日本は、ポツダム宣言を受けいれながら、はなはだしく不誠実であった。列国としては、この不誠実を許さないのは国際法上、当然の権利であった。そこでマックアーサーは、その幕僚に命じて、日本憲法の原案を起草せしめることになった。それにかんする事情は、前にあげたマークゲーンの『ニッポン日記』によって、日本人に知られることになった。

最近には、毎日新聞の『占領秘話』にも、当時の事情が書かれるようになった。マークゲーンの記するところは明らかであって、日本人に深い感興をわかせるものがある。私は同人に感謝して、その日記を読んだ。日本人のなかには、それを悪くいう人もあるが、とにかく日本人のためには、よい参考文書である。

その『日記』によれば、つぎのように要をつまんで書いてある。マックアーサーが堅持した、日本の新憲法の大原則である。

一、日本は、永久に戦争を放棄し、再軍備しないこと。

二、主権は、人民に帰属せしめる。天皇は、ただ国のシンボルと叙述せられること。

三、貴族制度は廃止される。皇室財産は、国に帰属せしめられること。

二、主権は、人民に帰属せしめる。天皇は、ただ国のシンボルと叙述せられること。

三、貴族制度は廃止される。皇室財産は、国に帰属せしめられること。

(『ニッポン日記』第一一二ページ)

この三原則を解釈してみれば、日本には永久に軍備をおかないこと。天皇は、日本国の統治権者であらしめてはならないこと、天皇は、ただたんに日本国のシンボルとして存在せしめること、すなわち無威無力の存在としてとどめること。天皇を取りまいている「一千戸の華族」、すなわち伊藤ところが、さきに述べたように、当時の日本の政府は、「終戦事務情報」第二号をもって、「

そのために、この米国の態度は、あたかも、日本との約束に反し、米国の専横をしめすもののように感じさせるけれども、非は米国側にはなく、じつに日本政府側にあることを、人民は理解すべきである。

この当時の歴史は、正しく後世につたえられるべきである。私は、その目的をもつて、このように、政府が秘密にしている当時の秘事をあばいているのである。それは、私の言論の自由であり、民主日本のために、学者の良心をもつて、この記述をおこなっているのである。大戦中の日本の政府は、敗戦をいつわって人民に報道し、人民をまよわし、無益に人民を死傷せしめていた。敗戦後の政府も、おなじく人民をあざむいている。このような日本の政府は、民族の文明福祉のために、その用をなさないのである。

新憲法の草案は、米人の手でつくられた。それを時の政府は、政府の案として、議会に提出した。両院は五十日をついやしてそれを討議し、なにほどか筆をくわえて成立した。そうして天皇から公布された。法にかなつて成立した日本の新憲法である。

この新憲法の第一条には、「天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。」と定められてある。文字の用法が、奇異であり、人民に疑問を生ぜしめている。

その英文はつぎのとおりである。

Art. 1. The Emperor shall be the symbol of the State and of the unity of the people, deriving his position from the will of the people with whom resides sovereign power.

日本文の憲法は、この英文の翻訳である。それであるから、英文の憲法、すなわち原案と照しあわせて、解釈することが適当である。英文のほうには「日本国」という文字はない。ただたんに、「国」state と書いてある。また「国民統合の象徴」という文字ではない。「人民結合の象徴」unity of the people と書いてある。この英文のほうが意義が明らかである。新憲法の「前文」によれば「国」state「国民」nation「人民」people の三様の英文字がつかわれてあつて、その三様の文字の日本訳は、整一がとれていない。「人民」people を「国民」nation と訳したり、「国民」nation を「国家」state と訳したりしていて、用字法がみだれている。

憲法第一条にある「国」という文字と、「人民の結合」とは、英語でいおば、内容のおなじ文字である。人民が結合して、国というものが生じるのである。もしも「国民統合の象徴」という文字は、「天皇によりて国の人民が統合せられること」のように解するならば、それは「天皇に主権がある」ということになる。

それでは第一条の「主権の存する日本の国民」という文字は、その意義を有しないものとなる。主権は人民にあるのである。それであるから、人民は、人民の有する主権によつて統合せられているのであつて、天皇によつて、人民は統合せられるのではない。

天皇は、国の象徴であるという条文は、天皇は国の統治者ではないことを明らかにした文字である。旧憲法の第一条にたいして、新憲法の第一条がおかれているのである。「天皇これを統治す」との旧憲法第一条の文字をとりはらつて、「国のシンボルである」と変えたのである。シンボルとは、しるしである。権利の主体でないということを、シンボルの文字をもつて示したのである。

「象徴」とは、文学者流の用語のシンボリズム、すなわち代表ということではない。天皇は日本国の代表ではない。そんな権限は、新憲法が全然あたえていない。(憲法第四十一条「国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。」)

天皇は、国の元首(head〈英〉・chief〈仏〉)ではない。天皇は、国の元首と見らるべき権利を有していない。天皇の地位は、人民がみとめて、天皇に与えたのである。天皇固有の権利ではない。天皇の祖宗から与えられた地位ではない。

天皇は、神ではない。神代というものも否認されている。したがつて、神勅はすでに無効のもの、または偽りのものとなつている。「天壌無窮の皇運」というものは認められない。「一天万乗の君」とか「君は天」とかいうことは、すでに消えてしまつた文句にすぎないのである。

新憲法の「前文」には、「主権は人民とともに在ることを宣言し、この憲法を堅実に建設した。」と書いてある。天皇には、立法、行政、司法の権力は、まつたく認められていないのである。

国の象徴ということについて、それは、「天皇へのあこがれである。」と説く官僚があつた。小説的ではあるが、法律的では、まつたくない。まつたく、そのわけが分からない。

ある人は、「天皇の地位が形式的なものにすぎないか、実質的のものでもあり得るかは、憲法の文字だけではきまらない問題である。もし国民の、そしてまた国民の代表者としての地位を確保した政府の、政治的意図と、政治的心理とが、象徴としての天皇に、重大な役割りを与えようとするものである場合には、憲法の定めた形式的儀礼的な性格規定にもかかわらず、天皇は、そのように実質的なものでもあり得るであろう。そうしてそこにこそ、まさしく、日本憲法の定めた天皇制の本質があるといわなければならぬのであろう。」(『思想』第三三六号、鵜飼信成氏の説)と論じている。

この説のように、天皇の地位が、これを動かそうとする不法な政府の政策によつて、ふらふらするものであるならば、日本人は、はなはだしく、その基本人権の危険を感ぜざるをえない。憲法上、明らかに主権は人民にある。日本人民は、そのような危険な憲法をつくつたとは思つていないのではなかろうか。人民は、憲法の明文を楯として、「政府」と称する「公務員の集合体」にすぎない一機関の勝手なふるまいを、断固として打ちやぶることが、その正当な権利である。

憲法上、今日の政府は、天皇を使って、自分かつてな行動を、なしえないはずである。政府は、最高の機関ではない。最高の機関は、国会である。(憲法第四十一条――本書の二九頁)最高の機関であると定められている国会の解散にかんしても、天皇は、国会の下位にある政府のいうままに、すなわち助言のままに、衆議院を解散する権利はない。天皇は、「国民のためにのみ」、その解散の手続きをおこないうるのである。(憲法第七条)

フランス、イタリアの新憲法のごとくに、国会すなわち「人民の代表」の意思を、問うべき必要がある。英国風の解散は、日本の憲法には、もはや適用不能であることを知るべきである。しかしながら、いまだに、政府や議員のあいだに、この新しい法理ががほとんど理解されていないというのが事実である。(フランス国憲法第五十一条、イタリア国憲法第八十八条。)

新憲法によれば、天皇は「神聖にして侵すべからず」というような地位のものではない。そのように解釈されるような条章も、まつたくない。

昭和二十一年一月一日の勅語には、「天皇は国民と共にある。」と述べられてある。天皇は、

人間は法律のまえに平等である。人間は、その出生や門地によつて、他の人間と区別されないことが、憲法をもつて定められている。天皇は、人間であるからには、平等の法理に立たれることが適法である。不敬罪がとり消されたのは当然であった。それに反対した人間は、人権を放棄して、みずから奴隷となることを望んだものである。

陛下という一種の尊称は残つている。しかし、それは憲法上の尊称ではない。したがつて、絶対的の尊貴は、その敬語にはありえない。人は社会的には、おたがいに尊敬をもつて他人に接する。それは人間おたがいに、人間の権利を尊敬するのである。君といい、様といい、殿といつたところで、その人を、不平等の人間として取りあつかうのではない。憲法は、それを認めない。

天皇は、なにほどかの国事をおこなう権利がある。天皇がその国事をおこなわれるについては、憲法上、内閣の助言と承認とを必要とする。(憲法第七条)したがつて内閣が、その行為については責任を有することに、憲法上、定められている。それあるのゆえをもつて、天皇は「神聖にして侵すべからず」と解釈する理由もない。天皇は、憲法に定めてある以外の国事については、憲法上、まつたく、権利を有していない。天皇が国事をおこなうについては、それを「国民のためにおこなうべきもの」であつて、自己のためや、政府のためにおこなうことを許されないのである。(憲法第七条)

天皇は、行政権を有しない。行政権は、憲法上、内閣に属するのである。(憲法第六十五条「行政権は、内閣に属する。」)ベルギーの国王や、アメリカの大統領は、憲法上、行政権をおこなう権利を有している。日本の天皇は、国の元首ではない。ただ、なにほどかの形式的な公務をおこないうる権利のみを有している。それであるから、天皇は一種の公務員であると解釈して、不当ではないのである。

天皇は人間である。天皇の乗用車にむかつて、人民が歌をうたつたからとて、また人民が天皇に、何事か質問をなしたからとて、憲法上は、それが不法であるとみるべき、なんらのよりどころもない。今日において、天皇を神のごとくにあがめるのは、憲法を無視するものである。時代を理解しないものである。

天皇をもつて、人民の道義の基本とするなどは、人間平等の法理を軽んずるものである。歴史のうえから見ても、人民の道義の基本とするなどは、人間平等の法理を軽んずるものである。歴史のうえから、つねに聖人であつたという歴史はない。かえつて不倫の人も、暴行者もいたのである。「天皇は無条件に民主のために尽くす」というようなことは、憲法上、不当である。天皇の国事にかんする権利には、制限がある。

天皇は、保守主義の人がいうような、人民の信仰の中心であるべき理由がない。天皇は、宗教の師ではないのである。

天皇のために、人民から寄付金をつのって、天皇の住まいを新築するなどという主張は、憲法上、不法である。全国の市町村会議において、かつて、この種のあやまつた決議がおこなわれたということは、全国の市町村長に、日本の憲法を守るの誠意がないことを明らかにしている。彼らは、憲法第八条の「皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。」という条文を見たことがないのであろう。

今日の時代に、全国の各学校において、「君が代は千代に八千代に」と、合唱せしめたりすることは、民主憲法の破壊をくわだてる不法の行為である。今日は、憲法に明らかなように、人民の時代である。また国体護持を主張したり、天皇権力主義にもどることを主張したりすることは、憲法違反である。

天皇は、外国の大使や公使を接待する権能を有している。しかしながら、それは天皇を国の元首と見ることではない。ただたんに、外国人との応接にすぎない。そのために、とくに壮大な皇居を新築すべしというようなことは、民主憲法を忘れたものの言うことである。天皇は、日本の主権者ではない。主権者として外人に応接するのではない。ただたんに、ひとりの日本人として、儀礼的に外人との応接をするにすぎない。簡素であるべきものである。

天皇は、形式的な権利を有している。憲法第七条に、「天皇は内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。」とある。それは、つぎのとおりである。

一、憲法改正、法律、政令および条約の公布

二、国会の召集

三、衆議院の解散

四、国会議員の総選挙施行の公布

五、国務大臣および法律の定めるその他官吏の任免並びに全権委任状および大使および公使の信任状の認証

六、大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除および復権の認証

七、栄典の授与

八、批准書および法律の定めるその他の外交文書の認証

九、外国大使公使の接受

十、儀式の挙行

天皇は、右にあげた国事にかんする行為のみをおこなう権利を有している。国政にかんしては、権能を有していないのである。(憲法第四条「天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しない。天皇は、法律の定めるころにより、その国事に関する行為を委任することができる。」)憲法が新しくなつたにもかかわらず、官僚は、しぶとくも旧習を追つている。人民も、多くは

新憲法には、皇族というものは、認められていない。ただ憲法第二条の「皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。」という条文にもとづき、「皇室典範」という法律があつて、その法律には、皇族というものを認めている。(皇室典範第二章)その皇族とは、天皇一家のことである。それは、皇位継承上の便宜のために設けてある一制度である。しかしながら、その皇族というのは、貴族ではない。なぜなれば、貴族の制度は、憲法をもつて、それを廃止されているからである。(憲法第十四条「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。華族その他の貴族の制度は、これを認めない。栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴わない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。」)

新憲法によれば、天皇は、右に述べたごときものである。

しかるに、この新憲法を無視して、旧憲法とおなじような対天皇観が、あいもかわらず日本にあつて、それを持続することが、正しい思想であるかのように主張する人間が、今日なお多く存在している。不心得な人たちといわねばならぬ。けだし、そのよつて来たるところは、古来の日本歴史を、明治以後においてあやまつて解釈したこと、また明治以来の天皇の数多い勅語と、さらに御用歴史家による維新史の誤解曲解とによることが明らかである。それであるから私は、それらの曲解や誤解や虚偽を突き、正しい観念を人民に呼びおこさせることが急務である、と信ずるものである。

それについては、別の章に、私の研究を述べることにする。その多くは新説であつて、頑冥固陋の石頭からは、反感を受けるであろう。けれども、すべては古書や新書を読んで、その結果を冷静に書きつづつたものである。順序をおつて語ることにする。

さて、右に述べたように、日本の天皇は、新憲法によつて、まつたく、その権力を剥がれたのである。それは、主権者の地位が、すつかり、あらためられたことになる。

主権者の地位を変革することを、世界の通念上から「革命」といつている。その革命には、いつぱんに、暴力がもちいられるけれども、平和のうちに主権者の

こんどの日本の主権者の変革は、その遠因は、大戦争の大敗という暴力的な事実にあるけれども、その近因は、平和に、適法に憲法を定め、それによつて天皇の権力は、人民に移つたのである。それゆえに、科学的にいうならば、平和的な革命である。理論上、これが正しい見解である。

幕末に王政維新がおこなわれ、昔から将軍の手にあつた権力は、天皇の手に移つた。その維新をもつて、日本人は、日本史上いまだかつてない重大事件であるものと称し、天皇に権力のあることが、日本の本態であるとこじつけて、天皇の権力は万世にわたつて継続するもの、またすべきものと誇称していた。しかしながら、それは一時の夢であつた。

一八六七年、すなわち慶応三年以来、天皇権力主義は持続されたけれども、一九四五年(昭和二十年)には、日本の主権は人民の手に移ることが、国際的に定まり、一九四七年には、憲法をもつて、「主権在民」は確立したのである。一九四五年までの期間は、わずかに七十九年である。

日本は、はじめから天皇統治の国であつたという明治以後の勅語などは、偽りであつた。そのうえ、永遠にわたつて、日本は万世一系の天皇の統治する国であると称したことも、またおなじく偽りであつた。「天壌無窮の皇運」という、明治以来、流行の勅語は、仮想の神託から出たものであつたが、明治以来、一時は、それを全人民の信念のごとくに、国をあげて世界に吹聴していたことは、かえりみて、日本人の非科学的な性格をしめすものであつたことを、われらは嘆き、かつ悲しまざるをえないのである。「万邦無比の国体」などと呼んだことは、日本人のむなしい誇称にすぎなかつた。それは、ドイツ人のとなえた「ドイツは世界に超越す」Deutschland uber Alles との豪語とならんでいた虚栄の放言であつたが、二者はともに、いまは消えさつた。「奢るものは久しからず」の古語を回想せしめる。

美濃部達吉博士は、新憲法にかんし、奇怪なる解釈をくだしている。たとえば、「天皇御一身が、形体的に、国家の現われである。」という解釈のごときが、それである。「天皇の御一身は、国家である。」というような見解である。それでは、天皇即国家説となるのである。同氏は、機関説をすてて、天皇主権説に変節したのであろうか。また同氏は、「国民の統一が、天皇の御一身によつて、表現せられるのである。」と説いている。それは、天皇によつて、人民が統一せられるとの解釈にとれる。奇怪な言論である。同氏の解釈は、民主日本を破るものである。

一九五一年(昭和二十六年)四月十一日の時事新報夕刊の社説に、「天皇の尊厳は、新憲法において、少しも影響されるものではない。いな天皇は、日本国および日本国民統合の象徴として、むしろかえつて、大いに、その尊厳をくわえたのである。天皇にたいして、不敬無礼の行為をなすものは、日本国および日本国民自身の尊厳を侵すものにほかならない。かつて天皇を国民から引きはなして、天皇は神聖にして侵すべからずといつたものよりも、日本国および日本国民の象徴としての天皇の尊厳こそ、内容的にも、実質的にも、最高至上のものとなつたのである。」と論じ立てている。

この論文は、憲法の「前文」も、憲法第一条、第四条、第七条も、まつたく、かえりみずに、その論者の旧式の思想をそのままに、無遠慮に書きだしているのである。この論者のいうところは、「天皇即国家」である。「天皇は国民統合者である」というもののようである。主権は国民にあるということをあざけり、天皇は、国の統治権者であつた旧時代の事態よりも、天皇は最高至上の人となつたと解釈しているのである。主権以上の尊厳のある権力者であると説くのである。いかにも奇怪な説である。この論によれば、日本は天皇の国であつて、民主国ではないということになる。これは、民主日本の覆滅論である。日本民族の今日の組織をやぶる説となるのである。この説は、憲法からはなれた一種の迷信説である。なんびとも、それが新聞の社説であるのにあきれざるをえまい。

それならば、いつたい、明治以後「

[#改丁]

[#ページの左右中央]

[#改ページ]

一八六八年(明治元年)三月には、天皇は、「五箇条の誓文」をもって、神明にちかわれた。それは人民にたいしての誓いではなかった。それによれば、「我国未曽有の変革を為さんとし、朕

この宣言によれば、当時は、天皇の権力万能主義などは、まったく考えられなかったものであって、政治は、人民の公論によっておこなわるべきものと定められたのである。しかもそれは、神明にたいしての誓いであったのである。それにそむけば、神明の罰をこうむるものと、天皇自身は、思っておられたものと想像する。

一八六八年(明治元年)四月二十一日には、『

「昨年の冬に、皇政維新がおこなわれた。わずかに三職が置かれ、つづいて八局が設けられ、事務の分掌がおこなわれたが、兵馬そうそつのさいであったから、事業はいまだに拡められていない。それだから、今回、五箇条の誓文を目的として、政体や職制が改められた。それはいたずらに変更を好むからではない。今日まで定っていなかった制度や規律を、立てたわけであって、これまでと食いちがいがあるわけではない。それであるから、すべての官吏は、この旨を奉じ、確実にそれを守り、これを拠りどころとして、何の疑念ももたずに、おのおのがその職をつくし、万民保全の道をひらき、これを永続させることが、肝要である。」云々。

「天下の権力は、すべて、太政官に帰属せしめられた。それは、政令が二つの線から出ないようにするためである。太政官の権力をわけて、立法、行政、司法の三つとする。それは、権力の偏重が生じないようにするためである。」

「各府、各藩、各県は、それぞれ、貢士 *を出して議員とする。議事の制度を立てたのは、世論を公けにとりあげて議する政治を実行するためである。」

「天下の権力は、すべて、太政官に帰属せしめられた。それは、政令が二つの線から出ないようにするためである。太政官の権力をわけて、立法、行政、司法の三つとする。それは、権力の偏重が生じないようにするためである。」

「各府、各藩、各県は、それぞれ、

* 維新後、一時、貢士といって、各府、各藩、各県から選抜して、中央に人を出した。世論を反映して、公議するためであった。

この『政体書』によれば、幕府から天皇に移った権力は、天皇に帰したのではなく、太政官に帰したと書いてあるのである。これは、天皇権力万能主義でなかったものと、解すべきであろう。そうして、各府、各藩、各県から、このとおりに実行されていったならば、日本はそのころから、民主的な国になっていたのである。徳川慶喜の政権放棄の上書にも、公論政治をおこなうべきことが、明らかにされている。幕府の人

しかるに、薩長出身や、公卿岩倉らは、この大勢にさからって、専制主義国の方向に、日本を引きずっていったのである。そういう証拠は、いくらでもある。

「公議府で論じていることは、むだなことが多く、まだ今日の国情には合わないので、一応、とりやめることに、内部ではきまりました。大事件の件は、追ってお運びになられますけれども、まだ朝廷にはしっかりした方針がたてられておりません。それで、一旦は、朝廷の基礎もほとんどくずれて、どうにも手におえない情勢になってまいりました。」

伊藤や大久保らの薩長人は、幕末には勝手なことを主張し、運動し、社会の秩序をやぶっていた人であったが、ひとたび権力者の一人になってからは、自己の権力維持にのみ没頭し、他の言論主張にたいしては、それらの人びとを破壊者として、その弾圧を、仲間とともにとなえ、かつ実行した人である。天皇が神明に誓われた五箇条の誓文などは、彼らにとっては、一片の日本の人民は不平であった。武力をもって立ちあがった反乱は、各地におこった。内乱は彼らの根拠であった長州や九州に生じた。これに応ずるものも全国いたるところにあった。九州や長州におこった反乱は、政府側の武力におよばなかった。やがて、明治十年に

それに前後して、言論をもって、専制政府に反抗する憂国者が、日本の各所にむらがり出た。東北地方においては、反政府の声が高くあげられた。

一八七四年(明治七年)一月になって、

「私ども伏して、今日の政権の帰属するところを推察するのに、上 、皇室にあるのではなく、下 、人民にあるのでもない。もちろん官僚が、上、皇室を尊ばないというわけではない。しかるに、皇室はだんだんにその尊栄をうしなってゆく。また人民のことを考えないというわけでもない。しかし、政令はまちまちであり、朝に出たものは夕方には改められる。政刑は情実をもっておこなわれ、賞罰は愛憎から出る。言論はさまたげられ、人民の苦しみは訴えるところがない。」云々。

また言う。

「官僚はいう。欧米の各国でおこなわれている議院という制度は、一朝一夕にできたものではない。しだいに進歩して、今日にいたったものである。それであるから、日本人が、今、にわかに、それをまねることはできない、と。しかしながら、しだいに進歩してできあがるものは、ただ議院だけではない。およそ、学問、技術、機械、みなそれである。しかも、外国が数百年かかってできたものは、その前に手本があったのではない、みな自分で経験をつんで発明したものである。日本がもしも、以前からあるものだけを選んでやってゆくということであったならば、一体、何ができるであろうか。

もしも日本人が、自分で蒸気の理論を発明するのをまって、はじめて蒸気機械を使用することができるといい、また電気の理論を発明するのをまって、はじめて電線を架設することができるというのならば、政府は一つとして、手をくだし得るものはないではないか。」云々。

右の有力者らは、薩長の専制を憤り、五箇条の誓文にある「万機公論に決すべし」という誓約を実行せよと、主張したのであった。そのころの天皇は、薩長のカイライであった。また言う。

「官僚はいう。欧米の各国でおこなわれている議院という制度は、一朝一夕にできたものではない。しだいに進歩して、今日にいたったものである。それであるから、日本人が、今、にわかに、それをまねることはできない、と。しかしながら、しだいに進歩してできあがるものは、ただ議院だけではない。およそ、学問、技術、機械、みなそれである。しかも、外国が数百年かかってできたものは、その前に手本があったのではない、みな自分で経験をつんで発明したものである。日本がもしも、以前からあるものだけを選んでやってゆくということであったならば、一体、何ができるであろうか。

もしも日本人が、自分で蒸気の理論を発明するのをまって、はじめて蒸気機械を使用することができるといい、また電気の理論を発明するのをまって、はじめて電線を架設することができるというのならば、政府は一つとして、手をくだし得るものはないではないか。」云々。

一八八〇年(明治十三年)四月十三日、有名な政治家

その上申書のなかの重要なところを、今のことばになおして、つぎに書きぬいてみる。(註四)

「いよいよ王室の安泰をたもち、それをますますしっかり堅めるためには、法律を定め、これにもとづいた政治をするのに越したものはない。王室の存在を危険におとしいれ、王位の安全をうしないやすいこと、専制政治より甚だしいものはない。」云々。

「いわゆる万機公論に決しようとしても、まず国会をつくって、全国から代議人を集めて会議させるのでなければ、できない相談である。」云々。

「専制政治は、昔からの悪習である。立憲政体を立てることは、もはや、今日では、わが国の世論になっている。」云々。

「およそ国家は、人民の集合によってできるものであって、いやしくも国家の事は、人民の事でないものはない。国家がさかんになるか乱れるかは、みな人民が安んじているか、憂えているかに関係しないものはない。」云々。(この一句はたしかに、民主政治の理を知りぬいたことばであるといえる。)

「国家の原素は、人民であり、国は人民によって立つものである。それであるから、人民に自主自由の精神がなく、人民に人民たる権利がなければ、国家は独立する理由がない。」云々。(この一句は、人間の基本人権を主張したことばである。)

そうして最後に、

「これが、私どもが国会開設を望む理由のあらましである。つまり、今日わが国において、国会を開設することは、陛下が、かつて望まれたところであって、言うまでもなく、私どもの望むところ、国家としてはやむをえないところである。陛下は、このことを十分に察せられて、私どもの願いを許され、国家を安んぜられるようねがう。陛下は国家のために、国会の開設を許され、私どもの願いに副 いたまえ。国会開設の方法と制度とについては、もしも開設の許しをえたならば、それにともなった適当の代議人を出し、いっしょに、それを定めるでありましょう。陛下がもしも、私どもの考えを聞きいれようと思われるならば、私どもは書面にしるして、それを差しあげるか、または口ずから述べることにいたしましょう。陛下、願わくは、早く許可したまえ。」

そのころの政治家は、天皇にたいして直接に、このような遠慮のない上書をさしだしたのである。後年あらわれた、奴隷式な天皇崇拝者流とは、その真剣味において、天地の差がある。「いわゆる万機公論に決しようとしても、まず国会をつくって、全国から代議人を集めて会議させるのでなければ、できない相談である。」云々。

「専制政治は、昔からの悪習である。立憲政体を立てることは、もはや、今日では、わが国の世論になっている。」云々。

「およそ国家は、人民の集合によってできるものであって、いやしくも国家の事は、人民の事でないものはない。国家がさかんになるか乱れるかは、みな人民が安んじているか、憂えているかに関係しないものはない。」云々。(この一句はたしかに、民主政治の理を知りぬいたことばであるといえる。)

「国家の原素は、人民であり、国は人民によって立つものである。それであるから、人民に自主自由の精神がなく、人民に人民たる権利がなければ、国家は独立する理由がない。」云々。(この一句は、人間の基本人権を主張したことばである。)

そうして最後に、

「これが、私どもが国会開設を望む理由のあらましである。つまり、今日わが国において、国会を開設することは、陛下が、かつて望まれたところであって、言うまでもなく、私どもの望むところ、国家としてはやむをえないところである。陛下は、このことを十分に察せられて、私どもの願いを許され、国家を安んぜられるようねがう。陛下は国家のために、国会の開設を許され、私どもの願いに

この上書は、薩長政府人にさまたげられて、天皇の手もとには届かなかった。政府人のいうところでは、「人民には、政体の改革を願望する権利はない。」ととなえて、人民の請願をさまたげたのであった。薩長勢力は、じつに一貫して、人民の敵であったのである。

一八八〇年(明治十三年)十二月にいたって、自由党の結党がおこなわれた。この大勢におされて、三条、岩倉らは、参議にたいして、立憲政体の採否につき、各人の意見をもとめることになった。これにこたえた人の多くは、漸進主義であったが、ひとり

翌一八八一年(明治十四年)三月になると、左大臣

一八八一年(明治十四年)十月にいたって、御前会議がひらかれた。そうして、「明治二十二年(一八九〇年)をもって、国会をひらくべし」ということが議決された。そうして、十月十二日には、国会開設の詔書が発せられた。このようにしてはじめて、公論政治の実行がおこなわれることになったのである。

それ以来、大隈は、薩長人にきらわれて、政府から去った。そうして、改進党は生まれるにいたったのである。

一八八二年(明治十五年)憲法制定の準備のために、伊藤博文が、ヨーロッパに派遣されることになった。その際に、天皇は、つぎのような伊藤派遣の勅語を出された。

「朕 、明治十四年十月十二日の詔を履 み、立憲の政体を大成するの規模は、固より一定する所ありと雖も、其の経営措画 に至ては、各国の政治を斟酌して、以て採択に備へるの要用なるが為めに、今爾 をして、欧洲立憲各国に至り、其の政府又は碩学 の士と相接して、其の組織及び実際の情形に至るまで観察して、余蘊 なからしめんとす。」

この勅語は、何を意味するのか。それは、当時の民間人は、イギリス流、フランス式の立憲制度を、日本にみちびくことを望んだのであった。大隈のごときは、その案をつくって、それを同志にしめしていたのである。その執筆者は、主としてこれにたいして、伊藤、岩倉らの政府人は、天皇権力主義によって、薩長政府の永続をはかっていたのである。伊藤らは、人民に権力の移ることは、維新の効果をほろぼすものであると、となえていた。そうして、そのためには、ドイツ、オーストリアなどの東欧風の憲法を、日本におこなうことを、あらかじめ決意していたのである。天皇をして、「その規模は固より一定する所ありと雖も」と、公然、宣言せしめたのは、そのためである。すなわち勅語をかりて、民間人の要求をしりぞけたのである。伊藤らは、人民の敵であった。

伊藤は、主としてドイツのグナイストと、オーストリアのシュタインについて、憲法の教えを受けた。日本にも幾人かのドイツ人をまねいて、ドイツ風の憲法行政法を、日本に

日本をドイツ風の立憲国となし、万機公論に決すべしという、天皇が神明にささげた誓いを、

当時、伊藤は、

「博文、欧州にまいりましてから、取りしらべたことどもは、一片の紙切れには書きつくせませんから、申しあげません。ドイツでは、有名なグナイストとシュタインの両先生について、国家組織の大体を了解することができました。皇室の基礎をかたく定め、大権をおとさない大眼目は十分に立ちましたから、追ってお知らせ申しあげましょう。

英米仏の自由過激論者が書いたものだけを、まるで金科玉条のように誤り信じて、ほとんどその方向に国家をむけようとする勢いは、今日の日本の現状でありますが、これを取りもどす道理と手段とが分かりました。報国の赤心をつらぬく時機に、その効果をあらわす大切な道具になると存じますので、心中ひそかに、死にどころをえた心地がいたします。将来の楽しみにしているしだいでございます。

二人の先生の説くところは、国の組織の大体について、結局、君主立憲体と、共和体の二種に大別し(このなかには、いろいろな分派がありますが、それは小さな差別にすぎません。たとえば君主があって共和体の国があり、君主のない共和体の国があり、君主専制の国があり、君主立憲であって議会を有する国があるなど)、君主立憲政体であれば、君主の位とその権力とは、立法の上位におらなければならないという意味です。それですから、憲法をつくり、立法と行政との両権をならべて立て(立法議政府、行政宰相府)、それはちょうど人間が、意思と行為との二つあるのを必要とするのと変わらないというのです。ただし国と人体とちがうところは、意思と行為との二つともに、その組織が、おのおのその運用を異にする。この二つの組織の運用がならびおこなわれ、たがいに変わらないという理であります。君主はこの二つの組織の上にあって、いわゆる国の元首である。それであるから、法をもって君主を束縛してはならない。また刑を君主にくわえてはならない。おかすべからざる地位に立って、国を統轄する。それが君主の位であり、職であるのです。君主の許可がなければ、命令というものはない。この許可権は、君位と君権とだけに、専属するのです。

法律は、両院すなわち議会の議決によってつくられるもので、命令は政府が発布するものである。そうして法律と命令とは、その効力を同じくする。ただし、この二つは、たがいに衝突することはできないのです。またそれは、予防する方法があります。すなわち、すべて法律の草案は、政府すなわち内閣行政府が起草するのであるから、たとえ立法議会において、政府の意に反する法律を議定しても、政府が承諾しなければ、君主はそれを許可発布しない。君主の許可発布がなければ、それは法律ではなくして、草案たるにとどまるのです。大体は右のとおりであります。これを細かく論ずることは、とても一朝にして尽しえません。それゆえに、上に述べた二種の区別は、たとえ君主制の国といっても、君権が完全でなければ、その政体は共和である。国を統治する権力は、国家にかたよって、総理は、国会の勢力の動きによって、進退しなければならないことになる。それが共和制であります。ヨーロッパの現在の形勢では、しだいに、君権はけずられ、政府は国の臣僕のような姿におちいり、統治の実権を握るところがないようになる。それでは、とうてい、国権をひろめ、庶民の幸福をたもつことはできない。それゆえに、立憲君主制として、君権を完全にし、立法、行政両立の組織をかたく定めようと期すること、それが、真正の政体であり、また真理であるというのです。

この理によってみれば、日本の皇室のごときは、二千五百有余年、国の形が固まらないまえから、すでに君主がその地位を占めています。それであるから、国憲を定め、国会をおこすときになって、はじめて君主の地位が認められるべきものではないのです。ヨーロッパの政治学者は、君主は国権の上におかれると説いています。ましてや、わが皇室としては、そうあるべきは当然であります。なお細かく申しあげたいことがありますが、紙面に余白がないので、後便にゆずります。時節がら、邦家のため御自重ください。この書面は、多忙のあいだに認めたものですから、前後矛盾も少なくないのですが、悪しからず御推読ねがいます。

英米仏の自由過激論者が書いたものだけを、まるで金科玉条のように誤り信じて、ほとんどその方向に国家をむけようとする勢いは、今日の日本の現状でありますが、これを取りもどす道理と手段とが分かりました。報国の赤心をつらぬく時機に、その効果をあらわす大切な道具になると存じますので、心中ひそかに、死にどころをえた心地がいたします。将来の楽しみにしているしだいでございます。

二人の先生の説くところは、国の組織の大体について、結局、君主立憲体と、共和体の二種に大別し(このなかには、いろいろな分派がありますが、それは小さな差別にすぎません。たとえば君主があって共和体の国があり、君主のない共和体の国があり、君主専制の国があり、君主立憲であって議会を有する国があるなど)、君主立憲政体であれば、君主の位とその権力とは、立法の上位におらなければならないという意味です。それですから、憲法をつくり、立法と行政との両権をならべて立て(立法議政府、行政宰相府)、それはちょうど人間が、意思と行為との二つあるのを必要とするのと変わらないというのです。ただし国と人体とちがうところは、意思と行為との二つともに、その組織が、おのおのその運用を異にする。この二つの組織の運用がならびおこなわれ、たがいに変わらないという理であります。君主はこの二つの組織の上にあって、いわゆる国の元首である。それであるから、法をもって君主を束縛してはならない。また刑を君主にくわえてはならない。おかすべからざる地位に立って、国を統轄する。それが君主の位であり、職であるのです。君主の許可がなければ、命令というものはない。この許可権は、君位と君権とだけに、専属するのです。

法律は、両院すなわち議会の議決によってつくられるもので、命令は政府が発布するものである。そうして法律と命令とは、その効力を同じくする。ただし、この二つは、たがいに衝突することはできないのです。またそれは、予防する方法があります。すなわち、すべて法律の草案は、政府すなわち内閣行政府が起草するのであるから、たとえ立法議会において、政府の意に反する法律を議定しても、政府が承諾しなければ、君主はそれを許可発布しない。君主の許可発布がなければ、それは法律ではなくして、草案たるにとどまるのです。大体は右のとおりであります。これを細かく論ずることは、とても一朝にして尽しえません。それゆえに、上に述べた二種の区別は、たとえ君主制の国といっても、君権が完全でなければ、その政体は共和である。国を統治する権力は、国家にかたよって、総理は、国会の勢力の動きによって、進退しなければならないことになる。それが共和制であります。ヨーロッパの現在の形勢では、しだいに、君権はけずられ、政府は国の臣僕のような姿におちいり、統治の実権を握るところがないようになる。それでは、とうてい、国権をひろめ、庶民の幸福をたもつことはできない。それゆえに、立憲君主制として、君権を完全にし、立法、行政両立の組織をかたく定めようと期すること、それが、真正の政体であり、また真理であるというのです。

この理によってみれば、日本の皇室のごときは、二千五百有余年、国の形が固まらないまえから、すでに君主がその地位を占めています。それであるから、国憲を定め、国会をおこすときになって、はじめて君主の地位が認められるべきものではないのです。ヨーロッパの政治学者は、君主は国権の上におかれると説いています。ましてや、わが皇室としては、そうあるべきは当然であります。なお細かく申しあげたいことがありますが、紙面に余白がないので、後便にゆずります。時節がら、邦家のため御自重ください。この書面は、多忙のあいだに認めたものですから、前後矛盾も少なくないのですが、悪しからず御推読ねがいます。

明治十五年八月十一日

オーストリア、ウイーンにて 博文

岩倉公閣下」

この手紙は、法律学の知識が十分でないために、はっきりしないところが多い。それでも伊藤本人は、憲法の学者となりすましていたのであろう。伊藤はさらに、松方正義に、つぎの一書を送っている。この原文も候文であるから、今のことばに訳する。

(註六)

「おいおい、内閣諸公からの知らせや新聞などにて、政党団結、演説、集会の模様を承知しました。かの改進先生(大隈重信氏のこと)の挙動は、実に憐れむべきものであります。人も身も、置くところを転ずれば、それほど、思想までも変えうるものか。結局、かれこれと名称を設けて、理屈らしいことをとなえ、世の俗物どもをうまくまるめこんで、多勢の力を借りようとするものにすぎない。しかし、それは、そもそも国家を経営しようとするものに、一定の見識がなく、まるで青年学生が、洋書をかじり読みしてひねり出した書物の上の理屈を万古不易の定論であるとしてそれを実地におこなおうとするがごとき浅薄皮相の考えをもって、自国の国体歴史は度外視し、無人の天地に、新政府を立てようとするのとおなじく、浅はかな考えである。ましてや、今日の浅薄な人情をよく承知しながら、政党だの、団結だのと、走りまわり、騒ぎたてることは、結局は、風をとらえるのとおなじことである。世間知らずの青年どもが、生活の方法に苦しんで、だれか頼れる人があれば、それにたよって、自分のその場の窮乏も救い、そのうちには何か思いがけない幸運もあろうかというぐらいのところである。だから、彼らが気にいるような説をたててついてくる追従者にすぎないとも知らずに、大隈は、彼ら青年どもを無二の親友と思いこみ、いつか志をえて、内閣を組織するときには、役にたつ部下になるかもしれんと、ばかばかしい夢をたのしんでいるにすぎないであろう。ところが、どうして、彼らは、何も縛られるほどの義理もなければ恩もないと、都合しだいで、集まったり離れたり、つまりは、『相手かわれど主かわらず』の俗語どおりになってしまって、その間に、人にだまされ、人に裏切られ、数年たって、はじめて、自分の考え方が過っていたことを悟るであろう。これ僕が、憐れむべしというゆえんである。さて、貴君は、どう考えられるか。

明治二十三年にいたり、たとえ憲法を定め、国会をおこしても、けっして、彼らが希望するような、国会の勢力をもって、内閣宰相の進退、更迭をなすがごとき、彼らのいわゆる議会政府は日本には適当しないことは論をまたない。のみならず、そのようなことは、純然たる君権完全の政治ではないのである。それは英国において、一種の古今無比の政体を、英国の数百年の沿革によってつくり出したという一例を見るにすぎない。英国人は、自国に適するものをもって、最上の政体であると誇っているけれども、それは彼らの祖先が、予期したところではないのであって、七八百年間の長い変遷の力により、自然に今日の体をなしたといっても、まちがいはない。彼らは、昔の賢人シセロのことばを引き、王室、貴族、人民の三つの原素を合体して創立した政体をもって最上となす云々、と誇っている。彼らは、あたかもそれと符合しているかのように見えるのを、得意としている。けれども、歴史をしらべてみると、王室も貴族も人民も、ことごとく、わが国にあるものとは、おなじではない。また、この三原素のおたがいの関係も、わが日本の事実、形跡と照しあわせれば、一つとして同様のものはない。なかでも、貴族の一部にいたっては、天地の差がある。この一原素が異なるところからしても、英国の政体とくらべて論じてみれば、三足をもって立つかなえの一足を欠いている。もしも、その一足を欠いても、残りの二足でもって立つことができると言うならば、三尺の童子でさえ、そのばからしさを笑うであろう。

西暦一八〇〇年代の末に、フランスの王家に専横の振るまいがあつたことと、フランス人民が乱をこのむの性質のあることから、またルッソーのような、誤った説を立てる学者が、悪を世間に流したことから、その結果として、自由民権の説が、世の風潮となって、ついに革命が生じた。そのあげくのはては、とうとう英雄が人民を手なずけて、自分の功名栄達の志をとげる好機会をつくり出した。すなわち、ナポレオンが、はじめは民権をとなえたが、志を得るにおよんで、皇帝の位につき、軍隊の威力をもって、四方の国々を征服し、その勢いによって、一時は、フランスの民心を維持することができた。けれども、英雄のつねとして、勝に乗じて、あくなき欲望をたくましうした。そのために、欧州諸国の連合の力をもって、ナポレオンを倒した。それが今日の各国の王家である。こうして、各国の王家の連合の力が、よく勝をおさめたことによって、一時は、世のなかは鎮まったけれども、民権、自由、共和論の余毒は、今なお人心に感染して、時によって起伏が生じ、一八四〇年には、ふたたびフランス共和論を生み、ナポレオン三世は、その機につけこんで、大統領の職についた。一八四八年には、それがヨーロッパ全般の風潮となって、ドイツでも、オーストリアでも、内乱がおこり、ついに憲法が公布されて、国会が、ひらかれることになった。これが、その間の大体の歴史である。

しかるに、近年にいたつて、いろいろと変遷し、あるいは社会党のごときものが現われ、あるいは虚無党のごときものが出てきた。また、国会のひらかれている国では、早かれおそかれ、君主の統治の権をけずったり、無知無学の議員の多数に、国政の得失をまかせることが主張されるようになった。やむなくそれを放任していた国では、もはや今日、いかんともすることができず、内閣宰相は、いつ、議院のために、その進退を決められるか、自分で予測がつかないのであって、自然に、政治力を弱くするようになった。こういう理由から、識見ある学者、政治家はいずれもみな、この弊害を救おうとして努力している。

小生は、八月上旬から、ウイーンに遊び、かの有名なシュタインについて、その説を聞き、得るところが少なくなかろうと、ひそかに楽しみにしていたところ、にわかに、ドイツ皇后から、至急帰れ、との電報がきて、ベルリンに帰り、二十八日に皇帝の別荘において陪食した。ところが、そのときに、皇帝は、勅していわれるのに、汝は国憲などの取りしらべをなすために来たと聞いている。しかるに、朕は、日本天子のために、国会のひらかれるのを慶賀しない、との意外なおことばがあった。食事をおわって、別室にいたり、じつに懇切に、今日の欧州の流行をそのまま取りいれてはならぬと教えられた。そして、どうしても、日本の形勢上、やむをえずに、国会をひらくことになったならば、よく注意して、国法を定め、たとえどのようなことがあろうとも、国費を徴収するには、国会の許しをえなければ、その徴収ができないというような、まずい策をとってはならない。もしも、その権利を国会にゆずれば、内乱のもとになるとかんがえなければならぬ、と、仰せられた。

ドイツ皇帝のこのおことばは、いうまでもなく、他国人にむかって、容易に発せらるべきことではない。また、けっして世に公けにすべきことではないから、僕が心中におさめておくだけである。この事を、ここに記すのも、どうかと思われるが、右に述べたような、意外なことをお知らせしたいために、ここにその一例をあげただけのことである。

これは欧州の識者の論であって、とくにドイツ流義の主旨は、だいたい右の論点にかたむいているようである。ドイツの大学者、とくに憲法学について有名なグナイストの論は、このドイツ皇帝のおことばと、大体おなじである。グナイストの論は、憲法に会計のことをかかげるのは、予算書を、国会集会の席に読むことができる、また、国会はこれを論議することができるというに止むべきだ、というにある。けっして、国会の承諾をうるのでなければ、政府は歳入を徴収することができないとか、国費を供給することができないとか、いうのであってはならない、というのである。国会に、会計の全権を全部まかせるような失策におちいったならば、政府は手をつかねて、彼らの指揮にしたがわざるをえないことになる。これは国政を萎縮させ、国政の不振のもとをひらく。彼らはそれでも満足せずに、ついには、君主を廃し、共和政治をつくり出そうということになる。それは各国共通であると、グナイストは説くのである。

オーストリアの博士、シュタインの説は、過日、だいたいのことを書きしるして、山田(顕義)へも差し送りましたから、御覧くださったことと存じます。

あまりに長文にわたりましたから、このたびは、これで筆をおきます。はばかりながら、九鬼 (隆一)へは別に書面を出しませんから、よろしく御伝言ねがいます。僕は一両日中には、ふたたびオーストリアへまいり、十月中旬ごろまで滞在のつもり。それからまた、ベルリンへ廻る予定です。その他のことは、後便にゆずります。頓首

明治二十三年にいたり、たとえ憲法を定め、国会をおこしても、けっして、彼らが希望するような、国会の勢力をもって、内閣宰相の進退、更迭をなすがごとき、彼らのいわゆる議会政府は日本には適当しないことは論をまたない。のみならず、そのようなことは、純然たる君権完全の政治ではないのである。それは英国において、一種の古今無比の政体を、英国の数百年の沿革によってつくり出したという一例を見るにすぎない。英国人は、自国に適するものをもって、最上の政体であると誇っているけれども、それは彼らの祖先が、予期したところではないのであって、七八百年間の長い変遷の力により、自然に今日の体をなしたといっても、まちがいはない。彼らは、昔の賢人シセロのことばを引き、王室、貴族、人民の三つの原素を合体して創立した政体をもって最上となす云々、と誇っている。彼らは、あたかもそれと符合しているかのように見えるのを、得意としている。けれども、歴史をしらべてみると、王室も貴族も人民も、ことごとく、わが国にあるものとは、おなじではない。また、この三原素のおたがいの関係も、わが日本の事実、形跡と照しあわせれば、一つとして同様のものはない。なかでも、貴族の一部にいたっては、天地の差がある。この一原素が異なるところからしても、英国の政体とくらべて論じてみれば、三足をもって立つかなえの一足を欠いている。もしも、その一足を欠いても、残りの二足でもって立つことができると言うならば、三尺の童子でさえ、そのばからしさを笑うであろう。

西暦一八〇〇年代の末に、フランスの王家に専横の振るまいがあつたことと、フランス人民が乱をこのむの性質のあることから、またルッソーのような、誤った説を立てる学者が、悪を世間に流したことから、その結果として、自由民権の説が、世の風潮となって、ついに革命が生じた。そのあげくのはては、とうとう英雄が人民を手なずけて、自分の功名栄達の志をとげる好機会をつくり出した。すなわち、ナポレオンが、はじめは民権をとなえたが、志を得るにおよんで、皇帝の位につき、軍隊の威力をもって、四方の国々を征服し、その勢いによって、一時は、フランスの民心を維持することができた。けれども、英雄のつねとして、勝に乗じて、あくなき欲望をたくましうした。そのために、欧州諸国の連合の力をもって、ナポレオンを倒した。それが今日の各国の王家である。こうして、各国の王家の連合の力が、よく勝をおさめたことによって、一時は、世のなかは鎮まったけれども、民権、自由、共和論の余毒は、今なお人心に感染して、時によって起伏が生じ、一八四〇年には、ふたたびフランス共和論を生み、ナポレオン三世は、その機につけこんで、大統領の職についた。一八四八年には、それがヨーロッパ全般の風潮となって、ドイツでも、オーストリアでも、内乱がおこり、ついに憲法が公布されて、国会が、ひらかれることになった。これが、その間の大体の歴史である。

しかるに、近年にいたつて、いろいろと変遷し、あるいは社会党のごときものが現われ、あるいは虚無党のごときものが出てきた。また、国会のひらかれている国では、早かれおそかれ、君主の統治の権をけずったり、無知無学の議員の多数に、国政の得失をまかせることが主張されるようになった。やむなくそれを放任していた国では、もはや今日、いかんともすることができず、内閣宰相は、いつ、議院のために、その進退を決められるか、自分で予測がつかないのであって、自然に、政治力を弱くするようになった。こういう理由から、識見ある学者、政治家はいずれもみな、この弊害を救おうとして努力している。

小生は、八月上旬から、ウイーンに遊び、かの有名なシュタインについて、その説を聞き、得るところが少なくなかろうと、ひそかに楽しみにしていたところ、にわかに、ドイツ皇后から、至急帰れ、との電報がきて、ベルリンに帰り、二十八日に皇帝の別荘において陪食した。ところが、そのときに、皇帝は、勅していわれるのに、汝は国憲などの取りしらべをなすために来たと聞いている。しかるに、朕は、日本天子のために、国会のひらかれるのを慶賀しない、との意外なおことばがあった。食事をおわって、別室にいたり、じつに懇切に、今日の欧州の流行をそのまま取りいれてはならぬと教えられた。そして、どうしても、日本の形勢上、やむをえずに、国会をひらくことになったならば、よく注意して、国法を定め、たとえどのようなことがあろうとも、国費を徴収するには、国会の許しをえなければ、その徴収ができないというような、まずい策をとってはならない。もしも、その権利を国会にゆずれば、内乱のもとになるとかんがえなければならぬ、と、仰せられた。

ドイツ皇帝のこのおことばは、いうまでもなく、他国人にむかって、容易に発せらるべきことではない。また、けっして世に公けにすべきことではないから、僕が心中におさめておくだけである。この事を、ここに記すのも、どうかと思われるが、右に述べたような、意外なことをお知らせしたいために、ここにその一例をあげただけのことである。

これは欧州の識者の論であって、とくにドイツ流義の主旨は、だいたい右の論点にかたむいているようである。ドイツの大学者、とくに憲法学について有名なグナイストの論は、このドイツ皇帝のおことばと、大体おなじである。グナイストの論は、憲法に会計のことをかかげるのは、予算書を、国会集会の席に読むことができる、また、国会はこれを論議することができるというに止むべきだ、というにある。けっして、国会の承諾をうるのでなければ、政府は歳入を徴収することができないとか、国費を供給することができないとか、いうのであってはならない、というのである。国会に、会計の全権を全部まかせるような失策におちいったならば、政府は手をつかねて、彼らの指揮にしたがわざるをえないことになる。これは国政を萎縮させ、国政の不振のもとをひらく。彼らはそれでも満足せずに、ついには、君主を廃し、共和政治をつくり出そうということになる。それは各国共通であると、グナイストは説くのである。

オーストリアの博士、シュタインの説は、過日、だいたいのことを書きしるして、山田(顕義)へも差し送りましたから、御覧くださったことと存じます。

あまりに長文にわたりましたから、このたびは、これで筆をおきます。はばかりながら、

明治十五年九月六日

フランス国、パリーにて 博文

松方賢台」

この手紙によれば、伊藤は、英仏人のとなえる自由、人権、平等などは、憎悪すべき思想であると思いこんでいたことがわかる。そうして、ドイツ風の君権万能主義を崇敬し、それに模倣することを、決意していたことが、よくわかる。人民の福祉や人権などは、まったく、彼の眼中にはなかった。ただ天皇をかついで、天皇に絶大の権力をもたせ、それによって、自己の利益を確保しようと企てた策士であったことも、明らかである。日本における多くの民権主張者らをさして、あたかも浮浪の徒のごとくにののしり、また多年の友人であった大隈にたいして、つとめて、侮辱の言をつらね、「その未来を憐れむ。」などというにいたっては、真に軽薄の小人であったことを示している。

それは、この伊藤のみではない。およそ、当時の明治政府の人びとは、この種の策士のみであったのである。これらの悪策士がいたために、天皇が神明に誓われた、五箇条の誓文は、一片の

伊藤は、忠の人ではなかった。人権の主張者でもなかった。伊藤の、この策略がおこなわれたために、日本は、ドイツ風の権力主義国となった。こうして一種の官僚政治の基礎はきずかれ、軍人は、ドイツ式の傲慢な士官となり、それがついに、「降伏日本」を生ぜしめる原因になったのである。これは、あくまでも冷静な客観的な理論であって、感情論などではない。

グナイストは、伊藤らにたいして、二十回にわたり、六ヵ月をついやして、日本の憲法の草案として役だつように、憲法を講義した。そうして第一回のときには、「モッセは、学問上から巨細申しあぐべく、自分は、実際上から大体のこと申すべし。」と述べている。

その講義の第一回には、「外交、兵制、経済のことは、決して議院のくちばしを入れさしてはならない。」と言っている。圧制主義のはなはだしいものである。

第二回には、「本日は、一般議院において、危害および困難の生ずる実況を述べましょう。」と言っている。

第三回には、「

第四回には、地方の行政を確実にすべしと説いている。

第五回には、県制のことを説いている。

第六回には、大臣の権力を強くすべしと説いている。民権主張への強圧である。官僚政治をおこなうべしとの助言である。

第七回には、参議院のことを説いている。上下両院のほかに、一院を置くべしというのである。

第八回には、上院のことを説き、

第九回には、下院のことを説き、

第十回には、憲法を模倣することは容易であるけれども、その実行は困難なものであることを説いている。

第十一回には、憲法の改正について説いている。

第十二回には、選挙法のことを説き、

第十三回には、はじめから一定の方針を立て、これを動かすべからざるものとなすことを説いている。「

第十四回には、プロシァ国王室のことを説いている。日本は、それにまねたのである。

第十五回には、国王と民との関係を説いている。そうして、「多数の貧民をして、王家の保護を受くることの厚きを感覚せしめざるべからず。」と説き、「地租の軽減は、貧民を利益し、王室の権力を強からしめる。」と説いている。維新後に、日本の新政府は、この問題によって、大いに苦しんだのであった。

第十六回には、行政権のことを説いている。

第十七回には、大臣責任の問題を説いている。

第十八回には、政党のことを説いている。

第十九回には、日本の憲法制定には、プロシァ憲法を模範とすべしと説いている。そうして、プロシァ憲法を逐条的に検討し、存在すべきものは指定し、不用のものは、その不用を指摘している。

本書においては、くわしく述べることは、これをさける。その詳細は、拙著『日本憲法とグナイスト談話』にゆずる。(昭和十四年四月、「議会政治社」発行)

昭和時代の日本においては、日本憲法は、国のはじめから、不文に存在していたものを、ただたんに成文にしたにすぎないと説明する人が多くあって、ある人は、それをもって、人民をあざむき、ある人は、自己をあざむいていたのであった。こうしたことは、憲法発布の際の「

私は、かかる偽りを一掃すべき必要から、右の書を刊行したのであった。多年にわたって、政府や伊藤の側近者は、それを秘していた。

このグナイストの教えるところによって、日本の天皇の権力万能的な地位は、確定した。それは、天皇の即位の詔に出ている。

明治憲法は、第一章を天皇のための一章として、天皇の権力を、きわめて大幅に定めている。そうして、その第一条をもって、「大日本帝国は、万世一系の天皇之を統治す」と定め、天皇は、絶対的に、日本国の統治権者であることを、おごそかに示している。さらに、この天皇の権力は、万世に続きゆくものと明言してある。それであるから、天皇は、立法権、行政権および司法権の行使者であることを、すでに第一条をもって明らかにしてあるのである。

ただし、その統治権を行使するについては、天皇の意思のみをもって、これをおこなうことは許されないのであって、「憲法の条規によって行う」という条件がつけられている。(旧憲法第四条)すなわち、旧式の専制君主国でないことは明らかにされている。

それにしても、天皇の大権といわれる権力は、相当に多く定められてあって、その大権は、天皇の自由の意思によっておこなわれるものである。たとえば、軍の統帥権がすなわちそれである。天皇は、「陸海軍を統帥す」と、絶対に規定してある。国務大臣の輔弼も、それには絶対におこなわれ得ないのであった。天皇は、参謀総長と軍令部総長とを部下として、その輔弼によって、軍を統帥するのであった。「統帥権の独立」というのが、すなわち、それであった。この条規は、このように解することが、憲法制定の史実上から、また文理上から、正しいのであって、私は、憲法の専門家としてそのように解釈していたものである。

その点において、美濃部達吉氏の解釈は異なっていた。そうして、大元帥と軍統帥部の長官との決定したことは、いまだ国務ではないと論じ、天皇の行為としては、国務大臣の輔弼を要するものと説いていた。それにたいして、軍部では、強い反対をしめていたものである。

この軍統帥の独立ということは、政治的には内閣を圧迫し、政情安定を乱すような事態を引きおこした。そうして、ついには、卑怯な政治家たちは、軍人の威力に屈従して、軍人の専制政治をも生ぜしめるような危険の状況に陥った。こうして拙劣な政治によって、日本民族のうえに大きな禍害をこうむらしめるごとき結果になったのである。これはじつに、その運用をあやまった結果である。

このほかにも、天皇は、外交権を有していた。外交にかんして、人民はそれに干与する権利がなかった。そうして、「秘密外交」は、天皇の権利としておこなわれたのであった。人民としては、それはきわめて不安のものであったが、しかしながら、官僚は、それを便利とし、よろこび、かつ誇っていた。財政にかんしても、天皇の政府は、議会が予算を否決した場合には、前年度の予算を、政府の権利としておこなうことができた。(旧憲法第七十一条)

このようなことは、グナイストの教えたとおりであった。日本人の知能から出たことではない。

また、旧憲法によれば、立法、行政、司法は、天皇がおこなうものであった。それであるから、真の三権分立ではなかった。ただ三つの機関によって、取りあつかわれていたというにすぎなかった。

すべて官吏は[#「官吏は」は底本では「官史は」]、天皇の官吏であった。人民のための公僕ではなかった。官吏は、人民の儀表、すなわちお手本であると、公然、政府人はとなえていた。警察署などには、このことが大きく書いて、室内にかかげてあった。大臣とは、天皇の大官であった。

人民には、基本人権は認められていなかった。第二章に、「臣民の権利義務」という表題が出ていた。しかしながら、どの権利も、「法律の範囲内に於てのみ生ずる」のであった。すなわち、生まれながらの基本人権ということは、まったく認められていなかった。日本人は、天皇の臣であり、民であった。人間として尊敬されていなかった。

いかに民主的に解釈してみたところで、天皇権力本位の旧憲法であったがために、われらはまことに、奴隷的の人間であるとの感なきをえなかった。

フランスの「人権宣言」のなかには、「権利の保障の確固ならず、かつ権力の分立の確定せられざる社会は、すべて憲法を有するものにあらず。」と明らかにされてあるが、日本の明治憲法は、フランスの人権宣言からみれば、憲法でなかったのである。明治天皇が、一八八一年(明治十四年)に詔勅をもって、一八九〇年(明治二十三年)に、憲法を発布すると宣言されたことは、どんな憲法を発布するつもりであったのか。なんびとも、その後、それについて質疑を提出しなかった。けれども、私はそれについて、質疑を社会に提出していた。さきにも、ふれたように、当時、大隈重信らの民間の人びとが、イギリス流・フランス式の憲法を望んだのにたいして、伊藤はそれを蹴って、天皇権力本位のプロシァ風の憲法を起案したのであった。人民はあざむかれたのである。私は、そう論ぜざるをえない。

伊藤は、まえにかかげた手紙のなかでも、「イギリスの憲法は、イギリスの数百年来の伝統で、できている。イギリスは日本とはちがうのである。それであるから、イギリス流の憲法は、日本にはおこなえない。」と力説している。はなはだ、おかしな話である。当時、伊藤のとなえたところは、つぎのようであった。

「英国主義(王は王位あるも統治せず)、この主義を履行せんとすれば、王政復古は非なり。わが皇室ほとんど七百余年間、その統治の大権を、あげて

これは、金子堅太郎述『帝国憲法制定の精神』に書いてある文句である。この本は、文部省の蔵版である。このようにして伊藤は、五箇条の誓文を抹殺した。すなわち、天皇が一八六八年(明治元年)三月に、神にちかった重大事を抹消してしまったのである。明治天皇もまた、自分の出した誓文の抹消に同意されたのであって、天皇として、ひじょうな過失であった。

伊藤がグナイストから受けた講義の要点は、さきに述べたが、その第一回の講義について、少しくわしく、つぎに抜き書きしてみる。

「日本には、国会開設の催しのある由であるが、外交、兵制、経済の三事は、けっして議院の喙 をいれさせてはならない。かりに、英国のことを引いていえば、一八〇〇年代に、外務卿アルムストという人があった。彼は、外交のことは、君主の特権ではない、それは議院の権限であるといったので、外務卿アルムストは国王からその職を退けられた。ただ兵制のほうは、この二十年前から、特に君主の権限になった。それまでは、将校の採用については、貴族から、命令することもあったが、それ以後は、君主のみが命令することに定められた。しかしまだ英国では、君主の権限はよほど強いけれども、南ドイツの各国では、ほとんど君主は、議院の奴隷となってしまった。

英国では、帝室財産はもちろん、租税にせよ、国費にせよ、これまで、慣例できまっていたことは、けっして議院にはかけず、ただ報告するだけである。議員を選ぶには、もっとも注意しなければならず、ただたんに、弁説者、弁護士、演説家のごときものが議員となったときは、国事をあやまるものである。ゆえに、たとえば選挙権をもつべきものは、上級の財産家は一人で三人を選ぶ権利があり、中級の財産家は二人、下級は一人となすというふうである。

また被選挙権のあるものは、名誉官をつとむべき義務がある。すなわち裁判への陪席、その他もある。財産もあり、実歴もあり、その土地の事情をよく心得ている人が、はじめて議員となることができる。議員は、公平な議論を、議場で述べるのが本当であるけれども、とかく党派論に流れやすいもので、わが党の政府にあらざれば、原案を否定し、君主も奴隷となることも、よくあることである。これでは、政府は、いつも党派のために動かされて、それは内閣の更迭を早める結果になり、行政の目的を達することはできない。党派論の書物は、ただいま著述中であるから、できあがったならば、貴君にお目にかけることにする。」云々。

このように、グナイストは、はなはだしく専制の主義を、伊藤に吹きこんだものである。それは、はじめから伊藤を、愚弄してかかったものとも見られるし、あるいは、伊藤のあらかじめの要求に合わせて、日本人に気にいるように講述したものかとも、思われる。英国では、帝室財産はもちろん、租税にせよ、国費にせよ、これまで、慣例できまっていたことは、けっして議院にはかけず、ただ報告するだけである。議員を選ぶには、もっとも注意しなければならず、ただたんに、弁説者、弁護士、演説家のごときものが議員となったときは、国事をあやまるものである。ゆえに、たとえば選挙権をもつべきものは、上級の財産家は一人で三人を選ぶ権利があり、中級の財産家は二人、下級は一人となすというふうである。

また被選挙権のあるものは、名誉官をつとむべき義務がある。すなわち裁判への陪席、その他もある。財産もあり、実歴もあり、その土地の事情をよく心得ている人が、はじめて議員となることができる。議員は、公平な議論を、議場で述べるのが本当であるけれども、とかく党派論に流れやすいもので、わが党の政府にあらざれば、原案を否定し、君主も奴隷となることも、よくあることである。これでは、政府は、いつも党派のために動かされて、それは内閣の更迭を早める結果になり、行政の目的を達することはできない。党派論の書物は、ただいま著述中であるから、できあがったならば、貴君にお目にかけることにする。」云々。

こういう講義にもとづいて、日本の憲法は定められた。そうして、天皇は「神聖にして侵すべからざる」日本国の統治者と定まり、これまでの歴史には見られなかった、天皇の権力万能が、わが日本に、公々然としておこなわれることになったのである。

もともと、基本人権の保障が、憲法の眼目でなくてはならないものである。しかるに、明治憲法においては、基本人権はまったく認められず、ただ法律の範囲内において、いくらかの種類の人民の権利が、認められたにすぎなかった。そのうえ、法律と同一の効力を有する天皇の命令を、天皇は緊急命令として発する権利をもっていたのである。そのために、明治時代の日本の立憲は、立憲の本旨に反し、はなはだしく奇怪なものであった。天皇はそれを「

それのみではない。明治憲法は、天皇を「神聖にして侵すべからず」と定めた。この「神聖」とは、「神」ということではないのであったが、人民は、「神である」と信じるように、政府や教育家によって誘導された。それが「神勅」とむすびつけられて、「迷信国日本」と化し、ついには、禍を日本民族と、東洋および西洋の人類とに、こうむらしめることになったのである。

伊藤博文は、「プロシァと日本とは、おなじような国である。」というのであったか。プロシァ風の憲法ならば、日本におこないうるという伊藤の判断には、いかなる論拠があったのか。伊藤は、ヨーロッパを、当時はじめて見た人である。むかしイギリスに渡ったことはあるけれども、プロシァや東欧は、はじめてにちがいない。右に述べた彼の言論は、まったく聴くにたるものがないのである。フランスを論じるにしても、まったく、聞きかじりであることを示している。ドイツのカイゼルが伊藤に言ったということばのごときは、あまりにも無責任である。カイゼルは日本人を理解せず、日本人をバカにしていたもののように、私にはとれる。

日本人が、プロシァの憲法になぞらえて、天皇の権力のみを絶対のものとなし、ドイツ風の国家主義を日本に輸入したことは、日本の国民性をドイツ化し、日本を「傲慢な軍国」となし、それが、日本民族にわざわいしたのであった。天皇もまた、そのため禍をこうむられたのである。

プロシァ風の憲法にくらべて、このたびの米人の起草になる日本憲法は、憲法として、はるかに合理的にできている。不備のところも多くある。それは人民の意思をもって、適当に修正すればよいのである。人民には主権がある。

ともあれ、明治以後の天皇は、右に述べたような事情の下に、憲法上、日本の歴史にその比を見ない絶対的な権力をもつことになった。過去の天皇は、けっして、そのように権力の権化でも、また権力の神でもなかった。日本の歴史には、いまだかつて、このような事実は見られない。聖徳太子の憲法には、天皇の地位のことなどは定めてはないのである。「君は天、臣は地」との一文はあったが、それは、上下の地位を言っただけのことであった。天皇には、古代から絶大の権力のなかったことは、日本の歴史を正しく見れば明らかである。

そこで、日本の歴史において、主権がつねに、天皇のものであったかどうかを、通観する必要がある。私は、つぎの章に、それについて述べることにする。

[#改丁]

[#ページの左右中央]

[#改ページ]

神武は、六年間の長いあいだ、本土の中央を侵略する戦争をおこなった。神武の敵将、

長髄彦の側から当時の出来事を見ると、六年間の長い戦争ののちにも、全軍が降参したという事実はない。その親玉が内部の人に暗殺されるという意外な事件から、敵に降伏したという奇怪事であったにすぎない。彼らには甚大な遺憾事であったろうと、公正な史家としては推察せざるをえない。

神武は、長髄彦の妹と

神武の時代から、日本は封建制であったことは、昔の学者も論じている。聖徳太子の十七条の憲法にも「国司」「国造」の存在は、明らかにされてある。武家時代になって、日本は、はじめて封建制の国になったように、論じている日本の歴史家が多くいるのは、あまりにも迂闊である。

神武は、日本全国を征服したのではなかった。中央地区のみ、すなわち長髄彦のもっていた地域の

神武は、どうして、長男を皇太子としないで、三番目の子を立てて、皇太子としたのか、理由は明らかでない。その長男は、ながく政治をおこなっていたのである。長男が、バカでもなく、気ちがいでもなかったことは明らかである。長男としては不満であったであろう。神武は、長子相続の法を排して、次子を立てた。それは、政治上に混乱をまきおこす不賢明な方法であった。

徳川時代初期の学者

羅山は忌憚なく、神武と綏靖とを論じている。そうして、羅山は結語として、「綏靖は太子である、謀反をはかった人を殺したのは、罪がないと言えないこともない。しかしながら、兄弟が殺しあうのは、いかにも悲しいことである。」と言っている。この評は、適当している。なお、ここでついでに言うと、昔の学者は、神武天皇とか綏靖天皇とかいわず、天皇という文字を省いて、神武とか、綏靖とかいうのが通則であった。明治とか大正とかいう式である。天皇にたいして、それほど、気軽であった。

日本は、この遠い昔から、兄弟が殺しあったり、相続争いをやっていたのである。明治の教育勅語が誇称している「億兆心を一にして」も、また「克く忠に、克く孝に」も、じつに嘘ことばであったことを、歴史が明らかにしている。「徳を樹つること深厚」も、また虚言である。

人あるいは、神武の歴史には証拠がないから、まったく信じられぬというかもしれぬ。しかしながら、もしもそれが全然うその歴史であるとしたならば、後世になって、すなわち西暦七一二年に、日本天皇史である『古事記』を書くにあたって、ことさらに、神武が人物として不明であったことや、その二人の子どもが、相続争いに、人倫を無視して殺しあったというような醜態を、その第一ページに書きたてる、そんな軽卒なことをするはずがないであろう。のちに神武と名づけられ、初代の天皇とされた領主のいたことは、事実であったと見るほうが至当であろう。

これにたいして、教育勅語こそは、日本の歴史をまったく無視し、虚偽を人民に宣伝し、人民をあざむき、人民に服従を強要し、人民をまるで奴隷のようにさせたものと見ることは、理論上、至当であろう。もしも、教育勅語をぜったいに礼賛するならば、神武および綏靖のことは、抹殺する必要がある。

第十代の天皇

第十一代の天皇

第十二代の天皇景行の時代には、

第十四代の天皇

今の人は、そのころのことを疑わぬわけにはいかない。当時、皇后は、臨月の身であった。皇后は、石をその帯の下にはさんで、子の生まれるのを止めていた、といわれている。昔の歴史の本には、「たまたま産み月にあたる。祈っていわれるには、討伐の仕事がおわって還ってきたとし、この地で生まれますように、と。そうして、軍隊を舟にのせて、

神功皇后の摂政の時代に、仲哀の子の

第十五代の天皇応神の時代には、

第十六代の天皇仁徳の時代には、天皇の弟の

第十九代の天皇

第二十代の天皇安康の時代には、天皇は自分の叔父の

そこで、大草香の子の

第二十一代の天皇

これらの天皇は、残酷性の人であって、殺人をこのんだ。これらの天皇の時代には、忠も孝も、人心の和もありようがなかった。

それのみではない。第二十三代の天皇顕宗の時代には、天皇が死ぬと、

第二十四代の天皇

第二十五代の天皇

第二十六代の天皇

第二十八代の天皇

以上は、神武から

その間、日本には、天皇はあった。同時に、国造や国司が地方にあった。すなわち、日本は、封建制の国であった。したがって、天皇は、はじめから単純な君主ではなかった。国を統治する権力が、天皇に絶対的にあったというようなことは、認めることのできない説なのであった。

そうして、日本国の人民は、この間にことごとく、天皇に服従していたのではなかった。すなわち、以上のような歴史の事実にもとづけば、教育勅語のいうところは、まったく偽りであった。軍人に賜わった五箇条の勅諭も、真赤な嘘であった。

憲法発布の勅語だの、憲法にかんする勅語だの、「告文」だの、また昭和時代に世人がとなえた「国体」なども、いずれもみな、日本の歴史から遊離した一種の政略宣伝であった。旧憲法時代には、勅語を批判することは厳禁されていたがために、天皇の一方的な言動のみをもって、人民は、天皇と政府の欲するがままに引きずられ、欺むかれていた。そうした不合理なことを、人民はそのままに信じこんで、それを世界にたいしてさえも、誇っていたのであった。

こうした偽りをそのまま信じこんでいた日本人は、こんどの敗戦によって、いくぶんか

明治の憲法にかんする勅語(明治二十二年二月十一日)の一節には、「国家統治ノ大権ハ、朕力之ヲ祖宗ニ

また徴兵の詔(明治五年十一月二十八日)には「朕

しかしながら、まえに述べたように、「古昔、郡県ノ制」ということも偽りである。この偽りの勅をもって、全国の日本人は、毎年、徴兵にとられた。そうして全国の人民をして、奴隷的な苦役に泣かしたのであった。徴兵にとられることを、牢獄に投げこまれることと同じように、日本の人民は、忌みきらっていたのが、当時からの事実であった。

また、この徴兵の詔によれば、「日本の武家式封建は、一千余年の昔からあったもの。」と書いてある。それと「兵権武門ニ帰シ」との文句とは、まったく合わない。

しかしながら、明治五年以来、日本人民は、この徴兵の詔に圧せられて、軍隊のなかに、三年の苦役をなめさせられた。それがついには日本の習俗となり、全国の津々浦々に、天皇崇拝の気運をみなぎらせるにいたったのである。すなわち、天皇崇拝は歴史の産物ではない、明治政府によって作りあげられた政策にすぎないのである。人民のなかで、兵となった壮丁は、軍隊において、残酷な下士官らの鞭をもって、日夜、天皇崇拝を教えこまれた。全国にある農民や労働者は、ほとんどすべてが、天皇崇拝者とさせられた。これとならんで、すべての学生や生徒は、学校の先生から事あるごとに、「教育勅語」をもって、天皇崇拝の思想を注ぎこまれたのであった。

この政策は、五十余年の期間をへてきた。今の日本人のほとんどすべては、この政策によって、育てあげられた人びとである。これらの人びとは、ほとんどすべてが、日本歴史を知らずにいる。日本人の誤りは、その歴史を知らぬがために、拭いさられないのであり、人心に固くかたく、へばりついているのである。

今日は「民主日本」と変わっている。日本人は、これまでの迷いから醒めなければならない。それでなければ、民主日本の堅実な人民となりうべくもない。民主の完成がなければ、世界の信頼はえられない。もしも、この理をわきまえないならば、日本民族は没落し、人間としての存在理由を、失うようなことにならざるをえないのである。日本民族の堅実な建設をねがうものは、日本の現在の組織、すなわち民主憲法を守らなければならないのである。

日本の文明は、仏教におうところが大きい。仏教が日本にはいって来てからの日本人は、人間というものが分かってきた。ただ天を祭っていた原始的な日本人から、おいおいと脱皮したのである。仏教の渡来は、日本民族にとって、画期的な重大事件であった。

この仏教の渡来については、当時の保守派と進歩派とのあいだに、それまでの日本歴史には見られなかった大争闘がおこった。それは、

物部氏は、

これにたいして、蘇我氏は、

物部氏は、神武よりも古くから、中央日本の権力者であった。それゆえ、その家の人びとは、むろん保守主義であり、「天を祭ること」を、すなわち「神道」を固持していたことも想像にかたくない。蘇我氏は、侵略者神武の子孫であり、また侵略の雄者であった。したがって、当時の進歩主義者であったにちがいない。

この二大族は、仏教渡来という重大事件に当面して、はげしく衝突した。

天皇欽明の十三年十月十三日、

天皇欽明は、それにたいして、「それも、もっとものことばである。しかしながら、

蘇我氏のこの行為があって、日本には仏教がおこなわれたのである。漢学者は、それを「千年の遺憾」と言っているけれども、むしろこの評言は、日本文化のためには、あやまったものといえる。

二大族は、たがいに反目した。そうして、蘇我氏は、

穴穂部皇子は[#「穴穂部皇子は」は底本では「欠穂部皇子は」]、善良な人ではなかった。天皇

つぎの天皇

いっぽう、蘇我氏は、

昔の漢学者は、厩戸をにくんで、「その殺されるのを見ても、平気で眺めていた。その残忍と不仁とは、仏教の精神にそむくこと、はなはだしいものがある。」と、ののしっている。(

今日では厩戸皇子を、聖徳太子として、絶賛する人が多いけれども、それは、事実に即した公正な論とは言えないであろう。それは、皇室本位論からくる誤りであった。

蘇我氏は、仏教を日本全国にひろめた。寺を建てること、四十六箇所であった。僧侶は、一千三百八十余人も養成した。四天王寺も、法興寺も建てた。

これらは、当時の権力者であった蘇我氏の事業である。聖徳太子には権力がなかった。だから、彼の権力によってできたものでないことは明らかである。蘇我氏があって、はじめて、日本に仏教文化はかがやいたのである。

これまでの歴史家や、仏教家や一般の日本人は、皇室本位の政策にかたよって、この明らかな事実を、正直に認めようとはせずに、ただたんに、聖徳太子のみの事業のように、礼賛していたのは、不公正であり、卑怯であった。それは、ただたんに、皇室へのへつらいであった。今日からは、かかる不公正の見解を、日本人から一掃すべきである。皇室本位の史論は、人物の判断をあやまらしめる。

蘇我氏は、人をつかって天皇

天皇は、大きな功労のある大臣を殺す権利をもっていたという理由はない。後世の歴史には、蘇我氏が専横であったから、それを殺そうとしたのだということのみが伝えられている。しかし、何が専横であったかは明らかでない。蘇我氏は、忠孝の教えを奉ずる人ではなかったであろうが、仏教の教える慈悲は、重んじたにちがいない。

蘇我氏は、ただたんに、好奇心をもって、仏像をつくったり、寺を建てたり、僧侶を養成したりして、それで満足していたと解すべき史実はない。そのような想像をすることさえも、意味のないことである。慈悲を重んじる仏教の信徒が、天皇を殺して、それを喜んでいたというはずもない。蘇我氏は、自分の氏族を防衛する方法として、やむをえず、人をつかって、天皇を殺させたのであろう。こう判断するのが、至当ではなかろうか。天皇崇峻は、功労ある一大氏族を遇する道を知らなかった人といえよう。

天皇崇峻は殺された。しかしながら、聖徳太子(厩戸皇子)は、すこしも蘇我氏に反抗しなかった。その他の日本人も、ひとりとして、蘇我氏に反抗したものはいなかった。かえって群臣が、蘇我氏のもとにあつまってきた。蘇我氏を権力者として尊敬し、世のなかは長いあいだ太平無事であった。そういう際であったから、群臣は、男子の天皇を立てることに反対して、とくに女性の天皇を立てた。それには、さだめし聖徳太子も、関係していたことであろう。聖徳太子は、女性の天皇の摂政として、その地位についていたのである。すなわち、すべては計画的であったと、推測しうるのである。

蘇我氏の権力は、西暦五八七年から、六四五年までもつづいている。だいたい六十年という長いあいだ蘇我氏は、日本の権力者であった。蘇我氏と物部氏とが、権力を争っていたのは、西暦五七二年から五八七年まで、すなわち十五年間にわたっている。長いあいだ、二族は抗争していたのである。

この二大族の抗争をへて、蘇我氏が勝利をえた六十年の期間中には、天皇はなんの権力ももたなかった。教育勅語にいう「忠も孝」もなく、「億兆一心」の事実などもなかった。明治以後の政府は、はなはだしく計画的に、人民をあざむいたものである。明治から昭和にかけての文部大臣やその他の内閣大臣たちは、勅語をつくり、それを利用し、人民を奴隷のごとく、また羊の群れのごとくにすることを、その方針としていたのである。人類の幸福ということを基本として見るとき、彼らは悪政府であった。

仏教渡来時代の天皇は、文学者流のいわゆる国のシンボルというようなものではなかった。国民統合のシンボルでは、もちろんなかった。仏教渡来の時代には、人民のあいだに、天皇崇拝の観念などは、まったくなかった、と見るのが適当であろう。

蘇我氏が、後年になって、

蘇我氏が権力者となったのは、じつに、その実力によるものであるといえよう。蘇我氏の祖先は、九州を征伐したり、遠く新羅にわたって、新羅を降伏せしめた。まえに述べた武内宿禰大臣である。神功皇后の功業といわれる当事の事業も、武内の事業と見てよろしかろう。昔から、公然、神功皇后と武内宿禰とは、愛人関係であったと伝えられていた。明治時代にも、あいかわらず、一般の人民にさえ、そう言われていた。天皇応神は、天皇仲哀の子としては、月が合わないということは、昔から、ひろく一般人民の指摘するところであった。

蘇我氏は、大臣を世襲して、代々、その勢力が大きかったことは、想像にかたくない。物部の一大族が、蘇我氏と戦って、一敗地にまみれてからは、蘇我氏は、じつに日本唯一の威力をそなえた一大族であった。無力の天皇は、彼の権力を除こうとして、反対に殺された。聖徳太子は、唯々として、蘇我氏の命にしたがっていた。

聖徳太子は凡人ではなかった。このことは、これまで、なんびとも疑わないところである。しかしながら、蘇我氏を排斥して天皇の勢力を保とうなどと、企てていたというような史実は、かつて見ないのである。

聖徳太子にかんして、

「われ、童子たりし時から、いにしえに聖徳太子という人があり、聡明にして仁厚く、君子人であったと聞いていた。年やや長じ、史書を読むようになり、往々にして、太子のことを記載し、賛美をきわめているを知った。その後、日本史を読み、その皇子伝を調べて、はじめて、その顛末をつまびらかにした。そうして歎息した。ああこれ、一暗弱太子のみ。」云々。

安積艮斎は、つづいて言う。

「聖徳太子は、仏を信じない人は、仏の賊である。崇峻は仏を信ぜず、そのうえに、仏を信ずる馬子を殺そうとした。崇峻が殺されたのは、宿業 の報いであると、聖徳太子は判断したのである。」云々。

聖徳太子が皇室のために忠義の人ではなかったことは、安積艮斎は、つづいて言う。

「聖徳太子は、仏を信じない人は、仏の賊である。崇峻は仏を信ぜず、そのうえに、仏を信ずる馬子を殺そうとした。崇峻が殺されたのは、

当事の日本は、蘇我氏が権力者であって、天皇は権力者ではなかった。この事実と、この法理とをもって、当年の史実を解釈することが正しい、と私には思える。蘇我氏には、天皇の地位につく必要などは、まったくなかった。天皇という空名は、権力者には必要はないのである。今の人は、天皇崇拝にまどわされている。天皇の名などは、権力者は、なんびとも欲しなかった、というのが史実である。天皇という存在は、蘇我氏には、なんらのさまたげにはならなかった。やさしい、おだやかな天皇を立てることが、治安上から必要であった。聖徳太子も、群臣も、この考えであったことは、後人として想像にかたくないのである。

聖徳太子は、蘇我氏とかたく結び、一生をおわった。それは西暦六二一年のことであった。さだめし、安んじて

その権力のもとに、唐の使節も来た。蝦夷の征伐もおこなわれた。僧の

聖徳太子と蘇我氏とは、親しみあい、両者はかたく結んでいた。仏教を日本にみちびき、日本にひろめたことについて、それを国民のための文化輸入として、賞賛しようというならば、蘇我氏と聖徳太子とを、あわせて功労者として礼賛することが公正である。これまでは、その公正の道をとらず、聖徳太子のみを尊敬していたが、これは、皇室本位にもとづく、大きな過失であった。

史家は卑怯であった。仏教徒も、慈悲の道徳を忘れて、長いあいだ、権力迎合の俗物と化していたのである。もしも聖徳太子が、賢明無比の一大人物であったとしたならば、その大人物が、唯々として服従していた蘇我氏もまた、非凡の人物であったにちがいない。もしも聖徳太子が、蘇我氏の権威をおそれて、そのために蘇我氏に屈従していたというのであるならば、聖徳太子は賤劣な一小人物であった、と判断せざるをえない。

聖徳太子には、十七条の憲法の一大遺物がある。その憲法は、孔孟の教えのみではなく、老荘の教義も加味してあるものと、昔から学者は批判している。それは、聖徳太子ひとりの能力のみで、つくられたものではないと見たところで、その監修者としての聖徳太子は、非凡の人物であったように判断される。この非凡の人物を統御し、その才をのばさせたものは、蘇我氏であったことは、明らかである。蘇我氏は、

仏教の渡来にともなって、日本はかなりな文化の国となったことは、なんびとも認めるところである。そのまえには、日本民族には、儒教はすでに入っていたにしても、文化の民族であったというほどの歴史は見られない。六十年におよぶ蘇我氏三代の統治のあいだ、天皇に、一人でも優れた人物があったとは、見ることはできない。平凡な人のみであった。その間に傑出していた人といえば、蘇我氏と聖徳太子のみである。

この両者によって、天皇はきめられ、憲法も定められ、仏教は興隆され、医学、音楽も、はじめて輸入された。

「馬子 は、諸皇子群臣に勧めて、守屋を滅さんことを謀る(紀)。厩戸皇子は、白膠木 を切り取り、四天王像を作り、誓文を発す(紀)。馬子も又誓言を発す云々、亦本願に依って、飛鳥 の地に、法興寺を起す(紀)。」

仏教排斥の主唱者、物部守屋とたたかうために、権力者蘇我馬子と、当時、十四歳の少年であった厩戸皇子とは、はじめから、かたく結んでいたことを、証明している文書である。聖徳太子が皇太子となったのは、二十歳のときであったが、その当時、日本の権力は、蘇我馬子が確実に握っていた。憲法十七条は、聖徳太子が三十一歳のときに、つくられたものである。すなわち、馬子の権力下におこなわれた事業である。太子ただ一人の力のみで、あのような事業が、完成される理由はありえない。ただし十七条憲法は、撰定されただけのことであって、実行されてはいない。馬子は、「詔を承けて、それを必ず謹んでおこなう」ような無権力の人ではなかった。聖徳太子は、四十七歳のときに、「馬子と共に議して、天皇紀、国紀、臣、連、伴造、国造、百八十部、並に公民等の本紀を録している(紀)。」これは、まえにかかげた新村氏の著書に書いてある。

聖徳太子は、四十八歳のときに死んだ。その死後の四年目に、馬子は病に臥したが、そのときに、大臣馬子のために、「男女一千人が出家した。」(新村出氏の著書第二十八ページ)この一事は、馬子の徳望が、ひじょうに高いものであったことを証明している。聖徳太子の死んだときには、これほどの事件は生じていない。馬子は、聖徳太子にまさるほどの人物であったものと、私には判断される。

蘇我氏は、当時、日本唯一の一大権力者であったから、自ら王と称した。百官も蘇我氏のもとに参向した。それは当然のなりゆきであった。それをさして、権力の横どりと論ずる人のあるのは、人間本位の史論としては非合理である。民主主義の見かたからすれば、理に合わない言論といえる。すべて、実力の存するところに、権力はあるものだからである。それは人間社会の常理である。

さて、蘇我氏の権力は、

この期間に、皇族のなかに不平の人が出てきた。それも人間の常識として、ありうることである。のちに天皇

中大兄の同志はわずかに五人であったが、大胆にも、宮中で

暗殺は六月におこなわれたが、それから、わずか二ヵ月たった八月に、中大兄の兄にあたる

ついで、その年の十二月には、中大兄の宮殿に怪火があがった。それは、中大兄への反対者の呪いであったことを示している。

その翌年の六月には、中大兄の妻の父である蘇我

天皇

天智は、不倫にも、その弟の

天智が死んでまもなく、その子の天皇弘文は、天皇にたいして反逆をおこした叔父大海人、すなわち一人の僧侶の軍と戦ったが、二ヵ月の動乱ののちに、弘文の軍はまったく敗北し、弘文は、みずから首をくくって死んだ。聞くに忍びがたい悲惨な話である。天皇の縊死は、ほかに例がない。このようにして、天智のにぎった権力は、たちまちにして、その手から去って、一人の僧侶の手に移ったのである。すなわち天智は、その弟、のちの天皇天武に、権力を奪われてしまったのである。

このような史実があったのである。神武以来の日本の歴史において、天智のときに、はじめて権力が天皇に移って間もなく、天皇の権力は、反逆者である天皇の傍系に移ってしまったのであった。それはすでに、一系とはいいがたい。「万世一系の天皇統治す」は似てもつかぬ文句であった。

ところで、この天武もまた陰険な人であった。不道徳の人であったといえる。反逆をもって、その兄、天智の権力を奪いとり、兄の子天皇弘文をして自ら首をくくらせ、自分の手に、天皇の権力と富力とを奪いとったのである。これは、人間としての道義を重んずる正しい人とは言えない。その兄の天智に、人民にたいするはなはだしい悪政があったのではない。ただ天武自身のために不利であったという事実があっただけであった。人民の利益と幸福のために、革命をおこした高尚な人では、まったくなかったのである。人君としての道徳をそなえた大人物であったとは、とうてい言いえない。かかる人が統治者となることを、もしも日本人が賞賛するならば、「政治とは悪である」という結論になってしまうのである。それでは日本民族の不名誉は、ぬぐいえないことになる。

天皇天智によって開始された王朝権力は、このようにして、そのはじめから乱脈の政治であった。この歴史の事実を、秘密にしておくことは、不正の是認である。言論の自由は、なんのために、人間に保障されたのであるか。

このような歴史が、日本にはあるのである。人民は、なにがゆえに、天皇家を正確な理由なしに、絶対的に無上に崇拝して、それを国民の道徳のように考えるのか。日本人民の道徳の根元を、天皇に置くべしととなえる人は、果して本気であるのか。へつらい者であるのか。歴史を知らぬがゆえに、かかる迷信者となるのであろうか。

明治以後の政府は、教育勅語によって、明治二十三年このかた、日本人民をあざむいていた。人民は、それに迷わされてきたのである。いな、教育勅語のみとはいえない。明治以後のすべての勅語には、日本の歴史を抹殺して、皇運の扶翼に、人民の心を集結せしめようとした謀略が包まれていた。それが、日本民族をあやまらしめたのであった。日本民族の文化は、虚偽によって生ずるものではない。日本民族の幸福は、策略によって作られうるものではない。われらは、正しく生きるを要する。

そのために、正しい歴史を知る必要がある。国がはじまって以来、日本の主権はどのように移ってきたか。つぎに、そのあらすじをたどってみることにする。

いわゆる「天孫降臨」とは、科学を無視するものである。人間を軽んずる、原人式な浮説である。「人皇の始祖」といわれる神武は、いずれの方面から、日本本土に渡来した人であったろうか。

羅山は、さらに論じて、「想うに天孫にたいして、

封建時代の学者は、明治以後の史家とちがって、自由に、その信ずるところを述べている。羅山はまた、「いにしえの神書を読むものは、知って言わず、今の神書を読むものは、偽って知らずとなす。」と非難している。私は、この正論に共鳴する。

天皇神武は、西方から東にむかって進撃し、理由もなしに、武力をもって各地に先住民族を征伐したが、ついに、長髄彦の自衛の権利に打たれて勝てなかった。そこで、欺瞞的な政略がもちいられたものであろう。

このようにして、はじめて強敵はなくなり、彼の志した畿内に侵入しえたのであった。「我レ東ヲ

神武建国の詔には、「辺土未ダ

その後、第二代の天皇

第九代の天皇開花は、第八代の天皇孝元の皇后

国のはじめこのかた、代々の天皇は都を、かの地この地にと移している。正論家は、この遷都を評して、「あたかも町役場の移転のごとし。」と言っている。しかも各地に

くだって、仏教渡来のころ、

物部氏と蘇我氏とは、二大閥をなして争った。二族はついに兵力をもってあい争い、物部氏は破れて亡びさった。この時から、蘇我氏は、ひとり強大な権力者となり、聖徳太子は、蘇我氏の権力下に服従していた。蘇我氏は、王と称し、群臣は蘇我氏に絶対に服従した。蘇我氏は、自衛の手段として、天皇を殺させた。聖徳太子は、蘇我氏のなすままに、まかしていたのである。こうして蘇我氏の権力は、西暦五八七年から六四五年におよんでいる。重大史実である。

しかしながら、六四五年、蘇我氏は、中大兄皇子、中臣鎌子およびその他五人の陰謀家により、突如として暗殺された。この陰謀の成功によって、中大兄の手に、権力が移った。これが、後の天皇天智である。

天皇天智から以後は、日本では、それまでの封建制は必然に崩壊して、郡県の制度となり、権力は、はじめて天皇のもとなった[#「もとなった」はママ]。しかしながら、すぐさま内乱は生じ、

そうして、中興の名君といわれている天皇天智が死んだあと、まもなく、皇位の争奪戦が生じたのである。しかしながら、その後、約二百年間にわたって、王朝の全盛期がつづいたのである。

日本の天皇で有名なのは、神武、天智、

そうして、王朝の主権は、第五十六代の天皇清和をもって終った。その後の主権はどこへ行ったのであろうか。

蘇我時代の

藤原氏は、西暦八五八年から三百九年間にわたって、日本の権力を握った。しかし、すぐれた人物は出なかった。

西暦一一六七年、

つぎに、一一八〇年、

源頼朝の握った権力は、三十四年間にわたったが、一二一九年、実朝が殺されて、他に移った。そのときから、

一三一八年、天皇後醍醐が即位して、北条氏を倒すことを、ひそかに計画した。陰謀は発覚して、天皇は、

しかし、北条氏は、

「ところが、これらの武士が、京都に到着してみると、かねがね期待していたところは、まったく裏切られてしまった。

後醍醐がかねて望みをかけていたところは、武士の権力をそぎ、公家の世としようというのであった。そのために、武士の力を借りたのである。すでに北条氏を亡ぼした以上は、武士らと安楽をともにするのは、願うところではなかった。神教政府の教えは、ながく皇室を柔弱なものにしたので、後醍醐のような天皇でも、まったく勇気のない人であった。それがために、何事も武士とは性質を異にしており、もっとも困難なときでも、武士と面会することをきらったのである。

こんなふうであったから、鎌倉が亡んだのちには、決断もなく、知略もなく、ただ歌や音楽にのみたくみな、まるで女子のような、功のない公家どもや、祈祷をする僧侶や、妾 どもが、第一に恩賞と高地位とを得て、それが政府に充満し、諸国の荘園をもらっていて、武士にはあたえる地位もなく、土地もないという有様であった。たまたま土地があれば、一ヵ所の土地を数人にあたえるようなことになった。(『太平記』にいう、あるいは、内々に訴えて天皇の許しがあれば、決断所にて、論人に理をつけ、又決断所にて、本土安堵を給われば、内々に、その地を別人の恩賞に、された。こんなふうで、一ヵ所の領地に、四、五人も給主がつき、国々の動乱は止むときがなかった。

そういうわけで、武士の功労はまったく無効となり、その利益は、公家などの白面の人にうばわれてしまった。

しかし、それでもまだ、武士のこうむった不幸の最大のものではなかった。公家や僧侶は、にわかに国家の政権をとり、人びとの上に立つ身となったために、諸国の武士は、それらの公家や僧侶から、バカにされる身になった。そうして、その人びとの収入は多かったところから、家は急に富み、ぜいたくの有様は、人の耳目をおどろかし、品行はみだれ、風俗はくずれ、その醜い評判はいたるところで聞かれた。(『太平記』に、そのほか、五十ヵ所の守護、国守、国々の関所、大きな庄屋の役を、ことごとく大小の官吏の連中がもらったため、その人びとはちょうどシナの陶義 のように、富貴を誇り、また鄭白 のように衣食にぜいたくの限りをつくした。なお、そのほかに、千種殿と文観僧正のおごりと色ごとのことが、くわしく書かれてある。巻の十二を見よ。)

ところが、諸国の武士は、これとはくらべものにならないのみではなく、外にあっては、美車の後に走り、内にあっては、青ざむらいの前にひざまずかざるをえなかった。かつまた、当時、武士が、もっとも栄誉としていた御家人という名は廃され、その辺の下僕と区別はないことになった。このことは、武士のもつとも怒る点であった。

しかし、それでもまだ、不幸の最大のものではなかった。中興の政府は、天皇の政府であるために、万事は、礼式を正しくし、衣服をかざる必要があった。それゆえに、官省や宮殿を新築しなければならなかった。そのために、無用の土木はおこされ、国庫は窮乏し、紙幣を発行しても、その費用をつぐないきれなかった。ついに、日本国のすべての地頭や御家人から、その所得の二十分の一の税金をとって、それにあてることとなった。そのほか武家の法制は、ことごとく廃止され、武士の習慣はみないやしめられ、政令は朝に夕に改められた。そのために、国の蓄えも頼むにたらないことになり、勲功があっても訴える場所がなく、人びとはみな安心ができなかった。(『梅松論』にいう、今のおこなわれていることは、昔は新しいならわしであつた。朕(天皇)の新しい手本は、未来の先例となるべき改新の事業であると言って、新しいみことのりは、つぎつぎに出された。そうして、記録所、決断所を置かれたけれども、近臣は好きなときに、内々に、非を申し立てたために、みことのりは朝に変じ、夕に改まり、そのために人びとの浮き沈みは、手のひらをかえすような激しさであった。)」以下略。

このような天皇後醍醐は、とうてい武士の上に立つことはできなかった。武士は、ふたたび、武家が、権力者となることを切望した。すなわち人心は、まったく権力から離れさったのである。後醍醐がかねて望みをかけていたところは、武士の権力をそぎ、公家の世としようというのであった。そのために、武士の力を借りたのである。すでに北条氏を亡ぼした以上は、武士らと安楽をともにするのは、願うところではなかった。神教政府の教えは、ながく皇室を柔弱なものにしたので、後醍醐のような天皇でも、まったく勇気のない人であった。それがために、何事も武士とは性質を異にしており、もっとも困難なときでも、武士と面会することをきらったのである。

こんなふうであったから、鎌倉が亡んだのちには、決断もなく、知略もなく、ただ歌や音楽にのみたくみな、まるで女子のような、功のない公家どもや、祈祷をする僧侶や、

そういうわけで、武士の功労はまったく無効となり、その利益は、公家などの白面の人にうばわれてしまった。

しかし、それでもまだ、武士のこうむった不幸の最大のものではなかった。公家や僧侶は、にわかに国家の政権をとり、人びとの上に立つ身となったために、諸国の武士は、それらの公家や僧侶から、バカにされる身になった。そうして、その人びとの収入は多かったところから、家は急に富み、ぜいたくの有様は、人の耳目をおどろかし、品行はみだれ、風俗はくずれ、その醜い評判はいたるところで聞かれた。(『太平記』に、そのほか、五十ヵ所の守護、国守、国々の関所、大きな庄屋の役を、ことごとく大小の官吏の連中がもらったため、その人びとはちょうどシナの

ところが、諸国の武士は、これとはくらべものにならないのみではなく、外にあっては、美車の後に走り、内にあっては、青ざむらいの前にひざまずかざるをえなかった。かつまた、当時、武士が、もっとも栄誉としていた御家人という名は廃され、その辺の下僕と区別はないことになった。このことは、武士のもつとも怒る点であった。

しかし、それでもまだ、不幸の最大のものではなかった。中興の政府は、天皇の政府であるために、万事は、礼式を正しくし、衣服をかざる必要があった。それゆえに、官省や宮殿を新築しなければならなかった。そのために、無用の土木はおこされ、国庫は窮乏し、紙幣を発行しても、その費用をつぐないきれなかった。ついに、日本国のすべての地頭や御家人から、その所得の二十分の一の税金をとって、それにあてることとなった。そのほか武家の法制は、ことごとく廃止され、武士の習慣はみないやしめられ、政令は朝に夕に改められた。そのために、国の蓄えも頼むにたらないことになり、勲功があっても訴える場所がなく、人びとはみな安心ができなかった。(『梅松論』にいう、今のおこなわれていることは、昔は新しいならわしであつた。朕(天皇)の新しい手本は、未来の先例となるべき改新の事業であると言って、新しいみことのりは、つぎつぎに出された。そうして、記録所、決断所を置かれたけれども、近臣は好きなときに、内々に、非を申し立てたために、みことのりは朝に変じ、夕に改まり、そのために人びとの浮き沈みは、手のひらをかえすような激しさであった。)」以下略。

かくして、後醍醐の権力はわずか三年にして亡びた。一代の人物足利尊氏が、一三三六年ついに権力者となった。彼は、天皇に討たれそうになって、逆に天皇を攻め、天皇を山中に追いこんだのである。尊氏には、全国の多くの武士がついた。九州人は十万人も尊氏にしたがって、京都に攻めのぼった。そうして、幕府を京都にひらき、日本を統一した。それから二百三十七年間にわたって主権者であった。尊氏によって、日本の各地の兵乱はしずめられたのである。それゆえに尊氏は、日本民族本位から論ずれば、平和の功労者であった。足利はまた、外国との通商をひらいた。

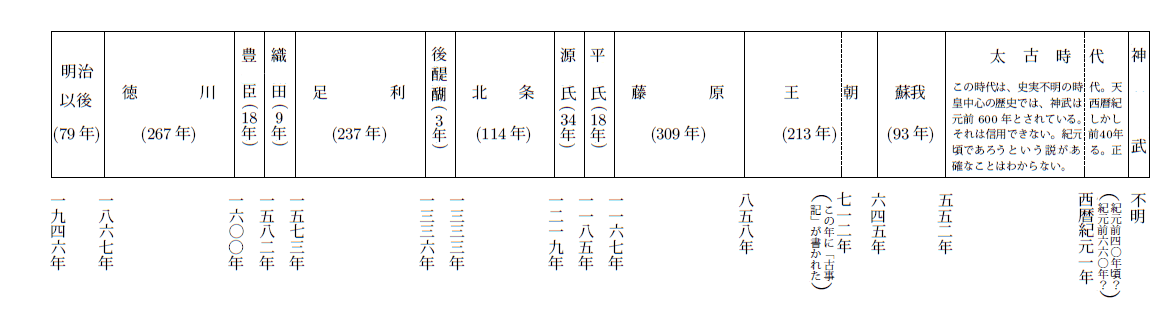

日本の主権者の移動年表

尊氏は、北朝を立てた。天皇にいささかも権力は与えなかったけれども、天皇はたしかに保存された。それであるから、皇室にたいしては、尊氏は誠忠の人でなかったが、反逆者ではなかったと評しうる。

「指してゆくかさぎの山を出でしより

足利義満の時代にいたっては、時の人びとは、義満を天皇とおなじ地位においている。公卿は、義満にたいして階下に膝まずき、天皇にたいするとおなじ礼をもって礼拝している。(『日本政記』)そうして、天皇

足利幕府は、地方に、有力な多くの大名を置いた。大名は、大きな勢力を握っていた。そのために、統御が困難となり、外国の封建制とおなじような結果をまねいた。世は乱世となった。

豊臣秀吉は、織田氏を完全に亡ぼして、大阪に幕府をひらいた(一五八二年)。そうして国内を統一し、自分の発意で

秀吉が死んで、権力の争奪戦が生じた。全国の武士は、二つの団体に分かれた。一六〇〇年、関ヶ

一六〇〇年九月十五日に、徳川家康が、関ヶ原の戦いに勝ち、同年九月二十日、

明治以後、薩長政府をはじめ御用史家は、「徳川氏は、天皇の権力を、奪いとった。」などと、公然、宣伝していた。伊藤博文のごときは、その最たるものである。しかしながら、このことばは、史実に反している。国民を欺いたものである。

「日本国民の悠久知るべからざる太古時代より相伝えたる信念は、我国民は、同一種族にして、其の総本家たる皇室を以て、君主と戴き、別家分家、数多に別れて、各一部族を為し、其の族長を奉ずるも、各族長は、共に皇室を中心として、君臣の義を弁ずるが故に、其の関係は、極めて濃厚なり、此を以て、皇室と人民とは、宗支父子の縁故ある上に、君臣主従の義を兼ねたるものなりと信じ居れり、再言すれば、日本国民は、悉く皆な皇室の本たる神の子孫にして、一家族の集りなり、而して其の政体は父権政治なり、故に人民は、皇室に対しては、絶対に服従の義務あるものなりと信ずるなり、之を国体の因りて以て基く所の本義となす。」

これは、非科学的な文書であり、笑うべき偽りの書かれたものである。渋沢が、もしも今日の民主国日本に生きていたならば、その偽りと権力へのおもねりとに、その面目を失し、穴あらば入らんと、困惑その身の置きどころなきにいたったことであろう。ただし、渋沢のその原文は、

「天壌無窮の神勅に依りて、万世一系の帝位を伝え、神器を奉じて八洲に臨み、皇化を宣べて、蒼生を撫す、爾臣民、世々相継ぎ、忠実公に奉ず、義は則ち君臣にして、情は猶父子のごとく、以て万邦無比の国体を成せり。」

この勅語は、あきらかに史実を無視した宣伝であった。内外人への欺きであった。その当時には、日本人も、列国人も、それにたいして、一言の異議をも、さしはさむ者はなかった。しかしながら、今日の日本人としては、それが史実に反するものであることを示し、日本人なるものは、偽りを認める者であってはならないとの自信を、人民の道徳として、かたくいましめる責任がある。そうして、それを世界の人類にむかって告ぐべきである。以上、見てきたように、日本の権力は、昔から一貫して、ただ天皇一家にのみ握られていた事実はまったくない。日本の権力は、多くの日本人の手に、転々と握られてきたものである。

主権者の

しかしながら、今日の日本人は、世界の人間はすべて平等であるとの現代意識を身につけて、世界の文明人とともに、正しく世界に生きてゆくことが大切である。神器だの、神勅だのは「

民主日本には、「君臣」というものはもはや存在しないのである。「義は君臣にして、情は父子の如し」という文句は、文学的な一つの美文としてのみ、見られうるのである。新日本憲法には、かかる関係は、まったく存在しない。そうして、日本の歴史を学ぶならば、天皇と人民とが、父子であったとか、天皇と人民とは、君と臣との関係であったとかいうようなことは、二千年来、まず見られないのである。王朝の全盛時代でも、そのような近接した関係はないように見える。反対に、人民は奴隷のように取りあつかわれたという史料は、近ごろ、史家の研究によって明らかにされ、世上、すでにひろく知られている事実である。

[#改丁]

[#ページの左右中央]

[#改ページ]

明治このかた、日本人の一般は、王政維新を高く評価し、それを「史上無比の一大事業」として、礼賛している。はたして、そのように尊ぶ事件であつたろうか。

明治以後の御用学者は、維新は、国民の尊王心から生じたものである、とこじつけ、当時の破壊活動をやつた連中をさして、義士だの、功臣だのと、激賛している。はたして、それが事実であろうか。正論であろうか。

幕府の勇断によつて、幕末に、開国の政策が、幕府の賢明な政治家の手で実行された。西欧の文明は、それによって、日本に輸入された。それにたいして、攘夷論者という破壊活動者が、朝廷がわや長州藩などにあらわれた。そうして、外人を追いはらわんとする主張と運動とが、はじめられるのである。

西暦一八六四年(元治元年)将軍

「攘夷は、天皇の意思ではなかつたのであり、三条実美 らの公卿が、長州藩の人びとと共謀し、天皇の命といつわり、攘夷の命を世上に発したのである。」

と明らかにしてある。すなわち攘夷は、世界を知らない天皇をあざむいた、危険行為であつたのである。当時のスローガン「尊王攘夷」は、人民をあざむいた亡国の策略であつたのである。なんらの尊さも、そこにはなかつた。その破壊活動者は、幕府の外交を、口をきわめて非難した。開港と外人居留地の設置は、「城下の

しかしながら、天皇自身は、討幕の主張者ではなかつた。孝明天皇は、勅書をもつて、公然、幕府の存続をとなえていた。孝明天皇が、幕府に出した勅書に、それが明らかにされてある。建武時代の後醍醐天皇が、北条幕府にたいしてとつた行動とは、まつたく反対のものであつた。討幕は、ただ天下とりの野心家がおこなつた破壊活動にすぎなかつた。

明治天皇は、「討幕の密勅」を、薩長二藩にくだしたといわれている。しかし、それも

この暗殺の事実については、維新史料編纂委員をしていた植村澄三郎という人が、私に「それはほんとうだよ。岩倉がやつたのだ。岩倉は二度、それをこころみている。」と言われたことがある。岩倉は、自分の妹を宮中に入れ、女官にしておいて、天皇を風呂場で殺したと言われる。こうして岩倉は、わずか十六歳の、すこぶる気の弱い明治天皇を立てて、思うままにあやつり、薩長の策士らと連絡して、この「討幕の密勅」と称する

それには、徳川の功労を無にしないように処理せよ、ということを、三条に命じている。討幕とはまつたく正反対である。維新史料編纂の総裁

明治以後の歴史家は、「薩長公卿らの謀略によつておこなわれた王政維新は、旧封建制を廃上して、新しく郡県制度を

日本の封建制度は、ヨーロッパのそれとは異なつていた。それは、日本人も知らず、外国人も知らないことである。徳川幕府の下の封建は三百年にわたつて、平和のつづいた封建政治であつたが、それは世界に類のなかつたものである。それにしても、封建制度の廃止は、あきらかに時代に適していた。

その封建制廃止は、薩長人や朝廷人から、主張されたことはない。幕府側の識者らが、率先してとなえていたことである。

小栗は、第一回の遣米使節の一人として、すでにアメリカを見てきている。横浜を出帆し、サンフランシスコに行き、さらに南に下つてパナマ海峡をへて、東海岸に出てニューヨークに行つている。そこで三カ月ほど、いろいろの事情をしらべ、大西洋をわたつて喜望峰を通り、ジャワ、ホンコンをへて、日本に帰つてきた。これほど見聞のひろい人物は、当時、ほかにはいなかつた。

日本に帰ると、彼は、自分が見聞し研究してきたところを、すぐさま、実行にうつしはじめた。財政家としては、むろん当時、彼の右に出るものはなかつたのであるが、幕府の進歩的な業蹟は、ほとんど小栗が主張し、彼が実行にうつしたものである。商社を設立し、鉱山をひらき、生糸の輸出に着目し、不換紙幣の発行をやめさせ、さらに郵便、鉄道、ガス燈の設置までも計画して、実行にうつそうとしたのであつた。また、海外の見聞から、封建制がすでに時代に合わないことを察知して、これを廃止して郡県にすべし、と主張した最初の人でもあつたのである。

公平に見て、これほど建設的で進歩的な人物は、朝廷側には一人もいなかつた。彼は剛直な江戸武士であつたため、小利口な慶喜とも合わず、さらに薩長公卿の策士らからも深く憎まれた。そのため戊辰戦争のさいに、その養子や家来らとともに、領土において理由もなく惨殺された。当時の幕府には、小栗のほかに、進歩的で優秀な人材が多くいた。

長州人は、「関ヶ原の旧怨をはらす」というのが、その真の目的であつた。それは、たしかな事実である。彼らは、三百年にわたつて、その足を、江戸にむけて寝ていたのである。それが、彼らのレジスタンス精神である。薩州人は、関ヶ原で敗北して以後、領地は安泰し、幕府の恩を感じていた。したがつて、なんらの反幕はなかつた。大立物であつた西郷は、はじめから勤王家ではなかつた。ただ一大野心家であつた。「建業

西郷は、一八六七年(慶応三年十月)には、五百人の強盗を、平和の江戸に放つて、市中に掠奪をおこなわしめている。彼の眼中には、人民の福祉などは、まつたくなかつたのである。彼の「敬天愛人」の文には、妙味があるけれども、その行動とは、まつたく合つていない。

朝廷側の名だたる策士は、

一般の藩主や藩臣にいたつては、まつたく

近ごろになつて、明治の維新は、農民の不平者によつて起こされたものである、というような説を立てる人が出てきたが、それは、無理な説といわざるをえない。幕府時代の百姓

王政維新は、野心家が、政権をその手に握つて、顕要の地位に就こうとした政争にすぎなかつた、と私は判断し、それを主張する。

維新以後の政治家は、世をあざむいていた。そうして、その下にいた歴史家は、学者の良心をすてて、天皇と天皇の政府のために、利益になるような事だけを、書いていたのである。

熊本の人、

儒者の

これらの学者は、漢学によつてその思想をえた人であるけれども、孔子の説いた忠は、そんな偏屈のものではなかつた。孔子ののこした『孝経』に、孔子の思想が明らかに述べられてある。それによれば、つぎのようなものである。(『孝経』第二十章「諫争編」)

「あえて問う、子が父の命にしたがうことは、孝といえるであろうか、と。孔子は曰く、参 よ、(孔子の弟子の子路のこと)それはなんたる言であるのか、なんたる言であるのか。(二度くりかえして弟子を叱っている。)昔は天子に是非を直言する臣下が七人あれば、無道の天子といえども、天下を失わなかつた。諸侯は是非を直言する臣下が五人あれば、無道といえども、その国を失わなかつた。士には是非を直言する友があれば、その身は名声を失うことはなかつた。父には是非を直言する子があれば、すなわち身は不義におちいらなかつた。それゆえに、もしも不義があつたならば、子は、その父にたいして、争わなければならない、臣はその君にたいして、争わなければならない。不義の父の命令にしたがうことは、孝ではない。」

孔子の言は厳粛である。孔子は、二千四百年の昔、すでに屈従主義を排し、正論の主張をもつて、その弟子に教えていたのである。それは有名なドイツの学者ルドルフ・イエリングが説いた世界的名著『権利の闘争』と、同じ趣旨の教えである。

まえにも述べたように、日本は、古代から、国造があり、国司があつた。それらは、いずれも地方の土着の君主であつたと見てよい。古代から。天皇一人のみが、日本の君主ではなかつた。孔子の教えは、それらの各君主によつても、適当に守らるべきであつた。しかるに、勤王を説く学者は、日本には、古代からただ一人の君主、すなわち天皇のみがあつたように論じている。これが、大きな欺瞞である。この派の学者は、「君が君たらずとも、臣は臣たれ。」と説くのであるが、それは奴隷根性の育成である。それは人間の無視である。君主に非道があつたところで、その非道を許して、人間をその犠牲となし、みずからは満足すべしというのである。

維新は、山崎闇斎流の忠から生じたものではなかつた。幕末の維新は、主権者を変更したことであつた。したがつて、それは、明らかに「革命」であつた。この日本の革命は、野心をいだいていた公卿や、浪人や、薩長人らが、天下とりの目的をもつて、おこなつたことである。「勤王」とか、「忠誠」とか、「真理の欲求」とか、から生じたことでは、まつたくなかつた。人民の権利、幸福のためでは、もちろんなかつた。主義、思想のための革命ではなかつた。政争にすぎなかつた。

シナの

「忠臣が、君につかえるには、忠が第一である。下の人は、よく君をいさめ、上の人は、よくそれを聴きいれれば、王道はかがやくのである。まだ形にあらわれないうちに諫めるのが、上である。すでに形にあらわれたことを諫めるのは、次である。すでにおこなわれたことを諫めるのは、下である。君に不法があつても、諫めないのは、それは忠臣ではない。

諫めるということは、すなおなことばではじめるものであり、なかばには、強く主張するのである。終りには、死んで君を戒めるのである。そうして、君と国とを安寧にするのである。

この教えは、人間(自己)の滅却であつて、人間のつよい主張を否認している。すなわち、人格の無視である。孔子の教えとは、千里の差がある。それは官僚の本体を示している。ただ、たんに君権保持のためにのみ、便利な教えである。

日本の迂儒は、孔子の教えを守ることを怠つた。そうして馬融の言を重んじていた。ただし『忠経』は、一般には読まれてはいない。『

君主におもねる者は、「君主の神聖」を説き、「侵すべからず」を原則と論ずる。「上官の命令は、朕の命令と心得よ。」との、旧日本軍部の教えは、君権万能主義の宣示であり、人民を、奴隷あつかいにした教義であつた。昭和時代に「

滝川政次郎氏の著書『日本歴史解禁』のなかに、

「

と書いてある。歴史家の正しい意見として、私はそれに共鳴する。ただし「維新の功臣」と言われているが、それは誰を指して言われたのであるか、その点は、私には疑問である。攘夷を叫んだ危険人物は、断じて日本国の功労者ではない。

維新がなつてのち間もなく、薩長政府は、

正成は、孝を説き、その『壁書』に、「親の心に背かずして、好く

正成の忠は、一貫していなかつた。正成 また、「なにごとも、母に相談してはならない。」と、その子に遺訓している。正成の教えた孝とは、どういうことであつたのか、明らかでない。正成は、「非理法権天」(非は理に勝てない、理は法に勝てない、法は権謀術数に勝てない、権謀術数は天には勝てない。)ととなえている。その「天」とは何か明らかでない。

明治以後の日本人は、「

信長は、「皇居と、将軍の居城と」を、同時に修理させたのである。信長は、将軍を奉じて、やがてその将軍を追放した。忠とか精神家との評は、信長にはまつたく適しない。野心家というのが至当の評である。

曲学者の言にもとづいて、明治政府は、日本の歴史をまつたく無視したり、あるいはこじつけたりしている。そうして天皇中心主義を、組織的に、執拗に、日本の全人民に押し売りした。それが、その後の歴史教育の筋金となつた。それを金科玉条として、下は小学校から、上は大学にいたるまでの教育でもつて日本人に詰めこんだ。それを批判し、それに反対する学者は、すべて国賊として指弾されたのである。

歴史の真実を求める日本人であるならば、明治政府のこの術策をあばき、正しい史実を、全人民に知らしむべきである。それは、「文化日本」の建設のためである。憲法の保障する、「学問の自由」、「良心の自由」は、それあつて、はじめて生きるのである。

維新は、じつに闇黒の時局そのものであつた。その名のみは美しくて、その実は、みにくいものであつた。その例証はいくらでもある。とくに、公卿の行動は醜悪のかぎりであつた。

西暦一八五八年(安政五年)二月、京都で策動していた越前の藩士

「あちこちへ、ワイロやら、例の御染筆やら、書物買い入れやらで、五十両ばかり使い切りました。今後もどうか分かりませんから、また五十両でも百両でも、用心のために、お廻し願います。この地の公卿の家令どもは、金銭も喜びますが、道具もまた喜びます。道具は買手をこしらえて、売りつけるもののようです。それですから、御国から、品物を取りよせましょう。」

これは遠山茂樹著『明治維新史』(一〇四ページ)から写しとつた一節である。橋本左内は、公卿の家臣にワイロをおくつて、ひそかに政治上の策動をおこなつていたことが、よく分かる。当時の公卿が、各雄藩から、または浪士らから、ワイロをとり、政争者を手玉にとつていたことは、明治の初年には、世に知られていた事実である。

公卿は、薩長を主とする強藩の策士と共謀して、孝明天皇の攘夷の勅書を作りあげたり、それを書きなおしたりしていた。攘夷の勅を幕府の老中に手渡すために、江戸へやつてきた公卿

当時の幕府には、有名な旗本・

公卿は、世界の大勢を知らなかつた。薩長人らと組んで、日本の人心をまどわし、日本国のために、害をなしていたのである。

幕府時代には、江戸の大名、旗本は、朝廷から、爵位を受けていた。「

当時、京都には、会津関白、薩州関白、長州関白といわれた三つの摂家があつた。二条は会津、鷹司は長州、近衛は薩摩と、それぞれ結託していたのである。公卿は、公明な

当時、長州は、

「討幕の密勅」といわれるものも、公卿と雄藩の策士とが、作りあげたものである。それは危険であり、不法な策謀であつた。

足利義満の時代には、公卿の祖先は、どんなたいどをとつていたのであろうか。

「これはひとえに、准三后義満、世をまつりこちたまいて、君を助け民をなずる御めぐみに、高麗唐土までも従いたてまつるほどの御勢なれば、聖運、武運、いよいよさかえまします。」云々。

山陽の『日本政記』によつて見ても、公卿は、足利義満にたいして、まつたく臣下の礼をとつて、礼拝した。こうして足利幕府にこびへつらい、下僕のように卑下して、その生活を保つていたものであることが分かる。三百年にわたつて、公卿は、徳川幕府から、その禄をあたえられていた。そうして、辛うじて生活していたものである。つぎに、各家の

近衛家 二、八〇〇石 九条家 二、〇四三石

二条家 一、七〇三石 一条家 二、〇四四石

鷹司家 一、五〇〇石

西園寺家 五九〇石 醍醐家 三〇〇石

正親町三条家 二〇〇石 姉小路家 二〇〇石

橋本家 二〇〇石 中山家 二〇〇石

中御門家 三四一石 柳原家 二〇二石

三室戸家 一三〇石 万里小路家 三九〇石

四条家 一八〇石 六条家 二六五石

岩倉家 一五〇石

東久世家 蔵米

大原家 蔵米 沢家 蔵米

公卿は、すべてで百四十二戸であつて、高い位はあつても虚位であつた。生活は一般に困難であつた。それは自ら招いたものである。藤原末期からの罪業である。二条家 一、七〇三石 一条家 二、〇四四石

鷹司家 一、五〇〇石

西園寺家 五九〇石 醍醐家 三〇〇石

正親町三条家 二〇〇石 姉小路家 二〇〇石

橋本家 二〇〇石 中山家 二〇〇石

中御門家 三四一石 柳原家 二〇二石

三室戸家 一三〇石 万里小路家 三九〇石

四条家 一八〇石 六条家 二六五石

岩倉家 一五〇石

東久世家 蔵米

大原家 蔵米 沢家 蔵米

公卿は、藤原姓の人とはかぎらなかつた。源氏、平氏もあれば、菅原家、清原家もあり、安倍家、卜部家、丹波家もあつた。しかし藤原家の公卿は、すべての上位にいた。

藤原時代には、これら公卿の祖先である藤原氏が、日本の権力を握つていた。当時は「藤原氏にあらずんば人にあらず」とさえ言われたほどであつた。藤原氏は代々、その女子を、天皇に配して、天皇家の

公卿には、人物として敬服に値いする人は、昔から出ていない。天皇とともに、権威もなしに長く続いてきたのであつて、人民から崇拝されたのではない。

幕末の政争にまきこまれて、公卿は、反幕の人びとに大いに利用された。

東海道には、

公卿は、天皇家とおなじように、国のはじめから、日本に引きつづき存在している。他の何族からも、亡ぼされることなく続いてきている。けだしそれは、その存続が、藤原氏の時代をのぞいては、国の政治にはまつたく関係がなく、その有無は、人民のあいだに、問題とならず、なんらの威力もなかつたためであろう。全日本の人民の崇敬によつて、今日まで、ながく続いてきたというほどのものではない。私は、そう判断する。公卿の有害であつたのは、じつに徳川幕府の末期であつた。

三条実美ら七人の公卿は、孝明天皇の攘夷の勅命を偽作した。そうして天皇に反逆し、長州に逃げた。公卿は、しぶとく攘夷をとなえて、日本民族を危地に追いこんだ。そのために、日本全土にわたつて、平和を乱したのであつた。

公卿の一人である岩倉具視は、さきにも述べたように、ついに孝明天皇を殺害し、明治天皇を手玉にとつて、「討幕の密勅」をひそかに書き、そのほかにも、かず多くの不法がおこなわれた。かくして公卿は、日本民族にわざわいし、また天皇にもわざわいした。忠は、もちろんない。義もない。愛民もない。

しかしながら、一八六九年(明治二年)四月には、明治天皇は、公卿二十三人(九条、沢以下)に、禄をあたえて、その功労を賞した。島津、毛利、山内、鍋島ら九十余の藩主にも、同時にその功を賞したのであつた。いかなる名分あつて、公卿らに論功行賞がおこなわれたのであろうか。八十年来、日本の学者は、それを怪しむことさえもしないのである。

日本の学者は、ただ陰謀者や、暴行者を維新の功臣として礼賛してきたが、日本の歴史家は、それで、その責任を果すことができるのであろうか。明治時代の歴史家は、皇室中心主義なるものを表看板にかかげて、すこしも恥じるところがなかつた。その史論が、みにくいものになりさがつてしまうのは、当然であつた。

公卿は、さきに述べたように、八百年の長いあいだにわたつて、苦しい生活の底に沈んでいた。彼らは富力もなく、武力もなく、部下もなかつた。そうして、人民からは離れさられ、学問からは遠ざかり、ただ、たんに和歌を

意気はしたがって銷沈し、体力はおとろえ、人間として向上する道もとざされていた。「

この種の社会から、人物が生まれ出るはずもなかつた。公卿社会の人間は、いっぱんに、女性的であつた。

公卿は、いつぱんに、弁舌が達者であり、応接はたくみであつた。明治時代にはいつても、多くの貴族院議員らは、「公卿出身者は、いずれも弁舌たくみである。」という批評をしていた。故

さて、公卿らは薩長派とむすんで、かずかずの策謀をはたらいたが、朝廷派が徳川から権力を奪う分けめの戦いとなつた鳥羽伏見の乱もまた、彼ら公卿と薩長派の策謀によつておこつたものである。

一八六七年(慶応三年)十月に、京都にいた徳川慶喜は、自分の重臣らと一言の相談もせずに、独断で幕府の権力を放棄した。それと前後して、さきにも述べたように、岩倉の手でつくられた、

彼らは、民家から、五十万両を強奪したといわれる。のちに、この強盗団の巣屈である、薩摩屋敷は、小栗上野介らの主張によつて、焼きはらわれた。強盗らは京都にのがれ、西郷に会い、さらにまた信州において「赤報隊」というものを組織していたが、翌年の春、東山道総督軍によつて、「

権力を放棄した慶喜の善意は、十二月の小御所会議において、完膚なきまでにふみにじられた。慶喜自身は、会議に列席をゆるされなかつた。岩倉や薩摩藩主は、不在の慶喜をはなはだしく侮辱し、領土の大削減を要求した。公正な論を主張した

ところが、慶喜が大阪城にいるかぎりは、西国の大名が、京都に兵を出すことができない。そこで慶喜をどかせようというのが、いわゆる「鳥羽伏見の乱」の根本の動機である。

そこで、朝廷側の策士らは、卑屈な、尾張と越前との二つの親藩を通して、慶喜に「単騎上京」を命じた。そうして、上京してきたならば、宮中において、

そのころ、大阪城に、江戸から薩摩屋敷強盗団の知らせがとどいた。そこで、会津および桑名の藩士は、「君側を清むるには好時機である。」と慶喜を説き、「薩藩奸党ノ者罪状之事」という

西郷は、そのとき、「勝てば、俺のほうが天下が取れる。敗れれば、俺のほうの天下はだめだ。ともかく撃ってしまえ。」という意味のことを放言している。西郷という人は、そういう男である。ほめるならば、その機智と勇断とを、ほめるべきであろう。しかし、むろん、「勤王」でもなんでもない。「人民」や「人命」などは、眼中になかったのである。現在であったならば、まっさきに破防法に引っかかる男であろう。

天皇中心の歴史によると、この戦争で、徳川が敗走したように書いてあるが、まっ赤なうそである。徳川方は、はじめは優勢であった。山内容堂は、この戦争を目して、「あれは、会桑と薩長との私闘である。」と臣下に語っている。

京都の紺屋で、かねて長州藩に出入りしていた岡という男がいた。この男が、自分で

不決断な慶喜は、江戸に帰ることになり、海上に出ると、岩倉は、「慶喜反す。」という触れを全国に出した。それで、

慶喜が政権を放棄して以来の朝廷側のやり口は、当時の武士として、自尊心をもつほどの人間ならば、とうてい堪えられないほどの卑劣なものであり、不正なものであった。小栗上野介は、綿密な作戦を立て、断固として、西軍を掃滅することを主張した。戦うべきか降伏すべきかをきめる、最後の江戸城会議は、一八六八年(慶応四年)一月十三日から七日間にわたって、連日、払暁にいたるまでつづけられた。小栗の軍略は、のちに大村益次郎が、江藤新平らに「もし、小栗の献策が用いられていたならば、われわれはほとんど生命がなかったであろう。」と語ったほどのものであった。

しかし慶喜は、迷いに迷いつづけた。最後の日、小栗は、ずかずかと慶喜の前にすすみ、その袖をかたくつかんで、最後の断をせまった。慶喜は、顔面蒼白となり、その袖をふりもぎって、奥へ逃げさった。議場騒然となり、会議はそれで終ったのであった。この事実は、私が、その会議に列席していた

主戦論者は、あるものは領地にかえり、あるものは東北に去った。慶喜は、上野の寛永寺にしりぞき、恭順の書を朝廷の軍に提出した。その以後になって、慶喜に取りいり、慶喜にもちいられ、陸軍総裁という職にありついたのが、

鳥羽伏見の乱がはじまったとき、まもなく朝廷のほうでも、徳川のほうでも、外国にむかって、局外中立を申しいれた。そこで、イギリス、アメリカ、フランス、オランダ、ポルトガル、イタリアなどの各国は、一月二十五日局外中立を宣言した。それであるから、西郷がパークスに援助をたのんでも、パークスが拒否するのは、当然であった。西郷は、参謀でありながら、中立とはなんであるか、分からない人であったろう。中立宣言の出たことさえ、知らなかったのであろう。

その中立宣言があるために、徳川方と朝廷方とは、国際法上の「交戦団体」となったのである。徳川方は、逆賊などというものではない。西郷が江戸に、はいってきて、「汝の罪一等を減ず。」などと、言えたわけのものではないのであった。国際法上、二者は交戦団体であるから、対等に扱われなければならない。俘虜は殺してはならない。官軍は勝ったのであるから、戦利品として、徳川の城を取ることは、不法ではない。それであるから、明治天皇は、江戸城を取った。今の皇居である。したがって、こんどは、主権者でなくなった天皇は、主権者となった人民に、それを戻さなければならない。これが法理である。

西郷は、江戸を、平和のうちに占領した。西郷や大村は、そのことに満足せず、寛永寺に平和的に集合していた彰義隊に、突如、砲撃をくわえ、大兵をもって、これを討滅した。「

かくて、西暦一八六七年(慶応三年)十月、維新はおこなわれた。十一月に、朝廷は、「王政復古の大号令」を発した。そうして、「神武の

明治天皇の政府は、また

明治二年明治政府は、イギリス公使のパークスを襲った攘夷論者を死刑に処して、首を市中にさらし、パークスに

たとえば、明治二年には、

「維新」は、平和を生んだ「美しい事件」では決してなかった。思想の乱脈が、あいつぐ反乱の事実を引きおこした。「億兆一心」なども、まったくなかったのである。

当時の思想の紊乱について、西郷隆盛は、つぎのように悲観している。

「万民の上に位する者、おのれをつつしみ、品行を正しくし、驕者をいましめ、節倹をつとめ、職業に勤労して、人民の標準となり、下民らの勤労を、気の毒に思うようならでは、政令はおこなわれがたし、しかるに、草創のはじめに立ちながら、家屋をかざり、衣服をかざり、美妾をかかえ、蓄財をはかりなば、維新の功業は、とげられまじきなり。今となりては、戊辰 の義戦も、ひとえに、私をいとなみたる姿となりゆき、天下にたいし、戦死者にたいして、面目なきぞとて、しきりに涙をもよおされける。」(神崎政穂 著『西郷南洲翁遺訓及遺文』)

西郷のこの述懐は、当時の大久保や岩倉らをはじめとして、政府要人の堕落をいきどおったものである。文学博士

「八男一女あり(中略)、第四子以下はみな側室、杉浦氏の出なり(中略)、臨幸したまうや夫人諸子みな謁をたまわる(中略)。臣第の臨御、これをはじめとす。」

この奇怪な「神道碑」を建て、彼らは、大久保の豪奢を、現代と後世とにつたえたのである。彼らの小人物であることを物語っている。「薩人は銭を愛す。」とは、明治時代の人びとが、ひろく口にしたところであった。一八七八年(明治十一年)五月十四日午前八時、大久保利通は、

「石川県士族、島田一郎ら、仰いで天皇陛下に上奏し、俯して三千余万の人民に告げる。一郎ら、今日の我が国の現状を見るに、すべて政令法度は、天皇陛下の聖明なるお考えから出るのではなく、また庶民の公議によるものでもない。ただひとり要路の官吏数人の推断にもとづき、それらの人によって、勝手に決められているのである。」云々。

大久保は、岩倉具視を通じて、陰謀をたくましくしてきた人であり、冷酷専横の人であった。西郷隆盛の態度はどうであったか、西郷は、反逆の一大軍の将として、熊本城に進撃するにのぞみ、司令官

「拙者は、このたび、尋問するところがあって、明後十七日、県下から発足し、陸軍少将桐野利秋 、陸軍少将篠原国幹 、および旧兵隊の者をしたがえて行きますから、その鎮台下を通行のときには、兵隊を整列して、指揮を受けられるよう、此段照会におよびます。

この不逞な書面は、今日もなお、熊本城内に保存されてある。維新前後における政争者の思想は、忠誠などということばをもって、説明のできるものでは、まったくなかった。明治十年二月十五日

陸軍大将 西郷 隆盛

熊本鎮台司令官」

明治天皇の政府は、仏教を弾圧した。信教の自由などは、まるで彼らの考えになかったのである。

「

「比叡山廷暦寺 にかんする事実。

仏像仏具などは、一ヵ所に囲っておくようにとのお定めでしたが、その場になって、京都から参った人のなかには、焼きすてたほうがよかろうという旨を申しましたので、私も、至極もっともと存じ、老人どもに申しつけ、それぞれ、指図いたし、仏像仏器は、焼きすて、からびつにおさめました。

右の物件のかわりに御神体を祭りました。社司どもが、厨子 などをなげすて、また多くの人夫は、鎗の石づきなどでもって、それらを打ちくだき、火中に投げました。」

これは、官命によって出張した仏像仏具などは、一ヵ所に囲っておくようにとのお定めでしたが、その場になって、京都から参った人のなかには、焼きすてたほうがよかろうという旨を申しましたので、私も、至極もっともと存じ、老人どもに申しつけ、それぞれ、指図いたし、仏像仏器は、焼きすて、からびつにおさめました。

右の物件のかわりに御神体を祭りました。社司どもが、

千三百年前に、権力者の蘇我氏が、仏教を信じ、それを日本に入れてから、仏教は日本人の宗教となった。そうして、人民の精神教育に重大な効果をあげていたのである。ところが、「攘夷」と「復古」とをとなえる明治天皇政府の要人らは、仏教を外来思想として排斥し、日本の文明を破壊したのであった。彼らは、有害な権力掌握者どもであった。その彼らをさして、「維新の功労者」と呼ぶことは、理として許すべからざることである。

なお、勤王の雄藩といわれていた水戸藩のなかには、奇怪な説を述べる浪人がいた。石田虎茂という水戸浪人であったが、『

「主人の前中納言殿(水戸斉昭 )は、和歌をこのまれ、本居学 に志し、本居の説を信用されていた。そこで、主人の言われるところによると――シナの文王武王のように、その先君を殺して、ついに悪事を仕とげながらも、末代までも聖人であるといわれている。悪を仕とげれば、美名を後世にのこし、善でも仕とげなければ、悪名を残すということは、日本にもシナにもその例はすくなくない。日本も中古時代には、織田氏のように、足利義昭 公をおしのけ、わがまま勝手なふるまいをしたけれども、その威勢が強かったために、逆賊の名を残さなかった。そうして諸大名は、信長に服従した。(中略)

たとえ外敵がやってきて、天子を押さえつけても、けっして、天地神明のにくしみを受けるようなことはない。悪をしたものは、人には知られなくても、未来は悪道に落ち、善をいたせば、この世では、仕合わせにならなくても、未来は仏というものになるというようなことは、けがらわしい坊主どものでたらめのことばである。坊主どものそんなことを気にかけていたのでは、大事業はなしとげられるものではない。だから、本居の説のみを信用すべきである――こういうふうに主人は、いつも臣下に申しきかされていた。」云々。

このような事実が、水戸藩にあったものとすれば、水戸藩は、勤王とは正反対の思想の持主であった。水戸人の思想は、じつに混沌としていた。藩士はたがいに、にくみあい、うらみあっていた。水戸藩の行動は、結果から見れば、日本民族のためには、大害あって、すこしも利はなかった。たとえ外敵がやってきて、天子を押さえつけても、けっして、天地神明のにくしみを受けるようなことはない。悪をしたものは、人には知られなくても、未来は悪道に落ち、善をいたせば、この世では、仕合わせにならなくても、未来は仏というものになるというようなことは、けがらわしい坊主どものでたらめのことばである。坊主どものそんなことを気にかけていたのでは、大事業はなしとげられるものではない。だから、本居の説のみを信用すべきである――こういうふうに主人は、いつも臣下に申しきかされていた。」云々。

「維新は尊王から生じた」という、これまでの解説は、偽りであった。私にはそう見える。それは、史実にもとづく私の判断である。

明治政府時代における、政治の方式を改めようとする一連の、長年月にわたる事実をさして、それを「明治維新」と名づけるのであるならば、明治以後に生じた「各地の民権運動」や、維新ののちに激しくおこった「農民の騒擾」もまた、維新の一大事実につけ加えらるべきものであろう。しかしながら、もともと、武家が握っていた主権が、天皇の手に移った事実をさして、それを「維新」と呼ぶのであるならば、この維新には、庶民の参加は、天皇、将軍、大名、旗本、武士、公卿らの参加にくらべて、きわめて僅かなものであったことになる。

いわゆる百姓

徳川幕府時代、二百七十年を通じて、百姓一揆は千五百件もあった。その一揆は、幕府にたいする不平ではなくて、地方の大名や、大名の臣下にたいする、小さな不平であった。

西暦一七二六年、

幕末の一八六六年、すなわち長州征伐のあった時代には、地方に、四十件の百姓一揆がおこったと伝えられている。それは、地方大名の虐政にたいして生じたものである。「幕府制度を廃止せよ」というような、革命的な性質のものでは、まったくなかった。すなわち、それらの騒擾は、「王政維新とは関係がない」というべき事件である。

明治政府時代には、このような百姓一揆とは異なり、農民の天皇政府にたいする大きな不平が、強度に爆発した。そうして、百姓一揆は、革命的な性質のものとなったのである。すなわち、一八六八年(明治元年)には十七件の百姓一揆が生じ、一八六九年(明治二年)には四十二件の一揆がおこった。一八六九年の甲州の百姓一揆は、二万人の百姓がたちあがり、なかには武器をたずさえていたものもあった。明治天皇の時代は、百姓のためには、「幸福な時代では、けっしてなかったこと」をしめしている。

大久保利通のために建てられた「神道碑」のなかには、

「はじめに幕府の制しがたきあり、つぐに諸藩の処しがたきあり、後にまた士民の論しがたきあり。」

との文句がある。それは、庶民の反抗のはげしかったことを示している、なによりの証拠である。幕末には、庶民のなかから、

服部之総氏の著『明治維新』によれば、つぎのように書いてある。

「一八六八年から一八七七年におよぶ明治初年の十年間だけで、これまで用いられた『一揆』ということばのかわりに、『農民騒擾』という文字で記録されているような大がかりな暴動が、こんにちの三府四十三県ぜんぶにわたって、一つの漏れもなく、三百件ちかい数にのぼっていたという事実は、全国の農民が、維新後、日本農村のこの風景を変えたいと願って、立ちあがったことを物語っています。」(同書八六ページ)

この記述は、維新以後において、日本の農民が、日本の政治の改革に、参与するようになった事実を、明らかにされたものである。それはすなわち、維新に参画したのではない、との説明でもある。明治天皇政府は、「万機公論に決すべし」との天皇の誓文を、誠実に実行しなかった。それは人民の憤りを、政府がみずから

幕末には、幕府は、昔からの武士独占の政治をあらためている。幕府の開設した「

一八六八年(明治元年)のはじめに、西郷のひきいた、いわゆる官軍が、江戸の占領をおこなうに先だって、日本橋

水戸に、「攘夷の勅書返還の事件」がおこったときに、農民のなかにも、その返還に反対するものが出てきた。百姓

越後の長岡では、城下の婦女たちが、官軍の占領していた長岡城にはいってゆき、官軍の兵隊たちに、センベイや菓子を売りながら、何気なく城中の情況をさぐっては、長岡藩の要人に知らせていた。そのために官軍の作戦は、すっかり敵に洩れてしまった。一夜、城下の街々、各所から

この官軍の参謀は、

維新にかんし、各地で、たとえその数はわずかにしても、商人や農民たちが、分に応じて、物質的に働いた多少の事実はある。薩・長・士・肥の

それとともに、維新は、百姓一揆によって生じたもののように、近ごろ説く人のあることも、またおなじように日本人をあざむく言説である。維新は、革命ではあったが、英・仏・露・独におこなわれた革命とはことなっていた。市民階級の人びと、あるいは、プロレタリアのおこした革命ではなかった。

西洋の近代市民革命には、ブルジョアもプロレタリアも、いっしょになって、権力者の倒壊をなしとげているけれども、日本のは、それとちがって、庶民の革命への参加は、ほとんどなかった。アメリカのアンドリュー・ロスの著書『日本のディレンマ』には、その点に誤りがある。これは、日本人の誰かが、百姓が革命の主力であったかのように、ロスに教えたものであろう。ロス自身で、そのような説を考えだせるはずがない。

日本の庶民は、権力者が誰であろうとも、無関心であったものと解せられる。幕府が政権を放棄した当時に、京都で討幕府派の策謀がおこなわれて、「えらいこっちゃ」と、市中でさわぎまわらせられた京都の庶民をのぞいては、日本の庶民は喜びもせず、また悲しみもしなかったというのが事実である。

「王政復古がおこなわれたからといって、東方の一般市民は、まったく無関心であった。」と、

もともと天皇は、一般庶民とは、すこしも接触するところがなかった。百姓や町人は、いささかも、天皇の恩義をこうむるわけでもなかった。「義は君臣だ」とか、「情は父子だ」とかいうことは、後年の策士どもが、考え出した方便であった。東京大学医科大学の教授で、明治天皇の侍医として有名な、ドイツ人のベルツは、「天長節があっても、日本の人民は旗を出して祝わない。」と、天皇と人民とがいかに無関係であったかを、その日記(明治十三年十一月三日の日記)に書いている。ベルツは、薩長全盛の時代に日本にいた人であった。だから天皇本位、薩長本位の意見をもって、日記は書いてある。それであるから、天長節に、人民が国旗を掲げないのを悲しんでいる。

右に述べたように、王政維新によってつくられた明治天皇の政府は、けっして、日本人民と深いつながりをもったものではなかった。また、人民のつよい支持を受けたものでもなかった。ましてや、人民の望むところは、天皇権力万能主義などではなかった。

すでに、越前と土佐の藩には、民主主義の理を知っていた人がいた。幕府には、すでに小栗上野介をはじめとして、郡県制を主張していた人も、すくなからずあった。天皇の政府は、この説を無視することはできなかった。そこで、人民を手なずけるためにも、天皇の政府は、「万機公論に決すべし」という「五箇条の誓文」を、天地神明にちかわざるをえなかったのである。それは、厳粛な誓いであった。

しかるに、この誓いは、その後、明治の中ごろに、明治天皇のいくつかの詔勅をもって、抹消されて、無効のものとなってしまった。その詔勅のおもなものは、

(一)軍人に賜った五箇条の勅諭

(二)憲法に関する勅語

(三)教育勅語

この三種である。(二)憲法に関する勅語

(三)教育勅語

第一に、明治十五年一月四日に発せられた「軍人に賜った勅諭」は、その目的とするところは、天皇権力中心主義の確立にあった。「万機公論に決すべし」という誓文は、これをもって、まず否定された。

この勅諭の冒頭には、「我国の軍隊は、世々天皇の統率し給ふ所にぞある。」と書いてある。これが、「統帥権独立」の基調をなすものであった。さきに述べたように、日本の歴史によれば、神武以来、代々天皇が、国の軍隊を統率したという事実はこれを見ない。古代には、

つづいて「世の乱れと共に、政治の大権も亦武士の手に落ち、人力を以て、挽回すべきにあらずとはいへ」と書いてある。このことは、権力の移動が、社会情勢の要求によっておこなわれ、武士は、天皇の権力を奪いとつたものでないことを、裏書きしたものと見ることができる。

つぎに、徳川幕府は、孝明天皇の意思に反して、攘夷をおこなわなかったので、天皇は、それを憂慮せられた、と書いてある。これは、天皇孝明と、将軍家茂との協調の事実を無視したものであって、「尊王攘夷」の煽動と言える。危険な勅語である。

つぎに、「文武忠臣良弼ありて、又臣民の心に、順逆の理を

つぎに、「兵制を改め、我国の光を輝さんと思ひ」と書いてある。これは、国防のためではなく、侵略主義の、あるいは軍国主義の鼓吹と言える。

ついで、「天子は、文武の大権を掌握するの義を存して、再び中世以降の如き失体なからんことを望むなり、朕は、汝等軍人の大元帥なるぞ。」と書いてある。これは、「天皇権力中心主義」を露骨に示したものであり、「万機公論に決すべし」との誓文の抹殺であった。五箇条の誓文にともなって、天皇の宣言せられた「非常の改革」ではなくして、「未開日本の古に復す」との命令であった。それは専制主義の尊重であり、頑迷な保守主義の鼓吹であることは、いうまでもない。

第二に、明治二十二年二月十一日に公布された「憲法に関する勅語」は、人民のために、人権を保障したものでなく、人民にむかって、服従を要求したものであった。

この勅語には、「永遠に循行する所を知らしむ。」とあり、また「憲法改正の権は、天皇にのみある。」と書いてある。それは、永遠に、天皇権力主義が確保せられ、人民には憲法改正を主張する権利をみとめないことを、きびしく命じたものであった。すなわちそれは、「万機公論に決すべし」という誓文の否認であった。

第三は、明治二十三年十月三十日には、「教育勅語」が公布された。この勅語は、天皇の徳を、天皇みずから、人民にむかって誇り、「徳を

つづいて、「

ついで、「国憲を重んじ、国法に

つぎに、一旦緩急あらば、義勇公に奉じ、以て天壌無窮の皇運を

教育勅語の末尾には、「これを中外に

かかる不当の勅語は、政府の大臣らが、

明治天皇は、神明に誓った五箇条の誓文を、こうして、自ら抹殺したのである。

明治時代の日本人は、「天皇は神聖にして侵すべからず」の憲法におさえつけられ、詔勅を批判する自由をもっていなかった。正論は、世に出るすきまもなかった。それが昭和時代になって、「降伏日本」という結果をまねいたのであった。

明治政府は、日本人をあやまらしめた。明治天皇が神明に誓った大切の誓文を、後年になって自ら抹消せられたが、旧憲法時代の日本人は、そのことを言いえなかったのである。今日の新憲法の時代になり、言論の自由があってはじめて、それが過りであったことを、指摘できるのである。