暗い踏切の手前で円タクをとめた。

歩道のはじに屋台が並んでいる。縫い目に一列にとっついたシラミみたいだ。屋台はつぎはぎだらけの布でかこってある。この通りはからっ風が強いのか、ぼろ隠しのような布の下には

砂馬と

一等地の女は路地に出て、客の引っ張りをしたりはしない。この

「ちょいと、ちょいと」

女の顔だけが見える小窓から、通りすがりの男たちに呼びかける。

「ちょいと、

「ちょっと、ちょっと、

両側から誘いの声がかかる。ちょんの間なら、一円五十銭でも自分を売ろうという呼びかけである。

「ちょいと、洋さん」

洋服さんという意味である。ちょっと、その洋服を着た旦那――という呼びかけである。きょう

「ちょっと寄っといでよ」

「ほらほら、ちょっと、ここをのぞいてごらんよ」

日の暮れるのが早い季節で、暮れてから大分になるが、時間としてまだ

路地を行く男は、こうした両側の小窓から、女たちの眼と声の一斉射撃を浴びるので、これでなかなか度胸がいる。路地の真中を、ほかの用で歩いているかのような足どりで行くのは、こういう場所にまだなれない男である。ときどき、ちらっと横目で小窓のなかをのぞく。声をかけられると、大ゲサに飛びのいたりする。なれた男は、雨降りの軒伝いみたいにして、いちいち小窓をのぞいて行く。買いたい女を物色する。お、いい女だねえと言ったりする。これは逆に、寄る気のないちゃらんぽらんである。心得た女は、いけすかないねえとか、場所ふさげをするんじゃないよとやり返す。

俺は、まあ、横目使いと軒伝いの中間みたいなものだった。

気のせいか、この路地には、トロ(精液)の

路地は迷路のようにつづいていて、家と家の間の、ひと一人やっと通れる狭い道には「抜けられます」と書いてあった。道の奥にも、買い手を待っている女がひそんでいることを、そうして示しているのだ。

軒さきに鬼婆みたいなのが立っていた。そのうしろにセーラー服の少女がしょんぼりと顔を伏せている。

「どうだい」

と俺は言った。

「駄目だよ」

と砂馬は言った。

セーラー服の少女は、近づいてその顔を見ると、少女とは言えない

あらゆるタイプの女がここにはいた。お好みの女を買えるのだ。

砂馬の言う年増が、

「ちょっと寄ってらっしゃいよ」

と小窓から言った。ざらざらした声だった。若い子は洋服が多いのだが、この私娼は着物を着ていた。へらへらした生地の、安物の着物の

「オブ(茶)でも飲むか」

齢を隠そうとしてないことが、砂馬の気に入ったようだった。

「お前んちは何人だい?」

「団体さん?」

と女は笑って、

「うちは四人よ」

小窓の横に、アパートの部屋の扉のような出入口がある。砂馬は、おいはいろうと俺に言って、扉を

女はいそいそと立ち上ったりはしないで、煙草をはさんだ手をものうげに、立て

「お二人さん?」

いかにも、あばずれの感じだった。その眼には、客種の吟味というより警戒の色があった。女の人数を聞いたりする客を

「お泊り?」

なが年の

「時間遊び?」

「こんなに早くから、泊りの客が来るかねえ」

砂馬はあざけるように言った。

「そりゃ、来るわよ」

「そうかい。悪かったね」

俺たちはたたきに立っていた。たたきの奥に、狭い上り

「遊びは気分よく遊んだほうがいいからね。金はオールナイト並みにしてもいいさ」

口にくわえた「敷島」を、砂馬は口からじかに、ぺっと下に落して、靴先でたたきににじりつけた。

「あんた方、ブショウシ?」

「負勝師」のバクチ打ちかと、俺たちは見られた。

「もととちがってこのごろは、みなさん、三つ

和服でなく背広を着ているという意味である。

「ありがたいね。そう見てくれたか」

と、砂馬は笑った。こういうあばずれなら、こいつをたきつけて、望み通りの面白い遊びができそうだと砂馬はほくそえんでいる。

俺はこのとき、まずいものを見てしまった。いや、なに、女の立て膝の奥を見たというのではない。

足もとの土間に、ラーメンの

「いや、これでいいんだ。このほうがいいんだ」

と自分に言いきかせた。汚濁にまみれた俺が、それをきたないなんて言えた義理ではない。俺自身のほうが、よっぽど、きたない。

しかしこの場合は、そんな理窟の問題じゃなかった。きたない俺が、俺自身ちょっとためらっているくらいのきたないことをこれからしようとしている(――それは単に淫売を買うというだけのことではなかった)。そのため、この俺としては、いわば前もって、きたないものを眼の前につきつけられるようにして見るのは、いやだった。

俺たちは、上にあがることになった。そうときまると、女は急にしゃきしゃきと立ち動いて、砂馬の手を取って引っ張りあげるようにした。鈴が鳴った。

「ちゃぐちゃぐ馬こみてえだな」

と砂馬は言って、階段をひとりで昇って行った。

俺が

「あんた、ウブね」

と女が俺の肩をたたいた。

俺は心を傷つけられた。知っちゃいねえなと言いたいところだった。二十二歳という齢が俺をウブに見せたのだろうか。

「あんたは運がいいよ」

姉さんぶった語調でそう言って、女は細いしなびた手をのばして、俺たちの靴を取った。

「ウブな可愛いのが

靴を両手でぶらさげて、家の中の下駄箱にしまいこんだ。

「初見世か」

「クララさん」

と女は呼んだ。

「あいよ」

奥からの返事は意外なしわがれた声だった。ひとをからかいやがってと、俺が女を

「こりゃ、いけねえ」

と首を縮めた。こめかみに

「これから、ひいきにしてやってね」

と女は言った。

「お願いします」

とクララは恥しそうに言った。その口もとは俺の好きな受け口だった。いよいよ、いけねえと俺はどぎまぎした。相手は淫売なんだと思っても、このクララには、俺のなかの純情を急に目ざめさせるものがあった。つまり、これがひと目

「マリちゃんのおなじみさんが、この子を見て、大変なご執心でね」

マリちゃんというのを俺が知ってるみたいに、そう言うと、女は声をひそめて、

「この子に乗りかえると言うんで、大騒動さ。やっと、ま、おさまったけど」

と二階を指さした。その二階から、

「おい、なにしてんだ」

と砂馬がどなった。

「いま、行く」

俺は砂馬をすでに裏切っているようなやましさを覚えた。砂馬は俺より六つ年上である。

二階の小さな部屋は、ベッドだけが大きかった。部屋が小さいのでベッドが大きく見えただけで、それはシングルベッドである。壁にぴたりとくっつけてあるが、その壁紙には

ベッドの枕もとには、施療病室を思わせる小さなテーブルがすえてある。なまじっか、花のない

俺がこう言うと、さも俺は上等の部屋に住んでいたかのように見えるが、そういうわけじゃない。俺の下宿も、似たり寄ったりだ。下宿は、しかし、俺ひとりがただ寝るだけのところだ。

女と寝る部屋は、もうちょっと、なんとか、色気のある、なまめかしい――とまで行かなくても、もうすこし、まともであって、いいんじゃないか。こうまで殺風景な、

だが、ここへ来る男には、部屋なんかどうでもいいのだ。女だけいればいいのだ。女だけが目当てなのだ。クララもそういう男に買われる女なのだ。

「さ、総あげだ」

ベッドの上に砂馬は

「スケナゴ(女)を、みんな早く呼んでこい」

わざとヤクザ言葉を使うと、

「大きな声出すんじゃないの」

女は

「お客が来てるのよ。営業中よ」

「

砂馬はネクタイをゆるめて、

「オサトでも食うか」

「オサツ?」

女は「お里」を知らなかった。「義経千本桜」の

「ヤキイモじゃねえよ。スシだよ。スシでも食うか」

「おばさんに、そいじゃ、頼んでこよう。何人前?」

「適当に注文しな」

「ビールも飲むぞ」

「あいよ」

と女は出て行った。クララが俺に寄り添って来た。安香水のにおいがツンと鼻に来た。それは俺にこの女が安淫売なのだということを告げる。俺は一生懸命、この女が安淫売なのだということを自分に言いきかせようとしているのだ。

「クララとは、しゃれた名だな」

柄にもないと毒づきたそうな砂馬の顔だった。

「クララ・ボウから取ったのか。でも、クララ・ボウみたいなイット(性的魅力)はないな」

なめまわすみたいな眼をクララの身体にそそいで、

「どこの生れだ」

「東京です」

「うそつけ」

「ほんとよ」

「言葉に

「よしなよ、砂馬さん」

と俺は言った。砂馬は大きな鼻をフンと鳴らして、

「東京の生れがどうしてこんなところへ来たんだ」

クララは黙っていた。

「男にだまされたのか」

「知らない……」

「いくつだ」

「十九」

「いい

下から女が戻ってきた。俺は

「どこへ行くんだ」

「ちょっと」

「ちょっと、なんだ」

「フントウバだ」

監獄の便所のことで、ムシニン(囚人)の言葉だが、ムシ(監獄)に縁の深い俺たちはズバチョオ(

「ジュウロク……?」

と女が言った。シシ(四四)十六で小便のことである。

「加柴の奴、もう気分を出してるのか。若いから、しようがないな」

と砂馬は笑った。

「うるせえ」

と俺は言った。ギーギーと

下の奥の便所に近づくと、

「待ってエ」

と、なかから女の声がした。俺は洗面所の細長い鏡に顔を近づけた。

「俺はあのクララと寝たい」

鏡の中の俺に俺は言った。

「クララとだけ寝たい」

便所の

どいてよと女は言った。黙って、俺は鏡の前から身体をずらせた。

あいたわよと女は言った。早く便所にはいれと言うのだ。どこの訛りか分らないが、訛りがあった。

「マリちゃんか」

と俺は言った。胴長で顔まで細長いその女は、ひぇっといった声を出して、俺を見た。

俺は便所に飛びこんだ。そして便器にまたがって、ゆっくり、ズボンをずるずるとおろして、

「オッパイの、もろにでっかい女だな」

と

小便はすこししか出なかった。ゴム管の振動はもうとまっている。俺はそのゴムにさわってみた。親指と人指し指のさきで、ゴムを洗濯バサミのように、はさんでみた。ぶよぶよしていて、たよりないようで、しかし指さきに一種の手ごたえがある。

俺は立ち上った。そして俺は何も小便がしたくてここへ来たんじゃないということを確認した。ゴム管の

俺は俺のうちに目ざめかけた純情という奴を殺すために来たようだ。俺は便所を出た。手を洗いながら、また鏡に顔を映してみた。遠くから顔を映すと、鏡の中の顔はひどく

「安淫売に惚れることはない」

俺は惚れそうなのだ。俺は鏡の中の

「あんな淫売に惚れてなるものか」

このとき、鏡の中の歪んだ顔が、ふと俺に、いやな思い出をよみがえらせた。ボル派のあの大学生

「俺たちは行動だ」

と、やけっぱちの叫びを俺はあげたものだ。

「無理論の行動は無意味だ」

と、

「無意味というだけじゃなくて階級運動への大きなマイナスだ」

とまできめつけやがった。大体、ボル派があんな生っちろい学生なんかを仲間にひき入れていることが、腹にすえかねる。親の

俺は鏡にぺっと

俺は二階に戻った。便所で会ったマリちゃんも部屋に呼びこまれていた。

「もう一人、早く呼んでこいよ」

砂馬は女に言った。

「四人集まんなきゃ、話にならない」

「四人のうちから選ぼうというの? 選び直すの?」

「そうじゃないんだ」

「おトコつけるのは、あたしとクララさんときまってるんでしょう? だったら、あんた……」

「そうでもないんだ」

と砂馬が

「そうでもない?」

「ゼニを出しゃ、いいだろう。ゼニを」

「ゼニ、ゼニ言いなさんな。いくらくれるつもりなの?」

「そっちのサービス次第だ」

「どういうサービス?」

「四人ともここへ寝るんだ」

「ここへ?」

「狭いけどな」

「四人とも?」

「ハダカで寝るんだ」

「ハダカを並べといて、どうしようっての?」

「分んねえのかねえ」

砂馬はじれったそうに、

「そういう客だっているだろう」

マリちゃんは白痴みたいにポカンと口をあけていた。そしてクララは下唇を

「ジャンケンをして順々に……」

「冗談言っちゃ、いけないわよ」

女は砂馬を見据えた。

「冗談を言ってんじゃない。ほんきだ」

「ほんきらしいから、こっちも言ってんのよ。いやらしい」

「そうムキになるなよ。面白いじゃねえか」

「お客さんには面白いかもしれないけど、こっちは、ちっとも面白かないわよ」

歯をツーと鳴らして息を吸いこんで、

「馬鹿におしでないよ」

「馬鹿になんか、しやしない。愉快に遊ぼうてんだ」

「あたしたちだって、人間ですよ。犬畜生じゃないんですよ」

青筋を立ててという形容が事実なのを俺は見た。

「お前さんたちも、黙ってないで、なんとか言ったらどうだい」

と女はいきりたった。

「おーい、マリ公」

向うの部屋から男がどなった。

「帰るぞオ」

「はーい」

とマリちゃんは飛び出して行った。追い

「どうせ、あたしたちは金で買われる身体だけど……どんなにお金を積まれたって、そんな、なさけない慰みものにされたかないわよ。とっとと帰っておくれ」

女はきっぱり言い放った。

「おスシはもう頼んだんだから、お金は払って貰わなくちゃ……。そっくり包んで、持ってって貰いましょう」

「いらないよ」

砂馬は苦り切っていたが、ものやわらかく、

「とんだ時間

「下さるものはいただきますよ」

と女は蒼い顔で言った。

馬鹿にしてやがる。ど淫売のくせに、きいたような口をききやあがってと、砂馬は外へ出てから怒った。女の前ではやはり虫を殺していたのだ。ナカ(吉原)へ行こうと砂馬は言った。

「女郎なら文句は言わねえ」

――この俺たちは死にぞこないのテロリストなのだった。俺たちといっては、砂馬が何を生意気なと、俺に眼をむくだろう。砂馬は俺のことを子分だと思っている。リャク屋としては、そうにちがいないが、テロリスト時代は俺たちは同志だった。俺がテロリストの仲間にはいったのは、砂馬を知ったためだが、砂馬の子分になったわけではない。年こそ若いが、俺だって、いっぱしのテロリストだった。

テロリストとして俺たちが死にぞこなったのは、三年前のことだ。テロリストの一派が(この辺のことはいずれあとで語らねばならない)ピストルで福井大将を

俺たちは爆弾でやっつける計画を立てていたのだ。その威力をためすためにペンキ(共同便所)を爆破したりした。その爆破事件も狙撃一派の

福井大将の暗殺計画に俺たちも死刑を覚悟で参画していたのだが、実は中途から、みんなここで全滅はまずいということになって、

「お前たちは生き残れ」

そして同志の志をつぐようにと言われて、一派から無理やり除外されたのだ。そのため生命がたすかったと言えばたすかったのだが、やはり死にぞこないの感が強かった。

俺たちはおいてきぼりを食わされた形だった。死にぞこなった砂馬は、それで気抜けがしたみたいで、事実、しばらくは虚脱状態だった。砂馬がリャク屋になったのは、それからだった。俺はアナーキストの労働組合で働いた。それじゃ食えないので砂馬のリャクの手下になって、その金で俺は食っていた。――

おはぐろどぶを埋め立てた遊郭裏の通りで車を降りた。震災で丸焼けのこの遊郭も立派に復興していた。ここなら大丈夫だし、文句は言わせねえと砂馬は力んだ。それなら、初めからここへ来ればいいのに、砂馬はしかし、私娼のほうが

「旦那、旦那、いい子がいますよ」

「兄さん、モダンな子、いかが」

と俺に呼びかけた。

陰惨な私娼窟からここへ来ると、ここはまるで

「どこでもいいや。早いとこ、飛びこもう」

と砂馬は言って、二流の下ぐらいの、ヨオドバ(洋風建築)の店にはいった。一流の家はさすがに砂馬も避けたのである。

朱塗りの

やり手婆あが俺たちを「引き付け」に導いた。名ざしであがったのではないこのフリの客に、やり手婆あは、あいかたさんはどういう子がいいかと聞いた。注文をおっしゃって下さいと言う。

「年増をひとり。それにこの友だちに、若い子をひとり。それからあと二人呼んでくれ」

「四人ですか?」

「五人だっていいよ」

「今はみんな、忙しいんで、二人にして下さいな。気に入らなかったら、そう言って貰えば、ほかの子をまた回します」

「四人買うんだ。誰かのホンベヤで、みんな一緒に寝るんだ」

砂馬は高圧的に言った。面白い遊びがしたいのだと言うと、

「それは旦那、いけませんね」

「いけないことはないだろう。それだけのことはするぜ」

と砂馬は内ポケットを叩いてみせた。そこには破廉恥なリャクでせしめた意外な大金がはいっている。それを砂馬は破廉恥な遊びで費消したかったのだろうか。

「困りましたねえ」

やり手も胸に手をやって、えり元をかき合わせるようにして、世なれた口調で、

「それは、旦那、困りますねえ」

「困るって、誰が困る? お前さんが困るのか」

「わたしが困るんでしたら、わたしひとりが困る分なら、かまいませんがね」

いずれは

「そんなこと言って、お前さんがかけあえないと言うんなら、じかに言う。お前さんがかけあわないんなら、俺の口から言う」

「おっしゃってごらんなさい。塩をまかれるだけですよ」

まかれたいねとうそぶく砂馬に、やり手は寝不足のしょぼしょぼ眼を、きっと据えて、

「ここには、ここのしきたりがあります」

「そういう遊びは法律で禁止されてるのか」

「そうじゃありませんがね。ここではお茶漬はご

「おいらんが、なじみ客の友だちと寝ちゃ、そりゃまずいだろう」

「ですからお客さんにもお願いして、同じ家で、あいかたを変えることはおことわりしているのです。そういうのさえ、うるさいんですから、まして……」

「誰がうるさい」

砂馬はちゃんと知っていて、からんでいる。

「おいらんが承知しやしません。クルワにはクルワの仁義がありますからね。ましてや、そんな……」

荒々しい語調ではなく、やんわりと、しかし、はっきり拒絶する。

「いくら、卑しい稼業をしているわたしたちでも、そんなあさましいことは、ねえ……」

「いやかねえ。そうかねえ」

ひやかすように砂馬は言った。

「この土地では、そんな遊びは無理ですねえ」

「格式があると言うのか」

かっと怒った証拠に、砂馬は大きな鼻翼をふくらませて、

「淫売と女郎と、どうちがうんだ。女郎は淫売をしてないのか。いや淫売なんかさせてないと言うのかい」

「そんなこと、言やしません」

「女郎屋のほうが高級だと思ってやがる。とんでもない思い上りだ。淫売のほうが、どのくらい親しみがあるか分らない。淫売を馬鹿にしやがると承知しねえぞ」

「でしたら、あんたさんのお好きなそっちへ行って、遊んでらっしゃいな」

俺たちはここも追い出された。砂馬はしかし、諦めなかった。こうなったら、今度はシャダレ(芸者)だと張り切っている。俺はもうなんだかくたびれていた。

ビルマル(娼婦)として最低の私娼窟の女に

「

と砂馬は言った。丸万というのは、商店の屋号みたいだが、変名でもなんでもないちゃんとした姓なのである。砂馬と親しいアナーキストで、砂馬より年上だけど、リャク屋としてはシャテイ(弟分)格だった。一時は忠僕みたいだった丸万を、砂馬は今でも舎弟扱いしている。

「車を拾って、大急ぎで行こう」

「もう、よそうや」

「なに言ってるんだ。おい。加柴、ついてこい」

――これは俺には、ついこの間のことのような気がするのだが、ながい年月が流れている。これは昭和の初めごろのことだ。だのに、ほんのこの間みたいに思えるのだ。

そう言えば、昔聞いたことを、今ふと思い出した。

人から聞いた話では――こんな数学があるんだそうだが、俺が中学で習った数学とはまるでちがう。なんでもこれは今ではちっとも珍しくない数学だそうだから、珍しそうに言ってはおかしいが、中学は出た俺だからその説明ぐらいは俺にだってできる。

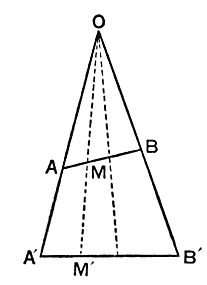

たとえばここにABとA'B'の二つの直線がある。ABは短く、A'B'は長い。ABは小さく、A'B'は大きい。ABはA'B'の一部とも見られる。ABはA'B'の部分とも言える。だが、はたしてそのABはA'B'よりも小さいかということなのだ。見た眼には、たしかに小さいが。

AA'とBB'との交点をOとする。このOからOM'という直線をひくとABとはMでまじわる。ここでM'をもしA'B'上の左右に動かすと、かならずそれに対応してMも動く。M'がA'よりB'のほうへ動くと、Mも同様にAよりBへ動く。

AB上のすべての点とA'B'上のすべての点をここで考えてみる。A'B'のすべての点をOと結びつけると、かならずその点に対応する点がAB上にも存在する。そうなると、A'B'上の点と、AB上の点とは同等であり、ABとA'B'とは同等なのだ。ABはA'B'より小さいとは言えないのだ。

実はこれは無限という概念と結びついたもので、これでもって今まで

こういう俺の人生だったら、どんなに面白かったろうとそう思う、そう思われる人生を、砂馬はちゃんと自分のものにしていた。俺の生きられなかった人生を、砂馬は生きた。そしてそれ以上のことを砂馬はしている。

あの破廉恥の遊びだって、砂馬に誘われたからというだけでなく、初めは俺自身、自分もしたいと思ったからだが……。

芸者を四人呼んでくれと砂馬はカイナ(仲居)に言った。

「四人ですか?」

眼尻に褐色のイボをつけた仲居のその言葉に、

(それ来た……)

拒絶の第一声だと俺は思った。

「二人はかえすんでしょう? こんな時間に可哀そうですね」

「四人ともお泊りをつけてやる」

「それにしたって……」

「いや、四人ともひきうけてやる」

「あら、まあ、精力絶倫……」

招き猫みたいな手つきをして、

「お一人で二人ずつ――妙な遊びがお好きなんですね」

「早くも見破られたな」

「それでしたら四人でもかまいませんわね」

「かまわないだろう」

「うちは、かまいませんけど」

「芸者がどう出るか」

と俺は言った。仲居はその俺に、

(こちらは学生さんみたいな齢だけど、職工さんかしら?)

そんな眼をちらとそそいで、

「それは、旦那。……」

砂馬を景気のいい工場主とでも見た眼で、

「旦那から芸者衆にかけあってごらんなさい」

「ことわられても、もともとだな」

だが、こんな時間にお茶をひいているミズテンなら、話の持ってきようで乗ってくるだろうと砂馬が言うと、

「芸者衆だって、旦那の持ちかけようでは、きっと面白がって……」

「面白がるか」

「旦那の腕次第ですよ」

「そう言わないで、手助けしてくれ。それが仲居のつとめじゃないか」

はいはいと仲居は花王

「腕とお金次第……」

「よーし、はりこもう」

これでもう話はきまったようなものだ。あんまり簡単すぎてあっけないくらいだった。

俺は改めてイキな座敷を見回した。

「こうなると、面白い子じゃないとね」

仲居は口のなかで芸者の名を言って、数をかぞえるような手つきをして、

「あの子はチャメでいいんだけど、うまくあいてるかしらねえ」

砂馬は俺に会心の笑みを送って、仲居に言った。

「みんな、ひとつ部屋に寝るんだ。みんな一緒に寝るんだ」

へーえと仲居は眼を丸めて、

「物好きな方がいらっしゃるもんですね。お客さまのほうでもお二人一緒――は珍しいですね」

「客が一人で芸者が複数は珍しかない?」

「それだって、珍しいですけど」

と仲居は言ったが、それはそういう遊びがここで行われていることを告げる。

「もっと珍しいから、もっと芸者も面白がるだろう」

「案外、そうかもしれませんね」

と仲居が

「面白いもんだな」

と俺は

「だが、俺はおりる。俺は帰ろう」

待て、待てと手をのばす砂馬に俺は言った。

「興味がなくなっちゃった」

「そこが加柴のいけないところだ」

「いけなくても勘弁してくれ」

俺はクララのところへ飛んで行ったのである。

俺はクララにすっかり夢中になった。

つまり、なんていうか、新橋赤坂の一流芸者だって、ノイ(玉の井)やメイド(亀戸)の安淫売だって、もとをただせば同じなのである。周旋屋のいいのに会えば、一流地の芸者の置き家に

女がもし下地っ子としてはちょっと年が行きすぎているという場合、

「

と周旋屋に言われて、東京を知らない

ここの淫売窟には、そんなふうにして悪質の周旋屋の

クララのような東京生れは珍しいのだ。どうしてこの女はこんな淫売窟へ売られてきたのだろう。ここをどういうところか、知らないで来たとは思えない。知っていて来たのにちがいないが、どういう事情があってのことだろう。俺はそれを聞きたいと思ったが、聞きたいだけにかえって聞けなかった。そしてクララのほうで、

「兄さんは、なんの商売?」

と俺に言った。真昼間、のこのこと淫売を買いに来たりするこの客は一体何者だろうと、クララは

「俺の商売か。さあ、なんていうかな」

と返事に窮した。俺はアナーキストだと、誇らかに言いたいところだったが、

「アナーキストって主義者(社会主義者)のこと?」

とクララに危険人物視され、警戒されることを、クララにすっかり参っていた俺は恐れたのである。

「うちのねえさんは、兄さんのことをヤーさまかもしれないって言ってたけど、そうじゃないわ」

そうじゃないわねと言うのが普通だろうが、クララは確信ありげに断定した。

「ヤーさまなんて言葉を知ってるのかい」

テキヤのことである。はじめはバクチ打ちと見られたのがテキヤに下落したのか。苦笑した俺に、

「そりゃ知ってるわ」

とクララは、かげのある笑いを浮べて、

「兄さんはヤーさまじゃないけど、カタギでもないわね」

「なんだろうね」

俺はクララが下の婆さんの部屋から持ってきたアガリバナを、ひと口飲んで、

「そのうち、自信ができたら言うよ」

「自信って?」

「お金ができたら……」

俺はひどく照れて、照れ隠しのように、クララの肩に手を回した。荒々しくひきよせて、クララの耳の下に俺は

「乱暴ね」

と言うクララの口を俺は自分の唇でふさいだ。やわらかいクララの口を俺は

クララはこのとき俺にとって、金で買った安淫売ではなかった。金さえ出せばどんな男にも自分を抱かせる安淫売とはちがうクララを、俺はそこに見出すのだ。

こういう場所の女たちは、サシミ(接吻)だけはいやだと言うのが普通だった。きたないから、いやだと言う。ほかはどんないたずらをさせても、口だけは許さない。クララもそうだった。

クララが接吻を許したのは、何回ぐらい通いつめてからのことだったか。

「知らない」

とクララは初めての接吻のあと、そう言って俺を睨むようにした。

「ごめんよ」

と俺は言った。俺は

いま俺は、俺をあんなに喜ばせたクララとの接吻が俺に、なんとも言えない切ないおもいを与えるのを感じねばならないのだった。それほど、俺はクララに惚れてしまったのだ。そのための切なさが、つい俺に、

「他の客にもクララはキッスをさせるのかい」

と言わせた。

「馬鹿ねえ」

とクララは言って、今度は自分から唇を寄せてきた。

「クララ」

「照子と呼んで。照子があたいの本名……」

「え?」

俺はこの女が、あたいと言ったことにも、え? と言っていた。

「照子」

「四郎さん」

とクララは言った。俺はもう一度、

「え?」

と言った。どうして俺の名を知っているのだろう。

「この間、名刺をくれたじゃないの」

「名刺を?」

俺は名刺なんか持ったことはない。土台、名刺など作ったことはない。でも俺は、そうは言わないで、名刺を渡した覚えはないがと言うと、

「そいじゃ、兄さんに来た葉書を見たのかしら」

せっかくの気分がこわれたと俺に感じさせる声だった。

「ポケットから兄さんが出したとき、あたしの眼にはいったのかしら」

また、あたしに戻して、

「さ、おトコつけましょうか」

ここの用語をさらりと言ってのける照子はたちまち、安淫売のクララに戻ったかのようだった。

「クララも場なれしてきたな」

と俺は言った。俺の内部に悲しみが音を立てて流れていた。

「兄さん、あれは? ないんでしょう?」

クララはパジャマの前を合わせながら、

「下で貰ってくる」

「いらないよ」

と俺は言った。

「いるわよ」

とクララは言った。

「サックなんかいらねえったら」

「駄目よ」

とクララは立ち上って、俺を見おろして、

「兄さんは、まさか、文士じゃないでしょうね」

「まさか?」

「文士じゃないわね」

「まさかとは、なんだい」

クララは黙って、足の向きを変えて、下へ降りて行こうとする。その裸の足を俺はつかんで、

「いいったら。俺は病気持ちじゃないぜ」

クララの足は、びっくりするほど冷たかった。俺の手が熱すぎるのだろうか。

「あたいだって、そうだけど」

クララは俺の頭の髪をつかんで、俺の頭をゆすぶって、

「赤ちゃんができると困る……」

――俺はこのクララを俺の女房にしたかった。

俺はこのクララをうけ出したいと思った。二十二歳の若僧が女の身うけを考えるなんて、大それた話だと、それこそ当のクララからそう言われそうなことだったが、そしてまた、文無しのくせに、ちゃんちゃらおかしいと一笑に付されかねないことだったけど、これは、それほど俺がクララに惚れたのだというだけのことではなく、この俺はたとえ文無しの若僧でも、その気になったら、クララの身うけぐらいできないことはない人間だと思っていたからだ。

クララの借金は、はっきりしたことは分らなかったが、五百円ほどだった。身うけとなると、ここの婆あが――クララの言う「おかあさん」が、なんだかんだとふっかけてくるだろうが、クララはここに身売りしてからそんなに日も経ってないことゆえ、衣裳代がどうのこうのといった文句はそうつけられないはずだし、俺だって、そうつけさせはしないつもりだ。それにしても、借金の五百円だけではすまないかもしれないが、

「リャクをやれば、そのくらいの金は……」

できないこともないと俺は口に出してつぶやいた。俺自身に俺は言った。

「思い切って、大口のリャクをやるか」

ほんとはリャクを俺自身はあまり好ましいことではないとしていたのだ。砂馬の子分扱いされることを俺が好まなかったのも、そのせいである。

このリャクというのは、たとえば街の愚連隊の言うハイダシをかける(これは小口で、チンピラのやることだが)――これとも似ているけど、もうちょっと大口の、ヤクザ仲間で言う「カツ」の恐喝、あれとつまり同じことなのだが、俺たちはしかし、あれとは根本的にちがう、精神がちがうのだとしていた。俺たちが使いはじめたこのリャクという言葉は、クロポトキンの『パンの略取』から来ていた。「略取」とは掠奪であり、それをつづめたリャク――それが俺たちの使いはじめたリャクなのである。

俺たちにとっては聖典とも言うべきものだったこのクロポトキンの『パンの略取』は、つとに

「――忍耐を説くのは

一部分だけの引用では意味が通じないかもしれないが、この、忍耐しきれない人民の行動を、忍耐しきれないにもかかわらず忍耐している人民に代って、俺たちがやってのける、それが俺たちの行動なのだった。それを俺たちは直接行動と呼んでいた。

その直接行動のなかにリャクがある。それをしかし、俺たちは掠奪とは考えない。俺たちは私有財産否定という根本原理から、そうした行動を取っていたのだ。その原理からすると、不当に私有財産をたくわえている人間から俺たちが金を取ること(――これがリャクである)は当り前の行動なのである。掠奪とか強奪とか恐喝とかいうことではない、しごく当然の行為なのである。そういう精神からのリャクなのだ。

俺がしかし、そうしたリャクを好まなかったのは、精神は分るけど、その形がヤクザのカツやチンピラのハイダシとだんだん似てきたのにあきたらぬものがあったからだ。

「だが、俺もリャクをやるか」

リャクで金を作って、クララを身うけしようというのだ。それとも、いっそのこと、クララを掠奪しようか。そのほうが、手っ取り早いとも思われる。いわゆる「足抜き」である。それをクララにやらせたほうが簡単だが。

俺は丸万のところへ相談に行った。砂馬でなく、丸万を訪れたのは、事の次第で砂馬のいわば「丸がかえ」になることが俺はいやだったからだ。

丸万はその名を留吉といって、もともとは腕のいい旋盤工だった。江東の大工場で働いていたころは、アナーキスト系の機械技工組合の闘士として鳴らした男である。その工場をおっぽり出されてからは町工場を転々として、一時は砂馬の子分格のリャク屋をやっていたが、やがて露店商になった。丸万の奴、ヤヤコー(露店商)になりさがったかと見る向きもあったけど、彼自身は意気

卑怯者去らば去れ

われらはクロハタ守る

われらはクロハタ守る

とヤヤコーの同志に怒鳴らせて見せると意気込んでいた。赤旗の奴らのメーデーの歌をもじったこの歌の「卑怯者」とは、俺たちに言わせると、ボル派の連中のことだった。丸万は砂馬の子分になったとはいえ、アナーキストの気概を失ってはいなかった。

俺はその丸万のところへクララのことで相談に行ったのだが、丸万のほうからさきに、

「おめえにひとつ、相談したいことがあるんだ」

と言われた。丸万は露店関係のテキヤの大親分の家で、面白い人物に会ったという。

「

「面白い姓だな」

「名前でなくって号なんだ。なんだか、これは偉い先生らしい」

「商売はなんだい」

「さあ、なんと言うか」

丸万は俺に、俺がクララから商売を聞かれたときのことを思い出させて、

「

「右翼か」

と俺は顔をしかめた。

「それが、いちがいにそう言えないんだ。昔は共和主義者だったそうだ。日本を共和政体にしろと主張して、ムシ(牢屋)にカマれたり(入獄)して、それから支那へ渡ったんだそうだ」

「テキヤはおおかた右翼だろう?」

「テキヤはそうだが」

「そのテキヤの大親分のところで、その慷堂先生とかに会った?」

「そうなんだ」

それだったら、その慷堂先生なる人物も右翼だろうと俺は言おうとしたのだが、この俺たちの会話では、丸万自身も右翼のテキヤになったかのごとき印象を与える。そのことについて、ここですこしく説明が必要のようだ。

露店というのは、もとは

ホーヘーに対して、これをヒラビと言っていた。元来このヒラビ(平日)というのは縁日に対する普通の日という意味のものだったが、それが普通の日の露店に対して転用されるようになったのだ。

丸万はこのヒラビの口だったのだ。何々一家にはいったわけではない。しかし、商売をいざやって行くとなると、やはり、テキヤのオヤジさん(親分)に挨拶しないことには何かと故障がおきた。あいつはギシュ(社会主義者)だと眼をつけられたことも

「俺はこの慷堂先生を砂馬さんにひきあわせようかと思うんだが、どうだろう。偶然、慷の字が一緒なのも、何か因縁があるみたいだ」

俺は黙って腕を組んでいた。

「今のままで行くと、砂馬さんも単なるリャク屋になってしまうかもしれない。その砂馬さんに慷堂先生を会わせようというのは、ほかでもない。この日本の革命は、力とやはり結びつかないと駄目だと砂馬さんは言っている。俺はその説に何も賛成じゃない。俺たちは俺たちでやって行くが、砂馬さんには砂馬さんの考えている革命の道を歩かせてもいいと思うんだ」

「そのために、砂馬さんを慷堂先生とやらに近づけようというのか」

「慷堂先生は陸軍の若い将校の間に隠然たる勢力を持ってるんだ」

「だから、なんだというんだ」

思わず俺はどなった。大杉栄を殺したのは軍人なんだ。その報復のために俺の同志は福井大将を狙撃して、死刑になった。

軍人は俺たちの仇敵なのだ。それと砂馬を結ばせようというのか。

その日、俺は丸万から、

「

と誘われてエンコ(浅草公園)へ行った。

金さえ見たらすぐクララのところへ飛んで行って、入れあげていた俺は、丸万のおごりで、久しぶりにモミジ(牛肉)にありついた。そうした俺は、丸万が慷堂先生とやらについて、くどくどと

どうやら丸万は彼自身が慷堂先生にいささか惚れ込んでいるようだった。そう感じたが、俺がそのことにここで腹を立てたら、せっかくのご馳走がフイになる。それに俺たちはボル派とちがって、奴らの大好きなあの「理論闘争」なんてものは大嫌いだったし、同志の「自由発意」を尊重するのが俺たちの建て前だったから、俺は黙って俺の口を、喋るほうでなく食うほうに働かせていると、丸万のこんな言葉が俺の耳にはいった。

「

このアナーキストという言葉に俺ははっとした。

「その張継というのは」

牛鍋の肉を俺は裏返しながら、

「光社のあの

と言ったが、震災前にすでに日本を追われていた中国人アナーキストのこの陳を俺は何も個人的に知っているわけではなかった。その名前を俺はただ聞いて知っていただけだった。中国人の留学生の間にアナーキストの団体があって、その先駆者としての陳春培という名を、彼らから俺は聞いていた。陳は光社というアナーキストの結社を日本で作っていたが、そのため日本の官憲から国外追放を命じられたのだ。

「先輩どころか、張継はもっと

と丸万は言って、

「ねえちゃん。ザクをくんな」

「ネギよりナマ(肉)がもうすこし食いてえな」

と俺は言ったもんだ。ここは詩人の高村光太郎がその詩のなかで次のようにうたったところである。

ぎっしり並べた鍋台の前を

この世でいちばん居心のいい自分の巣にして

正直まっとうの食欲とおしゃべりとに今歓楽をつくす群集、

まるで魂の銭湯のように

自分の心を平気でまる裸にする群集、

かくしていたへんな隅々の暗さまですっかりさらけ出して

のみ、むさぼり、わめき、笑い、そしてたまには怒る群集、

人の世の内壁の無限の陰影に花咲かせて、

せめて今夜は機嫌よく一ぱいきこしめす群集、

まっ黒になってはたらかねばならぬ明日を忘れて

年寄やわかい女房に気前を見せてどんぶりの財布をはたく群集、

年寄やわかい女房と一緒ではない俺は、牛肉を思い切り胃袋に詰め込むと、

「女を買いに行こうや」

と丸万に言った。クララの身うけの話を俺はどうもうまい工合に切り出せなかった。いっそ、その話の前に、本人を見せちまえと俺は思った。

「このごろ、おめえはヤチモロの四郎さんで通ってるぜ」

と丸万は黒い歯茎を出して笑った。

「ヤチモロたあ、なんだい」

「ど助平ってことよ」

「ど助平か」

ワッハッハと俺は嬉しそうに、まるで丸万から

と言ったからとて、何も俺は俺の純情を誇ろうというのではない。社会への反逆は既成道徳への反逆でもあったから、いわゆる純情なんてものを俺は一笑に付していたけれど、俺がいま、ひとりの女に対して打ちこんでいるその情熱は丸万に知って貰いたかった。それを言おうとすると、丸万が、

「川向うの女にラツて(惚れて)夢中だというじゃないか」

「そうなんだ」

と俺はコール天のズボンの膝をたたいて、

「その女を見せたいんだ。見てくんないか」

「チェッ。言わせておけば……ひでえヤチグレだ」

と丸万は俺を睨んだが、その眼には、

「いいとこ、あるぜ」

言葉にすれば、そういう光をたたえているのを俺は見た。俺は俺の眼に親愛と信頼をこめて、

「俺の女を、ぜひ見て貰いたいんだ」

と言った。俺たちの間では、淫売買いを何も恥ずべきこととはしていなかった。それを忌むべきデカダンみたいに見る、大学生崩れのボル派の若い連中の、へんに求道者ぶった、小生意気なまじめ面を俺たちはむしろ軽蔑していた。裏ではマルクスかぶれの女子大生なんぞをコソコソとくどいているくせに、表面は殉教者気どりでいるその偽善ぶりを俺たちは憎んでいた。

ヤチモロだろうとなんだろうと(ヤチモロとはど助平というより、ほんとは淫乱の意味だが)情熱を傾けての助平は、大杉栄の論文の題名を借りれば、「生の拡充」なのだ。たとえ相手がど淫売だろうとなんだろうと、情熱を傾けての淫売買いは自我の拡充だ。俺はすこしもそれを恥ずべき醜行とは考えなかった。

砂馬のあの悪遊びだって、旧道徳の眼からすれば、

今のままで行くと単なるリャク屋になってしまう――と丸万に指摘されるまでもなく、誰の眼にもそう映じていたあの砂馬は、自分でもそのことをはっきり感じていたにちがいないのだ。自分自身、やり切れない気持だったろう。そこで、大会社からリャクでせしめた不潔な金を、不潔な遊びで費消せずにはいられなかったのだろう。

だが、砂馬の心中のもたもたは、それだけのことではないのだ。あの砂馬は当時の言葉で言えば「純正アナーキスト」をもってみずから任じていたのだ。

アナ系の組合に関係していた俺などとちがって、この「純正アナーキスト」はあくまで純粋な自由連合主義を

自由連合主義に

丸万と俺は市電で浅草まで行き、そこから東武鉄道に乗った。道々、丸万は露店仲間にぼちぼち、同志ができたと言って、

「そのうちの一人はもと先駆者同盟にはいってた奴なんだ」

と、さも俺がその同盟のことを知っているかのように言った。その全国行商人先駆者同盟というのを俺は何も知らなかった。あとで丸万から聞いた話だと、震災前に、社会主義者の手で露店商人の間に、そういう団体が作られたのだが、うまく行かないで立ち消えになったと言う。

「おめえのほうは、どうだい」

「組合かい」

「うまく行ってるかい」

この丸万は「現実派」と「観念派」の中間のようなアナーキストだった。その彼が砂馬の子分になっていたのは、砂馬の人間に惚れこんだためだ。丸万にはとかく男に惚れっぽいところがあったが、砂馬にもたしかに人をひきつける魅力はあった。

「ボル派の

と俺は丸万に言った。関東地方労働組合自由連合会系のある組合の仕事を俺はしていた。魔窟通いで、いたずらに日を送っていたわけではないのだ。

「夜這いの野郎を俺は見つけ次第、叩きのめしてやるんだが、次々に

と俺は言った。この「夜這い」というのは、大杉栄がボル派のある闘士を「夜這いの名人」と名づけたことから来ている。

この「名人」は、月島の労働会館というようなところへ、夜、こっそりはいりこんで、アナの悪口を言って、労働者をボルのほうへ引っ張り込んで行った。それを「夜這い」と

「夜這いに対抗するために、俺は工場の連中と研究会をやろうと思っている」

「研究会って、おめえが労働者を教えるのか」

と丸万は無精ひげをはやした口をゆがめた。ひげの濃くないたちだが、だからよけい、しょぼしょぼした無精ひげが変に目立つ。目立つ無精ひげは、嘲りをも目立たしめた。

おめえみてえな無学な奴が――と丸万は俺を

「ボルの真似みていで、いやなんだが」

年下の俺は弁解した。

「なんせ、夜這いの奴らが、アナは無理論だなどとぬかしやがるから、やっぱり、その、俺自身もアナーキズムの自由連合主義の理論を一緒に勉強し直そうと思ってるんだ」

「勉強だ?」

丸万はせせら笑って、

「勉強で革命ができるかよ」

「そりゃ、そうだが」

「おめえは生じっか、中学なんか出てるもんだから、大分、インテレかぶれのところがあるな」

インテリをインテレと丸万が言ったのは、インテリのなまりではなく、そのころは一般にインテレとも言っていたのだ。

「妥協的だと言うのか。革命家魂がなまってると言うのかい」

と俺は開き直って、

「俺だって、一度は生命を投げ出そうとしたことのある身体だ。今だって、いざと言えば……」

「よし分った。そう大きな声でタンカばるな」

「組合の仕事だって、俺は身体を張ってやってるんだ。テロリストがそんなみみっちい……組合なんか相手にして、と言うんだったら、まだ、いいが」

「悪かった。俺はただ、おめえが研究会なんて言うからよ。おかしくってさ」

「研究会は、いけねえのか」

「いけねえとは言わねえが」

「俺は、今の仕事に身体を張ってやる以上、ボルの奴らに負けたくないんだ」

「理窟で負けたくないのか」

「そうじゃない。実行だ実行だでは、それだけじゃ、工場の連中がついてこないんだ」

「ついてこない?」

労働者をなめた言い方だと、丸万はまた気を悪くしたようだ。これは工場の労働者自身が使っている言葉をそのまま、つまり、まあ不用意に俺がここへ持ち出しただけなのだが、この言い方には、たしかに労働者というものを軽んじていると感じさせるものがある。

「ボル派に食いこまれるんだ」

と俺は言い直した。そして俺は、前の言い方には、

だが、そのボル的用語をアナーキスト組合の労働者が使っているのだ。いわゆる目

「食いこまれたって、いいじゃねえか。数なんか問題じゃない。敵は幾万ありとても、

とうそぶいた。

「量より質か」

俺はもうさがってはいなかった。

「その質のために、俺はアナーキズム理論の研究も大切だと思うんだ」

「それで、おめえが先生になって……?」

「俺は研究会の世話を焼くだけだ。俺も一緒に研究するんだ、玉塚英信を俺は呼んでこようと思ってる」

「玉塚? ああ、あの三文詩人か」

「詩人としちゃ、三文詩人かもしれないが」

俺は玉塚を擁護しつつ、表面は丸万の毒舌に追随した言い方でこう言った。

「アナーキストとしちゃあ、理窟をこねるほうだ。筆も立つし口も達者だ」

「そりゃそうだろう。あいつはたしか大学出だ」

インテリ嫌いを丸出しにした口調で、

「大学まで出といて、なぜ俺たちの仲間になんかなりたがるんだ」

「ボルの夜這いには、大学出のほうが多い」

「ボルみたいに口ばかり達者な奴を作らねえようにするんだな」

口が達者なボル派のアナ批判は――たとえばプレカアノフの『無政府主義と社会主義』なんかを読んで貰えば、つまりこの訳本なんかがボル派の奴らのアナ攻撃の種本のひとつだったから、奴らの

プレカアノフというのはプレハーノフのことだが、仏訳本などにはその

ところで、ボル派のアナ攻撃は、プレカアノフなんかからの

これでは水掛け論になってしまうが、ボル派の罵倒は、では一体、どういうのかというと、ここで文献的にそれを紹介すれば――次にかかげる

「無政府主義は空想的なり、破壊的なり、社会運動を妨害する邪徒なり。……

一九二二、九、二六、日本労働協会」

俺たちアナーキストはボル派にこうして――俺は現在、これを書いていて、新たな怒りが俺の胸にこみあげてくるのを

死にぞこないの俺――俺たちはロシアのテロリストを先覚者として仰いだのだが、ロシア革命の原動力となったかのテロリスト――爆弾を抱いて死んで行ったかの虚無党の多くの無名の同志、あれも

福井大将を狙撃して、死刑に処せられた俺たちの同志も、革命精神の「仇敵」なのだろうか。あれは報復というだけでなく、眠れる民衆の心をそうして目覚めさせたいとするテロリストの直接行動だったのだ。

ボル派に追いまくられての、ややヤケっぱちな

強権に対する直接的な反逆だったのだ。それは同時に、強権に対しては

強権への畏怖と服従は、それを強いた強権のせいだが、そうした強権への直接的な反逆によって、民衆の心を目覚めさせたいとしたのだ。奴隷のような服従を強いられている民衆の心に人間的自覚を目覚めさせたいとしたのだ。

さっきから大杉栄がしきりと出てくるから、ここでも大杉栄の言葉を引用すれば、俺たちの考えていた労働運動というのは「労働者の自己獲得運動、自主自治的生活獲得運動である。人間運動である。人格運動である」

支配階級のために奴隷的生活を強いられた労働者は、自主的生活を奪われているとともに、自由な人間的自覚をも喪失させられている。自己の獲得、自主的生活の獲得が俺たちの闘いだった。

自由な人間としての自覚を持つこと、それがすなわち革命者としての自覚の第一歩だった。自主的生活を獲得しようとすることこそ、みずからを強権から解放させようとする革命運動に他ならないのだった。ボル派の運動は、そうした俺たちの眼からすれば、労働者をただ単に階級闘争へと動員し、政権奪取へと徴兵して、共産主義という強権の下に、階級戦の兵卒としての絶対服従を命ずるものだった。

ボル派の檄文に「吾人結束せんとするや、彼等直ちにこれを妨ぐ、これを破る」とあるのは、労働者が新たな強権の奴隷になるのを見るに忍びなかったからである。俺たちが強権的共産主義に反対したのはそのためである。

俺たちは労働者の自由を何よりも尊重した。いかなる強権からも服従を強いられない自由を何よりも欲したのである。俺たちはバクーニンの次のような言葉を正しいとしたのである。

「マルクスはプルードンよりも、自由についてのもっと合理的な組織の上に理論的に立つことはできるかもしれない。しかし彼には自由の本能がない。彼は徹頭徹尾、強権主義者だ」

ごみごみした街の汚さを暮色は俺の眼から隠しているのではなく、ごみごみした街の悲しさをむしろそれはひとしお強めていた。それゆえに俺は、そうした街に向って、大手をひろげて、俺も何か言葉を投げかけたいのだった。いや、言葉ではたりない、じかに抱きあい、抱きしめたいような気持だった。

狭い道は、もうほのぐらいのだが、頭上の空には青い明るさがまだ残っていて、暗い地上と暗くない空の中間に、黒いコウモリが飛んでいた。不気味なコウモリの

ここは場末にちがいないのだ。そしてここがどんなに汚い街だろうと、そのごみごみしたなかに人は生きている。たとえこんな汚いところに生きていても、人間に変りはない。人間ということでは変りない人間たちが、ごみごみしたこの

クララもまた汚濁のなかに生きている。たとえそのクララが淫売だろうと人間に変りはないのだ。

俺は少年のように胸がわくわくするのを覚えた。クララに会えることが嬉しかったというだけでなく、それは生きる喜びといったほうがいいようだ。死にぞこないの俺は、俺にこんな喜びが与えられようとは思わなかった。そういった喜びなのだった。

俺は型のくずれたソフト帽をやにわに頭から取って、そのさきを左手で握って、右手でぐいとしごいた。そうしてどうしようというのでもなければ、何かそのことに意味があって、そうしたのでもない。何か、こう、衝動的にそんなことでもしないではいられなかったのだ。俺はさらに帽子を右手に持ちかえて、左の

俺はまだそれだけではものたりなかった。

空の中途で、帽子はふくらんで、斜めにそれは落ちてきた。俺は手をのばしたが、つかみそこなって、帽子は地面に落ちた。

「なにしてんだ」

と丸万は言った。ハンチングをかぶったその丸万に俺は、

「コウモリをからかってやったんだ」

と言って、ごまかした。

「コウモリを?」

とあきれる丸万に、

「コウモリの奴は、こうすると、帽子と一緒に降りてくるんだ」

と俺はまじめに言った。

「降りてこないじゃないか」

と丸万は言った。

「コウモリがいないからだ」

と俺は言った。

「いないのに、なんだって……」

「さっきはいたんだ。いたじゃないか」

「シャッポを投げれば、コウモリがまた出てくると思ったのか」

「そうでもないが」

「なにを言ってんだ」

「コウモリを取った経験ないのか」

「知らんな」

と丸万は浮かぬ顔だった。

「コウモリは、ああして取るんだ」

「ふーん」

無理に納得させられた顔だった。

「ああして、よく取ったもんだ」

と俺は言ったが、ほんとは、取ったことはない。取ったことはないが、少年のころの俺は道に捨てられたわら草履や牛のわらじをひろって、コウモリの飛んでいる夕暮の空によく投げたものだ。そうすると、わらじと一緒に、コウモリが降りてくる。田舎の話ではない。東京も昔は、周辺の百姓が野菜を積んだ車を牛に

二人がかりでやらないと、コウモリは取れない。一人は、空に何か投げあげてコウモリをおびきよせる

なかなか取れないが、取れることは取れる。しかし取ったところで、なんにもならない。鳥みたいにカゴで飼うというわけにいかない。カゴに入れても、コウモリはウソみたいに小さく縮まっていて、やがてそのまま死んでしまう。

俺はそれが可哀そうで、コウモリを取らなかったんじゃなくて、いつもひとりでただコウモリをからかっていたのだ。ひとりでコウモリと戯れていたのだ。少年の俺は友人のかわりにコウモリと遊んでいたのである。

クララのいる淫売屋へ行くと、ガラスの小窓にマリちゃんが顔をのぞかせていた。せっかくのオッパイが、小さなこの呼び込み窓(通称「目ばかり窓」)からは見られない。マリちゃんはすごくどぎついドーラン化粧をしていて、その大きな顔がいよいよ大きく見え、ちょっと別人のようだったが、マリちゃんのほうでも、俺をとっさに見ちがえて、

「遊んでかない? 口アケよ」

と言ってから、クララのお

「あら、そそっかしい」

と自分で言った。

それを背中に聞いて俺は、隠し壁の前を飛んで行って、向うの小窓をのぞいた。クララはそっちかと思ったのだが、そこには砂馬にいつか

「クララは?」

とその年増の富江に聞いた。平凡だが、これが

「客が来てるのか」

「奥にいるんだよ」

二階へあがってなと富江は言った。二階は左っ手の、こっち側の部屋だよとつけ足した。

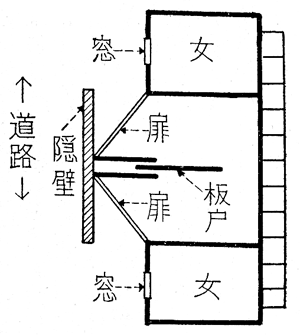

俺は丸万を呼んだ。丸万はマリちゃんの扉のほうからはいった。富江のほうの扉からはいった俺との間には、たたきに仕切りの板戸があって、お互いに姿が見えなかった。そうして、出入りの客の顔がお互いに分らないようにしてあるのだ。

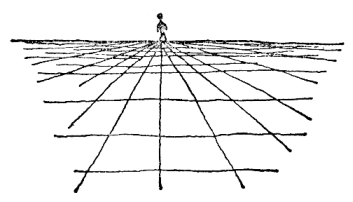

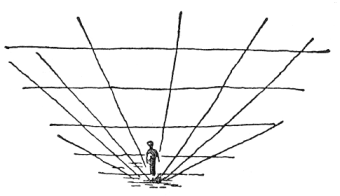

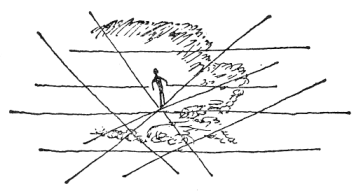

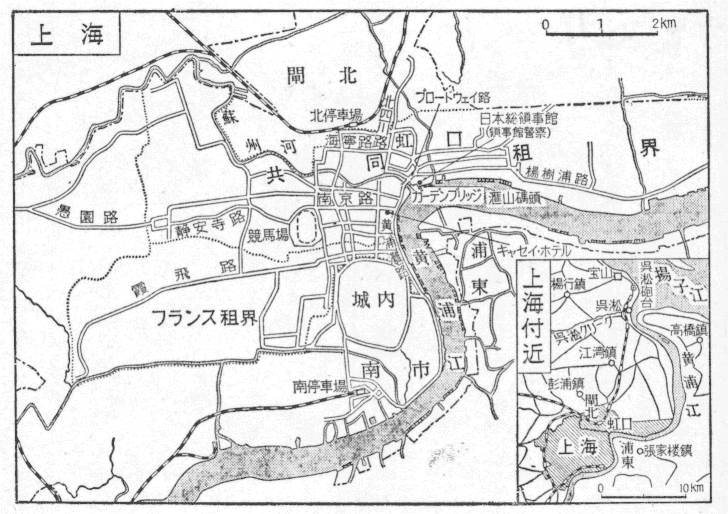

そうだ、そのころの「銘酒屋」のこの入口のところは、言葉ではうまく言えないから、図で書いておこう。

次のページの図のようになっていたのだ。ここの「銘酒屋」がすべてこの式だったわけではなく、家によってはちがっていたが、今はこうした私娼窟が消失して、こんな不思議な仕掛けの家はもう見られないから、ここに図だけでも残しておこう。

丸万は板戸の奥を回って、こっちに来た。眼の下に紫色のくまをつくった富江は、いつもながらの物うげな姿のまま、じろりと丸万の風態に鋭い視線を投げた。丸万はヨオラン(洋服)のズボンの下に、ヨオゲソ(靴)でなく、「

靴をはいた俺が、上り

「ちょっと……」

と富江が声をひそめて俺を呼びとめた。何か言いたそうな顔で、ホオズキを口の中できゅっきゅっと鳴らした。

「なんだい」

「あのね」

言いたいけど、言いにくいらしい様子で、

「いつかの人は、どうして?」

言おうとしたのとは明らかにちがうことを言っていると俺は感じた。見るからにテキヤふうの丸万のことを聞こうとしたのかなとも思いながら、

「連れてこようか」

俺がそう言うと、

「よしてよ。あんな、いやらしい」

富江はカンザシで頭の地を

「ちょっと聞いただけさ」

俺たちは上へあがった。

「勝手知ったる他人のヤサ(家)……」

と俺はおどけながら、階段を昇った。

女の案内なしに二階へあがった俺に丸万は、

「なかなか顔じゃねえか」

とニヤニヤしながら、部屋のなかを見回した。俺は座蒲団を裏返して、それに腰をおろしながら、

「ここのクララという女を、俺は女房にしたいと思ってるんだ」

「バシタ(女房)に?」

「身うけしたいんだ」

「

そっぽを向きながら丸万は言った。

「――五百円」

と俺は答えた。

「オテ百パイとはまた、随分よく出したもんだ。いいタマなんだな」

「見りゃ分る」

俺はぶっきら棒に、

「相談に乗ってくんないか」

丸万は黙っていた。

「ねえ、頼むぜ」「そんな金、どうして作ろうというんだ」

「だから、どうしたらいいか、

丸万は短く太い指で無精ひげを

「俺はもう死ぬほど惚れてるんだ」

と俺は言った。俺にとっては生れて初めての恋なのだと俺は言いたいところだった。

そこへ、とんとんと階段を

「いらっしゃい」

クララが、たった今、外出から帰って来たようなワンピース姿で現われた。おや? と思いながら俺は、クララがいつもみたいな商売用の

「この子に俺はホの字なんだ。いい子だろう」

と丸万に言った。

「いやねえ」

クララは俺をぶつ真似をして、

「ちっとも、いい子じゃないわ」

その言い方が、俺の欲目には、いかにもあどけなく可愛く感じられた。

「照ちゃんに言ってんじゃないよ」

俺はクララにそう言って、

「ね、いい子だろう」

と丸万にもう一度言った。

「うん。こりゃ、いい子だ。メンマブ(面眩)だ」

と丸万は素直に、テキヤ言葉で言えばオイタク(相槌)を打った。強制されてのそれでもなければ、口さきだけのお世辞でもないと俺は思った。

どんなもんだいと俺がやに下っていると、

「こちらのお客さんは……」

とクララが幻滅的な商売女の声で、丸万のあいかたを俺にたずねた。

「マリちゃん? それとも富江

「いいんだ。誰も呼ばなくてもいいさ」

と丸万がひどくまじめな調子で、

「オブでも飲んで、俺は帰るんだ」

「そうお」

とクララはあっさり言った。あんまりあっさりすぎるので、

「富江さんでも呼んで、一緒にオブでも飲むか」

俺が言うと、

「いいわよ」

姉さん

「オブ、持ってきます」

と立ち上った。

俺は食いいるような眼を、そのうしろ姿に――なんて体裁ぶることはない、クララの可愛いお尻に、じっとそそいでいた。眼をそそいだだけでも、そこのすべすべした皮膚の触感や、肉のしまったそこの、固すぎず、やわらかすぎず、なんとも言えない、いや、なんともこたえられない触感が、あたかも両手を前から回して抱きしめたときの実感と同じなまなましさで俺に迫ってくる。スカートを通して、そうしたお尻を俺は早くも助平な眼で透視していたのである。

その尻が部屋から消えかかったとき、丸万がテキヤのチョウフ(隠語)で、

「ガセビリ(淫売)にしちゃ、ハクイ(いい)ナゴ(女)だ」

と俺にささやいた。低い声だったが、クララの耳にはいったらしく、ひょいと振り返ったクララは、分るわよといったこわい顔をして見せた。

「俺にゃ、なんのことか分らねえ」

と俺は首をすくめた。

クララはとんとんと階段を降りて行った。ついぞこれまで、クララがあんな足音を立てるのを聞いたことはない。どういうんだろうと俺はその足音に耳を傾けながら、

「いい子だろう」

とまた丸万に言った。

「あんなハクイ子がどうしてガセビリになったんだろう」

そう言って、丸万は

「ヒモがついてるんじゃねえかな」

「ヒモが? ついてたって、かまわねえ」

と俺は力んで、

「気立てのいい子だぜ。ヒモがついてるような女とは思えないが」

「それが臭えのさ。そういう子にかぎって、男の食い物になるんだ」

「俺の女に、ケチをつけようってのかい」

「おめえの眼も節穴になっちまったのか」

「俺はあの女を、どうあっても、俺のものにしてみせる」

俺は

お茶を飲んだあと丸万は、セミ(店)をツケ(出さ)なくちゃならないからと言って、ハイリョウ(一円)のオブ代をはずんで、ひとりでゴイ(帰る)した。俺とクララはベッドのある部屋にはいった。

俺は部屋の窓から色ガラスごしに外を眺めた。丸万が消えたら、一刻も早くクララを抱きたいと思っていた俺なのに、これではまるでその反対にベッドに近づくのを避けているかのようだった。その俺は、なんというか、ひどくセンチメンタルになっていたのだ。

ヤチバラシに来た男たちがぞろぞろと、あさましい助平面をして歩いているのが、窓から見える。俺もあんな助平面をしているのか。俺は特に、鼻の下をながくして、もっといやらしい面をしているのかもしれない。

ヤチバラシとは女を買うという意味である。だがこのテキヤのチョウフは、女郎屋へ登楼して女郎買いをする場合に使われていた。本来の意味は単に女を買うということだろうが、習慣的には女郎買いのことになっていた。だから、ここのような私娼窟で淫売を買うのを、ヤチバラシと言っては、ちょっと筋がちがうと――擬人法で言えば、ヤチバラシからインネンをつけられるかもしれない。

と言うのは、丸万はクララのことをテキ屋のチョウフでガセビリと言った。そのビリとは女郎のことで、ガセとはニセ物の意味である。

ガセナと言えば偽名であり、ガセネタと言えば見かけ倒しの

そのデンで行くと、ガセビリとはニセの女郎、見かけ倒しの売春婦ということになる。玄人に対する素人という意味もあったろうが、公娼に対する私娼をいやしめて言ったものだ。その軽蔑すべきガセビリに俺はすっかり惚れてしまったのだ。

生れて初めての恋だと俺は思う。その初恋の相手が、ガセビリなのだ。

死にぞこないの俺だって、センチメンタルにならざるをえないじゃないか。だが、これは何も、よりによっていやしいガセビリが俺の初恋の相手だということを俺は悲しく思ったからなんじゃない。俺はクララをそんなふうには見ない。しかし、クララがガセビリだということは、たとえ俺がクララをいやしいガセビリだと見ないにしても、そこに俺をセンチメンタルにさせるもろもろのものがある。たとえば、

「照ちゃんも、すこし

と俺は俺のそばに来たクララの肩に手をまわして、そう言った。照子のクララを痩せさせたものは何か。そういったことが俺をセンチメンタルにさせるのだ。

「そうかしら」

とクララは俺に寄り添った。

このクララは骨が細く、しなやかな身体をしているのだが、だから俺は好きになっちまったのだが、しなやかなくせに、その腕や股なんかは、指でつまもうと思っても、ぷりんと肉がしまっていてつまめない。そういった充実感があって、それで一層俺は好きになったのだ。それで一段と俺の気に入ったその充実感が、このごろすこしなくなってきた。痩せたなと俺が言ったのは、そういうことなのだ。

「どうしたの。なにしてんの?」

とクララは、いつもみたいに「トコ急ぎ」をしない俺を不思議がった。クララのほうが今日は急いでいるようだ。

「なんだ、ズロースはいてんのか」

ワンピースの外から、それと分るそのゴム

「どこかへ行ってきたのか」

「うちへ、ちょっと……」

クララは言葉をにごしたが、

「うち? 照ちゃんのうちはどこなんだ」

「うちなんかないわ」

とクララは俺の顔を見た。俺から顔をそむけるのでなく、そむけて言うような言葉を、逆に俺を直視しながら言った。

「家出しちゃったんだもの」

「家出したうちへ、今日、行ってきたのか」

「行きゃしないわよ」

クララは可愛く俺を睨んだ。俺はなぜ睨まれなくちゃならないのか分らなかったから、きょとんとしていると、

「四郎さんのうちはどこ?」

「本郷だ」

「本郷はどこ?」

俺のことはどんどん問いつめてくる。

「千駄木町の下宿屋にいるんだ」

「下宿屋に? いいわねえ」

クララはそんなふうに言って、

「遊びに行っていい?」

「いいとも」

このクララと世帯を持つことになったら、あの下宿屋はひきあげて、どこか一軒、小さくても家を借りなくちゃならないと俺は思いながら、

「きたないとこだけど、おいでよ」

「おスシ持って、行くわ」

クララは楽しそうに言って、

「さ、おトコつけましょう」

「いやなこと言うなよ」

「いやなの?」

「言葉がいやなんだ」

「じゃ――抱いて」

クララは俺の手を引っ張って、ベッドに俺を腰かけさせ、俺のネクタイをいそいそと解きながら、

「今日は、兄さん、あれ、いいわ」

「あれ?」

と言ってから、クララがいつもこのとき、下へ取りに行く例のあれだと分った。

「今日は、あんなもの、いらない」

とクララは珍しいことを言った。いつもは俺のほうで、いらないと言っても、クララは妊娠を恐れて、きかないのに、

「あれ、やめて」

と言った。心配のいらない日なのか。俺の顔に、それが出たらしく、そんなことじゃないんだと言いたそうにして、

「あんなもの、いや」

俺の眼をのぞきこんで、

「あたいは兄さんが好きになっちゃったらしい」

「らしいとはなんだ」

俺がつけあがると、クララはそれを許して、

「好きなの」

と素直に言いなおして、その証拠のように、

「今度は兄さんが、あたいの

「あいよ」

俺は大喜びで、

「俺は照ちゃんが猛烈に好きなんだ」

その声も上ずっていた。

「知ってるわ」

とクララは言って、

「くすぐったい。よけいなことしちゃ、いや」

「あたいも、兄さんが好き。好きになっちゃ、いけないんだけど」

「いけない?」

「こんな商売してて……」

「何を言ってるんだ。俺は照ちゃんと結婚したいと思ってるんだ」

「結婚なんか、できないわ」

「照ちゃんの借金を、俺は……」

みなまで言わせず、

「そんな話は、あとで……」

クララは俺にその身を投げかけてきて、俺の唇をもとめた。俺はクララの背に手を回して、その唇を吸った。

クララはつめたい

その日は特にまた、俺をいよいよ夢中にさせずにはおかないクララだった。商売女が客には許さないサシコミ(接吻。サシミより下品な隠語)を、クララが俺に許したことは前に言ったが、まだひとつ、許さないことがあった。許しているようなふりをして、実はそれはうそだ、ガセだと俺は知っていた。下手な奇声を発したりして、技巧としても下手だと知っていたが、毎日、たくさんの客を取っている身なのだから、それを責めてはむごいと俺は黙っていた。

それを今日は、ほんとに許したのだ。クララが俺を好きだと言ったのは、ほんとなのだと俺は感激した。

「照ちゃん、俺と結婚しよう」

裸の身体を毛布で素早く

「俺と結婚してくれ」

毛布がもぞもぞと動くだけで、頼りない。俺は毛布をひっぺがして、

「なんとか言わないか」

「うれしいわ」

とクララは言ったものの、眼は、あらぬ方を見つめている。

生れて初めての恋なのだと俺は言おうとして、ふと、丸万の言ったヒモのことが俺の頭に来た。聞いてみたいが、そんな質問は男子として口にすべきことではないと、自分を

「四郎さんのおうちで、許してくれるかしら?」

「俺たちの結婚か。大丈夫だよ」

許すも許さないもない……と言いかけた俺に、

「四郎さんのほんとのうちは、田舎なの?」

「田舎? どうして」

「本郷に下宿してると言うから……」

「学生みたいか」

田舎者と見たわけじゃないのか。俺は、にやりとして、

「東京だよ」

「東京なの?」

「麻布の四の橋だ」

俺は俺のおやじやおふくろのことを思い出しながら、

「おやじは小さな

「いいわねえ」

とクララは言って、

「あたいのお

「浪人?」

「さっきの人、ヤーさまね?」

「同志さ」

同志? とクララは聞き返して、

「あたいのお父うさんは支那浪人……」

え? と俺が思わず大きな声を出したとき、

「クララさーん」

階段の下から婆あが呼んだ。いつだって憎たらしい婆あではあるが、このときほど、俺は婆あを憎いと思ったことはない。

クララは大急ぎで洋服を着ながら、

「兄さん、帰る?」

四郎さんを、また、兄さんにして、

「どうする?」

と言ったが、俺を帰らせたいふうだった。ねばるつもりだった俺に、クララはそれをすぐ口に出して言った。

「つらいから、帰って……」

他の客を取っていることを、まざまざと俺に知られるのはつらいというのだ。クララはズロースをくるくると丸めて、ベッドの下に突っこんで、

「ね、そうして」

と言って、俺に別れの接吻をして、

「兄さんの言葉は忘れないわ。あたいをそんなにまで思ってくれて……」

「俺はすぐ金を作って、照ちゃんを迎えに来るよ」

「クララさーん」

「はーい」

クララの身うけの金を調達するために、俺は砂馬に会ったが――やっぱり金のこととなると砂馬に会わねばならなかったが、今はそのことよりも、ここで一刻も早く言っておきたいことがある。

前述の日からちょうど三日後の朝のことだ。こういう時こそ、チョウフを使おう。女のあれをヤチと言い、男のあれをヨシコと言うのだが、下宿屋のせんべい蒲団のなかで目をさました俺は、俺のヨシコのさきがエテマタ(エテとは猿のことだ)にくっついたまま、なんとなく動きがとれなくなっている感じに、おや? と思って、

「やったあ!」

と俺は叫んだ。一

エテマタの黄色いシミは俺に、俺がリン病になったことを告げたのである。

寝てて知らないうちに、ヨシコのさきからウミが吹き出ていたのだ。それが体温で乾いて、ヨシコのさきを、のりでくっつけたみたいに、エテマタにくっついて離れないようにしていた。

何もわざわざこんなきたならしい話をすることもないのだが、それは俺には、寝ぼけ眼が一遍にあいたどころか、眼の前が真暗になったようなショックだったからだ。

当節のようにペニシリンといった便利な薬のなかった時代である。一遍かかったら、なおすのにひと苦労だったから、リン病になったこと自体もショックだったけど、他ならぬあのクララから俺がリン病を貰ったということが、それが俺にとっては、眼の前どころか世界が真暗になったようなショックだった。

生れて初めての恋をした、その相手の女から、まんまと俺はリン病をうつされたのだ。俺は歯をガリガリと噛みならした。

女房にしたいとまで、こっちでは思いつめていたあのクララが、そういう俺だと分ってながら、そういう俺の心を知っていながらこの俺に、自分のヤチクヤ(ヤチがヤク、病気)なのを承知の上でうつしやがったのか。そう言えば、チャズくときには俺にかならず、サックを使わせていたのも、自分がヤチクヤなのを、ちゃんと承知していたからなのだろうか。

なんだって、あの日にかぎって、俺にリン病をうつそうとしたのか。なんだって俺にわざわざリン病をうつしやがったのだ?

俺はクララのところへ飛んで行った。朝の私娼窟はしらじらしい表情だった。

扉を蹴って、なかにはいるなり、

「おい、クララ」

と俺はどなった。

クララのかわりに富江が出てきて、

「いないわよ」

化粧をしてないその顔は幽鬼のような青さだった。

「どこ、行った」

「もう、やめたわよ」

う! と俺は息をのんだ。

「あの子も可哀そうに悪い男がついてて、どこかへクラ替えさ」

富江は歯をツーと鳴らして、

「この間、ちょうど、その男が来てたんだよ。そのこと耳打ちしようかとも思ったんだけどね」

「クララはどこへ行ったんだ」

「そんなこと知らないよ」

俺は眼の前がふたたび真暗になるのを覚えた。

「畜生!」

扉の上に色ガラスがはめてある。俺は

富江が悲鳴をあげた。婆あが奥から飛んできて、俺に悪態をついたが、俺の耳にははいらなかった。

血のしたたる拳を見て、俺は、はっと

「おーい、みんな――

と

「この野郎」

と、ひとりが俺の

「このシマで、へんな真似をしやがったら、承知しねえぞ」

そういった

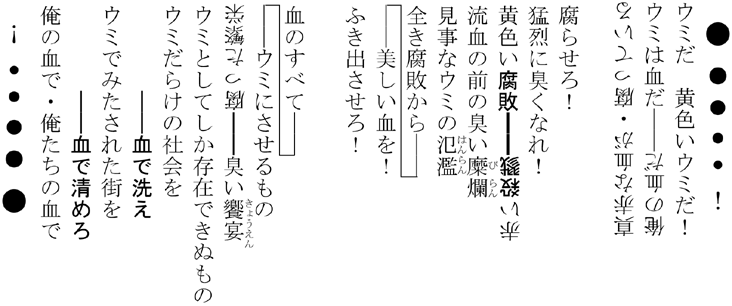

忘れもしない、ちょうどそのころ、詩人の玉塚英信は――俺がアナ系の組合の研究会に講師として頼もうと思っていたあの玉塚は、次のようなケッタイな詩を、どこかの雑誌に発表した。ケッタイだが、俺には忘れられない詩なのである。

俺は玉塚もリン病になったのだなと思い、俺もこの詩のように「ウミだらけの社会を血で洗おう」と思った。そのため俺は、アナ系の組合の仕事に打ちこもうと決意したのだが……。

生れて初めての恋を失ったその俺に、第二の打撃が待っていた。俺が組合の仕事に打ちこもうと思った矢先に、当のアナ系の組合に属していた工場の連中が、ごっそりと寝返りを打って、ボル派の組合に一人のこらずはいってしまったのである。

スリコ(売薬)でごまかそうと思ったのだが、丸万が言うには、そんな

「セツル」たあ、なんだと俺は聞いた。セツルメントの略だとはのちに俺も知ったが、そのときの丸万の説明は、帝大のえらい先生方が学生を連れてきて、ヨジシ(貧民窟)のなかで、リツ(弁護士)やシャジ(医者)のところへ行けないヒカワ(貧乏人)相手に、法律の相談や病気の診断をしてくれてるところだという。

それはセツルメント運動のひとつなのだが、そのとき俺は、インテリ嫌いの丸万に似つかわしくないことを言やあがると思って、慈善事業かとせせら笑った。偽善事業の世話になんかなりたかねえと俺はことわった。それには、ほかにも原因があったのだ。

実はこの丸万には、自分の恥をさらすようだから、まだ言ってなかったが、アナ系の組合に属していた工場の連中を、ごっそり引き抜かれた俺は、くやしくてくやしくて、ボル派の組合の江東支部へ、殴り込みをかけてやろうと思ったものだ。だが、俺ひとりでは、淫売窟で袋叩きに会ったあの二の舞いをやらかしそうで、そうなると、俺がひとりで袋叩きになるのはいいが、それではこの場合、アナーキスト全体の

そいつのなかに若い大学生崩れがいた。そいつの大学は帝大だった。俺はそうした帝大にゆかりのある「セツル」なんかの世話になりたくなかったのである。

それを俺は丸万には言えなかった。間もなく、俺が組合を失ったことは丸万にもばれたのだが、丸万の耳に自分から入れたくないと思った俺は、「セツル」へ行きたくない理由も黙っていたのだ。

だから丸万は、しゃにむに、俺を連れて行った。通称「セツル」は精工舎の裏手のきたない家だった。セツルメント運動と言って、細民街に身をおいて労働者の向上を計る社会運動があって、その機関が「セツル」で、そこで法律相談や託児所や診療所をやっていたのだ。

その診療所へ行くと、皮膚科はやってないと言う。それ見ろと、俺は丸万に嘲りの笑いを投げたが、俺はこのとき初めて、町のオンボー(性病の医者)の看板に出ている花柳病科というのは素人向けの言葉で、学問的には皮膚科というのだと知らされた。リン病は皮膚の病気なのか、へーそうですかと俺は感心(?)したもんだ。

子供のシラクモとかタイワン坊主(ハゲ)とか、そういう皮膚の病気は扱っているが、リン病、バイ毒の治療はこの診療所ではやってないと言う。そういう不道徳な病気の面倒は見てやらないといったふうだ。

なんとか先生はいないんですかと、面目丸

丸万がもと世話になったらしいそのなんとか先生は、地方の病院に赴任したと、白い上っぱりをつけた若い医者――学生にしてはちょっと年の行った所員が言った(これは学生でなく、大学を出て付属病院の医局にいる医学士だとのちに知った)。

そのなんとか先生に、コーガン炎をなおして貰ったのかと俺が丸万に聞くと、いや、そうじゃないんだがと、にがり切った顔だった。俺は丸万が、俺に向って大いに自慢していたコーガン炎を、てっきりここでなおして貰ったのだとばかり思っていた。

冗談じゃねえやと俺が帰りかかったとき、見るからに大学の先生らしい紳士が、廊下を通りかかって、おや? といった眼を丸万にそそいだと思うと、

「技工組合の丸万君じゃないか」

「

と丸万は最敬礼をして、しばらくでしたと

「先生はまだ、こちらの面倒を見てらっしゃるんですか」

まだ? と相手は温顔に苦笑を浮べて、

「君もまだ、アナーキズムを信奉してるのかい」

「もちろんです」

「アナーキズムはさっぱり振わんな」

そんなことはないと丸万は肩を怒らせて、

「この青年は、あたしの同志です」

と俺を紹介した。この紳士は帝大法学部教授の有名な帆住博士だった。

向うの託児所から、青っぱなをたらしたガリッポシ(子供)の騒いでいる声が聞えてきた。帆住博士はセツルメントの運動の

俺は特別にここで治療をして貰えることになった。なったのはいいが――あのころの治療は全くもって、原始的と言うかなんと言うか、ここだけが特別に原始的だったと言うんじゃなくて、どこだってそうだったのだが……。

馬の注射器みたいな太い管に、紫色の液体をたっぷり入れて、それを俺のヨシコのさきから注入するのである。人の眼にさらすのは、いくら男だって恥しい、相手が医者でもやはり恥しい、そのヨシコの、コスイ(小便)を出す穴から逆に、液体を逆流的につぎこまれるのは、心理的だけでなく、生理的にもいやな感じだった。おまけにその液体は、俺がクララに初めて会ったとき、便所でお目にかかったあの

「はい、おさえて」

と俺に言う。

そこで俺は、てめえのヨシコのさきを、てめえの指でおさえるのである。ヨシコのなかにつぎこまれた液体が、そのままでは当然すぐ出てしまう、というより液体自身がいわば居づらくて、飛び出したがるみたいなのを防ぐために、自分の指でおさえるのである。ヒリヒリするのを我慢して、若い医者から、はい、もうよろしいと言われるまで、一定の時間おさえているのである。

金をぼる代りに、お客さまへのサービスも大事にしている花柳病専門の医院だったら、人の眼から隔離した小部屋が用意されているだろうが、ここはそうはいかない。ヨシコのさきをおさえる道具も、そうした医院なら、ちゃんとあるだろうが、ここにはない。人には背を向けているとはいえ、その背が丸見えの診療室の隅で、妙なところを自分の手でつまんで、壁を睨んでいるその

今は注射や呑み薬でたちまち、けろりとなおってしまうのだろうが、昔はこういう醜態をさらしに、まるでそのためのように、毎日通いつづけねばならなかった。

ウミは間もなくとまって、ウミの出ている間は濁っていた小便も、だんだん澄んでくるようになったが、どのくらい澄んだかを毎日しらべられる。これもまた、工合の悪いものだった。殺菌液の注入の前に、コップに小便を取るのだが、これもその場で、部屋の隅でやるのである。

立小便ふうにやるのだが、立小便には立小便の場所がおのずとあるものだ。感覚的にそういう場所を自分で選ぶのであって、衆人

乱暴なことは随分思い切ってしてきた俺でも、乱暴をするという意識でなく、おとなしくコップに小便をする、この工合の悪さは格別だった。緊張して、なかなか出てこない小便も、やがてなれれば、しゃあしゃあと、音までしゃあしゃあと出せるようになったが、ビールのコップにそっくりのコップに、ビール色をした小便をたたえて、その自分の小便を、はいと差し出して、人さまのお眼にかけるというのも、工合の悪いものだった。

それにもなれたころ、俺はここへ来るため、カタマチ(電車)に乗ろうと道を歩いていて、小便がしたいなと思ったときがあった。だが、ここでしてしまうと、診療所へ行ったときに、小便がたまってないと困る。そう考えてそのまま市電に乗った。その市電のなかで、俺はずっと、小便がしたいな、ああ、コズメを

乗換えのときに、しよう。そうきめたが、その乗換えのときになると、まだ当分は我慢できる気がしてくるのだから不思議である。我慢してまた電車に乗った。そしていよいよ終点で降りたときは、もう我慢ができないくらい猛烈に小便がしたかった。だが、ここでするくらいなら、電車に乗る前にしておいたほうがよかったので、ここまでこらえておいて、そんな手はないと俺は診療所へ急いだ。

下らないバカな話をするようだが、俺のバカさ加減がこんなところに案外一番出ているようだ。

診療所へ行くと、俺はすぐコップを借りた。たまりにたまった小便は、見るみるうちにコップをみたして行って、こいつは弱ったぞ、

「コップ、コップ。追加のコップ」

と俺は叫んで、小便を無理にとめようとしたが、時すでに

そうしたある日、俺がヨシコのさきを指でつまんで、壁と睨めっこをしていると、ふとこんなことが心に来た。俺にこのリン病をうつしたクララは、ひょっとすると、自分ではそのことを知らなかったのではないか。そうだ、クララは自分がリン病だということを、自分ではきっと知らなかったのだ。そうにちがいないと思った。

クララをひたすら憎んでいた俺は、そうと思いつくと、ごめんよ、照ちゃん――口で言うかわりに、指に言わせるみたいにきゅっと、ヨシコをつまんだ指に力を入れて、

(いけねえ)

このとき、

「はい、もう、いいですよ」

背後から、あいにくとこの日は看護婦が言って、

外は暗くたそがれていた。俺はクララのことを思いつづけた。

なぜ今まで気づかなかったのだろう。あのクララは、自分で知らないで、俺にリン病をうつしたのだ。つまり自分で知らないで、誰かからリン病をうつされていたのだ。

だが、そうなるとまた、それは、俺と寝る前に、俺に許したと同じような許し方で自分を抱かせた男がクララにはいたのだということになる。俺は

その男というのは、富江の言っていた「悪い男」か。クララをどこかへクラ替えさせた男……。

そいつが病気持ちだったのだろう。病気持ちと男は自分で知っていて、クララを抱いたのだ。俺は急にまたクララが可哀そうになった。クララは男が病気持ちとは知らなかったのだろう。だから俺に病気をうつそうとは夢にも思わなかったにちがいない。

男にクラ替えさせられるクララは、俺とこれで別れねばならぬとあって、俺にああした最後の

それにしても、俺のヨシコにとっついたリン菌は、クララの男のヨシコに巣食っていたリン菌なのだと思うと、俺はやり切れない。俺は

飲んじゃいけないとなると、よけい、飲みたい。飲むと、せっかくの治療がふいになるからと厳禁されていたが、俺は酒が飲みたくて飲みたくて困った。俺はそれを我慢した。小便を我慢したように、我慢した。我慢力を試そうと我慢した。

俺は上野に出て、

出た出た月が――俺はそんな童謡を口ずさんだ。まーるい、まーるい、まんまるい、盆のような月が……。

俺はクララが恋しいのだ。クララというより、照子が――瀬良照子が。これがクララの本名である。

俺は同じ歌を、幾度かくりかえしたが、そのうち、

デタ デタ

ウミガ

ウミガ

間違えた。俺はデタ、デタ、ツキガと言い直したが、えい、くそと舌打ちをして、

キイロイ

キイロイ

マッキロイ

ウミノヨウナ

ツキガ

キイロイ

マッキロイ

ウミノヨウナ

ツキガ

クララこと瀬良照子に俺はどうしてももう一度会いたいと思った。そのおもいに駈られて、俺は砂馬に会った。

砂馬には身うけの金のことで、前に俺は相談に行っていて、

「よし、考えてやろう」

と砂馬から、

「あれは、もうやめた」

と、みっともないことを言わねばならなかった。その俺は袋叩きにされたための赤あざだらけの、顔までみっともない俺だった。

「そのツラはなんだ」

「ヒモがついてやがった」

口をきくと、顔の筋肉が痛かった。

ヒモに殴られたのかと砂馬は言った。いや、そうじゃないんだ、ヤグラをあげた(怒ってあばれた)はいいが、多勢に無勢でやられちゃったと、俺は

「馬鹿だな、加柴も」

砂馬は笑った、嘲笑ではなかった。

――その砂馬に俺は言った。

「砂馬さん、慷堂先生に会ったかい?」

まるで少年に戻ったかのような俺の声だった。砂馬は黙っていた。

否定しない砂馬に俺は言った。

「砂馬さん。慷堂先生に聞いてくんないか」

瀬良という支那浪人がいるかどうか。いるとしたら、その瀬良という人はどこに住んでいるか。

「砂馬さん。聞いてくれよ」

甘ったれた声だなと俺は思った。あぐらの左足を

「俺の惚れた女は、その瀬良という支那浪人の娘なんだ」

クララこと照子からその姓をそうと聞いた。

「女がそう言うのか」

砂馬は足の

「支那浪人の娘が、銘酒屋奉公をしているのか」

「自分のお

「銘酒屋の女の言うことを、加柴は真に受けてるのか」

「聞いてくれるくらいは――聞いてくれたっていいだろう」

「支那浪人の斎田慷堂に、同じ仲間の娘が淫売をやってるかと聞くわけか」

俺は初めこれを丸万に頼んでみようかと思ったのだが、丸万から俺は、彼が砂馬を慷堂にひきあわせたという話を聞いて、砂馬のほうにしようと思い直した。慷堂の名を俺が口に出したとき、砂馬はどういう反応を示すか、それを知りたい興味もあって、ここへ来たのだ。

その砂馬は、慷堂に対してそんな失礼な質問ができるかと言わんばかりだったが、すぐつづけて、

「そいつは面白い。聞いてみよう」

と俺に言った。

このとき、黒い背広の男が、いけ

「イヌがのぞきやがった」

砂馬は聞き流して、

「これから一緒に、聞きに行こう」

そう言うと、

「デカも一緒についてくるといいんだ」

そして、デカの刑事に聞かそうとするような大声で、おーいと子分を呼んで、斎田慷堂の家へ電話をかけて、これから伺うが都合はどうか聞いてみろと言った。

子分は酒屋へ電話を借りに出て行った。女房のいない砂馬の家には、子分とも同志ともつかぬ若い男が、いつもごろごろしていた。

「変なじじいさ」

砂馬は慷堂のことをそう言って、

「もとから、名だけは聞いていたが、会ったことはなかった。大杉先生とは、昔、つきあいがあったらしい」

大杉栄の名が出たので俺が、?と眉をあげると、幸徳秋水とも一時は親交があったのだと砂馬は言って、

「だから、大逆事件のときは、斎田慷堂もつかまってる」

ふーんと俺は

「つかまって、よく無事に出られたものだ」

と俺は言った。大杉栄の場合は、「赤旗事件」で千葉監獄にはいっていて、大逆事件のときはシャバを留守にしていたのだ。

「日本の革命より支那の革命のほうで奔走していたせいだろう」

と砂馬は言って、

「右翼とのつながりもあって、それで助かったのだろう」

「そのじいさんは、両方に顔なのか」

「顔というよか、じいさんの思想が土台、ふたつの面を持っている。一筋縄ではいかないじいさんだ」

「悲堂、歌堂、慷堂、慨堂という支那浪人の四人組のひとりだ」

「悲歌

「四人とも自由民権論者だったらしい。自由民権運動の

電話をかけに行った子分が、慷堂の在宅を知らせた。

俺は砂馬に連れられて、初めて斎田慷堂に会った。

初めて訪ねたときの慷堂の家は、砂馬の家とそんなにちがわない粗末さだった。ちがうのは、門構えだけがヤケに立派なことだった。

俺たちは二階へ通された。

「君は張継君に似とるな」

と慷堂は俺の顔をじろじろ見て、ひとりごとのように言った。眼光

俺は牛鍋屋で丸万から、張継の名をすでに聞いていたから、

「アナーキストですね」

と言って、この慷堂は、そう言っちゃ失礼だが、

「さよう、アナーキストだけど――いや、アナーキストだからと言わんことには君たちに怒られるかもしれんが、張継君は、

張継は日本大学の出身だと慷堂は言って、

「日本にいたときは、

クロポトキンの名を口にするとは、この「じいさん」も古武士的な風貌に似合わずハイカラだなと俺は思った。

「日本を追われて張継君はフランスに行ったのだが、日本を去るときに、わしらに日本のラファエットたらんことを望みますと言いよった。大杉栄君もたしか聞いたはずだ。明治のあれは、屋上演説事件のときだから、四十一年のことだ。張継君が日本を追放されたのは、あの事件のためだが、大杉君もあれでつかまって起訴された。あのころの大杉君は、ちょうど君ぐらいの年だった」

と慷堂は私に言った。

「赤旗事件の前ですね」

と砂馬は言った。

明治四十一年六月、神田

「張継君もその屋上演説事件の現場で、いったん、つかまったが、仲間の支那人が奪い返してくれた。それで京都へ逃げたのだが、そこでつかまって、日本を追われることになったのだ。京都へ逃げるときにすでに国外追放を覚悟していたのだろう、わしたちにラファエットたれと言った」

「ラファエット?」

「フランスの将軍で革命家さ。フランスからアメリカに渡って、アメリカの独立革命に大いに尽力した人物だ。本国へ帰ると、ラファエットはアメリカですでに試験ずみの方法でフランスの革命を指導した。張君がそのラファエットを云々したのは、支那革命を援助して、日本の革命の参考にせいということだな」

「支那革命は

かげでは「じじい」と言っていた砂馬が、慷堂の前では

「日本の革命は……」

「

慷堂はふくみ笑いをして、

「支那革命には軍隊が参加しとった。それで革命が成就したのだ」

ここが重大な点だと、砂馬を見すえるようにして、

「革命家には、二つの型がある。大杉君も『新兵諸君に与う』のあの檄文を放っていたときと、晩年とはすこしちがってきたようだな」

その檄文とは非軍備論の翻訳で、大杉栄はそのため

「国家の強い権力に立ち向って戦うには、革命軍にもそれだけの実力がなくては戦えない。力と戦うには力をもってせねばならない」

と慷堂は言ったが、俺はバクーニンが共産主義に反対して、それは権力主義であると断じたのを思い出した。「国家主義的」共産主義ともバクーニンは言った。「権力の手段に訴えて、上から下へでなく。自由連合によって、下から上へ」とバクーニンは強調した。俺は慷堂の言葉に、権力主義のにおいをかいで、

「先生は共産主義に賛成なんですか」

と言った。砂馬が横から、無茶を言うなと眼で言わせた。

「

その慷堂が「わしら」と言わないで「わし」と言ったことに、俺はある感じを受けた。

「失礼しました」

理論闘争はやめようと俺は

「瀬良? 知らんな」

と慷堂は不機嫌そうに言って、

「この青年は、なかなか元気がいい。わしの若いときに、そっくりだ。酒をご馳走しよう」

――俺はそれまであんなに我慢していたキス(酒)を、その日、ガブ飲みしたのである。それは、お

絶えて行かなかった四の橋の、俺のおやじの家へ俺が足を向けたのは、死んだ俺のおふくろの思い出が俺を招いたのか。往来に面して鋳物工場があり、その奥の川っぷちに家があって、家へ行くには工場の横の、ズク(

なつかしい「

俺のおやじは俺の子供のときから、この鋳物屋をやっていて、せっせと文字通り汗みどろで働いているのだが、一向にうだつがあがらない。工場は俺の子供のときと、ちっとも変らないきたなさだ。おやじはノム、ウツ、カウの三拍子

上体は素っ裸のおやじが、ハタラキ(雑工)をどなりつけながら、仕事をしていた。俺の子供のときから見なれた姿であり、俺の子供のときとちっとも変らない姿である。機械工場やなんかとちがって、鋳物師のおやじは自分が先頭に立って働いている。自分でやらないと、気がすまないのでもある。

工場をのぞいた俺の顔に、熱風がむっと襲いかかった。息がつまりそうな暑さだ。コシキと、工場では呼んでいる熔解炉で、鋳物の地金を熔かしているからだ。コシキで熔解した地金(これが「湯」である)をユクミで運んで、鋳型にそそぐ。その熱が工場のなかにこもって、工場全体が熔解炉みたいなのだ。

俺は工場にはいらないで、外に立っていたが、おやじはその俺に気づくと、

「なんだ、この忙しいときに……」

俺をそうどなりつけた――と思ったが、なに、そのしかめ

そしてすぐ、おやじは、

「塩をくんな。塩を!」

と今度はほんとにどなった。

土俵場の柱にとりつけた塩入れ、あれとそっくりのものを、若いハタラキが、おやじへ捧げた。全くそれは、おそるおそる捧げたという恰好だった。

熱気で顔はおろか、裸の上体も真赤にした、まるで

水を浴びたみたいに裸の上体から汗をしたたらせたおやじは、塩をなめなめ、仕事をしているのだ。塩をなめたあと、瀬戸びきのヤカンの口から水をガブ飲みする。

フキの日は、こうして塩をなめなめ仕事をしないと、身体が弱ってしまうのだ。すごく汗をかくからだが、たとえば裸の皮膚に「湯」の

ところが、この時の俺にはまるで、神聖な仕事場が俺の出現でけがされたのを、おやじは怒って、塩で

左様、あの慷堂の家で酒をガブ飲みした俺は、せっかくのそれまでの摂生を、それでいっぺんに、ふいにしてしまったわけだ。

それを俺は、特別の好意で治療してくれているセツルの若い医者に対して、相すまぬことだというふうに考えた。小便がやっと澄んできたのに、これでまた濁り出した――とあっては、セツルの医者に申しわけない。そこをひとつ、なんとかごまかさねばならぬと思った。

もう治療してやらぬと言われたら困るというより、そうなったらそれで、かまいはしないという俺の腹だったが、さきさまの好意をふみつけにしたことになるのが、いやだったのだ。弱ったなと思った俺は、そこで名案をあみ出した。

名案? いや、バカな考えだが、俺にはこんなバカなところがあるのだ。バカな俺なのである。

フキの日のおやじみたいに俺は、塩こそなめないが、水をガブ飲みした。朝から水を飲み通しで、一時間おきぐらいに小便が出るようになって、しめしめと俺はほくそ笑んだ。名案とはこれである。

ついでに書いとくが、フキの日には、塩と一緒に水をガブ飲みしていても、朝一回小便をすると、夜まで出ない。それほどすごい汗を流す、これもひとつの証拠である。

診療所へ行って、小便の濁りをしらべられるあのコップへ小便をする直前に、俺はあらかじめ小便をしておいた。そうして尿道をいわば浄めておいて、コップに小便を取ったのである。

絶え間ない小便で尿道は洗われていたが、それでもちょっと、やはり濁っていて、

「おや……」

と若い医者は言って、俺の顔を見て、にやりと笑った。

俺も黙って、にやりと笑った。医者は何も言わなかったが、俺も何も言わなかった。

俺の名前は、四郎と言うもんだから、四番目の息子みたいに思われがちだが、俺は次男なのである。母親のちがう三番目の息子は、三男らしい三郎という名だ。では、俺の兄貴の長男は、なんという名かと言うと、五郎である。

おやじは六郎という名なのである。そのおやじが長男を五郎と名づけ、次男の俺を四郎と名づけたのである。

おやじは六人目の子だったから、六郎と名づけられた。その子に、五郎、四郎、三郎という逆算的な名を与えたのは、なかなかしゃれたというか、ひねった感じながら一種の心憎さも味わえるのだが、いやなに、ほんとは名前を考えるのが面倒臭かったのだと、おやじは白状したことがある。

今でこそ俺も、心憎いなんて言うが、子供の頃は自分の名前がいやでしようがなかった。

「こら、シロ」

と、犬が叱られているのを聞くと、自分に言われたみたいに首を縮めた。

「バカだね、シロは」

なんてのも、俺のことでなく犬のことだと思っても、うんざりしたものだ。

おやじは俺の名を「シロー」でなく「シロ」と呼んでいたのだ。

シロ勝て、アカ勝て――運動会の綱曳きのあの応援、あれも、シロの勝ちならいいが、シロの負け! となると、同級生が、

「シロ負けたあ」

「シロ、シロ、弱いシロ」

と俺の顔を見て、はやし立てた。

「シロはいやだ。四郎はいやだ」

と俺は家でだだをこねた。おふくろは同情して、四郎の上に何かつけましょうかと、おやじに言ったものだが、

「シロでいい」

とおやじは一言の下にしりぞけた。

俺の下に女の子でも生れたら、おやじは

妹がもしいたら、年ごろになっても「要視察人」の俺のためにどこへもお嫁に行けないと、妹をさぞかし

「ああいうのを

と逆におやじを慰めてくれる人もあったそうだ。それほど異常な犯罪と見られたのだ。

俺は中学へやって貰ったが、長男の五郎は小学校どまりで、おやじに手を引っ張られて、鋳物場へ立たされた。おやじの商売をつぐため、いや、つがされるために、おやじと一緒に工場で働かされた。子供のときから仕込んでおかないと、腕のいい鋳物師にはなれないというのがおやじの意見で、なまじ上の学校へやると、この商売をいやがるからという気持もあったようだ。

鋳物の本場の川口で修業してきたおやじは「砂むぐり」と一種の蔑視的な呼び名がつけられている鋳物屋という自分の商売を誇りにしているわけではなかったが、自分の腕を息子に残しておきたかったのだ。自分の腕には誇りを持っていた。

俺を中学へやってくれたのは、次男の俺は「砂むぐり」がいやなら、ほかの商売をやれというところだろうが、思えばおやじの温情をむざむざと裏切った俺なのである。

工場をのぞいた俺は、兄貴の五郎が、俺の子供のときから顔馴染のスミタキ(熔解工)のじいさんと一緒に、コシキの側でセンドメをやっているのを見た。熔解炉から流出する湯の調節をやるのがセンドメの役である。俺の顔を見た兄貴は、おやじとちがって、

(おお、来たか)

と、なつかしそうな微笑を送ってくれた。

ここらで鋳物をつくる段どりを、ちょっと説明しておこうか。今の言葉で言うと生産工程、これは四つに分れている。

砂の鋳型をつくるカタゴメ――この作業が第一工程で、鋳物の原型をカナワクのなかに入れ、そのまわりに砂を詰めて、その原型を取り去ったのが鋳型である。その鋳型へ、地金を熔かした「湯」を注入するのだが、その前に第二工程として「湯」をつくる熔解作用がある。

その熔解工は通称スミタキと言って、うちの工場には古くからそれ専門の職人がいた。鋳物師とは別にこれは熔解師と呼ばれているほど、このスミタキの仕事は専門の技術を要するのである。

鋳物師のカタゴメもむずかしい仕事で、これはおやじが自分でやっていた。ナマガタと言って、水分をふくんだ砂で鋳型をつくるのだ。砂だらけになって働くので、「砂むぐり」というのはここから来ている。

この鋳型作りは、水のふくませ方、その砂の押し工合(おやじは地下足袋をはいて、足で踏んで押していた)などに微妙なコツがあって、永年の修練が必要なのだ。鋳物のよしあしは、この鋳型の出来工合にかかっているとさえ言われる。

さて、その鋳型に「湯」をそそぐ第三工程ののちに、第四工程として仕上げ作業がある。鋳造された品物の砂落し、

カタゴメ作業、「湯」をつくる熔解作業、鋳型に「湯」をそそぐ注湯作業、これをやる日をフキの日と言う。毎日やっているわけではないから、特にフキの日と言うのだが、

「さ、明日はフキだ」

となると、家中が緊張したものだ。

原型をつくるのは鋳物工場の仕事ではなく、それ専門の木型屋に出すのだが、それができてくると、

「さ、フキだ」

となるのだ。このフキという言葉は、どこから来たのか。ふいごで風を吹く、その「吹き」だと、俺はおやじから聞いたことがある。コシキで地金を熔かすのに、俺の幼い頃は、たしか、木炭のカタズミというのを使っていたように覚えているが、やがてそれがコークスにかわった。それを燃やして、地金を熔かすほどの熱を出させるために、ふいごで風を送るのだ。コークスになっても、堅炭の時分と同じ、タタラという踏みふいごを使っていたものだ。

そう言えば、コシキというのもひどく旧式のもので、熔解炉と言えば、熔鉱炉の小型みたいなのが連想されがちだが、形はストーブを大きくしたような、見たところひどくお粗末な、あれでまあ、よく鉄が熔けるもんだと不思議に思えるくらいの

このコシキに風を送る、ふいごで風を吹く、それからフキというのがはじまったと俺は聞いた。すると、熔解作業だけがフキということになるわけだが、熔解した「湯」を鋳型にそそいで鋳物をつくる、その全体の作業をフキと言っていた。今でもそう言っているようだ。

このフキには材料代、燃料代をはじめとして相当の金がかかる。俺のおやじは道楽者の上、

そのくせ、工場の者を連れて派手に飲み歩くことが好きで、朝帰りには、よくウマが家までついてきた。俺は死んだおふくろが、びんの毛を手で掻きあげながら、そっと質屋へ飛んで行く姿を、幾度見たか分らない。

世帯の苦労に女の苦労、あらゆる苦労のしずくめで、おふくろは死んで行った。しかもその死に際に、おふくろは、

「おとっつぁん、ごめんなさい」

と、自分がさもさも至らなかったみたいに、おやじに詫びた。いまいましいったら、ありやしない。

おやじは男泣きに泣いていたが、

「なんでえ」

と俺は思った。俺はおふくろが好きだった。

おふくろが死んだのは、俺が小学生の三年のときだった。それから一年もたたないうちに、三郎のおっかさんに当る後妻が、俺の家へやってきた。俺が夕暮の街で、コウモリと遊ぶような少年になったのは、それからのことである。兄貴の五郎はおやじから、鋳物のコツを習わせるんだと雑工なみに工場で働かされていた。

兄貴とちがって中学へやって貰った俺なのに、それがヘンに曲って行ったのは、おふくろと死に別れたことにも原因がある。だが、俺がテロリストになったのは、いわばそんな感傷からではない。

俺は中学四年のときに、大杉栄の本を読んだ。恐ろしい人のように言われ、恐ろしい本のように言われていた大杉栄の本を、俺は恐ろしいという

中学四年生の俺には、読んでもよく呑みこめない部分が多かったが、呑みこめた部分は俺の若い血をかっと燃え立たせた。つづいて俺が、大杉栄の訳したクロポトキンの『青年に訴う』を読んだときの昂奮は、今もって

「

俺は俺のおやじの生活を特に悲惨だとは思わなかったし、たとえ悲惨だとしても自業自得だと思っていたが、俺の周囲は、クロポトキンの言う「悲惨な生活」にみちみちていた。それとくらべて、俺はおやじを悲惨だとは思わなかったわけだが、それだけに俺は多くの悲惨を知っていたとも言えるのだ。でも、俺がもしも、こうした本を読まなかったとしたら、俺の知っている悲惨を、この社会の不合理な仕組みの故とは知らないで、その人々が「なまけ者」だからなのだと思っていたにちがいない。思いつづけていたにちがいない。

「なまけ者」は逆に、働いても働いても食えない貧乏人を、悲惨な生活に陥れていることでヌクヌクと遊んでいられる少数の人たちなのだ。その恐ろしい真実を俺は本を読んだことで知ったのである。学校へなど行くと、ろくなことはないと、おやじが言ったのは、こうなると、いくらか当っていたようだ。

俺はそのころ、近所の貧しいが美しい少女に、淡い恋心めいたものを寄せていた。もちろんこっちだけの片想いである。

肺病やみらしい蒼い顔をした父親は、新聞紙に包んだ弁当箱をかかえて、毎朝、割引電車でどこかの工場へ通っていたが、それが少女の母親に言わせると「

彼女は自分で今度は周旋屋へ行って、奉公先を

『青年に訴う』のなかの次のような部分は、そのまま、日本の現実なのだった。大杉栄の古い訳をまたぞろここへ持ち出すのはどうかと思うが、俺の思い出につながる、俺にとっては大きなショックだったそれを、ここにやはり転載したいと思うのである。

「

訳が古いと言うよりは、内容自体が、こういう説き方自身が古いと言ったほうがよさそうだ。そしてこんなことはもう常識になっていると言うよりは、資本家を単に人間的な悪玉にする見方は間違っているとも言える。しかし当時の俺には、これで初めて、社会を見る眼を開かせられたおもいだった。

俺はどうしたらいいか。クロポトキンはその解答を俺にさし示していた。

「諸君の取るべき道は二つある。諸君は良心を曲げても自分の安居逸楽が出来る間は、そして人々がそれをさせて置く間は、人道などは俺の知った事じゃないと云って了うか、然らざれば社会主義者の中に投じて全社会の改革に従事するかの、二つのとるべき道がある。これは必ず到着すべき論理的結論である」

社会主義者の中に俺は身を投じたいと思った。それにはどうしたらいいか。このとき俺は砂馬慷一に会ったのである。――

兄貴の五郎は、おやじの眼を盗むようにして、俺のそばに来た。俺を路地へ引っ張って行って、

「何か用か」

「いいや、ちょっと遊びに来たんだ」

「奥で待ってなよ」

うーんと俺は生返事をした。おやじの後妻に会うのは、うっとうしい気持だった。

「四郎はまだカタギにならないのか」

「カタギ?」

「嫁でも貰って、早く身を固めちゃ、どうだ」

そう言う兄貴だって「部屋住み」のため女房を持ってない。だから俺は、俺も結婚したいと思った女がいたんだがと、口に出して言うのは

「せんだって女が四郎を訪ねてきたぜ」

モダン・ガールだったと兄貴は言って、

「お前の居所を知らせてくれって……」

照子だなと俺は思った。照子は俺に会いたくて、ここまで来たのか。千駄木の方は、ただ下宿屋だと言っただけだったから、見当がつかないので、四の橋の鋳物工場を探して、わざわざここへ来たのか。

「それで……?」

「知らせていいもんかどうか、分んないから、ごまかしといた。知らせていいんなら、今度訪ねて来たとき、教えておく」

と兄貴は親切に言ってくれたが、俺は、もう駄目だ、もう来ないだろうと思った。照子は俺に会いたがっていたのかと、その心を知った今、照子とはもう会えないだろうと、なぜかはっきりとそれを俺は感じた。――

慷堂から砂馬を通して、

「瀬良という男のことが分った」

という言葉が俺に伝えられたのは、俺のリン病も、治療作業の仕上げ工程にはいって、ブウジイによる治療をやっているときだった。仕上げと言えば、もう簡単のようだが、このブウジイ療法というのが、ほんとは治療工程のなかで、もっともいやなもので、最後にもっともいやなものが待っていたのだ。悪質の

それまでの、てめえのヨシコのさきを、てめえの指でつまんで、あらぬ方を睨んでいるなんてのは、心理的にただいやなだけで、このブウジイの肉体的苦痛に比べれば、物の数ではない。その苦痛というのも、痛いんなら痛いとはっきりしてるんなら、まだしも、鈍い苦痛がなんとも言えぬいやな感じで、じわじわと迫ってきて、それを一定の時間、じっとこらえていなくてはならぬのだから、悪質と言いたいのである。

ブウジイは日本語で「消息子」と訳されている。医学用語のこの「消息子」とは何か。辞書を見ると「尿道、

入される。尿道の拡張が目的で、拡張させた上で殺菌液を注入するのがブウジイ療法――なんとも、はや旧式な、鋳物屋を笑えぬ旧式さだが、そんな妙な棒を、ひとのヨシコのなかに串焼きみたいに突っこんでおいて、何分か放っておくのだから、放っておかれる身はたまらない。旧式の旧式たる

入される。尿道の拡張が目的で、拡張させた上で殺菌液を注入するのがブウジイ療法――なんとも、はや旧式な、鋳物屋を笑えぬ旧式さだが、そんな妙な棒を、ひとのヨシコのなかに串焼きみたいに突っこんでおいて、何分か放っておくのだから、放っておかれる身はたまらない。旧式の旧式たるそれが一遍や二遍ならまだいいけれど、細いのから、だんだん太い棒に移って行く。毎日、その拷問が執拗に続けられるのである。尿道の側管に忍びこんだリン菌を、そうして絶滅させるんだそうだが、まるで女遊びに対してバチが当って、いや、バチを当ててやると、俺はわざと苦しめられているみたいだった。

そのブウジイ療法の中途で、俺は慷堂からの伝言を聞いたのだが、その慷堂の家へ行ったちょうど前の日のことである。俺は前に、ボル派の組合のオルグを道に待ち伏せして、ひとりひとり殴ったと書いたが、そのひとりの大学生

「よお」

と俺は与太者みたいに声をかけた。

「やあ」

と奴も言って、苦笑を浮べた。

(なんだ、このヒョウロクダマ! もう一度、殴ってやろうか)

と俺は奴を睨みつけてやった。

ところで俺が、ヨシコに棒を突っこまれて、ベッドにへたばっていると、なんと驚いたことに、奴がそこへはいって来て、俺の係りの若い医者に、

「よお」

と言った。

「やあ」

と医者は言った。二人は友だちだったのである。

その日以来、俺はもうセツルの診療所へは行かなかった。とっても、行けたもんじゃありゃしない。どの

俺のリン病も、せっかくの、この大事なドタン場に来て、一挙に逆戻りか。ながい間の忍耐我慢も、これで一遍にフイになるのか。かまうもんかい。いっそ、振り出しに戻って、もう一度、あのいやなウミが吹き出してくりゃいいんだ。盛大に噴き出したほうがいいくらいだ。そう思った。ざまあ見やがれと言うもんだ。俺は自分をそうして笑ってやりたいのだった。ボルの仲間にのめのめとリン病をなおして貰ったとあっては、胸糞が悪いと俺は

あのとき、俺は全く、なんとも言いようのない屈辱感に打ちのめされたものだ。アナ系の組合員を、ごっそりと持って行きやがったボル派の、あの大学生崩れのオルグの友人とは驚いた。俺の組合を一挙に裏切らせた奴の友人となれば、あの医者だって、俺の敵だ。敵のお世話に、俺はなっていたのだ。

そのとき、俺はヨシコのなかにブウジイを突っこまれてさえいなかったら、ベッドからすぐさま飛びおきて、あの大学生崩れの横っ面を、思い切りひっぱたいて、それから、その同類の医者を――まさか、これは、ひっぱたくわけにも行かないから、医者には、

「アバヨ!」

と思いきり憎ったらしく言って、ペッと床に

「畜生!」

と思っただけで、それがもう膀胱のほうにキュッとひびきやがって、

「イテテ……」

とネをあげざるをえないざまだった。ベッドにへたばった俺は、屈辱感に文字通り打ちのめされた形だった。

大体、丸万にここを紹介されたときに、あらかじめ警戒すりゃよかったのだとも思うし、こんなところを紹介しやがった丸万の奴も丸万の奴だと思うが、いやもう、後の祭だ。歯を食いしばった俺の耳に、聞くまいと思う会話が、ツンツンと鋭く聞えてくるのも、くやしかった。低い声なのだが、だから、よけい刺戟的に、針のさきで突っつかれるみたいに響いてきた。

「今度のパニックは、相当こたえたろうな」

と医者は言った。

「すごいね。クビ切り、賃下げで大変だ。

と大学生崩れは言った。

「組織も、のびたろう」

と医者は言った。医者のくせに、こんなことを言うのは、ボル派の大学生崩れと同じ穴のムジナであることを俺に告げる。

「民心は険悪化してるね」

とも医者は言った。

「それを外へそらせるために、今度の内閣はおそらく支那へ手を出すだろう」

と大学生崩れが言った。何を、しゃらくせえと俺が口のなかで罵ったとき、医者が、

「対支非干渉のスローガンで、無産政党は共同闘争に出ているが、スローガンや声明だけじゃ駄目だな。大衆闘争に盛りあげなくちゃ……」

「そうなんだ。俺たちのほうも、アジ・プロ活動を一生懸命やってるがね。今の様子では、どうかな。相手が軍刀を持った内閣じゃ、とても、おさえ切れないだろう」

「居留民保護の名目で、出兵か」

「その名目でとどまればいいが……」

「いやねえ」

と看護婦が――こいつまでがボル派の口調で、

「不景気の打開を外国侵略で解決しようというのね」

「帝国主義の当然の方法だな」

と言いながら、医者はブウジイを抜きに俺のところへ来た。

ツベコベ言やがって、このタンコアマ(おしゃべり)と、俺は腹が立ってならなかった。口さきだけで、大口を叩いてやがる。ツベコベ言うくらいなら、総理大臣を刺したらどうなんだ。イクジなしにかぎって、ツベコベ言やがると俺は苦り切っていたが、それらもみんな、俺としたことが、こんなツベコベ派の世話になったのかという屈辱感から来ていることだった。

ブウジイからやっと解放された俺はベッドからおりると、壁に向って、エテマタをはき、ズボンをはいた。そしてベルトをしめて、ひょいと、うしろを向くと、

「よお」

と大学生崩れが言った。

「やあ」

と俺は言って、いけねえ、さっきの、これは反対だと気づいた。さっきは俺が挑戦的に「よお」と言って、向うが「やあ」と答えたのだ。

それが逆になっていた。すでにこのとき、敗色は明らかなのだった。

「知り合いか」

と医者が言った。大学生崩れは黙ってうなずいて、まじめな顔で、

「年は僕たちのほうが、ちょっと上だが、闘争経歴ではずっと先輩だ」

そう、ぬかしやがった。ひやかしの語調でないのが、よけい、いけない。これには俺も参った。

もしも俺がその大学生崩れだったら、このとき、きっと医者に向って、

「こんな奴のリン病なんか、なおしてやることはない」

と言っていたにちがいないのだ。

ところで、医者は医者で、

「知り合いか」

ともう一度言って、

「帆住先生から、特別のお声がかりで、この加柴さんは、絞首台を覚悟した人物なんだからってね。特別に大事にしてあげてほしいと言われたんだ」

この医者は俺がボル派の敵と承知の上で面倒を見てくれていたのだ。俺は完全に打ちのめされて、そこを出た。

――類は友を呼ぶと言うのか、この屈辱感は、もうひとつのちがった屈辱感を、つづけて俺の心に呼びよせていた。それはあの照子のことだ。照子が四の橋の工場を訪ねてきたと兄貴から知らされたときは、照子の奴、俺にやっぱり

照子をつかまえて離さない男は、一体どういう奴なのだろう。照子にリン病をうつし、おかげで俺までリン病になったのも、そいつのせいだが、そんな奴だのに、そんな奴からやっぱり照子が離れられないなんて、そいつはどういう男なのだろう。いつだったか、照子は、

「兄さんは、まさか、文士じゃないでしょうね」

と言った。まさかとはなんだいと俺は言った。瀬良照子をクラ替えさせた男は、文士なのか?

次の日、俺はひとりで斎田慷堂の家へ行った。二階へ通されると、先客があって、それは若い陸軍の将校だった。赤い頬をした童顔の将校を、

「

と慷堂は俺に紹介したが、軍人

「はあ」

心のなかでは、なんだ、こんな青二才が中尉? と(肩章の二つ星で、はじめから中尉とは分っていたが)、新しく思いきり軽蔑していた。

「これは、加柴四郎君というあばれん坊だ」

と俺をそう紹介した慷堂は、俺がむっとしたのを面白がっているようで、軍人が嫌いならボルも嫌いな俺を一層むっとさせようとするかのように、

「この北槻中尉はレーニンの研究家だ」

「先生」

と中尉が、低いが強く、

(こんな、えたいの知れない男に、そんなことをおっしゃっちゃ困ります)

と言わんばかりだった。

「研究しとると言っただけで、実行しとると言やせん」

すでに酒がはいっているらしく、ひどく好機嫌の慷堂は、今度は中尉をからかうみたいに、

「この加柴君は福井大将を狙撃した虚無主義者の仲間だ」

「ふむ」

きっと俺を睨んだ中尉は、

お、面白れえや、斬るなら斬ってみろと、俺は肩を怒らせて、睨みかえしてやった。

慷堂は、うしうしと犬の

「血の気の多いこのあばれん坊は、まだ何をやらかすか分らん」

俺のことをそう言って、

「北槻中尉も、なかなかの激情家だな」

「だって、先生……」

「わしだって、大杉栄とつきあいのあった男だ」

「先生が?」

童顔を醜く

「北槻中尉だって、レーニンとつきあっとる」

ワッハッハと慷堂は笑って、

「カタキ同士の君たちを、そのうち、わしが仲良くして見せる。国を憂えている点では同じさ」

「国を……?」

と俺は言った。ちがう――と言おうとしたとき、俺の心に、俺は何を憂えているのだろうという疑問が来た。

「砂馬君だって、しょせんは、そうだ」

慷堂はそう言って、鋭い眼で俺を見据えて、

「あの狙撃事件のとき、君は一体いくつだったのだ」

「十九です」

「十九?」

そんな

「もっとも、わしだって、その年ごろはもう、大いにあばれとったな」

俺はこのとき、北槻中尉が慷堂の前で、教師に訓戒されている学生みたいにしゃっちょこばってるのを見て、なんでえといった気持で、慷堂にわざとなれなれしく、

「先生は自由民権運動をやってられたそうですね」

言い終らないうちに、

「やっぱり、君はまだ若いな」

慷堂はまたもや、ワッハハと笑って、

「あれは、わしがまだ子供の時分のことだ。わしの国でも民権論者が暴動をおこしたから、子供心にも覚えてはいるが、あれは、明治十……七年か」

「でも砂馬さんが先生は自由民権論者だったと……」

「それは、わしの先輩の悲堂先生などのことだ」

その悲堂から自由民権思想を教えられた自分ではあるがと言って、

「わしを、いくつだと思っとるのだ。三年前、君らの仲間が福井大将を襲ったとき、わしはちょうど五十だった」

「へーえ、わりと若いんだな。見たとこ、ずいぶん

と俺はおどけて言った。この老けようでは砂馬が「じいさん」と言うわけだし、往年の自由民権論者と見たのも無理はないと思った。

すると、中尉が俺の非礼をたしなめる感じの至極いんぎんな語調で慷堂に、

「先生は支那で苦労なすったので、きっとお年以上に……」

「オベンチャラ言ってらあ」

俺としては口の中で言うつもりだったのに、つい声になっていた。

「なんだと」

と中尉は気色ばんだ。

「困ったね」

これでは酒は飲ませられんと慷堂は言って、

「よし、支那の話をしよう。このあばれん坊は、今し方、話に出た張継君の若いころにひどく似ているのだ」

と中尉に、なだめるように言って、

「張継君は殺されたかもしれんな」

俺は俺が似ているというこの旧アナーキストの悲運を聞いて、思わず、

「どうしてですか、先生」

とみに俺もいんぎんになっていた。

「今、ちょうど、支那の話を北槻中尉としていたところなのだ。孫文が死んだのは民国十四年の三月だが、その年の暮に、張継君たちは国民党に向って、共産党や第三インタナショナルときっぱり絶縁すべしと決議をつきつけたのだ。張継君らの

孫文はつとに共産党に対して

「跡目をついだ

「どうなんでしょうか。共産党の勢力はかなり強いらしいんですが」

と中尉は

「なーに、一時は

「でも、孫文が容共政策を取ってから、ほんのまだ数年ですのに、たちまち農村までが赤化して……」

「農村は、そりゃ、すぐ赤化するさ。土地解放は、タナからボタ餅だからな」

「ですから、国民党が今さら駆共を叫んでも……」

俺はまぜっかえすように、

「レーニンとおつきあいがあるだけに、だいぶ共産主義に同情しますね」

と中尉に言った。昨日の屈辱のカタキを取ろうとしている観がある。

「やめんか!」

大喝一声ののち、慷堂は、

「わしも土地解放には賛成なのだ。革命は賛成なのだ。日本も土地解放が必要だ。今のような状態では、百姓が悲惨すぎる。北槻中尉も農村の出身だから、そこは分るだろう」

「よく分ります」

「日本にも革命がぜひとも必要なのだ。ただし、わしの考えている革命は赤色革命ではない」

けわしい表情を慷堂は、ふと、ゆるめて、

「支那の共産党の面白い話をしようか。土地解放だけじゃなくて、あらゆるものの解放を行なっとるのだ。武漢あたりでは、スーシャンラオホオという革命口号がはやっとるそうだ。漢字で書くと、思想落後だ。男が女をくどいて、色よい返事が貰えぬときは、お前さんは思想落後だと言えばいいのだ。新しい女性をもって任じている女たちにとって、これほどの侮辱はない。思想落後と言われることは反革命の

俺は言葉に窮して、へどもどした。慷堂は愉快そうに、

「共産党は全く面白いことをやりおる。武漢では、裸婦遊街という痛快な催しをやりおったそうだ。女性解放のデモンストレーションだ。素っ裸になって遊街――デモンストレーションを行なおうというのだ。これはさすがに、ほんとに裸になって出て来た勇敢な女はたった八人しかいなかったそうだが、いやはや、こういうのを

「裸男遊街はやらんのですかね」

俺が茶々を入れると、

「君は瀬良なんとかいう女の子のことを、わしに聞いとったな」

この慷堂に俺はこの前、瀬良という支那浪人を知らないかと聞いたのである。砂馬が瀬良照子のことをしゃべったにちがいない。砂馬は俺には、娘が銘酒屋奉公をしている支那浪人の娘を知らないかとは、まさか、同じ仲間の慷堂に聞けたものではないと言っていたのだが、これで見ると、それほど慷堂と砂馬とは親しくなったのか。

「いや、瀬良という支那浪人のことですが」

俺が言うと、

「瀬良などと言うから分らなかったのだ。それは

と慷堂は言った。

「猪沢……?」

「それが君の探しとる娘の父親の姓だ」

「すると、瀬良は母親の姓ですか」

当り前のことを聞くなといった顔で慷堂は、

「猪沢市太郎はわしらの古い同志だ。最初の

俺は指をくって、まさしくそれが瀬良照子だとうなずくと、

「猪沢とはそれから、第三革命のとき、東北革命軍を援助する際も一緒だった」

その慷堂に北槻中尉が言った。

「それは

「そうだ。わしたち日本の同志も身命を

波瀾の歴史を――それにみずからも参加している過去の歴史を、慷堂は淡々と語るのであった。

「勝ち誇った袁世凱はみずから帝位に即こうとした。ここで帝政が実現したら、中華民国は雲散霧消、そうさせてはならぬと、わしらは支那に渡って反袁革命軍に身を投じた。わしはさきに話に出た梶川悲堂と

「それが東北革命軍ですか」

北槻中尉はリンゴのような頬をいよいよ紅潮させていた。

「革命軍になくてはならぬものは武器弾薬だ。それの調達を日本のわしらが引き受けた。日本で調達して、わしらはそれを支那人に送ろうと企てた。これはついこの間のような気がするが、左様、わしがちょうど四十のときだったな」

「武器の入手は、先生、軍からの払い下げでなかったら、不可能だったでしょうが」

北槻中尉は声をひそめて言った。

「名前は言えぬが、軍にはちゃんと、

時の首相は

それに対して首相はこう答えた。青島は列国の眼の光っている国際的海港であるからして、もしも日本が支那革命のために武器の

「さすれば議会でも問題になって、首相としての責任を問われる。そうなったら、どうなるか。君らとこうして会うだけでも迷惑至極だ」

と剣もほろろ、とりつく島もない有様だった。だが、このまま引きさがってはと、

「それでは次の件をおうかがいいたします。支那革命に日本が手をかすことは絶対ならぬというご趣旨とは察せられますが、では、支那のほうから日本に武器を買いに来た場合はどうなるんですか」

悲堂と慷堂はこもごも首相に食いさがった。

「閣下としては、日本のほうから支那革命を援助するという形になっては、それはお困りだろうと思うが、もし支那のほうから、支那革命を援助してくれという意味ではなく、ただ日本にものを買いに来た場合も、日本政府としては、それは支那革命を援助することになるからという理由で、絶対許さないというご方針ですか」

「支那自体がどうしようと、それは内政上の事柄だから日本政府のとやかく言うべき筋合いではない。だからまた、君ら個人が支那のために尽力するのは自由だが、日本政府までが一役買っていることにされては迷惑だ。とにかく、今日の話は何も聞かなかったことにする」

こうして話を打ち切られて、武器積み出しの諒解を得られないままに辞去せざるをえなかった。その去り際に、

「青島にはいつ帰るか」

と首相から問われて、

「一週間ほどのちに……」

と悲堂は答えた。

こうなったら支那側から人を寄越させるより他はないと、悲堂と慷堂はその工作のため青島に渡ることにした。袁世凱はすでに帝号を称して即位、支那革命は

青島に渡ると、現地の日本軍の軍司令官からただちに出頭せよと来た。第一次大戦に参戦した日本は、青島をドイツから奪ってそこに占領軍を置いていた。その軍司令官からの呼び出しである。てっきり退去命令だと、覚悟して行くと、首相より内命があって便宜を与えよということだから安心するがいい――そうした司令官の言葉だった。

「急転直下とはこのことだな。武器も門司から青島に来るし、これで万事うまく運んで、東北革命軍は反袁の軍を進めたのだ」

ふーんと俺は

「日本の軍人――しかも現役の軍人で、この革命軍に援助を惜しまなかった人もあのころはいたものだ。坊子駐屯の連隊長などは職を賭して革命軍を助けておった。列強の

「はっ」

と北槻中尉はゴロを食った(

「あの時分の商社にも、なかなか気骨のある人物がおったな。青島のある商社の支店長は革命軍に軍費の貸付けをしてやったものだ。だが、この東北革命軍も時利あらずで、残念ながら敗退した。革命の大事業は一朝一夕では成就しない」

俺は俺で、俺の考えている革命におもいを致していた。

「猪沢市太郎は青島にいて、満州からの徴募兵の世話を焼いとった。東北革命軍は満州から兵を募っておったのだ。大メシぐらいの連中を相手に、

この慷堂をも、支那浪人と呼んでいた俺は、いけねえと首を縮めた。すると慷堂が、

「君は、兵役はどうなのだ」

「クジのがれです」

と俺は言ったが、明らかに

「悲堂先生は今どうしておられるのですか」

と北槻中尉が言った。

「支那メシ屋をやっとるよ」

「へー?」

「なに、なかなか立派な支那メシ屋だ」

「それにしても……」

「そうだな。悲堂先輩は支那のために、一身をなげうって、いや一生をなげうって尽してきた。それが今日、その支那は排日の、打倒日本帝国主義のと……いや、支那だけが悪いのじゃない。それにしても、支那に一生をかけた梶川悲堂には、たまらんことだな」

慷堂はぽんぽんと手をたたいた。俺の死んだおふくろによく似た女中を呼んで、酒を命じて、

「梶川悲堂は自由民権運動の急進的な壮士だったから、日本の革命を考えていたのだ。君の……」

と北槻中尉をまるで睨みつけるようにして、

「君らの考えているご親政の革命とは大分ちがうのだが、日本の革命はなかなかむずかしいからその前に支那の革命をと考えたのだ。予行演習と言うかな。自分もそれで中国革命党に入って、支那革命に奔走したのだ。つづいて日本の革命をという意図だったのだが、志破れて、支那料理屋のオヤジになりおった」

なぜかワッハッハと

「テキヤの丸万君はどうしとるかな」

急に俺を今度は睨みつけて、

「あれもただのテキヤじゃなくて、革命家だったようだな」

「同志です」

と俺は慷堂を睨みかえした。俺までが今は革命家廃業かと言われたみたいで、

「今でも彼は革命家です」

「しばらく会わんが、元気かな」

丸万には俺もずっと会ってなかった。砂馬を慷堂にひきあわせたのは丸万だが、慷堂の口振りだと、砂馬は急激に慷堂に近づいているにもかかわらず、丸万自身は慷堂との間にみずから距離を置いているようだった。その推察を事実と知らされる日が――五月一日が間もなく来た。

露店仲間に黒旗をぶっ立てさせて、メーデーに参加してみせると、かねて丸万は豪語していた。その豪語の実現を俺に見せようというのか、メーデーに出てこいと丸万が言ってきた。俺はしかし、出て行かなかった。俺の持っていた組合をボル派にそっくりさらわれた俺は、みっともなくて、アナーキストの同志の前に顔が出せたものではない。

ボル派はこういう場合――と言ってもボル派の組合がアナ派にさらわれるという場合はないのだが、しかし、そういったような場合、オルグの俺はよそへ配置される。そういう仕掛けになっているようだが、自由をたっとぶ俺たちのほうでは、そんな官僚組織みたいなことはしない。自分で開拓した組合は、自分があくまで面倒を見ていて、それが潰れたら、よそへ回して貰えるなんて、そんな甘いことは許されなかった。自分でまた新しく開拓しなくてはならない。それを俺はやってなかった。ヤチモロの四郎さんは、ウツツを抜かしたガセビリに逃げられて

俺はメーデーのデモを街で見ていた。赤旗でうずまったなかに、少数ながらも、印刷工のかかげる黒旗を見たときは、俺の胸はじーんとなった。畜生! と俺は心のなかで叫んだ。

そうだ、畜生! で思いついたが、俺のリン病は――あれなりもう診療所へは行かなかったけど、最後の仕上げにかかっていたということはもうなおっていたということだった。あれきり放っておいても、俺が望んでいたような、いや、恐れていたから望んでいた悪化はなかった。そうなると俺も、あの大学生崩れはたとえどんなに

「おっ!」

と俺は叫んだ。丸万の奴が、新しく作ったでっかい黒旗をぶっ立てて、仲間をひきつれて得意満面でやってきた。仲間と言っても五六人ほどで、長蛇の列をなしている赤旗のデモとくらべると、恥しいみたいなものだが、それだけにまた意気

これでは全く、今の俺は革命家を廃業している。なにくそと俺は歯をきりりと噛み鳴らした。

丸万の姿は俺の眼の前から去った。俺の眼の前は赤旗でみたされた。丸万はいつか、俺が大学出の玉塚英信を呼んできて研究会をやろうとしたら、ボルの真似みたいだと(それは俺自身の言葉だが、丸万の軽蔑的な表情が俺にそう言っていたから俺が口に出して言ったのだ)丸万はせせら笑った。その丸万が、赤旗のなかに黒旗を割りこませて、ボルの真似をしているじゃないか。

そうした丸万の姿がいかにも悲壮なようで、

大衆からてんで遊離している。ボル派の革命方法を信じない俺は、大衆というのをボル派みたいな考え方で見てはいない。それにしても、こんなことでは、俺たちの考えている革命も駄目だ。

ここらでまた、爆弾でもひとつ、ドカンとやるか。ボル派みたいに組織組織では、革命的エネルギーは昂揚しない。

どうしたらいいか――俺は玉塚英信に会って、話し合ってみようと思った。ついでに、照子をクラ替えさせた文士のことも聞いてみようと思った。

玉塚の勤めている出版社に、俺は出かけて行った。会うと、玉塚は変におどおどしていて、最初からどうもおかしいなとは感じられたが、彼はボル派に転換しかかっていたのだ。そうと知ってたら、こんな態度じゃなく、はじめから、いきなり殴りつけてやるところだが、そんなことをなんにも知らなかった俺は、

「金を借りに来たんじゃないよ」

とことわって、

「若い文士にちがいないんだが、こんな奴、いないかねえ」

やっぱりこれをまっさきに口に出した。

(照子のほうが、やっぱり俺には重大問題なのか)

と自己嫌悪を覚えながら、

「いずれは名もない三文文士にちがいないんで、タマさんなんかは知らないかもしれないがね。玉の井の女をイロ(情婦)にしてて――それを最近、よそへクラ替えさせたんだが、そんな文士の

「さあねえ」

度の強い眼鏡のツルに手を当てて、顔全体を俺の眼から隠すようにして、彼は、

「そのことで、君――そのことだけで、それを聞くだけのことで、僕に会いに来たのかい?」

玉塚は詩を書くほかに翻訳もやってるんだが、それにしても翻訳調丸出しだ。第一それが、俺には、むかむかっと来て、それに自己嫌悪も手伝ってよけいカンが立って、

「それが、どうしたと言うんだ」

革命家を廃業したみたいなことを言うない。そういう意味だったが、玉塚は俺の怒声に、びくっと身をひいて、横の空椅子を自分でひっくりかえしたりして、

「暴力はよせよ」

「なに言ってやがる」

「四郎さんに僕も会って、とっくり話がしたいと思ってたんだ」

真剣というか神妙というか、それにひかれて、

「なんの話だ」

と俺は言ったものの、

「かんじんの話の、まだ返事を聞いてないね」

「文士のことかい」

玉塚は面倒臭そうに首を横に振った。

「知らなきゃ、いいんだよ」

「四郎さんが川向うの女に惚れて

「そうかい。どうせ俺が惚れる相手は、淫売ぐらいなもんなんだ」

「文士の

と彼は言って、語調を変えて、

「僕の噂を、四郎さん、聞かなかったかい?」

「タマさんも女に惚れたのか」

「そんな話ならいいんだが」

彼は眼鏡の奥から俺の表情をうかがいながら、

「ボル派に寝返ったって噂が立ってんだ」

俺は初耳だった。それは、それだけ俺が同志から離れていた証拠だ。見離されていたとも言える。そうした俺は、玉塚の噂を聞いてなかったと相手に知らせるのは癪で、聞いたとも聞かなかったとも言わず、黙っていると、

「俺はいま弁証法を勉強してるんだ」

「唯物弁証法……?」

「だからって、アナーキストを廃業したわけじゃない」

「廃業なんて言うなよ」

「廃業なんかしないよ」

「廃業なんて言葉を使うなって言うんだ」

「僕はアナーキストとして弁証法を勉強してるつもりなのだ」

「大学を出て、まだ勉強してるのか」

大事なのは行動だ。俺はそう言いたかったのだ。行動がすべてだ。これが俺たちの信条だ。

「弁証法的アナーキズムというのを僕は考えたいんだ」

「考える……? 行動を考えろよ」

「その行動のための、もっとしっかりした理論が、僕らには必要だと思うんだ。そのため僕は弁証法的唯物論を勉強してるんだ」

「勉強で革命ができるかよ」

と俺はどなった。こんな奴に相談してもはじまらない!

俺は砂馬に会った。

「ズー

と誘われて、浅草のどじょう屋へ行った。ズー鍋とは、なまず鍋のことだが、なまず鍋屋というのはなくて、どじょう屋でなまず鍋を食わせるのだ。

「どぜう」と平仮名で白く抜いてある紺のれんをわけて、店にはいると、時分どきのせいもあって、たたきの土間には、客がいっぱいだった。いずれも車夫馬丁といった風態の客ばかりだ。どじょう屋の客とは、そういうものだった。一日の仕事を終えた職人なんかが、仲間と一緒に鍋をつついて、一杯やる、そういう場所だったのだが、きょう日は、どじょう鍋と言うと、なんか特別の珍しい食い物みたいになっている。それをいかにも江戸前の食い物みたいに思いこんで、イキがってる若い会社員などが、わざわざ女の子を、珍しい魚料理にでも誘うみたいにどじょう屋へ連れて来たりしている。食欲よりは好奇心で来たらしい女の子は、鍋に並んだまるごとのどじょうを見て、気味悪がって、

「あーら、いや」

と悲鳴みたいな声を出している。

山の手あたりから、こうして客が、名物でも食うみたいな顔をして来ているのは、昔を思うと、おかしなものだ。そうだ、山の手なんてのも、昔の言葉で、今はもうない。下町に対する山の手で、そう言や、四の橋の、俺のおやじの工場のあった、あのきたない川沿いも山の手だが、普通、山の手と言うときは、屋敷町――高級住宅地帯のイメージをともなっていたものだ。だのに、その山の手に工場なんかができたのは、俺の記憶している分では、俺のちょうど小学生時分からのことで、あの川沿いの一帯も、急にその時分から、ごみごみした本所深川と同じような風景に変って行ったのだ。

第一次世界大戦――これを欧州大戦と当時言っていたが、それに参戦して青島攻略と南洋群島の占領に成功した日本は、そのころ、急激に工業力を

原っぱに棟割り長屋が建った。建ったと思うと、どこからともなく、住み手が集まってきた。それは工場の職工たちである。山の手というイメージからおよそかけ離れた職工の住宅街ができた。

四の橋と三の橋の間の古川橋にできた、そうした住宅街の、棟割り長屋のひとつに、職工時代の砂馬は若い職工たちと一緒に住んでいた。もっとも俺が砂馬に会ったときは、すでに職工をやめて、画家みたいに髪をながくのばして、若いくせにまるで牢名主みたいに長屋で、にらみをきかせていた。こわがられていたと言うほうが正確かもしれぬ。

初めて砂馬に会ったのは、俺が中学五年生のときだった。このときから、俺の運命は狂い出したのだ。すでに大杉栄などの本を読んで、社会主義かぶれのした少年だったとは言え、砂馬に会わなかったら、俺にも別の人生があったはずだ。

どじょう屋の土間を通って、俺たちは座敷にあがった。俺は靴をぬいで、砂馬は

「ズー鍋に酒だ」

と砂馬が注文した。

俺たちの隣りには、落語に出てくる横丁のご隠居といった老人が、ひとりで、どじょう鍋を前にして、ちびりちびり酒を飲んでいた。最初、俺たちに、ちらと眼を向けたきり、あとは知らん顔で、それも俺たちだけのことでなく、座敷の誰にも眼をくれないで、もっぱらひとりで酒を楽しんでいる。

砂馬と向い合った俺は、砂馬を先輩として立てて、壁のほうの席に彼をすわらせていた。その俺の背後には、俺からは見えないが、二人の子供を連れた若い夫婦者がいて、いたずら盛りの子供たちの監視で眼が離せないようだった。

「斎田さんとこで、加柴はだいぶ、オダをあげたようだな」

「タイヘイ(兵隊)がいやがったからさ」

「兵隊……?」

「北槻とかいう……」

「兵隊じゃなくて、あれは将校だ」

「あ、そうか」

俺は苦笑して、

「どっちにしても嫌いだね」

「なにしに行ったんだ」

「あの家へ行くと、いつもキスが出る。よほど、みいりがいいんだな」

「いつもって、そんなに行くのか」

「まだ二回だけどね。一回は砂馬さんと一緒だ」

「今度また一緒に行ってみよう」

「いつも

「ひとのことより、自分の生活はどうなんだ」

この砂馬のリャクの相棒を、このところ、俺はつとめていない。

「下宿屋にいれば、メシだけは食える」

「ドヤヒン(下宿料)は?」

「払ってない」

「そいじゃ、下宿屋もネをあげてるだろう」

ウフフと俺は笑って、固めた

「なるほどねえ。加柴の四郎さんに、そうやって、あばれられちゃ、かなわねえからな」

「いいや、あばれやしない。おとなしいもんだ」

それは、うそじゃない。下宿料を払わなければメシを出さないと、下宿屋のおやじから宣告されたとき、ああいいよと俺は言ったのだ。全くおとなしいもんだった。そして俺は、安下宿のまずいシャリのかわりに、

おやじは驚いて、出入りのナガシャリ(ソバ)屋や近所のヨオシャリ(洋食)屋に、俺からの注文は受けつけるなと厳命した。俺は平気な顔で、遠くのウナギ屋へ、極上のナガタン(

とうとう、俺にベンカン(勘弁)してくれと、おやじは頭を下げた。下宿料がとれないのより、ゲンナマ(現金)を払わされるほうが、かなわない。

俺はおやじに言った。下宿料を俺は払わないと言ってんじゃねえんだよ。金がはいったら、利子をつけて払ってやらあ。

安下宿屋を俺は何もいじめるつもりじゃない。金の無いときは無いんだから、しようがないんだ。

金がほしいと思わないときは、俺には金が無いのだ。今の俺がほしいものは、金じゃない。だから、俺には金が無い。――

火のはいった小さなコンロを女中が運んできた。つづいて、ズー鍋を持ってきて、コンロの上にのせた。

「酒を早く、くんな」

と砂馬が言った。

「はい、はい」

子供みたいな山出しの女中が、一生懸命働いている。鍋のなまずは、まだピクピク動いていた。つい今し方まで、

血のついたそのなまずのひと切れを、俺は箸でつまんで自分の鼻さきに持って行った。

「なにしてんだ」

砂馬があきれて、

「この店は、あがったなまずなんか、使っちゃいねえよ」

俺は黙って、なまずを鍋に返してからニヤリと笑って、つぶやきの低さで、

「血のにおいに飢えてるんだな」

砂馬は

「分るよ」

と言った。

なに言ってやがると、俺は思った。

そう思うんなら、この砂馬などに会わなきゃいいのに、俺は寂しかったのだ。気持が凶暴になってるくせに、あるいはそのために、寂しくてしようがない。それが俺を砂馬に会わせたのだ。

「あの娘は、その後、どうしたい」

その砂馬に俺は、

「ちがうんだよ」

と言ったが、砂馬は聞き流して、

「斎田さんのところへは、あの娘のことを聞きに行ったんじゃないのか」

さっきは、斎田慷堂のところへ、何しに行ったと聞いた砂馬だ。

「そうだけどさ。ちがうんだったら」

俺は革命家廃業みたいな自分の現在が、自分でたまらないのだ。だが、それをリャク屋の砂馬に言う気にはなれない。

すると当の砂馬が、

「分った、分った」

またそう言った。

「お互い、女の問題じゃない。俺もほら、加柴と一緒に、私娼窟、女郎屋、待合と回って歩いたことがあったな。あのころの俺は、自分をなににぶっつけていいか分らなくて、やけになったもんだ。今の加柴はあのときの俺と同じなんだろう。あのときに、そうだ、あの娘に初めて会ったんだな」

酒が来た。砂馬はさっそく銚子に手をやって、

「うえー熱い」

指を耳にあてて、

「すごい

俺はその銚子をむんずとつかんで、

「そいで、今の砂馬さんは、あのころとはちがって、自分をぶっつけて行けるものが見つかったわけか」

「まだ、その、見つけた、つかんだと、はっきりは言えないがね」

俺は盃をあげて、やーと形式的に砂馬に言って、

「砂馬さんはあの北槻中尉と仲良しなのかい」

「どうして?」

「斎田さんは、あの中尉を俺とも、そのうち、仲良くしてみせると言った。今はカタキ同士でも、国を憂える点では同じだと言った」

「加柴はそれでなんと答えた」

「別になんにも……」

熱い酒を俺は立てつづけに飲んで、

「あれは軍人のくせに、すこしボルかぶれのほうじゃないかな」

「そうじゃないだろう。いや、そうじゃない」

「だってレーニンを研究してるとか……」

「参考にしてるんだろう。あの北槻中尉は俺にこう言ってた。軍人として国のために命を捧げるのはいいが、今の日本の、金

「なるほどねえ。分るね。砂馬さんの言葉じゃないが」

「なんだ、その皮肉な言い方は」

砂馬はネギの箱を取って、箱ごと傾けてザクを、まるで

「北槻中尉の言うことは、そこまでは俺たちと同じなんだが……」

「北槻中尉は錦の御旗をぶっ立てて革命をおこそうと言うんだな。黒旗や赤旗じゃなくて……」

物騒な話も、まわりがまわりだから、平気でできる。

「そこが、ちょっとちがうんだがね」

慎重な語調で言って、砂馬は箸を鍋に向けて、

「ボルとは絶対、俺たちは手を結べないが……」

錦の御旗と黒旗の同盟は可能であるかのようなその口ぶりに、

「砂馬さん。それは、ちょっとちがうどころか、根本的にちがうね」

「軍を、しかし、抱きこんだら強いからな」

「だからって、ツァーを中心に推し

「いや、ツァーの国とはちがうからな。そろそろ、なまずが煮えたぜ」

小皿に自分がさきに取って、

「ロシアのテロリストと言えば、ゲルシュニの話を斎田さんはしなかったか」

「俺が聞いたのは、もっぱら支那革命の話だ。ゲルシュニと斎田さんと、どんな関係があるんだ」

ゲルシュニはロシアのテロリストの偉大な指導者である。捕えられてシベリアに送られ、終身懲役の刑で監獄に幽閉された彼は、キャベツ

「斎田さんはゲルシュニに会ってるんだ」

事もなげに砂馬が言うのに、え? と俺はテコボク(箸)からなまずを取り落しそうになった。

「俺も斎田さんからその話を聞いたときは、たまげたな」

脱獄したゲルシュニはウラジオストークへ逃げのびて、そこで船に乗って日本へ潜入し、そしてアメリカへ渡った。

「ゲルシュニが日本へ来たときは、孫文もちょうど日本にいて、この二人を梶川悲堂なんかがこっそり会わせたんだ。そのとき、あの慷堂先生も一緒だったんだ」

砂馬はそれまで斎田さんと言っていたのを慷堂先生と呼んだが、それが今は不自然でなく聞えた。

「慷堂先生が俺たちに眼をかけてくれてるのは、自分もかつてはテロリストだったからだ。今は、ちがった革命のほうを考えているから、そんな昔のことはおくびにも出さないが……」

ふーんと、俺は

「あの慷堂先生はやっぱり、相当な人物だな」

俺も慷堂先生と自然に言っていた。このとき、砂馬が、

「俺は支那へ行ってみようかと思ってる」

急に話題を変えたようだったが、そうでなくて、

「慷堂先生が俺に、行ってくるがいいと言うんだ」

その夜、俺たちは吉原へくりこんだ。いや、ヒンシケ(金がない)の俺は、砂馬にオンブして登楼したのだ。砂馬に対してそれだけ俺も心を許したというわけだ。と言うより、俺は砂馬のことを革命家廃業かと思っていたが、そうでないと知らされ、そうした砂馬に心をひかれたのだ。それはつまり、斎田慷堂に俺がすっかり心をひかれたということでもあった。

「ゲルシュニ……か」

酔った俺は、げっぷみたいにくりかえし、これをつぶやいていた。

「ゲルシュニ……か」

名は聞いていたが、もちろん本人に会ったことはない。それだけに俺の心のなかで、偶像のような存在になっている。それほど尊敬していたこのテロリストを慷堂がじかに知っているということは、そうした慷堂をも尊敬させずにはおかない強い作用を俺に及ぼした。慷堂がにわかに俺には、その言うことならなんでも聞かずにはいられないといった抗しがたい力を持った人物に見えてきたのである。

砂馬と一緒の女郎買いは、あれ以来初めてのことだった。あれとは、吉原で砂馬が「面白い遊び」をしようとして、ことわられ、追い出された夜のことである。俺にとっては、俺がクララこと瀬良照子を知った夜である。

この前とちがって二流の上ぐらいの家だったが、砂馬はおなじみさんとして遇されていた。これならいいと俺は安心した。

砂馬のなじみの若い女が出てきて、ひとまず酒ということになった。

「こちらの兄さんに、いい子を世話してくれ」

と砂馬はやり手婆あに言った。

「はいはい。どんなおいらんがいいでしょうね。お若いから、やっぱり若い子でしょうね」

俺に言わないで、やり手は砂馬に聞いた。酔っていた俺は、

「俺が若いから、若くないほうがいいね、親切なおいらんがいいね」

と言った。つまらんことを言ったものだ。

「さ、兄さん」

「うん」

クララが言った、おトコつけましょう、あれのことだが――その夜の俺は、とんと、それが駄目だった。クララの場合は、顔を見ただけでもすぐゴロマクのが常だった俺のヨシコが、てんで駄目なのだ。おいらんがそのヨシコを、なれた手つきで撫でたりするが、一向にききめがないどころか、むしろ逆である。大年増のくせに真赤なヤチカクシ(腰巻)なんかしてやがって、それも逆効果だった。

「兄さんたら、お若いのに、どうしたの」

そんなことを言われると、いよいよあせってきて、駄目である。相手に恥をかかしちゃ悪いと思うと、よけい、いけない。親切は親切なおいらんだったが、サービスされると、いよいよいけない。てんでアイカギが合わせられない。

「どうしたんだろうな、酔いすぎたかな」

「兄さんは、これでオトナになるのよ」

慰めるように女は言った。

「俺はもうオトナだい」

「ほんとのオトナになるのよ。そんときに、いっぺんは、こういうことがあるものらしいわ」

「そうか。ほんとのオトナになるのか」

――この夜から、ふたたび俺の運命は狂いはじめたのである。

[#改ページ]

斎田慷堂の家で会った北槻中尉と俺は同志のつきあいをはじめたのである。慷堂がその仲立ちをしてくれたことは言うまでもない。

北槻中尉と俺とを慷堂はかねて「仲良くして見せる」と言っていた。けっきょくその言う通りになったのは俺としてちょっと

ボル派はひどい弾圧をうけていた。セツルで会ったあの大学生

ボル派ともとはひと口にそう言っていたが、今はそれが共産主義者と社会民主主義者とにわかれていて、弾圧を食っていたのはその共産派のほうだった。社会民主主義者は無産政党のボスにおさまっていた。

三・一五、四・一六と毎年つづいて、大量検挙のあったその翌年のメーデーは葬式行列と嘲笑されるほどのみじめさだった。メーデー参加の一万五千の労働者に対して一万二千の警官が動員された。こんな状態では、労働者を組織して革命をおこすなどということは、夢みたいな話だった。

しかもブルジョア政治は腐敗をきわめていた。疑獄事件が続出し、政党は党利をはかることに忙しく、ただただ政争にあけくれている。選挙と言えば、財閥からの献金を公認候補に八千円の五千円のと軍資金に分配して、買収が公然と行われ、代議士はもはや国民の代表ではなく財閥の代弁者にすぎない。しかも当選した代議士はその日から利権

その年の十月に、陸軍の現役将校が集まって、

「現状はもはや黙視するに忍びない……」

北槻中尉は隊付将校に特有の

「軍人が

俺は顔をしかめた。保革油の臭いが俺は嫌いなのだ。だが軍人というのは総じてこの臭いがする。俺がその臭いに顔をしかめたのは、つまり軍人というものに顔をしかめたことなのかもしれぬ。軍人が蹶起しなかったら国の建て直しはできないかのような独善的な考え方――軍人だけが国を背負って立っているようなその思い上りは、たしかに俺の顔をしかめさせていた。

俺のしかめ面を北槻中尉はどう取ったのか、

「軍の上層部はこの団体を快く思ってないようだが、その点は心配無用……」

と俺に言った。この会は中佐少佐級の将校が主体となっていて、北槻中尉などの青年将校は末席につらなっている形だった。北槻中尉はしかし、自分たち青年将校の革新的意欲が原動力になって、佐官級の人々をこうして動かしたのだと思っていた。

「軍の中枢部の幕僚将校がこの団体に結集している以上、上層部もこれを弾圧することは不可能だ。それどころか、上層部をもかならず動かせるし、上層部のなかでも心ある人はすでに自分たちの決意に共鳴している」

と中尉は言って、その決意の明記された文章を俺に示した。それには「国家改造をもって終局の目的とし、これがため要すれば武力を行使するをも辞せず」という言葉が会の目的として書かれていた。

「武力の行使か」

俺は痛快感を覚えながら、中尉に質問した。

「軍隊のことはよく知らないが、自分たちで勝手に武力が行使できるのだろうか」

「勝手に?」

「命令系統はどうなっているんです。命令なしに武力の行使が許されるのだろうか」

「戦闘綱要に、ちゃんと独断専行ということが許されている」

昂然と中尉は言った。

「大事なときには、命令を待たないで、独断専行してもいいのだ。それが結局、上官の意図と合致し、天皇陛下のみ心に添い奉る場合は、独断専行を行なっていいのだ。いいと言うより、自分たち青年将校が口火を切らなかったら、事は行われない。命令を待っていたら、いつまでたっても、事は始まらない」

――丸万から俺が変節を難詰されたのはちょうどそのころだった。

「金に眼がくらんだのか」

俺は俺の眼から火が出るくらい、くやしかった。あさましいリャク屋から足を洗ったとは言え、俺は金に眼がくらんだような暮しはしちゃあ、いなかった。あんまりくやしすぎて、

「

と俺は笑い出した。それは逆に丸万を怒らせて、

「大杉栄を殺した軍人どもと、おめえは乳くりあって……なんてことだ」

「乳くりあうなんて、変な

「大杉先生にすまねえとは思わねえのか」

「それは、こっちの言いたかった科白だ。大体、砂馬さんを慷堂先生にひきあわせたのは、丸さんじゃないか。俺が慷堂先生と知りあったのも、そのためだ」

「砂馬さんはあのままじゃリャク屋になりさがってしまう、あのときはそう思ったからなんだ。砂馬さんはどうしてる」

「支那へ行った」

「支那へ何しに?」

「支那から満州へ潜入したようだ」

慷堂の紹介状を持って、満州の馬賊に渡りをつけて、砂馬は北満の吉林省へ行った。

「砂馬さんには砂馬さんの考えがあるようだ」

俺は砂馬がなぜ阿片の密培地にもぐりこんだか、その意図は知らなかった。

「俺は、四郎さんにだけは俺たちと一緒に、黒旗を守って貰いたかった」

「丸さん。俺はたとえ軍人とつきあおうと、俺の胸ン中には、ちゃんと黒旗がぶっ立ててあるんだ」

「俺はたとえ俺ひとりになっても、黒旗を守って行くんだ」

丸万は拳を固めて眼に当てると、わっとガンスイ(涙)をバラして、男泣きに泣き出した。

「丸さんよ。俺は自分では、丸さんたちを裏切ったとは思っちゃいねえんだ。もうちょっと見ててくれ」

年があらたまると、俗に「三月事件」と言われている陸軍のクーデターが企てられた。クーデターによって政権を奪取し、軍の独裁政権を樹立しようという企てである。その計画案は次のようなものだった。

1 二月中、大規模に無産三派連合の内閣

2 三月、労働法案上程の日を期し、破壊、政権奪取を決行する。この日、首相官邸、政民両党の本部を爆破する。

3 小川博士の計画による大衆一万人動員を行う。八方より議会に対しデモを行い、各縦隊の先頭には計画に諒解ある幹部を配して統制を取る。また各縦隊には抜刀隊を置き、必然的に予期せらるべき警官の

4 軍隊は非常集合を行い、議会を保護するとしてこれを包囲し、内外一切の交通を遮断す。またあらかじめ将校(主として桜会のもの)を各道路に配し、縦隊に対し、国民大衆の要求は軍部が貫徹すべく努力するをもって一切を委し秩序を保つべきを要求する(各縦隊に配しある幹部はこれを実行す)。

5 この情勢に於て、某中将(この氏名は最後まで秘匿され、今日に至るも明らかでない)はK、T両少将のいずれか一名と他の数名の将校を率いて議場に入り、各大臣に対して「国民は今や現内閣を信任せず、尾垣大将を首相とする内閣をのみ信頼す、今や国家は重大の時機に会す、よろしく善処せらるべし」と宣言し、総辞職を決行せしむ。

6 S首相代理以下に辞表を提出せしめ、大命は尾垣大将に降下する如く、あらかじめ準備せるところに従い策動す。

俺は投爆班の一員に加えられた。というより、みずから買って出たのだ。

北槻中尉らの青年将校は、保革油の臭いとともに軍人臭をぷんぷん放っていて、地方人(民間人)を何か見くだしているふうがあった。革命はしょせん、軍人の手をまたなければできないと思っているようだ。俺は地方人の誇りと名誉にかけて、ぜひとも投爆の仕事に当りたいと頑張った。

その投爆班は、実際は民間人にまかせることになっていた。計画案に出てくる小川秋明博士の主宰する右翼団体の者が投爆担当と決定したのだ。そのなかに俺も加えろと強硬に売りこんだのである。俺は福井大将を狙撃したテロリストの一味という前歴がたたって、右翼の奴らからヘンな眼で見られていた。それを俺はこの際、一掃したいという考えもあった。

だが、投爆者をみずから買って出たのは、それだけの理由ではない。投爆の魅力が俺の血を

テロリスト時代の俺は爆弾をつくるのにどんなに苦心したことか。山の工事場に、人夫に化けてはいりこんで、爆破用のダイナマイトをくすねたり――それを思うと、軍から簡単に支給され、入手できる今度の場合は、なんだかあっけないくらいだった。慷堂も指摘していた、軍を抱きこむことの重要さをしみじみと感じさせられた。

だが、俺はこのクーデターが成功したあかつきは、どういうことになるのか、それは深く考えなかった。考えないようにしていたとも言える。投爆ということそれ自身に胸をおどらせていたようだ。

三月になっても寒かった。寒いある日、俺は慷堂の家を訪ねた。今度のクーデター計画に、民間人として参加しているのは小川博士で、慷堂は参画していなかったが、内情は知っているらしく、

「尾垣大将の権勢欲に利用されねばよいがね」

とひややかに批判的な言葉を吐いた。

「尾垣大将は自分から動いたのでなくて、皆から

と俺は言った。

尾垣大将は当時の内閣の陸軍大臣だった。

「小川秋明が担ぎ出したのだろうが」

慷堂は火鉢に炭をつぎながら、

「わしのことを小川秋明は社会主義かぶれしておると言っとるが、

「偵察的準備」としてのデモは二月末と三月初旬に行われたが、三四千人しか動員がきかなかった。慷堂の言う通り、笛吹けどもの感が深く、小川秋明の一万人動員案はあやしくなってきた。

決行の日が迫るにつれて、北槻中尉も俺に向って、懐疑的な言葉を口に出して言うようになった。今度の蹶起には大尉級以下の将校は参加させないという申しあわせが、かねて佐官級の将校の間で取りきめられていて、北槻中尉たちはそれを撤回してほしいと要求していたが、聞きとどけられなかった。その理由は、事が破れて罪に服するとき、遺族の生計に対して保証ができかねるから、少佐級以上の将校にかぎることにしたというのだ。

「筋は一応通っているが、だからとて、自分たち青年将校をしめ出すのは奇怪だ。手伝いだけしろというのは、おかしい」

あたかも上級将校だけでろうだんしようとかかっているかのようで、青年将校たちが考えているのとはちがう革命の構想かもしれぬという懐疑である。純真な青年将校たちをうるさがって、邪魔にしているのではないかとさえ疑われてくる。

一方、当の上級将校たちは、すでにわが事成れりとばかりに、小川秋明も加えて料亭で

「賞勲制度も考えにゃいかんなどと言っている。自分らに手伝わせて、その功労に対して勲章をやろうというのだ。馬鹿にしている。勲章がほしくて手伝うとでも思っているのか」

あんなことで事がおこせるのだろうかと北槻中尉は案じていたが、果せるかな、この「三月事件」は不発におわった。

俺はせっかく胸に抱いた爆弾を、あっさり取りあげられた。あっけなく入手した爆弾は、やはりあっけなく取りあげられた。

不発とはいえ、このクーデター計画はあきらかに叛乱予備罪に問われるはずのものだった。だが、この事件は

これも奇怪だった。政治的な取引きが行われたのではないかという疑惑を北槻中尉らが抱いたのは当然だった。

不発に終った原因は、軍の上層部が時期尚早という断定を下したためだという。だが、その陸軍の変心ということが、やがて、尾垣大将の変心というように伝えられてきた。

「慷堂先生が言ったように、尾垣大将はやはり政治的野心を持った人かもしれぬ」

と俺は思った。斎田慷堂と小川秋明とは対立していたから、俺は慷堂の言葉をその対立が言わせたものとも取っていたが、

「そうじゃないな」

と思い直した。

「尾垣大将が自分の政治的野心から考えて、不発に終らせたのかもしれぬ」

これはいわば慷堂派の北槻中尉らの見方でもあった。

事件の不発を憤ったこの北槻中尉たちは、連隊の近くの西洋料理屋で残念会を開いた。

それへ、小川秋明派ではない俺も招かれて出席した。

「自分らの手でやはり独断専行すべきだ」

「軍の上層部は信用できない」

そうした議論は、尾垣大将への不信になった。大将は軍のなかでもおさえがきく、そして政界にも

「切るか」

そんな叫びが座のなかから出た。

「誰が切るか」

「あたしがやろう」

と俺は北槻中尉に低い声で言った。

「君が……?」

まるでガンツケ(眼で因縁をつける)みたいな、中尉のその眼には、軍人独尊の光があった。

「あたしがやる」

俺は静かに言った。

「あんた方はまだまだ大事な仕事をして貰わねばならん身体だ」

「若いくせに老成ぶったことを言う」

北槻中尉は笑った。

「いやいや、俺は死にぞこないの人間だ。いつ死んでもいい人間なのだ」

俺はここで尾垣大将を暗殺することによって、テロリストとして信念を貫くことができるのだと思った。

「

右翼の若い者たちの間で、そのころ、そういう言葉が半ば公然と言われていた。俺の前でも平気で言っていた。殺す相手が大物であればあるほど、ハクがついて、ムショ(刑務所)から出たあと、いい顔で通れるという。そして事実そうなのだ。

口では天下国家を論じながら、しょせんは私利私欲のため、売名のため人を殺す、そういうのを俺は

尾垣大将を殺しておいて、俺は自分の生命が助かるとは思えなかった。たとえその場で射殺されなくても、当然、死刑の宣告を受けるだろう。軍人や右翼出とちがって、俺はテロリストなのだし、またそれをいざという時に明らかにするつもりだったから、死刑は覚悟せねばならぬ。単なる売名でこんな覚悟ができるか。

これは、これまでは北槻中尉にだって打ちあけられることだし、これまでも黙っていなくてはならないという必要はないのだが、ではなにゆえのその覚悟かと問いつめられた場合、ちょっとそうなるとうるさいから、はじめから何も言わないことにしていたのだ。

尾垣大将を暗殺することで俺は、大杉栄を虐殺した軍人というものに対して復讐しよう、復讐ができるのだと考えた。大義名分をひそかにそこにおいていた。公判廷で俺はこれをはっきり言うつもりだった。ここのところを、はっきりさせて、俺は死にたい。

これは軍人の北槻中尉に向って言えることではなかった。しかも、尾垣大将を暗殺するためのピストルの入手については、この北槻中尉が秘密裡に計ってくれることになっていたのだから、なおさらである。

軍人に復讐するためのピストルを、軍人を通して手に入れねばならぬというのは皮肉な話だった。皮肉というより矛盾か。それに眼をつぶったのには、わけがある。

福井大将の暗殺が未遂に終って、狙撃事件だなんてみっともない名をつけられ、しかもブル新聞に、あれは実弾でなく、単なる売名のための空弾を放ったにすぎないなどと書き立てられたのは、それに使用したピストルが駄目だったからだ。同志がわざわざ

あのときは、手製の爆弾も用意してあった。ポケットに入れてあったのだが、かんじんのピストルがなにしろそんな始末なんで、たちまち取りおさえられて、爆弾を使うところまでいかなかった。

その爆弾の製造計画には、はじめ俺も

そう言わないで加盟させてくれと泣いて訴えたが、中学校出の俺はインテリと目されて、当時俺たちの主義主張をひろめるために出されていた雑誌を、砂馬とともにあくまで死守せよと説得された。おまけに俺たちの連坐を防ぐために喧嘩別れの狂言まで仕組まれた。

同志は暗殺を決行した。それが狙撃で終ったのはくやしいが、精神は貫けたのである。同志は

砂馬も同様だった。俺たちは連坐をまぬかれたとはいえ、雑誌は潰された。俺たちもヌクヌクと雑誌なんかやっている気にもなれなかった。

機会があったら俺もやはりテロリストとして死にたいと思いつづけていた。それには武器が大事である。ねらった相手を火傷させるだけだなんて、そんなチャチなピストルではしようがない。俺は北槻中尉が軍のピストルを持ってきてくれるのを待っていた。

北槻中尉たちはしかし、ほんとは自分らの手でやろうと思ったのかもしれない。なかなかピストルをくれなかった。かかる重大な任務の遂行を民間人にゆだねるのを潔しとしない気持も分る。

だが、やがて、いやでも俺にまかせなくてはならない事態が発生した。

尾垣大将が陸相をやめたのだ。そして朝鮮総督になって京城に赴任したのである。

京城まで行って、それをつけねらうのは現役の軍人では無理だった。第一、イガ栗頭ではたとえどんな変装をしても、目立って駄目である。

刺客は民間人がなるよりほかはない。ここで初めて俺はピストルを手渡された。

ざまあ見ろと俺は心のなかで叫んだ。ひやっこいピストルを俺は胸に抱いて寝た。

東京を去るに当って、俺はアナーキストの仲間に会いたいと思ったが、酔ってうっかり変なことを口走ってもと、それを思いとどまった。俺は切ない孤独感に噛まれた。

俺はピストルを撫でて、切なさをまぎらせた。いっときもピストルだけは手離さなかった。

北槻中尉が俺のために壮行会を開いてくれた。と言っても、中尉のほかに青年将校が三人来ただけだ。

大森のカニ料理屋の一室である。あけ放った窓から、涼しい風が吹きこんでくるが、早くも夏が来たような暑さだったから、汗ばんだ肌を海風はねばつかせて、

部屋の下はすぐ海で、

俺はもうすこし早くピストルを貰いたかった。それを北槻中尉に言いたかった。

陸相をやめた尾垣大将はすぐ伊豆長岡に行って、そこにずっと滞留していた。俺はピストルを入手次第、大将をやっつけてやろうとひそかに長岡へ偵察に

どうして早くピストルをよこさなかったのか。それが俺を――せっかくの壮行会だが、不機嫌にしていた。

むっとした俺に酒をすすめながら、北槻中尉は青年将校たちと自分らだけのナシ(密談)を

自然というか必然というか、俺は俺のために北槻中尉らが壮行会を開いてくれたとはいえ、軍人の彼らと俺とは根本的にちがうのだという気持がそこにあった。そうした気持が俺にそのとき、ナシを打ってやがると心のなかでつぶやかせていた。それが自然と地の文句にも出てきたのだ。

今までも、そしてこれからも、突然、隠語が出てくる場合があるが、俺としてはかならずそこに必然的な、出てくるのが自然な気持があるのだ。もしも俺が女の足袋をヨコビラと突然、突如として言ったとしたら、そのときその足袋から俺は特別な強烈な印象を与えられていたのだ。それはタビじゃなくて、どうしてもヨコビラなのだ。

だが、人によって隠語をキザととるかもしれぬ。ひけらかしと見るかもしれない。お上品な方々はヒンシュクなさるにちがいない。たとえば、一度もムシにかまれたことのない、豚箱(留置場)にすらはいったことのない昨今の書斎派的左翼――おっと、これは昔の言葉だ、今は進歩的文化人と言うのだろうか、安全地帯でオダをあげているこの連中には、俺の隠語がお気に召さないことだろう。

隠語を俺は、ヤーさまになった丸万から聞き覚えたというだけじゃなくて、ヤクザや泥棒なんかと同じ房で暮したために隠語を使うことが自然と身についたのだ。だから俺はテキヤの隠語のほかに泥棒なんかの隠語も知っている。

そうした隠語を使うのはキザだ、ハッタリだと、人から思われることはかまわないが、俺が泥棒の隠語を使うことで俺たちアナーキストが泥棒と同じ

隠語なんか、ほんとは使わないほうがいいのだ。と知りながら、隠語がつい口をついて出てくるのはなぜか。

現在の俺に残されているのはこの隠語だけなのだ。

北槻中尉らの話を、聞くともなく聞いていると、軍の上層部には派閥があって、醜い勢力争いをしているようだった。ナワバリ争いだ。いや、マジメに書こう。いわゆる革新派にも同じような派閥があって、

そうした話のなかに真木大将という名がしきりと出てきて、北槻中尉はこの真木大将に心服している語調である。

「慷堂先生はどっちの派だ」

と俺はカニの

「先生は真木大将を信頼している。南一光と親しいせいもあるだろう」

南一光というのは右翼の一方の旗頭で、俺もその名は知っている。

俺は自分のことに話を移して、

「今度のことは慷堂先生にも黙って――黙って行くつもりだ」

俺の言葉に北槻中尉が黙って大きくうなずいたとき、足音荒く階段をどやどやと数人の客があがってきて、廊下を踏み鳴らすようにして、

「ここかな」

と無遠慮に座敷をのぞき回っている気配に、

「来たな」

北槻中尉は、きっとなって、

「かくれろ!」

と俺に言った。

その命令調が俺には気にくわなかった。俺は何も中尉の部下じゃないし、中尉の命令で動いている人間ではない。どっかと坐ったまま、

「サツかな」

警察なら軍人がおさえられるし、おさえるべきだ。そう思った俺に中尉は、ちがうと言って、

「この座をはずしてくれ」

「どうして……」

「君を内紛の巻きぞえにしたくない」

口ばやに言って、窓を指さし、

「そこから、早く……」

脱走しろと眼で言わせて、大きな下足札を俺に、

「これ……」

と差し出した。

「こいつはおもしれえや」

窓の外れの、ちょいと離れた下に、屋根が見える。しめたと、それに飛び移ろうとしたとき、股倉にかくしていたピストルがガチャリと板にぶつかって、ひやりとした。ピストルを俺は、さらしの腹巻にさきをくくりつけ、キンタマのわきにつるしていた。不審尋問にひっかかって身体をしらべられても、キンタマには手をやらない。

「

「おい、スケマ(はきもの)出してくんな。ひとりで、さきに帰るんだ」

下足番はそんな俺をあやしんで、下足札と俺の顔をかわるがわる見ている。

「早くしねえかい」

俺はどやしつけて、

「ちぇっ、おもしろくもねえ」

車をひろって、俺は運転手に、

「トロゲンだ」

「へ?」

「吉原だよ。早くやってくれ」

トロゲンなどという隠語が俺の口から自然に出るくらい、俺の吉原通いもイタについた。淫売買いから格があがって、女郎買いになったのだ。

いや、トロゲンの女はおいらんで、女郎ではない。ほかのシマでは女郎だが、それが吉原ではおいらんと呼ばれている。おいらんは吉原にしかいないのだ。と言っても、おいらんだって、女郎だって、それからガセビリだって、「毛祭」に別にかわりはない。

源氏名を若紫というおいらんが俺の

「おや、綺麗な人形を買ったな」

大きなガラス箱に入った藤娘の人形が、小さな茶だんすの上に、でんと飾ってある。

「ええ」

と若紫は言葉を濁して俺にお茶を出した。

「ああいうのは案外高いんだろうな」

誰かが買ってくれたものにちがいない。いい客がついたなと俺が見ていると、

「はい、兄さん」