[#ページの左右中央]

一五八八年の新版『随想録』の扉には、その標題の下に第三巻一冊と既刊二冊への増補六〇〇項が増加されたと印刷されているが、この書きおろしの第三巻は、結局、一五八二年版の余白に書き込まれた前記増補分の延長ないし溢流とも言うべきもので、そこに特に新しい提論はないようである。けれどもやはりそこには、進歩とか特徴とか言うべきものが確かに認められる。まったく著者モンテーニュは、今や紋章だの勲章だの、王室伺候だとか市長だとかいう肩書などを、いつの間にかきれいさっぱりと脱ぎ捨てて、フランスのジャンティヨムからソクラテス流の世界の市民になり変っている。一五八八年版の表紙には肩書きが取れてただモンターニュの領主と書かれている。そして彼はその書斎における読書執筆と彼のいわゆる夢想とをいよいよ自己の本領と自覚し、著作者エッセイストたることに徹している。従来はいささか消極的であった自己弁護も、今や全く積極的な自己表出となり、大胆に自己の根本思想を布衍し解明することに没頭している。その上さらに、自己を読者に知らせることから、読者をして読者自らを知らしめ、読者自らをして世界や宇宙に眼を注がしめることに、その重点を移してゆく。つまりモンテーニュの自己 は、この時、彼自らにとっても読者にとっても、己れ自らと世界とを知らせる、いわば顕微鏡とも望遠鏡ともなる光学機械、モラリスト・エッセイストという彼の本職にとって最も大切な道具となるのである。三の六「馬車について」の章なり三の九「すべて空なること」の章なりは、いずれも一の二十三、二十七、三十一、二の二十二章の延長であるとしても、何とそれは堂々として確信に満ちていることであろう。こういうところに第三巻時代のモンテーニュの面影が見られる。

[#改ページ]

この章以下の十三章は、全部『随想録』の一五八八年版に新たに加えられた部分であって、従来は、モンテーニュが四カ年にわたる市長職をおわって再びふるさとの城館に起きふしするようになった一五八五年の暮あたりから一五八八年の始めに至る間に、ほぼ継続して、大体配列されている順に書かれたもの(ヴィレの説)と信じられていたが、最近の研究によると(一九五三―五四年 Revue d’Histoire Litt raire 誌所載 Roger Trinquet: Du nouveau dans la biographie de Montaigne 参照)、これら十三章は、一五八五年六月から翌八六年の七月に至る間と、一五八七年二、三月頃から翌八八年の二月に至る間との、二つの時期にわかれて執筆されたことになり、その中間に約六、七カ月の中止期がある。モンテーニュがペストに追われて城館をあとに、家族を引き連れて諸所を放浪したのは、従来一五八五年秋冬の頃と推定されていたが、このモンテーニュ一生の中の最も苦難の多かった時期は、実際には一五八六年九月から八七年三月頃のことであったと思われる。この時期のことについては後出第十二章の始めの解説にゆずる。また巻末年表参照。とにかくモンテーニュは、市長をやめてから一五八八年まで、この七カ月ばかりの時期をのぞけば、前後二十五カ月ばかりの間、比較的平穏に執筆の時間をもったわけであるが、一五八四年に王弟アンジュー公が死んで以来、思いもかけずプロテスタント側の最高指導者であるアンリ・ド・ナヴァールが王位継承者になったので、フランスの政界はいよいよ紛糾した。特に西南部のボルドー方面は内乱がますます激しくなったから、モンテーニュは退職したとはいえ全然政治問題に無関係ではありえず、国王アンリ三世と、神聖同盟派のアンリ・ド・ギュイズと、かねて関係の深いアンリ・ド・ナヴァールと、いわゆる三人のアンリの間を奔走して、その調停に誠意を傾けた。そういう経験がこの章および第三巻第十章において、モンテーニュに「個人は混乱した社会の唯中でどのようにその良心を守りとおすことができるか」という問題を論じさせたのである。すなわちこの章では、モンテーニュも一方ではマキアヴェリと同様に政治と道徳とは別ものであると考えながら、なおかつ誠意信実はいかなる乱世においてもその徳を発揮するものであるとし、政治においても道徳を無視してはならないと言っている。しかし何と言っても政治組織、政治生活の中には不徳の介在は避けがたいものであるから、モンテーニュ自らはせいぜい調停者として働くくらいにとどまり、あまり政治の世界に深入りしたがらない。政治はもっと大胆なふとっぱらの人間に委せ、自分はやはりあくまでも自分の良心を清潔に保ちたいと思う。

raire 誌所載 Roger Trinquet: Du nouveau dans la biographie de Montaigne 参照)、これら十三章は、一五八五年六月から翌八六年の七月に至る間と、一五八七年二、三月頃から翌八八年の二月に至る間との、二つの時期にわかれて執筆されたことになり、その中間に約六、七カ月の中止期がある。モンテーニュがペストに追われて城館をあとに、家族を引き連れて諸所を放浪したのは、従来一五八五年秋冬の頃と推定されていたが、このモンテーニュ一生の中の最も苦難の多かった時期は、実際には一五八六年九月から八七年三月頃のことであったと思われる。この時期のことについては後出第十二章の始めの解説にゆずる。また巻末年表参照。とにかくモンテーニュは、市長をやめてから一五八八年まで、この七カ月ばかりの時期をのぞけば、前後二十五カ月ばかりの間、比較的平穏に執筆の時間をもったわけであるが、一五八四年に王弟アンジュー公が死んで以来、思いもかけずプロテスタント側の最高指導者であるアンリ・ド・ナヴァールが王位継承者になったので、フランスの政界はいよいよ紛糾した。特に西南部のボルドー方面は内乱がますます激しくなったから、モンテーニュは退職したとはいえ全然政治問題に無関係ではありえず、国王アンリ三世と、神聖同盟派のアンリ・ド・ギュイズと、かねて関係の深いアンリ・ド・ナヴァールと、いわゆる三人のアンリの間を奔走して、その調停に誠意を傾けた。そういう経験がこの章および第三巻第十章において、モンテーニュに「個人は混乱した社会の唯中でどのようにその良心を守りとおすことができるか」という問題を論じさせたのである。すなわちこの章では、モンテーニュも一方ではマキアヴェリと同様に政治と道徳とは別ものであると考えながら、なおかつ誠意信実はいかなる乱世においてもその徳を発揮するものであるとし、政治においても道徳を無視してはならないと言っている。しかし何と言っても政治組織、政治生活の中には不徳の介在は避けがたいものであるから、モンテーニュ自らはせいぜい調停者として働くくらいにとどまり、あまり政治の世界に深入りしたがらない。政治はもっと大胆なふとっぱらの人間に委せ、自分はやはりあくまでも自分の良心を清潔に保ちたいと思う。

だがこの告白は必ずしも彼自らに厳守されない。彼もまた自分の良心なり節操なりをけがさない範囲においては、相当積極的に政治的活動をする。もちろん第三巻においてもモンテーニュの個人主義は弱まるどころか、益々自分の体験を語り、自分を描き、自分を大切にするように説いているが(三の十)、一般社会に関する問題、政治の問題にふれることが、前二巻に比して著しく多くなっている。これはモンテーニュが、『随想録』という文筆活動をも自分の政治活動の一部と意識すること――これが自分の政治に関与するべく与えられた、或いは残された、一方法であると意識すること――が、いよいよ強くなった証拠とも考えられる。モンテーニュは自分について語ることがますます詳しくなるが、同時に人類一般に働きかけようとの意志も、益々強く、明瞭になる。

標題 De l’utile et de l’honn te とは、「有用なことと公正なこと」損得と正邪のいずれを優先すべきかというような意味で、それは第二のパラグラフ(「誰にとっても」……以下)の中に、実例と共に明らかにされる。

te とは、「有用なことと公正なこと」損得と正邪のいずれを優先すべきかというような意味で、それは第二のパラグラフ(「誰にとっても」……以下)の中に、実例と共に明らかにされる。

raire 誌所載 Roger Trinquet: Du nouveau dans la biographie de Montaigne 参照)、これら十三章は、一五八五年六月から翌八六年の七月に至る間と、一五八七年二、三月頃から翌八八年の二月に至る間との、二つの時期にわかれて執筆されたことになり、その中間に約六、七カ月の中止期がある。モンテーニュがペストに追われて城館をあとに、家族を引き連れて諸所を放浪したのは、従来一五八五年秋冬の頃と推定されていたが、このモンテーニュ一生の中の最も苦難の多かった時期は、実際には一五八六年九月から八七年三月頃のことであったと思われる。この時期のことについては後出第十二章の始めの解説にゆずる。また巻末年表参照。とにかくモンテーニュは、市長をやめてから一五八八年まで、この七カ月ばかりの時期をのぞけば、前後二十五カ月ばかりの間、比較的平穏に執筆の時間をもったわけであるが、一五八四年に王弟アンジュー公が死んで以来、思いもかけずプロテスタント側の最高指導者であるアンリ・ド・ナヴァールが王位継承者になったので、フランスの政界はいよいよ紛糾した。特に西南部のボルドー方面は内乱がますます激しくなったから、モンテーニュは退職したとはいえ全然政治問題に無関係ではありえず、国王アンリ三世と、神聖同盟派のアンリ・ド・ギュイズと、かねて関係の深いアンリ・ド・ナヴァールと、いわゆる三人のアンリの間を奔走して、その調停に誠意を傾けた。そういう経験がこの章および第三巻第十章において、モンテーニュに「個人は混乱した社会の唯中でどのようにその良心を守りとおすことができるか」という問題を論じさせたのである。すなわちこの章では、モンテーニュも一方ではマキアヴェリと同様に政治と道徳とは別ものであると考えながら、なおかつ誠意信実はいかなる乱世においてもその徳を発揮するものであるとし、政治においても道徳を無視してはならないと言っている。しかし何と言っても政治組織、政治生活の中には不徳の介在は避けがたいものであるから、モンテーニュ自らはせいぜい調停者として働くくらいにとどまり、あまり政治の世界に深入りしたがらない。政治はもっと大胆なふとっぱらの人間に委せ、自分はやはりあくまでも自分の良心を清潔に保ちたいと思う。

raire 誌所載 Roger Trinquet: Du nouveau dans la biographie de Montaigne 参照)、これら十三章は、一五八五年六月から翌八六年の七月に至る間と、一五八七年二、三月頃から翌八八年の二月に至る間との、二つの時期にわかれて執筆されたことになり、その中間に約六、七カ月の中止期がある。モンテーニュがペストに追われて城館をあとに、家族を引き連れて諸所を放浪したのは、従来一五八五年秋冬の頃と推定されていたが、このモンテーニュ一生の中の最も苦難の多かった時期は、実際には一五八六年九月から八七年三月頃のことであったと思われる。この時期のことについては後出第十二章の始めの解説にゆずる。また巻末年表参照。とにかくモンテーニュは、市長をやめてから一五八八年まで、この七カ月ばかりの時期をのぞけば、前後二十五カ月ばかりの間、比較的平穏に執筆の時間をもったわけであるが、一五八四年に王弟アンジュー公が死んで以来、思いもかけずプロテスタント側の最高指導者であるアンリ・ド・ナヴァールが王位継承者になったので、フランスの政界はいよいよ紛糾した。特に西南部のボルドー方面は内乱がますます激しくなったから、モンテーニュは退職したとはいえ全然政治問題に無関係ではありえず、国王アンリ三世と、神聖同盟派のアンリ・ド・ギュイズと、かねて関係の深いアンリ・ド・ナヴァールと、いわゆる三人のアンリの間を奔走して、その調停に誠意を傾けた。そういう経験がこの章および第三巻第十章において、モンテーニュに「個人は混乱した社会の唯中でどのようにその良心を守りとおすことができるか」という問題を論じさせたのである。すなわちこの章では、モンテーニュも一方ではマキアヴェリと同様に政治と道徳とは別ものであると考えながら、なおかつ誠意信実はいかなる乱世においてもその徳を発揮するものであるとし、政治においても道徳を無視してはならないと言っている。しかし何と言っても政治組織、政治生活の中には不徳の介在は避けがたいものであるから、モンテーニュ自らはせいぜい調停者として働くくらいにとどまり、あまり政治の世界に深入りしたがらない。政治はもっと大胆なふとっぱらの人間に委せ、自分はやはりあくまでも自分の良心を清潔に保ちたいと思う。だがこの告白は必ずしも彼自らに厳守されない。彼もまた自分の良心なり節操なりをけがさない範囲においては、相当積極的に政治的活動をする。もちろん第三巻においてもモンテーニュの個人主義は弱まるどころか、益々自分の体験を語り、自分を描き、自分を大切にするように説いているが(三の十)、一般社会に関する問題、政治の問題にふれることが、前二巻に比して著しく多くなっている。これはモンテーニュが、『随想録』という文筆活動をも自分の政治活動の一部と意識すること――これが自分の政治に関与するべく与えられた、或いは残された、一方法であると意識すること――が、いよいよ強くなった証拠とも考えられる。モンテーニュは自分について語ることがますます詳しくなるが、同時に人類一般に働きかけようとの意志も、益々強く、明瞭になる。

標題 De l’utile et de l’honn

te とは、「有用なことと公正なこと」損得と正邪のいずれを優先すべきかというような意味で、それは第二のパラグラフ(「誰にとっても」……以下)の中に、実例と共に明らかにされる。

te とは、「有用なことと公正なこと」損得と正邪のいずれを優先すべきかというような意味で、それは第二のパラグラフ(「誰にとっても」……以下)の中に、実例と共に明らかにされる。(b)誰でもばかを言うことは免れない。困るのはそれを念入りにやられることである。

あわれこの人、一大努力を以て一大愚論を吐く。

(テレンティウス)

だがわたしはちがう。わたしのはいかにも愚論らしくうっかり唇をもれるのである。だからはなはだ始末がいい。少しでも困ればあっさり捨てる。つまりわたしは、愚論は愚論として買いもし売りもするのである。わたしが紙に向って語るのは、出あいがしらの人に向って語るのと同じことだ。それが嘘でないことは、次に読まれるとおりである。

誰にとっても、不信不実は憎むべきものであるに違いない。皇帝ティベリウスはあれほどの損をしてまで、それをしりぞけたではないか。ドイツから、「もしご異議さえなければ、アリミニウスを毒殺してさしあげよう」といってよこしたとき(これはローマ人のもった最大の強敵で、かつてウァルスの率いるローマ軍をひどい目にあわせたことがあり、ただこの人ひとりのために、ローマの支配はこの地方においてその発展を妨げられていたのである)、彼はこう答えた。「ローマの民は、敵に

我々の組織は、公私いずれの場合においても、つねに不完全に満ち満ちている。けれども自然のうちには、何一つとして無用なものはない。無用なことさえも無用ではない。この宇宙に忍びこんだもので、そこに適当な席を占めていないものは、ただの一つもないのである*。我々の存在は、もろもろの病的特質で固められている。野心・嫉妬・そねみ・復讐・迷信・絶望なども、まったくそれが自然にかなっているかのような顔で我々のうちに宿っている。そうした有様は動物の中にもそっくり認められるくらいである。残酷というきわめて不自然な不徳までも授かりものなのだ。まったく同情の気持を十分にもっていながら、我々は他人の苦悩を見ると、心の底に、何とも言いようのない・甘いような苦いような・意地の悪い快感を覚えるのである。子供たちまでがそれを感ずるのである。

風すさび波たける海岸に立ちて、

ひとの舟の沖合にて難破するを見るは楽し。

ひとの舟の沖合にて難破するを見るは楽し。

(ルクレティウス)

*「桂 は食 うべきが故に之を伐 り、漆 は用うべきが故に之を割 く。人は皆有用の用を知りて無用の用を知ること莫 し」(『荘子』「人間世篇」最終の説話)。

実にわたしは、裁判官たちが詐術を用いたり、恩恵や赦免をいつわり約したりして、罪人にその犯行を白状させようとするのを見て、すなわち彼らまでが詐欺や破廉恥をあえてするのを見て、しばしば憤りに堪えなかった。むしろそれとはちがった・わたし流儀の・手段を用いる方が、正義〔裁判〕のためにも、よくこの方法を用いたあのプラトンのためにも、よいであろう。あれは

* モンテーニュはどんな目的(正義・裁判)のためであろうと、誰(帝王や主君)のためであろうと、人が詐欺的手段を用いることをゆるさない。自ら裏切りや詐欺を働かないことはもちろんだが、自分が他人の詐欺や裏切りの機縁になったり嘘やまちがいの材料になったりするのさえ悲しいのである。だから彼は人から買いかぶられることさえきらう。

* 三人のアンリ、すなわち国王 Henri  , 神聖同盟派の頭目 Henri de Guise, 革新教徒の頭目 Henri de Navarre の間に立って、モンテーニュはしばしば調停をした。解説及び年表参照。

, 神聖同盟派の頭目 Henri de Guise, 革新教徒の頭目 Henri de Navarre の間に立って、モンテーニュはしばしば調停をした。解説及び年表参照。

, 神聖同盟派の頭目 Henri de Guise, 革新教徒の頭目 Henri de Navarre の間に立って、モンテーニュはしばしば調停をした。解説及び年表参照。

, 神聖同盟派の頭目 Henri de Guise, 革新教徒の頭目 Henri de Navarre の間に立って、モンテーニュはしばしば調停をした。解説及び年表参照。* 一般的な公正な動機に対しても過度になったり熱狂的になったりせず、常に節制と中庸を失わないという意味である。彼も一方では、「人間は狂った状態においてでなければなんら偉大な業をなしとげることがない」と知っているのだが、しかし彼は飽くまで実際家であり平凡人である。まったく、文字どおりに「身命を賭し」たり「粉骨砕身」したりしなければならぬ事柄というものは、落ちついて考えて見ればそうざらにあるものではないのである。

* 聖ミシェル像は、いつも足の下に竜をふまえている。一老婆は、聖ミシェルに蝋燭を奉ってから、ふとこの竜に他日復讐されては大変だと思いつき、あわてて竜にもお蝋燭を奉献した、という話がある。いつどっちの党派が天下をとるかわからないから。

**  Je suivray le bon parti jusques au feu, mais exclusivement si je puis.

Je suivray le bon parti jusques au feu, mais exclusivement si je puis. モンテーニュは自分の支持する党派に、あくまでついていく。火あぶり台までもついていく。ただし出来れば exclusivement(すなわち火まで、ただし火を含まず、その一歩手前まで)、で御免をこうむりたい、というのである。

モンテーニュは自分の支持する党派に、あくまでついていく。火あぶり台までもついていく。ただし出来れば exclusivement(すなわち火まで、ただし火を含まず、その一歩手前まで)、で御免をこうむりたい、というのである。

Je suivray le bon parti jusques au feu, mais exclusivement si je puis.

Je suivray le bon parti jusques au feu, mais exclusivement si je puis. モンテーニュは自分の支持する党派に、あくまでついていく。火あぶり台までもついていく。ただし出来れば exclusivement(すなわち火まで、ただし火を含まず、その一歩手前まで)、で御免をこうむりたい、というのである。

モンテーニュは自分の支持する党派に、あくまでついていく。火あぶり台までもついていく。ただし出来れば exclusivement(すなわち火まで、ただし火を含まず、その一歩手前まで)、で御免をこうむりたい、というのである。 そは中正の道を取ることにあらずして、いかなる道をも取らざることなり。そは形勢を観望して、運めでたきかたにつかんとするものなり*

そは中正の道を取ることにあらずして、いかなる道をも取らざることなり。そは形勢を観望して、運めでたきかたにつかんとするものなり* (ティトゥス・リウィウス)。

(ティトゥス・リウィウス)。* ここでもモンテーニュの懐疑説が純粋のピュロン説でないことがわかる。彼がよく公私の生活を識別し、みずから愛国者として積極的な行動に出たこともしばしばあることは、彼の伝記が語るとおりである。

* ジャン・ド・モルヴィリエ。一五六八年宰相となり、カトー・カンブレジの条約やトレントの宗教会議に関与した人だが、世間ではもっぱら優柔不断で決断がないと取沙汰した。しかしモンテーニュの方は、むしろ行きすぎないようにと、願ったのである。温和と節制を以てしても、公人としての義務は果せると信ずるからである。

** これはモンテーニュ自らの政治上の主義を述べているものと考えられる。自分はアンリ三世のために働いているのでもアンリ・ド・ナヴァールのためにしているのでもない。正義のために、国家人民のために働いているのだという、自分の心事を述べているのであろう。「私の目的のためにその国を乱している王侯たち」とは、神聖同盟派の人々を指しているのであろう。

我々が互いに敵である人たちの間に立って協調的に・公平に・ふるまったとしても、いっこう差支えないのである。いつも均等な感情でのぞみえないまでも(まったく人の感情は時によって程度を異にするのである)、少なくとも中正な感情をもってお臨みなさい。一方の人たちにだけ片よってそのいいなり次第になってはいけないのだ。また彼らのほどほどの愛顧で満足しなければいけない。そこに魚をとろうとはせず、ただ濁流の中を泳ぐだけで満足なされよ。

もう一つの態度、すなわち全力をつくしてこっちにもあっちにも奉仕するというのは、良心を欠いているというよりはむしろ思慮を欠いていると言った方がよい。その一方のために、やはり君をちやほやしているもう一方を裏切ってごらん。前者も、この次にはおれの方が裏切られる番だと、さとらずにはいまい。彼は君を邪悪な人間だと思う。そのつもりで君のいうことを聞き、君を利用し、君の不信を自分のために利用する。まったく二心ある人間は、利用するつもりになればなかなか役に立つものだ。だが、こっちもなるたけ利用されないように用心しなければならない。

わたしはどっちの人にも、いつかまたもう一方に対して僅かに語調を変えるくらいで言いうることでなければ、いわないのである。どっちつかずの事柄、知れきった事柄、あるいは両方に役立つ事柄でなければ、伝えないのである。そこにはわざわざ彼らを欺くほどの利益はないのである。黙っていろと言って明かされた事柄は、そっと胸に秘めておく。けれども、内証のことはできるだけ伺わないことにしている。王侯がたの秘密なんて、これをどうしようもない人間にとっては、迷惑千万な預り物と言わねばならない。わたしはよくこんな取引をする。「あまり私に打ちあけたもうな。その代り私の申上げることは思い切ってご信用ください」と。それでもわたしは、いつも思いの外に多くのことを洩れ承ったのである。

(c)こっちが打ちあければ、むこうも胸を開いて語る。ちょうど酒や恋と同じである。

(b)フィリッピデスは、「わたしの財宝の何を譲ろうか」といったリュシマコスに、こういう賢明な返答をした。「何なりとも。ただし君の秘密だけは御免だよ」と。人は誰でも何か仕事をたのまれながらその奥底を隠されたり、その背後にある若干の意味を明かされないと、機嫌を悪くするようだ。だがわたしは、人がわたしにさせようとするそのこと以上に何もいってくれなくてもいい。かえって事情を知りすぎて、言おうとすることが言えなかったりしては困るのである。よし詐欺の道具に使われるにしても、せめてわたしの良心だけは清らかにしておきたい。わたしは、「

ところが王侯がたは、半分の人間は受け容れて下さらぬ。そして制限や制約のある奉仕をおきらいになる。これには全く閉口する。でもわたしは、正直に自分の奉仕の限界を彼らに告げる。まったく奴隷になるくらいなら、ただ理性だけに奴隷でありたい。いやそれにだって、奴隷にはなり切れそうにないけれど。(c)それに彼らもわるい。一個の自由な人間に向って、彼ら自らが育て上げたり買ったりした者に対するように、またその運命が特に明らかに彼らの運命に結びついている者に対するように、絶対の服従や奉仕を要求するのは間違っている。(b)法律はわたしから大きな困難を除いてくれた。法律はわたしのために、わたしのくみすべき党派を選び、わたしの仕えるべき一人の主人を見つけてくれた。他の権威他の拘束は、どれも皆法律の権威拘束の中に包括され局限されねばならないのだ。だからわたしの感情がわたしを別の方向〔宗教改革〕につれてゆくことがあっても、わたしはすぐさまその方の人と手を結ぶつもりはない。意志と欲望とはただ自分の法規に従えばよいのであるが、行動の方は国家が規定する法律に従わねばならないからである*。

* この句もモンテーニュの宗教上政治上の態度をかなりによく説明してくれると思う。心にはいかなる信仰いかなる哲学をいだいていても、行動の上では国法に従うというのがこの人の態度であったと察せられる。

* 年齢制限免除により、若くしてコンセイエになったことを指す。

我らに最も似合うことは、最も我らのままにあることなり

我らに最も似合うことは、最も我らのままにあることなり (キケロ)。(b)わたしは

(キケロ)。(b)わたしは* これはマキアヴェリストに対する反論。「君たちは僕(モンテーニュ)を策略家だという。それはむしろ僕にとっては光栄千万だが、今すぐその断定には承服しかねる。もう一度よく考えてから物を言ってもらいたい。そうすれば、策略にかけては自分たちの方がうわてであることを、君たちは自ら認めないわけにゆくまい」というのである。

我らは真正の権利・完全なる正義・の確実な模範を知らず。我らはただ僅かにその影を模倣するのみなり

我らは真正の権利・完全なる正義・の確実な模範を知らず。我らはただ僅かにその影を模倣するのみなり (キケロ)。(b)それで賢者ダンダミスは、ソクラテス、ピュタゴラス、ディオゲネスの一生の物語を聞くと、彼らを「他のすべての点においては偉大な人物であるが、あまり法律に服従しすぎた」と判断した。つまり法律をあまり擁護しすぎると、かえって真の徳義がはなはだしく本来の力を失うからである。そして、たんに法律に許可せられてではなく、むしろそそのかされて、たくさんの悪業がなされるからである。(c)

(キケロ)。(b)それで賢者ダンダミスは、ソクラテス、ピュタゴラス、ディオゲネスの一生の物語を聞くと、彼らを「他のすべての点においては偉大な人物であるが、あまり法律に服従しすぎた」と判断した。つまり法律をあまり擁護しすぎると、かえって真の徳義がはなはだしく本来の力を失うからである。そして、たんに法律に許可せられてではなく、むしろそそのかされて、たくさんの悪業がなされるからである。(c) 元老院の決議および人民投票によりて犯されたる罪あり

元老院の決議および人民投票によりて犯されたる罪あり (セネカ)。(b)わたしは一般の言葉遣いに従って有益な事柄と正しい事柄とを区別するが、そうすると、たんに有益であるだけでなく必要でさえある或る自然の行為までも、不正不潔と呼ばざるを得ないことになる。

(セネカ)。(b)わたしは一般の言葉遣いに従って有益な事柄と正しい事柄とを区別するが、そうすると、たんに有益であるだけでなく必要でさえある或る自然の行為までも、不正不潔と呼ばざるを得ないことになる。だが我々の裏切りの話を続けよう。トラキアの王位を望む者が二人*、互いにその権利を主張して譲らなかった。ローマの皇帝ティベリウスは彼らが武器に訴えることを妨げた。ところがその一方は、会見によって友誼的和解をとげるように装って、相手を自分の家の御馳走によび、これを牢に入れ殺してしまった。正義に訴えて考えれば、ローマ人はこの非行の報復をなすべきであったろう。けれども普通の方法ではそれをなしとげることが困難であった。そこで彼らは、戦争も危険もなく合法的にはなしえないことを、裏切りによって行おうと企てた。彼らは誠実な仕方ではなしえないことを、有利な仕方でなしとげようとした。それにはポンポニウス・フラックスという者が適任と認められた。この男は、嘘の約束と保証をして相手を自分の網の中に引き入れ、約束した名誉と恩恵とを与えるどころか、その手足を縛ってこれをローマに送った。このように裏切者の裏をかいたことはまことに珍しい。まったく、裏切者はひどく疑いぶかいから、彼らが得意とする策略によって彼らの鼻をあかすことはむつかしいのである。その証拠には、我々もつい先頃、そのために

* トラキア王レメタルセスのあとを、その弟コチスとその息子レスクポリスとが争った。

** 一五八八年にカトリーヌ・ド・メディシスとアンリ・ド・ギュイズとの間に行われた見せかけの和解を指しているのではあるまいか。

* ガリー船を漕がせる刑罰・苦役。

* ファブリキウスがピュロスと戦ったとき、ピュロスの侍医はファブリキウスに向って、「ピュロスを殺して戦いを終えよ」と進言した。ファブリキウスはこの侍医を縛ってピュロスの許に送った。

アンティゴノスは銀楯隊の老兵どもを説きふせて、自らの敵であり彼らの総大将であるエウメネスを売らせた。けれども彼らからこれを受け取りこれを殺してしまうと、みずから神に代ってそのような憎むべき大罪を罰してやろうと思い、彼らを地方長官の手にわたし、どんな方法によってでもよいから彼らに酷刑を加えるよう厳命した。そのために、彼らの数はおびただしいものであったけれども、それ以来そのなかの誰一人、マケドニアの空を見たものはなかったといわれる。裏切りの命令がよく行われただけに、それだけ彼は、そのことを悪い罰すべきものと判断したのである。

(c)その主人プブリウス・スルピキウスの隠れ家をあかした奴隷は、ス

ラの解放令が約束するところに従って自由の身になった。けれども国法の命ずるところに従って、せっかく自由の身となったのにそのままタルペイウスの岩の上から突き落された。これはまず報酬の入った財布を首にかけてやってから、その

ラの解放令が約束するところに従って自由の身になった。けれども国法の命ずるところに従って、せっかく自由の身となったのにそのままタルペイウスの岩の上から突き落された。これはまず報酬の入った財布を首にかけてやってから、その(b)やくざな者どもでさえ、何か不徳な行為から得をしてしまった後に、いわばその罪滅ぼし良心のつぐないとして、自分の身を少しも危うくすることなしに何かの善行と正義のしるしをそれに縫いあわせることができるならば、はなはだしあわせなのである。

(c)それに彼らは、そういう恐ろしい罪悪の実施者を、あたかも自分たちに向ってその非を責める人のように見るのである。だからこそこれらの者を殺して、そういう悪だくみの認知と証拠とを抹殺しようと努めるのである。

(b)ところで万々一、人が、そういう最後の自棄的な方策が世間には必要であることを否定しないで、君の裏切りに報いるところがあったとしても、その人だってしんからの不信な人でない限り、やはり君を呪われた憎むべき人間と思わずにはいない。そして君が裏切ったその人以上に、君を裏切者と考えるのである。まったく彼は君の

(c)アムラト一世は、太子が自分に対して企てた謀反と父殺しを手伝った家来どもの刑罰を、いやが上にも苛酷なものにしようと、彼らの最も近い肉親にその刑の執行を手伝わせた。その中の幾人かが、「他人の親殺しを手伝ったという無実の罪をきせられる方が、自ら親殺しをあえてして正義〔裁判〕に奉仕するよりはまだましだ」と考えたのは、はなはだ正しいと思う。だが我々の時代に或る要塞が攻囲をうけた際、馬鹿者どもがただ自分の命が助かりたさに、その僚友の首をしめることに賛成するのを見た時は、わたしは彼らを、首をしめられる者よりも一そう可哀そうな奴だと思った。いい伝えによると、むかしリトアニア人の帝王ヴィトルドは、「罪人は自分に与えられた死刑の布告を、自らおのれの手によって執行すべし」という法を立てたというが、罪とがのない第三者が殺人の役目を強いられるのはおかしなことであると考えたからだ。

(b)帝王は、国家の要請する緊急な事情のため、何か唐突かつ意外な出来事のために、その誓約をひるがえさなければならないときには、いいかえればその平常の義務にはずれなければならない時には、この必要を神の

ゆめここに宣誓違反の口実を求むることなかれ

ゆめここに宣誓違反の口実を求むることなかれ (キケロ))。(b)けれども、それはやむをえずなされたことではあろうが、それが少しも遺憾の念なくなされたのであれば、そうすることが彼に少しも心苦しく感ぜられなかったのであれば、やっぱりそれは彼の良心が腐っている証拠である」と。

(キケロ))。(b)けれども、それはやむをえずなされたことではあろうが、それが少しも遺憾の念なくなされたのであれば、そうすることが彼に少しも心苦しく感ぜられなかったのであれば、やっぱりそれは彼の良心が腐っている証拠である」と。(c)もしここにきわめて良心的な帝王があって、「どんな治療に用いるにしても、そのような荒療治はふさわしくあるまい」と考えたとしても、わたしはこの王に対する尊敬を少しも減らしはしまい。そのために彼は身を滅ぼしても、それは許すべくまた正しいことであったといわねばなるまい。我々は万能ではないのだ。どっち道、我々は、しばしば我々の船の保護を、ただただ天の引きまわしに

* ここにこの一章の眼目、モンテーニュの政治論の究極を、見なければなるまい。彼は政治と道徳とを混同しない。彼は本来ポジティヴィストであるから、そのマキアヴェリスムに対する論難の仕方は、当時一般の道徳家とはちがっていたのであるが、しかし、結局はマキアヴェリスムを排撃している。すなわち、帝王は宜しくその権謀術数に勿体らしい理屈をつけることをやめ、もっぱら神意をたずね、自分の良心に訴えて、政治をすべきだ、というのがモンテーニュの結論である。ただ当時のヴァロワ王朝の政策は明らかにマキアヴェリスム支持であり、カトリーヌ・ド・メディシスは聖バルテルミの殺戮を司令し、アンリ三世みずからアンリ・ド・ギュイズを暗殺させるという時代であったから、モンテーニュの論調にはいつも相当の用心深さがうかがわれたのであるが、この項を書いたのは一五八八―九二年、すなわちアンリ三世死後のことであるから、ようやくここにはっきりした結論を述べるに至ったものと考えられる。マキアヴェリスム批判については前出、第二巻第十七章参照。

(c)ティモレオンは、暴君を殺したその手がまさに兄弟である自分の手であったことを思って涙*を流したために、その勲功の非道を責められずにすんだ。実際、あのように兄弟の義務を犠牲にしてまでも公の利益を守らねばならなかったことが、彼の良心を刺激したのは当然である。元老院も彼の行いによって救われながら、なおすらすらとはこの功績を判定しかね、二派の全然相反する意見にわかれたのであった。ところがちょうどそのとき、スュラクサイ人が使をよこして、コリント人の援助を求め、自分たちの都を昔の隆昌にかえし、シチリアの地を圧制する多くの暴君を一掃してくれるような大将を一人貸してくれといって来たので、さっそく元老院はティモレオンを呼びよせ、彼がその任を立派に果すか否かによって、祖国の解放者たる名誉を与えるか兄の殺害者として処罰するかを決定する、とあらためて申しきかせた上、彼をそのスュラクサイに派遣した。しかしこの気まぐれな結論もまた、あの特異な行為の重大さと、それが前例となる場合の危険を考えれば、多少

* 第一巻第三十八章の最後のパラグラフ参照。

ラの努力の結果、元老院の布告および許可により、金を払って再びその自由を獲得した。ところが後に再びそのことが問題になると、元老院はかつての約束を無視してそれらの都市から従前どおり税をとることにきめ、しかもかつてそれらの都市の自由と引きかえに受けとった金は返さなかったのである。内乱はしばしば次のような忌わしい事件をひき起す。例えば我々の方が昔と考えがかわってくると、かつて我々の党派を信じた人たちを処罰する。同じお役人が、自分の変説の罪を、これを夢にも知らない者に負わせる。先生が、従順だと言ってその弟子を鞭うち、案内者が、自分についてくる盲人を叱りつける。何という恐ろしい正義の姿であろう! 哲学の規則の中にも嘘のものもあればいい加減なものもある。私の利益を良心よりも重く見させるために哲学が我々に示す次のような事例は、いくら人々がそこにこじつけられた情状を酌量して見ても、十分な重味を持たないのである。泥棒が君をとらえ、幾ら幾らの金額を支払うという約束をさせた上、君を放したとする。「いくら正しい人間でも、一度彼らの手のうちから脱したら、正直に金を支払わないでもよい」というのは間違っている。とんでもないことだ。恐怖がわたしに一ぺんそう決心させた以上、恐怖がなくなってからもわたしは約束どおりにしなければならない。わたしにはその意志がないのに、唯恐怖がわたしの舌を強いただけであったにしても、あくまでわたしは約束を守らなければならない。わたしは恐怖のためにうっかり思わぬことを口ばしったのであっても、やはり約束したことは守るように心がけた。そういうことにしなければ、我々は第三者が我々の誓約について持つ正当な権利を、だんだんとくずしてゆくことになるであろう。

ラの努力の結果、元老院の布告および許可により、金を払って再びその自由を獲得した。ところが後に再びそのことが問題になると、元老院はかつての約束を無視してそれらの都市から従前どおり税をとることにきめ、しかもかつてそれらの都市の自由と引きかえに受けとった金は返さなかったのである。内乱はしばしば次のような忌わしい事件をひき起す。例えば我々の方が昔と考えがかわってくると、かつて我々の党派を信じた人たちを処罰する。同じお役人が、自分の変説の罪を、これを夢にも知らない者に負わせる。先生が、従順だと言ってその弟子を鞭うち、案内者が、自分についてくる盲人を叱りつける。何という恐ろしい正義の姿であろう! 哲学の規則の中にも嘘のものもあればいい加減なものもある。私の利益を良心よりも重く見させるために哲学が我々に示す次のような事例は、いくら人々がそこにこじつけられた情状を酌量して見ても、十分な重味を持たないのである。泥棒が君をとらえ、幾ら幾らの金額を支払うという約束をさせた上、君を放したとする。「いくら正しい人間でも、一度彼らの手のうちから脱したら、正直に金を支払わないでもよい」というのは間違っている。とんでもないことだ。恐怖がわたしに一ぺんそう決心させた以上、恐怖がなくなってからもわたしは約束どおりにしなければならない。わたしにはその意志がないのに、唯恐怖がわたしの舌を強いただけであったにしても、あくまでわたしは約束を守らなければならない。わたしは恐怖のためにうっかり思わぬことを口ばしったのであっても、やはり約束したことは守るように心がけた。そういうことにしなければ、我々は第三者が我々の誓約について持つ正当な権利を、だんだんとくずしてゆくことになるであろう。 かくては正義の人も暴力の前には屈することあるがごとし

かくては正義の人も暴力の前には屈することあるがごとし (キケロ)。ただ一つだけ例外がある。すなわち、約束したことそれ自体が

(キケロ)。ただ一つだけ例外がある。すなわち、約束したことそれ自体が* モンテーニュは第三巻第十二章に、ある森の中で敵に襲われ、身の代金を強要された経験を物語っている。その時の彼の態度は、ここに述べている彼の考えが口先だけでないことを証明している。

すでにこのように偉大な先生もあることだから、(c)敵に対してさえ決してしてはならない何事かがあり、(b)公共の利益といえども私の利益を無視して、すべての人にすべてを強要してはならないということを、あえて認めようではないか。(c)

私権の想出は公法の争いの中にもなお残りとどまればなり

私権の想出は公法の争いの中にもなお残りとどまればなり (ティトゥス・リウィウス)。

(ティトゥス・リウィウス)。

(b)いかなる人の権勢も、

友誼にもとることを正しとすることあたわず。

友誼にもとることを正しとすることあたわず。

(オウィディウス)

いや正しい人から見れば、(c)その王のため、(b)公共のため、また法律のためだからといって、どんなことでもすることが許されてはいないのである。(c)

祖国に対する義務は他のすべての義務を免除せず。むしろ祖国は、まず国民がその親達に対して義務をはたすべく命ぜざるべからず

祖国に対する義務は他のすべての義務を免除せず。むしろ祖国は、まず国民がその親達に対して義務をはたすべく命ぜざるべからず (キケロ)。(b)これこそこんにちの人にふさわしい教訓である。我々はあの鋼鉄の板で我々の心までも硬くするには及ばない。我々の肩さえ硬くできればそれでたくさんなのだ。我々のペンはインキの中につければ十分なので、血の中につけるには及ばないのだ。友愛や私の義務や約束や近親の

(キケロ)。(b)これこそこんにちの人にふさわしい教訓である。我々はあの鋼鉄の板で我々の心までも硬くするには及ばない。我々の肩さえ硬くできればそれでたくさんなのだ。我々のペンはインキの中につければ十分なので、血の中につけるには及ばないのだ。友愛や私の義務や約束や近親のわたしは、この人とはちがって、度をはずれたあのカエサルがすすめる狂暴な激励をきらう。

戦の続かん限り、

何ごとを見るも心を動かすべからず。

目の前に親達の姿を見るとも、

刀を揮 ってその尊き顔を斬れ。

何ごとを見るも心を動かすべからず。

目の前に親達の姿を見るとも、

刀を

(ルカヌス)

血に渇き不信に凝り固った、しんから邪悪な人たちから、こういうもっともらしい口実を取り上げよう。こういう途方もないはめをはずした正義は捨てて、もっと人間らしいお手本を真似よう。時勢と実例の力は恐ろしいものである。内乱の際のキンナに対する会戦において、ポンペイウスの一人の兵士は、はからずも敵方にあった兄弟を殺すと、恥ずかしさと悲しさのあまりその場で自殺した。ところがそれから数年の後、この同じ国民のもう一つの内乱の時、ある兵士は自分の兄弟を殺したと言って、その大将に恩賞を要求した。

ある一つの行為を、ただそれが有益であるからというだけで、正しく美しい行為だとするのは間違った論法である。有用なことにはみなが従わねばならぬ、(c)有益なことは誰に取っても正しいことである、(b)と結論するのも間違っている。

(c)すべてのことがすべての人に一様に適するものにあらず。

(プロペルティウス)

(b)人間関係の中で最も必要で有用なものは何かといえば結婚であろう。けれども聖人の勧告は、その反対の決心の方を正しいものとし、最も尊厳な職分の人々に結婚をさせない。そういえば我々は最もやくざな馬を種馬にする。

[#改ページ]

この章は「四十年来、わたしはもうまったく、語るのにも書くのにも、それ〔ラテン語〕を用いたことがない」(九四二頁)と書いているところからおして(彼がギュイエンヌ学校を卒業したのは一五四六年であるから)、大体一五八六年頃に書かれたものと思われる。

この章のおもな興味は、彼のみずから描く理由が最も明瞭に説かれているところにあろう。一五八〇年の序文や第二巻第十八章「嘘について」などで見ると、「親戚朋友」のために彼特有の性癖などを書きとめるのが著者の目的であったらしいが、ここではむしろすべての読者の役に立つような、もっと一般性のある、自分の性格の分析指摘に努めているようである。すなわち彼は、各人はみなそれぞれに「人間の本性を完全に身にそなえている」との認識に立っているのだ。つまり、彼がその哲学の根拠としている自然は各個人のうちにその枝葉をひろげているので、われわれのうちにはわれわれの個性となる何か特異なものもある代りにまた普遍的なものもあって、おのおのの経験は相互に役にたてることができると考えるのである。それから、従来彼は人間の思想感情が常に動揺変化してやまないことを語っているが(一の一、二の一および三十七)、ここではそういう変化の底にも何かしら持続的恒久的なものがあることを発見しているようである。すなわち彼はもう明らかにセプティックではなくなっている。今ではヒューマニストとしてのはっきりした信念の上に立って、すこぶる大胆にその道徳観を述べている。その道徳観の根本には「女を見て色情を起すものは……」という福音書のモラルにも劣らない清洌厳正なものが感じとられるばかりでなく、われわれはここに、神の観念ないし模範とは全然きり離された純然たる人間的モラルのよりどころを教えられる。神だとか天皇だとか法律だとか世間の眼だとかいうようなものによらない道徳、理性主義者でも科学者でもいだき得る道徳、ひいては民主主義国民がその基本的人権と共に誇りをもっていだきうる、真のモラルのあり方を教えられる。モンテーニュの道徳が従来いささかルーズであるように伝えられているのは、おそらく彼が肉体生活の面を軽視しなかったためであろうが、これは現代人にとってはもはやまったく問題とならない。むしろかえって儒教やキリスト教の超人的ないし非人間的道徳観にさんざん悩まされた我々にとっては、魅力でもあり救いでもある。彼は本来徹底したヒューマニストであって、ときには人間の愚かさをも卑しさをも悲惨さをも十分に認めるが、それでもなお人間の尊さを見おとすことが決してなかった。それで彼は、パスカルがあのようなペシミストになったのに、依然としてオプティミストでありえたのである(それはモンテーニュが生れながらによき天性をめぐまれていたせいでもあるが)。前者がすべてを天に向って乞い求めながら終生不幸で苦悶を脱しなかったのに対し、モンテーニュがすべてを自分に求めるだけでかくも愉快に幸福に一生を終ったことを、我々はここに特筆せざるを得ない。要するに彼のモラルは、人間が人間のままで、すなわち神も聖寵もなしに、清く正しくかつ幸福に生きられることを教えたのであって、これこそ現代人の求める道徳ではあるまいか。神秘的キリスト教の道徳観のうちに教育された人は別として、今日ではモンテーニュの道徳こそ人間としてもちうる限りの最も清洌なものであることに異議をさしはさむ者はないであろう。

この章のおもな興味は、彼のみずから描く理由が最も明瞭に説かれているところにあろう。一五八〇年の序文や第二巻第十八章「嘘について」などで見ると、「親戚朋友」のために彼特有の性癖などを書きとめるのが著者の目的であったらしいが、ここではむしろすべての読者の役に立つような、もっと一般性のある、自分の性格の分析指摘に努めているようである。すなわち彼は、各人はみなそれぞれに「人間の本性を完全に身にそなえている」との認識に立っているのだ。つまり、彼がその哲学の根拠としている自然は各個人のうちにその枝葉をひろげているので、われわれのうちにはわれわれの個性となる何か特異なものもある代りにまた普遍的なものもあって、おのおのの経験は相互に役にたてることができると考えるのである。それから、従来彼は人間の思想感情が常に動揺変化してやまないことを語っているが(一の一、二の一および三十七)、ここではそういう変化の底にも何かしら持続的恒久的なものがあることを発見しているようである。すなわち彼はもう明らかにセプティックではなくなっている。今ではヒューマニストとしてのはっきりした信念の上に立って、すこぶる大胆にその道徳観を述べている。その道徳観の根本には「女を見て色情を起すものは……」という福音書のモラルにも劣らない清洌厳正なものが感じとられるばかりでなく、われわれはここに、神の観念ないし模範とは全然きり離された純然たる人間的モラルのよりどころを教えられる。神だとか天皇だとか法律だとか世間の眼だとかいうようなものによらない道徳、理性主義者でも科学者でもいだき得る道徳、ひいては民主主義国民がその基本的人権と共に誇りをもっていだきうる、真のモラルのあり方を教えられる。モンテーニュの道徳が従来いささかルーズであるように伝えられているのは、おそらく彼が肉体生活の面を軽視しなかったためであろうが、これは現代人にとってはもはやまったく問題とならない。むしろかえって儒教やキリスト教の超人的ないし非人間的道徳観にさんざん悩まされた我々にとっては、魅力でもあり救いでもある。彼は本来徹底したヒューマニストであって、ときには人間の愚かさをも卑しさをも悲惨さをも十分に認めるが、それでもなお人間の尊さを見おとすことが決してなかった。それで彼は、パスカルがあのようなペシミストになったのに、依然としてオプティミストでありえたのである(それはモンテーニュが生れながらによき天性をめぐまれていたせいでもあるが)。前者がすべてを天に向って乞い求めながら終生不幸で苦悶を脱しなかったのに対し、モンテーニュがすべてを自分に求めるだけでかくも愉快に幸福に一生を終ったことを、我々はここに特筆せざるを得ない。要するに彼のモラルは、人間が人間のままで、すなわち神も聖寵もなしに、清く正しくかつ幸福に生きられることを教えたのであって、これこそ現代人の求める道徳ではあるまいか。神秘的キリスト教の道徳観のうちに教育された人は別として、今日ではモンテーニュの道徳こそ人間としてもちうる限りの最も清洌なものであることに異議をさしはさむ者はないであろう。

(b)他の人たちは人間を造る。わたしはそれを描く。しかもきわめて出来のわるい一個人の似姿を表わす。それを新たに造り直すのであれば、わたしは本当にそれをまったく別のものにするであろう。だがもう追っつかない。さて、わたしの描線はいろいろに変ってはいるが、決してごまかしてはいない。世界は永遠の動揺にすぎない。万物はそこで絶えず動いているのだ。大地も、コーカサスの岩山も、エジプトのピラミッドも。しかも一般の動きと自分だけの動きとをもって動いているのだ。恒常不変と言っても幾らか緩慢な動きにすぎない。わたしはわたしの

tre

tre を描かない。推移

を描かない。推移 passage

passage を描く。一年ごとの推移でも人々のいう七年ごとの推移でもなく、毎日・毎瞬・の推移を描くのだ。わたしは叙述をその時機に適合させなければならない。わたしはやがて変るだろう。偶然に変るのみならず故意に変ることもあろう。わたしの叙述は、種々様々な変り易い偶然事と、定めない・いな時には相反する・空想との記録なのである。それはわたし自らが変るからであろうか。それとも物事を別の事情、別の考察の下にとらえるからだろうか。とにかくわたしは時と場合で随分矛盾したことをいうらしいが、デマデスがいったように真実は決してこれをまげないのである。もしわたしの霊魂ががっちりと立って動かないものならば、わたしは自分を試さないであろう。自分を決める**であろう。だがわたしの霊魂は依然として修業と試練の中にある。

を描く。一年ごとの推移でも人々のいう七年ごとの推移でもなく、毎日・毎瞬・の推移を描くのだ。わたしは叙述をその時機に適合させなければならない。わたしはやがて変るだろう。偶然に変るのみならず故意に変ることもあろう。わたしの叙述は、種々様々な変り易い偶然事と、定めない・いな時には相反する・空想との記録なのである。それはわたし自らが変るからであろうか。それとも物事を別の事情、別の考察の下にとらえるからだろうか。とにかくわたしは時と場合で随分矛盾したことをいうらしいが、デマデスがいったように真実は決してこれをまげないのである。もしわたしの霊魂ががっちりと立って動かないものならば、わたしは自分を試さないであろう。自分を決める**であろう。だがわたしの霊魂は依然として修業と試練の中にある。* 自分自身。彼の「モワ」。モンテーニュは、自分を自分の絵の対象とし、自分をモデルとして描いている。

** いろいろに変えて描かず、はっきりと、決定的な姿・かたち・に描くであろう……の意。

*  Chaque homme porte la forme enti

Chaque homme porte la forme enti re de l’humaine condition.

re de l’humaine condition. 直訳すれば「各人は人間性の完全な型を帯びている」。l’humaine condition とは「人の人としてあるさま」、「人たる限り誰もが持っている性質状態」の意味。万人共通の一般的人間性をいう。すなわち「人間は死すべきもの」であるとか、「動揺してやまぬもの」であるとかがそれである。forme enti

直訳すれば「各人は人間性の完全な型を帯びている」。l’humaine condition とは「人の人としてあるさま」、「人たる限り誰もが持っている性質状態」の意味。万人共通の一般的人間性をいう。すなわち「人間は死すべきもの」であるとか、「動揺してやまぬもの」であるとかがそれである。forme enti re とは完全無欠の典型(モデル)の意味に従来考えられているが、或る人はこれをアリストテレスの哲学の術語であって、すべての人間において同一である「本質」essence の意味だという。専門家の間では「質料」mati

re とは完全無欠の典型(モデル)の意味に従来考えられているが、或る人はこれをアリストテレスの哲学の術語であって、すべての人間において同一である「本質」essence の意味だという。専門家の間では「質料」mati re に対置される語として、「形相」と訳されている。いずれにしても、「人間を知るには聖人君子というような特別なモデルを見るに及ばない。平凡な熊公八公の生活の中からも道徳哲学は引出される。自分の平凡な生活を描いて見せるのもそのためだ」というのである。

re に対置される語として、「形相」と訳されている。いずれにしても、「人間を知るには聖人君子というような特別なモデルを見るに及ばない。平凡な熊公八公の生活の中からも道徳哲学は引出される。自分の平凡な生活を描いて見せるのもそのためだ」というのである。

Chaque homme porte la forme enti

Chaque homme porte la forme enti re de l’humaine condition.

re de l’humaine condition. 直訳すれば「各人は人間性の完全な型を帯びている」。l’humaine condition とは「人の人としてあるさま」、「人たる限り誰もが持っている性質状態」の意味。万人共通の一般的人間性をいう。すなわち「人間は死すべきもの」であるとか、「動揺してやまぬもの」であるとかがそれである。forme enti

直訳すれば「各人は人間性の完全な型を帯びている」。l’humaine condition とは「人の人としてあるさま」、「人たる限り誰もが持っている性質状態」の意味。万人共通の一般的人間性をいう。すなわち「人間は死すべきもの」であるとか、「動揺してやまぬもの」であるとかがそれである。forme enti re とは完全無欠の典型(モデル)の意味に従来考えられているが、或る人はこれをアリストテレスの哲学の術語であって、すべての人間において同一である「本質」essence の意味だという。専門家の間では「質料」mati

re とは完全無欠の典型(モデル)の意味に従来考えられているが、或る人はこれをアリストテレスの哲学の術語であって、すべての人間において同一である「本質」essence の意味だという。専門家の間では「質料」mati re に対置される語として、「形相」と訳されている。いずれにしても、「人間を知るには聖人君子というような特別なモデルを見るに及ばない。平凡な熊公八公の生活の中からも道徳哲学は引出される。自分の平凡な生活を描いて見せるのもそのためだ」というのである。

re に対置される語として、「形相」と訳されている。いずれにしても、「人間を知るには聖人君子というような特別なモデルを見るに及ばない。平凡な熊公八公の生活の中からも道徳哲学は引出される。自分の平凡な生活を描いて見せるのもそのためだ」というのである。(b)けれども日常このように引込み思案なわたしが、自分を公表して人々に知らせようと望むのはおかしくはないであろうか。また、外見や形式があれほどに尊重推奨される世間に向って、生地のままの・単純な・しかもきわめて微力な・天性の結果をご披露するのは、果してもっともなことであろうか。学問も技芸もなしに書物を作ろうとするのは、いわば石なくして石垣を築くようなものではあるまいか。音楽家の幻想は芸術によって導かれる。わたしの妄想は偶然によって導かれる。だがわたしも次の理由でちゃんと規則にかなっている。すなわち、なんぴともいまだかつてその専門の主題を、わたしがここでわたしの主題についてしたほど徹底的には、論じたこともなかったし、知ってもいなかったから。つまりこの主題にかけてはわたしこそ天下第一の物知りであるから。(c)第二に、いまだかつてなんぴとも、自分の主題にわたしほど深く徹しはしなかったし、その各部分やその結末をわたしほど細心に批判しはしなかったから。そして(b)その著作において目ざした目的に、わたしほど的確に・十分に・到達しはしなかったから。わたしは自分の著作を完成するためには、ただそこに忠実さを適用しさえすれば足りるのだが、その忠実さは、ちゃんと、最も真率純粋に、ここにある。わたしは本当のことをいう。いい飽きるほどにではないが、いおうと思っただけは言っている。そして年をとるに従って、それを益々思い切っていう。まったく習慣も、わたしのような老人にはお

(c)平凡なことばかりいう男がめずらしい書物を書いたといえば、彼の器量と見えるものもどこからかの借り物であって、彼自らのものではないことを意味する。物知りもあらゆるものを知ってはいない。けれども、器量人は何事にかけても器量人である。知らないことにかけても器量人である。

(b)ここではわたしとわたしの書物とは、両方が同じ歩調でゆく。よそでは人が、著作を作者ときりはなしてほめたりくさしたりすることもできるが、ここではそうはゆかない。作者にふれることは著作にもふれるからである。作者を知らないで著作を判断する者は、わたしに損をさせる以上に御自身損をなさることであろう。著作だけでなく、作者までも知っていただけるならば、わたしは完全に満足するであろう。分別ある御仁ばかりでなく世間一般のかたがたも、その称賛の中に「彼にもう少し学問があったならそれを利用することもできたであろうに」とか、「もう少し記憶にめぐまれていたらよかったのに」とか申し添えて下さるなら、それこそ望外のしあわせである。

ここにわたしは、わたしがしばしば次のようにいうのを、すなわち、「わたしは後悔することが稀である」とか(c)「わたしの良心はみずからに満足している。それが天使の・もしくは馬の・良心であることにではなく、一人の人間の良心であることに」とか(b)言うのを、おゆるし願う。そしてそれに、相変らず次の繰返し句をつけ加えたい。それはお世辞の繰返し句ではなく、純真な・心からの卑下の・繰返し句で、すなわち「わたしは尋ねる者・

* この項の説明は九四四頁―九四五頁あたりに出て来る。キリスト教の悔い改めが形式的で意味なきを指摘するのがこの章の目的。

同様に、

徳行の報いを他人の賞賛の上に築き上げようとするのは、あまりにも不確実な基礎を選ぶことである。(c)特に当世のように人心腐敗して無知な時代にあっては、民衆の好評はむしろ有害である。何がほむべきものであるかをしらべることを、そもそも君は誰にゆだねるのか。死んでもわたしは、毎日世間の人たちが自画自賛しているあのような型の善人にはなりたくない。

昨日の不徳は今日の習わしとなれり

昨日の不徳は今日の習わしとなれり (セネカ)。わたしの友人の誰彼は、ときに心を開いてわたしを叱責しようと企てた。それは彼らの発意によることもあれば、わたしの求めによることもあった。いわばそれは一種の奉仕であって、よくできた霊魂にとっては、たんにそれが有益であるからばかりでなく、またそれが甘美であることによっても、友愛がなすすべての奉仕を越えたものである。わたしはそれを、常に礼儀と感謝との両腕を大きくひろげて受け入れた。けれども、こんにち正直にいうならば、わたしは彼らの非難や賞賛の中に、しばしばたくさんの見当ちがいを見出した。むしろ彼らのいわゆる善行に従わず、彼らのいわゆる悪いことをした方が、よかったろうと思うくらいである。(b)特に我々のように自分だけにしか見られない隠れた生活を営む者は、模範を自分の内部に設け、これによって自分の行為を批判しなければならない。これによってときには自分を愛撫しときには自分を叱責しなければならない。わたしは自分を裁判するのに、自分の法律と自分の法廷とをもっている。そして、よそに訴えるよりもそこに訴える。勿論わたしは、他人によっても自分の行為を抑制するが、これを拡張するにはただ自分だけによる。君が卑怯残忍な男であるか忠誠敬虔な男であるかを知るのはただ君だけである。他人には君は見えない。彼らは不確かな推量によって察するだけである。彼らには君の技巧は見えても、君の本性は見えないのである。だから、彼らの宣告は気にしないで、君自らの宣告をきくほうがよい。(c)

(セネカ)。わたしの友人の誰彼は、ときに心を開いてわたしを叱責しようと企てた。それは彼らの発意によることもあれば、わたしの求めによることもあった。いわばそれは一種の奉仕であって、よくできた霊魂にとっては、たんにそれが有益であるからばかりでなく、またそれが甘美であることによっても、友愛がなすすべての奉仕を越えたものである。わたしはそれを、常に礼儀と感謝との両腕を大きくひろげて受け入れた。けれども、こんにち正直にいうならば、わたしは彼らの非難や賞賛の中に、しばしばたくさんの見当ちがいを見出した。むしろ彼らのいわゆる善行に従わず、彼らのいわゆる悪いことをした方が、よかったろうと思うくらいである。(b)特に我々のように自分だけにしか見られない隠れた生活を営む者は、模範を自分の内部に設け、これによって自分の行為を批判しなければならない。これによってときには自分を愛撫しときには自分を叱責しなければならない。わたしは自分を裁判するのに、自分の法律と自分の法廷とをもっている。そして、よそに訴えるよりもそこに訴える。勿論わたしは、他人によっても自分の行為を抑制するが、これを拡張するにはただ自分だけによる。君が卑怯残忍な男であるか忠誠敬虔な男であるかを知るのはただ君だけである。他人には君は見えない。彼らは不確かな推量によって察するだけである。彼らには君の技巧は見えても、君の本性は見えないのである。だから、彼らの宣告は気にしないで、君自らの宣告をきくほうがよい。(c) 君みずからの裁判にこそ訴うべけれ

君みずからの裁判にこそ訴うべけれ (キケロ)。

(キケロ)。 徳不徳に対するおのれの良心こそ尊し。それをおきて何物もなし

徳不徳に対するおのれの良心こそ尊し。それをおきて何物もなし (キケロ)。

(キケロ)。(b)だが、「後悔は罪悪のすぐ後からやって来る」とよくいわれるが、それは完全に

何故に若かりし日、今日の如くに思わざりし?

何故に今日わが頬は、昨日の紅顔にかえらざる?

何故に今日わが頬は、昨日の紅顔にかえらざる?

(ホラティウス)

独りでいるときまで秩序を失わない生活こそ稀代の得がたい生活である。人は誰でも狂言に加わり、舞台の上で紳士淑女を演ずることができる。だが、すべてが我々にゆるされすべてが隠れて見えない内部において、その胸の中において、規則にかなっていることこそ肝腎なのだ。これに近い段階とは、自分の家において、自分の日常の行為において、すなわち誰に気兼ねもいらない行為、何らの思惑も何らの技巧も交っていない行為において、規則ただしくあることである。だからビアスは、すぐれた家庭の状態を描いてこういった。「よい家庭の主人は、ただ独り家にいるときも他人の眼を意識せず、家の外にいて法律と世間の批評とを恐れるときと、まったく同様にあらねばならない」と。またユリウス・ドゥルススが、「三千エキュ下さればお邸がこれまでのようにお隣りからのぞかれないようにして差上げましょう」といった職人たちに向って、「六千エキュくれてやるから、皆が四方八方からのぞき込めるようにしてくれ」といったのは、誠に立派な言葉だと思う。人がアゲシラオスの日常について尊敬をもって語るところによれば、彼は旅に出るといつも寺院に泊って、人民および神々に、その私の行為を示したということだ。或るものは世間からはすばらしい人物と思われているが、妻や下僕は彼の中にこれといって別に変ったものも見なかった。家内の者どもから賞賛された人たちはきわめて少ない。

(c)なんぴとも、自分の家においてばかりでなく、自分の郷里においても、予言者でなかった。これは歴史が実証するところであるが、つまらない事柄にかけても同様である。実際次の卑近な実例の中にも、偉大な人たちの場合がそっくり見られるのである。わがガスコーニュの土地では、皆がわたしの著作が公にされたのを見ておかしがっている。わたしに関する世間の評判は、わたしの家から遠く離れれば離れるほど高まった。ギュイエンヌ州ではわたしの方から印刷屋に払うのだが、よそでは向うから金をくれる。こうした事実をたのんで、生きてこの世にいる間は隠れて暮し、死んでいなくなってから世に重んぜられようと望む人々も出て来るのだ。だがわたしは、死後の評判なんかほしくはない。わたしは世間から分前を得ようと思えばこそ、世間に打っても出るのだ。死んでしまったら、後は世間がどう言おうとかまいはしない。

(b)人々は公の儀式から帰ってくる人を、感嘆しながらその門口まで送ってくる。と、その人は官服とともにお役目をぬぐ。そこで彼は、さきに高く昇っただけそれだけ低く下に落ちる。その家の内はと見れば、何もかも乱脈で下卑ている。そこに規律*がある場合も、こういう卑近な私の行為の中にそれを見出すのには、よほど鋭敏な特別の判断がいるのである。それに秩序というものは映えない目立たぬ徳である。爆破孔にとびこむとか、使節の大任を果すとか、人民を治めるとかいうことは、目ざましい行為である。小言をいったり笑ったり、売ったり買ったり、愛したり憎んだり、穏やかにまたふさわしく家族のものや自分みずからと語ったり、ふしだらもせずまた自分をいつわることもないというのは、それこそかえって稀有で困難な事柄だが、しかしいっこう見映えはしない。だから隠遁の生活は、何といっても、世間的な諸生活同様の・否それ以上の・辛い骨の折れる義務を背負っているのだ。(c)私人は、アリストテレスのいうように、官にある者ども以上に徳に対して困難で崇高な奉仕をしているのだ。(b)我々が異常な場合に備えるのは、良心のためではなくむしろ栄誉のためである。(c)だが栄誉にいたる一番の近道は、我々が栄誉のためにするところを良心のためにすることであろう。(b)だから、アレクサンドロスがその舞台の上で演じて見せる勇猛心は、どうもあのソクラテスがその低く隠れた行いにおいて示したそれに、はるかに及ばないように思う。わたしは、ソクラテスをアレクサンドロスの位置において見ることは容易にできるが、アレクサンドロスをソクラテスの位置において見ることは到底できない。前者に向って「何ができるか」と問うならば、「世界を従えること」と、答えるだろう。同じように後者に問うならば、「人間の生活をその持って生れた本性にふさわしくすること」と、この人は答えるであろう。この方がより一般的で重んずべき正しい学問である。霊魂の価は高く行くことにはなく、秩序正しく行くことにある。

* この規律 r glement という語は、前々のパラグラフの中に規則にかなっているr

glement という語は、前々のパラグラフの中に規則にかなっているr gl

gl とあるのをうけている。そして一行目に秩序 ordre という語が出てくる。この ordre, r

とあるのをうけている。そして一行目に秩序 ordre という語が出てくる。この ordre, r gle, r

gle, r glement, r

glement, r gler(規整する・ととのえる)等の語は、いずれもモンテーニュの理想を示した語で、彼は突発的な手柄、偉業をほめない。それよりも理性にかなった・いつも変動のない・整然たる生活をほめるのである。

gler(規整する・ととのえる)等の語は、いずれもモンテーニュの理想を示した語で、彼は突発的な手柄、偉業をほめない。それよりも理性にかなった・いつも変動のない・整然たる生活をほめるのである。

glement という語は、前々のパラグラフの中に規則にかなっているr

glement という語は、前々のパラグラフの中に規則にかなっているr gl

gl とあるのをうけている。そして一行目に秩序 ordre という語が出てくる。この ordre, r

とあるのをうけている。そして一行目に秩序 ordre という語が出てくる。この ordre, r gle, r

gle, r glement, r

glement, r gler(規整する・ととのえる)等の語は、いずれもモンテーニュの理想を示した語で、彼は突発的な手柄、偉業をほめない。それよりも理性にかなった・いつも変動のない・整然たる生活をほめるのである。

gler(規整する・ととのえる)等の語は、いずれもモンテーニュの理想を示した語で、彼は突発的な手柄、偉業をほめない。それよりも理性にかなった・いつも変動のない・整然たる生活をほめるのである。(b)不徳な人々も何か外からの衝動をうければしばしば善い行いをすることがあるように、有徳な人々もまた悪い行いをすることがある。だからかれらを、その落ちついた状態にあるときに、たまにはそういうこともあるとすればかれらの霊魂がその家に在る時に、判断しなければならない。少なくとも彼らの霊魂が、比較的うちくつろいで生れながらの態度に近くあるときに、判断しなければならない。生れつきの傾向は教育によって助成され強化されるけれども、変えられたり抑えられたりすることはあんまりない。今日ではいろいろの天性が自分に反対の躾をうけながらもそれを突抜けて、あるいは徳へあるいは不徳へと

されば野獣、その生れし森林を忘れて、

幽閉のうちに人に馴れ、その恐ろしき姿を失うも、

一滴の血、彼らの唇の上に落つることあれば、

その狂暴なる天性たちまちによみがえりて、

恐れおののく飼主をその爪牙 にかく。

幽閉のうちに人に馴れ、その恐ろしき姿を失うも、

一滴の血、彼らの唇の上に落つることあれば、

その狂暴なる天性たちまちによみがえりて、

恐れおののく飼主をその

(ルカヌス)

こういう先天的な性質は根絶されない。ただおおいかくされるだけである。ラテン語はわたしにとっていわば生れつきの言葉である。それはフランス語以上によくわかる。だが四十年来、わたしはもうまったく、語るのにも書くのにも、それを用いたことがない。ところがそれにもかかわらず、突然に極度の感動におちいったときには(わたしは今までに二、三回そういう目にあった。その一度は、父がまったく健やかでありながら突然気を失って、わたしの腕に倒れかかったときである)、わたしはいつも、腹の底から、まず第一にラテンの言葉を発したのである。(c)天性が長い間の習慣にもかかわらず、突然せきをきってほとばしり出たのである。(b)このようなことは他の人々にもしばしば見られる。

こんにち新しい考え方によって世の風潮を矯正しようと努めた人たちは、表面に現われた不徳は改革したが、本質的な不徳の方はそっくりそのままにしている。まさかそれを増長させる気ではあるまいが、どうやらそのおそれがないでもない。この気ままな外面的改革の方が労少なくして効果が多いから、人はとかくこれだけやってのけ、ほかの善行はしないですます。つまりそうやって、安価に、内部に深く巣食っている生れながらの幾多の不徳を満足させるのである。ほんの少し、我々がめいめい経験するところを見てごらん。誰でも、少しく己れ自らに耳をかたむけるならば、自分のうちに独自の性分、主導的な性分があって、教育や自分の本性に反するもろもろの情欲の嵐と抗争しているところを発見しないものはない。だがわたしは、ほとんどゆすぶられている感じはしない。あたかもどっしりと重い物のように、ほとんど常に自分の席に坐っている。わたしの許にいないまでも、常にそのごく近くにいる。わたしの

真に現代人に共通な悪弊として非難すべきことは、彼らの隠退生活さえもが腐敗と汚濁に満ち満ちていること、彼らの

ついこの間わたしは、身内の者の領地であるアルマニャックにいた折のことだが、皆の者が「ぬすっと」とよびなす百姓にあった。彼は次のようにその一生を物語った。すなわち、彼は乞食の子と生れ、地道な働きでパンを得るくらいではとても貧乏を免れることはできないと思ったので、とうとう泥棒になる決心をしたのだった。そして若い間じゅう、安全にこの職業を行ったが、それは強い体力のお蔭だった。まったく彼は、他人の田畠から作物を刈り取ることを専門としていたのだが、ずいぶん遠いところから、しかも一人の男がとても一晩のうちに背負ってゆけそうにないほどのものを、盗んで来たのである。それに、人に与える損害を均等に分散するよう心掛けていたから、その損害はひとりひとりにはさほどにひどくなかったのである。その男は今ではもういい年であるが、百姓あがりとしては相当な金持になっている。みんな泥棒稼業のお蔭であると自ら正直に白状している。そして言うには、「だから、こうしたかせぎのために神様の罰があたらないように、わたしは毎日、かつて自分が盗んだ者の相続者に恩恵をもって報いようと心がけている。もし自分一代でそれを全うしえない場合は(まったくそれは一ぺんにはできない仕事である)、その与えた損害の額に応じて(それはただ彼だけが知ることであるが)、自分の相続者に弁済させるつもりでいる」と。嘘かまことか知らないが、とにかくこの告白によって見れば、この男は窃盗を不正な行為と見、これを憎悪してはいるのだが、しかし貧乏ほどにはこれを憎んでいないのである。盗んだことについてはきわめて単純に後悔しているが、貧乏がそれによって埋め合され補償される限り、大して後悔はしないのである。これは誠に不思議な話で、我々を不徳に合体させ・我々の悟性までもこれに慣らす・あの習慣のせいとも言えないし、また我々の霊魂を急襲的に攪乱し盲目にするところの・我々を判断もろとも一挙に不徳の権力下に突きおとすところの・あの情念の突風ともちがうのである。

わたしはわたしの行うところを、いつも全身をあげて行う。全身ひと塊りとなって進む。わたしの理性にかくれて見えないような挙動はほとんどしない。一つとしてわたしのすべての部分の賛同によって導かれないものはない。そこには分裂もなければ内訌もないのである。だからわたしの判断は、わたしの一挙一動の受ける罪科あるいは賞賛をそっくり引きうける。そしてその一度引き受けた罪科は、それを何時までも受け続ける。まったくわたしの判断は、その誕生以来ほとんど一様で変らない。同じ傾向、同じ道程、同じ力を持ちつづけている。そして一般的意見にかけては、わたしは少年時代からいつも自分の居なければならない場所にとどまっている*。

* これは第一巻の解説以来訳者のしばしば述べてきたことを支持する。モンテーニュは人間を波のように変りやすいものとはいっているが、彼自身そう無定見で始終動揺していたわけでは決してない。根本的な意見は前後を通じて自らここにいっているように変ってはいない。

(c)わたしはピュタゴラス派の、「人間は神々の像に近づいてその託宣をきくとき別の霊魂をとる」という説にはくみしない。ただしそれが、「人間の霊魂もそのときだけはよそゆきのもの・別のもの・とならざるをえない」という意味ならよい。人間の霊魂はもともとそのようなお勤めにふさわしい清浄潔白なものではないのだから。

(b)人々はあのストア派の教訓のまるで正反対を行っている。なるほどその教訓は自分の中に認めるところの不完全と不徳とを正せとは命じているが、それを悲しみくやむことはむしろ禁じているのだ。ところがこんにちの人々は、心の中にさもさも大きな遺憾と悔恨とをいだいているかのように見せかけているばかりで、改良改善の実はもちろんのこと、中止中絶をすら示しはしない。まったく病をおろさない限り、それは治癒ではないのである。悔悟の重みが天秤皿にかかるならば、一方罪の重みはしぜんと軽くなるであろう。およそ信心くらい真似しやすい特質はまたとあるまい。行状と生活とをそれにかなわせないですむものなら。信仰の本質は微妙幽玄であるが、その外観の方は容易で壮麗である。

わたしについていえば、全体として別人になりたいと願うことはあろう。わたしというもの全体をくさしきらうこともあろう。わたしの全体が改革されるよう、わたしの天性の弱さが許されるようにと、神に哀願することもあろう。けれどもそれを後悔と呼んではならないと思う。自分が天使でもカトーでもないことを不満に思うことは後悔とはいえまい。わたしの行為は、わたしの本質に従いわたしの天賦に相応している。それ以上のことはわたしにはできない。実際「後悔」という語は、我々の力の及ばない事柄には本当はあてはまらないのだ。さよう、むしろそれは「遺憾」というべきなのだ。わたしは自分のよりも遙かに高く遙かに整った数限りない天性を想像する。けれどもそうしたからとてわたしの性能がよくはならない。わたしの腕や心にしても、他人の強い心や腕を想いいだいたからといって、それだけ強くはならないではないか。もし我々の振舞いよりも高貴な振舞いを想像し願うことが、自分の振舞いに対する後悔をうむならば、我々は我々の最も罪のない行為をすら悔いなければならないだろう。なぜなら我々は、より優れた資性においてはそれらがさらに大きな完全さと品位とをもって果されるであろうと判断し、我々もまたあのようにしたいと願うであろうから。今老年に達して自分の若かった頃の行状をかえりみると、わたしは一般に、わたし相応の秩序に従って生きて来たと思う。あれがわたしのせい一杯のがんばりである。自慢ではないが、同様の場合にあえば、今でもわたしは同じように振舞うであろう。わたしは黒ぶちではなく、全身まっ黒なのである。わたしは浅薄な・いい加減な・礼式の・後悔を知らない。ほんとの後悔なら、わたしがそれを口にする前に、それは四方八方からわたしを突くはずである。神様が深くまた

仕事の上では、やり方がまずくてわたしは幾多の幸運を取り逃がした。だがわたしの考えの方は、決して見当はずれでなく、いつもその時の事情にかなっていた。その流儀といえば、いつも一番容易で安全な道を選ぶということである。いま昔とった決断をふり返ってみても、わたしはよくも自分の主義を守って、それぞれの問題の性質に応じて、賢明な進退をしたものだと思う。これから千年たったとて、同じような場合に出あえばやはり同じようにすることであろう。わたしは現在から見てそれがどうだというのではない。ただあのように決断したその時に、それがどうであったかと言っているのである。

(c)どんな決心も、それが効果をあげるかあげないかは、時の運である。情勢や事件は絶えず変動するからである。わたしも今までに幾度か重大な失敗をやったが、それはよい判断を欠いたからではなく、よい運を欠いたからである。我々のたずさわる物事には、秘密な・そして予知しがたい・部分がある。特に人間の天性の中には、黙った・あらわれない・ときにはその所有者にさえ知られない・ただ思いがけぬ機会に目を覚ましあらわれる・もろもろの性質がある。わたしの知恵にそれが洞察しえず予言できなかったからとて、わたしは少しもわたしの知恵を不満には思わない。わたしの知恵の働きがその限界をでず、結果がわたしを打ち負かしたのだ。(b)結果がわたしが退けた決心の方にくみしても、それはどうにも仕方がない。わたしは自分に食ってはかからない。わたしの運は責めても、わたしのしたことはとがめない。つまりそれは「後悔」とはいわれないのである。

フォキオンは、アテナイ人に或る意見を与えたが聞かれなかった。しかしことは彼の予想に反して隆昌に向ったので、ある人が彼に、「どうだフォキオン、ことがこうもうまくいったのを満足に思うかね」とたずねたところ、「いかにもこうなったのは満足だ。だがあのようにいったことを、わたしは少しも後悔していないよ」と答えた。わたしの友達がわたしに意見を乞うことがあれば、わたしは自由にはっきりとそれをいう。大概の人々がするように、「物事は運次第だ。わたしの考えに反する事態も生じよう。そうなると皆はわたしの意見を責めるにちがいない」などと心配はしない。そんなことは私の知ったことではない。まったくそれは責める方が間違っているのだ。ただわたしは、友人としてこの務めを拒んではならないと思えばこそ言うのである。

(c)わたしは自分の過失すなわち不運について、自分以外の者にも食ってかかる必要はない。まったく、わたしが他人の意見を用いることは、礼儀による場合を除けばごく稀なのである。専門的な知識や実際についての知識を必要とする場合は別であるが、ただ判断さえ用いればよい事柄に関しては、他人の理由はわたしを支持するには役立つけれども、わたしを翻意させることはほとんどない。わたしは他人の理由を、すべて有難く謹んで承る。けれどもわたしが覚えている限り、今日にいたるまで自分の理由だけしか信ずることがなかった。わたしに言わせれば、わたしの意志を引きまわすのは蠅とアトムだけである。わたしは自分の意見もたいして重んじないが、他人の意見も同じようにあまり重んじないのである。運命が公平にわたしに報いてくれる。わたしは人の意見もきかないが、自分の意見を人に押しつけることは更に少ない。わたしが意見を乞われることははなはだ少ないが、それが信じられることはなおさら少ない。公私何れの企てにしても、わたしの意見によって立て直されたり引込められたりしたものがあったとは思われない。運命によっていくらかわたしの意見に引きつけられた人々も、やがて間もなく全然別の考え方に引きずりまわされることが多かった。わたしは自分の休息の権利を自分の権勢の権利と同様に大事に考える者であるから、むしろそうである方がありがたい。人がわたしをほったらかしてくれるのは、わたしの流儀にかなっている。わたしの流儀とは、全然わたしのうちに隠居安住することである。他人の問題から解放され彼らの面倒を見てやらないですむのはまことに有難いことである。

(b)何事に限らず、すんでしまった以上は、それがどのようであったにせよ、わたしはほとんどくやまない。まったく、「それは始めからそうなるべきであったのだ」という考えが、わたしを苦悩から解放するのである。見たまえ。物事はみな宇宙の大きな流れにただよい、ストア派のいわゆる諸原因の連鎖の中に巻きこまれているではないか。君の思想は、願って見ても想って見ても、物事の一点をだに動かすことができないではないか。万物の秩序がひっくり返らない限り、過去や未来が、ひっくり返らない限り、どうにもならないことではないか。

それにわたしは、年齢のせいで時折いだくあの後悔を憎む。むかし「年とったおかげで肉欲から解き放たれた。有難いことだ」といった人があるが、わたしはそれとはちがった考えでいる。不能がどんな恵みを与えるにもせよ、とてもわたしは不能にむかって感謝する気にはなれない。(c)

神意

神意 (クインティリアヌス)。(b)我々の欲望は年をとると稀になる。深い飽満があとで我々を捉える。そうしたことの中には少しも良心の働きは見られない。それは悲観と衰弱とが、よわよわしいカタル性の徳を我々に刻みつけているだけのことである。我々はあまり完全に自然の変更に身をまかせて、我々の判断までも鈍らせてしまってはいけないのだ。昔わたしは、青春と快楽とのために逸楽の底にひそむ不徳の顔を見のがしはしなかったが、現在もまた、年齢のせいで嫌気を感ずるようにはなったけれども、それでも不徳の中にかくれた逸楽の顔を見のがすことはない。今はもうそこにはいないけれども、わたしはそれを、あたかもなおそこにあるかのように判断する。(c)強く・注意深く・ゆすぶって見ると、(b)わたしの理性は、わたしが最も奔放であった年頃に持っていたそれと同じなのである。ただそれが、おそらくわたしが年をとっただけ、それだけ衰え鈍っているだけである。(c)またそれは、今わたしの肉体的健康を害しないために、わたしがこの快楽にはまり込むことをさまたげるけれども、わたしの精神的健康のためには、今も昔どおりそれを禁じたりはしないであろう。(b)わたしの理性が隊列の外にあるところを見れば、わたしはそれが昔よりも勇壮であるとは思わない。ただわたしの感ずる誘惑があまりにも衰え弱っているので、今ではもう理性が強くそれに抵抗するまでもないのである。わたしはただ手を伸ばすだけで誘惑をうち払うことができるのである。だがもう一度この理性の前に、昔の淫欲を立ちむかわせて見たらどうだろう。理性にはもう、昔のようにこれに反抗するだけの力はないのではあるまいか。それは少しも昔とちがった独自の判断をしている様子も見えないかわりに、少しも新たな知恵を示してもいない。だから、回復期のように見えても、それは呪われた回復期*なのである。

(クインティリアヌス)。(b)我々の欲望は年をとると稀になる。深い飽満があとで我々を捉える。そうしたことの中には少しも良心の働きは見られない。それは悲観と衰弱とが、よわよわしいカタル性の徳を我々に刻みつけているだけのことである。我々はあまり完全に自然の変更に身をまかせて、我々の判断までも鈍らせてしまってはいけないのだ。昔わたしは、青春と快楽とのために逸楽の底にひそむ不徳の顔を見のがしはしなかったが、現在もまた、年齢のせいで嫌気を感ずるようにはなったけれども、それでも不徳の中にかくれた逸楽の顔を見のがすことはない。今はもうそこにはいないけれども、わたしはそれを、あたかもなおそこにあるかのように判断する。(c)強く・注意深く・ゆすぶって見ると、(b)わたしの理性は、わたしが最も奔放であった年頃に持っていたそれと同じなのである。ただそれが、おそらくわたしが年をとっただけ、それだけ衰え鈍っているだけである。(c)またそれは、今わたしの肉体的健康を害しないために、わたしがこの快楽にはまり込むことをさまたげるけれども、わたしの精神的健康のためには、今も昔どおりそれを禁じたりはしないであろう。(b)わたしの理性が隊列の外にあるところを見れば、わたしはそれが昔よりも勇壮であるとは思わない。ただわたしの感ずる誘惑があまりにも衰え弱っているので、今ではもう理性が強くそれに抵抗するまでもないのである。わたしはただ手を伸ばすだけで誘惑をうち払うことができるのである。だがもう一度この理性の前に、昔の淫欲を立ちむかわせて見たらどうだろう。理性にはもう、昔のようにこれに反抗するだけの力はないのではあるまいか。それは少しも昔とちがった独自の判断をしている様子も見えないかわりに、少しも新たな知恵を示してもいない。だから、回復期のように見えても、それは呪われた回復期*なのである。* 病気の回復期には一種の清涼感がある。老人の理性も、ようやく色欲物欲を解脱してちょっと道徳的に善くなったように見えても、要するにそれは病後の清涼みたいなもので、決して若いときのそれより改善されてはいないというのである。それで、呪われた回復期、呪縛にかかって手も足も出ない回復期 convalescence mal fici

fici e だというのであろう。

e だというのであろう。

fici

fici e だというのであろう。

e だというのであろう。同様にわたしの知恵も、結局両方の時期を通じて同じ背丈であるのかも知れない。だがどうも昔の方がずっと多く手柄をたてたし、今よりもずっと優雅であったし、若々しく元気で自然のままであったと思う。ところが今はそうではない、この通り、かがまった不機嫌な苦労なものになってしまった。だから今さらわたしは、あの

(b)〔本当の改心は〕神様*が我々を心の底から動かすのでなければならない。我々の良心が我々の理性の強化によって自分で自分を改善するのでなければならない。我々の欲望の衰弱によってであってはならない。快楽は老人のただれ

* 本章に説かれているモラルは、はなはだ古代的異教的であるので、モンテーニュはここにそれを幾分緩和しようとして「神様」をもってくる。そして、「真の後悔には神の参加がなくてはならない」という。だが彼のモラルの根底に依然として良心の自治があるのはもちろんである。ここではむしろ相手の武器、キリスト教徒固有の道具を、借りているのではないか。結局この「神」は、「良心」を刺激しふるいたたせる手段にすぎないように見える。或いは、日頃「神よ神よ」という連中の後悔に対する批判のようにもとれる。

** これには例外がある。モンテーニュその人がその一つである。

(b)いかなる変化を、老いは毎日、わたしのたくさんの知人の上に行いつつあることか! それは強い病であって、自然に、知らない間に、我々に食い入る。それが我々にになわせる不完全さを避けるためには、少なくともその進行の度を弱めるためには、たくさんの勉強と大きな注意とが必要である。わたしはみずから、どんなに堀をほりめぐらしても、老いが一歩一歩とわたしに向って押しよせて来るのをどうしようもない。わたしはできるだけ支える。けれども、結局それがどこへわたしを押していくのかは、知る由もないのである。

* 最後は勿論死であるが、その直前までモンテーニュはいかなる心身の状態で生活をつづけるか、それを彼みずから記録しつづける。すなわちモンテーニュはその最後の瞬間まで自分を essayer してゆければそれでよいとするのである。この章の書き出しのパラグラフとここは立派な照応を示している。

モンテーニュは自分の経験から出発して会話・社交・友愛というような問題を検討した上、教養あり実力ある紳士との交わり、美しい淑女との交わり、また古今の良書との交わりについて述べる。すなわち我々は、ここにまず彼の理想とするオネトム honn te homme がどんなものであるか、またどのような女性を彼は理想としているかを知る。理想の紳士については、第三巻第十二章に描かれたソクラテスの姿と第一巻第二十六章に描かれたアルキビアデスの姿とを参照されれば、一そうよくわかるであろう。要するにそれは、第十七世紀のオネトムとはかなりその趣を異にしている。すなわちそれは、近隣の人々と狩猟や建築や訴訟などについて話し合うばかりでなく、更に出入りの大工や植木屋とも親しむほどの人でなければならないのである。その点、彼の理想ははなはだ平民的である。それらの諸例を彼はプラトンやエピクロスから得ているのだが、この理想は、彼が第三巻第十三章に自ら述べているところを信ずれば、彼が幼少の時代、洗礼をうけた年頃から、ずっと近隣の百姓たちと親しくしていたことの結果でもあろう。なお彼は、一生を通じて幾多の婦人たちと交遊があった。彼の大きな章の四つがいずれもマルグリット・ド・ヴァロワを始め身分の高い婦人たちに献呈されているのでもわかる。その女性観は、第三巻第五章における所論と併せよむことによって、いっそう完全に把握されよう。この章では詩が婦人の読物として最もふさわしいといい、婦人の能力をほめているのか見くびっているのかわからないようないい方をしているが、第三巻第五章になると彼は断然男女を同列においている。また会話交遊の規則に関しては後出第三巻第八章「話合いの作法について」を、良書に関しては第二巻第十章「書物について」を、オネトムの教育については第一巻第二十六章「子供の教育について」を併せよまれたい。なお当章には、生かじりの学識と身についた教養との区別など、学問教育に関する問題も論ぜられている。

te homme がどんなものであるか、またどのような女性を彼は理想としているかを知る。理想の紳士については、第三巻第十二章に描かれたソクラテスの姿と第一巻第二十六章に描かれたアルキビアデスの姿とを参照されれば、一そうよくわかるであろう。要するにそれは、第十七世紀のオネトムとはかなりその趣を異にしている。すなわちそれは、近隣の人々と狩猟や建築や訴訟などについて話し合うばかりでなく、更に出入りの大工や植木屋とも親しむほどの人でなければならないのである。その点、彼の理想ははなはだ平民的である。それらの諸例を彼はプラトンやエピクロスから得ているのだが、この理想は、彼が第三巻第十三章に自ら述べているところを信ずれば、彼が幼少の時代、洗礼をうけた年頃から、ずっと近隣の百姓たちと親しくしていたことの結果でもあろう。なお彼は、一生を通じて幾多の婦人たちと交遊があった。彼の大きな章の四つがいずれもマルグリット・ド・ヴァロワを始め身分の高い婦人たちに献呈されているのでもわかる。その女性観は、第三巻第五章における所論と併せよむことによって、いっそう完全に把握されよう。この章では詩が婦人の読物として最もふさわしいといい、婦人の能力をほめているのか見くびっているのかわからないようないい方をしているが、第三巻第五章になると彼は断然男女を同列においている。また会話交遊の規則に関しては後出第三巻第八章「話合いの作法について」を、良書に関しては第二巻第十章「書物について」を、オネトムの教育については第一巻第二十六章「子供の教育について」を併せよまれたい。なお当章には、生かじりの学識と身についた教養との区別など、学問教育に関する問題も論ぜられている。

te homme がどんなものであるか、またどのような女性を彼は理想としているかを知る。理想の紳士については、第三巻第十二章に描かれたソクラテスの姿と第一巻第二十六章に描かれたアルキビアデスの姿とを参照されれば、一そうよくわかるであろう。要するにそれは、第十七世紀のオネトムとはかなりその趣を異にしている。すなわちそれは、近隣の人々と狩猟や建築や訴訟などについて話し合うばかりでなく、更に出入りの大工や植木屋とも親しむほどの人でなければならないのである。その点、彼の理想ははなはだ平民的である。それらの諸例を彼はプラトンやエピクロスから得ているのだが、この理想は、彼が第三巻第十三章に自ら述べているところを信ずれば、彼が幼少の時代、洗礼をうけた年頃から、ずっと近隣の百姓たちと親しくしていたことの結果でもあろう。なお彼は、一生を通じて幾多の婦人たちと交遊があった。彼の大きな章の四つがいずれもマルグリット・ド・ヴァロワを始め身分の高い婦人たちに献呈されているのでもわかる。その女性観は、第三巻第五章における所論と併せよむことによって、いっそう完全に把握されよう。この章では詩が婦人の読物として最もふさわしいといい、婦人の能力をほめているのか見くびっているのかわからないようないい方をしているが、第三巻第五章になると彼は断然男女を同列においている。また会話交遊の規則に関しては後出第三巻第八章「話合いの作法について」を、良書に関しては第二巻第十章「書物について」を、オネトムの教育については第一巻第二十六章「子供の教育について」を併せよまれたい。なお当章には、生かじりの学識と身についた教養との区別など、学問教育に関する問題も論ぜられている。

te homme がどんなものであるか、またどのような女性を彼は理想としているかを知る。理想の紳士については、第三巻第十二章に描かれたソクラテスの姿と第一巻第二十六章に描かれたアルキビアデスの姿とを参照されれば、一そうよくわかるであろう。要するにそれは、第十七世紀のオネトムとはかなりその趣を異にしている。すなわちそれは、近隣の人々と狩猟や建築や訴訟などについて話し合うばかりでなく、更に出入りの大工や植木屋とも親しむほどの人でなければならないのである。その点、彼の理想ははなはだ平民的である。それらの諸例を彼はプラトンやエピクロスから得ているのだが、この理想は、彼が第三巻第十三章に自ら述べているところを信ずれば、彼が幼少の時代、洗礼をうけた年頃から、ずっと近隣の百姓たちと親しくしていたことの結果でもあろう。なお彼は、一生を通じて幾多の婦人たちと交遊があった。彼の大きな章の四つがいずれもマルグリット・ド・ヴァロワを始め身分の高い婦人たちに献呈されているのでもわかる。その女性観は、第三巻第五章における所論と併せよむことによって、いっそう完全に把握されよう。この章では詩が婦人の読物として最もふさわしいといい、婦人の能力をほめているのか見くびっているのかわからないようないい方をしているが、第三巻第五章になると彼は断然男女を同列においている。また会話交遊の規則に関しては後出第三巻第八章「話合いの作法について」を、良書に関しては第二巻第十章「書物について」を、オネトムの教育については第一巻第二十六章「子供の教育について」を併せよまれたい。なお当章には、生かじりの学識と身についた教養との区別など、学問教育に関する問題も論ぜられている。(b)あまりつよく自分の気分や気質に執着してはいけない。我々にとって一番肝心かなめの力は、いろいろな習慣に順応できるということである。唯一つの生き方にいやおうなしに拘束されているのは、「在る」のであって「生きる」のではない。最も立派な霊魂とは最も柔軟で変通自在な霊魂である。

(c)ここに大カトーの尊い証拠がある。

彼の心はいかなる業にも等しく適応し得るほど柔軟なりき。されば彼何を企つるも、人みな彼がもっぱらそのために生れ出でたるもののごとくに思いたり

彼の心はいかなる業にも等しく適応し得るほど柔軟なりき。されば彼何を企つるも、人みな彼がもっぱらそのために生れ出でたるもののごとくに思いたり (ティトゥス・リウィウス)。

(ティトゥス・リウィウス)。(b)わたしの流儀にわたしを仕込むことはわたしの勝手であるにしても、それに執着して後日それから離れることができなくなってもよいと思うほどに、立派な流儀というものはありはしない。人生とは不同な・不規則な・いろいろな形をとるところの・運動である。絶えず自分につき従うこと、いやあまりに自分の傾向にへばりついて少しもこれからはなれることが出来ず・少しもこれを曲げることができない・ようなのは、決して自分の友であることではない。まして自分の主人であることではない。むしろ自分の奴隷であることである。わたしが今更こういうことをいうのは、わたしみずからが容易に自分の霊魂の執拗さから抜け出ることができないからである。つまりわたしの霊魂が、通例何に関係してもこれに没頭せずにはおられないから、また緊張して全部を挙げてでなければ何一つできないからである。わたしの霊魂はどんな些細な主題を与えられても、とかくそれを大きく引伸ばすから、結局全力を傾けて取っ掛らないではいられなくなるのである。であるから、わたしの霊魂が何もしないでいることは、わたしにとって苦しいこと、いやわたしの健康を害することなのである。大多数の精神は自分を元気づけ働かすために外的な材料を必要とするのだが、わたしの精神はむしろ自分を落ちつけ休ませるためにそれを必要とする。

勤労によりて閑居の不徳を避けざるべからず*

勤労によりて閑居の不徳を避けざるべからず* (セネカ)。まったく、わたしの精神が最も骨折るところの・その最も重しとするところの・研究は、独りで自分を研究することである。(c)読書は、彼〔わたしの精神〕にとっては、むしろ彼をそういう研究からそらす仕事の一つである。(b)彼〔わたしの精神〕に何か一つの思想が浮ぶと、彼は急に活気づき、縦横にその力を発揮し、ある時はその働きを力に向わせ、ある時はそれを整頓と優美とにむかわせ、(c)自分自身をととのえ、抑え、強くする。(b)彼〔わたしの精神〕は、みずから自分の性能を喚起するだけの力を持っている。自然は彼〔わたしの精神〕にもやはり彼の役に立つような彼の材料、創意や判断を示すに足るだけの彼の主題を、十分に与えたのである。

(セネカ)。まったく、わたしの精神が最も骨折るところの・その最も重しとするところの・研究は、独りで自分を研究することである。(c)読書は、彼〔わたしの精神〕にとっては、むしろ彼をそういう研究からそらす仕事の一つである。(b)彼〔わたしの精神〕に何か一つの思想が浮ぶと、彼は急に活気づき、縦横にその力を発揮し、ある時はその働きを力に向わせ、ある時はそれを整頓と優美とにむかわせ、(c)自分自身をととのえ、抑え、強くする。(b)彼〔わたしの精神〕は、みずから自分の性能を喚起するだけの力を持っている。自然は彼〔わたしの精神〕にもやはり彼の役に立つような彼の材料、創意や判断を示すに足るだけの彼の主題を、十分に与えたのである。* モンテーニュは何事にも集中没頭できない、不徹底な、非活動的な、冷淡な、怠け者であるかのような伝説の主人公となっているが、以上の数行は正しく彼を理解する上に読み落してはならないことである。

自分の思想と語りあうことほど、それが宿る霊魂次第で、頼りない業ともなれば力強い業ともなるものはない。最も偉大な霊魂は、それを自分の天職とする。

それらの霊魂にとりて生きることはすなわち考うることなり

それらの霊魂にとりて生きることはすなわち考うることなり (キケロ)。

(キケロ)。自然もまた特別にこの業に目をかけた。これほど我々が長くたずさわることのできるもの、またこれほど容易にこれほど日常に我々が没頭しうるものはないではないか。それはアリストテレスによれば神々の営みであって、そこから神々の幸福も我々の幸福も生れ出るのである。特に、読書は、わたしがさまざまな問題によってわたしの推理を喚起することに、わたしの記憶力ではなしにわたしの判断を働かすことに、役立っている。

(b)だから力も何もこもらないただの会話は、ほとんどわたしの注意を引くことがない。

* 前註に言ったように、モンテーニュの周囲には幾多の伝説があって、彼の真正の姿を歪曲している。彼の伝記は、彼が辛抱強い学者であり著作家であると共に、誠実で熱心な行動人であったことを証明している。

わたしは稀な床しい友愛をえ、またそれを長もちさせることが、はなはだ上手*である。なぜならわたしは、自分の趣味にかなう交友を大きな

* ラ・ボエシのみならず彼は幾多のよき友人にめぐまれていた。彼の隠棲は隠者の庵ではなく、教養ある紳士淑女のサロンでもあった。彼はルソーのような孤独なる散歩者ではなく、相当な社交人であり座談の面白い人であった。

*  une

une  me

me  divers

divers  tages

tages 地下室もあれば三階四階もある人間、ときには地下室にもおりられるし、ときには屋上にも昇ることのできる人間、ということで、少し位があがるとすぐお高くとまって、下の者に威張りちらす人間の反対である。モンテーニュは大ブルジョアで、王臣ですらあったが、このように気分はなかなか平民的である。

地下室もあれば三階四階もある人間、ときには地下室にもおりられるし、ときには屋上にも昇ることのできる人間、ということで、少し位があがるとすぐお高くとまって、下の者に威張りちらす人間の反対である。モンテーニュは大ブルジョアで、王臣ですらあったが、このように気分はなかなか平民的である。

une

une  me

me  divers

divers  tages

tages 地下室もあれば三階四階もある人間、ときには地下室にもおりられるし、ときには屋上にも昇ることのできる人間、ということで、少し位があがるとすぐお高くとまって、下の者に威張りちらす人間の反対である。モンテーニュは大ブルジョアで、王臣ですらあったが、このように気分はなかなか平民的である。

地下室もあれば三階四階もある人間、ときには地下室にもおりられるし、ときには屋上にも昇ることのできる人間、ということで、少し位があがるとすぐお高くとまって、下の者に威張りちらす人間の反対である。モンテーニュは大ブルジョアで、王臣ですらあったが、このように気分はなかなか平民的である。** 言いかえれば、「随所に主となる」ということであるが、これは後出第三巻第十二章(一二一一頁)にも、ホラティウスの句に託して述べられている。 嵐いずこの岸辺にわれを吹き寄すとも、われはそこの客とならん

嵐いずこの岸辺にわれを吹き寄すとも、われはそこの客とならん 。

。

嵐いずこの岸辺にわれを吹き寄すとも、われはそこの客とならん

嵐いずこの岸辺にわれを吹き寄すとも、われはそこの客とならん 。

。(b)他の人々は精神を高くあげ高ぶらせようと骨を折る。わたしはそれを低く下げ平伏させようとする。そ*れが悪くなるのは、ただひろがるときだけである。

汝はアイアコスの系図やイリアン城下の戦いを語れど、

キオス酒一樽の価いくばくにして、

誰が風呂を焚き、誰が、いつ、わがために宿をかし、

また、ペリグニの寒さを忘れしむるかを言わず。

キオス酒一樽の価いくばくにして、

誰が風呂を焚き、誰が、いつ、わがために宿をかし、

また、ペリグニの寒さを忘れしむるかを言わず。

(ホラティウス)

だから、ちょうどラケダイモン人が戦争にでると、その武勇が無鉄砲や狂暴になることを恐れ、節制と微妙な笛の調べとを用いてそれをやわらげなければならなかったように(これに反して、他のすべての国民は、かえって強く鋭い音や声を用いて兵士たちの勇気をいやがうえにもあおり立てたのであるが)、我々もまた、一般の流儀には反するけれども、やはり精神の使用に際しては、多くの場合翼よりは

小楊枝

小楊枝 (原文イタリア語)ややこしい物言いをしたりするのは、はなはだ愚かなことであると思う。むしろ相手の人たちによって調子をさげなければならない。時には無知も装わなければならない。誇張と技巧とはしまっておきなさい。普通の場合は秩序さえ失わなければ足りるのである。それに、もし相手が欲するならば、地べたをもはいなさい。

(原文イタリア語)ややこしい物言いをしたりするのは、はなはだ愚かなことであると思う。むしろ相手の人たちによって調子をさげなければならない。時には無知も装わなければならない。誇張と技巧とはしまっておきなさい。普通の場合は秩序さえ失わなければ足りるのである。それに、もし相手が欲するならば、地べたをもはいなさい。*  Il n’est vicieux qu’en extension.

Il n’est vicieux qu’en extension. 精神は、それを引き下げても悪くはならない。変質しない。ただそれをあまりに拡大分散するときだけ、稀薄になり、無力になる。

精神は、それを引き下げても悪くはならない。変質しない。ただそれをあまりに拡大分散するときだけ、稀薄になり、無力になる。

Il n’est vicieux qu’en extension.

Il n’est vicieux qu’en extension. 精神は、それを引き下げても悪くはならない。変質しない。ただそれをあまりに拡大分散するときだけ、稀薄になり、無力になる。

精神は、それを引き下げても悪くはならない。変質しない。ただそれをあまりに拡大分散するときだけ、稀薄になり、無力になる。

かくの如くに彼女たちは、その恐れをもその怒りをも、

その憂いやをもその喜びをも、あらゆる心の秘密を言い現わす。

いな、その恋の告白さえも学者もどきなり。

その憂いやをもその喜びをも、あらゆる心の秘密を言い現わす。

いな、その恋の告白さえも学者もどきなり。

(ユウェナリス)

そして、行きあう誰を証人に立ててもすむべき事柄のために、ことごとしくもプラトンや聖トマスを引き合いにだす。彼女たちの霊魂の中まで達することができなかった学説は、ただ彼女たちの舌のさきに残った。よく生れついた婦人たちは、もしわたしの言葉を信じて下さるならば、ただ女性に特有な天与の資質を発揮なさるだけで満足なされるであろう。世の婦人たちは、借り物の美の下にその本来の美をおおいかくしている。借りた光で輝こうとして自分の輝きをおしかくすのは、まことに愚かなことである。彼女たちは技巧の下にうずもれている。(c)

全身紅・おしろい・にまみれたり

全身紅・おしろい・にまみれたり (セネカ)。(b)これは彼女たちがみずからを知らないからである。世に女ほど美しいものはない。ところが彼女たちは、かえって技巧の方を尊重しお化粧ばかりする。一体彼女たちは何が不足なのか。愛され敬われて生きればよいはずである。そのためには、彼女たちは十分に持ち十分に知っている。ただ彼女たちのうちにある性能を、少し呼び覚ましあおりさえすれば足りるのである。わたしは彼女たちが、修辞学や法律学や論理学や、その他これに類する・彼女たちの必要に対しては何の役にもたたない・いろいろな薬味薬種をひねくっているのを見ると、ふとこんな疑いがおこる。「けっきょく男たちの方が、そういう種類のことで彼女たちを

(セネカ)。(b)これは彼女たちがみずからを知らないからである。世に女ほど美しいものはない。ところが彼女たちは、かえって技巧の方を尊重しお化粧ばかりする。一体彼女たちは何が不足なのか。愛され敬われて生きればよいはずである。そのためには、彼女たちは十分に持ち十分に知っている。ただ彼女たちのうちにある性能を、少し呼び覚ましあおりさえすれば足りるのである。わたしは彼女たちが、修辞学や法律学や論理学や、その他これに類する・彼女たちの必要に対しては何の役にもたたない・いろいろな薬味薬種をひねくっているのを見ると、ふとこんな疑いがおこる。「けっきょく男たちの方が、そういう種類のことで彼女たちを世には閉じこもって出ない・独りぽっちな・生れつきの人々がある。だがわたしの本性は、何もかもさらけ出すことにむいている。わたしは全く見かけっきりのあけすけな男で、生れながら社交向き友愛向きにできているのである。わたしは孤独を愛しそれを説きすすめるが、それはただわたしの思想と感情とを自分に向けるためである。わたしの歩みを局限するためではなくて、わたしの欲望と心配とを制限するためである。ひとのために心を労することをきらい、屈従と束縛とを死ぬほど憎むからである。(c)人間が多いのを避けるのではなくて雑用がふえるのを避けるのである。(b)場所が寂しいと、本当に、わたしの心はかえって外に向って伸び広がる。ただ一人でいると、とかく国家の問題や宇宙のことなどを考えてしまう。ルーヴル宮や群衆の中にいると、わたしは自分の殻の中に閉じこもる。群衆は外に出ようとするわたしを押し返す。実際、礼儀正しく畏れかしこんでいなければならない場所にいるときほど、狂おしく・遠慮なく・独りで自分を思うことはないのである。我々の狂愚はわたしを笑わせない。笑わすのは我々の小ざかしさである。性格上わたしは賑やかな宮廷がきらいではない。わたしは一生の一部をそこに送った。ただそれが間を置いてであり、わたしの気のむいたときだけならば、おえら方の間にまじって愉快に振舞うこともできるのである。けれども先にお話したあの柔弱な考え方が、いや応なしにわたしを孤独に結びつける。自分の家においてさえ、家人も大勢おり・客の出入りもはなはだ多い・この家の真中にいながら、わたしは孤独である。わたしはここでいろいろな人にあったけれど、わたしが心から語りたいと思う相手はまれである。それでわたしは、わたしのために、また人々のために、類のない自由を保有している。わたしの家には挨拶とか接待とか見送りとかいうような、我々の礼法が命ずる窮屈なことは一切ない(おお、これほど屈従的な厄介な作法がまたとあるかしらん!)。各人はここで思いのままに振舞う。あるいは独り自分の思いにふける。わたしの方でも黙っている。夢みている。自分のうちに立てこもっている。あえてお客様がたの邪魔をしないで。

わたしが親交を求める人々は、世間で「上品で有能な*人」と呼ばれる人々である。これらの人々の面影は、わたしに他の人たちをきらわせる。だがよく考えて見ると、それは我々の間で最も稀な人々、我々がもっぱら自然に負うところの人々である。この交わりの目的は、ただ親密になり、往き来をし、語りあうことである。つまり霊魂の鍛練のためで、その他には何の果実も期待されないのだ。こうした同士の会話では、主題は何でもよいのである。そこに重味がなかろうと、深味がなかろうと、どうでもよいのである。優雅と適切さとがいつもそこにあるからだ。すべてがそこでは成熟した変らない判断の色を帯びているし、好意と率直と喜悦と友愛とをまじえているからだ。代承相続指定の問題や王政の問題に関してばかり、我々の精神はその美と力とを示すのではない。打ちとけた歓談においても示すのである。わたしはこういう仲間を、その沈黙微笑のうちにさえ感じとる。いや多分、評議の席においてよりも食卓において、かえってよく彼らを発見するのである。ヒッポマコスが「良い力士はただその道を歩いているところを見るだけでわかる」と言ったのは正しい。よし学問が我々の歓談の中に顔を出すことがあっても少しもさまたげない。それはいつものように尊大な傲慢ないとわしいものではなくなり、かえって介添えらしいつつましやかなものになるからだ。我々はそうやってただ時を過そうとするだけである。教訓が受けたいときは、我々はそれをそれがあるところに求めに行くだろう。だが今のところは学問よ、どうかそちらの方から我々のところまで降りて来て下さい。まったく学問は有用な・持ちたい・ものではあるが、それにしてもせっぱつまれば、そんなものはまったくなしですますことができるのではないか、そんなものはなくても目的を達することができるのではないか、とわたしは考えるのである。よく生れついた上に人々との交際の間で練磨された霊魂は、ひとりで十分愉快なものになれる。学芸とは、そのような霊魂が産み出すものを記録したものにほかならない。

*  honnestes et habiles.

honnestes et habiles. ヴィレの註によれば、honneste=distingu

ヴィレの註によれば、honneste=distingu , de bon ton; habile=capable. エチケットも心得ているがそれがただの形式でなく誠実味があり、学問の素養もあるが実際の仕事もできる人。これがモンテーニュの理想の男性である。学問はあるが、粗野で非社交的で、世間の役に立たないようなのよりは、お百姓の方が彼はすきなのである。第一巻第二十五章、二十六章、第三巻第八章等を参照されたい。なお拙著『モンテーニュを語る』の第三章に、ジャンティヨムとオネトムとの定義をしてあるから参照されたい。

, de bon ton; habile=capable. エチケットも心得ているがそれがただの形式でなく誠実味があり、学問の素養もあるが実際の仕事もできる人。これがモンテーニュの理想の男性である。学問はあるが、粗野で非社交的で、世間の役に立たないようなのよりは、お百姓の方が彼はすきなのである。第一巻第二十五章、二十六章、第三巻第八章等を参照されたい。なお拙著『モンテーニュを語る』の第三章に、ジャンティヨムとオネトムとの定義をしてあるから参照されたい。

honnestes et habiles.

honnestes et habiles. ヴィレの註によれば、honneste=distingu

ヴィレの註によれば、honneste=distingu , de bon ton; habile=capable. エチケットも心得ているがそれがただの形式でなく誠実味があり、学問の素養もあるが実際の仕事もできる人。これがモンテーニュの理想の男性である。学問はあるが、粗野で非社交的で、世間の役に立たないようなのよりは、お百姓の方が彼はすきなのである。第一巻第二十五章、二十六章、第三巻第八章等を参照されたい。なお拙著『モンテーニュを語る』の第三章に、ジャンティヨムとオネトムとの定義をしてあるから参照されたい。

, de bon ton; habile=capable. エチケットも心得ているがそれがただの形式でなく誠実味があり、学問の素養もあるが実際の仕事もできる人。これがモンテーニュの理想の男性である。学問はあるが、粗野で非社交的で、世間の役に立たないようなのよりは、お百姓の方が彼はすきなのである。第一巻第二十五章、二十六章、第三巻第八章等を参照されたい。なお拙著『モンテーニュを語る』の第三章に、ジャンティヨムとオネトムとの定義をしてあるから参照されたい。 我らもまたこの道に確かなる眼を持てばなり

我らもまたこの道に確かなる眼を持てばなり (キケロ)。(b)霊魂はここに前に述べた交わりにおけるほどの楽しみはうけないけれども、肉体的感覚がここには大いにあずかって、この交わりを、わたしの考えでは、前述のそれと等しいとまでは言えないがほぼそれに近いものにする。けれどもこれはいささか用心のいる交わりで、わたしのような肉体の力に引ずられがちな者は特に用心を要する。わたしは若いとき、これがためにひどい目にあった。そして、詩人たちが節制も判断もなくこれに誘われてゆく人々に起るといっているあの物狂おしさを、いやというほど経験した。実にこの鞭打ちこそ、その後わたしのために訓戒となったのである。

(キケロ)。(b)霊魂はここに前に述べた交わりにおけるほどの楽しみはうけないけれども、肉体的感覚がここには大いにあずかって、この交わりを、わたしの考えでは、前述のそれと等しいとまでは言えないがほぼそれに近いものにする。けれどもこれはいささか用心のいる交わりで、わたしのような肉体の力に引ずられがちな者は特に用心を要する。わたしは若いとき、これがためにひどい目にあった。そして、詩人たちが節制も判断もなくこれに誘われてゆく人々に起るといっているあの物狂おしさを、いやというほど経験した。実にこの鞭打ちこそ、その後わたしのために訓戒となったのである。

カフェレウスの暗礁を免れて帰れるギリシアの舟子たちは、

何時までもエウボイアの海にその帆をそむけたり。

何時までもエウボイアの海にその帆をそむけたり。

(オウィディウス)

そのすべての思いをこれ〔女性との交際〕がために傾けつくし、狂暴な・やみ難い・情熱をもってこれに走るのは、正気の沙汰ではない。けれどもまた、愛情もなく責任も感ぜず、狂言でもやっているくらいな気でこれに手を出し、ある年頃には誰もするというお定まりの一役を演ずるということは、すなわち、ただ口先だけでこれをするということは、実に、当人の安全には相違ないが卑怯千万な振舞である。それは、危険を恐れてその名誉をもその利益をもその快楽をも、捨ててかえりみない者のすることである。まったくそのような交際からは、立派な霊魂を動かしたりまた満たしたりするような果実がとうてい期待できないことは確かである。人は本当に

(b)だから最初の男の愛の誓いに、ころりと参らぬ女は一人もないのである。さて、こんにちの男たちが一般普通に行うこの種の裏切りから、すでに経験が我々に示しているとおりの結果が生じたのはむしろ当然である。すなわち婦人たちは、独り独りでも、相結束してでも、そろって我々を回避するようになった。あるいはまた、彼女たちの方でも我々が教えた実例にならって同じ狂言に参加し、熱情なく・親切なく・愛なく・この取引に応ずるようになった。(c)

熱愛せらるることなければ、熱愛することもまたなくなりぬ

熱愛せらるることなければ、熱愛することもまたなくなりぬ (タキトゥス)。つまりプラトンにおけるリュシアスが教えるところに従って、女たちは、「男たちが自分たちを愛することが少なければ、それだけ利益のために・ご都合のために・この身を委せてもよい」と考えたわけである。

(タキトゥス)。つまりプラトンにおけるリュシアスが教えるところに従って、女たちは、「男たちが自分たちを愛することが少なければ、それだけ利益のために・ご都合のために・この身を委せてもよい」と考えたわけである。(b)それは狂言と同じことになる。見物人が、役者と同じだけ、またそれ以上に、それを面白がることになる。

わたしはクピドーのないウェヌスも、子孫のない母性も知らない。それは互いにその本質を貸し合い与え合う事柄である。だから以上のような詐欺は結局これを行う者にはねかえる。彼はここに苦労をしない代りまた一文の得もしない。ウェヌスを神とあがめた人々は、その主要な美を無形の精神的なものと見たのであるが、今の連中が求めるところのウェヌスは、人間的でないどころか動物的でさえもない。動物だってウェヌスをこれほど低い・これほど下界的な・ものにはしたがらないのだ! 我々は想像と欲望とが、しばしば肉体よりも先にかれら動物を興奮させるのを見る。雌も雄も多数の中から愛情にもとづく選択をし、互いに永く相愛して変らないのを見る。老いのためにその肉体の力を失った者さえ、なお愛に身をふるわせ・いななき・

* 婦人との交わりを指す。モンテーニュはここに人間の恋愛のあるべきようを教えている。ここでも彼がドンファンではなかったことがわかる。後出第五章の解説参照。

(b)理性・知恵・および友愛の務めは、男子においての方がすぐれている。だから男子が公共の事務をつかさどるのである。

以上二つの〔紳士および淑女との〕交わりは偶然によって生じ、他人に依存するものである。一方は稀であるから退屈なこともあるし、もう一方は年をとると色あせてしまう。従って両方とも、わたしの一生の要求をみたすには足りなかった。第三の・書物との・交わりは、それよりずっと確実でまたずっと我々のものである。ほかのいろいろな長所はこれを前二者にゆずるけれども、これはその奉仕が常恒不変で得易いことをもってその持前とする。それは常にわたしが行くところにしたがい、いたるところでわたしに侍する。老齢においても孤独の中においてもわたしを慰める。

諺にいうとおり、その馬をうしろに従えてゆく者は、徒歩でゆくからといって自慢にはならない。ナポリおよびシチリアの王たりし我々のジャックも、たくましく若く健やかであるのに、灰色の羅紗の寝衣をき、同じ帽子をかぶり、下等な羽根枕をし、釣台の上にねて、国じゅうをかついでゆかせたが、そのすぐ後には

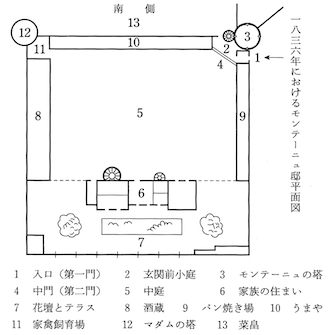

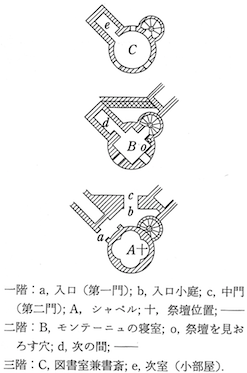

家にいると、かなりしばしば*、わたしは書斎に引籠る。そこからは、書見をしながら家じゅうが手に取るように見える。わたしは入口のちょうど真上にいて、目の下に菜畠も鶏小屋も中庭も、またわが家の大部分の部屋の中までも見渡せる。そこでわたしは、あるときにはこの本を、またあるときには別の本を、というふうに、これという順序もなくあてもなく、あれこれと拾い読みをする。あるときは夢想し、あるときは歩きまわりながら、ここにあるような夢想を書きつけたり口授したりする。

* 原本には un peu plus souvent と書いてある。旅行中、戦争中は、前述のように本を携えていただけであまり読まないが、それにくらべて家にいるときは、かなりしばしば書斎の人となるというのである。

偉大なる運は偉大なる隷従なり

偉大なる運は偉大なる隷従なり (セネカ)。はばかりまでが彼らにとってはかくれ家ではないのだ**。わたしはお坊さんたちが営む厳格な生活の内で(これは実際にわたしが彼らの教団のあるものにおいて見るところであるが)、しじゅう人々と一緒にいること、何をするにしても大勢の人の中でしなければならないことを、宗規として守るくらい、辛いことはあるまいと思った。だからある意味では、しじゅう一人でいることの方が、決して一人にはなり得ないことより、かえって堪えやすいことだと思う。

(セネカ)。はばかりまでが彼らにとってはかくれ家ではないのだ**。わたしはお坊さんたちが営む厳格な生活の内で(これは実際にわたしが彼らの教団のあるものにおいて見るところであるが)、しじゅう人々と一緒にいること、何をするにしても大勢の人の中でしなければならないことを、宗規として守るくらい、辛いことはあるまいと思った。だからある意味では、しじゅう一人でいることの方が、決して一人にはなり得ないことより、かえって堪えやすいことだと思う。* モンテーニュという姓は山という意味である。現代語 montagne は、当時 montaigne と綴られ、モンターニュと発音された。

** 第一巻第四十二章では、王様が二十人ばかりの者に見守られて便器にまたがる有様を嘲笑している。

(b)もし誰かが「ミューズの神々をただの暇つぶしやおもちゃにするのはこの女神たちの品位を落すものだ」という者があるなら、その人は、快楽や遊びやひまつぶしがいかに価値のあるものであるかを、わたしのようには知らないのである。わたしから見れば、ほかの目的こそすべてわらうべきものだといいたいくらいだ。わたしはただその日その日を送っている。そしてまことに申訳ないが、ただただわたしのためにだけ生きている。それ以上のことをわたしは目指していないのである。わたしは若いころ見せびらかしに学問をした。その後はいささか賢くなろうと学問した。今はただ気晴らしのためにだけする。決して何かを学ぼうとしてではない。わたしも昔は(c)ただ自分の必要をみたすためばかりでなく、更に進んで(b)壁の飾りにしようと、この種の道具*を集めたがる虚栄と浪費の癖を持っていたが、もうそんなことはとうの昔にやめにした。

*  cette sorte de meuble

cette sorte de meuble 書籍を指している。書物を単なるアクセサリか骨董品のように買いあつめる集書家のあることを諷している。

書籍を指している。書物を単なるアクセサリか骨董品のように買いあつめる集書家のあることを諷している。

cette sorte de meuble

cette sorte de meuble 書籍を指している。書物を単なるアクセサリか骨董品のように買いあつめる集書家のあることを諷している。

書籍を指している。書物を単なるアクセサリか骨董品のように買いあつめる集書家のあることを諷している。以上が、わたしが特に好きな三つのなぐさみである。世間への義理にからまれてやむをえずに行うなぐさみについては、何もいわずにおく。

[#改ページ]

かつて一五七二年頃のモンテーニュは、不幸や苦痛に会ったら、まっこう正面から、堂々とそれに打ってかかれとすすめた(一の十四、十九、二十等)。またそれらにぶつかってから急にあわてないですむように、あらかじめそれに備えをしておけといった。すなわちそれらに日頃なれ親しむこと、または哲学することによって、それらは恐ろしくも何ともなくなるというのだった。いわばそれは「あらかじめ備える法」m thode de pr

thode de pr paration である。ところが今モンテーニュは、ひたすらそれらを正視しまいとする。むしろ過去の喜びを回想したり将来の楽しみを空想したり、つまり他に眼と心とを転ずることによって、われわれは苦痛も不幸も感じないでいられるのだというのである。これは「敵をかわす法」であり、「気分転換に訴える法」m

paration である。ところが今モンテーニュは、ひたすらそれらを正視しまいとする。むしろ過去の喜びを回想したり将来の楽しみを空想したり、つまり他に眼と心とを転ずることによって、われわれは苦痛も不幸も感じないでいられるのだというのである。これは「敵をかわす法」であり、「気分転換に訴える法」m thode de diversion とも言えるものであって、第三巻第十章や十二章などにも更に繰返し説かれる。だがこれは結局エピクロス説の適用でもあるから、これを「エピクロス法」m

thode de diversion とも言えるものであって、第三巻第十章や十二章などにも更に繰返し説かれる。だがこれは結局エピクロス説の適用でもあるから、これを「エピクロス法」m thode

thode  picurienne とよび、かつてのあらかじめ備える法は「ストア法」m

picurienne とよび、かつてのあらかじめ備える法は「ストア法」m thode sto

thode sto cienne とよぶこともできる。とにかくモンテーニュは、空の空なる人間にとって、これが最も、否、ただ一つの、ふさわしい方法だと考えるのである。

cienne とよぶこともできる。とにかくモンテーニュは、空の空なる人間にとって、これが最も、否、ただ一つの、ふさわしい方法だと考えるのである。

thode de pr

thode de pr paration である。ところが今モンテーニュは、ひたすらそれらを正視しまいとする。むしろ過去の喜びを回想したり将来の楽しみを空想したり、つまり他に眼と心とを転ずることによって、われわれは苦痛も不幸も感じないでいられるのだというのである。これは「敵をかわす法」であり、「気分転換に訴える法」m

paration である。ところが今モンテーニュは、ひたすらそれらを正視しまいとする。むしろ過去の喜びを回想したり将来の楽しみを空想したり、つまり他に眼と心とを転ずることによって、われわれは苦痛も不幸も感じないでいられるのだというのである。これは「敵をかわす法」であり、「気分転換に訴える法」m thode de diversion とも言えるものであって、第三巻第十章や十二章などにも更に繰返し説かれる。だがこれは結局エピクロス説の適用でもあるから、これを「エピクロス法」m

thode de diversion とも言えるものであって、第三巻第十章や十二章などにも更に繰返し説かれる。だがこれは結局エピクロス説の適用でもあるから、これを「エピクロス法」m thode

thode  picurienne とよび、かつてのあらかじめ備える法は「ストア法」m

picurienne とよび、かつてのあらかじめ備える法は「ストア法」m thode sto

thode sto cienne とよぶこともできる。とにかくモンテーニュは、空の空なる人間にとって、これが最も、否、ただ一つの、ふさわしい方法だと考えるのである。

cienne とよぶこともできる。とにかくモンテーニュは、空の空なる人間にとって、これが最も、否、ただ一つの、ふさわしい方法だと考えるのである。(b)わたしはむかし、本当に悲しんでおられる或る御婦人をお慰めする役目をおおせつかったことがある。わざわざ「本当に」などといったのは、ご婦人方の悲嘆は、大部分作りごと・

女の胸の中には涙、なみなみと

あらかじめ常にためられありて、

流れ出 ずる機会を待てるがごとし。

あらかじめ常にためられありて、

流れ

(ユウェナリス)

こういう激情にまっこう正面から反対するのは、まずいやり口である。反対は女たちを刺激して、彼女たちをますます深く悲哀の中に引き入れるからである。言い負かそうとすれば、悲しみは負けまいとして、いよいよひどくなる。そういうことは我々の何でもないふだんの話の間でもよくあることだ。漫然と言いすてた事柄にしても、ふと人から反対されると、急にわたしはむきになって、それを固執してゆずらない。わたしが重要視する事柄であれば、なおさらのことである。それにこの方法に訴えると、療治が最初っから手荒になる。だが医者の病人に対する最初の応対は、やさしく快活でなければならない。いまだかつて、醜い気むずかしい顔つきの医者が効を奏したためしはないのである。だから、かえって最初は彼女たちの愁嘆を助長し、多少はこれに対して同感と許容とを示さなければならない。君はまずこういう馴合いによって、療治をさらに押し進められるだけの信用をかちえておいてから、そっと感付かれないように、彼女たちの治癒に適当した・より堅固な・論説にうつるがよい。

ところがわたしは、ひたすらわたしに目を注いでいる周囲の人々を驚かしてやろうとばかり思ったから、いきなりその傷口に膏薬を塗ろうとした。だがやって見てわたしは、早速、「これはまずい手を打った。これでは人を納得させることはできっこない」と、気がついた。わたしの説得は、あまりに鋭くまたあまりにそっけなかった。あまりにも唐突だった。あるいはあまりにがむしゃらだった。そこでわたしは、しばらくの間彼女の悲痛を押し殺すことに骨折った末、やがて強力な幾多の理由を並べてそれを

(c)たしかわたしは既にほかのところ〔二の二十三〕で、群集に適用されたある種の気分転換法に触れたことがあったと思う。軍人がこれを利用したことは、例えばペリクレスがペロポンネソスの戦いにおいて、またほかの人々がいろいろな場合において、敵の軍勢を自分たちの国からよそにそらそうとしてこれを用いたことは、歴史にその例がたくさんある。

(b)ヒンベルクール殿がおのれをはじめ部下の人々をリエージュ市において救った計略は、誠に巧みなものであった。彼はこの城を囲んだブルゴーニュ公の命をうけ、市民がさきに同意した講和条件の実行を監視すべく城内に入ったのであったが、市民はこれに対抗するため夜中に会合し、さきの日の同意に反対して、大勢の者は今その手中にある敵の商議者の許に押し寄せようと決心した。ヒンベルクール殿は、それらの人々の第一の波が彼の宿舎に押し寄せてくるという噂をきくと、さっそく二人の市民に(市民の幾人かは彼の許にいあわせたので)、彼がとっさの間に思いついたずっと温和な新しい条件を持たせて、会議の場所に派遣した。この二人は最初のあらしをおさえた。いきり立った暴徒は市庁にとって返し、二人の報告をきき、これを討議したのである。だが討議は短かった。第二のあらしが第一のに劣らぬ勢いで巻きおこった。そこで彼はさっそくまた四人の同様な調停者を派遣し、こんどこそ市民がまったく満足しそうな一そう有利な提言をなさしめた。そのために人民は、またもや評議場に逆もどりした。要するにこのようにちびりちびりと時刻を引延ばしながら、市民の狂暴をわきにそらし、これを無駄な評議の中に分裂させ、ついにはこれを鎮静して、どうやら暁に達したのであるが、このようにあけがたまでもちこたえることこそ、彼の主な目的であったのである。

次の物語もまた同じ部類に入る。アタランタというすぐれて美しくきわめて身軽な少女は、大勢の求婚者の追求を免れるために彼らに向って、「競走をしてあたしに追いつく者があったらききましょう。だが負けたら必ず命をすてるんですよ」と宣言した。そういう賞品のためならば死ぬこともあえていとわないといって、あたらこの残酷な賭事のために命を失う者が決して少なくなかった。ヒッポメネスも皆にならっていよいよその運を試みることになったので、この恋愛の熱情を守り給うという女神に願をかけ助けを乞うた。女神はこの願いをきき入れ、彼に三つの金のりんごを与え、その用い方を教えた。いよいよ競走場が開かれた。ヒッポメネスは愛人がその後ろに追い迫るのを感ずるや、いかにも過失によるかのように、そのりんごを一つ落した。娘はりんごの美しさに気を取られて、案のじょう道をそれてこれを拾った。

少女はいと驚きて輝ける果実を見、

その走りをとどめて、足下にまろべる金塊を拾えり。

その走りをとどめて、足下にまろべる金塊を拾えり。

(オウィディウス)

そんなふうにいよいよ追い越されそうになると、彼は更に第二第三のりんごを落したので、少女はその都度路をそれ心を他に転じたから、ついに競走の勝利は彼に帰した。

医者はカタルを取り除くことができないと、それをわき道にそらせ、かつ、それをさほどに危険でない部位に誘致する。これは霊魂の病に対してもまた適用される、最も普通な療法であると思う。(c)

人は時々霊魂を他の趣味、他の関心、他の心配、他の仕事へとふりむくる必要あり。時には霊魂にその場所をかえしむる必要あり。あたかも治癒の道なき病人を転地せしむるがごとし

人は時々霊魂を他の趣味、他の関心、他の心配、他の仕事へとふりむくる必要あり。時には霊魂にその場所をかえしむる必要あり。あたかも治癒の道なき病人を転地せしむるがごとし (キケロ)。(b)霊魂の病気は直接に倒すことがむつかしい。霊魂にはその突撃を支えることも打ちかえすこともできない。ただ受け流しそらすよりほかに仕方がない。

(キケロ)。(b)霊魂の病気は直接に倒すことがむつかしい。霊魂にはその突撃を支えることも打ちかえすこともできない。ただ受け流しそらすよりほかに仕方がない。もう一方の教訓にいたっては、あまりに高くあまりに困難である。純粋に一つことに専心し、それを熟考し判断するということは、第一級の人たちにして始めてできることである。平気な顔をして死に接近し、これとなれ親しみ、これとたわむれるのは、ただ独りソクラテスだけにできることである。彼は決して問題の外部に慰めを求めない。死もまた彼から見れば自然の・どうでもよい・出来事なのである。彼はこれをまともに見すえ、他に眼をそらさずにこれを待った。ヘゲシアスの弟子たちは彼の立派な講演に感激し、食を絶って自ら死んだが、(c)そしてその数は、王プトレマイオスがそういう殺人的講義をつづけることを彼に禁じたくらい多かったのだが、(b)それらの人々も、決して死それ自体を考察してはいない。判断してはいない。彼らがその思想をこらしたのは、死そのものについてではなく、ある別の存在〔来世〕を追求し目指したのである。燃えるような信心に満ちて

(c)スブリウス・フラウィウスは、ネロの命令で命をとられることになったが、しかも仲間の大将ニゲルの手によって処刑されることになったが、いよいよ刑場に引かれて行ったとき、ニゲルが彼のために掘らせておいた墓穴の無恰好なのを見ると、居合せた兵士どもをふり返って、「これさえが軍紀にかなっておらぬわ」といった。そして「頭をしっかりと上げい」とはげましたニゲルに向って、「お前こそしっかりと打ちおろせ」といった。彼の言葉はあたった。まったくニゲルの腕はぶるぶるふるえて幾度もやりなおさなければならなかった。このフラウィウスこそは、確かにその思いを、直接かつ真っすぐに、主題の上に注いでいたと思う。

(b)剣をふるって混戦の中に死ぬ者は、そのとき死を思索してはいない。それを感じても考えてもいない。乱闘のただ中に、彼はただ無我夢中である。これはわたしの知っているある武士の話だが、あるとき決闘の場でつまずき倒れ、敵から九つか十も突き刺されたなと思うと、並みいる人々が口々に、「臨終の祈りをせよ」と彼に向って叫んだそうな。その人は後にわたしにこう話した。「なるほどそうした声は耳にきこえたが、少しも自分の心を動かさなかった。ただ夢中で押し返し、復讐してやろうということばかり考えていた」と。彼はこの決闘でとうとう相手を殺してしまった。

(c)L・シラヌスに彼の死刑を知らせに行った者は、結局彼に貢献したことになった。というのは、「もとより死ぬ覚悟は十分できているが、ただ悪人どもの手にはかからぬぞ」と返答したので、その使の者はいきなり手下の兵士ともろ共に、飛びかかって彼に縄をうとうとしたところ、シラヌスは身に寸鉄もおびていないのに、げんこと足とで頑強に抵抗したので、やっさもっさと互いにもみ合ううちに、とうとう彼を死なせてしまったからである。おかげでシラヌスは、長いこと自分のために準備されている死を待たねばならないその苦しさを、とっさの憤激の中に吹っとばすことができたのである。

(b)我々は常に別のことを考えている。よりよい生の希望が我々をとどめ我々を支えている。我々の子供たちがえらくなるだろうとか、我々の名前が将来栄光に輝こうとか、やがてこの世の

もしも正しき神々ましますならば、

なんじ、ディドーの名をよびつつ波間に滅びん。

われ冥府にありてその便りをきかん。

なんじ、ディドーの名をよびつつ波間に滅びん。

われ冥府にありてその便りをきかん。

(ウェルギリウス)

(c)クセノフォンは

(b)エピクロスでさえ、その晩年には、自分の著作が永遠に残って世の人の役に立つだろうことを思い自ら慰めた。(c)

いかに困難なる事も、栄光これに伴う時は堪え忍ばる

いかに困難なる事も、栄光これに伴う時は堪え忍ばる (キケロ)。だから同じ傷・同じ苦労が、クセノフォンのいうとおり、大将と一兵卒とにとって同じ重さではないのである。エパメイノンダスは依然として勝利が自分の側にあるときいて、いよいよ歓喜してその死をうけた。

(キケロ)。だから同じ傷・同じ苦労が、クセノフォンのいうとおり、大将と一兵卒とにとって同じ重さではないのである。エパメイノンダスは依然として勝利が自分の側にあるときいて、いよいよ歓喜してその死をうけた。 これこそ最も大いなる悲痛をも慰め和らぐるものなれ

これこそ最も大いなる悲痛をも慰め和らぐるものなれ (キケロ)。(b)その他これに類するいろいろな事情が、我々をいつわり慰め、我々の気を物その物の考察から転じそらすのである。

(キケロ)。(b)その他これに類するいろいろな事情が、我々をいつわり慰め、我々の気を物その物の考察から転じそらすのである。(c)哲学の論証さえがそうである。しじゅう問題の横つらをかすめて核心にはふれずにゆく。わずかにその

(b)復讐は甘美な感情である。それは我々の心に深くうえつけられた自然の感情である。わたしにはまったくその経験がないけれども、それがよくわかる。つい先頃ある若殿に復讐を思いとどまらせようとしたときも、わたしは「右の頬を打たれたら左の頬をこれにお向けなさいませ。それが慈悲の務めでございます」などとはいわなかった。また詩がこの情念のせいにしているところの悲惨な出来事を語りきかせようともしなかった。ただその情念はそのままそっとしておいて、ひたすら彼に反対の想念の美しさを味わわせようと骨折った。すなわち、寛恕と慈悲とをもってすればどれほどの名誉と衆望と同情とを収めることができるかを語り、彼を名誉心へとむけかえたのであった。正にこのようにこそなすべきである*。

* これは一五八七年十月二十日、アンリ・ド・ナヴァールがクートラの戦に勝った翌日、モンテーニュ邸を訪れた時の話であろうと推定される。ナヴァール王はこの時、アンリ・ド・ギュイズおよびアンリ三世に対して憤懣やる方なき思いであったろうが、それきり軍を進めなかった。これこそモンテーニュの寛容慈悲の政策の現われであって、この時から二年後にナヴァール王がアンリ四世となって後、モンテーニュが王に奉った書簡の中にもそれはよみとられる。白水社版『モンテーニュ全集』第四巻「書簡」37参照。

おん身最も激しき欲望に駆り立てらるる時は、

(ペルシウス)

何にてもあれ、目前の物に向ってそれを注げ。

(ルクレティウス)

しかもそれはなるたけ早いがよい。一度その欲望にとっつかまってからでは、それをするのになかなか骨が折れるから。

新しき傷をもて古き傷を消さざるべからず。

新しき気まぐれの恋もて古き恋を忘れざるべからず。

新しき気まぐれの恋もて古き恋を忘れざるべからず。

(ルクレティウス)

わたしは昔、持前の性分のために、強烈な悲哀*に見舞われたことがある。しかもそれは強烈である以上に正当な悲哀であった。もしもわたしがただ自分の力に頼っただけであったなら、おそらくはそこにおしつぶされてしまったであろう。わたしはそれを忘れるために猛烈な気分転換を必要としたので、わざと、故意に、また若さも手伝って、恋をあさった。恋はわたしを慰めた。友を失った悲しみからわたしを救った。ほかの場合でも常に同じことである。何か堪えがたい思いが自分をとらえる場合、わたしはそれを抑えるよりは変える方が近道だと思う。わたしは反対の思いを持って来ることができないまでも、ちがった思いでそれに代える。変化はいつも気持を軽くし・溶かし・散らすものだ。苦しい思いを打ち倒すことができなければ、わたしはそれから逃げる。そして逃げながら、道をかえ跡をくらます。場所と仕事と伴侶とを変えながら、ほかの業・他の思い・の群れにまぎれこみ、そこにわたしの足跡を絶ち、隠れおおせる。

* ラ・ボエシ La Bo tie と死別した時の経験。第一巻第二章註および第一巻第二十八章、白水社版『モンテーニュ全集』第四巻「書簡」2等参照。

tie と死別した時の経験。第一巻第二章註および第一巻第二十八章、白水社版『モンテーニュ全集』第四巻「書簡」2等参照。

tie と死別した時の経験。第一巻第二章註および第一巻第二十八章、白水社版『モンテーニュ全集』第四巻「書簡」2等参照。

tie と死別した時の経験。第一巻第二章註および第一巻第二十八章、白水社版『モンテーニュ全集』第四巻「書簡」2等参照。世間の評判の向きをかえるために、アルキビアデスはその美しい犬の耳と尾とを切って町に放した。つまり、これを庶民のおしゃべりの種に提供して、ほかの行為に触れさせまいとしたのである。わたしはまた、世間の取沙汰や邪推をそらし、口やかましい人たちをはぐらかすために、女たちが嘘の愛情によって本当の愛情をおおいかくすのを見たことがある。しかし何とかいうご婦人は、真似事をしているうちに本気になってしまい、とうとう本当の・始めの・愛情を捨てて、にせの愛情に走るにいたった。わたしはそれを見て、女のそういう狂言を許してこれで安心とすましている男たちこそ、けっきょく馬鹿を見るのだと知った。この替え玉にされた色男は、おおびらな歓待とやさしい言葉とをほしいままにするのだから、けっきょくは君に取ってかわり、かえって君の方をにせ者にしおおせぬとしたら、それはよくよくの愚図であると言わねばならない。(c)これこそ他人にはかせる靴を裁ち縫いすること、御苦労様な話である。

(b)つまらないことが我々の気をまぎらしそらせる。つまらないことが我々の心を捉えているのだから。我々はほとんど物をまるごと、それ一つだけを見ない。我々の心をうつのは些細な事情とうわべの形とである。肝腎の物のぬけがらである。

そはあたかも、夏、蝉 が残す脱けがらのごときものよ。

(ルクレティウス)

プルタルコスでさえその死んだ娘を、その幼いころのおませのゆえに

これらの刺激によりて悲しみはおのずから高まる。

(ルカヌス)

これらこそ我々の悲哀の基礎なのである。

* カエサルの葬式の時、アントニウスがカエサルが遭難した時の血染めの服を群集に示したために、民衆が興奮して反徒の家々を襲ったこと。

(b)同じように、物語の中の愁嘆もまた我々の心をかき乱すのである。ウェルギリウスやカトゥルスに物語られたディドーやアリアドネの哀別離苦は、彼らの実在を信じない者までも感動させる。(c)あれを読んで少しも感動しないのは頑固な人の場合であって、ポレモンなどは奇跡だといわれている。だがこの人は、狂犬に噛まれてそのふくらはぎをもってゆかれた時だって、顔の色一つかえなかったそうな。(b)実際いかなる知恵者も、架空の物語がこれほどまでに強く深い悲哀を感じさせるその真の原因を、理性の判断だけで理解するには至っていない。それが、みずからそこに居あわせて、眼がこれを見・耳がこれをきく・時の、その悲哀にもいやまさるほどであるのはなぜであろう。この目と耳の方は、ただ架空の出来事だけでは動かされないというのに。

もろもろの学芸さえが我々の生れつきの愚かさを利用するのは、果してもっともなことであろうか。修辞学の教えるところによれば、演説家はその弁論というお芝居において、われとわが音声やにせの感動に興奮しなければならない。その模擬する感情にだまされなければならない。その演ずる手品によって本当の心の底からの悲哀をまずもって自分の心につぎこみ、更にそれを彼以上に事件に関係の浅い審査員の胸にまでかよわせなければならない。ちょうどお葬式に悲哀を添えるために雇われる人々のように、彼らはその涙を、その悲嘆をさえ、切り売りし、量り売りする。まったく、彼らはただ形だけ感動のていを装うのであるが、しかし、その態度をその場にふさわしく慣らしていく内に、往々にしてしんそこから感激し、本当の哀愁を覚えるということもあるのである。

わたしは彼の多くの友人たちに交って、ムシュ・ド・グラモンの遺体を、彼が殺されたラ・フェールのお城からソワソンへとお送りしたことがある。道中至るところゆきあう人民たちは、ただ我々の葬送の儀容を見ただけで涙を禁じえないようであった。まったく故人の名前すら、そこでは知られていなかったのである。

(c)クインティリアヌスのいうところによると、彼は役者たちがあまりに愁嘆の役に熱中した結果、家に帰ってまで泣くのをやめなかったのを見たそうだ。また彼自身もあるとき、他人にある感動を起させようとしてあまり一所懸命になったために、自分までが涙を誘われたのみならず、真に悲痛にうちひしがれた者のように顔色までまっさおになったということである。

(b)我々の山ぞいのある地方では、妻たちは僧マルタン*のように一人で二役をやる。まったく彼女たちは、一方で死んだ夫がやさしく親切であったことを回想して哀悼の情を深くするかと思うと、また一方では夫の欠点の数々をかき集めて公表する。まるでそうやっていささか自ら慰め、憐憫から軽蔑へと気を転じようとするかのようだ。(c)彼女たちは我々よりはるかに気がきいている。我々はちょっとした知り人が死んでも、さっそくこれに嘘の賛辞を捧げようと努める。その人が眼の前からいなくなると、たちまちに彼を、かつて眼の前で見た頃に思ったのとはまったく別の人に仕立てあげようと努める。これではまるで、哀悼とは未知の事実を伝えることであるかのようである。あるいは、涙は我々の悟性を洗ってこれを明らかにするためにあるかのようである。わたしは今から、わたしがそれに価するからというのではなく、もはや死んだやつだからというので、他人様がお与え下さるであろうところの有難い証言は、あらかじめお断わり申しておく。

* この僧は、伝えるところによると、ミサの際に問答両方を一人でやったという。

* 前出一の一、二の十二、二の三十七等参照。「おお人間とは何という卑しい・またあさましい・ものであろう! その人間性より上にあがらない限りは!」(二の十二末尾)。人間はこのようにむなしいもの。このむなしさを憎めるものこそ真の人間、至人と言うべきか。

だがしかし、我々の霊魂が肉体の悲惨に勝ち・その無力にうち勝ち・それがあらゆる危害変化をこうむることに勝った・言葉をききたまえ。真に霊魂はこう高唱する権利がある。

おお、不幸にもプロメテウスに作られたる最初の土くれよ。

いかに軽率に、それは作りなされたるよ!

彼は、これを作るに当りて、形体は考えたれど心のことは考えざりき。

むしろ心をこそ先に作るべかりしなり*。

いかに軽率に、それは作りなされたるよ!

彼は、これを作るに当りて、形体は考えたれど心のことは考えざりき。

むしろ心をこそ先に作るべかりしなり*。

(プロペルティウス)

* 神話によれば、プロメテウスは、まず土塊をもって人間を作り、それから天の火をもってこれに生命を賦与した。

モンテーニュはこの章の中で、まず自分の老境について語り、もうこの年になれば万事あけすけに語ってもよかろうといって、ウェルギリウスの恋愛詩の批評から、転じて性愛、結婚、恋愛というようなかなり機微な問題にふれる。かつてその初期のエッセーにおいては(例えば第一巻第十四章などを後年の加筆のない最初の状態において読むとよくわかるが)、彼もあるスコラスティックな順序を追ったこともあったのだが、ここでは実に自由自在な漫談漫筆の至芸を見せている。一体『随想録』は第一巻第一章から順々に読まなくても十分に味わえる書物であるが、今述べたような彼の散歩気分がかもし出す独特な魅力に至っては、やはり、少なくとも全一章を通読する者にでなければ与えられないであろう。この章は「馬車について」(三の六)の章とともに随筆文学の傑作である。

しかしこの章は世に伝えられるような好色文学では決してない。モンテーニュは従来エピキュリアンで恋愛においてすこぶる放縦であったかのように伝説されているが、この章の底を流れている道徳的なものは、そのような俗説を是正してあまりがあろう。彼はレアリストであってロンサール流の女性礼賛者ではなかったから、従来あまり女性に愛せられてはいないようであるが、およそ彼くらい女性の生理と心理とをこもごも理解して、よく彼女たちの立場を擁護したものは古今を通じて稀であろう。また彼くらい恋愛において敬虔かつ清純であったものも少ないであろう。この酸いも甘いも噛みわけた老人の性愛論は、トルストイのそれのような窮屈なものではなく、はるかに近代的で自由なものであるけれども、それでいて少しも淑女に眉をひそめさせるところがない。ある種の不幸な女性には感涙をさえ催させるであろう。要するにこの章は、愉快でまた厳粛な恋愛論であり、性教育論であり、同時にまた男女同権論でもある。

しかしこの章は世に伝えられるような好色文学では決してない。モンテーニュは従来エピキュリアンで恋愛においてすこぶる放縦であったかのように伝説されているが、この章の底を流れている道徳的なものは、そのような俗説を是正してあまりがあろう。彼はレアリストであってロンサール流の女性礼賛者ではなかったから、従来あまり女性に愛せられてはいないようであるが、およそ彼くらい女性の生理と心理とをこもごも理解して、よく彼女たちの立場を擁護したものは古今を通じて稀であろう。また彼くらい恋愛において敬虔かつ清純であったものも少ないであろう。この酸いも甘いも噛みわけた老人の性愛論は、トルストイのそれのような窮屈なものではなく、はるかに近代的で自由なものであるけれども、それでいて少しも淑女に眉をひそめさせるところがない。ある種の不幸な女性には感涙をさえ催させるであろう。要するにこの章は、愉快でまた厳粛な恋愛論であり、性教育論であり、同時にまた男女同権論でもある。

(b)有益な思索は充実して来れば来るほど、それだけ邪魔な高価なものになる。不徳・死・貧乏・病気は厳粛な主題で、我々にとって重荷となる。どうしても我々は、苦痛を支えこれを克服する術を教えこまれた・いやよく生きよく信ずるための掟を教えこまれた・霊魂を持たなければならないし、しばしば霊魂をそういう貴い研究の中で目覚まし練磨しなければならないけれども、そういうことは、尋常普通な霊魂のためには、休みをおいて、節制をもって、行われなければならない。普通の霊魂はあまり不断に緊張していると気が変になってしまう。

わたしは若い頃、自分に義務を守らせるために、自分を戒めたり励ましたりする必要があった。歓喜と健康とは、人のいうとおり、そういう真面目で賢明な思索とはあまりうまが合わないのである。だがわたしは、今やまったく別の状態にある。老年の諸状態は、いやというほどわたしに忠告している。わたしを分別くさくし、わたしに説教している。わたしは快活の過度から、それよりもさらに忌むべき厳格の過度におちた。だからわたしは、今ではわざと自分を少し放縦の方に赴かせる。そして時々、霊魂をふざけた・若々しい・思いにむけ、そこで遊ばせる。わたしはこの頃、あまりに落ちつきすぎ、重厚になりすぎ、老熟しすぎている。年齢が毎日、冷静と節度とをわたしに向って教える。この肉体が不規則を避けまた恐れている。今こそ肉体の方が、精神を矯正に向って導く番になった。それが代って教導する番になった。しかもより荒々しく厳しく。肉体は寝ても覚めても、ただの一時間も、死と忍耐と悔悛とをわたしに説ききかさずにはいない。わたしは今、かつて快楽をこばんだように、節制をこばんでいる。節制はわたしをあまりにも後ろの方に、いや無感覚にまで、引きもどす。ところでわたしは、どのようになりと自分の主人でありたい。知恵もまたその過度を持つ。そして狂愚に劣らず節制を必要とする。だから苦痛がわたしに許すあいまあいまには、わたしが慎重のあまり、ひからびて沈みきってしまわないよう、

わが心が常にその苦にのみかまけてあらざるよう、

(オウィディウス)

わたしはごくそっと、自分の眼を、自分の前の・風だった雲ゆきのあやしい・空から転じそらす。有難いことにわたしは恐怖なくそれを眺めているが、もちろん努力と研究とを要しないわけではない。それでわたしは、今は昔となった若い頃の回想に耽る。

わが心はその失いしものを欲望し、

ひたすらそのかき立つる過去の想像にひたる。

ひたすらそのかき立つる過去の想像にひたる。

(ペトロニウス)

少年にはその前を見させよ。老人にはうしろを見させよ。これこそヤヌスの二重の顔が意味するところではなかったか。年齢よ、わたしを引張ってゆきたいなら引張ってゆけ。ただし後ろに。わたしの眼に、このすんでしまった良い季節を認めることができる限り、ときどきわたしは眼をそこにふりむける。よしそれをわたしの血脈の中に永くとめおくことができないにしても、せめてそのイメージだけでも記憶の中からなくしてしまいたくない。

過去の生活を楽しみ得ることは、

二度生きることにほかならず。

二度生きることにほかならず。

(マルティアリス)

(c)プラトンは老人たちに向って、若者どもの競技・舞踊・遊戯の場にのぞんで、もはや自分のうちにはない肉体のしなやかさと美しさとを他人の中に楽しむように、またそういう花のような時代の恩寵をその記憶の中に思いおこすように、命じている。そしてかれら老人たちが、これらの娯楽において最も自分たちを・しかもその最も多人数を・よろこばせた若者に、勝利の誉れを与えるように望んでいる*。

* モンテーニュは自らこのプラトンの勧告を実行した。「旅日記」の記述がそれを証明している。彼はデラ・ヴィラの温泉に滞在中、舞踏会を主催し、自ら若い踊り手に賞品を与えたりしている。

我らは自然より遠ざかりて、何事にかけても良き案内者ならざる民衆にならうなり

我らは自然より遠ざかりて、何事にかけても良き案内者ならざる民衆にならうなり (セネカ)。

(セネカ)。(b)わたしの哲学は行動の中にある。自然な・現在の・実践の中にある。思想の中にはほとんどない。わたしは、はしばみの実や

国家の安寧こそ第一、民衆の喝采はその後!

(エンニウス)

快楽はほとんど野心のない特質である。それは評判の価値を自分に加えないでも、自分独りで相当豊富であると考えているし、かえって片蔭にあることを好む。ぶどう酒やソースの味をかれこれいうような若者があったら、鞭うちをくらわすべきであろう。このぶどう酒やソースの味ほど、わたしに解らなかった・またわたしの重んじなかった・ものはないのである。ところが今ではそれがわかる。こうなったことをわたしは大いに恥ずかしく思うが、さて今さらどうしよう? わたしをそこに押しやっている動機を思うと、いよいよ恥ずかしさと悲しさを覚えるばかりである。

夢想したり無駄口をたたいたりするのはわれわれ老人のすることで、評判や高い位を目ざして一所懸命になるのは若い人々のことである。彼らはこれから世間に出て信用を得るのであるが、我々はもう帰り道なのだ。(c)

彼らには太刀あり、馬あり、槍あり、棍棒あり、庭球あり、水泳あり、競走あり。われら老人には、かくも数ある競技のうち、ただ

彼らには太刀あり、馬あり、槍あり、棍棒あり、庭球あり、水泳あり、競走あり。われら老人には、かくも数ある競技のうち、ただ (キケロ)。(b)法律までが我々に隠居を命ずる。わたしは、自分の年齢に追いつめられて至りついたこの哀れな状態を慰めるためには、ちょうど子供に対するようにそれにおもちゃでもあてがうよりほかに仕方がない。つまり我々はもう一ぺん子供に帰るのである。いや知恵も痴呆も、この老年の悲惨の中に、かわるがわるわたしを助け支えるのは、なかなか骨のおれることだろう。

(キケロ)。(b)法律までが我々に隠居を命ずる。わたしは、自分の年齢に追いつめられて至りついたこの哀れな状態を慰めるためには、ちょうど子供に対するようにそれにおもちゃでもあてがうよりほかに仕方がない。つまり我々はもう一ぺん子供に帰るのである。いや知恵も痴呆も、この老年の悲惨の中に、かわるがわるわたしを助け支えるのは、なかなか骨のおれることだろう。

汝の知恵に少しばかりの狂気を交えよ。

(ホラティウス)

わたしは同様に最も小さな刺激をも避ける。いや、昔はわたしに引掻き傷も与えなかったほどの刺激が、今ではわたしを突きとおすのだ。ようやくわたしの習慣は、とかく病気のことに気をとられがちになった。(c)

かよわき肉体には最も軽き刺激も堪えがたきものなり

かよわき肉体には最も軽き刺激も堪えがたきものなり (キケロ)。

(キケロ)。

(b)病める霊魂はいかなる苦しみにも堪え得ず。

(オウィディウス)

わたしはいつも苦しみ痛みに対して感じやすくデリケートであった。今ではますます敏感になり、どこもかしこも感じやすくなっている。

きわめてかすかなる力も、

すでにひび入れる器を砕くに十分なり。

すでにひび入れる器を砕くに十分なり。

(オウィディウス)

なるほどわたしの判断は、自然がわたしに受けよと命じている不快不幸に、わたしが反抗したり憤慨したりすることを妨げはするけれども、それを感覚することまでも妨げはしない。わたしは世界を隅から隅へと、楽しく快活な平穏のまる一年を尋ねて歩きたいものだ。わたしは生きそして楽しむより外に、何の目的もないのだから。どんよりした無感覚な平穏ならわたしにもかなりあるけれど、それはわたしを麻酔させる。そんなのでは有難くない。もしも田園にまたは町なかに、フランスにまたは外国に、家におちついている人であろうと旅行ずきの人であろうと、その人にわたしの性格が気に入り、その人の気持もまたわたしに嬉しいような、そういう誰かが、あるいはそういう何かよいお仲間が、あるならば、ただ手のひらを鳴らしてくれればよい。わたしは肉も骨もあるエッセー〔すなわち『随想録』の著者其人〕を彼らに進上に行くであろう。

老いから立ち直ろうというのは精神の特権であるから、わたしはできるだけ精神に向ってそのように努めよと勧める。できるならばあの枯木の上の宿り木のように、なお芽をふき花を咲かせよと勧める。だがわたしは、精神は裏切者ではないかと恐れる。精神は肉体ときわめて仲よしであるから、肉体が難渋しているのを見ると、いつもわたしをふりすてて肉体の赴くがままにつき従う。だからわたしは、精神だけに

(c)我々の先生たちが我々の精神の異常な向上飛躍の原因を求めるにあたって、それを神がかりや、愛や戦争の苛烈や、詩や酒に帰するばかりで、少しもそこに健康のもち分を認めないのは間違っている。むかしは青春の力と平静な心とが、湧き立つばかりの・力のあふれた・充実した・悠然たる・健康を、時折わたしに提供したものだ。この快活という火は精神の中に、我々の生れつきの能力をこえたあざやかな明るい閃光を点じ、最も熱狂した・とはいえないまでも最も溌剌たる・元気をみちびき入れる。ましてやそれとはあべこべの状態が、わたしの精神を圧迫固定してあべこべの結果を生ぜしめても、それは少しも不思議ではないのである。

(b)精神はいかなる仕事にも身を入れず、肉体と共に衰う。

(プセウド・ガルス)

しかもなおわたしの精神は、「おれはこの肉体とのなれ合いに、通例一般の人々において見られるほどには縛られていないのだから、有難く思え」という。果してそのとおりかどうかわたしは知らないが、少なくとも我々の休戦の間は、苦痛や

老人よ、できうる限り、その額の皺 をのばせ。

(ホラティウス)

戯れによりて悲哀を和らぐるはよきことなり

戯れによりて悲哀を和らぐるはよきことなり (シドニウス・アポリナリス)。わたしは快活でおだやかな知恵を愛し、激しい厳粛な生活を避ける。いかめしそうな顔付はどれもあてにはならないから。

(シドニウス・アポリナリス)。わたしは快活でおだやかな知恵を愛し、激しい厳粛な生活を避ける。いかめしそうな顔付はどれもあてにはならないから。

(c)暗き顔せる悲しげなる不遜よ。

(ブカナン)

(b)この悲しげなる人々もまたその淫楽をもてり。

(マルティアリス)

(c)わたしは心からプラトンを信ずる。彼は「心持が穏やかであるか気むずかしいかは、霊魂の善さ悪さを推定させる上に大きな根拠となる」といった。ソクラテスはいつも変らぬ顔をしていたが、それは晴ればれしたにこやかな面もちで、人に笑顔を見せたことのなかった老人クラッススのような変らぬ顔ではなかったのである。

(b)徳はたのしい快活な特質である。

(c)わたしはよく承知している。眉をひそめてわたしの書き物を放縦だというであろう人々のうち、彼ら自身の思想の放縦さに一層眉をひそめないでいられるであろう者の、すこぶる少ないことを。わたしは彼らの心にはかなっているのだけれども、彼らの目にはさわりとなるのだ。

プラトンの書物の方だけを非難し、彼がパイドロスやディオンやステラやアルケアナッサなどと関係があったらしいことなどは黙って問題にしないというのは、なるほど筋がとおっている。

考えて恥ずかしからぬ事柄は、これを言うこともまた恥ずるにおよばず

考えて恥ずかしからぬ事柄は、これを言うこともまた恥ずるにおよばず (出所不詳)。

(出所不詳)。(b)わたしは愉快な生活の上を素通りして、不幸につかまえられ養われている・あの気むずかしく陰気な・精神を憎む。それはまるで拭い磨かれた物体にはとまることができないので、凸凹の・ざらざらした・場所にとまって休む蠅みたいだ。いや悪い血ばかり吸うひるみたいだ。

それにわたしは、自分があえてすることはすべてこれをあえていうよう自分に命じ、公表しえない思想その物を嫌っている。わたしの行為行状の最も悪いものも、これをあえていわないことの醜く卑怯であることにくらべたら、そう醜いとは思われない。誰でも告白するときには慎ましやかだが、人はその行為においてこそそうあらねばならないのだ。

何が故になんぴとも、その不徳を白状せざるや。いまだその不徳の奴隷なればなり。夢を語るには覚むるを要す

何が故になんぴとも、その不徳を白状せざるや。いまだその不徳の奴隷なればなり。夢を語るには覚むるを要す (セネカ)。肉体の病気は時と共にだんだん明瞭になる。風邪だ・くじいたのだ・といっているうちに、やがて痛風だとわかる。霊魂の病気は高じるに従って不明になる。最もひどい病人が最もそれを感じない。だから我々は、しばしば容赦のない手先で、それらを明るい所に出して調べて見なければならない。それらを我々の胸の底から引きずり出して、ひろげて見なければならない。善行におけると同様に、悪行においても、告白はただそれだけでしばしば帳消しとなる。果して過失の中に、我々の告白の義務を免除するほどの醜悪があるであろうか。

(セネカ)。肉体の病気は時と共にだんだん明瞭になる。風邪だ・くじいたのだ・といっているうちに、やがて痛風だとわかる。霊魂の病気は高じるに従って不明になる。最もひどい病人が最もそれを感じない。だから我々は、しばしば容赦のない手先で、それらを明るい所に出して調べて見なければならない。それらを我々の胸の底から引きずり出して、ひろげて見なければならない。善行におけると同様に、悪行においても、告白はただそれだけでしばしば帳消しとなる。果して過失の中に、我々の告白の義務を免除するほどの醜悪があるであろうか。(b)わたしは何食わぬ顔をしていることがとても苦しい。だから他人から秘密を明かされることを避ける。知っていることを知らないとは、とてもいいきれないからである。わたしはそれを黙っていることはできるけれども、それを否定することになると、努力と不快なしにはできないのである。本当に秘密を守るためには、そのように生れついていなければならない。義理だけでは足りない。君侯に奉仕するには秘密が守れるだけでは足りない。その上さらに嘘つきでなければならない。ミレトスのタレスに向って、姦通をしたことを正式に否定すべきや否やを問うた者が、もしもわたしに向って聞いたのであったら、わたしはこれに、決して否定すべきではないと答えたであろう。まったく、虚偽は姦淫よりももっと悪いことだと、わたしは思うのである。ところがタレスは全く別様に勧告した。つまり小さい罪をもって大きい罪をつぐなうために、断然否定せよとすすめたのである。けれどもこの勧告は、二つの不徳の一つを選択させることにはならないで、むしろ一つの不徳にさらにもう一つの不徳を加えることになった。

ここでついでに言っておくが、良心ある人にとっては、不徳の罪滅しに何かの難事を課せられることは幾分か気やすめになるのであるが、二つの不徳の

* これはカトリック教のミサに列することを拒んだプロテスタントの一婦人の話であるが、モンテーニュは宗教上のまじめな問題についてもよくこのような冗談をいった。しかしこれは、自らカトリックとしてプロテスタントにいやがらせをいったのではなく、むしろ何れの派の宗規をも超越した冗談と考えるべきであろう。

(b)こっそりと

万事を名誉と栄光とのためにする者よ。仮面をして世間に出、そのありのままの自分を人々の認識から隠して、一体どんな得をしていると思っているのか。せむしに向って「まあいい姿だこと」とほめてごらん。彼はこれを侮蔑だと思うに違いない。もし君が臆病であるなら、しかも人が君を勇ましい人よとたたえるならば、それは果して君のことであろうか。否、君を別の人と取り違えているのだ。むしろそれよりは、自分はお供の小者の一人にすぎないのに、人々の敬礼をうけて主人公になった気になり、得々然としている男の方がまだいくらか可愛いと思う。マケドニアの王アルケラオスは、ある路地を通りかかると誰かに水を浴びせられた。お供の者どもはその

* モンテーニュはいわゆる純潔な人とはいえない。彼はそれを知っている。だが彼は世間でいう純潔というものの真相を知っており、特に独自の道徳観をもっているから、世間から背徳者といわれても平気なのである。

あんなに自然で必要で正当な生殖行為が、人間にとって一体どうだというのか。何だって恥ずかしがらずに、それについて語ることをあえてしないのか。なぜそれを厳粛な談話から除外するのか。我々は大胆にも「殺す、盗む、裏切る」と口にする癖に、なぜあのことだけは歯の間でなければいわないのか。それを言葉の中に吐き出しさえしなければ、それだけその考えをおし広げてもよいというのか。

(c)まったく最も稀に用いられる言葉、最も稀に書かれ最も口にされることの少ない言葉が、最もよく最も広く識られているのは、おかしなことである。どんな年齢どんな性格の人でも、パンと同様にこれを知らないものはない。この二つは、表明されることなく、音もなく形もなく、人々の心に刻まれている。またそれは黙秘の保護の下に置かれている行為であって、そこからそれを引離すことは、よしそれを告発し裁判するためでも罪悪であると考えるのも、面白いことである。我々は

(b)次の句は古代の学者たちが教えるところだが、わたしはこの古代の学者の方が近代の学者より好きなのである((c)その徳はより偉大に・その不徳はより小さく・思われるから)。

(b)あまりにウェヌスを避けこれと戦う者は、

あまりにこれを追うものと等しく敗る。

あまりにこれを追うものと等しく敗る。

(アミヨ仏訳、プルタルコス)

女神よ。おん身独りこの世をつかさどる。

おん身なくては、何物も日の光りを見ず。

何物も、楽しからず、やさしからず。

おん身なくては、何物も日の光りを見ず。

何物も、楽しからず、やさしからず。

(ルクレティウス)

誰が一体パラスやミューズの神たちをウェヌスと仲たがいさせ、彼女たちをクピドーに対して冷淡にすることができたのかしらないが、わたしは、これくらいお互いに気の合った・またこれくらい持ちつもたれつする・神々を知らないのである。もしミューズたちより恋慕の思いを取り上げるならば、彼女たちの持つ最も美しい話題と彼女たちの著作の最も気高い内容とを、彼女たちから奪うことになるであろう。またクピドーに詩と交際しこれに奉仕することを禁ずるならば、その最良の武器を鈍らせることになるであろう。そうやって人は、情交と愛情との男神と、人情と公正とを守る女神たちとに、忘恩の不徳をしょわせている。

わたしはこの男神の侍従職を免ぜられてからまだあまり久しくないから、彼の威勢のほどをなお十分に記憶している。

われはなおわが過去の炎の跡を認む。

(ウェルギリウス)

今もなお身うちに幾らか情熱の余炎が残っている。

ねがわくはこの余熱、わが生涯の冬に至るまで、

われをば見すてざらんことを。

われをば見すてざらんことを。

(セクンドゥス・通称ジャン・スゴン)

わたしは全くひからびて、けだるくはなったけれど、まだ幾らかこの過去の熱情のほとぼりを感じる。

かくアエゲウムの海は、

北の風南の風吹きおさまるも、

決して直ちに静まることなく、

その後久しく波立ち吠ゆ。

北の風南の風吹きおさまるも、

決して直ちに静まることなく、

その後久しく波立ち吠ゆ。

(トルクアト・タッソー)

けれどもわたしがそこに覚った限りでは、この神の威勢は、詩に描写せられているときの方が、その実際よりも一そう旺盛である。

詩句には指ありてくすぐる。

詩に描かれたクピドーの姿は、クピドーそのものより何かしら一そうエロチックな風情を帯びている。す裸で・生身の・息せわしいウェヌスもまた、次のウェルギリウスに描かれたウェヌスほどに美しくはない。(ユウェナリス)

かく彼女は言いぬ。しかも彼なおためらいければ、

女神は雪のごとき腕 をのべて彼をかきいだき、

その甘き抱擁をもて彼をあおりたり。

忽ちに彼は、常の炎を感じたり。

彼がよく味わい知れる熱き思い骨髄にとおり、

うちふるう骨の末の末までも徹りたり。

さながら雷鳴りて稲妻雲間に走るが如く。

………………………かく言いて、

彼はウェヌスに彼女が待てる抱擁を与え、

新妻の胸に伏して快き眠りを得たり。

女神は雪のごとき

その甘き抱擁をもて彼をあおりたり。

忽ちに彼は、常の炎を感じたり。

彼がよく味わい知れる熱き思い骨髄にとおり、

うちふるう骨の末の末までも徹りたり。

さながら雷鳴りて稲妻雲間に走るが如く。

………………………かく言いて、

彼はウェヌスに彼女が待てる抱擁を与え、

新妻の胸に伏して快き眠りを得たり。

(ウェルギリウス)

わたしがここで考えさせられたのは、彼の描いているウェヌスが妻たるウェヌスとしては少し興奮しすぎているということである。この慎ましい交わりにおいては、欲望はそんなに狂暴なものではない。それはずっと弱く鈍いものだ。恋愛は、人が恋愛以外のものによって結ばれることを嫌う。そして、例えば結婚のような別の名目のもとに結ばれる性交には、ごくいい加減にあずかるにすぎない。そこでは当然親族関係や財産などが、淑やかさや美しさと同様あるいはそれ以上に、重んぜられるのである。何といっても人は自分のために結婚するのではない。子孫のこと家族のことを、同等に・あるいはより多く・考えて結婚するのだ。結婚生活の幸不幸は、我々自身を超えて、はるかに遠く子々孫々にまで影響するのだ。だからわたしは、結婚を自分の手によらずむしろ第三者の手によって、自分の分別によらず他人の分別によって、とりきめるあの仕方を好ましく思う。そのようにして成った結婚は、徹頭徹尾恋愛結婚とは別のものである! それに、この尊く聖なる結合に、放縦な恋愛の旺盛さ狂暴さを用いようとするのは、すでに他の章*でいったと思うが、一種の近親相姦にことならない。人はアリストテレスがいうように、つつしんでまじめにその妻に接しなければならない。あまりに好色的に彼女をくすぐって、快楽が彼女を理性の

彼女飢え渇きてウェヌスの賜 を捉え、

これを胎内深くうけ入れるために。

これを胎内深くうけ入れるために。

(ウェルギリウス)

わたしは美と愛欲とによって営まれる結婚ほど、たちまちにして破綻を来たす結婚を見たことがない。結婚にはもっと堅固で変ることのない根底がなければならない。そして慎重にそこに臨まなければならない。あの沸きたつ歓喜はそこに何らの価値ももたない。

* 第一巻第三十章「節制について」の章の始め。

* 第一巻第四十六章「名前について」参照。

(b)よい結婚は、もしそれがあるとすれば、恋愛を伴い・その諸性質を帯びる・ことを拒み、友愛の諸性質を模倣しようと努める。それは生命の甘美な結合で、そこには変らぬ愛と・信頼と・数限りない有用で堅固な相互の奉仕および義務と・がみちみちている。どんな婦人でも、

神によってその選べる男に合わされて

(カトゥルス)

一度この味をなめた者は、その良人の情婦愛人に代ることを欲しないであろう。夫の愛情の中に妻として宿る方が、彼女の地位ははるかに尊くまた安全で堅固なのである。男がよそで浮気をする時に、彼に向ってきいて見るがよい。「恥が来るならどっちに来る方がいいか。妻にか。愛人にか。どっちの不運が最も悲しいか。どっちにより多くの誉れを願うか」と。健全な結婚においては、この質問は何らのためらいをもひき起さないのである。よい結婚が滅多に見られないことは、それがいかに貴重で重大なものであるかの証拠である。うまくそれに成功するならば、我々の社会にこれほど結構なものはないのである。我々はこれなしにすますことはできないのに、だんだんとその品格をさげてゆく。そこでちょうど鳥籠の前で見られるようなことが起る。つまり籠の外の鳥どもは中に入ろうとばたばたやるし、中にいるやつらはどうにかして外に出ようとばたばたやるのである。(c)ソクラテスは妻をめとる方がよいか全くこれを持たない方がよいかと問われて、「どっちにしても人は後悔するだろう」と答えた。(b)それは

人間は人間にとって

人間は人間にとって 或いは

或いは 神

神 であるか

であるか 狼

狼 であるかという言葉がきわめてよくあてはまる関係である。それを築き上げるにはたくさんの特質の出会いが必要である。こんにちではかえって単純な下層の人々の間によい結婚が見出される。彼らの間では享楽や好奇心や退屈などが、それを乱すこと比較的に少ないからである。例えばわたしのようにどんな拘束をもきらう放縦な性格は、結婚にはあまり適していない。

であるかという言葉がきわめてよくあてはまる関係である。それを築き上げるにはたくさんの特質の出会いが必要である。こんにちではかえって単純な下層の人々の間によい結婚が見出される。彼らの間では享楽や好奇心や退屈などが、それを乱すこと比較的に少ないからである。例えばわたしのようにどんな拘束をもきらう放縦な性格は、結婚にはあまり適していない。

この鎖を首にまとわで生きんことこそ、

われには更にうれしからん。

われには更にうれしからん。

(プセウド・ガルス)

わたしの本心に従うなら、わたしはたとい望まれても、知恵そのものとさえ結婚することは避けるであろう。だが何といっても始まらない。世間一般の慣習が我々を引きずってゆく。わたしの行為の大部分は先例にならってなされるので、自らの選択によってではない。とにかくわたしは、自発的に結婚をしたのではなく、みんなにそこへ引張ってゆかれたのである。外部的動機によってそこに連れてゆかれたのである。まったく、単に都合の悪い事柄ばかりではない、どんなに醜悪な・邪悪な・また避けたい・事柄だって、何かの事態事情によっては、どうやら我慢のなるものとならないとも限らないのである。それほど人間の態度というものはあやふやなものなのだ。いや実際、当時のわたしは、それを経験し終った今日より、ずっと気がなく・ずっといやいや・そこに運ばれたのである。だが、人はわたしを放縦だと思っているけれど、本当にわたしは、自ら約束したり希望したりした以上に夫婦間の義務を厳守した。

主人に対するように夫に仕えよ。

裏切者に対するように彼に用心せよ。

裏切者に対するように彼に用心せよ。

(フランスの格言)

というあの有難い規則も、「夫に対するには、敵意と不信とをこめた・堅苦しい・敬意をもってせよ」という挑戦の叫びみたいなものであって、やはりむつかしい・不当な・規則といわなければならない。わたしはあまりにも意気地なしだから、そんなあぶない真似はできない。正直のところ、わたしはまだ、正不正を混同し・自分の欲望に適しないすべての秩序規則を嘲笑する・ほどの巧妙精密の極致には、到達していないのである。迷信がきらいだからといって、わたしはすぐに無宗教の中に投じはしない。常にその義務を果さないまでも、少なくとも常にその義務を愛しかつ認めなければならない。(c)結婚をしながら結婚の義務を守らないのは裏切りである。(b)更に先へ進もう。

ウェルギリウスはきわめて仲のよい結婚の姿を描いているけれども、そこには十分の貞節がない。彼は、「恋愛の偉力に降参しながら、しかも結婚に対していくらかの義務を保留することも、できなくはない」と言おうとしたのか。「結婚を全く破棄することなくそれを傷つけてもよい」と言おうとしたのか。(c)主人の金をごまかす下男も、必ずしも主人を憎んではいない。(b)美貌・好機・宿命(まったく宿命もまたこれにあずかるのだ)・が

我らの衣服の隠せるかの器官にも宿命あり。

汝いかに雄々しき一物を持てりとも、

天の星汝に幸いせずんば甲斐なからん。

汝いかに雄々しき一物を持てりとも、

天の星汝に幸いせずんば甲斐なからん。

(ユウェナリス)

女をあるよその男に結びつけても、それは恐らくそう完全にではあるまいから、あとにもいくらかの関係がのこり、なおその女が夫ともつながっていることもありうる。結婚と恋愛とは一つになれない・別々の・二つの道である。また女がある人物に降参し、しかもこれと結婚することを欲しないこともある。それは男の身分のためばかりではない。その人柄のためにもそういうことがあるのだ。

(b)わたしは近頃、ある高貴なかたのご家庭で、恥ずべきこと