主な登場人物 備考

メアリ メアリ・ダッシュウッド

ジョージ卿 メアリの実父

メイフィールド メアリと結婚予定

大奥様 レディ・ダッシュウッド

ラルフ ラルフ・ダーンリ

先代 ラルフの実父

先々代 ラルフの祖父

スライト 老執事

マリア 実父の最初の妻

アリス 実父の米国人妻

ペイシャンス 元・乳母

ビンセント 謎の人物

ドレイク警部 ロングタウン警察

コニー メアリの同居女

スピード夫人 ビンセントの実母

グレイス コニーの仕事仲間

スクーダモー 出版社の編集長

モーリ所長 弁護士

ニューカム 医者

第一章 貴族階級

女の目に、むなしい怒りと絶望の涙があった。危機は重大だが、回避は簡単。

だが依然として馬は岩道を駆け、

歯を食いしばり、自慢の青い瞳から

道の両側にはブナの大木が植わり、空は真っ青、小鳥のさえずりも聞こえる。よわい、わずか二十二歳、命は風前のともしびだった。

瞬間が近づいてきた。相変わらず

森の右側で、ばりばり小枝の音がした。百メートルほど先、高い

「脇に寄せろ。近づいたら、手綱を放し、あぶみを外せ。恐れるな」

ほとんど命令調だった。

すべては一瞬で簡単に終わったので、危機など無かったかのようだった。男の腕は暖かくしなやかだが、鋼鉄のように強靱で、女の細腕をつかみ、軽々と鞍から持ち上げた瞬間、両足が路上にぶらんと浮いた。ダッシュウッド家の誇りと勇気も形無し。ただの女性、ほとんど路肩で失神している。

女がやおら目を開けて見れば、強力な男の腕で腰を支えられている。高貴な美しい顔がさっと紅潮した。半ば驚くや、半ばうれしや、男の顔を見たとき、ますます赤面した。

「ダーンリさん、ここで会うとは思いもよりませんでした。二年ちょっと前にも、パリで命を助けてもらいました」

「覚えていてくれてうれしいよ。再会はそんなに変じゃない。やみくもにここへ来たわけじゃない。用事があっただけだよ。公園を通れば解決すると言われたからだ。出発して雑木林を通っていたら、きみの窮地が見えて、急いで助けたのさ。あとはあの木のおかげだよ。ただ気になるのは、きみがここに居たってことだなあ」

「ちっとも変じゃありません。ふふふ、ここの邸宅が自宅なのですから」

普通に事実を述べただけなのに、ラルフ・ダーンリの心にぐさりと刺さったようだった。日焼けした褐色の顔がさっと青ざめた。澄んだ茶色の瞳に様々な疑惑が浮かんだ。

「よ、よくわからないな。二年前にパリで会ったときはメアリ・マロリイという名前では……」

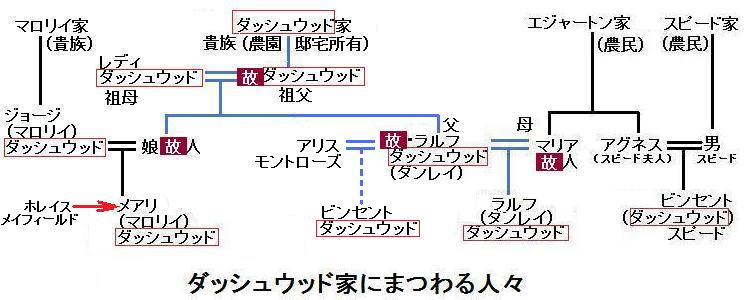

「ええ、メアリ・ダッシュウッド・マロリイでした。当家のあるじが生きていましたから。二年前に亡くなりましたが、一人息子はどこか海外で数年前に死亡しました。とても悲しいお話です。父が爵位と邸宅を相続しました。現在ジョージ・ダッシュウッド卿です。姓が変わった理由がおわかりでしょう」

「ああ。知らなかった。しかしまあ、何と由緒ある広い土地と豪邸なんだろう。ここで育って気に入ってるだろうね」

メアリの高慢な態度が消え、気品が残った。

「好きよ。草木全部好き、人生そのものなの。ここで育ったようなものよ。父が大使館勤務で、母は若くして死んだものだから、誰かに面倒を見てもらう必要があったの。子供時代はここで祖母と過ごしました。祖母は、いま離れに住んでいます。すてきなお方です」

だが、ダーンリは上の空だ。必死に自制心を取り戻そうとしている。夢を見ているようだ。

「気持ちはよくわかるよ。ダッシュウッド家が三百年間ここを治めてきたそうだね。豪邸だし、世襲の家宝は値がつけられないとか。おっと失礼」

メアリが感づいて見上げた。

「ダーンリさん、なんだか悲しそうですね」

「夢が消えたからだよ。きみの父上はパリで貧しかった。今はちょっと立場が上がったけど。パリでの最後の夜を思い出してごらん」

メアリのほほに再び朱が差した。

「ええ、でもダーンリさん、あれで終ったのよ」

「違う。終っちゃいない。きみに一目惚れした。死ぬまで愛し続ける覚悟だ。求婚したが断られた。ダッシュウッド家の女主人になる人が、カリフォルニア牧場のせがれのところへは行けないとか。でも僕は生まれながらの英国紳士だよ。拒絶は冷静に受け止めたけど、大ショックだった。きみしかいない」

「ごめんなさい。できません。たぶん昔

ダーンリが苦笑い。ありし日のパリを思い出した。メアリの父がいかがわしいパリの株屋と親しくしていたからだ。

「話がずれてきたようだが、とにかく拒絶されても、こたえないよ。失うものがないから。僕の父は優良銀山を残してくれたが、シティの詐欺師どもに乗っ取られてしまった。すっかり信じたばっかりに。その最悪な相手がホレイス・メイフィールドだった」

今度はメアリがばつの悪い番だった。美しい顔がまたもや赤面した。

「メイフィールド氏なら知っています。父が唯一、家へ招く仕事仲間です。例外的に認めています。関係が深いからです。率直に言えば、好きじゃありません。でも、まさか……」

「根っからの冷血な金融悪党だよ。信用したばっかりに文無しにされた。世間は本当だと言うよ。無一文になったので、身内の財産がないか探しに来たわけさ。そうしたらきみにばったり会って、また純情に火がついて、死ぬまで燃え続けようとしている。おかしいと思うかもしれないね、貧乏人がダッシュウッド家の令嬢にこのように話しているから。でも僕は若いし、強いし、能力があるから、自分の王国を必ず手に入れてやる。それに愛は何にも代えがたい。お金とか地位とか、

ゆっくり、はっきり、すぱっと言い切った。冷静だったが、震え声だ。女を引き寄せ、両手を相手の肩に乗せ、底知れぬ青い瞳を見おろした。

妙なことに女は怒らなかった。ほかの男なら、無礼な振る舞いだったろう。この男にはなにか強く引きつけるものがある。男の妙な優しさと自信にぞくっとし、愛されている自覚があった。まさに告白通り、文無しだろうけど、お金を取り戻すのは強い男しか成し得ないのかもしれない。

ダーンリがとても穏やかに優しく言った。

「好きなんだ。愛してる。これ以上何も言えない。きみの気位と氷が溶けるまで見届ける。真の女らしさが花開くまで見届ける。その日がいつか来る。善良な男の心をつかむほうがダッシュウッド家を自慢するよりも、ずっと誇らしいよ。眉をひそめるかもしれないが、やがて真実だとわかる。その間、僕は絶望的だね」

メアリの声が震え、涙目になった。

「できません。あなたが善良で正直なことはわかっています。でもごめんなさい。愛なんて、単なる名目です。あなたは命の恩人ですし、感謝しきれません。時が来ればですが……。わがままですね。あら、あなたの腕、傷から血が。鞍から持ち上げたときに違いありません。邸宅へいらっしゃい。すぐ手当てしなければ」

「必要ない。でも、行こう。たいした傷じゃない。馬を捕まえてから一緒に行こう」

第二章 ダッシュウッド邸

邸宅の門に着いた。ダッシュウッドという名が、

その向こうにエリザベス朝時代に植えられた見事な

ラルフ・ダーンリは深呼吸して、華麗な景観と静寂を眺めた。三百年間ダッシュウッド家は続き、その間、家紋に傷一つつけなかった。これじゃメアリのプライドもむべなるかな。

ラルフが途切れ途切れに言った。

「す、すばらしい。テニスンの詩『いにしえの

メアリが珍しく微笑んだ。賞賛が効いた。玄関には大旗が掲げられ、壁に立派な彫刻が施され、額縁の先祖たちが見下ろしている。至る所に

「朝食部屋に行きましょう。なんとか、わたくしも調度品と同じくらいはお役に立ちましょう。ちょっと席を外します。破れた手袋を片付けますので。ベルを鳴らして執事のスライトを呼んで、お湯とタオルを持って来させなさい」

ラルフがベルを鳴らすと、メアリが退出した。

やがて年配の執事がやってきた。やせた小男、桃・白の制服、まさに老召使いの

「ラルフ様だ。ラルフ様が墓場からお戻りになられた。歳月を経て戻られた。今のご主人が見られたら、何とおっしゃるか。夢だ。どうした。頭が変になったか、夢を見てる。四十年後に」

執事は震えながら前に進み出てラルフの片手に触った。どうやら生身に触れて、我を取り戻したようだ。ほほに赤みが戻った。

「同じ、いや同じじゃない。四十年も経てば老けるけれど、何度も言うようにやはりラルフ様だ。好きでした。我が子のように

「大声を出さないでくれ。しっかりしろ。そうかお前がスライトか、父がよく話していた。父はお前を忘れていなかった。息を引き取るとき、お前に伝言を頼んだ」

「そうですか、ラルフ様はお亡くなりになりましたか、それは、それは。で、あなた様は何とお呼びいたしましょうか」

「当分、何も言うな。ダーンリでいい。用心して黙っていてくれ。今日ここへ来た時、お前のことは想定外だった。実際、忘れていた。四十年前の父の面影を見つけるとは思いもしなかった。今晩、そうだな、十時半過ぎに、門のところで会ってくれ。話すことがいっぱいある」

「ところで、他にあなた様の正体を知っている人がおられますか」

「誰もいない。現当主は僕の父を見てない。正体がばれるとしたら、離れに住んでおられる祖父の未亡人、大奥様だろう。スライト、僕の人生をきみに委ねるから、裏切らないでくれ。そのうちうまくいくから安心してくれ。ところで、腕をけがしたので、タオルと石けんとお湯をくれないか」

スライトが夢心地で出て行った。やがてメアリが一緒に戻って来て、器用に腕を手当てしてくれた。指の感触が気持ちよくて、痛みも和らいだ。今やメアリは心優しい女性で、高慢のかけらもなかった。

「これでおしまい。なんて勇敢で強いのでしょう。勇気を全然自慢しない。なのに、お礼は何もしてあげられなくて。あ、そうそう、父が会いたいそうです。書斎へ行きましょう」

上背のある人物が、テーブルに積まれた書類の山から立ち上がった。書斎は落ち着いた雰囲気が漂い、貴族特有の静寂がすべてを

「ダーンリさん、娘にすべて聞きました。誠に勇敢でした。ここでお目にかかれて嬉しいです」

ダーンリがそつなく返した。顔の表情を悟られないよう願った。パリで最後に会って以来、ジョージ卿の変わり様は驚くべきものだった。

むかしの気安い快活な態度が消え、率直な人柄が失われ、銀灰色の頭髪は雪のように白くなっている。愛想のよかった顔には不安と苦悩の深いしわが刻まれ、憂鬱、恐怖、後悔の兆しがあった。なにか秘密を抱えている。街でジョージ卿を見かけても分からないかも。

でも人生を楽しむすべてを所有している。ラルフが邸宅や景観を

「ええ、完璧な家と、完璧な調度品です。メアリは私以上に気に入っています。ここで罪悪とか苦悩とか下世話な心配事なんか、想像できないでしょう。おや、スライト、どうした?」

「旦那様、電報でございます。返電なさいますか」

ジョージ卿がしないとつぶやいた。無造作に電報をテーブルに置いたが、また手が震え、顔面蒼白、うんざりしている。かすれ声だ。

「ホレイス・メイフィールドからだ。今日、重要な件で来宅して、泊まるそうだ。ところでダーンリ君、今晩夕食を一緒にどうですか」

辞退せねば。このような由緒ある邸宅でメアリと夏の長夜を過ごせば最高の楽しみになろうが、ホレイス・メイフィールドと同席することはできない。

しかし妙だな、あの貴族ごかしの二枚目悪党が、ジョージ卿の友人だとは。丁重にお断りしようとしたとき、メアリの訴えるようなまなざしに気づいた。何か困って不安なようだし、必死に目で助けを求めている。来てくれと頼んでいるが、父に気取られたくないようだ。

「喜んで伺います。午後七時半ですね。それでは」

ラルフが薄暗い大ホールへ行くと、メアリがついてきた。夕日がメアリの美しい顔を照らすと、青い瞳で感謝した。

「ありがとうございます。ラルフ・ダーンリさん、近くご相談をおかけする場合は、是非お願いします」

「心からきみが好きだ。いつか僕に愛を捧げてくれ。必要なら命も捧げるよ」

第三章 ホレイス・メイフィールド

伝統にならい敷布を取り除くと、古い

召使いは音も立てず、客の要求に奉仕している。なんと安らかで、落ち着いて上品なんだろうとラルフは思ったが、唯一勘に障ったのが向かい側に座った男、ひげをきれいに剃り、気むずかしい面持ちで、左目に片眼鏡をはめている。頑固で強情そうな口元だ。でもジョージ卿の前ではすっかりくつろいでいる。

調子のいい言葉をかけて、易々と金を奪う有様は、スリかと思うほどだ。実際ラルフが一時間前に応接室で会った時、笑顔で手を差し出し、まるで親しいつきあいを再開したかのようだった。

ラルフは男の首を絞めたくてうずうずしていたが、笑顔を浮かべて、そつない話をするほか無い。ぴたっと口を閉じたのは、愛撫とまでは言わないがメアリになれなれしく振る舞った時だ。それを見たジョージ卿は苦笑い。まるで無慈悲な主人に、しぶしぶ服従する犬そのもの。メイフィールドの言いなりになっている姿を見るのは痛ましい限りだ。

何か、やましいことがある。メイフィールドが強力な力を及ぼしている。やっと安堵したのはメアリが立ち上がったときだ。ラルフが扉を開けてやると、長居しないでと陽気に告げた。外はすてきな夜だ。

「一緒に行こう。夕食のあと、僕はたばこを吸わないし、ワインも飲まないから。ジョージ卿が仕事の話をしたがっているし、こんな夜は邪魔だろう。外へ行こうか」

「いいですね。いえ、羽織はいりません」

観音扉を開けて、芝生に出た。月明かりに乳白色の肩が輝き、金髪が映えた。ラルフを見上げた顔は見事な均整美だ。話したい、奇妙で素晴らしい話をしたい気持ちが湧いた。

意固地な男だった。欲しいものは本当の方法、真に価値あるもので勝ち取る主義だ。キスして抱きしめたくてたまらなかったが、それをやっちゃ元も子もない。メアリがたまりかねて聞いた。

「とても無口ね。何を考えているの」

「きみのことさ。月光に照らされたきみの顔はとてもきれいだよ。ただ、ダッシュウッド家の令嬢だと思い出して、失望したけどね。それに、必ずしも幸せじゃないようだし」

「どういうこと? どうして幸せじゃないと?」

目に驚きがあった。

「だって、実際、そうだもの。詮索したくないけど、どこか心の奥底に悩みがある。メアリ、なぜ大嫌いなメイフィールドを家に入れさせる? きみは誇り高くて特別なのに、あの男になれなれしくさせる。今晩きみの腕に手を置いた。ぶちのめしたかったよ。嫌いなはずじゃ……」

メアリが震えていった。

「そうよ、大嫌い。冷酷で抜け目ない。でも、あなたにも止められない。求婚を断ったとき……」

「はっ、大方そんなことだろうと思った。やつは一度狙ったら、ノーなんて言わせる男じゃない。前にも言ったように悪党だ、僕が証明する。塀の中に落ちる事をしたからじゃない。悪徳金融業者は頭が切れる。君の父上は怖がっている。まるで犬が飼い主を見るような態度だ。もし支配されているなら、すぐに脱出しないと。土地を担保にすればいい」

「できません。父は秘密を言いません。近頃とても老いて変貌したので、けさ会ったとき驚いたでしょう。何か分かりませんが、災難が迫っています。だから相談相手になってくださいとお願いしたのです。父は元々金持ちじゃありません。この領地から収入を得ているだけです。もし土地を担保に融資できるならメイフィールドを追い出せるかもしれませんが、できないのです。おじいさまとおばあさま、今の大奥様ですが、夫婦喧嘩をされたことはご存じでしょう。すべては息子のせいです。おばあさまはいい人ですもの。息子はおばあさまへ味方しましたが勘当されて、二度と帰らないと言ってダッシュウッド邸を出ました。全容を知っているのは執事のスライトだけですが、話しません。スライトは我が子のように子息を愛しました。子息はアメリカへ渡り、以後消息はありません。四十年前のことです。おじいさまが二年前になくなったとき、私の父が財産を相続しましたが、遺書は見つかりませんでした。父が第一近親者だったので財産と領地収入を相続しました。代々の領地ですし、代々の領主もいわゆる生活費が出る程度です。今に相続人が現れるかもしれません。一番ありそうなのは

「やっと分かりました。おじいさまが遺書を残しておられたら、事態が変わるかもしれませんよ。どうですか」

「少しはね。おじいさまはかなりの現金を残しました。おそらく現金はそのうち父のものになるでしょうが、子息の死亡証明書がないことには当分手にできません。アメリカへ渡った子息のです。おばあさまのおっしゃるには、おじいさまは遺書を残しておられるはずだし、お金は規定に従って分けなさいと書くはずだとか。もしその遺書が見つかれば、メイフィールドを排除できます。なんと恨めしくて、惨めなのでしょう。あら、私って自分本位でわがままですね。我が家のごたごたであなたを煩わすなんて」

「僕が頼りになりますよ。暇だし。思った以上に興味がわきました。今日言ったように、僕がいま貧乏人なのはあのメイフィールドのせいです。でも、イソップ物語のネズミの恩返しを忘れないでください。すぐに網から外してやります。ああ、人が来ます」

メイフィールドが観音扉から芝生に降りてきた。葉巻でかぐわしい夜が汚されるようだった。ジョージ卿と大声で話している。

「そのうち分かる。田舎暮らしの最悪なことは電報や電話がないことだ。私の秘書に電報を送れと命令しておいた。ワーハムと相棒の件だ」

ジョージ卿が少し震えて言った。

「その件は言うな。夜の景観を楽しもう。ダーンリ君、これからどうするのじゃ。メアリと二人で自然を愛でていたのか。出立前に葉巻はどうだ?」

ダーンリが申し出を断った。これ以上メイフィールドは御免だ。それに夜十時半になる。スライトに会う約束時間だ。失礼を言って、通りの方へ芝生を歩いた。バラ園の端で振り返った。

古い豪邸が月明かりにそびえている。あれはメアリの押し黙った影、黄白色服の可憐な姿だ。メイフィールドが親しげにかがむと、メアリがぱっと後ずさりした。

ラルフは心臓がときめき、引き返して、話をしようかと思った。殴り倒して、すぐにけりをつけたかった。でも待つ方を選んだ。メアリをものにするつもりだし、白馬の騎士よろしく守ってやる。きっとメアリの高慢さに打ち勝ち、人柄そのもので獲得し、財産持ちという玉の輿で釣るのじゃない。

こんな考え事をしながら通りを歩いた。門が見えるまで、相当歩かなければならなかった。あやうく内側にいる人影を見落とすところだった。再び考えが地についた。

「スライトすまん。行過ぎるところだった。切り株に座って、邸宅を見ながら話そう」

第四章 過去

スライトは月光を浴びて立ち尽くし、動揺し、唇が震えていた。

「旦那様の声がまた聞けます。昔に戻ったような気持ちです。幽霊のように墓場から

「父に瓜二つかな、いや四十年前の父がこうだったかな。スライト座ってくれ、突っ立ってじっと見ないでくれ。正体がばれるとは思いもしなかったし、ここへ来たのは相続の為じゃなく、少なくともそんなんじゃない。父は自ら相続権を放棄したけど、祖父は復権の機会を与えていた。父が拒否したのは知っての通りだ。今は代わりにジョージ卿がダッシュウッド家の当主だ」

「邸宅も爵位もすべてあなた様のものでございます」

「まて、まて。四十年前ここで大騒動があった。修復、和解できない口論だった。根底には一族の誇り、呪われた誇りがあり、人間性をすべて抑圧し、心を冷酷無情な石に変えてしまう。口論の末、祖父母との永遠の決別となった。祖母が今の未亡人レディ・ダッシュウッドだ。父は国外追放となった。そのために、この世にまれな純真な女性を狂わせた。それもこれも、いわゆる一族の血を汚さない為だった。父は出奔する前に一身を犠牲にした。不動産相続放棄の書類を書いた。だから祖父の好きなようにできた」

「ラルフ卿、私には分かりません」

「その爵位を言うな。説明を聞け。口さがない世間は我が一族のような邸宅がどこにもないことを知っている。もしその相続人が不動産相続放棄手続きをしたら、当然、現所有者は財産を好きなように処分できる。父はすべて承知の上でこれをやったし、お前は証文を見ている」

スライトが渋々認めて、ゆっくりと言った。

「思い出しました。大旦那さまに渡したのが私でございました。ああ、知っていたなら……」

「お前なら破きかねない。ずっと父に忠誠を尽くしていたから。でも証書を祖父に渡したから、祖父は遺書を書いた。二十年間、祖父と父の間は音沙汰なしだったが、ついに祖父が父に戻れと手紙を書いた。それから祖父はまた父に手紙を出して、二十年間考える時間を与えるとしたためた。二番目の手紙を書いた同じ日付で、遺書も書いた。その内容はその日から二十年以内に財産権を主張すれば、すべてを相続させるというものだった。もし期限が過ぎたら、遺言書の指定人物にすべてを与える。言うまでもなくその人物はジョージ卿だ。つまり六ヶ月以内に僕が意思表示しないと、財産はジョージ卿のものになる。僕なら父の後継者として、財産権を主張できるし、証拠として遺書を提出できる」

「でも遺書は見つかりませんでした。あちこち探しましたが」

「隠してある。父への最後の手紙に祖父が隠し場所を書いた。ジョージ卿に隠し場所を教えるだけで、ジョージ卿は安泰だ。なぜなら遺書により、僕の遺産相続権がなくなるからだ。だからジョージ卿がすべてを受け取れる。現在ジョージ卿は農園の収入を得ているに過ぎないし、多額の借金を抱えている。しかも悪党の言いなりになっている」

「はい、そうでございます。おっしゃる以上に我々召使いは知っております。つまりメイフィールドの悪巧みです。金持ちですが、それだけで満足しません。メアリお嬢様と結婚したがっています。でもお嬢様は見るのも嫌でございます。ジョージ卿を破滅させて結婚する魂胆です。お嬢様はこの場所を離れたら心を痛められます。ここで育ちましたから。草木一本すら愛着があります。やがてすべて自分のものになると常々信じておられます。父上が一族の最後だからでございます。皆先代の旦那様は亡くなられたと思っています。お嬢様が夢見ておられるのは、いつかここの女主人になって、立派な夫と子供を持つことでございます。ああ、メイフィールドが手に入れたら恐ろしいことになります」

「そうだ。やつは悪党だ。二年前に父を破滅に追い込んだ。いいか、当時、ダッシュウッド地区なんて聞いたこともなかった。僕はカリフォルニアで優良銀山を所有するダーンリのせがれに過ぎなかった。ロンドンでメイフィールドに会って、信用し、信用し過ぎたために

スライトの返事に熱がこもってきた。

「はい、そうでございます。みんな好きです。冷たいとか、よそよそしいとか言う者もいます。そうかもしれませんが、

「そのことだよ。僕は二年間もお嬢様を恋い

「それでは遅すぎます。そのうちメイフィールドがジョージ卿を破産させて、この名家を救うためにメアリ嬢はメイフィールドと結婚するでしょう。お嬢様は誇りのためなら、どんな犠牲もどんな屈辱もいとわないでしょう。あの男に触れさせるのは全身が拒絶するでしょうが、世間の前ではほほえみ、幸せを装うでしょう。ラルフ様、これは危険、やらせてはなりません。手前は八十年近くも無駄に生きてはおりません。もしメアリお嬢様と相思相愛ならば、何も問題ございません。あなた様がここの当主なのですから。もしジョージ卿が破産されたら……」

「ジョージ卿は破産させない。確かにメイフィールドを追い出せるか、とても心配されておられる。単なる金銭上のことだし、はっきり言えば五万ポンド、メイフィールドに借金がある。現在の状況では払えないだろう。不名誉な破産か、刑事告訴されるかもしれない。メイフィールドは狙った獲物は逃がさない。でもジョージ卿に金策方法を教えたらどうだ。そうすれば犠牲を払わずに悪党から逃れられる。ジョージ卿に遺書のありかさえ教えれば、解決する」

「やめて下さいませ、あなた様に不利になります。期限が過ぎたら、権利は主張できません。ジョージ卿は単なる無実のかたりに過ぎないのでございます。あなた様こそ本当の領主、一家を構えるべきでございます」

「そうは思わない。父は相続権を決して主張しなかった。自ら英国と縁を切った。二十年も経って、メアリ嬢をこの家から離すのは酷じゃないか、一体化しているもの。だから決心したし、誰にも邪魔させない。僕を理想家、夢想家と好きに言えばいい。でも腕はあるし、強いし、頭の使い方も学んだ。だからスライト、用心して黙っていてくれ、時期が来たら証人になってくれ。お前に秘密を話すつもりはなかったけど、正体がすぐにばれてしまった。一日中、この

ラルフは辺りを見回し、ため息を押し隠した。名門邸宅が青空にそびえている。敷地内は、

スライトがやっと口を開いた。

「お好きなようになさいませ。手前は父上に決して逆らいませんでしたし、まるで父上のような目で見られては、あなた様にも反対できません。でも後悔やら、もめ事が起こりますよ」

ラルフが立ち上がりながら言った。

「いや、いや。正真正銘、幸せにする。一族の誇りを葬り去り、消し去ってやる。何世代も受け継がれた呪いだ。僕の方法で解放するから、手伝ってくれ。さあ一緒に来て、階段の大窓を教えてくれ。父が深夜訪ねていた窓だ。そこにマリア・エジャートンがいて、父の幼妻となり、平民だったので、一族の

「ございます。手前と大奥様とで供養して参りました。ここが窓でございます。大ステンドグラス窓の裏に明かりがございます。ツタを伝って窓際まで行けます。窓枠の下に真鍮取っ手があります。それを押せば内側に開いて、中にはいれます。でもそんなことをして押し入る必要はございません。あなた様はお客様ですから。今申し上げましたように……」

スライトが不意に黙った。夜のしじまが叫び声で破られたからだ。

芝生へ続く客間の大窓が開いていた。明かりが絵画や陶磁器や花々を照らしている。男が窓の方へ近寄ってきた。長身、髪をふり乱し、両手を振り上げて叫んでいる。

「この悪党め、俺を破産させたな」

第五章 いけにえ

強烈な罵声がとどろいた。階段から芝生へ飛び出し、大声でののしっている。全く場違いな感じだ。下卑た感情や怒りなど不釣り合いな場所なのに。

罵声が空まで届いたので、クロウタトリが驚いてねぐらを飛び立ち、警戒音を発して芝生を横切った。そのあともう一人が客間から出てきた。細身、シミ一つない服を着たホレイス・メイフィールドだった。

「頼むから落ち着け、ジョージ卿。全く大騒ぎすることじゃないだろ。すべては武運だよ。奴らを出し抜こうとしたけど、逆にやられた。電報が届かなかったのは私の落ち度じゃない。使用人が勝手に買った。シティではよくあることだ。代金を支払って、清算すればいい」

「だが俺に払えないことは貴様も知っている。俺の資産状態は貴様以外、誰も知らん。もし払わなかったらどうなる」

「まずいことなるな。誰もあなたが詐欺被害者とは思うまい。逆に詐欺師だと思われるだけだ。でも気前に払えば何も言われない。個人的に私は関係ない。この件に関して私の名前は外してあるから、すべてあなたの責任だ。残念だが非難はあなたが一身に受ける。起訴されないかもしれないが、調停検察官を雇うのは難しい。唯一の方法は勇敢に突き進み、全額支払って解決することだよ」

ジョージ卿が苦々しく笑った。邸宅を背にして、悪病神と対峙している。激しい怒りで我を忘れたようだ。豹変した。

「金はない。貴様も知っている。己の目的を果たすために勝手に買った。俺が投機好きなのを利用して、落とし入れた。ここでじっとしていれば幸せで快適だったかもしれない。多額の借金は返してやる、もう一度来たときにだ。だが貴様のせいで、自宅にも立てなくなる。三百年間続いた名門だ。俺は破産してやけくそになって、被告人席に立たされる。貴様は金持ちだろ……」

「まあな。とにかく金は持っている。だが仕事に関しては、友情も感情もない。私が

ジョージ卿が怒りを爆発させた。自制心を完全に失ってしまった。激怒して突進し、メイフィールドの口元を強打した。メイフィールドが後ろによろめき、下唇から血を流した。

メイフィールドは反撃もせず、怒りもしなかった。激しい攻撃に驚いて震えたけれど、冷静に立ったまま、血を拭き取った。やつの顔は大理石の彫刻か、月光を浴びてますますその感がする。人となりは知っていたが、この瞬間は驚かざるを得ない。感情をこのように抑えられるのは危険人物というほかない。

まったく奇妙な場面、恐怖と不快の対極にあった。あたりは静寂、平和、とても優雅で上品な環境だ。ラルフは根が生えたように立っていた。またしてもジョージ卿が突進し、手を振り上げている。爵位や高級宅地の誇りをかなぐり捨て、今や野獣と化した。するとメイフィールドが腕をつかみ、万力のように締め上げた。

「そんなことをしても何にもならん。私が客であるのをお忘れか。召使いたちに気づかせたいか、領主の醜態を見せたいか、感情をむき出しおって。どうだ、ダッシュウッド領主にふさわしくないだろ。さあ、あやまれ」

ジョージ卿は黙っていた。手をふりほどいて、腕を振り上げたまま邸宅の方を向いた。まだ怒りが収まらない。

「

「必ずしも絶望じゃない。失敗の一部は私にもあるから、私にできることはやろう。約束さえすれば、金は貸す。約束してくれ、娘を私の妻にすると、そう娘にも伝えろ、そうすれば状況はがらりと変わる。告訴はさせないし、認めない。告訴しても証明できないし、陪審員の評決は不利に出るだろう。だが、メアリ嬢が私の妻になってくれたら……」

「許さん、この世じゃ、許さぬ。娘は貴族としか結婚させない」

「そうか? もし私が助けなかったら世間は何というか。落ち着け、少し聞け。始末をつけずに私が去ったらどうなる? 警察が来て逮捕するかもしれないぞ、その時、接客中かもな。手錠をかけられて引っ立てられる。無実の株主をだました罪で被告人席に立たされ、確定する。刑務所を出たら、やくざな駄目男と言われる。これ以上考えても無駄だし、手遅れになる。さっきの暴力沙汰は決して忘れない。狂ったようにわめいたが、たばこでも吸って穏便に収めようじゃないか。あなたは名士だし、少なくとも狂乱の沙汰が過ぎたら、また元に戻る。何食わぬ顔をして娘さんに説明してくれないか。私の条件に同意してくれ、そうすれば本件に関して、枕を高くして眠れるぞ。理性の声に耳を傾けろ。殴ったことは忘れてやろう」

ジョージ卿は聞いていなかった。どうやらひどく葛藤しているようだ。今分かったのは、何と巧妙な罠にかかったことか、こんな策略家に何の手も打たなかったことか。恥ずべきことは一切やってない。なのに、娘をこの男にやるなんて、考えるだに恐ろしい。この瞬間、この邸宅の一番、

ジョージ卿が静寂の中で吠えた。

「やれるものならやってみろ。殺せるものなら殺してやる。貴様は生きてる値打ちがない。正直者の害虫だ。ああ、何も分からん、何も見えん……」

第六章 誤解

ジョージ卿が両手で目を押さえた。しばし視界が消えた。頭を血が駆け巡った。ハンマーで脳をがんがん叩く音がした。悲しみと怒りのあまり乱心だ。再び大声を上げ、夜の静寂を破った。いまや爵位や名門が何になる。こんな恐ろしい破滅を前に、何も役に立たない。

「メアリ、メアリ、来なさい。話のできるうちに。あしたは弱って、気力が無くなる。降りてきて、言ってやれ。まっぴらごめんだと」

最後は金切り声だ。こんな平和な場所には奇妙なことだった。ラルフが止めようと一歩前に踏み出した。そのとき窓を背に、一人の陰が現れた。メアリだった。白い服を着て、威厳に満ちてすっと立っている。

目に厳しい表情があった。ゆっくりと庭に降りてきて、両者の間に立った。メイフィールドのまぶしいシャツに血がついているのを見逃さなかった。

「どういうことですか。お父様、まさか……」

「ああ、やった。殴った。殺しかねなかった。でも家族の不名誉にはならん。殴ったけど、やつは犬っころか臆病者のようにおとなしかった」

「そんなことはない。悪口を言われようが腕力はある。ジョージ卿は投機に失敗して私を非難される。失敗は今晩遅く分かったばかりです。信頼していた男が裏切ったので苦しんでおられる。手短に言うと、お父上が数日中に大金を用意できなければ、おそらく起訴されます。そういうことなので、やけくその気持ちは分かりますが、慎重に練られた策略は見抜けません。私への攻撃はまあいい。かっとなられて……」

「ごめんなさい。自分の名前が聞こえたものですから。父の声があまりにもうわずっていたので、捨ておけませんでした。破滅を回避する方法を教えてくれませんか」

相変わらず冷静にメイフィールドが答えた。

「そのことですが、ある条件でお父上をお助けしましょう。お父上は誤解されておられる。私が案件の肩代わりをして、損失を

月光の下、メアリの顔が真っ青になった。胸の鼓動が見えた気がした。一瞬で立場が分かった。メイフィールドの顔に、してやったりという悪党の表情はみじんもない。冷静かつ上品に振る舞うが、やはり鉄の縛り、真綿で絞めるような鉄輪があった。話そうとしたが、すぐ出ない。

ジョージ卿は両者の間に立って、震える両手を広げ、引き離そうとしている。口を開いて何か訳の分からないことをわめいて、芝生にうずくまり、黒い塊になった。頭の中で何かがはじけて何も言えなくなった。

メアリは父を思うあまり、すべてを忘れた。悲鳴をあげて、うずくまった父のそばに駆け寄った。ラルフも飛び出し、スライトもゆっくり続いた。ラルフが出るのは当然だ。メアリがラルフの方を振り向いた。願ってもない助太刀だ。

「発作です。パリで二年前に起きました。興奮させないように警告されました。部屋へ運んでもらえませんか。スライト、下男を起こし、ロングタウンへ医者を呼びに行かせて」

メイフィールドが言った。

「その必要は無い。車庫の鍵を渡してくれれば、私の車でロングタウンまで飛ばし、医者を連れてくる。時間はかからない」

じりじり二時間過ぎて、医者が到着した。見立てはかなりよかった。静養して看病するだけでよいとのこと。ジョージ卿は意識が混濁していた。

ラルフが部屋を出た。メイフィールドは医者を送って行った。スライトはお嬢様が部屋に下がるまでいる。芝生へ続く扉にメアリが立った。この出口はとても便利だとラルフが言った。

メアリが熱心に聞いた。

「今晩どうなさるおつもり?」

「またの機会に話しましょう。聞くつもりはなかったが全部聞こえた。実に悪党でしょう、メイフィールドは」

「ずっと前から思っていました。明確な理由がなくても、あの男は嫌いです。いつも婚約しろ、妻になれと言うばかりでした。二回も断ったのに。私は無関係なのにあんなひどいことを言うのですもの。当然、父をひどい立場に追い込んで、私を借金の形にするつもりです。ラルフ、あの男がとても怖い。殴られても、ぐっと自分を抑えられるのですもの。そして結婚すれば許してくれるなどと、巧妙に言うのですもの。泥沼を抜けるためなら、私のすべてを捨てましょう。プライドがなんだって言うの、自宅がなんだって言うの、人生が危機に瀕しているときに」

「それを教えようとしていたんだ。メアリ、好きだよ。僕を好きになれる日がきっと来る。友人が欲しくなったら、僕が飛んでくる。解決に力を貸すけど、見返りはいらない、感謝の気持ちだけで十分だ。僕という人物を好きになって欲しい。心配しないでいい。あと数時間でメイフィールドは無力になって、悪さしなくなるよ」

「ラルフ、訳の分からないことを言わないで。はっきり言って。私を信用してないの?」

「メアリ、この件は誰にも言えない。神にかけて、自分だけしか信じない。ああ、愛の深さと衝動を分かってくれたらなあ。成就の暁はとびきり甘美になろう。さあ、気持ちを楽にして眠りなさい。名誉にかけて、有言実行するから」

メアリが両手をわなわなとラルフに差し出した。ラルフの本音に感動し、半ば尊敬、半ば愛情の笑顔があった。ラルフは耐えがたい衝動に任せて、メアリを引き寄せ唇を重ねた。そして吐息まじりに体を離し、窓の方へ向かった。

「無礼はわびない。我慢できなかった。全く純真な気持ちでキスしただけだ」

メアリのほほが染まり、つぶやいた。

「男性は初めてです。あなたはいい人だけど、ごめんなさい。家訓を知る前に会っていればよかった。お休みなさい。神のお恵みがありますように」

窓と雨戸が閉まり、邸宅の明かりが次々に消えたが、ラルフは芝生に居残った。メイフィールドが戻ってくるのが見え、最後の明かりも消えたけど、ジョージ卿の寝室だけが点いていた。馬小屋の時計が午前二時を打ったが、ラルフは依然として庭におり、時間も気にならなかった。

先ほどの出来事を考えていた。何度も言いそびれた。究極の手札を持ち、完全に勝ちゲームであり、メアリは家訓に縛られているにもかかわらず自分を好きになり始めている。

そうでなきゃ、キスを

だがラルフの決意は固かった。ラルフ・ダーンリとして愛を勝ち取りたい、そのあとで真実を話せばいい。なぜ、今晩じゃいけないかと自問した。今は時間が無い。遺書を見つけに行き、探し当てて、ジョージ卿にありかを教えなくては。

もう邸宅は静かだ。ラルフは入口を知っている。やがて長い廊下にたどり着いた。そこに

バネを押すと、板が外れた。中に、手書きの分厚い書類があった。内容を読んでぞくぞくっ。確かに祖父ラルフ・ダッシュウッド卿の遺書だ。月明かりでも確認できた。

やるべきことは、遺書をタンスの底に戻し、匿名でジョージ卿に手紙を書き、ありかを教えるだけだ。あとは黙っていれば、うまく行くだろう。実際メイフィールドの勝利はつかの間だろう……。

誰かが話しかけてきた。メアリが髪を肩まで下ろし、ろうそくを持っている。顔面蒼白、こわばって、厳しい目つきだ。

「夜盗ですよ。どういうことですか、ダーンリさん」

第七章 唯一の方法

一瞬、ラルフは言うに言われぬ不条理な怒りに襲われた。何も悪いことはしてない。よかれと思ってやったのに、恥ずべき立場に追い込まれてしまった。惨めで下劣な夜盗だ。

冷たい声、軽蔑のまなざし、メアリの心が読めた。しかし、動機はそれこそ最高に崇高なものだった。確かに、自己犠牲という高尚な考えで、行動する男などいない。

「何をしていると聞いているのよ。いらいらさせないで」

間違いなく、これは尋問だ。ダッシュウッド邸の娘はこのようにして泥棒や、夜盗に対処するのだろう。悪党など全然怖くないように見えた。同じ

依然として、傾いた月明かりが大ステンドグラスを通し、淡い光を差している。ダッシュウッド家の紋章と家訓を浮き上がらせている。その紋章と家訓こそ、進退窮まったこの男のものであり、誤解されバツの悪い男のものだった。

「何かおっしゃい。こんな

つんとした冷たい声色はやはり疑っている。

すべてがラルフのものであり、メアリは単なる高貴な客人に過ぎない。そう、ラルフの所有物たるや、古い大邸宅、無類の絵画、エリザベス朝の家具、広大な領地、赤屋根の下に整備された農地だ。

片言いうだけで、状況が変わるのに。手をさしのべて、ここを統治するお手伝いをしてくれないかと言えばいい。そうすればメアリはついてくる。見方が完全に変わる。そしてラルフを愛するに違いない。事実、愛の深さは知らないが、好きどころの騒ぎじゃなくなるだろう。気持ちが傾き、平和と幸せがずっと続くに違いない。

誘惑に負けかけて、額に玉汗が浮かんだ。だが、ぐっと握りつぶした。自尊心が許さない。違う、メアリの愛はラルフという人物を好きになるべきであり、そう告白すべきであり、ダッシュウッド家なんて、比べものにならない。

ラルフがやっとの事で言った。

「捜し物に来たんだ」

「おや、手に持っていますから、見つけましたね。どうやって邸宅に侵入したのですか」

「簡単だ。外から大窓枠に登ったのさ。取っ手を引けば、窓が開く」

「ほんとう? ずっとここに住んでいますが、それは知りませんでした。完全なよそ者なのに邸内の見取りは完璧ですね。何を探していたの?」

「これだ。だが、元のタンスに戻す。あしたジョージ卿が回復されたら、会って説明する。言うまでも無いが、今夜の行為は弁護士が完璧に弁護できる」

メアリが感情を爆発させた。

「信じろと言うのですか。あなたは悪党の一味じゃないの? メイフィールドへの怒りは見せかけじゃないの?」

「僕が紳士だってことは知ってるだろ。理由は知らないだろうけど」

「知るもんですか。あなたを信じたし、友人にしたし、助けを求めたし、約束もした。頼れる友人を得られて、心から神に感謝しました。実際、階級の違いをすっかり忘れさせてくれました。それなのに」

言葉に詰まり、涙目になった。その瞬間、とてもか弱く、女らしく感じられた。あやうく階級の違いを無視するところだった。またしても本当のことを言いたい衝動に襲われたが、ぐっとこらえた。

「きみは痛い誇りがあるけど、まさしく女性だ。僕は友人であり、それ以上だ。きみのためなら、やらないものはない。変かも知れないが、きみのために今晩ここへ来た。少し前に、運命のいたずらで、ある情報を得て、この邸宅の運命に関わることになった。これ以上言わせないでくれ、何もできなくなるから。よければ夢想家と呼んでくれ。たぶんこの大邸宅のせいだろう。とにかくそういうことだ。今晩ここへ来たのは、きみに情報を知らせて、にくい男を永久に排除したいためだ。自称ホレイス・メイフィールドのことだ。きみを借金の

「でも、なぜこんなことを? 私の命を二回も救ってくれたでしょう? せっかく、恩義の気持ちが何百万倍も増えたのに」

「ああ、ドンキホーテと呼んでくれ。実際そうだ。分かる時がいつか来る。愛がすべてに勝る。僕は我が道を行く。自信があるから自分しか信じない。きみを幸せにするつもりだし、それが僕の動機だ」

ラルフの話は予言まがいだった。いつか正しいと分かるだろうが、混乱と苦難が迫っているとは夢にも思わなかった。ただメアリの眼が少し和らいだことがわかった。

「僕の関心はきみを救うことだ。だが手の内を明かしたくない。前にも言ったけど、これ以上聞かないでくれ。僕に手を貸してくれ。疑っていないと言ってくれ。虫のいいお願いだと分かっている。名門家系や、大邸宅など、男の名誉に必要ない。今晩泥棒のように忍び込んだことは認めよう。告訴されても、何も言えないし、経歴も台無しになるだろう。もし……」

ラルフが言い淀み、戸惑い、赤面した。メアリを呼ぶいらち声で静寂が破れ、廊下に足音がした。

ジョージ卿が

「二回もメアリを呼んだ。用がある。気分がよくなって起きたら猛烈にのどが渇いた。声がしたのでここへ来た。ラルフ、君の立場は妙だぞ。どうやら尋常じゃないようだな……」

声が止まった。必死に話そうとしている。

「その通りです、ジョージ卿。物を捜しに戻りました。気分が悪くなられた後、お助けしようと家に入りました。熱中して長居しすぎたことをお詫びします。どうかすぐに寝室へお戻りください」

ジョージ卿は疲れたというようなことをつぶやいた。森に冷えた泉がある、とかなんとか言いながら、メアリの腕につかまる様子は疲れた子供のようだった。この人が、ついこの前パリで会ったあの陽気で勇ましい人物だとは信じられない。

だがラルフが邸宅を去ると、ジョージ卿は再び寝室へ戻り、豹変した。メアリの用意したソーダ水をぐいと飲み干した。

「まて、まて。疲れているけど、寝ちゃおれん。うたた寝して、夢遊状態になり、猛烈にのどが渇いた。廊下に出たら、お前がラルフと立っていた。お前の激しい言葉が脳に焼き付いた。ラルフに怒っていた。でもラルフは我々に味方しようとしている。単なる夜盗じゃない。何を見つけたんだ。嫌なメイフィールドを排除するために何かしようとしている。夢だと言うな。妄想だと言うな。謎だ、謎だ、メアリ」

猛烈にしゃべった。顔面蒼白だけどジョージ卿の眼は風夜にちらつく星のように光った。つかまれたメアリの腕が痛かった。メアリは自分がなぜ震えているのか分かりかねた。

「しっしっ、寝なきゃ、また悪くなりますよ。朝まで安静にしていれば、よくなります。今は何も言えませんし、実際、お父様と同じく何も知りません。寝なきゃ駄目ですよ」

第八章 発見

ジョージ卿は疲れた瞼を閉じて、ベッドに体を横たえた。最後の抵抗もむなしかった。しばしメアリの命令に負け、従う気になった。でも、妙な考えにとりつかれていた。自分を救い、ダッシュウッド家の伝統を守れる唯一の手段は何かの書類に違いない。

ベッドに横たわり、メアリの言う通り、夜を安静に過ごすことにした。長いこと横になり、やがてメアリも自室へ戻り、邸内も完全にまどろみに包まれた。静寂になり、心が落ち着いた。ますます意識が戻り、冴えてきた。廊下で見た幻夢が、くっきり浮かんできた。

ラルフは何を言おうとしていたのか。今はっきり思い出した。ダッシュウッド家の運命を左右する何かをつかんでいる。確かにあり得ないことではない、だってラルフは人生の大部分をアメリカで過ごしている。

本来の相続人である先代もアメリカで暮らしていた。アメリカは広いけど、先代とラルフの父が知り合いじゃないとは断言できない。ラルフはダッシュウッド邸宅の近くに用事があると言っていた。おそらく独自の情報で、金儲けに来ている。でも紳士だし、それが、あんなみっともないことをするか。

依然としてこの考えから抜けられなかった。ジョージ卿はラルフの口から直接聞いてない。確実な手段があれば、永久にメイフィールドを排除できる。考えるだけでジョージ卿の血管がどくどく脈打ち、ベッドから起き上がった。きっと重要書類に違いない。それしかない。

ありありと思い出したのは、ラルフが廊下の古いタンスのところに立って、手に書類を持っていたことだ。ジョージ卿の知る限り、あの古いタンスは何年も開けていない。決して悪い隠し場所じゃない。たぶん……

ジョージ卿がゆっくり歩いた。朝まで安静にするとメアリに約束したが、到底できない。眠るなんて論外だ。時計を見ればまだ朝の三時半、起床の五時間前だ。永遠のように感じられた。

その間、悪魔のメイフィールドが同じ屋根の下で寝ている。もし成り行きを聞いていたら、もし古いタンスに疑惑を抱いたら。考えるだけで耐えられない。ただ苦しんで寝ているなんて出来ない。邸内は死んだように静かだった。

最初の書類はきちんと折りたたまれた長手の紙、弁護士の署名がある。黄変し、色あせているが、文字ははっきり読める。まさにこれこそ、ダッシュウッド邸の栄光に、必要かつ完璧な幸せをもたらすものだ。

「どうやって知って、見つけたのか。手が震えてやっと持てる。一八七七年、祖父ラルフ卿の遺書だ。お抱え弁護士と事務員の署名がある。もしこの日付後二十年以内に息子かその男子相続人が現れない場合……。ああ、あと六ヶ月で財産が完全に自分のものになる。妙だ、祖父の指定期限が迫っている時、遺書が見つかるとは。それはどうでもいい、危機が迫っている。この書類は何だ。息子が相続を拒否した証書だ。書類はどこにある? 遺書の隣にある黄色い羊皮紙だな。やった、これだ。おお、神が手を貸され、名家の汚名を救って下された。これこそラルフ・ダーンリが探して驚かせようとしていたものだ。この書類を武器に必要な金を借りられる。メイフィールドを邸宅から叩き出せる……」

ジョージ卿がよろめき、ずきずき、くらくらする頭に手を当てた。

またしても倒れそうだった。メイフィールドなんか怖くないと否定するが、やはり怖い。悪徳業者から逃れられない。過去にメイフィールドの狙いを本能的に思い知らされた。家名のためにこれ以上つきあうなと分かっていたが、聞く耳を持たなかった。

ジョージ卿は高慢なくせに、もし負ければ借金を払えないことを知っていながら、ギャンブル

だが今や縛りはない。財産はすべて自分のものだ。強運で全身が震える様子は、極悪人が馬鹿な陪審員により無罪放免されたかのようだった。何も捨てる必要は無い。ジョージ卿のままでよいし、大農園や三百年続く大邸宅を所有できる。

明日この書類を持ってロンドンへ行けば銀行が相当額を貸してくれる。メイフィールドの言う金額を払い、ばくちから足を洗える。大地主とはこういうものだと、世間に示せるだろう。ジョージ卿は自分がよぼよぼ老人で、名声を保つ為に七転八倒していることが分からない。また、棚ぼた幸運をもたらした裏に、尊い自己犠牲があることを知るべくもない。

「朝食の後、メイフィールドをたたき出す。少しも怖がってないことを知らせてやれ。今後は赤の他人だと分からせてやる。これで勝てる」

まるで母が子を抱くかのように書類を抱きしめた。うかつにも目に涙した。結局何も失ってない。由緒ある豪邸、よく管理された広大な農園、公園の大木や鹿、すべて自分のものだ。

足音が聞こえたのでぎくっとした。誰か廊下を歩いてくる。たぶんメイフィールドが嗅ぎつけたのだろう。やつは強引で

胸に重要書類を抱えたジョージ卿を、朝日が照らした。見つかったへまな泥棒みたいだ。歩いてきた人物が執事のスライトだと分かってほっとした。老執事はジョージ卿より取り乱していなかったが、目がくぼみ

ジョージ卿が口ごもった。

「ここで何をしている? なぜ私をつけるんだ。なぜ早起きするんだ」

スライトは答えなかった。ジョージ卿が胸に抱きしめている書類をぼーっと見ていた。眼には恐怖があった。殺人を目撃したかのようだった。スライトが独り言のように言った。

「手に入れられましたね。土壇場で書類を見つけましたか。書類は焼き捨てなさい、火にくべて灰にしなさい。そうすれば幸せになれますし、最悪も避けられます、ジョージ卿」

ジョージ卿が驚いて叫んだ。

「どういう意味だ? スライト、何のことだ? もう一回言ってみよ。狂ったか、飲んでいるな」

スライトがはっと我に返ったようだった。強く抑制を効かせて、悲しげに言った。

「狂ってはおりません。もちろん飲んでもおりません。秘密は私だけのものではありません。堅く口止めされています。あえて最善策を申しました。これ以上は申しません。燃やせ、燃やせ、

スライトが向きを変えて、廊下をよろよろ去った。金色、深紅の大ステンドグラスを通し、強烈な朝日が降り注ぎ、小鳥が外で陽気にさえずっている。一帯が明るくなり、一面の露が消え、緑が映えて、庭園が陽光に輝いている。

ジョージ卿が寝室の窓から全容を見た。紛れもなく自分のものだという大きな喜びと誇りがあった。今やすべてが安泰だ。つぶやいた。

「スライトは狂っている。やつが何を知っている。何が分かるか。書類は安全な場所に隠そう。身震いする。頭がふらふらだ。ああ、あと一時間か二時間眠れたらなあ」

第九章 退却

ジョージ卿が降りて来たとき、朝食部屋の

メイフィールドがジョージ卿をじろっと見た。何か見損なったか。当然わびて、もっと怖がるはずなのに。逆に、聖職者をもてなす司教以上の尊大な態度がありありだ。メイフィールドはメアリから何も得てない。

メアリは食台の先頭に座り、冷静、威厳を保ち、鮮やかな美しい白服に身を包んでいる。メイフィールドは歯ぎしりして、ジョージ卿に、このつけはすぐに払わせてやると誓った。ジョージ卿の運命を完全に握っている。

冷たくされたせいで、メアリに対する愛は、さらに燃え上がった。メアリを屈服させ、命令し、高慢の鼻をこてんぱんにへし折ったら、さぞかし愉快だろう。ここはやはり、肝を据え、朝食後に訳を聞いてやる。はらわたが煮えくり返っていたが、笑顔で会話した。

ジョージ卿が

「メイフィールド氏はすぐ予定が有るでしょう。貴重なお時間を拝借して申し訳ありませんでした」

メイフィールドが嫌みな笑顔で返した。

「いつでも時間は

ジョージ卿にはちっともこたえなかった。穏やかに笑って言った。

「確かに、君の言う通りだ。出発前に片付けよう。朝食後にテラスで葉巻をどうかな。メアリは席をはずさなくていい。お前にも我々の話を聞いて欲しい。昨夜口論して、不覚にも理性を失った。みっともなく暴力を振るったことは本当に申し訳なかった。心からお詫びする。これから、もう会うこともないだろうから。今後、取引はしない、というのも今週末以降、もうシティに行かないと決めたからだ。メイフィールド君、分かるだろ、これから取引は中止だ。客人にこんな話しをするのはつらいが、分かるだろ」

メイフィールドが驚いた。もしかしてジョージ卿は正気を失ったか、大金持ちと勘違いしているのか。だが、全く平然として落ちついている。一体、昨夜何が起こって、こうも変わったのか。メイフィールドがゆっくり言った。

「朝は血の巡りが悪いので、意味が分からないなあ。きのう事情をよく説明した。信頼していた使用人にだまされてあなたが五万ポンド払う羽目になった。払わないと起訴される。残念ながらあなたの相続権は弱いので、大金は借りられないだろう。言うまでも無く現状は明白だし、絶望的だ。私はそんなまずい状況を大いに助けられるから、金を貸そう。つまり、五万ポンド提供しよう。もちろん条件が一つあることを、メアリ嬢の面前で触れておこう」

メアリが紅潮した。心臓がどきどき。一見して、相手が勝者だ。奴は恥さらし者や破産者を追い詰めて逃がさない。不名誉の陰が邸宅に忍び寄っているとき、ダッシュウッド家を死守する手段は何だ。名門大邸宅や由緒名跡のためなら、メアリはメイフィールドの提案に乗らざるを得まい。父に目を移すと、笑顔で葉巻ケースを取り出している。愛想よく言った。

「まったく、君の言う通りだ。確か提案を受けたけど、駄犬のようにすっかり忘れて、君を殴ってしまった。極言すれば、君が周到に計画して実行した。一方で破産させ、他方で娘をいけにえにする。さあ、葉巻を散り給え。テラスに椅子があるからそこで話そう」

メイフィールドがテラスの籐椅子にどっかと腰を下ろし、いらついて言った。

「何で蒸し返すのか。昨夜から何か変わったか。ちっとも変わってないだろ。もし金を払えなければ……」

「メイフィールド君、もしはない。金は用意できる。週末までに債権者に支払う。そして世間に私が被害者だと公表する。金は払う」

メイフィールドが驚いた。一瞬仮面がはがれ落ちた。失望は明らか、しかも大きい。

「何だって? まさか、見つけたのか、遺……」

言い淀み、ちっと舌打ちした。言い過ぎたか。口走った言葉でジョージ卿が変わったかと見れば、一人悦に入っている。メアリだけは気づいていたが、数日も経ずして、重大なことを知る羽目になる。ジョージ卿が続けた。

「金は払うよ。週末にはシティとの縁を切る。だから告発されないし、私の名前を公表して、他人に文句は言わせない。他人の中には君を含んでいることは言うまでも無いがね」

「出て行けと言うことか」

「そう言うことだよ。君が客人でなかったら、もっとあけすけに言うけどな。分かるだろ」

「やせ我慢しなくていい。もう玄関に自家用車が待っているから、出発前に言っておく。よもや私への借金を忘れていないだろうな」

「五千ポンドか。忘れちゃいないよ。週末には……」

「そうか。週末だな。当時、五千ポンドをひどく欲しがっていた。借金証文を書くという条件で貸した。親切に金を貸して儲けさせようとしたが、失敗して証文が有効になった。メアリお嬢さん、シティではよくあるささいなことですが、貸し主は

メイフィールドが中断して笑った。恐ろしくゆっくりで、耳障りだった。メアリは恐怖にぞくっとして胸を押さえた。

「あ、あなたもやりますか」

同じ硬い笑顔でメイフィールドが言った。

「やりますよ。今日、街に着いたらすぐやります。

手をこまねき、メイフィールドが運転手を呼んだ。大型車が騒音をたてて到着すると、助手席に飛び乗った。帽子を取り、おどけてへりくだり、走り去った。

ジョージ卿が飛び上がったが、遅すぎた。ほこりを巻き上げて車寄せを去った。メアリが真っ青な顔で、父を見た。

「本当ですか。まだあの男に支配されているのですか。今日中に金策はできないでしょう」

「ああ。借金証文のことはすっかり忘れとった。待つべきだった。手の内をすぐ見せるべきじゃなかった。でもやらないだろう。強がりを言って驚かしたのだろう。単なる脅しだよ」

「きっとやるわ。よこしまな眼と顔に出ていたもの。そんな侮辱を受けたら胸が張り裂けるわ。防ぐ方法はないの。どんな犠牲も大きすぎることはない。もう何も考えられない」

第十章 皮一枚

メアリの言葉は本心から出たものだった。些細な痛みや不快事ではなく、圧倒的に不利な悲劇に直面している。メアリの

そうだ、父に助けを求めよう。さっきメイフィールドとの会話は毅然としていた。戦いに勝った口ぶりだった。おそらく解決方法を見つけている。昔の血気が戻り、また可能かも知れない。

「なぜ黙っているの? 対策を教えて。あんな不名誉には耐えられない。連中が来たら、ダッシュウッド家は今まで通りじゃない。お父様、方法があるんでしょう」

だがジョージ卿は返事しなかった。温和な威厳が消え、メイフィールドに

涙は盾にならない。涙は怒りっぽい哀れな女・子供のものだ。名門の家訓では認めない。名門家の男女は逆境に遭っても涙を見せず平然と立ち向かう。メアリにすれば男の恥だ。父がこそこそ涙をぬぐうのを見て、おそらく苦々しく軽蔑している。

「わしは正気じゃない。あちこち行き詰まった。メイフィールドは大悪党だ。あの金が大至急必要だったが、投機は大失敗した。もしわしが国家の重要閣僚じゃなかったら、大事にならなかったろう。債務者が押しかけて、メイフィールドが援助を申し出た。もちろん担保を要求した。説得され当然だと思った。それからというもの、なにかと注文をつけてきた」

「なんで同じ事を繰り返すの? すぐ手を打たなくては。やくざな男たちを邸内に入れてはなりません」

「メイフィールドの単なる脅しだろう」

「そんなんじゃないことをよく知っているでしょう。言葉の端々に大きな恨みがあった。朝はお父さんが勝っていた。まさにダッシュウッド家の当主だし、誇らしかった。今は座り込み、口で言うのもはばかる。少し前、なぜ勇敢で、今になって臆病なの。解決方法を見つけたのでしょう」

「見つけた。昨夜、絶望状態で横になっていたが、眠れなかった。何も考えられなかったけど、ラルフのことを思い出し、隠れ敵かと疑った。そのあと古いタンスの前で書類を探しているのを見た。気になって眠れなかった。だから、あのタンスを探ってみた。すると何が出てきたと思う? 先々代の遺書だよ、それと先代の相続放棄証書だ。先代の息子が六ヶ月以内に現れなければ、すべてわしのものになる。遺書の威力がどんなに強いか、お前にも分かるだろう。これこそが難事の突破口だ。だから今朝はメイフィールドに対し強気に出られた。長くても一週間以内に融資を受けて精算する。だが、少額借金のことは忘れとった。思い出すべきだった。そして、すっかり精算するまでやつの前では如才なく笑っているべきだった。わしが金を工面するまで、ひどいことをしかねない。当然、不便なことに……」

「不便ですって。不名誉なことをよくそんな軽い言葉で言えるわね。邸宅が大好きだから、お宝ごと焼け落ちればいいわ。火をつけてやる」

メアリが怒って激しくなじった。青い眼がめらめら。誇張のそぶりはなく、実行しかねない。ジョージ卿がつぶやいた。

「長くはない。あしたロンドンへこの書類を持って行く。本物と証明されれば、銀行は必要な金を貸してくれる。だがこの種の手続きは時間がかかる。十分な担保がないと金は貸してくれない。おそらく週末には……」

「週末ですって。今晩にもやられるって言うのに。いま必要なのよ」

「無理だよ、メアリ。現状が分かってないようだな。財産を相続したとき、大借金があった。借金は返さねばならないし、名家の体面も保たなきゃならなかった。だから銀行の認める範囲で、当座借り越しを常に行っていた。銀行が嫌がった理由は、もし私に何か起こったり、先代の息子が現れたら、負債を払えないことが分かっていたからだ。だから貸し倒れになりかねない。見つけたこの書類が本物と証明されるまで、つまり週末まで、不便を忍ぶしかない」

メアリは内面の怒りを抑えた。危機が迫る時、臆病な父を見て衝撃だ。刻々危険が迫っているというのに、座り込んで涙を流すだけとは。本能的にラルフ・ダーンリのことを考えた。ラルフならこんな打撃をはねのけてくれる。あいにくダッシュウッド家の一員じゃないが、動き回ってくれるだろう。おそらくラルフに相談して聞くのがいいだろう。こんな考えが浮かんで恥じた。でも他に友人は全くいなかった。メアリは高貴な身分だが、とても孤独だった。

プライドなんて、何になる? いまや栄光ある孤立も灰に帰し、危機に直面している。明らかに父は何もせず、ただ恥辱を甘受し、行き過ぎるのを待っている。

壁にかかるダッシュウッド家の先祖たちが、笑い、微笑み、眉をしかめている。軍人、政治家、学者、有名美女、誰一人として家名を汚さなかった。ジョージ卿はじっと耐えるしかなかった。

父の涙を見てメアリが言った。

「何かしなければなりません。お金に換える宝石はないのですか。家宝に考えが及ばなかったのは変ですよ。我が家みたいな家系には歴史的なダイヤ類があるに違いありません。確か当家のエメラルドはすごいと聞いてないですか。ロンドンの宝石商へ持って行って、お金を借りる有名レディは珍しくないと言われたことがあります。そんな話を半疑で聞いていました。いま、やらなきゃ。私に預けてくだされば、午後ロンドンへ行きます。考えるだけでも赤恥ですが、ここが我慢のしどころです。お父様、どこにあるのですか」

「ここにはない。家宝としては最高の世襲財産だが、私のものじゃない。我々は家系の傍流だから、宝石には関係ない。いまは未亡人のレディ・ダッシュウッドが持っていると思う。結婚の権利として譲り受け、ずっと持っておられると聞いている。もし息子が生きていて、爵位を継いで結婚したらその妻が、権利として宝石を引き継ぎ、領主夫人になる。いずれにしても、お前が結婚してお前のものになるかどうかは別問題だ。とにかく未亡人が亡くなれば、宝石を受け継ぐ権利はお前にもあるかも知れない。しかし、この件に関しては何も分からない。知っての通りレディ・ダッシュウッドは私を嫌っている。何らかの理由でひどい偏見を持っており、助けが必要な時でも、私を離れ家に呼ばない。もちろんお前は違う。お前なら家に上げて、我が子のように扱う。おばあさまなら乗り切れるかもしれない」

「お父様がお願いに行くということですか」

「そうじゃない。必要は認めるけど、あの種の女性に平身低頭できない。わしにとっては、単なる女性というわけにはいかん。お前の方から聞いたほうがごく自然だ。分かってくれれば……」

メアリはそれ以上聞かなかった。返事に自信が無かった。ゆっくり静かに部屋を出た。両手を発作的に組んだ。まさに名門の誇りが打ち砕かれ、皮一枚でつながっている。そして、できる男ラルフの顔が幻のように浮かんできた。

第十一章 未亡人・レディ・ダッシュウッド

無口で不機嫌な夕食がやっと終わった。執事のスライトがぴかぴかのマホガニー食台にデザートを置いた。

やがてメアリが立ち上がり、開いた窓の所へ行った。公園の空に、銀の盾みたいに月が輝いている。きらきら光る露の間を幽霊のように鹿が歩いている。いつになく心地よく平和な情景だが、メアリは馬鹿なことを考えていた。

自分は羨望の的に見られているけど、全然その恩恵に浴していない。刻一刻、時は過ぎるが、まだ雷は落ちていない。たぶん

まだ離れに行かないのは、祖母が珍しく近所へ出かけており、夜七時まで帰らないからだ。それまでたっぷり時間があり、窓際に立ち、美しい夜景に見とれた。祖母にすべてを話し、情けにすがろうと決めた。父を見れば、スライトが注いでいる赤ワインの出来に不平を言っている。

こんな時になんて些細なことに、男はこだわるのだろうか。メアリが冷たく言った。

「離れに行きます。遅くなるかも知れません」

ジョージ卿がもごもご答えた。まだワインに夢中になっている。メアリの重要案件など忘れている。メアリの心は冷え冷え、空虚で、寂しかった。

いつもはそこに祖母がいるのだが、今夜は応接室にいた。メアリが入室すると祖母が立ち上がった。背が高く、ふさふさの白髪を昔風に結い上げた姿は魅力的だった。

祖母の顔は髪の毛と同じように蒼白、何か大きな困り事をずっと抱えているようで、現世で解決できそうになかった。目にも同じように不安な様子があり、後悔の念があった。鋭い観察者なら、感づいたかも知れない。レディ・ダッシュウッドは恐ろしい秘密に押しつぶされようとしていた。

でもメアリが進み出ると、嬉しそうな笑顔を見せた。メアリの肩に置いた細い手が震え、キスした。凶事を察したようだった。メアリを見てため息をついた。

「すわって。ありがとう、遅いのに逢いに来てくれて。何かあったのね、メアリ。あなたの純真な心を読めず長年愛しちゃおりませんよ。どうしたの。あなたの不幸を救うためならこの世で何でもしますよ」

メアリが涙をこらえて、ささやいた。

「おばあさま。こんな夜更けに訪ねてきて心配させてごめんなさい。仕方ありませんでした。窮地なのです」

「父と娘の二人ですか、それとも父上だけですか。父上は何をしてあなたを心配させているの? 投機に何か関係あるの? 過去にも再三助けてやったのに」

メアリがぱっと赤面して、尋ねた。

「そうでしたか。父は言わなかった。手紙で?」

「何回もですよ。邸宅の暫定相続人として権利があると思っているのでしょうね。でも残念ながら少なくとも今は援助できません。切羽詰まってはいないのでしょう?」

「不名誉なことです。借金を払うまで差し押さえの男たちが居座るのです。五千ポンドを明日の正午までに払う必要があります。すべてお話しますが、ダッシュウッド邸がそんなことになったら胸が張り裂けます。おばあさま、何か金策方法がありませんか」

祖母は一瞬返事しなかった。白い顔がますます白くなった。片手を胸に当ててひどく痛むかのようで、指輪がランプの明かりに震えている。かすれ声で言った。

「ぜんぶ話してごらん。罰を受けるときが来て、ついに私の罪が暴かれます」

「おばあさまに罪ですって。この世で一番善良な女性なのに。おばあさま、そんな話は嫌いです。いつもまじめに純真に暮らしておられるのに、そんな馬鹿な。謎があるとすれば、邸宅の亡霊です」

「今まで、もめ事のない名門なんてありますか。私の

「なぜ、いまなのですか。あることを知っていたのでは」

祖母は答えなかった。困惑しているようだったので、メアリは二度聞きしなかった。いずれにしろ、些細なことだ。祖母がはっとして我に返った。

「証書は重要です。父上は今なら好きに出来ます。敵対的な貸し手が仕掛ける一手は一層厄介です。貸し手は商人ですか」

「はい、天性の紳士です。名前はホレイス・メイフィールドです」

祖母が驚いて声を上げた。再び顔面蒼白となった。

「もしかしてお知り合いですか」

「ええ、家族共々知っていますよ。悪人、嫌な男です。二度と言わないで。メアリ、どんなことをしても排除しなければいけません。いい考えはありませんが、逃げなくてはいけません。言うように一週間以内は何事もないかも知れません。でも切迫しています。お金のあてはないのですか」

メアリは赤面し、つっかえながら用件を訴えた。

「不可能です。父は五分の一も作れません。私も対策に知恵を絞りました。不意に浮かんだのが、宝石や高級食器などを担保にお金を借りることでした。家宝のことは聞いたことがありませんが、あると信じています。父が言うにはおばあさまが持っておられて、私が独身である限り、祖母のものだとか。意味はおわかりでしょう。これ以上あけすけに言わせないでください。ほんのしばらく借りるだけです。週末にはお返し致します。明朝ロンドンへ行って、質屋へ宝石を持って行きます。これで不名誉な事態は避けられます。こんなお願いをしに伺いたくなかったのですが、他に手がありません。どうか拒否しないでください」

祖母の声に怒りとか不満はなかった。妙に青白くやつれた様子は一気に歳をとったようだった。息を詰まらせながら言った。

「宝、宝石を貸してほしい……誰に聞いて?」

「父に聞きました。いえ、父の差し金ではありません。父の話では有名な宝石で、おばあさまが全部持っておられるとか。恥と苦痛を忍んでお願いに上がりました。プライドで戻りかけましたが、家族の名誉のためならと……」

「一族の呪いです。一族につきまとう罪のためにいつか破滅します。ああ、むかし間違いを起こしました。そのために人生を束縛され、

「父の話では祖母が持っていると……」

「メアリ、そんな口をきいてはいけません。ひどく傷つきます。もし無かったら? 恐ろしい一族の秘密を守る為に一個ずつ手放したとしたら? 昨日最後のダイヤを手放したとしたら? どう?」

祖母が突然理性を失ったか。こんな理不尽な話は受け入れられない。だが祖母は自責の念がありありで、しわ顔に、恥じ入る赤みさえあった。椅子から立ち上がり、扉へ行きざま言った。

「ちょっと待ってて。まだ方法はあります。でも私の罪は消えないし、私の犠牲もすべて無駄になったようです」

第十二章 幽霊

よろよろと気が進まない様子で祖母は応接間の先、真っ暗な玄関へ向かった。いつもの上流階級婦人とは全く似つかわない。絹服、刺繍、黄金指輪をまとっているにもかかわらず、重い苦悩を抱えた普通の女性のよう。歩きながら涙した。離れ家は妙に静かだ。召使いはどこにもいない。

やがて緑の前庭に通じる扉に行き着いた。向こうに回廊がある。そろり月光の下に出て、庭を横切り、茶色の石で出来たアーチ道を通り、回廊へ行った。

そこで立ち止まり、辺りをそっと見渡した。月影以外何もない。こそこそと泥棒のように回廊の端まで来ると、階段があり、朽ちかけた二階に続いている。再び立ち止まってから、階段を上り始めた。そのとき、上の部屋から、はっきり声が聞こえた。

びっくりして平衡を失いかけた。全く予想もせず、思ってもいなかった。静かだったのでよく聞こえる。盗み聞きするつもりはなかったが、すべて筒抜けだ。一人の声は低音、快活、明快、命令調だ。愉快げにこう言っている。

「それは出来ない。この件は任せろ。言ったようにやがて正しいことが分かる。満期までまだ六ヶ月あるからお前は心を痛めなくていい」

「そうでございますが、大奥様を考慮に入れておられません」

「入れておる。何も抜けはない。慎重に計画してきた。大奥様は隠居同然だから、何も恐れることはない。簡単に排除できる」

これを聞いた祖母はのけぞり、思わず心臓を触った。回廊の茶色壁に寄りかかり、かろうじて立って、つぶやいた。

「夢を見ている。目を覚まし、正気に戻らなくては。歳を取ってぼけてきて、変な幻を見ている。あの声は何年も前に死んだものだし、似ているだけだ。でも本物のようだし、遙か昔に戻ったみたいだ。ばかな……」

口を閉じた。上から男が二人降りてきた。聞くつもりはなかった。さっと向きを変え、細いサテン靴の

「大奥様、体に

有無を言わさぬ問いかけだ。レディ・ダッシュウッドは苦悩を抱えていたが、冷徹な目をスライトに向けた。

「スライト、時々身の程を忘れますね。老執事の欠点ですよ。お前の持ち場は向こうの邸宅でしょう。ここで何していた? 妙なところで妙なことをしていたわね。ここに何か秘密でも?」

「大奥様、お互いに秘密はたくさんございますし、墓場まで持って行きましょう。家族同然ですから、そんなにおっしゃらないでください。さ、さ、離れに戻りましょう。つらそうでございます」

「つらかろうがなかろうが、まだ戻りません。回廊部屋に忘れ物があったのでここへ来たら、お前の声がした。思いもしなかった。そういえばお前は出入り自由でしたね。一人じゃなかったでしょう、連れがいた。声を聞きましたよ、スライト」

老執事が少しうろたえたようだった。直後、顔がこわばり、強情になった。

「否定はいたしません。手前の友人は……」

「紳士に間違いないようですね。あまりにも死んだ息子の声に似ていたので、気を失いかけました。どういうことですか、スライト。誰をかくまっている? 見に行きますよ」

「大奥様がそんなことをなさってはいけません。もう友人は去りました。回廊部屋は別出口がございます。どうか離れへお戻りください」

レディ・ダッシュウッドが、もどかしげにため息をついた。四十年近く仕えるスライトが頑固なこと、真っ正直なこと、忠実なことを知っている。

「分かりました。何か伝えることがあったら、お前の方法でおっしゃい。でもあの声には驚いた。墓場から聞こえたようだった。息子が戻ってきたかと思った。スライト、まさか、だます……」

「手、手前は誰もだましておりません。

レディ・ダッシュウッドは足が痛くなり、ゆっくり歩いた。前庭につながる石造りの大きな入口にやっと着き、後ろを振り返ったとき、ほとんど固まった。

「見て、見て、見えないの、スライト? 月明かりの月桂樹のそばに人が立っています。見て、顔を。錯覚だと言わないで。息子が戻ってきた」

スライトが小声でぶつぶつ文句を言った。内心、離れ家に顔を向けて突っ立っているラルフの軽率な行為をとがめていた。だが老執事は少しも動じなかった。

「どうかなさいましたか。何も見えませんが」

「お前が正面を見ていないからです。向こうの月桂樹のそばです。立っていないとでも言うの? 息子が墓から生き返った。元気な姿、優雅な顔、決定的な眼です。時が止まって若いときのままです。でもあれから四十年……。ラルフ、ラルフ、私ですよ、母ですよ」

静寂の中、大回廊に声が響いた。呼ばれた男が驚いて振り向いた。古い邸宅に見入って放心状態だった。再び我に帰って気づけば、高貴な服を召した白髪の老貴婦人が両手をこっちに差し出している。

貴婦人の顔には嬉しそうな情愛が見えたが、スライトが眼で怒って、脅している。これ以上の騒ぎはごめんとラルフが藪に引っ込むと、苔の芝生で足音もしなかった。夢がゆっくり消えたかのようだった。

「行ってしまった。声で驚かせてしまった。スライト、見なかったですか。とても似ていたでしょう」

「若い男しか見ませんが、不法侵入者でございます。大奥様、今晩のは、幻覚でございます。朝には一笑なさるでしょう」

再びいらついてため息を漏らされた。スライトの助けを借りずに、なんとか応接間に戻って来た。顔面蒼白、震えながら椅子に座り込む様子を、メアリがじっと見て言った。

「どうかなさいましたか。何ですの? 何かお手伝いしましょうか」

「必要ありません。メアリ、幻を見ました。見ただけじゃなく、声も聞きました。年寄りの幻覚にされました。今晩あなたのために何かするつもりでしたが、ど忘れしました。幻だけが頭に浮かびます。メアリ、わたくしを一人にして。この気持ちはあなたには分かりません。わたくしのメイドを呼んでから、行きなさい。不親切と思わないでね、メアリ。あさ、また来てちょうだい。必要な方法で助けます。キスしてお休みを言って」

メアリが素直にお辞儀して、不安げな紫の唇にキスした。用事は失敗したが、今となってはしょうがない。ベルを鳴らしメイドを呼んで退出するしかなかった。有り体に言えば、機転と気配りが足らなかったのかもしれない。

気落ちして、公園を横切り、邸宅へ向かった。あした朝食後、祖母を訪ねて、必要なものを預かったら、すぐロンドンへ行って、お抱え弁護士に頼んでけりをつけよう。一時間か二時間遅れるかも知れないが、そうせざるを得ない。

応接間の窓が開いている。正面のテラスで、ジョージ卿が取り乱したように行ったり来たり。見ればネクタイはしわくちゃ、髪は強風で乱れたかのよう。メアリが話しかけると止まった。

「どうしました? なにかあったの?」

「最悪だ。お前が行ったあと奴らがやって来た。三人だ。一人は裏玄関、一人は二階、もう一人はそこの応接室だ。汚いキセルを持った汚い男だ。見てみろ」

第十三章 冒

一瞬メアリは具合が悪くなった気がした。恐れていたが、同時に楽観もしており、そんなことはダッシュウッド邸に起こらないと思っていた。平民とは違うんだと、メアリはあざ笑っていた。だがやはり同じだった。貴族階級の自分がこんな屈辱を受ける筋合いはないと思っていた。

明らかにこわもての露骨な無作法者がやってきた。メアリは差し押さえの重大さをよく知っている。

見たのは二年前、小作人の家が高利貸しに取られてしまった。一家の母が打ちのめされ、取り乱す一方で、酒浸りのごろつきが高価な椅子に座り、臭いタバコを吹かしていた。メアリが話しかけても横柄そのものだった。

あれはひどかったが、同じことがダッシュウッド邸で起こるとはひどすぎる。もうタバコのひどい匂いがしてきたようだった。何かしなくては、突っ立って何もしないのはよくない。

「お父さん、皆に話したの? 召使は…」

「老執事のスライトのほかは寝ている。スライトが何とかするだろう。当分ほかの召使は知るまい」

「少しは、ましです。わたくし、おばあさまに会いに行きました。とても恥ずかしかったけど、宝石のことを聞きました。駄目でした。おばあさまは持っていないようです。何か秘密があるようです。一族には何か恐ろしいことがあるような気がしてきました。おばあさまに期待できません」

ジョージ卿が愚痴をこぼした。メアリに軽蔑の気持ちがむくむく。これが家族の長か、栄光ある先祖の威光を守れるか。もう逃げられないと肝を据えた。自分の力に頼らざるを得ない。

開いた扉から応接間に入った。おそらく様変わりしているはずだ。だが何も変わっていないようだ。傘付きランプがちゃんとあり、柔らかい光が古い家具や絵画を照らし、生け花が高価なツボに見事に飾られている。肖像画はあいにく、悲しみとか恥とか屈辱など、感じないが。

男がそこにいた。チッペンデール様式の長椅子にもたれ、汚い靴をコブラン織の足台に乗せ、恥半分、傲慢半分のこわもてだ。連中を見た者なら、誰でもその類だとわかろう。奴らは異なる種族、怠け者、ごろつきで、人の悲しみとか苦しみとか一家離散など平気で、人間性のかけらもない。うつろな目でメアリの気高い青ざめた顔を見あげても、別段驚かない。メアリが詰問した。

「誰ですか。ここで何をしているのですか。おっしゃい」

男がキセルをくわえたまま言った。

「ようがす。大理石の小台に書類がある。メイフィールド社から五千百九十三ポンド十七シリング四ペニーの借金と費用の訴訟書だ。七日以内に払えばよし。払わなければ競売人が来る。大騒ぎしても無駄だ。払えば退去し、払わなければ居座る。大事に扱え、そうすれば我々もそうする。上流階級は初めてじゃないぞ」

男が余りにも冷酷、無礼だったのでメアリは一瞬返事できなかった。村中の男たちから常に尊敬されている身として、こんな扱いは信じられない。この男の厚顔は突き崩せそうにない。

「ここには居座れませんし、できません。何も持ち出せないことはお判りでしょう。家具すべてが一族のものですし、世襲財産です。処分したくてもできないのです。邸内の空き家でくつろいでくれませんか」

ソファの男がすごんだ。

「行かんぞ。時間はたっぷりある。俺が一晩中居座り、あとで仲間が代わる。交互に居座る。無駄口は慎め。強盗の心配はないから寝ろ。ここで見張っておる」

メアリは心底悲しくなり、力が抜け、吐きそうになって退出した。人より涙を嫌うはずなのに、発作的に大泣きしたい気分だった。この屈辱には耐えられそうにない。火事の方がよっぽどいい、由緒ある邸宅を

激怒して父の腕をつかみ、部屋から連れ出した。ジョージ卿はよろよろ小走りして、小声でつぶやいている。まさに荒海に遭遇した女のように無力だった。両手を膝において書斎に座り、メアリの話を不安そうに聞いた。

「何かできないの? 解決方法は?」

メアリがイラついて尋ねた。この顔面蒼白の弱弱しい人物が、パリの社交界で上品、快活、人気だった同じ人かと、メアリが自問した。

「な、ないな。混乱して

メアリは泣き叫びたい気持ちを抑えた。不意にラルフのことを思い出し、当惑した。ラルフに方法があっても、聞けない。ラルフの申し出は小馬鹿に拒絶したし、あんな貧乏男から金は借りられない。やっとのことで言った。

「祖母は助けになりません。おばあさまは、私たちよりずっと後悔しています」

「それはない。馬鹿なことを言うな、メアリ。我々よりひどい衝撃はない。だが適正に対処せねばならん。何者にも面子はつぶさせない」

メアリが高笑いした。静けさに馬鹿笑いの反響が返ってきたので自分が驚いた。ああ、父がこんな情けない姿で、何も考えつかないとは。いつも不屈と沈着とか言っていたのに。かつて公爵家でも同じことが起こったとか。もっと悪いことはフランス革命の貴族屋敷でも起きた。メアリがびしっと言った。

「でも、名家の人々は生きざまを知っていました。父上はここに座って言いなりになっているつもりですか」

「メアリ、なんてせっかちなんだ。ほかに手はない。週末には債務すべてを払うつもりだ。でも、でもな、誰にも気づかれずに乗り切れる道もある。それはお前の手にかかっている。もちろんお前がある程度、犠牲になる必要がある。立場を改善するには、この方法が望ましいと言わざるを得ない。つまり前に言ったように……」

その声はおもね、へつらっていた。ジョージ卿はうまい言い回しの中に、含みを隠している。メアリは胸くそが悪くなった。強烈な危機を感じた。

「私に駆け引きはしないで。パリではさんざん目にしましたけど。何を隠しているの」

「それが親に言う言葉か。言うつもりもなかったし、痛みなしで済ませようと思っていた。忍耐が最善策だと思わないか。だがお前は徹底的に、どんなことをしても奴らを邸宅から叩き出そうとしている。思っているほど我々の船は焼け落ちてはいないし、

「でも我が家の不幸をあざ笑いに来るのでしょう。あの男のことは、私の直感に間違いない」

「ほらまた。メイフィールドは手紙で、軽率な行動を後悔しているようだ。他方では金を失うのを恐れておる。十分な担保が欲しい。手紙の中でとても丁寧に、合意は容易だと書いておる。招いて話し合えば、きっとうまく収まると示唆しておる」

メアリがぎくっとして、胸に手をやった。ひどい痛みを感じて、心臓が突然止まったかのよう。これが解決策か。ただ笑うほかなく、桃色の指で辺りを払うと、応接間の忌まわしい空気が、悪夢のように消えた。身震いして椅子に座り込んだ。

第十四章 誘惑

メアリがやっと息を吸って、ゆっくり尋ねた。

「そういうことですか。虚ろな言葉と、外交辞令を一皮むけば、家族の名誉と評判を守る為に、私をメイフィールドに売る魂胆ね」

「お前に言っておくけど、今晩だ」

とジョージ卿がささやいた。

「ああ、そういうこと。だからメイフィールドがここへ来るのね。屈辱が最大になる落としどころを慎重に計算している。私の自尊心をよく知っているし、古い邸宅と名門のこだわりも知っている。だから私を取引に使う。不名誉と屈辱を防ぐために、私を売り飛ばす。そういうことでしょう」

父はうつむいて、軽蔑する娘の碧眼を避け、つぶやいた。

「そうは言ってない。こんなことは毎日ある。レディ・シンシア・グレイグを見なさい。結婚相手のニュウマンは資本家で、人生の楽しみ方を知っている。シンシアはロンドン一有名な女性になった」

「ああ知っています。大金絡みのおぞましい家族醜聞があったとか。最近シンシアに会ったら、美しい銅像みたいでした。お買い物

「メイフィールドもそうじゃないかね」

「違います。お父様からも聞きました。大金を奪われたとか、わざと悪い使用人に騙されたとか。すべては私を支配するためです。お父様、その手紙に返事してはいけません、軽蔑に値します。ちょっと待って、私の言い分を聞いて」

ジョージ卿が何もしないとやんわり言ったが、メアリは聞いていなかった。慣れ親しんだ風景を眺めた。窓の所へ行って、ブラインドを上げた。

バラ園の真上に月が静かに輝き、向こうの古い門を銀色に染める様は、過去二百年間変わらない情景だろう。とても甘く優雅、上品で平和だ。今まで不名誉の陰はなく、

支払金額は莫大だが、メアリはひるまなかった。心にしっかり埋め込まれた誇りを

ポケットから手紙を取り出し、娘に渡した。メイフィールド自筆の手紙だ。意味は明白だった。自分向けに書かれたものだ。明らかに決断をメアリに迫っている。

テーブルへ行って、返事を書き始めた。全身がぶるぶる震え、筆跡が乱れて、驚いた。前略も、かしこも書かず、メイフィールドにあてたのが以下の通り。

『遅い時刻ですが、遅すぎて商人に商売の話ができないことはありません。このメモを渡しますから夜十一時過ぎにいらしてください。今晩おいでいただけたらすぐ決着します』

大声で読み上げて静かにたたんだ。父が恥じ入るようにうなずいた。不安そうにじっと娘を見た。娘のためらいがよく分かったし、メイフィールドの手紙は破るべきであり、さげすんで黙ってそうすべきだ。だが微笑んでうなずくばかり。メアリが言った。「書きましたよ。もし犠牲のしがいがあるとしても、いけにえの価値は誰も知りません。スライトはどこですか」

スライト本人が来た。怒りで小顔が真っ赤になり、白髪が布ブラシのように逆立っている。

「スライト、これをスウェンソン農場へ持って行って、返事を待ちなさい。おわかりのようにメイフィールド氏あてです」

老執事が数歩下がった。まるで嫌な手紙で殺されるかのようだった。意固地になり、陰気になり、危機状態だ。メアリが何回も命令したが、執事なりにかたくなだった。

「お許しください。そういうことはお断りいたします」

老執事と口論する暇はない。スライトは並の執事どころじゃない、家族の一員だ。素っ気なく拒絶したけど、頑固者の鏡を見るような立派な態度だった。そして、すべてを忘れたかのように、感情むき出しで言った。

「手前はここに四十年以上お仕えしてきました。生まれも育ちもこの邸宅ですし、ここで死にたく存じます。皆さんよりダッシュウッド家のことは知っております。すべてが誇り、誇り、ほかはございません。誇りのためにお嬢様はまさに世の大悪党であるメイフィールドと協定を結ばれる。聞いて驚かれるかも知れませんが本当でございます。あの男がすべてを仕組んだのです。己の目的のためにやったのでございます。己が支配者だとお嬢様が認めるまで待ち、条件を出します。いつかここに来て、君臨するのが目的です。名門家の誇りが敵の思うつぼでございます。やってはなりません、お嬢様、邸宅へ入れてはなりません。もし……」

「お黙り、スライト。身分をわきまえなさい」

「失礼しました、お嬢様に対して。でも手前は職を失っても行きません。他に方法がございます。お嬢様を懸命にお救い致します」

スライトがさっと向きを変え、部屋を出て行った。ジョージ卿が不機嫌に叫んで、芝生を横切り厩舎の方へ、代わりを探しに行った。見つけた頃、メアリの手紙が用意できた。

月光の下、メアリの表情は顔面蒼白、毅然として誇り高い。首と肩に陰が掛かると、乳白色に変じた。まさに大豪邸にふさわしい女傑だ。テニスンの冷静完璧なヒロインのごとし。一族の犠牲のためなら平気で結婚しかねない激しい感情があった。馬鹿な考えにとりつかれていた。それが悪手だと分かったら驚いたろう。メアリが丁寧にお願いした。

「ウォルターズ、これをスウェンソン農場へ持って行ってください。忘れておりました、ご足労をかけて申し訳ないですね。返事を待つ必要はありません」

ウォルターズが喜んでというようなことを口ごもり、出かけた。遠くの方でスライトが決然として公園を横切っている。ジョージ卿の顔に困った表情がよぎった。

「あれは首だ。うちの召使いの横柄な態度は全く我慢ならん。あしたそうする、メアリ」

メアリは返事しなかった。老執事スライトには全く怒っていなかった。気持ちはよく分かっていた。自分に対する愛情を知っていた。

父のつまらぬ解雇話で、気が変になりかけた。一人になって考えたかった。忘れ物をしたと言って、応接間に入った。ガス灯が燃えており、青銅製の大時計が深夜十二時を打った。

サテンの長椅子に居座ったごろつきは寝ていた。髪を乱し、ガーガーいびきをかいている。ひどい煙草の臭いが満ちていた。追い出す為にはどんな犠牲も大き過ぎないとメアリは思った。

やがてメイフィールドが不吉な妖精よろしく来て、魔法の杖を振るい、あたかも何事もなかったように奴らは消え去るだろう。

でもメイフィールドは金を要求するだろう。それは間違いない。ずっと自分に気があることは知っていた。二年前、メアリがフランスの首都パリに父を訪ねていったとき会って以来、あからさまだった。やりたい放題の男だった。いつかメアリがダッシュウッド邸宅の女主人になり、メイフィールドがメアリを妻にして邸宅を所有したら大満足だろう。

だがその金額たるや、大きな犠牲が伴う。妻にしようと

もう二〜三日こんな不名誉が続き、メイフィールドに迫られたら、なすすべはない。ご近所の噂話、お茶席のおしゃべりにされる。でも数日で忘れ去られる。他家も同じ屈辱に耐えたし、何事もなかったかのように切り抜けているが、ダッシュウッド家じゃないし……。長椅子に座った男が大いびきをかき、もぞもぞ動いた。

第十五章 間に合う

メアリの全身がかっと熱くなった。一時のためらいが消えた。一週間もこんな状態は我慢できない。おしゃべりで中傷されるなんて耐えられない。どんなことをしても男らを排除して、召使たちに悟らせない。スライトに限っては絶対信頼できる。これでメアリの心は決まった。

想像以上に時間が早く進む。突っ立っていたら時計が深夜の零時半を打った。数分後、父の呼ぶ声が聞こえた。メイフィールドが着いたことが分かった。メアリから言った。

「こちらへ呼んでください。用意できています」

ジョージ卿が書斎へ足を引きずっていくと、メイフィールドが暖炉前のマットに立ち、煙草をふかしていた。全然勝ち誇った様子はなく、冷静で落ち着いた顔だ。だれきった議会へ統計表を読む次官のようだった。片眼鏡を外すと、冷たい印象が消えた。

ジョージ卿の態度は恐縮せんばかりだ。

「メイフィールドさん、娘は応接間にいます。二人だけで話したいそうです。私よりあなたに聞いてもらいたいようです」

メイフィールドが下品に言った。

「そこだよ。二人の問題だ。迷惑をかけて申し訳ないな、ジョージ卿。でも思い知らせるには、ほかに方法がなかった。心配いらない。半時間で決着がつく。召使いには知られない。最小の迷惑で、最大の効き目があるように取りはからった」

思いやりがあるとかなんとかジョージ卿がつぶやいた。もう戦う気力も無く、自分のことしか頭にない。二人が早く合意して、畜生どもが邸宅を早く出れば出るほど結構だ。そのあと、ゆっくり眠れる。

メイフィールドは、がつがつすることもなく応接室へ行った。金色のサテン椅子でいびきをかいている男を見て、にたっと笑った。これを見ただけでメアリの急所を突いたことがよく分かる。なんと奇妙な人質をゲームで仕掛けることか、これこそ狡猾な男が時々使う手だ。

メアリは窓枠の所に立って、夜を見ていた。すべてが静寂で平和だ。占拠する男のいびき以外に不快な音はない。

メイフィールドが腕を触わったので、振り向いた。メアリは一瞬紅潮したが、また真っ青になった。

「これはないでしょう。今晩邸内で息が吸えません。もしこれが百年か二百年前だったら、どうしたと思いますか」

知るわけ無いが、メアリの

メアリが続けた。

「ご存じでしょう。ここに呼んで、話して、あなたの良心に訴えねばなりません。失敗したらまずあなたを殺して、そのあと私も死にます。武器があれば今やります」

メイフィールドがこっくりうなずいた。メアリに話させた方がずっといいとほくそ笑んだ。無抵抗に降参するような女じゃないし、告訴するようなガキでもないからだ。でも手紙では降伏するようなそぶりだった。

ここへは征服者としてやって来て、女と凱旋する。どんな巧妙な手を使ってでも手に入れる価値がある。長身、金髪、

メアリが相変わらず厳しい表情で続けた。

「でもそんな方法は時代遅れです。現代は方法が違います。一緒に暮らそうかとのお誘いですが、拒否します」

「なぜだ? 私の一族は君らと同じいい生活だぞ」

「ええ。でも貴族の義務です。あなたはしょせん平民。これを計画し仕組んだ。狡猾に私の急所を狙った。ここへ来たのは契約するためでしょう」

メイフィールドが冷静に言った。

「必ずしもそうじゃない。ほかの方法もある。聞くところによれば、父上が数日中に不動産を相続されるとか。広大な邸宅だし、がさつな差し押さえ屋なんてどうってこと無い。粗悪煙草を吹かす

メアリが冷笑した。笑い声が夜のしじまを破ると、サテン椅子の男がもぞもぞ動いて大いびきをかいた。メアリの態度が急に変わり、身震いした。自分の無力を悟り、何も出来ない。メイフィールドが公然と勝利宣言したかと思った。なんて

「言い逃れ方をご存じですね。でも本当のことを黙っているつもりはありません。私に決断を強いるように全部仕組んだ。一族と領地に対する私の自尊心を計算した。どんなに私が苦しむか誰より知っている。あなたが一筆書けば、この苦しみと屈辱を取り除く事が出来ます」

メイフィールドが局面を打開するかのように言った。

「ああ、出来る。実際、あきれるほど簡単だ。弁護士に電報を送るだけだ。ここの召使いをロングタウンへやって、深夜に電報を打てばいい。私の弁護士が早朝郵便の頃、六時前に到着して奴らを即座に追い払う。事件は悪夢のように消える。私の資金は無尽蔵だとご存じでしょう。お好きなものは何でも提供できますよ」

「

「もちろん条件は繰り返しません。おっと、レディの前で条件とはいい言葉じゃありませんね。何も悩むことはないし、私は厳しい性格じゃありませんよ。世間に向けては、二人が婚約し、後日結婚すると発表しましょう」

メイフィールドが落ち着き払って言った。しかし表情に嘘があった。穏やかな外観の下に激しい火山があり、ひとたびメアリを支配したら、むごい非情と意思でなぶられる。本能で分かった。

「平凡ですね。言葉を真に受けかねません。でも良心に照らし、自分の間違いはよく分かっています。私は思ったほど強くありませんし、屈辱の前に幸せをぶら下げられれば、強くありません。考える時間をください」

「好きなだけ時間をかければいい。よければ明日来る。あとで面と向かって、私が急がせたと決して言わないでくれ」

メアリが力なくため息をついた。相手は強者、自分は弱者。虫のいい約束をして、あとで故意に破ったら。でもそんなことをしたら敵に紳士の誉れを与えかねない。メアリが聞いた。

「もし、私が裏切ったら?」

「するはずがないだろ。全然怖くない。無条件に君を信じるよ」

メアリはいずれにしろ言い負かされ、途方に暮れて、背を向けた。震えて客間に入ったので、急に夜が冷えてきたように感じた。えいやと決心するのに、ほんの一枚、天秤に羽根が欲しかった。ぶざまに椅子に寝ている男に、目が行った。耳障りないびきが、むちのようにメアリを打ちのめした。メイフィールドがささやいた。

「奴を見ろ。心が痛まないか。奴はずっと居残って、君は我慢できなくなるぞ。君が一言いえば嫌なことは無くなる。なぜ約束して、終わらせない?」

その言葉がメアリの心に響いたようだった。一瞬ラルフのことを思い浮かべたが、きっぱり決別した。扉を指して、かすれ声で言った。

「さあ行って。私の気持ちが変わらないうちに。書斎テーブルの銀箱に電報用紙があります。これ以上言う必要がありますか。戻ってきたら書いたものを見せてください」

メイフィールドがお辞儀して出て行ったが、勝ち誇った様子は微塵も見せなかった。メアリはよろよろ窓の所へ行き、ほてった額に手をやった。

テラスから陰が立ち上がったような気がした。白髪、顔面蒼白のレディ・ダッシュウッドの姿だ。少し、よろめいているが毅然としている。メアリが尋ねた。

「ずっとここにいらしたの? 聞いていらしたのですか」

祖母が震え声で奇妙にささやいた。

「ええ、聞きながら機会を待っていました。まだ手遅れじゃない。ありがたい、間に合った。メアリ、やってはいけません、気にすることはない。犠牲がすべて無駄になります。こっちへ来て。やり方を教えるから。あなたは悪党の扱いに慣れていないが、わたくしなら……」

第十六章 未約束

メアリが困惑して、頭に手をやった。この数時間で世界が変わったみたいだ。今までダッシュウッド家の生活は平穏無事、静かで、のどかだった。礼儀正しく充実した日々、洗練された行事の繰り返し、静穏な

祖母すら変わった。静かで、控えめ、

「どういうことなの。何かあったの。ダッシュウッド邸では信じがたい……」

「もめ事だよ、どこでもある。宮殿ですら、掘っ立て小屋同様、簡単に来る、メアリ。よりによって私の失敗が……。部屋の外で話すから。メアリ、あの男に一切関ってはいけません」

「おばあさま、なぜご存じなの。まだはっきり決めておりません。誰が教えたのですか」

「でも確かだね。メアリ、決心したね。顔の苦しみで分かるよ。あの男にメモを渡したでしょう。降伏を決めない限り、そうしないでしょう」

メアリがうつむいて、恥じて赤面した。どう転ぼうが、どっち側にも顔向けできず、屈辱は免れない。祖母が続けた。

「執事のスライトが教えてくれました。すぐ来ました。メアリ、スライトを怒っちゃいけません。スライトはとてもあなたを尊敬しています。命すら捧げます。全部知っています。私より知っているかもしれません。召使い以上の存在です。家族の大切な友人です。言ったように私の所へ来ました。メイフィールドが触手を伸ばして、あなたを妻にしようとしているとか。メアリ、そうしてはなりませんし、絶対にいけません。あの男を拒み、退去を命じなさい」

「やりました。怖くありません。まだ約束していません。でも全く方法がありません。応接間をご覧になってください。今週いっぱい、あの三人を我慢しなければなりません。あした朝八時頃、召使い全員に知れ渡ります。その日のうちに村中の噂になります。顔向けできなくなります。不名誉のために、幸せもなく老いてしまいます。私がダッシュウッド家に全く関心が無いかのようですが、

「わかるよ。そんな気持ちを最初に抱いたのがわたくしですから。気持ちを育て、日々水をやり、植物のように大きくした。わたくしの経験から、あなたに自尊心を植え込んだのよ。そして今や人生の指針になった。由緒ある名前や荘園のためなら、どんなことも犠牲にする。わたくしでも全く

「そうすれば、二度と幸せ知らずになります」

「メアリ、幸せとはとっくに分かれました。老人に幸せはありません、亡霊やら

最後の言葉を強くささやいたので、メアリの気持ちが凍りついた。おばあさまが突然理性を失ったか。だが青白い顔に狂気はない。黒目は怖いけど、狂ってはいない。

「どういうことですの?」

「い、いえない。言い過ぎてごめんね。メイフィールドは一般的な意味で愛してくれますか」

「それは、そうだと思いますが」

「メアリ、あの男にそんな感情はありません。愛は神聖なものです。メイフィールドは冷血で腹黒い悪党です。お前の美貌に

「それしか道がありません。メイフィールドは強すぎます。あっ、あれは何ですか」

近くの藪が動き、ささやくような歌がかすかに聞こえた。

「お前の乳母のペイシャンスですよ。今晩スライトが大急ぎで知らせに来たとき、わたくしと座っていました。今晩のペイシャンスは気分が良くて、何でも分かるし、秘密も知っています」

「謎にはうんざりです。なぜペイシャンスはあそこに隠れているの?」

やせて腰の曲がった老婆が藪から現れた。薄い白髪、しわくちゃの暗い顔が見えた。歯の抜けた悪魔のような老婆だが、目は鋭く、刺すようだった。ここ何年も老婆は衰えに苦しんでいたが、意識がしゃんとする時もあった。老婆が甲高い声で言った。

「捨て置けないよ、メアリ。神のお慈悲で今晩意識が戻った。邪悪な老女でも死ぬ前にはよいことをいっぱいするものだ。メアリ、やっちゃいけない。本当の所有者がダッシュウッド家に戻ってきたので、私の持参金はこの顔だけだよと、奴に言っておやり。相続人を見たから、死ぬ前にやるべき事が分かった」

メアリが驚いて尋ねた。

「何のこと? ペイシャンス、説明して」

だが老婆は首を振ってそれ以上言わなかった。ダッシュウッド家の不名誉なことをぶつぶつ言った。突然金切り声を上げた。

「ネズミをいぶり出せ、いぶり出せ。ダッシュウッド家の害虫を駆除する唯一の方法だ。干し草に火をつけて燃やせ。やってやる。結局そういう運命だった。大奥様、大奥様、なんて私たちは悪い老女なんでしょうねえ」

祖母はペイシャンスをたしなめるかと思ったが、そうしなかった。嘆いて言った。

「そうだねえ、私たちの罪が暴かれようとしている。メアリ、言うとおりにしてくれ。全部言わせないでおくれ。奴を追っ払い、一切関わりを持たないでおくれ」

祖母が願い倒すように言ったので、メアリはいつになく当惑した。気持ちが傾いて自尊心も理性も無くなった。この裏には心を不安にさせる何か恐ろしいものがある。

老ペイシャンスの激しい言葉にも何か恐ろしい意味がある。突っ立っていると、メイフィールドが月光の下、電報用紙を持ち、冷静沈着に現れた。

「ちょっと手間取った。用紙が見つからなかった。メアリお嬢さん、これはどういうことですか。大奥様の外出には遅い時間ですよ」

メイフィールドは冷静に言ったが、眼は戸惑っていた。一行を右から左へねめつけた。

レディ・ダッシュウッドが何とか自制心を取り戻した。下層階級の男を前に、

「メアリに会いに来ました。ここで最近起こっていることを聞きました。ジョージ卿が借金を払えないので、法律を実行したとか。下層階級の言葉では差し押さえですね。おそらくおわかりでしょうが、メアリが大変苦しみます」

メイフィールドが仰々しく丁寧にお辞儀した。

「大奥様、ジョージ卿とは長いつきあいです。一緒に株取引をしました。大奥様が思い

レディ・ダッシュウッドが叫んだ。

「恥知らずです、思った以上の恥知らずだ」

ペイシャンスも甲高い声で叫んだ。

「いぶり出せ、ネズミをいぶり出せ。

メイフィールドがびっくりして、何か言おうとしたが、考えを変えて、話し手を無視して言った。

「ご意見を

第十七章 つかの間

レディ・ダッシュウッドが言った。

「ここで会うとはねえ。女友達の息子さんですからね。女友達は何も知らずに死んでよかった。メアリに会いに来たのはメアリがもてあそばれているからよ。目的の為に我が家へ食い込みましたね。内情が分かった一方、今日まで秘密が多くあります。あなたは賢いですが一家の恥は知りません。今それを話せばあなたの夢が打ち砕かれます。祖父の臨終で言わないと誓ってから後悔しています。

メイフィールドが割り込んだ。

「失礼、それを証明します。方法は気に入らないかも知れませんが、純粋に愛して……」

「待ちなさい。

メイフィールドは一瞬返事できなかった。世間でも賢い男だが、この問いには黙らざるを得ない。一大事に倒れかけた。

「そんな馬鹿な? もしそうだとしたら、なぜ大奥様がここにいらっしゃる? メアリ嬢とは合意しました。この電報を打てば直ちに完了します。醜聞はもみ消せます。ロングタウンへの召使いはどこですか」

レディ・ダッシュウッドがしゃがれ声で言った。

「電報はロングタウンへ送らせません。内容ぐらい分かります。メアリ、父上をここへ呼んできなさい。誓いを破って話す時が来ました」

メイフィールドが薄い電報紙をくしゃくしゃにした。動揺をこらえ、真っ青になった。内心の怒りを抑え、作り笑いをした。

「急ぎ過ぎたようですね。朝まで待ちましょう。大奥様が許してくださらないようですから。誤解を解きましょう。つまりほかに手段がたくさんあります。別な手を使いましょう」

こう言って電報をずたずたに破いて、テラスに捨てた。どんなことをしても大奥様をなだめねばならない。大奥様が退出すれば、メアリの

メアリに目を向けると、メアリは電報の破片を不安な目で見て言った。

「分からなくなりました。疲れて

「ありますよ、簡単じゃありませんが。ちょっと一緒に来れば方法を教えます。たぶん大奥様も了解……」

レディ・ダッシュウッドが冷たく言った。

「いいえ、当分これで満足よ。ありがたい、くい止めました。今夜はスウェンソン農場へお泊まりだとか。農場は帰り道にありますから、そこまでご一緒してあなただけに教えましょう。バラ園の下で待っていますよ。ペイシャンス、行きましょう」

ペイシャンスはぶつぶつ言って首を横に振った。突っ立って眼を細め、古い邸宅の正面を横目で見ていた。くっくっと笑って、心底嬉しそうだった。

「大奥様、一人にしてください。今晩ほど気分がすっきりするときはありません。メアリお嬢様のことは心配しないでください。私は老女でお役に立ちませんが、手助けできます」

やせ衰え、震える手の示す先に、応接間の入り口があり、そこにメアリが傘付ランプの柔らかい光に照らされて立っていた。それからペイシャンスは向きを変え、

メアリはメイフィールドと応接間へ戻った。頭がくらくらした。同時に祖母の警告と妙な言葉が忘れられなかった。メイフィールドも衝撃を受けた。さもなきゃ慌てて電報を破らなかっただろう。なぜ祖母を恐れるのか。裏に何があるのか分かりようがない。メアリが言った。

「説明してください。この数時間で頭が混乱してきました。書斎へ電報用紙を取りに行かれました。弁護士に電報を打って、朝ここへ呼んで、その威光で男たちを排除するつもりでしたね。連中はあなたの子分ですから、あなたの力で追っ払えるでしょう」

「出来ない。奴らは州長官の代理です。私の弁護士が動いて、手続きをしてから、排除出来ます。でも思ってもいない方法で穏便に収めることもできますよ。おい、起きろ」

黄色い座布団でいびきをかいていた男が、メイフィールドの

メイフィールドが言った。

「まじめに言うぞ。お前ら、あと数時間で出て行け。お前、歯をむくことはない。五ポンド稼いだら文句はないだろう」

「旦那、条件次第だ。小細工をして、家から追い出そうなんて考えは……」

「それはない。私がそう見えるか」

「旦那はそうじゃないな。俺の勤めは、名前に称号がつくお偉方の代理だ。でも提案を聞かないわけじゃない」

「よろしい、感謝する。お前の仕事を傷つけるつもりはない。召使いに、お前の仕事と役割を知られたくないだけだ。なんとかしてくれれば、各人に五ポンドやるぞ。よくやるそうじゃないか。どうだ?」

そう言いながらメイフィールドが意味ありげにソブリン金貨をいじった。大男がにやり。

「旦那は物わかりがいい。我々を快く迎えて、囚人とか山賊とか陰口を言わなきゃ、行儀良くするぜ。我々三人は良家に何度も行った。この前、差し押さえに行ったときは電灯料金の請求だった。かたぎに見られる方法は、物差しとノートを持ってぶらつく、そういうことだ。召使いが朝起きて来たら、外で測量する振りをする。ジョージ卿に朝食を持ってきてくれと言うさ。神に感謝しろ、方法はいろいろある、俺に現金をくれれば、あとの二人はすぐ了解するぜ」

メイフィールドがソブリン金貨を一握り渡すと、男は台所の方へ行った。メイフィールドが上首尾にほくそ笑んだ。

「ほら、うまく行っただろう。父上にいきさつを伝えて、朝に混乱は起きないと言いなさい。父上は電気を引こうと考えておられる。あの男たちは測量しに来た。やつらはその振りをする。私に大いに感謝すべきだよ」

だがメアリは感謝しなかった。軽蔑のまなざしがありありだった。

「うそとごまかしと

「君次第だ。やりたければ反抗したまえ。でも責任は取れよ。そして不当な扱いを受けたと言うなよ。そのために考える時間をやった。さあ、父上の所へ行っていきさつを伝えろ」

メアリが

「メアリとの話はつくだろう。あとはレディ・ダッシュウッドと決着だ」

第十八章 破壊

メアリが足取り重く書斎へ行った。ジョージ卿は部屋を行ったり来たりして、気持ちを静めようと葉巻を吸っていた。

「ずいぶんかかったな。なぜすぐ戻ってこない? 心配したぞ。メイフィールドが電報用紙を取りに来たから、決着したんだろ? ウォルターズは持って行ったか」

「ウォルターズは寝ました。電報は送っていません。理由はメイフィールド氏がご存じです。怒らないで。私のへまじゃないし、無関係です。もう一晩よく考えろとのことでした。紳士の情けではありませんが……」

「紳士の情けだって? 奴にはかけらもないし、信用できん。それじゃ不名誉が知れ渡るなあ」

「それはありません。メイフィールド氏が段取りしました。この種の事にはたけています。説明しましょう」

話を聞いたジョージ卿の怒りといらだちが消えた。悪口や嫌みを言わなかった。逆に、にたにた隠し笑ったので、娘から軽蔑され、すぐ押し殺した。

「メアリ、すまない。もちろんよくないことだが、こんな状況ではほかに何も出来まい。あしたメイフィールドが首尾よくやってくれるだろう。さて寝るとするか」

メアリは向きを変え、ぐったりして大広間へ行った。お休み前には父に礼儀正しくキスをするのだが、今夜はその気がしなかった。

常々、女の涙を武器に使ったり、困ったときに使うのは恥だと公言していた。だが父の考えや、残念な振る舞いを見て、涙がにじんだ。ダッシュウッド家の領主が下品に振る舞うとは信じられなかった。

それに自分もだ。試練の時、どれほど正しかったか。思えば顔から火がでる。心底思い知らされたのは、正しく物事に対処し、最後までやり抜くべきだった。

でも自尊心からやったことは、自らを犠牲にして、黙って事を荒立てないことだった。もしラルフがこれを知ったらなんと思うだろう。妙だなあ、今ラルフを思うなんて、危機が来るたびにラルフを思い出すはめになるなんて、と自問した。侍女に言った。

「ケリイ、今晩は下がってよい。遅いから一人にして。あなた、ずっとこの椅子で寝ていたの?」

小柄なケリイがそうですと言った。ケリイが出て行くと、メアリはゆるゆる服を脱ぎ始めた。疲れていたが眠くなかった。いつもは頭を枕につけた途端まどろみ、邸宅の静けさで神経が静まるのに。

だが今夜は違う。奇妙な音が聞こえる気がして、痛みで眠れない病人のようだった。横になったが眠れなかった。誰か回廊を歩いている。確かに足音が聞こえる。マッチを擦るような音も聞こえた。

メアリが起きて、部屋着をはおった。

「ペイシャンス、ここで何をしているの? どこから入ったの? 大奥様と一緒に離れに戻ったんじゃないの?」

ペイシャンスが見上げて、涙目で弱々しく笑った。全く怖がっていない。老いてくぼんだ眼に狡猾な表情があった。

「メアリ、忘れ物だよ。何かやろうと思っていたんだが、ど忘れした。素敵な夜だし、頭もお前様並に冴えている。大奥様が全て教えてくれたが、お前様には言いたくないそうだ。ああ、確かに罪深い老女だねえ」

メアリがなだめるように言った。

「気にしなさんな。朝には全てよくなります。でもここへ来てはいけません。化粧室の長椅子で横になってお休みなさい」

「でもやることがある。お前様やみんなを救う方法を考えついたが、ど忘れして」

ペイシャンスが両手をもんだ。涙目だった。何かひどく悲しんでいるようだ。不意に立ち止まり、警戒して聞き耳を立てた。

「聞こえますか。奴ら台所だよ。三人一緒だ。この目で見たが、気づかれちゃおりません。笑いながら金貨を山分けしておりました。奴らはこの家の疫病神です。そばに立って追い払う方法を考えていました。何か欲しいものがあったが、見つけられなかったので、探しに来て、ど忘れした。見事な計画、簡単で完璧だったのに。メアリ、思い出させてくれないかい? 手助けしてくれたら、奴らを追い出して、もめ事や不名誉も消えて、二度とないよ。まれなことだ、ぼけ頭にいい考えが浮かぶのは。それをど忘れするなんて、残酷だ」

ペイシャンスが少し涙を流し、また、もみ手を始めた。メアリの

「ペイシャンス、何を知っているの?」

「大奥様が教えてくれました。何かお金がらみで、ジョージ卿がメイフィールド氏に借金があって、男らが取り戻しに来た。大奥様はお前様をお助けできません。ビンセント氏が大奥様の宝石を全部売ったからです」

メアリがびっくり仰天。そんなことがあるか、家族が別なもめ事に絡み、不名誉を今まで何も知らなかったとは。痴呆老女をこのように利用するのは

「ビンセント氏って誰のこと?」

「ビンセント氏のことを話すよ。若くて二枚目だが、破廉恥な悪党だ。大奥様が宝石を全部売ったことはしゃべるなと言われています。宝石は売るものじゃないが、やはり処分されました。ビンセント氏の正体やら、大奥様への影響力の原因は知っているが、頭がこんがらかって、分からなくなった。ああ疲れた」

ペイシャンスが突然椅子に座り込み、歩きすぎた子供のように泣き始めた。メアリはこんなことに慣れていたので、あやす方法を心得ていた。軽々と老女を持ち上げて、化粧室へ運んだ。ペイシャンスは子供のようにおとなしく横たわって目を閉じ、たちまち穏やかに眠った。メアリがうらやましげに見て、つぶやいた。

「全く私よりずっと幸せだ。悩みも消えたようだし。眠りたいとき眠れるって、なんて幸せなんだ。ここには私よりもっと深い謎がある。祖母がひどく悩む理由が分かり始めた。ビンセントは何を知っているのか、おばあさまをなぜ

ラルフの名前をつぶやいてメアリが赤面した。考えるほどに嬉しく、ベッドに横たわり眠ろうとしたが寝付けず、寝返りを打った。雨戸が淡黄色に染まり、夏の夜明けが近いことを知った。

やっと切れ切れにまどろむと、ぞっとする夢が次々に現れた。なにやら訳の分からないもめ事や、メイフィールドの策略に巻き込まれ、ぽっかり空いた割れ目からラルフが救いの手をさしのべている。そしてラルフがキスしたように感じたが、自分は少しも嫌がっていない。別れると、再びメイフィールドの悪行が最強になった。両人は

あえいで起き上がり、息を吸った。夢があまりにも生々しかったので一瞬理解できず、ベッドに座っていた。ほらごらん、朝日が雨戸に差し込み、手をのどに当てて、息苦しさと戦っているじゃないか。

確かに何かおかしい。なぜ部屋が息苦しいのか、どこから悪臭が流れてくるのか。その時、すきま風が吹き込み、一瞬で寝室に煙とガスがうっすら充満した。もう疑いない。金切り声をあげてメアリがベッドから飛びのいた。邸宅が火事だ。

第十九章 守護天使

もはや火事に間違いない。メアリがさっと服を着た。着てから邸内に知らせよう。全身震えていたが恐怖心は感じなかった。少ししか寝ておらず、前日の疲れも残っていた。だが急いで服を着ながら感じたのは、ある種の安堵感、家が焼け落ちればもめ事から逃れる方法が見つかるかも。

そんな考えにおぼれかけた。だが一族と荘園の誇りが頭をもたげ、急いで身支度した。どんなことをしてもダッシュウッド邸宅は守らねばならない。歴史的邸宅を消滅させてならない。絵画や芸術作品は国宝級だ。

扉を開け勇敢に廊下に飛び出たが、一メートルも進まないうちに息苦しい大量の煙に押し戻された。廊下は真っ黒な煙が充満していた。そんな黒雲の中を進むのは不可能だ。大声を上げたが、返事はない。もう頭がくらくらして、肺も停止寸前だった。

対策は一つしか無い。扉を閉めてほかの出口を探すことだ。

寝室へ戻ると、わりときれいな空気だ。窓から緑の中庭を見れば、短く刈り込んだイチイの

石造りマリオンの菱形小窓を見れば、大人が通り抜けるのは不可能だ。ひょっとして窓から飛び降りたかも知れないが、

耳を澄ますと、叫び声やら、足音が聞こえる。伝令が馬を

おそらく大量の煙で意識がなくなってから、

いや、一人じゃない。はっとペイシャンスが化粧室にいることを思い出して、長椅子を見た。

目をこすって驚いた。ペイシャンスがいない。たぶん眠れなかったか、早起きして用事でもしているのだろう。ともかく化粧室にいないので、ほっとした。痴呆老婆がいないので、恐怖心がやや薄らいだ。

メアリは思い切って窓を開け、また大声で助けを呼んだ。

その間、煙がだんだん部屋に濃くなってきた。これまで炎のはじける音がしないので、部屋は熱くなっていないようだ。まだ希望はある、炎が建物を包む前に、鎮火するかも知れない。多数の大木がダッシュウッド邸宅にかかっているが、壁は固い石造りだから、炎は一部屋か二部屋燃やすだけで延焼しないだろう。

一時間ほどの経過が、永久に感じられた。叫び声や、ドンドン、ゴンゴンと音がしている。そのとき一瞬静かになり、誰かが自分の名前を呼び、邸内に誰かいる。ちょっと待て、たぶんこれは妄想だ。だが、また呼んだ。今度は廊下からだ。

声を聞いて興奮した。やっと発見された。扉を開けて返事した。相変わらず煙が充満していたが火の気はない。猛烈な煙の中から一人現れて、ふらふら息も絶え絶えに寝室に転がり込んだ。

口にハンカチを当てた男だった。咳き込んで扉を閉めた。顔は真っ黒、すすで汚れているが、すぐにラルフだと分かった。

「また、わたくしの守護天使ですね。三度も命を救いに来てくれて。みんなわたくしのことを忘れて……」

「行き違いだ。混乱して、全員退去したと思った。きみが離れへ避難するのを見たと言う人もいた。

メアリは傍らの勇敢な男を、情愛の目で眺めた。口ごもって言った。

「私のために身の危険を冒したの? 現れる瞬間、実際あなたのことを思っていました。でもどうしてそんなに簡単にここが分かったの?」

ラルフはこの問いにとまどったようだ。

「本能だよ。きみは肝が据わって冷静だなあ。ぐずぐず出来ない。メアリ、方法は一つしか無い。煙の中を突っ切るよ。これしかない。目くら退却になる。でも、きみなら、できる……」

「暗闇で目をつぶってでもできます。死ぬにしても少なくとも勇敢で誠実な男性と死ねます。一人じゃ死なない」

ラルフが小声で言った。

「死なないさ。メアリ、きみには運がついている。神は我々を助け給う。メイフィールドが何をしようが、きみの誇りがどうだろうと関係ない。だが危機を前に、英雄詩はそぐわない。水とタオルは?」

「化粧室にあります。どうするの?」

ラルフは答えなかった。これから過酷になり、話している暇が無い。大きなタオルを二枚、水差しで濡らした。それを絞ってメアリの頭に巻いた。扉の前に連れて行き、自分も同じようにした。それから、手を握り、先導してくれとささやいた。

案内は簡単じゃなかったが、メアリは部屋の隅々まで知っていた。やっと階段上部まで来たが、今にも髪が焼けそう。でもラルフから勇気をもらった。そばにラルフがいれば、勇気が出る。やがて空気が冷たく、甘くなり、バラの香りに気づいた。

顔のタオルを取ると、再び気持ちよく息が吸えた。群衆が芝生に集まっており、どっと歓声を上げた。全てが夢のようだった。

傍らのラルフを見れば、息を切らして成功を喜び、叫んでいる。

「そんなに押さないでくれ。どうかお嬢様に空間を取ってくれ。二人ともやけどはない。俺の見たところ火事じゃない。誰かお嬢様を離れへ連れて行ってくれ。近いけど……」

多数の人が協力を申し出た。そのとき群衆がぱっと散った。大奥様が現れたからだ。青白い顔で息を切らすも、一瞬たりとも爵位と威厳を失うことは無かった。

「メアリ、すぐわたくしといらっしゃい。あなたがずっと邸内にいるのに、誰も知らないとは不思議ですね。行きずりの紳士が勇敢にも助け出したとか。ここにおられたら是非お礼を……」

「こちらがラルフ・ダーンリ氏です。行きずりではありません。二年前にパリで会いました。ダーンリ氏を紹介します」

ラルフが会釈して、レディ・ダッシュウッドの方へ行った。片手を差し伸べている。丁重な挨拶があった。

「お礼のしようがありません。もし良かったら離れまで一緒にお越しくだされば、きっと……」

ラルフの顔をじっと見て、言葉に詰まったようだ。もしラルフが腕で支えなかったら、前に倒れていたかも知れない。気まずい沈黙があった。

第二十章 半告知

ラルフにも出会いは全く予想外だった。レディ・ダッシュウッドに会いたくない大きな理由があったが、今となっては仕方ない。ラルフがまず正気に戻った。相手の顔に赤みが戻るのが分かった。華々しく登場するつもりはなかった。ずっと後で良かった。メアリが言った。

「ここでは言いにくいようですね。こんな大騒ぎの中では良くありません。わたくしは完全によくなりましたから、離れまで祖母と歩けます。ほかにやることもありますし」

一時の興奮も止み、有志の人々が再び消火に戻って行った。居合わせた中で、レディ・ダッシュウッドほど冷静で落ち着いている人物はいなかった。

「歩きましょう。近道して、生け垣を突っ切りましょう。ダーンリ氏がご一緒してくだされば嬉しいですね。朝食はまだだと思いますが」

「まだです。ジョージ卿はもう農場へ行かれました。一口いただけたら、戻って邸宅の片付けを手伝います。大事になるところでした」

「この場所を気にかけてくださって、ありがとう。この邸宅は英国でも最高級ですよ」

祖母が意味ありげに言うものだから、メアリがあれと思い、ラルフも戸惑った。

ラルフは静かに朝食を食べた。メアリも静かだが頭痛を訴えた。寝ていないので休みたいと言った。ほとんど食べず、

レディ・ダッシュウッドが命令調で言った。

「あなたはまだ行かないで。メアリは良くなります。あなたとお話がしたいのです。邸宅には労働者が大勢いますから一人ぐらいかまいません」

ラルフがお辞儀した。応接間に来てくださいとのこと。そこで待っていると、大奥様が威厳を保ち、顔面蒼白、厳しい目つきで戻ってきた。扉を閉めて椅子を指さした。

「どうぞ座って。少しお時間があります。たしかメアリが言うに、ラルフ・ダーンリさんとか」

「その通りです。メアリお嬢様の言うとおりです」

「でしょうね。間違いはあなたの方ですね。不作法に詮索するつもりはありませんが、別なお名前がおありでしょう?」

「べつにありません。当分あるがままに認めてもらえないでしょうか。僕の、いや誰でもですが、幸せは自由があるかどうかどうかによります。会いたくなかったのですが……」

「やめて。一晩か二晩前にあなたの顔を生け垣で見ました。月あかりに姿をさらし、幽霊に会ったかと思いました。ダーンリさん、見せるものがあります。細密肖像画で、四十年近く会っていない息子のものです。家出した理由は言えません、二度と会っていません。今まで誰にもこの絵は見せておりませんが、ある理由からあなたにはお見せしましょう。どう思われますか」

震える手で小さな金縁枠の肖像画をラルフに渡した。ラルフは長いことじっと見ていたが、顔が紅潮し目が潤んできた。ずっと沈黙していたので、レディ・ダッシュウッドは話しかけづらかった。

「どうですか。好奇心を抑えて、余り聞かないことにします。前に見たことがありますか」

「僕に言わせるのですか。レディ・ダッシュウッドは僕の知らないことを知っていますね」

「どうかその呼び名はやめて。秘密を話しなさいというのではありません。そのうち分かるでしょうから。さっきの質問にまだ答えておられません。前に見たことは? とお訊きしました」

「何度もあります。僕によく似ていますね」

「あなたに生き写しです。今日対面したとき貴族生活七十年の訓練で、やっと涙を抑え、抱きつくのをこらえました。誰もあなたが分からないでしょう。でもかつて息子が居て、四十年過ぎたことを思い出しました。さあ、おっしゃい、なぜラルフ・ダーンリと自称するのですか」

「ほかの名前は知りません。たぶんいつかそのときが……。この話はよしましょう。レディ・ダッシュウッド、僕が不作法だとか、不親切だと思わないでください」

レディ・ダッシュウッドが悲しげに頭を左右に振った。涙がにじんでいるようだった。

「わたくしに質問する資格はないですね。はるか前に失いました。でも、堅い呼び方よりもっと優しい呼び方があるのでは。秘密を詮索するつもりはありません。ただ真っ正直に行動してください。お顔を見れば分かります。四十年近く前、あなたのような息子を失いました。なんて肖像画とよく似ていることでしょう。息子はダッシュウッド邸を去るとき、二度と会わないと誓い、守り通しました。非難さるべきはわたくし、私だけです。裏切りと偽善に、ずっと苦しみました」

「レディ・ダッシュウッドに罪があるとは信じられません」

「いえ、そうなのです。大罪を見抜かれたのです。その日から今日まで幸せを知りません。なぜよそ者にこんな話しをするのか、分かるでしょう。別な夜、回廊であなたを見たとき、神が罪を許され、息子を帰されたかと思いました。そうでしょう?」

「痛ましいことです。僕を信じて、こらえてくれませんか」

「我慢します。四十年間辛抱しましたから。それにしてもそっくりです。どうぞ続けて」

「これ以上ありません。さしあたり何も言えません。おっしゃる息子があした帰ったとしても、あなた以外誰も分からないでしょう」

「スライトがいます。どうか忘れないで」

とレディ・ダッシュウッドが意味ありげに言った。

「老執事ですね。僕の顔はあなたの息子そっくりで、四十年近く前に邸宅を去った。ですから機が熟すまではあなたに会いたくなかったのです。しかし状況が厳しすぎます。いつか、僕の希望としては……」

ラルフがつっかえたので代わりに言った。

「分かりますよ、当分ラルフ・ダーンリで通しなさい。でも長くは続けられませんね」

「長くて結構です。僕をある程度信じてください。父がそうであったように、僕も涙もろいですから」

「そうでしたね。息子が冷血だったら、苦しまなくてすんだのに。あら、言い過ぎました。どうぞ続けて」

「僕は一人っ子です。母は若死にして、父と僕は荒波に投げ出されました。大部分をカリフォルニアで過ごしました。人がまばらなところですから、人見知りな理由が分かるでしょう。父が臨終の際、話した謎を聞いて、夢を持ち始めました。素敵な場所、たとえばダッシュウッド邸宅ですが、そんな当主の夢を持ちました。本音だとおわかりでしょう。ですから、秘密にして、分ってください」

「そんな目で見られては……。友達になれそうですね、ありがとう。どうぞ続けて」

「ええ、家庭を楽園にしてくれる妻のことも夢見ました。その人と二年前にパリで会ったのです。高貴でよそよそしく、お高いのですが、僕の直感は間違っていませんでした。僕に好意を持ったことは確かです。独りよがりかも知れませんが、愛だとも知らずに僕に惹かれています。もし由緒ある邸宅や名前を言ったら、結婚に何も障害はないでしょう。でも気持ちをぐっと抑え、秘密は言いませんでした。二年近く会っていなかったのですが、ほんの一週間前にばったりです。誰だと思いますか」

「メアリですね。いとしのメアリですね。本人は知らないし、夢にも思わない。どうしたらいいんでしょう。あなたのご希望は……」

「ラルフ・ダーンリとして愛して欲しいのです。メアリの恐るべき束縛、一族の自尊心は義務や宗教以上です。間違ったことを

「息子がよく言っていました。とても優しくて頑固で、親切で思慮深いですね。メアリを真に幸せにしようとしていますね」

「それが目的です。メアリは何をしようとしていますか。ジョージ卿が悪党につかまっています。ホレイス・メイフィールドのことです。もめ事や災難を仕組み、メアリを力ずくで奪おうとしています。メアリの無意味な自尊心がメイフィールドの最強の武器なのです。差し押さえ屋はご存じですね。メアリはもめ事が噂になるよりも、メイフィールドと結婚して、一生不幸と屈辱にまみれる方を選ぶかも知れません。一女性が一族の誇りという殻に閉じこもるなんて信じられません。でもメイフィールドとは結婚させません。僕と運命づけられているからです。

ラルフが急に黙ったのは、別の男が騒々しく部屋に入ってきたからだ。姿、容貌、

「探していたぞ、なぜここに隠れているのか、ご老女?」

第二十一章 ビンセント・ダッシュウッド

侵入者を見てラルフの顔がこわばった。相手も横柄な顔で見返した。レディ・ダッシュウッドの柔和な笑顔が消え、青ざめて不安になり、見れば両手が震えている。明らかに冷血な黒目の男を恐れている。侵入者がつぶやいた。

「失礼。来客中とは知らなかった。友人ですか?」

「こちらはラルフ・ダーンリ氏です。父というか家族の古い友人です。こちらがビンセント・ダッシュウッド氏です」

ラルフが妙に声を震わせて言った。

「聞いたことがあります。お父上が財産相続権を主張なさったとか。一族の分家だと聞きました」

ビンセントがぶつぶつ言ったが、ラルフには聞こえなかった。意味ありげに続けた。

「ご老女と俺との間柄はちょっと違うな。数日中にジョージ卿を驚かしてやる。アメリカから書類が来たら、動くぞ。俺の父はカリフォルニア女性と結婚したが、あそこは書類保管が雑だろ。でも時間の問題だ」

ラルフがつっけんどんに言った。

「妙だな。僕の父もカリフォルニア女性と結婚した。そう嫌な顔をしなさんな。主張を邪魔するつもりはない。あとでお手伝いしますよ」

一瞬ビンセントの顔が妙に青ざめた。何かにひどく怖がっているようだ。それが消えると、また元の陰気な表情に戻った。ラルフは何か面白そうに笑っている。

レディ・ダッシュウッドは二人をこっそり見て、喧嘩しないかと恐れた。ラルフの顔からは考えを読み取れない。読み取れたら、ビンセントはのんびりそこに突っ立っていられなかっただろう。老女を脅すことすら辞さない

「二人の話がつくまで外をぶらついてくる。そのあと俺と少し話をしよう、ご老女。今晩ロンドンへ戻らなきゃならん、絶対にだ。ところで邸宅は消防士と警察の支配下だが、大損害はないそうだ」

両手をポケットに突っ込み、口笛を吹きながら威張って部屋から出て行った。ラルフの表情がこわばり厳しくなった。

「これがあなたの試練ですか。変に思われる覚悟で、

レディ・ダッシュウッドが両手を握りしめ、涙目になった。

「二年近くです。ありがとう来てくれて、これ以上耐えられそうにないです。誰も何も知らないし、執事のスライト以外、疑いません。ビンセントは孫を語っています。すっかり騙されました。だって、何でも知っていましたもの、親子喧嘩とか、あなたの父、いやわたくしの息子にあてた折々の手紙とか。でもひどい悪党です。自分の存在を隠し、秘密にしてくれと迫り、一族の名誉のためにそうしました。ヨークシャーから来たことは誰も知りません。わたくしの恐怖心につけ込んだのです。わたくしの考えが分かったのです。数千ポンド脅し取ったとき、たまりかねて証拠を見せてとお願いしたら、いつもの言い訳で、ある書類、つまり母親の結婚証明書が届かないというのです。ああ、言われるがままに信じました。秘密の個人情報も知っていましたから、他に手がありません。スライトも同じように騙されました。ビンセントはわたくしから捕れる物をほとんど持って行きました。抗議できないですもの。もしビンセントがしゃべったら

「まだ、まだ。もう少し振りをしてください。おっしゃるように与える物が全部無くなれば、恐れる必要は無いでしょう。あの男のおかげで、心に引っ掛かっていたことを思いつきました。必要なら、あの男を利用します。必要でなければ、さっさと始末します。その前に全ておっしゃってください。いいですか、僕の父、いやあなたの息子さんがマリア・エジャートンと結婚したことです。この結婚が全ての不幸の原因だと思いますが」

レディ・ダッシュウッドが悲壮な声で言った。

「その通りです。わたくしが原因の一端を

「もしそうでなくても僕のせいじゃありませんよ。計画を立てて、最後までやり抜きます。ごたごたや試練が来るかも知れませんが、全員幸せになれます。では失礼します」

ラルフが手を差し出すと、レディ・ダッシュウッドが自分のところへ引き寄せた。

「キスして、かわいい坊や。時機が来るまで礼儀を保ち、演技するのもいいでしょうが、老女にキスしても差し支えないでしょう、四十年のむなしい夢を見せてください。あなたに神のお恵みがありますように。計画がうまく行きますように。あなたは何も悪くないですもの」

やがてラルフは生垣を通って、邸宅の方へ行った。群衆がたむろしていたが、芝生や花壇を踏み荒らさないよう警察が守っていた。邸内にはロングタウンから来た警察と消防士がいる。

邸内は消防士と警官以外入れないと、警部がラルフに言うので、ジョージ卿に尋ねた。建物も家具も、煙と水以外はかかっていないとのこと。床の角材がまだくすぶっている疑いがあるので、完全に鎮火するまで待機するとのこと。

ジョージ卿が言った。

「異常だ、ダーンリ君。煙だけのようだな。スライトの話では煙だけだそうだ。現在、専門家が出火原因を調査している。迷惑だがやむを得ない」

執事のスライトがしわがれ声で言った。

「メイフィールドの手先よりましでございます、ジョージ卿。とにかく、しばらくは奴らを追っ払いました。誰か故意に火をつけたとしたら、いい方になったのじゃございませんか」

スライトが大声でしゃべっている時に、制服警官がやって来た。ジョージ卿に敬礼して、老執事をじっと見た。明らかに立ち聞きした。

「そうはなりませんぞ。ジョージ卿、火事の原因が分かったようですから、こちらへ来てください」

スライトが怒って言った。

「もちろん冗談でございます。放火だと言ったわけじゃございません。セイヤーズ警部」

「とにかく失火じゃない。こちらへ来てくれれば、誰かが意図的に放火したことを証明しましょう」

第二十二章 犯人は

スライトが笑みを浮かべ、楽しんでいるかのようだった。結局の所、老執事の望む方向に、犯人がうまくやった。

幸いなことに邸宅は無事だった。煙と水以外の損害はなく、一日か二日で正常になるだろう。同時に、この火事によって三人組が排除された。連中は一族の大きな不名誉になる。実際、警察が全員を邸宅から出して、出火原因を調べるまで、中は無人だ。スライトがラルフにささやいた。

「最悪は免れました。奴らを排除するいい方法でございます。そのうちジョージ卿が完全に奴らを追い払う段取りをなさいます。誰がやったにしろある意味、味方でございます」

ラルフが驚いた。スライトの言葉で、ぱっといい考えが浮かんだ。

「そうかもしれない。でも危ない橋だなあ。全焼したかも知れないぞ。放火かもしれないし。信じられないが」

警部が大広間へ案内した。素人目でも、ここが出火場所と分かる。床が黒く焦げて、角材がまだくすぶって熱い。床に灰が散らばっていた。警部が言った。

「ジョージ卿、この灰に注目してください。ここは床と天井の一部以外、何も燃えていません。ここが激しく燃えたに違いありません。でも出火する物がありません。ではこの灰はどこから来たのか。ひと山あるでしょう。ここで激しく燃えた物は何ですかな」

「確かに変ですね」

「妙ですな。夕べ床には何もなかったと思いますが。ジョージ卿、荷箱とかそんな物は?」

スライトが叫んだ。

「ございません。手前が知っております」

「それではっきりしました。この灰は

警部がかがんで灰をかき集めて、手のひらに広げた。所々、灰の中に小さな黄色い物がある。

「どうぞよく見てください。灰の中に燃え残った

「全くだ。驚きです。我々は深夜まで起きていましたから、ますますびっくりです。夜が明けてから、やったに違いありません」

「それは新事実ですな。でも、本官の見立てをよく確認してください。灰の中に小片が残っており、濡れているかのようにくっついています。床を見ると、扉の所まで道のように焼けていますね。細い筋ですが、完全に分かります。どうしてこんな突飛な焼け方をしますか。言いましょう。扉まで跡をたどりましょう。大きな石がありますな。側面に小さなひび割れがあり、その中に何か液体がこぼれたか、かかっています」

警部がかがんで、紙をよじって、石の割れ目で光っている液体に差し込んだ。その紙をジョージ卿に渡した。

「どうぞ臭いをかいでください。どう思われますか」

「とても簡単。間違いなく灯油です」

「その通り。藁を床に積んで、灯油をまいたのですな。もし藁に水分が残っていたら、大量の煙が出ます。床に灯油が波打って垂れて、そのため変な焼け跡がついたのです。間違いないですな」

二〜三聞いたところ、灯油が物置小屋から一缶無くなっていることが分かった。すぐあとで空缶が花壇で見つかった。

議論の真っ最中にメアリが現れた。真っ青で、震えているようだが、冷静だった。だが妙な話を聞くうち、そわそわし出したのをラルフが気づいた。顔がますます白くなり、目には涙のような物が見えた。

何か知っているなとラルフは思った。そうでなきゃ、なぜ奇妙に動揺するのか。くだらぬ浅ましい疑念を、ラルフは捨て切れなかった。少し離れたところにメアリを連れ出した。何か感情を強く揺すられて、震えているように見えた。ラルフが口を開いた。

「名門邸宅が危ういところだったね。メイフィールドの周到な計画もほとんどつぶれたよ。もしも全焼でもしたら……」

「そ、それはないでしょう。焼け落ちても、全然構いませんわ。連中はどこへ行きましたか」

「さあね、どうでもいいよ。こういう状況だから、警察は我々数人以外、誰も邸内へ入れさせない。調査が終わり、証拠が全部集まるまで、誰も邸内で寝させないよ。きみの言う連中は野次馬扱いさ。運がメアリ側に着いて味方しているようだね。もうメイフィールドは恐れなくていい」

メアリが片笑いした。明らかに、何かひどく悩んでいる。

「ええ、そうですね。もし家がなくなったら、絶望したことでしょう。でも自然災害は誰にも起こるし、平民同様に苦しみに耐えられます。それに多額の補償金も得られたでしょうに。メイフィールドから自由になれたのに、ああ」

メアリが長いため息を深くついて、話を切った。だが顔面蒼白は消えず、青い眼には恐怖が

「きみのプライドは保てるだろうけど、立場が危うくなるよ。話した以上のことを知っているね、メアリ、出火原因を誰よりも知っているね。僕の目を見て否定できるかい。本当のことを言ってくれないか」

メアリの顔が怒りで真っ赤になった。後ずさりして、厳しい目をラルフに向けた。こめかみまで赤くなったようだ。息も絶え絶えに問うた。

「私を犯罪で告発したいのですか。醜聞を避ける余り、私がやったとでも? 自分や他人の命をかけてまで、くだらない不名誉を恐れてですか? ほかに言いたいことがありますか、ダーンリさん」

ラルフが冷静に言った。

「ばかなことを言わない。そうは言ってない。でも犯人をよく知っているね」

にわかにメアリの態度が変わった。押し黙り、おとなしくなった。唇が震え、涙をこらえきれない。

「ゆるして。私は絶対にやらないし、私には無理です。私が男だったら、もっと理性的に考えるでしょう。全身全霊この家を愛しているので、邪魔されたら、過ちを犯した息子を母親が守るように、私も戦います。焼失したら、死にます」

「死なないよ。もし運命のいたずらでダッシュウッド邸が他人に渡ったら、きみにとっては最高のチャンスだよ。生活費を稼ぐために世の中に出る羽目になったら、性格が変わるだろうね。すっかり貴族階級の垢が落ちて、昔を後悔することだろう。保証するよ」

「そうお? まさか、そんなことをやらかすつもりじゃないでしょうね」

「やるさ。もしそんな残酷になれたら、一瞬もためらわないよ。おっと、要点からだいぶずれてきた。きみがこの件に無関係だとしたら、誰がやったと思う?」

「心当たりはありますが、確認するまでは話せません。たとえ確信しても、見たことは言えません。一つ約束しましょう。二度とやらないと思います。皆さん、何を興奮しているのですか。何か新しい発見でも? 行って見ましょう」

ジョージ卿と警部が何か輝く物体を熱心に調べている。警部が手に持っている物だ。スライトの顔がこわばった。ラルフが尋ねた。

「何ですか。何かすごい物が見つかりましたか」

「これですな。焼けた藁の下からこのマッチ箱を見つけましたぞ」

第二十三章 銀張り

銀のマッチ箱とは特注の珍品だ。バネ式のふたに狩猟の絵が彫金され、丸い絵の中心に、二つの頭文字が小さな石で精巧に細工されている。警部がジョージ卿に、家族の持ち物かどうか尋ねた。

「見たことないですね。邸宅の誰も持っていないですよ。警部、

「VDかDVですな。くっきり見えます。この

ジョージ卿が頭を左右に振った。考えあぐねている。スライトが無関心を装って窓際へ行き、ラルフに目配せし、合流した。興奮を隠しきれない様子だ。ラルフが

「どうした、スライト。何か分かったか」

「いいえ、ラルフ様、複雑になる一方でございます。持ち主はよく知っております。と言いますのも、

今度はラルフが驚いた。ビンセント・ダッシュウッドなら箱の

メアリは詐欺師を許すような女じゃないし、逆に詐欺師と考えていなかったら、よもや自分に邸宅所有権のないことを隠す事はしない。スライトなら知っているかも。

「会ったよ。お前はなぜすぐ分かったのか。かつてない残忍な奴だ。僕の見るところ、奴は庶民が喜ぶような嘘八百を思いつきで言う男じゃない。ビンセント・ダッシュウッド氏のことは皆知っているのか、スライト」

「大奥様と手前以外は誰も知りません。恐縮ながら、詐欺師かどうかは手前には分かりません。少なくとも、あなた様がいらっしゃるまで、不安でございました。先代の息子で、英国法廷を納得させる証拠を持っているとのことでしたが、手前は納得しません。まだ両親の結婚証明書は提出されておりません。でも大量の個人書類、大奥様から息子への手紙などを持っており、当館に入り浸っていることは言うまでもありません。自分の主張で大騒ぎを起こしたくないそうで、最初そのように釘を刺されました。ずいぶん前でございます」

「大奥様を脅しているな。奴は臆病だから財産権をおおっぴらに言えない。言えば、権利証明に追い込まれるか、失敗して投獄されるかだろう。その間、大奥様は弱気になられ、ほとんど罪人状態だ。半分疑っておられるが、やはり一族の宝石を渡して金に換えさせている。メアリ嬢に嗅ぎつかれやしないかと半分恐れて、そうされている。ほかに理由があるか」

「はい、ほかにもございます、ラルフ様。全部知ったら大奥様に同情なさるでしょう。この秘密もほかと同様に内密にされています。メアリ嬢は一切、何もご存じないと思います」

「今度は全部知られるぞ。みんなが知る。マッチ箱の話が広まり、持ち主は自分の素性や、いきさつを話さねばならない。スライト、黙っていないで話してくれ。遅かれ早かれ、暴露されるはずだ。どうするつもりだ」

「何も致しません。手前は出しゃばる立場にありません。警察に解決させましょう。ビンセント氏がいやしくも嘘をつかれても、手前どもには関係ございません」

それを聞いてラルフが笑った。家訓だからこんな羽目になる。なんとなく自分に運が向いてきた。

「僕は離れへ行く。ビンセント氏に言いたいことがある。あそこに居るのか」

「そうでございます、ラルフ様。散財しないときは、大奥様の近くにおります。こういう状態が二年続いております。手前は老人ですから、神の召される所に行きたいと存じますが、あの男を撃ち殺したい心境に再三なったことは言うまでもありません。ダッシュウッドを自称し、証拠書類を持っていようが、まったく父親に似ておりません。なのに、あなた様は妨害しません、ほんの一言で済むのに」

「何の一言だ、ハハハ」

「はい、奴はあなた様に会ったとき驚きませんでした。先代の息子を装っていますが、そうできるのも、先代の容貌を知らないからでございます。それに引き替え、あなた様は先代に生き写しでございます。ビンセントはこのことに触れません。あなた様はなぜ言わないのでございますか、介入して悪党を追っ払わないのでございますか」

「時機を見てだ。段取りができた時に話すから安心しろ。さて、離れへ行くとするか。今晩はあそこで一家が寝ると思う」

ラルフが考え込みながら芝生を横切り、離れの方へ向かった。召使いが言うに、大奥様は庭のどこかにおられる。

やっと見つかった。庭の象徴、大ヒマラヤスギの下に座っている。一人ではなくビンセントがそばに居た。ビンセントは怒って熱くなっているようだ。大奥様が涙を流していることから明らかだ。

かっとなったラルフだったが、暴力を振るうのは思いとどまった。奴は大奥様を泣かせて困らせている詐欺師なのに。一言、二言いうだけで、化けの皮がはがれるのに。

でもラルフの頭には大きな計画があった。生涯をかけた計画で、誰にも邪魔させない。ぐっと思いとどまると、大奥様がラルフを見つけて手招きした。ビンセントがラルフを公然と、にらんだ。ラルフが言った。

「大奥様に会いに来ました。火事が大したことなくて良かったですね。水やしぶきがかかった程度で、塗り直して修理できます。でも当分、警察と消防が邸宅を使わせません。召使いたちは……」

「召使いも全員ここへ来ました。わたくしも離れへ戻り、ジョージ卿にすぐ会います。でも邸宅が無事なのに、なぜ当局はこんな邪魔をするの?」

「重要な発見をしたからです。所見では、自然発火じゃなさそうで、僕も同意見です。信じられませんが、誰かが

ビンセント・ダッシュウッドが叫んだ。

「悪党め。やったな。そのマッチ箱で犯人が見つかればいいぜ」

「そうでもなさそうだよ。そのマッチ箱の件を解決するためにここへ来たんだ。とても珍しい

ビンセントがびっくりして、顔色が変わった。両手をポケットに突っ込み、何か探しているようだが、どうやら見つからない。

「しまった。無くした。ダーンリ君、その品を持っていたことは否定しない。俺がなくして、犯人が拾ったに違いない。言いたくはないが……」

ビンセントが黙ったので、ラルフが代わって言葉を継いだ。

「よく分かりますよ。言いたくはないが、遅かれ早かれ自分の物になる財産を、わざと焼く事はしない。こう言おうとしたのでしょう?」

第二十四章 一難去って

ビンセントが不機嫌にうなずいた。ラルフがからかっているのかと思った。でもまさに言おうとしたことだった。レディ・ダッシュウッドが立ち上がって、離れへ向かった。避難者をもてなさねばならなかった。

「ダーンリさん、今晩ご一緒に夕食しましょう。ジョージ卿とメアリと、ビンセントのほんのささやかな家族夕食ですから」

ビンセントがぶつぶつ言った。

「陰気くさくて気詰りだ。俺は除外してくれ。今晩はロンドンで大事な用がある」

大奥様がほっとしたようだった。

「ちょっといいですか。マッチ箱の件で少し話したい。おわかりだろうが、警察がこの件でいろいろ聞くと思うよ」

「やらせとけ。俺は無関係だ。俺が落としたのを犯人が拾って、火をつけたんだ」

「朝の早い時間に邸宅をぶらついているのを、たまたま下男か誰かが見て、キミだと証言したら? どうなると思う?」

ラルフは、もしやと弓を引いただけだった。実際そうじゃないかと思っていたが、図星だった。ビンセントが真っ青になり、一瞬ひどくうろたえて、不意に怒鳴った。

「いいか、あれこれ詮索して何を知りたいのか。夕べうろついていたとしても、それがどうした。当然じゃないか。自分の物に興味があるのが分からんか。自分の家を焼くと思うか、美術品の価値が五万ポンドあるって言うのに」

ラルフが笑ってうなずいた。

「ごもっともだ。財産と爵位の権利者として、邸宅を焼くことはしないね。でも一つ疑問がある。もしそうだとしたら、なぜ公表しない?」

「書類が一つ無いからだ。重要書類で、母の結婚証明書だ。でもすぐ手に入るそうだから、そのとき公表する。それまで、そっとしておくことに決めた」

「ジョージ卿は知らぬが仏って言うことですか」

「そんなとこだ。うまく統治させておけばいい。それにあのお高い娘もだ。そのうちこき使われて、年増になる。さらにもう一点だ。大奥様のことも考えねばならん」

ラルフが何とか軽蔑を隠した。大奥様に深い思いやりだって。醜聞を避けたい気持ちと弱さに、狡猾につけ込んでいるくせに。大奥様の生存中は踏み込まないくせに。我が身を危険にさらすことなく、大奥様の財産をむしり取っている。金づるがある限り、安泰だ。

権利を公表した途端、いろいろ問われて、完璧な合法書類を出さねばならなくなる。だから、

「なるほど。大奥様の気持ちを、よく考えてくださった。大奥様も同様に感謝していると思うよ」

「それはない。俺を嫌っている。愛情の全てを捧げている相手はジョージ卿の娘だ。メアリのためなら何でもする。娘の気位は昔から突出している。なぜキミにこんな話をするか分からんが、気のいい男のようだし。逆な見方では俺の過去をさぐる警察の手先かもしれん。ともかく、あの老女は恥を忍んでそんなことはしない」

「まったくだ。大奥様は出来ない。おっと行かなくちゃ。今晩夕食に出ないのですか」

ビンセントが意味深に片目をつむった。ますます面白くなった。奴が行った後、空気がより甘く、澄んできたような心地だ。

ゆっくりと広場を横切り、一時避難所に向かった。運が向いて、手元に糸口を見つけた。望む方向に段取りがついてきた。行動計画がはっきりしてきた。考慮すべき状況がいくつかあり、特に将来のメアリの行動は要注意だ。そしてビンセントが作戦の重要な駒になろう。夕食用に正装する頃には、すっかり検討し尽くした。

離れの方へ歩いて広場を突っ切った。素敵な夜で、空気が澄み、月も輝き、騒ぎも消えていた。

夢見たのは邸宅の当主、傍らにメアリが控え、お高くて冷酷高慢な目つきのメアリでなく、やさしくて美しい別人のメアリ、一族の誇りという釜地獄を抜け、

あれこれ思案しながら離れに着くと、熟練召使いが応接間に案内した。まだ雨戸を降ろしてなかったので、濃黄色の夕日が部屋に差していた。とても上品で落ち着き、今まで見たどの場所とも違っていた。これこそラルフの夢、叶わぬ幻の家庭像だ。いまや眼前にあるけれど、まずやることがたくさんあった。

レディ・ダッシュウッドが微笑みながらしずしずと入室した。ラルフが手を取ると、暖かくやさしく見返された。メアリはまだ着替え中で、よく休んだから体調が良くなったとのこと。やがてメアリが穏やかに静かに入室し、ラルフを見て美しい顔がぱっと輝いた。

「ダーンリさん、いいお知らせを聞きましたか。邸宅は無傷でした。少し前に父が来て教えました。そのあと着替えに戻りました。土曜日には邸宅へ戻れます」

「僕もそう聞いた。もちろんご不便でしょうが、運良く不良客人を追い払えました。土曜日までには拒否できるでしょう」

顔を真っ赤にしてメアリが言った。

「そう願いたいですね。父が今晩書類を奇跡的に発見しましたので、あしたロンドンへ持って行きます。メイフィールド氏は賢いですが、今度は歯が立たないでしょう。ダーンリ氏は私たちの妖精ですね。あなたがいなければ、どうしたらいいか分かりませんでした」

「そう言わないでください。過去の救助に対して見返りを要求するようなことは、先例に倣って致しません。ところで、ジョージ卿は遅いですね」

彫刻

夕日がメアリの顔にかかるのをじっと見て、誇り高い顔の下に、純粋でまっさらな心があるのを見抜いた。メアリが言った。

「一つお聞きしたいのですが、あなたのご用件は何ですの? お金を奪われて、ここで何か拾われるとか、それ以外はおっしゃっていませんが。ダーンリさんは無一文ですか」

「そうですよ。名誉以外は。父がメイフィールドを信じたあげくこの有様でして、ここを出発したら自分で稼がねばなりません。何をすべきか全く分かりませんが、意思が強くて能力があり、ぐらつきませんから。いわば……」

レディ・ダッシュウッドが叫んだ。

「やっとジョージ卿のお出ましだ。慌てているようね。メアリ、ベルを鳴らしてセドンに夕食の準備をさせてくださいな。あれっ……」

ジョージ卿が駆け込んできた。白ネクタイがほどけ、シャツの前飾りが垂れているが、気づいてないようだ。顔がネクタイのように蒼白、額が汗で濡れている。

「なくなった。机から盗まれた。貴重な書類が全部だ。ますます悪党のメイフィールドに支配される……」

椅子に座り込み、もうろくして惨めに涙を流した。

第二十五章 プライドか身売りか

ラルフの第一印象は軽蔑だった。ジョージ卿のような立場の人物が、子供のように女々しく振る舞うなんて信じられない。かつてはパリの人気者、華があり、堂々たる外交官だった人が、まるで安宝飾をなくした馬鹿女に成り下がるとは。男気を完全になくしてしまった。長椅子に座り、頬から涙を垂らし、すすり上げて泣きじゃくっている。

「なくなった。消えた。昨夜、つまり前夜、机に鍵をかけた。なのに、消えた。盗まれてないと言うな。自分がよく知っている。何も乱されていない。あの書類こそが、ダッシュウッド邸宅の権利証明書だったのに。あの書類を持って行けば、必要な金が集められたのに。一日か二日で戻ってきて、あの連中とメイフィールドを永久に追放できたのに。奴は俺を、屈辱と恥まみれにするつもりだったが、火事で頓挫した。だから、必死に書類を盗み出した」

ラルフが叫んだ。

「不可能です、存在自体知らないですよ」

「ばかな。知らないと証明できるか。奴はこの世で最強の知能犯だ。何でも知っている。事実、書類が奇跡的に見つかったあの晩、同じ屋根の下にいた。常に監視していたかもしれん」

レディ・ダッシュウッドが小声で言った。

「それは考えられないわね」

「いえ、あり得ます。両方考えました。メイフィールドが翌朝まで知らなかったとしましょう。実際、朝、私が事情を説明し、事実上退去を命じました。私を拘束できないことをすぐ悟りました。重要書類が手近にあるかと聞く必要はありません。直ちに取り戻そうと決めたのです。そこで火事を思いついて、大量の煙を出し混乱させるが、全焼はさせない。煙を傘に書類を盗んだのです」

ラルフはジョージ卿の涙話を痛ましく聞いていた。驚くべき考えがいま浮かんだ。大奥様を見れば、同じ考えのようだ。二人の考えでは犯人は別な人物だ。

放火なら、犯人は間違いなくビンセント・ダッシュウッドだ、マッチ箱が灰から見つかっている。奴はマッチ箱の件を言ったとき明らかにおどおどしていたし、発火の一時間ほど前にダッシュウッド邸をうろついていたとラルフが言ったとき、一層うろたえた。邸宅を

考えれば考えるほど謎が深まった。メイフィールドがあの書類を手に入れたら、どんなに優位かは明白だ。分からないのはビンセントが放火して何の得があるかだ。

誰にも言わず、突き止めてやると決めた。さらに、我が人生に幸せをもたらす人物に、別な危険が及んでいる、つまりメアリが危機に直面している。

メアリはと見れば、応接間の端に立ち、傘付きランプに顔を照らされている。真っ青で、引きつっており、眼がおびえて不安なようだ。明らかに立場が危ないことを知っている。でも、心の奥底は、父の情けない姿を見て、苦々しい残念な気持ちだった。

「もっとわかりやすく話してちょうだい。書類がなくなって、何が変わるの? それが無いと出来ないの? お父さん」

「無力だよ、メアリ。わしは当主だが、荘園のあがりで楽しんでいるだけだし、死ぬまで続くと思っていた。向こう六ヶ月間は土地を抵当に一銭も融資されないし、先々代の遺言期間満了まで借金できないが、期間満了時には、たとえ先代の息子が現れても法的に全て相続できる。そのとき、好きなだけ金は借りられる。だが今はメイフィールドのなすがままだ」

メアリの顔がますます青くなった。希望が消えた。またしても苦難だ、事実は隠しようがない。書類が盗まれてしまっては、誰が持っていようと関係ない。

メアリが明確な声できっぱり言った。

「現状をはっきりさせましょう。書類が見つかる前の時点に戻りましょう。元からなかったと仮定しましょう。父上は大借金を抱え、到底払えない。金を工面できないのは当然かも知れないけれども、もしそうなれば、屈辱やら不名誉が降りかかる。父上の落ち度でないと私は知っているけれども、一般の人はそう思わないし、ダッシュウッド家の当主が重罪犯人同然に成り下がったと言うことでしょう。違いますか」

「世間はそう思う」

とジョージ卿が嘆いた。

「まったく。父上は金を工面できないし、誰も貸してくれない。前に言ったように大奥様に相談しても無駄です」

レディ・ダッシュウッドがつぶやいた。

「その通りよ、メアリ。不名誉を避けるためなら何でも与えるけど、何も持ってないの。わたくしは悪い老女です。罪で明らかです。ある秘密を守るために何もかも、宝石さえも手放しました。その犠牲も全て無駄になったようですね」

メアリが振り向いて、祖母の腕にそっと手を置いた。いたわりと、愛情があった。メアリが言った。

「一人の男のためにひどい事になりました。結局、解決方法は一つ、昔からこれしかありません。生け

メアリは冷静に話したが、言葉の端々に苦痛と軽蔑が表れていた。状況は最悪だし、打開策を率直に言ったのだろうが、何にも増してそのときはメアリを賞賛できなかった。失望と絶望の苦しみが満杯になって垂れ落ちるのが分かった。

先ほどの半時間で表情ががらり変わった。またも運命のいたずらによって、いかに憎み嫌っている男に、縛られていることか、ラルフは思い知った。

最終決定には、親子の愛情もあったものじゃないということも知った。一族の誇りこそが動機の主因だ。メアリはランプの明かりを浴びて、誇り高く、凜と立っている。ラルフは今こそ行動する時だと判断した。教訓を学ばせてやれ、苦難をとことん

「ダーンリさん、ベルを鳴らしてくださらない? 召使いがどうしたかと怪しみます。もう八時半ですし、離れでは時間厳守が美徳です。おとうさん、向かいの鏡をご覧なさい、ネクタイが曲がっていますよ。ダーンリさん、腕を貸してください」

メアリの態度にはもう感情の高ぶりは少しもなかった。父がネクタイを直すのを横目で見ている。テーブルの花を愛で始め、異常なことなどなかったかのよう。

食事中ほかの三人が黙っていたので、メアリが会話の中心になった。時々メアリがラルフの考えを無視するかのように、目をそらした。次に会う時が怖かった。ラルフは貧乏で孤独、特に家族じゃないけど、意見は尊重した。もし直接言われたら否定したかも知れないが、心の奥底では真の気持ちをごまかせなかった。

「ダーンリさん、なぜそんな眼で見るのですか」

「僕が? 目つきがそんなに悪いとは思いませんでした。二人っきりで話しましょうか」

大胆な提案だったが、ラルフには全く自然だった。メアリは頬が赤くなる感じがした。気持ちが制御できなくなりそうで困った。その後の食事は四人とも黙り込んでしまい、やがて大奥様が終わりの合図をされた。

第二十六章 やぶれかぶれ

女性陣が席を外すと、ジョージ卿がぱっと明るくなった。赤ワインをひったくり、続けて二杯飲み干した。ラルフは赤ワインも、渡された葉巻も断った。自分の巻き煙草を吸い、ジョージ卿の下らぬおしゃべりに適当に相づちを打った。

どうしても納得できなかったのは、メイフィールドのような悪党に自分の娘を売り飛ばせるものか、それをさも当然のように受け入れられるものか。

「ジョージ卿、少しよろしいですか。ひょんなことで一家の秘密に立ち入ることになりました。一晩か二晩前にあなたを手助けした理由は申しません。残念ながら無駄になりましたが、あの書類はまた見つかりますよ」

「無理だよ。メイフィールドが厳重保管している。書類を持っている限り、私を支配できる。連帯保証をつけ、六ヶ月後に返金するというおいしい条件で、金を貸すだろう。奴をよく見ろ、おそらく私の遭遇した中で一番の知能犯だと、声を大にして言える」

「ではメイフィールドが抜け目のない悪党だとご存じでしたか」

「ラルフ君、ほかにあるか。行動で分かる。冷酷に仕組みおった。奴は貴族社会から追い出し、由緒正しい邸宅から叩き出すべきだ。クラブも出入禁止だ。根っからの悪党だ」

言葉の端々に義憤があった。ラルフは冷笑して、こう言った。

「でもあなたを落とし入れた男に、一人娘を人質にやろうとなさっていますよ。娘を売り飛ばし、見返りは悪党と言わないことですか。何とまあ。自分の罪深さが分からないのですか。自分の不幸を救うために、娘を一生恐怖と屈辱に落とし入れる。これが一族のプライドの実態ですか。あなたが家系を重視して執着するから、悪党のメイフィールドがあなたを当主に継がせるのです。もしこんなことをされたら、いま面前で言ったように評価されますよ。これを許したら、メイフィールドよりはるかにひどい悪党です」

ラルフの言葉はまさに真実、怒りに震えていた。ジョージ卿の顔にうっすら赤みが差し、眼が少し怒っている。

「そんな口の利き方は許せん。わしは娘に最適となる判断をしなければならん。最後はメアリが決めることだ。ダーンリ君、メアリの将来に特別関心があるようだが、さては恋に落ちたな」

「そうです。メアリを心から愛しています。メアリの心がきれいなことは、お顔の美しさ同様に明らかですが、今は自尊心と高慢さの下に隠れています。その殻をひんむいて、美しい花全体を見せるのが僕の役目です。あなたは何もしなくていいし、ご不満かもしれませんが、メアリはメイフィールドと結婚させません。時が来ればメアリは僕と結婚します。その前には屈辱やら苦悩やら、貧乏にもなるし、ジョージ卿も同様です。事実上、メアリの手中にあります。選んだ暁には輝きを取り戻せます」

「若さの狂気だな。

「その通りです。あの男の素性は知っていますね。それを無視して、娘を結婚させ、祝福なさろうとされている。まさに、一族の誇りはひどいものです。もう犯罪寸前です。正直に答えてください、もしメアリが手ぶらだったらメイフィールドは結婚すると思いますか」

ジョージ卿が首を横に振った。しょせん俗人だから、要点はよく分かる。

「結婚しないだろう。メイフィールドは

言えるわけがない。本当の訳など親友でも言えない。ジョージ卿がある程度正直者だと知っているが、どんな男でも痛みや危害があると言われればたじろぐ。おそらくジョージ卿は事情が事情だと言い張るだろう。でも、なんたることだ、罪深くも自分勝手のために、一人娘を生けにえに捧げるとは。

ラルフはひどく軽蔑した。くってかかり、辛辣に論破したかった。試練に立たされれば、人はそうなるのか。

半身を起こしたが、座り直した。でもメアリの父親とは口論出来ない。そんなことをしても何の得もない。ジョージ卿はラルフの心など、ちっとも気づかないようだ。

今やジョージ卿が冷静になった。メアリは父の言うとおりにやるだろう。そんなことをするのは性悪女の類いだが、想像するだに恐ろしいことはどんな女でもダッシュウッドのような名門家を危険に晒せることだ。

ジョージ卿はワインを飲みながら、部屋の反対側にあるフィレンツェ鏡に半身を写し、ほとんど無意識にネクタイを直した。こんな時にそんなことが出来るものかと、信じられなかった。だがそういうことだ。ワインをさらにもう一杯ついだ。ジョージ卿が洗練された言い方をした。

「君も困っているようだな。友人として当然だ。さらにメイフィールドに偏見を持っている。私もそうだったが、うまく対処すべきだ。結局、名誉にはいろいろある。メイフィールドは一介の商人だし、我々と考えが違う。愛と戦いにルール無し、と言うさ。メイフィールドに厳しくなりなさんな、ダーンリ君」

「奴は悪党です。骨の髄まで腐っています。手切れなさったら、ダッシュウッド邸には二度と来ないでしょう。娘さんがあの男の妻になったら……」

ラルフが止まった。言えなかった。想像が浮かんだ。メアリの将来は真っ黒だ。メアリの冷たい表情の下には燃えるような情熱があることをよく知っている。メイフィールドに触れられただけで想像を絶する屈辱だ。それが数日じゃなく何年も続く。なのに、メアリは決して不平を漏らさず、誰にも打ち明けず、胸に秘めたまま、最後には花心が腐って落ちるだろう……。

ジョージ卿がまたしゃべり出した。ラルフは憂鬱だったので、話の糸口を探しあぐねた。

「ダーンリ君、ひとつ言わせてもらうと、君はちょっと自分を買いかぶっている。メアリは君に二回も命を救ってもらった。親子共々とても感謝している。別な意味で真の友人だ。だからと言って、ずけずけ言われる筋合いはない。メアリがメイフィールドと結婚したら……」

ラルフが一瞬我を忘れて叫んだ。

「メアリはそうしない。そんなおぞましい結婚は絶対にさせない。驚いたかも知れませんが、ちょっと待ってください。まだメイフィールドと決着がついていません。夕食会が終わった後で、メアリ嬢の最後の決断を……」

「これ以上、議論は断る。ダーンリ君、君の意見は後味が良くない。紳士として、こういうこともあると認めるべきだ。話題を変えてくれ」

ラルフが口をつぐんだ。我を失っていた。うっかり重大な秘密を漏らすところだった。

「すみませんでした。おっしゃるように言い過ぎました。もう言いません。どうぞ葉巻とワインを召し上がってください。僕は応接間に音楽を聴きに行きます。邸宅の安らぎには魅了されます。こんな場所には慣れていませんから」

ジョージ卿が暖かく微笑んで、言った。

「君の気持ちは分かるよ。是非とも葉巻を吸わせてくれ。とても騒々しい夜だったな」

第二十七章 念押し

ラルフは大広間を通って応接間へ行った。意を決した。予想ではとっくに鉄槌が降りているはずだった。メイフィールドがひとたび真実に感づけば、メアリに求婚しないと確信した。

金持ち

メイフィールドの排除方法は二つ、一つはラルフが正体を名乗ること。だがそうすれば、メアリがラルフという人物を愛するという大望が無に帰す。もしメイフィールドの脅迫が続けば、これもあえてやりかねない選択肢だ。

だがいま運命により別な武器が手に入ったので、これでメイフィールドを追っ払い、同時に恋愛作戦も遂行できる。この第二の方法がすぐ使えるかどうかはメアリ次第だ。今メアリに会って、どうするか聞こう。今が好機だ。月光の下、静寂の中、第二の方法で行く。

一瞬応接間は無人のようだった。傘付きランプの弱い明かりが、古い家具や壁に当たっている。気がせいていたが、趣味のいい穏やかな雰囲気が感じられた。そのとき優しい声で呼ばれたので、部屋の奥へ進むと、大奥様が椅子に座っておられた。真っ青、困惑顔だ。

「ラルフ、戻ってくると思っていました。ジョージ卿は気分がいいときはここへ来ません。メアリは部屋を出て、乳母のペイシャンスに会いに行きましたので、自由に話せます。恐ろしいことです。メアリが悪党に完全につかまりました。屈する覚悟です。顔を一目見れば、やろうとしていることが分かります。わたくしのおぞましい罪のせいです」

「大奥様、止める法があったでしょうに」

「ああ、いつか真実が分かるでしょう。わたくしはなんて惨めで、悪い老女なのでしょう。でもそんなことを言ってる場合じゃありません。助けてくれますか、避ける方法がありますか。自慢じゃありませんが、わたくしはメアリに大きな影響力がありますが、一族の誇りを言われたら、無力です。でも、この結婚はどんなことをしても避けなければなりません。もしあなたが言えないのなら、わたくしが無理にでも……」

「その必要はありません。どうか僕の方法でやらせてください。メアリは決してメイフィールドの妻になりません」

大奥様が安堵された。お顔がちょっと晴れたが、眼にはかすかに涙があった。やはりラルフの言葉が大いに効いた。指をラルフの手に優しく置かれた。

「それを聞いて安心しました。あなたの父、いやわたくしの息子を思い出します。ラルフ、今言ったことを実行できますか」

「はい、大奥様。確実にこの忌まわしい結婚を阻止します。たとえメアリが妨害しても阻止します。でもまずメアリの口から聞かねばなりません。結局とても残酷なことをしようとしているのですから。何が起ころうと、無条件で僕を信じてください。不利に見えたとしても、信頼を失わないでください。いいですか、嫌な男が勝ったように見えても、たった一つの目的の為にやっているのです。約束してください」

「ラルフ、約束しますとも。茶色の眼で見られ、墓場からの声を聞かされては、何でも約束します。わたくしを救うために来てくれた、これで平和に死ねます。でも、メアリはまだ苦しんでいます」

「そうですね。苦しむのはいい経験になりますし、厳しい試練に耐えたあとは全然心配していません。僕はたぶんドンキホーテ並みの馬鹿でしょうが、目的は明確です。しばらくメアリと二人だけにしてください」

大奥様が椅子から立ち上がり、つぶやいた。

「呼んできます。あなたのおかげで希望と勇気が湧きました。寿命までいいことが出来そうです。でも余りメアリに厳しくしないでね。多少はわたくしがしつけましたから。どうかメアリが冷静に聞いてくれますように」

しばらくしてメアリが入室してきた。真っ青でやつれていたが、眼はきらきら輝いていた。ラルフがじっと見ると、やはり赤面した。大奥様はいないの、と言うようなことをつぶやいた。

「大奥様は当分気にしなくていい。実際、しばらく二人きりをお願いした。メアリ、大切なことを言いたいんだ。テラスへ出よう」

命令というほどのことはなかったが、メアリは顔面がほてるのを感じた。ラルフの視線を無視できなかった。強く引きつけられるものがあった。無言で二人は並んでテラスに出た。

満月が頭上にかかり、完璧な夜だった。遠くダッシュウッド邸宅の屋根と煙突に、銀の光が差している。ラルフはうっとり見とれてしばし立ち尽くした。

「完璧だね。古き英国の、古き豪邸だ。三百年間ダッシュウッド家が支配した。正直、誇りで胸いっぱいだ。メアリが気に入っても不思議じゃない。所有するために、どんな犠牲を払っても不思議じゃない。その金額は莫大だ。あしたメイフィールドに返事しなければならないね」

「遅すぎます。もう決心しました。もっと重い犠牲を払った女性もいます。慣れなければなりません」

「駄目だ。やっちゃいけない。罪を犯すのは許さない」

メアリが怒って真っ赤になったが、また真っ青になった。ラルフをひどく軽蔑したかったが、理性を取り戻した。言われたことは恐ろしいほど、どうしようもないほど真実であった。

「そうだよ、罪だよ。聖体への

メアリの首がうなだれて、誇りも勇気も消え、涙が頬を伝わり、体が震え、はげしく

「手遅れです。引き返せません」

「馬鹿なプライドに、全てを犠牲にする。これ以上聞く耳はない。だから僕の方法で、きみの人生を守る。もしきみが財産権を失ったとメイフィールドが聞いたら、きみにかまうと思うか」

「無駄な質問です。当然しません」

「それじゃ、その点を議論しよう。慈悲深い神が罪を防いでくださる。きみは財産権を失う。いいかい、そうあることじゃない。財産権に羽が生えて飛んでいく。メイフィールドから逃げられるけど、邸宅も失う。さあ、どうする?」

「あり得ない場合を想定しています。そんなことになりません」

「実際、あるんだ。先代は逃げて戻らなかった。激しい親子げんかは大奥様しか知らない。先代は親族と音信不通のまま遠い国で死んだ。聞くところによれば一人息子がいたようだ。息子に事情を話したかどうか分からないが、真相を知ったとしよう。帰国や相続を阻むものはない。もし六ヶ月以内に登場すれば、当然の結果、爵位と邸宅が得られる。もしそうなれば、きみはただの乞食だよ、メアリ。これにどう答える?」

「そんな

「いや、いるんだ。メアリ、嫡出子は生きている。近いうちに、宣言して、証明書を持ってくる。きみの罪を防ぐために神が使わされたしもべだ。邸宅支配は終わった。数日以内に僕と同じ無一文になる。ありがたい、きみを救える」

メアリが小さく叫んだ。月明かり、白塗り銅像のように立ちすくんだ。

第二十八章 人徳

しばらく経ってメアリが話した。もしかして真実を悟ったか。ちょっと言い過ぎたか。逆に言葉足らずだったか。自分が

だが今度だけは推測できなかった。ラルフの顔を見ても、明らかに素性に気づいていない。ラルフの考えでも、そのはずだった。

だって、馬鹿なドンキホーテみたいなことをしているもの。メアリを心から愛している。ただ一人の女性だ。でもまだ、罪深いプライドを捨てない限り、メアリに幸せはない。まず不幸という

メアリは自分のものだ。素性を言うだけで、メアリが当主の妻になることは言うまでもない。おまけに、愛を捧げるかも知れない。

だがラルフはその方法に見向きもしなかった。メアリに許しを請わせ、愛こそ全て、と心から言わせたい。ダッシュウッド邸の女主人になるより、もっと尊い事があることを知るべきだ。そのあとで真実を伝え、

ラルフは小説家が筋立てするように、全てを頭で組み立てた。運が向いてきた。メアリには厳しくつらいことになろうが、結局は為になることだ。メアリのそばに立ち、戸惑った眼を見れば、瞼に浮かぶようだった。

メアリがゆっくり言った。

「わかりません。私は思うほど意志が強くありません。最近急にいろいろ事件があるので混乱しています。まず、父上は……」

メアリが言い淀んだ。代わってラルフが言葉を継いだ。無慈悲でむごいようだが、試練は受けねばならない。

「理想の人じゃない。一族の誇りも本物じゃない。任務を正しく果たすなら、冷静かつ丁寧にメイフィールドに不利なことを言い、退去を命じるべきだ。これがダッシュウッド邸の当主が行う筋だ。だが、残念、哀れな人間の弱点だ。父上はメイフィールドが恥知らずの悪党だと知っていながら、契約される。両者の間で取引が行われ、メアリ、きみがその金額だ。誓って言うけど、きみのプライドは父上同様に空虚だ」

「うそです。家の誇りのためなら、全てを犠牲にします」

「僕はそう見ない。前に言ったように、きみは全てを承知の上で、大罪を犯そうとしている。祭壇で、恐ろしい偽証をしようとしている。きみを震えさせる男を、愛し、

「新相続人に話を戻してくれてありがとう。あなたの話はとても不愉快です。新相続人とは誰ですか」

「ビンセント・ダッシュウッドだ。感づかなかったか、ここにたむろする理由が分からなかったか。大奥様がどんなに嫌われていたか……」

「そういえばそうですね。最近何回かあの男のことを聞いたけど、満足な答えは得られませんでした。祖母が恐れていたことは知っています。ちっとも紳士じゃないけど、ダッシュウッド一族だから、多少は礼儀を尽くしました」

「奴はそう思っていない。きみがよそよそしくて、横柄だと実際は思っている。後でつけを払わせると僕に言っていた。まあ、嫌な奴だよ」

「最近はそんな

「たぶん大奥様は我々に教えようとなさっている。僕はカリフォルニアで先代をよく知っている。そうじゃなければ私用でここへ来なかった……」

「じゃあ、先代に息子がいたか知っているのですか」

「ああいるよ。ビンセント・ダッシュウッドが先代の息子だと言っている。それが証明されれば邸宅と爵位を引き継ぐ。奴にそれを聞いたら、重要な書類を待っており、そのあと財産権を主張するとか。母親の結婚証明書だ。入手は簡単と言うかも知れないが、カリフォルニアではそうじゃない。英国と違い、記録保管が雑だ。大奥様はきみにこう言うかも知れない。若い男が強力な証拠を持ってきた。息子へ書いた手紙などの書類を持っている。邸宅の秘密も全部知っている。大奥様は奴の罠が分からない」

「変ですね。公表しないとは」

「そのわけを言おう。大奥様の生存中は既存の秩序を乱したくないそうだ。まあきみにとっても、幸運と言うべきだろうね」

「幸運ですって。父と私を文無しにする一大事が、幸運ですか」

「ああ、これでメイフィールドの妻にならなくて済む。奴がこれを聞けば、永久にきみから離れる。奴は切れ者だから、無駄に後悔することはしない。きみに代わる獲物を探しにかかる。おおむね運命はきみに優しい」

メアリの顔は厳しく、声はとても冷たい。

「まさか。でもあなたは嬉しそうですね」

「うれしいよ。きみの幸せを壊さず、将来を危うくしないように神がこのようになさった。きみが自力で生活するのを見るほど嬉しいことはない。自活でますます良くなる。洗い清めてくれる。そのあと分かるだろう、女性にとって一番いいのは善良な男の愛だってことが。メアリ、こんな見方をするのも、きみが好きだからだ。いつもより今晩きみが身近になって嬉しい。そしていつか分かるよ」

「分かるものですか。あなたは嫌いです。命の恩人なんて忘れます。絶対にあなたの妻にはなりません」

ラルフが笑った。今晩は何かほっとするものがあった。その後、何度もこの場面を思い出すことになる。声を落として静かに言った。

「きみは僕の妻になる。目から鱗が落ちて、許しを請うだろう。ああ、メアリ、きみの内面の美しさは、きみより僕の方が知っている。目の前のきみを見れば、神のお告げかと思うほどだ。教訓は学ばねばならないけど、時機が遅いのはきみの責任じゃない。そして僕に従った暁には、昔なかった本当の幸せをかみしめるはずだ」