主な登場人物 備考

ビートリス 姓はデアル、二十二歳

ボン奴隷 メアリ・グレイ

チャールズ卿 ビートリスの父

リッチフォード ビートリスの結婚相手

マーク ビートリスの恋人

ベリントン大佐 東洋派遣の英国軍人

ラッシュブロウ 領主、デアル家の家長

令夫人 領主夫人、名はアデラ

サトーリス カール・グレイ

デラモリ伯爵夫人 コーラ

ガスタング大将 レギー

フィールド警部補 警視庁所属

アバッド藩王 英印混血の印度藩王

ランフォード 警部補の名

ベンウッド 東洋に詳しい元軍医

バイオレット アデラ・ベーン

フレミング 弁護士

アクトン 代書屋

第一章

娘は豪華な部屋に背を向け、うずく頭を冷たい窓ガラスに押し付けた。下の通りをちらっと見れば、二輪馬車が駆け抜け、中でかわいい女が笑い、

ここロイヤルパレスホテルの別室からは浮き浮き、華やかなさんざめきが聞こえる。世間は皆、幸せそうだが、今夜はおそらく、窓ガラスに額を押し付けた

どうやら、ビートリス・デアルの親族が、この華やかなホテルへ集まったようだ。娘は若く、健康で、友人から見ても美人だ。

でも、驚くほど青白い顔色は、真っ黒いドレスと強烈な対照をなし、そのドレスから真っ白な腕と首がすっと伸びるさまは、浅黒い地肌から突き出た象牙のようだった。色ものは何もつけておらず、ただ髪の毛が程よい赤色、瞳が深い青色で、じっと窓を見つめている。

顔は青白く、投げやりのようだが、よもや招待客に冷たい印象を与えるようなことはしないだろうけど、二十二歳という若さの割に、人生に不満を持ち、へとへとに疲れ切っていた。

うしろにテーブルがおかれ、大勢の招待客に夕食をふるまう。すべてが完璧で、大金をかけ、まことにロイヤルパレスホテルにふさわしい。同ホテルのボーイ長は億万長者以外、へりくだって頭など下げない。

テーブル飾りは赤に統一され、食卓電灯の笠も赤、至る所に赤いカーネーションが置いてある。趣向と、それに伴う出費はケチらなかった。

というのも、ビートリス・デアルがあした結婚するからだ。父のチャールズ卿がこの機会をたたえ、夕食を提供する。大金持ちしか、こんな豪勢なもてなしはできない。給仕が丁寧に尋ねた。

「お嬢様、完璧だと存じますが、何かございましたら……」

ビートリスがもの憂げに窓から振り返った。一瞬ふけて妙にやつれて見えた。それでも無理に笑顔を作り、赤い唇が少し開き、両まなこを、趣味のいいバカ高いこしらえに泳がせた。

「とてもすてきですよ。ええ、すべてそうです。すばらしいお仕事をなさいました。これ以上の満足はありません」

給仕はちょっといぶかったが、お辞儀して喜んで退出した。ビートリスが苦々しく軽蔑した。こんなむちゃな浪費は何のため、なぜこんなことをする。

この問いに答える立場の父親が、ぶらりと部屋にはいってきた。

とても若作りのチャールズ・デアル卿は笑顔が少年のようで、永遠の若さを保っているが、世間が認めるわけでなく、人生のしがらみや、下世話な局面にうまく対処できなかった。口さがない連中によれば、がめつく強欲、わがままな老悪党で、若いふりをして、粗野で冷酷な本性を隠しているという。

「ビートリス、不満か。テーブルの飾り付けは完璧だ。これ以上すばらしい出来栄えは見たことがない」

ビートリスがうんざりして言った。

「全部お支払いしなければなりません。お金は……」

「すぐはいる。間違いない。銀行にあるかどうか今は言えない。なければ友人のスティーブン・リッチフォードが貸してくれる。ビートリス、その黒いドレスはとても気に触るな。どういうつもりだ」

ビートリスが部屋を横切ると、向かいの鏡に、青白い顔が映った。小さなピンク色の爪が、鮮やかな桃色の指に、深く食い込んでいる。

「どうしていけない? ふさわしくない? 自分の誇りを捨てて、悲しんでいないとでも? あした心底嫌いな男と結婚するのよ。お金の為に我が身を売るなんて。お父様の名声を保つためだ。もちろん教会の祝福を受けることは知っているし、並の女ならうらやむでしょうが、道端で恥をさらす乞食より全然良くない。それどころか、もっと悪い。だって乞食は愛の為に破滅したと言えるのだから。お父様、わたし、できない、やれない」

ビートリスが椅子にどさっと腰を下ろし、両手で顔を覆った。父のチャールズ卿の無邪気な童顔がにわかに豹変し、よこしまな光が目によぎった。この瞬間を知り合いが見たら、同じ人物かと間違うほどだったろう。父が厳しく言った。

「立て、窓の所へ一緒に来い。この部屋に何が見えるか」

「きんきら金の富の象徴だ。恥知らずの浪費だ、払えっこない。こんな高価な花……」

「すべて生きるためだぞ。小細工が必要なんだ。お前がスティーブン・リッチフォードと結婚するまで、そのままにして置く。いま外を見てみろ。向うの手すりに、突っ立ってる男が二人いるだろう。見えるか。そうだよ、私を監視している。三日もあとをつけている。もし今何か起こって、お前が突然病気になったり、あしたの挙式を延期するようなことにでもなったりすれば、私は翌日刑務所行きだ。最悪だと思わんか」

父の顔が、激しい怒りで青黒くなった。ビートリスのなま腕を強くぎゅっとつかんだが、痛みを感じなかった。精神的に追い込まれて、分からなかった。父が続けた。

「きっかけはあのシティ金融会社だ。ひと儲けするチャンスだった。その機会を目当てに、重役になった。同時に危険もあった。好機を狙ったが、失敗した。やみくもに賭けたが、またしても失敗だ。敵対者どもが、よからぬ動きをしよった。その為、私は監視されている。だが明日、社長に手紙を送り、潔白と後悔をしたため、五千ポンド小切手を同封し、売却全株式の買戻金と、手数料を納めれば、これまで以上の名声が得られる。盗賊の

ビートリスは怖くなかった。そんな感情はとっくに失せていた。ずらっと並んだ赤いカーネーションや、笠付き電灯や、豪勢な食器に、疲れ切った目を投げた。無関心と冷静さを捨て去り、感情を爆発させた。黙っちゃいない。

「ご親切なことですこと、お父様。こんなことは別に目新しいことじゃない。金のために大嫌いな男に身を売る女は、珍しくない。離婚裁判所には、そんな事例が一杯だ。お父様が名誉をつぶしたおかげで、娘の私がとばっちりを受けるなんて。口を挟まないで。お父様がどんな

父のチャールズ卿がほくそ笑んだ。危機は去った。また上機嫌になれそうだ。自分の娘を見て、女の感情が分かった。一旦めちゃめちゃ怒れば、おさまる。

なにしろスティーブン・リッチフォードは億万長者だし、一族が不正な方法で蓄財したって関係ない。最高首脳や高級クラブがスティーブン・リッチフォードを認めなくても、たいしたことじゃない、社交界が、ていよく色目を使い、足元にひれ伏すから。

ビートリスがつっけんどんに言った。

「もう心配しなくていい。悩みは吹っ飛んだ。二度と取り乱すようなことはしない。心は殺して葬った」

チャールズ卿が愉快に言った。

「その調子。気分はよくなったか。つい思い出したぞ、お前と、マーク・ベンモアのばかな関係を。ええ、どうなんだ」

ビートリスの青白い顔が、ちょっと紅潮した。小さな手が震えている。

「バカな関係じゃない。マーク以外、心を許したひとはいないし、ほかの誰にも関心はない。マークは生き馬の目を抜くシティより芸術が好きだったから、親に勘当されたが、もし勘当されなかったら、口出し出来なかったはずよ。私達は別れて、それで終わったと思っているでしょう。でも間違いよ。本当のことを教える。つい先週、ベニスにいるマークに手紙を書いて、私のところへ来るようにお願いした。でも返事はこなかった。もし私のところへ来たら全てを話して、結婚をお願いするつもりだった。手紙が届かなかったので、もう街で会うことはない。残念、もっと早く逃げ出せていたのに」

チャールズ卿はオペラを陽気に口ずさんで体の向きを変えた。これで挙式に、何の心配もない。例の手紙が届かなかったのは幸運の極みだ。今や、何も変更することはない、ビートリスが

チャールズ卿が穏やかにつぶやいた。

「馬鹿だよ、バカだ。女は感情的だなあ。お前、このカーネーションは根元にもっと葉を集めたら、映えると思わんか。ちょっとさびしくて、月並みだな。その方がよくないか」

あたかも何事もなかったかのように、チャールズ卿が深紅の花束を器用に修正した。再び、あっけらかんと気楽な童顔に戻った。隣の部屋から

「ラッシュブロウ令夫人だ。出迎えなくちゃ。頼むから、もうちょっと愛想よくしろよ。ここにいて、気を静めてろ」

チャールズ卿が最高の笑顔を作り、あたふた出て行った。ラッシュブロウ領主はデアル家の家長だ。あしたこの家長がビートリスを花婿に渡す手はずになっている。実際、ラッシュブロウ別邸から教会へ行き、披露宴はここロイヤルパレスホテルで行う。

ビートリスは顔をそっとぬぐった。一瞬立ち止まり、暖炉の火を見つめ、ぼうっとなった。次第に現実を取り戻し、なんとなく誰か部屋にいるのを感じた。不意に振り向くと、上背のある人物が向きをかえ、すごすご扉の方へ向かっていた。

「すみません、まちがえてごめんなさい」

とあやまる声は哀願するかのようだった。

「誰かお探しでしたら、この部屋は父が借りています。もしチャールズ・デアル卿に会いに来られたのでしたら、わたくしが……」

ビートリスは一瞬、銀食器を盗みに来た泥棒かと思ったが、哀愁を帯び、しわのない美しい顔をひと目見て、疑惑をすぐ打ち消した。間違いなくレディだ。

頭からつま先まで銀灰色のドレスに身を包み、帽子も似合っている。なんとなく、病院の看護婦か、田舎の貴夫人を思い起こさせた。由緒ある邸宅であれば、ロシア・ユダヤ系の金融業者や、成金は出入禁止だ。

「間違って曲がってしまいました。反対側扉の廊下に行きます。大ホテルは広いので、まごつきます。ではあなたがビートリス・デアルさんですね。噂はかねがね。よろしければお祝いを述べさせて……」

「いえいえ、どうかおっしゃらないで。もしお名前をうかがえれば、訪ね人を見つけるお助けが……」

女が扉のところで立ち止まり、首を上下に振った。低く、優しい声で言った。

「ちっともかまいません。ボン奴隷と呼んでください」

第二章

招待客が全員集まって、祝宴たけなわになった。おそらく誰も想像できまい。とても惨めで心痛の女がここにいる。

チャールズ卿が屈託なく陽気に招待客と談笑しているさまは、外の手すりでたむろする見張りを忘れたかのようだ。テーブルを観察して、給仕に

ビートリスは笑顔を絶やさず、感情を見事に隠した。豪華宴会に招待された女性の中には、デアル嬢をうらやましがるのもいたが、どうしてあんな質素で陰気なドレスを着ているのかと内心不思議がった。

同嬢の左側にスティーブン・リッチフォードが座っており、見るからに

従って、ビートリスは右側のベリントン大佐ともっぱら会話した。東洋から今しがた帰国した華麗なる軍人だ。

「ビートリスお嬢さん、これが独身最後のパーティーですね。思えば不思議なようですが、最後に会ったときは、まだあどけない子供だったのに、今は……」

「いまは不幸な女とおっしゃろうとなさったのでしょう。そうじゃございませんか」

「絶対そんな言葉は口にしませんよ。テーブルを見渡せば、少なくとも女性が四人、心の底から羨ましがっておられる。こんな状況で、社交界のどんな女性が惨めになりましょうや」

とベリントン大佐が反論した。

ビートリスがちょっと赤面して、神経質に食パンをつまんだ。ベリントン大佐の言葉は冗談もいいところだが、ビートリスは裏の意味が隠されていることを見逃さなかった。

改めて大佐が謝罪している。リッチフォードは反対側の女とスポーツの話に夢中になっているから、二人に邪魔が入る恐れはない。両者の目が一瞬合った。

「うらやましがる必要はないと思います。大佐、このような場で変なお願いがございます。妙なお願いでございます。みんなあなたが好きですし、信頼しています。わたくしも最初に会ってからずっと好きでしたし、信頼しております。私の味方になっていただけませんか。もし何か起こって、ひどく味方が欲しい時に、助けていただけませんか。妙は承知で……」

「全然妙じゃありませんよ。ヒトは幻を見るし、内気な私も常にそうです。おっしゃることはよくわかります。もし英国に居たら、馳せ参じましょう。しかし時間がとれないのです。長い休暇はすべて……」

こうささやいたベリントン大佐が、隣のリッチフォードをちらと見て、あご肉に嫌悪した。

「でも休暇で英国滞在中にお仕事はございませんでしょう」

「実はあるのです。探し人がいましてね、終わりそうにないのです。とても妙ですが、今晩まさにこのホテルで終わっていたはずでした。こんなにガヤガヤする場所では話せません。悲しい話ですから。こんな人に会ったことはありませんか。灰色の服を着たご婦人で、茶色の瞳、素敵な白髪……」

「あの人ですね、なんて奇遇でしょう。ええ、今晩、まさに、この部屋で」

ベリントン大佐の口から、ああという息がつまったような苦痛の声が出た。テーブルでしゃべり笑いこけている人々とは、隔絶している感があった。

「すごい。実は灰色服のご婦人を探して、このホテルまで追って来ましてね。たまたま今晩ここで夕食することになっていましたから。それでこの部屋で見たのですか」

「ええ。この部屋に間違っていらしたのです。明らかにこのホテルで迷っておられました。頭からつま先まで銀灰色をお召しになっていました。瞳と髪の色もまさにおっしゃるとおりでした。どちらさまと伺ったところ、ただボン奴隷とおっしゃって、行かれました」

ベリントン大佐は料理など上の空だ。顔にいつもより深い憂鬱の表情があった。しばらく間をおいて、再び口を開いた。

「ボン奴隷か。全くその通り、ぴったりです。まさに言い得て妙です。また会われたら、いや、もう会えそうにない。いつかお話しましょう。こんな騒がしい連中の前じゃないところで。悲しい話です。ビートリスお嬢さん、まさしくあなたを思い起こさせます」

ビートリスが笑って、赤面した。

「わたくしのが悲しいですって。なにが悲しいでしょうか」

「ここでは詳しく言えません。いいですか、マーク・ベンモアは古くからの友人ですし、父上も個人的に知っています。ローマで復活祭日に会ったばかりです。おっしゃるように、幸いみなさんが私を信用してくれます。ビートリスさん、もう手遅れですか」

ベリントン大佐が、だしぬけに、ぼそっと尋ねた。大佐のしなやかな指がビートリスの手をつかんだ。父のチャールズ卿は椅子にふんぞり返って談笑している。ドラマが進行中だなんて、誰も気に留めない。ビートリスが涙目になった。

「本当に良い味方を得て、とても安心しました」

と言いながら、食器に目を落とし、

「もうワインは要りませんよ。この給仕はどうして、ワインカードをわたくしの鼻先に持ってくるのですか」

ベリントン大佐が念押しした。

「では確実に手遅れなのですか」

「大佐、拒否できないのです。義務なのです。父をごらんなさい」

大佐がチャールズ卿の方をちらっと見た。右側のとてもかわいい女と、にやけている。どうやらこの准男爵はこっちに全く気が無いようだ。やさ腕で、一杯のビンテージワインをもてあそんでいる。大佐が軽蔑のまなざしを向けて言った。

「チャールズ卿と、どんな関係があるのですか」

「すべてに関係します。父は順調で幸せそうに見えるでしょう。でも決して知らないでしょう。さきほどは大違いでした。少しでも私が単独行動をしたら、父は不名誉なことになります」

ビートリスが大佐の目を見て、話を止めた。大佐の顔の表情から十分、いや十二分だ。

「よくわかりました。あなたはお金の人質なのですね。あなたの父上に栄光あれ。商人に信用され、

ビートリスは大佐の口調が、にわかに変わったので吹き出しそうになった。

黒眼のスイス人給仕が、またビートリスの席でお辞儀して、ワインはどうですかと勧めに来た。きれいなワインカードを持っている。ベリントン大佐が軍人らしく不快な表情を示すものかは、怖がって立ち去る様子はない。

「とても上ものでございます。七四番の赤ワインはどうでしょうか。お嬢さま、少しお目通し下さいませ」

なんとかかんとか理由をつけて、スイス人給仕がしつこく勧めて、ビートリスの手にワインカードを置いた。

見事なカードで、赤と金で印刷されており、七四番に鉛筆書きがあった。文字を見てビートリスの目が光った。文字数は少ないが重要だ。

『居間の向うの温室に、速やかに行け』

ベリントン大佐が言った。

「奴に文句を言わねば。ビートリスお嬢さん、ご気分は?」

「いいですよ、元気です。どうかお気づかいなさらないで。給仕は非難できません。メモを持って来ました。うまいやり方です。これを見てください」

ビートリスが鉛筆の手書きを見せた。大佐の鋭い頭脳が全てを一目で悟った。

「お嬢様に宛てたものですね。美しい筆跡だ。でも何か見覚えがあるような。前にどこかで見たのかなあ」

「おっしゃるとおりです。マーク・ベンモアの自筆ですね」

大佐がニヤリ。なべて軍人は突発事件が好きだ。ここで、とても面白いことを見ることになった。

ビートリスがせっかちに言った。

「一週間以上前にお手紙を送りました。そのお手紙を受け取っていれば、マークがここへ来てどんなことになるか、誰も分かりません。手紙を出した時は不名誉が忍び寄っていることなど全く知りませんでした。マークならすべてを見抜いたと思います。おそらく今着いたばかりでしょうし、今晩私に会えなかったら、手遅れになったでしょう。大佐、わたくし、すぐマークに会わなくては、会わなくては」

事はそんなに簡単じゃなかった。ビートリスはこう言うはめになった。

リッチフォードが、のそのそついて来るので、

「来なくていいです。誰とも話す気分じゃありません。あなたとも」

リッチフォードの無愛想な顔が紅潮し、こぶしをぎゅっと握った。ビートリスは婚約者に、不機嫌をごまかすことなど、朝飯前だ。一方のリッチフォードが心底願ったのは、自分を散々けいべつ、ののしった報いに、即刻苦しめ。

「わかった、俺は客間へ戻り、キミを待つ。実際、邪魔させない。女の頭痛のわけは分かっとる」

間違いなく、卑劣な嫌みがあったが、ベリントン大佐は何も言わなかった。リッチフォードはおそらくワインカードには気づかなかっただろうが、ともかく前記発言に意味があるとすれば、何らかの行動をほのめかしている。

ビートリスはひどく落ち込んだが、顔に感情を出さなかった。ゆっくりと進んで小さな温室へはいると、すぐスイス人給仕がついてきた。さきほどマーク・ベンモアのメモ紙を持って来た給仕だ。

「お嬢様はお具合が悪うございます。ひどい頭痛でございます。何かお持ちいたしましょうか。お水か、氷か、コーヒーか、何か」

ビートリスが今にも全部断りかけた時、給仕と目が合った。どうやら言葉の裏に意味が隠されているようだ。判断を変えた。

「コーヒーは要りません。お茶、それも濃いお茶を、ミルクや砂糖を入れずに持ってきてください」

と言った声は客間の招待客に聞かせる為だった。

給仕がお辞儀して退出した。ビートリスはあたかも

やがて再び目を開けると、給仕がはいって来て、必要なものを盆に持って来た。給仕は別人、上背があり、色白の男、銀食器を置いてお辞儀した。

「お茶でございます、お嬢様。おつぎしてよろしゅうございますか。気をつけて」

最後の言葉はまったくのささやきだった。ビートリスも口から出かかった叫びを止めて、ささやいた。

「マーク、マーク、いとしいマーク、本当にあなたなの」

長身の給仕が、ビートリスの震える指に手を置いて、

「そうだよ、お願いだから、遅すぎたと言わないでくれ」

第三章

傍観者の見るところ、お盆を持ったニセ給仕の態度に、何らおかしな所はなかった。ビートリスは頭が痛くて何も眼中にないかのように、上体を後ろにそらしていた。

実際はこの苦境をなんとか脱出しようと、知恵を絞っていた。どっちみち、このにわか給仕は長居できないし、少なくとも、疑り深いリッチフォードは不審を抱いたまま、晩餐会場へ戻ったはずだ。

ビートリスは頭を反らしたまま言った。

「来てくれてとても嬉しい。リッチフォードがつけてきます。どんな疑惑を持つかわかったものじゃありません。何か忘れたふりをして、ちょっと席をはずし、それからまた戻って来て」

マーク・ベンモアは深々とお辞儀して同意した。マークが回廊へ通じる扉を開けて温室を出た途端、リッチフォードが、のっそりはいってきた。不作法に訊いた。

「気分は良くなったか。けったいだな、女の頭痛ってやつは」

「お願いだから、あっちへ行って。なぜ来て、いじめるの。いま一番会いたくないのに。ここから追い出さないで。みんなの所へ戻って。ほっといて」

リッチフォードがぶすっとした表情で出て行った。ベリントン大佐が客間を横切って来たので、ビートリスの心臓は嬉しさで高鳴った。あの勇敢な軍人なら、きっと自分を助けてくれる。リッチフォードがゴネずに去ったのを見て、言いようもなく安堵した。

直ちに座席を変えて、自分の姿を見られずに、客間を見渡せるようにした。横の扉が開き、マーク・ベンモアが再びはいってきた。依然としてお盆を持っていたが、もう給仕じゃなかった。辺りをすばやく見渡し、ビートリスに近づき、椅子のそばにひざまずき、ささやいた。

「ビートリス、いとしいビートリス、遅すぎたかい?」

ビートリスは一瞬無言だった。ただただ不幸な運命を忘れたかった。いとしの男がそばにいる。男の腕がそっと腰に回った。女の頭が男の肩にしなだれた。かすかに不安な笑みを浮かべた女の唇に、マーク・ベンモアが激しくキスをした。

「どうして早く来てくれなかったの」

「ビートリス、出来なかったんだ。留守してたので手紙は見てない。ここに来たのは全くの偶然だ。遅過ぎたかい?」

「ええ、そのようです。一週間前だったら、結婚をお願いして、連れていってもらえたのに。でもいまそうしたら、父は破滅して、名誉を汚します」

マーク・ベンモアが両肩をすくめて、ちょっといらついた。

「チャールズ卿の言い分だ。いつもそんな当てつけがうまい。もちろん、きみの感情を利用したのさ、ビートリス」

「今回は違います。父は何かよからぬシティ金融に巻き込まれました。起訴されたという噂です。保釈金が私なのです。未来の夫が、結婚後父のしりぬぐいをしてくれます。今も私立探偵が父を見張っています。マーク、とても恐ろしい。もう一週間早く来てくれたら、あなたの為に冒険できたのに」

ベンモアが震えるビートリスを自分の胸にひしと抱いた。息をひそめて、こんなむごいいけにえなんて、絶対に許せない。腕の中で青ざめている女は、かつての

二人は一年前に明るく別れた。お互い手紙は出さないと決めた。将来を絶対信じていたからだ。マークは画家として名を上げようとしていたし、ビートリスも待っていた。それなのに、今晩が結婚式前夜で、運命はあまりにも厳しい。

「お父さんは放って、僕の所へ来なさい。今なら二人で快適に過ごせるから。一緒に暮らしてほしいとお願いするには収入が十分じゃないけど、少なくとも幸せになれる。僕の親しい友人のところへ行って、あした結婚許可証を手に入れよう。そうすれば、もう苦しむことはない」

ビートリスは未来に無上の幸せを感じて、両眼をつぶった。一瞬、その気になりかけた。しっかり者の善良で美男のマーク、そのマークが好きだ。だが、父の為に、約束してしまった。

「できません、父と約束しました。ええ、分かっています、最初に約束したのはあなたとです。しかし、父の名誉のためです。あなたの言うようにすれば、父は刑務所行きです。止める手段はありません。今晩、知ったばかりです」

ビートリスの声は低かったが、

「絶対にチャールズ卿は……。僕の意味がわかるよね」

ビートリスがきつく言った。

「父が嘘を言っていると? 今回は違います。だまそうとする時はいつも分かります。マーク、責めないで」

マークは必死に感情を抑えた。自分からやみくもに激しい恋に落ちたけれど、ビートリス側に何か責任と理由があるようだ。

ビートリスは、やくざな父親の犠牲になって、もう一人の悪党を喜ばす羽目になってしまった。この悪党が、ビートリスの美貌と、魅力的な白い肉体をえげつに欲しがっているけど、ビートリスは、かたくなに距離をとって拒んでいる。

マークが考え込んで言った。

「とても難しそうだ、我々二人にとっては」

「ええ、いつも一番苦しむのは女です。どうしようもありません、マーク。最後まで行くしかない。もっと早く来てくれたら」

「ビートリス、最速で来たんだ。今日ここに泊まり、チャールズ卿と廊下が同じなので、今晩か明朝早く、お父さんに会って、新しい事実をお話しする。じきに

「絶対に変えないでしょう。父は常に自分を正当化するし、自分の損得に関わる判断を尊重します。でもどうやって知ったのですか」

「きみが困っているということかい? 全く偶然知った。一日か二日前パリで、僕の絵が欲しいという裕福なアメリカ人に会っていた。夜一人になった時、劇場に芝居を見に行った。隣の椅子席に英国女性が二人いて、やがてきみの事を話し始めた。つい聞いてしまった。そのとき全部知った。ところで、背が高く、目は黒、白髪、全身に灰色の服をまとった初老の女性を知らないか」

ビートリスがびっくりした。まさしくボン奴隷の事を言っている。夕まぐれに会った灰色服の女が、そう自称した。

「ええ知っていますけど、正体は知りません。夕食が始まる前、たまたまここの食堂に来られました。最初、泥棒かと思いました。それにしてはお顔がよすぎて純真でした。どなたですかと伺ったら、ボン奴隷とおっしゃった。これって偶然の一致ですか、それとも何かもっと深い事情があるのですか。考えもつきません」

「きっと何か深い事情だろうよ。いずれにしても、この灰色服の女性はきみの幸せに興味があるってことだよ。だが、僕の事は絶対に知らない」

「それですぐいらしたのですか、マーク」

「すっ飛んできた。その劇場で夕食会の事を聞いたんだ。汽車がとても遅れたので、おそらく用意した計画は実行できない。次に難しかったのはきみと話をすることだった。運よく、物分かりのいい給仕に半ポンド金貨を渡してうまくいった。リッチフォードがきみのあとについて行った時、お盆一式を借りる羽目になり、更に半ポンドを支払った。そのとき見たのが旧友のベリントン大佐だ、助太刀に来てくれた。大佐に教えたのですか、ビートリス」

「ワインカードのメモを見せて、手書きを確認しました。マーク、わたくしここに長くおられません。今にも皆さんが客間に来られます。これが最後の密会になるに違いありません」

「ビートリス、そんなことにはさせないよ。きみのお父さんを説得して

おそらくマークはもっと喋っただろうが、向うの客間でドレスが

「おやすみ、ビートリス。気をしっかり持って。今からあす正午の間に何が起こるか誰も分からない。きみのお父さんに会ったあかつきには……」

再びキスして、マークは去って行った。

ビートリスは椅子にもたれ、思案した。すべてが突然で思いがけなかった。そうこうしているうちに周りに人々が集まり、世の中のままならぬ不誠実について、如才なく同意を求めてきた。

「気分がよくないのです。叔母が来たら自宅に帰ります。父がここにいて、ブリッジのお相手をします」

ビートリスはようやく叔母のラッシュブロウ令夫人と退去した。ほかの招待客もブリッジを終えて、パーティーはお開きになりつつあった。

マーク・ベンモアは自分の寝室に座り、煙草をふかしながら、チャールズ卿に会う機会を待っていた。もう夜は更け、招待客はとっくにそれぞれの部屋に戻った。マークは扉を開けたまま、廊下を見張っていた。

そのときちょっとびっくりしたのは、チャールズ卿の居間扉が開いて、灰色服を着た無口なボン奴隷が出てきたからだ。まさにさっき言った服を着て、すたすた歩いていくその顔は平静で穏やかだった。やがて廊下の端に着くと、階段をゆっくり下りて静かに消えた。

妙だなと思いつつ、チャールズ卿の部屋まで行って、扉の取手を回した。驚いたことに鍵がかかっている。

しばらく考え込んだ。そうしているうちに、頭が後ろに倒れ、眠ってしまった。心身良好、深い眠りだったので、目覚めた時は真っ昼間になっていた。ホテルは活気とざわめきに満ちている。えらいことしたと、時計を見た。十一時一〇分だった。

「前の晩に徹夜した為だ。いとしのビートリスは宙ぶらりんの状態に違いない。もしチャールズ卿が出発されていたら」

だがチャールズ卿は出発されていないと、係のボーイが請け負った。午前三時過ぎまで寝室へ戻らず、そのころ浮かれ騒いでいたので、当然朝は相当な頭痛になる。

「まだ時間はある。挙式は昼の十二時なので、それまでに準備なさるだろう」

マークは疑問を持たなかった。

だが時間は進み、十二時近くになり、チャールズ卿の係が不安な様子で廊下を降りてきた。寝室の扉をドンドンたたいたが、何の反応もなかった。

ある考えが突然マークを襲い、ひらめくと同時に恥じた。突っ立って、聞き耳を立てた。どこかで時計が正午を打つのが聞こえた。扉を軽く叩いている給仕に歩み寄った。

「何かやったらどうだ。ここでぼうっと突っ立って何になる。支配人か担当の誰でもいいから呼んで来い。扉を破れ」

頑丈なオーク材の扉に、マークが全力で体当たりした。ついに、蝶番が壊れた。

第四章

ビートリスは自分がひどく惨めなことに気づいて起きた。予想と違い一晩中ぐっすり寝た。まさに多くの死刑囚が執行前夜に熟睡するかのようだった。

気分良好、活力がみなぎり、まぶしい陽光が部屋に差し込み、万事に絶対服従が予想された。衣装台に花嫁のベールや長い

「おはようございます、お嬢様。素晴らしい朝でございます。心からお祝い申し上げます、晴れの日の花嫁は幸せになれます……」

メイドはビートリスの顔が真っ青で硬いのを見て、言葉を止めて、ほほ笑んだ。

ビートリスが尋ねた。

「うらやましいですか、どう?」

メイドが両手を上げ、唖然とした驚きを浮かべた。

「まさか幸せでない人はいませんよ、こんなかわいい服を着て、あんな宝石を身につけ、

ビートリスが弱々しく微笑んだ。

「勘違いしないで。もしもこの瞬間あなたと入れ替われたら、よろこんでそうする。あなた恋人いるでしょう、アデリン」

「はい、お店で働いています。いつか自分のお店を持つのが夢です、それから……」

「結婚するのでしょう。とても愛しているでしょうねえ。ですが、わたくしは……」

ビートリスは喋りすぎたと悟って、止めた。朝食は食べなかった。客間へ降りて、手紙を数通書いた。まだ一〇時になっていなかったので時間はたっぷりある。ラッシュブロウ令夫人は朝寝坊だが、ラッシュブロウ領主は自分で朝食をとり、とっくに終わっていた。

ビートリスが不機嫌に贈り物を鑑賞するはめになったのは、スティーブン・リッチフォードが書斎に来たときだった。何でもないような笑顔でやってきたが、両手が震え、両眼に恐怖があるのを見てとった。珍しく、酒を飲んでおらず、これはおかしい。

かつて列車内で、偽造犯が逮捕されるのを見たことがあり、とっさに犯人が立場を悟るや、まさしく今見た顔と同じであり、そんな男とまさに結婚しようとしている。

ビートリスが冷静に尋ねた。

「どうしたのですか。大きなショックを受けたかのようですね。脱獄囚みたい。ぞっとする」

リッチフォードは一瞬答えなかった。向かいの大きなベネチアン鏡に映った不機嫌な鉛色の自顔をじっと見ていた。いつも愛きょうのある方じゃないが、この時は全く

「ちょっと気が動転した。むごい交通事故を見た。子供が引き殺された」

この男は嘘をついている。作り話せざるを得ないのは自己防衛のため、本当のことを言いたくないからだ。他人の感情など全く理解しそうにない男、事実、人に対する思いやりなんてこれっぽっちもないのを過去に目撃した。

かつてポロの試合中、すぐ近くで致命的な事故があった。するとリッチフォードが煙草をふかしながら述べた感想は、バカな連中だ、あんなことをするなら、結果に甘んじるべきだ。

「嘘をついています。まるで何かに脅えているみたい。何か隠している。父に何かあったのですか」

とビートリスが冷静に訊いた。

リッチフォードが激しく動揺した。全ての自制心を使っても、今は冷静でいられない。リッチフォードがひどい皮肉交じりに言った。

「もちろん、キミの眼にはよく見えないさ。一たび女の考えが凝り固まったら、二度と追い出せない。父上は安全だ。上流階級の男には何事も起こらない。昨夜、お父さんの部屋で会ったけど、快調そのものだった。しかもブリッジで二百ポンド以上稼いだ。チャールズ卿は自分の面倒ぐらいみる」

ビートリスの顔色がぱっと赤らみ、それからまた青白くなった。ビートリスがぐっと抑えた願望は、父に何か起こって、今日の挙式を延期する重大な事件が起こらないか。

とてもあるまじき考えであり、恥にまみれた。しかしながら、そんな悲劇が起こった方が、もっと幸せになれることを知っていた。

「なぜ会いに来たのですか。そんなに時間がありません」

「分かってる。考えれば嬉しいじゃないか、やがて幸せな縁が結ばれた時、一緒にいる時間がたっぷりあるってことだ。まだキミに何も渡してなかったっけ。これを買ってきた」

リッチフォードが震える手で、ポケットから分厚い包みを取り出した。小汚い蓋を開けると、中からまばゆい光が飛び出た。古風な基台にあらゆる種類のダイヤモンドが並んでいる。今まで見た中で最高のダイヤだ。不安で、気が滅入っていたけども、驚きを抑える事が出来なかった。リッチフォードがニヤリと歯を見せた。

「どうだ、これで俺もキミに触る資格があろうって。女聖人もダイヤには逆らえまい。四万ポンドも払った。有名なロックマーティン家の宝石だ。手放さねばならなくなったので、絶好の機会を逃さなかった。どうだ」

「す、すてき、ど、どうもありがとう」

「そっけないな。ええ、たったそれだけか。キスの一つもいいだろう」

ビートリスが後ずさりした。一生涯、この男とはキスしたくないし、今まで一回もしてない。我を通し、絶対にそうさせない。

ビートリスがつっけんどんに言った。

「そういうことじゃないでしょう。ずいぶん太っ腹ですこと。でもお触りとは全く別物です。そんなことは承知の上で、取引したでしょう。あの時私が言ったのは、あなたのお世話はしないこと、自分を売るのは、父の名誉を守るため。別に目新しいことじゃないし、言うのも変だが、むかしはそんな結婚もうまく行ったのでしょう。でも私達は違う。わたくしが贈るべきすべての愛は、ずっと前から別なお方に捧げて来ました。これから一生懸命あなたの生活を快適にしてあげますし、主婦業を勉強します。でもそれ以上はありません」

リッチフォードが下品な悪態をついて、ぷいと横を向いた。冷たくさげすまれ、これ以上ないほどの冷淡さを見せつけられた。でも今に仕返しをしてやる。時刻が迫ってきたら、いずれビートリスは服従か、逃亡せざるをえないが、リッチフォードはどっちでも構わない。それこそが唯一の慰めであった。

「よろしい、よく分かった。また会おう、では」

それ以上言わず、帽子とステッキをひっつかんで、ぷいと出て行った。ビートリスはまるで宝石を毒蛇のように身から離した。おそらく残りの人生はダイヤを見るのも嫌だろう。

今や時間が迫り、わずか一時間となり、そのあと挙式が行われる。ラッシュブロウ令夫人がはいって来て、ダイヤに見惚れた。令夫人の意見によれば、ビートリスはロンドン一幸せな女性だ。

令夫人なんて、夫にちやほやされるだけの愛玩物に過ぎないし、心などない。こんなダイヤを与える男を嫌いになるなんて、想像すらできなかった。令夫人がわけ知り顔にのたまった。

「歳を重ねて賢くなりなさい。どうしてわたくし、もっと早くリッチフォードに会わなかったのかしら」

ビートリスもその言葉には全く同感だ。のろのろとメイドに身を任せた。式次第に全然関心がなかった。外観がつらそうでも、嬉しそうでも、どうでもよかった。でも本来の美貌は失わなかった。身につけたダイヤも、真っ青な顔を隠そうにも、隠しきれなかった。メイドのアデリンが懇願した。

「お嬢さま、もう少しほほ紅を、ほんのりお付けください。お顔が雪のようで、お口が灰のようでございます。うまく塗ってさしあげますから……」

「誰も気づかないでしょう。絶対、アデリン。やはり、化粧はしません」

外の大時計が十一時四十五分を打っている。すでに馬車が出口に待っていた。だがチャールズ卿の姿が無い。たぶん教会で合流するのだろう。花嫁を新郎に渡すのは、一家の長たる領主であり、父じゃないからだ。

ラッシュブロウ領主はおろしたての礼服にちょっとまごつきながら、書斎で煙草を吸っていた。野外派であり、妻がいつも誘う社交界は苦手だった。領主が言った。

「遅れないように。いつも時間厳守がよろしい。なるほどきみの父上はまだ来ていないが、我々と一緒に教会へ行くと約束した」

ビートリスが静かに言った。

「父は今まで間にあったためしがありません。待つ必要はありません」

憂鬱な表情が消え、冷静で穏やかだった。もし気分を尋ねられたら、ひどい葛藤は消えたというに違いない。

ラッシュブロウ領主が口を挟んだ。

「メモを置いとくから、わかるだろう。きみのお父さんは馬車で教会へ来る。ビートリス、準備ができたら出かけるよ」

恐ろしいほど冷静に、ビートリスは準備万端だと答えた。見物の小集団が花嫁の

まるで死にゆく女性、それも体内に致死性肺結核菌を抱え、わけも分からぬ理由で外国へ行けと命ぜられ、二度と英国を拝めないかのよう。あたかも眠っているかのようで、すべてが夢の中で進行しているかのようだった。ラッシュブロウ領主が叫んだ。

「さあついたよ。女性が大勢だ。すごい花束だな。たかが結婚にこんなに大騒ぎとは面くらう。さあ行こう」

最高の言葉を使えば、まさしく上流階級の結婚式であり、教会は

というのも花嫁の父がまだ到着しておらず、すこし待とうかという気分があったからだ。ただラッシュブロウ領主が反発した。

「進めよう。デアルはおそらく半時間遅れる。誰も分からん。私は二時半にタッタソルで大切な約束がある」

ビートリスは反対しなかった。おそらくその瞬間は何にも逆らわなかっただろう。夢を見ているようで、やがて自分から祭壇にひざまずき、牧師が何を言っているか、全く理解できなかった。

そのうち誰かが、左手をもぞもぞまさぐり、花嫁以上に神経質な誰かが、指に純金の指輪をはめている。教会のうしろ側で、誰かが騒ぎだした。

司宰の牧師がむっとして頭を上げた。訓戒を除き、儀式は実質的に終わっていた。警官がどこからともなく現れて、侵入者をいさめている。しばらく大っぴらに口論しているかのようだった。

「いいか、上がらねばならん。生死の問題だ」

こう叫ぶその声は、瞬時にマーク・ベンモアの声だとビートリスが分かった。

ビートリスがぼうっと見たのは、くだらない花束、礼服、それに上流社会の

「挙式は中止だ。言語道断、恐ろしすぎる」

絶え絶えに言う真っ青な顔には、言いようのない恐怖があった。

ビートリスが立ち上がった。何かの悲劇か、新郎のぞっとする顔に災難の相が現れている。しかしながら、卑しく勝ち誇って、ほっとした面構えだ。ビートリスが尋ねた。

「何があったか言って。今なら何でも耐えられます」

「きみの父上だ。扉をこじあけたら、チャールズ卿がベッドで死んでいた。発見時、死後数時間、経っていた」

第五章

マーク・ベンモアが三回も繰り返すと、やがてみんな事の重大さが分かったようだ。大かたの招待客にとっても、衝撃は余りにも大きく、突然だった。

もちろん、やんごとなき方々は花嫁の感情など全く分からないし、大部分が特権階級の宴会客だ。挙式後を楽しみに、夜の劇場を貸し切り、引き続き舞踏会に招待されていた。時節柄、いきな計らいでもあった。

それなのにいま、死が割り込み、何もかも一発で吹き飛ばされた。みんな顔を見合わせ、何が起こったか理解できないかのようだ。この奇妙な不安は、

気の利く

その時、まるで満場一致のように、みなの目が花嫁に釘づけになった。ビートリスがきびすを返し、祭壇の階段を下りて、マークの方へ行くと、マークも抵抗なく歩み寄った。

ビートリスはそこで立ち止まり、片手を額に当て、あたかも全てを理解しようとするかのよう。真っ青だが、平然としていた。

「父が死んだと言いましたか」

「残念ながらそうです。数時間前です。急いで駆けつけたのは、間に合うように……」

とマークが口ごもった。

言葉を止めた。この場にそぐわない恐ろしいことを言おうとしていることに気づいた。ほんの一瞬、ビートリスと二人っきりじゃないということを忘れていた。ビートリスの大きく見開いた

マークが言おうとしたのは、挙式を止めるため間に合うよう駆けつけたということ。ビートリスもそれを察知した。少し赤面している。不謹慎だが、同じことをビートリスも自問していた。

父が死んだという衝撃はまだ胸にグサリと来ておらず、なお自分のことを考える余裕があった。本当にスティーブン・リッチフォードと結婚したのか。挙式は法的に成立したのか。こんな考えは途方もないことだが、そこが肝心だ。ビートリスの両目がかすみ、心臓が痛いほど早まった。

「何か行動すべきじゃないですか」

とマーク。

ビートリスはこの問いかけに茫然自失から我に返った。すぐ行動にとりかかった。あたかも冷水をぶっかけられたようだった。

「ええ、ここに突っ立ってはいられません。マーク、すぐホテルに送ってちょうだい」

妙な場面が奇妙に進行した。新郎が祭壇にぼんやり立ち、手袋をいらいらいじる一方、美しい花嫁衣装を全身にまとったビートリスは、マークの腕をしっかとつかみ、通路をすたすた歩いている。

すべてが終わり、妙な組み合わせの二人が消えたあと、集まった人々が驚きから我に返った。リッチフォードが叫んだ。

「戻ってこい、俺の立場……」

リッチフォードが玄関に飛び出すとっくの先、人妻とマークは二輪馬車に乗り込み、ロイヤルパレスホテルに向かっていた。

それまでに噂がぱっと広まったので、人々が立ち止まり、ツイード服の男をじろじろ見たり、車上の花嫁姿を眺めたり。車上の二人にとっては、少しも異常じゃない。

「結局、父に会えたのですか」

とビートリスが尋ねた。

「いや、そうしようとしたけどね、待つ羽目になった。遅くまで戻られないので、僕は寝てしまった。けさ十一時過ぎに起きた時、チャールズ卿が部屋から出てこないという。起こした方がいいと進言した。さもないと式に遅れるから。誰も起こせなかったから、扉をこじ開けた。そしたら亡くなられていた」

ビートリスは上の空で聞いていた。涙の気配すらない。今までとてもひどい目に会っていたので、泣けなかった。自由の身なのか、そうじゃないのかという恐ろしい疑問が、心から離れなかった。でも、とても異常なようだ。

「父は就寝中に亡くなったのですか」

「わからない。診断した医者の口が堅くて。寝室には誰も入った形跡がない。隣の居間の鍵はかかっていなかった。昨夜、灰色服のレディが出てくるのを見たけれど」

「灰色服のレディですって。マーク、なんて奇遇なのでしょう。パリの劇場で隣にいた人と同じってことですか」

「ああ、そうだ。同じ人だった。これはきみ以外、誰にも話していない。こんなことを言っても、どうしようもないからね」

ビートリスが意味ありげにうなずいた。灰色服のレディ、つまりだんまり屋が何か悪いことをしたとは考えられない。それにしても何であの寡黙な女性が自分の人生に関わるのか、妙だ。

きっと父のチャールズ卿の知り合いに違いない、さもなきゃ、わざわざ居間に行かない。まだホテル内にいるなら、探し出そうと決心した。何か変な秘密がある、突き止めねば。真っ先にそう心に秘めながら、二輪馬車を降りて、物見高い召使いたちの間を抜け、大広間へはいった。

晴れの特別室は既に祝宴客の準備が整っていた。晩餐会場にはご馳走が並んでいる。真っ赤なバラがひときわ輝き、部屋に暖かい雰囲気を出している。陽光がステンドグラスを通して差し込み、銀器やグラスや、赤ワインやシャンパンの金箔を照らしていた。

テーブル中央に大きな白い塔が立っているのを、ビートリスはぼんやりと自分のウェディングケーキだと悟った。ケーキを見て、身震いした。早く暗くならないかと待ち望んだのは、乳白色の婚礼衣装と、ダイヤモンドを見られたくなかったからだ。

いま、ここはとても静かだ。あまりにもむき出しで、ひとけが無い分、ビートリスはほとほと嫌になった。招待客はいないし、来そうにない。おせっかいな支配人が花嫁に何か言っているが、頭にはいらないようだ。マークが気づいて言った。

「マリウス氏が、何か用はないかと聞いています」

「ご親切にどうも。お医者様に会いたいですが。まだここにいると思いますけど。すぐ合わせてください」

医者はまだ退去していなかった。マークがポートワインと、凝ったサンドイッチを小皿に持って来て、ビートリスに勧めた。驚いた事に、おなかがすいている。朝食をとってなかった。危機が去ったいま、正常な食欲が戻った。長い間もがき苦しんだ心労も消えた。

医者が軽くもみ手をしながら入ってきた。不幸な出来事に弔意を表し、呼ばれた時チャールズ卿は既に手遅れで、確実に死後数時間たっていたという。

「確実にそうだと言い切れますか」

とビートリス。

「確実ですな。経験から言えます。チャールズ卿は死後硬直でした。扉を破った時、死後四時間ですな」

と医者のアンドルーが言った。

ほんの一瞬、医者が言い淀み、気安い態度が消えた。

「チャールズ卿の家庭医に会ってから、はっきりさせましょう。自然死に疑いはなく、今のところそれに反する原因は少なくとも見当たりませんな。実際に疑惑があれば、当然検死になります。しかしそれは必要ないと思いますよ」

なんとなくビートリスは不安になった。この医者が何も隠していないなら、きっぱり断定するし、あんなことは言わない。

「よろしければ、父を見たいのですが」

医者が寝室へ先導し、ビートリスの背後で扉をそっと閉めた。階段を降りる時、医者の顔色が少し深刻で不安げだ。

医者が大広間でマークにこう言った。

「君は家族の知り合いのようだな。本件は率直に言って、好ましくない兆しがある。デアル嬢の気持ちを苦しめるつもりはないが、すぐに家庭医に会わねばならない。君は知らんかね」

マークが知っていたのでその情報を教えると、アンドルー医師は深刻に考え込んだまま飛び出して行った。

一方のビートリスは父の亡き骸を前に一人茫然としていた。遺体は一部しか服を着ておらず、突然の病気か発作に襲われたかのように横たわっていた。整った童顔はそのままで、唇はほほ笑んでいるが、顔面に苦しみの表情があった。チャールズ卿の死にざまは生前のまま、つまり死ぬまで派手で、軽率で、気楽だった。

化粧台には飾りボタンとネクタイがきちんと置かれ、その傍らに、手紙が束になっており、明らかに最近受け取ったものだ。ペンナイフで丁寧に開封されているから、読んだことは間違いない。

今になって、ビートリスの眼に涙があふれた。というのも父が優しかった昔を思い出していたからだ。やがて財産を浪費して、シティで取り戻そうとするのだが、幸せな時代が懐かしかった。

気になるようなものは何もない。ただ、真っ赤な絨毯の上に、目立つように電報らしきものが落ちていた。半分に折り畳まれているが、間違いなく電報用紙だ。ここに不審があるとすれば、多分この電報が手掛かりとなろう。ビートリスが紙を拾い、手のひらに広げた。読んで、不可解な顔をした。ぱっとひらめいた。紙をしっかと握り締め、つぶやいた。

「リッチフォードは知っていたんだ。日付がある。だからあの卑怯者はずっと知っていたにちがいない」

ビートリスは父の穏やかな死に顔をちらと見て、我に返った。そそくさと書類を胴着に差し込み、静かに部屋を離れた。

ホテルに入ってからいくらか経過したが、まだ夫なる男は戻って来なかった。変だなと思いつつ、何も言わなかった。花嫁衣装のまま突っ立っているのは何か、むかむかする心地だった。

「どこか部屋で着替えたい。父の遺体が二階に安置されている時に、こんな恰好で歩きまわるのはおぞましい。マーク、私の侍女がどこか近くにいます。申しわけないですが、侍女を探し、ラッシュブロウ令夫人のところへ行かせて、地味な黒服を持って来させてください。わたくしは寝室でこの服を脱ぎます。花嫁衣装を触るだけでもたまらなく嫌です」

ビートリスの侍女がやっと見つかり、ラッシュブロウ令夫人のところへ急行させた。

ビートリスが別室へ入った直後、スティーブン・リッチフォードが到着した。顔面蒼白、不安そう、そのうえ不機嫌で、特にマークに対して仏頂面で憎悪を示した。マークとビートリスのむかしの関係を知っていた。

「キミ、こんな方法で妻を連れ出して、

どうやらどこかで酒を飲んで来たようだ。これを世間では奴の欠点と言わない。

「着替えに行きましたよ。リッチフォードさん、このたびはご愁傷さまでした」

リッチフォードが関係ないという風に両肩をすぼめた。片手がかすかにふるえている。

「チャールズ卿もいい歳だった。自分の健康にたいして気を使っていなかった。実際、いつもむちゃしていた。しかし医者が死因を疑っていないかぎり……」

「全然そうは思えませんけど。どうかしましたか」

とマークが意味ありげに訊いた。

「何でもない、何でもない。神経痛がひどく痛むのでな」

こうリッチフォードが口ごもった。

第六章

やがてビートリスが部屋から地味な黒服で降りてきた。手には、遺体の化粧台にあった電報はもちろん、手紙も持っていた。

この頃になると、大広間に人数が増し、ベリントン大佐も来た。スティーブン・リッチフォードはどこかにずらかった。態度がそわそわ、おたおたしているのをマークは見逃さなかった。

ベリントン大佐が言った。

「皆さんには席をはずしてもらいましょう。とても痛ましいですから。それにもっと状況が悪くなる。アンドルー先生から電話があった。チャールズ卿のかかりつけ医と会ったところ、検死と決まったそうです。私には不審な点は分からないが、そういうことです」

ビートリスが冷静に言った。

「別に驚きません。父の部屋で書類を見つけました。不可解なメモでした。日付が示すようにゆうべ、このホテルで、備え付けの紙に書かれています。手渡しされたことが封筒でわかります。ごらんなさい」

ベリントン大佐が封筒に手を差し伸べた。達筆の手書きを見て、ちょっと驚いた。きっと何か良くないことだなとマークが感づいた。大佐は勇敢な男と自任しているのに、ビートリスをいぶかしげに、ちら見しながら指を震わせて、やおら封筒から手紙を引っ張り出したからだ。

「ええ、大佐に読んでもらいたいのです。そのためわざわざ下に持って来ました」

とビートリス。

「短いようですね。宛先や署名が無いから、一般書類かもしれません」

とベリントン大佐。

ビートリスが冷静に言った。

「封筒に父の名前だけが、たまたま書いてありました。どうか、声に出して読んでください」

大佐が読み上げた。わずか二〜三行だった。内容は、この手紙の受取人に直ちに会うこと、邪魔しても無駄だし、させないとのこと。それ以上書いてない。恐喝でもないし、怒りでもなく、そんな感情の文字は何もなかった。

しかし、この簡単な数行には多くの謎がある。ビートリスに手紙を戻す際、大佐は気が重そうで、震えているようだった。マークが言った。

「この手紙の主を探し出すのが我々の務めです。昨晩このホテルのこの部屋でおそらく誰かが書いた。ホテルに泊まった人にしか書けない。そうであれば、書き手の名前は簡単に突き止められる」

「どうやればできますか。こんな大きなホテルは大勢の客が絶えず出入り……」

とベリントン大佐がとても気弱に言った。

マークが説明を続けた。

「ここには厳格な決まりがあります。素泊まりでも皆、宿泊名簿に記帳しなければなりません。この手紙と署名を比べることができます。この特徴ある肉筆に似た署名が無ければ難しいでしょうが、逆にあった場合は……」

マークが意味深に間を置いた。大佐がひどく動揺している。ビートリスは悲嘆にくれ、後悔しているにもかかわらず、大佐の動揺を見逃さなかった。

「マーク、下の受付へ行ってすぐ調べなさい」

マークが素直に降りて行った。

大佐は突っ立って、一瞬傍観していたが、ビートリスの方へ来て、手をそっと置いて、低い声でこう言った。

「いいですか、こんなことをしても誰の為にもなりません。大間違いしない限り、書き手を知っています。お父さんとの関係や、秘密は知りようがありませんが、手紙を書いた女性は……」

あっ、とビートリスがすぐにひらめいて、

「灰色服のご婦人ですね」

「その通りです。あなたの指摘した女性がまさに灰色服のご婦人と呼ばれる人です。あの筆跡を見た時、衝撃を受けました。秘密にしていただけでなく、長い間、あの灰色服の婦人を探していたのです。チャールズ卿と接点があるなんて全然思わなかったし、昨夜このホテルにいるとは夢にも思いませんでした。この謎がどうあれ、たとえここで殺人があったとしても、あの灰色服のご婦人は全くの潔白です。これ以上言わせないでください、口が裂けても言えません」

ビートリスが同情してうなずいた。そばにいる厳粛で勇敢な軍人がひどく動揺している。実際、こんなに感情的になるとは思わなかった。

「お二人とも信用してします。たぶん灰色服のご婦人は父の生前に最後に会った人でしょう。恐ろしい知らせを教えたのかもしれません。そのせいでショックを受けて死んだのかもしれません。もう一人、事情を知っている人が……」

「どういうことですか」

とベリントン大佐。

「何でもありません、喋りすぎました。全くわたくしごとですし、おそらく父の死とは関係ないでしょう。ああ、マークがあと五分早く来ていたら」

ベリントン大佐がビートリスの心情を確実に読みとって、静かに言った。

「かわいそうに、ちょっとした瞬間に、なんて人生は左右されるのでしょう。でも……」

「そうです、疑問があります。ベリントン大佐、今も分からないのです。わたくしスティーブン・リッチフォードと結婚したのですか、それともしていないのですか」

ビートリスが熱くささやいた。大広間は常に人が出入りし、もうチャールズ卿の死など忘れ去られている。

「私には言えませんな。世事にうといですから。見たところ、結婚式は終わって、指輪もはめていますから……」

ビートリスが指にはまった金の指輪をいじりながら言った。

「結婚したとお考えですね。いまから確かめます。式は完全に終わっていません、訓戒もないし、戸籍簿に署名していません。自由になりたければ自由の身です。今日確かめたあかつきには……」

またしてもビートリスが中断したのは、喋りすぎたと悟ったからだ。顔に安堵の表情を浮かべたのは、マークが近づいてきたのを見た時だ。やきもきして

「どう、何か、何か収穫がありましたか」

「ほんの一部だが成功した。宿泊名簿で、ある女性客の署名と筆跡が完全に一致した。きのう来たことが、署名の反対側に書いてあった。メイドも連れず、わずかな手荷物で、ビーコン・ライト夫人と名乗ってる」

とマーク。

ビートリスがオウム返しに言った。

「ビーコン・ライトですって。ペンネームみたい、女流作家が名乗る偽名です。余りに変過ぎて本名じゃない。確かにその女性が父にあの手紙を書いたのですか」

「間違いないよ。筆跡が全く同じだ。ビーコン・ライト夫人は昨夜、赤の広間で食事して、泊まったようだ。早々と朝食をとり、ホテルの支払いをして、出発した。フロント係によれば、行先は分からないそうだが、小さな荷物を二輪馬車に乗せて、いの一番にピーター・ロビンソン家へ向かったとか。以上で全てだ」

差し当たりそれ以上情報はなく、ほとんどやることもなかった。

やがて、警察臭をさせた背の高い堅物男がやって来て、チャールズ卿の特別室を見せてくれと言ってきた。男の話によれば、死亡した准男爵のかかりつけ医が本署に来て、検死の要請をしたそうで、明日一〇時に決まったとのこと。

そういうことだから、特別室を封鎖して、警察の封印を押すという。みなに厄介をかけ、デアル嬢に迷惑をかけることを、警部補が心から詫びたが、ビートリス・デアルは警察の仕事だと割り切った。

そのときスティーブン・リッチフォールドが現れた。ビートリスは混乱してぼうっとなっていたが、リッチフォードが酒を飲んでいることに気づかざるを得なかった。ことがことだけに、一層目立った。

リッチフォードが吠えた。

「しかし、なんでこんな大騒ぎをするんだ。検死の必要はない。アズウィン医師が最近たびたび俺に言ってたぞ、チャールズ卿は心臓にずいぶん負担をかけ過ぎるからやばいと。検死なんて止めろ」

警部補が丁寧に言った。

「とても申しわけないですが、既に個人の手を離れました。アズウィン医師とアンドルー医師のお二人が検死を申し渡して、我々に通告しましたから、いま変更と言われても、警部が許可するか分かりません」

リッチフォードは今にも感情を爆発させそうだったが、ぐっと抑えた。なれなれしくビートリスの腕に片手を置いた。敵の指が震えているのを感じた。リッチフォードが仏頂面で言った。

「わかった、そういう決定なら、これ以上言わない。一日中、ここに突っ立っていてもしょうがない。ビートリス、キミに言いたいことがある」

「いいわよ。わたくしも言い分があります。わたくしの居間へ行きましょう。ベリントン大佐、このホテルから行かないでください。またお力をお借りするかもしれませんので」

リッチフォードのきつい口元がピクピク震えた。しかし何も言わなかった。ビートリスと二人っきりになり、居間の扉を閉めるまで、一言もしゃべらなかった。ビートリスに椅子をすすめた。しかしビートリスは無視した。

「とても扱いにくいなあ、俺の妻は……」

「要点が早くてありがたい。あなたの妻ですって。あなたの妻ではありません。式は完全に終わってないし、戸籍簿に署名もしていませんから。わたくしの気持ちはずっとご存知でしょう。いままで隠そうとしたことなど一切ありません。もし父が死んだと知っていたら、いや教会へ行く途中に死んだら、絶対にスティーブン・リッチフォード夫人なんかになっていません。父の名誉を救うために、いけにえに同意した。父は何の連絡もなく亡くなりました。知ってさえいたら、知ってさえいたら」

つぶやき同然ながら、リッチフォードの胸にぐさりと刺さり、どんな軽蔑や嘲笑もかなわないほどだった。いかに嫌ってさげすんでいるか、当人に知らしめた。

「誰も知らなかった、可能性もなかったし」

とリッチフォードがせせら笑った。

ビートリスがリッチフォードに詰め寄り、ほほを怒りで染め、両目をメラメラ光らせ、叫んだ。

「うそだ、ひきょうなうそだ。父の遺体を見た男が一人いる。反論できない方法で、証明してやる。父の死後、一人の男が部屋に入ってきた。男は父が横たわっているのを見て、誰にも通報せず、そっと抜け出した。あなたは冷笑してこう言うかもしれない、そんなことは不可能だ、そんなことをしても該当者にとっては何も得るものが無い。でも前に言った通り、証明してみせます。わたくしの手元にある電報を見てちょうだい。今日の朝一〇時前に、宛名の人物へ送られている。明らかに株式取引に関係しています。住所ははっきりしている。電報の配達時間も明瞭だ。これを父の遺体のそばで見つけた。父の部屋でこの電報を落とす可能性のあるひとは、宛先の人物にほかなりません。だからこの人は父の死を知っていた。でも、なんの通報もしなかった。なぜ?」

「とうぜん、もちろん、えーと、わけは説明できる……」

とリッチフォードが口ごもった。

「いいえ。電報はあなた宛てです。父を訪ねて来たのはあなたです。父が亡くなったのを知って、うろたえて電報を落とした。そのときこう考えた、もし結婚式を延期したら、二度と挙式できない、それに嫌われていることも知っていた。扉に鍵をかけて、通報せず、結婚式を進める決心をした。これで、うろたえている説明がつくし、酒を飲んだ理由も分かる。卑怯な悪党だ。反論できますか」

リッチフォードが不機嫌に尋ねた。

「なにをするつもりだ」

「いますぐわたくしを放さないと、神に誓って、真相をぶちまけます」

第七章

リッチフォードが仁王立ち、激怒してぶるぶる震えている。ビートリスに全てを感づかれたという漠然とした恐怖から逃れられなかった。

一方のビートリスはこの悪魔のしかめっ面を見るにつけ、鳥肌が立った。この男といつも一緒にいて同居なんて、到底できそうにない。

父を亡くし、将来は真っ暗で絶望的だが、いま活力と勇気を感じ、いままではずっと別人だったような気がする。同時に希望も湧き、若さと元気とが相まって、気分はすっきりだ。

この男と生活する必要はないし、あらゆる言い訳をして、同居なんかしない。差し当たり、挙式の可否はどうでもいい。おそらく法律上からはこの男の妻かもしれないし、同居を強いられるかもしれない。しかしいま、手元に武器があるし、使い方も知っている。

リッチフォードがすごんだ。

「その電報をよこせ、すぐ渡せ」

明らかに威嚇する態度で前進してきた。もし暴力で目的が得られるなら、おそらく止めないだろう。でも、ビートリスはひるまなかった。

「そんなことはさせない。体よく殴ってやる、そんな目つきだ。力づくで、電報は奪われるかもしれないが、警告しておく。抵抗なしに渡さない。ホテル中に響く大声を出してやる。あなたとは行かないし、いますぐ別れる。ぜんぜんこわくない」

その刹那、腕力をふるうかのようだった。リッチフォードが、ののしると同時にビートリスの手首をつかんで、手元へぐっと引き寄せた。顔面に一発食らわせれば、ビートリスなど足元に倒れて、貴重な電報を楽々奪えたかもしれない。だがいやしくも、自分の感情を長いこと抑えてきたリッチフォードだ、ぐっとこらえた。唇に造り笑いをうかべて言った。

「子供みたいに痴話喧嘩するのは止めよう。よく見破ったな。けさキミのお父さんのところへ行ったよ。会わざるを得ない緊急理由があった。純粋に仕事がらみだから、いま内容に深入りしない。扉に鍵がかっていたのに、俺が部屋に入れたわけを説明しよう。キミと結婚して、家を構える前に、この特別室を所有していたのさ」

「お話しは以上ですべてですか」

とビートリスが冷静に訊いた。

「ああ、そういうことだ。とにかくこの特別室は明け渡していないから、鍵はまだ持っている。その鍵でキミのお父さんに会いに行って、誰にも気づかれなかった。その電報を見せるつもりだったが、キミの手に渡った。チャールズ卿が死んでいるのを見た時、驚いた。うろたえて電報を落として、気づかなかった。ここまで、納得したか」

「納得しました。執念深いやら、ずる賢いやらには脱帽します。一瞬で秘策を考えつくなんて。もし通報していたら、数分で真相が知れ渡ったはずです。通報すれば、結婚はありえない。そこで賭けに打って出た。運が勇者に味方するのはいつものこと。あと戻りできないところまで何事も起こらず、挙式した。でもあなたが計算できなかったことが一つあります。もはや、父が駆け引きの人質じゃないことです」

ビートリスが冷静に整然と話している。いまや勝ち目は自分の手中にある。そしてこの瞬間から、リッチフォードが二度とビートリスを欲しがらなくなったのは、永遠に失ったと悟ったからだ。ビートリスが続けた。

「父が死んだので、わたくしは自由の身です。父は死に、誰も手出しできません。きのう亡くなっていたら、御承知のように結婚は破談になったでしょう。わたくしにも運が向いてきました。もしこの悲劇が起こらなかったら、結婚の誓いを尊重して、良妻として仕えるはずだったでしょう。結婚を憎み、忌み嫌ったでしょうが、そのうち慣れたに違いありません。しかし、あなたが

またしてもリッチフォードの目に、激しい怒りと、恐怖が入り混じった。リッチフォードがだみ声で吠えた。

「バカなことを言うな。どうやって生活していくんだ。俺の妻だから、俺が生きている間は誰とも結婚できないぞ。かわいい顔をしてるが、いまとなっちゃ全く役に立たん」

ビートリスが反論した。

「体力と勇気があります。大いに役立ちます。最悪になったら、お店で働きます。親戚のラッシュブロウ家も……」

「そんなことをしたら、ラッシュブロウ令夫人はキミを見捨てる。ご立腹だろうよ」

「そのときは自活します。口出しはさせません。あなたは訳ありで、恐ろし過ぎて何も言えないはずです」

「それじゃ、結婚の贈り物は? ダイヤの類は?」

とリッチフォードが小声で尋ねた。

「贈り物は全部返します。あそこで私服がダイヤを監視しています。あの中にダイヤがあります。無事に返します。これ以上、お話することはありません」

こう言って、ビートリスは廊下に出て、リッチフォードのわきを堂々と通った。リッチフォードにしてみれば、突然すべてを失い、邪魔されて、言い負かされてしまった。

かっとなって、ビートリスの両肩をわしづかみにした。ビートリスが痛いっ、と悲鳴を上げて、あたりに助けを求めた。まったくの不意打ちだった。

時を同じくして、マーク・ベンモアが自室から出るところだった。一目で状況が分かった。

ひとっ飛びで、リッチフォードのそばに来て、両手をもぎ取った。リッチフォードがののしって、後ろを振り向き、かねての好敵手に、殴りかかった。でもいち早くマークの拳骨がガツンと命中し、リッチフォードは床に崩れ落ち、額に青あざができた。痛そうに、ふらふらと立ちあがった。

「腕っぷしは俺以上だな。だがな、お前を打ち負かす別な方法があるぞ。身辺に気をつけろ」

その捨て

マークはそれを聞いて、笑ってから襟を正し、ため息をついた。

「ビートリス、これはいったいどういうこと? 奴がきみに手をかけて、そのすぐあときみが……。二の句が継げない」

「マーク、まったく理由がないわけじゃない。でもお互いに合意しました。今後スティーブン・リッチフォードと同じ屋根の下に住むことはありません」

マークが熱く言った。

「そうか、ありがたい。予想外のことが起こったんだ」

ビートリスが簡単に説明すると、マークは興味深く聞いた。顔に深い嫌悪を示したのは、ビートリスが話し終わり、あの電報を渡した時だった。それと同時に、ビートリスの気持ちは、ほとんど解放された心地だった。

「まさに悪党の暴力だな、ビートリス。場合によっちゃ最悪になっていたかもしれない。たとえば、この電報を取られたかもしれない。でも、きみのおかげで、主導権はきみの手中にある。奴を拒んで、同居しないというのは絶対に正しい。奴はもうきみを妨害しないよ、ビートリス。きみが純粋で、堕落してないことが分かってうれしい。それで、これからどうする?」

ビートリスが、かすかにほほ笑んで言った。

「まだ考えていません。二〜三日ラッシュブロウ家にお世話になります。父の件が一段落したら、何かやることがあるでしょう。それに宝石も少し持っていますから、数百ポンドになるでしょう。何か出来ることを見つけます」

マークは口をキッと閉じて、出かかった愛の言葉をぐっと抑えた。そんなことを言う時間がなかった。いままで愛してきた女性をだまし取られた気がしていたが、ありがたいことに、スティーブン・リッチフォードのそばで長い鎖に引きずられている姿を想像しなくていい。それにビートリスは何か仕事を見つけるという、きっとそうするだろうと感じた。

「ビートリス、数日で戻って会いに来る。きみは偶然ひどいことになってあの男に捕まったが、まだ僕のものだ。どんなことをしても助けてやる。ビートリスの行くところ、神のお恵みがありますように」

マークがかがんで、ビートリスの手に優しくキスをして、階段を下りて行った。いまや留まる必要がなくなった。ビートリスは友人のところへ行くだろうし、リッチフォードとビートリスの奇妙な結婚が破局したことは、これから何日も噂スズメの餌食になるだろう。

マークがこんなことを考えながら、昼飯を食べるために大食堂へ降りて行った。心底、悲しくて気分がよくなかったが、それでも人は食わねばならない。だが満席なので、食べられそうにない。

最後の席をリッチフォードが取り、向かい席を見ればベリントン大佐が座っている。リッチフォードは、むしろどこか離れて座りたかっただろうが、仕方がなかった。

大佐が相手の無愛想な会釈に、そっけなく頭を下げた。この勇敢な軍人は、リッチフォードの属する階級を、あからさまに嫌っている。でもリッチフォードがここに来ても全然おかしくない。ビートリスが自室に引きこもっているから当然だ。この時ベリントン大佐は電報のことは一切聞いていなかった。

見事な料理メニューがずらり並んだ凝った紙片を、給仕が渡した時、リッチフォードが怒ってこう言った。

「そんなクズはいらん。真っ当な英国人に、外国産の猫のえさ肉など、何の足しになるか。ステーキと、普通のポテトと、ブランデーのデカンターを持って来い」

ステーキの配膳前にブランデーが来ると、リッチフォードは自分でついでガブガブ飲んだ。

大佐がちょっと驚いた。筋金入りの絶対禁酒主義者だと何回も聞いていたからだ。普通の酒飲みというだけで、いつも軽蔑していたのに。

リッチフォードが文句を言った。

「いつまで待たせるんだ。シティへ行ったら、ステーキは三〇分で食べる。おお、やっと来たか、さて、それでは……」

リッチフォードが文句をやめて、熱いステーキ皿を変な目でじっと見て、チッチッと舌打ちをした。一瞬ベリントン大佐は向かいの奴っこさんが何かかんしゃくを起したように思われた。

リッチフォードが声を詰まらせた。

「塩が乗ってるぞ。誰が勝手に置いたんだ……」

それ以上言わなかった。あとは言葉が出なかった。給仕は同情したが、自分のせいじゃない。なるほど、塩がこんもりだ。

「確かに塩でございます。気づきませんでした。

グラスを口に含んだベリントン大佐の歯が、カチカチ鳴り、一瞬にして、合い席のリッチフォードのように青ざめた。

リッチフォードは給仕を追っ払って、テーブルからふらふら立ち上がり、水も飲まず、残りのブランデーをぐいと飲みほした。幽霊のように、部屋を横切った。

まっすぐ自在扉を通りぬけると、ベリントン大佐も立ちあがり、あとに続いた。遠くでリッチフォードが二輪馬車に乗るのが見えた。

大佐も二輪馬車を呼んだ。明らかにリッチフォードに知られたくなかった。御者が尋ねた。

「旦那、どちらまで」

ベリントン大佐が早口で言った。

「見られない様にあの馬車をつけろ。うまくやれば一ポンド金貨をはずむ。さあ行け」

第八章

御者が抜け目なくウィンクして、帽子に触った。ベリントン大佐は二輪馬車にもたれ、物思いにふけり、煙草に火をつけて、くゆらした。日焼けした顔が異常に青ざめ、思案げだ。

ごく平凡な事のようだが、明らかに尋常でない気がした。真っ昼間、ロンドンで軍服姿の軍人が二輪馬車に乗っても、特に興味を引くことはない。大佐は何かあると踏んだ。独り言をつぶやいた。

「かわいそうに。ビートリスの運命は悲惨だが、これほど残酷だとは思わなかった。救うために何かしなくては。運が良かったのは、闇の人間性にいつも興味を持っていたことだ。一般人には全く普通としか見えない事も重大事とわかる。たとえば、あの弾丸の形をした何の変哲もない

追跡は確実に長くなった。というのも、ロンドンの半分を突っ切っているように思われたからだ。やがて前の二輪馬車が止まると、御者が小さな覗き穴から見おろして、指図を仰いだ。

「旦那、前の紳士が降りられます。角の家で止まりました」

「並足で通り過ぎて、どの家に入ったか確認しろ。そのあと、お前に指示する。家を間違えるなよ」

馬車がやっと止まった。家も分かった。ちょっと行き過ぎていた。御者には走行距離より多額の一ポンド金貨をやって、喜ばせて解放した。大佐はえりを立て、帽子を目深にかぶり、後戻りした。

リッチフォードが入った家を、疑惑を持たれず、十分に品定めすることができた。道路の反対側に木々があり、その下に椅子が数脚あったからだ。ここはロンドンのかなり開けた場所で、片側に一戸建てが並んでおり、公園に向いている。いわゆる高級住宅で、少なくとも二五〇年は経っている。

金持らしく、階段は大理石、広い出入り門の右側に温室があり、うしろに趣味のいい庭がある。地階はない。上階の乳白ガラス窓を通し、電灯が引かれていることがわかる。

ベリントン大佐が疲れたふりをして木の下の椅子に座り、独り言を言った。

「普通じゃない、実に異常だ。塩を弾丸の形にするような風習の紳士なら、普通こんな家族向け一戸建ては嫌いなはず。でも大金持ちなら、好む人もいるかも知れない。オードリ地区百番地か。連中のたまり場だな。ところでどこだ?」

いいところで通りがかりの巡査がこの質問に答えてくれた。オードリ地区はワンダワースコモンの裏側にあり、郊外の高級地区だとか。

巡査が親切なのは、ベリントン大佐を一目で将校と認め、自分もかつて兵士だったからだ。知っている情報を全部教えた。

「オードリ地区には裕福なシティの紳士が住んでおられます。別な大佐もお住まいです。東シャラップシャ連隊長のフォリ大佐であります」

「むかし大学で同じ釜の飯を食った親友だ。私もその連隊長のフォリ大佐に従軍した。どの家にお住まいか」

警官が歯を見せて喜んだ。

「一四番地であります。失礼ですが、ベリントン大佐じゃございませんか。本官は第一次エジプト戦争でずっと一緒でありました」

ベリントン大佐が幸運に感謝した。まさに欲しい情報があった。

「いつかまた一緒に戦うことがあろう。キミのことはよく覚えておこう。ところで名前は? マックリンか、ありがとう。あそこの百番地に住んでいる人物を教えてくれないか。くだらぬ好奇心から聞いているのではない」

「紳士の名前は存じませんが、調べることは可能であります。長く住んではいません。本官の知る限り、善良な召使いが数人、紳士や淑女はおらず、慢性の病人のような主人がおります。ほろ付き車椅子で移動しております。車椅子は当局から借りています。老人ではないようですが、目元まで衣装で包んでいるので、何とも言えません。衰弱して青白く見えます」

ベリントン大佐が何事かつぶやいて、眉をしかめた。明らかにこの情報に相当戸惑っている。

「妙だな、実に妙だ。マックリン巡査、別に隠すつもりはないが、このオードリ地区百番地のことを全て知りたい。しっかり見張って、出来るだけ情報を集めてくれ。召使いから聞き出すように。その価値があると分かったら直ちに手紙をくれ。私の名刺だ。今はこれ以上ここに留まれない」

巡査はヘルメットを触り、大またで去った。ベリントン大佐も木陰をずんずん歩き、やっとオードリ地区を抜けた。住宅街を離れると、馬車を呼び止め、町へ舞い戻った。

一方のリッチフォードは後をつけられていることなど全く知らず、ワンダワース通りへ出た。ちっとも、羨望の有力者とか、今をときめく威勢のいい億万長者のようではなかった。

不機嫌な顔は青白く、唇は震え、真っ赤な目はしこたま飲んだブランデーで血走っていた。市場で度々仕手戦を演じる手、その手が妙に震えて、オードリ地区百番地のベルを押した。

制服の住込み女給が、不審とか怪訝な顔をせず、扉を開けた。

「サトーリス氏が会いたいとの連絡を、ロイヤルパレスホテルでもらった。今来たと伝えてくれ」

制服女給は応接室の扉を開いて、リッチフォードを案内した。通りを望む広い部屋だが、まったく独創性は感じない。

家具は整然と充実しており、いかにも金回りのいいシティ金融業者の邸宅にふさわしい。有名な画家の絵がかかり、絨毯はこけのようにふさふさだ。ここにはリッチフォードを怖がらせたり、ビビらせたりするものは何一つない。

リッチフォードは不安そうに部屋をうろついて、ちょっとした物音にもびくついていたが、やがて女給が戻って来て、こっちへお越しくださいと言った。

通路をついて行くと、家の裏側に案内され、はいった部屋は大きな温室になっていた。豪華な部屋は最高に装備され、花々が一面に咲き、巨大なドーム屋根が

「来てくれましたか。かの偉大なリッチフォードさんがいらした。こんな良いときにお呼び立てして、申しわけないですが、招かないわけにはいきません」

その声には、少し皮肉があった。リッチフォードが中に進み、別な椅子を取って、病人の横に座った。

自称カール・サトーリスという男の顔は大理石のように青白く、羊皮紙のようにしなび、角張り額に、もじゃもじゃの金髪がかかり、唇はちょっと残忍な感じがする。黒い瞳は生気と活力の印象を与えるものの、身体の貧弱さには驚く。しかし相手を見据える眼力は、人を震いあがらせる威力があった。

「いったい今ごろ何の用だ」

とリッチフォードが吠えた。

「リッチフォードさん、病人にそんな風に言わないでください。私がこの花のように繊細だということをお忘れではありませんか。あなたに来て観てほしいとお願いしたのはこの花のためです。最後にここを見られてから、全面改装しました。気心の知れた仲間と芸術の喜びを分かち合うのは、よろしいではありませんか」

すると、リッチフォードが怒って突っかかった。

「花なんかくそ食らえだ。お前はなんて残酷で、冷たいんだ。相も変わらず、死ぬまで同じだろうよ」

サトーリスが笑った。

「フフフ、何がまずいことでも。そんなに不機嫌な顔をして。では早速用件にかかりましょう。チャールズ・デアル卿が亡くなったと知りました。いますべてを知りたいのですが。原因は何ですか」

「知るもんか。歳だったし、遊び過ぎたのさ。それがすべてだ。最初に見つけたのは俺だけど」

「そうですか。でも夕刊紙には何も」

「簡単だ、夕刊各紙は何も知らないからだ。けさ早く、チャールズ卿がベッドで死んでいるのを発見した。でも一言も喋らなかった。知っての通り、娘と結婚する予定だったからだ。もちろんこの件はよく知ってるよな。もし死亡を公表したら、ビートリスなら当然感づく。俺から自由になるってことだし、父の不始末からも逃げられるし、教会の祭壇に出て来ないだろう。だから、鍵を掛けて、用心して何も喋らなかったのさ、サトーリスさん」

車いすの小男が小声で、けなした。

「うまくやりましたな、両親や故国のほまれですな。それで」

「当然、結婚式だ。ラッシュブロウ領主はデアル家の家長だから、ビートリスを新郎に渡す。チャールズ卿が現れなくても誰も不思議に思わない、いままで約束に間に合ったためしがないからだ。こうして式は終わった」

またしても、この小男が邪悪な調子で体をゆすった。

「新婦は何も知らないのですか。そのうち話した方がいいですよ、それほど君を愛してないから。ホッホッホ、つい冗談を言ってしまった」

今度はリッチフォードが笑い、そのあと顔がどす黒く変わった。残りの話を続けた。車いすの小男はだんだん無口になった。顔色がいつもより羊皮紙みたいに白くなった。両目に奇妙な火花が散った。

「では会うそこそこに、妻に逃げられましたか。馬鹿ですねえ、極めつけのバカだ。新婦がしゃべれば、君に疑惑が降りかかるよ。もし誰かが大騒ぎして、検死みたいなことを要求したら……」

「いずれにしろ、検死を行うことになった。アンドルー先生が始めから検死を主張して、家族医のアズウィン先生も同意した。俺がホテルを出る前に、警察が来て、特別室を封鎖した。しかし、なんでこんなに騒ぐのだ」

車いすの小男がしーっと口に当てて、

「黙れ、このアホ。考えてもみなさい。君が電報を落とした愚かな行為で、私たちは破滅しそうだ。全部話して聞かせるから、君もそう思うさ。このバカ者」

「何故だ。チャールズ卿が死ぬなんてどうやって分かる? もし自然死で、殺人じゃなかったら……」

「ああ、もしそうだったらな。多分私の悪い癖だろうが、君を完全に信用してない。いいか、リッチフォード君、確かなことが一つある。今から明日の今頃まで、何があろうとチャールズ・デアル卿を検死させてはならない」

こういいながら、激しく息をヒューッと吸い込んだ。車いすから立ち上がろうとしたが、力が無いため、くそっとののしって、尻もちをついた。

「扉の方へ車いすを押してくれ。書斎の後ろの小部屋へ連れてってくれ、君が案内された部屋だ。見せるものがある、計画を話してやる。今晩は君の残酷で荒っぽい勇気が必要だ」

ゴム車輪の車いすが小部屋に入ると、バネ式扉が静かに閉まり、その時、背後の温室から、花々をかきわけて一人の女性が入室してきた。

用心深く扉のところへ行き、そっと閉めた。明かりが当たって、照らし出された悲しそうな青白い顔は、灰色服のレディ、そう、あのくちなしの花だった。

第九章

やっと一人になれて、ビートリスが安堵した。今は持ち物をまとめて、ホテルを出ること以外、何もすることがない。

あした朝一○時に父のチャールズ卿を検死すると、警察が既に通知しているが、単なる決まりだろう。持ち物はまとめてチャールズ卿の化粧室に置きっぱなしだが、その扉は封鎖されてないので、あした全部送ってもらうことにした。

スティーブン・リッチフォードからもらった豪華なダイヤ等の高価な贈り物のことはすっかり忘れていた。幾分疲れ気味の探偵がずっと宝石を監視している部屋は大広間の横にあり、新婚用の朝食が用意されていた。でもビートリスの頭からすっぽり抜けていた。

ラッシュブロウ令夫人が私室でお茶を一人で飲んでいるときに、ビートリスがはいってきた。

小柄でかわいい令夫人はいつもより愛想がよくないようで、不機嫌なようだった。最近ブリッジで大金をすったけれど、そのゲームは夫が認めていない。夫は、無知で頑固でわがままで小柄な妻がとても好きだったが、ギャンブルは許さず、そのため令夫人は賭け事を断念せざるを得なかった。

令夫人は自分のこと以外何も気に留めなかったけれど、ビートリスにすこし興味を示した。令夫人がいらついて尋ねた。

「あなた、ここでなにしているの? 夫はどこ?」

「存じません。こんな状況で新婚生活を始めるなんて、想像できないでしょう」

「ビートリス、バカなことを言うんじゃありません。とんでもないことですよ。正しいやり方は静かなホテルへ行って、お上品にお食事して、葬式が終わるまで喪に服すことです。もちろんとても

ビートリスが穏やかに尋ねた。

「わたくしが幸運ですって」

「ビートリス、幸運なんてもんじゃありませんよ。なるほどスティーブン・リッチフォードは理想的な夫とは呼べませんが、とてつもないお金持ち……」

「アデラおばさま、そんなことはどうでもいいの。あの男は下品で、恥知らずの悪党です。始めからずっと嫌いで憎んでいました。父の為に結婚を承諾しただけです。アデラおばさま、けさ父の寝室で見つけたことを話します」

ビートリスが簡単に説明した。でも叔母から同情を引き出そうと期待しても、失望の憂き目を見るだけだ。小柄な叔母は大きな肘掛椅子に座ってびくともせず、顔には軽蔑の笑みすらあった。

「おや、まあ、些細なことで大騒ぎね。あのお方はあなたに敬意を払っているように見えますけど。もしわたくしがあなたの立場なら、夫を尻に敷くまでは何も言わないけど。ビートリス、あまり深刻に考えないことね」

ビートリスはひとりでに涙が出るのを感じた。今日はひどい重荷を背負わされ、散々振り回されたので、心底もっと同情が欲しかった。以前、ラッシュブロウ令夫人には心なんてないと皆が言っていたが、まさしくそのようだ。

ビートリスが口ごもって言った。

「つまり……わたくしに……そうしろと……」

「当然、そうですとも、おバカさんね。お金がすべてよ。わたくしがラッシュブロウと結婚したのは、条件が最高だったからよ。それに売り時をにがしたくなかった。全ておかねのためよ。大金持ちなら、色魔とでも結婚したわ。それなのに、あなたときたら、そこに座って、スティーブン・リッチフォードと別れるという」

「もう二度とあの人とは話したくありません。終わったのです。お金も無くし、未来も無くし、何かも無くしました。でもスティーブン・リッチフォードのところへは戻りません」

とうとう令夫人がほんとうに怒って、叫んだ。

「すごいスキャンダルになりますよ。被害者づらして、誰か現れるまで、ここで油を売っているのでしょ。亭主のラッシュブロウなら、あなたの方につくかもしれない、なんたって役立たずのおかしな人なんだから。でもわたくしはあなたにくみしませんよ。ビートリス、現実問題として、この邸宅には置けません。わたくしはリッチフォードの方が好きです。チップをはずむし、ブリッジのつけも度々払ってくれますから。夕食にでも来てくれないかしら……」

ビートリスが自尊心をバネに、すっくと立ち上がった。うまくあしらわれたが、冷酷、強情、無慈悲、その趣旨は実質上ビートリスに家から出て行けということだ。本心では、とにかく泊まるところを見つけるまで、ここに数週間いたかった。ホテルから荷物を送らなかったことを思い出してホッとした。

ビートリスが冷静に言い返した。

「これ以上はっきりおっしゃらなくて結構です。社交界の名士たちの目には、わたくしの行為は愚かに見えるでしょうから、わたくしをいまここに置けないのでしょう。よくわかりました、フランクおじさまにはお願いしません、お願いすれば何とおっしゃるか想像がつきますけど。それでもおばさまのおもてなしは非難致しません。あからさまに出て行けとおっしゃっても」

ビートリスが立ち上がって、扉の方へ歩いて行った。ラッシュブロウ令夫人は少し頭をあげたまま、フランス小説を読み始めた。ビートリスがはいってきたとき読みかけていた本だ。こうして一丁上がりという風に、そしてまたビートリスのバカな行為は、上流社会がこう判断するのよと伝えた。

一方のビートリスはロイヤルパレスホテルに帰る道すがら、とても気が重かった。厳しいことが起こりそうな予感があった。

金もなかった、金貨が一枚かそこら財布にあるだけだった。身に着けていた宝石のほとんどを取りはずした。古風なデザインのダイヤ腕輪だけはとっておいた。いまや見るのも嫌だったし、富やお金を思わせるものは嫌だった。

堅く決心して、ボンド通りの大きな宝石店にはいった。お店はお馴染みだった。女性が好きなバカ高いくだらない物を長年、一族に提供してきた。店長がすぐやって来て、用件を

ホテルの支配人が同情した。あいにく満室だったが、亡父チャールズ卿の居間と化粧室に居座り、そこにベッドを造れるだろう。リッチフォード夫人という呼び名に驚いたビートリスは、はたしてあの贈り物を処分していいのだろうか。

「すっかり忘れておりました。身近な宝石以外は、全部金庫にしまっておいてください。ダイヤはいくつか、すぐリッチフォード氏に渡します。お手を煩わしてすみません」

親切な支配人は全然苦じゃない。当然リッチフォード夫人なら、何事もお手を煩わさなくていい。ビートリスが疲れ果て足を引きずり夕食に行く気分は、何も食べたくないかのようだった。きらびやかに着飾った群衆が、自分を悲しそうに見ていた。夕食後、皆から離れて、応接室に腰かけた。

外国人風の

「お邪魔でなかったかしら。とても悲しいときですもの。いままで父上がデラモリ伯爵夫人のことを話すのを聞いたことはありませんか」

ビートリスがはっきり思い出した。父が称賛して同伯爵夫人のことを話すのをよく聞いたものだ。デラモリ伯爵夫人が思い出したように悲しげに笑った。

「ふふふ、いいお友達でしたのよ。あなたがとてもお小さい頃、パリで会ったのを思い出します。あなたのお母様が亡くなる直前でした。チョコレートが大好きだったのを思い出します」

ビートリスを慰めるように、とりとめなく楽しげに話した。次第に少しずつ、ビートリスの信用を得た。同伯爵夫人に洗いざらい話したことに気づいて、ちょっとびっくりだ。

「その通りですよ。気持ちが第一、いつも気持ちを第一にしなさい。幸せへの唯一の方法です。お父上はわたくしの親友でした。あなたともお友達になれそうです。わたくしには子供がありません。娘が一人いたのですが、生きていればあなたぐらいの年齢でしょう」

伯爵夫人が深いため息をついた。

「娘がそうなったら、あなたのような運命は絶対に放っておきません。数日中にパリのやかたに帰ります。静かで退屈でしょうが、とても神経が落ち着きます。ご一緒に来てくださると大変うれしいのですが」

ビートリスが思いやりのある相手に涙ながらに感謝した。ごたごたが始まって以来はじめて、女性らしい情けにふれ、心を打たれた。

「とてもありがとうございます。まさに今のわたくしに必要な友人です。わたくしのような単なる見知らぬ者に、このようなご親切を思いますと……」

当の伯爵夫人が陽気に言った。

「気にしないでください。まずその恐ろしい男を厄介払いしましょう。あんな豪華なダイヤなんか返しなさい。ええダイヤのことは知っていますよ、新聞記事で読みましたから。もう返したでしょう」

「いいえ、いまはわたくしの化粧室にあります」

「まあ、なんてうかつなお嬢さん。価値が少しもお分かりになってないようですね。あれ、大将、こんな夜更けに何のご用ですか」

上背のある軍人が二人のところへぶらりとやってきた。とても若い。ガスタング大将と紹介され、ビートリスの片手に腰をかがめてあいさつした。

「会えて嬉しいですな。父上とはいささか知り合いでした。伯爵夫人、あなたのメイドが廊下をうろうろして、服の仕立屋のことで探していましたよ」

「まあ、すっかり忘れていました。あなたはここにいて、わたくしが戻るまで大将とお話してください。すぐ戻ります。仕立屋には悩みます。出来るだけ早く戻ります」

大将の態度は穏やかで、言葉も滑らかだった。ビートリスはただ頭を後ろに傾け、時々ちょっと笑うしかなかった。

不意に大将が言葉を止めた。あまりに突然だったので、ビートリスが見上げると、大将の顔色が真っ青で、動揺している。

「ご気分がよくないのでは? 部屋が暖か過ぎるのではありませんか」

大将が何事か口走り、頭を下げ、たったいま客間にはいってきた男の視線を避けるようにした。男がビートリスに話しかけようと振り向いたとき、大将は何事か電報のことをぶつくさ言いながら、ビートリスのそばからスッといなくなった。大将が消えた途端に、ビートリスの背筋に冷たいものが走った。

結局、両人のことは何も分からなかった。こんな経験は誰にでもあるのかもしれない。このとき、もうひとつハッと思い出したのは、あの見知らぬ伯爵夫人にダイヤが化粧室にあることを話したことだ。もし二人が結託していたら……。

もはやこんな重要なことをあれこれ考えてはいられない。客間から階段を駆け上がり、自分の化粧室へ向かった。夜のこんな時間、廊下に人はいない。自室の扉が閉まっているのを見て、安堵した。そっと取手を回したところ、扉が開かない。

内側の鍵がかかっている。中からささやき声がした。驚いた事に、声の主の一人はデラモリ伯爵夫人ではないか。そしてもう一人は、自称・夫のスティーブン・リッチフォードだった。

いまや何の手立てもなく、成り行きを見守るほかなかった。

第十章

長く待たなかった。ほんの数分経つと、扉が開いて、リッチフォードが余りにもこそっと出てきたので、かろうじてビートリスは安全な戸口へもぐりこむことができた。

底知れぬ危機に直面し、神経がピンと張りつめるとともに、散々痛めつけられたあの男の顔が真っ青で、動揺していることを見逃さなかった。リッチフォードがもう飲んでいないことは明らかだが、確実に大きな衝撃を受けており、痕跡が消えていない。そばを通った時、何かブツブツ言いながら時計を見た。廊下を降りて行くや、ビートリスが自室へ踏み込んだ。

デラモリ伯爵夫人が化粧台のそばに突っ立って、無造作に台上のがらくたを手にして、明らかに強い関心を示している。

ビートリスの警戒心がちょっと和らいだのは、化粧台にダイヤ箱があるのを見た時だった。もし押し込み強盗をやらかすのなら、阻止に間に合った。ほんの一瞬、侵入した理由を冷静に聞こうと思ったが、もっといい方法を考えついた。

ここでなにか共謀中だったのは明らかだから、それを感づかせるのはよくないやり方だ。そこで無理に笑顔を作り、部屋にはいって言った。

「不審人物として警察に引き渡しますよ。仕立屋なんて真っ赤な作り話ですね」

伯爵夫人がキャッと叫び、青ざめたのが頬紅の上からもわかった。だが瞬時に冷静さを取り戻し、唇の震えが止まり、明るく笑った。

「正々堂々とつかまりますよ。有罪を認めて、判事の情けにすがるよりほかにどうしようもありませんね。でもね、ダイヤはとっていませんよ。中は見ましたが」

余りにも見事で冷静な話しっぷりだったので、事情を知らない人なら誰もがだまされただろう。だがビートリスは嘘だと見抜いた。さりげなく宝石箱のふたを開けて、自分の目で、このふてぶてしい女

まさしく宝石はそこにあった。まばゆい光が赤々と部屋を満たすかのようだった。伯爵夫人をちらと見れば、下唇を歯できっと噛み、両手をぐっと握りしめている。

直感したのは、もし伯爵夫人が応接室でちょっかいを出さず、あの大将が不意に逃げなければ、これらのダイヤは二度と拝めなかったに違いない。

でも、スティーブン・リッチフォードがこの派手なご婦人と同室していたとは。謎の奥底を散々思い知った気がした。伯爵夫人が言った。

「逃げ道は狭いようですね。じつはわたくしの体調が悪かったものですから、メイドをやって、あなたを自室に呼ぼうとしましたが、既に退出ということだったので、勝手にここへまいりました。そうじゃございませんか」

「それでは、ここでお話しましょう。アデリン、この宝石箱を下の事務所に持って行って、支配人にお願いして、わたくしの貴重品と一緒に金庫に入れてください。気をつけて、ダイヤですから」

ちょうど入ってきたアデリンに宝石箱を渡した。伯爵夫人は背を向けていたが、ビートリスは姿見で顔をしっかり見た。怒りで真っ赤になり、強欲と困惑が混ざり合い、顔がゆがんでいる。ビートリスは一瞬声が出なかった。

もしここへ来なかったら、とっくにダイヤは盗られていただろう。あんな形相の伯爵夫人なら、何でもやりかねない。何らかの計画、たぶん手近で荒っぽいことを夜明け前にやりそうだ。そう感じて、アデリンのあとを扉までついて行った。宝石を安全に見届けたかったし、同時に平静さを取り戻したかった。いまが危険な瞬間だ。

「席をはずしますけど、メイドにもう一つ指図するのを忘れておりました」

伯爵夫人がうなずき、笑顔を見せ、再び平静を取り戻した。ビートリスは部屋から出て、安全な距離を保ち、アデリンのあとを階段の終りまで追った。裏読みすれば、共犯者が合図を待って、居残っているに違いない。

まさにガスタング大将が大広間で煙草をふかし、ぶらついていた。だが、その兆候が無いから、いまは諦めているようだ。やがてアデリンが事務所から出て来るのが見え、さっき預けた宝石箱を持っていないので、ビートリスはほっと溜息をついて言った。

「今夜のわたくしのお勤めは終わったようです。じつはさきほどのご親切なご提案をずっと考えておりました。お分かりにはならないでしょうが、わたくしみたいな一人ぼっちはあなたのご親切がとてもありがたいのです」

伯爵夫人がよしてよというかのように、両手をあげた。細い指に指輪が多数はまっているのを、ビートリスは見逃さなかった。

さらに、左手の指に何かからまっており、絹糸の切れはしのようだ。

「失礼ですが、指輪に何かついておりますよ。取ってさしあげましょう。かまいませんよ。でも、妙ですね……」

ビートリスが不意に言葉を止め、早足で部屋を横切って近づいた。今までのいきさつに照らせば、一大発見だ。最初あの長い糸くずは指輪にくっついたものだと思っていたが、すぐ間違いだと気づいた。伯爵夫人のしなやかな指に、

手のひらにも少しついているのが見えた。原因が分かった。この小柄できちんとした身なりのご婦人なら、決して荒仕事で手指を汚すようなことはしないし、

この部屋でそんな面倒なことをして分捕るものはない。ましては、宝石を盗むためにそんなことをする必要はさらさらない。よしんば蝋型を取らねばならないなら、スティーブン・リッチフォードがやってしかるべきだろう。ちらっとビートリスの頭に、部屋を変えたらとひらめいたが、臆病と思われるのでやめた。それにホテル支配人の裁量内では、空室が無いと言っていた。

それでも今は用心しなくては、でも今晩少し眠らなくてはと決心した。今日のあれやこれやの騒ぎで、ちっとも眠れそうになかった。しかし体がだるくて重かった。何も言葉が見つからずにいると、やがて伯爵夫人が立ち上がり、一人でベッドに行くと言い出した。

「わたくしのせいで、あなたを起こしたままで、ごめんなさいね。お休みなさい。いい夢を」

伯爵夫人は宝石じゃらじゃらの指で投げキスをして、笑顔を見せて、さっと行ってしまった。また一人になったので、ビートリスは安堵して、長い溜息をついた。

用心して扉に鍵をかけ、部屋をくまなく調べ始めた。しばらく経って、鋭い観察で、伯爵夫人の手に蝋がついていた手掛かりをつかんだ。

遂に分かった。別な絹糸が扉の封印にぶら下がっていた。その扉は父のチャールズ卿の遺体がある部屋に続いている。警官が押した封印に、細い絹糸が張りついていた。もともと封印についていたものではない。絹糸を引っ張ると取れたから、あたかもゴムのりでくっつけたかのようだった。

さらに分かったことがある。抜いた絹糸に触ったら、蝋がついているじゃないか。封印には白い蝋跡が一筋押され、それがはっきり残っている。

さて、この妙な謎はどういうことか。ビートリスが自問した。封印の鋳型を欲しがる理由は何か。何が目的で、遺体部屋にはいらねばならないのか。考えれば考えるほど、こんがらかってきた。

ついに頭が痛くなり、

だがアデリンじゃなくて、例の伯爵夫人だった。まばゆいほど真っ白い絹の引っかけを両肩に掛けていた。とてもすまなそうにしているが、何をするつもりだ。

聞けば、伯爵夫人のメイドの具合が悪くなり、医者が寝かせろと命じたという。メイドのマリーにはとても気の毒で、少し同情しているとか。衣装の背中が自分で外せないから、申しわけないけど、ビートリスに外してくれないかという。

「ええ、外して差し上げます。メイドがいないと不便ですね。扉を閉めましょう」

ビートリスにとってはたやすいご用だが、やすやすそうさせてくれない。というのも、あたかもじっとしていられないかのように伯爵夫人が部屋をうろつくからだ。

伯爵夫人が手にしている強力なにおいの香水は今まで嗅いだ事のないしろものだ。甘い香りがツーンと来て、強壮性の香水のようだ。やっと背中を外した。

「終わりましたよ。お使いの香水は何ですの」

「パリの新製品です。頭痛にとてもすばらしい効き目があるそうです。個人的にはちょっと強すぎますけど。あなた香水はお好き?」

「あいにく、うとくて。本当にばかなことはわかっていますが、そうなのです」

伯爵夫人が香水瓶のガラス栓を取った。

「よかったら、おためしあれ。最初はつけすぎないように」

ビートリスが瓶を鼻先に当てた。気持ちがすーっと軽くなった。疲れが消え、望みはたった一つ、横になって寝ることだ。夢見心地で、伯爵夫人が退出して扉を閉めるのをながめ、ベッドのところへ行き、まさに望み通りに横になると、全身が陽光に包まれる心持ちになった。

ビートリスがやっと起きた時、日は高く上り、メイドのアデリンが上からかがんでいた。顔が蒼白で、唇が震えている。

「お気がつかれましたか。なかなかお目覚めなさらないので困りました。いつもは眠りが浅いお人なのに。ご気分はよろしいですか」

「いい時はありませんけど、夕べはぐっすり寝ました。今度はわたくしが尋ねる番です、気分がよくないようですが、アデリン。顔が真っ青で、唇が震えています。どうしたの。何かありましたか。疑いないようですね。きのう恐ろしいことが束になって起きましたからね。アデリン、いま何時ですか」

アデリンの低い声が少し震えていた。

「一〇時ちょっとすぎでございます。八時から断続的に起こし続けておりました。居間で紳士が一人面会においでになり、そうこうしているうちに、もう一人紳士がいらっしゃいました、本当でございます」

ビートリスはそれ以上尋ねなかったが、アデリンの態度から何か尋常でないことが起こったことを見抜いた。でも今日はいつもより妙に元気で、落ち着いていた。今まで以上の悪いことが起こるなんてあり得ない気がした。

しっかりした足取りで、居間に行くと、二人の男が立ち上がり、丁寧に挨拶した。一人は警部補で、きのう現場に来た人で、もう一人はアンドルー医師だった。

「わたくしにご用ですか。もちろん検死のことですね。立ち会う必要がありますか。お話しすることはありません。わたくしの知る限り、父は何も持っていませんでした。わざわざご足労いただいたのならば……」

アンドルー医師が重々しくうなずいた。しばらく話せないようだったが、穏やかに言った。

「そういうことではありません。ご足労いただければ、お分かりになります。デアルさん、いやリッチフォード夫人と申し上げるべきですね、恐ろしいことが起こりました。妙なのです。御承知のように検死は今日です。ところが出来ないのです。どうか気をしっかりお持ちください」

「その点はご心配に及びません」

「それでは申し上げます。何らかの巧妙な方法で、昨夜チャールズ卿の部屋に何者かが侵入し、遺体を運び去りました。驚くべきことに、遺体が消えたのです」

第十一章

ビートリスが片手を延ばし、椅子で体を支えた。一瞬目がぐるぐる回る気がした。勇敢で、気は強いものの、凶事が次々押し寄せ、耐えられなかった。目を再び開けると、そばにマーク・ベンモアが立っていた。こうささやいた。

「気をしっかり、ビートリス。最悪になったようだ。こんな卑劣な不法行為に、どんな意味や目的があろうが、父上の名誉が傷つくことはないだろう」

ビートリスの青白い唇にだんだん赤みが戻ってきた。必死に自制心を取り戻そうとしている。天涯孤独になり、いきがかり上、まわりの女性と不仲になってしまったが、マークがいるし、もうこれからはスティーブン・リッチフォードを恐れなくていい。

「今ならどんなことにも耐えられます。どうか全部おっしゃってください」

フィールド警部補が述べた。

「今のところ話す事はほとんどありません。本官がここへ来たのは

ビートリスが身震いして答えた。

「ええ、わかりますよ。娘として、ただ恐ろしいばかりです。どうぞ先をおっしゃってください」

「本官の仕事として、封印が破られていないか調べる必要があります。当然このような大ホテルでは昼夜を問わず客が行き交うから、いつ悪事が起きてもおかしくありません。だから、封印を注意深く調べたところ、まったく完全な状態に見えました。そこで巡査部長と一緒に封印を破り、部屋に入りました。扉は施錠してありました。中の遺体が消えたのを発見した時の驚きと言ったら。本官がいままで経験したあらゆる異常事件の中で、これほど驚くべき事態は思い出せません」

度肝を抜くびっくり仰天の出来事だったので、しばらく誰も言葉がなかった。ビートリスは椅子を引き寄せて座り、誰かが言いだすのを待った。もうぶるって怖がっていない。考えを巡らした。どうやらそのうち、この不思議な神隠しは、自分が解明できそうだ。

「本当に封印は完璧でしたか」とマーク。

「その質問を半時間前に受けたら、絶対完璧と言えます。注意深く見ました。いつもそうします。一体全体、客が夜遅くまで居るのに、どうやって遺体を持ち去れますか。言うまでもなく、館内は夜警が巡回するし、一階には夜間勤務の赤帽もおります。この点に関してはもう詳しく調べる必要はありません。封印が完璧な状態でしたから」

マークが反論した。

「それはあり得ないでしょう。チャールズ卿が神隠しに会ったという考えは捨てましょう。さて、誰かが封印の鋳型を取った可能性はないですか」

「ありますけど。でも何を使って……」

とフィールド警部補が言った。

「何個も押してあるように見えます。この件は後回しにしましょう。ここは一つ一つ議論しましょう。何らかの理由で、チャールズ卿の遺体を持ち去る必要が絶対にあったのです。おそらく検視結果を恐れたのでしょう。ところで、悩む必要のない点が一つあります。警部補、ここの警備員に、あの扉を見張るように命令しましたか」

「ああ、命じました。封印のことを念押しして、誰かが扉をこじ開けやしないか、特に仕事熱心な掃除婦が封印を壊しかねないと思いました」

「それではもし封印が破られたら、夜警は気づきましたね」

警部補が驚いてマークを見ながら、答えた。

「確実に分かると請け合います。本当にあなたなら、いい刑事になれます。あなたのお考えでは悪党どもが隣の部屋で待機して、なんらかの悪行を……」

「その通り。議論を進めるために、そんな悪漢がゆうべホテルにいたとしましょう。大勢の人が行き来する場所では注目されないし、おおむね計画はうまくいくでしょう。たとえ真夜中の廊下で、スリッパを履きパジャマを着ていても、警備員は疑惑を持たないでしょう。前もって封印の鋳型を手に入れて、同じものを造っていた。そのあと本物の封印を破り、親鍵で部屋に入った。外にいた共犯者がすぐにニセの封印を押せば、中の悪党は全く安全に仕事ができます。遺体を盗み出したあと、別な偽印を押す時間は十分あるから、夜警にも分からないし、謎が深まることは言うまでもありません」

警部補が同意してうなずいた。見る限り、筋立ては完璧だ。でもそれでは、遺体が雲のように消えた理由がつかない。

「そこまではよく分かりました。これより明白で論理的なものはないでしょう。その方法であれば、比較的簡単に寝室に侵入でき、遺体搬出準備が出来、邪魔されることはないでしょう。ここから、じつに厄介なことが始まります。遺体はかさばりますから、これをホテルから搬出しなければなりません。どうやってやりましたかね。誰にも気づかずにどうやってできたのでしょう。そこが本官の当惑しているところです」

「こうすればできますよ。遺体を寝室近くの部屋へ運び、大きなトランクに袋詰めして、誰かが堂々と一番列車で出発したのでしょう」

「失礼、一番列車で出発した人はいません。その点は詳しく調べました。もちろん、大勢の人々が今日も早くから出発されました。毎日のことです。でも聞いた限り、怪しい人は誰もいませんでした」

「それじゃ、別な方法でやっています。今のところ、はっきり分かりませんが、一応考えはあります。詳しく言うまえに、ぜひ夜警と赤帽に会いたいですね」

ところが、二人ともいなかった。朝七時に仕事が終わり、午後遅くまで帰らない由。休息を邪魔するのは忍びなかったが、警部補が呼び戻しを決め、実際に、その為の使いを急行させた。二人がホテルへ戻ってくるまで、何もすることは無い。しばし中断した。

ここで初めてビートリスが口を開いた。

「わたくしのが参考になるかもしれません。まず確かめてくださいませんか、デラモリ伯爵夫人と、ガスタング大将がまだホテルに滞在しているかどうか。きっと二人とも出発して、ここにいないと思いますが、万が一いるかもしれません。どうか慎重に調べてください」

フィールド警部補が直々に聞きに出かけた。やがて戻り、持って来た情報によれば、大将と伯爵夫人は既に出発しており、実際どう見てもホテルに滞在する風でなく、手ぶらで来館し、当ロイヤルパレスホテルが大のお気に入りとかで、たった一晩だけ泊まり、朝パリに出発する予定だったという。

ビートリスが声をあげた。

「それではガスタング大将と、デラモリ伯爵夫人をよく調べてください。伯爵夫人はゆうべ応接室でわたくしに会いに来ました。父の古い友人とおっしゃり、実際家族のことをよく知っておられました。とてもいい方で、パリ郊外の自邸に滞在を誘われました。ちょうどそのとき一人ぼっちでしたから、すっかり伯爵夫人が大好きになりました。そのあと大将に紹介されました。大将が伯爵夫人に伝言すると、同夫人は席を外されました。次に見知らぬ人が来たら、大将はいなくなりましたが、一瞬とてもまごつかれ、顔を見られるのがとても怖い様子で、姿を消しました。とうぜんあやしいと思いました。以前、身なりのいい上流階級の詐欺師がホテルに現れたことを聞いたことがありますので、すぐ宝石を思い出しました。まっすぐ自分の部屋へ戻ると、鍵がかかっていました。なかで話し声がするので、待ちました。そのとき扉が開いて、男が一人出てきて歩き去りました」

フィールド警部補が息せき切って尋ねた。

「お嬢さま、その男をもう一度見たらわかりますか」

ビートリスはこの重要点をさらっと流した。名前を言うのがはばかれたわけは、おそらく恥じたのだろうが、自分の夫であると言わなかった。冷静にこう言った。

「ええ、顔を見れば分かります。そのあと、自室にはいりました。伯爵夫人は驚きましたが、すぐに平静になりました。そのあと夫人の指に絹糸がついているのに気づき、さらによく見たら、手に蝋がついていました。そのとき真相は不明でしたが、やがて父の寝室へ通じる扉の封印にも、同じ絹糸がくっついているのを発見しました。その時わかったのです。伯爵夫人が封印の鋳型を取った証拠です。廊下では堂々と鋳型をとれません。その目的の為に、わたくしの部屋をうまく使ったのだと思います」

「すばらしい。これ以上いい情報はありません。間違いなく、奴らが事件の張本人です。お嬢さん、伯爵夫人を問い詰めましたか」

「いいえ、ぜんぜん。慎重に用心して、疑惑をもたれないように、何も異常など気づいていない風を装いました。でもダイヤ強奪阻止に間に合ったことはいうまでもありません。しかしそれとこれは別問題です。夜遅く、伯爵夫人がやって来て、口実として、メイド代わりを手伝ってくださいと頼まれました。なんとかかんとか言って、とても強力な香水を嗅がせ、わたくしを麻痺させたのは、おそらく眠っている間に、もし何かを動かすとすれば、この部屋を使う目的だったのでしょう。あの二人の態度からは誰も不法行為をする輩などと思う人はいません。でも追跡は難しくないでしょう」

フィールド警部補が感激して言った。

「あなたの腕と度胸は大したものです。今のところ、赤帽連中に聞くまで何もできません。ホテルで少し聞き込みしましょう。お嬢さん、お手数をおかけしますが、大将と伯爵夫人の特徴を出来るだけ詳しくお教えください」

少し経つと、ビートリスはマークと二人きりになった。ベリントン大佐は大広間で待機していた。マークがビートリスの青白い美貌をいとおしく眺め、頭を優しくなでた。

「とてもつらかったろう、ビートリス。きみの勇気は……」

「夫から自由になれるかぎり、どんな苦しみにも耐えられます。困難に負けそうになると、いつもそのことを思い起こします。勇気を奮い起し、強くなれます。マーク、もしあの男と無理に一緒にされたら、死んだか、自殺していたでしょう」

「もうあれからリッチフォードに会ってないだろう」

「ゆうべ見ました。このことは警部補に言っていません。言えなかった。いま言うけど、あの男がわたくしの部屋に伯爵夫人と、こもっていたのよ。見たらわかると言ったでしょう。夫のスティーブン・リッチフォードだった」

マークの顔に驚きが走った。返事をしないうちに、扉が開き、フィールド警部補が戻ってきた。憂鬱で厳しい顔つきだ。

「想像していたよりやばい事件です。赤帽も夜警員も行方不明です。二人とも今日の仕事を終えてから、宿にいないのです」

第十二章

このころになると、話がパッと広まった。ロンドン中がチャールズ・デアル卿の奇妙な遺体蒸発事件のことを知った。当然、良くない噂ばかりで、低俗新聞のインチキ記者らがたくましい想像を膨らませて、詳しく書き立てた。

その多くがロイヤルパレスホテルの支配人を悩ませ、厄介なことになった。噂がたつこと自体とてもよくないことだし、ホテルの名声に大打撃を与えたけれども、それ以上は悪くならなかった。

現在これ以外に言うべきことはない。ただ、報道は事実であり、警察は当面、何の手掛かりもつかめなかった。フィールド警部補がつぶやいた。

「情報を漏らしても為になることはない。謎がある時はいつも、警察が手掛かりを持ってると思いたがる。そんな具合に、そら恐ろしく書きたてるもんだ。新聞が無用だとは言わないが、役立つより害の方が多い」

とは言え、警部補は何をすべきか分からないこともない。ビートリスが二人の詳細な情報を教えたけれども、何ら痕跡を残さず姿を消してしまった。手荷物は欧州ホテルに預けてあるようなことを言っていたが、そこで二〜三

「去った二人は痕跡をすっかり消しました。なぜですか。デアルお嬢さん、いやリッチフォード夫人というべきですね、あなたのお話ではあの二人になんら警戒心を起こしていません。それじゃ、なぜこのように消えたのですか。おそらく別件で誰かに素性を見抜かれたのでしょう。当ホテルの応接間で、その大将を脅した紳士が、何か関係があるのでしょう。二人はこれ以上追跡できないでしょう、外事警察と話しするまでは」

「とにかく、行方不明のホテル従業員を探しなさい」

とマークが勧めた。

それは既にやっていますよと、フィールド警部補が説明し始めた。犯罪の犠牲者という可能性もあるとか。この頃になると、記者もほとんどいなくなり、ネタもなくなったので、ホテルは通常に戻った。

人々はこんな大事件があっても、普通に往来した。時たま話題になったが、多くの客は自分の用事で来ているから、全然気にしなかった。

数十人ほどの物静かで厳しい顔つきの男どもが、ホテルを隅々まで調べていた。一時間後、行方不明の二人がどこへ行ったか、何の痕跡も見つからなかった。やがて、ベリントン大佐が手に小さい丸い物を持って、大階段の上までやってきた。

「これを見つけましたR・P・Hの文字が彫られたボタンです。明らかに従業員の制服のものです。布切れもくっついていましたから、ボタンは引きちぎられ、争ったことがわかります。警部補、この見立てはどうでしょう」

おおむねフィールド警部補は同意した。ベリントン大佐がボタンを見つけた場所へ、親切に連れて行った事は言うまでもない。ボタンは一階の踊り場で見つかった。寄木張り床の端、赤い絨毯の上にあった。とてもふかふかの絨毯は、当ホテルの格式にふさわしい。

警部補がかがんで、床を探しまわった。何かぬるっとするものに触れた。立ちあがった時、絨毯の染料が移ったかのように、指が赤かった。大佐の怪訝な視線に答えるかのように、警部補が叫んだ。

「血だ。我々はなんて愚かなんだ、考えもしなかった。絨毯が厚くて、濃い色だから……。間違いなく暴力沙汰がここで起こった。見ろ」

警部補がさらに絨毯を手で撫でさすった。とても大きな赤い斑点だ。壁に沿った少し先に、別な血痕があり、遂に血のついた扉の取手が見つかり、鍵が掛かっている。警部補がホテルの従業員に

「誰か今、この部屋を使っているか」

「使われていません。この扉は当ホテル最高の特別室に続いております。アバッド藩王が借り上げておられます。いま藩王は滞在されておられませんが、気ままに行き来されます。鍵は藩王が所有されておりますが、この扉は藩王の滞在される一日か二日前に、執事が開けます」

フィールド警部補が厳しく命じた。

「ともかく、いま開けろ。支配人をすぐ呼んで来い。親鍵があるだろ」

だが王族特別室に親鍵はない。鍵は藩王自らが選んだ。一時間以上たって、ミルナーという錠前屋がなんとか扉を開けた。扉は分厚くて、布が裏張りされており、上下に鍵があった。フィールド警部補が電灯のスイッチを入れて、部屋を調べた。ブラインドはすべて降りていたが、雨戸はあげてあった。にわかに警部補が満足げに吠えた。

「どうやら見つけたぞ。瀕死の重傷のようだ。そっと運び出して、医者がいたら、診てもらえ」

床にごろんと転がされ、両手両腕を後で縛られ、口には黒い布が詰め込まれていた。頭の片側にひどい傷があり、そこから血が流れて、えりにびっしり固まっていた。かすかにうめいたから、まだ生きている。支配人が叫んだ。

「赤帽のベンウォートだ。なんておそろしい」

「脳しんとうのようだ。ありがたい、アンドルー医師が来てくれた。部屋をもっと調べよう、きっともう一人いるぞ。ああ、見つけた」

とフィールド警部補。

ホテルの制服を着た二人目の男が、ソファに横たわっていた。顔から血が出ていないので、状態はかなり良いようだが、右耳が大きくはれ上がっていることから、手荒にされた証拠だ。意識不明ではなかったが、立ちあがって言うことがほとんど意味不明だ。

警部補が勇気づけた。

「全部話してください。何があったのですか」

夜警員のキャトンが両手で頭を抱えながら言った。

「聞かないでください。頭を締められて、脳みそが空っぽです。頭を殴られる直前に、灰色服のご婦人が来て、呼び出されました。小柄で、暗い顔をされ、灰色の瞳でした」

ベリントン大佐がとても驚いた。マークも驚いて見上げた。灰色服のご婦人とは、ビートリスの言うくちなしの花だが、この人が物語の縦糸のように謎に絡んでいる。決定的に興味深い場面だが、あいにく夜警員はそれ以上言えず、泣きついた。

「そんなに攻め立てないでください。頭に氷を載せて、休ませてください。そのうち思い出します。誰かが何かを階段から下ろし、大扉を開いて、赤帽が笛を吹いて馬車を呼びました。以上です」

と言いながら前によろめき、昏睡状態に陥った。なすすべなく、すぐにベッドに寝かした。警部補は途方に暮れた。

「夜警員が明言したのは強奪のことだろう。頭を殴られた直後、大きな荷物が下へ運ばれるのを見たことは間違いない。そのあと扉が開き、赤帽が馬車を呼ぶのを聞いている。でもそれは不可能だ。赤帽も強烈な一撃をくらっているからだ。では誰が馬車を呼んだのか。明らかに誰かが呼び、間違いなく馬車が来た。さてと、その馬車を見つけなくては。サンダース巡査、すぐに出掛けて、当該馬車を見つけるよう、全力を尽くしてくれ」

フィールド警部補が追えば追うほどに、謎が深まった。どうやって、ホテル従業員を二人ともいわゆる、気絶させたのか、引導を渡した灰色服のご婦人は誰か、なぜアバッド藩王の特別室に二人が拉致されたのか、

猿ぐつわをかまして隠せば都合がいいし、時間稼ぎができる。またよく考えれば理解できるのは、藩王の部屋を選んだ理由として、取手の返り血がなかったら、特別室なら調べられないからだ。でも犯人は、どこで特殊なブラマ錠を手に入れたのか。

藩王自らが手を染めているなんていう荒っぽい仮説はばかげている。その考えは即刻却下だろう。考えれば考えるほど、困惑した。早々に藩王に会う機会を作らなくては。

ホテルの支配人が説明した。

「藩王はとても物静かでいらっしゃいます。お顔から、母親は英国人だと思います。とにかくどう見ても英国人ですし、イートン校とオクスフォード大学出です。この特別室はほんの数ヶ月前に借りられました。病気を

フィールド警部補がつっけんどんに言った。

「本件に関わりがあるかって。もちろん違う。

「ええ、いい男を見つけました。目当ての御者は見つかりませんでしたが、手がかりになる男を見つけ、有力情報を教えるそうです。夜勤の男ですが、いま下の大広間で待たせてあります」

「私も一緒に行ってよろしいですか」

とベリントン大佐が尋ねた。

フィールド警部補が反対しなかったので、一緒に階段を下りて大広間へ行った。小柄で丸顔のしなびた男が待っていた。職業を聞く必要はない。ロンドンの御者であることは一目瞭然だ。

「旦那、話す事は多くありません。ちょうど夜中の二時過ぎ、ここで笛の呼び声を聞きました。あっしはシェファード通りの角で客待ちしていました。ちょっと縄張りから外れていますが、戻り客を期待してここまで来ました。笛を聞いたので馬車を向けましたが、一足遅かった。前方に別な馬車がおり、黒馬、黒塗りの上等な馬車でした。御者は毛皮の外套を着て、光沢のあるシルクハットをかぶっていました。ちょっと、もめたのですが、ホテルの赤帽が私にどけと言ったので、所定の場所へ戻り、昼までそこにいました。このほかには誰もホテルから馬車で出ておりません」

これは重要だとフィールド警部補がつぶやいた。

「ところで、赤帽を一度確認してくれないか。やってくれるか。それじゃこっちへ来て、会わすから」

だがこの御者が確認したところ、数時間前に自分を追っ払った赤帽は、ホテル最上階ベッドで伏している病人と、同じじゃないという。絶対確実だというのは、ホテル玄関の明かりがこうこうと輝き、赤帽の顔をはっきり見たからだ。

「完全におとりだな。実にかしこい。その黒い馬車は、来た時、空だったか、それとも中に誰か乗っていたか」

「中に誰かいました。青白い顔の紳士で、足が悪そうでした。馬車から出ようとしたところ、御者が押し戻し、御者と赤帽の二人で、大きなトランクを馬車の屋根に乗せました。それだけでさあ」

ベリントン大佐はじっと聞いていた。こんがらかった記憶と戦っていた。灰色服のご婦人と、スティーブン・リッチフォードとがごちゃごちゃになった。突然解決の光が見えた。膝を手で叩いた。

「わかった、わかったぞ。オードリ地区百番地の車いすの男だ」

第十三章

ベリントン大佐の叫び声を、警部補が聞き逃すはずはない。この勇敢な将校が何か言うのをじっと待っていた。ちょっと長い間があって、警部補がたとえを引いた。

「人間万事塞翁が馬です。運が向いてきました。事件を何回も見直し、もう一つ重要な手掛かりを得ました」

「その謎かけはどういう意味ですか、警部補」

とベリントン大佐が訊いた。

「そうですね、よく注意して考えれば明白です。ちょうどいま、自家用馬車の探索に専念しておりました。黒い馬車の中に足の不自由な紳士が乗っていました。現在これ以外の捜査は重要ではありません。というのも間違いなく追跡している一味が、ホテルからチャールズ卿の遺体を運んだからです。足の不自由な紳士のことを聞いた時、大佐はオードリ地区百番地と言われた。極めて明白なのは、その男を知っておられるか、少なくとも考えておられる。警察にご協力願えませんか」

ベリントン大佐は不快みたいだ。実際、オードリ地区のことは何も言わないと決めていたのに。

フィールド警部補が続けた。

「住所録にはオードリ地区が複数あります。大佐も警察に地区全域を探す厄介をかけたくないでしょう。手持ちの情報を全て話してください。いっさい秘密にしますから」

「理由はよくわかりました。せっかくですが、自分に正直であれば、いまはとにかく何も言えません。いいですか、警部補、とても微妙な所に踏み込んだと言った方がいいかもしれません。私がしゃべった途端に、チャールズ卿の娘さんに関係します」

「デアルお嬢さんのことですか、いやリッチフォード夫人というべきですね。どういう風にですか、大佐」

「訳はですね、何かを知っているからですよ。まず理解すべきは、この結婚が恋愛結婚の真逆だということです。チャールズ卿が亡くなった時点で、最悪でした」

フィールド警部補が冷静に言った。

「実際、チャールズ卿はある会社関連で逮捕寸前でした。市警の情報です。単なる噂でしたが、この悲劇に関係があるなんて少しも思いませんでした」

「それが重要背景だとしても私は別に驚きません。結婚後の予想をすれば、リッチフォード夫婦は口論……」

警部補の顔が引きつって、深刻になった

「その様子を教えていただけませんか」

「いやそれはできませんよ、推測もできません。本件とどういう関係があるかもわかりません」

フィールド警部補が冷静に尋ねた。

「本当ですか。そのうちリッチフォード夫人に聞きましょう。オードリ地区の足の不自由な紳士については?」

「ええ、言いましょう。口論は認めましょう。確信している理由は、きのうリッチフォード氏が私と同じテーブルで昼食を取り、ステーキとポテトを注文しました。料理が来た時、お皿に塩を盛ったのは誰かと給仕に聞きました。確かに皿に塩が盛られ、弾丸の形をしていました。それを見たリッチフォードは形相が一変し、恐怖に震えた別人のようでした。私のことなど眼中になく、ただ怖れているようでした」

「塩の形に何か裏の意味があるとおっしゃるんですか」

とフィールド警部補が尋ねた。

「確かです。嫌疑をかけなくていいのは、政治団体を追うこと、つまり無政府主義者とはなんら関係ありません。むかしインド駐留時にあの盛塩の形を偶然見たのですが、異常な状況下であり、今は深入りしません。その意味を教えた男は姿を消し、二度と見ませんでした。盛塩がその男の夕食のお皿にあったのです。少しあとになってから、全ての謎が解けましたが、この話はおいおいしましょう。さて、その後のリッチフォード氏の行動を知りたかったのです。あの盛塩の形は重要か、否か。明らかに重要、というのもリッチフォードが立ちあがり、ブランデーを飲み干し、一口も食べずに食卓を離れたからです。普通の状況であれば、何もしないのですが、御承知のようにリッチフォード夫人とはじっこんの間ですから、奴らの繋がりを知りたいと思いました。手短に話しますと、リッチフォードの馬車をつけて、オードリ地区百番地まで行きました。ワンダワースコモンの裏側にあります。そこで運のいいことに、かつて私の連隊にいた警官に会い、邸宅の住人について、知ってる情報を教えてくれました。それによれば、邸宅の所有者は足の悪い紳士で、時々ほろ付き車いすで出かけるそうです。御者が話した時、私が声をあげたわけが、これで分かるでしょう」

警部補が大きくうなずき、納得した。しばらく無言で謎をあれこれ考えていた。まあ朝の仕事にしては十二分だ。やっと口を開いた。

「わかりました。当然足の悪い紳士がリッチフォード氏へ盛塩を送った。数時間以内でチャールズ卿の遺体が消えた。その為に、盛塩を送ったのか。そうなら、遺体を盗むもくろみは全て、足の悪い男の仕業だと断定できます。つまりリッチフォード夫人の夫は、この大胆な犯行の一味です。今のところ、遺体を盗んだ理由は分かりません。本官が知りたいこと、知らねばならないこと、それはリッチフォード夫婦の口論内容です」

ベリントン大佐がたじろいだ。この鋭くて厳しい警部補にビートリスが詰問される姿は嬉しくない。だが、避けられそうにない。フィールド警部補が目で尋ねた。

ベリントン大佐はちょっと立腹しないこともない。

「了解、警部補。ビートリスの所へ出向いて、警部補の見解を伝えましょう。全てを隠し通せば、とんでもないことになります。あんなクズと結婚するから、こんなことになる」

ビートリスはベリントン大佐の話しを冷静に聞いた。あのことをもう一度話さなければならないなんて、胸糞悪いが、全て話す決心をした。

父を救うためにバカな最悪なことをして、世にさもしい事実を知られてしまった。でも、そばにマークがいる限り、世間の意見が何だっていうの。

「フィールド警部補をここへ呼んでください。あなたは責められません。全てを公表するのは、とても気が進みません。でも恐ろしい犯罪ですから、誰であれ、犯罪者は罰しなければなりません」

フィールド警部補が入室してきて、自分の為に厄介をかけてと、申し訳なさげに丁寧に詫びた。ベリントン大佐を別室で詰問していた堅物とは別人かというほどだった。

「ある情報を教えてくださるそうですね。リッチフォード氏の人格について、あれこれ言うのは少しためらうのですが……」

ビートリスが毅然として言った。

「わたくしのために尻込みする必要はありません。いよいよ、証人席で全てを話すはめになりそうですから、自分から話します。わたくしが夫と結婚した唯一の理由は父の……」

フィールド警部補が即座に割ってはいった。

「まずいですな。そういうことを証人席で言ってはいけません。家庭の事情でリッチフォード夫人になられた。あなたの犠牲は全く無駄じゃありません」

ビートリスが感謝して言った、

「ご親切にありがとうございます。苗字になりましたが、あの男と恋をしたわけじゃありません。もし昨日以前に、父に何か起こっていたなら、挙式はあり得ません。夫との口論は、挙式二時間前に、夫が父の死を知っていたことです」

さしものフィールド警部補が驚いた。この情報は劇的なだけに予想していなかった。

ビートリスが話を続けた。

「世間話をしているのではありません。父の死を聞いてすぐにこのホテルへ戻りました。寝室で電報を見つけました。その日付はきのうで、時間もはっきり書いてありました。だいたい、きのうの朝一〇時ごろの日付でした。電報のあて先は夫でした。父の遺体のそばに落ちていました。医師の話では、発見の数時間前に、父は亡くなったそうです。ですからわたくしの持っている決定的な証拠は、夫が父の死体を見たこと、部屋からこっそり出て何も言わなかったことを、示しています。もし夫が真実をバラしていたら、わたくしが妻になることはあり得ません」

「信じられない。リッチフォード氏は何と言いましたか」

とフィールド警部補がブツブツ。

「わたくしの突き付けた真実を認める以外、何ができ、何を言えますか。いかに狡猾でも、この決定的な電報を見せたら、逃げ場がありません。すべてを認め、電報が自分あてであること、仕事の催促で早朝、父に会いに来たこと、死体発見を言わなかったことを認めざるをえませんでした。もし言ったら、わたくしを失うことを知っていますから。この特別室は昔リッチフォードが借りていたもので、契約はまだ解約していませんから、父がここにいたわけです。これ以上申し上げることはございません。わたくしが夫に言ったことは何の問題もありません。夫にはっきり言ったのは、これまでのいきさつと、二度と夫に合わないということです」

フィールド警部補はこれ以上尋ねなかった。脳細胞をぐるぐる回転させた。ビートリスが何か察知したようだ。話を続けた。

「公正に見て、リッチフォードは父の死に関係ないと言わざるをえません。そもそも父のチャールズ卿を生かしておいてこそ、全てが手にはいりますから。お医者さまがどこかに犯罪があると疑っていることは知っておりますが、必ずやお医者様の宣誓することは、父の死亡は発見数時間前だということです。一〇時少し前、リッチフォードは家にいたに違いありません、そうしないと電報を受け取れませんから。従って、一〇時を過ぎてから、父を探しに行き、父は医学的な原因で、数時間前に亡くなったのでしょう」

フィールド警部補が驚かないこともない。

「とても賢い理詰めの見方ですな。特に、陪審団があなたの証言を聞いたあとなら、リッチフォード氏が黙っていた理由を、十分納得させる事が出来ます」

人格に関する警部補の言葉には、少しお世辞やおべっかもあったが、ビートリスは気にしてないようだった。

「全てをお話して、終わらせたほうがいいようですね。公正に見て、夫のことは全てお話しました。もし犯罪が行われたとしても、夫は動機がなく、つまり

警部補はしばらく戸惑っているように見えたが、顔がぱっと輝き、じろっと見上げ、黒眼が踊っていた。

「リッチフォード氏じゃないですか」

ビートリスが静かに言った。

「その通りです。この話は秘密にしようと思っていましたが、警部補に見透かされてしまいました。犯罪とか、殺人に関して、スティーブン・リッチフォードは無実だと信じますが、あとはわかりません。いずれにしても、裁判の進行を妨げる隠し事は一切しておりません」

第十四章

フィールド警部補が椅子に置いた帽子と手袋を取った。職務質問で満足、いや満足どころの騒ぎじゃない。短時間で素晴らしい成果を得た。

「リッチフォード夫人、これ以上ご迷惑はおかけしません。少しはお慰めになりましょうが、おっしゃることは全く同感であります。では本官は仕事が一杯ありますので」

警部補がお辞儀して退出すると、ベリントン大佐も続いた。大佐が警部補に今後の予定を尋ねた。

「まず警視庁へ戻ります。それから事務書簡を片付けて、夕食をとります。そのあと暗くなるまでしばらく、ビーコンズフィールド伯爵が見事な不作為政治と呼んだ仕事をやります。本当に暗くなったら、ワンダワースコモンまで出かけて、ある紳士を調べる予定です。足が悪くて、黒塗りの自家用馬車を持っている男です。ほら、舞台が変わりますよ。次の幕はワンダワースで上演でしょう」

「警部補は確固たる計画をお持ちで?」

とベリントン大佐が尋ねた。

「実際は持っていません。ほんの二〜三質問をして、家に帰るかもしれませんし、あるいは夜明け前に屋敷に踏み込んで、足の悪い紳士をしょっ引くかもしれません。全て未定です」

「それは、それは。是非ご一緒したいですね。作戦と戦略をかじった古参兵として、役に立ちますよ。ここで何もせずじっとしているよりずっといい。警部補、かまいませんか」

警部補が大佐をじっと見れば、褐色に日焼けし、聡明な顔つきで、食いつかんばかりに目が座っていた。

「光栄でありますが、一つ条件があります。本件では本官が上官で、指揮官となります。軍事戦略はさておき、犯人逮捕は全く違いますから。夜一〇時前に警視庁を出発しますが、ワンダワースへは直行しません。とても狡猾な連中を相手にしていますから、必ずや監視しています。従って、変装しますので、大佐も同様にしてください。夜十一時に大佐の希望場所で落ち合いましょう」

ベリントン大佐が意気込んで言った。

「それで決まりだ。私はちょっと早くワンダワースへ出かけて、友人のマックリン巡査に会うとしよう。夜十一時に、オードリ地区の向かい側にある木の下で待っています。船員の変装をして行きますよ」

「ほう、悪くないですね。それでは二人とも船員の格好をして、金をいっぱいもらって下船したことにしましょう。そんな状況で、大酒飲みの船員なら、妙なこともします。きっとうまくいきます。商船の船員になりましょう。ちょうど南米からセバーン号が寄港しています。では、おやすみなさい」

ほぼ夜一〇時前に、ベリントン大佐は待ち合わせ場所へ着いた。不定期貨物船から降りたばかりの船員に変装しており、衣服は油に汚れ、手に持った帽子はつばが完全に船員のものだ。向かい側の百番地を見る限り、明かりがついてない。

マックリン巡査の巡回を待っていると、やがてやってきて、ベンチでうとうとしている人物を疑わしげにのぞき込んで、前に来て言った。

「今どき、こんなところで何をしてる。立ち去れ」

ベリントン大佐がよろよろ立ち上がり、まぶしそうに警官のランタンの光を見た。自分の変装と、疑惑をもたれたことに、むしろ誇りを持った。

「わかったよ、マックリン巡査。ベリントン大佐だ。ワジ・ハルファ陣営に潜入した時の変装と同じじゃないが、あの晩はキミが見張り番だったな。どうだ、だまされたか」

とベリントン大佐が地声で言った。

マックリン巡査が驚くまいか。

「本当にだまされました。こんな時間に、かつての連隊長殿がロンドンで何の作戦を実行中であられますか」

「マックリン巡査、詳細は言えない。しばらく私を上官と思え。私の質問に私見を交えず答えてくれ。きのう話したように、向かい側の家に興味がある。何か分かったか」

「お話しするほど重要なことは何もありません。ただ地位と金のある人物のようです。来客はほとんどありません。昨晩十一時半過ぎ、老紳士が馬車で外出し、午前二時半過ぎ、馬車の屋根に大きな箱を乗せて、もう一人と帰宅されました。以上であります」

「ああ、見てくれ以上に臭うな。今日は何かなかったか」

「今日は何もありませんが、あっ、ありました。今週ここで庭仕事をする下男に、住込み女中が話した内容によれば、土曜日まで留守にするから、夜は警察に巡回を頼むということでした。出発したようです、はい」

ベリントン大佐が小声でくそっと毒づいた。あたかも警部補と二人で骨折り損のくたびれ儲けになったような気がした。百番地と言えば、光熱費をケチるようなところではない。その明かりが一つもついていない。

一呼吸おいてからベリントン大佐が言った。

「ちょっと周りをぶらついてみる。ほかの警官が巡回することはないか」

マックリン巡査がちゅうちょして言った。

「さあ、確約できかねます。もちろん大佐が悪いことをするようなお人じゃないことはよく知っておりますけど、巡査部長もいますので。でもこれは本官の専属業務ですから、ほかの警官は来ないでしょう」

「よろしい。何時にまた戻ってくるか」

マックリン巡査の計算によれば、一時間かそこら、正確には夜十一時に戻ってくるという。フィールド警部補の待ち合わせ時間とぴったり一致する。その間、ベリントン大佐は向かいの家で自由に動ける。

その点では、何ら得るものがなかった。邸宅は全部締まっており、一階の窓は雨戸が降りているし、次に庭を見ても、急いで捨てたようなゴミも見当たらない。明らかに家の戸締りをしているから、住込み女中が話したように、ほんの一日か二日留守にするのだろう。

一時間後も、ベリントン大佐の収穫は以前とちっとも変わらなかった。

道路を渡ると、木の下のベンチに同じ格好の船員がいた。フィールド警部補がとろーんと目を開けて、短い陶製パイプをふかしている。

「こちらへいらして、どうぞおかけください。今来たばかりです。予想どおり、監視されていました。でもなんとか尾行をまいて、変装道具の保管場所から出て、奴らの鼻をあかしてやりました。いまごろ西部の北を探しているでしょう」

ベリントン大佐がいらついて言った。

「努力が全て無駄になった。獲物がずらかった」

「本当ですか。その情報は誰から?」

「前に話した友人の警官だ。数日留守にすると、当局に知らせがあった。家の周りをくまなく見たが、墓場のように静かだ」

フィールド警部補が陽気に言った。

「でも、偽装かもしれませんね。いつ出発しましたか」

「マックリン巡査から聞いたところ、今日の早朝だそうだ」

警部補が含み笑いしたが何も言わなかった。しばらくすると、歩道に重い靴音がコツコツと聞こえ、マックリン巡査と巡査部長がやってきた。巡査部長が何か言おうとした時、フィールド警部補が名刺を差し出すと、効果てきめんだった。

警視庁のフィールド警部補が言った。

「援護は不要だ。君らは何事もなかったように、巡回業務を遂行してくれ。道路の向かい側の百番地に、ピンと来たかもしれないが、黙殺してくれ。わかったか」

巡査部長がうなずいて、帽子を触り、了解した。二人が立ち去ると、ニセ船員たちは道路を渡った。こっそりとフィールド警部補が家の裏側へ回った。ちょっと暗かったので、手指を壁に這わせて進んだ。やがて立ち止まり、クックッと笑いをかみ殺した。

「わかりましたよ。ここの壁を触ってごらんなさい。何か気がつきましたか」

だが、ベリントン大佐は壁が暖かいほかは何も気づかなかった。そういうと、警部補がまた含み笑いした。何か喜んでいるようだ。

「壁が物語っています。この家は空っぽで、早朝から無人だとされています。上を見てください、この平壁の先端には高い煙突があります。明らかに台所の煙突です。この壁が暖かいですから、台所のかまどの裏ですね。ですからもし、早朝出発したのなら、火など焚かないし、実際かまどの火はとっくに消えているでしょう。しかしどうですか、壁が暖かいということは火をずっと燃やして、この瞬間も火を焚いていることを示しています。さもないと、今頃この壁は冷たくなっているでしょう。耳を押しあてれば、湯沸器がふつふつ音をたてているのが聞こえるでしょう」

まさに警部補の言った通りだった。おそらく実際に、召使いたちは一日か二日暇を出されて、いないだろう。しかし、盛んに火を焚いていることから、まさしくこの瞬間に誰かこの家にいる。警部補がささやいた。

「やばいことになりそうですよ。もし見つかれば、酔っ払い船員としてつかまって、あなたの知り合いのマックリン巡査と、その上司の巡査部長に拘留されます。たぶん保釈されるでしょうけど。告発されることは絶対ないでしょう。ここの住人は名前や諸事情を新聞に知られたくないでしょうから。実際、警察に知られないほど好都合でしょう。さあ、行きましょう」

警部補がずんずん台所の窓の方へ進んだ。窓のシャッターは上がっていたが、食糧室のは下がっており、かんぬきがなく、四角い亜鉛鉄板で止めてあるだけだった。警部補がポケットから工具を取り出し、慎重かつ器用に音も立てずに、亜鉛鉄板を取り外した。それから、ランタンの火を消した。

「はいりましょう。ここから簡単に侵入できます。台所は安全でしょう。女給たちがいませんから」

さしあたり、平穏な船出だった。警部補の予想どおり、台所は無人、邸宅の心臓部へ続く廊下にも誰もいなかった。とはいえ、最近つけたばかりの火がめらめら燃えているから、全く人が来ないわけじゃない。それにしても墓場のように静かだ。

大広間も、居間も同じく静かで、灯りがなかった。上階のどこからか、何か柔らかい金属をやすりで削っているような音がした。やがてその音が止むと、今度はタイプライタを打つようなカタカタ音が続いた。

二人が食堂の暗がりに立ちつくし、聞き耳を立てていると、音がだんだん近づいてくるようだった。フィールド警部補がすばやくランタンをその部屋に向けたが、誰もおらず、ピカピカに磨かれたマホガニー製のテーブルに花が置いてあった。

そのとき不意にカタカタ音が大きくなったので、警部補がランタンを脇に隠した。隠すが早いか、食堂の笠付黄色電球がずらっと点灯し、あたかも手品のようにテーブルに完璧な食べ物が現れ、銀器やグラスやクリスタルに凝った夕食が盛られ、金封のボトルがあった。すべてが魔法を見るようだった。

まさにその時、正面扉の鍵を開ける音がした。警部補が、居間の暗がりに大佐を引き寄せた。男がやってきて、外套を脱ぎ、食堂へはいってきた。警部補が息をのんだ。

「どうしたのですか。誰だか知っていますか」

とベリントン大佐が尋ねた。

「多少、いや、よく知っていますよ。だって、アバッド藩王にほかなりません。ええ、こんなに驚いたことはありません」

第十五章

昔は局面の急展開や、劇的な変化にも馴れたものだったが、ベリントン大佐が一瞬驚いた。なにか東洋の魔術を見るようだった。

ちょっと前は真っ暗でドローンとしていたが、今は一瞬で暖かい光があふれ、趣味のいい豪華な晩餐であることは言うまでもない。よく見れば、果物や花々、おいしいお菓子、高価なワインもある。どうやったのか。

だがそんなことを詮索する暇はなかった。今まで、奴らのとんでもない悪知恵を思い知らされるばかりで、警察はこんな連中を相手にしなければならない。

扉のところで藩王がぶすっと突っ立ち、煙草をくわえた口元には、黄ばんだ強力な歯並みがあった。ベリントン大佐が注意深く観察した。

インドを知る者として、ベリントン大佐こそ藩王を品定めするうってつけの人物だ。実際この藩王はちっとも東洋の権力者に見えなかった。

事実、肌は黒いが、西洋人よりそれほど青白くない程度だ。髪の毛はふさふさ、瞳は濃い青色、服は皆が着ている有名品だ。私立・中高一貫校と大学で教育を受けているから、この藩王は英国人として通用する。

ベリントン大佐が小声で訊いた。

「どんな評判ですか」

フィールド警部補が切り捨てた。

「うさん臭い、いわゆる

藩王が突っ立って、爪をじりじり噛む姿は、誰かを待っているようだ。食台のところへ行って、シャンパンを開けて、ぐびぐび勝手に飲んだ。ワインのシューという音が居間からもはっきり聞こえた。

ベリントン大佐が言った。

「どうやったのか教えてくれたら恩給の半分をやるよ。ちょっと前はテーブルに何もなかったが、見てごらん。こんな夕食の支度は大ホテルの給仕でも半時間はかかるだろう。花の陳列だけでも時間がかかる。ここの召使いは……」

フィールド警部補が言った。

「絶対に召使いは何も知りませんよ。全員退去させています。召使いは無罪でしょう。本件は決して召使いに言わないでしょう」

藩王は食堂を行ったり来たりして、独り言を言っている。少し経って、掛け金をはずす音がして、二人がはいってきた。

一人は若い男で、明らかに俳優の特徴があり、垢ぬけて、身なりがよく、髭をきれいに剃り、当世の組合所属の俳優だ。

もう一人はとてもかわいい金髪女性、おそらく同じ俳優仲間だろう。一瞬、警部補は二人が単なる客人で、邸宅の謎など何も知るまいと思った。両人とも犯罪や謎に絡んでいる様子は何もない。

二人は無造作に外套を玄関台に投げ、あたかも以前ここにいたかのように、食堂へ直行した。藩王の顔が厳しくなり、流暢な英語でこう言った。

「ところでキミたち、うまく行ったか。コーラ、裏工作はうまく行っただろうな」

女のかわいい顔が引きつった。椅子をテーブルに引き寄せて座って、言った。

「パテをとって、シャンパンを開けてちょうだい。替え玉を演じて、勤めを果たしていたから、食べることなんて忘れていたわ。ここにいるかわいそうなレギーも同じよ。うまく行ったかですって?」

「そうだ、大仕事にうまく立ち回るだけが、すべてじゃない。お前が大仕事をうまくやったおかげで、サツは完全に動きが止まり、混乱している。ところで、宝石だ、輝く宝石のカリッシマはどうなった」

女が乳白色の両肩をすくめた。居間の暗闇に隠れている男達に、しっかと見られてしまった。女が言った。

「運がなかったのよ。実際に宝石を手にして、ご立派なリッチフォードの眼の前で、ほとんどひったくる寸前だった。リッチフォードの結婚をぶち壊しているのじゃない、と自分に言い聞かせた。宝石のある部屋に案内されたので、そこでお話をした。知っての通り、その部屋に用事があった。このレギーが階段の下にいて、宝石所有者の小娘に愛想良くしていたので、自由に仕事ができた。もしレギーがあの小娘を手放すヘマをしなかったら……」

レギーと呼ばれた男が反論した。

「俺に何ができるってんだ。戦史上でもあんなひどい悪運はない。ランフォード警部補以外に誰が来るってんだ」

「でもうまく変装していたから、ランフォード警部補は分からなかったはずよ」

「分かってる。一瞬忘れてた。ランフォード警部補を見て動揺したんだ。咄嗟に言い訳をして、その場を去った」

「おかげで一人になった小娘は不安になって勘ぐった。だから自分の部屋へ駆けあがった。宝石をまんまと手にして出るところだったのに。すんでの所で小娘の首を絞めて、半殺しにするところだった。だけど大問題になって危なくなるから、ぐっと抑えざるを得なかった。だから作り笑いやら、うなずくやらして、役を演じていたら、あの小娘が宝石をホテル従業員に渡して、金庫に入れさせた。あまりの悔しさに踊り狂って、怒りで泣きそうだった。どうすればよかったというの」

藩王が痛烈に激しくののしった。その様子は居間からも見えた。部屋を大股でうろつき、こうつぶやいている。

「運が悪いなんてものじゃない。もしあの宝石を手に入れたら、一財産だったのに。リッチフォードから奪っても正当化できる。奴は自分の目的の為に俺を利用するだけだ。弱い者いじめの卑怯者だ。代償を払わせてやる。いつも金がないと言ってるから、奴の懐具合は思ったよりせっぱ詰まっている。なのに、あのダイヤを買う金があるんだから」

「ダイヤは現金とおなじよ。あの山師の女房が大量の宝石を持っていれば好都合だわ。ゆうべレギーがおじけづかなかったなら、大金持ちになったのに」

連れのベリントン大佐が尋ねた。

「連中に心当たりは?」

フィールド警部補が答えて、

「個人的には知りません。でもうがった見方をしております。都合よく、まさに天が導いたように、ここへ現れ、変装もしていない。大佐も話の内容はお分かりでしょう。リッチフォード夫人のダイヤのことですよ。奪われる寸前だったと夫人が言っていました。大間違いしない限り、強奪計画を盗み聞きしました。巧妙な変装をはがしたあの二人は、デラモリ伯爵夫人と、ガスタング大将にほかなりません」

ベリントン大佐がうなずいた。なんでもっと前に見抜けなかったのだろう。食堂からマッチをする音が聞こえ、藩王が新しい煙草に火をつけ、こう言っている。

「最初の計画に戻ろう。あれ以上の策はない。もう一人引っ張りこもう。やつを脅してやれ。塩を送れ」

再びカチャカチャ掛け金の音がして、暗闇に隠れていた二人は、リッチフォードが入室してきて、我が家のように振る舞うのを見ても、全然驚かなかった。外套を脱いで、食堂にはいってきたとき、顔面蒼白、不安げで、ちょっと困っているように見えた。不満げにバタンと扉を閉じたので、これ以降、話は聞けそうにない。

フィールド警部補がいらついて言った。

「残念、塩にどんな意味がありますか。リッチフォードはお皿の塩を見て怖がったそうですね」

ベリントン大佐が説明し始めた。

「インドのまじないの一種です。カースト制度や、宗教儀式など全てに関係しています。無政府主義とか、その類を追跡するなんて事をしないでください」

「何か多少秘密結社がらみですか」

とフィールド警部補が尋ねた。

ベリントン大佐が用心して言った。

「ああ、よければそう言ってもいいでしょう。特にインドではその種のことを経験しました。塩まじないは数回しか出くわしてませんけど。ほかの何よりも宗教的なようでした。一〜二例、悲劇が起こりました。ある若い現地人の王子がいましてね、これが私の大親友で、ある王女と結婚予定でした、この王女も王子同様に知的で聡明でした。王女は同じように欧州で教育を受けていたから、二人とも数ある迷信や偏見にはとらわれません。ある晩、私の別荘で王子と夕食をとっている時、王子の皿に弾丸形の小さな盛塩があるのに気づきました。わけを聞いても無駄でした。というのも現地人召使いの誰も真実を言わないからです。王子は一瞬ぎょっと青ざめましたが、元の顔に戻り、そしらぬ風でした。だが翌日、ベッドで死んでいるのが見つかりました。拳銃で自殺したのです」

フィールド警部補が興味むき出しで

「それで、原因は分からなかったのですね」

「ああ。インドには不可解な謎がたくさんあります。昔の東インド会社時代同様です。あっ、あの音は何ですか」

大広間から車の転がるようなゴロゴロ音が聞こえ、やがて現れた一種の車いす、ここの住人が自分で操縦している。青白い顔、黒い瞳の小男だ。食堂の扉の前で停止して、取手をかちゃかちゃ回した。

「明らかにこの邸宅の主人です。リッチフォードへ塩を送った足の悪い男です」

とベリントン大佐。

「そうですね。死体誘拐に関わっています。きっとロイヤルパレスホテルの外で、黒馬車に乗って、待っていた紳士と同じです。どちらかと言えば美男で、決して

とフィールド警部補がささやいた。

そのとき、誰かが食堂の扉を開けた。足の悪い男は車いすを自分で操縦して中にはいった。どこから来たかは謎だ。

ベリントン大佐と警部補がはいった時、邸宅は無人のようだったし、明らかに屋敷上階から来たのじゃない。だって、足が悪いから、そんなことは考えられない。

車いすの男が陽気に言った。

「やあ、諸君、全員無事で、元気でまた会えて嬉しいですな。ということはまだ我々の計画は失敗してない。リッチフォード君、君のしかめっ面から判断して、うまく行ってませんな。『徳はそれ自体が報いである』ということわざに甘んじなければいけません。知るだけでも幸せになる。キミの大事な目的の為に、我々は危険や困難を顧みず……」

これにリッチフォードが吠えた。

「黙れ、何が言いたいか分からん。みんな貴様のことをバカなただのガキだと思ってるぞ。花の世話をしたり、アルバムに郵便切手を貼るしか能がないのに……」

不意に車いすの男が厳しい口調の甲高い声で言った。

「だが、もっとつらい事をやってもらうぞ。いいか、そこの二人、たんと飲んで食ったら、仕事にかかれ」

一同がちょっとざわついた。藩王が煙草を暖炉に投げ捨て、つかつかと寄ってきた。どうやらなにか起こりそうだ。

第十六章

いつもは冷静で落ち着いているフィールド警部補も、この時ばかりは興奮した。そっと居間の扉ににじり寄って、鍵穴を覗いた。

慌てて後ろずさりしたのは、足の不自由な小男の指示に従って、レギーと呼ばれた男と、藩王が大広間へ出て来て、向かい側の部屋にはいった時だった。リッチフォードは落ち着きがなく、いらついて、こう訊いている。

「こんな謎めいたことをして、いったい何のためだ。サトーリス、なぜ要点を言わないんだ。黙って、いつも冷酷なんだから。一人だけ悦に入ってる」

サトーリスが少しも怒らず言った。

「そういうことだ。君は知恵者だと勘違いしていないか。君の知恵は低級だ。君のしみったれ悪知恵なら、シティ界隈で金儲けできよう。だが君、それは知性じゃない。知性はまったく別物だ。我々は極めて厳しい状況に置かれた。君を完全に信用していないからな。窮地に直面して何がいいか。私のほかに誰が居るか。全てを計画して確実に成功に導く頭脳はどこにあるか。だから信頼できるレギーとコーラと組んだ。だがあの二人も私なしでは何もできない。さてと、ブツをまた手に入れた、さあ、やろう」

リッチフォードが独り言を言って、おとなしくなった。向かい側の部屋から誰かが何か重い荷物を動かす音がして、レギーと呼ばれた男と、藩王の二人が大きい箱を引きずってきた。

寄せ木張り、ピカピカ床の上で、箱がキーキー音を立て、ひどい擦り傷をつけた。激しい息遣いの中、食堂に運び込んだ。サトーリスが目を妙にぎらつかせて、状況を見て言った。

「今までは順調だ。今欲しいのはベンウッドだ。遅いなあ。レギー、出来れば外へ行って、探してくれ。もし今晩飲んだくれていたら、懲らしめて、残りの人生をたたってやる」

小男の声がキンキンして耳に触った。明らかに冗談が通じない危険な男だ。奇妙な沈黙が一同に流れた。全室静かだったので、警部補は大佐の息まで聞こえる気がした。

今まで無事だったが、もし誰かが何かの用でこの居間にやって来たら、見つかってしまい、命は一分も持たないだろう。床に横たえた大きな荷物のそばに、サトーリスが車いすをぴったりつけて、

そのとき正面扉がバーンと開いて、皆が驚いた。神経がピンと張りつめていたので、少しの音でもびっくりした。扉が勢いよく開き、静かに閉まると、赤ら顔で、細目を充血させた大男が、大広間によろよろとはいり、床にうずくまり、とぎれとぎれに言った。

「夜だ、皆さん、夜だ。俺が酔ってるってか。ちっとも酔っちゃいない。酔ってるなんて言う奴は嘘つきだ。試し飲みだよ。試し飲みをうんとやっただけだ、俺より飲んベでもつぶれる。サトーリス、俺が飲んだと言うなら、お前は嘘つきだ」

「そう言うなら嘘つきになってやる。辺り中、酒ぷんぷんだぞ」

酔っ払いが優しく言った。

「そういうことだ。おやおや、皆さんご機嫌よろしいようで、俺は皆さんの為に働いていたんだ。とりあえず、シャンパンを一本開けろ。キミたち、シャンパンは女専用だぞ。でもいないようだな、なぜだ……」

赤ら顔の大男が、片手を差し出すと、サトーリスがこぶしで乱暴にバシッと叩いた。サトーリスの顔が激しい怒りで青黒くなり、両眼がギラリと光った。

「ブタ、野獣、酔っ払い犬めが。恥とか恩義とかないのか。いまから懲らしめてやる。今夜、俺のやり方を見せてやる」

ベンウッドとかいう男がやにわに

「わかった。仰せの通りにしろ。飲んでると言われた時、神経をさかなでされた。おれ無しではやっていけないことが分かっていないようだ。お前の顔を指でつついたら、気絶するぞ。でもそんなことはしない。俺のやり方じゃない。ブランデーを一杯くれ、そしたらしゃんとなるぜ」

一瞬サトーリスは湧き上がる怒りを抑えているようだった。必死に戦って、やっと我を取り戻した。

「よく分かった。お望み通りにしよう。ちょっと待て」

車いすでさっと部屋を横切り、長い通路を通って、家の裏へ行った。サトーリスが再び帰って来た時、車いすの前で、ブランデーグラスとコーヒーカップを、片手で持っていた。

ベンウッドがグラスをひったくって、一息で飲みほした。すると、片手を胸に当て、よろめいて後ずさりした。

「ちくしょう、毒を盛ったな。いたたっ……。息ができん」

「すぐよくなる。お前のやぶ診断は却下する。私にも医学知識があり、お前のような酔っ払いの対処方法は知ってる。お前が毒だと言ったものは、炭酸アンモニウムという強力な薬だ。とても強いから、お前のような猛者に飲ませた。さあ、コーヒーを飲みたまえ」

言葉には命令調の響きがあり、そむけなかった。息がつけるようになると、すぐにベンウッドがコーヒーを飲んだ。苦くて渋い薬を飲んだ後では、ホッとする好ましい香りだった。たちまち、この大男は静かになり、ちょっと恥じた。顔の赤みも消え、ぐっと落ち着いて、おとなしくなった。

「サトーリスさん、本当にすみません。酔っぱらって

大男は訴えるようで、ほとんど泣かんばかりだ。サトーリスはうつむいて、誰にも表情を見られないようにした。

「それ以上言うな。お前は今しらふだ。この場で重要なことだ。これからのことは、おいおい話そう」

サトーリスの声色はとても穏やかだったが、両目は石炭火のようにぎらついていた。再び大きな箱にかがみこんで、紐を解き始めた。警部補がしっかり監視して、ベリントン大佐にどう思うかと尋ねた。

「見当がつきませんね。一晩中驚きっぱなしです。これからベンウッドのことをたっぷりお話しますから、心して聞いてください」

「インドで奴を知っていたということですか」

「ええ、数年前です。奴は軍医でした。今まで会った中でも、最高の軍医でした。英国で一財産稼ぎましたが、何かのトラブルに巻き込まれて、国を去らねばなりませんでした。インドでも全く同じでした。ベンウッドは秘密儀式や地下組織にのめり込む性癖がありました。時がたち、白人とはほとんどつきあわず、ヒンズー行者とか、尊者とかの類と仲間になり、奴らの秘儀を学びました。埋葬修行で生きのびた唯一の西洋人だと思います。その秘密は今まで絶対に分からなかったのですが、奴は解明したのです。同時にインドのあらゆる秘薬を学びました。我々の確信するところ、大醜聞になったアブガリ藩王の死亡に深くかかわっています。覚えていますか」

フィールド警部補がうなずいた。その種の出来事はよく覚えていた。大佐が続けた。

「ベンウッドが下手人で、新しい効き目の毒薬を試したのだと、噂したものです。藩王は自殺したという人もいました。おそらくその毒薬を投与すればそうなるのでしょう。ともあれ、ベンウッドは姿を消し、通説によれば、海鳥を撃ちに小舟で出かけ、転落して死んだとされています。この話は奴の召使いが言ったのですが、いくらで雇われたか、分かりません。さて、その一年後、私の同僚が長期休暇から帰って来て言うことに、ベンウッドをモンテカルロで見かけ、散財していたらしい。そのあと、奴を見た別な同僚の話によれば、ロンドンでほとんどボロボロ状態だったとか。ともかく、奴はおそろしく頭が切れ、おそらく今までの中で最悪のならず者でしょう。でも、今晩我々に運があるとすれば、奴がうまくいってないことです」

フィールド警部補があっさりと言った。

「確かな見立てだと思います。この場で大佐にお会いできたのは大幸運でした。本件に関して、本官は全く途方にくれておりました。とにかく、ここにいては危ないです」

もう話す暇はなかった。この頃になると、サトーリスが荷物のひもをほどき、蓋を開けていた。ほかの連中はそばに突っ立って、不安そうに青白い顔で見ていた。例外はベンウッド、無頓着に煙草をふかしている。サトーリスがいらついて、脇の箱を指差した。

「おい、君らは一晩中待ってるつもりか。私のような身障者に何でもやらせるのか。君たち、手をかせ、一人はテーブルを片付けろ。テーブルクロスをどけろ」

陶磁器やグラスががちゃがちゃ、ボトルがカチンカチン音を立てると、その音にベンウッドが辺りを見回し、発作的にニヤリと歯を見せた。だが、サトーリスは怒って

テーブルが片付くと、レギーと呼ばれる男の手を借りて、藩王とリッチフォードが荷箱から、動かない物体を持ち上げた。ぐにゃりとして重くて、布にくるまれており、マネキン人形か、ミイラのようだった。

奇妙な物体を取り出すと、人の形をした恐ろしい物体が現れ、まさしく犯罪か殺人か暴力を連想させた。それを見たベリントン大佐の息が荒くなり、つぶやいた。

「何かやれたらいいのだが……。あれを言い当てるのは簡単だ」

思わずフィールド警部補も漏らした。

「実に簡単ですね。チャールズ・デアル卿の遺体です。ここには我々の知見以上の深い謎があります。台に遺体を置いて、解剖するかのようです。どう考えたら……」

サトーリスが甲高い声で厳しく命令した。

「扉を閉めろ。どこからかひどい隙間風が吹いて来る。まずいだろ、ええ、ベンウッド」

ベンウッドが是非そうしてくれとつぶやいた。扉がバンと閉まり、長い静寂が訪れた。やがて蚊の鳴くような痛みというか、叫びというか、子供が薬で苦しんでいるような声が聞こえた。

ベリントン大佐が飛び出して大広間を横切ろうとした時、誰かがやって来た。

灰色服の女性だった。灰色服の女性は、ビートリスがあの運命的な夜に出会った人物、パリの劇場でマーク・ベンモアの隣に座っていた人物だ。両手を握りしめ、深い悲しみに押し黙っている。

「ああ、だれかお助けください。神様、味方を一人、さしつかわせてくださいませ、どうか……」

ベリントン大佐が、大広間の明かりに進み出た。

「願い事は叶いますよ、私が助けます、メアリ」

第十七章

灰色服の婦人はじっと立ったまま、両手を胸に押し当て、悲しそうに目を見開き、妙に怖がった。長い沈黙のあと、口を開き、ベリントン大佐の変装を簡単に見抜いた。

大佐の地声は全く別人であった。もし、大佐が片手を差し出して、きゃしゃな体を支えなかったら、この灰色服の婦人は倒れていただろう。

ベリントン大佐がささやいた。

「ちょっと待って。まだ喋らないで。ここで私を見て驚いたでしょう、メアリ。当然です。何年も探していたのですよ。どうして警戒してずっと避けていたのですか」

灰色服の婦人のほほに少し赤みが差した。

警部補は背後に隠れて、自分を消した。こんな予期せぬ出来事は嬉しくない。警部補は自分の筋を描いており、その筋で成功に導きたかった。

でも、この出会いが、全く良い結果をもたらさないわけではない。警部補はもちろん、灰色服婦人のことを十分聞いているから、扉の向うに突っ立っている哀れな姿が、同一人物であることを疑わなかった。警部補がささやいた。

「大佐、用心を忘れないで」

灰色服の婦人が驚いた。ほかに誰かいるとは思ってもいなかった。

「誰ですの? どうやってはいったのですか」

ベリントン大佐が説明した。もう自分をうまく抑えた。

「食糧庫の窓からはいった。メアリ、すまない、話し合おう。構いませんか、警部補」

軽率なことをしない限り異論はないと、警部補が返事した。信頼できる部下が、五〜六人くらい欲しくなり始めた。その間、動きがとれず、進展を待つしかない。当然、食堂の密閉空間で何が行われているか、とても知りたいが、当分辛抱せざるを得なかった。必ずあとで奴らを一人ずつ、捕まえてやるという自信が十分あった。警部補が言った。

「遠くへ行ってご乱心なさらないように」

ベリントン大佐が約束すると、両人は大広間を静かに横切って、向うの居間にはいった。そこは家の裏側にあたり、観音開き扉が芝生へ通じていた。灰色服の婦人がそっとかんぬきを外した。

「必要なときここから簡単に逃げられます。もしここへ誰か来たら、庭へ抜けられます。ところで、フィリップ、どうやってわたくしを見つけたのですか」

しばらくベリントン大佐は答えなかった。大佐が相手の青白い顔をじっと見る様子は何か両眼に愛の光があるようだった。近くでよく見れば、ふりかかる白髪と、悲しげな顔にもかかわらず、美人だ。

大佐が思いだしたのは、かつての陽気で笑い上戸の少女、当時は全く心配ごとなど微塵もなかった。一瞬、心はオードリ地区の遥か彼方にあった。

「メアリ、最後に会ってからどのくらい経ったかな」

女がため息をついて、目に涙を浮かべた。琴線に触れた。とぎれとぎれに言った。

「四か月、四年、四世紀かしら。フィル、怒っていない? 怒っていないように見えますけど」

「メアリ、怒っちゃいないよ。君を見た時、怒りはすっ飛んだ。ああ、なんで君が苦しまなければならないのか。同じ君なのに、こんなにやつれて。すっかり色香も、笑顔も、えくぼも失せて。しかも、サバを読んでも、せいぜい三〇歳なのに」

相手が悲しげに言った。

「三十一です。でももっと長く生きたような気がします。フィル、冷たくし過ぎたかしら」

「メアリ、そんなこと思うはずないよ。婚約していたし、結婚するつもりで、日時も決まっていた。きみはそれからぷっつり姿を消し、メモを残しただけだった、きみを忘れて、探すなという。私の妻にふさわしくないのかと思ったよ」

「もしそう考えてくれたなら、こんなもめごとや心配はなかったでしょうに、フィル」

「ああ、でもそんな考えは絶対にしない。きみは他人の為に自分を犠牲にしている。きみの兄さんが居なくなったと知った時、確信したんだ」

「兄のことで何か、分かりましたか」

と灰色服の婦人が不安げに尋ねた。

「メアリ、何も目新しいものはない。きみは兄さんのカールに対する肉親愛の為に、兄さんの悪行がわかってない。兄さんが何者か、みんな知らないでか。兄さんを知る誰もが、インドできみに忠告したにちがいない。とても言いにくいのだが、兄さんは根っからの悪漢だ。その為に、行政管理監督官を解任される前にずらかった。兄さんがきみの肉親愛につけこむのを見て、俺は度々激怒した。ああ、兄さんは悪党だ」

メアリのほほが真っ赤になった。両手をぐっと握った気がした。

「違います。絶対に違います。兄はちょっとわがままですが、頭が切れて、引く手あまたでした。兄が恋に落ちた相手はいい方でしたので、とても嬉しかった。激しい恋愛だったのよ、フィリップ」

ベリントン大佐が異議ありの仕草をした。口元に苦笑いがあった。

「兄さんは自分以外に誰も愛せない。不能だったんだよ」

「ひどいこと言うわね、フィル。兄が本気になった相手はチャールズ・デアル卿の被後見人、つまり義理の娘でした。この娘は兄夫婦と三人でインドのシムラへ来たのです。恋敵が現れるまでは順調でした。当時あなたはシムラに居なかったし、たとえ居ても、不幸な事件のことは何も耳にしなかったでしょう。恋敵が破廉恥な暴力を使ったかどうかはわかりませんが、ある日けんかをして、それを乗り切りました。兄は一切話しませんが、それ以降、恋敵は二度と現れません。その日から今日まで、兄は身障者です。兄は……」

ベリントン大佐が突然大声で、

「まさか、まさかきみの兄さんというのは、この邸宅の持ち主、カール・サトーリスでは」

女がたじろぎ、口ごもり、真っ青になった。

「思った以上に知っているようですね。なぜここへ来たのか、もっと知る必要がありそうですね。そう、カール・サトーリスはわたくしの兄なのよ」

「そうか、母の旧姓に戻していたのか。真っ当な男がそんなことをすると思うか。きみの顔色から判断して、いつもすまして、しらっとしてるけど、必ず本件に絡んでいる。一目見ただけでわかる。兄さんも悪いが

女の顔がますます青ざめて、目を伏せた。ベリントン大佐は湧き上がる怒りをぐっと抑えた。

「答えられまい。言えないだろう。くだらぬ男の為に大きな危険を冒している。その男の心のねじ曲がり具合は、身体と同じだ」

「まあ、なんてことを、お願い、そんなひどいことを言わないで。とても傷つく」

「すまない、メアリ。でもこういうことは、はっきり言った方がいい。全容は知らないかもしれないが、分かるだろう。そうでなきゃ、あの晩チャールズ・デアル卿が死ぬ前に、なぜ会いに行ったのか、なぜメモを書いて、寝室にあったのか。それに、なぜあの晩ホテルに泊まって、夜勤従業員に警告しようとしたのか。いいかい、メアリ、秘密を隠し通すのは無駄だよ」

メアリ・サトーリスが目を大きく見開いてベリントン大佐を見た。一瞬喋れなかったが、後ろめたい表情は微塵もない。

「そんなに知っているとは思いませんでした」

「もっと知ってるけど、更に知りたいんだ。いいかい、もう私の手を離れて、警察が必死に追っている。メアリ、なぜ、すべてを打ち明けて、自分を守らないんだ。きみは言うなれば、チャールズ・デアル卿遺体窃盗容疑で被告席に立たされる可能性があるんだぞ」

「フィル、わたくしは絶対に無実です。ただ最善を尽くして守りたかったのは……」

ベリントン大佐がせっかちに割り込んだ。

「ああ、分かっている、分かっている。だがチャールズ・デアル卿の遺体が卑劣な目的の為に盗まれたという事実は残るし、一味はとても凶暴だ。きみの兄さんはその張本人だ。黒の二輪馬車でロイヤルパレスホテルに乗り込み、遺体を運び去った。なのに、きみの言う兄さんは……」

「兄も悪いが、はたがなお悪い。その通りですね。当然、私は目がくらみ、愚か者だとお思いでしょう。でも、あなたは全てを知っているわけじゃない」

「知識量の問題じゃない。もちろん、きみの言い分すべてを信じるべきだろうが、警察は全く別な見方をしている。閉鎖扉の向うで、何が行われているか知っているのか」

女は身を震わせて、両手で顔を覆った。怖くて何も言えないようだった。ベリントン大佐が二度も尋ねると、やっと返事した。

「実際は知らないのです。兄の秘密に全部関わっているわけではありません。きょう、兄に言葉をかけたら、ひどく怒って、寝室に閉じ込められたけれど、なんとか化粧室の扉を開けて、脱出しました。あなたに会った時は、やめさせようとしているところでした。中に何人かいるようです」

「ああ、策士が二人、レギーとコーラだ。つい先ほど、ロイヤルパレスホテルで、ガスタング大将とデラモリ伯爵夫人として泊まっていた。悪党のスティーブン・リッチフォードもいる。ビートリス・デアルお嬢さんをだまして妻にした男だ。それから、悪徳医のジェームズ・ベンウッドもいる。あの音は何だ」

メアリ・サトーリスが凍りついたようにささやいた。

「悲鳴がするようですね」

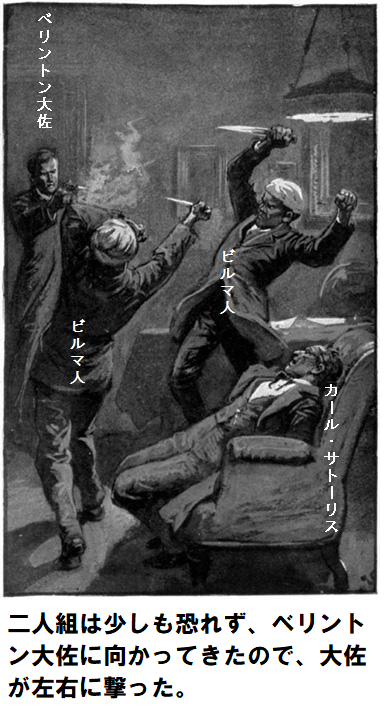

まさしく悲鳴、蚊が泣くような震え声から、うめき声に変わって途切れた。とっさの衝動に突き動かされ、警部補のこともすっかり忘れ、大佐が大広間を横切り、その扉に手をかけた。

メアリ・サトーリスがだーっと追っかけた時の顔は恐怖で真っ青、言葉は不安に怖がっていた。

「やめて、お願いだからやめて。ここには東洋の謎があります、奇妙な恐ろしい謎です。インドで何年も過ごしたあなたでも知らないものです。ああ、中は大変危険です」

さすがに勇猛なベリントン大佐も、ひるんだ。冷静さを取り戻し、居間に戻りかけたが、再び奇妙な悲鳴がかすかに上がった。身内なら耐えられない声だったので、激情に駆られ、大佐が扉を開けた。つかつかと、はいって行こうとした所を、メアリが引き戻して、慌てて言った。

「ご迷惑をおかけしました。苦しむべきはわたくしです。引き込んだからには、逃がして差し上げます。兄さん、これはどういうことですか」

メアリは、扉影に立ちつくすベリントン大佐を差しおいて、自ら進み出た。

メアリが突然金切り声をあげたのは、ほほに一発食らったからだ。誰かがヒッヒッと笑うさまは、この異常な作業を裏付けているようだった。

ベリントン大佐が激怒して、部屋に突進した。刹那、強力な腕力でつかまれ、後ろへ押し返された。しばらく散々暴れて、成功するかに見えたが、多勢に無勢だった。食堂扉が再び閉まった。

第十八章

フィールド警部補が手厳しくののしった。こんな狂気の沙汰は全く予想していなかった。経験豊富な将校なら、自分の感情を抑えるものだ。でも女性が巻き込まれたとあっちゃ、理性を期待しろと言ってもせんないことだった。

数分前までは、すべてが順調に行っていたのに、計画がめちゃめちゃだ。警部補は全然臆病じゃないし、さんざん修羅場をくぐっているので、臆病という単語の意味すら忘れていたけれども、そのとき決断を迫られた。

同時に、大佐が相当危険なことも忘れなかった。いま唯一できることは、奴らにはったりをかまし、勝負があったと思わせ、邸宅が警官で囲まれていると見せかけることだ。

そう決心して、警部補は大広間を横切り、食堂の扉に近づいた。扉に鍵をかけてあることは承知の上だ。鍵穴に耳を当てたが何も音がしない。さらに鍵穴を覗いたが、部屋は真っ暗だ。

勇敢な警部補も、背筋がぞっとした。中で何か悪魔の仕業以上のことが行われている。警部補がつぶやいた。

「さあ、どうしようもない。これも武運だ。大佐が災難に遭ってしまった。ここにいたら、同じ目に遭うかもしれない。獄舎の秘密を知る本官がたった一人取り残された。ひとまず立ち去って、応援を頼んでから家宅捜索しよう。結局、大佐一人でドジを踏みやがった」

それ以上何もせず、警部補は来た道を戻った。一旦道路に出て、邸宅を振り向けば、全館真っ暗なようだ。近くの交番へ行く以外ほかに何も出来ないし、できるだけ応援を頼むことだ。

コモン近くの交番に行くと、もめる事もなく、フィールド警部補の名前を言うだけで十分だった。数分後、六人の巡査がゴム靴に履き替えて、現場へ駆けつけた。騒動や面倒を起こさないように、食糧庫の窓から静かにそっとはいり、コトリとも音を出さすに侵入した。

出口を固めたので、もう秘する必要はない。全館の電灯をつけて、慎重に探索したが、ひと一人も見つからなかった。全員消えた。全部が夢のようだった。警部補は大広間に立ちつくし、爪を噛み、負けを認めざるを得なかった。

一体連中はどうやって、こんな驚くべき方法で消えたのか。どうやら全部持っていった。あの

警部補は、真夜中を大分過ぎてから、邸宅を荒らさないように注意して退去したが、無駄だったかもしれない。逆に思い知らされたのは、奴らがこの邸宅を監視しており、今頃ほくそ笑んでいることだろう。

フィールド警部補が吐き捨てた。

「マックリン巡査、これ以上ここにいても意味がない。もう一度追跡し直すぞ。もう二度と素人を捜査に連れてくるもんか。大佐は軽率の報いを受けたようだ、あばよ」

翌日の午後遅くなって、警部補はビートリス・デアル嬢にまた会った。失敗したという以外、言いようがなかった。前夜の出来事を熱心に聞いていたビートリスの心境が、ベリントン大佐のむちゃな行動の所で、不安に変わった。

「大佐は危険だとお思いですか」

「ええ、心配しております。お分かりでしょうが、我々の相手は史上まれにみる大胆、狡猾、破廉恥な悪党一味なのですよ。邪魔する者は誰でも、殺しも何もためらいません。いいですか、大佐の行動はとても愚かです。でも軍人だし才覚があるから、切り抜けるかもしれないし、まだ大佐の命は取らないかもしれません。奴らの計画が終わるまで、人質に取っておく可能性があります。あの晩、大佐が灰色服のご婦人と話している時、もちろん聞くつもりはありませんでしたが、本官は耳がいいし、時々大声で話していたから、悪党のサトーリスがかつて、若い娘と婚約しており、その娘が奴を捨てたことがわかりました。そこで考えたのですが、その若い娘さんなら、二〜三情報がとれるかもしれません、いま英国に居たらですがね」

「その娘さんが英国にいないとでも」

「シムラで婚約したからです。娘さんは兄夫婦と三人でインドに滞在していました。残念ながら名前は聞き逃しました。妙なことに、この娘さんはあなたの父上の

ビートリスが一瞬戸惑った。全然知らなかった。

「つまり、遺書かその種の何かで、父が