主な登場人物

メアリ 主人公

ミリアム 新聞社主

ホークス 漁師の船頭

トリガーセン 島の支配者

トリタイア 乳兄弟

トリガース 教区長

ナオミ 島の老女

ルース ナオミの姪

ガイ牧師 雇われ牧師

ジュリアン医師 島の医師

モード嬢 アイルランド人

カットリス技師 橋の建設技師

ビショップ 漁師

プレスコット 技術者

マッスン親方 橋建設の元締め

フィンレイ 不満労務者

[#改ページ]

[#ページの左右中央]

[#改ページ]

第一章 休眠庭園

休眠庭園にはヒナゲシ一輪も咲いていないけれど、時季に訪れたら、多くの花々がある。その時季とは、皆が吹雪を話題にし、子供達が十二夜のケーキにつかの間そわそわする頃だ。

このとき、トリガーセン島は花々が華やぎ、大花壇となる。ラッパスイセンやキズイセンが頭を垂れ、サボテン生け垣の軒下で、高貴な紫スミレが良い香りを漂わせる。ごうごうと押し寄せる大西洋の大波に、花々が揺れなびき、咲き誇る。

そこはどこ? どうした?

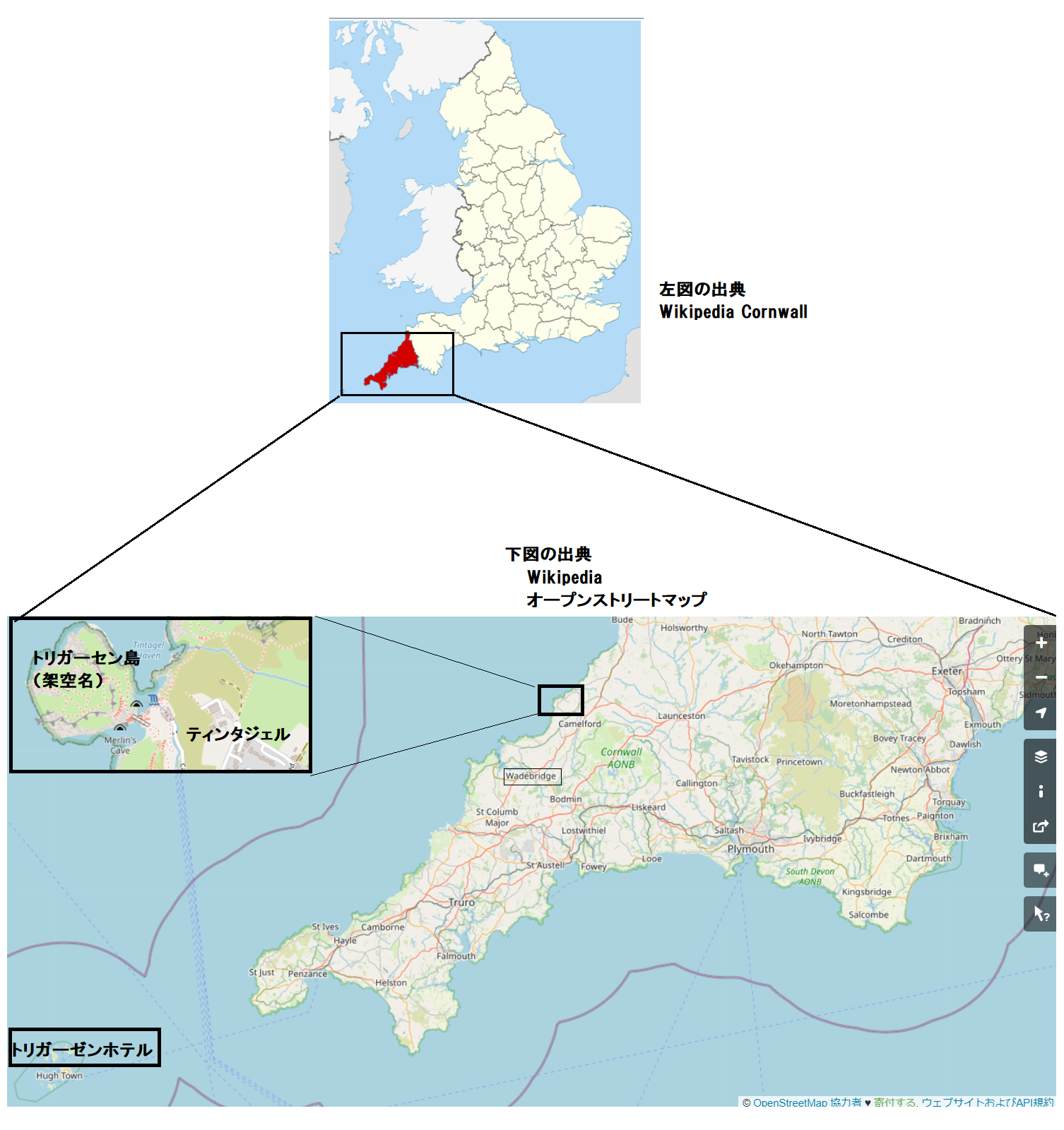

場所はティンタジェルからそんなに遠くなく、住人はアーサー王物語を話し、島の中央には大りんご園があり、そこでランスロットが殺したドラゴンの歯は燃える剣のようだったとか。そこにもグラジオラスが真っ赤に咲いている。

トリガーセン島は緑豊かで快適な細長い離れ島であり、長さ13

、幅8

、幅8 。東と北は切り立った高さ30

。東と北は切り立った高さ30 の花崗岩の崖で守られ、聞こえる音は大西洋の海鳴りと

の花崗岩の崖で守られ、聞こえる音は大西洋の海鳴りとお嬢が言った。

「ミリアム、ここは天国ですね」

ミリアムは持参した黒い小箱に損傷がないことを願った。お嬢が良く通る甲高い声で言ったことは見当違いだった。

どうでもいいことだが、二人を運んでくれたトリボース村の漁師はちょっと野暮ったくないか。果たしてミリアムは気付いていたか、漁師の分厚い胸板、

お嬢は小箱が陸揚げされるのをじっと見ていた。お嬢はお嬢様以外の何物でもないから当然、衣装は豪華だ。ここらの地域では誰もあんな衣装は今まで見たことはないし、プリマスやエクセタのような大都市を旅行した者ですらそうだ。

お嬢は背が高く、美形、瞳は海のように青く、髪は上陸した砂浜のように金色。征服民族の娘のように横柄に振る舞い、指にはダイヤ、耳にはサンゴをつけている。化粧室で秘密を学んだ女性なら、混色毛織コートや、銀

またお嬢はアメリカ人であり、大金持なことも知られている。以上は勘のいい女性なら全て当てる。一人娘のメアリとして知られ、父はペンシルバニア州ピッツバーグの故サイラス、世間が知っているように2年前の1885年に死亡。ダンクニュウと壮絶な仕手戦をした挙句、ダンクニュウは4百万ドルを失い、わずか1千万ドルそこらの比較的貧乏人のまま亡くなった。なかにはこうして人生を失敗する人もいる。

メアリには跡取り娘以上の何かがあり、とびきりの美人だった。善良で、賢く、もちろんわがままで、我が道を好む。跡取り娘じゃない一般の娘も、同じような傾向があるのは否めない。メアリがどんな女か、やがて分ろう。

付き人のミリアムは対照的だった。ミリアムは50歳だとされるが、実際は10歳若いことを伏せていた。痩せてひょろひょろ、小麦色の肌はしわがなく健康だ。上唇には猜疑心が漂い、大口、滑稽、ひとたび茶色の瞳を見れば、この女性は男に生まれるべきだったと妄想しかねない。

ミリアムは20年前タイピストとして出発し、お金を稼ぎ、40歳で三つの人気日刊紙の所有者となり、すべてを一人で築き上げた。多忙、幸福、聡明、親切、よく働くこの女性の唯一の不満は議会に出馬できず、大統領に立候補できないことだった。しかしそんなことを言えば、お嬢メアリの名前を名誉毀損するかもしれないし、おそらくそうなっただろう。

船頭のホークスは、手の切れるようなお札を驚いて見つめた。メアリが褐色の大きな手のひらに置いた紙だ。

ホークスがけんか腰に言った。

「俺は字が読めねえ。学問なんて必要か、タラとサバを数えるだけの男に」

メアリが優しく説明した。

「お駄賃の5ポンド紙幣です。私の知っている唯一のたしなみは敵対的な非難をしないことです」

ホークスは頭をひねり、疑わしげに紙幣を見ていた。銀行とかそんなものを聞いたことがあった。トリタイア地区のトリファーセンは全財産を一度に失ったとか。

「半クラウン銀貨にしてくれないか」

とホークスがおずおず尋ねた。

メアリが笑ったので、ホークスもつられて笑った。コーンウォールの漁師は、苦境にあってもスコットランド人より冗談を飛ばすけれども、この種のおふざけはしないから、メアリが堂々と笑うのを聞いちゃ、精神的にも道徳的にも耐えられなかったのだろう。

ミリアムが言った。

「お嬢は船頭を

ホークスは半クラウン銀貨を3枚もらって退散し、半ポンド金貨は馬鹿にして拒んだが、物欲しげであり、別れ際に、その内また戻って来て、二人を乗せると言い、島に留まるつもりというメアリの嫌みを軽蔑して、こう言った。

「トリガーセンは泊めてくれないぞ。あの島はよそ者を入れない。来ても、来ざるを得なくてもだ――しかも女だし」

こんな捨て

ミリアムはホークスが船で運んできた黒い小箱に腰掛けて、周辺を静かに眺めていた。2月の午後だが、陽光を浴びて座っていれば、ちっとも不快じゃない。空気は花々の香りでむせかえり、外海は荒れつつあり、大きなうねりが大西洋から押し寄せてくる。大波が数日続くと、天気が良くてもトリガーセン島に着岸できない。ホークスはこれを指摘したのだが、メアリはかえって都合がいいと言い返した。さすがのトリガーセンも天候は左右できまい。

「お嬢、いまこそ打ち明ける時です。たたき上げの女史として私にも知る権利があります。あなたを喜ばすためにはるばる6千

やってきました。私の弱点につけ込み――」

やってきました。私の弱点につけ込み――」「それと、私に対する愛にもね」

ミリアムが鼻眼鏡をかけた。そうすると怖れられた。屈強な男でも、破廉恥な金貸しでも、この鼻眼鏡の前には震え上がった。メアリが笑って言った。

「ふふふ、いいですよ。かまいません。ここへ来たのは我家の始祖がトリガーセンの流れ者だったからですよ。宗教上で迫害され、アメリカのニューイングランドへ逃げたのです。メイフラワー号で移住したピルグリムファーザーズの一員でした」

「統計によれば現在、25万人もの米国家族がピルグリムファーザーズの直系と称しています。出港の前週、ニューヨークでその一人に会いました。

「ペテン師です。でも私の話は本当だと知っているでしょう。私の先祖マーシャの日記を見たでしょう。実際この島で書かれました。魅力的で古風な表現はすべてここで著されました。考えてごらん、島を探検する喜びを。先祖のアマイアスが敵の命を救った場所を見たいのです。そこで先祖のマーシャが瀕死のスペイン人を発見しました。スペインのガリオン船サンタマリア号がここで難破したからです。あなたも興味があるでしょう」

ミリアムは率直に認めた。事実、マーシャの貴重な日記が入っている小さな黒箱には、メアリのダイヤモンドもはいっていたので、心配だった。

「私はアメリカ人であることを誇りにしていますが、もう少し古かったらよかったのに。歴史というか、移住してきた人々の過去を知りたい。ですからここを見たいというお嬢の希望に付き合ったのです。そろそろ見に行きませんか。この島はトリガーセンのものです。氏でも卿でも閣下でもなく、呼び捨てのトリガーセンです。滑稽なほど封建的です。島の所有者トリガーセンがすべての法律を作り、税金も物品税も国へ納めません。特殊な男だと聞いたことがあるでしょう。島の人々はキリスト共同体を造り、自活して、土地代も、いかなる組合費も払わず、誰とも交際しません。ここを聞きつけて上陸しようとする旅人は厳しく排除されます。お嬢は美人で跡取り娘ですから、単なる侵入者として島民に撃ち殺される心配は無いと思います」

メアリがかがみ込んだ

「ミリアム、あなたの自慢の友情はどこ? 私を拒んだ男を今まで見たことある? ありのままを見せましょう。私がその男に笑いかければ、いちころですよ。そのあと、あなたが鼻眼鏡をかけて、ねめ回せば敵はひれ伏して楽勝でしょう」

メアリが海に浮かぶ灰色のカモメに手を軽く振った。その指には海水に濡れた宝石が光っていた。

「先祖の島から追い出されてたまりますか」

とメアリが言い、喜びに浸り、ほっと一息入れた。

確かに、命の喜びに満ちた細身の若い女性、メアリは指にダイヤモンドをつけ、瞳にも輝石があった。健康、裕福、美貌、斬新な感覚の持ち主の新人類であり、若葉であった。これ以上何を望もうか。

メアリは完璧に、厳しく育てられた。季節は2月だが、太陽はありがたい陽光を降り注ぎ、大西洋から吹く浜風は、すがすがしくて清浄だ。背後の島には花々や果樹園や緑の草原がある一方、花崗岩の島崖には、大波がどどーんと打ちつけている。

長々とうねる波間がゴーゴー砕け散るたび、無数のレース状の白い泡は、まるで崖下を

「いよいよ楽しくなりそうね。ミリアム、飽きるまでここに居ましょう」

ミリアムが何事か、新聞の方針とか、ある編集長の欠点とか、つぶやいた。それでも島の魅力にはあらがえなかった。

ここに滞在するのは嬉しいだろうし、あの風変わりな古い日記に書かれた場面を探検するのも楽しいだろう。メアリが親戚だと打ち明けたら、トリガーセンはなんと言うだろうか。だって日記のマーシャはかつてマーシャ・トリガーセンだもの。

ミリアムが突然言った。

「

「トリガーセンと? おあいにく様。もしナポレオン的な態度をとるなら、こちらの番兵を持ち出して、秘宝を見せます。秘宝を使う場面はないかも知れませんが、最悪になった場合に保留しておきます」

「そうでした。忘れていました。ところで、そろそろ移動しませんか。あっ、現地人が来ます」

男がよろよろ浜へ歩いてきた。船員のような服装で、赤い毛糸帽子を素敵な後頭部にかぶっていた。若くて、上体をかがめ、広い胸板と、精力と活力に溢れている。きれいな小麦色の肌がマホガニ色に焼け、ジプシーのような黒い瞳が大胆にもメアリの青い瞳を見つめた。目線には好奇心と驚きがあった。

「ここで何をしている?」

漁師に間違いない、典型的なコーンウォールの若い漁師で、怖れ知らず、ざっくばらんで、男や女にも対等に接する。数世代にわたる自立親方で、下劣な金儲け方法などこれぽっちも知らず、どんな男にも師事しない。幾多のうさん臭いお役人なんて、これらフェニキヤ子孫の漁民に比べれりゃ、ちっとも専制君主じゃない。

メアリは少しいらついた。同じ家系の片側にやって来たのだが、始祖が貧しかったので、今の高い地位を捨て去りたい気分になった。ミリアムが笑った。もしメアリにこのささやかな弱点がなかったら、ミリアムはメアリをあまり好きになれなかっただろう。

「あの尊大な男はお嬢を正しく評価していません。お嬢が大金持ちということを知りません。ダイヤモンドに眼もやらない。財産とか、シカゴ鉄道株式を教えてやりなさい。美貌はよく分っているようですから」

メアリが笑った。いらだちは鏡に吹き付けた吐息の曇りのように、とらえどころがなかった。

「どこへ行ったらトリガーセン氏に会えますか」

「僕はトリガーセンの

メアリが小声で説明した。人生で初めて味方が欲しくなった。ミリアムはと見ればこの状況を楽しんでいる。メアリがただの男と最悪の出会いになったのを見るのは愉快だった。

メアリは男に対して嫌みを全く言わず、

「トリガーセンのご親切に感謝します。トリガーセンは私達をどうすると思いますか、トリタイアさん」

「ええっ? 何だって?」

メアリが同じ質問を繰り返した。この男は人生において“さん”付けで呼ばれたことがなかったので、メアリの口から出た自分の姓が分らなかった。やっと分った。即座に答えた。

「送り戻せだ。うねりが

「よそ者ですって。礼儀を欠いています。明らかに流れ者ってことですよ。私達は疑われています、メアリ」

「じゃあ、その間どうすればいいのですか」

「聖地へ行け」

「聖地ですって。うれしい。そこでお祈りするのですか」

トリタイアが怪訝そうに、

「お祈りのことは知らない。自分らで部屋を掃除して、自炊することだな」

メアリには夢のようだった。ここには楽観的な期待以上に中世的慣習がある。

一方のトリタイアは明らかにめろめろになっていた。メアリのお世辞に感じない男はいない。

すると、話の途中で、3人組がいる浜へ降りてきたのは背の高い痩せ型の男、目鼻の整った夢見るような顔立ちで、海のような瞳だ。長年、40歳未満で押し通せるだろうが、髪は真っ白だ。でも不愉快じゃなく、事実、とても魅力的だった。

トリタイアは気さくに向き直ったが、敬意がないわけじゃない。

「トリガーセン、こちらが例のミリアムとメアリです。メアリは素敵な人です」

第二章 トリガーセン

男が言った。

「お目にかかれて光栄でございますと言えたら良かったでしょうが……。トリボース村で聞かなかったですか、どんな事情があろうと、よそ者はトリガーセン領土に入れません。私はここの国王であり、独自の法律を作り、妨害や邪魔されることなく、人民を収監できます。あなたを牢に入れることも出来ますし、英国の下院も口出しできません」

「トリボース村で全部聞きました。女性という特権でここへ来ました」

トリガーセンの薄い唇に笑顔のようなものが見えた。

「でも、あなた方の来島に

「長引けば長引くほどよろしい」

トリガーセンが軽くいなした。

「おそらく考えを改める羽目になります。時々私達も本土の人々を受け入れざるを得ません、例えば去年のようにニシンが不漁で、トリボース住民の半分が飢えた時です。この時も私達の規則に従わせました。申し訳ありませんが、あなた好みの例外は適用できません。聖地には貧しい人々がいて、貧民収容施設と呼びたければそう呼んで下さい。そこに行って下さい。実際、ほかに居場所はありません。白い

男は、メアリの極上のツィード・ドレスと宝石をひどく軽蔑して、指差した。またしてもミリアムが笑った。メアリの

メアリが冷静に言った。

「私達の正体を言ったら、少しは扱いが良くなるかも知れません。私はアメリカ人です」

トリガーセンがもう一回ダイヤモンドを見た。

「そうじゃないかと思っていました」

本当にこの君主は率直すぎる。メアリがすぐ続けた。

「私は英国血統で、先祖の姓はトリガーセンです。この島のアマイアスの直系子孫だと証明できます」

「どうぞ続けて。とても興味深いです」

メアリが一瞬で打ち解けた。日記の内容はほとんどそらんじており、トリガーセンしか知らないと思われる島の歴史場面を話した。疑いなく、メアリはメアリに他ならない。

トリガーセンはあたかも私権剥奪された原告に

「あなたの言い分は否定できません。近いうちにその日記を見たいものですが、その日記は島の公文書に何回も引用されています」

「手に入れるようにしましょう」

これはメアリの駆け引きだ。正当かつ緊急の理由から、トリガーセンに日記を見せなかった。なぜ見せたくなかったか、見せたらどうなるかはやがて分ろう。メアリは両眼に笑みを浮かべ約束した。

「やはり聖地へ行く運命ですか」

「残念ながらそうです。実際、あなたの行ける場所は他にありません。たとえ私の妹であっても、規則は破れません。私の家には男の召使いが一人居るだけですから、入れるわけにはいきません。言うのも恥ずかしいのですが、私の小屋はみすぼらしい最たる物です。この島は惨めなほど貧しくて、魚もたまにしか捕れないし、

クロムウェルやウルジーならそう言われたかもしれない。つかの間メアリは深く感動した。

ミリアムが尋ねた。

「産業はないのですか。貧しい女性に仕事はないのですか。意味は分るでしょう」

トリガーセンの目がギラリ。ミリアムが言った狂信的な考えはのっけからバッサリ。反論をまくし立てる様子は黒牡丹から水がほとばしるかのよう。

ミリアムがトリガーセンを見つめ、どきどきしながら興味深く思った印象は、人間性を学ぶ学生が新人類に対して抱く感情のようだった。

トリガーセンは波打ち際を行ったり来たりしながら、二人のことをすっかり忘れて、叫んだ。

「そんなことになれば真っ先に私の右腕を切り落としてやる。いっそ人民を餓死させてもいい。いまどきの商業は

ミリアムが応じた。

「おっしゃることは大いに結構ですが、同時に多くの偏見があります。私が自分の努力で財産をなしたことを知っていますか」

「心から同情します」

とトリガーセンが思いやった。

実際、あまりにもまじめに言うものだから、ミリアムの心から、

「まったく、あなたは絶対に間違っています。女性には大きな分野が待っており、呼びかけています。いえ、私は一般の女性と変わらないし、女性も世の中の富を求めています。一方、誘惑に飢えた大勢の男も知っており、そんな男は想像も出来ないでしょう。もし私に任せたら、あなたにも何か出来ます」

とミリアムが言い、鼻眼鏡でにらんだ。今度はメアリが口論を楽しむ番だった。

「あなたのお願いとやらをおっしゃってくださいませんか」

とトリガーセンが尋ねた。

「そうですね、あなたを

「女性が働くなんて、しかも男の仕事を行うとは、神の前では虐待です。ここでは絶対にありません」

トリガーセンはかたくななだ。

「花が不作になったらどうなります?」

とメアリが尋ねた。

トリガーセンが認めて、

「飢えて、餓死寸前になります。でも我々は受難者です。泣き言は子供のいうこと。人民は苦難の火にあぶられても黙って耐えます」

ミリアムは静かに聞いていたが、両目には戦いの炎がギラリ。女性の使命に関しては米国で最高の権威だ。雇い主は

「人民と共に飢えに苦しむのですか」

とミリアムが繰り返した。

「ええ、そうです」

「この豊かな島でわざわざ飢えるのですか。ご存じですか? 私ならこの島をモンテカルロのように有益な資産に作り上げられます。もちろん

メアリがうめいて、

「ミリアム、やめて、どうかやめて、」

ミリアムの眼から戦火が消え、微笑んだ。同時にトリガーセンをひどく軽蔑した。この男は帝王のように振る舞うが、頑固で偏狭だ。しかも花が不作になったら、人民と飢餓に苦しむという。

「花の収穫は今ですか」

とミリアムが訊いた。

「今から4月初旬までです。つまり次の6週間です。シリー諸島とフランスの

というくだりにはひどい軽蔑があった。

「収穫時、雪や霜が時々降ります。見てもらえば分るでしょうが、私達の花卉はシリー諸島の物よりずっと活きがいいです。だが豊作でも実入りはわずかです」

「イワシは?」

とメアリが訊いた。

「今は2〜3年に1回しか来ません。島の突端にあるポートグィンに50〜60軒の廃屋があるでしょう。かつては一番栄えた村でした。でもイワシが不漁に次ぐ不漁で、村は捨てられ、次々

ミリアムがぴしゃり。

「アメリカでは有り得ない。米国人は何かしようと動き回ります。もしあなたが時代遅れの考えを押しつけたら、退任させられるでしょう」

トリガーセンが苦笑い。この新聞女性は脅威だが、次第に好きになり始めたのは、皆と同じ。

でも目下の話や目線はメアリに向いていた。いままでこんなに輝いて華麗な女性を見たことがなかった。

セントミンバーの牧師の妻であるガイ夫人は、美人だが、メアリほどのかわいさも服もない。トリガーセンはほっとしてメアリに向き直った。

「花を見せて下さい」

とメアリが言った。

トリガーセンが無言で道を案内し、サボテンとキョウチクトウの長い生垣を越え、向かいの畑へ行った。そこは盆地になり、高木、ヤシ、竹、シロガネヨシに囲まれ、暖かい陽光が降り注ぎ、端から端まで一面の花々で覆われている。

メアリが思わず歓声を上げた。目の届く限り花ばかり、間には碁盤状の細道がある。ラッパスイセンが黄色や深紅の大輪を咲かせ、揺れるスイセンやキズイセンの向こうには、鮮やかなグラジオラスとチューリップが耀き、大きくて青白いヒヤシンスが華麗にぴんと伸びている。小さな窪地も、スミレで覆われている。そのほかにもメアリが見たこともない花々があった。

太陽が桃源郷の上でくっきり耀き、空気は香りでむせかえっている。崖の向こうから、海鳴りが聞こえる。トリガーセンが誇らしげに情景を見渡した。

「これが私達の重要な庭園です。この島でこれ以上、手入れされた場所はありません。果樹園と小麦畑もあり、西側斜面にはジャガイモを育てています。この場所こそ、希望と関心の中心です」

「広さはどれくらいですか」

と実業家のミリアムが訊いた。

「およそ5万坪です。女性のほとんどがここにいます」

女性や少女達が、老いも若きも花々を摘んでおり、おそらく全部で百人ぐらいだろう。全員が地味な青い羊毛服を短く着て、スカートをはき、丈夫な靴と、手織りの黒いストッキングを履き、頭には堅い縁取りで扇風機のような丸帽子を優雅にかぶっている。

一人か二人立ち上がったとき、メアリは女性らの物腰に、自由さと優雅さを感じた。一人の少女が、人なつっこく大胆にチラ見して通り過ぎた。よそ者の私達に対して、少女は下卑た興味を示さなかった。メアリが親しげに少女の方へ歩いて行った。

「あの少女に話しかけていいですか」

とメアリがトリガーセンに尋ねた。

「どうぞ。あなたはここに数日いる予定だし、皆と同じ服を着て、皆と同じように生活することになりますから。ジェーン、こっちへ来なさい」

少女が臆せずにやってきた。

「はい、ご用ですか、トリガーセン」

ジェーンは全く自然体で、落ち着いていた。メアリの質問に答える態度には、多くの共同体がうらやみかねないものがあった。

話した内容は、花々の収穫や、球根の植え付けや、卸業者が葉っぱをもっと付けろという要求などだが、後者は親

オリーブ油を塗った肌は牛乳のように透き通り、黒目は全く怖れ知らずだが、悲劇の兆しがあった。その時も、定期的に襲う飢餓が目前にあった。

「あの少女にもっと会いたいですね」

ジェーンと別れたとき、メアリはラッパスイセン畑にうなずきながらこう言った。

トリガーセンが帝王然として言った。

「お好きなだけ会えます。この島の組織も全て見られます。ところで聖地では私物を全て預かります。夕食の際は支給する衣服を身につけて下さい。あしたは都合のいいときに島を探検してよろしい。そして午後1時に私と食事して下されば光栄です」

退去する口調だ。メアリは引き留めていいものかどうか分らなかった。うっかり忘れていたのは、この男と、その先祖が7百年間この島の支配者だったこと。

「ひとつお忘れですよ」

とメアリが言った。

「ほう、何ですか」

「聖地の場所です。みなさんは歓迎してくれますか。部屋はありますか。邪魔になりませんか」

「全て準備済みです。聖地には常に空き部屋があります。夕食の配給を受け取って、共同テーブルで食べて、そのあと自由行動できますが、夜10時には消灯します。あした午後1時に私と一緒に食事して下されば光栄です」

トリガーセンが中折れ帽を取って低くお辞儀して、去って行った。メアリは突っ立って、見えなくなるまで見ていた。

メアリの言葉に熱がないわけじゃなかった。

「素敵な美男で、人民のために生きている男ですね。ミリアム、6世紀に戻ったような気分です。ここで楽しい時間を過ごせそうですね」

「はい、ここの人々はやがて良くなるでしょう。お嬢にとっては素敵な男ですが、観念的で愚かです。人民が平和で豊かになれるというのに、どんなことをして、人民を飢えさすはめになるのですか。この王国には最高の作物が数種採れますから、小規模な事業でも、この島を一変できるかも知れません。さっき私達が話し合った素晴らしい少女をご覧なさい。侯爵夫人になれるかも知れません、とびきりの美人です。でも、眼に悲劇の兆しがあったのを見たでしょう。トリガーセンを自活させるか、飢餓に遭うか、させるべきです。もし説得して世界を旅行させたらいいのですが。ここの人民を救いましょう、メアリ」

「そう、そう。教訓を与えるべきです、できればお手やわらかにですが、やはり教えるべきです。このような楽園に

ミリアムもうなずいて認めた。秘宝が何なのか、トリガーセンにどんな影響を与えるかは、そのうち分るだろう。さしあたり、メアリは健全で現実的な空腹を訴え、聖地へ行きたかった。

聖地は

なだらかな斜面、起伏のある盆地が眼前に横たわり、緑の遊歩道の側溝には水が流れ、シダ類、ホウライシダや、王シダなどで縁取られている。果樹園には何百本もの木々があり、リンゴの木がちょうど薄緑の色を点々と付けたばかりで、つぼみがほころんでいる。

盆地の後ろに、石造りの長屋があり、古風なねじれ煙突が

メアリが叫んだ。

「テニスンの『古代平和霊場』です。欠けているのが、鳩の鳴き声、蜂の羽音、これで完璧です。今までこんなに素敵なものを見たことがありますか。実際にこんな素晴らしい場所に住めるなんて」

ミリアムもひどく熱くなっていた。たぶんミリアムが考えていたのは、霜や雪、ジェーンの素敵な目に浮かんでいた悲劇のこと。それに、この桃源郷を所有し、無知・愚劣で、日ごと悲劇を見ながら、防ぐ手立てを何もしない男のことだった。

ミリアムは考えた。

「戦ってやる。戦って、敵の得意分野で負かしてやる。死を免れない人間が、あんな神意をのたまう権利は誰にもない」

メアリが言葉尻を捉えて、

「でも人民と一緒に飢えます」

「都合のいい言い訳です、まったく。私には財力もあり、先見のない男に、ずけずけ意見を言えます。あの男の魅力に負けないで、メアリ。あの男の愚劣に惑わされないで。私ならこの場所を1年以内に裕福にして、たった一つの幻想である純粋なものは、失わせません。ぞっとします、メアリ、全くぞっとします。ここの女性はみんな自立しており、いい人達です。覚えていませんか、あの日記がスペイン織物のことに触れていましたね」

メアリが思い出した。いま全てがよみがえってきた。

メアリが案じた。

「でも技術が絶えていたら……。私の先祖のマーシャと、他にこの島の二人の女性が技術を持っていました。スペイン無敵艦隊の壊滅後、ガレオン船の生存者から学びました。スペイン織物を作る偉大な技術です。このあいだパリで現代作を見ましたが、1

当たり10ギニーとのことでした」

当たり10ギニーとのことでした」「もちろん買ったのでしょう?」

「もちろんです。素敵な蜘蛛の糸のようでした。むかしこの島で織っていたとはねえ、もしかして島内の誰かがまだ技術を持っているかも。そんなことがあるかしら、ミリアム」

ミリアムが頭を左右に振ってから、聖地を指差して、言った。

「行ってみましょう。いろいろ聞けば、いろんなことが分ります」

第三章 聖地

広い道は両側が花々で縁取られ、聖地へと続き、修道院らしい碑文が刻まれた古い日時計が、開け放たれた扉の前に鎮座していた。非常に静かで美しいが、ひどい困窮が透けて見え、窓には飾りがなく、さび色の

ミリアムが批判的に言った。

「リンゴの木は全面的に剪定すれば生き返ります。すべてが修道院的、中世風で、あきらかにローマカトリックです。でもトリガーセンはプロテスタントですよね。どういうことですか」

メアリが説明した。

「華やかな昔、トリガーセン島民はカトリックでした。一族の中で世間を騒がせた唯一の人物が故ルパート、宗教改革で重要な役割を果たしました。全て日記に書いてあり、ここの修道院の語り草になっています」

二人は見事なアーチ道をくぐり、回廊付き中庭に入った。緑の芝生の上に、部屋もしくは独房が多数近接し、優美な飾り格子で区切られている。端っこには高い屋根の部屋があり、明らかに昔は礼拝堂だったが、今は食堂というか、共同大食堂になっている。芝生の真ん中は、昔の泉跡であり、丸くなっており、そこに数人が集まっていた。

年取った男女の引退者達だ。メアリが周りを見渡すと、もう一つ食堂があり、まさに男性用食堂と正確に見抜いた。でも今一番興味をそそられるのが、泉跡に集まっている前述の一団だ。歳を取り、やつれて衰えているように見えるけれども、とても清潔だ。

人生の仕事を終え、初老期にあった。見るからに幸せで、のんびりひなたぼっこをしている。空腹とか、飢餓とか死とかに結びつけられない。だって花々に囲まれて座っているし、大西洋の大波が夢音楽となり、呼吸する空気は命そのものだもの。

皆が人なつっこい眼で二人の方を向いた。メアリとミリアムは、ジェーンとトリタイアがいるのに気付いた。ここにはお世辞や階級差がなく、トリガーセンに対してもそうだが、後者は何でもしてもらえる。皆が重々しくお辞儀して、白髪の古老が麻痺した体で口走ったのは歓迎の挨拶か。そのあと再び話し始めたが、一人の老女を除き、二人のよそ者など眼中になかった。ちっとも興味がなかったのだろう。連中の話は、ずっと海や船やイワシや、トリボース村にあがるサバのことだった。時々、悪天候時の

一人の老女が一団から離れて、メアリとミリアムの方へやってきた。メアリが喜色満面になった。老女はと見れば苦しみが何年も続き、70年間の難儀や心配や不安のために腰が曲がっている。昔は背が高かったようだ。今は粗末な羊毛服を着ているけれど、依然として美しい。扇風機のような帽子は、ふさふさの髪色より黒ずんでいる。

薄茶色の顔にはしわがあり、無数のしわはメロン皮のようだが、頬は赤く、黒い瞳は子供のように澄んでいる。ゆっくり静かに話し、丁重に敬意を払っている。サテン服を着て、長い指に高価な家宝をはめているので、大邸宅の女主人としても通用しかねない。話しかけてきた態度には、明らかに二人を第三者と見ている。

老女が言った。

「私はガロウ地区アイザックの未亡人、ナオミと申します。夫と二人の息子と、娘婿は19年前に9月の大嵐で

「ご親切にどうも」

とメアリが小声で言った。それだけしか言えなかった。行儀良くするには、表面上、ナオミをじろじろ見ない以外にない。今までの所、この驚愕の島こそが、最大の驚きだ。

「ご主人は漁師だったのですか」

とミリアムが訊いた。

「はい、そうです。私達は物心ついてから全員漁師でしたが、そのうちトリガーセンがここに花を持ち込みました。私は、何回も貧しい夫のために漁業を手伝い、船を出しましたが、夫は死にました。さあ、こちらへどうぞ」

メアリが驚きながらついて行った。口をぽかんと開けているのをナオミに見られないか案じた。今までの経験と知識の中で、こんな事例に行き当たったことはない。質問する気力を失った。要点を突くミリアムですら、黙っている。

ナオミが説明した。

「今夜は私の姪のルースが

メアリが叫んだ。

「もちろんです。ナオミさん」

ナオミは親切で如才なく去って行った。眼で合図したのは、ベッドに置いた羊毛服だった。メアリはそれを素早く着て、欠けた鏡でじろじろ見た。

メアリが気取って言った。

「私の追っかけファンがよく言ってたけど、私なら何でも悪く見えないって。まあ私なら、この服もうまく着こなせる。でもあなたは見られたものじゃない」

ミリアムが冷静に言った。

「美貌より頭脳をもらって、むしろ良かった。お嬢は今この場所に酔っていますが、あしたはゆっくり休めません。針と布でその服を仕立て直す仕事があります。トリガーセンがお嬢のレッドファーン作、ワース作の服を取り上げるでしょうが、いくら何でもワース作のコルセットまでは取り上げないでしょう。あの服を体型に合わせたら、お嬢は今までと同じように美しいでしょう、メアリ」

「それは間違いないでしょう」

まさに素敵な夜、愉快な夜だ。何より、例の壮麗な古い食堂が

おそらく全部で50人程の女性が食堂におり、老女達はこの離れ聖地に住み、若い親族が同居することを許されて、面倒を見ており、老女らは自分で料理を作らない。

食事は魚、ジャガイモ、パンで、木製大皿から取って食べる。飲み物はお茶が少々、それと地酒は臭いのきつい、薄いリンゴ酒であり、ミリアムが残念がったのは聖地の果樹園に剪定ばさみを入れていないことだ。

ナオミよりずっと年長、白髪の老女がテーブルの先頭に座り、奇妙な神の恵みを長々と言い、そのあと全員がゆっくり、上品に食べ始めた。メアリは、有名レストランで高価なごちそうを見慣れていたので、大いに楽しませてもらった。

メアリがつぶやいた。

「みなさん急いでいない。これこそ

「みんな明らかに7百年の家系です。深酒はしない、悪口は言わない、欲望は求めない。はたしてこの島でさやエンドウを育てているかしら」

「どういう意味? あなた支離滅裂ね」

「ええ、エンドウ豆を食べているか疑問です。二股フォークしかなかったでしょう。二股フォークでは、鉄製でも何製でもエンドウ豆はつまめません。事実上確実なことは、ここの人は誰一人、いままでナイフを口に入れたことがありません。エンドウ豆の季節までここに留まり、謎を解きましょう」

メアリが屈託のない笑顔で、ミリアムの言葉尻をほがらかに笑ったので、向かいの娘が見上げた。すぐメアリがまたも深刻になった。というのも今まで出会った中で一番きれいな娘だと心から思ったからだ。メアリは自分が一番きれいでかわいいと、うぬぼれていたので、他人の美貌は認めがたい。

見れば、顔は完璧な

「あんな娘を見たことがありますか」

とメアリがささやいた。

「ありません。何という容姿、何という顔。鋭くて頑固で教養もある。驚きです、メアリ。どこで勉強したのかしら」

メアリが見当違いなことを言った。

「あの娘の名前は? ナオミに訊きましょう。ミリアム、あの娘とお友達になりましょう。なにか引きつけられます。私達にとても興味がありそうです」

衝動的にメアリがテーブルの反対側へうなずき、微笑んだ。とたんに娘の横柄さと不安が消え、笑顔を返した。率直で魅力的な笑顔だった。

ミリアムが言った。

「意外や、社会に順応しています。あの娘はこの島で半飢餓状態ですが、少なくとも1年で公爵夫人にもなれようというもの。でも言わせてもらえば、どこかの漁師の

「あの娘には野心があります。食事が終わって、向こうのマザー・シプトンが感謝のお祈りを捧げたあとで、ナオミの所へ行って聞きましょう」

食事がやっと終わり、蝋燭が消され、一同がゆっくり解散した。誰もよそ者の二人を詮索しないし、完璧な行儀だ。メアリは回廊伝いにナオミの後を追った。

メアリが尋ねた。

「少しお邪魔してよろしいですか」

「どうぞ、おはいりなさい。これから座って、聖書を半時間読んでから、老体を休める予定です。時間はたっぷりあります。おはいりなさい」

メアリが入室すると、ミリアムも続いた。他の全てと同じく、部屋は

「聞いていいですか。今晩、私の向かい側に座っていた娘さんですが、とてもきれい……」

メアリが口ごもったのは、誰かが部屋に入ってきたからだ。振り返ってみれば、まさにその娘が後ろに立っていた。

「こちらはメアリとミリアムです。こちらがルースです」

娘はちょっと尊大に頭を持ち上げた。しかし、唇が震え、目が涙で光っていた。メアリが片手を差し伸べて言った。

「会えて嬉しいです、ルース。私をメアリと呼んで下さい」

娘が強く片手を握って叫んだ。

「そうします。ああ、どんなに待ち望んでいたことか、この日を。――メアリに神のご加護がありますように」

第四章 島

メアリは頑として当分ここを動かなかった。疲れてだるかったが、幸せな理由は

早起きして、じっと眺めていたのは、太陽で黄金色に染められた格子窓や、聖地の古風なねじれ煙突群だった。また回廊の影が移り変わる様子や、子供達が芝生で遊んでいるのを眺めていた。子供達はメアリを小馬鹿にしていたが、それも用心深く軽蔑するという冷静さであった。メアリは宮殿を見て、王権に息もたじたじとなり、冷静でいられなかった。

それは島民の全て、男、女、子供に共通するものだった。メアリをまっすぐ見て、怖れる風もなく質問に答えたが、みんなが平等ということは、このひねた民主主義者メアリをちょっぴりいらいらさせた。みんな貧しく、恐ろしいほど無知だが、自尊心があり、たとえば双子の姉妹などだが、確実に洗練されており、不作法なそぶりは微塵もない。

ほとんど信じられないことだが、胸板が厚く、手足の長い男達が王子のように振る舞うのに、読み書きが出来ないことだ。確かに、この問題はトリガーセンが声を大にして答えなければならない。

メアリが見た村の小屋は小さくて清潔だが、貧しさを物語っていた。男や女と言葉を交わし、眼をじっと覗き込んだ。みんなの目にあったのが、悲劇の

さて、きざな哲学者によれば、こんな島民は完全に幸福なはずだという。だって地代や税金は国に払わないし、世帯主それぞれが厳密に土地と遺産の所有者だもの。稼ぎの10分の1をトリガーセンが独り占めして、残りが小作人の物になる。パブも新聞も郵便局もない。このすばらしい島と気候は完璧な神が英国諸島に

だが、みんな、きちんと育てられた家系であり、勇敢だけれども、誰も踊ったりしなかった。野外競技はしないし、ラッパスイセンと海以外のことは話さないし、滅多に笑わないわけは飢饉の幻影が常に眼前にあったからだ。

メアリは腹立たしく思った。トリガーセンなら権限で飢饉を無くせる。無くすべきだし、メアリもそうするように進言したい。まず議論して、道理などを説くつもりだが、もし失敗したら、大きな政変が起こりかねない。トリガーセンが分ってくれたらなあ。

メアリは何もかも見たような気がした。

今まさに、トリガーセン城が有名な要塞になっており、崩壊が伝説で語られ、炉端話に造り上げられた。今までのところ、メアリは影のある城を探検しなかったが、機会を望んでいた。さしあたり興味のあったのが人間模様であり、ミリアムとルースの手助けと奉仕に感謝しっぱなしだ。ルースは太陽が昇る前に、自分の花を収穫していた。

メアリが座っていたのが『対照盆地』の尾根。そんな正式名は付いていないけど、まさにメアリの言うとおりだった。正面は風紋砂丘が浜辺へ延びて、雑草が乱雑に伸び、ハマカンザシに覆われている。荒涼とした場所は岩が連なり、その下に堅い砂地が広がり、海はサファイアのように青く、大西洋から大波が渦巻き、砂地に砕け、島の城壁にぶち当たり、粉々に砕ける様子は、延々と連なる最高の編物のようだった。

淀んだ空気は大波の砕ける音で震え、太陽が昇るにつれ、半透明の飛沫があたりを覆った。

以上が一方の情景であり、大西洋のうねりと強烈な海鳴りがあり、空気は天国のようにやさしく、その砂丘の後にメアリが座っており、片側には盆地に完璧な

「ずっとここに居たい」

ルースが笑った。何か絶望的な響きがあり、なにやら悶絶の暗夜とか、船の難破とか予感させた。

「居てはいけません。一晩の冷風で天国が荒涼砂漠へ変わるのを見てきました。なんて赤っぽく太陽が沈むことでしょう。今まで海原にあんな真っ赤な耀きを見たことがありますか」

メアリが感動して、そうだと言った。またしてもルースが笑って言った。

「霜が降りるようです。おそらく風が南へ少しずれて、霜を運びます。この時季の霜は悪夢です。霜が降りれば、盆地の花は朝に収穫できません。お分かりのように、この島は本土に近すぎます。もし20

離れていたら避けられるでしょう。霜が降りたら、ここは駄目になります。春が来るまで、必死にもがく羽目になります。2年前に起こりました……。願わくは、そんな光景を見ませんように。それにイワシが不漁になって、トリボース村から何の期待もできません。多くの子供達が死に、丈夫な男達も死にました。残念なことは、簡単に避けられたことです」

離れていたら避けられるでしょう。霜が降りたら、ここは駄目になります。春が来るまで、必死にもがく羽目になります。2年前に起こりました……。願わくは、そんな光景を見ませんように。それにイワシが不漁になって、トリボース村から何の期待もできません。多くの子供達が死に、丈夫な男達も死にました。残念なことは、簡単に避けられたことです」「誰によって、ですか」

とミリアムが切り込んだ。

「トリガーセンによってです。トリガーセンは正直な男で、島民を心から愛していますが、あることに関してはただの狂人です。ここでは王様であり、私達は臣下になります。私達は何でもして差し上げます。しかし女性に対しては何もしてくれません。女性が働くのは犯罪であり、商売がもたらす金銭欲は恐ろしいとか。あなたも、女性のために何もできないでしょう」

ルースの目が輝き、両手を強く差し出した。砂州の上を行ったり来たりする様子はトラのようにしなやかだ。美しい絵画の中でも、これ以上美しいのはない。

メアリが言った。

「大いに出来ますよ、ルース。私がお金持ちというのが一つの理由です。それに他の手段も自由に使えます。ところで、この島で他にあなたと同じ考えの――」

「いません、ただナオミは別ですが、老女で臆病です。この桃源郷で私が唯一の裏切り者、いえ、トリタイアがいます。こんなことを感じたのは、私が読み書き出来て、理解できるからです」

ミリアムが言った。

「まあ、勉強したのですか。どこで?」

「内緒です。誰にも言ってはいけません。ナオミが読み方を教えてくれました。トリボースのセントミンバーの牧師が私に興味を持って、本を貸してくれました。牧師のガイ氏は学者であり、紳士であり、すばらしい本の持ち主です。蔵書のほとんどを読みました。シェークスピア、ミルトン、アディソン、スティール、テニスン、シェリー。それにカント、アダム・スミス、ミルも知っています。この村の人々が私の知識と感情を知ったら、魔女だと火あぶりにするでしょう。しかし、それもこれもみんなのためです。島民のために、バラのようにトリガーセン島を花咲かせましょう。今が好機かも知れません、いつでもいいと言うわけではありません。笑っていませんか」

ルースの大きな眼にふっと疑惑が沸いて、話を止めた。メアリは感動していた。ミリアムのゆるい口元すら震えていた。

メアリがやさしく言った。

「笑うなんてとんでもありません。トリガーセン島民のために何かやるつもりです。あなたも私の味方になって下さい。残念ながら、ここには商売とか商業とかありません。さあ、実利的な救済手段を考えましょう」

ルースが座り込み、大目を閉じた。

その日ルースの顔はしおれた濃黄色の形相であったが、これを聞いて喜んだ。そしてつぶやいた。

「そんなことを祈っていました。あなたは金持ちで、先祖はトリガーセンの家系だとか。再びこの地を飢餓が襲わないようにして下さい。トリガーセンと戦って、目を覚まさせて。女性の仕事は子供を産んで育てることばかりじゃないことを分らせて」

「ルース、最後の

とミリアムが控えめに言った。

ルースも認めた。

「スペンサーだったと思います。でも趣旨は分るでしょう。ここの男達は花を育て、魚を捕りますが、私達は花が不作で、イワシが不漁の時でも頼りになるものが欲しいのです。夏や春、それに秋に観光客が欲しいです、いや一年中欲しいです。セントミンバーのガイ牧師は3年前に肺病療養にここへ来ました。ここの空気がどれだけ効いたか、日曜日午後お説教をしに来られたとき自分で確かめてください。でも私達が欲しいものは空気以外の基幹産業です」

メアリが微笑んだ。そうせざるを得なかった。妙に思うかもしれないが、海や砂にまみれた野生の美女から、基幹産業とか、需要とか、供給などの話を聞くとは。だってルースはそんなものを見たことがないもの。

ルースが、

「私達に産業を下されば、それ以上何も要りません。あとは、キリスト共同体ですから。地代も税金もなく、トリガーセンに10分の1を納めるだけです。不作年は苦しみ、豊作年は潤います。私達が欲しいものは一年中働ける何かです」

メアリが考え込んでうなずいた。前面には崖に

「何か理想的なものがあるかもしれません。洗練され、夢見るようなものが。シカゴ人なら豚を勧めるでしょう。トリガーセン島に豚とは突飛ですね」

「やめて、やめて、メアリ」

「わかりました、やりません。全ての始まりは父ですが、父はお金のことばかりでした。ただし株に話を転じたら別です。この島では、お金も株も要りませんね。絵画や彫刻もありますが、彫刻はおもちゃでしょう。木製人形を正しく理解すれば、秘話がたくさんあります。次に紡績があります。たとえばジャコウソウの臭いのする毛織物です。ガウンを織るためなら英国デザイナのワースを雇えます。手織りはどうかしら」

ルースが熱く見上げた。ルースは広く雑学を身につけているが、世間に出たことがないし、物事を笑い飛ばすことは学んでいない。つまり、お金がなくても、軽口を叩けば、心の痛みは消えるものだ。

実業家のミリアムが訊いた。

「毛織りの羊はどこで手に入れるのですか。それよりもっといい案があります。レース編みはトリガーセン島の特産品です。ルース、この島の技法は失われたのですか」

ルースがびっくり

「誰がそれを?」

メアリが説明した。

「けさ話した日記に書いてあります。技法はスペインではとっくに失われたが、ここでは数世紀、いや2世紀前までは知られていました。ルース、ここでも失われたと言わないで」

ルースは、噂が広がらないかと怖れて、周りを見回した。メアリに熱くかがみ込んで、言った。

「技法は活きています。トリガーセンが4年前に見つけて、レース台やら糸巻きを全部壊しましたが、私のは別です。私の叔母ナオミが技法を教えてくれて、私がエクセタ町で12ポンドで売りました。そのお金はトリガーセンが6週間持っていました。トリガーセンは激怒して、ナオミがほとんど全部を壊しました。ですから私はやりませんし、出来ません。あの産業を私達にください。そうすればトリガーセン島民は二度と悲しまないし、飢えないと、分ります」

「ルース、やれますか」

ルースが誇らしげに応えた。

「できます。でもナオミのほうが上手です。とてもきれいです。今晩見せましょうか」

「革命万歳。あなたならやれます。きっと」

こうして反乱の赤旗が揚がった。

第五章 編み物

4人の共謀者はナオミの部屋に座り込んだ。ルースは不安そうだが開き直っており、ナオミは少し怖がり、恥じているようであり、人なつっこい美顔にしては妙に場違いな感がした。メアリとミリアムは冷静だ。

部屋の扉を回廊に開け放っているのは夜が暖かいからであり、オイルランプが彫刻装飾柱や、すり減った舗道や、向かいの静かな草地を照らしている。外気からは、巨大蜂巣が発するような海鳴りの音が聞こえる。他の部屋はどこも灯りが点いておらす、あたかも世界を独り占めしているかのようだ。まさに革命前夜であり、この場所から大事件が起ころうとしていた。

ナオミが言った。

「メアリ、こんなに恥じ入るとは思いませんでした」

「ナオミ、編み物の話をして何が悪いのですか」

ナオミがつぶやいて、トリガーセンに忠実じゃないとか。編み物を禁止され、二度と編まないと約束した。護国卿のトリガーセンも糸巻きや、支柱、風変わりな編物台は破壊したものと思っていた。同時にナオミの心も破壊したけども、些細なことだ。

ナオミが芸術家であることなど、トリガーセンは知らない。あの細い指先に、全身全霊が興奮し躍動し、編み進むにつれ詩情が広がっていくことも知らない。ナオミは我慢して服従したが、同時に人生から何かを失ってしまった。

考えてもごらん、マスカーニから音楽を奪い、ポインタやアルマ・タデマから刷毛や顔料を奪い、二度と絵を描くなと命令するようなもので、それはトリガーセン島の専制君主が貧しい老女ナオミを迫害するのと、どっこいどっこいだ。

ナオミは芸術を金儲けに使うことなど何ら関心が無いし、利益を主張するのはルースだし、ナオミがただ芸術を愛するわけは、この老女が無知、無学であり、編み物のチェリーニ、絹糸・亜麻糸のアンジェロに匹敵するからであり、それをミリアムは手に取るように見抜いた。

ミリアムが穏やかに言った。

「大事なものを奪われましたね」

ナオミがミリアムの手を取って、激しく揺さぶった。眼がきらきら輝いている。長い年月を経て、二人の女性がまみえ、お互いを理解し、メアリは両人の心情を本能で察知した。

ナオミがつぶやいた。

「ああ、知ってたらなあ。私は編み物が好きでした。母が教えてくれて、母より上手になれると言われ、その通りになりました。子供の頃から編み始め、年端もいかないうちに経糸や編み物に指がうずうずしました。その後、型も知らずに習い始め、すすむにつれ身につけました。編み物を売ろうと思ったことはありませんし、心にも浮かびませんでした。時々、1枚編むのに3年もかかりました。見せましょう」

ナオミが今や早口になり興奮して話している。眼にトリガーセンを怖れている風はない。ここに70年間無視され続けた芸術家がおり、ついに目の肥えた聞き手を見つけた。人生で一番幸福な瞬間とは分らなかったが、そうだった。二人の客人に価格以上の物、つまりお金では買えない物を見せようとしていることも分らなかった。

ナオミが板石敷きの床を横切り、隅にあるオーク製の食器棚を開けた。そこから取り出したカシミヤ製の肩掛けは、トリガーセン島の暗黒時代には破壊者がいたので、折り畳まれており、手のひらほどの小さな黒い塊になっていた。

塊をテーブルに置き、広げると、素晴らしい絹のような織物が現われ、その模様はイニゴ・ジョーンズか、ピュージンか、イタリアの巨匠の描画から飛び出たかというほど。模様は始まりも終わりもなく、蜘蛛の巣のように広がっているが、完璧なデザインで、見事で明確、上品な代物だった。

メアリが歓喜して叫んだ。こんなに素晴らしいものは今まで見たことがない。ナオミに対して本心から大げさに褒め称え、薄手の編み物に触れる様子は、指でつまんだらあたかも蝶の羽根のように縮むのじゃないかと怖れんばかりだ。

「ナオミってすごい。自分で編んだのですか」

ナオミの頬が誇らしげに耀き、眼が生き返り、きらきらさせながら、応えた。

「型無しで、5年かかりました。ルースが言うに、エクセタのホートンの店ならソブリン金貨百枚以下じゃ売ってくれないとか」

メアリが四角い編み物を取って、自分の肩にかけた。1

平方だが、アザミの

平方だが、アザミの「ナオミはすごい人です。創作者、大芸術家、独自の天才です。パリでも2千ギニー金貨で買えません。レース編み技術は失われており、もっと古い

ナオミが涙声で笑った。褒め言葉が耳に心地いいのは、専門家の称賛が芸術家にとって心地いいのと同じ。マシュー・アーノルドならメアリが伝えた言葉よりもっと正確に伝えたかもしれないが、大きな成果を

「気に入ってもらえましたか。あなたが保管して下されば、嬉しいです」

メアリが無言で椅子に座った。肩に掛けたショールを指で触らざるを得なかったのは、全てが楽しい

こんな哀れな

編むことは痛み、喜び、感動であり、それに苦悩と喜びが入り混じるのは珍品創造に伴うものであり、メアリはただ喜びに満ちて、編み物を押し戴き、美しさを鑑賞するばかりであった。メアリがミリアムに曰くありげに振り向いて、

「どうしましょうか」

「保管しなさい。こんな暗い夜、ひとりの米国人の跡取り娘が大西洋定期船の甲板から消えて、その後、若い記者がニューヨーク新聞の紙面で面白おかしくこう詳述するでしょう。つまりミリアムが帰米して、いままでよりずっと黄ばみ、不器量になったが、身に着けたレース編みのショールが五番街のご婦人方を注目させ、満足させたと書くことでしょう。ナオミ、あなたはメアリに値の付けられない贈り物をしましたね」

ナオミが頼むように言った。

「メアリは絵画のようです。メアリが保管しなさい。私ならもう一枚創れます」

ミリアムが言った。

「多分そうでしょうね。でもあなたが亡くなったら、誰が同じものを創れますか」

ルースがすぐキッと見上げた。かねがねメアリの美貌を率直に褒め称えていたが、自分の愛らしさもひときわ光っていた。その時まで、ミリアムはルースの長い指に気付いていなかった。

ルースが叫んだ。

「私が創れます。抜かりはありません。ナオミほど器用じゃないですが、間に合います。見せましょう」

古い樫製の食器棚から取り出したのが、レース台、糸巻き、その他編み物に必要な道具類だ。仕掛り品がレース台に乗っていた。興味津津の一同は、ルースの長い指が目もくらむ速さで糸巻きを

「なんて力持ち」

とメアリがつぶやいた。

ルースがこともなげに言った。

「ここの女性はみんな力持ちです。生きるためです。ところでこれを見て、メアリ。この模様はスペイン無敵艦隊が負けた後、難破したガレオン船からもたらされたものです。二人が生き残りました。アマンダ船長の妻と娘です。この二人がトリガーセン島民にレース編みを教え、娘の成長後、結婚したのがアンブローズで、この人が私の先祖です。その為、瞳が黒く、反抗的、短気で、配慮に欠けるなどと、トリガーセンは言います。でも私からこの技術は奪えませんし、次に島が困窮したとき、私が救って見せますし、そう言います」

ルースがカサンドラのように仁王立ちした。ルースこそ、光りと自由のために戦う島の宝かもしれない。ランプ灯りに立ち尽くした姿は一幅の絵画だ。

ナオミがおびえて言った。

「大声を出さないで。もしトリガーセンに聞かれたら」

開け放たれた扉を影が横切り、黒ずんだ石回廊を照らす灯りが消えた。外の海鳴りが高くなったような気がした。

「聞いたよ」

とはトリガーセンの声だった。

部屋に押し入った姿は大きくて、強そうで、堂々として、眼には怒りが燃えていた。まさに、帝王、支配者然としている。だが、男を見抜く力のあるミリアムは、男の口元に夢想家の影、つまり弱点と優柔不断を垣間見た。

ほとんどの女性は今までこの男を喜んで支配者と呼んできただろう。母親が危険から子供を守るかのように、ナオミがレース台に両手を置いて小さく叫んだ。

「怒らないで、怒らないで、トリガーセン」

メアリがサッと前に進み出た。頭を後ろにそらせ、目が輝いている。この甘やかされて育った財産持ちのメアリは、リンゴ泥棒で捕まった餓鬼のように扱われるのは我慢ならない。このように尊大に振る舞うトリガーセンとは何者だ。

メアリが甲高い声で言った。

「皆さん怖がらないで。何も怖れることはありません。ナオミとルースは編み物の手本を見せてくれて、編み方を教えてくれました。私が肩に掛けているものは2千ポンドの価値があります。もしあなたに見る目があって、頑固でなければ、この贈り物を育てて、島民は永久に飢えないでしょう」

トリガーセンが怒り始めた。これは自国や農民の前で、君主が容認しがたいことだ。メアリも腹が立ち、自由に物が言える権利こそ、アメリカ人が一番大切にする。だがトリガーセンはそれを嫌い、女性を称賛するどころか、この時点でメアリを見下した。

「私はそんな先祖の争いを何回も聞いてきました。私ならいつでもこの島を売って、快適に引退できます。あなた方西側の人には軽蔑に値するでしょうが、とうてい分りますまい。おとなしくそのレースを渡して下さい。残りはあした壊します」

メアリが言わなかった返答とは、トリガーセンをここぞとばかりに打ち負かす魂胆。あの秘宝のことを口に出しかかったが、かろうじて間に合って、気持ちが完全に萎えてしまった。この男にチャンスを与えよう、言い訳する機会を与えよう。いまはこの男を大目に見よう、ちょうどマックワース神父がチャールズ・レーベンシューを助けたように。

メアリが厳かに言った。

「そんな必要はありません。私に正当な権利があります、買い取りましたから。もしあなたが力ずくで壊したら、英国高等裁判所に訴えます。高価なものを奪ったと証明して、1万ポンドの訴えを起こします。あなたの年間収入の2倍に当たり、この島のどこにそんなお金がありますか。あなたは島を売らざるを得ませんし、島民はこの新しい編み物のために戦うでしょう。分りますか、トリガーセン」

良識の矛先がトリガーセンに突き刺さり、不安げに笑った。メアリの言葉には大きな力があり、君主は財産権の神聖な保護者であるべきだ。トリガーセンが去ろうとすると、ルースが前に進み出て、足元に身を投げ出した。トリガーセンの右手を握り、自分の唇に押し当てて、激しく情熱的に訴えた。

ルースが叫んだ。

「返してください。トリガーセン。返してください。

これ以上すばらしく、激しい劇的なものはない。ルースは一瞬の感情に我身をゆだねた。ひざまずいて人民の命を嘆願する女王であった。青銅のようなトリガーセンの顔に朱が差した。やさしく、しかし支配者然としてルースを立たせた。

「私にひざまずいてはいけないことを忘れています。赤い光りがティンタジェルで見えても、主がなされたことです」

頭を垂れる様は、心の祈りを黙祷しているかのようであり、頑固さと狂信が入り交じった表情は、メアリが以前見た顔だ。なりは大きくて強そうで、災難をはねのけるように見えるが、幻想のような気がした。

妙なことに、心に浮かんだ例えは、見事な焼き物がきれいに絵付けされているが、まだ

ルースは気落ちして立ち去った。波が岩にぶち当たるように、情熱を使い果たした。約束の地が見え、水先案内人も乗り込んだけれども、天国へ向かう船首を船長がわざと変えてしまった。

トリガーセンが出て行くと、メアリが後を追った。聖地の影をちょうど通り過ぎたとき、追いついて、あとにミリアムが続いた。

「あなたは自分の判断にこだわっていますね」

とメアリが訊いた。

「あなたも編み物と模様の保存にこだわっています」

「とうぜんです。どうして貴重なものを壊すのですか。いつか理由を知るでしょう、ええ、知ります、拒絶するでしょうが。ティンタジェルの赤い光りは、どういうことですか」

「霜の前兆で、厳しいこともあり、軽いこともあります。厳しければ花が全部枯れます。どのみち高台の花はやられます」

「高台にはリー、ホーキンズ、ブランドの小屋があります。もし3人の花が枯れたら、どうなりますか」

「当然、聖地に一時避難です」

「それでも、編み物を禁止しますか。あなたが手を差し伸べさえすれば、悲劇は永遠にこの島から無くなります。あなたは私の人生の中で一番たちの悪いわがままです」

「あなたとは議論しません。この島ではこれ以上編み物をさせません。ナオミに編み物を戻してはいけません」

「おっしゃるまで、この編み物はナオミに返しません」

「決してですよ」

メアリは、空高く輝く無数の星々を眺めて、ニヤリ。トリガーセンは気付かなかった。

メアリが控えめに繰り返した。

「返しません。あなたが返せと言うまでは」

トリガーセンが家路につくと、メアリが振り向いたので、論争に勝った気がした。

「あの女性に勝たねばならないなあ」

とトリガーセンが独り言。

その間、皆はそれぞれの部屋に戻って行った。ミリアムが物静かに微笑んでいる。

ミリアムが言った。

「成敗すべき男がいます。うぬぼれと無知に凝り固まり、メアリに勝ったと思っています。高慢君主はメアリの力を知らない。知ったら面白いことになるでしょうね」

メアリがお返しに笑ったが、夢を見ているかのようだった。

メアリが白状した。

「トリガーセンを好きになりました。なんとなくあの男が好きになりそうです」

第六章 牧師

朝あけと共に大うねりが静まり、もはや陰気な大波が崖にぶち当たることもなく、小舟がさざ波の青い湾に浮かんでいた。晴れた空から陽光が差し、怖れていた霜も降りていない。メアリは高台に行って、朝食前に眺めていた。

メアリが戻ってみると、白髪、聡明な男が、ミリアムと立ち話をしている。男の両眼は闘士と学者だ。きれいに剃った唇は薄くて愛嬌がある。出で立ちは牧師と野外活動家の折衷と行ったところ、ツィードのズボンを防水長靴に押込み、正式な牧師チョッキとネクタイをして、よれよれのノーフォークジャケットを着て、なにがしかの使い古した帽子をかぶっている。

背が高く痩せ型、

あとは、かつて司教職に立候補したことがあったが、いまはやむを得ずトリボース教区セントミンバーの臨時牧師になっていた。トリボース教区はみんな国教反対派だから、礼拝は数えるほどしか開かれなかった。以上がこの男、ガイ牧師であり、紳士の貴公子であり、最高にいい奴だ。

「この方がガイ氏、セントミンバーの牧師です」

とミリアムが説明した。

ガイ牧師が説明した。

「誰が物乞いに来たのですか、メアリさん。おそらく物乞いには驚かないでしょう。友人の話では最も大胆な物乞いが体制派に見つかったとか。これから申し上げる善意は好意によるものです。レディ・グレイタウンは妻の親戚ですが、この人が手紙で、あなた方が一時ここにおられると知らせました。1日か2日私どもと滞在なさってくだされば、大層光栄です。ここは町から人が滅多に来ませんが、夏はトリボース村に観光客の割り当てがあります。いらっしゃいませんか」

ガイ牧師の口調はほとんどお願いせんばかり。善良で、上品で学識のある人だが、美しい景色と無知な人々に囲まれて、孤独なことを、メアリは悟った。ミリアムを見て、うなずいて了承した。

ミリアムが言った。

「喜んで参ります。むかし病気をして太平洋沿岸で6ヶ月静養したことがありますので、あなたの気持ちはよく分ります」

やがて、ボートで岸を離れた一行はトリガーセンに反抗してそれぞれ衣装を変えていた。善良な女性二人と、地元の牧師一人は、牧師夫人に対して自らをひけらかすほど尊大じゃない。牧師夫人は羊毛製の青い修道服を着て、腰の位置は二人の腕より低い。

そのとき、一行が上陸した長い砂浜は、切り立っており、トリボース港を形成し、そこに漁師達がたむろし、高波を避けて舟を浜に上げていた。漁師達は平静に眺めており、誰一人牧師の船に手を貸す者はいなかったが、牧師の説教はおとなしく聞いてくれる。全体としてメアリが感じた印象は、牧師に対して申し訳ないと思っているようだ。

メアリが訊いた。

「連中はひどい無礼者か怠け者なのですか。聖職者を助けることは非国教徒にとって、ひどい罪になりますか」

「ははは、重罪ではありません。たぶんそのうち許しを請うでしょう。連中は私にへりくだりますし、読書室にも来ますし、小さな掲示板も使いますし、煙草も吸いに来ます。でも暗黙裏に分っていることですが、私は決して連中の宗派を変えないし、カトリック教へ導きません。牧師には牧師のやり方があります。漁民が何か欲しいとき、例えば船を無くしたり、網を廃棄せざるを得なかったりして、寄付金を募らねばならないときは、グレイタウン卿に相談することになっています。夏になると、みんな自分の家を貸し出すので、入居者の募集は私の担当になります。毎夏、5百通ぐらい手紙を書きます」

「ところで船の件は?」

「ええ、妙な連中です。ここに赴任するまで何となく思っていましたが、とても独立心が強いことです。それに誇りもです。変わらぬ自慢は自分達がコーンウォール人ということです。いまならブリトン人とか、スコットランド人とか、アイルランド人とかを自慢する男は理解できます。でもなぜ、うぬぼれるのですか、たまたまコーンウォール半島で光を見ただけの理由ですかね」

ミリアムが言った。

「面白いですが不十分です。田舎は些細なことが絡み合っているものです。ところで、まだ船に触らない理由は言ってませんよ」

「昔のことです。連中は漁で生計を立てていました。この沿岸の近くに魚の良く捕れる漁場があり、黄金漁場と呼ばれていました。でも連中は何世代も竿づりを続け、タラとサバを釣り、小売商人に百匹当たり高額、いやほとんど安く売っていました。だがここには極上の

3人は両側に白壁の長屋が接する村を通り、険しい

「さあ着きました。ここが私の家です」

美しい白壁小屋が

挨拶に出てきたガイ夫人は、上背のあるりりしい女性で、素敵な青い瞳をしており、優美な物腰は良家の

ガイ夫人が魅力的な笑顔で言った。

「会えて嬉しいと言うのは、ほんのご挨拶ですが、あなた方のお部屋にご案内しましょう。それから昼食にしましょう、実は午後1時の正餐です」

そこは全てがあまく、さわやか、健康的で、何もかも上品で趣味が良かった。至る所に花々があり、家全体が花の香りに満ちていた。食事は気取らない簡単なものだったが、夫人が一生懸命作ったのだろう。そして夫の会話も、吟味されたサラダのように新鮮だった。

夫の牧師が言った。

「食台に3種類のパイがあるでしょう。パイと焼き菓子には美食の想像をかき立てられますね。コーンウォール地区になぜ悪魔が来ないか分りますか、ミリアムさん」

「わかりません」

「このパイに閉じ込められると怖れているからです。何でも包みます。少し前のことですが、ウサギをもらったことがあります。この地区では非常に珍しい動物です。まさに当日、ウサギを包んだパイが出ました。とても心が痛みましたね」

メアリは座って聞いてきた。教会の影が顔に当たり、灰色の尖塔が陽光に輝くのを見た気がした。とてもけだるく、眠く、ゆったりして、やっとの事で尋ねた。

「本当は、あなたは教区長ではありませんね」

「そうです。私は仕事をして俸給をもらっていますが、教区長はトリガース邸宅に住むトリガース氏です。同氏は、家庭の事情で聖職に就きましたが、長兄が5年前に亡くなり、遺産を相続したので、教会の日常業務は辞めました。いまは在宅していますので、あした説教を有り難く拝聴することになるでしょう。聡明な男ですが、若い頃ひどい失恋をしたので、ちょっと変わっています。誰も気にしません。ところで、教会を見たくありませんか。7百年以上も古く、素晴らしい窓ガラスがあります」

メアリがサッと立ち上がって、

「ふふふ、私は善良なアメリカ人です。古い建築物を

ガイ牧師が悲しそうに言った。

「その半分も作れません。ここへ来てから何と懸命に勤めたことか。ここの集会者や聖歌隊は50人もいません。無関心なせいだと思います。一時は私とオルガン奏者だけでした。後者は妻ですがね」

ガイ夫人が笑った。

「これまでいろんな事がありました。今は大して気にしませんが、最初は大変失望しました。ここは教区の教会で、ほとんど誰も来ませんが、人口9百人の村には礼拝堂が三つもあり、ウェスレー派、バプテスト派、メソジスト派です。それなのに、トリボースの人々は死んだらここに埋葬され、夫のガイが弔辞を読みます」

ガイ牧師が説明した。

「

運ばれます。村に葬儀馬車はありません。漁師の葬儀は簡素ですが、とても心を打ち、哀れを誘いますね」

運ばれます。村に葬儀馬車はありません。漁師の葬儀は簡素ですが、とても心を打ち、哀れを誘いますね」4人はやっと家を出て、芝生を横切り、灰茶色の古い教会に入った。多くの記念碑や銘板があり、亡きトリガース家のもので、昔この地区で偉大な人々だったのか。

さて、日曜の朝、二人の客人は光栄に浴し、一族の家長が全体を仕切っている最中にまみえた。鋭い顔つきをした白髪の老・家長に敬意を払いながら、いつもは教会へ来ない人々が大勢押しかけた。全部で百人ぐらい居るかもしれない。

例えば引退した船長だとか、おっとトリボース通りで石を投げてはいけない、船長に当たるからだが、そのほか日焼けして背中が少し傾いた農夫とか、腰が曲がって手足の震える年金生活者などが自由席に座り、そのうしろにトリガース邸宅の召使いが控えていた。

それから妙なことが起こり、余りにも妙なので記録をためらうが、ただ事実として、善良な人々が真実を暴かれる。さらに度々のことなので、トリボース村では誰も気にかけない。

つまり、老教区長が耳障りな大声で公文書を発表することに、レベッカとローランドの結婚予告、両人はこの教区に住み、いま喜んでおり、大衆から見てみっともないほど太っていない、などとのたまい、それからこんなことを……。

「そして、これは解雇通告であるが、あしたから1ヶ月の予告でホーキンを、怠け者で無能な下男として、勤めを停止する。同様にジェーンを先週木曜日にドレスデン陶磁器皿を3枚割ったので解雇する」

メアリは我身をつねって夢じゃないかと思った。おそるおそる周りを見回して、大騒動にならないかしら。だが誰も何も言わない。馬鹿なホーキンや、同じく不真面目なジェーンも、不快そうに笑うだけで、ことは終わった。

式が終わると、教区長のトリガース氏が教会の庭でガイ牧師の一行に加わった。メアリはあまりにも

教区長は威厳のある顔つきで、紳士のように見えるが、羊毛製のシャツと古ぼけた黒服を着ており、この50年住民の古株も思い出せない代物だった。いっぱしの農夫や人夫ですらこんな洋服は安息日で見たことがない。そんなことはこの村では決して許されない。

「こちらのご婦人方はアメリカから来られました」

とガイ牧師が説明した。

トリガース氏がつぶやいた。

「なるほど、なるほど。で、ご用は? お嬢さん、何のためですか」

メアリが愛想よく言った。

「トリガーセンに会いに来ました。私の遠い親戚になります。私の先祖はここから来ました」

銀縁の大きな眼鏡でトリガース氏がキッと見た。

「トリガーセンをどう思いますか」

とトリガースが訊いた。

メアリの意見は、

「ちょっと意固地かな」

トリガースの鋭い目が光った。

「空想家、夢想家、馬鹿者だ。あの無礼者が私に言うことに、正直者は商業に就かない。商売人は不正直になる宿命だ。あなたはアメリカ人で裕福だ。あなたのドレスはパリ製だと私でも分るし、私の服は6ペンスもしない。メアリ、奴を恋の

トリガースは帽子をあげ、堂々と自分の指にキスして、よれよれの上着を滑稽に脱いで、よろよろ教会の庭から去って行った。

ガイ牧師が言った。

「紳士で、いい男ですが、乞食に見られたいようですね。むかし新人の召使いに屋敷から追い出されたのを喜んでいたそうです」

メアリが、

「もっと別な人を見せてください。なんておもしろいのでしょう。漁師に会わせてくれませんか」

「煙草の煙に耐えられたら、今晩の村民集会に招待しますよ。今年は記念祭ですから、聖なる年を祝う行事をもくろんでいます。会合して、資金を調達する意見を述べ合います。漁師の何たるかを知る良い機会です」

「まあ、うれしい」

ミリアムがつぶやいた。

「絶対見逃したくない。ガイ牧師さん、ここへ来て、こんな素敵なものを見てとても嬉しいです。大変なお骨折で」

ガイ夫人が愉快に言った。

「とんでもないことです。私どもの勝手ですから。こちらの都合で退去されるとはお気の毒なことです。いままでは日の当たる一番良い面を見てこられましたね」

こんな暗い話をしながら、ガイ夫人が夕食へ先導した。

第七章 村人

漁船が帰港し、タラやリングやオヒョウやエイを水揚げし、ウェイドブリッジの小売商へ激安値で売って、漁師達が帰宅して体を洗い、サージ服に着替え、日曜の会合に出かけた。

今晩は海に関する話題はないし、チャレンの新造漁船や、ホークスの新しい帆のことを、ぐだぐだ自慢することもない。みんな会議に来ているが、まだ心を決めかねており、どんな記念祭をすべきか迷っていた。

チャレン長老は案を一つ持っており、ホークス老にも別案があった。二人は老人であり、厄介な敵同士であり、

もしトリボース村に二つの派閥があるとすれば、チャレン派とホークス派だ。当分、どっちの派閥が会議を牛耳るか、意見は真っ二つに割れている。

偉大な指導者の例にならい、チャレンとホークスは自派閥の誰にも自分の案を漏らさなかった。分っていたのは、二人とも対案は慈善事業や、社会改善などであった。

案を教えてくれという部下の圧力に対して、二人の指導者はもったいぶって頭を左右に振り、ただ待てと言うばかり。それから

沿岸警備隊のそばにある頑丈な古い小屋が、臨時会議のために、ニシン網を取っ払い、部屋を掃除して飾り立てられた。学校の教室から用紙を借りたり、タール樽で演壇を作ったり、妙な油ランプをいろいろ置いて、漁師の茶色顔をレンブラント風に染めた。船長や、そんな連中を脇に従えて、牧師のガイが開会を宣言した。

これら海の苦労人達は要点を掴むのが

メアリが想像したのは、1艘の船が、歯をむき出してうなる強風を前に、港へ一直線に突っ込み、乗組員全員が己の命を投げ出して、船を救おうとしているかのようだった。

牧師が開会の挨拶を締めくくり、企画の提案を促した。すると咳払いをしたり、足を引きずる音がしたりして、場の緊張が解けた。牧師はと言えば、全く公平だった。ここは貧しい共同体であり、とうてい大金は集まらず、せいぜい50ポンドぐらいだ。この金額を極力捻出することだった。

長い間、誰も話さず、動かなかった。チャレンはランプを上げたり下げたりしている。ホークスはキセルをごしごし掃除し、煙草を詰めて、盛大に煙を吐いている。両者はお互い陰険に笑い合った。

チャレンがだみ声で言った。

「ホークス、いいか?」

「大嵐でも聞くぜ、チャレン」

どっと笑いが起きた。掛け合いが当意即妙、やや個人的だったからだろう。でも典型的な下院の掛け合いよりずっといいだろう。

「俺が言おうとしたのは……」

と言って、チャレンがつっかえた。口火を切って、沈黙を破ろうとした。

「俺が言おうとしたのはこういうことだ。たぶんお前にも考えがあるだろうし、ないかもしれない。でも、波止場で2週間後の日曜日、お前のいわゆる言い分を聞くことになる。考えがあれば、言ってくれ。俺より年上だろ、ホークス」

「1年も違わねえ、チャレン。俺は皆と同じようにエクセタより遠くへ行ってねえ」

チャレンは、自分がずっと遠くを旅したことを脇に置いて、暗黙に誉めた。本当は両者、始めたがっていたが、恥ずかしかった。あとで1週間の大部分を費やして波止場で議論を続けたら、大衆はチャレンの巧みな話術にころりと参ってしまう。

「俺が言いたいのは、年長者から話せだ」

拍手がわき起こった。ホークスが渋々立ち上がった。巨体だが、動きは機敏だ。大きな赤ら顔が、かすかに光っている。

気まずい成り行きにため息をついて、ホークスが喋った。

「俺は考えた。そして考え倒した。ここで我々は何のために生きている? 何によって生きている? もちろん魚だ。魚が捕れなければ、我々は飢える。魚捕りは重労働だ。そのあとの価格交渉も重要だ。もし魚をウェイドブリッジまで運べたら、もっと金になる。でもできない、なぜだ。適当な運搬手段がないからだ」

有名な雄弁家にならい、ホークスがここで中断すると、期待の拍手がわき起こった。ホークスは大顔を拭いて、煙草を吸ってひらめきを待った。会場の全員が一斉にキセルを引っ張り出すと、議長の姿が紫煙に隠れ、しばらく見えなくなった。

ホークスが煙幕の向こうから話した。臭い煙幕に勇気を与えられたようだ。

「それじゃ言おう。魚の

いみじくも議長の隠れ場所から、不審な声が聞こえた様な気がした。議長は愛煙家だから、おそらく煙草に毒されたか、あるいは空想にふけり、餓鬼の頃のいたずらを思い出していたのかもしれない。

ホークス派から、うさん臭い荒々しい拍手が自発的に起こったどさくさに、ミリアムがささやいた。

「議長の顔色が良かったら5ドルさしあげます。笑わないで、メアリ。笑うとつまみ出されて、決議が分りませんから後味が悪いです。記念魚車ですって」

「ええ、分っています。もし大きな錆び釘を持っていたら、お願いだから私を思いっきり突いて。だってミリアム、今にも笑い出して、全てを台無しにしそうだもの」

幸いにも悲劇は避けられた。一人の村人が扉を開けたので、新鮮な海風が煙幕を吹き飛ばした。どの顔も驚くほど本気になっていたので、メアリが青くなった。明らかに、前述の提案が滑稽であり、ばかばかしいと心から思っていたのはわずかに3人だった。

更に追い打ちをかけた。拍手が収まると、チャレンは不安になって自分の派閥を計算した。このホークスのすばらしい演説が

「終わりか、ホークス。ほかに言うことは?」

ホークスが終わったと認めた。自分の感じでは雄弁に喋ったけど、場慣れした人に比べ上品さを欠いたかもしれないが、印象としては実利的な利便性に関して、魚車には何もかなわないだろう。おもむろに好敵手に向かい合った。

「お前にも何か考えがあるだろう、チャレン」

チャレンが重々しく立ち上がった。防水長靴と毛羽だったガーンジーンニットにくるまれて、村一番の巨体だ。だが声は小さく、態度はいたずらをとがめられた子供のようだった。会場の威厳に気おされたようだ。でも自派閥の目が注がれていたので、軽く微笑んだ。

みんなとても興奮している。村人の中で誰一人として、その場をおちょくるなんて考えはこれっぽちもない。網やタール、海の臭いが漂っているので、魚車の必要性はものすごい圧力だ。もしかして誰かのせいで、女王陛下が50年間、特にトリボース地区の利益と主要産業を、統治せず放置されたのかもしれない。

「もっと欠けている物がある」

とチャレンが切り出した。射出機から発射されたような言葉で、チャレン派が拍手喝采。実を言うと好敵手ホークスの提案は地域の観点から見て実用的なものであり、敵派閥も密かに認めた。まさに可能性があるとすれば、チャレンがこれよりいいものを提案することだ。

メアリがささやいた。

「あの男には提案がない」

ミリアムが応じて、

「ありますよ。眼に希望の明かりが見えます。光っており、顔が輝いています」

「男だったらそう見えるでしょうに」

チャレンの顔に大きな喜びが溢れた。支持者もそれも見て、心臓が高鳴った。チャレンは自分に打ち勝とうとしており、そうなる。

チャレンが重々しく言った。

「ホークスの提案には洞察力がある。世間を見聞した者は、もっともプリマスまでだが、そんな考えが時々浮かぶものだ。俺は魚車の必要性を否定しないし、利便性も否定しない。おそらく俺が最初に魚車のことを考えつけば、ホークスの代わりに俺が言っただろう」

巧妙な告白と、暗黙のお世辞によって、ホークスは両派閥にほめそやされた。はしゃぎぶりを見計らってメアリは笑うことが出来た。笑う機会こそメアリが切望していたものだった。

チャレンが厳粛に再開した。

「しかし、もっといいものがある。魚車よりもっと欲しいもの、トリボース地区でもっと欲しいものは何だ。新聞が急務と呼ぶものは何だ。ここからセントミンバーまでは長い道のりだし、2百

の丘を登らなきゃならん。諸君はこれまで全員丘を登った。仲間が死んだら、残りの者が肩に担いで丘を登る。これはまともじゃないし、我々は自前の焼却炉を持つべきだ。従って、俺の提案は、

の丘を登らなきゃならん。諸君はこれまで全員丘を登った。仲間が死んだら、残りの者が肩に担いで丘を登る。これはまともじゃないし、我々は自前の焼却炉を持つべきだ。従って、俺の提案は、チャレンが遂に勤めを果たした。誇りに満ちた立ち姿は偉大な新発見をした者のようだ。チャレン派が拍手喝采する一方、ホークス派は抗議した。大騒音と混乱があり、3人にとっては有り難いことだった。

メアリはハンカチに口を当て、思う存分笑った。ミリアムもおおっぴらに笑った。会場で笑えた幸運な人間であった。牧師の口から笑い声がはっきり聞こえてから、牧師が我に返った。何とか努力して、やっと押さえ込んだ。後日、自慢げに言うことに、あんなに腹のよじれるおかしさに直面して、どんなに我身をねじ伏せたことか。

牧師の目が深刻になり、唇が引きつった。立ち上がって、ひどく興奮した民衆をなだめる羽目になった。村人は小集団になって議論しているが、どこにも怒る兆しはない。経験上、連中が怒ったことを一度も見たことがなかった。ひどく真剣、ひどく熱心だが、激情することはない。いや残念ながら、だれもおちょくることはしないし、立場をめっぽう軽んずることもしない。記念

「投票にかけた方がいいのじゃありませんか」

とガイ牧師がおもむろに提案した。牧師の真剣な態度は教区会議やそんな重要集会という風であり、牧師の考えでは地域の眼が今晩トリボース村に注がれている。

「紳士諸君、これは重大かつ真面目な場面です。下品な口論で台無しにすべきではありません。この問題を投票にかけて、多数決で決めましょう。必ずや、我が友人ホークスと、チャレンは多数決の意志に従うことでしょう」

「多数が大当たりだ」

とチャレンが率直に言った。

「多勢が総取りする」

とホークスが応じたのは、いかにもこの地らしい。

ガイ牧師が再開した。

「よろしい。ホークスの案に賛成の諸君、手を上げて。では、数えます」

毛むくじゃらの手が、かび臭い空中に上がると、ガイ牧師が慎重に数えはじめ、名前を確認していった。いわば、村人に永遠の繁栄を相談している状況であり、村人もそのことを十分知っている。

その後判明したことは、二つの提案が正確に同数、つまりそれぞれ47票だった。ガイ牧師が暗礁に乗り上げたことを説明し、会議を自らの管理下に置いた。

「議長は決定投票しないのか」

と泣き言があった。

ガイ牧師が厳粛に首を左右に振った。それほど重要でない場合なら、議長特権を積極的に行使したに違いないが、あえて責任を取らなかった。実を言うと、恐ろしい結果が待っていることを知っていた。立派だが幾分偏屈な47人を、確実にひどく傷つけることになるからだ。

勝ち組の議長は村人にうさん臭い目で見られるだろうし、後をつけられて行動を逐一監視されるだろう。賄賂とか腐敗とかを疑われ、噂になるだろう。あれこれの場面で、牧師と外で談笑しているのを見られたら、マキアベリの陰謀だと邪推されかねない。ニンジンの良い育て方を単に相談している場面かもしれないのに。だから何だっていうの? さらにガイ牧師自身の見解でも、魚車や焼場は、恵み深く栄光ある統治を、適正かつ正しく記念するものとして、ふさわしい。

行き詰まりだ。目と目を合わせ、名案を探した。長い間、何も聞こえず、ただ足を引きずる音や荒い息づかいだけだった。その時ロバートがゆっくり立ち上がった。

皆がぼう然と見つめた。ロバートは村の中でも無口な男だった。村人は長い

ロバートがいらついて言った声は、長靴から出たかのようだった。

「ここにゃ大して意味が無いようだ。チャレンの言ったことは正しいし、ホークスの言ったことも正しいが、どっちも譲ろうとしないから、行き詰まった。俺が言いたいのはこうだ。つまり焼場と魚車の代わりになる物だ。あることで使えない場合、別な目的に使える物だ。さてと。俺がここに突っ立って、一晩中ベラベラ喋っていると思ったら、間違いだぜ」

ロバートが決然と向きを変えると、踏み荒らされた納屋の床に、長靴の音がコツコツ響いた。扉をバーンと開けて、夜に消えた。誰も笑わなかった。会議は依然として愚直で真剣だった。

ガイ牧師がぼそっと言った。

「一番良い方法は2週間、会議を延期することだ、そうすれば何か折り合うだろう。片方を採用しても良いし、もう片方を採用しても良いし、あるいは別なものを採用しても良い。たぶんロバートが言ったような素晴らしい独自のものを、採用した方がいいかもしれない」

村人がゆっくり移動し始めた。誰も議長にありがとうの一言も言わないし、議長にもう用はない。牧師ごときより、議論すべきもっと重要なことがあった。善良な牧師は、ただただ解放されたことを有り難く感謝するばかりだった。丘を登りながらそっと微笑んでいるが、涙が頬に流れていた。

「次回の会議はどうなりますか」

とメアリが訊いた。

ガイ牧師が答えた。

「もう会議はないでしょう。この問題はこれから12ヶ月間、優雅に議論され続けるでしょうから、次の冬には実のある議題となるでしょう。時々、何年もかかるでしょう。今回の英雄はロバートでしょう。でも、もう会議はないでしょう」

メアリは自由に笑った。険しい岩道を上りながら、愉快な出来事が思い出されたので、時々笑った。だが大いに楽しませてもらった事は何一つ思い出せなかった。

一行が無口になったとき、やっと牧師の家に着いた。メアリが上着を少しすぼめた。見上げると、空は晴れて、星々が盛大に散らばり、冷たい風が頬に当たった。

「とても冷えますね」

ガイ牧師がつぶやいて、

「ええ、今晩は霜が降ります」

メアリは何も言わなかったが、トリガーセン島の花のことを考えていた。

第八章 開花

ガイ夫人が涙ながらに別れの挨拶をしたのは、二人がまた来ますと固く約束した後だった。夫のガイ牧師は教区の病人を見舞うために早く出かけたので、二人だけで村へ降りて、ホークスの小舟をまた借り上げる羽目になった。

眼前の海は

「島にも霜が降りたかしら」

ミリアムが答えた。

「何とも言えません。ここ本土では東風が吹いて、昨夜は吹雪だったようです。トリガーセン島は島ですから、霜は海で和らげられたかも知れません。最善を祈りましょう、メアリ」

メアリも喜ばしい景色を期待した。見ればホークスが船を用意して、午後の潮流に備えていた。相変わらず驚いたような顔つきで見つめ、このおてんば共を島へ運べば、ちったあ稼げると思っている。

「トリガーセンに追放されたのか」

「それはありません。その証拠に私達を再入島させてください。もちろん行きたくなければ、他を探します」

ホークスが当てつけがましく、いつでもお客を乗せるぜという。島にも霜が降りていますかと訊くと、肩をすくませた。この男は、仲間同様それなりに達観している。もし花が駄目になる運命なら、島民も駄目になる運命、それまでさ。トリボース地区がひどい不漁になれば、村は飢える。パンがなければどうなるかは島民と同じように知っている。魚が餌を食わなきゃ、どうなる?

メアリが小声で言った。

「どうするかは分っています。あの頑固、美形、正直、絵のような男の頭に、常識を金槌で打ち込みたいです。ガイ牧師の言う底引き網を採用すれば、もう飢餓に遭わないと思いませんか。分りませんか」

ホークスが船をこぎながら、静かに見上げて、哀れげに言った。

「今風の新しい考えだ。だが俺達は親父や爺さんや先祖と同じように魚を釣る。先祖に良かったことは俺らにも良い。底引き網は使わん、俺も」

メアリは絶望して諦めた。だって、そんな男らに何が出来るか。ここと、あの島は双方とも頑固、愚鈍、保守的だ。学ばないし、学ぼうとしない。むしろ豊かさの中で飢えようとしている。

5

先のポート・ガバンに駅が建設中だ。完成後には仲買人がここへ大勢押し寄せ、トリボース村のタラやニシンやサバの値段が3倍になるだろう。しかし、もしトリボース村の男共がちょっぴり神を怖れず、

先のポート・ガバンに駅が建設中だ。完成後には仲買人がここへ大勢押し寄せ、トリボース村のタラやニシンやサバの値段が3倍になるだろう。しかし、もしトリボース村の男共がちょっぴり神を怖れず、そんな女性達が見えたのは、船がトリガーセン島へこぎ出したときだった。ポート・ガバンの砂浜に帆船を引き寄せて、一団の女達が石切場から石板を帆船に積んでいる。若い女や中年女が背中を曲げて、過酷な積み荷作業で汗を流していた。それもこれも不漁で、冬が長く、天候が当てにならないからだ。

「あれが見事な景色だと言えますか」

ホークスがぶすっと言うことに、ちっとも変だと思わない。

こうして人の眼は、こんなみっともないことに慣らされる。鉄道が開通すれば全部解決するとメアリが説明した。おそらく魚車は必要ないだろう。仲買人が自由に往来し、まともな競争が行われ、女性達の背中から重荷がなくなるだろう。

ホークスが言った。

「一種の雄牛だな。石板は鉄道で運ばれ、女房はやがて駄賃を失う。鉄道が開通したら、トリボース村は喪に服す。家に黒旗が上がる。留まって、見てみな」

開通の時が来るとホークスの予告通りになった。石板が鉄道で運ばれ、ポート・ガバンにもう白人奴隷は居なくなり、見よ、魚の仲買人が札束を持って来て、サバはこの地域で聞いたことのない高値で売れた。男性用帽子や女性用帽子がソロモン王の栄光のようになり、黒旗は物置に隠された。しかし誰も感謝しないし、潔く恥じることもないのは、漁村みたいな所じゃ全く珍しいことじゃない。

メアリはミリアムと一緒に島に上陸し、花がどうなったか心配だった。ハマカンザシや砂丘を通り、尾根に登り、アシが茂っているところから盆地を見て、ほっと感謝のため息をついた。陽光の下、花々が開花し揺れ、空気はスミレのかぐわしい匂いに満ちている。ルースがキズイセンの花壇から立ち上がり、興奮、紅潮して、親しく挨拶した。

「霜が降りなくて良かったですね」

とメアリが叫んだ。

ルースが説明した。

「場所によります。私達の希望と関心が詰まっているここは、霜の害はありませんでした。しかしポートグィンは、ビショップ一家が住んでいますが、霜害がひどいそうです。トリタイアが見に行っています」

「それにしても、素敵なお天気ですね」

とミリアムが悲しげに言った。

ルースがキッと見返した。目を光らせて、叫んだ。

「

トリタイアがゆっくりと盆地へ降りてきた。眼が深刻で、凶報の通信兵のように歩いてきた。ポートグィンは最悪だという。むき出しの丘斜面は、開花した花々が、霜のため大鎌でごっそり切られたかのようだとか。痛々しい所はビショップの土地だった。そしてビショップは小屋を閉めて、涙を流しながら聖地へ行った由。

「絶望的なのですか」

とメアリが訊いた。

トリタイアが答えた。

「ええ。今年は、ポートグィンでは一輪も出荷できないでしょう。全滅です。一夜で全部やられました。自分で行って見て下さい、メアリ。僕たちは馴れていますから」

「すべてはトリガーセンの失政ですね」

「そうです。ここの誰もが知っていますが、島民はそれを聞くと恥しらずと叫びます。僕はトリガーセンの命を2回も救いました。自分の命をかけて救いました。もしトリガーセンがランタン・ロックで滑落していれば、同家の断絶人物として死んで、もっと先見の明のある男が僕たちを支配して、今頃、神の恵みの陽光に感謝して、怖れることはなかったでしょう。ああ、なぜ救ったのか、なぜ溺れさせなかったのか」

話しぶりは、絶望が長く苦しく激しかったことを思わせて、復讐心に燃える衝動じゃない。ルースが、震える手でトリタイアの腕を掴んだ。

「トリガーセンをそんな風に言うなんて耐えられない」

とルースが優しく言った。

トリタイアの眼から炎が消え、

トリタイアが言った。

「忘れていた、きみは求婚されていたんだっけ」

メアリが叫んだ。

「求婚ですって。あなた、トリガーセンと婚約していたの?」

ルースの目は澄んでいたが、自慢する様子はない。

「ええ。知っていると思っていました。みんなが知っていますから。トリガーセンと私の結婚は恋愛ではありません。トリガーセンは同家の最後の人です。島の憲章によって、結婚が決まっています。この島には名門が4家あって、

ルースの口調には若干の当てこすりがあった。メアリはもう一つ質問をするつもりだったが、やめた。ルースとトリタイアが目を合わせているのを見て、全てを悟った。二人は愛し合っている。普通の知性を持っている女性なら誰でも、勘だけで事実を察知するだろう。

「これじゃ悲劇になる」

とメアリは思った。読者もそのうち知ることになろう。

「トリガーセンは自分の血族から選べないのですか」

ルースがこともなげに言った。

「死に絶えました。もし残っていれば、4名門家を選びません。もし娘が一人でも残っていれば、トリガーセンの妻になる権利があると言えますし、同じくトリガーセンも妻にする権利があると言えます。すべて島の憲章に書いてあり、確認できます」

メアリがさっと見上げるとミリアムの眼とあった。ミリアムはメアリの心を手に取るように読み、人生で初めてメアリを怖れた。というのもメアリがなにか狂ったこと、荒っぽい法外なことをしようとしており、誰もメアリの決意を変えられないと知っていたからだ。

相手が男なら何でも出来る。たとえば悪口を言ったり、さらにあざ笑ったり出来る。極端な場合、殴り倒すことも出来るが、一体誰がこの勇気あるかわいい若い女性に意見したり、いさめたり出来ようか。しかも大金持ちの跡取り娘を蹴ってまでやろうとする。

ミリアムが出し抜けに言った。

「ポートグィンへ一緒に行きましょう」

二人は一緒に出発し、ルースとトリタイアを

メアリが言った。

「邪魔はさせない。あの二人を見てごらん。駆け落ちしようとしている。もしトリガーセンがルースと結婚したら、とんでもない罪を犯します。結婚させてはいけません」

「お嬢は防ごうとしていますね」

「やりますよ。さて、正直に聞きますが、あなたは機会があれば、トリガーセンと結婚しますか」

ミリアムの怒りがすぐ消えた。メアリと長く居れば、誰も怒れない。新聞の社主にさえ、弱点がある。

「時間があればね。トリガーセンを教育するのは骨の折れる長い仕事ですよ。うぬぼれ具合は記念碑並みで、不変の法則の権化です。メアリ、あの男と結婚できますか」

「出来ると思います。第一にある種の女王になれるからです。今まで米国女性は公爵や王子と結婚しています。王子と結婚した女性は冷菓一族からでした。でも欲深いシカゴ長者が貴族を支援する例は思い出せませんね。トリガーセンは若くて美男です。楽しい夢見る詩人の側面もあります」

「それにとても厄介で頑固な性質があり、豚とは言わないまでも」

「目的は変えません。いいですか、君主は豚じゃありませんよ。しかもシカゴ人を大いに連想させます。それにトリガーセンは飼い慣らせます。自分の立場を正しく見るように変えられます」

「もちろん、お嬢が調教すると」

「そうよ、ミリアム、そういうことです。まあ、私がトリガーセンと結婚した方が、大きな面倒はないでしょう。島を正しくしようとしていることを忘れないで」

「もし島の憲章が言うように、血統が絶えたら、4家の名門が……」

「4家の名門は下流です。ルースが言ったことを思い出してみてごらん。しかも血統は絶えていません。私はトリガーセンの直系子孫じゃないですか。証明しなかったですか」

ミリアムがうめいた。予想したより分が悪い。

「お嬢はトリガーセンの世話をしようとしていますね。まさか、トリガーセンを結婚の罠にはめようとしているのでは」

「そうよ、ミリアム。本音はそんなところです」

第九章 限界

ポートグィンは、ルースが語った状況と同じだった。花々がしおれており、花々を生活の基盤にしていた人々は聖地に頼らざるを得なくなった。でも、ほとんどの人はまだ聖地へ行っておらず、食料と燃料が小屋にある限り、行かないだろう。

ポートグィンは美しい場所であり、荒々しい起伏に富む盆地になっており、緑の盆地に海が食い込む様子は、きらきら光る銀の槍を突き立てたかのよう。そこに海水が泡立ち、鳴き砂に打ち寄せている。

砂浜には岩が段々に重なり、押し寄せる波の浸食に絶えず冒されて穴だらけになっており、岩棚の上方に草花や木々が植わり、丘の斜面を彩っている。

平らな台地のあちこちに白い家が建っており、フクシアの木々で屋根が隠れ、家の背後には庭園があり、直前までキズイセンやスイセンやラッパスイセンが生い茂っていた。

多くの家が朽ちており、広い部屋は、隠花植物で覆われている。一世代、いやもっと前に廃墟になっており、事実ニシンが捕れなくなって以来だ。魚の梱包部屋はもう不要となり、炉壁は冷えて、鳥たちがひさしに巣を作っている。荒涼、美麗、伝記的で、もの悲しい。しかしもっと悲しい事態がやってくる。

太陽がギラギラ輝き、波が鳴き砂に打ち寄せており、そこで子供達が賑やかに遊んでいる。だが、小屋の前では女達が目に絶望感を浮かべて座り込んでいた。メアリとミリアムはその内の一人に近づいた。1日か2日前にルースの紹介で知り合いになっていた。近づくと、だるそうに目を上げた。

「最悪なのですか」

とメアリが訊いた。

静かな答えがあった。

「ええ。1日か2日前に、ここの庭園を心配しておられましたね。さあ、ご自分で見て下さい」

二人は小屋の側面を回り、背後の影になったところへやってきた。斜面には土壌がいくらかむき出しになっており、整然と区切られた茶色の土地に、しおれて元気のない植物があり、あちこち黄色や白い稲穂が立っていた。五月霜が降りた前後、花盛りのりんご園を見た人なら、この意味が分るだろう。これがポートグィン岬沿いの庭園の状況だった。

ミリアムが言った。

「とても悲しいことです。でも、ちっとも心配することはありません。とうぜん、ここらの庭園は全部同じです。哀れなジェニファの所へ行って話しましょう」

ジェニファの所もやや厳しかったが、前にもあったことだし、状況は充分わかっていた。楽じゃないが、施しを受けるつもりはない。ジェニファは若妻であり、小さな子供が二人、聖地の救護所より自宅のほうが好きだった。だが、トリガーセンを非難することなど考えられなかった。

「ここで同じ経験をされたのですか」

「ええ、何もかも失いました。メアリ、何も残りませんでした」

ジェニファが独特の挨拶をしたのち、体を前後に揺らした。ミリアムは深く同情した。

ミリアムが言った。

「ここには11家族います。もし聖地へ行かず、同じ生活を続けたら、1週間当たりいくら必要ですか」

ジェニファが即座に、9シリングで充分だと答えた。仲間全員なら、1週間当たり5ポンド、つまり年間2百ポンドで快適、幸せに暮らせる。その金額はメアリが通常1回の舞踏衣装に使うお金だ。1年に1回新調ドレスを

メアリが穏やかに言った。

「やりますよ。聖地へ行く必要はありません。縮れ毛の赤ちゃんと、ここへ居て下さい」

ジェニファはうなずいたが、嬉しそうでなかった。聖地へ行けば子供と別々にされる。無慈悲な陽光の下、霜の気配を含みつつ、子供達が砂浜で騒いでいた。子供達はここに居た方が良いだろう。だがトリガーセンは聞く耳を持たないだろう。

「恐ろしい、そんな考えをするとは」

とジェニファ。

メアリが

「あなた、奴隷ですか。トリガーセンの言いなりになって。トリガーセンはひどい自尊心がありますから、失敗を認めない限り、あなたの面倒は見てくれませんよ。他の人々はとっくに反発しています。支配者かも知れませんが、人々に飢餓を強いる権利はありません。私が会いに行って、提案を聞かせます。もし霜が再び降りて、花が全滅したら、どうなります?」

「飢饉になります」

このあきらめの境地は、前に経験したならではだ。ミリアムはジェニファの手を握っていいものか、肩を揺すっていいものか、分らなかった。激しい怒りがわき起こり、とりわけトリガーセンに対してだ。もし誰もついてこなかったら、赤旗を振っても何の意味があるか。ルースとトリタイアがいるが、力になりそうにない。

ところでトリガーセンは見つからなかった。島に関連することで本土へ出かけていた。盆地では大急ぎで花の収穫が行われた。あと一日おいた方が良いのに切ってしまう理由は、警告が来て、再びティンタジェルに赤い光が見えたからだ。また日没直前に、通り雨が降り、あられが混じっていたからだ。天気に詳しくない人でも、夜霜が降りると予想できる。

メアリとミリアムは、ルースとトリタイアの所へ行って、対策を話し合った。

「明日はどうなりますか」

とメアリが訊いた。

トリタイアが頭を左右に振って言った。

「悪くなります。ともかく霜だと思いますし、いまの通り雨で決定的です。赤い空と、ティンタジェルの照り返しを見て下さい。あれは凶兆です」

ティンタジェルは紫の夜霧に夢をむさぼり、肩口が雲に隠れている。まだ夕日が大壁を照らし、

トリタイアが続けた。

「あれは見たくなかった。あれは嘘をつかない。あの光りの後は必ず霜が降ります。時々無事なこともあり、乾き霜はめったに害を及ぼしません。でもこれは湿り霜になります。葉っぱや花がびしょ濡れですから。明日の今頃は全滅でしょう」

メアリが計画を打ち明けた。ある程度のお金を寄付するという。少額だが、次に良くなるまで島民が乗り切るには充分だろう。もしトリガーセンが嫌えば、無視しなければならない。トリタイアは熱狂したが、楽観はしていなかった。トリガーセンは拒否するだろうから、トリガーセンが拒否するほどに島民も拒否して、メアリのお金には一銭も触らないだろう。

トリタイアが言った。

「僕もできる限り尽くします。良ければトリガーセンと戦いましょう。でもねじふせてはいけません」

メアリは秘宝のことを考えたが、黙っていた。

黄褐色のかんぬきが夜明けの独房から外れたのは、メアリが夢から覚めて、誰かが扉を叩いていたからだ。ルースが呼んでおり、声色には深刻な悲劇の響きがあった。

「外へ出て見て下さい。盆地の花が全滅です」

メアリがサッと着替えて、ミリアムと出かけた。晴れて素敵な朝だが、空気がぴりっと冷たく、無数の露が草に光っていた。海は深い青色を呈し、砂はますます黄金色だ。トリガーセン島は四季の中でも桃源郷になったかのようで、とてもすばらしい。

だが、当てにならない桃源郷だった。盆地へ降りると、全島員が集まり、湿り霜の影響を見ていた。5万坪以上がぞっとするほど変わりはてている。もはや揺れる花々はなく、空中に漂う香りは、つんと刺す海の臭いだけだ。目の届く限り、褐色の葉っぱが落ちているばかりで、あたかも野獣の群れに踏み荒らされた湿地のよう。霞む風景をメアリが眺めれば、当分

「全滅ですか」

「そうじゃ。飢饉じゃ。1年の内で一番いいときに飢饉じゃ。メアリよ、逃げるが一番じゃ。ここに留まっちゃ駄目だ、運命を知ることじゃ。トリガーセン島には蝶々の居場所はない、今夏もな」

老人の話しぶりはやや荒っぽくて、たぶん感情を隠したのだろう。メアリは同情するばかり。

メアリがやさしく言った。

「蝶々でさえ役に立ちますよ。いや、手伝わせてもらえば、喜んでそうします。私には使い切れないお金があります。もし、よければ……」

「俺たちゃ、乞食じゃねえ、メアリ。金を受け取れん理由は……」

「自分の稼ぎじゃないからでしょう。では稼がせてあげましょう。私が、施しのパンを食べなさいと、トリガーセン島民を侮辱すると思いますか。自力で多くのことが出来ます。トリガーセンはその為の準備をすべきです。何の権利があって島民を飢餓という危険に晒さねばならないのですか、いろんな方法があるというのに。申し訳ないですが、答えてくれませんか、アベル」

アベルはあいまいだ。たぶん、かすかな明かりが意識の中に点灯している。

ルースがやってきて、最後の言葉に間に合い、その後、周りに小集団が集まった。大勢を前にして、ほっとした感情があった。ルースの目が輝いた。出来たらトリタイアがルースを止めただろうが、遅すぎた。

ルースがおおっぴらに話したので、澄んだ空気にのって、遠くまで聞こえた。

「そんな権利はありません。もしこのことで島民が死んだら、前にも死んだことがあったけど、トリガーセンに全責任があります。繁栄と快適の両方を預けているのに、トリガーセンは背を向けています。観光客も産業も何もない。なぜ? 島に金が入ると、島民が堕落するからです。例えば編み物があります。二人のレディが私達を利用すれば、材料と市場があります。いまこそ編み物を作る意思があれば、飢饉は二度と起こりません。なのにトリガーセンは馬鹿にして拒絶します」

「トリガーセンが来るぞ」

と警告の声がした。

「来てください。私の言い分を聞かせましょう。トリガーセン、金貨が待っているのに、私達は飢えるのですか」

「金貨は持たせない」

とトリガーセンが不機嫌に言った。

トリガーセンが集団に割ってはいり、頭を

ミリアムが言った。

「失礼ですが、ここでお金を稼げることは充分承知でいらっしゃる。それに実直に働いて稼げることも」

「島民は嫌いだと思う。島民に訊いてくれ」

ミリアムが取りかかった。百対の眼に向かって、話をした。島民の眼には不安と願望があり、ミリアムが協力を呼びかけたが、誰一人として動かなかった。話が終わったとき、トリタイアとルースだけが大賛成したのみであった。

トリガーセンが叫んだ。

「きみか。きみが私の妻になる人か」

トリガーセンが一幅の絵のように気高く怒って、つかつかと歩み寄り、あたかもルースの手首を掴むようにして、引っ張った。このとき中世風の封建領主トリガーセンが感じたのは、予定妻ルースが領主の意志に

メアリもこの時点でルース同様、領主に感心しなかった。怒れる独裁者とトリタイアの間に割り込んだ。トリタイアの日焼けした顔が妙に青白くなっている。

メアリが落ち着き払って言った。

「ルースはあなたの妻になりません。トリガーセン、私の提案を認めないというのは厳然たる決定ですか」

「誰も私の決定を

メアリが辺りを見回して半ば期待したのは、群衆がトリガーセンに押し寄せてズタズタに引き裂くことだった。だが誰も動かなかった。意欲が全然なく、ただあるのは深いあきらめだけであり、全員そうだった。

メアリが静かに言った。

「わかりました。それでは、運命が

第十章 玉座へ

ミリアムがメアリを不安げに見た。跡取り娘である美貌のアメリカ人メアリは物事を堂々と行うのが常だ。今もし馬鹿なことに

ミリアムがつっけんどんに言った。

「私も連れて行ってください。まだトリガーセン邸を見ていませんし、興味があります」

「興味があるのは私の行動では? そのように冷たく、無頓着に言うときは、いつも私を心配しています。今回は私の見せ場です。さてと……」

メアリがトリガーセンに毅然と向き直り、手を振った。現代版のエリザベス女王とバーリー男爵だ。トリガーセンは威厳を忘れてメアリを褒める始末。ルースは更に美しいけど、農民だし、もっと運のいい娘につきものの優雅さや、上品さがない。これらは宮廷の雰囲気や、教育があってこそ得られるものだろう。

その後、人々が道を譲り、3人が降りた草深い坂の両側には、干からびて、しなびた花々が陽光の下、既に悪臭を放ち、無残な姿を晒している。メアリがスイセンをちぎると興ざめの茶色、きのうまでは優雅で、きれいで、素敵な花だった。

メアリが言った。

「これを見てください。トリガーセンの不作為のせいです。無学、怠惰、無視のためにこの桃源郷を荒廃させました。分りますか。幸せな世なら、この花は単なる4月のお供え花になるところです。今は、人々の悲劇であり、人殺しにやられた無縁墓の象徴に成り下がりました」

「私のことですか」

とトリガーセンが厳しく問いただした。

その眼は冷たくて、怒っていたが、不本意ながら称賛がないこともない。メアリは公正に見ており、気安く話しており、怖れていない。これに対しトリガーセンは心の奥底で、絶えず不安な声で、自分はなんて悪いのだろう、メアリはなんて正しいのだろうとつぶやいていた。

「あなたのことですよ。ええ、ここで君主を演じ、妙な古い憲章を利用して、小さなブリキの王国を支配しています。でも神の役目を演じ、4百人を飢えさせる権利はありません。これからどうするのですか」

「なんとかできます。去年のオート麦や干しぶどうや、ジャガイモの蓄えがかなりあります。厳しくて辛いでしょうが、生き残れます。前もやってきました」

「民衆の食料を共有するということですか」

「そういうことです。私も島民の身内です。全ての作物が共用であり、一定の割合で分けられます。お金と同じです。私が10分の1を取り、後は島民のものです。季節がそれ相応な天候であれば、我々は世界一完璧な共同体です。外から何も必要としません」

「必要ないって? 必要ないですか、肥料とか、新開発の球根とか、衣服とか、薬とか、そんなものが」

トリガーセンがこの点を認めるのは、全く心穏やかじゃない。また同様に認めざるを得ないのは、そんなものが今必要になれば、入手できない。花収穫のしょっぱなで霜が降れば、現金硬貨は実質的に空っぽ。君主にとって好ましくないのは、こんな失態を単なる一個人に責められることだ。

「ここで実際に厳しい天候に遭遇したことがありますか」

「ときどきあります」

とトリガーセンが説明した。話しぶりは大惨事、つまり神の悲しみを思い出したようで、言葉をゆっくり思慮深く選び、感情や情動を見せないようにしている。でも目に涙が光り、深刻な顔になり、人間味が表れて、ずっとりりしくなった。メアリはこの瞬間ほど、この男を好きになったことがない。

「あれは7年前、収穫が終わった直後でした。コーンウォールではあんな暴風雨は今まで知られていません。我々は何週間も孤立しました。村の誰もがトリタイアの奮闘を語るでしょう、ウェイドブリッジへの道を切り開き、我々を救ってくれました。恐ろしいことでした」

「私もトリタイアは大好きです」

「勇敢な男ですが、情熱的で頑固です。スペインの血が流れているからでしょう。反抗するのじゃないかと時々こわくなります。その事態をとても怖れています」

「もしそうなったら、どうなりますか」

「権利を行使して島から追放します」

人間としての男が消えて、再び君主然と話している。メアリは

「トリタイアはルースと結婚しますよ」

「いいえ、ルースは私と結婚します」

話しぶりは堂々としており、ひどく見下している。これに比べれば、コフェチュア王と乞食娘の物語は単なる下層階級の恋愛だ。

「それをルースにおっしゃったのですか」

「義務だと知っています。私の妻になる運命だと、もう聞いたでしょう。我々の間に親しい感情はありません」

「ええ、強く惹かれ合っているのは、ルースとトリタイアです。二人はお互いに愛し合っており、別れさすのは罪です。二人とも頑固で短気です。トリガーセン、もし二人を引き裂いたら、悲劇を招きますよ」

「ルースは高い地位に就くことを知っています」

「恋をあきらめて、そうするとでもお思いで……。間違いに気付いたときは遅すぎます。ルースとの結婚は許しません」

「ルースとの結婚を許さないだと。きみは……」

うろたえ憤慨して次第に声が消えた。誰だ、この現代娘は。のこのこやってきて、このように言い放つとは。ただのアメリカ美人が汚い金を持ち込み、傲慢にも玉座を求めている。目は穏やかに笑っているものの、話しぶりは両手に権力を握っているかのようだ。

「ルースとの結婚は許しませんよ」

「方法は?」

「とても簡単です。島の憲章によれば、あなたの結婚は血族に限られており、血族が絶えれば、名門の4家から選べます。でも、血族は絶えていません。私が血族者であり、必要な証明書を持っています。ですから島のどんな娘が玉座の権利があると言っても、私の主張と決着をつけなければなりません。あなたは間違っています、トリガーセン。私が将来の妻ですよ、特権を行使すれば」

トリガーセンは黙って突っ立ち、両手を万歳している。両目がメアリの顔に釘付けだ。外見は素敵で美しいが、ちょっと憎らしかったに違いない。本当のことを話したので一瞬たりとも疑わなかったし、島の伝統と権利はメアリ側にあることが確実だ。そんなことが分って、トリガーセンは打ちのめされた。

「私と結婚したいのですか」

「あなたこそ恐ろしいでしょう。でも恐ろしい危険を冒した男性はたくさんいます。しかし私は違います。他の女性なら公爵夫人とかそんな者になるかもしれませんが、私は玉座に就くことを見合わせ、ポケットハンカチより大きく、テーブルクロスより小さい王国の支配を保留します。私が言いたいのは、私が帝王家の生まれだと言うことです」

トリガーセンはしばらく答えず、だんだん事の次第が分ってきた。もしこの娘が権利を強く主張すれば従わざるを得ない。慣習を破るという考えは一瞬も起きなかった。結婚すべきはこのアメリカ人女性か。現代的で、勝手気ままな生き物であり、世界的な考えを持ち、恐ろしいことにトリガーセン島を投機場所に変えようとしている。

トリガーセンはかつてそのような人々の間で暮らしたことがあり、実際に期待されるのは

「私と結婚したいのですか」

とトリガーセンが繰り返した。

「現状ではイヤです。あなたの魂胆は私の考えを矯正しようとしています。しかし時が来れば、もっと

「悪かったな」

「でも、私の言ったことはとても簡単です。今のあなたは空想家で、夢想家です。幻想に溺れた愚かな人で、霜にやられた花輪よりも弱い人です。ええ、詩人です。島民と共に飢えるという王様の話は尊いですが、いっぱしの男なら、立ち上がり、行動し、敵の首を掴むまで戦うものです。トリガーセン、私は思わずあなたを男にしたくてたまりません」

「私は現状で満足です」

「当然そうです。いまだこんな馬鹿な伊達男はいませんよ、例えばシェークスピア劇の観覧席を替えて欲しいときに、多額の金を払わずに、自分だけ良い席を取るなんて。だから少しも満足していません。認めざるを得ませんが、世界には何千という男共が全てを堕落させ、商売を汚くしています。あなたは商業を見下し、嫌っていますが、島民の口からパンを取り上げる権利はないし、一人の女性をむりやり妻にする権利もありません、その女性がほかの誰かに心を許しているというのに。ですから、それも許しません」

「それも許さないというのか」

トリガーセンが痛烈に軽蔑して言うので、メアリはついカッとなった。でもメアリは肝が据わっているので、哀れむ気持ちになった。

「ええ、そうです。あなたを人形の家から追い出して、イシュマエルのように日々の糧を探し求め、放浪させることも出来ます。あなたは見下していますが、無数の良き生活者の所へ行かせて、目を覚ますことも出来ます。トリガーセン島の女性よりもはるかに貧しい女性達を見せることも出来ます。日雇労働しながらも幸せです。今のあなたは何も知らない思い上がった少年に過ぎません。いつかそんなことをさせて、あなたを恥と後悔まみれにして、この島に幸せと繁栄をもたらしてみせます。でもまだです、まだです」

「アメリカ人のはったりでしょう」

メアリが笑った。怒りの感情が消えた。この男が気の毒になった。真っ正直だが、やり方を全く知らない。それにメアリには恐ろしい武器がある。

「はったりではありません。さしあたり、ルースと結婚はさせないと警告します。もし強要すれば、玉座への権利を主張します。さあ、理由を聞きますか、それとも血戦をやりますか」

「国王は何でも出来ます。あなたをルースから遠ざけることも出来るし、島から追放も出来ます。私が島民にどんな大きな影響力を持っているかまだ見ていません」

メアリは、その点は認めた。大きな論点だし、自分は世界一排他的な人々の中で唯一のよそ者だ。トリガーセンの冷たい眼を覗き込めば、やがて衝突する前兆が見えた。そして向き直り、荒廃した盆地の花壇を見て、心が痛んだ。

「中に入りませんか。お茶でも……」

「まだです。まだ、おもてなしにあずかれませんし、不倶戴天の敵のままです。当分あなたはあなた、私は私の道を行きましょう。でもルースとは結婚させません」

メアリが会釈して

「驚くほど優雅でかわいい。ほかの場合であれば、好きになっていたかもしれない。今晩ルースに会って、結婚式を段取りしよう。あのアメリカ女には懲罰が必要だ」

第十一章 ルースの反抗

あくまで可能性だが、必ずしも砂利道に種を落としても無駄にならない。どこに種をまこうが、結果的に収穫が得られなくても、一般的に発芽する。こんな下心でメアリとミリアムはトリガーセンを教え込もうとした。種子はそのうち乾いてしなびるかもしれないが、トリガーセンはいまも困惑の最中だった。

つまり二人は獅子身中の虫になった。傲慢に追い出したものの、残念ながら良心は追い出せなかった。心の中ではひどく困惑していた。メアリが正しいと認めるのは論外だが、言い分に何かがあると認めることとはまったく別問題だ。

トリガーセンが広いホールをせかせか行ったり来たりしている。靴音がぴかぴかのオーク床に響き、頭上の画廊に反響した。長いテーブルが部屋に置かれ、真ん中より下手に、使い古された銀製塩容器があった。この塩容器より上座で、トリガーセンが午後2時に一人で食事する。来客は滅多にない。末席には古風な服装の召使いが座る。

今までトリガーセンはこれ以外のしきたりで食べたことはない。コーンウォールの農民や、世界中の商品に囲まれた裕福な人々は、今日まで、石造りの広い台所で、こうして召使いにかしずかれて食事している。

素晴らしい古い家がトリガーセン邸であり、手入れが行き届いている。場所は海の近く、尖った岩が積み重なった高いところにあり、一部は突き出た山で隠れている。

地面にはサクラソウやハリエニシダ、ギョリュウモドキがあるが、花輪を作ろうとか、芝生を刈ろうとした形跡はない。理由はあまりにも吹きさらしの場所のためだ。放置した方がいいだろう、というのも、どんなに手を掛けても、自然が造り上げた魅力の半分にも及ばないからだ。そして音楽もあり、永遠に続く海の音楽であり、大西洋の絶えることのない音楽である。

そこに石造りの大邸宅があり、巨大な門構えで迎えられ、両側に長い豪華部屋が続いている。壁には絵画が掛かり、内部には多数の甲冑や、戦利品の武具、あらゆる年代の古くて役に立たない芸術的家具類、オーク材の衣服箱、茶卓、象眼の飾り棚、数々の陶磁器や彫像がある。ピアノもあり、そばの巨大な花瓶には枯れ葉が差してある。

どこから持って来たかとトリガーセンに訊けば、肩をすくめて素っ気なく言うことに、これら全ての貴重な芸術品は先祖が集めたとか。これはある程度本当だ。というのも9割が難破船から分捕ったものであり、特にスペインのフェリペ二世のこざかしい計画が失敗して、無敵艦隊が歴史となった時代のものだ。

だが今日のトリガーセンは、家のことや由来など何も考えていない。頭からメアリを追い出すことが出来なかった。自分の島で、この女一人に楯突かれてしまった。今までに無かった事態であり、最悪なのはメアリの発言に分があることだ。人民が飢え始めており、自分だけが悲劇的状況を責められようとしている。

そう、自分なら助けられるかも、と勝手に思った。トリガーセン島の手本となるかもしれない。

トレハロウ島は最新のしゃれた保養地であり、ペンザンスから数キロのところにある。トレハロウ島はイワシが不漁になると、同様に優雅に貴族風に飢餓になることがたびたびだったので、トレハロウ卿がこの島を売却し、その相手が、リチャードという隠居商人であり、このやり手が、ロンドンの医師と協力したり、報道陣を賢明に接待したりして、たちまちこの島を有名にした。

じゃあ、何が変わったのか。純朴なトレハロウ島民は文明化したり、パブを建てたりして、トレハロウ島の海岸線80

が典型的な見本となった。繁栄した結果、島民は世間ずれして、多くの悪行が金がらみで生じるようになった。こんなことになるなら、トリガーセン島民を全滅させろ。

が典型的な見本となった。繁栄した結果、島民は世間ずれして、多くの悪行が金がらみで生じるようになった。こんなことになるなら、トリガーセン島民を全滅させろ。いや、トリガーセンの決定は、ここで商売をさせないことだ。編み物産業なら表面上、害が無いように見えるが、蟻の一穴に過ぎない。ひとたび人民が金銭欲を知ったら、島が破滅する。前例同様、災難へまっしぐらに進みかねない。島民は食い物や塩漬け魚があり、地酒はポートグィンのぶどう園で造れる。これよりいい共同体が地上にあるだろうか。霜が降りさえしなければ、何も必要としない。

ではルースは? そうだなあ、ルースは誠実に服従するだろう。トリタイアに好意を持っているかもしれないが、トリタイアは荒っぽくて頑固だし、抑えるのは島民の誰より難しいだろう。思い知らせなきゃ。しかし、メアリが特権を使ったら……。

トリガーセンが考えをやめて、大きな観音窓から外を見た。ホールを斜めに、紫色、金色、青白色の光線が頭上のステンドグラスから差し込み、トリガーセンの両腕を派手に染めた。メアリはトリガーセンの腕を支える資格がある。

メアリは憲章により、トリガーセンに結婚してくれと要求する権利がある。もし笑止千万と言うなら、古い家系の記録を読むなり、いまだ有効な古い法令を調べるなりすれば、驚くべき興味深いことが分るだろう。憲章では、ほかのトリガーセン家系が絶えたなら、メアリに権利が移る。はたして島民はトリガーセンのそばにメアリが座るのを許すか。

そう、島民は法律と習慣をかたくなに守ってきた。せいぜい70年前、現支配者の祖父ジャスパ・トリガーセンが島民に殺されたのは、現物税の代わりに現金税を課そうとしたからだ。これじゃメアリはトリガーセン一族と見なされそうにない。だっていままでトリガーセン一族で、パリの衣装を着たり、ダイヤモンドの高価な耳飾りなど付けている人物はいなかったもの。

メアリは誰が見てもアメリカ人だった。そして想像に難くないのは、トリガーセンとメアリとの隔たりほど、大きいものはないということだ。でもメアリは美しい。トリガーセンはメアリの愛を求めて何でもやりかねない。

いや、トリガーセンはルースと結婚するだろう。もう、海からやってきた風変わりなメアリにはうんざりだ。ルースと今晩会って、直ちに結婚式を執り行う段取りをしよう。

トリガーセンは塩漬けの魚と、オートミールケーキとが乗っている銀の皿から、不機嫌に食事を摂り、高価な透明ガラスの酒杯でワインを飲み、かしずく召使いの生死を握っていた。

食器をクリスティーズ競売会社で売れば、高値で売れて何年も欠乏に耐えるだろう。同社の目利きなら食器を高額査定するだろう。だがトリガーセンはそんなことは何も知らないし、やる気満々の篤志家のことも知らないけれど、実際に慈善家は巨額を吉報につぎ込むし、お金を不運な仲間に貸し出している。誠に寛大であり、多くの不幸が救われる。

トリガーセンは岩道を降りて、盆地の方へ向かった。鮮やかな月が

盆地で、一人の人物が彫像のように黙って静かに立っていた。近くに寄ると、探していた娘だった。肩に触ると、びくっと振り向いた。顔は緊張して白く、目の下には濃い紫色の涙跡があったが、依然として美しく、どこにいても野性的で、魅惑的だ。

「ここで何をしているのですか」

とトリガーセンが尋ねた。

ルースがはっと息を呑んだ。やっとの事で話した。

「花の霜害を見に来ました。盆地に魅了されて、立ち去れませんでした。トリガーセン、なぜ私達をこのように苦しめるの。なぜなの?」

「私が、ですか。私は、願いや、力も、すべて人民に捧げています」

ルースが激しく爆発した。トリガーセンをびっくり仰天させる用意があった。人生観を浴びせ、ミルやアダム・スミス等の引用をぶつけた。そして、息を詰まらせて、自分の考えを言った。

「もし島民が全員私のようでしたら、あなたは強制退位させられます」

「それが主や、支配者に対する言葉使いですか」

トリガーセンの口から出た言葉が簡単明瞭だったので、ルースがやっと我に返ったようだ。ひどく恐縮して、腰の曲げ具合と言ったら、重い荷を肩にしょっているようだった。

「ご冗談でしょう?」

「本気ですよ。長いこと学んできたでしょう。あなたに

「栄誉ですって。ああ、忘れていました。この島の女王になれます、つまり飢餓に苦しむ人々と、数千坪の被災地の上に立つ貴婦人になれます。人民と一緒に苦しむなんて些細なことです。そして欧州一の頑固者、無知蒙昧の男と結ばれます。色塗り指人形、糸

その言葉に他の何よりむっときた。突っ立って青ざめ、怒りに震え、ぐっと自分を抑えた。

「他の男が好きなのか」

「はい。その人も私を愛しています。トリタイアです。私はトリタイア以外の人を好きになれないし、トリタイアも私以外の人は好きじゃないでしょう。トリガーセン、あなたに人の心があるなら、私を見逃して」

ルースが手を差し伸べた。素敵な目を見開き、幸せを懇願している。つまり一人の貧しい島民と幸せを分かち合い、その男なら最低限の生活必需品以上のものを与えられるからだ。

「トリタイアは島の制度を知っている」

「とうぜんです。島民全員もです。でも、こんな残酷行為は有罪です。何年先……」

トリガーセンが腕を激しく掴んだ。他の女性であればひるんだだろう。だがルースは痛みを感じなかった。

「何年も先じゃない、何ヶ月でも、何週間でもない。いますぐけりを付けよう」

ルースが体をひねって離れた。感情バネが壊れたかのようにおとなしくなった。眼には重苦しい視線があった。この視線の為に、トリガーセンより賢いトリタイアが、

「押し通すということですか」

「そうだ。さあ、私をよく知っているだろう、ルース。このトリガーセンが約束を破ったことがあるか。もう二度と言わない」

「それではお好きに。日付は私が指定しましょう。3月1日です。祝宴とお祭り騒ぎになるでしょうが、花嫁の付き添い娘にとっては、飢えと困窮のために興ざめになるでしょうし、新郎への私の贈り物は、憎しみと軽蔑になるでしょう。ひどい結婚式でしょうね、トリガーセン。つまり子供達が霜枯れの花を集めて、花道にまくのですから。ハネムーンはポートグィンの廃屋でしょうね」

ルースの言葉が段々うわずり、盆地中に響いた。トリガーセンは、ルースが枯れた花の間を行ったり来たりしているのを、驚きながら見つめていた。腐った植物の臭いをかぐ度に、恥と屈辱の場面を思い出さずにはいられない。

トリガーセンが前に進み出て、

「でも、ルース、もし聞き入れてくれれば――」

ルースが馬鹿笑いした。宮廷お辞儀をして、向きを変え、盆地から聖地の方へ走り去った。

トリガーセンが後を追おうとしたが、誰かが地面から飛び出し、道をふさいだ。そこにはトリタイアが仁王立ちして、顔が険しくこわばり、白い歯で下唇を噛んでいた。

「聞いていたのか」

とトリガーセンが言った。

「ああ、聞いていた」

「それじゃ説明する必要は無いな」

「必要ない。ただ僕の言い分を聞いてくれ。あのように俺を押し倒したら、殺してやる。今晩は頭にきた」

賢い男なら受け答えをしなかっただろう。だがトリガーセンは、ほとんどの君主同様、賢くないから、この一人の人民が、面前で啖呵を切り、軽蔑して見下しているのが、横柄な言葉より耐えがたかったのじゃないか。

まさに今時の流行は移るから、あたかも自称無政府主義者が皇帝の午後茶会に侵入したかのようだった。皇帝に礼拝堂を用意して、枯渇した金庫に資金を注入してやれば、結果は明らかだ。欧州中でトリガーセンほど強烈な専制君主はいない。

今まで見てきたようにトリガーセンは賢くない。美男、才能があり、故ルパート公のように勇敢、スチュアート朝のように頑固だが、強い支配者になる素質はない。そして地位はドイツ皇帝のように盤石だと信じている。

これは反乱だ。一瞬、熱い血が頬に上り、両手を握り

「私にあんな口の利き方をするとは狂っている」

トリタイアが笑いを押し殺して応じた。

「君も同じだ。でもやはりそんなに狂っちゃいない。ルースは放っておけ、トリガーセン」

「ルースと結婚するつもりだ」

「違う、違う。聞いていた。ルースの言葉を聞いた。ルースとは愛を誓っていないが、僕のものだし、二人とも愛を感じている。これでいま決心した。ルースのためなら何でもする。僕を遠くへ追いやらないでくれ」

「お前を島から追放できる」

「君なら出来る。でもルースは僕に付いてくる。しばらく冷静になれ、トリガーセン。追放しないでくれ、ああ、ああ、なんて君はバカなんだ」

トリタイアの口から出た言葉は心からの哀れみだった。もしトリガーセンに一撃を食らわせたら、二度と悪さはしないだろう。月光の下、静かに黙って立ちすくみ、金槌を打つような音が、耳に鳴った。

「なぜ私がバカなのか」

「運命に逆らっているし、ほうきで好機を掃き出そうとしているからだ。このようにトリガーセン島をずっと保てると思うか。誰も出来ない。威張り散らして、何で飢えなきゃならない? ローフと魚があるのに何で、パンを求めなきゃならん? 需要供給の法則があるのに」

「トリタイア、お前はどんな悪書を読んだのか」

「ふふふ、僕は字が読める数少ない一人だ。ルースが牧師館から本をいっぱい持って来た。それを全部読んだ。農奴や家臣のことを全て知っているし、自由の戦いも知っている。トリガーセン島は桃源郷と思っているかもしれないが、景観や天候が良くても、文明の汚点に過ぎない。人民を懲らしめたり、虐待はしないが、やはり奴隷だ。さらに確実にするために、権力を使って妻に迎える女性というのが、君を軽蔑して嫌っている。いかにも、こざかしい高慢君主だ。君は破廉恥、

トリガーセンが前進した。もはや感情を鎖につないでいない。目が血走り、赤い光りが踊っている。

トリタイアは霧のなかに立っていたが、そのあと大の字になって、しおれた花の上に伸びたようで、トリガーセンが拳のあざを見せ、トリタイアに勝った。

ほんの一瞬で、トリタイアが再び立ち上がった。この男の血管には荒々しい血が流れており、その血はムーア人とスペイン人のものであり、昔のトリタイア家の乱暴な血であり、海賊時代に熱く流れていたものだ。面前の男が、命より大切なものを奪おうと脅している。トリタイアの顔がうっすら赤みを帯びた。

トリタイアがトリガーセンを

次第に、だが確実にトリガーセンは追い込まれ、遂に地面に倒され、喉を絞められた。まだあきらめず、必死に戦っているが、間違いなく命はない。見開いた眼には鉄火がちらつき、おぼろげに感じたのは、限界点を超えて、命の血液が草地へ漏れ出たよう。

「やめて、おねがいだから、やめて」

その言葉が、霧の中で大きくはっきり聞こえた。トリタイアが振り上げた手を止めて、自分の目をさすり、夢から覚めたようだ。ルースがかがんで、トリタイアの手からナイフを取り上げた。

「あなた、なにをしているの?」

トリタイアが疲れた風に、ぼうっとして言った。

「わ、分らない。トリガーセンが僕を殴った。あ、いま分った。殺すところだ。君が来てくれなかったら、殺していた。ありがたい、来てくれて」

トリガーセンが、ここで立ち上がった。

トリタイアは全身、ヨシのように震えている。眼に自己嫌悪がありあり。

それから顔を両手で覆い、子供のようにすすり泣いた。

トリガーセンは顔を背けた。強者の涙は見られたものじゃない。

ルースが言った。

「殴ったでしょう、殴ったでしょう、トリガーセン」

トリガーセンは恥じて説明できず、黙っていた。ルースを巡って喧嘩したと、どうして言えようか。

トリタイアが進み出て言った。

「いいかい、トリガーセンの手あざを見なさい。僕たちは乳兄弟だ。同じ母乳を吸い、一緒に育った。そしてトリガーセンの命を一度じゃなく二度も救った。この僕を今まで殴ろうとした男はいない。このわけは奴に聞け――奴に聞け」

説明がない。トリガーセンは完黙し、不機嫌に恥じている。

「僕が言おう。君のことで争った。島の規則や慣習を利用するトリガーセンに言ってやった。結婚を強制する奴は最悪の破廉恥だと。そしたら殴ってきた」

ルースが悲しそうに言った。

「本当ですか。トリタイア、痛みが分ります。殴られたので、殺そうとしたのですね」

ルースが背伸びして、トリタイアの目の上の生傷にやさしくキスした。トリガーセンは顔を背けた。屈辱的な瞬間、これまでで最大の劣等感だ。今までこんなに侮辱されたことはない。強烈な屈辱、スチュアート家の屈辱みたいなものだ。

「今までと変わりは無い。トリタイア、殴ってすまない。自分が恥ずかしい」

「じゃあ、許してくださる?」

とルース。

トリガーセンが冷たく言い放った。

「許せれば、ね。でも私はあなたと結婚すると誓ったので、後戻りできない。よくよく、思い出しなさい。私は高貴なお方と同じく、厳格な支配者ですよ」

トリガーセンが突然

「トリガーセンは約束を守る」

とトリタイアがつぶやいた。

「あるところまでは私も約束は守ります。トリタイア、愛しています」

「ありがとう、その言葉を、ルース」

「わかっていたでしょう。ええ、分っていたに違いありません。トリガーセンとの話を聞きました。ですから率直に言えたのです。私ならあるところまではやり通せます。農民レディに変身する儀式に出て、途中で進行を拒みます。祭壇に立って、あの男を夫と呼ぶことを拒否します。つまり、ガイ牧師に助けを求めます。それにミリアムは金持ちで、力があり、英国の新聞界に影響があります。拒否事件は日刊新聞のネタになって、大騒動になるでしょう。イングランド地区が興味を示し、大衆の意見によって、トリガーセンも何かをせざるを得ません。そして私も、そうなるまで決してあきらめません」

ルースは予言者のように話し、頭を傲然と上げて、眼がきらきら光っている。トリタイアは呆気にとられて眺めていた。二人とも、身も心も改革者だった。さらにもう二人の客人も、島民の中では、今後の行方を知る唯一の人物だった。

トリタイアが言った。

「君に賛成だ。式に出席して、君に害が及ばないか見張ろう。島民をたきつけて、目を覚まそう。皆がどんなに奴隷的か知ったら、後は簡単だ」

ルースは返事しなかった。顔を上げて、空に散らばる寒々しい星々を見る様子は、あたかも未来の秘密を探るようだった。それから二人はゆっくりと聖地の方へ歩いて行った。

賢人メアリがベッドに座り、最近の出来事をミリアムと話していた。ルースはたった今退去したばかりで、今晩の劇的な事件を率直に話してくれた。メアリが言った。

「ミリアムの意見には全く同意できません。トリガーセンは絵のように素晴らしい人物です。今の時代には全然合わないので、仕立て直す必要があります。どうしたら一番良いか、分りますか」

「日当6ペンスで自活させることですね」

「そのとおり。王の病気を治す荒っぽい治療方法ですが、必要なら適用します。個人的には秘宝の助けを借りるのは嫌ですから、それ無しで済ませたいですけど、島民が苦しむのは見たくありません。それにトリガーセンがルースと結婚するのも許しません」

メアリが平然と言い切るのは、若さや富や美貌のせいだ。メアリなら公爵夫人になって、お気に入りの女給が起こした事件を解決してもおかしくない。ミリアムは笑わなかった。顔が深刻だ。

「島民はお嬢を助けませんよ」

「とうぜんです。島民は当てにしません。通常であれば、ルースはトリガーセンと結婚しなければなりません。島民の排他主義と隷属性にはただ驚くばかりです。でも私達が、全世界の中からシカゴを代表して、ここへ来たのは、

「できればいいですね。島民に知らせなさい。島民の眼は余りにも寛大すぎて、あの男をぼうっと見ているだけです」

「一件落着しました。ナオミが島の習慣を教えてくれました。トリガーセンが名門4家から妻を選ぶ必要に迫られたときは、島の

「ぜひ見るべきです。たのしみですね」

メアリが困惑した風に笑った。引き出しから手紙を何通か取りだし、慎重に切手を貼った。ミリアムが見れば、大部分の宛先は衣服やファッションを愛好するくだらないお店だった。

「さては長期滞在するつもりですね。そうなら、どうして仕立屋や帽子店に手紙を書くのですか。まさかルースの結婚式に、パリ衣装を着ていくんじゃないでしょうね」

「ルースは結婚させませんよ、少なくともトリガーセンとは。わかりませんかね、この島一番の伊達男と私が恋に落ちて、その男を夫として買うとしたら?」

「男を買うって、メアリ」

「そうよ、そういうことです。多くのアメリカ女性が称号付きの夫を買っていますし、時々大損しています。個人的に言えば、落ちぶれた公爵や、修理だらけの大天幕などは趣味じゃありません。そこで、お願いがあります」

「いくらでも、メアリ。なんですか」

「それじゃ、一晩中しゃべっていないで、お休みなさい。楽しい夢を」

第十二章 コーマス号難破

次の日、ミリアムが言った。

「私達が聖者を見捨てる回数より、聖者が私達を見捨てる回数の多いことに、お嬢は気づきましたか」

「ずいぶんひねて育ったことですね。ミリアム、お願いだから、かっかしないで」

「実例をあげましょう。世の中には最高の見識、そうですね、男性や、女性の意見が――」

「男性でしょう。女性の聴衆には面白い話をしますからね」

「実は目星がついています。お嬢が尊敬して、高く評価して、台座に据えて、拝む男の人のことです。たぶん、詩人か、政治家か、大芸術家――」

「あるいは、たんなる夫ですね」

「メアリ、夫を台座に据え、神として

「まあ、ミリアム。どういうこと? 私はここ何年も人形は持っていません。少女時代に人形のおなかからおがくずを全部捨てました。でもあなたの言うことは真実で、昔からの言い伝えですから、賛成しますけど」

「ええ。でも島民は聖者をトリガーセンに見立てています。島民にはトリガーセンが高潔な王に見えます。ただの男と言ったら軽蔑して拒否するでしょうが、それが分れば、ショックを受けて、殺すとまでは言わないが、台座は明らかに倒されるでしょう」

「ミリアムは昨夜のことを言っていますね。つまりトリガーセンがトリタイアに暴力を振るったことを、島民が知っているということですか」

「そうです、メアリ。島民はとてもショックを受けて、悲しんでいます。どうやって話が漏れたかは謎です。ルースは私達二人だけに話しているし、トリタイアは誰にも話していないと思います」

「それは確かですね。トリタイアは紳士です。そうですね、ミリアム」

「もちろんです。朝食前に盆地を通ったら、島民がその話をしていました。トリガーセンがやってきたとき、トリタイアも到着し、酋長のような黒い目をしていました。トリガーセンは恥じていました。トリガーセンに反旗を翻すのに時間はかかりません」

「それはいいことですよ。目の前の飢餓を止めるためなら何でもいいことです。島の桃源郷が不毛の荒れ地へ変わり果てたのは一人の男が自他共に神を演じたせいです。仮に天候がこのまま続けば、どうなりますか。とうぜん飢饉になります、ただし黄金商船が西から来て、神の贈り物を貧しい人々へ運んできたら話は別です。私がゆうべ見た夢は勇敢な船が到着し、穀物や油やワインを荷揚げして、辺り一面いい香りでした。ミリアム、この夢の船は何かの前兆ですか」

二人は聖地門の下に立ち、にわか

一方、この島から全方向に見える海は、渦巻き、上下し、砕け、瞬時に静まる。近くでリンゴの木々がざわめき、地上に垂れ曲り、辺りの空気はごうごうと押し寄せる海水の振動で震えている。細かいしぶきが、肌にざらざら付着するので、唇はへの字になる。

ルースが暗影から出てきて言った。

「黄金商船が来たらフィンサンドへ接岸する前に、難破します。夜明け前に黄金商船が湾内で見つかれば、神がお救いになります」

メアリが言った。

「でもパインヘイブンがあります。そこへたどり着けば安全だと、あなた言ったでしょう」

「船の乗組員が助かるというのは、また別問題です。もし船が湾に入り、私が乗り移れば、船をパインヘイブンへ導き、全員を救助できます。でもレーザーバックへ乗り上げれば、二度と浮上できません。というのも、半時間は浮いているでしょうが、後の半時間で岩に乗り上げるからです。乗組員は浅い砂浜に飛び降りれば安全でしょう」

「フィンヘッドの近くへ船が来たら、あなた乗り移れますか」

「できます、わずかな可能性ですけど。2世紀前に一人の男がロイヤルコンソート号で実行しました。現在この島ではトリタイアのみ、この仕事をやりこなせるでしょう。フィンヘッドから泳いで船に乗り移ります。失敗すれば、死ぬでしょう。100回やって99回は失敗するでしょう。ですから黄金商船は確率が低いです」

メアリはそれ以上この話をしなかった。

やがて、頭に油布を巻き、大きな船員服を着て、メアリが現れた。細身だ。

「海を見にフィンヘッドまで行きましょう、さあ、急いで」

一同は同じような服装で続いた。盆地を通り、揺れてざわつくリンゴの木々を抜けて、向こうの岬に着いた。空にちぎれ雲が流れる様子は、漂流物が青い岸辺を洗うかのよう。時折トリボースの町がくっきりはっきり見え、小さな湾は大釜のように沸き立ち、光が消え、

時々立ち止まり、風を背にして、息をする必要があった。岬にそって雑草のヨシが風に揺れ、わびしくうなっている。フィンヘッドの頂上では群生した白バラがヒューヒュー鳴き、鞭のように鋭く顔に当たった。

一同は無言でしばらく立ち尽くし、怒れる海の様子に感動した。自然は雄大で荘厳な光景を提供し、これ以上壮大かつ高揚させるものはなく、顔は深く感動し、歯は暴風雨に晒され、むきだしになる程だった。

「よくこうなるのですか」

とメアリがあえいだ。

「時々何日か、なります。こんな時、私達は本土と電話でのみ交信できます」

とルース。

「電話ですって。ここに、電話が?」

「はい、フィンヘッド西のロイド駅にあります。もう5年になります。当時トリガーセンが大騒ぎをしたのを覚えています。でもさすがに英国政府には勝てず、受け入れざるを得ませんでした」

メアリはそれ以上言わなかった。トリガーセン島に電話とは奇妙だ。この感情は

一同はここに1時間うずくまり、びしょ濡れになりながら、

メアリがこんなひどい光景を眺めていると、ついに塩水が眼にはいり、髪の毛が風に引っ張られ、なびき、さながら海中の海藻が根元から剥がれるかのよう。

その夜、メアリは黄金商船の夢を見た。夢の中では、大波頭が轟き、強風がゴーゴー吠え、パインヘイブンの島民が不足食料を待っていた。

目が覚めたとき、冷たい灰色の朝まだらに、部屋の暗闇が消え、ルースが目の前に立っていた。ルースはもう防水服を着ており、眼は悲しみに満ちていたが、決然としていた。

メアリが尋ねた。

「なんですの? どうしました?」

「商船が来ました。湾にいます」

メアリが起きて、素早く着替えた。興奮して身震いしたが、妙な冷たい恐怖は今まで感じたことがないものだった。外は強風がヒューヒュー鳴り、暴風が治まらない。時々狂ったように波が突進し、岩壁に当たり、どどんと鳴る音は、へたくそな弾き手が竪琴の糸を叩くかのよう。雨が空をきれいに掃き清めているものの、突風がひどく冷たい。夜に風が北西に変わり、雪が降りそうな気配だ。

そのとき、ドンという砲声がして、風でさえぎられた。この音を聞いたことがある人なら、メアリの気持ちが分ろうというもの。心臓が激しく鼓動し、喉がつっかえた。再び砲声が聞こえ、これは非常時かつ危険時の船の信号だ。

フィンヘッドに島民全員が集まったが、強風に耐えられない年寄りや子供は別だ。朝まだきが次第に開け、記憶すべき日になった。ぞっとする真っ白な雪平野が眼前に横たわり、あちこち黒く変色した場所が見える。同時に数秒間以上、海を見ることは出来ないし、いくら目が良くても難破船はまだ見つけられない。

トリボース村では島民が救助艇を出そうと無駄な努力を続けていたが、北西の強風が内陸の港口まで吹き付け、3回も小舟は砂浜に押し戻され、乗組員が危険にさらされた。これら全てがはっきりと見えて、島民はじっと息を殺して眺めていた。

再び試みたが、再び救助艇は押し戻され、まるでコルク栓が泡まみれの砂浜に戻るかのよう。大きな白波の壁が引くと、砂浜に救助艇の乗組員が、黒い小集団になって立っており、背の高い乗馬服の男が、かがみ込んでいる。

「おそろしいです、こわいです。どうしたのですか」

とメアリがうめいた。

トリタイアが言った。

「きっと乗組員の事故です。あれはジュリアン医師です。救助艇は崖を避けて、ガバン港から出港せざるをえません」

「間に合わないじゃありませんか」

とミリアムが訊いた。

トリタイアは何も言わなかった。作業は1時間かかるだろうし、救助艇は6

も遠回りせざるを得ず、残酷な海岸では勇敢な行動など想像できない。

も遠回りせざるを得ず、残酷な海岸では勇敢な行動など想像できない。メアリの顔に涙が流れたが、実情は全く分らなかった。他の女性達も泣き叫んでおり、男達だけは厳しい顔つきだが悲しそうだ。突っ立って、強風を受ける以外に、何かできたらいいのだが。しかし何もできないことを知りすぎていた。

再びドンという砲声がして、今回は近い。全員の眼が音の方向へ向いた。トリタイアが手をかざした。強風の中、嵐のような荒々しい声が響いた。

「あそこだ。ドルフィン岬の15度の方向。定期船だ。神よ、乗客を助けたまえ。大西洋スター航路のノーマッド号かコーマス号だ。フィンサンドの方向へ向かっている」

船が霧の中から突然、急に視界に現れた。大きな灰色の船が海上にはっきり見え、帰航中の大型定期船の乗客は、おそらく千人以上だろう。ほとんど信じられないことだが、こんなに大きくて頑丈で美しい船が乱暴な海のなすがままになっている。

「遭難するのか、トリタイア」

とトリガーセンが問い詰めた。

トリガーセンは今着いたばかりで、強風の中を走ってきたため歯がむき出しだ。トリタイアが、ぶすっと振り向いた。

「いや、機械の故障だろうが、舵は利いている。ああ、やり方さえ分ればなあ」

そこにいる男達全員も心密かに願った。波しぶきがまた過ぎ去ると、まさしく岬の影に、翼を痛めたアホウドリみたいに、美しい定期船が座礁しようとしていた。あと半時間後フィンサンドでばらばらになる。

狂ったようにトリタイアが何事か指示したが、声は風に押し戻された。天使の耳に届けとばかりに、地球から火星に叫んだのかも知れない。トリガーセンが両手を激しく叩いた。

「恐ろしい。何かやれないのか。見ての通り、無力なのか」

トリタイアが言った。

「民衆が汚れ仕事をするように、国王もそんなことが度々あるさ」

トリガーセンは冗談を受け流した。トリタイアの声は大きくて、激しかった。周りに集まった防水服の男達が、そうだそうだとうなずいた。2日前ならこんなことにはならなかっただろうが、今はトリタイアに従うようだし、トリタイアの黒い瞳が連隊色となり、連中を導いている。

「乗客を救えるか」

とトリガーセンが訊いた。

トリタイアの不機嫌と怒りが消えた。おもむろに言った。

「ああ、できるさ。トリガーセン、君は泳ぎがうまい。あそこまで降りていって、船の所まで泳げ。船に乗り移ったら、フィンベックまで操舵できるだろ?」

トリガーセンが首を悲しげに振った。勇敢だが、無鉄砲じゃない。あまりにも生々しく想像できる。トリタイアが顔を覗き込んで、意味ありげに笑って、こう言った。

「君ができなきゃ、僕がやる。トリガーセンは偉大な男だが、君の出来ないことを僕が島民に見せてやる」

すっくと立って、防水服を脱ぎ、防水靴を取り、上着とチョッキを剥いだ。ルースが小さく叫び、前に進んだ。

「だめだめ、行っちゃだめ。トリタイア、好きです、地上で一番好きです。トリガーセン、止めて。殴り倒して、岩に縛り付けて。ああ、このように取り乱した私を見たくないなら……」

片手でトリタイアの手首を掴んで、目の前のトリタイアに哀願した。

トリガーセンは顔を背けて、屈辱と称賛に揺れた。相変わらず強風がうなり、すさび、定期船は破滅へと突き進んでいる。防水服がバタバタはためく音は、銃連射のようだった。

美しい笑顔がトリタイアの顔にあった。メアリは麗しい目から涙を流し、深く感動した。トリタイアはとても勇敢なことをしようとしており、トリガーセン島の誰も止められない。島民全員の前でルースをひしと抱いて、やさしくキスした。

「ルース、僕は義務を果たさなきゃならない。行かせてくれ」

トリタイアの眼の表情は哀願せんばかり。ルースはゆっくり、のろのろ、優雅に手を放した。なにかの力によって、従わざるを得なかった。今はもう、涙も激情もなかった。ただ唇だけが震え、祈りの言葉をささやいていたのかもしれない。

「こんばん、未亡人になる。こんばん、ひとりぼっちになる」

トリタイアが岬を降りて、ぎざぎざの突端に着いたところは、白波が中央部へ深く刺さる場所だった。見れば、すっくと立ち、背中を曲げて、波が足元を洗ったとき、地獄のスープに飛び込んだ。30秒間息継ぎがなく、姿も見えなかった。

ルースはメアリの足にしがみつき、冷たい露土にうずくまった。それがどうした。だってルースのぽっかり空いた心以上に冷たい場所は有り得ないだろう。

震える指でミリアムは持参の双眼鏡を放した。強風に腕が引っ張られるので、双眼鏡を固定できなかった。

トリガーセンが言った。

「消えた。引き波に捕まった。飛び込まなくても起こる運命だった」

ミリアムが叫んだ。

「あそこにいます。頭が見えます。なんてすごい、なんてすばらしい。トリガーセン、あなたはあの男の靴磨きすら、する価値がない。船の乗客が確認した。ロープを垂らしている。ああ、見ていられない。だが、生きている」

誰も何も言わない理由は、そのとき不吉な予言をするのが、重大な罪も同然だったからだ。そこにいる男達全員が、恐ろしい危険を知っており、干満の罠や渦巻きを知っており、潮の偽流も知っており、たとえ

沈黙する険しい顔に、強風の騒音は相も変わらない。水しぶきが防水服にかかると、皆があたふた叩き落とし、そのたびにバタバタ音がした。いまや全員の目が漂流船に釘付けだ。

ちょうど、

「トリタイアだ、トリタイアだ」

とトリガーセンが叫んだ。

希望だ、ただし、海岸の縁から突き出し、残酷に開いた歯というべき長い岩棚に、ぶつからなければだが……。トリタイアは泳ぎ達者であるけど、嵐に翻弄されている。いつ何どき高く持ち上げられ、黒い岩頭に叩きつけられ、

「どうしたの」

とメアリがやさしく訊いた。

ルースの声はかすれ、荒い息は、遠くから駆けてきたかのようだった。

「見えますか。私は見たくないので、あなたの目で、メアリ、代わりに見て、教えてください」

だがメアリも見えなかった。ぱらぱら降る雨が、うねる海面を騎馬軍団のようにパカパカ叩いている。刺すような雨粒が眼に入り、ついに周囲の引きつった顔以外見えなくなった。全ての風景が、濡れスポンジで窓ガラスを拭いたようだった。今となっては霧のカーテンが何時間かかっていたのか言えないが、せいぜい15分ぐらいだろうが、徹夜で待っていたような気がする。

荒々しい強風がついに黒い物体を押しのけると、再び海と空が激しく混ざり合った。何か蜘蛛のようなものが、きらきら光る糸端で、蒸気船の横っ腹にくっついているように見え、煙突から煙が大量に上がり、風に流され、ねじれて平らに広がり、そして水面を忙しく攪拌して叩くスクリュー音が聞こえた。

それから船の警笛が、酔っ払ったような震える不気味な音を、

ガチャンと双眼鏡を岩に落としたのは、ミリアムがトリタイアの無事を叫んだときだった。だが、そのことは、しかめ面の男達が既に察知していた。蒸気船が新航路へ向いたこと、警笛が自慢げに吠えたことで、連中には充分だ。しかし誰も喜びを表さなかった。あまりにも感激していたからだ。

メアリが膝を這い上がる腕に気づいた。ルースを濡れた岩から持ち上げて、震える唇にキスした。

「見て、ルース、トリタイアは無事よ」

ルースの感覚では、暗闇から抜け出て、嬉しい真実を知るようなものだ。今は悪夢の中におり、まだ喜ぶ状態にないかのよう。陽光がきらきら蒸気船を照らし、一幅の額縁に納めた。船は今や巨大な昆虫のように、ゴーゴー、ブンブンと音を立て、着実に前進している。

ルースの目が輝き、喜びが溢れ、叫んだ。

「やりました。父なる主がなされた。フィンベックへ行って、船の入港を見ましょう」

もう大半の人が駆けだしていた。風や雨を背に、大急ぎで丘を降りた。ルースは駆けながら叫び、祈り、軽い足取りで、皆を追い越した。

大型蒸気船が湾に入ってきて、船のデッキから足を踏みならし、わめく騒音が聞こえるようで、トリタイアがぶっきらぼうに大声で命令する声が他を圧していた。

それからコーマス号は空中高く持ち上がったように見え、ドドーンと二つに割れ、レーザーバックへ乗り上げて、そこに引っかかり、大波がとどめを刺した。船尾が緑の海でゆらゆら浮き、

波が砕けて静かに引くと、胸までの深さがあり、黄色く泡立つ海へ一人の船員が飛び込み、岸へ向かった。次々に飛び込み、ついに悲運の船は無人になった。トリタイアが飛び込んだ人々を安全に導いたものの、コーマス号を救う力は全くなかった。

船上に乗客は誰もいないと船長が告げた。船長によれば、ロンドンを出港してすぐに熱狂は消えて、プリマスで補給を完了した。コーマス号がリバプールへ向かう命令を受けて航行中に、嵐が発生して、プロペラシャフトが壊れたとか。この話はちっとも目新しいことじゃない。昔から海の悲劇であり、過去にあったし、人間が遠洋航海する限り、これからもあるだろう。

スタナード船長が靴から1〜2

の海水を捨てながら言った。

の海水を捨てながら言った。「まずい事態だ。だがもっと悪くなっていたかもしれん。君は英雄だ。トリタイア氏と握手できて光栄だ」

「ええっ、僕のこと?」

スタナード船長が君に他ならないと、強調した。世の偏屈な市民ほど、静かに驚くものだし、冷静な態度で英雄行為を受け止めるものだ。でも、大西洋の海は冷酷で気まぐれだから、沿岸での英雄行為は日々の糧のようなもの。漁民は生まれながらに英雄であり、実地訓練され、本能的だ。もし試されたら、他の何者にもなり得ない。トリタイアがきまり悪そうにコーマス号の船長を見た。

トリガーセンが鉛長に言った。

「出来るだけ快適にして差し上げましょう。不幸にも私達は困難な局面に苦しんでいますが、なんとか給仕は出来ます。潮が引いたら、荷物を陸揚げできるでしょう」

全部でちょうど115人、宿無しの人々は、ひどい目に遭い、ぼう然となり、運命の気まぐれと危険を受けて、放心状態だ。一人ずつ聖地や近くの小屋へ流れて行き、濡れた衣服を脱ぎ、提供されたおもてなしを受けた。おそらく潮が引いても、所持品を岸へ上げるのは無理だろう。

メアリが尋ねた。

「トリタイア、船はどれくらい持ちますか」

「次の

「満載だと言うことですが?」

「ええ。積載量は1500人が1週間食べる量です。充分な備蓄であり、小麦粉やビスケットや缶詰で、この島を1週間維持できます」

「それで、積載品はどうなりますか」

「そうですね、一般的に売れる物は現地で売ります。トリガーセン島にあるお金の総額を推定すれば、おそらく2ペンス半ぐらいでしょう。その金額で、ブリストルへ積載品は運べるでしょう」

メアリはそれ以上当分なにも言わなかったが、眼には解決したという光りがあった。

聖地へ帰る道すがら、ミリアムが探るようにメアリを見た。離れの聖地へ着かないうちに、メアリが考えを打ち明けたのは、見事な黄褐色の髪の毛から塩を掻き落としているときだった。

「もちろん分っているわよね、ミリアム」

ミリアムがあっさり言った。

「当然です。よく知られたことですが、私は他人の考えや、時々自分の考えも読めます。そんなに深く考えなくても分ることです、島民のために積載品を買おうとしていますね」

「そうよ、黄金商船がここへ来たのですよ。ある意味、期待もしていないのに来ました。もし、暴風に関して、輝かしい格言の例があるとすれば、まさにこれです。服を着替えて、堂々とロイド関係者をつかまえて、ロンドンの代理人を電話でここへ呼びつけて、この場で積載品を買わせます。今夜寝る前に、これを片付けます」

こう話したのが、わがまま美人、跡取り娘だ。もし欧州大陸や、人類の未来が危機に瀕していれば、メアリは同じように堂々と難事に当たるだろう。愛らしい瞳に宿る穏やかな光りが、すでに確実な勝利を物語っている。

「夜前に、ですか、メアリ」

とミリアムが息を呑んだ。

「夜前に、言った通りよ」

そして確かに夕暮れまでに連絡があり、バジングホール通りのイライアス氏が依頼人に代わって、コーマス号の積載品を総額2804ポンド14シリング3ペンスで買った。そして今日まで、メアリは

第十三章 誰が味方か

これこそが黄金の魔力であり、黄金が良人の手に渡れば感謝され、役立つというもの。貧しい平凡な人間には、魔法の帽子であり、試金石となる。メアリにとっては、妖精の杖であり、君主トリガーセンから貧困や、監視や飢餓を防いでくれる。

翌日の日暮れ前、例の備蓄品が陸揚げされ、トレバロック背後の大洞窟に納められ、手伝ったコーマス号船員は

まだ、この備蓄品の所有者を誰も知らない。3日目の朝、太陽が顔を現わし、時化が収まり、トリボース地区からやってきた船団は、プリマスを出港したコーマス号の船員達の消息に飢えていた。そこへこの知らせと逸話があれば、魚市場にとっては何年も噂の種になり、少しずつ語られることだろう。

何百回コーマス号の話が語られるだろうか。簡易宿泊所、小屋、農夫の居間で語られ、さらには内陸の

やっと船員達は脱出したが、トリタイアがまごついたのはスタナード船長が鍵不要の素敵な金時計をトリタイアに贈呈したからであり、それが悩みの種となり、さしもの黒目も曇りがち。メアリに面倒を見てくれと頼んだが、堅く断られてしまった。

「時計は時間を知るために身に着けるものでしょう」

とメアリ。

「トリガーセン島では誰も時間なんか気にしない」

とトリタイアが反論。

メアリの素早い

「時計のことは心配しなさんな、トリタイア。実は手伝って欲しいのです。あの備蓄品を調べていましたが、充分な量がありました。この島のために買い取りましたのよ、トリタイア」

「はじめから知っていました。お金があれば、簡単に買い取れます。でも処分するのは難しいです」

「

「すぐ嬉しがるべきでしょう。そうすべきでしょう。もらえば感謝するでしょう、ただトリガーセンがそうさせません。意固地になった時のあの男を知らないからです」

「あなただって女性の怒りを知らないでしょう。女性の怒りが島内を行ったり来たりするのは想像できないでしょう」

「ええ、想像できません、メアリ」

「そうです、やめるつもりはありません。負けたくありません。あたかも神のお導きによって備蓄品を

メアリが差し出した手をトリタイアが取った姿は、あたかも高価なものに触るようだった。

「はい。メアリに神の恵みがありますように」

とトリタイアが短く言い、メアリの前に立ち、頭を後ろにそらし、無意識に勝者の格好をした。ただ両眼が物憂げなのは、引き受けた仕事の大変さを知っていたからだ。

とは言え、やはり素晴らしい味方であり、分厚い胸と、引き締まった腹筋を持ち、今は単なる一介の労働者であり、多少文明化した島に住んでいるが、正装させて、

「僕にどうして欲しいのですか」

「備蓄品を仕分けして欲しいのです。系統だって梱包されていますので、簡単なはずです。お年寄りや困窮者に快適になって欲しいのです。とても必要としていますから」

仕事は難しくなかった。ワインやブランデーの木箱、肉エキスの缶詰やボブリルの瓶などがあり、さながらトリガーセン島を

暗くなる前に、大量の木箱が島内に配られた。どうやらトリガーセンは自宅でアキレスのように不機嫌になっているようだ。だって、こんなことが全部終わるまで何も聞かされていないもの。

やはり簡単にはすべての備蓄品を配れなかった。緊急に必要な人がいたり、あちこちに病気の子供がいたりした。というのも、

子供のために、母親はメアリの申し出に応じたが、眼にはトリガーセンの恐怖があった。子供の青白い頬を見れば、品行方正な考えも

期待はしないが、こんな至福の状態は長く続かない。3日目に召使いが身震いしながらトリガーセンに報告すると、もう島民がトリガーセンの口癖を話しており、トリガーセンがホメロス風に激怒するのは物語の語る通りだ。

トリガーセンはこの女に引っかかり、騙されてしまった。愚かにも思ったのは、こんな備蓄品はさっさと捨てちまって、数日のうちに跡形もなくして、不運なコーマス号と同じにしてやれ。

そして島には、アメリカ女性の手による

ところでトリガーセンはルースの扱いを知っているのだろう。きっとやり玉に挙げるはずだ。島の法律や伝統に倣い、妻になる運命にある。楯突くとはなんたることだ。俺を嫌い、俺に逆らっているが、賢くて実に美しい。そして、いけ好かない人間同様、トリガーセンは手に届かないものを狙っている。何があっても、ルースを褒めたたえ、虚栄心のあまり、自分のものだと宣言し、しまいにはかわいい従順な妻だと言いかねない。だってこの俺は偉大で賢い人間だと自認しているもの。

この男の小さな信念や、狭い了見を非難してはいけない。7百年間、先祖がトリガーセン島を支配してきた。先祖は絶対君主だった。世界を何も見ず、教育をほとんど受けず、厳格な先例に従って生き延びてきた。限られた見解に基づき、能力の限り島民を支配して、良かれと思ってやってきた。島民が飢えれば、自分も飢える。豊作なら、自分も豊かになる。外の世界は、闘争、強欲、悲惨に満ちているが、そんな世界に住む人々はトリガーセン島民を哀れんでいることだろう。

繰り返すが、トリガーセンは夢想家だ。偉大な学者や、世界の指導者や難解な哲学者らは、太古から理想主義を説いてきた。人間が人間である限り、そんなことは不可能だと言っても、意に介さない。だが、これをトリガーセンはやろうとしていた。

トリガーセンがメアリを探しに隠れ家から出てきた。素敵な顔には頑固な表情があった。1年間、世に出て、日々の糧を自分で稼いでみれば、トリガーセンは変わるだろう。寛容と哀れみを学ぶだろうし、人生で一番大切なことは自分に打ち勝ち、他人を思いやるという考えに思い至るだろう。

知るべきは自分が大福帳の単なる数字であり、儲けを縛る表紙じゃないこと。ロンドンの貧民窟で1年も暮らせば、新しい男に生まれ変わり、ものを学び、人を尊敬する男になり、全ての女性が誇らしげに領主とも、ええ、支配者とも呼ぶでしょう。

だがトリガーセンはわがままな子供と同じで、そんなことなど知らない。日常の美しいものを見ず、灌漑農場の淡い水しぶきを見ず、陽光の喜びも知らず、ただ見えるのは、島民が自分を無視して、あの忌まわしいアメリカ女がもたらす怠惰で贅沢な黄金の施しに浸っている姿だった。

あの女の行くところ、疑いなく欲望と悪徳がついてまわる。過去には、施し無しで、老人も病人も若者も過ごしてきた。将来も施し無しでやるべきだ。言われるとは思いもしなかった事であるが、自分がひどい悪者だとか、正直に働くことが、全てを神の御心に任せて、安楽椅子にふんぞり返っているより、はるかに善良で喜ばしいとか……。好きに、バカと呼びたまえ、いや、残念ながらじきにそうなる。

一団の島民が

「メアリを知らないか」

アメリカ人女性はポートグィンヘ言ったと島民が説明した。そこの子供が一人か二人病気になったので、メアリとミリアムがしばらく滞在し、トリタイアが肩に荷物を運んでいたとか。白髭の大男の島民がこの情報を与えたのであるが、有名銘柄の缶詰を1、2個持っていた。

「何を持っているんだ、イード」

大男が言い淀んだ。不安そうだが、手の缶詰は隠そうとしなかった。唇は震えているが、怖れておらず、しわの寄った閉じ気味の眼には、まだ青春の火が燃えていた。

「ココアのエキスとワインです。ジュリアン医師がここにおられたとき、こんなものを女房に飲ませろと言われました。当然ながら、貴重なものです。メアリからもらいました」

「ああ、施し物だな、受け取ったのか、ええ?」

「そんなんじゃありません。エビ取り用の網を作ってあげました。いい網です。お金の代わりにもらいました」

「捨てろ」

トリガーセンがきっぱり言った。みすぼらしい一団が素早く反応した。これこそメアリが島民の良心を奪った証拠だ。

トリガーセンが命令を繰り返した。イードの立ち姿は、葉っぱのない朽ちた古木のようだが、大風に立ち向かう負けん気があった。

イードが頑強に言い張った。

「妻のためだ。あんないい妻はいない、トリガーセン。これは妻の命だ。欲しけりゃ、奪い取れ。セントキューのトレベリアンがラッセル城を乗っ取ったようにな」

いまや、かの有名なトレベリアンが武力でラッセル城を乗っ取ったように、トリガーセンが立ち上がったのは、反逆と挑戦が勃発したと確信したからだ。怒って突進した先にイードが戦う覚悟で突っ立っていた。

「公正に戦おうぜ、トリガーセン。40歳対73歳だ」

トリガーセンは振り上げた手を下ろし、赤面して恥じた。周りの男達も上品さをほうきで掃き出そうと試みた。あるものは宗旨を入れ替え、あるものはひどく感じ入って頭に血が上った。こんな場合でもトリガーセンは冷静だった。

芝生を横切り、ポートグィンの方へ歩いて行った。ちっとも恥と思わなかったのは、茶色に変色した湿っぽい荒廃地、最近まで花が咲いていた場所だ。ちっとも心に留めなかった事実は、悲惨と困窮が自分の

ただ分ったことは、人前で人民に反抗されたこと、最悪の口論から逃げてきたこと。僅かな慰めがあるとすれば、ひょっとしたら島民の全てが、自分のせいで死んだかもしれなかったということだ。

でも自由が世間に広がっているから、どこにでも来るようにやがてトリガーセン島にもやって来る。妖精のお嬢と言うべきメアリが、眠れる村人にキスして回り、島民はより良い、より広い世間にやっと目覚め始めた。

やがてトリガーセンはポートグィン村を成す一群のあばら屋に着いた。ほとんどの小屋は空になり、住人は聖地へ行ったものだと、すっかり思っていた。だが子供らが浜辺におり、ビショップが新しい船造りにいそしんでいた。黄色い頭の小さな子供が、両手を尻に当てて、トリガーセンをじっと見ていた。

「お父さんはなにをしているの?」

「メアリの船をつくっているんだ。とうちゃんと、ジェームズと、ホークスと、みんなでつくっている。いい船になるよ。お金をかせいで、みんなでずっとくらせる」

トリガーセンはビショップの小屋へ歩いて行った。これこそ村を共存させるために、メアリが仕組んだ小さなもくろみだった。浜辺で釘を打つ

病気の子供を抱えながら、小屋の棚には魅惑的な形状のエジプト

トリガーセンが小屋の革扉を持ち上げて、中に入った。ジェニファ・ビショップは笑顔、肩にはキャッキャッ喜ぶ子供が乗っている。ミリアムは暖炉のそばに座り、メアリは年長の子供を膝に乗せ、缶詰から黄色い透明ゼリーを給仕している。こんな明るい笑い声はトリガーセン島に久しくなかった。

「どういうことですか」

とトリガーセンが詰問した。

陽気な騒ぎがレンブラントの影絵になった。あたかも巨匠の手で、油絵の喜劇を塗りつぶし、代わりに素早い筆致で、悲劇を書き加えたかのよう。子供達はうずくまり、べそをかいた。ジェニファは椅子に座り込み、前後に体をゆすった。

トリガーセンの素敵な眼には、凶暴な怒りがあった。もしかしたら、エイジャックス、ユリシーズ、ホメロスが愛したそんな

メアリがやさしく微笑みながら、驚いて言った。

「少々のゼリーですよ。トリガーセン、帽子をかぶったまま入室したお詫びを、きっとジェニファは許しますよ」

赤面してトリガーセンが帽子をひっつかんだ。

「どういうことですか」

と繰り返した。

「見れば分るでしょう。たくさんの病人がいて、おもに子供たちですけど、大部分は栄養不足のためです。これはあなたの責任です。電話でジュリアン医師に相談して、承認の上で、ゼリーのようなものを与えました。それからポートグィンの男達が私の小舟を造っていますが、駄賃があれば、長期間やっていけます。見たとおり、これらの品物は病人や困窮者のために私が買いました。そしてジュリアン先生が方法を教えてくれました」

「そんなものはいらない」

「暴力的ですね。子供が驚いていますよ。なんならジュリアン先生のいろいろな指示を、お好きに取り消してください」

「そうしたい。も、もうしわけない、大声で話して」

メアリが立ち上がり、目を光らせてトリガーセンの前に立ちはだかって叫んだ。

「あら、教訓を学びましたね。ライオンの子供すら時々教訓を学びます。おいしくて滋養になる食品を全部取り上げて、海に捨てなさいよ。もし、いたいけな子供が死んだら、もっとも食事を取り上げるのですから死ぬでしょうし、しかも神から賜った物ですよ。もし子供が死んだら、査問されるでしょうし、ジュリアン医師が証拠を提出すれば、英国中があなたを非難するでしょう。トリガーセン、これはあなたの権力を越えるし、欧州のどんな王様の権力も越えます。医者がこの食品を食べろと命令し、医者はこの件では専制君主です。医師がいいと言えば、安物シャンパンすら注文できます。ええ、トリガーセンは偉大な男ですし、あまりにも偉大すぎるので、自分の偉大さを考えるあまり、自分を見失っています。でもそんなに偉大ですか、英国刑法に対して逃げ切れますか。さあ、この小さな缶詰を捨ててみなさい」

第十四章 天使の別顔

おもむろにメアリが小さな缶詰をトリガーセンに渡した。トリガーセンが突っ立って受け取りかねる様子は、まさに小箱を前にしたポーシャの求婚者の如し。ひょっとしてやりたいのは、万物を否定し、常識を吹っ飛ばし、誰はばかることなく己の権力を行使したいのじゃないか。

さて、今まで立憲君主がこんな苦境に立ったことがある? おかしいだろ、君主の運命を左右するのが、濃縮スープ缶詰だったり、

でもトリガーセンにとっては茶番劇じゃなかった。缶詰の挑戦を極めて真剣に受け止めた。メアリの要求は正当であり、背後に経済力がある。トリガーセンは君主かもしれないが、今はジュリアン医師の命令のほうがはるかに勝っている。勘に

「あなたの話が正しいならば、二度と言わない。本件はジュリアン医師の職務範囲であり、そのような環境では誰も無力です。悔しいですが、お好きになさってください」

「よく言ってくれた、トリガーセン。もしそうじゃなきゃ……」

その声はビショップだった。小屋

「よく言った。子供が死による、赤いほっぺのまま、嬉しそうに、楽しそうに死による。3年前にも二人が同じように死んだ。いわゆる飢餓と物資不足で死んだ。そこにメアリが空から天使のように降りてきて、子供の命を救った。俺たちゃ、何もできないし、あんたに忠実だから死ぬのを見守るだけだった。だが、神が与えたもうた贈り物に立ちはだかるなら、あんたはワルだ。もしあんたがこの娘っ子のものを取り上げたら、殺してやるぜ、トリガーセン。俺はまだビンビンだから、叩きのめしてやる」

考え抜いて

「これが人民を満腹させる方法か」

とトリガーセンが切り捨てた。

メアリが反論した。

「とんでもありません。ビショップは仕事に戻りなさい。あなたの助けがなくても太刀打ちできます」

大男が理解して言うことに、それはちっとも疑っちゃいない。ビショップはガタガタ音を立てて小屋を出て、妙なコーンウォールの歌を口ずさんだ。内容はポルカを踊っている時、斬り殺した人物のこと。それから姿を消し、やがて崖の向こうから再びドンドンという槌音が聞こえた。トリガーセンは居残り、去りたくなさそうで、すっかり怒りを捨て去った。

「外へ出ませんか。あなたに言うことがあります」

とメアリに言った。その声は今まで聞いた声よりずっと穏やかで、とても低姿勢だった。

メアリがすぐ立ち上がった。荒れた庭に出た。ポートグィンでは海だけが

「あなたは私の人民を買収しています」

とトリガーセンが挑んできた。

「あなたに人民はいません。いいですか、共和主義者として言いますが、私の考えは間違っているかもしれません。忠誠というのは単なる思い込みです。大英帝国民が女王を愛するのは女王が善良な女性であり、国民の母だからです。しかしこの大英帝国民は一人の王様を斬首し、もう一人を国外追放しました。本土で大規模に起こったことは、この島でも小規模に起こります。トリガーセン、人間の

「あなたが退去してくれさえすれば……」

「退去はしません、トリガーセン。島民は私の人民ですから、惨めに苦しむ人々を救います。もし追放されたら、ジュリアン医師に助けを求めます。小舟を借りて、海岸をうろつきます。負けませんよ」

「人民は私への忠誠を忘れません」

「忠誠は、たぶんないでしょう。もし人民の一人が計画的に反乱して、反対を表明すれば、あなたは人民から石もて島を追われるでしょう。でも、もう私は勝ちました。なぜって? 哀れな人間性に訴えたからです。あなたの人間性に強みがあれば、私より強いでしょうが、今までそうじゃありません。分りますか、あなたは今まさに殺されようとしているのですよ」

トリガーセンが身震いしたのは、臆病だからじゃなく、詩人としての感性があったからだ。事実を本能的に認めた。

「女性を使って、私を

こう言いながら、トリガーセンの声にはある種の決意があった。この島で、ともかく頑固に玉座に座ってきた。島民は子供の件で反抗するかもしれないが、精神的な権威に関しては一心同体かもしれない。正統性があるから、強制的にルースを妻にすることが出来るし、島民全員がルースに圧を加えかねない。もしメアリが軽率にこの件に口出ししたら、せっかく掴んだ島民の心はするりと逃げてしまうだろう。

メアリの顔を

「私が馬鹿なことを言ったと皆が疑いかねない」

こうトリガーセンが不機嫌に言った。

「そうおっしゃったでしょう。私が子供の頃、母をダンスに行かせないと決心したことがありました。ベッドに母が来たとき、泣きわめき始めました」

「すごいですね」

とトリガーセンが失礼の無いように言った。

「そうお? 私は1時間泣きわめきました。そのとき扉の外で乳母が執事にこうささやきました。すぐに母の馬車を送り返すようにと。それを聞いて寂しい気持ちが安らぎ、寝入ってしまいました。朝起きると、母がちょうど舞踏会から戻って来たところでした。どう、無邪気な子供を

トリガーセンが笑った。メアリのかわいらしい作戦が成功しつつあった。使った手は、相手の目を見つめて、魅了すること。それでもやはり、面食らった。からかわれているようだ。

「その作り話の意味が分りません」

「わかりませんか。私も当時は分りませんでしたが、今は分りますし、あなたもそのうち分るでしょう。だって、他の何より確実なことが一つあるとすれば、ルースと結婚できないということですから」

メアリは小さくうなずいて

ルースと結婚するし、他にいない。既に最初の儀式は決めたし、3月1日だし、その日ルースは花嫁衣装に着飾り、農民を離れ、厳粛な儀式を行い、ほとんど結婚に等しい。結婚式はその1週間後に行われ、これらの儀式はトリガーセン島で何回も行われてきた。そしてルースは夫を卿とか、ご主人とか呼び、そのうち子供達はルースを母と呼ぶはずだ。

またしても荒れた夜になり、雪が空中に舞い、にわか雨が聖地の窓を激しく叩いた。だが、メアリの部屋には明かりと熱気があり、紙の束がテーブルにあった。おびただしい書類は島の憲章から抜き出したものであり、メアリがトリガーセン邸宅で書き写した物だ。