271

余談 表記のゆれとOCR

のっけから余談とは、これいかに。まあまあ、落ち着いて落ち着いて。

国立国会図書館デジタルコレクションで、「カフェ・エラン」を検索していて気がついたこと。明治から昭和初期は、「カフェ」の表記がバラバラで、いろいろな形で書かれています。

「カフエ」、「カフエー」、「カフエエ」

「カフェ」、「カフェー」

「カフヱ」、「カフヱー」

「カツフエ」、「カツフエー」、「カツフエエ」

「カッフェ」、「カッフェー」

「カツフヱ」、「カツフヱー」

などなど(※1)。また、カフェ・エランの「エラン」も、「ヱラン」と書かれたものがあります。

これに、OCR特有の問題が加わります。デジタル画像を読み取ってテキスト化するときに、OCRのソフトが、カタカナの「カ」を、漢字の「力」(ちから)と間違えてしまう。あるいは、カタカナの「エ」を、漢字の「工」(こう)と間違えてしまう、という問題。

まあ、人間がみても区別がむずかしいのだから、OCRが間違えるのは無理もないけど、「カフェ・エラン」を検索しようとしたとき、すべての可能性を考えて、もれなく検索するのはとっても面倒(※2) 。

以上、自分で検索したい、という人には参考になるかもしれないので、書き留めておく次第です。

7. カフエ・エラン

さて、「カフェ・エラン」について、さまざまなキーワードで検索したところ、大正から昭和初期の本が何冊かみつかりました。

1冊めは、大正9年に出版された、吉野臥城による日本各地のガイドブック。

吉野臥城編『日和下駄 : 諸国拝見』(日本評論社出版部, 大正9)

p63-70「都下のカフェーとバー」 https://dl.ndl.go.jp/pid/961008/1/31

「都下のカフェーとバー」という章には、東京都内にあるカフェやバーが紹介されています。そのうち、p68-69は本郷区のカフェで、その中にカフェ・エランのことが書かれています。

「元町のカフエーエランは、ちつぽけなカフエーだが、女将が平出修の姪だと云ふので評判になつた。壁には與謝野晶子や吉井勇の短冊などが掛けられてある。」

吉野臥城編『日和下駄 : 諸国拝見』(日本評論社出版部, 大正9)p68-69より

https://dl.ndl.go.jp/pid/961008/1/34

2冊めは、大正10年に出版された、室生犀星の小説。

室生犀星著『鯉』(春陽堂, 大正10)(新興文芸叢書 ; 第16編)

p177-210「カツレツと令嬢」 https://dl.ndl.go.jp/pid/932992/1/92

室生犀星の「カツレツと令嬢」という短編小説は、カフェの女を題材にしていて、そのうち後半のp200-210に、カフェ・エランのお静という人のことが書かれています。(なお、「カツレツと令嬢」の初出は、「婦人世界」大正10.1)

「此處にまた本鄕にエランといふカフエエのあつたことを人人は知つてゐるだらう。白い室でどこか床屋のやうな安つぽい寒いカツフエであつた。マダム・バタフライのきいきいした蓄音器機のしたで、ここに集まる憂愁なる靑年はビイルやコオヒイを飲みながら、この蓄音器に感激しながら一夜を送るものが多かつた。あながちマダム・バタフライに感激してゐるのではなく、ここにお靜といふ女がゐたせいで、お靜が夜な夜な、その赤飯のやうな顔を卓の上にすゑながら、ぴいんと張つた頰ぺたを卓の上の林檎と競爭させながらゐたからであつた。」

室生犀星著『鯉』(春陽堂, 大正10)(新興文芸叢書 ; 第16編)p200より

https://dl.ndl.go.jp/pid/932992/1/104

室生犀星は、大正7年1月に『愛の詩集』を出版しましたが、その前年(大正6年)の12月、『愛の詩集』が出来上がって、文武堂という本屋に納品したときのことを、次のように書いています。

「文武堂へは四百册をさめ、自分は百八十圓の小切手を貰うた。多田と二人で酒を飲み歩いて、多田の行きつけのカフエ・エランとかいふ家で、自分は久振りで根津時代の亂醉を覺えた。」

室生犀星著『生ひ立ちの記 : 附・性に眼覚める頃』(新潮社, 昭和5)(新潮文庫 ; 第18編)p110より

https://dl.ndl.go.jp/pid/1259829/1/64

このように、室生犀星はカフェ・エランへ大正6年に行っているので、大正10年に「カツレツと令嬢」という小説を書いたとしても、おかしなことではないようです。

そして、昭和に入ってからですが、カフェ・エランのことを詠んだ短歌を収録した本が出版されました。3冊とも、服部真砂雄の同じ歌を収録。

カフエ・エラン姉のお藤の緋の帶に驕りて咲ける矢ぐるまの花。 服部眞砂雄

高木翠雨, 油川冷明編『文範及描写新選 : 創作資料』(帝国教育研究会, 昭和2)p212より

https://dl.ndl.go.jp/pid/1175406/1/129

高木翠雨, 油川冷明編『文範及描写新選 : 創作資料』(帝国教育研究会, 昭和2)

p212 https://dl.ndl.go.jp/pid/1175406/1/129

玉文社編輯部編『新文章精講』(玉文社, 昭和3)

p1287 https://dl.ndl.go.jp/pid/1174600/1/663

鵜塚寿夫編『現代文章読本』(有宏社, 昭和11)

p1287 https://dl.ndl.go.jp/pid/1228613/1/660

カフェ・エランには、お藤という女給がいたのでしょうか。

8. カフェ・パリ

カフェ・エランのついでに、本郷のカフェ・パリの情報もみつかりました。

カフェ・パリは、伊藤初代が一時期勤めていた店ですが、吉野臥城の『日和下駄』には、このカフェ・パリのことも書かれています。

吉野臥城編『日和下駄 : 諸国拝見』(日本評論社出版部, 大正9)

p63-70「都下のカフェーとバー」 https://dl.ndl.go.jp/pid/961008/1/31

p68の、カフェ・エランの説明の前に、カフェ・パリのことが書かれています。また、p70には、カフェ・パリに勤めていた現代お八重による新体詩が掲載されています。

「櫻木神社向側のカフエーパリスは、一時却々盛んであつた。女将が若い上に、女給にはお八重、お俊、現代お八重などが或時期に居て、或時期の評判者となつた。現代お八重は、水戸の祝町の生まれで、新體詩なども作つた。」

吉野臥城編『日和下駄 : 諸国拝見』(日本評論社出版部, 大正9)p68より

https://dl.ndl.go.jp/pid/961008/1/34

吉野臥城は、浅原米子編『情話叢書 1』(三育社, 大正5)という本に、「CAFEの女」という作品を書いていて、「早稲田文学」に掲載された広告をみると、主人公はカフェ・パリの現代お八重で、装画は竹久夢二のようです。

「早稲田文学 [第2期] (130);大正5年9月號」([早稲田文学社], 1916.9)

広告 https://dl.ndl.go.jp/pid/11007182/1/9

「CAFEの女(夢二氏木版画) 吉野臥城」

また、「カフェ・エランのこと その1」の「4. 組合」の項で、「本郷区西洋料理業組合会員名簿」のことを書きましたが、この名簿にはカフェ・パリも掲載されています。

飲食料通信社編『大東京の現况 : 飲食料品業界専門 附・神奈川県』(飲食料通信社, 大正15)

p349-351「本郷区西洋料理業組合会員名簿」 https://dl.ndl.go.jp/pid/918558/1/190

p350をみると、「同区同町(=本郷区弓町)二丁目九 カフエーパリー 小野春子」とあります。

カフェ・パリの場所を、本郷3丁目とする本もありますが、少なくとも大正15年の時点では、弓町2丁目9にあったようです。

9. 坪井写真館

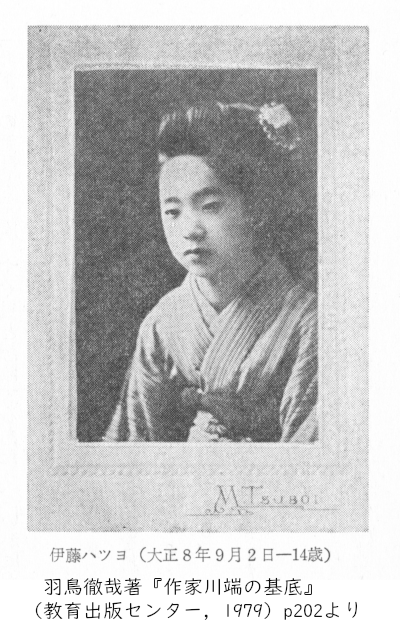

伊藤初代が、カフェ・エランに勤めていたころの写真のうち、大正8年9月2日の写真の裏には、「本郷弓町二丁目 坪井写真館」と印刷されています。また、羽鳥徹哉の『作家川端の基底』にある写真をみると、この写真の枠には「M TSUBOI」と書かれているようです。

一方、「弓町二」のキーワードで検索していたところ、こんな本がみつかりました。

坪井道一著『関東大震災記念写真帖 : 大正一二年九月一日 深川区』(日東新聞社, 大正13)

奥付 https://dl.ndl.go.jp/pid/966759/1/24

この本の奥付をみると、「版権者 写真師 坪井道一 東京市本郷区弓町二ノ一」とあります。住所が同じで、「M TSUBOI」は「坪井道一」と一致するので、この人が坪井写真館の店主とみて間違いなさそうです。

坪井道一の名は、『日本写真年鑑』の中にある「全国写真師名簿」にも掲載されています。

朝日新聞社編「日本写真年鑑 大正15年-昭和2年 第3年版」(朝日新聞社, 昭和2)

p44-80「全国写真師名簿」 https://dl.ndl.go.jp/pid/1242486/1/125

「坪井道一 同(=本郷区)弓町二ノ一」

なお、「カフェ・エランのこと その1」の「2-2. 商工地図」の項でみた、『東京市本郷區實業家便覽地圖』(博秀館, 大正3)によると、弓町2丁目1には益永写真館がありましたが、この写真館と坪井写真館との関係は不明です。

まとめ

森本さんのご依頼は、「カフェ・エランの実在した証拠」と、「カフェ・エランの向かいにあった煙草屋の主婦の情報」でした。この2つにつながりそうな情報はいくつかありましたが、決定的な証拠はみつけることができませんでした。

一方、カフェ・エランがあった場所の地主や、カフェ・エランの後継と思われるカフェ・ローズ、カフェ・エランについて書かれた大正や昭和初期の本、そして坪井写真館の店主など、いくつかの情報をみつけることができました。

これらの情報は、ほとんどが国立国会図書館デジタルコレクションによるものなので、さすがは国会図書館、さすがは全文検索、といったところです。

まあ、当方が知らないだけで、研究者はすでにご存じの情報なのかもしれませんが、以上で調査を終了いたします。お役に立てば幸いです。

注

※1 その後、NDLラボのNDL Ngram Viewerで、「カフェ」の語のバリエーションを、「カ[ツッ]?フ[エェヱ][エェヱー]?」という正規表現のキーワードで調べてみました。

現代では「カフェ」が普通ですが、戦前は「カフエー」、「カフエ」、「カフェー」、「カフヱー」など、さまざまな語が使われていたことがわかります。

※2 戦前の横書きの文は、右から左の順で書かれていて、それをOCRが誤読すると、「カフェ・エラン」が「ンラエ・ェフカ」になります。だから、万全を期すならば、逆順の語も検索したほうがいいかもしれません。