263

『するりと鏡を――ぬけてみて、アリスの目に見えたもの』

第2章 化け花の園《その》

「お庭をよおく見るには、」とアリスは独り言、「あの丘の上まで行けばよさそう。あらここに道があってよ、このまま進めばまっすぐ――少しは、いえそうでもなくって――」(道沿いに数メートル進むと何度か急な曲がり角が来てぐるぐるしちゃってね)「まあそのうち着くんじゃないかしら。それにしてもへんてこな曲がり具合ね! 道というより、そう、らせんってやつ! きっとこのひと回りで丘に到着、かしらん――もう、はずれ! これじゃまっすぐおうちへ逆戻り! まあそれなら、別の道を行くまでよ。」

そこで実行、上に下にうろうろ、回りに回るものの、毎度おうちに戻ってくるので、また思いつきの行動。実のところあるときはいつも以上にてきぱき角を曲がってみたけれども、いきおいあまってかけ足のままぶつかったりで。

「何を言ってもきかなくてよ。」とアリスはいつものなりきりで、おうちを見上げて、向こうからつっかかってきたていで、「まだ戻ったりなんかしない。もちろんいずれは鏡をぬけて――いつもの部屋に帰るけれど――それじゃあたくしの鏡めぐりはそこでおしまいだもの!」

そうとも、だからきっぱりおうちには背を向けて、またひとたび道を歩みだすわけで、今度こそまっすぐ丘までゆくと心に決める。数分のうちは何事もなかったのでつい、「ぜったい今度こそ行けるはず――」なんて口にしていると、道もいきなり曲がり出して、ましてやぐらぐらしだしたものだから(とあとで教えてくれたのだけれども)、あっという間に気づいたらなんと歩く足の先にはまたあのとびら。

「もう、ひどすぎ!」と泣き言。「こんなに通せんぼするおうち初めてよ! 初めて!」

とはいえ目の前にはでんと丘があるのだから、またやってみるよりほかはない。このたびさしかかったのは花いっぱいの大きな花壇《かだん》、外をめぐるはヒナギクで、内で育つのはヤナギの木。

「ねえオニユリさん!」とアリスは、風にたおやかになびく1本の花に話しかける。「あなた、お話できればいいのに!」

「できりゃんす。」とはオニユリの言葉、「ふさわしいお相手にならいくらでも!」

アリスはびっくりのあまり1分ほど言葉を失ってね、まったく息まで忘れたみたいで。そのうちオニユリもゆらゆらするだけになったから、また声を出してみてさ、おずおずと――ささやき声で。「じゃあお花ってみんなお話できて?」

「ぬしくらい達者《たっしゃ》にな。」とオニユリ。「もっと大声でもできりゃんす。」

「わっちらから話しかけるものではありんせんし。」と言うのはバラでね、「いつ話しかけてくれるものかとそわそわし通しえ。わっちはわっちで、『利口というほどじゃありんせんが、多少モノをわかったお顔でおざりんす』とな。にしてもぬし、いい色でありんすな、なかなかのものえ。」

「色なぞどうでもよかろ。」というのがオニユリのご意見。「花びらにちっとばかり丸みがありゃ文句なぞありんせんが。」

あら探しされるのが苦手なアリス、こちらからおたずねしてみる。「こんなところに植えられて怖くはなくって? だあれのお世話もないのに。」

「真ん中に木がござりんす。」とバラ。「ほかに入り用なものなぞあるかえ?」

「でもせまる危険に手出しできて?」とたずねるアリス。

「声出ししなんし。」とバラ。

「それこそ『声高《こえだか》』に!」とヒナギクが声を上げる。「小枝の多い木だけにの!」

「そんなことも知らんのかえ?」とまた別のヒナギクが声を上げる。すると一同大合唱となって、しまいにはあたり一帯にかわいいぴいぴい声がみちみちることに。「おしずかにしなんし!」と声を張り上げたのがオニユリで、心はげしく身を左右にぶんぶん、たかぶるあまりわなわな。「つかまらないと高《たか》をくくりよって!」と息もきれぎれ、ぷるぷる頭をアリスに向けてね、「でなきゃこんなことしんせん!」

「お気がねなく!」とアリスの言葉はなだめ調子で、わざわざヒナギクのほうにかがんで、またさわぎだそうとしたから、ささやきかけたんだ、「お口をつつしまないと、引っこぬいてよ!」

たちまちあたりはだんまり、薄紅色のヒナギクにも真白になったお花があったくらいだ。

「ようざんす。」とはオニユリ。「ゲスなるはヒナギク。ひとりが口を開けばたちまちみなで大さわぎ。付き合って話を聞けばこちらがしんなりしんす!」

「それにしてもお上手にお話しなさるのね。」とアリスはご機嫌取りになればとお世辞を言う。「今までいろんなお庭にうかがったけれど、お話できるお花なんて初めて。」

「手を下ろして土に触れてみりゃれ。」とオニユリ。「そうしたらわけもわかりゃんす。」

やってみるアリス。「かっちこち。」とひと言。「でもそれがどうかしたの?」

「そんじょの花園は、」と言い出すオニユリ、「床《とこ》がふかふかすぎての――花もいつも眠ってしまいんす。」

結構もっともらしく聞こえるので、物知りになれたアリスもついうれしくなって。「思いも寄らなかった!」とひと言。

「わっちに言わせれば、ぬし、そもそも思いもせんたちじゃろ。」とバラの声はむしろ気むずかしい。

「こんなアホウ面《づら》なおひと見たことありんせん。」といきなりスミレが言い出したので、アリスもとび上がってね、これまでひと言もないお花だったから。

「そこ、おだまり。」と声を上げるオニユリ。「ひとを見たことあるみたいなその言いぐさ! いつも葉かげにおつむをしまって寝いびき、つぼみのままの世間知らずと変わりんせんくせして!」

「まさかあたくしのほかにどなたかこのお庭に来て?」とアリスはさっきのバラの口ぶりをあえて聞かなかったことにする。

「もうひとり、ぬしのように動き回る花がおざりんしたえ。」とバラ。「りくつはわかりんせんが――」(「いつもりくつを気にしんす」とオニユリ。)「ぬしよりはもじゃもじゃしてござりんす。」

「あたくしみたく?」と前のめりにたずねるアリスの心に、さっとよぎるものがあってね、「とすると、このお庭にどこかにもうひとり女の子がいるのかしら!」

「そういや、ぬしみとう、けったいななりでありんしたが。」とバラ。「たしかもっと赤うて――花びらも小そうござりんしたえ。」

「あれはみっしりた花びらでありんして、まるでダリアえ。」とオニユリ。「ぬしみとう、ちょろちょろしてござりんせん。」

「まあ、ぬしのせいではありんせんが。」とやさしくかばうバラ。「ほれ、ぬしはしおれてきやんすし――なら花びらもちっとだらしのうなるのもせんなしえ。」

そういう見立ては不本意《ふほんい》だったアリス、話を変えようと聞いてみる。「そのひとはまたここに来て?」

「まあ、じきに会えるかや。」とバラ。「ほれ、トゲが9つもあるやからえ。」

「トゲなんてどこにつけて?」と、へんてこなお話に聞き返すアリス。

「たわけ、おつむのまわりに決まっとろうが!」と返事をするバラ。「ぬしにはありんせんし、気になっとったえ。ふつうはみんなおざりんす!」

「こっちに来やんす!」と声を上げるヒエンソウ。「ほれ足音がずんずん砂利道を!」

アリスがわくわくふり向くと、目の先には赤のクイーン。「ずいぶん大きくおなりね!」というのがまずの感想。たしかに大きい。そもそもアリスが灰だまりから見つけ出したときはほんの指くらいの背丈だったのに――今やアリスよりも頭半分くらい大きくなってて!

「すんだ空気のおかげよな。」とバラ。「あっぱれすばらしい空気え、ここいらは。」

「そろそろ会いに行ってもいいかしら。」と言い出すアリス、お花もじゅうぶん面白いけれども、本物の女王とお話しするほうがずっとすごいのではと思えてね。

「今のぬしでは無理でありんす。」とバラ。「いいこと、歩き方を逆にしなんし?」

そう言われてもアリスにはすっからかんな話に聞こえるので、何も言わずそそくさ赤のクイーンのほうへと向かってね。ところがびっくり、たちまち目の前からクイーンが消えて、気づけばまた正面とびらのところを歩いていて。

ちょっぴりむっとして足を引いたのだけれど、目をこらしてあたり全体にクイーンを探してみると(何とかかなり遠方に見つけ出せたので)、今度はちょっくらためしてみようと、反対方向に進み出した。

これが美事《みごと》に成功。1分も歩かないうちに気づけば赤のクイーンと差し向かいで、ずっと目指していた丘の景色もすぐ目の先に。

「あんたどこから来たの?」と赤のクイーン。「どこへ行くの? つらを上げて、ちゃんとお言い。いつまでもお手々をもぞもぞしてるんじゃないよ。」

アリスは全部言う通りにして、なるべくしっかりと、道がわからなくなったことを伝えてね。

「わからないのなら教えてあげる。」と言い出すクイーン。「ここらの道はみんなあたいのものだよ――なのに、ここに来たってのはどういう了見だい?」それから親切らしく言葉を付け足す。「返事を考えてるあいだにお辞儀をするんだね、時間の節約だよ。」

ちょっぴりふしぎに思ったアリスだったが、おそれ多さが勝ってクイーンにうたがいを差しはさめない。「おうちに帰ったらやってみようかしら。」とひとり考える。「今度ちょっとごちそうの席に遅れたときにでも。」

「さあ答える時間だよ。」とクイーンは自分の時計をまじまじ。「しゃべるときは口をやや大きめにして、いつだって『女王様』とお呼び。」

「このお庭の様子を見てみたかったんです、女王様――」

「いい子だね。」とクイーンは相手の頭をなでるものの、当のアリスはまったくご不満。「でもあんたは『庭』と言うけど――あたいの見てきた庭に比べれば、ここなんか荒れ野原さ。」

その点を言い争いたくないアリスはそのまま続けてね、「――で、行く道を探してるんです、あの丘のてっぺんに――」

「あんたは『丘』って言うけど、」と口をはさむクイーン、「このあたいが本物の丘を見せたら、あんたもあんなの谷だって言うね。」

「絶対に言わない。」とアリスもついとっさに口答えをしてしまう。「丘が谷なわけないじゃない、そんなのすっからかんよ――」

赤のクイーンはかぶりをふる。「あんたは『すっからかん』と言うけど、」と前置きしてから、「あたいの聞いてきたすっからかんの言葉に比べりゃ、こんなの辞書くらいの中身はあるね!」

あらためてアリスはひざ曲げのおじぎをしつつ、クイーンの口ぶりからご機嫌ななめかしらとそわそわ。ふたりが無言で歩いているとやがて小さな丘の上にたどりつく。

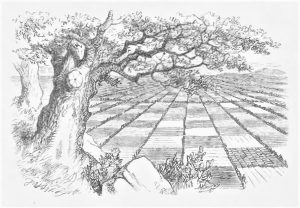

数分のあいだ何も言わず立ちつくしていたアリスは、この国一面をぐるりと見回す――かなりへんてこりんな国だ。たくさんの小川が横に細くまっすぐ流れていてね、川にはさまれた地面を真四角に区切るのがこれまたたくさんの緑の垣根で、川から川へと伝っていく。

「まさか大きなチェス盤《ばん》みたいマス目があるってこと!」アリスははっと口に出す。「だとするとどこかしらに動いてるコマとかがあるはず――やっぱりある!」つい出たこの口ぶりはどうにもうれしそうで、たかぶるあまり心もどきどきしだして、言葉もどんどん出てくる。「でっかいチェスの勝負がくり広げられてる――世界まるごとで――つまりここで全世界ってことならね、もう、なんてゆかいなの! あたくしもそのコマになれたらいいのに! 入れるんならポーンになったっておかまいなしよ――もっとももちろんなりたいのはクイーンですけど、いちばんは。」

こんなことを言いながらおずおずと本物のクイーンのほうをちらりと見たけれども、当の本人はただほがらかににっこりこう言う。「そんなのわけないね。あんたさえよければ白のクイーンのポーンになれるさ、幼すぎて百合《リリー》ちゃんはポーンになるのが無理だしね。とにかくあんたはまず2番目のマスにいるから、そのまま8番目のマスにたどりつければクイーンになれるよ――」そのとたん、どうしたわけか、ふたりはかけ足を始める。

アリスもちょっとわけもわからないまま、あとからよく思い直してみても、走り始めがどうだったのやら。おぼえているのは、手をつないでふらり走っていたこと、クイーンのあまりの早足にひたすらついていったことだけで。なのにクイーンはずっと大声で「急げ! もっと急げ!」とはいえこれより急ぐのは無理だと思えても、アリスは息切れでその言葉さえ出せずじまい。

この話のいちばんへんてこなところは、木にせよまわりのものにせよ、まったくその場から動いてなかったってこと。どんなかけ足でも、どうにも通り過ぎたりできなくて。「全部あたくしたちに並走《へいそう》してるってことかしら?」かわいそうにこんがらがるアリス。するとクイーンはその心を読んだのか、大声で「もっと急げ! むだ口はなし!」

そんなことしようと思ってもみないのに。息切れのまっさいちゅうだから、二度と口がきけやしないとさえ感じているのにね。でもそれなのにクイーンは大声で「急げ! もっと急げ!」って手を引っぱっていく。「もうそろそろ?」ととうとう声をしぼり出せたアリス。

「もうそろそろ!」とクイーンもそっくりそのまま。「そろそろは10分前には終わったよ! 急げ!」と、ふたりがしばらく無言で走り続けると、果てにはアリスの耳にも風を切る音、なびく髪がちぎれそうだとかんちがいするほどで。

「さあ! さあ!」と声を張り上げるクイーン。「急げ! もっと急げ!」早足になりすぎたふたりは宙を飛んで進むみたいで、ほとんど足も地面につかずにいたところ、いきなり、ちょうどアリスがもうへとへとになった頃合いで、ふたりの足が止まって、気づけば自分は地面にへたりこんでて、息も上がって目もくらくら。

木にもたれさせてくれたクイーンがやさしくひと言、「まあひと休みするがいい。」

まわりを見回したアリスはすごくびっくり。「えっ、ずっとこの木の下にいたと思うんですけど! 何にも前と変わってない!」

「もちろんさね。」とクイーン。「それがどうしたっての?」

「その、あたくしたちの国では、」とアリスはまだ少しむせながら、「ふつうどこかへたどり着けるものなの――今みたく長々すごいかけ足したあとには。」

「ちんたらした国!」とクイーン。「まあ、ここでは、ほら、全力で走り続けりゃひとはその場にとどまれる。どこかにたどり着きたきゃ、せめてその2倍の早さで走ることだな!」

「ごめんこうむりたくてよ!」とアリス。「ぜひこのままここで――ちょっと今はほてって、のどもからからで!」

「ならご所望は!」とクイーンは悪気もなくふところから小箱を取り出して。「ビスケットだな?」

さすがにお断りするのはぶしつけだと思ったアリス、まったく欲しくはなかったんだけれども。ともかく手にとって、なるべく美味しそうに食べたわけ。でもかなりぱさぱさで。こんなにのどがつまりそうになったのは生まれて初めてだと思ったくらい。

「そっちがひと息ついてるうちに、」と言い出すクイーン、「こっちは寸法だ。」ふところから取り出したる細い帯には目盛りがついていてね、地面を計測《けいそく》、そのあとあちこちに小型の杭《くい》を突き刺してさ。

「ふたさおぶん進んだら、」と距離を測って杭を入れつつ、「ここであんたに道順を教えてやるさ――もうひとつビスケットは?」

「結構です。」とアリス。「ひとつでもうじゅうぶん!」

「なら、かわきはいえたな?」とクイーン。

アリスはこれに何と返したものかさっぱりだったけれども、さいわいクイーンが返事を待たずに話を続けてね。「3さおぶんのところで、ねん押し――忘れちまうと困るからな。4さおぶんまで来たら、さよならを言う。そして、5さおぶんをさかいに、あたいは消える!」

このころには杭も全部入れ終わっていてね、アリスも興味しんしんに見つめていると木のところに戻ってきて、そこから並んだ杭ぞいにゆっくり歩み出す。

ふたさお目の杭のところでふり向いて言うには、「ポーンは初めの1手で2マス進める、だろ。だからあんたはすごくすばやく3マス目をぬける――きっと列車だ――それから気づくとあっという間もなしに4マス目だ。まあ、そのマスにはチードルダンとチードルデーがいる――5マス目は水びたし――6マス目はハンプティ・ダンプティのところ――ここまでで言いたいことは?」

「べ――別に特に何も――今のところは。」と口ごもるアリス。

「ひと言くらいあれよ。」とクイーンはすごみのあるお小言みたいに続けてね、「『教えてくださりどうもご親切に』てな――まあ言ったことにしとくか――7マス目はまるごと森――ただ、ひとりの騎士《ナイト》が道を示してくれるさ――それから8マス目であんたは同じクイーンになるはずさ、そこから宴会《えんかい》を楽しくやるよ!」アリスも起き上がって、ひざ曲げおじぎ、またすわる。

次の杭のところでクイーンはまたふり向いて、今度はこんな話も、「英語でどう言うか思いつかないときゃ、フランス語でしゃべること――歩くときはつま先を外向きにすること――自分が何者か忘れないことよ!」すると今度はアリスのおじぎを待たずして、足早に次の杭まで行くと、そこでさっとふり返って「元気でな」と言って、それから最後の杭までかけていく。

いったいどうなったのか、アリスにはさっぱりなんだけれども、まさに最後の杭のところに行くなり消えてしまってね。空にまぎれたのか、それともさっと森へとかけこんだのか(「それくらい速く走れるんだもの!」と思うアリス)、見当さえもつかないけれども、とにかく消えてさ、そこでアリスは自覚《じかく》が出てくる、自分はポーンなんだってことと、すぐに自分の手番が来るってことを。

訳者コメント

■第1章をお届けしたのが去年のクリスマスでしたので、年1のペースですね。それでいいのか。

■キャラ付けは、ミュージカル版のときに考えたものを踏襲しています。お花にはくるわ言葉を話させて、赤のクイーンは女王様というかスケバンみたいな案配ですね。理由は過去の自分に聞いてみないとわかりません。赤のクイーンについては、その横暴な人情味みたいなところに好感が持てたからかもしれません。

■チェス盤を使ったキャロルのねらいについては、講読の教材に用いていた7年ほど前にいろいろと考えたのですが、個人的な解釈としては「ゲームプログラミングのようなものを作ろうとしていた」というもの。もちろん当時にはコンピュータもないわけですが、その代わりにチェスのルールとチェス盤で物語をプログラミングしたかったのだと読んでいます。

■つまり、1マスが1ステージで、コマを進めていくごとにフラグのスイッチが入り、そこでイベントが起きて、敵キャラと挑むべき課題も現れて、クリアすると先に進めるわけで。そしてレトロなロールプレイングのコンピュータゲームを制作したことある方なら、マス目を使ってキャラを移動させる見立てが、いずれごく一般的となることもきっとおわかりだと思います。

■レベルアップするとアリスはクイーンになりますし、そういう意味ではゲームクリアの条件も設定されていて、チェスという外部コードを用いることでかなりロジカルに物語が組み上げられているあり方は、まさにゲームプログラミングだと思うのです。つまり今作は、アリスという女の子がポーンとしてロールプレイするゲームで、読者はそれをながめる立場、もちろん読者がアリスになりきって楽しんでもいいでしょう。

■比べてみると、『ふしぎ』はゲームクリアの条件がわかりませんし、実際ほとんど偶然に終わり、どこか無秩序なナンセンスが繰り広げられています。一方で『鏡』は、本章にもあるようにゲームのルールはあらかじめ説明され、組み上げられたプログラミング通りの物語世界を探検します。この秩序あるナンセンスのゲームに、パズル作家たるキャロルが行き着くのは当然のゴールだと言えましょうし、指し手のリストとして自らプログラミングしたコードを公表するのもプログラマらしいと微笑ましくあります。

■そんなわけで、ゲームプログラミングにおける非凡な先駆者としてのキャロルの真価を示す作品として、訳者自身は『鏡』を高く評価しています。