56

青空文庫8月のアクセスランキングの話題は、テキスト版の異常とも言えるアクセス増である。世話人の富田さんのtwitterによると、「15日から23日にかけて、集中的にアクセスが生じているとのこと」である。アクセス増の分析から、何か見えてくるかと期待したが、何か推定できるようなデータは現れて来なかった。個人の読者のアクセスが、うわさがうわさを呼んで、増加したということでもなさそうだし、謎はそのまま残ったままである。 (more…)

青空文庫8月のアクセスランキングの話題は、テキスト版の異常とも言えるアクセス増である。世話人の富田さんのtwitterによると、「15日から23日にかけて、集中的にアクセスが生じているとのこと」である。アクセス増の分析から、何か見えてくるかと期待したが、何か推定できるようなデータは現れて来なかった。個人の読者のアクセスが、うわさがうわさを呼んで、増加したということでもなさそうだし、謎はそのまま残ったままである。 (more…)

『もうひとつの「リフローは難しい」、あるいは期待するリフロー』では、「盗まれた手紙」を用いて扉のエピグラムの表示について、天からの字下げ、エピグラムのブロックの字詰めをビューアが自動計算してくれれば、違和感の無いリフローのレイアウトになるということを説明しました。

青空文庫公開の佐々木直次郎訳のエドガー・アラン・ポー作品のうち、7つの作品で扉にエピグラムが載っています。みな、2つの句からなていて、第2句はたいていそのエピグラムの発言者となっています。次の表は、4つの行長について、だいたいこの数字であれば、違和感のないレイアウトになると思える字下げ、字詰め(および下マージン)をあげてあります。

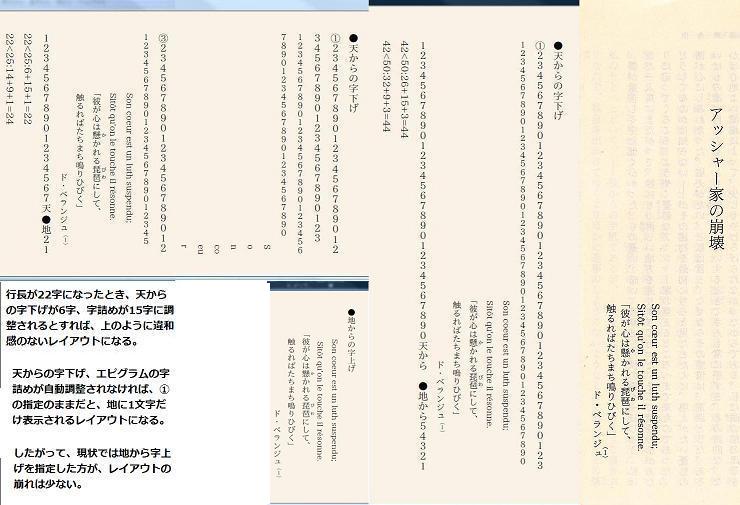

参照のために、底本からのスキャナ画像をあげておきます。左から「盗まれた手紙」「アッシャー家の崩壊」「ウィリアム・ウィルソン」「メールストロムの旋渦」「黄金虫」「モルグ街の殺人事件」「落穴と振子」。

1例だけ、AIR草紙でのシミュレートの例を追加であげておきます。

「アッシャー家の崩壊」の例で、天からの字下げだと字下げ数が非常に大きいものです。これを天からの字下げで注記すると、行長が短くなった時には、地に1字だけ表示される奇妙なレイアウトになってしまいます。行長が短くなった時に、天からの字下げ、字詰めが自動調整される期待されるリフローが普通になるまでは、天からの字下げを注記するのはためらわれます。やはり、現状のように、地からの字上げで指定するほうが、若干のレイアウトの崩れは出るものの、ベターといえます。

なんだか、現状肯定の結論になってしまったようですが、やっぱり「リフローは難しい」ということで、ひとまず終えることにします。

電子書籍のリフローの難しさについては、『電子書籍の(なかなか)明けない夜明け 第11回 ● 「なぜ電子書籍のリフローはむずかしい」 で、村上真雄氏が特に行頭行末揃えの難しさについて説明されている。

私が気がついた電子書籍のもうひとつの「リフローは難しい」、青空文庫にあるエドガー・アラン・ポーの作品にあるエピグラムの表示が色々であることに去る6月に気がついて、報告 https://twitter.com/POKEPEEK2011/status/218091572288425984だけをしておいてあった。

青空文庫ビューアでのリフロー処理の難しさは、このエピグラムだけでなく、見出しの位置をどう処理するかの問題でもある。また、これは天から○字下げ、地から○字上げという注記をどのように処理するかということである。

ここでは、まずポーの佐々木直次郎訳『盗まれた手紙』(新潮文庫)でのエピグラムの表示を通じて、電子書籍のリフローの難しさと私が期待するリフローでの見え方を説明しようと思う。

先のtwitterでUPした各種ビューアの画像のほかに、楽天Kobo touchの画像およびPCビューアとしてPageOne、TextMiruの画像を加えた画像が次のものである。

このエピグラムのテキストと注記は、次のとおりである。

[#ページ中央]

[#地から10字上げ]Nil 〔sapientiae&〕 odiosius acumine nimio.

[#地から2字上げ](叡智にとりてあまりに鋭敏すぎるほど忌むべきはなし)

[#地から4字上げ]セネカ(1)

[#改ページ]

画像を見ると、大きく分けて2つ、細かく分けると3つのタイプがあることが分かる。

①注記に忠実に字上げを行なっているビューア

②字上げを行なっているが、字上げの処理が①と異なっているビューア

③字上げの注記は無視して天から表示しているビューア

行長が短いと[#地から10字上げ]、[#地から2字上げ]とテキストの長さとの合計が行長を超えるので、折り返しが発生する。今、注記は地からの字上げなので、折り返しは地からとなり、①のタイプのビューアでは、地を揃えた形で表示される。

②のタイプのビューは豊平文庫だけである。これは、和文では文末を地から2字上げにし、文頭の折り返しは地付きにしている。英文については、残念ながら、[#地から10字上げ]がどう反映されているのか、判読できない。

③のタイプのビューアは、行長が短い場合のこのような不都合を避けるためであろう、地から○字上げの注記を無視するように処理されている。これはこれで処理はシンプルだし、見栄えも悪くはならない。

では、底本の組版の趣旨をできるだけ反映した形で、地から○字上げ、あるいは天から○字下げを実現するには、どうしたら良いか?

まず、文章が長い時には、注記を単純な字下げ、字上げではなく、字下げと字詰めを組み合わせた注記にしたほうが良いだろう。なお、字詰めの注記は、レイアウトの「字下げ」の項目には記載されていなくて、「その他」の項目に記載されているので、少し見つけにくい。

テキストには、字下げと字詰めの組み合わせを底本のレイアウトに合わせた数値で記述する。この記述してある字下げ、字詰めの数字をビューアが行長に合わせて自動的に調整するというのが、私の求めるリフローになる。

このようなリフロー処理は、既に存在しているかもしれない。しかし、私自身は出会っていないので、ここではAIR草紙を用いて、シミュレーションを行なってみる。

初めに、佐々木直次郎訳の「盗まれた手紙」の底本の扉裏のスキャン画像は、次のようである。

このようなレイアウトになっているエピグラムを、リフローな画面でどう処理してくれれば、違和感なく見れるかを考えてみた。「盗まれた手紙」が収められている新潮文庫『モルグ街の殺人事件』は84版では本文字詰めは43文字、扉裏にあるエピグラムは本文より小さい活字で印刷されている。位置は、本文文字で数えて18字下げ、エピグラムの文章の文字数は長いほうが26字なので、次のように記述する。

●字下げと字詰めの組み合わせ

[#ここから18字下げ]

[#ここから26字詰め]

[#ここから1段階小さな文字]

Nil 〔sapientiae&〕 odiosius acumine nimio.

(叡智にとりてあまりに鋭敏すぎるほど忌むべきはなし)

[#ここで小さな文字終わり]

[#ここで字詰め終わり]

[#ここで字下げ終わり]

[#ここから36字下げ]

[#ここから5字詰め]

[#ここから1段階小さな文字]

セネカ(1)[#「(1)」は行右小書き]

[#ここで小さな文字終わり]

[#ここで字詰め終わり]

[#ここで字下げ終わり]

このテキストをAIR草紙で行長が43字にした画像が次の図の中央である。図の右側の本文のスキャン画像とほぼ同等であるといえよう。ところが、このまま画面サイズを小さくして、行長が28字にすると、図の左側のようになってしまう。特に「セネカ」の文字列が地に沿ってしまうことになる。

いろいろな考え方があると思われるが、私は天からの字下げにしたときの字下げの字数は、行長が短くなれば、ずっと短くし、地からの字上げも2字か1字程度(ことによったら0字)にするのが良いと思う。

ということで、底本の1行43文字でのレイアウトのときと、1行28文字、22文字、18文字のときのレイアウトは、だいたいこんなものになれば良いだろうという案をAIR草紙でシュミレートしてみた。

数字は1行での文字数を数えるためにつけたもので1行目は本文の文字サイズでの字数、2行目がエピグラムを1段階小さな文字で表示したときの行数、エピグラムをおいた後の行の数字は、天からの字数、地からの字数の目印のためのものである。

そのあとの数字は、例えば本文43字、小さな字は50字のとき、天からの字下げは18字、エピグラムのブロックの字詰めは26文字で、地からの空きは3字ということを示している。

表にまとめると次のようになる。

| Nil 〔sapientiae&〕 odiosius… (叡智にとりてあまりに |

セネカ | ||||||

| 本文字数 | 小サイズ字数 | 天字下げ | 字詰め | 地字上げ | 天字下げ | 字詰め | 地字上げ |

| 43 | 50 | 18 | 26 | 3 | 36 | 5 | 3 |

| 28 | 32 | 4 | 23 | 2 | 22 | 5 | 2 |

| 22 | 25 | 3 | 18 | 1 | 16 | 5 | 1 |

| 18 | 20 | 1 | 16 | 1 | 12 | 5 | 1 |

本文字数に従って、天からの字下げ、字詰め、地からの字上げの数字を計算によって青空文庫ビューアが変更することができれば、こうしたエピグラムの違和感のない自動レイアウトもできるのではないだろうか。

4つの変数から、どんな場合でも、適切な数値が自動計算で求められるかどうかは分からない。いろいろな書籍のレイアウトをされている組版技術者、デザイナーであれば、既になんらかの計算式をお持ちかもしれない。また、Latexなどの関数としてあるのかもしれない。また、数学の得意な人であれば、なんらかの数式を導きだせるかもしれない。

佐々木直次郎訳の新潮文庫収録のポー作品には、ほかに6つの作品にエピグラムがあるので、次回にはシミュレートした数値を提供することにしたい。

森光子主演の「放浪記」を見たことがある。記録的な再演を重ねただけあって、芝居としてはある種の完成をみせていておもしろかったけれど、林芙美子その人は森光子演じる芙美子とはまったく相容れない別人のような気がした。「放浪記」という芙美子の青春時代から死ぬまでのお話には、パリに住んだり、戦時中に報道班の一員として中国、ジャワ、ボルネオなどに行ったというあたりはきっと意識的にカットされたのだろう。

これからはトマトも出(で)さかる。トマトはビクトリアと云う桃色なのをパンにはさむと美味(うま)い。トマトをパンに挟む時は、パンの内側にピーナツバタを塗って召し上れ。美味きこと天上に登る心地。(「朝御飯」林芙美子)

#83CAFF

青空文庫の7月の大きな話題の一つは、楽天の電子書籍端末kobo Touchが7月19日に発売され、その主要な電子書籍として青空文庫の作品もダウンロードされたことである。青空文庫アクセスランキングでのアクセス数を分析してきた筆者は、うっかりテキスト版のアクセス数(ダウンロード数)が爆発的に伸びるのだと、勘違いしていた。iPhoneの青空文庫ビューアはテキスト版をダウンロードしているからだ。kobo touchは10万台は販売されたというから、1台につき5冊ダウンロードと推定すれば、50万アクセスとなり、今までの約20万アクセスをはるかに超えるアクセス数となるものだと、思っていた。

しかし、今日8月5日に公開された7月度のアクセスランキングが示すアクセス数は、先月よりは増加しているものの爆発的な増加ではなかった。しばらく、理由が分からなかったが、楽天koboのテキストはEPUB3だというし、拡張子も特別なものだから、独自サーバーを持っているからだと気がついた。

楽天koboでの膨大であるだろうアクセス数のデータなしで、アクセス増の分析をしても、もはや意味を持たないかも知れない。楽天koboにはぜひ毎月のアクセス数を公開してもらいたいものである。また、楽天での商品販売分析のノウハウを生かして、様々な分析も示してもらいたいものである。

それはさておき、6月度アクセス数に対する7月度アクセス数のアクセス数アップの分析から、何が見えてくるのかをさぐってみよう。

(more…)

あまり変わり映えはしないなぁと思いつつ、またツールとして使っているLibreOffice Calcのマクロの完成度が低くて手作業も結構残っていたりしてなのだが、今月も青空文庫アクセスランキングによる’12/05月-’12/06月の月間アクセス増分析をアップします。

■XHTML版’12/6月度アクセス増率ランキング

’12/06月のXHTML版のアクセス増率ランキングの傾向は、先月と同じよう。まず、15位までを6月新規公開の作品が占め、その後を既公開作品が続き、既公開作品の中に前月ランキング外の作品が数点交じる。

ここでは大きな表は見にくいので、10位までの新規公開作品を揚げ、飛んで16行から25位までの既公開作品を揚げた。

(more…)

先鞭をつけるというのは常に創造的なことで、ちょっとした小説じみた文章よりも、ダーウィンの「種の起源」の文章の方がよっぽど創造的で、それは科学であるとかないとか全く関係ない。

(more…)

ネット上ではときどき「青空文庫手伝いたいけどどうすればいいのかな」というつぶやきのようなお悩みを拝見することがございます。それについてはみなさまがたびたびフォローされてますので問題はなかろうかと思うのですが、同時に「自分の翻訳に青空文庫からリンク貼ってもらいたいんだけどどうしたらいいんだろう」と思われる方も少ないかもしれませんがやはりおられるのではないかと想像するのです。

いやそもそも「自分の翻訳に青空文庫からリンク貼ってもらう」なんていうことがありうるのか、と疑問に思われる方もありましょう。そうなのです、ただいま青空文庫では「自作の小説」のリンク登録申請は受け付けられておりませんが、「自作の翻訳」(原文がパブリックドメインのもの)は訳者本人から申請することによって〈訳者の著作権あり作品〉としてリンク登録が今も受理されているのです。

とはいえ、そもそも気づかれていないのか利用価値なしと思われているのか、この登録を利用されるネット翻訳者の方はあまり多くはありません。というわけで、ここで不肖私が、古くから登録してもらっている古参として、その際の手順や注意点・メリット&デメリットをまとめておこうと考えるに至った次第。

お昼にはよく納豆そばを作って食べる。ふつうに売っている乾麺を使うので季節は問わないアバウトなもの。ちょっと早めに茹で上げた冷たいそばの上にきゅうりの千切り、その上に納豆、その上にねぎ、と重ねて入れ、そばつゆをかけまわすだけのもの。卵を入れるひともいるがわたしは入れないほうが好き。

そんな納豆そばのことを山形育ちの友人に話したら、彼の地では納豆はうどんとともに食べるもので、蕎麦はちがう、と言われた。

春の山菜のころ、宮城県と山形県を分つ奥羽山脈の山のなか、山形よりにある小さな村をたずねたことがある。おばあさんにくっついて山菜をとり、保存法もおしえてもらった。ともかく採集したらその日のうちに保存のための処理をしてしまわなければならない。その鉄則のため夕暮れどきはいそがしいのだが、食べなくては処理のための労働にさしつかえる。そこで明るいうちに庭にあるかんたんなかまどに羽釜をかけてお湯をわかし、乾麺をゆでるだけの「ひっぱりうどん」がはじまるのだった。

たれはふたつ。ひとつは納豆+ねぎ+醤油、ひとつは味噌+マヨネーズ+ねぎ。ねぎを切るだけの手間で、熱いうどんをからめて食べるとふしぎにおいしい。味噌とマヨネーズはおばあさんのオリジナルでおどろきのおいしさだ。

家でも冬にはよく釜揚げうどんを食べる。ゆであがったうどんを鍋ごと食卓に出して、おのおの麺つゆにつけて食べる。鍋の中はうどんだけなので、べつにおかずを用意していたのだが、あるとき思いついて、うどんといっしょに野菜などもゆでてみた。そしたらいけるんですね。

色や香りのたちすぎるものは避けて、たとえば薄く切った大根、しいたけ、白菜、豆腐、ねぎ、しょうが、などをうどんの出来上がり時間から逆算して、ちょうどよく煮えるように入れていき、最後に水菜をぱっと投じたら火をとめる。うどんの塩味がほんのりきいているせいだろうか、うまく煮える。ねぎやしょうががすでに入っているので薬味は七味があればじゅうぶんだ。

ほかにおかずはいらないという観点からは引き算かもしれないが、鍋の中をのぞけば足し算にも思える。どちらにしても、かんたんでバランスがとれている。唯一の難点はおいしくてつい食べ過ぎてしまうこと。

「青空文庫」のなかで、うどんをよく食べているのは織田作之助など西の方の作家たち。なかでも林芙美子と種田山頭火の作品には多く登場する。あたたかいうどんはおなかを満たす放浪の友だったのかもしれません。

かたや納豆は東の人の好きなもの。

「私は、筋子(すじこ)に味の素の雪きらきら降らせ、納豆(なっとう)に、青のり、と、からし、添えて在れば、他には何も不足なかった。」(太宰治「HUMAN LOST」)

もちろん朝ごはんです。

「納豆の糸のような雨がしきりなしに、それと同じ色の不透明な海に降った。」(小林多喜二 蟹工船)というのに行き当たった。納豆もこうした風景になると、奇妙なおいしさに反比例するかのように、存分に厳しい。